10,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Thienemann in der Thienemann-Esslinger Verlag GmbH

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2020

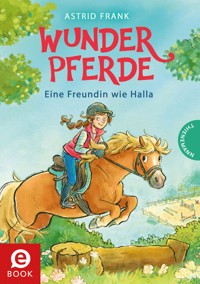

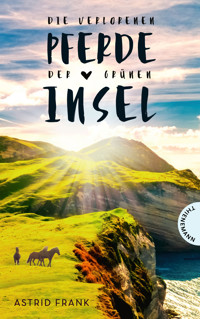

Tiefgründiger Coming-of-Age-Roman für Mädchen ab 12, der auf einem Pferdeschutzhof in Irland spielt.

Lea verbringt die Sommerferien bei einem Freund ihrer Mutter in Irland. Dort mitten in der Natur, ohne WLAN und Fernseher, verarbeitet Lea in Briefen die Erlebnisse, die sie beschäftigen: die Trennung ihrer Eltern, der Unfall ihrer besten Freundin. Als sie auf einem Spaziergang ein verwahrlostes, halb verhungertes Pferd sieht, engagiert sich Lea für den Vierbeiner. Nach einer schwierigen Einfangaktion kümmert sie sich auf dem benachbarten Pferdeschutzhof um "ihren" Beó. Ihm und den anderen Tieren zu helfen, bestärkt Lea in ihrem Wunsch, Tierärztin zu werden. Beó ist auch, der Lea an ein Studium in Irland denken lässt. Oder hat das mit Sean, Sohn der Hofbesitzerin, zu tun, in den sich Lea auf der grünen Insel verliebt?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Ähnliche

Das Buch

Sommerferien in Irland, mitten in der Natur: Genau das Richtige für Lea, die, nach all dem Mist, der passiert ist, einfach zur Ruhe kommen will. Doch dann findet sie ein verletztes, halb verhungertes Pferd und hat nur noch ein Ziel: das Tier zu retten. Aber der junge Hengst ist so verstört, dass allein das Einfangen zunächst unmöglich erscheint. Lea muss erst einmal wieder an sich selbst glauben, bevor sie das Vertrauen des Pferdes gewinnen kann. Und dann ist da auch noch Ray, der unnahbare Sohn der Nachbarin, der Leas Gefühle durcheinanderbringt.

»Toll geschrieben und so nah dran am echten Irland!«

Die Autorin

© Axel Schulten

Astrid Frank, 1966 in Düsseldorf geboren, studierte Germanistik, Biologie und Pädagogik. Sie war als Lektorin und Übersetzerin in mehreren und für mehrere deutsche Verlage tätig und machte außerdem eine Ausbildung zur »Zoobegleiterin des Kölner Zoos«. Nach dem Studium arbeitete sie für ein halbes Jahr in einer Buchhandlung und beleuchtete das Medium Buch damit von einer weiteren Seite. Seit 1998 schreibt sie Geschichten (für Kinder und Jugendliche). Mehrere ihrer Bücher wurden mit Preisen ausgezeichnet und in andere Sprachen übersetzt. Astrid Frank lebt mit Mann, zwei Söhnen und Hund Aimee in Köln.

Mehr über Astrid Frank: www.astridfrank.de

Der Verlag

Du liebst Geschichten? Wir bei Thienemann in der Thienemann-Esslinger Verlag GmbH auch!

Wir wählen unsere Geschichten sorgfältig aus, überarbeiten sie gründlich mit Autoren und Übersetzern, gestalten sie gemeinsam mit Illustratoren und produzieren sie als Bücher in bester Qualität für euch.

Deshalb sind alle Inhalte dieses E-Books urheberrechtlich geschützt. Du als Käufer erwirbst eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf deinen Lesegeräten. Unsere E-Books haben eine nicht direkt sichtbare technische Markierung, die die Bestellnummer enthält (digitales Wasserzeichen). Im Falle einer illegalen Verwendung kann diese zurückverfolgt werden.

Mehr über unsere Bücher, Autoren und Illustratoren: www.thienemann.de

Thienemann auf Facebook: www.facebook.com/thienemann.esslinger

Viel Spaß beim Lesen!

Wir müssen bereit sein Abschied zu nehmen

von einem Leben, das wir geplant haben,

um das Leben führen zu können,

das tatsächlich vor uns liegt.

Die alte Haut muss abgestreift werden,

bevor eine neue wachsen kann.

– Joseph Campbell

1

Möge der neue Tag sich im Einklang mit dir treffen

Irischer Segenswunsch

Wolken.

Weiß, weich, wattig.

Als Kind hatte sie sich immer vorgestellt, die Wolken bestünden aus Zuckerwatte und sie könne sich aus dem Fenster des Flugzeugs mitten hineinfallen lassen. Ihr Körper würde sanft abgefedert und sie läge wie in einem weichen Bett und bräuchte nur den Mund zu öffnen, um den süßen Schmelz auf ihrer Zunge zu schmecken. Irgendwie war ihr damals alles leicht und weich und gut vorgekommen.

Wie sehr man sich irren konnte.

Heute wusste sie, dass nichts ihren Fall bremsen, geschweige denn sacht abfedern würde, wenn sie sich aus dem Flugzeugfenster fallen ließe. Davon abgesehen, dass sie da gar nicht durchpasste (und wenn doch bei etwa minus fünfzig Grad natürlich sofort schockgefrostet wäre).

Wie schön müsste es sein, noch einmal so unbeschwert und positiv gestimmt all die Dinge um sich herum wahrnehmen zu können, wie sie es damals mit sechs oder sieben Jahren gekonnt hatte. Oder vor einem Dreivierteljahr, als ihre Mutter neben ihr im Flieger gesessen hatte: gut gelaunt und lachend. Wie immer perfekt gestylt, das blonde lange Haar glänzend, die jugendliche Figur in einer schmalen Jeans, sonnengebräunte Haut, die von dem ärmellosen weißen Top besonders betont wurde. Klackernde Armbänder um das zierliche Handgelenk und ein frischer Duft, der sie unaufdringlich umwehte. Für Lea war dieser Duft gleichzusetzen mit dem Geruch ihrer Mutter – obwohl sie wusste, dass er von dem Parfüm herrührte, das Mum benutzte, seit Lea denken konnte. Denken und vor allem riechen. Damals waren sie erholt vom zweiwöchigen Urlaub zurück nach Hause geflogen. Leas Eltern Händchen haltend wie Frischverliebte.

Zumindest war es Lea so vorgekommen. Den gesamten Urlaub hatte sie in guter Erinnerung. Sonne, Strand und das schicke Hotel. Abends mit Mum und Dad auf dem Balkon, beide ein Glas Wein in der Hand und glücklich miteinander lachend, während sie alle drei aufs offene Meer hinausblickten und den fast schon kitschigen Sonnenuntergang beobachteten.

Hätte sie nicht damals schon etwas merken müssen?

Und wenn ja – hätte das etwas geändert?

Hätte sie, Lea, etwas ändern können?

Lea schüttelte den Kopf.

Nein.

Nichts. Gar nichts konnte sie ändern. Weder damals noch heute. Sie hatte genau null Komma null Einfluss auf das, was geschah. So einfach war das.

Punkt.

Ein warmes Gefühl durchströmte Lea, während sie an ihre Mutter dachte. An ihr Bild vorhin am Flughafen, als sie Lea hinterhergewinkt hatte. Tapfer lächelnd, aber mit dunklen Ringen unter den müden, ungeschminkten Augen. Die Haare strähnig, ungewaschen und ohne jeden Glanz. Vollkommen schmucklos. Ohne jegliches Geklimper. Aber immer noch mit ihrem Duft.

Lea schluckte schwer. Sie wandte den Kopf und blickte aus dem Fenster.

Die Wolken kamen näher. Das Flugzeug setzte bereits zur Landung an. Lea spürte den zunehmenden Druck auf ihren Ohren und das unsanfte Rütteln des Flugzeugs, während es durch die Wolkendecke sackte.

Was ihr damals wie eine süße Verlockung erschienen war, entpuppte sich bei genauerem Hinsehen als mikroskopisch kleine Wassertropfen. Besser bekannt als Regen oder Schnee. Oder im schlimmsten Fall als zerstörerischer Hagel.

Von wegen watteweich.

Lea folgte einfach der Menschentraube. Menschen waren auch nichts anderes als Schafe, die alle hintereinander hertrotteten und das taten, was alle anderen taten. Aber die Schwarmintelligenz führte sie immerhin wie erwartet zur Gepäckausgabe. Auf der Suche nach der Busstation konnte ihr die allerdings nicht weiterhelfen. Da war sie ganz auf sich allein gestellt. Das leichte Herzklopfen, das sie an der Passkontrolle bekommen hatte, ebbte allmählich wieder ab, während sie ihre Dokumente sorgsam zurück in die Tasche steckte. Es war das erste Mal, dass sie ohne ihre Eltern im Ausland unterwegs war. Und was hätte sie tun sollen, wenn der Zollbeamte, der ihren Ausweis kontrollierte, sich nicht mit der Einverständniserklärung ihrer Mutter, dass Lea alleine reisen durfte, zufriedengegeben hätte?

Jetzt blickte Lea sich suchend um. Flughäfen sahen irgendwie überall gleich aus. Und nachdem sie die Busstation gefunden hatte, wusste sie, dass auch diese sich nicht wesentlich von anderen unterschied, die sie zuvor gesehen hatte. Nur dass hier mehr Doppeldecker unterwegs waren.

Der 761 stand bereits abfahrbereit an der Haltestelle.

Grün. Alles hier war grün. Hellgrün, dunkelgrün, gelbgrün, braungrün, türkisgrün. Grün in allen Schattierungen. Zumindest, seit sie aus Dublin heraus war. Wäre es ihr nicht schon vorher klar gewesen, spätestens jetzt hätte Lea begriffen, warum Irland auch »die grüne Insel« genannt wurde.

Kleine Ortschaften. Und noch kleinere.

Kühe auf einer Weide.

Grasende Pferde.

Streunende Hunde am Wegesrand.

Verfallene Steinhäuser, die von der Natur Stück für Stück zurückerobert wurden.

Regentropfen prasselten gegen die Scheiben des Busses und ließen Leas Blick verschwimmen. Der graue Himmel wollte nicht recht zum Datum passen. Schließlich sollte es Mitte Juli die meisten Sonnenstunden und den geringsten Niederschlag geben. Aber in Irland galt diese Regel wohl nicht.

Dafür passte das Wetter ganz hervorragend zu ihrer Stimmung.

Lea seufzte und lehnte die Stirn an das kühle Glas. Das würden die schlimmsten Sommerferien ihres Lebens werden. Ganz bestimmt. Eigentlich sollte sie ihrer Mutter eine Nachricht senden, dass sie gut gelandet war und bereits im Bus saß. Aber irgendwie hatte sie keine Lust dazu. Noch nicht. Sie würde ihr Bescheid geben, wenn sie wirklich angekommen war.

Lea zuckte zusammen und schnappte nach Luft. Jetzt war sie tatsächlich eingeschlafen und hatte geträumt. Im Urlaub war sie gemeinsam mit ihren Eltern schnorcheln gewesen. Sie erinnerte sich gut an diese beeindruckende Unterwasserwelt, die vielen und zum Teil bunten Fische, die fantastischen Meerespflanzen, die sich in der Bewegung des Wassers sanft hin und her wiegten. Soweit hatte ihr Traum der Realität entsprochen. Doch dann wurde sie plötzlich von einer Riesenmuräne unter Wasser gezogen und um Luft ringend war sie aufgewacht.

In letzter Zeit hatte sie häufiger solche Träume. Immer war da etwas, das ihr die Luft zum Atmen nahm.

Lea blickte sich unauffällig um, ob einer ihrer Mitreisenden etwas bemerkt hatte. Aber alle starrten entweder aus dem Fenster oder auf ihr Smartphone. Oder sie hatten die Augen geschlossen.

Lea tastete nach ihrem Handy. Noch eine knappe halbe Stunde Fahrt lag vor ihr. Zwei Stunden Flugzeit für 1000 Kilometer. Und nun drei Stunden mit dem Bus für 200 Kilometer. In Galway würde Schorsch sie abholen.

Was er wohl für ein Typ war?

Er war groß. Sehr groß. Und dünn. Sehr dünn. Und er verzog das Gesicht zu einem breiten Grinsen, als er sie sah.

»Du siehst genauso aus wie deine Mutter, als sie so alt war wie du, nur deine Haare …«, er fasste sich an seinen eigenen langen Schopf, den er zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden hatte, »… sind ein bisschen kürzer.«

Lea grinste verlegen und strich sich ebenfalls über ihre raspelkurzen Haare. Sollte sie Schorsch erzählen, dass ihre Haare vor zwei Wochen noch bis zur Taille gereicht hatten?

Bevor sie eine Entscheidung treffen konnte, war der Moment schon wieder vorbei. Schorsch griff nach ihrem Trolley und deutete voraus auf einen alten rostigen Pick-up, der am Straßenrand stand. Der Lack des Wagens (natürlich grün, was sonst) sah aus, als hätte Schorsch ihn selbst angepinselt. Und zwar mit Wandfarbe: Er war matt und an manchen Stellen dicker als an anderen.

Die schwere Autotür quietschte, als Lea sie zu sich heranzog, und Lea hätte sich nicht gewundert, wenn sie einfach abgefallen wäre. Aber der Motor startete mit einem satten zufriedenen Brummen.

»Du musst müde sein«, stellte Schorsch fest, den Blick auf die Straße gerichtet. »Seit wann bist du jetzt unterwegs?«

Lea überlegte. Ihre Mutter hatte sie um sieben Uhr geweckt. Um halb neun hatten sie sich auf den Weg zum Flughafen gemacht. Und jetzt war es kurz nach siebzehn Uhr. »Achteinhalb Stunden ungefähr«, antwortete sie schließlich.

»Dann bist du bestimmt froh, wenn wir endlich da sind«, entgegnete Schorsch. »Ohne Zwischenfälle dauert die Fahrt nicht länger als eine gute halbe Stunde, also lass uns hoffen …«

Ohne Zwischenfälle? Was denn für Zwischenfälle? Lea schluckte. Mindestens eine weitere halbe Stunde Fahrt lag also noch vor ihr. Damit hatte sie nicht gerechnet. »Ich dachte, du wohnst hier?«

»In Galway meinst du?«, fragte Schorsch und setzte den Blinker. »Nein. Galway ist die nächstgrößere Stadt, aber ich wohne etwas außerhalb.«

Etwas?

Außerhalb?

Lea schwieg und blickte aus dem Fenster. Wie weit außerhalb ging es denn noch? Sie kam sich jetzt schon vor, als wäre sie am Ende der Welt gelandet.

Das Ende der Welt.

Worauf hatte sie sich hier nur eingelassen? Als Mum ihr den Vorschlag unterbreitet hatte, die Sommerferien in Irland zu verbringen, war Lea die Idee gar nicht so schlecht vorgekommen. Oder zumindest war ihr keine Alternative eingefallen. Alles erschien ihr besser, als zu Hause zu sein.

Mum gab sich die größte Mühe, damit Lea nicht merkte, wie dreckig es ihr ging. Aber sie war ja nicht blind und taub. Sie konnte sehen, wie blass und übermüdet ihre Mutter war. Und sie konnte hören, wie sie nachts in ihr Kissen weinte.

Vor nicht allzu langer Zeit hätte sich Lea vor der miesen Stimmung daheim zu Emmy gerettet. Oder zu Mattis.

Der Gedanke an die beiden trieb Lea beinahe die Tränen in die Augen. Nichts in ihrem Leben war mehr so, wie es einmal gewesen war. Kein Stein war auf dem anderen geblieben. Alles lag in einem unübersichtlich wilden Haufen durcheinander und Lea fand den Ausweg aus diesem Labyrinth nicht. Sie hatte geglaubt, in Irland, weit weg von allem, würden die Träume aufhören, in denen sie um Luft rang, würden die Steine ihres zusammengebrochenen Lebens sich auf einmal wieder neu zusammensetzen zu etwas halbwegs Solidem. Aber im Augenblick hatte sie das Gefühl, das war ein weiterer verdammt großer Irrtum gewesen.

Verstohlen musterte sie Schorsch, der konzentriert auf die Straße blickte. Ein komischer Kauz, dieser Freund aus Kindheitstagen ihrer Mutter. Er sah aus wie ein Hippie, ein Fossil aus den 60er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Und vermutlich war er das auch. Aber Lea rechnete es ihm hoch an, dass er sie nicht zwanghaft in ein Gespräch verwickelte. Er schien zu spüren, dass sie gerade Zeit für sich brauchte. Und das war ja auch der Grund, warum sie hier war: Damit sie Zeit für sich hatte, um über alles nachzudenken.

Jetzt schaute Schorsch zu ihr hinüber. Offenbar hatte er gemerkt, dass Lea ihn beobachtete. Er lächelte. »Deine Mutter hat mir erzählt, dass du Tierärztin werden willst?«

Lea gab ein undefinierbares Geräusch von sich, das sowohl Ja als auch Nein bedeuten konnte. Ihre Berufswünsche hatte sie zusammen mit ihren Haaren abgeschnitten. Sie gehörten zu einem anderen, einem früheren Leben. So wie vieles andere auch.

»Wenn du Tiere gerne um dich hast, wird es dir hoffentlich bei mir gefallen«, fuhr Schorsch fort, Leas zurückhaltende Antwort ignorierend.

Schafe.

Keine zehn Minuten später hatte Lea mehr Tiere um sich, als ihr lieb sein konnte. Vor dem Auto Schafe. Neben dem Auto Schafe. Hinter dem Auto Schafe.

War das jetzt einer dieser »Zwischenfälle«, die Schorsch vorhin erwähnt hatte?

Schorsch öffnete das Fenster – noch mit einer Handkurbel (was eine ungefähre Schätzung über das Alter des Wagens gestattete) –, ließ den Arm herausbaumeln und trommelte mit den Fingerspitzen von außen gegen die Autokarosserie. Dabei pfiff er gut gelaunt und entspannt vor sich hin, während er darauf wartete, dass die Schafherde die Straße wieder freigab, damit er weiterfahren konnte.

Lea dachte an ihren Vater, der sogar im Urlaub einen Tobsuchtsanfall bekommen hatte, weil ihm zwei Kühe auf der Straße den Weg versperrten, als sie sich mit einem Leihwagen die Insel anschauten.

Und jetzt fiel Lea auch wieder ein, wie sehr sich ihre Eltern in dieser Situation angekeift hatten:

Mum, die Dad vorwarf, ein unerträglicher Choleriker zu sein.

Dad, der Mum beschimpfte, sie würde sich nie um etwas kümmern und die ganze Verantwortung immer ihm überlassen.

Mum, die mit zusammengekniffenen Augen nachfragte, wann er jemals die Verantwortung für die Erziehung seiner Tochter, für die Reinigung des Hauses, für die pünktliche Bezahlung aller Rechnungen, für den Lebensmitteleinkauf oder das Essen auf dem Tisch übernommen habe.

Dad, der hämisch lachte und wissen wollte, ob selbst das jetzt zu viel für sie sei, wo er doch das ganze Geld für alle und alles heranschleppte.

Mum, die jetzt schrie, sie würde auch arbeiten gehen, falls er das noch nicht bemerkt habe.

Dad, inzwischen mit rotem Gesicht, der von oben herab nachfragte, ob sie jetzt allen Ernstes behaupten wolle, es sei Arbeit, den halben Tag mit irgendwelchen reichen Tussis darüber zu labern, ob die Nobeldesignerjeans, die sie in Mums Boutique vor dem Spiegel anprobierten, ihren faltigen Arsch auch genügend zur Geltung brachte …

Sie hatten sich so lange angeschrien, dass sie es gar nicht merkten, als die Straße längst wieder frei war und die armen Kühe das Weite gesucht hatten – vermutlich schwer traumatisiert von den brüllenden Menschen in dem Cabrio.

Komisch, dass ihr das jetzt wieder einfiel. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht war es eher komisch, dass sie das vorher vollkommen vergessen gehabt hatte.

Die Schafe waren inzwischen weitergezogen und Schorsch setzte die Fahrt fort, als sei nichts geschehen.

Das letzte Stück des Weges war unbefestigt und der breite Wagen passte kaum zwischen den Sträuchern und Büschen links und rechts hindurch.

»Was machen wir, wenn uns jetzt jemand entgegenkommt?«, wollte Lea wissen.

Schorsch lachte. »Hier kommt keiner«, antwortete er. »Hier geht es nur zu meinem kleinen Häuschen.«

Etwas.

Außerhalb.

Die Straße endete vor einem hübschen alten Steincottage mit niedrigem Dach und blau gestrichenen Türen und Fensterläden. Blau – nicht grün.

Das Ende der Welt.

Bevor Lea die Autotür öffnen konnte, schossen zwei große schwarze Hunde heran und umrundeten aufgeregt schwanzwedelnd das Fahrzeug.

Leas Herz machte einen freudigen Satz. Unwillkürlich fiel ihr Emmy ein, ihre beste Freundin, die immer Angst vor großen Hunden hatte und sich hinter Lea versteckte, sobald ihnen ein mehr als zwanzig Zentimeter großes Exemplar entgegenkam – also bei allem, was größer war als ein Chihuahua. Und diese beiden hier waren um einiges größer!

Schorsch lachte schon wieder. »Hast du Angst? Soll ich sie wegschicken?«

»O nein!«, bat Lea. »Ich liebe Hunde!«

Sobald sie die Autotür einen Spaltbreit geöffnet hatte, drängte sich die erste Hundeschnauze neugierig hinein und schnupperte freundlich an ihr, sodass sie kaum aussteigen konnte.

Lea musste lachen. »Na, das ist ja eine herzliche Begrüßung!«, wandte sie sich an den Hund, dessen ganzes Hinterteil in Bewegung war. »Ja, ja, ich freue mich auch sehr, dich kennenzulernen«, sagte sie und streichelte den Kopf des Tieres, der sich praktischerweise ungefähr in Höhe ihrer Hüfte befand.

»Das ist Balou«, erklärte Schorsch. Der Hund schaute sein Herrchen kurz an, als er seinen Namen hörte, wandte seine Aufmerksamkeit dann aber direkt wieder Lea zu. »Und seine etwas schüchternere Freundin heißt Raksha.« Auch Rakshas Schwanzwedeln wurde kurzzeitig intensiver, als sie ihren Namen hörte. Sie stand unmittelbar hinter Balou und schien darauf zu warten, dass sie ebenfalls an die Reihe kam, »die Neue« zu begrüßen.

»Balou und Raksha?«, fragte Lea. »Gibt es auch Mowgli?«

»Nein, aber Kaa und Bagheera.«

Lea konnte nicht anders. Sie lächelte. Und sie hätte nicht zu sagen gewusst, seit wie langer Zeit dies ihr erstes richtiges Lächeln war.

Der Goldene stand mit hängendem Kopf am Rand des kleinen Wäldchens. Die schweren Regentropfen prasselten auf ihn herab und die Baumkronen boten nicht genügend Schutz vor der alles durchdringenden Nässe. Dort, an der Stelle, die schmerzte, so unendlich schmerzte, war das kühle Nass eine Wohltat. Der Rest seines hageren Körpers aber schüttelte sich.

Er schaute zu seiner Freundin hinüber. Sie stand einige Meter von ihm entfernt auf der Wiese und ihr schien der Regen nicht das Geringste auszumachen. Vielleicht war der Regen für sie aber auchnur das kleinere Übel, weil jeder Schritt für sie eine Qual bedeutete. Aber darüber machte sich der Goldene keine Gedanken.

Früher hatten sie ihn den Goldenen gerufen. Früher. Und hätte er jetzt noch einmal den Klang der Stimme vernommen, die ihn einst gerufen hatte, dann hätte er sie wohl erkannt. Doch Früher war bedeutungslos. Der Goldene kannte nur das Jetzt. Und das Jetzt war kalt. Es war trostlos. Es war einsam. Verängstigend. Und vor allem war es schmerzhaft. Der Goldene kannte keine Vergangenheit. Und er kannte keine Zukunft. Erst recht keine, in der die Schmerzen nachlassen und die Einsamkeit verblassen würde.

Der Goldene. So würde ihn jetzt niemand mehr nennen. Nicht nur, weil die schimmernde Farbe seines Fells unter einer braunen Dreckkruste verborgen lag und sein Haar in zotteligen verknoteten Mocken an ihm herunterhing. Sondern auch weil er nichts von dem Glanz ausstrahlte, den er früher einmal ausgestrahlt hatte. Jetzt strahlte er Hoffnungslosigkeit aus.

Hoffnungslosigkeit und Schmerz.

2

Man kann das Heute nicht erkennen,

wenn man das Gestern nicht sehen will

Irisches Sprichwort

Raksha hatte geduldig gewartet, bis sie Lea begrüßen durfte. Jetzt lehnte sie sich gegen ihr Bein und schloss genießerisch die Augen, während Lea, darum bemüht, angesichts des Gewichtes, das gegen ihr Bein drückte, nicht das Gleichgewicht zu verlieren, sie streichelte.

»Na, den beiden scheinst du aber ausgesprochen gut zu gefallen«, stellte Schorsch fest und zog Leas Koffer von der Rücksitzbank. »So aufdringlich sind die zwei sonst nicht.«

Lea lächelte still. Sie hatte schon häufiger erlebt, dass Hunde sie ganz besonders mochten. Woran das lag, wusste sie nicht. Vielleicht spürten die Tiere einfach, dass sie es gut mit ihnen meinte? Das zumindest hatte der Tierarzt gesagt, bei dem sie ihr Praktikum im letzten Schuljahr absolviert hatte.

»So, dann zeige ich dir mal dein Reich für die nächsten Wochen«, fuhr Schorsch fort und ging auf die Haustür zu. Der Türsturz war so niedrig (oder Schorsch so groß), dass er den Kopf ein wenig einziehen musste, um hindurchzupassen.

Lea befreite sich vorsichtig von Raksha und folgte Schorsch mit klopfendem Herzen. Die beiden Hunde sahen ihr mit schief gelegten Köpfen wehmütig hinterher.

Holz.

Alles in dem Raum war aus Holz. Ein niedriges, aber großes Zimmer, in dem man unmittelbar stand, nachdem man das Haus betreten hatte. Esstisch, Geschirrschrank, Regale, ein offener Kamin, zwei Sessel und eine L-förmige Küchenzeile. Drei nicht allzu große Fenster, zwei nach vorne, eins nach hinten raus. Weiß gekalkte Wände, nur am Kamin war ein Stück des alten unverputzten Mauerwerks zu sehen. Auf dem Tisch lagen zwei Platzdeckchen. Blau. Und eine Katze. Nicht blau, sondern grau. Aber nicht weniger dekorativ. Sie blinzelte müde, machte aber sonst keine Anstalten, Lea zu begrüßen. An den Fenstern hingen ebenfalls blaue Gardinen. Und auch die Sessel waren blau. Alles andere war weiß oder braun. Hinter dem Esstisch führte eine Stiege (Treppe konnte man das schmale steile Ding jedenfalls nicht nennen, es erinnerte eher an eine Leiter) ins Dachgeschoss. Natürlich aus Holz. Und unter der Stiege, halb versteckt, stand eine Tür offen, die augenscheinlich ins Badezimmer führte. Jedenfalls konnte Lea weiße Fliesen und einen Waschtisch erkennen. Auf der rechten Seite befand sich eine weitere Tür, die allerdings geschlossen war.

Schorsch sah Lea erwartungsvoll an. Er schien in ihrem Gesicht lesen zu wollen, was sie von seinem Zuhause hielt.

»Hübsch«, sagte Lea. »Schön hast du es hier. Sehr gemütlich.«

Schorsch wirkte erleichtert. »Freut mich, dass es dir gefällt. Ich habe für dich auf dem Dachboden ein Zimmer hergerichtet. Viel Platz habe ich ja nicht.« Er deutete einladend auf die Stiege. »Ich trage deine Sachen hoch, ja? Pass auf, die Stufen sind steil.«

Lea folgte Schorsch langsam und versuchte, sich keine Vorstellung von dem Zimmer zu machen, das sie die nächsten Wochen bewohnen sollte, denn jede Vorstellung konnte nur enttäuscht werden.

Als sie oben war, fiel ihr Blick als Erstes auf das niedrige Bett, das mit einer weißen Tagesdecke überzogen war. Ein rundes hellrotes und mehrere eckige dunkelrote Kissen lagen dekorativ darauf verstreut. Offenbar hatte Schorsch die Matratze direkt auf den Lattenrost gelegt. Und das war wohl auch gut so, denn der Dachboden lief spitz zu und war so niedrig, dass der große Mann selbst in der Mitte den Kopf einziehen musste. Neben dem Bett stand eine altertümliche Leselampe mit rotem Lampenschirm auf dem Holzboden. Honigfarbene glänzende Dielen. Und durch das kleine quadratische Fenster hinter dem Bett fiel mattes Tageslicht herein, denn die rote Gardine war mit einer Schleife zusammengebunden. Gegenüber des Bettes stand eine niedrige weiß lackierte Kommode mit drei Schubladen. Darauf lehnte ein kleiner Spiegel. Das war’s. Kein Bücherregal, kein Schreibtisch, kein nichts. Für etwas anderes als das Bett, die Lampe und die Kommode mit dem Spiegel war auch schlicht und ergreifend kein Platz.

In Leas Kopf und in ihrem Herzen herrschte ein Chaos, das in einem deutlichen Gegensatz zu dem klar geordneten Zimmer stand. Sie wusste nicht, was sie erwartet hatte. Letzen Endes hatte sie versucht, gar nichts zu erwarten. Aber das war ihr offensichtlich nicht gelungen. Sonst wäre sie jetzt nicht so überrascht gewesen.

»Es ist etwas spartanisch, ich weiß, aber deine Mutter meinte, du hättest keine hohen Ansprüche. Ich hoffe, sie kennt dich gut genug?« Schorsch wirkte fast ein wenig nervös.

»Es ist wunderbar«, antwortete Lea und merkte erst, als sie es aussprach, dass es die Wahrheit war.

»Viel Platz für deine Sachen hast du leider nicht«, meinte Schorsch. »Aber was nicht in die Kommode passt, kann ich gerne unten verstauen.«

»Ich komme schon zurecht, danke.«

»Tja«, machte Schorsch. »Ich nehme an, du hast Hunger? Soll ich uns was zu essen machen?«

»Das wäre prima«, sagte Lea, »aber nach der langen Reise würde ich vorher gerne noch schnell duschen.«

»Duschen?« Schorsch wirkte plötzlich ein wenig erschreckt. »Äh, ja, klar, kein Problem. Ich heize den Boiler an, dann ist das Wasser nach dem Essen warm.«

Lea runzelte die Stirn. »Boiler? Ich verstehe nicht …«

Schorsch grinste und sah auf einmal aus wie ein 12-jähriger Schuljunge. »Hier gibt es kein fließend warmes Wasser«, erklärte er. »Ich erhitze Wasser, wenn ich es brauche. Und zwar mit Feuerholz in einem Boiler. Das dauert etwa eine Stunde, bis es halbwegs warm genug ist.«

»Das ist ein Scherz, oder?«

Schorsch schüttelte stumm den Kopf.

»O…kay«, sagte Lea gedehnt.

Etwas.

Außerhalb.

Am Ende der Welt.

»Ich bin dann mal unten«, sagte Schorsch und quetschte sich an Lea vorbei. »Ach, und wenn Kaa dich nervt, dann schmeiß sie einfach runter. Aber besser nicht wortwörtlich«, setzte er nach einer Pause hinzu.

»Kaa?«

»Die Katze.« Schorsch deutete auf das runde hellrote Kissen, das auf dem Bett lag und sich in diesem Moment bewegte. Aus dem Fellkissen kamen plötzlich vier Beine hervor. Die rot getigerte Katze streckte sich genüsslich und gähnte ausgiebig.

»Nein, sie stört mich nicht«, antwortete Lea und musste schon wieder lächeln – trotz der Aussicht auf eine kalte Dusche. »Wenn das Kaa ist«, fuhr sie fort, während Schorsch bereits die steile Treppe hinabstieg, »ist das auf dem Esstisch unten dann Bagheera?«

Schorsch blieb stehen und drehte sich zu ihr um. »Liegt Bagheera schon wieder auf dem Tisch?«

»Zumindest lag da vorhin eine graue Katze auf einem der Platzdeckchen«, erklärte Lea.

»Bagheera!«, rief Schorsch streng und es dauerte keine zwei Sekunden, bis man ein leises Plumps hörte, als die Katze vom Tisch sprang. Aber nicht ohne eine laut gemaunzte Beschwerde von sich zu geben.

Lea lachte.

Nachdem Schorsch gegangen war, lehnte Lea ihren Rucksack gegen die Bettkante und legte sich vorsichtig prüfend auf die Matratze. Sie war weich und gemütlich, genau richtig. Kaa ließ augenblicklich alle katzenhafte Zurückhaltung fahren, stapfte auf Lea zu und stieß sie mit ihrem Köpfchen an.

»Hallo, Kaa!«

Die Katze warf sich dicht an ihren Oberschenkel gedrängt auf die Seite und forderte Lea laut schnurrend auf, sie zu streicheln.

Leas Finger glitten durch das warme samtene Fell und das Schnurren wurde noch lauter. Die Pfötchen der Katze drückten rhythmisch gegen ihr Bein.

Lea blickte sich in ihrem neuen Reich um. Die Sonnenstrahlen, die plötzlich durchs Fenster hereinfielen, als wären sie nie hinter dunklen Regenwolken verschwunden gewesen, ließen die Holzdielen glänzen. Das helle Licht der Sonne, die warmen Rottöne, die schlichte, aber gemütliche Einrichtung und vor allem das Schnurren der Katze ließen Lea tief durchatmen. Seit Wochen, seit das alles passiert war, lastete ein Druck auf Leas Brust. Sie hatte stets das Gefühl, sie müsse sich ungeheuer anstrengen, um überhaupt den nötigen Sauerstoff in die Lungen zu bekommen, der ihren Körper am Leben erhielt. Doch in diesem Augenblick fiel ihr das Atmen zum ersten Mal wieder etwas leichter.

Jetzt.

Jetzt konnte sie ihre Mutter anrufen und ihr Bescheid sagen, dass sie gut angekommen war.

Kaa hörte auf zu schnurren und öffnete die Augen, als Lea ihre Hand zurückzog, um das Handy aus ihrem Rucksack zu angeln. Ihr Schwanz zuckte ein-, zweimal unwillig, doch dann arrangierte sie sich mit ihrem Schicksal und startete ein intensives Körperpflegeprogramm.

Lea zog das Telefon aus dem Handyfach ihrer Tasche und aktivierte das Display. Das Foto auf dem kleinen Bildschirm zeigte sie und Emmy. Arm in Arm am sonnenheißen Strand. Strahlend. Glücklich. Leas Mundwinkel verzogen sich unwillkürlich nach unten. Sie hatte das Foto erst vergangene Woche ausgetauscht und alles, was mit Mattis zu tun hatte, von ihrem Handy gelöscht. (Das stimmte nicht ganz, ein Foto von ihm hatte sie behalten, aber daran wollte sie jetzt nicht denken.) Ihr Blick fiel auf den oberen linken Rand.

Kein Netz.

Kein Netz?

Lea verdrehte die Augen.

Etwas.

Außerhalb.

Am Ende der Welt.

Na ja, sie würde Schorsch halt ums WLAN-Passwort bitten. Das hatte sie ohnehin vorgehabt.

»Was meinst du damit, du hast kein WLAN?«

Lea saß am prall gefüllten Esstisch. Vor sich das blaue Platzdeckchen. Brot, Butter, Käse, Tomaten, Obst, grüner Salat, Eier, selbst gemachte Marmelade und Honig … Alles sah so köstlich und frisch aus! Doch Schorschs Antwort auf ihre Bitte, ihr das WLAN-Passwort zu nennen, damit sie sich einloggen konnte, hatte ihr den Appetit schlagartig genommen.

»Ich habe kein WLAN«, wiederholte Schorsch. »Kein WLAN, kein Internet, keinen Fernseher.« Er biss in sein Brot. »Aber ich habe ein altes Radio«, setzte er stolz hinzu, als fiele es ihm gerade wieder ein. »Und natürlich ein Telefon! Wenn du also deine Mutter oder irgendjemand anderen anrufen möchtest, kannst du das gerne tun.«

Leas Hand mit dem Brot verharrte in der Luft auf dem Weg zu ihrem Mund. Der stand offen. Aber nicht um hineinzubeißen.

Hallo, Ende der Welt, hier bin ich.

»Ganz gut.«

Lea saß am Kopfende ihres Bettes und blickte durch das kleine Fenster auf den hinteren Teil des Gartens, der am Ende durch eine alte Steinmauer und durch etwas, das aussah wie ein kleiner Schuppen oder ein Stall begrenzt wurde. Etwa ein Dutzend Hühner verteilten sich auf der saftig grünen Wiese und pickten nach diesem und jenem. Vermutlich nach fetten Regenwürmern.

»Nett.«

Sie drückte das Telefon fest an ihr Ohr. Ein schnurloser Apparat, vermutlich das Modernste, was Schorsch in diesem Haus aufzubieten hatte. Doch die Stimme ihrer Mutter war verstummt.

»Mum?«

»Ich bin noch da, Liebes«, antwortete ihre Mutter. »Aber ich habe den Eindruck, du bist nicht so wahnsinnig gesprächig und ich weiß nicht, was ich noch sagen soll, wenn du mir nichts erzählen möchtest.«

Lea seufzte. »Warst du schon mal hier bei Schorsch?«

»Ja, aber das ist eine ganze Weile her. Das war, kurz nachdem er nach Irland ausgewandert ist, so vor etwa zehn Jahren. Warum?«

»Wusstest du, dass er hier wie so ein Einsiedler lebt? Ohne Internet, ohne Fernseher, ohne fließend warmes Wasser?«

Ihre Mutter lachte. »In dieser Reihenfolge? Ja, das wusste ich. Schorsch hatte seine Bedenken, dass du es bei ihm nicht aushalten würdest, aber ich habe ihm gesagt, dass das genau das ist, was du jetzt brauchst.«

»Aha.«

»Habe ich mich geirrt?«

Lea schwieg.

»Schätzchen?«

»Ich weiß nicht«, antwortete Lea. »Es ist schön hier, aber …«

»Aber?«

»Ach … Ich weiß nicht.«

»Du kannst jederzeit zurückkommen. Das haben wir ja so abgemacht.«

Lea nickte, ohne darüber nachzudenken, dass ihre Mutter sie nicht sehen konnte.

»Gib der Sache erst einmal eine Chance, okay?«

»Okay.«

Balou – oder war es Raksha? – lief mitten durch die Hühner, als gehöre er dazu. Die Hühner scherten sich nicht um den großen schwarzen Hund. Und er sich nicht um die Hühner.

Burgfriede, dachte Lea. Tiere, die normalerweise Feinde oder Räuber und Beute waren, lebten unter einem Dach zusammen, ohne sich etwas zu tun.

»Ich glaube, mein Duschwasser ist jetzt heiß«, sagte Lea und hörte ihre Mutter erneut lachen.

»Na, dann will ich dich nicht länger aufhalten. Ruf einfach wieder an, wenn dir danach ist.« Eine kurze Pause. »Ich hab dich lieb.«

»Ich dich auch.« Lea beendete das Gespräch, bevor ihr die Tränen in die Augen schießen konnten.

Das Badezimmer war – wenn man davon absah, dass das Wasser in einem gigantischen weiß emaillierten Boiler mithilfe von Holz erhitzt werden musste – richtig schön und modern. So eine Kombination aus Badewanne und Regendusche hatte Lea noch nie gesehen. Sie hatte nicht einmal gewusst, dass es so etwas gibt.

Im Raum verteilt standen mehrere Kerzen, die Schorsch für sie angezündet hatte. Es war ein Gefühl wie in der Wellnessoase, die Lea einmal mit ihrer Mutter zusammen besucht hatte.

Sie ließ sich in das warme Wasser gleiten, genoss den Duft des Badeschaums und schloss die Augen.

Hier war sie nun.

Am Ende der Welt.

Allein.

Lea horchte in sich hinein. Sie wusste nicht, wie sie sich fühlte und was sie empfand. Aber in diesem Augenblick zumindest war sie so ruhig und entspannt wie schon lange nicht mehr.

Als ihre Mutter ihr den Vorschlag unterbreitet hatte, die Sommerferien bei ihrem alten Freund Georg in Irland zu verbringen, war Lea die Idee zunächst absurd vorgekommen. Sie hatte diesen Georg, der von allen nur Schorsch genannt wurde, zuletzt als Kleinkind einige Male gesehen und konnte sich gar nicht an ihn erinnern. Nachdem er dann nach Irland ausgewandert war, hatte der Kontakt zu dem alten Schulfreund nur noch aus Telefonaten und Briefen bestanden, von denen Lea nichts mitbekommen hatte. Alles, was sie über ihn wusste, hatte ihre Mutter ihr vor ihrer Abreise erzählt: Schorsch und sie waren zusammen zur Schule gegangen. Sie waren beste Freunde gewesen. So wie Emmy und Lea.

»Wart ihr ein Paar?«, hatte Lea gefragt und ihre Mutter hatte gelacht.

»Nein! Ich bin nicht sein Typ. Genaugenommen ist keine Frau sein Typ.«

Schorsch war Geschäftsführer in einem großen weltweit agierenden Unternehmen gewesen. Er hatte nie weniger als zwölf bis vierzehn Stunden am Tag gearbeitet. Auch am Wochenende. Bis er mit 35 einen Herzinfarkt gehabt hatte, der ihn beinahe das Leben gekostet hätte. Danach hatte er alles hingeschmissen. Auf einer seiner Reisen hatte er dann ein altes verfallenes Steincottage in Irland gefunden und es kurzerhand gekauft, alle Brücken in Deutschland hinter sich abgebrochen und war ausgewandert.

Hierher.

Ans Ende der Welt.

Alle Brücken hinter sich abreißen und in einem fremden Land noch einmal ganz von vorne anfangen. Alles hinschmeißen und alles anders machen. Vom Top-Manager zum Selbstversorger.

Ohne Internet.

Ohne Fernsehen.

Ohne fließend warmes Wasser.

Eine bewusste Entscheidung für ein Leben ohne jeglichen Luxus.

Na ja, fast ohne jeglichen Luxus, dachte Lea, während sie sich in dem Badezimmer umsah.

Eine befremdliche Vorstellung und gleichzeitig reizvoll: Alles hinter sich zu lassen, was einen belastete. War das möglich?

Er hatte alles hinter sich gelassen. Allerdings nicht aus freien Stücken. Nein, es war nicht seine Entscheidung gewesen. Nichts von alldem, was geschehen war, war seine Entscheidung gewesen.

Und er hatte auch nichts dadurch gewonnen. Er hatte Schmerzen gegen Schmerzen getauscht. Die Angst war geblieben. Die Angst und das permanente Gefühl von Bedrohung.

Jetzt stand der ehemals Goldene wie eine leere Hülle verloren auf der grünen Wiese, was für einen außenstehenden Betrachter vielleicht ein Bild der Idylle abgegeben hätte. Man musste genauer hinschauen, um zu sehen, dass dieses Pferd innerlich tot war. Seine leeren Augen nichts von dem wahrnahmen, was außen geschah. Das fuchsfarbene Pferd hatte sich in seine eigene Welt geflüchtet, umnicht fühlen zu müssen. In eine Welt ohne Menschen, ohne Liebe, ohne Vertrauen.

Nur der kleine Schecke, der nicht weit entfernt stand, schien ab und zu die Aufmerksamkeit des größeren Fuchs zu wecken. Wenn er schwankend auf seinen kurzen Beinen stand, wenn er versuchte, sich einige Schritte auf seinen viel zu langen Hufen fortzubewegen, dann konnte man so etwas wie ein Erwachen in den Augen seines Freundes erkennen, das aber kurz darauf wieder erlosch.