9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

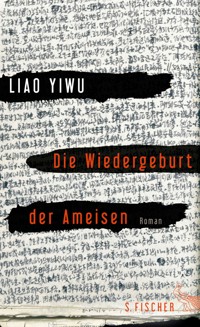

In seinem ERSTEN ROMAN verwebt Liao Yiwu auf poetisch abgründige Weise die Geschichte seiner Familie mit der seines Heimatlandes China, das ihn verstoßen hat. Liao Yiwu saß im Gefängnis, in der Falle des totalitären Wahnsinns, und erfuhr Folter und Demütigung, nur weil er Gedichte schrieb. Allein sein Lieblingsbuch, das wundersame chinesische Orakel ›I Ging‹, half ihm die Hölle der Gefangenschaft zu überleben. Ein starker, ein tief erschütternder Roman, in dem der große Dichter Chinas zu einer neuen, überwältigenden Sprache gefunden hat.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 769

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

Liao Yiwu

Die Wiedergeburt der Ameisen

Roman

Über dieses Buch

In seinem ersten Roman verwebt Liao Yiwu auf poetisch abgründige Weise die Geschichte seiner Familie mit der seines Heimatlandes China, das ihn verstoßen hat. Liao Yiwu saß im Gefängnis, in der Falle des totalitären Wahnsinns, und erfuhr Folter und Demütigung, nur weil er Gedichte schrieb. Allein sein Lieblingsbuch, das wundersame chinesische Orakel ›I Ging‹ half ihm die Hölle der Gefangenschaft zu überleben. Ein starker, ein tief erschütternder Roman, in dem der große Dichter Chinas zu einer neuen überwältigenden Sprache gefunden hat.

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Biografie

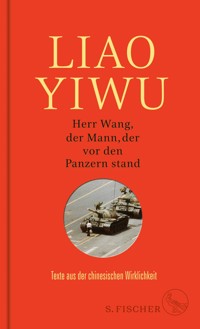

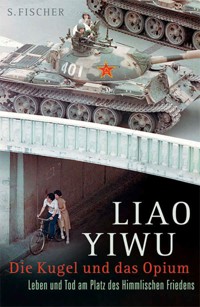

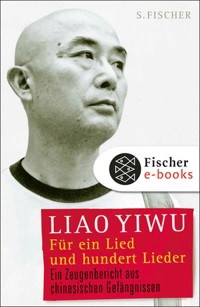

Liao Yiwu, geboren 1958 in der Provinz Sichuan, wuchs als Kind in großer Armut auf. 1989 verfasste er das Gedicht ›Massaker‹, wofür er vier Jahre inhaftiert und schwer misshandelt wurde. 2007 wurde Liao Yiwu vom Unabhängigen Chinesischen PEN-Zentrum mit dem Preis »Freiheit zum Schreiben« ausgezeichnet, dessen Verleihung in letzter Minute verhindert wurde. 2009 erschien sein Buch ›Fräulein Hallo und der Bauernkaiser‹. 2011, als ›Für ein Lied und hundert Lieder‹ in Deutschland erschien, gelang es Liao Yiwu, China zu verlassen. Seitdem lebt er in Berlin. 2012 erschien ›Die Kugel und das Opium‹, 2013 ›Die Dongdong-Tänzerin und der Sichuan-Koch‹. Er wurde mit dem Geschwister-Scholl-Preis und dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ausgezeichnet.

Karin Betz hat in Frankfurt am Main, Tokio und in Liao Yiwus Heimat Chengdu Sinologie studiert, übersetzt Literatur aus dem Chinesischen, Englischen und Spanischen und ist nebenbei noch Moderatorin, Tänzerin und DJ für Tango Argentino.

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de.

Inhalt

Anmerkung zu den Namen im Chinesischen

Vorwort des Autors – Über die Entstehung dieses Romans

Wie sagte der im [...]

Prolog

Teil I Familienbande

Ein Leprakranker vermisst den Großen Vorsitzenden Mao

Inzest

Vom Schicksal getrennt

Frostige Liebe

Eine Generation

Der alte Wohnhof der Familie Wei

Der Sarg der Wiedergeburt

Gemeinsam zugrunde gehen

Das Begräbnis der Ewiglebenden

Der Bauernaufstand

Zu Asche, zu Staub

Teil II Ein streunender Hund

Nacht auf dem Wujiang

Die Berge sind hoch, der Kaiser ist weit

Der blinde Wahrsager

Alte Zauberkunst

Tod eines Dichters

Politik und Liebe

Erinnerung an Berlin

Der Tempel der Roten Armee

Menschenhändler

Ein Teehaus namens Frühling

Das Geschäft mit dem Fleisch

Rivalen, Gedichte, Selbstmord

Teil III Zwei Generationen

Grenzüberschreitung

Flötenspieler

Teil IV An die Kandare genommen

Herr Cao, der Polizist

Revolutionsgenosse

Noch ein Revolutionsgenosse

Und noch mehr Revolutionsgenossen

Die Lebenden kämpfen immer

Die Toten reden nimmer

Hund unterm Messer

Der heilige Hühnerfußberg

Zurück ins weltliche Leben

Zur falschen Zeit geboren

Falun Gong

Traum von der Heimat

Teil V Unter Geächteten

Am Ende der Welt

Ein Teufel kommt ins Dorf

Kunst für tollwütige Hunde

Waisenkind der Kaiserstadt

Die toten Geister rufen zum Kampf

Auf den falschen Wagen gestiegen

Schnaps Marke Glück

Der durstige Wüstenfluss

Abdu, der uigurische Sänger

Ein Preis stiftet Ärger

Rollen üben

Nach Hause deportiert

Epilog

Fragen an den Himmel

Nachbemerkung und Danksagung der Übersetzerin

Glossar

Anmerkung zu den Namen im Chinesischen

Im Chinesischen steht der Familienname zuerst (Mao Zedong). Unter Freunden nennt man Männer oft »Lao + Familienname«. Lao heißt wörtlich »alt«, Lao Wei, das Alter Ego des Autors, wäre also »der alte Wei«, so wie man bei uns z.B. einen Freund »der Müller« nennt. Frauen dagegen nennt man gerne »Xiao + Familienname« (Xiao Hong). Xiao heißt wörtlich klein, also »die kleine Hong«. Einige Personen werden vom Autor zuerst mit ihren vollen Namen eingeführt, z.B. Wang Jianhui, und dann bei ihren Spitznamen (»Lao Wang«) benannt.

Die lateinische Umschrift der chinesischen Namen folgt der in der Volksrepublik China gebräuchlichen Pinyin-Umschrift, mit Ausnahme von Städtenamen wie Peking und Schanghai und Namen von bekannten Personen und Begriffen wie Tschiang Kai-schek oder Kuomintang.

Vorwort des Autors – Über die Entstehung dieses Romans

Beim ersten Teil dieses Romans handelt es sich um ein Manuskript, das ich im Herbst 1992 im Gefängnis verfasst habe. Nach zwei Jahren und acht Monaten Untersuchungshaft in einem grauenhaften Untersuchungsgefängnis nahe der hügeligen Stadt Chongqing erging endlich ein Urteil und Lao Wei wurde zur Verbüßung seiner Strafe in das Tumen-Gefängnis im Daba-Gebirge in Nordsichuan verlegt. Dieses Gefängnis befand sich auf dem Gelände eines ehemaligen Friedhofs der Republikzeit, verwahrte rund zweitausend Gefangene, darunter mehr als zwanzig »Konterrevolutionäre« vom vierten Juni.

Nur wenige davon waren Dichter wie Lao Wei. Seine Inspiration war ihm zwar gründlich ausgetrieben worden, doch in dem neuen Gefängnis gelang es ihm wie durch ein Wunder, in etwa 400 Tagen 200 handgeschriebene Manuskriptseiten in winziger Schrift zu Papier zu bringen – und ein noch größeres Wunder ist, dass dieses fleckige, zerfledderte Manuskript zwanzig Jahre später über den Ozean gereist ist und im Museum des Deutschen Literaturarchivs in Marbach ausgestellt wurde. Man lud ihn zur Eröffnung der Ausstellung ein, er gab Fernsehinterviews, in denen er sagte, dass seine Augen längst zu alt seien, um zu entziffern, was er als junger Mensch auf Papier gekritzelt habe.

Er sagte außerdem, dass er als Augenzeuge am liebsten gar nichts mehr davon wüsste, denn in dieser chaotischen Welt gebe es schon genug Paranoia. In Marbach war man anderer Meinung. Man brachte ihn in einen Ausstellungsraum voller eiserner Käfige, in diesen saßen Goethe, Schiller, Heine, Hölderlin, Kafka, Hesse, Paul Celan, Herta Müller … jeder Gitterkäfig ein literarischer Kosmos. Gierig betrachtete der aus der ostasiatischen Provinz stammende Lao Wei die hinter Glas ausgestellten Manuskripte dieser großen Europäer. Er verstand kein Wort Deutsch, aber diese Handschriften sprachen in einer anderen Sprache zu ihm, als Botschaften aus der Vergangenheit gingen sie ihm durch und durch.

Die Journalisten wollten wissen, ob er sich in der Nachbarschaft dieser Schriftsteller wohl fühlte. Er zuckte zusammen und antwortete, er wolle nichts als schreiben, bis zum letzten Atemzug. Draußen dämmerte es, die Landschaft schimmerte im Abendlicht, das Gras und die Blätter leuchteten rot. Der Wind heulte auf und drang stoßweise durch die Fenster. In der Ferne türmten sich rosafarbene Hügel über den fast kahlen Baumwipfeln, wie eine unüberwindliche Wand zum Universum.

Und so beschrieb Lao Wei die Entstehung der Texte im Gefängnis:

Es gab insgesamt sechs Brigaden, die jeweils aus etwa dreihundert Personen bestanden. Jede Brigade hatte ihren eigenen Charakter. Sie waren durch Mauern voneinander getrennt, lagen aber alle nebeneinander auf demselben Gelände. Ich gehörte der Gruppe 11 an; sie befand sich im 1. Stock in einer Zelle, die einer nur schwach erhellten Berghöhle glich. An den Wänden waren rechts und links durchgehend doppelstöckige Eisenbetten aufgereiht. Wir waren sechzehn Häftlinge in einer Zelle. Die Gründe unserer Verurteilung zu Umerziehung durch Arbeit waren vielfältig, und die Länge der Haftzeiten variierte.

Ich hatte eine der oberen Pritschen, Nummer 11. Täglich um 3 Uhr morgens riss uns eine schrille elektrische Alarmglocke aus dem Schlaf, und alle Mann sprangen aus den Betten, falteten ihre Decken zusammen und sammelten sich im Hof zum Morgenappell. Nach einem hastigen Frühstück ging es ans Werk, vorbei an den Wachen und hinaus aus dem inneren Bereich des Gefängnisses zu einer etwa einen Kilometer entfernten Fabrik für Autoteile, wo man den ganzen Tag in kräftezehrender Arbeit den Ofen bediente und Teile schmolz, in Formen goss und polierte. Auch ich musste mich dem Tross anschließen, jedoch bestand meine Arbeit darin, die Anzahl der Arbeiter in jeder der kleinen Einheiten zu registrieren und damit die Zahl der notwendigen Mittagsrationen zu bestimmen. Am späten Vormittag musste ich dann frühzeitig in die Küche, um entsprechend der zuvor ermittelten Zahl mehrere hundert Blechnäpfe mit Reis zu füllen, die ich zum Dampfgaren in einem riesigen Tontopf übereinanderschichtete. Dann setzte ich einen großen Topf Wasser für die Suppe auf. In der Regel gab es dafür keine andere Zutat als Kartoffeln, die ich im Akkord schälte und schnippelte und ins blubbernde Wasser gab, Öl und Salz dazu und fertig. Um 11 Uhr schob ich mit den beiden anderen, die Küchendienst hatten, den Karren mit den Mittagsrationen und der Suppe zur Fabrik, und wir riefen laut zum Mittagessen.

Durch den Küchendienst war mir täglich eine gewisse Auszeit vergönnt. Ich lernte Flötespielen und hockte ansonsten mit Papier auf dem Schoß auf dem Bettrand und schrieb, Tag für Tag. Mein Bett war ringsherum vollgestopft mit irgendwelchen Zeitschriften, unter denen ich meine Manuskripte verbergen konnte. Um meinem Schreiben den Anschein von Harmlosigkeit zu geben, verfasste ich nebenbei ein paar triviale Erzählungen, die ich gelegentlich meinen Mithäftlingen zu lesen gab.

Ich benutzte dafür das minderwertige, fast schon zerfallende Gefängnispapier, etwas anderes gab es nicht. Die Furcht vor Entdeckung ließ mich so tief vornübergebeugt schreiben, dass meine Nasenspitze beinah das Geschriebene berührte. Ich schrieb in winzigen, ameisengleichen Schriftzeichen und kritzelte auf diese Weise jedes Blatt randvoll; das sparte Papier und erleichterte das Verstecken. Leider nahm dadurch meine Kurzsichtigkeit rapide zu.

Natürlich kam es gelegentlich zu Razzien durch die Gefängnispolizei, aber ich kam eigentlich fast immer ungeschoren davon, denn alle paar Tage steckte ich meine Manuskripte heimlich dem alten Yang zu, der fürs Reinemachen zuständig war und auf dem Treppenabsatz wohnte. Er saß schon so lange als Konterrevolutionär ein, dass man ihn fast vergessen hatte. Vor 1949 war Yang Reporter bei der Kuomintang-Zeitung »Saodang« gewesen und wurde, als dann die KP China »zur Herbsternte mit den Feinden abrechnete«, zu einer hohen Strafe verurteilt. Erst Ende der siebziger Jahre wurde er aus der Haft entlassen, aber seine Freiheit währte keine drei Jahre, schon drehte der politische Wind wieder, und er wurde im Zuge der »Kampagne gegen geistige Verschmutzung« 1983 erneut verurteilt und ins Gefängnis geworfen. Soweit ich weiß, kam er erst kurz nach meiner eigenen Entlassung wieder frei.

So hatte der alte Yang sein halbes Leben im Gefängnis zugebracht. Da wir beide als »reaktionäre Literaten« galten, herrschte zwischen uns vom ersten Augenblick an ein stilles Einverständnis. Bei ihm waren meine Manuskripte bestens aufgehoben. Sobald sich einiges Material angesammelt hatte, benutzte ich meine Verwandten als Kuriere, die bei ihren Besuchen jedes Mal einen Teil hinausschmuggelten. Auch Li Bifeng, Xu Wangping und andere meiner Leidensgenossen vom vierten Juni ließen einen Teil meiner Schriften über ihre Verwandten aus den Gefängnismauern herausbringen. Laut Xu Wanping bestachen sie in einigen Fällen sogar Häftlinge, die kurz vor der Entlassung standen, damit sie die Texte aus dem Gefängnis schmuggelten und an Ausländer weitergaben, die sie dann per Post ins Ausland schickten.

Ich verbrachte insgesamt vier Jahre Haft im Voruntersuchungs- und im Untersuchungsgefängnis, in Sichuans Provinzgefängnis Nr. 2, Danzishi, und schließlich im Provinzgefängnis Nr. 3, Tumen. In den letzten Monaten dieser vier Jahre kritzelte ich in Ameisenschrift das Manuskript für den ersten Teil einer Romanserie mit dem Titel Überleben, insgesamt etwa 300000 Schriftzeichen. Das entspricht auf Deutsch etwa 400 Seiten. Viele Jahre später, nachdem ich nach Deutschland geflüchtet war, nahm ich dieses Manuskript als Grundlage für drei Romane, nämlich Die Wiedergeburt der Ameisen, Lang lebe der Große Vorsitzende Mao und Lieben und Schreiben im China der 1980er.

Nach meiner Entlassung schrieb ich weiter und machte das zweimal von der Polizei beschlagnahmte Manuskript von Für ein Lied und hundert Lieder zum vierten Teil der Romanserie.

Mein Schreiben war von einem sichtbaren in ein unsichtbares Gefängnis verlagert worden. Dieser Zustand dauerte bis zum 2. Juli 2011 an, als ich über Vietnam aus China geflohen bin.

Ein Großteil meines Lebens liegt hinter mir. Doch vor mir liegt noch immer der lange und steinige Weg eines Schreibens, das frei ist von den Dogmen totalitären Denkens.

Ich weiß noch, wie ich zu Beginn der Arbeit an diesem Roman das Orakel des Buchs der Wandlungen befragte und das Symbol für »Kun«, die große Mutter Erde, zur Antwort erhielt. Also schrieb ich: »Jetzt ist sein inneres Gefängnis eingestürzt, die hohen Mauern stellen kein Hindernis mehr für ihn dar …« Auch bevor ich aus China geflohen bin, befragte ich eigens das Orakel. Damals erhielt ich als Antwort das Symbol »Fu« für den Vater Himmel. Dazu schrieb ich: »Geburt und Tod und Wiedergeburt – ein ewiger Kreislauf, den wir hinnehmen wie Hunde. Ist das Leben nicht eine permanente Flucht aus einem Gefängnis?«

Wie sagte der im Exil lebende Hu Ping?:

Die Religion der Chinesen ist ihre Geschichte.

In diesem Sinne widme ich diesen Roman meiner Schwester Liao Feifei (1951–1988)und meinem Vater Li Dekui (1922–2002).

Und ich widme ihn meiner 2015 geborenen Tochter. Meine Frau hatte die wunderbare Idee, unser Kind Yang Shuyi zu nennen, Spitzname »kleine Ameise« (xiao mayi).

Heute ist der 20. April 2014, Ostersonntag.

Trink den letzten Schluck, Liao Yiwu, es ist Zeit, schlafen zu gehen.

Zeit, schlafen zu gehen, auch für dich, meine Familie in Sichuan.

Großvater, Großtante, Schwester, Vater, versteckt euch nicht mehr hinter den Bäumen: geht schlafen.

Wer will schon nicht endlich einmal zur Ruhe kommen?

Prolog

Im Schneidersitz hockt Lao Wei auf der oberen Pritsche des eisernen Stockbetts. Aus der Schachtel in seiner Hand zählt er neunundvierzig Streichhölzer ab. Er schließt die Augen zum Gebet, eine Viertelstunde lang. Es gilt, sich auf die Befragung des Orakels nach dem Buch der Wandlungen vorzubereiten. Die Zelle gleicht einem Sarg. Licht fällt nur spärlich herein, und Lao Wei kann mit seinen kurzsichtigen Augen die Körper seiner Zellengenossen unten im Raum kaum erkennen. Ihre Glatzköpfe schimmern im Halbdunkel und scheinen körperlos durch den Raum zu treiben, wie übergroße Fischeier.

Das uralte Buch der Wandlungen ist unter Intellektuellen wieder in Mode gekommen. Lao Wei darf sich jetzt zwar nicht mehr zur Klasse der Intellektuellen zählen, aber er kann die alten Gewohnheiten einfach nicht ablegen, er muss das Orakel nehmen. Schließlich geht es um keine Kleinigkeit. Gerade erst hat man ihn ohne jede Vorwarnung von einem Gefängnis in ein anderes verlegt, beide mehrere hundert Kilometer voneinander entfernt. Alles war blitzschnell gegangen, wie von langer Hand vorbereitet. Drei laut geschnauzte Befehle des athletischen Gefängnisaufsehers waren durch den Korridor gehallt, dann hatten sich drei Polizisten die frisch geschorenen Lämmer geschnappt und weggebracht. Mit Vollgas war der Jeep losgerast, durch die Tore der drei Mauerringe, die das Gefängnis umgaben, dann durch das Haupttor, hinaus aus der Großstadt und quer durch die gebirgige Landschaft. Die Straßen waren immer schmaler und holpriger geworden. Ein Großstadtgefängnis schien nicht der richtige Ort für konterrevolutionäre Dichter. Offenbar hielt es die Regierung für geraten, einen wie ihn an einem abgelegeneren Ort wegzusperren. Er hatte geahnt, wohin es ging, und sein Verdacht hatte sich bald bestätigt. Das Ziel war ein Landkreis tief im Daba-Gebirge. Das Gefängnis lag außerhalb des Dorfes und war für die Akte Hu Feng berüchtigt.

Dieser neuerliche Umzug hat ihn ein weiteres Mal um seinen gesamten Besitz gebracht. Die über die Jahre gesammelten Briefe seiner Familie, Fotos, Bücher, seine Flöte – alles ist verloren. Noch schlimmer ist, dass sich Kommissar Huang, der politische Leiter des alten Gefängnisses, seine komplette Prozessakte, das Urteil, seine Berufung, den Rechtsentscheid und die Unterlagen der Verteidigung auf unabsehbare Zeit »ausgeborgt« hat. Diese Unterlagen sind eine Art Häftlingszeugnis, sie sind die Eintrittskarte in jedes neue Gefängnis, der Nachweis über seine bisherige Haftzeit. Nun sind sie verloren, und die restliche Dauer seines Arrests ist der Macht des Himmels überlassen. Das Schicksal wird entscheiden.

Tief durchatmen. Lao Wei lässt seinen Geist zur Ruhe kommen. Dann hebt er die Hände mit den Handflächen nach oben, konzentriert sich, bündelt die Energie von Yin und Yang aus jeder Faser seines Körpers tief im Unterbauch und versenkt sich in die Unendlichkeit des fernen Altertums. Nun wirft er nach den überlieferten Regeln die Streichhölzer, ordnet und zählt sie, konzentriert sich, vertraut sich der Gnade des Himmels an. Die schräg einfallende Abendsonne durchdringt den Dunstschleier, gleißendes Licht umspielt seine blassen Mundwinkel, und schon fallen sie auf das vor ihm liegende Papier, so dass er die Weissagung erkennen kann:

Kun. Das Empfangende, die Erde.

Was steht im Buch der Wandlungen über das Trigramm Kun?: Vollkommen ist seine Fähigkeit, etwas hervorzubringen! Alle Dinge werden aus dem großen Kun geboren und alle Dinge liegen in ihm verborgen. Ergeben empfängt es die Befehle des Himmels. Die grenzenlose Macht des Himmels ist das Echo auf die vollendete Tugend der Erde. Beträchtlich ist ihr Fassungsvermögen und blendend ihre Leuchtkraft. Alle Dinge verdanken ihr ihren Ursprung.

Kun verheißt: Das Glück ist groß, und wohlgeordnet ist der Himmel.

In den Erläuterungen zum Orakel heißt es: Erhabene, Vollendung der großen Mutter Natur! Du bist die unendliche Quelle aller Dinge. Sorgst für Vermehrung, immerfort, passt dich den wechselhaften Wegen des Himmels an, immerzu. Tief ist die Mutter Erde, denn in ihr sind alle Wesen geborgen, beeindruckend ist die Mutter Erde, denn vortrefflich ist ihre Sittlichkeit! Du bist die Mutter aller Schätze der Natur, die Mutter des Lichts, der Himmelsbilder und der Götter. Alle Dinge, belebte und unbelebte Phänomene der Natur, finden ihren Platz auf der grenzenlosen Oberfläche der Erde …

Lao Wei berührt den Boden mit der Stirn und verharrt mit feuchten Augen eine ganze Weile in dieser Haltung. Beim Läuten der Abendglocke glaubt er, das Geläut der Ewigkeit zu hören. Noch immer vor Erregung zitternd, klettert er die Leiter hinunter und marschiert hinter seinen Mitgefangenen her in den Hof, wo sie in Reih und Glied zum Abendappell antreten. Beim Durchzählen macht er gleich zweimal hintereinander einen Fehler und wird vom Gruppenleiter zusammengestaucht. Er setzt ein dümmliches Lächeln auf, während er verängstigt seine Reisschüssel entgegennimmt. Eingelullt in den süßen Glockenklang der Verheißung, sieht er Gespenster. Zum ersten Mal in all diesen Jahren fühlt er sich frei. Freiheit! Gierig zieht er Luft ein, die ihm selbst zu entströmen scheint, die ihm Verstand und Augen schärft, eine fremde, unbegreifliche Luft. Vergessen sind die hohen Mauern, der Stacheldraht, die Wachen und das demütigende Gefangenendasein. Als hätte er für diesen kurzen Augenblick der Erleuchtung den ganzen schweren und bitteren Preis der Haft bezahlt.

Lao Wei badet in den goldschimmernden Wellen der Zeitlosigkeit und lässt sich von ihnen überfluten. Himmel und Erde kreisen abwechselnd umeinander; der Himmel wird Erde, und die Erde wird Himmel. Aus den Wolken des Himmels sprießt Gras, und das Gras zerfällt zu reiner Erde. Die reine Erde ist der Ursprung aller Dinge: Sie birgt unendliche Mysterien in sich. Die Menschen, die auf ihr wandeln, werden einer nach dem anderen wieder ein Teil von ihr. Und dann kriechen sie erneut aus der Fäulnis hervor, scharenweise, splitternackt dem Horizont entgegen, erst hell und deutlich und dann immer dunkler und verschwommener, bis sie nur noch Trugbilder sind, bis zu ihrer endgültigen Auflösung, bis man sie nicht mehr von den Wolken unterscheiden kann.

Lao Wei ist wie im Rausch, alles um ihn herum dreht sich. Er sieht jetzt mit den Augen seiner Seele, und mit ihnen erblickt er zum ersten Mal die sich ewig drehenden Räder des Kosmos, ein gigantisches Treibrad, in dem unzählige kleinere Räder rotieren, winzige, immer winzigere Räder, staubkörnchengroße, die im nackten Auge der Götter kreisen, die Schicksalsräder unseres Lebens. Myriaden von menschlichen und nichtmenschlichen Lebewesen, Mikroben, Proteine, Atome und Quanten, Existenzen, so individuell wie illusorisch, sind die Bauteile der Präzisionsmaschine, die uns zwischen ihren scharfkantigen Zahnrädern gefangen hält. Familie, Rasse, Nation, Sport, Irrenhäuser, Justiz, Guillotinen und Kniefälle – alles ist Teil dieser Maschinerie. Niemand weiß, wie all das seinen Anfang nahm und wie es enden wird, wie die Vermehrung begonnen hat – ein Urschmerz bindet uns schicksalhaft an diesen blauen Planeten.

Nehmen wir zum Beispiel Lao Wei. Er sitzt immer noch im Gefängnis. Wegen eines Gedichts. Warum hat er dieses Gedicht geschrieben? Was hat ihn dazu getrieben? Die Geschichte? »Der Henker schafft eine blutgetränkte Gegenwart, der Dichter schafft blutgetränkte Worte.« Er hat damit sein eigenes Urteil gesprochen. Das historische Ereignis war da, und Lao Wei fragte nicht lange, warum. Er griff zum Stift und wusste im selben Augenblick, dass er dazu verurteilt war, im Gefängnis zu landen.

Jetzt ist sein inneres Gefängnis eingestürzt, die hohen Mauern stellen kein Hindernis mehr für ihn dar. Freiheit, das ist er selbst. Jeden beliebigen Ort, an den die Füße ihn in der Realität nicht tragen können, kann er jetzt erreichen, an jedem beliebigen Punkt in Raum und Zeit kann er reisen, mit der Vergangenheit zusammentreffen. Also lenken seine Gedanken die Schritte nach Yi in Henan, wo König Wen von Zhou im ersten staatlichen Gefängnis des alten China die acht Trigramme des Yijing erforscht, die auf den legendären Urkaiser Fuxi zurückgehen. Lao Weis Bewunderung für das Buch der Wandlungen hat weniger mit dem Inhalt des Buchs selbst zu tun, das jedermann ohne großes Wissen als Orakelbuch verwenden kann, sondern mit der Geschichte der Entstehung dieser klassischen Schrift.

Der letzte König der Shang-Dynastie hatte König Wen von Zhou einsperren lassen. Er ließ König Wens ältesten Sohn Yibo töten und eine Suppe aus ihm zubereiten, die man dem Vater im Gefängnis zum Abendessen vorsetzte. König Wen spürte, dass in der Schüssel sein eigen Fleisch und Blut dampfte. Dennoch leerte er sie, ohne mit der Wimper zu zucken, in einem Zug, leckte sich die Lippen und pries das köstliche Mahl, so dass es selbst den kaltblütigen König der Shang grauste, der ihn für vollkommen verrückt hielt. Drei volle Jahre lang hockte diese elende, jeder Menschenwürde beraubte Kreatur reglos in ihrem unterirdischen Verlies und beobachtete durch ein faustgroßes Luftloch Tag und Nacht den Lauf der Gestirne. Mit Schafgarbenstengeln befragte er wiederholt das Orakel des Sonnengottes Fuxi. Immer dunkler wurden seine Pupillen, weiteten sich zu einem tiefen See, in dem sich das Licht der Sterne spiegelte. Seine Lippen vereinten sich zum Kuss mit dem ganzen Universum, seine Zunge wurde träge, er verinnerlichte den kosmischen Wandel, war nun selbst gleichsam die Verkörperung der in den Wandlungsbildern dargestellten Ideen: Sein Kopf war Qian, das Schöpferische, sein Körper Kun, das Empfangende, seine Schultern waren Gen, das Stillhalten, sein Bauchnabel Xun, das Sanfte. Er war es nun, der lenkte, die irdische Entsprechung der höchsten Gottheit, die die Gestirne lenkt.

Es gibt den Weg des Himmels und den der Erde. Was beide verbindet, ist der Weg des Menschen im ewigen Kreislauf der Wiedergeburt. König Wen war längst kein Mensch mehr. Der letzte König der Shang hatte ihn gezwungen, den eigenen Sohn zu essen, und ihn damit seiner Menschlichkeit beraubt. Aus dem König der Könige war ein Verächter der menschlichen Natur geworden.

Lao Weis Zustand erinnert sehr an den des Königs Wen von Zhou, nur so verroht, dass er den eigenen Sohn verspeisen würde, ist er noch nicht. Durch die alte Kunst des Orakelnehmens fühlt er sich dennoch mit König Wen verbunden, sogar mit dem Urkaiser Fuxi, dem Schöpfer der Trigramme. Er spürt, dass es zwischen dem ewigen Rätsel der Vergangenheit und der Gegenwart eine Kontinuität gibt. Trotz aller Veränderungen, so schwerwiegend sie auch sein mögen, bleibt der Mensch im Grunde immer derselbe. Ob Kaiser oder Bauer, alle werden wie Marionetten von einer unsichtbaren Macht gelenkt. Das Schicksal bestimmt, was entsteht, das Schicksal schuf die Kuomintang, die Kommunistische Partei, den Unabhängigen Studentenbund, die Chinesische Liga für Demokratie, all diese Gruppen, die gegenwärtig China regieren oder regieren wollen. Im Volksmund heißt es: »Wer dem Himmel folgt, wird gedeihen; wer sich ihm widersetzt, wird vergehen.« Doch wer kennt schon den Willen des Himmels? Lao Wei ist gefangen in der Gegenwart und in der Ewigkeit. Er hat die Auslöschung dieser Rasse schon vor langer Zeit mit eigenen Augen gesehen, er braucht keine Augen mehr. Man muss nicht sehen, um zu sehen. Vor zweitausend Jahren schuf der blinde Homer an den Ufern des Mittelmeers die Ilias – eine Fabel von den zahllosen Helden, die wegen einer unvergleichlich schönen Frau den Tod fanden und in den Tiefen des Meeres begraben liegen. Lao Wei beugt sich dem, was er für den Willen des Himmels hält. Er greift zum Stift. Sein eigenes Leben – es könnte auch das Leben seiner Maske sein – ist der Schlüssel, dient als Orakel für alle Geschichten, der Geschichte der Götter, der Chinesen, die der Reptilien, des Drecks, des Sumpfs.

Es ist der Prozess eines langsamen Selbstmords.

Teil IFamilienbande

Lao Wei begibt sich Mitte der achtziger Jahre auf die Suche nach seinen Wurzeln, beerdigt seinen Großvater und seine dritte Tante und wird vorübergehend zum Sohn eines Kaisers.

Ein Leprakranker vermisst den Großen Vorsitzenden Mao

Was ist Geschichte? Es gibt gelehrte Köpfe, die meinen, Geschichte, das seien Dokumente, offizielle und nichtoffizielle Aufzeichnungen historischer Begebenheiten. Dazu kommt die Archäologie, die unermüdlich Entdeckungen macht, historische Relikte ausgräbt, Bruchstücke zusammensetzt, Material erschließt, das die vorhandenen Dokumente mal belegt und mal widerlegt. Historische Aufzeichnungen sind Augenwischerei; sie erzählen so gut wie nichts von der wahren Kultur, die im Schatten großer Herrscher und großer Taten gedieh. Fast jeden, der im Laufe der chinesischen Geschichte einmal die Wahrheit schrieb, hat das den Kopf gekostet. Der berühmte Historiograph Sima Qian, der wegen seiner Wahrheitsliebe kastriert wurde, kam in dieser Hinsicht noch glimpflich davon.

Lao Wei hatte in seinem kurzen Leben schon viele Bücher zur Parteigeschichte und zur Geschichte Chinas gesehen, es gab ständig neue Schulbücher, weil ihr Inhalt irgendwann nicht mehr gefiel und je nach Bedarf umgeschrieben wurde. Doch Lao Wei waren die Bücher egal. Er war Dichter. Er glaubte an eine Tradition außerhalb historischer Dokumente, eine, die auf der Vielfalt und der Vorstellungskraft der Menschen seines Volks beruhte.

An den Ufern des Wu liegt ein Dorf namens Toudu. Lao Wei meinte zu wissen, dass dort die Heimat seiner Vorfahren liege, und beschloss deshalb, sich auf die Suche nach seinen Wurzeln zu machen. Er besorgte sich eine topographische Karte von Ostsichuan, aber sosehr er auch suchte, er konnte das Dorf nicht ausfindig machen. Also schrieb er an einen Freund, den Dichter Ji Mingjun, und schlug vor, gemeinsam loszuziehen. An einem Tag im Jahr 1986 machten sich die beiden von Fuling aus auf den Weg flussaufwärts. Ihr Schiff legte mitten in der Nacht ab. Lao Wei schlief sofort ein. Als er erwachte, graute schon der Morgen. Das Wasser strömte reißend durch das enge Flussbett, immer wieder ertönte der langgezogene Ton des Nebelhorns. Oft sah es so aus, als ob sie gleich an den steil auf beiden Seiten des Flusses aufragenden Felsen entlangschrammten. Die bizarren Felsformationen regten seine Phantasie an. Wie tanzende Schriftzeichen im Buch der großen Mutter Natur, so wirkten die Bauern, die sie in kleinen Gruppen über die felsigen Hügel klettern sahen, offenbar auf der Suche nach jedem Fleckchen Erde, das sie urbar machen konnten. Ji Mingjun erklärte ihm, dass es sich bei diesem Volk um Nachfahren des Königs Man handelte. Anders als die Han-Chinesen glauben sie, dass die Menschen nach dem Tod wieder zu ihren Vorfahren würden und dass jedes neugeborene Kind die Reinkarnation eines seiner Ahnen sei.

In einer kleinen Hafenstadt mit Namen Manwangdong, was wörtlich »Höhle des Barbarenkönigs« heißt, gingen sie an Land. Es war schon später Herbst, dennoch liefen die Kinder ohne einen Fetzen am Leib herum und starrten die Neuankömmlinge mit großen Augen an, sie hatten dunkle, maskenhafte Gesichter. Unweit der Anlegestelle lag eine Felsgrotte. Neugierig gingen sie hinein und fanden dort eine schwarzglänzende Tonfigur mit auffallend großem Bauchnabel, die angeblich König Man darstellte, den Urvater des Volks der Ba. Am Ende der Frühlings- und Herbstperiode, heißt es, als die mächtige Qin-Dynastie die Staaten Shu und Ba usurpierte, riet der König von Ba seinen fünf Söhnen, den Wu flussaufwärts zu fliehen und sich bei den dort ansässigen Volksstämmen niederzulassen, um so der Verfolgung durch die Qin zu entkommen. Vier von ihnen wurden früher oder später aufgespürt und ermordet, nur der jüngste Sohn überlebte unter dem Schutz eines kleinen Volksstammes und bewahrte seine Familie vor dem Aussterben.

Das ist eine dieser Legenden, die in unserem Volk kursieren und im Widerspruch zur offiziellen Geschichtsschreibung stehen. Unsere mündlich überlieferte Kulturgeschichte ist voller Magie, die einheimischen Balladensänger verbreiten sie, verändern und verfeinern sie und geben so die Geschichten an die nächste Generation weiter. Es sind Elegien für die Opfer vieler Kriege, die auf diese Weise niemals in Vergessenheit geraten.

Die geographischen Bedingungen der Gebiete südlich des Jangtse sind ungünstig, starke Regenfälle verursachen Überschwemmungen, Krankheiten liegen in der Luft. Seit den Zeiten der Kriegstreiberei unseres törichten Urahns, des legendären Gelben Kaisers, sind die Bewohner am Flusslauf des Wu immer wieder Opfer von Krieg und Vernichtung gewesen. Das Land braucht Vernunft und Ordnung – nur sind es nicht selten die Verrückten, die für Vernunft und Ordnung sorgen. Die Menschen im Süden glauben an magische Kräfte, die ihr Handeln bestimmen, sie folgen ihrer Intuition, ihrem Instinkt und ihrem Gefühl. Sie widersetzen sich nicht absichtlich der bestehenden Ordnung, sie können nicht anders, denn die jahrhundertealte Erfahrung von Schmach und Niederlagen sitzt dem Volk tief in den Knochen. Durch die Balladensänger sind die Tragödien ihrer Vorfahren den Menschen hier so bekannt, dass sie sich ohnehin zu einem tragischen Ende verdammt sehen. Man pflegt in dieser Gegend die Kunst der Geisterbeschwörungen und versetzt die Leute gegebenenfalls in Trance, um die Seele von Verstorbenen heraufzubeschwören.

Das war Lao Wei sehr recht, schließlich wollte er selbst mehr über seine Ahnen erfahren.

Zunächst einmal ahmte er die Gebräuche der Ureinwohner dieser Gegend nach und bot König Man Räucherstäbchen dar. Dann kalibrierten sie den Kompass, und die Freunde begaben sich in den finsteren Dschungel, auf die Suche nach der Vergangenheit. Eine ganze Weile marschierten sie schweigend voran. Erst als ihm längst die Beine weh taten, dämmerte es Lao Wei, dass sie sich verirrt hatten. Er versuchte seine namenlose Angst zu beherrschen und stimmte ein Lied an, das er Das Ende der Welt nannte:

Warum sich die Welle am Ufer bricht?

Warum der Vogel zwitschernd um die Zweige schwirrt?

Sie wissen nicht, dass der Weltuntergang nah ist.

Warum ist das Sonnenlicht so kalt wie das Sternenlicht?

Warum hat sich Lao Wei im Dschungel verirrt?

Weil er nicht weiß, wann der Weltuntergang da ist.

Warum …

Es gefiel ihm, nach Lust und Laune Lieder zu erfinden, einfach zu einer schönen Melodie drauflos zu singen, bis er genug hatte. Ji Mingjun ging unterdessen, die Ärmel aufgerollt weiter vor ihm her, ohne jedes Anzeichen von Ermüdung. So kämpften sie sich zwei Tage und Nächte durch den Dschungel, vielleicht auch drei Tage und Nächte, sie wussten es nicht mehr. Gerade als sie vor Erschöpfung nicht mehr konnten, stießen sie inmitten des Urwalds unerwartet auf ein Hospital für Leprakranke, ein lebendes Grab. Für sie war es das Paradies. Sie gaben sich als Reporter aus und durften im Gästehaus übernachten, bekamen umsonst etwas zu essen und kalibrierten in Ruhe ihren Kompass noch einmal neu. Allerdings wies man sie darauf hin, dass die Hausregeln Foto- und Filmaufnahmen verboten. Frisch gestärkt wollten sie sich eben wieder auf den Weg machen, als aus den hohen Mauern der Krankenstation laute Rufe ertönten. Lao Wei sah einige der armen Kerle, denen die halbe Nase weggefault war, kurz hinter den vergitterten Fenstern auftauchen. Sie riefen immerzu: »Kommt schnell, der Vorsitzende Mao kommt uns besuchen! Großer Vorsitzender Mao, endlich bist du da!« Hatte man in dieser gottverlassenen Gegend etwa auch eine Psychiatrie eingerichtet? Wieder ertönten die erschütternden Schreie aus dem Gemäuer: »Wir wollen den Großen Vorsitzenden Mao sehen! Wir werden uns beschweren! Genossen der Arbeitsbrigade, ihr könnt uns doch nicht so einfach im Stich lassen!« Niemand antwortete. Man schrieb das Jahr 1986, und es war schon eine ganze Weile her, dass die Parteivorsitzenden des Landes gewechselt hatten. Ji Mingjun lachte nur.

Um die Gemüter zu beruhigen, beschlossen die Aufseher, einfach so zu tun, als ob, und baten die beiden, zu schauspielern. Der Gedanke verursachte Lao Wei zwar eine Gänsehaut, aber da sie sich verpflichtet fühlten, sich für die erwiesene Gastfreundschaft erkenntlich zu zeigen, zogen sie sich die von den Aufsehern herbeigebrachten Mao-Uniformen an, setzten sich eine blaue Arbeitermütze auf und marschierten mit gereckter Brust und eingezogenem Bauch in den Innenhof der Leprakrankenstation. Mit strengen Mienen, als seien sie zur Inspektion der baufälligen Klinik hier, musterten sie eingehend die Umgebung, umringt von einer Horde von armen Monstern, denen die Nasen, die Lippen oder die Ohren fehlten, von denen einige sogar von Kopf bis Fuß verfault waren. In vermeintlicher Demut gegenüber den Kranken, knieten sie in angemessenem Abstand vor ihnen nieder. Unzählige Hände reckten sich ihnen entgegen und überreichten Petitionen. Lao Wei überflog sie hastig, der Inhalt war mehr oder weniger identisch, alle klagten sie der »roten Sonne unserer Herzen« ihr leidvolles Dasein. Dann wurden die beiden, streng bewacht vom Aufsichtspersonal, in die stinkende Zelle eines Patienten eskortiert, wo sie ein bereits bis aufs Skelett abgemagerter alter Mann, in einem kurzen Moment des Bewusstseins, mit einem gefassten Lächeln begrüßte. Taktvoll zog der Alte seine Hand zurück, als Lao Wei sich ihm näherte. Er hatte Mitleid mit der haar- und gesichtslosen Kreatur, deren Augen unter den kahlen Brauen wie glänzende Kohlen wirkten. Einer von der Aufsicht beugte sich zu dem Mann hinunter und sagte sanft: »Alter Wang, der Vorsitzende Mao hat jemanden geschickt, um dich zu besuchen.« Lao Wei spielte brav seine Rolle und sagte zustimmend: »Der Vorsitzende Mao kümmert sich um euch und hat mich direkt aus dem Regierungsbezirk in Peking zu euch geschickt.«

Schmutzige Tränen quollen aus den kaum noch erkennbaren Augenhöhlen, und der nicht vorhandene Mund stieß schwach die drei Silben »Mao Zedong« hervor. Die Szene erinnerte Lao Wei an die alten Schulbücher über den Zweiten Weltkrieg aus seinen Kindheitstagen, in denen geschildert wurde, wie ein Soldat der Achten-Route-Armee bei der Verteidigung Yanans schwer verwundet im Sterben liegt und der Krankenschwester seinen geheimsten, lebenslang gehegten Wunsch zuhaucht, dem Vorsitzenden Mao einmal persönlich zu begegnen. Kaum, dass der Große Vorsitzende davon erfährt, setzt er sich auf ein Pferd und eilt noch in derselben Nacht dorthin, setzt sich schweißüberströmt an das Krankenlager und vollzieht die letzten Riten mit dem Sterbenden. Der Soldat ergreift seine fette Schwabbelhand, ruft laut, wie ein kleiner Junge im Märchen, den Namen seines Idols und scheidet überglücklich aus dem Leben.

Lao Wei hatte seine Aufgabe als Gesandter der Roten Sonne zu aller Zufriedenheit erfüllt und ließ sich noch im Kreise der Anstaltsinsassen ablichten, die natürlich genauso wenig wie die vielen leidenschaftlichen Briefe, die man ihm anvertraute, jemals den Weg zur Roten Sonne finden würden. Zu anderen Zeiten, an einem anderen Ort oder in anderer Gesellschaft hätte er sich bei einem solchen Auftritt vor Angst in die Hose gemacht, doch zum Glück fließt die Zeit nicht rückwärts. Es war ein Mittwoch, der 10. Oktober 1986, über China braute sich gerade so etwas wie eine Befreiungsbewegung vom Antikapitalismus zusammen. In der Sowjetunion kündigte sich bereits ein Machtwechsel an. Nur, dass der Tiananmenplatz sich wenige Jahre später in ein blutiges Militärcamp verwandeln sollte, das hatte niemand angekündigt. »Nietzsche sagt: Gott ist tot«, murmelte Lao Wei vor sich hin, »doch der, der alles unter Kontrolle hat, ist ohnehin nicht der Gott, den man Gott nennt.«

Er schließt die Augen und hat die Vision eines Endzeitszenarios, zu dem er kein Lied zu singen weiß. Kann man der Stimme so wenig vertrauen wie den Buchstaben?

Inzest

Endlich fanden sie den richtigen Weg aus dem dichten Urwald heraus nach Toudu. Sie überquerten einen Bach und erklommen einen kahlen Hügel, auf dem sich dicht an dicht Doppelgräber reihten wie dunkle, zu Stein erstarrte Wellen. Nachdem Lao Wei stundenlang erfolglos nach dem Grab seines Großvaters gesucht hatte, weckte er schließlich den am Wegrand dösenden Ji Mingjun, und sie gingen gemeinsam in das Dorf. Das Zentrum des Dorfes bildete eine kaum hundert Meter lange Straße aus Kopfsteinpflaster. Rechts und links davon standen niedrige Häuser mit Dachvorsprüngen, so breit wie Adlerschwingen, die beinahe das ganze Tageslicht wegnahmen. Vorsichtig wählten sie Wege mit ausreichend Licht. Sie fühlten sich von zahlreichen Augenpaaren verfolgt, doch niemand kam heraus oder schenkte ihnen besondere Beachtung. Hin und wieder tauchte von vorn oder von hinten ein Schatten auf, doch kaum wollten sie jemanden anhalten und ansprechen, entglitt ihnen die Schulter, die sie eben noch berührt hatte, schnell und schlüpfrig wie ein Fisch und verschwand im Nirgendwo. Mehrmals schritten sie die Straße ab, hinauf, hinunter. Sie wussten nicht, was sie davon halten sollten. Müde und hungrig, entdeckten sie endlich am Ende der Straße ein kleines Wirtshaus. Am helllichten Tag hingen dort brennende Öllampen von der Decke. Über ein paar schiefe Holzstufen gelangte man hinab in den Gastraum, wo drei runde Tische standen. Einer davon war von fünf mit schwarzen Turbanen bedeckten Bergbewohnern besetzt, die dichtgedrängt auf kleinen Schemeln hockten und Mantous aßen. Die Mantous in diesem Laden hatten allerdings sehr merkwürdige Formen, sie sahen aus wie Tausendfüßler oder Hühner, Hunde, Schlangen, Ratten, Katzen oder Kakerlaken. Beim Hineinbeißen krachte es laut, und schon hatte das Huhn keinen Kopf mehr, die Ratte keinen Schwanz und die Kakerlake nur noch zwei Beine. Lao Wei traute seinen Augen nicht. Sehr schnell wurden drei weitere Bambuskörbchen voller Mantous aufgetischt, und die Gäste stürzten sich darauf und schlangen alles mit einer unglaublichen Geschwindigkeit hinunter, ohne zwischendurch auch nur einen Schluck Wasser zu trinken. Hin und wieder rieben sie sich die Hälse, damit die großen Bissen schneller hinunterrutschten, und stopften sich dabei unverdrossen Schlangen und Katzen in den Rachen. Lao Wei starrte so gebannt auf die Szene, dass er die Wirtin gar nicht bemerkte, die von hinten an sie herangetreten war. Mit einer haarigen Pranke schlug sie ihm auf die Schulter und brüllte ihm ins Ohr: »Was wollt ihr essen?«

Da Lao Wei vor Schreck mit dem Hintern in den Staub gefallen war, ergriff Ji Mingjun das Wort: »Was gibt’s denn?«

Die Frau bot Lao Wei ihre kräftige Hand und zog ihn hoch. In ihrem Kopftuch steckte eine auffällig große, weiße Blume, das Zeichen für eine Witwe. »Was wird’s hier schon geben?« Sie zog ihre dichten Brauen zusammen. »Wollt ihr Gedämpftes oder Gekochtes?«

Ji Mingjun gab den abgeklärten Reisenden: »Gedämpft oder gekocht, wählt einfach etwas Gutes für uns aus.«

Die Wirtin lachte trocken und zwickte Ji Mingjun in die Wange: »Dann bring ich euch das Beste, was ich habe, einverstanden?«

Es dauerte zwei Stunden, bis das Essen aufgetragen wurde. Der Kellner stellte einen dampfend heißen Bambuskorb auf den Tisch und verschwand. Sie glaubten ein Kichern von den Nachbartischen zu hören, doch als sie den Kopf umwandten, waren die Tische neben ihnen leer. Kaum hatte Lao Wei mit gebleckten Zähnen den Deckel des Bambuskorbs gelüftet, fuhr er mit einem lauten Schrei zurück und warf seine Essstäbchen hin. Aus dem Bambuskorb blickten ihn ein Haufen weit aufgerissener Schweineaugen an, noch den Kampfgeist der Todessekunde im Blick. Er sah zu Ji Mingjun, der ihm jedoch mit seinen Stäbchen bedeutete, er solle sich nicht so anstellen. Zitternd wollte er zulangen, aber die Dinger waren so glitschig, dass sie immer wieder von den Stäbchen rutschten. Wütend spießte er eines auf. Schwarzer Saft tropfte herunter, und in der Hornhaut des Schweineauges spiegelte sich seine boshafte Grimasse. Bevor er es in den Mund steckte, hielt er noch einmal inne. Er und das deformierte Schweineauge tauschten feindselige Blicke aus. Sein Sehnerv tat so weh, als hätte man ihm selbst in die Pupille gestochen. Er hielt den Atem an und würgte das Ding tapfer in einem Stück hinunter. Nun lag es ihm wie ein schwer verdaulicher Kristall im Magen und starrte durch seine Eingeweide hindurch. Lao Wei musste sich übergeben. Ji Mingjun packte ihn unter den Armen und zerrte ihn weg von diesem unheimlichen Ort, hinaus auf die Straße. Sie waren noch draußen, als hinter der Tür Kinder auftauchten, die wie ein Rudel junger Wölfe über die Schwelle rannten, sich auf die furchterregende Delikatesse stürzten und alles gierig verschlangen. Eines der größeren Kinder leckte genüsslich den ganzen Dämpfkorb aus und saugte mit einem schrillen Pfeifton auch noch den letzten Rest aus, das ganze Gesicht mit der klebrigen schwarzen Flüssigkeit verschmiert. Die Wirtin saß auf der hohen Türschwelle und genoss den Anblick der mampfenden jungen Wölfe, das Kinn in die haarigen Pranken gestützt.

Schon war es Nacht geworden, und alle Häuser im Dorf waren verschlossen. Nur noch das Licht des kleinen Wirtshauses leuchtete in der Dunkelheit. Die beiden fanden keine Bleibe. Sie wagten sich nicht aus dem Dorf heraus, dort draußen waren zu viele Grabstätten, warteten zu viele Totengeister. Tapfer zogen sie die halbe Nacht lang Schulter an Schulter in den engen und dunklen Gassen umher, durch die ein melancholischer Wind pfiff. Die feinen Härchen des Mondlichts zuckten unruhig. Eine vorüberfliegende Nachteule verschattete den Mond wie eine Rauchwolke. Schließlich fanden sie die Tür zu einer Art Herberge, die nicht verschlossen war. Sofort fürchteten sie eine Falle, aber in ihrer Verzweiflung fassten sie sich ein Herz. Drinnen trafen sie auf eine betagte Wirtin, die ganz in Gedanken versunken schien. Die alte Frau führte sie ins Wohnzimmer. Auf dem Hausaltar stand die Fotografie eines Soldaten in Kuomintang-Uniform. Bei näherer Betrachtung kam Lao Wei das Gesicht des Soldaten seltsam vertraut vor. Ji Mingjun fand, der Mann auf dem Bild sehe ihm ähnlich. Zu müde, um noch lange darüber nachzudenken, ließ er sich angezogen auf das Bett fallen und sank sofort in tiefen Schlaf. Er träumte, dass sich Gottes Beine aus den Wolken nach unten streckten und seinen Kopf in die Zange nahmen, bis ihm das Trommelfell dröhnte und zu platzen drohte. Gott hatte riesige Hoden und dichtes Schamhaar, das seinen ganzen Schädel einhüllte. Als er sich kratzen wollte, sagte Gott: Zieh mir bloß nicht an den Haaren. Er widersprach, das sei doch sein eigenes Kopfhaar, worauf Gott ihm lachend entgegnete: Mein Sohn, was bist du für ein goldiger Dummkopf.

Gott musste vor Lachen pinkeln, und sein altehrwürdiger Urin tropfte von Lao Weis Nase herab. Verdammt! Als er, von grimmiger Wut geschüttelt, erwachte, fand er sich im Schoß der Wirtin wieder.

Sie weinte bitterlich, den Blick auf das alte Foto auf dem Altar gerichtet, und trocknete mit Lao Weis Hemd ihre Tränen. Diese alte Frau hatte Kraft wie ein Ochse und Energie wie ein Tiger, es war unmöglich, sich aus ihrer Umklammerung zu lösen. Mit zusammengekniffenen Augen schielte er nach oben und erkannte die vermeintlichen Beine Gottes, die ihn im Traum umschlossen hatten, als die schweren, ihr bis auf die Hüfte reichenden Brüste der Wirtin, die sich warm um seine Wangen schmiegten. Ihr konfuses Weinen hatte einen vertrauten Charme, und allmählich dämmerte es Lao Wei, dass es sich bei der alten Frau um seine eigene Tante handeln musste und bei dem Soldaten auf dem Foto um den Onkel, den er nie gekannt hatte.

Dieser Onkel hatte der »Eisernen Armee« der Kuomintang angehört und war als talentierter Student der Huangpu-Militärakademie bis zum Generalmajor und Oberbefehlshaber der Truppen aufgestiegen. Während des Bürgerkriegs, nach der schweren Niederlage gegen die Kommunisten in den Gefechten der Huaihai-Kampagne, floh der Rest der Truppe ins Tal des Wujiang, wo es ihnen nicht anders erging als vor 2000 Jahren König Ba. Den fliehenden Soldaten blieb keine Rückzugsmöglichkeit, sie wurden fast alle von der Volksbefreiungsarmee getötet. Doch als er mit sieben Kugeln im Körper und von allen Seiten umzingelt auf den Tod wartete, tauchte wie aus dem Nichts eine einheimische Frau auf, schulterte ihn und schleppte ihn rasch fort, ohne dass ihr der Kugelhagel ringsum etwas anzuhaben schien. Statt zu sterben, heiratete er, nur war ihm leider keine so zahlreiche Nachkommenschaft vergönnt wie dem Barbarenkönig. Als er 1980 erkrankte und starb, errichtete seine Frau dem lokalen Brauch gemäß neben seinem Grab ihr eigenes.

Das laute Gackern der Hühner weckte Lao Wei noch vor der Morgendämmerung. Seine Tante stieß einen leichten Seufzer aus und döste an seiner Seite weiter. Es wurde hell, und von Ji Mingjun war keine Spur zu sehen. Lao Wei lag da, umschlungen von seiner splitternackten Tante. Sie gaben ein groteskes Bild ab, wie das von Picasso, auf dem eine beleibte Frau einen mageren, schwächlichen Jüngling in den Armen hält. Er sah ihre üppige Vagina, seinen eingeschrumpelten Penis und fragte sich, was er denn hier bloß mache. Seltsamerweise hatte er gar keine Schuldgefühle, obwohl er offenbar Inzest begangen hatte. Um nicht weiter darüber nachdenken zu müssen, betrachtete er es als einen Akt des Mitleids. Die Tante jedoch strapazierte seine Geduld bis aufs äußerste und ließ ihn gar nicht mehr los. Als sie ihn mittags noch immer umklammert hielt, die Hitze immer größer und ihm immer unbehaglicher wurde, begann er sich zu wehren. Erst nachdem er sich atemlos aus ihrer Umklammerung befreit hatte, bemerkte er, dass die Tante zwischenzeitlich verschieden war. In ihrer Todesstunde hatte sie die Vorstellung nicht aufgeben wollen, sich noch ein letztes Mal glücklich mit ihrem Mann vereint zu haben.

Lao Wei musste sie beerdigen. Er hatte sich Mühe gegeben, doch ein elender Köter nutzte seine tiefe Traurigkeit aus, um flink die wenigen Opfergaben zu stehlen. Bei Einbruch der Dunkelheit spielten sich in dem kleinen Wirtshaus die gleichen gespenstischen Szenen ab wie am Abend zuvor, während sich an dem kleinen Bach wohl tote Seelen jagten und gespenstische Schreie von den Bergen widerhallten. Eine durchsichtige, sicher dreihundert Jahre alte Frau brachte zwei große Schüsseln Reis und stellte sie auf den Tisch, dann nahm sie selbst eine davon und schob sich fünf Löffel Reis in den verwitterten Mund. Die Beilage bestand aus eingelegten pechschwarzen Auberginen. Auch die stopfte sie sich in den Mund, und nachdem sie sie eine Ewigkeit lang laut schmatzend ausgelutscht hatte, spuckte sie die faden Reste wieder aus. Der Mond war im Osten aufgegangen, und im Mondlicht sah man, wie sie ihre Auberginen zermalmte und dabei aussah wie eine Hexe, die mit ihrer Zunge spielt. Wo war er hier? Lao Wei zog einen Stift aus der Tasche und notierte sich einen Titel, Stadt der Toten. Ohne langes Nachdenken sprudelten folgende Zeilen aus ihm hervor:

Traurig nimmt sie ihre Auberginenzunge heraus

Betrachtet sie lange unterm Mondlicht

Darin eingraviert sind deine Sünden

Und die Geschichte einer alten Stadt …

Zurück in Chengdu, wollte er nur noch schlafen, aber der Gedanke an die splitternackte Tante verfolgte ihn wie eine unheilbare Krankheit. Dreißig Jahre lang hatte sie mit seinem Onkel zusammengelebt, ohne dass es ihnen gelungen war, einen Stammhalter zu zeugen. Konnte das wirklich der Wille des Himmels sein? Ohne zu zögern, hatte sie die erstbeste Gelegenheit ergriffen, durch einen Inzest die Linie des geschlagenen Generals fortzuführen, doch natürlich war sie zu alt, und es war zu spät, ihre ungenutzte Gebärmutter hatte keine Verwendung mehr für einen jungen Samen. Vielleicht waren die Hexenkünste der Ba daran schuld. Lao Wei brachte nach diesem Abenteuer alles darüber in Erfahrung, was er konnte, und kompilierte eine regelrechte Enzyklopädie der Volksmagie. Ihre poetische Version hieß Stadt der Toten und erschien dank einer Welle der »Befreiung vom Antikapitalismus« im Frühjahr 1987 in einer Sonderausgabe der staatlichen Literaturzeitschrift ›Volksliteratur‹, die üblicherweise von den Elegien des ewigen Hasses strotzt, mit dem die gegenwärtige politische Ordnung die Luft erfüllt.

Lao Wei legte das Gewand eines Hohepriesters an, versetzte sich in Trance und sang Beschwörungsformeln, änderte die Jahreszahl 1986 in das Jahr 6891, stellte, verhext vom Inzest, Vergangenheit und Gegenwart auf den Kopf, mimte Yan Di, Chi Yong, Gong Gong, Qu Yuan, Xiang Yu, Jing Ke, den Barbarenkönig von Ba, den Kuomintang-General, die Tante, die Insassen der Irrenanstalt und all die anderen Verlierer der Geschichte, legte den Samen zu einer Zauberformel, einer riesigen Orgie …

Im Jahr 6891 trabt ein enormer Ochse um den braunen Talkessel herum, der hellsichtige Lao Wei aus dem Dorf Ba zeigt in seiner Todesstunde auf das, was zu seinen Füßen liegt, und sagt: »Diese Stadt wird Euch besiegen, ganz gleich, ob Gott tot ist oder lebendig.«

Vom Schicksal getrennt

Zwei Jahre später machte Lao Wei sich noch einmal auf die Suche nach Toudu. Diesmal half sein Vater, denn es gab in China zahlreiche Orte dieses Namens. Dorfbewohner pflegen die Bootsanlegestelle ihres Flusses oder Baches Toudu zu nennen, und der Name wird auch als Bezeichnung für ein Fährboot gebraucht. Und dann hat der Name auch noch eine transzendentale Bedeutung, »mit dem Kopf in den Fluss eintauchen«, was im Buddhismus die Trennung der Seele vom Körper bezeichnet, wenn sie ins Nirwana eingeht.

Lao Wei und sein Vater waren mehrere Tage auf Reisen, er war sich sicher, dass sie diesmal wirklich den Ort seiner Vorfahren ausfindig machen würden. Tatsächlich war er dort als kleiner Junge schon einmal gewesen. Das war 1960, als er während der sogenannten »Naturkatastrophen« fast an Unterernährung oder Meningitis und Gelenkschwellungen gestorben wäre. Sein Gehirn war dabei gewiss nicht unbeschädigt geblieben. Unter Berufung auf staatliche Quellen sickerte später inoffiziell durch, dass in China zwischen 1949 und 1962 geborene Kinder eine schwächere Gedächtnisleistung und physische Konstitution aufwiesen als die danach geborenen Jahrgänge.

Unterwegs erzählte sein Vater Anekdoten aus seiner Kindheit, eine nach der anderen, und listete ausführlich den Stammbaum seiner Familie mit den Namen unzähliger Verwandter jeden Grades auf. Lao Wei nickte dazu nur geistesabwesend mit dem Kopf. Vom vielen Kopfnicken müde geworden, döste er ein, bis er den Vater sagen hörte: »Ob wohl dein Onkel mütterlicherseits noch am Leben ist?«

Lao Wei schreckte auf und fragte reflexartig: »Wer?«

»Wer? Dein Onkel. Dein vierter Onkel sucht schon nach ihm, seit sie ihn 1975 zusammen mit Huang Wei begnadigt und aus dem Gefängnis entlassen haben. Nicht wenige kommen wie er aus dem Ausland zurück, um nach ihren Verwandten zu suchen. Dein vierter Onkel hat alles in Bewegung gesetzt, aber niemand hat mehr von ihm gehört.«

Lao Wei schwieg.

»Dein Onkel war ein unnachgiebiger und aufrechter Charakter. Bis zuletzt stand er loyal zu Tschiang Kai-schek. Aber das ist lange her, und ich fürchte, er ist irgendwo in der Wildnis verschollen.«

Lao Wei lief ein Schauer über den Rücken. Seit zwei Jahren wich er dem geraden, stechenden Soldatenblick des vierten Onkels aus. Die Welt war groß, und er würde vermutlich seine restlichen Jahre mit hoffnungslosen Nachforschungen vergeuden.

Es war eine alte, auf ihre Art ungewöhnliche Geschichte: Zwei jähzornige Brüder ermordeten in unruhigen Zeiten den lokalen Despoten und flüchteten nach Guangzhou zum Militär, wo sie nach vielen erfolgreich geschlagenen Schlachten zu Bataillonskommandeuren aufstiegen und beide in die berühmte Huangpu-Militärakademie aufgenommen wurden. Nach bestandenem Examen kehrten sie zu ihren Truppen zurück, und ihre Wege trennten sich, der eine ging nach Süden, der andere nach Norden. Beide waren schon in jungen Jahren erfolgreich und wurden mit noch nicht einmal dreißig Jahren zu Generälen befördert. Im Frühsommer 1949 schloss sich der ältere Bruder den Kämpfern von Hu Zongnan im Südwesten an, der jüngere Bruder beteiligte sich direkt an der Huaihai-Kampagne. Als sein Bataillon in der Schlacht von Xuzhou vollständig geschlagen wurde, entkam der Jüngere knapp dem Tod, indem er die Kleider eines Zivilisten anzog und sich als einfacher Mann ausgab. Schließlich fand er durch einen glücklichen Zufall in einem Randbezirk von Chengdu den älteren Bruder wieder, und sie lagen sich weinend in den Armen.

»Unsere große Zeit ist vorbei. Komm mit mir in die Berge und lass uns gegen die Partisanen kämpfen. Wenn wir es überleben, verschwinden wir in den Süden Richtung Burma und leben im Goldenen Dreieck vom Opiumanbau«, sagte der Ältere.

»Es fällt mir schwer, von hier fortzugehen. Ich bin gerade erst lebendig aus einem Haufen Leichen geklettert, hatte mich schon mit dem Tod abgefunden. Ich habe keine Kraft mehr. Ich werde unter falschem Namen leben und will versuchen, an einem ruhigen Ort meinen Frieden zu finden, ganz gleich, welche Partei am Ende dieses Land regieren wird. Ich verneige mich vor dir, Bruder, aber lass uns getrennte Wege gehen.«

»Du bist zu naiv, mein Lieber. Meinst du, die Kommunisten würden zwei Soldaten wie uns, mit so viel Blut an den Händen, ungeschoren davonkommen lassen?«

»China ist ein riesiges Land, da wird es doch jede Menge Orte geben, an denen man sich verstecken kann. Nein, Sorgen mache ich mir um dich, Bruder, und deine Sturheit. Ich fürchte, das wird kein gutes Ende nehmen.«

»Jeder hat seine Bestimmung, kleiner Bruder. Uns ist es nicht vorbestimmt, unser Leben als glückliche Familienväter zu verbringen. Erinnere dich an meine Worte. Wenn der Wind sich einmal dreht und wir dann beide an einem anderen Ende der Welt leben, werden wir einander suchen gehen und uns wiederfinden, tot oder lebend. Versprich mir das. Wir sind nicht umsonst ein Fleisch und Blut.«

Nach dieser endgültigen Trennung ging der jüngere Bruder in den Norden nach Xian und versteckte sich außerhalb der alten Hauptstadt. Er fälschte seinen Lebenslauf und gab sich als armer Wanderstudent aus. Er heiratete ein Mädchen aus dem Dorf, mit dem er ein Jahr später einen Sohn hatte, und nur zwei Jahre später schaffte er die Aufnahmeprüfung für die Xianer Hochschule für Brückenbauingenieure. In den Sommerferien kehrte er mit Frau und Kind und den Schwiegereltern in seine alte Heimat zurück. Im Umkreis von hundert Kilometern um Xuzhou herum hatte der Krieg zwar enorme Verheerungen hinterlassen, doch fiel es ihm nicht schwer, in den Ruinen die Orte seiner Erinnerung auszumachen. Seine unbedarften Familienmitglieder trauerten mit ihm, ohne zu wissen, dass seine Trauer seinem Soldatenheer galt, vor allem seinem persönlichen Attaché, der ihm damals, als sich das Blatt wendete, in seiner Loyalität einen Satz Zivilkleidung überlassen hatte, die er heimlich bei sich trug, als hätte er das baldige Ende der Kuomintang vorausgeahnt. In diesen modrigen, übelriechenden Baumwollkleidern hatte der General damals einen Weg aus der dichten Umzingelung gefunden.

Acht Jahre später war aus dem ehemaligen Soldaten ein Ingenieur der Qiaoliang-Akademie in der jungen Volksrepublik geworden, der für den Staat fleißig Straßen und Brücken errichtete und gleich zweimal als nationaler Held der Arbeit ausgezeichnet wurde. Abgesehen von seinen zackigen Gesten haftete ihm kaum mehr etwas von einem ehemaligen Militärgeneral an.

Doch es kam, was kommen musste. Am 19. Juni 1958, einem sonnigen, klaren Tag, Lao Weis neuntem Geburtstag, wurde sein Onkel, als er gerade in seiner Funktion als Chefingenieur einer Entwicklungsabteilung des Eisenbahnministeriums Brückenarbeiten inspizierte, von einem ehemaligen Konterrevolutionär identifiziert, den man nach seiner Umerziehung durch Arbeit dorthin geschickt hatte. Der bärtige Mann kam auf ihn zugestürzt und rief: »General, endlich habe ich Sie wiedergefunden!« und entbot ihm einen militärischen Gruß.

Das Aufsichtspersonal wollte ihn schon mit Gewalt wegzerren, doch sein ehemaliger Kommandeur stoppte sie, sah ihn sich genau an, bevor er langsam den Arm hob und mit einem Lächeln zurückgrüßte: »Major, die groben Kleider, die Sie mir geliehen haben, haben mir gute Dienste geleistet, nur sind sie jetzt etwas modrig geworden.«

Noch am selben Abend sorgte er dafür, dass seine Familie gut versorgt war und ging, mit einem Bündel Kleider zum Wechseln unter dem Arm, zum Büro der Staatssicherheit, um sich freiwillig zu stellen.

Als er siebzehn Jahre später aus dem Gefängnis entlassen wurde, war er schon grau und ganz allein auf der Welt. Er vermied es, über seine Zeit im Umerziehungslager zu reden, und verdiente sich seinen Lebensunterhalt mit der Zucht und dem Verkauf von Blumen. Fortan versuchte er auf allen erdenklichen Wegen etwas über den Verbleib seines älteren Bruders zu erfahren, wofür er sein ganzes Geld ausgab. Lao Wei hätte ihm niemals verraten, was er wusste. Es war das Einzige, was er noch für den armen alten Mann tun konnte, der so wenigstens in der Hoffnung sterben durfte, dass sein Bruder noch am Leben war.

Der Bus holperte über die Landstraßen, an den monotonen, kahlen Hügeln vorbei. Zur Zeit der großen Stahlproduktion in Dalian 1958 waren Arbeiter des ganzen Landes in die Berge geschickt worden, um die verbliebenen Bäume zur Energiegewinnung zu fällen. Lao Wei konnte den deprimierenden Anblick bald nicht mehr ertragen und stibitzte seinem Vater die jüngste Ausgabe der ›Chengduer Abendzeitung‹ vom Schoß. Beim dritten Teil angekommen, stieß er ausgerechnet auf einen Bericht über seinen jüngeren Onkel. Es war ein Interview, und der Journalist wollte ihn nötigen, etwas über seine Zeit im Gefängnis zu sagen, behauptete, das hätten viele andere vor ihm auch getan und sogar Bücher darüber veröffentlicht. Der alte Mann blieb aber stur und wiederholte nur immerzu: »Im Gefängnis war alles gut, alles war sehr sicher. Andernfalls wäre ich wahrscheinlich in dieser unsäglichen Kulturrevolution umgekommen.«

Lao Wei kam das irgendwie bekannt vor – das hatte er doch schon einmal gehört? Sein Blick fiel auf den neben ihm dösenden Vater. Und er erinnerte sich, dass auch sein Vater in einer ähnlichen Situation einmal ähnlich geantwortet hatte. Und nicht nur sein Vater, auch Pu Yi, Hu Feng, Song Xilian, Huang Wei, Deng Xiaoping und andere Überlebende der Katastrophe hatte er schon einmal so reden gehört, als hätten sie es miteinander abgesprochen. Lao Wei fragte sich, wer ihnen denn bloß die bösen Geister der Gefängnishölle aus dem Gedächtnis vertrieben hatte. Kurze Zeit später stieß er auf einen Essay des kolumbianischen Schriftstellers Gabriel García Márquez, in dem er von einem Erdbeben der Stärke 10 in einer südamerikanischen Stadt berichtet, bei der die aufgewühlten Erdmassen sämtliche Gebäude und zweihunderttausend Menschen unter sich begraben hatten. Der Einzige, der lebend aus der Verheerung herauskam, war ein Häftling, den die starken Mauern des Gefängnisses vor dem Tod bewahrt hatten. Als der Schriftsteller ihn dazu befragte, war die legendäre Antwort: »Im Gefängnis war es gut, das Gefängnis war sehr sicher, sonst wäre ich ja in diesem verheerenden Erdbeben umgekommen.«

Wie klein doch die Welt ist, dachte sich Lao Wei kopfschüttelnd. Damals ahnte er nicht, dass er eines Tages, viele Jahre später, in einem öffentlichen Interview genau den gleichen Satz wiederholen würde. Und sich sicher sein würde, dass darin die einzig mögliche Antwort lag.

Ein Herrscher will nichts anderes als die, die frei und unabhängig leben, unterdrücken, sie wehrlos machen und ihnen, wenn sie dann alle Hoffnung aufgegeben haben, eines Tages großmütig verkünden, nun dürften sie dank seiner Gnade wieder nach Hause gehen, das Wasser ihrer Heimat trinken, das Essen ihrer eigenen Familie essen und mit ihrer eigenen Frau schlafen. Und wenn sie mit ihrer Frau im Bett liegen, danken sie dem Himmel für seinen Weitblick. Wir glauben bereitwillig an das Recht des Stärkeren und des Fortschritts. So wie der Jäger, wenn er seine Beute nach Hause trägt. Seiner Logik entspricht es, ein Versorgungsproblem durch gnädige Gewehrschüsse zu lösen.

Die Sprache birgt noch absurdere Fallen als das wahre Leben. Oberflächlich betrachtet, scheint jeder Mensch eine eigene Sprache zu haben, doch am Ende tappen wir alle in dieselben Sprachfallen. Die Stärke der Tradition liegt darin, dass sie die Menschen dazu bringt, sich darin ein eigenes Gefängnis zu schaffen. So wie Lao Weis Onkel. Nachdem er über dreißig Jahre lang in völliger Einsamkeit gelebt hatte, machte er sich in der ihm noch verbleibenden Zeit auf die Suche nach dem jüngeren Onkel, ohne zu wissen, ob er noch lebte.

Lao Weis Eltern, die eine unüberwindbare emotionale Kluft trennte, hatten ihm die Schizophrenie quasi schon in die Wiege gelegt. Sein ganzes Leben verbrachte er in den dunklen Wolken einer gespaltenen Persönlichkeit.

Frostige Liebe

Auf der Reise zu seinen Wurzeln sann Lao Wei immer wieder über das Schicksal seiner Vorfahren nach, es schien darin einen roten Faden zu geben, den er zu fassen bekommen wollte. Immer wieder kreisten seine Gedanken um Vater und Mutter, er konnte nicht anders; ihr Blut floss in seinen Adern.

Er liebte seine Mutter und bemitleidete seinen Vater, auch wenn es ihm schwerfiel zu entscheiden, wer von beiden sich dem andern gegenüber falsch verhalten hatte. Seine Mutter war von jeher eine unverbesserliche Romantikerin gewesen. Als sie ihre erste große Liebe enttäuscht sah, zog sie sich für immer in eine ferne Traumwelt zurück. Sie war Ärztin, und kurz nach ihrem Abschluss an der Sichuan-Huaxi-Universität für Medizin verliebte sie sich als junges Mädchen geradezu krankhaft in einen Pianisten, lief ihm nach und besuchte alle seine Konzerte. Als der Pianist einmal während einer Spielpause nebenbei die Bemerkung fallenließ, dass ihm Mädchen mit schwarzen Strohhüten gefielen, ging seine Mutter danach das ganze Jahr über nur noch mit einem großen, schwarzen Strohhut aus dem Haus. Ihre Patienten im Krankenhaus waren irritiert und fragten sich, ob das wirklich die Ärztin oder nicht auch eine Patientin sei wie sie. Bis ins hohe Alter behielt sie diese Marotte bei, lebte unter ihrem schwarzen Strohhut in einer Art geistiger Abgeschiedenheit und verweigerte sich der Realität.

Ob es die übergroße Liebe seiner Mutter oder ihre somnambule Art war, die den Musiker abschreckte, wer wusste das schon – Tatsache war, dass er praktisch über Nacht auf Nimmerwiedersehen verschwand, wie blauer Dunst im Sonnenuntergang. Als diese Sonne untergegangen war, trat Lao Weis Vater ins Leben seiner Mutter. Es war in den späten vierziger Jahren. Der Vater, dem gerade im Chengduer Krankenhaus Nr. 3 ein Magengeschwür herausoperiert worden war, döste nachts, von dumpfem Schmerz geplagt, vor sich hin, als ihn das Geräusch von Schritten aufhorchen ließ. Er schlich sich aus dem Krankenzimmer und verfolgte die vor sich hin murmelnde Gestalt, die geradewegs in die Leichenhalle hineinging. Am Eingang zur Leichenhalle lag ein schwarzer Strohhut. Er bückte sich danach, und als er den Kopf hob, sah er, wie die Besitzerin des Strohhuts sich gerade vor einer Leiche verbeugte. Atheist, der er war, rannte er, ohne zu zögern, zu ihr hin und stellte sich ihr in den Weg.