9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

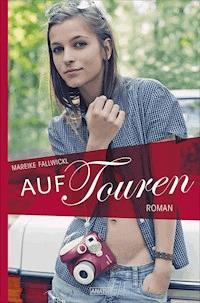

Mareike Fallwickls Roman über die Last, die auf den Frauen abgeladen wird, und das Aufbegehren: radikal, wachrüttelnd, empowernd. Helene, Mutter von drei Kindern, steht beim Abendessen auf, geht zum Balkon und stürzt sich ohne ein Wort in den Tod. Die Familie ist im Schockzustand. Plötzlich fehlt ihnen alles, was sie bisher zusammengehalten hat: Liebe, Fürsorge, Sicherheit. Helenes beste Freundin Sarah, die Helene ihrer Familie wegen zugleich beneidet und bemitleidet hat, wird in den Strudel der Trauer und des Chaos gezogen. Lola, die älteste Tochter von Helene, sucht nach einer Möglichkeit, mit ihren Emotionen fertigzuwerden, und konzentriert sich auf das Gefühl, das am stärksten ist: Wut. Drei Frauen: Die eine entzieht sich dem, was das Leben einer Mutter zumutet. Die anderen beiden, die Tochter und die beste Freundin, müssen Wege finden, diese Lücke zu schließen. Ihre Schicksale verweben sich in diesem bewegenden und kämpferischen Roman darüber, was es heißt, in unserer Gesellschaft Frau zu sein.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 478

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Mareike Fallwickl

Die Wut, die bleibt

Roman

Über dieses Buch

«EIN ECHTER GLÜCKSFALL. SO POINTIERT HAT MAN SELTEN VON FRAUEN GELESEN, DIE DIE SCHNAUZE VOLL HABEN.» Tagesspiegel

Drei Frauen: Die eine entzieht sich dem, was das Leben einer Mutter zumutet. Die anderen beiden, die Tochter und die beste Freundin, müssen Wege finden, diese Lücke zu schließen. Ihre Schicksale verweben sich in diesem bewegenden und kämpferischen Roman darüber, was es heißt, in unserer Gesellschaft Frau zu sein.

«Ein harter, wütender und großartiger Roman.» taz

«Mareike Fallwickl hat einen sehr aktuellen und radikalen Roman über die Gefühlslage der Frauen geschrieben.» Brigitte

«Um zu schreiben wie Mareike Fallwickl, braucht es Mut: Sie sieht genau da hin, wo es wehtut, deckt die Unterdrückung des weiblichen Geschlechts in poetischer, klarer Sprache auf, ohne dabei anzuklagen.» Der Standard

«Ein großes Lesevergnügen.» Berliner Zeitung

«Fantastisches Buch über die Wut.» Süddeutsche Zeitung

Vita

Mareike Fallwickl, 1983 in Hallein bei Salzburg geboren, lebt mit ihrer Familie im Salzburger Land. 2018 erschien ihr literarisches Debüt «Dunkelgrün fast schwarz», das für den Österreichischen Buchpreis sowie für das Lieblingsbuch der Unabhängigen nominiert wurde. 2019 folgte der Roman «Das Licht ist hier viel heller». Sie setzt sich auf diversen Bühnen sowie Social-Media-Kanälen für Literaturvermittlung ein, mit Fokus auf weiblichen Erzählstimmen. Die Bühnenfassung von «Die Wut, die bleibt» hatte im Sommer 2023 Premiere bei den Salzburger Festspielen und wurde anschließend im Schauspiel Hannover aufgeführt.

Impressum

Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, April 2022

Copyright © 2022 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg

Zitat Motto S. 7 aus: «Nowhere Generation», Rise Against, Text: Joseph Daniel Principe, Brandon M. Barnes, Zachariah Joaquin Blair, Timothy J. McIlrath

Zitat Motto S. 7 aus: «Verbrennt eure Angst!», Colectivo LASTESIS, übersetzt von Svenja Becker

Zitat S. 319 aus: «The Uses of Anger: Women Responding to Racism», Rede von Audre Lorde während der National Women’s Studies Association Conference, Connecticut 1981

Covergestaltung Cordula Schmidt Design, Hamburg, nach einem Entwurf von Nurten Zeren

Coverabbildung Nurten Zeren

ISBN 978-3-644-01330-8

Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation

Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

www.rowohlt.de

Für meine Tochter

We are the nowhere generation

We are the kids that no one wants

We are a credible threat to the rules you set

A cause to be alarmed

We are not the names that we’ve been given

We speak a language you don’t know

And one day

All the walls will come down

(Rise Against)

Sie rauben uns alles, außer der Wut.

(Colectivo LASTESIS)

Haben wir kein Salz, sagt Johannes beim Abendessen, sagt es genau so: Haben wir kein Salz, und nicht einmal in Helenes Richtung. Sie hört das Du in seiner Formulierung, hört: Hast du es vergessen, hört: Du hast doch gekocht, hört: Stehst du noch mal auf, und alle diese Dus schlagen ihr die Kraft aus dem Körper. Matt und müde sitzt sie da, in ihren Ohren das schwere Dröhnen. Wie es anschwillt. Wie es körperfüllend wird, sodass da kein Platz mehr ist, nicht einmal für den nächsten Atemzug. Sie sieht, dass Lola im Salat stochert, so missmutig mit dem neuen Teenagergesicht, sieht, dass Maxi ein Kartoffelstück mit den Fingern in den Mund schiebt, statt die Gabel zu benutzen, sieht, dass Lucius beinahe sein Wasserglas umwirft, beide sind blond wie Johannes, präsent, fordernd, so bedürftig. Und laut. Alle sind laut, das ganze Abendessen ein Lärm, nein, der gesamte Tag, voll mit ihrem Rufen, ihrem Wollen, ihrem Streiten und Bitten und Brüllen, es legt sich in Helene ab in diesen langen Stunden, die sie heimlich herunterzählt. Bis zu dem Moment, in dem die Kinder im Bett liegen und ihr in der Küche die Tränen kommen vor Erschöpfung. Aber dann: das Füßetappen in der Nacht, die kleinen Bäuche, die sich unter ihre Decke schieben, das Schnarchen und Schnaufen und Grummeln direkt an ihr dran, die klebrige Wärme. Sie ist nie allein, nicht einmal für Sekunden. Es ist nie still, nicht einmal zum Luftholen. Helene schaut auf ihren Teller, die Butter ist auf den Kartoffeln geschmolzen, sie kann sich nicht vorstellen, den Mund zu öffnen, etwas hineinzuschieben, wie soll da noch mehr hineinpassen, immer mehr und mehr und mehr und außerdem: das Salz. Sie erhebt sich, und niemand achtet darauf, weil sie denken: Sie hat es vergessen, sie hat doch gekocht, weil sie denken: Sie ist die Mutter. Sie ist mit drei Schritten vom Abendbrottisch bei der Balkontür, öffnet sie, schaut nicht zurück, macht noch zwei weitere Schritte. Und dann diesen einen.

aliveness

Lola zieht die Unterlippe nach vorne, hält sie mit Daumen und Zeigefingern wie eine Bauchspeckfalte, stülpt sie um. In der glänzenden Schleimhaut verbergen sich die blauen Adern wie dünne Würmer. Wenn es reißt, blutet das Lippenbändchen wie Sau. Das Zahnfleisch ist hellrosa und fest, gut verankert sind die Zähne. Lola könnte sie trotzdem herausbrechen. Mit einem Faustschlag, einer Zange, einer Eisenstange.

So schwer wäre das nicht.

Sie steht vor dem Spiegel, so nah, dass ihr Gesicht fast sich selbst berührt. Tippt mit dem Zeigefingernagel gegen die Zähne in der unteren Reihe, freut sich über das grausige Geräusch. Wie einen Hall im Kiefer spürt sie das Klopfen, dabei sind die Zähne quasi tote Teile. Und der Zahnschmelz das härteste Material im Körper. Aber: Es gibt was, das hält auch der Zahnschmelz nicht aus. Zu viel Säure. Bakterien. Einen Aufprall aus zwölf Metern Höhe.

Lola lässt die Lippe los, geht einen Schritt zurück, wie um Anlauf zu holen. Mit Wucht haut sie die Stirn gegen das Glas. Der Schmerz schießt über ihren Schädel in den Nacken. Krabbelt die Wirbelsäule hinunter. Im Mund schmeckt sie Kupfer. Ein Schneidezahn hat die Lippe mittig aufgerissen, Blut quillt hervor. Sie leckt es nicht weg.

Ein Schmerz, der nicht sichtbar ist, ist ein sinnloser Schmerz.

Das Handy vibriert. Das tut es seit THE END ununterbrochen. Lola entsperrt es nie, öffnet keine App, sammelt seit fünf Tagen die Nachrichten und Fragen und Emojis auf ihrem Display, wie einen Vorrat, wie Dämmwolle. Maschen in einem Sicherheitsnetz. In der Nacht hält sie die Fingerspitze auf die übereinandergefächerten Message-Vorschauen, WhatsApp, Instagram, Snapchat, TikTok, um sie zu lesen, zu zählen. Klappt sie auf und wieder zu. Die Herzen, die sie ihr schicken, sind gebrochen. Eine Zickzacklinie in der Mitte, mehr braucht es nicht, um Trauer darzustellen. Bei jedem dieser Herzen lächelt Lola, und ein schönes Lächeln ist das nicht.

Sie antwortet niemandem.

Klar heucheln alle Mitgefühl und sind in Wahrheit neugierig. Wollen ein Stück haben von der tragischen Geschichte. In der Nacht stellt sie sich vor, wie sie über sie reden.

Hat sie dir zurückgeschrieben?, fragen sie.

Mir auch nicht, sagen sie.

Lola bückt sich nach dem Shirt auf dem Boden, die Bewegung pusht den Schmerz in der Stirn. Vielleicht kriegt sie eine Beule, hoffentlich kriegt sie eine Beule. Eine richtig blaue. Das Shirt ist grau, sie trägt schwarze Baggy Pants, dazu einen Hoodie, fertig. Kapuze auf. Sie schaut erneut in den Spiegel, sie schminkt sich nie. Übermalt nicht die rötlich-pickligen Stellen, besitzt keine Wimperntusche. Die Augenringe sind krass. Die dunklen, schulterlangen Haare hat sie gekämmt, das muss genügen. Es gibt nur wenige Situationen, in denen die Gesellschaft Hässlichkeit erlaubt, und die heutige gehört dazu. Lola ist entschlossen, das auszunutzen.

Der Zorn ist groß wie ein Daumennagel und sitzt unter ihrem linken Rippenbogen. Dort wummert und drückt er, strahlt Hitze aus und wird nicht satt. Sie presst zwei Finger auf die Stelle, erst fest, dann fester. Fühlt sich an, als würde ein Organ in ihr brennen. Die Milz vielleicht. Oder was ist auf dieser Seite hinter den Rippen? Die Bauchspeicheldrüse. Auf jeden Fall nicht das Herz, ihr Herz schlägt unbeirrt weiter. Schlägt und hat keine Zickzacklinie in der Mitte. Was kümmert es ihren Körper, dass der Körper von Mama zertrümmert ist. Sie lässt die Stelle los, es schmerzt noch mehr als vorher. Wie ist das mit den Zähnen, wenn eine aus zwölf Metern Höhe aufs Gesicht fällt? Knacken sie aus dem Zahnfleisch, und wo sind sie dann, im Mund drin oder auf der Straße? Wie ist das mit der Stirn, wenn eine aus zwölf Metern Höhe auf den Kopf knallt? Wird sie eingedellt oder komplett zerrissen?

«O-a!», ruft Lucius vor Lolas Zimmertür, ruft die Vokale einzeln betont, O, dann A, weil er ihren Namen noch nicht aussprechen kann. Er bumpert gegen das Holz mit den kleinen Händen, die ständig klebrig sind und immer warm. Lola wendet sich ab vom Spiegel und vermisst im selben Moment den Blick auf sich selbst. Sie schlüpft in die Bomberjacke, das ausgebeulte Teil mit dem abgeschabten Stoff, sie hat sie jeden Tag an. Das Handy schiebt sie in die Jackentasche, öffnet dann ihrem Bruder. Er stolpert herein mit seiner sabbernassen Fröhlichkeit. Glucksgeräusche macht er, umfasst ihr linkes Bein, legt die Wange an ihr Knie. Sie streicht ihm über den blonden Kopf, in ihm sitzt kein Zorn. Der wird erst wachsen, heimlich und hart wie ein Geflecht an einer Mauer. Und dann muss Lucius schauen, wie er klarkommt mit dem Trauma, das er umgehängt kriegt wie eine scheiß Medaille.

«Auf!», macht er und streckt sich, hat diesen bittenden Blick. Sie hebt ihn hoch, setzt ihn auf ihre Hüfte, die linke. Sein Körper ist jetzt direkt an ihrem Rippenbogen. Er besitzt keine schwarzen Sachen, also hat Johannes ihn in den dunkelblauen Skianzug gesteckt, der ihm an den Armen zu kurz ist. Es ist ein kalter Tag Anfang März, das geht noch. Lola berührt mit der Nase Lucius’ Schläfe und atmet ein, er riecht nach Wärme und Karamell und Zuhause. Dass seine Haut so neu ist, so unversehrt, macht ihr am meisten Angst. Er dreht den Kopf in ihre Kapuze hinein, blubbert erwartungsvoll. Weil sie manchmal Guck-guck mit ihm spielt, wenn sie diesen Pullover anhat, den Stoff so weit über die Augen zieht, dass sie verschwinden, ihn dann zurückschnellen lässt, um Lucius zum Lachen zu bringen. Aber nicht heute. Heute nicht.

Sie drückt seinen Kopf weg und geht mit ihm aus dem Zimmer. Im Vorraum stehen Johannes und Maxi, warten stumm.

«Bereit?», fragt Johannes, er hat ein weißes Hemd und einen Anzug an, sogar eine Krawatte umgebunden, wie ein verhinderter Bankmanager sieht er aus. Aus Lola will ein Lachen brechen, das sie schnell zerbeißt, als sie sein ernstes Gesicht sieht. Er zieht die Augenbrauen hoch, möchte ihr Outfit kommentieren und kommentiert es nicht. Sie hat gewusst, er würde keine Kraft haben dazu. Dass sie blutet, fällt ihm nicht auf, seine Aufmerksamkeit geht nach innen, zu ihm selbst. Und wie er so arschlochmäßig fragt. Als könnte mensch jemals für so was bereit sein. Maxi greift nach Lolas Hand, beide Brüder nah an ihrem Körper, so gehen sie hinaus.

Im Auto schweigen sie. Maxi fragt nicht, wie sonst, nach einem Hörspiel, die Stille bohrt sich in Lola wie eine Stecknadel mit grünem Kopf. Ihr Atem fließt um den heißen Knoten unter den Rippen, kommt nie ganz in ihrer Lunge an.

Das Problem ist, sie hat die letzten Male nicht erkannt. Sie hat sie nicht markiert mit Erinnerungszeichen. Das ist das letzte Mal, dass Mama mir ein Schulbrot macht. Das ist das letzte Mal, dass Mama mir sagt, ich soll eine Mütze aufsetzen, draußen schneit es. Das ist das letzte Mal, dass Mama mir ein Pflaster aufs Knie klebt, obwohl ich es selber könnte, leise Heile, heile Gänschen singt und so tut, als wäre ich nicht längst zu alt für diese Art von Trost. Ohne die Markierung ist das alles von Lola weggeschwommen.

Nein.

Weggesprungen.

Im Klappspiegel in der Sonnenblende schaut sie nach, ob der Blutfleck auf ihrer Lippe noch zu sehen ist.

Der Kommunalfriedhof ist in der Nähe, die Fahrt zu kurz, um sich ein Gefühl zurechtzulegen für das, was folgt. Und so wird das jetzt immer sein. Dass Mama gar nicht weit weg ist.

Lola spürt, wie das Handy in ihrer Tasche vibriert. Zweimal, dreimal, durch den Stoff an ihren Bauch. Natürlich wird das aufhören. Das Schockierende wird verblassen, neuer Gossip wird aufblühen. Aber heute ist sie im Zentrum der Aufmerksamkeit, im Lavaschlund. Heute ist sie die mit der verrückten Mutter, die sich vom Balkon geschmissen hat ohne einen Grund.

Sunny steht vor dem Eingang wie eine, die nicht wartet. Sie kann das, sieht gechillt aus und trotzdem so, als würde sie sofort mitmachen bei irgendeinem Scheiß. Sie ist zu Lola gekommen jeden Tag, hat ihr die Schulsachen gebracht und Haschkekse und Umarmungen aus Gold.

«Mama hat mir geglaubt, als ich gesagt hab, ich mach da Oregano rein, italienisches Rezept», hat sie gesagt, und sie haben gelacht. In Lola hat es gestochen, weil alle ihre Sätze, die mit «Mama hat» anfangen, jetzt nicht mehr witzig sind. Sunny hat keine Fragen gestellt, Sunny wollte kein Stück haben von der tragischen Geschichte. Sondern bei Lola sein, ihr die Tränen abwischen und den Rotz, ihr eine Schulter bieten zum Anlehnen, kantig und schmal, stabil und warm. Sunny ist so eine, die gibt nicht nach. Sunny ist so eine, die fällt nicht um.

«Hast du dich ang’haut», sagt sie, als Lola vor ihr steht, und legt einen Finger auf Lolas Stirn. Sie umarmen sich wie zwei müde alte Menschen.

Die Blicke der Leute fallen auf Sunny, das ist immer so, und heute besonders. Lange rote Haare hat sie, grüne Augen, Sommersprossen, ein Fuchskind, ein Feuerwesen, und dazu die Farben. Sie trägt gelbe Chucks und eine rote Strumpfhose, einen schwarzen Rock und einen grünen Mantel. Auf dem Friedhof ist es trüb und neblig braun, jedes Grab steingrau, geschmückt mit im Winter abgestorbenem Gestrüpp. Hinter sich hört Lola ihren kleinen Bruder heulen, spürt den Blick von Johannes und die Aufforderung darin. Sie kann Lucius besser beruhigen, ja. Aber nur, weil Johannes es nicht versucht. Weil er nicht lernt, ihn zu verstehen, was echt nicht schwer ist. Sie redet auf Lucius ein, damit sie ihn in den Buggy setzen kann, in den er nicht klettern will, hat einen Singsang in der Stimme wie Mama.

«Ich schieb dich, okay», sagt sie, «und schau, Poffel ist auch da.»

Lucius drückt die Nase an den Igel aus Plüsch, steckt den Schnuller in den Mund und lässt sich anschnallen. Maxi steht daneben. Er hat kein Wort gesprochen, seit er Mama durch die Balkontür hat verschwinden sehen. Ist stumm geworden und steif. Lola dreht sich in ihrer gebückten Haltung vom Kinderwagen zu ihm. Er erträgt die Umarmung wie ein Handtuch, das ihm umgelegt wird, und ihr zieht etwas Scharfes durch den Bauch. Die Stelle unter den Rippen antwortet mit Hitze. Denn es war wirklich ein Verschwinden.

Mama hat sich nicht einmal umgedreht.

Sie gehen nebeneinander zur Verabschiedungshalle, Johannes schüttelt keine Hände. Es durften nur wenige kommen, Berührungen sind nicht erlaubt, stattdessen schubsen ihm die Leute Floskeln hin. Meinbeileid, soeinetragödie, wirsindfüreuchda, ihrkönntjederzeitanrufen. Und schießen Blicke hinterher. Herz-Emojis haben sie in den Augen, dahinter die Neugier.

«Glaubst du, die zerreißen sich nachher das Maul», sagt Lola zu Sunny.

«Wieso nachher», gibt Sunny zurück.

Schon jetzt bilden sich Grüppchen, die abseits stehen, Köpfe gesenkt, Augen wachsam, und jede·r hat eine Theorie. Eine geraunte Erklärung, eine hinter dem Mund-Nasen-Schutz geäußerte Vermutung. Wenn sie merken, dass Lola und Sunny sie anstarren, hören sie auf zu reden.

Den Sarg findet Lola nicht so schlimm. Das Bild aber schon. Auf dem Bild ist Mama eingerahmt von ihren dunklen Haaren, lacht wie eine, die gleich was Lustiges sagen wird. Alles an ihr ist Lola vertraut, und alles an ihr ist Lola fremd. Ihrem Blick auszuweichen, ist nicht möglich. Und dann das Weinen. Es kommt in Wellen, von vorne, hinten und der Seite, aufschluchzende Laute, unterdrückte Heuler. Uropa Helmut presst mit wackelnden Schultern sein Gesicht in ein Taschentuch aus weißem Stoff. Sie schaut nicht in seine Richtung.

Lucius ist im Kinderwagen eingeschlafen, Maxi steht sehr aufrecht neben Lola. Als Johannes nach vorn geht, um sich mit einer kurzen Rede von seiner Frau zu verabschieden, schiebt Maxi den Kopf unter Lolas Pullover, mit der Wange an ihrem Bauch. Vorn am Pult stammelt Johannes sich durch einen Berg aus Wörtern, und Lola duckt sich vor seinen suchenden Augen. Sie kann Maxis heißen Atem auf ihrer Haut fühlen.

«Kriegt der da Luft?», fragt Sunny.

Lola zuckt mit den Achseln, streichelt über Maxis schmalen Rücken. Dann gräbt sie die Zähne fest in ihre verletzte Lippe, saugt das Blut heraus wie Wasser aus nassem Moos.

Durch ihren Sprung hat Mama sie beschädigt, jede·n Einzelne·n in dieser kühlen, schmucklosen Halle. Ihr Aufprall hat eine ringförmige Erschütterung ausgelöst, Schockwellen, herumfliegende Splitter, hat alle verwundet, die sie gekannt haben. Und je näher eine·r dran war, desto größer die Verletzungen.

Das ist nämlich der Scheiß.

Dass Lola ganz nah dran war, näher geht es nicht.

Mamas beste Freundin Sarah lässt ein Lied spielen, das sie an ihre gemeinsame Jugend erinnert, und weint dann so, dass sie nicht sprechen kann. Es hat etwas Unwirkliches, ihr zuzusehen. Zwischen den Blumenkränzen und dem hellen Holzsarg schüttelt sich ihr Körper wie unter Elektroschocks. Lola macht kreisförmige Bewegungen auf Maxis Rücken, immer dieselben, im Rhythmus des Nineties-Beats. Was immer Mama und Sarah mit diesem Song verbinden, den ersten Joint vielleicht, die laue Luft einer Gartenparty, zu der sie ohne Eltern durften, einen alten Schwur, ist für niemanden zu sehen. Das Lied tanzt losgelöst im Raum wie eine Wolke aus Gestank.

Dann formen alle einen Zug, folgen der Toten, die vorausgetragen wird. Lola ist froh, von Mamas Bild wegzukommen, leichter atmen kann sie trotzdem nicht. Der Zorn ist jetzt nicht mehr groß wie ein Daumennagel. Sondern wie eine Walnuss. Sie zieht den Pulloverstoff von Maxis Kopf, er blinzelt. Im Herbst kommt er in die Schule, und Lola denkt an die Erstklässler·innen mit ihren Schultüten und an die stolzen Mütter, die sich vor dem Eingang versammeln werden.

Sie berührt das Smartphone in ihrer Tasche, lässt die Hand drauf, bis es wieder vibriert. Sarah schiebt den Buggy mit dem schlafenden Lucius, hat eine Sonnenbrille aufgesetzt und schwankt auf den hohen Schuhen. Die Knöchel ihrer Hände sind weiß, so fest hält sie den Griff des Kinderwagens, und Lola ist neidisch. Sich festhalten zu können, wäre gut, egal, wo.

«Ich würd mich voll auf die Fresse legen», murmelt Sunny mit Blick auf Sarahs schwarze High Heels, und gegen ihren Willen muss Lola lachen. Erschrickt über das Lachen, verschluckt sich daran und hört abrupt damit auf, hustet leise. Sie zieht frisches Blut aus dem Riss in ihrer Lippe und stellt sich vor, dass ihre Zähne jetzt, wenn sie lächeln würde, rot eingefärbt wären. Als hätte sie einer Ratte ins Genick gebissen.

Sie kommen bei dem frischen Loch an, in das Mama hineinsoll, in Gruppe 7, gleich hinter den Kriegstoten. Da steht es auf einem Schild: Gruppe 7. Und rundherum die anderen Gräber.

Auf dem matschigen Boden liegen Eicheln vom letzten Herbst. Über einen Grabstein flitzt ein Eichhörnchen. So ist das, erst ist eine am Leben, dann liegt sie in Gruppe 7. Hat ausgeschlagene Zähne und einen aufgeplatzten Kopf und ein Sterbedatum. 1. März 2021. Sagt nichts Lustiges mehr, klebt keine Pflaster mehr, schmiert keine Schulbrote und singt nicht mit dieser kratzigen, aber irgendwie schönen Stimme. Der Trauermarsch hält an, die Luft um Lola herum wird unerwartet dick.

«So ein Friedhof ist wie ein Ort ohne Zeit», sagt Sunny, doch das ist nicht wahr.

Er markiert vielmehr eine neue Zeit. Eine Zeit ohne Mama.

Lola hebt den Arm, aber nicht für einen letzten Gruß. Sie schiebt Jacke und Pullover hoch, legt den Unterarm an den Mund, presst die Zähne gegen die Haut, beißt zu, erst sehr fest, dann noch fester.

Erzählstruktur

Jede gute Geschichte fängt damit an, dass jemand etwas Unerwartetes tut, das sein Leben entscheidend verändert. Und doch ist das, was Sarah macht, auf den ersten Blick naheliegend. Sie bäckt einen Kuchen. Sie kann nicht länger fernbleiben, sie muss hin, und nicht mit leeren Händen. Es gibt Regeln, einen sozialen Kodex, was Besuche angeht und Gastgeschenke, man kann sie brechen, ja, aber nicht in einer solchen Situation. Wer Trauernde aufsucht, überreicht ihnen Anteilnahme in greifbarer Form. Sie hat darüber nachgedacht, auf dem Weg zu Helenes Wohnung bei einem Supermarkt stehen zu bleiben, Brezen zu kaufen oder einen fertigen Gugelhupf, ein paar Äpfel, Bananen, Orangen, sie in ihrem Fahrradkorb zu transportieren mit der gebotenen Vorsicht, aber was wäre das schon wert. Die paar Euro, die ein solcher Einkauf kostet, würden an den Opfergaben haften wie ein Etikett. Nein, es muss etwas Selbstgemachtes sein, es muss ein gewisses Maß an Bemühen drinstecken, an Zeit und gutem Willen.

Überhaupt hat sie viel nachgedacht, hat Gedanken gedreht wie dicke Schnüre, und mehr als einmal hat sie sich verheddert in dem Dickicht aus Ratlosigkeit, Sehnsucht, antwortlosen Fragen.

Siebenmal hat sie heute bereits das Smartphone in die Hand genommen, um Helene anzurufen oder ihr zu schreiben, siebenmal. Die Gewohnheit ist ein alter Hund, sitzt in ihr wie ein Reflex, lässt ihre Finger schneller sein als ihren Verstand. Nach dem Aufstehen und Duschen die eingetroffenen Nachrichten durchzugehen und Helene etwas zu schicken, die Antwort auf eine Frage, ja, fast, wir sind bei der letzten Folge, einen Vorschlag, telefonieren wir am Nachmittag, ein simples wie geht’s dir heute, war ihr Ritual. So haben sie es jeden Tag gemacht. Sarah hatte sogar schon den Daumen am Display, um Helene nach einem Kuchenrezept zu fragen, und hat laut gelacht, als ihr der Automatismus bewusst geworden ist, der Denkfehler. Aus dem Lachen ist ein Weinen geworden, ein tränenloses allerdings, ein tonloses Schluchzen, bei dem sie sehr lange keine Luft bekommen hat. Helene hätte ein Rezept gewusst. Sie hat unzählige Sachertorten und Blechkuchen, Apfelstrudel und Zimtschnecken gebacken, für Kindergeburtstage, als Nachspeise oder weil Sonntag war. Dabei war Backen früher nicht ihr Ding, Sarah hat die junge Helene niemals teigrührend gesehen: Wenn sie genug Geld hatte, hat sie was Süßes aus der Konditorei spendiert, und zu Lolas Geburtstagen hat sie einfach eine Kerze in einen Krapfen gesteckt. Aber dann hat sie es sich angeeignet, das Backen, mit dem stummen Unwillen, der typisch für sie war, hat gelernt, wie man Nutellaschnecken macht und Nusskipferl. Eine Mutter bäckt Kuchen. Also muss sie backen können.

Jedes Mal, wenn Sarah ihr Handy nimmt, um Helene etwas zu erzählen, ist der Schmerz aufs Neue frisch und sauber.

Ihre Freundschaft reicht so weit zurück, wie eine Freundschaft nur zurückreichen kann. Sie haben sich im Kindergarten kennengelernt, sind gemeinsam durch die Schulzeit und das Studium gegangen und auch in jenen Zeiten in Kontakt geblieben, in denen sie in verschiedenen Städten lebten. Fast vierzig Jahre, und jedes Jahr ein weiterer Tropfen Kleber, der sie verbunden hat, deshalb hat Sarah gedacht, diese Freundschaft wäre unlösbar.

Leon kommt in die Küche, Sarah lässt die Rührbewegung betont locker aus dem Handgelenk fließen. Er wird nicht merken, dass das eine Salatschüssel ist, in der sie noch nie Teig gemixt hat, aber ihre häuslichen Qualitäten soll er sehen. Wäre das einer ihrer Romane, würde er ihren Hals küssen und ihr in die Augen sehen, den Finger in die Schüssel tauchen und ablecken. Er würde eine liebevolle Bemerkung machen, sie verschmitzt anlächeln… und am Ende würde sich herausstellen, dass er die ganze Zeit einen perfiden Plan verfolgt hätte.

Leon geht zum Kühlschrank und nimmt eine seiner Energydrink-Dosen heraus. Sarah verharrt abwartend, weil sie nicht weitermachen kann, ohne einen Blick auf das Rezept auf ihrem Tablet zu werfen, aber nicht will, dass Leon das mitbekommt.

«Was wird das?», fragt er mit diesem Murmeln, das seinen Äußerungen etwas Schlurfendes gibt. Er spricht oft leise, am Anfang hat sie das interessant gefunden.

«Ich fahre zu Helenes Kindern», antwortet sie.

«Ist der glutenfrei?» Er lächelt.

«Nein, aber du kannst trotzdem mitkommen.»

«Ach, da will ich nicht stören», meint er und hat diesen Ich-würde-ja-gern-aber-ich-muss-arbeiten-Blick. Im Endeffekt ist niemand so undurchschaubar und geheimnisvoll, wie er glaubt. Nach über einem Jahr Zusammenleben kann Sarah sehr gut Leons Gesicht lesen.

Und wie praktisch, nicht wahr, dass die Menschen ein System geschaffen haben, in dem Arbeitenmüssen über allem steht. Männer können zum Beispiel nicht zu einer Beerdigung mitgehen, weil sie arbeiten müssen. Männer können im Haushalt nicht so viel übernehmen, weil sie arbeiten müssen. Und Männer können ihrer Frau, die mit drei Kindern im Lockdown sitzt, nicht helfen, weil sie arbeiten müssen.

Sarah rührt weiter im Teig und senkt den Kopf. Wer weiß, was Leon sonst in ihrem Gesicht lesen kann. Er öffnet die Dose mit einem Knacken, trinkt einen Schluck und drückt seine Lippen auf ihre Wange. Es liegt ein Zögern in der Küche, das furchtbar laut ist. Sie erwartet, dass er geht, stattdessen berührt er sie sanft an der Schulter.

«Ist mit ihnen alles okay?», fragt er und meint vielleicht gar nicht nur die Kinder.

Ganz nah steht er bei ihr, riecht so gut und normal, riecht wie immer, und Sarah nimmt es ihm übel. Dass er ein Statist sein darf, der sich in Betroffenheit übt, während er weiterhin täglich duscht und Sport macht und nicht dieses Loch in sich drin hat, das gurgelnde Traurigkeit ausspuckt und Schuldgefühle. Aus seiner Berührung wird eine halbe Umarmung, die schief bleibt, weil Sarah die Teigschüssel nicht loslässt.

«Nein», sagt sie, dann nichts mehr.

Was bezweckt er mit so einer Frage, was will er hören? Denkt er, sie hat passende Worte für das Wundgescheuerte, soll sie es in verständliche Sätze packen für ihn, es schön portionieren in erträgliche Einheiten? Sie atmet gegen seine Brust und wartet, dass er sich abwendet, aber als er es tut, ist sie enttäuscht. Leon streicht noch einmal über ihren Oberarm, vielleicht lächelt er, sie sieht nicht hin. Dann geht er aus der Küche. An Sarahs Wange klebt der süße Geruch des glukosehaltigen Getränks, und sie bäckt gar nicht für Helenes Kinder. Sondern für Helene. Als Hommage an diesen niemals zur Sprache gebrachten Unwillen, mit dem man sich in die Küche stellt, um etwas zu produzieren, das andere essen werden.

Als der Kuchen im Ofen ist, stellt sie den Timer ein und räumt die Utensilien in die Spülmaschine. Im Bad tupft sie Concealer unter die Augen, trägt noch mal Mascara auf.

Die Backofenuhr piepst, Sarah holt den Kuchen aus dem Rohr. Zum Auskühlen stellt sie ihn auf die Terrasse. Molly nutzt die Gelegenheit, um hinauszuhuschen in den Garten. Sarah sieht ihr nach und dann hinüber zur Bürotür, Leon hat sie geschlossen. Sie sind gemeinsam in den ersten Shutdown gegangen im Frühjahr 2020, sie kannten sich knapp zwei Wochen, von einem Tinder-Date, und sich zusammen einzuigeln, war sein Vorschlag.

«Wir könnten es uns schön machen», hat er gesagt und die Fingerspitzen an die Stelle unter ihrem Ohr gelegt, ein leichtes, erregendes Kitzeln. Sie hat so getan, als müsse sie darüber nachdenken. Dann hat sie eingewilligt mit fingiertem Zögern, wie eine, die man erobern muss. Dabei war die Sache klar, warum sollte sie Nein sagen zu einem Kerl, der zehn Jahre jünger ist, verdammt gut aussieht und sofort nach dem Sex ein zweites Mal kann?

Niemand, am allerwenigsten Sarah, hat geglaubt, dass das andauern würde, weder die Pandemie noch die Beziehung. Im Sommer aber, als die Lockerungen kamen, hatten sie sich aneinander gewöhnt, einen Rhythmus gefunden oder vielleicht einfach den Zeitpunkt verpasst, dieses überlange Sexdate zu beenden.

«Wenn man es durchhält, wochenlang zusammen eingesperrt zu sein, hält man alles durch», sagt Sarah seither gern. Das ist einer dieser Sätze geworden, die sich verselbstständigt haben, obwohl er möglicherweise nicht einmal wahr ist.

Helene hat ihr zu Beginn des ersten Lockdowns viel Vergnügen gewünscht mit diesem heiseren Lachen, das auf erheiternde Art sexy war und in dem all das mitschwang, was sie Seite an Seite erlebt hatten, sämtliche ersten Male, die es gibt in einem Leben. Sie hat Leon nicht gekannt, zuerst konnten sie einander ja nicht treffen, und im Sommer war Helene auch ohne Shutdown besetzt und eingeteilt und verpflichtet, zwei Schulkinder, neun Wochen Ferien und ein zehn Monate altes Baby. Sarah wollte Leon nicht mitnehmen ins Freibad zu Helene und den Kindern, wollte ihn nicht mit Helenes Augen sehen, den ichbezogenen Freigeist mit dem durchtrainierten Oberkörper und den gelgestylten Haaren, und Helene nicht mit seinen Augen, die müde Mutter mit den Gemüsesticks in Tupperdosen und den in die Breite gegangenen Hüften. Er hätte den naheliegenden Vergleich gezogen, ganz bestimmt, hätte gedacht: So ist sie dann, die Frau, wenn sie Mutter wird. Und Sarah hätte nicht besser dastehen wollen, aber schlechter auch nicht, hätte überhaupt nicht neben Helene stehen wollen wie eine Auswahlmöglichkeit im Schaufenster, entscheide dich, junger Mann, nimmst du die unkomplizierte Kinderlose, deren biologische Uhr krachend laut tickt, oder die überlastete Mutter, die bei jedem Satz von ihren Kindern unterbrochen wird und dankbar wäre für deine Aufmerksamkeit? Was auch immer Leon hinterher über Helene gesagt hätte, es wäre falsch gewesen, und was auch immer Helene hinterher über Leon gesagt hätte, es hätte gestimmt.

Im zweiten Lockdown im Winter 2020 hat Helene keine anzüglichen Witze mehr gemacht. Sie hat auch nicht mehr gefragt, wie es weitergehen soll, was Sarah plant, sie hat den Mund gehalten. Denn in einer so engen Freundschaft ist es unmöglich, etwas zu sagen und etwas anderes zu meinen, weil man jeden Tonfall kennt und die Mimik entziffern kann wie einen mit Geheimtinte verfassten Brief.

Jetzt klingt Helenes Schweigen anders. Als sei nicht sie es gewesen, die keine Fragen mehr gestellt hat, sondern Sarah.

Es ist früher Nachmittag, Sarah verstaut den Kuchen in ihrem Fahrradkorb und schlüpft in den Mantel. Sie hinterlässt eine Nachricht für Leon auf der Küchenarbeitsplatte. Als sie erneut alle zu Hause bleiben mussten, hat er sein WG-Zimmer gekündigt. Wozu sollte er Miete bezahlen, wenn er ohnehin immer bei Sarah war? Und während sie sich zu Beginn ein unverbindliches Gspusi vorgestellt hatte mit einem attraktiven jungen Hüpfer, um den sie sich beneiden lassen konnte, hatte sie plötzlich einen festen Freund, der noch nicht einmal geboren war, als die deutsche Mauer fiel.

Auf dem Weg nach Salzburg Süd hält sie ihr Gesicht in die Sonne. Die Luft hat sich verändert, macht den Winter zur Erinnerung, auch wenn es noch kühl ist. Schon hat man das Gefühl, dass er gar nicht so lang gedauert hat, dass alles nicht so schlimm war. Da recken sich die ersten Schneeglöckchen, da kommt Bewegung in die Natur, auf dem Radweg bloß der Streusplitt, kein Eis mehr. Jeder einzelne Krokus, der neben den schmutzigen Schneeresten wächst, ist ein eigenes Sinnbild der Hoffnung. Und deshalb ist es besonders hart, jemanden im Frühling zu begraben.

Du hättest doch warten können, würde Sarah gern zu Helene sagen, ein bisschen nur. Wir dürfen ja bald wieder raus. Es wird einen Impfstoff geben. Die Sonne kommt zurück. Die Kinder wären irgendwann groß geworden. Du hättest nichts tun müssen außer warten, wie schwer wäre das gewesen?

An der roten Ampel wischt sie sich die Tränen ab, ihre Handschuhe saugen sie auf. Beim Bio-Supermarkt, wo früher das Schuhgeschäft war, biegt sie ein, und hier, versteckt hinter den Hauptstraßenfassaden, stehen die Wohnblöcke. Sie sehen alle gleich aus bis auf die Farben, mit denen sie angestrichen sind, eine hässlicher als die andere. Früher hat Helene zentraler gewohnt, zusammen mit zwei Studienkolleginnen und Sarah. In ihrer Erinnerung ist diese Wohnung ein wilder Haufen aus selbst getöpferten Tassen, Spitzenhöschen, Joints und sozialwissenschaftlichen Fachbüchern, sie haben ständig Joni Mitchell gehört, über dem Esstisch hing das berühmte Bild von Susan Sontag in der schwarzen Lederjacke. Auf Lola haben sie abwechselnd aufgepasst. Dann hat Helene Johannes kennengelernt, die Jungs kamen zur Welt, und es gibt in dieser Stadt nicht viele Wohnungen für Familien, die man sich leisten kann.

Sarah stellt das Rad ab, nimmt vorsichtig den Kuchen, den sie in Alufolie gewickelt hat. In der Siedlung ist es ruhig, gleich muss sie am Balkon vorbei. Sie macht einen Bogen, einen Umweg, über den Asphalt vor dem Haus kann sie nicht gehen. Hinschauen will sie auch nicht, aber ihr Kopf schnellt von selbst zur Seite. Da muss sie gelegen haben. Helene mit dem gelben Tupfen in ihrer linken Iris, Helene mit den rauen Fingern, den knubbeligen Zehen. Helene, die beim Autofahren immer Kaugummi gekaut hat, die mit dreizehn «Sie altes Schwein» zum Physiklehrer gesagt und sich als Einzige über ihn beschwert hat, Helene, die Filmemacherin werden wollte, unbedingt. Das Gefühl in Sarahs Brust ist so kalt, dass sie den Kuchen zum Schutz an sich drückt, die Folie knistert.

Mit schwerem Herzschlag steht sie vor der Haustür, in ihrer Tasche liegt der Schlüssel. Sie besitzt ihn aus Gründen der Sicherheit, sollte Helene sich einmal aussperren, und hat angefangen, ihn zu benutzen, als Maxi ein Baby war. Denn damals war es für Helene umständlich, aufzuhüpfen und mit dem brüllenden, der Brustwarze beraubten Baby zur Tür zu kommen. Und später, als Maxi laufen gelernt hatte, war jedes Mal, wenn Helene die Tür öffnete, irgendein Scheppern im Hintergrund zu hören gewesen, dann ein Heulen. So hat es sich eingespielt, dass Sarah sich selbst in die Wohnung gelassen hat, Helene wusste ja, wann sie kommen würde, und jetzt legt Sarah den Finger auf den Klingelknopf. Im Aufzug riecht es nach Waschmittel und saurem Gemüse, sie hält die Nase an ihre Schulter gepresst. Helene hatte einen wunderschönen Busen, auch nach drei Schwangerschaften. Sarah hat sie darum beneidet, weil ihre eigene Oberweite zu groß ist, zu weiblich, zu blickmagnetisch, ständig im Weg. Weil sie findet, dass man mit Körbchengröße D automatisch dick aussieht, egal, wie man sich kleidet.

Die Aufzugtür öffnet sich, alle drei Kinder schauen sie an. Sarah hält den Kuchen vor sich wie die Trostspende, die er ist. Johannes lehnt im Türrahmen, in seinem Blick flammt Erleichterung auf.

«Ich habe gebacken», sagt Sarah und registriert in Sekundenschnelle die Details. Den blauen Fleck auf Lolas Stirn und ihre kaputt gebissene Lippe, dass Maxi seinen Pullover verkehrt herum anhat und Lucius sich die Augen reibt, bestimmt hat er mittags nicht geschlafen. Wie sie da stehen zu viert, macht für Sarah umso deutlicher, dass sie nicht vollständig sind. Dass eine Abwesenheit zwischen ihnen ist.

«Das wollte ich euch nur rasch vorbeibringen», erklärt sie und überreicht Johannes das Folienpaket mit einer plötzlichen Hast, will es loswerden.

«Schokolade», sagt sie noch, es klingt erstickt.

«Lade!», ruft Lucius begeistert.

«Danke», sagt Lola und lächelt nicht.

«Kommst du herein», fragt Johannes und macht einen Schritt zur Seite, «und isst ein Stück mit uns?»

Er ist unrasiert und hat einen Saucenfleck auf dem Shirt, Eltern kleiner Kinder haben immer Saucenflecken auf ihren Shirts, wie ein Erkennungszeichen sind die. Alle vier sehen Sarah erwartungsvoll an, als erhofften sie sich etwas von ihr. Sarah weicht mit trockenem Hals zurück, der Lift geht sofort auf, als sie den Knopf berührt.

«Ich muss noch», sagt sie.

Der Hausflur ist grau und beige, das Treppengeländer abgegriffen, und es wird stockdunkel, wenn das Licht ausgeht. Bewegungsmelder gibt es keine, oft ist Sarah gestolpert über die Schuhe irgendwelcher Nachbarn, deren Stimmen man durch die dünnen Wände viel zu deutlich hört.

Die Aufzugtür schließt sich mit einem Rucken. Auf dem Weg nach unten presst Sarah die Hände so fest auf die Augen, dass sie weiße Punkte in der schmerzenden Finsternis sieht. Sie trägt immer noch die Handschuhe und denkt an die Kindergesichter, Lolas auf Augenhöhe, die von Maxi und Lucius weiter unten, alle bleich, wachsartig.

Nie geht es um das, was da ist, stets geht es um das, was fehlt. Und das Schlimme ist, dieses neue Fehlen, das bleibt jetzt. Sie lässt ihre Gedanken nach Hause wandern, zu Leon und seiner geschlossenen Bürotür, der umherstreifenden Katze. Mit dem rechten Ellbogen will sie die Eingangstür aufdrücken, bleibt stehen.

Kurz vor dem Abendessen hat sie mit Helene telefoniert.

«Ich muss aufhören», hat Helene gesagt, «die Kartoffeln sind durch.»

Siebenunddreißig Jahre Freundschaft, und das ist der letzte Satz, an den Sarah sich erinnern kann. Die Kartoffeln sind durch.

Sie dreht sich um, betritt erneut den Lift. Den Geruch nimmt sie nicht mehr wahr. Sie zieht die Handschuhe aus, schiebt sie in die Manteltasche. Sie hat nie darüber nachgedacht, dass das Haus hoch genug ist, um tot zu sein, wenn man runterspringt. Dass der Balkon keine richtige Brüstung hat, nur so eine dünne Platte, hüfthoch.

«Tante Sa-a!», ruft Lucius, wundert sich nicht, dass sie weg war und wieder da ist. Sein Mund ist schon voller Brösel, die Finger auch.

«Ein Stück Kuchen geht immer», sagt Sarah zu Johannes, «ich muss ja wissen, ob er schmeckt.»

Jede gute Geschichte fängt damit an, dass jemand etwas Unerwartetes tut, das sein Leben entscheidend verändert. In der Hand, verborgen in der Manteltasche, hält Sarah ihn fest umklammert, den Schlüssel, den sie nicht benutzt hat.

timing

In der Schule riecht es noch nach Winter. Nach feuchter Wolle, alten Turnschuhen und der Müdigkeit, die sich festgesetzt hat über die Jahre. Lola schiebt das Skateboard in den Spind, schließt ihn ab. Durch die Garderobe folgt ihr das Raunen.

Das ist sie, du weißt schon.

Ein kollektives Flüstern schwappt ihr hinterher, Blicke kriechen über Lolas Rücken. Aber wenn sie sich umdreht, verpufft das Wispern, schauen alle woanders hin.

Ihr Rucksack ist schwer, hat beim Boarden an ihr gezogen und ihr Gleichgewicht verschoben. Sie hat den gesamten Lernstoff nachgeholt, alle Hausaufgaben mitgebracht. Sie hat sowieso eine Beschäftigung gebraucht, einen Grund, die Tür zu ihrem Zimmer schließen zu können, und sie ist gierig nach Wissen.

Auch jetzt, da sie nicht mehr auf dem Skateboard steht, fühlt ihr Körper sich schief an, als hätte sich der Fliesenboden der Schule minimal gesenkt während ihrer Abwesenheit, auf einer Seite bloß. Da ist eine winzige Irritation in ihrer Wahrnehmung, der schwindlige Eindruck, nicht darauf vertrauen zu können, dass ihr nächster Schritt sie hält. Vielleicht lag es nicht an der Kombination von schwerem Rucksack und Rollen unter den Füßen. Vielleicht sitzt das Ungleichgewicht in ihr drin.

Lola schaut sich um, sie ist früh dran, weil Lucius wie immer um halb sechs in ihr Gesicht gepatscht hat mit seiner ungestümen Zuneigung. Sie hat Maxi zum Kindergarten begleitet und sich zum ersten Mal wieder auf den Weg zur Schule gemacht. Sunny ist noch nicht da, Lola zieht die schwere Tür zur Bücherei auf. Die Bibliothekarin fährt herum, den Mund schon offen, um klarzumachen, dass noch für zehn Minuten geschlossen ist, dann sieht sie, dass da Lola steht, sagt nichts. Sie kommt um den Tisch herum und setzt sich hinter ihr Pult, schiebt die Brille zurecht. Ohne ein Wort stellt Lola den Rucksack ab, holt die Bücher heraus, die sie ausgeliehen hat. Sie lässt sich von Hashtags zu ihrer Lektüre ziehen. Wenn das Netz voll ist mit einem Begriff, der trendet, einem Schlagwort, das wichtig ist, liest sie sich ein. Erstellt eine Liste. Geht mit der Liste in die Schulbücherei und verlangt von Frau Berg, dass sie die Bücher bestellt. Und Frau Berg tut das, damit sie behaupten kann, die Bibliothek sei modern, auf dem neuesten Stand und in der Lage, mit dem Internet mitzuhalten.

«Danke», sagt Lola, die Bibliothekarin nimmt die Bücher schweigend entgegen.

Dann neigt sie den Oberkörper zu den Stapeln an ihrer rechten Seite und zieht zwei Titel heraus. Sie hält die Bücher fest, als Lola danach greift, sodass sie zwischen ihnen in der Luft bleiben, gehalten von vier Händen.

«Das mit deiner Mutter tut mir leid», sagt Frau Berg, wie eine Sätze sagt, die sie sich vorher zurechtgelegt hat und genau deshalb nachher drüber stolpert.

Lola antwortet nicht, zieht an den Büchern. Die Bibliothekarin lässt los.

«Du bist immer up to date», betont sie mit einer frischen Freundlichkeit, während Lola sich die Cover anschaut. Auf Dr. Bitch Ray hat sie sich gefreut. Sie folgt der Rapperin auf Twitter und versteht oft nicht, was das Problem ist. Und Melodie Michelberger wird ihr die Augen hoffentlich noch weiter öffnen, in Bezug auf die Schönheitsindustrie und den Filter, den die Gesellschaft über Frauenkörper legt.

«Woke», antwortet sie.

«Bitte?»

«Das heißt nicht up to date», sagt Lola, «das heißt woke.»

«Von wake?», fragt Frau Berg. «Wach?»

«Ja», entgegnet Lola und schiebt die Bücher zu ihren Schulheften, «aber nicht nur. Es bedeutet, dass wir nicht schlafen, nicht alles hinnehmen, was ungerecht ist. Es bedeutet, dass wir wach sind und wachsam.»

«Früher wollten die Schüler immer, dass ich die neuen Knickerbocker-Bände kaufe», sagt die Bibliothekarin und legt die Hände vor sich auf den Tisch, «vom Brezina. Weil die so spannend waren.»

«Schüler·innen», antwortet Lola.

Frau Berg blinzelt.

«Das ist ein Glottisschlag», sagt Lola und schultert ihren Rucksack, «gar nicht so schwierig. Wenn Sie Osterei sagen können und umarmen, dann können Sie auch Schüler·innen sagen.»

Frau Berg schaut so irritiert, dass es Lola peinlich wäre, könnte sie so was wie Peinlichkeit noch spüren.

In der Klasse wartet Sunny an ihrem gemeinsamen Platz in der hintersten Reihe. Sie legt kurz den Kopf an Lolas Schulter, als die sich neben ihr auf den Stuhl fallen lässt. Sunny riecht nach Kokos und trägt einen violetten Pullover mit silbernen Sternen.

«Kapuze runter», befiehlt Herr Specht, der Englischlehrer, als er seinen Kontrollblick über die Klasse wandern lässt. Oliver und Simon gehorchen, Lola reagiert nicht. Herr Specht setzt dazu an, seine Aufforderung zu wiederholen. Mehr Schärfe in seine Stimme zu legen, ihr Konsequenzen anzudrohen. Dann krabbelt die Erkenntnis über sein Gesicht, genau wie bei Frau Berg. Es ist faszinierend. Wie er die Lippen zusammenpresst, nach unten auf das Klassenbuch schaut. Ihm ist eingefallen, wer Lola ist. Und was für eine Story sie jetzt hat.

«Wow», flüstert Sunny, denn Herr Specht ist bekannt für seine diktatorische Art zu unterrichten. Aber dass ihm die trauernde Schülerin hysterisch wird gleich am Montagmorgen, das kann er nicht gebrauchen. Er wendet sich ab, Lola lässt die Kapuze auf.

«Dein erster Sieg heute», murmelt Sunny grinsend.

«Hm?», macht Lola.

«Feministischer Kampftag?», gibt Sunny zurück, die Augenbrauen hochgezogen.

Lola hat es nicht gecheckt. Dass der 8. März ist.

Sunny umfasst Lolas rechte Hand mit ihren beiden Händen. Sie sind angenehm warm. Fuchsbaufinger, Erdhöhlensicherheit.

Während Herr Specht sie einen Text im Englischbuch über «The 10 most annoying types of Facebookers» lesen lässt, schaut Lola die Hinterköpfe ihrer Klassenkamerad·innen an. Was haben die wohl gemacht in den letzten Tagen, am Wochenende? Sie betrachtet Hannas blonde Locken direkt vor ihr, die glatten braunen Haare von Matteo schräg davor. Womit waren sie beschäftigt in jenen Minuten, in denen Lola ihrer Mutter hinterhergeschaut hat, noch gedacht hat: gut, dass sie ein bisschen frische Luft hereinlässt, noch gedacht hat: was will sie denn draußen, und dann nichts mehr gedacht hat, gar nichts? Oliver kratzt sich am Ohr, den Kopf über das Buch gebeugt, seine Banknachbarin flüstert ihm etwas zu. Was haben sie getan, während Lola nach der Beerdigung ihren heulenden eineinhalbjährigen Minibruder beruhigt hat, der überfordert war, auch wenn er nichts kapiert hat? Lola sieht Nacken und Kragen, Halskettchen und Zopfgummis, da sitzen sie und lesen. Vielleicht gibt es neue Pärchen, vielleicht hatte jemand Sex. Irgendeine Netflix-Serie ist sicher Thema Nummer eins, ein Song, ein Meme, das Lola nicht kennt.

Sie haben aufgehört, ihr gebrochene Herzen zu schicken.

Nach der Schule stehen sie gemeinsam auf dem hofartigen Platz vor der Akademiestraße. Die meisten sind nach Hause gegangen oder zum Bus gelaufen, aber ein paar von ihnen bilden eine Gruppe um Lola. Moritz zündet sich eine Zigarette an, lässt Emily ziehen.

«Keine Demo heute», sagt Sunny.

«Elendige Pandemie», antwortet Emily.

«Ist trotzdem irgendwo was los in der Stadt?», fragt Lola.

«Glaub nicht. Ist ja nix erlaubt», entgegnet Maja.

Moritz wirft die Zigarette weg. Er hat was Tiefgründiges an sich, als hätte er ein Geheimnis oder tausend. Aber er datet Emily, deswegen behält Lola ihre Blicke für sich.

«Was habt ihr gemacht?», fragt sie. «Party irgendwo?»

Die anderen sagen nichts, und dann wird das Schweigen schlagartig unangenehm.

«Wie geht’s dir denn?», fragt Maja, und alle schauen so beiläufig, dass erst recht auffällt, wie sehr es sie interessiert.

Lola sieht nach unten zu ihrem Skateboard, lässt es mit einem Fuß hin und her rollen, ohne sich draufzustellen. Auf der Unterseite hat das Board einen Totenschädel mit einer Rose zwischen den Zähnen. Das Schiefgewicht ist aus der Schule mit nach draußen gekommen. Als wäre eins von Lolas Beinen auf einmal kürzer als das andere.

«Ja eh», sagt sie.

Ihre Mitschüler·innen warten, aber als von Lola nichts mehr kommt, stellen sie keine weiteren Fragen. Dass ihre Wohnung im fünften Stock sich auf einer Höhe von zwölf Metern befindet, weiß Lola, weil Mama es oft erwähnt hat. Lass die Buben nicht allein draußen auf den Balkon, hat sie gesagt, mach immer die Tür zu, hat sie Lola ermahnt, wenn Lucius da runterfällt, ist es vorbei, hat sie erklärt, zwölf Meter sind einfach zu hoch. Dabei waren sie sowieso nie auf dem Balkon. Weil er winzig ist und sinnlos, ein ans Haus gepapptes Rechteck, so groß wie ein Badehandtuch, was soll mensch da. Aber davon erzählen? Unmöglich.

«Holen wir uns Pommes?», fragt Sunny, als die anderen gegangen sind. «Ich hab Geld.»

Lola nickt, sie steigen auf ihre Boards. Sunny fährt voraus, ihre langen roten Haare flattern unter der gelben Mütze, einzelne Strähnen im Wind. Der Weg ist nicht weit, vorbei am Fußballplatz und dem Sportzentrum, an der ARGE Nonntal mit dem leeren Gastgarten und dem leeren Veranstaltungsraum, dann gelangen sie an die Hinterseite der Uni. Das hellgrau-schwarze Gebäude mit den glatten Kanten, Säulen und Linien ist auch außerhalb der Unterrichtszeiten ein beliebter Treffpunkt. Weil die breiten Treppen rundherum gut zum Sitzen und Chillen sind, weil es einen kleinen Trainingsbereich mit Klimmzugstangen und Kletterwand gibt. Weil man mit Boards, Bikes und Rollern über die Rampen, schrägen Fassaden und Stufen fahren und springen kann. Manche versuchen sich auch an Parcours-Moves. Schön findet Lola den modernen Bau nicht, für eine Stadt wie Salzburg, deren Häuser zuckerlfarben sind und barock-verspielt, ist seine straighte Architektur aber eine kleine Revolution.

Jetzt ist niemand da. Wegen dem beschissenen Wetter und weil es so halb verboten ist. Lola weiß nicht, wie viele Leute sich zurzeit outdoor treffen dürfen, sie hat den Überblick verloren, was die Corona-Regeln angeht. Klar ist nur eins, an allen Orten, an denen Jugendliche sich zum Skaten treffen, fährt die Polizei auffällig oft vorbei.

Sie springen ab, tragen ihre Skateboards über die Straße und stellen sich beim Imbissstand an.

«War gar nicht so arg heut in der Schule», sagt Lola, und Sunny nickt.

«Aber wie fühlt es sich an, wenn du an daheim denkst?», fragt sie, und Lola tut es. Der nussgroße Zorn unter ihrem linken Rippenbogen jault. Am Vormittag hat sie ihn kaum bemerkt, ein diffuser Dauerschmerz, den eine irgendwann kaum noch beachtet. Als sie sich vorstellt, nach Hause zu kommen in diese beengte Wohnung, bestürmt von ihren Brüdern, als sie sich vorstellt, dass Mama nicht in der Küche sein wird und im Bad auch nicht, dass sie nichts gekocht haben wird und nicht fragen wird, wie es in der Schule war, jagt der Zorn so hart durch Lolas Adern, dass sie fast kotzen muss.

«Ich hab eigentlich keinen Hunger», sagt sie.

Sunny wirft einen Blick auf die Pommes, die das Mädchen vor ihr gerade in Empfang nimmt, lächelt Lola dann an.

«Ich auch nicht», antwortet sie achselzuckend, und weil Lola sie so liebt in diesem Moment, ihr Lächeln liebt und die Solidarität dahinter, wird die Übelkeit ein wenig besser.

«Lass uns rumfahren, okay», schlägt sie vor, und sie wissen beide, dass es eigentlich zu kalt dafür ist.

Sie werfen ihre Rucksäcke auf eine Bank im überdachten Teil des Gebäudes, üben erst einmal dort, weil der Boden eben ist. Es hat zwei Monate gedauert, bis sie den Ollie konnten, und sie sind so oft hingefallen dabei, dass beides zusammenzugehören schien. Board hochziehen, stürzen. Aber dann haben Lolas Füße es gelernt und Sunnys auch. Jetzt wissen sie, wie fest sie auf die Tail stampfen müssen, um die Nose poppen zu lassen, wie sie das Board hochbringen können in die Luft, ohne es zu verlieren, wie sie wieder darauf landen, ohne aus dem Gleichgewicht zu geraten. Und mit dem Wissen ist ein neues Körpergefühl gekommen, ein sicherer Stand auf dem fahrenden Brett. In Lolas Knien sitzt eine Lässigkeit, die am Anfang nicht da war, ihre Schultern bleiben aufrecht durch den Stolz.

Immer wieder schaut sie zur Glasfassade, betrachtet sich selbst. Wie sie die Knie beugt und die Pilotenjacke sich aufbläht im Wind. Im Spiegelbild sieht sie, dass ihr Gesicht fast verschwindet unter der Kapuze, dass ihre Hände klein und schmal wirken, als könnte sie nichts festhalten. Im Spiegelbild sieht sie, dass sie noch da ist.

Weitere Tricks zu lernen, sollte easy sein, wenn eine schon welche kann. Ist es aber nicht. Sunny scheitert immer wieder am Manual, Lola stolpert bei simplen Kickturns. So vergeht der Nachmittag, der Himmel ist grau, in der Luft liegt eine leise Drohung von Schnee. Lola hat eisige Finger und kalte Wangen. Auf ihrem Handy sind drei Anrufe von Johannes und ein paar Nachrichten.

Wann kommst du?

Der Zorn an ihrem linken Lungenflügel pocht und schickt Schmerzwellen aus. Es kann sein, dass er Lola auffressen wird mit eleganter, mitleidsloser Langsamkeit. Die großen breiten Steinstufen sind leer, der barrierefreie Weg in ihrer Mitte führt nach unten, nicht zu steil, aber wenn eine nicht bremst, kriegt sie ordentlich Schwung. Lola stellt sich auf ihr Board und lässt es rollen. Steht locker und malt sich aus, nach vorn zu fallen. Wäre es möglich, auf dem Gesicht zu landen, ohne sich abzufangen mit den Unterarmen? Malt sich aus, nach hinten zu fallen. Wäre es möglich, auf den Kopf zu knallen, ohne sich abzufangen mit nach hinten gedrehten Handgelenken? Der Körper wäre schneller, schlauer, hat durch tausend Stürze gelernt, sich zu schützen. Und wenn er aus einer todbringenden Höhe fällt, tut er es trotzdem? Lässt er die Unterarme vor das Gesicht schnellen, vollkommen automatisch, lässt er sie einen Schild bilden vor dem Kopf, und wenn ja, wozu, wozu?

Lola, die Schule ist doch schon aus, oder? Wann bist du da?

Das Board wird schneller, Lola hört Sunny rufen, macht die Augen zu. Vielleicht fühlt es sich so an. In Bewegung sein. Sich der Geschwindigkeit aussetzen. Den Luftzug spüren. Gerade werden. Das Ungleichgewicht verlieren. Nicht vorhaben, rechtzeitig zu stoppen.

Kannst du bitte heimkommen und auf die Jungs aufpassen? Ich muss dringend noch was arbeiten.

Das Ende ist anders als erwartet. Lola fällt nicht vom Board, Lola knallt nicht gegen einen Baum. Sie wird von zwei Armen umfangen, hochgehoben, festgehalten.

«Ich hab dich», sagt eine Stimme an ihrem Ohr, «ich hab dich.»

Da ist ein fremder Geruch, ein fremder Körper, Lola öffnet die Augen.

«Alles okay?», fragt eine junge Frau und lässt los, bleibt nahe vor Lola stehen. Sie muss zwei, drei Jahre älter sein, siebzehn vielleicht oder achtzehn, ein Mädchen noch und gleichzeitig nicht mehr, hat Regenbogenhaare und einen Nasenring.

Lola nickt.

Das Mädchen schaut, als ob es fragen will: spinnst du eigentlich, als ob es denkt: hast du keine Augen im Kopf. Lola hört hinter sich die rennenden Schritte von Sunny.

«Pass auf dich auf, ja», sagt das Mädchen und geht weiter.

Und während Lola ihm nachsieht, kann sie nur an das denken, was sie mehr überrascht hat als die rettende Umarmung: dass da eisenharte Muskeln waren. Dass das Regenbogenmädchen stark ist, richtig stark.

Zentrale Heldin

Seit dem Morgen strömt eine Ruhe durch Sarah, die klingt wie das Wasserschwappen an den Molen von Venedig. Sie stinkt, diese Ruhe, und man muss sich verschließen, um sie wahrzunehmen. In Wirklichkeit plappern Touristen hinein, schreien und scheißen Möwen hinein, das muss man ausblenden, und genau hinschauen darf man auch nicht, weil so viel Zeug auf dem Meer schwimmt, Zigarettenstummel und Algen und Plastikmüll. Aber mit geschlossenen Augen und dem nötigen Willen kann es gelingen. Dann hört Sarah das Schwappen, monoton und leise, besänftigend. Sie muss das kontrollieren, sich konzentrieren. Dass das Gefühl nicht ansteigt, kein Sturm aufkommt. Dass die Emotionen nicht über die Ufer treten, dafür hat sie keine Reserven, auch generell: kein Wasser mehr. Sie hat es aus sich hinausgeweint, zehn Tage lang, und ihre Laufrunde hat sie nicht mehr geschafft. Dreimal hat sie es versucht seit Helenes Tod, hat sich morgens die Running Tights angezogen und die Softshelljacke, hat die Trainingseinheit auf ihrer Smartwatch aktiviert und gedacht, vielleicht tut mir das gut, vielleicht gibt mir das Kraft, aber genau das Gegenteil war der Fall. Die Kraft hat ihr gefehlt. Nach wenigen Schritten hat sie nicht mehr gewusst, wie das geht, laufen. Die Arme haben nach unten gezogen, der Kopf war schwer, die Beine nicht in der Lage zu beschleunigen, sie hat sich auf die Oberschenkel gestützt, nach vorn gebeugt, gekeucht. Sie hat um Luft gerungen, gewürgt, sich geniert. Es war, als hätte ihr Körper gesagt: Was willst du von mir, lass mich. Geh nach Hause und leg mich irgendwo hin.

Aber heute ist da diese Resignation. Übrig geblieben nach all den Gefühlen. Erzwungen wie ein Waffenstillstand, und sie beschließt, es noch einmal zu wagen. Sie fängt langsam an, nicht mit einem Laufschritt, eher mit gemäßigtem Gehen, sogar das ist besser als nichts, besser als der Stillstand, die verfluchte Lähmung, die ihr das Schlafen unmöglich macht, mit jedem Atemzug Fragen in sie hämmert: was hätte ich – wieso hab ich nicht – warum hast du das –. Wahrscheinlich hat der Schock nachgelassen, wahrscheinlich haben Sarahs Zellen ihn absorbiert, zerkleinert, aufgelöst und ausgeschieden, über ihre Haut, ihre Atemluft. Der Schmerz ist nicht mehr frisch und sauber, er ist diffus und locker.

Sie entfernt sich von dem Haus in Leopoldskron, das sie gekauft hat vor sechs Jahren. Es war renovierungsbedürftig, ja, aber sie hat es selbst bezahlt. Sie hat es sich erarbeitet, das Häuschen mit dem hellgelben Anstrich und dem eingezäunten Garten nahe dem Leopoldskroner Weiher, hat nach dem ersten erfolgreichen Roman zuverlässig einen zweiten geliefert und gewusst, dass das etwas ist, das sie kann und will: schreiben. Sich eine Handlung ausdenken und Figuren, ihnen Gestalt geben und eine Geschichte, ihre Erlebnisse steuern und ihre Gefühle. Und dass sie davon mehr als gut leben kann.

Sie geht schneller, schaut kurz zurück. Sie war dreiunddreißig, und natürlich hat sie gedacht, der Haustürschlüssel würde ihr auch eine Zukunft mit Mann und Kindern aufschließen. Zwei wollte sie, und in den Garten hätte ein Kletterturm mit Schaukel gepasst.

Am Wasser angekommen, holt Sarah erst einmal Luft. Durch die Nase einatmen, durch den Mund ausatmen. Noch mal. Und noch mal. Sie hat nie zu den Frauen gehört, die das nötig haben, lächerlich ist es ihr vorgekommen, dieses Konzept: auf den eigenen Atem hören, ihm nachspüren bis hinunter in den Bauch, um nicht durchzudrehen.

Aber jetzt.

Sie war mit Helene in Venedig, vor sechzehn Jahren muss das gewesen sein, Lola war noch nicht auf der Welt. Sie konnten sich nur Urlaub auf einem Campingplatz an der Adria leisten, zwei Wochen in einem Zelt am Strand. Sie sind mit irgendwelchen ragazzi auf röhrenden Vespas mitgefahren, ohne Helm und ohne Sorgen, haben billiges Dosenbier getrunken und sich Pizzastücke in den Mund gestopft, während die Sonne mit wuchtigem Orange am Meereshimmel untergegangen ist. Alles, wirklich alles, was sie besaßen, war voller Sand. Nach Venedig sind sie für einen Tagesausflug mit dem Schiff getuckert, haben sich in den engen Gassen mit voller Absicht verirrt, haben sich verloren in dem Gewirr aus Brücken und Kanälen und genau deshalb das Abenteuer gefunden.

In die Erinnerung hinein rennt Sarah los. Rennt, um nicht zu schreien. Sie sprintet am Weiher entlang, überholt eine Mutter mit Kinderwagen und ein weißhaariges Ehepaar, lässt Steinchen aufspritzen und ihre Füße so hart aufprallen, dass die Erschütterung den ganzen Körper erfasst. Als sie außer Atem gerät, rennt sie trotzdem weiter. Ihr Herz pumpt mit brutaler Heftigkeit, an ihren Schläfen breitet sich Schwindel aus. Auf dem Wasser dümpeln drei Enten, der Himmel ist eisengrau. Da ist sie, die raue Hässlichkeit der Welt. Der Weg ist matschig, Sarahs Turnschuhe platschen durch den Dreck.

Später war sie noch ein paar Mal in Venedig, immer mit einem Mann, und dann war sie verpflichtet, alles romantisch zu finden. Die Stadt, die sie mit diesen Männern besucht hat, war eine andere als jene, durch die sie mit Helene gelaufen ist. Vielleicht lag es daran, dass sie nicht mehr Anfang zwanzig war. Oder dass sie den Männern etwas beweisen musste, etwas für sie sein musste. Eine Frau, die unkompliziert ist und spontan. Eine Frau, die mit Genuss Muscheln schlürft und trotzdem eine sportliche Figur macht im Bikini. Eine Frau, die eine Einladung nach Venedig annimmt, aber nicht gleich denkt, das hätte etwas zu bedeuten.

Wo der Weg die Straße kreuzt, die zum Freibad führt, bleibt Sarah stehen. Sie saugt die nebelfeuchte Luft ein, wartet darauf, dass ihr Herzschlag sich beruhigt. Normalerweise würde sie jetzt weiterlaufen mit Blick auf die Festung, ihre übliche Runde von vierzig Minuten.

Vorher hat sie das gemacht.

Vorher.