Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

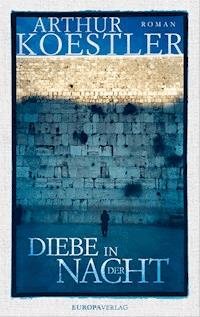

- Herausgeber: Europa Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

1937: Kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs zieht es den jungen Halbengländer Joseph nach Palästina, um sich dort ein neues Leben in der jüdischen Siedlung Esras Turm aufzubauen. Doch über ihm und den Mitgliedern der Kommune liegen dunkle Schatten: die Nazi-Verfolgung in Europa, der Terror der Araber, der Gegenterror militanter jüdischer Gruppen und die zunehmenden Restriktionen, mit denen die britische Mandatsmacht jüdische Neuansiedlungen erschwert. Schnell wird klar: Der Traum von einer sicheren Heimat scheint für die jungen, aus Europa geflohenen Juden nicht in Erfüllung zu gehen. Ein fesselnder Roman, der die historischen Wurzeln des Nahost-Konflikts erhellt. Die Süddeutsche Zeitung bezeichnete ihn als einen der "einflussreichsten Intellektuellen- Aktivisten des 20. Jahrhunderts" – Arthur Koestler. Wie kein Zweiter vermochte es der in England gefeierte Bestsellerautor und Journalist, die großen politischen Themen seiner Zeit aufzugreifen und dabei Grenzen und Extreme auszuloten. Basierend auf seinen eigenen Erfahrungen in einem Kibbuz schildert er in Diebe in der Nacht die Geschichte der Gründung einer jüdischen Siedlung in Palästina am Vorabend des Zweiten Weltkriegs. Geschickt verknüpft er dabei Fiktion und Zeitdokument. Koestler, der seinen Roman 1945 in Jerusalem zu Ende schrieb, "in der zermürbenden, vergifteten Atmosphäre von Terrorismus, Brutalität und Trauer", ermöglicht so ein vertieftes Verständnis der historischen Wurzeln des Konflikts zwischen Arabern und jüdischen Siedlern.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 572

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Die Originalausgabe ist 1946 unter dem TitelThieves in the night. Chronicle of an experiment bei Macmillan, London erschienen.

Autorisierte Übersetzung von Lilly Speiser, übernommen vom Danubia Verlag Wien. Der Text wurde in dieser Ausgabe in neuer Rechtschreibung wiedergegeben.

1. eBook-Ausgabe 2016© 1946 by Arthur Koestler© 2016 Europa Verlag GmbH & Co. KG,Berlin • München • Zürich • WienUmschlaggestaltung: Hauptmann & KompanieWerbeagentur, Zürich, unter Verwendung einesFotos von © Jan Håkan Dahlström/Bildhuset/plainpictureLayout & Satz: BuchHaus Robert Gigler, MünchenKonvertierung: Brockhaus/CommissionePub-ISBN: 978-3-95890-068-4

Das eBook einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.

Alle Rechte vorbehalten.

www.europa-verlag.com

Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlags wiedergegeben werden.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von §44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Ansprechpartner für ProduktsicherheitEuropa Verlage GmbHMonika RoleffJohannisplatz 1581667 Mü[email protected]+49 89 18 94 [email protected]

Es wird aber des HerrnTag kommen wie ein Dieb in der Nacht.

2. Petrus 3, 10

Inhalt

Vorbemerkung

Der erste Tag (1937)

Spätere Tage (1938)

Tage des Zornes (1939)

Der Tag der Heimsuchung (1939)

Diebe in der Nacht (1939)

Vorbemerkung

Das zentrale Thema meiner Romantrilogie Die Gladiatoren (1939), Sonnenfinsternis (1940) und Ein Mann springt in die Tiefe (1943) war die Ethik der Revolution; das zentrale Thema von Diebe in der Nacht (1946) ist die Ethik des Überlebens. Wenn Macht korrumpiert, so gilt auch das Umgekehrte: Verfolgung korrumpiert das Opfer, wenn vielleicht auch in subtilerer und tragischerer Weise. In beiden Fällen trägt das Dilemma zwischen edlen Zielen und unedlen Mitteln den Stempel der Unvermeidlichkeit.

Der Roman Diebe in der Nacht wurde in Jerusalem geschrieben, in der zermürbenden, vergifteten Atmosphäre von Terrorismus, Brutalität und Trauer. Es war das Jahr 1945; Auschwitz und Bergen-Belsen hatten ihre obszönen Geheimnisse preisgegeben; es gab kaum eine jüdische Familie europäischer Herkunft, die nicht nahe Verwandte oder Freunde in den Gaskammern Hitlers verloren hatte. Das Buch sollte ursprünglich die gesamte Periode des jüdischen Kampfes bis zum Ende des Krieges umfassen und als Kontrapunkt das friedliche Wachsen von Esras Turm zeigen. Als ich aber den ersten Teil beendet hatte, sah ich, dass der Roman – im Guten oder Schlechten – vollständig war. Wenn die Geschichte fortgesetzt werden sollte, dann musste dies in einer anderen, sachlicheren Form – als historischer Essay – geschehen. Die Gelegenheit ergab sich drei Jahre später, als ich als Sonderkorrespondent des Manchester Guardian nach Palästina zurückkehrte, um über den arabisch-jüdischen Krieg zu berichten, und in der Folge Promise and Fulfilment – Palestine 1917–19491 schrieb. Während der Roman Diebe in der Nacht mit einem unsicheren Fragezeichen endet, habe ich in Promise and Fulfilment versucht, eine Antwort zu geben.

Unabhängig von seinen künstlerischen Stärken und Schwächen hat der Roman Diebe in der Nacht gewisse politische Auswirkungen gehabt. So erfuhr ich, dass mehrere Mitglieder der UNO-Kommission für Palästina von 1947 (welche die historischen Empfehlungen für die Teilung des Landes und die Errichtung eines jüdischen Staates ausgearbeitet hat) sich die Mühe gemacht hatten, mein Buch zu lesen, und dass ihre Entscheidungen sogar in gewissem Maß davon beeinflusst waren. Der Vorsitzende der aus Vertretern von elf Nationen bestehenden Kommission, der schwedische Richter Sandström, neckte wiederholt israelische Regierungsmitglieder mit der Bemerkung, die Geschichte von Esras Turm habe einen stärkeren Eindruck auf ihn gemacht als ihre offiziellen Memoranden; und obwohl er das gewiss nicht ernst gemeint haben konnte, war ich davon doch mehr gerührt als von allem Lob und Tadel der professionellen Literaturkritiker.

Arthur Koestler

DER ERSTE TAG 1937

Wir schütteln das alte Leben ab, das an uns ranzig wurde, und beginnen von Neuem. Wir wollen keine Änderungen und wir wollen keine Verbesserungen, wir wollen von Neuem beginnen.

A. D. GORDON, GALILÄISCHER PIONIER

1

»Wenn ich heute getötet werde, soll es nicht durch den Sturz vom Dach eines Lastwagens sein«, dachte Joseph und grub seine Finger in die mit Teer beschmierte Zeltbahn, die das schwankende, taumelnde Fahrzeug überdachte. Er lag mit ausgebreiteten Armen auf dem Rücken, eine horizontal gekreuzigte Gestalt auf einer schaukelnden Bahre unter den Sternen. Der Lastwagen war so hoch beladen, dass Joseph und seine Freunde etwa fünf Meter über dem Boden dahinfuhren und in dem holprigen Steinbett des Wadis von einer Seite auf die andere geworfen wurden: Sie hatten das Gefühl, als ob das ganze schwarze Ungetüm von einem Lastwagen jeden Moment umkippen würde.

Sooft Joseph über die Kante des Segeltuches hinunterlugte, erinnerte es ihn an das Gefühl schwindelnder Höhe, das er als kleines Kind empfunden hatte, als er zum ersten Mal auf den Rücken eines Pferdes gehoben worden war. Der Motor dröhnte, und der schwer beladene Lastwagen holperte in erster Geschwindigkeit über die Steinblöcke des ausgetrockneten Flussbettes; er stockte; begann dann mit einem winselnden Klageton von Neuem. Vor ihnen kroch die lang hingezogene Reihe der anderen Lastwagen des Konvois im gewundenen Lauf des Wadis stockend vorwärts, eine Karawane torkelnder, dunkel schwerfälliger Riesen auf Rädern. Es war noch eine Stunde bis zum Aufgehen des Mondes, aber die Sterne funkelten hell; der Große Bär, der sich neugierig auf seinem Rücken rekelte, verband sich mit der Milchstraße zu einer weiten, leuchtenden Schramme quer über das dunkle Himmelsgewölbe. Alle Lastwagen im Konvoi hatten ihre Lichter abgeblendet. Die bleichen Felsen lagen still in ihrem archaischen Schlummer. Der über eine Meile ausgedehnte Rest des Konvois folgte ihnen wie eine wandelnde Funkengirlande in der feindlichen Nacht.

Der Wagen kippte um fast dreißig Grad, und vom andern Ende des Segeltuches ließ Dina ein vergnügtes Quieken hören. Um sie zu sehen, musste Joseph entweder seinen Hals verkrümmen, bis seine Rückenwirbel zu krachen schienen, oder seinen Körper zu einem Bogen wölben, den er an seinem Kopf balancierte, sodass er die Welt verkehrt betrachtete. Aber Dinas Profil gegen das Sternenlicht zu sehen, war der Anstrengung wert. Sie lachte und hielt sich mit beiden Händen am Segeltuch fest:

»So schaust du noch komischer aus als gewöhnlich.«

Ihr Hebräisch hatte die richtige gutturale Modulation, um die sie Joseph beneidete und die er nicht nachmachen konnte. Von vorn kam Simons trockene, gebieterische Stimme:

»Ruhig, ihr zwei.«

»Warum denn?«, rief Dina. »Ist das ein Begräbnis?«

»Meinetwegen schrei dir die Lunge aus«, sagte Simon ungeduldig. Er saß steif aufrecht mit hochgezogenen Knien auf der vordersten Kante des Segeltuches.

»Das werde ich auch«, rief Dina. »Sollen sie wissen, dass wir kommen. Sie werden es jetzt sowieso schon wissen. Wir – sind – auf dem – Weg nach – Gali – läa.«

Ihre Stimme schwoll an und ging in das bekannte Lied über, das Lied der galiläischen Pioniere:

El jiwne ha-Galil,

Anu jiwnu ha-Galil …

Gott wird Galiläa aufbauen,

Wir werden Galiläa aufbauen,

Wir sind auf dem Weg nach Galiläa,

Wir werden Galiläa aufbauen …

Joseph fiel ein und sang mit noch verdrehtem Kopf, aber ein arger Ruck des Wagens warf ihn dann auf die Seite und ließ ihn nach dem Segeltuch greifen. Auch Dinas Stimme war abgerissen.

»Ist dir was geschehen?«, fragte er.

»Nein«, sagte sie, durch den Schreck etwas verschüchtert. Aber einen Augenblick später rief sie schon wieder aufgeregt: »Schau, schau doch! Sind das die unsern?«

Weit vor ihnen und etwas zur Linken hatte ein Funke in regelmäßigen Abständen zu blinken begonnen. Er war kaum heller als die größten Sterne, aber er war rot, und sein Aufblitzen und Erlöschen hatte unverkennbar Rhythmus und Sinn. Er schien in der Luft zu hängen, aber wenn man die Augen anstrengte, konnte man die blasse, fast durchscheinende Silhouette des Hügels erkennen.

»Stellen wir mal die Richtung fest«, sagte Joseph. »Wo ist der Polarstern?«

»Man muss durch die letzten beiden Sterne des Bären eine gerade Linie ziehen«, sagte Dina.

»Ruhig sein«, kam Simons Stimme. »Ich lese die Botschaft.«

Sie hielten den Atem an und starrten auf den fernen roten Funken: Licht und Dunkel, Licht, Licht und Dunkel, langes Licht und noch längeres Dunkel, eine endlose und beunruhigende Pause, dann wieder Licht, Licht und Licht, Punkt und Strich. Der Wagen gab einen Ruck und blieb stehen; der Fahrer tief unter ihnen las wahrscheinlich auch die Botschaft. Plötzlich begann er wild in die Nacht hinein zu hupen, und gleichzeitig setzte sich der Wagen wieder sprunghaft in Bewegung, dass sie fast vom Segeltuch geschleudert worden wären.

»Also?«, rief Dina. »Sprich doch, um Gottes willen.«

Simons Gestalt vor ihnen schien womöglich noch steifer und aufrechter zu werden; mit einer raschen Bewegung von Daumen und Zeigefinger schnellte er seine Hose zwei Zentimeter über die Knöchel hinauf. Selbst in der Dunkelheit erkannten sie die charakteristische Geste. Er sprach in seinem gewöhnlichen aggressiven Tonfall, in den sich aber ein tiefer, heiserer Unterton eingeschlichen hatte:

»Die Burschen des Verteidigungskaders haben den ORT besetzt. Bis jetzt kein Zusammenstoß. Sie haben Wachtposten aufgestellt und um den Grund herum zu pflügen begonnen.«

»Halle-lu-ja!«, rief Dina und stand unsicher auf; eine schwankende Sekunde hindurch konnte sie sich aufrecht halten, dann fiel sie kopfüber geradeaus über Josephs Brust. Sie überschlugen sich gegen die Mitte des Segeltuches zu. Joseph sah, dass das Gesicht des Mädchens feucht von Tränen war; einen Augenblick hatte er die wilde Hoffnung, sie hätte es verwunden, Das Zu-Vergessende. Dann setzte sie sich auf und zog sich zitternd zurück.

»Entschuldige, Joseph«, sagte sie.

»Gar kein Grund«, sagte er leise.

»Haltet doch den Mund, ihr zwei«, sagte Simon.

Eine Weile sprach keiner von ihnen. Der Motor dröhnte; von Zeit zu Zeit machte der Wagen einen plötzlichen Sprung nach vorn, verlangsamte stöhnend seinen Gang und blieb stecken; seine Räder zermahlten und zerrieben verzweifelt den Sand; dann gab es wieder einen Ruck vorwärts. Joseph legte sich in die vorige Lage mit ausgebreiteten Armen nieder – der Milchstraße gegenüber. Seine Gedanken kreisten erst um Dina, gaben sie resigniert auf, blieben an Simons schmalen und steifen Schultern haften, an seiner heiseren halb erstickten Stimme, wie sie vor einer Minute geklungen hatte. Die Worte, die die Besetzung des ORTES verkündeten, kamen aus ihm wie ein Strahl durch die Ritze einer Hochdruckkammer. Joseph verstand nicht, wie ein Mensch andauernd unter einer solchen seelischen Spannung leben konnte. Er selbst kam sich in Augenblicken seelischer Bewegung immer wie ein Schmierenkomödiant vor, selbst wenn kein Publikum da war; sogar jetzt.

Der Wagen hinter ihnen war nahe an sie herangekommen und hatte seine Scheinwerfer voll angedreht. Der scharfe Lichtstrahl erhellte Simons Gesicht und projizierte ihre drei Schatten auf den unebenen Abhang des Wadis. Nur ihre Köpfe und Schultern zeichneten sich ab; sie hoben und senkten sich auf den Felsen und tauchten unter wie die grotesken Riesenschatten eines Marionettentheaters. Dann wurden die Lichter des Wagens abgedreht, und es war wieder Frieden.

Aber warum, dachte Joseph, soll ich gerade heute Nacht alles analysieren?

Wenn man jemals ein Recht darauf hatte, sich ernst zu nehmen, so, wie einen die andern sahen, und nicht, wie man sich selbst kannte, dann war dies die gegebene Stunde. Dies war die Stunde der Tat und nicht ihres boshaften inneren Echos. Die Welt weiß nur von der Tat, ausgelöscht werde das Echo!

Ein paar Schakale, die den Konvoi unsichtbar hinter den Felsen begleiteten, heulten hohl und ohne Überzeugung. Der Wagen fuhr um eine Biegung des Wadis herum, und man konnte unten in der Ebene wieder die leuchtenden Punkte abgeblendeter Scheinwerfer sehen, die sich ruhig, langsam, mit unbezwingbarer Absicht vorwärtsbewegten.

Ja, dachte Joseph, wir werden Galiläa wieder aufbauen, ob Gott sich nun persönlich für die Sache interessiert oder nicht. Nur schade, dass ich in keinem Schauspiel mitmachen kann, ohne dessen bewusst zu sein, in einem Schauspiel mitzumachen. Die Araber revoltieren, die Briten wollen mit uns nichts zu tun haben, aber der ORT wartet: sechshundert Hektar lauter Steine in allen Größen auf der Spitze eines Hügels, von arabischen Dörfern umgeben, meilenweit keine andere hebräische Siedlung, dafür mit einem Malariasumpf. Aber wenn ein Jude in dieses Land zurückkehrt und einen Stein sieht und sagt: »Dieser Stein gehört mir«, dann entlädt sich in ihm etwas, das zweitausend Jahre lang in ihm angespannt gewesen ist.

Er fühlte, dass sein rechter Arm eingeschlafen war, und begann, ihn wild durch die Luft zu schwenken.

»Ach, Quatsch«, sagte er sich. »Vielleicht ist die ganze Idee der Heimkehr nichts als romantische Mache. Sollte ich getötet werden, würde ich nicht einmal wissen, ob ich in einer Tragödie oder in einer Farce sterbe … Aber was es auch ist, das Gefühl für den ORT ist echt; es ist das Echteste, was ich jemals empfunden habe. Merkwürdig. Wir werden das zu Ende denken müssen, wenn uns Zeit bleiben sollte.«

Er verdrehte seinen Kopf, um Dina anzuschauen. Sie lag etwas weiter weg, auch auf dem Rücken, in rechtem Winkel zu ihm. Sie hatte ihre Arme unter dem Nacken verschränkt; ihr Profil sah im Mondlicht weicher aus, ihre Lippen waren in einem unbewussten Lächeln leicht geöffnet. Auch sie dachte an den ORT. Sie hatte ihn bloß einmal gesehen, vor mehr als einem Jahr, bevor er aus den Mitteln des Nationalfonds den arabischen Dorfbewohnern abgekauft worden war. Sie wusste nicht einmal mehr genau, welcher Hügel es war – sie sahen alle so gleich aus, die Hügel von Galiläa, leicht gerundet wie Hüften oder Brüste, aber ihre Steinrippen standen vor, seit das Fleisch, die fette, rote Erde, in Jahrhunderten der Vernachlässigung von Regen und Wind davongeweht worden war. Nein, sie konnte sich nicht genau erinnern, aber es war bestimmt ein schöner Hügel, und sie würden ihm seine alte Üppigkeit wiedergeben. Sie würden die ausgehungerte Erde mit Phosphaten und Kalk nähren und die schwärende Wunde des Sumpfes entfernen und die Nacktheit des Hügels mit einem Pelz von Bäumen und einem Spitzenwerk von Terrassen bedecken. Es wird Feigen und Oliven geben, und Pfeffer und Lorbeer. Und Mohnblumen und Zyklamen, Sonnenblumen und Scharon-Rosen. Erst werden wir die Verschanzung bauen, den Wachtturm und die Zelte, die Duschen, die Speisebaracke und die Küche. Dann die Schotterstraße, den Kuhstall, die Schafhürde und das Kinderhaus. Dann unsere eigenen Wohnräume. Heute in zwei Jahren werden wir einen Betonspeisesaal, Bibliothekssaal, Leseraum, Schwimmbecken und Freiluftbühne haben. Es wird ein schöner Fleck werden, und er wird Esras Turm heißen, und er wird das Zu-Vergessende auslöschen, und ich werde darüber hinwegkommen und ein Kind haben und noch ein Kind, und es wird nichts geben, das vergessen werden sollte. Und vielleicht werden sie von Ruben sein und vielleicht von Joseph. Oh, ich liebe sie alle, sogar Simon, ich liebe sie alle, ich liebe den Ort, ich liebe die Steine, ich liebe die Sterne …

Simon saß aufrecht auf der vordersten Kante des Segeltuches, die Ellbogen auf den Knien; er dachte an eine Stelle des Jesaia, auf die er vorigen Abend gestoßen war durch einen jener Zufälle, die er nicht für Zufälle hielt: »Da freuet sich die öde und ungebahnte Wüste, da frohlocket die Einöde.« Wir kommen, flüsterte er sich zu; wir kommen, wir sind wieder da.

Joseph begann in sich hineinzulachen.

»Was ist denn los, du Narr?«, fragte Dina, sich aufsetzend.

»Das werde ich dir sagen, wenn wir dort sind.«

»Sag mir’s doch jetzt.«

»Es könnte dich aus der Fassung bringen«, sagte Joseph, der das Kichern nicht unterdrücken konnte.

»Nichts kann mich aufregen, solange dieser Wagen nicht umkippt.«

»Das ist es ja eben! Schau …«

Er ergriff ihre Hand und führte sie mit der seinen an den Rand des Segeltuches. »Spürst du etwas?«

»Holz. Kisten.«

»Ja, aber ich kenne diese speziellen Kisten; ich muss nur über ihre Kanten greifen. Es sind die mit unseren selbst gemachten Eiern.«

Nun begann auch Dina, wenn auch etwas gekünstelt, zu lachen. Niemand hatte zu ihren selbst gemachten, illegalen Handgranaten viel Zutrauen; sie hatten den Ruf, im unrechten Augenblick loszugehen. »Typisch jüdische Handgranaten, überempfindlich und neurotisch«, hatte sie ein englischer Polizeibeamter genannt.

»Weißt du«, sagte Joseph heiter, »sie sind in Sägespäne gepackt wie wirkliche Eier. Und du brütest über ihnen wie eine Henne.«

Ein plötzlicher Ruck des Wagens ließ ihre Köpfe zusammenstoßen. »O Mosche Rabbenu«, sagte Dina, »ich wollte, du hättest mir nichts gesagt.«

Der nicht sichtbare Fahrer unter ihnen hatte die Blendlaternen voll angedreht. Der weiße Lichtstrahl zitterte auf der verlassenen, steinbedeckten Erde.

»Ich wollte, ihr beiden könntet einen Augenblick ruhig sein«, sagte Simon, ohne den Kopf zu wenden. »Wir sind gleich da.«

2

Bis jetzt war alles scheinbar gemächlich, fast spielend glatt, planmäßig verlaufen.

Die vierzig Jungen des Verteidigungskaders, die als Vorhut dienten, hatten sich drei Stunden früher, um ein Uhr morgens, in der Baracke des Gemeinschaftsspeisesaales von Gan Tamar versammelt, in der alten Siedlung, von der die Expedition ausgehen sollte. In dem großen, gewölbten, leeren Speisesaal sahen sie sehr jung aus, unbeholfen und verschlafen. Die meisten von ihnen waren noch nicht neunzehn Jahre alt, im Lande geboren, Söhne und Enkel der ersten Siedler von Petach Tikwa, Rischon le-Zion, Metulla, Nahalal. Für sie war Hebräisch die Muttersprache, keine unsicher erworbene Kunstfertigkeit; das Land weder Versprechen noch Erfüllung, sondern die Heimat. Europa war für sie eine Legende von Glanz und Schrecken, das neue Babylon, das Land des Exils, an dessen Flüssen ihre Vorfahren saßen und weinten.

Die meisten waren blond, sommersprossig, mit breiten Zügen, plumpem Knochenbau und schwerfällig; Söhne von Landwirten, Bauernjungen, nicht jüdisch aussehend und etwas stumpf. Es quälten sie keine Erinnerungen und sie hatten nichts zu vergessen. Auf ihnen lasteten kein uralter Fluch und keine hysterischen Hoffnungen; sie hatten die Liebe der Bauern für das Land, den Patriotismus von Schuljungen, die Selbstgerechtigkeit einer ganz jungen Nation. Sie waren Sabras – scherzhaft so genannt nach der dornigen, ziemlich geschmacklosen Frucht eines in trockener Erde gezogenen Kaktus, zäh, ausdauernd, genügsam.

Es war ein Schuss Europäer unter ihnen, neue Einwanderer aus Babylon. Die hatten die harte, asketische Schulung in Hechaluz und Haschomer Hazair durchgemacht, Jugendbewegungen, die den Eifer eines religiösen Ordens mit dem Dogmatismus eines sozialistischen Debattierklubs vereinigten. Ihre Gesichter waren dunkler, schmäler, interessierter; sie trugen noch das Stigma von Zu-Vergessendem. Das Stigma stak in der schärferen Biegung des Nasenbeins, der bitteren Sinnlichkeit fleischiger Lippen, dem wissenden Blick in feuchteren Augen. Inmitten der phlegmatischen und stämmigen Sabras sahen sie nervös und überempfindlich aus; begeisterter und unverlässlicher. Sie alle saßen um die roh gezimmerten Tische des Speisesaales herum, schlaftrunken und schweigsam. Die an Drähten von der Decke herabhängenden nackten Glühbirnen spendeten ein kaltes, trostloses Licht; die Salzfässer und Ölfläschchen bildeten nichtssagende kleine Oasen auf den leeren Gemeinschaftstischen. Ungefähr die Hälfte trug die Uniform der freiwilligen Polizei der Siedlung – khakifarbene Röcke, die ihnen meistens zu groß waren, und malerische Bersaglieri-Hüte, die den Eindruck des Halbwüchsigen unterstrichen. Die anderen, die keine Uniform trugen, waren eine Abteilung der Hagana – der illegalen Selbstverteidigungsorganisation, deren Mitglieder, wenn sie bei der Verteidigung einer hebräischen Siedlung ertappt wurden, zusammen mit den Angreifern ins Gefängnis wanderten.

Schließlich kam Bauman, der Führer der Abteilung. Er hatte Reithosen an und eine schwarze Lederjoppe – ein Überrest aus den Tagen der Wiener Straßenkämpfe des Jahres 1934, als der böse Zwerg Dollfuß seiner Feldartillerie den Befehl gab, geradewegs in die geraniengeschmückten oder wäschebehangenen Balkone des Floridsdorfer Arbeiterviertels zu feuern, und sich nach jeder Salve bekreuzigte. In den Reihen des Schutzbundes hatte Bauman seine Lederjoppe und seine illegale, aber gründliche militärische Ausbildung erhalten; er hatte das runde, heitere Gesicht eines Wiener Bäckerjungen; nur in den seltenen Augenblicken, wenn er müde oder ärgerlich war, traten auch an diesem Gesicht die Spuren von Zu-Vergessendem hervor. Bei Bauman war es zweierlei: die Tatsache, dass seine Familie zufällig hinter einem der kleinen Balkone mit den Geranientöpfen gewohnt hatte; und das Gefühl des Warmen, Feuchten auf seinem Gesicht, das jeden Morgen um sechs Uhr, wenn das Frühstück in den Zellen verteilt wurde, der Speichel eines spaßhaften Gefängniswärters im Grazer Gefängnis hinterlassen hatte.

»Nun, ihr Faulpelze«, sagte Bauman, »aufgestanden; habt acht, drüben aufgestellt.«

Sein Hebräisch war ziemlich holprig. Er stellte sie längs der Wand, die die Küche vom Speisesaal trennte, auf.

»Die Lastwagen werden in zwanzig Minuten da sein«, sagte er und rollte sich eine Zigarette. »Die meisten von euch wissen, worum es sich handelt. Das Land, das wir besetzen werden, ungefähr sechshundert Hektar, wurde vor einigen Jahren aus den Mitteln unseres Nationalfonds einem abwesenden arabischen Grundbesitzer abgekauft, einem gewissen Said Effendi el-Mussa, der in Beirut lebt und sein Land nie gesehen hat. Es besteht aus einem Hügel, auf dem die neue Siedlung, Esras Turm, errichtet werden soll, aus dem Tal um den Hügel und einigen Weidegründen auf den nahen Abhängen. Der Hügel ist ein Steinhaufen, der die letzten tausend Jahre keinen Pflug gesehen hat, aber es sind Spuren alter Terrassen da, die auf unsere Zeiten zurückgehen. Im Tal wurden ein paar Felder von Said Effendis Mietern bestellt, die im Nachbardorfe Kfar Tabije leben. Man gab ihnen Entschädigungen von zusammen dem dreifachen Wert des Landes, sodass sie sich auf der anderen Seite ihres Dorfes bessere Landstücke kaufen können; einer von ihnen hat sich sogar in Jaffa eine Eisfabrik gekauft.

»Dann ist noch ein Beduinenstamm da, der, ohne Wissen des Effendi, jedes Frühjahr seine Kamele und Schafe auf den Weiden grasen ließ. Sein Scheich erhielt eine Entschädigung. Als all das erledigt war, fiel den Dorfbewohnern plötzlich ein, dass ein Teil des Hügels gar nicht Said gehörte, sondern Maschaaboden war, das heißt, gemeinsames Eigentum des Dorfes. Dieser Teil besteht aus einem ungefähr achtzig Meter breiten Streifen Landes, der gerade zur Spitze des Hügels hinaufführt und ihn entzweischneidet. Dem Gesetz gemäß kann Maschaaboden nur mit Einwilligung aller Bewohner des Dorfes verkauft werden. Kfar Tabije zählt 563 Seelen, die sich über elf Hamulles oder Klans verteilen. Die Klanältesten mussten einzeln bestochen und die Fingerabdrücke jedes der 563 Mitglieder einschließlich der Säuglinge und des Dorftrottels eingeholt werden. Drei Einwohner waren vor Jahren nach Syrien ausgewandert; man musste sie ausfindig machen und bestechen. Zwei waren im Gefängnis, zwei waren im Ausland gestorben, aber es waren keine dokumentarischen Beweise für ihr Ableben da; sie mussten beschafft werden. Als alles vorüber war, hatte jeder Quadratfuß des unfruchtbaren Landes den Nationalfonds ungefähr so viel gekostet wie ein Quadratfuß Grundes in den Geschäftszentren von London oder New York …«

Er warf seine Zigarette weg und rieb seine rechte Wange mit seiner Handfläche. Der Ursprung dieser Gewohnheit lag in seinen Erlebnissen mit dem humorvollen Grazer Gefängniswärter.

»Wir brauchten zwei Jahre, um diese kleinen Formalitäten zu erledigen. Als sie erledigt waren, brach der arabische Aufstand aus. Der erste Versuch, den Platz zu besetzen, missglückte. Die Siedler wurden von den Bewohnern des Dorfes Kfar Tabije mit einem Steinhagel empfangen und mussten aufgeben. Bei dem in größerer Zahl unternommenen zweiten Versuch wurden sie beschossen und verloren zwei Menschen. Das war vor drei Monaten. Ihr unternehmt heute den dritten Versuch, und diesmal wird es uns gelingen. Heute Abend werden die Verschanzung, der Wachtturm und die ersten Wohnbaracken auf dem Hügel errichtet sein.

»Unsere Abteilung wird das Grundstück noch vor der Dämmerung besetzen. Eine zweite Abteilung wird den Konvoi der Siedler, der zwei Stunden später aufbrechen wird, begleiten. Die Araber werden vor Sonnenaufgang nichts merken. Zusammenstöße während des Tages sind unwahrscheinlich. Die kritische Zeit werden die ersten paar Nächte sein. Aber bis dahin werden wir den ORT befestigt haben.«

»Einige unserer vorsichtigen Obermacher in Jerusalem meinten, wir sollten auf ruhigere Zeiten warten. Der Platz sei isoliert, die nächste hebräische Siedlung elf Meilen entfernt, und es gäbe keine Straße; er sei von arabischen Dörfern umgeben; er sei nahe der syrischen Grenze, von wo aus die Rebellen herüberkommen. Gerade deshalb haben wir uns entschlossen, nicht zu warten. Wenn die Araber einmal sehen, dass sie uns an der Ausübung unserer Rechte nicht hindern können, werden sie sich mit uns verständigen. Wenn sie Zeichen von Schwäche und Zögern bemerken, werden sie uns erst skalpieren und dann ins Meer werfen. Deshalb muss Esras Turm heute Nacht stehen. Das ist alles. Wir haben noch fünf Minuten; in Einzelreihe in die Küche zum Kaffee.«

Um ein Uhr zwanzig in der Früh bestiegen Bauman und die vierzig Jungen die drei Lastwagen und fuhren mit abgeblendeten Lichtern durch die Tore der Siedlung hinaus.

3

Eine Zeit lang blieb der riesige Speisesaal leer im grellen Licht der elektrischen Lampen. Faule Nachtkäfer flogen aus dem Dunkel durch das engmaschige Gitter des Fensters, Küchenschaben krochen geschäftig über den Zementfußboden, und von Zeit zu Zeit schoss eine Ratte über die weiße Oberfläche.

Gegen zwei Uhr früh kam Mischa, der Nachtwächter, herein, um von dem Küchenkessel heißes Wasser für ein Glas Tee zu holen. Dann ging er die Köchinnen und den Speisesaal-Dienst wecken. Eine Viertelstunde später begannen sie sich einzufinden mit noch von Schlaf verschwollenen Gesichtern, aber nervös wach von dem Schock einer kalten Dusche. Sie waren fast drei Stunden vor der üblichen Zeit aufgestanden, um für die neuen Siedler, die in einer Stunde weitermussten, das Frühstück zu bereiten. Die Köchinnen verschwanden in der Küche; die Mädchen vom Dienst, in kurzen Hosen und khakifarbenen Hemden, begannen methodisch den Tisch zu decken.

Um halb drei Uhr früh stapften Dow und Jona in hohen Gummistiefeln herein. Sie hatten den Kuhstall über und fingen eine halbe Stunde vor dem Melken zu arbeiten an. Lea, eine vom Dienst, stellte eine große hölzerne Schüssel vor sich hin, in der Tomaten, Radieschen, Salatgurken, junge Zwiebeln und Oliven, mit Zitronensaft und Olivenöl schmackhaft zubereitet, zusammengemischt waren. Sie kauten schweigend am Salat und bissen dazwischen in die Brotranken. Dow war blond und hatte ein schmales Gesicht und kurzsichtige, blaue Augen; seine schmächtige Gestalt wirkte in dem schweren Overall aus Wachsleinen verloren wie in einem Taucheranzug. Er war fünfundzwanzig, stammte aus Prag und war einer der Begründer der Kommune Gan Tamar. Obwohl er seit drei Jahren die Aufsicht über den Kuhstall hatte, konnte er sich noch immer nicht daran gewöhnen, vor dem Morgengrauen aufzustehen; es war zu Routine gewordene Qual. Um neun Uhr abends schlafen zu gehen, wie man es von ihm erwartete, hätte bedeutet, sich von dem sozialen Leben der Kommune, den Versammlungen, Vorlesungen, Diskussionen und dem Orchester, in dem er Cello spielte, auszuschließen. Er rezensierte auch alle vierzehn Tage moderne Lyrik für die Jerusalem Mail und übersetzte Rilke ins Hebräische.

»Hör zu«, sagte er nach fünf Minuten schweigsamen Kauens zu Jona, »ich möchte gern mit dem Konvoi der Neuen mitgehen.« – »Tow«, sagte Jona, »gut.«

»Ich werde abends zurück sein.«

»Tow.«

»Glaubst du, du wirst allein fertig werden?«

»Ja.«

»Mirjam wird im Laufe des heutigen Tages kalben.«

»Ja.«

Jona war noch kein Mitglied der Kommune; er war vor drei Monaten aus Litauen angekommen und arbeitete noch auf Probe. Er war ein guter Arbeiter, langsam und verlässlich. Er überbot alle Rekorde der Schweigsamkeit; Dow konnte sich nicht entsinnen, ihn einen einzigen vollständigen Satz sagen gehört zu haben. Er war etwas wie ein Rätsel für die Gemeinschaft von Gan Tamar, die nicht wusste, ob sie ihn für einen Philosophen oder für schwachsinnig halten sollte.

Lea brachte ihnen Topfen, Hafergrütze und Tee. Sie blieb unschlüssig beim Tisch stehen und versuchte, Dows verträumten, schläfrigen Augen zu begegnen.

»Gehst du mit ihnen zur neuen Siedlung?«, fragte sie und stützte ihre Ellbogen auf den Tisch neben ihm auf.

Dow nickte.

»Sie sind ganz nett, die Neuen«, sagte sie in einem Ton, der heißen sollte: aber wir, die alte Garde, waren natürlich aus anderem Holz. Auch Lea lebte in der Kommune Gan Tamar seit der Gründung vor sieben Jahren. Sie war in Dows Alter, sah aber älter aus. Ihr dunkles semitisches Gesicht mit den scharfen Zügen war nicht ohne Reiz, aber es war vorzeitig gereift und verblühte rasch, wie bei so vielen Mädchen der Kommunen. Sie trug enge khakifarbene kurze Hosen und Socken wie alle anderen, und ihre muskulösen Schenkel standen in merkwürdigem Gegensatz zu ihrem unjugendlichen Gesicht.

»Sie werden es anfangs schwer haben«, sagte sie und fügte mit leichtem Schaudern hinzu: »Gott, ich möchte nicht mehr von vorne anfangen.«

»Ich weiß nicht«, sagte Dow nachdenklich, während er an einem dick mit Topfen bestrichenen Brot weiterkaute. Lea wurde immer wieder vom Kontrast zwischen dem träumerischen Blick und dem ungeheuren Appetit fasziniert. Beide dachten an die Härten der ersten Jahre – die physische Erschöpfung, hervorgerufen durch die ungewohnte Arbeit, Malaria und Typhus; die Hitze, das beschwerliche, unbehagliche Zeltleben ohne Wasser, ohne Klosette, ohne sanitäre Behelfe; den Schmutz, den Schlamm, die Moskitos und die Sandfliegen … Wenn man von der vergleichsweisen Bequemlichkeit von Gan Tamar im siebenten Jahr seines Bestandes zurückblickte, erschienen diese frühen Pioniertage wie ein heldenhafter Albtraum.

»Ich weiß nicht«, sagte Dow in seiner langsamen Art. »Wir waren damals alle anders. Wir tanzten so oft Horra …«

»Es war immer ein Grund zum Feiern da«, sagte Lea. »Das erste Kalb. Die erste Ernte. Der erste Traktor. Das erste Baby. Die erste Wasserpumpe. Der Dieselmotor. Das elektrische Licht …«

Ihre Stimmung, die ständig zwischen Extremen schwankte, hatte bereits den Albtraum ins Romantische umgebildet. Sie stützte ihre Ellbogen auf Dows Schulter. »Soll ich dir noch einen Teller Grütze bringen?«, fragte sie.

Er schüttelte den Kopf. »Ich muss schon gehen«, sagte er und stand vom Tisch auf. Jona folgte ihm, als er aus dem Speisesaal stapfte, in der Richtung zum Kuhstall, in seinem schlotternden Overall in Stallgeruch und Ländlichkeit gehüllt.

Eine Unterbrechung von ein paar Minuten gab den Mädchen vom Dienst Zeit, ihre Vorbereitungen zu beenden. Die langen, roh gezimmerten Tische sahen sogleich freundlicher aus, als Salatschüsseln, Haufen von dick geschnittenem Brot, Steinkrüge, Bakelitteller und Besteck darauf standen. Um drei viertel drei kamen die ersten Leute an, und ein paar Minuten später waren die hundertfünfzig Männer und Frauen, die mit dem Konvoi weiter sollten, auf ihren Plätzen.

Es waren acht Sitze an jedem Tisch, vier an jeder der seitwärts stehenden Bänke; es war Sitte, sie von dem Küchenende des Saales zum Ausgang zu der Reihe nach zu besetzen, ohne einen bestimmten Platz oder eine Gesellschaft vorzuziehen; eine Sitte, die die Arbeit der Mädchen vom Dienst erleichterte und gleichzeitig als eine Art sozialer Zementmischer diente, der die Mitglieder der Kommune dreimal täglich neu durcheinanderwarf.

Diesmal aber war eine ungewöhnliche Gesellschaft beisammen; die fünfundzwanzig jungen Leute, die zukünftigen Siedler von Esras Turm, und die hundertzwanzig Helfer, die ihnen das befestigte Lager vor Sonnenuntergang zu errichten helfen und zu Ende des ersten Tages zurückkehren sollten. Die Helfer waren Freiwillige, die aus den älteren Kommunen von Judäa, der samarischen Küste, aus dem Tal Jesreel und Obergaliläa gekommen waren; die meisten von ihnen waren berühmt, und einige gar legendäre Gestalten aus den früheren Pioniertagen. Die neuen Siedler, unter ihre schweigsamen, angestrengt essenden älteren Genossen gestreut, waren scheu und von Ehrfurcht ergriffen wie Debütanten. Obwohl sie theoretisch der Mittelpunkt der Angelegenheit waren, waren sie zu schüchterner Bedeutungslosigkeit zusammengeschrumpft; sie saßen da auf den rohen Bänken, eingeklemmt zwischen den massigen Helfern, die sich wenig um sie kümmerten – sie, die vor Aufregung nicht essen konnten und das unbestimmte, nervöse Gefühl hatten, um das Pathos und die Feierlichkeit dieser nächtlichen Stunde, die sie seit Monaten und Jahren ersehnt hatten, betrogen worden zu sein.

Dina saß zu ihrer Freude neben dem alten Wabasch aus der Kwuza Daganja, der ältesten hebräischen Kommune. Daganja lag im Jordantal an der Südspitze des Sees von Tiberias. Sie war im Jahre 1911 von zehn Jungen und zwei Mädchen aus Romni in Polen gegründet worden, die sich entschlossen hatten, Theorie in Praxis umzusetzen, und als erste das Experiment des landwirtschaftlichen Kommunismus angepackt hatten. Sie teilten alles – Verdienst, Essen, Kleidung, die arabischen Lehmhütten, die ihr erstes Quartier waren, die Moskitos und Wanzen, die Nachtwachen gegen Beduinen und Räuber, Malaria, Typhus und Fieber; alles außer ihren Betten, denn sie lebten der wahren romantischen Tradition gemäß einige Jahre in selbst auferlegter Keuschheit. Sie lehnten es ab, bezahlte Arbeitskräfte anzustellen, Geld anzurühren (soweit sie es nicht im Verkehr mit der Außenwelt brauchten) und selbst ihre Hemden zu merken, bevor sie sie in die Gemeinschaftswäscherei schickten, aus Angst, die Sucht des individuellen Besitztriebes könnte in ihnen aufflackern. Sie betrachteten sich als die geistigen Erben der Essener, die, dem oberflächlichen Glanz Jerusalems entflohen, in der Wüste ihre Gemeinschaften gegründet hatten, die auf der Teilung der Arbeit und ihrer Früchte basierte. Die hatten die Bibel, Marx und Herzl studiert und konnten weder einen Baum pflanzen noch eine Kuh melken. Die Araber hielten sie für Wahnsinnige, und die alten jüdischen Pflanzer in Judäa hielten die Kommune der Zwölf für einen schlechten Witz und Ketzerei. Heute jedoch wurde Daganjas dritte Generation in den Gemeinschafts-Kindergärten nach denselben wahnsinnigen Essener-Prinzipien großgezogen, während über hundert weitere ähnliche hebräische Gemeinschaftsdörfer sich über das ganze Land hin verbreitet hatten, vom Mittelmeer zum Toten Meer und von Dan bis Beerscheba. Einige, wie Jagur und Herodes Quell, hatten mehr als tausend Mitglieder, andere wieder nur fünfzig; die älteren waren wohlhabend, mit Parkanlagen, Schwimmbädern und Amphitheatern, und die neuen waren arm, schmutzig und hässlich und brachten sich schwer durch. Einige bauten alles an, andere beschäftigten sich besonders mit exotischen Früchten oder künstlichen Fischteichen; aber alle hatten dieselben grundlegenden Merkmale: Gemeinschafts-Speisesaal, Werkstätten und Kinderhaus; das Verbot bezahlter Arbeitskräfte; Abschaffung des Geldes, des Handels und des Privateigentums; Arbeitsteilung nach den Fähigkeiten des Einzelnen und Teilung des Ertrages nach den Bedürfnissen.

Daganja, das die zwölf Begründer in selbstbewusst betonter Bescheidenheit nach der bescheidenen blauen Kornblume des Jordantales benannt hatten, war ihr gemeinsamer Ahne; ihre Mitglieder wurden als eine Art Kollektiv-Aristokratie angesehen; und die Kommune der Zwölf mit ihren Riesenpalmen und schattigen Alleen hatte in der Tat etwas Exklusives und gesättigt Patrizierhaftes an sich.

Der alte Wabasch, der neben Dina saß und sie gar nicht beachtete, sah ihrer Ansicht nach genauso aus wie der Öldruck eines biblischen Patriarchen. Sein weißer, gekräuselter Bart wuchs überall in seinem Gesicht, sogar aus seinen Ohren und Nasenlöchern. Er hatte blaue Augen und trug ein blaues, am Halse offenes Baumwollhemd und braune Kordhosen, die ein abgetragener Ledergürtel um seinen voluminösen Leib festhielt. Er aß seine Hafergrütze mit großer Hingabe und stopfte zerstreut seinen Bart, der ihm im Weg war, unter sein Hemd zurück. Dina fühlte sich durch den engen Kontakt mit einem der drei Überlebenden der sagenhaften Zwölf innerlich erhoben. Da er sie nicht beachtete, stieß sie ihn nach einiger Zeit leicht mit dem Ellbogen an.

»Genosse Wabasch? Woran denken Sie wohl?«

Er drehte sich zu ihr, mild erstaunt, den Löffel in der Luft. »Denken, mein Kind?«

Joseph, der ihr gegenübersaß, verzog sein intelligentes Affengesicht zu einer Grimasse. In diesem Augenblick war ihr Joseph unsympathisch. Sie legte ihre Hand auf Wabaschs Arm.

»Es war nett von Ihnen, dass sie gekommen sind, uns zu helfen, Genosse Wabasch.«

Er wandte sich wieder ihr zu, und sie musste bemerken, dass seine Augen wässerten und sein rundes, kindisches Gesicht recht schwach und unbedeutend aussah, wenn man sich den Bart wegdachte. Es war Josephs Blick, der sie immer solche Dinge wahrnehmen ließ; deshalb war er ihr auch manchmal unsympathisch.

»Sie gehören also zu den neuen Pionieren, mein Kind?«, sagte der alte Wabasch. »Gut, sehr gut. Die Jugend arbeitet weiter. Ihr werdet das Werk fortsetzen, das wir begonnen haben …«

Dina wünschte, sie hätte den alten Wabasch niemals angesprochen. Sie vermied es, in Josephs Richtung zu schauen, und konzentrierte sich darauf, die Oliven aus ihrem Salat zu fischen. Aber der alte Wabasch hatte seine Grütze beendet und wurde gesprächig. Er sprach mit milder, rabbinerhafter Stimme, in einem Hebräisch, das einen stark jiddischen Akzent hatte, von der nationalen Renaissance und dem sozialistischen Ideal, der Freude, das zweimal verheißene Land wieder aufzubauen, und von der Tragödie der noch nicht erlösten Millionen im Exil. Er verweilte wiederholt und voll Sorge bei den »Massen« und den »Millionen« und schien einen schmerzlichen Genuss aus Worten wie »Tragödie« und »Verfolgung« zu ziehen. Da aber diese Worte leicht spritzend zwischen den Öldrucklocken hervorkamen, schienen sie für Dina alle Realität und Bedeutung zu verlieren und standen in keiner Beziehung zu dem geschwürartigen Gewebe in ihrem Gedächtnis, dem Zu-Vergessenden.

Endlich zeigte ein schriller Pfiff an, dass die Lastwagen bereit waren, und es begann ein lautes Scharren von Schuhen, als sich alle gleichzeitig von den Tischen erhoben. Dina ging mit der Menge der Tür zu und verließ den alten Wabasch ohne ein weiteres Wort. Im Mittelgang holte sie Joseph ein; sie sah drein, als ob sie weinen wollte.

»Es ist ein Pech«, sagte er grinsend, »dass er nicht aufhörte, ›milliohnim, milliohnim‹ zu sagen. Ist dir schon aufgefallen, dass das Hebräische kein Wort für die Million hat? Tausend ist die höchste Zahl, die wir benennen können. So musste er die moderne Zahl mit dem alten hebräischen Plural verwenden; das macht es so misstönend. Wir sollten die Millionen aus unserem Wortschatz streichen. Tausend ist die obere Grenze des Vorstellbaren; darüber hinaus betritt man die Sphäre des Abstrakten.«

Sie waren mit der Menge durch die offene Tür in die Dunkelheit geschoben worden und warteten mit den anderen, bis die Reihe einzusteigen an sie kam. Die Lastwagen fuhren einer nach dem anderen vor, die blendenden Scheinwerfer voll angedreht, nahmen ihre Ladung an Passagieren auf, rüttelten weiter auf der holprigen Straße durch die schlafende Siedlung hindurch und hinaus durch das offene Tor. Jeder abfahrende Wagen ließ das Dunkel noch umfassender und tiefer erscheinen. Als sie dastanden und warteten, bis sie an die Reihe kamen, fühlten sie den kühlen Morgenwind vom Meer her und die eindringliche Stille des sternenbedeckten Himmels.

Neben Dina stand Simon. Er stand still, wie Habtacht, in seine Einsamkeit gehüllt wie in ein Tuch. Sie legte ihre Hand auf seinen Arm.

»Klettern wir ganz oben hinauf auf den Wagen. Es wird schön sein, so hoch oben zu fahren …«

Es war gerade etwas nach zwei Uhr, als der letzte Wagen des Konvois nach dem fernen Hügel auszog, der im Sternenlicht schwelgend die letzten tausend Jahre unbehelligt geblieben war, und nun die Kommune von Esras Turm werden sollte.

4

Der Muchtar von Kfar Tabije war der einzige Mann im Dorfe, der im Pyjama schlief. Der andere Muchtar, der am anderen Ende des Dorfes wohnte, schlief nach Beduinenart in seinen Kleidern auf einer Matte.

Um halb sieben Uhr früh wurde der Muchtar von Issa, seinem ältesten Sohn, geweckt. Issa war eine gute Weile neben dem Bett gestanden und hatte sich nicht getraut, seinen Vater anzurühren; seine eng beisammenliegenden, leicht schielenden Augen waren ängstlich auf die gewaltige Masse in dem blau-gelb gestreiften Pyjama gerichtet. Der Muchtar hatte im Schlaf die Decke abgestreift; seine zerknüllte Pyjamajacke hatte sich hinaufgeschoben und einen Streifen bräunlicher, mit schwarzem Flaum bedeckter Haut gerade oberhalb des Nabels enthüllt. Issa wandte seinen Blick von seines Vaters Blöße ab. Er hielt eine kleine Tasse bitteren Kaffees in seiner Hand, der bald kalt sein und folglich zu heftigen Unerquicklichkeiten führen würde. Seine Augen wanderten nervös über das weiß getünchte Zimmer, das nichts enthielt außer dem Bett, der Strohmatte, einigen niedrigen, geflochtenen Stühlen und einem von der Decke herunterhängenden Fliegenfänger. Die dem Bett gegenüberliegende Wand war mit einem bemalten Papierfächer geschmückt und mit Photographiedrucken von General Allenby und einer süßlich lächelnden Person in gestreiften Hosen und einer Nelke im Knopfloch, die aussah wie ein Damenfriseur aus Leeds und sich bei näherer Betrachtung als Mr. Neville Chamberlain herausstellte. Die eine der Photographien war mit einem Strauß vertrockneter Kornblumenstängel zum Zeichen der Loyalität des Muchtars und die andere mit einer Kette von blauen Glasperlen geschmückt, um Mr. Chamberlain gegen den bösen Blick zu beschützen.

Der Kaffee wurde kalt. Issa räusperte sich. »Vater«, rief er. »Willkommen, Vater.«

Der Muchtar war sofort wach und setzte sich mit einem Ruck auf.

»Zweifach willkommen«, sagte er und griff nach dem Kaffee. Er wusste, dass man nicht wagen würde, ihn ohne gewichtigen Grund zu wecken, und wartete, den bitteren Kaffee geräuschvoll schlürfend, auf die Nachricht, seine schweren, blutunterlaufenen Augen auf das fade Gesicht seines Sohnes gerichtet.

»Vater, sie haben den Hügel der Hunde besetzt«, sagte Issa. Hügel der Hunde nannten die Bewohner von Kfar Tabije den Platz, ein Name, der sich von irgendeinem sagenhaften, längst vergessenen Ereignis ableitete.

Der Muchtar erhob sich, ohne die Hausschuhe zu beachten, die ihm sein Sohn entgegenhielt, von seinem Bett und schritt barfuß auf den Balkon hinaus. Die Sonne war vor einer halben Stunde aufgegangen und die Luft schon heiß. Er stützte sich mit seinen Handflächen schwer auf das Geländer aus roten Ziegeln, die, mit Löchern zwischen jedem angrenzenden Paar, eine Art horizontalen Gitters bildeten. Jenseits des Hauses des Muchtars standen nur ein paar Lehmhütten, die die Vorposten des Dorfes bildeten, dann kam der Abhang zum Tal hinunter mit seinen spärlichen Terrassen. Das Tal war trocken und steinig mit ein paar Flecken schwarzer, zerpflügter Erde; auf seiner entfernteren Seite erhob sich der ebenso unfruchtbare Hügel der Hunde. Die Spitze des Hügels schien von winzigen schwarzen, kriechenden Gestalten zu schwärmen. Inmitten dieses geschäftigen Ameisenhaufens konnte man etwas wie ein vertikales Zündholz erkennen: den Wachtturm.

Mit langsamen, bewussten Kaubewegungen sammelte der Muchtar den Speichel in seinem Mund, knetete ihn und spuckte über das Geländer. Er fluchte leise und wütend und wendete sich an Issa:

»Was stehst du da herum, du pockennarbiges Maultier? Bring mir meinen Feldstecher.«

Der Junge sprang auf und kam mit einem beachtlichen Messingteleskop zurück. Es war ein Andenken von der türkischen Armee, in der der Muchtar im Ersten Weltkrieg als Offizier gegen General Allenbys Truppen gekämpft hatte. Er stellte das Glas ein, und der Hügel der Hunde sprang aus seiner Entfernung von zwei Meilen auf die von zweihundert Meter. Der getäfelte Rahmen des Wachtturms, nun mit jedem Detail sichtbar, beherrschte die Szene; an seiner Spitze konnte man das Riesenauge des Reflektors sehen, das des Nachts schimmernd seine Botschaft an die Verbündeten der Eindringlinge senden und das friedliche Dunkel der Hügel besudeln würde. Um den Turm herum waren die unordentlichen Anfänge eines Lagers, verworrener Stacheldraht, Gräben und Unterstände, einige Zelte und die erste Wand einer zusammenlegbaren hölzernen Baracke, die gerade aufgestellt wurde. Und überall geschäftige Gestalten, die gruben, hämmerten und in würdeloser, fremdländischer Hast herumliefen in ihren widerlichen Gewändern, ohne Kopfbedeckung, in offenen Hemden; und ihre verächtlichen, schamlosen Frauen mit nackten, runden Waden und Schenkeln, mit Brüsten, die die engen Hemden sprengten – feile Weiber, Dirnen, Huren und Hurentöchter … Der Muchtar ließ das Glas sinken. Sein Gesicht wurde gräulich gelb wie bei einem Malariaanfall, und seine Augen waren blutunterlaufen. Fast drehte sich ihm der Magen um bei dem Gedanken, dass von nun an jeden Morgen beim Aufstehen dieser abscheuliche Anblick in seine Augen fallen würde, diese Besudelung, diese schamlose Herausforderung durch die Eindringlinge. Hunde auf dem Hügel der Hunde, die ihren Schmutz um sich warfen, sich in ihm wälzten, ihre Burg von Schmutz errichteten … Es war aus. Die ganze Landschaft war zerstört. Nie wieder sollte er, der Muchtar von Kfar Tabije, sich seines eigenen Balkones freuen. Seine Augen sollten nicht mehr in Frieden auf Gottes Schöpfung ruhen, die Fellachen im Tale beobachten, wie sie in würdevoller Ruhe hinter ihren hölzernen Pflügen einherschreiten, den Schafen, die über die Abhänge strömten, zuschauen – sie werden von jenem einen Fleck angezogen sein, der zum Mittelpunkt der ganzen Landschaft geworden war, jenem vergifteten Brunnen des Übels, dem Quell der Blasphemie und der Versuchung …

Vom Innern des Hauses hörte er das langsame Tap-Tap, das Aufschlagen des Stockes des Alten auf dem Steinboden. Issa, der es auch gehört hatte, brachte seinem Vater rasch die Kleider. Der Muchtar schlüpfte in seine langen, weiten Röcke, zog das gestreifte Hemd über seinen Pyjama, schlang das Kefije um seinen Kopf, hob den gewundenen Agal wie eine Krone mit beiden Händen in die Höhe und schob ihn oben auf dem Kefije zurecht. Er hatte gerade seine Toilette beendet, als der alte Mann, Stock voraus, am Balkon auftauchte. Ohne den Gruß seines Sohnes und Enkels zu beachten, ging er mit kleinen energischen Schritten bis zum Geländer vor, legte seinen Stock darauf und hob sein blindes Gesicht gegen die Hügel empor. »Wo?«, fragte er mit einem kurzen, befehlenden Schrei. Er streckte seinen spärlichen weißen Ziegenbart vor, und seine knochige Nase mit der Habichtskrümmung schien in der Luft nach dem Geruch der Eindringlinge zu schnüffeln.

»Dort drüben am Hundehügel«, sagte der Muchtar unterwürfig und lenkte den Stock in der Hand des alten Mannes gegen die Stelle.

Der alte Mann antwortete nicht; er stand aufrecht und bewegungslos am Geländer, das Gesicht gegen die Hügel erhoben. Issa war dem Blick des Muchtars ausgewichen und im Hause verschwunden. Der Muchtar stand hinter seinem Vater wie ein auf Befehle wartender Kellner, sein großer, schwerer Körper zu schuldbewusster Formlosigkeit zusammengesunken. Schließlich konnte er das Schweigen des alten Mannes nicht länger ertragen.

»Es ist nicht meine Schuld«, sagte er mit gutturaler, kläglich selbstbewusster Stimme. »Das ganze Dorf war dafür, zu verkaufen. Sie hätten auch gegen meinen Willen verkauft, die Hunde, und wir hätten nichts bekommen.«

Der alte Mann antwortete und bewegte sich nicht.

»Ich habe nur achthundert bekommen«, sagte der Muchtar, »und sie hätten auf jeden Fall verkauft. Ich konnte nichts tun. Sie haben uns betrogen, die Schweine. In Chubeira zahlten sie sechs Pfund pro Dunam und dem Muchtar weitere fünfhundert.«

Der alte Mann sagte noch immer nichts, drehte sich dann nach einer Weile um und humpelte, Stock voraus, ins Haus zurück.

Der Muchtar horchte auf das sich entfernende Tap-Tap auf den Kacheln. Bei Gott, dachte er, was weiß er? Er sieht nichts und versteht nichts von der Welt. Bei Gott …

Er zog sich in sein Schlafzimmer zurück, ohne sich noch einmal nach dem Hügel umzuwenden; aber in der Mitte seines Rückens, zwischen den Schulterblättern fühlte er dessen verächtlichen Blick wie das Starren des bösen Blicks.

Auf seinem Morgenspaziergang durch das Dorf fühlte sich der Muchtar einsam und bedrückt durch die Entscheidungen, die er in den nächsten paar Stunden zu treffen hatte; er wusste allerdings, dass er sich hätte sofort entscheiden sollen, als ihn Issa mit der Nachricht weckte. Er hätte ja seinen Spaziergang unterlassen können, aber die Dorfbewohner und der andere Muchtar hätten daraus gleich Schlüsse gezogen. Also wanderte er wie gewöhnlich die eine zusammengestückelte Straße entlang, die ihren Weg schlangenartig durch das Dorf wand, eine stattliche Gestalt, unnahbar mit seinem dunklen, finsteren Gesicht; würdevoll und ehrfurchteinflößend. Trotz der Löcher und Unebenheiten in der Straße musste er nie auf seine Füße hinunterblicken, die jeden Spalt zwischen den Steinen kannten und jede Wendung des Abflusskanals, der die Mitte der Straße entlanglief wie das umgedrehte Rückgrat einer Schlange – die Anlage hatte sich seit der Zeit der Römer nicht geändert. Die Fellachen, die noch nicht auf dem Felde draußen waren, grüßten ihn vor ihren Lehmhütten mit der üblichen Ehrerbietung, während sich die Frauen auf den Stufen mit ihrer üblichen Bescheidenheit in das Halbdunkel der Hütten zurückzogen. Als er ihre formlose, plumpe Witwentracht ansah, ihre Gesichter, mit zwanzig verblüht und stumpf, und den ewigen Säugling mit dem von Ungeziefern zerbissenen Gesicht, den sie an ihrer schlaffen Brust oder in einem Tuch am Rücken trugen, gedachte er mit erneuter Wut der schamlosen Huren am Hügel der Hunde und ihrer nackten Arme und Schenkel. Ja, alles war wie sonst, und wenn er anhielt, um einem Familienoberhaupt einer vornehmen Familie oder sonst einem Mann von Bedeutung die Ehre anzutun, ihn nach seiner und seiner Söhne Gesundheit und dem Stand der Felder und des Viehs zu fragen, erhielt er die übliche Antwort, dass gottlob alles in Ordnung wäre und kein Grund zur Klage. Niemand erwähnte die bevorstehenden Ereignisse mit einem Wort oder einer Andeutung oder auch nur einem fragenden Blick; und doch lag deren Schatten auf jedem Gesicht, und sie alle wussten von der Entscheidung, die der Muchtar zu treffen hatte – und wuschen ihre Hände in Unschuld, die feigen Hunde, damit sie nachher sagen könnten, sie hätten nichts gehört und nichts gewusst von den Ereignissen der kommenden Nacht –, vorausgesetzt, diese Ereignisse würden überhaupt stattfinden …

Nun hatten sich seine Gedanken schließlich doch dem Problem zugewendet, das er von sich zu weisen oder wenigstens aufzuschieben versucht hatte, dem er aber nicht ausweichen konnte. Es war ein verhängnisvolles Dilemma, das er eigentlich mit anderen klugen und erfahrenen Männern besprechen sollte, dessen Natur aber gerade eine Aussprache ausschloss. Nicht einmal mit seiner eigenen Familie konnte er die Last teilen. Sein Vater, dem Gott noch viele Jahre schenken möge, hatte das Verständnis für die Wege dieser Welt verloren, und sein ältester Sohn war eine pockennarbige Hyäne und hatte nichts im Kopf, als von Geld zu träumen, um die Bordelle Syriens besuchen zu können – und wartete mit Freude darauf, dass sein Vater in die eine oder andere Falle gehen und entweder von der Regierung aufgehängt oder von den arabischen Patrioten in den Hügeln erschossen würde.

Denn das waren tatsächlich die Alternativen, die den Muchtar erwarteten, wenn er nicht mit besonderer Klugheit und Vorsicht vorging. Die Patrioten lagen ringsum überall in den Hügeln, geführt von dem berühmten Revolutionär Fawzi el-Din Kawki, dem Gott noch viele ruhmreiche Jahre schenken möge, wenn auch möglichst fern von dem friedlichen Dorf Kfar Tabije. Unglücklicherweise war jedoch Fawzis geheimes Hauptquartier augenblicklich gerade an einer bestimmten verborgenen Stelle in den Hügeln nicht weiter als drei Stunden Ritt entfernt, und seine Leute kamen jede zweite Nacht regelmäßig nach Kfar Tabije, um sich des Dorfes Tribut für die Sache in Schafen, Mehl und Durrha zu holen. Nicht umsonst hatte Fawzi in der türkischen Armee und unter König Ibn Saud gedient; er verstand es, seine Verpflegung zu organisieren und vom Besten des Landes zu leben. Offiziell wusste der Muchtar von diesen nächtlichen Vorgängen ebenso wenig wie die übrigen Dorfbewohner; und während der gelegentlichen Besuche des stellvertretenden Distriktkommissars Newton zeigte sich – nach Austausch der Begrüßung und Zeremonien, nachdem man sich gegenseitig der Gesundheit und des Wohlbefindens beider Familien vergewissert hatte, nachdem Kaffee herumgereicht und das Wetter und die Ernteaussichten erörtert worden waren – seine Unschuld für jeden, den es anging, klarer als der Tag. Man gab natürlich das Anwachsen nächtlicher Diebstähle in jüngster Zeit zu und betrauerte die gottlosen und rechtlosen Zeiten mit tiefen Seufzern und kummervollen Betrachtungen; was konnte aber ein armer Dorfmuchtar gegen diese schleichenden, unsichtbaren Diebe ausrichten? Man konnte doch schließlich nicht jedes Schaf oder jede Henne mit Schloss und Kette um seine Beine festhalten – und dieser, wenn auch oft wiederholte, Scherz war immer der Anlass zu großer und lang anhaltender Heiterkeit, alle schlugen sich auf die Knie und wischten sich Tränen aus den Augen – außer Newton Effendi, der nicht aufhörte, seinen Kaffee in zerstreutem Schweigen zu trinken. So weit gut – aber der Muchtar hatte eine Vorahnung, dass sich dies nicht mehr länger werde fortsetzen lassen und dass der Scherz seine Würze verliere. Bei seinem letzten Besuch war Newton Effendi zerstreuter denn je und hatte, als von Schafen und Vieh die Rede war, in seiner schwer verständlichen Art die baldige Ankunft einer Meute von Spürhunden erwähnt, die imstande wären, jede Spur von Dieben bis zum Ende dieser Hügelwelt aufzuspüren. Man konnte dem Muchtar natürlich nichts Bestimmtes beweisen; was aber, wenn sie das Dorf durchsuchten und einige von Fawzis Leuten fänden, die die bedauernswerte Gewohnheit hatten, in der einen oder andern Hütte zu übernachten – eine Gefälligkeit, die man aus Gründen der Gastfreundschaft nicht versagen konnte; oder wenn irgendein Schweinehund von der Familie des anderen Muchtars eine Aussage machte und irgendwelche erdichtete Lügen beeidete? Überall lauerte Gefahr, und wer wusste, welches Spiel Newton Effendi spielte? Es war klar, dass er Unannehmlichkeiten vermeiden wollte; aber andererseits konnte man nicht leugnen, dass die Patrioten zu weit gegangen waren, als sie nicht nur Juden, sondern auch Engländer getötet und sich selbst gegen die Regierung feindlich gestellt hatten. Die Situation war ganz verändert, und es kannte sich niemand mehr aus, nicht einmal mehr mit dem stellvertretenden Distriktkommissar Newton. Und dann waren noch die Militärs da; sie hatten kürzlich angefangen, Häuser in die Luft zu sprengen, um friedliche Dörfer wie Kfar Tabije, denen man nichts beweisen konnte, zu strafen; und sie suchten sich immer die besten Häuser im Dorfe zum Sprengen aus, zuerst das des Muchtars … Es gab natürlich die Arabische Bank, die ganz großzügige Kredite gewährte, damit die Häuser der Opfer wieder aufgebaut werden können; und einige Leute in Lydda un Ramle sollen dabei ganz gut abgeschnitten haben und bekamen ein schönes Steinhaus als Ersatz für eine Lehmhütte oder sonst eine verfallene Ruine; man sagt sogar, dass ein paar ganz Gescheite Mittel gefunden hätten, ihre Lehmhütten in die Luft sprengen zu lassen, obwohl die Engländer sie zu behelligen vergaßen. Aber das eigene Haus ist doch das eigene Haus, und wenn es zufällig ein gutes Haus ist, riskiert man es nicht gerne; und noch weniger seinen Hals, den keine Großzügigkeit der Arabischen Bank wieder ersetzen könnte …

Diesen Gedanken nachhängend hatte der Muchtar seinen kreisförmigen Spaziergang beendet und war zu Hause angekommen; er zog seine Hausschuhe an, ließ sich seine Wasserpfeife bringen und setzte sich unter Mr. Chamberlains Bild nieder, um seine einsamen Betrachtungen fortzusetzen. Das leise Sprudeln der Pfeife beruhigte seine Sinne, während seine Hände die gelben Bernsteinperlen seines Rosenkranzes weiterschoben.

Seine Gedanken wandten sich der zweiten Stelle des Dilemmas zu. Es war der ausdrückliche Wunsch Fawzi el-Dins, dass sofort ein Bote zu ihm entsandt werde, sollten die Juden versuchen, von dem Hügel der Hunde Besitz zu ergreifen. Es war leicht, die Gründe für das lebhafte Interesse des Patriotenführers an der Sache zu erraten. Er wollte ein Exempel statuieren. Ein Exempel, das der Welt ein für alle Mal zeigen sollte, dass die arabische Nation entschlossen war, der Errichtung neuer Siedlungen ein Ende zu setzen. Wenn dies Fawzi gelang, würden die Hunde nie mehr einen neuen Versuch wagen, und das stückweise Entschlüpfen des Landes aus arabischen Händen wäre beendet.

Ja, Fawzis Absicht war klar, und er hatte die besten Chancen, die Hunde des Hundehügels von der Erdoberfläche verschwinden zu lassen. Der Muchtar atmete tief, und die Bläschen in der Pfeife vermehrten sich, als hätte das Wasser zu kochen begonnen. Oh, morgen aufzuwachen und zu dem Hügel hinüberzublicken und keinen Wachtturm mehr zu sehen und jene kriechenden Insekten wie Gespenster im Licht verschwunden zu wissen; und die reine Luft einzuatmen und das friedliche Land mit seinen schweigenden Hügeln zu schauen … Bei Gott, so sei es.

Der Muchtar erhob sich und rief nach Issa. Er hatte sich entschieden. Er hatte Fawzi el-Din ein Versprechen gegeben, und es soll gehalten werden, was auch immer die Folgen sein mögen. Vielleicht werden die Engländer das Dorf in die Luft sprengen, vielleicht sein eigenes Haus – sie würden bald erkennen, dass keine Drohungen und keine Gewalttaten etwas ausrichten können gegen den geeinten Willen einer Nation, die entschlossen ist, ihren Boden gegen einen fremden Eindringling zu verteidigen. Im Übrigen könnten sie ihnen nichts beweisen. Kfar Tabije war ein friedliches Dorf, dessen Bauern den Schlaf der Gerechten schliefen und nichts von den nächtlichen Vorgängen wussten.

Issa nahm die Instruktionen des Muchtars mit erschreckten, unruhigen Augen, aber respektvoller Ruhe entgegen. Er verbeugte sich, berührte seine Stirne, küsste seinem Vater die Hand und ging sein Pferd satteln. Er ist doch ein guter Junge, dachte der Muchtar. Und in einer warmen Welle von Großzügigkeit beschloss er, Issa eine gute Frau zu kaufen, ungeachtet der Kosten; ein stämmiges Mädchen, mit ebenso festem und rundem Fleisch wie die Huren am Hügel mit ihren hinten spannenden kurzen Hosen.

Nun, da er sich entschieden hatte, fühlte er sich entspannt und versöhnt mit sich selbst. Denn unter der Oberfläche seines lärmenden Wesens kannte er sich als schwachen, bestechlichen und habgierigen Menschen; aber er wusste auch, dass seine Liebe für die Hügel und seine Heimat echt war und dass er sie gegen die Eindringlinge verteidigen würde mit Schlauheit, Tapferkeit und List, mit Lächeln und Verrat, und er war durchaus bereit, sich, wenigstens solange seine gegenwärtige Stimmung vorhielt, aufhängen zu lassen und nicht mit der Wimper zu zucken, wenn sie ihm das gedrehte Seil über den Kopf werfen.

5

Der Konvoi war gerade vor Sonnenaufgang am Bestimmungsort angelangt.

Nur die leichteren Wagen konnten bis an die Spitze des Hügels heranfahren. Ihre Motoren dröhnten, und ihre Kühler spuckten Dampf, als sie zu zwei Meilen die Stunde den mit Geröll und Flecken trockener, abbröckelnder Erde bedeckten, weglosen Abhang hinaufkrochen. Die schweren Wagen mussten auf halbem Wege stehen bleiben, dort, wo der Karrenweg aufhörte.

Bauman und seine Burschen warteten oben auf den Konvoi. Sie waren vor zwei Stunden angekommen und schienen sich zwischen den ungastlichen sternenbestrahlten Felsen schon richtig zu Hause zu fühlen. Bauman hatte die Jungen den gewellten Sattel des Hügels entlang und am Rande der die Böschung überdachenden Felsblöcke aufgeteilt; da saßen oder hockten sie in dunklen Haufen, die glühenden Funken ihrer Zigaretten hingen in der Luft, ihre Gewehre zeichneten sich scharf gegen die Sterne ab.

Ganz oben auf dem Hügel, wo die Lage am vorteilhaftesten war, wurde ein hundert zu sechzig Meter großes Rechteck säuberlich abgesteckt und damit der Grund für das Lager markiert. Ein Traktor mit einem Pflug knarrte langsam und gequält um dieses Rechteck herum und zog die erste symbolische Furche, die nach arabischer Sitte bedeutet, dass die neuen Siedler von dem Land tatsächlich Besitz ergriffen haben.

Gegen halb sechs zeigte eine leichte Rötung über dem Hügel im Osten an, dass sich der Himmel für den Anbruch des Tages rüstete; in der Höhe verbreitete sich eine graue Blässe, in der sich ein Stern nach dem anderen auflöste, und bald danach ging, als hätte sie es eilig, unvermittelt rasch die Sonne auf. Innerhalb einer Viertelstunde durchmachte der wolkenlose Himmel eine Wandlung von lichtem Grau zu durchsichtigem Grünlichblau, und ringsherum tauchten die Hügel in ihrer gewöhnlichen Tagesgestalt auf, trocken und verödet und dennoch sanft und weich gerundet. Sie erschienen rötlich braun aus der Nähe, kalkgrau aus der Ferne, und von einem unwirklichen zarten Pastell-Lila, wie sie sich gegen den Horizont zu hinzogen. Die neuen Siedler fanden sich mitten in einer Landschaft von sanfter Trostlosigkeit, von einer durch Alter gereiften Dürftigkeit. Die Felsen hatten sich hier für alle Ewigkeit festgesetzt; das spärliche Gebüsch und die Olivenbäume strahlten eine ruhig zufriedene Ergebenheit aus. Ein paar Aasgeier segelten um die Hügelspitze herum; die Kurven, die sie beschrieben, schienen die ebenmäßigen Wellenlinien der Hügel zu paraphrasieren.

Am Abhang im Osten, jenseits des Tales, lag das Dorf Kfar Tabije schweigsam und wie entvölkert. Seine Häuser, aus dem Lehm und Stein des Hügels gebaut, hatten die Farbe des Hügels; sie umarmten den Abhang, aus dem sie gemeißelt waren, und in den sie sich durch natürliche Mimikry aufzulösen schienen. Ihre Wände waren blind, mit denkbar kleinsten quadratischen Fensterlöchern oder überhaupt ohne Fenster. Die unter dem Dorf gelegenen Terrassen waren durch lose Steinmauern geschützt, die durch den Regen des Vorjahres zum Teil zerstört waren. Einige Häuser trugen runde Kuppeln aus Lehm; andere hatten flache Lehmdächer, aus denen Gras und Unkraut hervorwuchsen. Das ganze Dorf sah aus wie eine altertümliche Ruine, die über den ganzen Abhang ausgebreitet sanft zu dem Staub zerfällt, aus dem sie sich in einer zeitlosen Vergangenheit erhoben hatte; es sonnte sich friedlich unter der frühen, aber bereits heiß werdenden Sonne Galiläas.

Die Leute, die mit dem Konvoi angekommen waren, sammelten sich rund um einen Lastwagen, von dessen Dach aus Ruben, der Führer der neuen Siedler, die Namen und die den einzelnen Männern und Frauen zugedachte Arbeit verlas. Er war ein großer, knochiger Geselle mit sparsamen Gebärden, und er konnte, ohne seine Stimme zu erheben, Ruhe gebieten. Nach etwas anfänglichem Durcheinander ordneten sich die Gruppen, und um sechs Uhr früh war jeder bei der Arbeit. Die größte Gruppe von ungefähr fünfzig Leuten war damit beschäftigt, vom Ende des Karrenweges zum Lager auf der Hügelspitze hinauf einen Weg für die schweren Lastwagen freizumachen, eine Strecke von ungefähr zweihundert Metern. Die Steine, die sie auflasen, wurden in Körbe geworfen; die Körbe wanderten von Hand zu Hand in einer Kette hinauf zur Spitze, wo eine zweite Gruppe, geübte Hagana-Leute, sie zum Bau der Verschanzungen verwendeten. Diese Wälle schützten fünf Unterstände, von denen zwei nach Norden und je einer nach Osten, Süden oder Westen schauten. Eine dritte Gruppe grub Zickzack-Gräben aus, die die Unterstände verbinden sollten; infolge der Untiefe der Erdschicht über dem felsigen Grund konnten diese Verbindungsgräben nur Menschen, die auf allen vieren kriechen, Schutz gewähren. Eine andere Gruppe rammte Eisenpfosten für das Stacheldrahtgitter, das das Lager vor den Schützengräben umgeben sollte, in die Erde.

Unterdessen hatte die Errichtung des Wachtturms und der