Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: CAPITÁN SWING LIBROS

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Serie: Ensayo

- Sprache: Spanisch

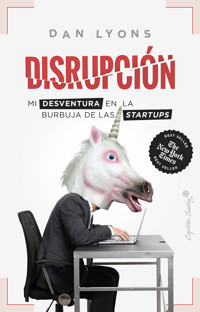

Durante veinticinco años, Dan Lyons fue redactor de Newsweek hasta que un viernes por la mañana recibió una llamada: su trabajo ya no existía. «Quieren contratar a gente más joven», le dijeron. Con cincuenta años, esposa y dos niños pequeños, estaba jodido. Pero le vino una idea a la cabeza: había escrito mucho sobre Silicon Valley y la explosión tecnológica, ¿por qué no unirse? Pronto contactó con HubSpot, una startup de Boston y le ofrecieron muchas acciones a cambio de aceptar un extraño rol: «asociado de marketing». ¿Qué podía salir mal? Los HubSpotters eran verdaderos creyentes: estaban haciendo del mundo un lugar mejor… vendiendo spam. El ambiente de la oficina era una mezcla entre una fraternidad universitaria y una secta: las fiestas duraban hasta bien entrada la noche, las cabinas de las duchas eran guaridas donde tener sexo, un «club de flexiones» se reunía a mediodía en el vestíbulo, mientras en la «fábrica de contenidos» otros jugaban a pegarse tiros en un videojuego. Y en medio de todo esto estaba Lyons, con el doble de edad del empleado promedio de HubSpot, sentado en su escritorio sobre una pelota hinchable que se suponía que era su silla. Pero este libro va más allá de HubSpot. Es una historia sobre lo que es tratar de reinventarse y comenzar una nueva carrera a los cincuenta años, en una industria hostil a los trabajadores mayores.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 547

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

He pasado los últimos diez años escribiendo sátiras sobre la industria tecnológica: primero en un blog, luego en una novela y recientemente en una serie de televisión. Pero ninguna de las situaciones que se me ocurrieron para esos relatos de ficción podría compararse con el nivel de ridículo que encontré cuando empecé a trabajar en una auténtica empresa tecnológica, el fabricante de softwareHubSpot. Este libro es la crónica del tiempo que pasé en la compañía y no es una obra satírica. Todo lo que cuento en Disrupción ocurrió realmente. En este libro he utilizado el nombre real de algunas personas, aunque en la mayoría de los casos he inventado seudónimos y apodos. Algunas personas que han trabajado en HubSpot o que siguen trabajando allí aceptaron ser entrevistadas para el libro, pero solo a condición de que nuestras conversaciones fueran confidenciales. Otras no quisieron hablar conmigo, por miedo a lo que HubSpot pudiera hacerles. En esos momentos me pareció que sus preocupaciones eran ridículas, pero, al ver lo que ocurrió después, puede que tuvieran razón al tener miedo.

Con respecto a la terminología, cuando utilizo el término Silicon Valley, no pretendo hacer referencia a la región geográfica real, es decir, a la península de noventa y cinco kilómetros situada entre San Francisco y San José, donde se construyeron las primeras empresas de tecnología. Silicon Valley, al igual que ha ocurrido con Hollywood o Wall Street, se ha convertido en el nombre metafórico de todo un sector que está ubicado en Los Ángeles, Seattle, Nueva York, Boston y otros muchos lugares, así como en el Área de la Bahía de San Francisco.

En este libro utilizo el término burbuja para referirme no solo a la burbuja económica en la que la valoración de algunas startups tecnológicas subió como la espuma, sino también a la actitud de las personas que trabajan en las compañías tecnológicas, los auténticos creyentes que se tragan la poción de la empresa con los ojos cerrados y son sus leales seguidores y le profesan obediencia ciega, las personas que viven dentro de un filtro burbuja en Internet que las aísla del resto del mundo, que rebosan confianza en sí mismas y amor propio, inmunes a las críticas, vacunadas contra la realidad, sin ser conscientes de lo ridículas que resultan para los demás.

HubSpot, donde trabajé desde el mes de abril de 2013 hasta diciembre de 2014, formaba parte de esa burbuja. En noviembre de 2014 la empresa salió a bolsa con una exitosa oferta pública inicial de venta de acciones (OPI) y ahora tiene un valor de mercado de casi 2.000 millones de dólares estadounidenses. Pero este libro habla de muchas otras cosas. En él cuento lo que ha significado para mí tener que intentar reinventarme y empezar una nueva carrera a los cincuenta, especialmente en un sector que por lo general es bastante hostil con los trabajadores de más edad. Es una historia sobre cómo ha cambiado el empleo y sobre cómo algunas empresas que afirman que trabajan para «hacer del mundo un lugar mejor» en realidad están haciendo justamente lo contrario.

En Silicon Valley proliferan los mitos y la creación de nuevos mitos. Me decidí a escribir este libro porque quería dar una visión más realista de la vida dentro de un «unicornio» y desmontar la mitología popular sobre esos emprendedores heroicos. Los líderes de HubSpot no eran héroes, sino más bien un montón de charlatanes que se dedican a las ventas y al marketing y que se inventaron una buena historia sobre una mágica tecnología transformadora y se hicieron ricos vendiendo acciones de una empresa que aún no ha producido ni un solo centavo en beneficios.

A lo largo de este libro relato también el viaje de autodescubrimiento —una cura de humildad en ocasiones dolorosa— que supuso para mí este intento de transformarme a mí mismo para dejar de ser periodista y convertirme en un profesional del marketing en una startup de software. Espero que mi historia ofrezca una visión entre bastidores de lo que era la vida dentro de una startup en un periodo en el que la industria tecnológica había perdido temporalmente la cabeza… y en el que yo mismo, para bien o para mal, también la perdí.

01

Macho blanco

varado en la playa

Nueve meses antes, es el verano de 2012 y todo va bien. Tengo cincuenta y un años y estoy felizmente asentado en la vida de casado en un barrio residencial de Boston, con dos niños y un empleo que me encanta. En Newsweek me pagan por conocer a gente fantástica y escribir sobre temas que me fascinan: la energía de la fusión nuclear, la reforma educativa, los superordenadores, la inteligencia artificial, la robótica, la creciente competitividad de China o la amenaza global del hackeo auspiciado por los Estados. Para mí, Newsweek es más que una empresa; es una institución. Y tengo la sensación de que ser redactor de la revista es el mejor trabajo del mundo.

Entonces, un día, sin previo aviso, todo cambia. Es un viernes por la mañana del mes de junio. Los niños están en la escuela. Mi mujer, Sasha, y yo estamos sentados en la cocina tomando café y hablando de nuestras próximas vacaciones, un viaje de tres semanas a Austria. Nos pasamos bastante de presupuesto con este viaje, pero vamos a utilizar las millas de viajero frecuente y nos quedaremos en hoteles modestos, y así nos lo podremos permitir. Nuestros hijos mellizos —un niño y una niña— cumplen siete años dentro de unas semanas y por fin son lo suficientemente mayores para una aventura así. Sasha acaba de dejar su trabajo de maestra porque lleva tiempo con migrañas crónicas y pasando demasiado tiempo en urgencias. Necesita tiempo libre para cuidarse. Unas semanas en los Alpes nos ha parecido una buena manera de empezar a cuidarla. Echaremos de menos su nómina, y su seguro médico, que es de primera, pero en Newsweek me pueden dar un seguro médico decente y aparte de mi sueldo he estado ganando algo de dinero dando charlas.

Así que todo irá bien. Aunque Sasha deje su trabajo nos podemos permitir irnos de vacaciones. Va a ser un viaje maravilloso. Es lo que nos decimos mientras entramos en la página web de uno de los lugares en los que dormiremos, un grupo de chalés colgados de una ladera en un pueblo remoto rodeado de montañas. Un guía local organiza excursiones para los turistas y ofrece clases de escalada para niños. Un establo cercano ofrece paseos a lomos de unos fuertes y pequeños caballos Haflinger con largas crines amarillas. Nos vamos dentro de tres semanas.

Mi móvil emite un sonido de notificación. Es un correo electrónico de mi directora, Daphne. Me pregunta si podemos hablar por teléfono. Subo a la planta de arriba, a mi oficina, y llamo a la oficina de Nueva York. Supongo que Daphne quiere comentar algo del nuevo blog sobre tecnología que vamos a sacar. Desgraciadamente no es nada de eso.

—Tengo malas noticias —me dice—. Han decidido hacer algunos recortes. Van a eliminar tu puesto.

No sé muy bien qué decir. En parte tampoco me sorprende del todo. Newsweek lleva años perdiendo dinero. Hace dos años vendieron la revista a un nuevo propietario, que prometió que arreglaría las cosas. Pero ahora las pérdidas son mayores a las que teníamos hace dos años. Los suscriptores y los anunciantes se van. Supongo que una parte de mí esperaba esta llamada. Aunque no esperaba que fuera hoy.

Daphne me dice que no ha sido decisión suya. Le pregunto que quién lo ha decidido y me contesta que no lo sabe. Pero lo cierto es que alguien, en alguna parte, ha tomado una decisión, y Daphne no es más que la mensajera. No hay nada que ella pueda hacer por mí ni nadie a quien yo pueda apelar. Esto es obviamente mentira. Daphne sabe perfectamente quién ha tomado la decisión. Yo diría que ha sido ella misma.

Daphne trabajó en Newsweek hace años. Dejó la revista antes de que yo empezara a trabajar allí, pero hace tres meses la contrataron como directora editorial. Yo me alegré mucho cuando me enteré de que trabajaría para ella. Somos amigos desde hace mucho tiempo. Nos conocemos desde hace veinte años. En cuanto llegó, empezamos a hablar de la posibilidad de lanzar un blog sobre tecnología, que dirigiría yo. Calculé que poner el blog en marcha me llevaría un año, quizá algo más. Por eso estaba convencido de que mi empleo no estaba en peligro y por eso estoy ahora sentado aquí, mirando por la ventana, como si me hubieran dado con un mazo en la cabeza.

—Creo que simplemente quieren contratar a gente más joven —dice Daphne—. Con tu sueldo pueden contratar a cinco chavales recién licenciados.

—Claro. —No estoy enfadado; solo estupefacto—. Lo entiendo.

Del exterior me llega el rugido de un cortacésped. Miro por la ventana y veo que los jardineros que nos cortan el césped han llegado con su camión. Tomo una nota mental de que tendremos que vivir sin este pequeño lujo, porque probablemente un hombre desempleado no podrá pagar para que otra persona le corte el césped. Me viene a la cabeza la idea de que ni siquiera han terminado de despedirme todavía y ya estoy pensando en cómo ahorrar dinero. ¿Deberíamos dejar la tele por cable? ¿Dejaremos de salir a cenar en restaurantes? ¿Podemos permitirnos el viaje a Austria?

Daphne dice que me tiene mucho aprecio y que esta ha sido una llamada muy difícil para ella, que es horrible para ella porque nos conocemos desde hace tanto tiempo y que a nadie le gusta tener que llamar a un amigo para darle una noticia así. En cierto sentido empiezo a sentir pena por ella, aunque es a mí a quien echan.

Le digo que lo entiendo. Al fin y al cabo, soy periodista especializado en el mundo empresarial. Estos son los temas sobre los que escribo: empresas tradicionales que sufren la disrupción de las nuevas tecnologías y que en consecuencia se van lentamente a pique y despiden a sus empleados. Si yo estuviera al frente de una revista con pérdidas, también buscaría la manera de reducir costes. Me desharía de los empleados de más edad con los sueldos más altos y contrataría a un montón de jóvenes ávidos por trabajar. Es lógico. Es lógico.

Además, a decir verdad, cuando cogí este trabajo sabía que probablemente no duraría para siempre. En 2008, cuando empecé en la revista, Newsweek ya ofrecía a los veteranos condiciones especiales en despidos voluntarios y paquetes de jubilación anticipada. Y Newsweek no era la única. Los periódicos y las revistas desaparecían por todos sitios, como consecuencia de la disrupción que había supuesto Internet. Pese a todo, Newsweek seguía siendo un lugar increíble, dirigido por periodistas fantásticos y, aunque solo le quedaran unos pocos años de vida, yo quería trabajar allí.

Y ahora, en esta soleada mañana de viernes, se ha acabado.

Mi último día será dentro de dos semanas, dice Daphne. No me darán ninguna indemnización por despido, solo dos semanas de sueldo y las vacaciones que me correspondan. Al final de estas dos semanas perderé también mi seguro médico, pero el Departamento de Recursos Humanos me ayudará a configurar el sistema COBRA[1] para poder seguir disfrutando de mis coberturas.

Algunos de los compañeros que se fueron cuando se vendió la revista en 2010 recibieron indemnizaciones equivalentes a un año de sueldo. Yo esperaba que si me despedían —o cuando quiera que ocurriera—, recibiría una indemnización suficiente como para tener un colchón. Dos semanas me parece un despido desmesuradamente duro. Intento negociar. Le pregunto a Daphne si no sería posible mantenerme en mi puesto durante seis meses más para que tenga tiempo de buscar otro trabajo. Así podría salvar las apariencias y me facilitaría la búsqueda de empleo. Lo siento, contesta, pero no. Me ofrezco a aceptar una reducción de sueldo. Eso tampoco valdrá, me dice. Y si me cambiáis de puesto, le digo. No necesito mucho, pero al menos estaré en nómina y mantendré mis coberturas mientras busco otra cosa.

Daphne no acepta ninguna opción.

—Daphne, tengo hijos. —Me tiembla la voz. Respiro profundamente. No quiero que note que estoy aterrado—. Tengo mellizos. Tienen seis años.

Me dice que lo siente, que lo entiende, pero que no puede hacer nada al respecto.

Le cuento que mi mujer acaba de dejar su trabajo de maestra. Que acabo de enviar la documentación para pasarnos del seguro de Sasha al plan que ofrece Newsweek. El Departamento de Recursos Humanos de Newsweek tiene que estar al corriente. El hecho de que mi mujer haya dejado de trabajar es el «acontecimiento vital elegible» que nos ha permitido pasarnos al plan de salud de Newsweek fuera del periodo anual de inscripción.

—Mira —le digo—, simplemente te pido que retrases mi despido y me dejes seguir trabajando unos cuantos meses. Así podré mantener mi seguro médico y te prometo que buscaré otro trabajo y me largaré de aquí.

Pero Daphne, mi antigua amiga, a quien conozco desde que éramos veinteañeros cuando ambos empezábamos a trabajar en periodismo, me dice que no, que no puede hacerlo. Mi contrato acaba dentro de dos semanas y eso es todo.

Cuelgo el teléfono, bajo las escaleras y le cuento a Sasha lo que acaba de ocurrir. Se queda aturdida. ¿No le había dicho que ella podía dejar su trabajo porque mi empleo en Newsweek era algo seguro?

—Pensaba que Daphne era tu amiga —dice Sasha.

—Yo también lo creía.

Sasha aún tiene encima de la mesa la carpeta con los folletos, los billetes de avión y las confirmaciones de las reservas de hotel y del coche de alquiler de nuestras vacaciones.

—Quizá deberíamos cancelar el viaje —me dice.

Pero eso no tiene ningún sentido, le digo. Ya hemos pagado parte del dinero en reservas que no podremos recuperar.

—Deberíamos ir —le digo—. Iremos y aprovecharemos el tiempo para pensar en lo que vamos a hacer a partir de ahora. Podemos hacer lo que queramos, ¿no? Podemos empezar de nuevo. Podemos mudarnos a otro lugar y empezar de cero.

Le menciono Vermont. Con frecuencia hablamos de lo maravilloso que sería vivir allí. Unos amigos nuestros se mudaron allí; un día lo vendieron todo y se trasladaron a Vermont. Y están encantados. O podríamos irnos a Boulder. O a Bozeman. ¡Podríamos vivir en las Montañas Rocosas! Deberíamos hacer una lista de los mejores lugares para vivir, alquilar una autocaravana, visitar las ciudades que hayamos escrito en esa lista y elegir una. ¡Podríamos pasar el verano entero viajando por todo el país! Podríamos ver el Gran Cañón, el Parque Nacional Zion y Yellowstone; y Yosemite también. En cierto modo todo esto es un regalo. ¡Ahora tendremos mucho tiempo libre! ¿Cuándo volveremos a tener una oportunidad como esta?

Sasha es perfectamente consciente de que estoy fatal y de que me está dando un ataque de pánico, porque esto es lo que hago cuando me da el pánico: me pongo a hablar y hablar y hablar sin parar. Pero mientras yo me dedico a repasar la lista de las ciudades de fantasía en las montañas en las que podría vestir con camisa de cuadros, conducir una ranchera y dejarme barba, Sasha ha comprendido la realidad de nuestra situación y siente la necesidad de explicármela, como si al pronunciar las palabras en voz alta sintiera que controla mejor la situación.

—Veamos en qué situación nos encontramos ahora mismo —dice. Hace grandes esfuerzos por mantener la calma—. La situación a la que nos enfrentamos es que yo acabo de dejar mi trabajo y que no puedo volver porque ya han contratado a otra persona. Y ahora a ti te han despedido.

—Me han cesado —la corrijo, porque eso suena mejor que decir que me han despedido.

—Correcto. La cuestión es que los dos estamos desempleados y que tenemos dos mellizos de seis años, pero no tenemos seguro médico ni ingresos. Y estamos a punto de irnos a unas vacaciones muy caras.

—Bueno —respondo—, si lo planteas así…

—¿Y cómo lo plantearías tú?

Vuelvo a mi perorata sobre irnos a vivir a las montañas, pero Sasha me corta. No vamos a hacer nada de eso y los dos lo sabemos. No vamos a pasar el verano viajando por todo Estados Unidos en autocaravana como la familia Griswold en una de sus alocadas aventuras.

—De acuerdo —le digo—. Mira, conseguiré otro empleo. Voy a empezar a hacer llamadas hoy mismo. Ahora mismo. Voy a enviar correos electrónicos a todo el mundo. Tengo ya reservadas unas cuantas conferencias, y eso debería permitirnos aguantar hasta el otoño. Y también puedo hacer algunos trabajos de freelance.

Intento transmitir seguridad. Pero lo cierto es que tengo cincuenta y un años y que nunca he tenido que buscar trabajo hasta ahora. Siempre he tenido un empleo y de ahí he pasado a otro mejor. Nunca he tenido que llamar a mis amigos para decirles que se acuerden de mí si se enteran de alguna oportunidad. Yo siempre estaba al otro lado del teléfono cuando alguien hacía esa llamada, era a mí a quien pedían ayuda. Siempre he sentido pena por esos amigos que me llamaban pidiendo ayuda.

Claro, les decía, lo comentaré por ahí. Estaré pendiente. Seguro que encontrarás algo. Pero todos conocemos bien nuestra realidad. Cada día hay menos puestos de periodista. Es como las sillas musicales, pero con un montón de escritorzuelos desempleados de cierta edad corriendo alrededor y peleándose por conseguir los pocos puestos vacantes.

Y las cosas son más difíciles si tienes más de cincuenta. Ahora parece cruelmente irónico, pero es algo que aprendí leyendo mi propia revista. En 2011 Newsweek publicó un artículo de portada con un llamativo titular: «The Beached White Male» (El macho blanco varado en la playa). En la portada aparecía un hombre blanco de mediana edad con traje, empapado y tumbado boca abajo en una playa al borde del agua, puede que no estuviera muerto, pero estaba claramente acabado.

El artículo describía a toda una generación de hombres que habían tenido mucho éxito y a los que habían despedido durante la recesión —o la «hombre-cesión» (mancession), como la apodaba la revista— y que ahora iban en albornoz, arrastrando los pies, aturdidos, castrados, psicológicamente destruidos, humillados ante sus esposas e hijos, pasando por la vida como zombis amputados. En la nueva economía, los cincuenta eran los nuevos sesenta y cinco. En cuanto un empleado cumple los cincuenta, la empresa aprovecha cualquier excusa para despedirlo, y a partir de esa edad ya no resulta fácil encontrar otro trabajo. ¿Y no se puede denunciar a la empresa por discriminación por edad? Imposible. No hay ninguna posibilidad de ganar en un juicio. E incluso si así fuera, el que se atreviera a ir a juicio no volvería a trabajar en ningún sitio.

Leí el artículo cuando lo publicaron, aunque no me preocupó demasiado. Supuse que de algún modo yo era inmune a algo así. A Newsweek no le iba muy bien, pero mientras siguiera en pie seguro que necesitaría un periodista especializado en tecnología.

Pero al parecer no era así. Porque, de repente, en este precioso y soleado día de junio, estaba sentado en la cocina esperando a que los niños volvieran del colegio, preguntándome si debía contarles lo que había ocurrido y, si lo hacía, cómo darles la noticia. Ahora ya no era el redactor especializado en tecnología de la revista Newsweek, sino más bien el tipo de la portada de la revista: boca abajo en una playa, empapado, posiblemente muerto. Era un macho blanco varado en la playa.

Empecé a trabajar en un periódico en 1983, cuando aún estaba en la universidad. Cuando terminé el grado, no se me ocurría qué otra cosa hacer, de modo que seguí trabajando para el periódico. Pensé estudiar Derecho y Administración o Dirección de Empresas, pero no tuve agallas para ninguna de las dos carreras. Inicialmente había pensado estudiar Medicina, pero no elegí bien mis asignaturas, y a esas alturas ya me parecía demasiado tarde para empezar de cero. No me tomé el trabajo en el periódico como el inicio de una carrera muy seria. Me parecía más bien una manera de estar ocupado hasta que descubriera mi vocación o, como me dijo una vez uno de mis amigos periodistas, un británico que había trabajado en la prensa británica: «Es mejor que trabajar para vivir». Llegó un momento en el que me di cuenta de que llevaba tanto tiempo trabajando como periodista que el periodismo era mi carrera. Parecía casi una casualidad.

En 1987 un amigo mío me convenció para que me fuera a trabajar con él en un periódico dirigido al sector informático titulado PC Week con sede en Boston. En aquella época en Boston aún había muchas empresas de alta tecnología. Yo no sabía nada de ordenadores, pero no era el único, nadie tenía ni idea. El ordenador personal todavía era relativamente nuevo. Nos estábamos asomando a los principios de lo que más tarde se convertiría en un enorme nuevo mercado.

En la década de 1980 las compañías tecnológicas de Silicon Valley eran lugares aburridos en los que los ingenieros trabajaban en anodinos parques empresariales escribiendo software o diseñando semiconductores, placas base y routers de red. No había famosos, aparte de Steve Jobs en Apple, pero entonces ni siquiera él era muy importante. A principios de la década de 1990 se inició la era de Internet y Silicon Valley cambió. Las empresas eran insustanciales, eran todo bombo publicitario y retórica pomposa y se basaban en la promesa de que lograrían hacer una fortuna de la noche a la mañana. A la burbuja de las puntocom de finales de la década de 1990 le siguió la quiebra de las puntocom, y entonces llegó un periodo en el que Silicon Valley parecía una ciudad fantasma. Lentamente surgió una nueva generación de empresas relacionadas con Internet y, aunque este auge no era una copia exacta del primero, sí que había algunas similitudes preocupantes, como el hecho de que ninguna de estas empresas pareciera generar beneficios. Todas perdían dinero, algunas perdían cantidades increíbles de dinero (incluso miles de millones de dólares en algunos casos), aunque a nadie parecía importarle.

Yo cubrí la primera burbuja de las puntocom y su crisis como periodista de Forbes. En retrospectiva, esos años resultaron ser la edad dorada de Forbes y de las revistas en general. Los periodistas que escribíamos en revistas no nos hacíamos ricos, pero vivíamos bien, y los privilegios del puesto eran increíbles. Viajábamos por todo el mundo, dormíamos en hoteles de primera clase y asistíamos a fiestas en el Highlander, el superyate de Malcolm Forbes, a las que asistían también estrellas de rock y jefes de Estado. Fue durante mis años en Forbes cuando conocí a mi mujer, Sasha, y en 2005 tuvimos mellizos, un niño y una niña. Después de haber pasado los veinte y los treinta dando botes de un lado a otro como un nómada, eché raíces a los cuarenta con un buen empleo y una nueva familia.

En 2006 creé un blog titulado The Secret Diary of Steve Jobs (El diario secreto de Steve Jobs), donde escribía un personaje inventado, el Falso Steve Jobs (Fake Steve Jobs). La idea era hacer una sátira, no solo de Steve Jobs, sino de todo Silicon Valley. Publiqué el blog de forma anónima y ese misterio hizo que resultara aún más interesante. Al poco tiempo atraía a un millón y medio de lectores al mes.

El blog describía a Jobs como un megalómano insufrible e inseguro que se había convertido en el líder de un extraño culto basado en todo lo electrónico. Jobs despotricaba de la gente de su alrededor y los maldecía; cogió el coche borracho con Bono y se estrelló contra otros conductores; le tiró té hirviendo encima a su muy sufrida ayudante; se metió en problemas con la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos y mintió a los investigadores; visitó fábricas clandestinas en China donde había niños fabricando iPhones y regresó sintiendo que la víctima era él. Viajó con Sting a la selva tropical de Perú, donde tuvieron un mal viaje con ayahuasca y acabaron abrazados y sollozando sobre el suelo de barro. Él y su mejor amigo, el CEO de Oracle, Larry Ellison, fueron al barrio gay de Tenderloin de San Francisco en coche y se pusieron a disparar cañones de agua contra las prostitutas travestidas. Y llamaron a varios restaurantes tailandeses de la zona para pedir «salsa de pene».

Al final me descubrieron. Un periodista del New York Times descubrió quién estaba escribiendo el blog del Falso Steve Jobs y vino a verme, así que lo hice público. Publicaron perfiles sobre mí en todos sitios, desde el New York Times hasta Der Spiegel en Alemania y El Mundo en España. Empecé a recibir invitaciones a congresos para dar conferencias. Entonces me contrataron en Newsweek, lo que me llenó aún más la agenda de conferencias y charlas, y salía cada dos por tres en la televisión, dando mi opinión en Fox Business, la CNBC o Al Jazeera. Publiqué una novela sobre la vida del Falso Steve Jobs, vendí los derechos a una productora de Hollywood y estuve en Los Ángeles preparando una serie cómica para la televisión por cable mientras seguía trabajando en Newsweek.

Y entonces todo se fue a pique. La serie en la televisión por cable no llegó siquiera a estrenarse. El Washington Post, que había sido propietario de Newsweek desde 1961, vendió la revista a otra empresa. Los nuevos propietarios fusionaron Newsweek con un sitio web llamado The Daily Beast (La bestia diaria), cuya brillante aunque chiflada directora, Tina Brown, se convirtió así en la directora de Newsweek. La mayoría de mis compañeros dejaron la revista o los pusieron de patitas en la calle. Yo resistí, aunque todo era un caos. Nadie duraba mucho. Durante los dos años siguientes tuve media docena de directores distintos. A veces simplemente no teníamos director y me limitaba a estar por ahí, intentando colar mis artículos en la revista. No fue un periodo agradable, pero seguía confiando en que todo mejoraría.

En marzo de 2012 parecía que así era. Mi antigua amiga Daphne fue contratada de nuevo en Newsweek, la nombraron directora editorial y mi puesto quedaba bajo su supervisión directa. Empezaba a sentir que mi empleo, que me había parecido precario desde que los nuevos propietarios compraron la revista, empezaba a estar algo más seguro. Por fin tenía una aliada, una amiga en Nueva York que cuidaría de mí. Qué tonto fui al creer eso.

[1]Sistema previsto en la Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act(ley refundida estadounidense de Reconciliación del Presupuesto Ómnibus) para que los trabajadores en Estados Unidos puedan conservar sus seguros médicos durante varios meses después de quedarse desempleados.

02

Cuando los

patos graznan

Perder mi trabajo me hace caer en barrena. Aparentemente estoy bien, o al menos intento con todas mis fuerzas hacer como que estoy bien. Por dentro siento que no voy a aguantar, ni siquiera con dosis diarias de lorazepam. «Al final caerás de pie», me dice todo el mundo, y quiero creerlos, pero a medida que pasa el tiempo cada vez estoy menos seguro de eso. Hasta el momento he tenido una entrevista desastrosa en una gran empresa de relaciones públicas, con un vicepresidente que me invitó a ir a verlo a Nueva York, me tuvo esperando una hora y luego me dijo que no le gusta contratar a periodistas. En Forbes, un director que hace menos de un año intentó contratarme mientras aún estaba en Newsweek ahora me ofrece un empleo con un sueldo de 32.000 dólares al año sin seguro médico. Paso las noches tumbado en la cama, sin poder dormir, temiendo en secreto no volver a conseguir nunca un contrato de trabajo.

El artículo de Newsweek sobre los «machos blancos varados en la playa» no era ficción. Conozco a hombres de mi edad cuya carrera está acabada. Tienen poco más de cincuenta años y hubo una época en la que tuvieron puestos de responsabilidad, pero los despidieron con la llegada de los recortes y entonces descubrieron que ya nadie quiere contratarlos. Todos ellos han pasado por lo que yo estoy viviendo ahora: me han despedido recientemente, aún conservo la esperanza y voy a todas las entrevistas que puedo. Pero pasan seis meses, y luego un año entero y en cierto momento dejan de contestar a tus llamadas. No he llegado a ese punto aún. He conseguido algunos encargos como freelance, sigo ganando algo de dinero con las charlas y mi representante me ha prometido que va a hacer todo lo posible por conseguirme trabajo, pero también me ha advertido que sin la palabra Newsweek junto a mi nombre es probable que al final dejen de llamarme. ¿Y entonces qué? Sí, claro, tenemos ahorros, pero no nos durarán toda la vida. Por ahora hacemos todo lo posible por gastar poco.

Los niños están al corriente de lo que ocurre. No hablamos mucho de ello cuando están delante, pero he tenido que decirles algo. No estoy seguro de si hablarlo con ellos mejora o empeora las cosas. Tengo la sensación de que están un poco asustados, especialmente mi hijo. Es un chico sensible. Una noche, mientras lo meto en la cama, veo algo en su mirada que no había visto nunca antes: no es miedo, es que sabe que lo estoy pasando mal y siente pena por mí. Es muy duro. «Ven, que te doy un abrazo, hijo», le digo y lo abrazo fuerte e intento hacerlo reír. Se ríe y yo río con él, pero en realidad estoy haciendo un gran esfuerzo por no echarme a llorar. Me doy cuenta de que ahora me ve de una manera distinta a como me veía antes. Durante el resto de mi vida recordaré ese destello de compasión en su mirada. Esa mirada me perseguirá. Necesito un trabajo. El que sea.

Al poco tiempo consigo un empleo. Estamos en septiembre de 2012. No es un gran trabajo; ni siquiera es un buen trabajo. Tiene muchos inconvenientes, ante todo el hecho de que tendré que estar lejos de casa, pero no lo dudo. No dejo escapar la oportunidad. De repente soy el redactor jefe de un sitio web de noticias tecnológicas en dificultades que se llama ReadWrite, un minúsculo blog con tres empleados a tiempo completo y media docena de periodistas freelance tristemente mal pagados. ReadWrite tiene su sede en San Francisco, de modo que vuelo hasta allí el lunes y cojo un vuelo nocturno el jueves o el viernes por la noche. Las semanas que no estoy en San Francisco las paso en Nueva York, donde se encuentra la sede de la matriz de ReadWrite, o en alguna otra ciudad haciendo visitas comerciales intentando conseguir que las empresas tecnológicas nos compren anuncios. No es que sea muy divertido, pero recibo mi nómina todos los meses y sigo buscando algo mejor.

De modo que paso mucho tiempo en San Francisco. Las oficinas de ReadWrite están en Townsend Street, en el barrio South of Market, donde están todas las startups tecnológicas de moda: Twitter, Uber, Dropbox, Airbnb. Mientras el resto del país sigue lamiéndose las heridas de la peor recesión de las últimas décadas, aquí hay mucha agitación. Hay startups por todos lados, y todas están recaudando fondos.

Durante los primeros años tras el derrumbe bursátil de 2008, las empresas no conseguían colocar sus ofertas públicas iniciales (OPI) en los mercados de valores. Sin las OPI, las empresas de capital riesgo que invierten en empresas emergentes no conseguían obtener el retorno de sus inversiones, con lo que disminuyó mucho la financiación de proyectos de riesgo. Pero ahora todo el mundo se está relajando. En mayo de 2011 LinkedIn, una red social, salió a bolsa y sus acciones duplicaron su valor en el primer día de cotización. Unos meses después, también en 2011, Groupon y Zynga lanzaron la mayor OPI desde la de Google en 2004. En mayo de 2012 Facebook salió a bolsa con la mayor OPI de la historia de la industria tecnológica, que valoró la red social que Mark Zuckerberghabía creado por diversión en la habitación de su residencia universitaria de Harvard ocho años antes en más de 100.000 millones de dólares.

Los inversores de capital riesgo que habían invertido en Facebook hicieron su agosto con él y ahora todo el mundo intenta dar con el próximo Facebook. Los inversores de capital riesgo han sacado la cartera y se ha activado un nuevo frenesí por todo lo tecnológico. En la Costa Este, donde paso los fines de semana, la gente empieza a tener la sensación de que en el Área de la Bahía de San Francisco las cosas son algo frívolas. Aquí en San Francisco no cabe duda de ello. El ambiente está cargado de chispas. Hay dinero por todas partes. Cualquier universitario que haya abandonado los estudios, vaya vestido con una sudadera con capucha y tenga una idea en bruto poco desarrollada puede recaudar fondos de capital riesgo. Una empresa de alquiler de patinetes eléctricos, un puesto de sándwiches de queso a la plancha, una empresa que envía a sus suscriptores una caja de cosas para perros una vez al mes: todas las ideas consiguen un cheque. Blue Bottle Coffee, muy popular entre los chicos guais de San Francisco, ha recaudado veinte millones de dólares y hace el café en máquinas de café japonesas que cuestan veinte mil dólares cada una. Una taza de café cuesta siete dólares. Todas las ideas tienen una historia detrás.

Gracias a todos estos nuevos ingresos de usar y tirar, San Francisco se está llenando de locales que ofrecen extravagantes placeres, como pequeñas tiendecitas que venden helado de nitrógeno líquido y panaderías de moda que hacen tostadas artesanales. Por las mañanas, de camino al trabajo, voy esquivando un río de hípsteres con pantalones pitillo y gafas enormes en monopatín —¡hombres adultos en monopatín!—, que llevan en la mano vasos desechables de café a cinco dólares cada uno en dirección a sus puestos de trabajo en empresas con nombres que suenan como los personajes de un programa de televisión infantil: Kaggle, Clinkle, Vungle o Gangaroo.

En conjunto me recuerda demasiado al ambiente de finales de la década de 1990, durante la primera burbuja de las puntocom. Tengo la escalofriante sensación de que estamos a punto de volver a pasar por toda esa pesadilla otra vez. Durante esa primera burbuja yo trabajaba como periodista especializado en tecnología en Forbes. Llevaba años escribiendo sobre empresas y aprendiendo los métodos tradicionales de valoración de empresas. Durante la burbuja me sentía como una persona cuerda a la que hubieran internado en un manicomio. Los datos económicos de las puntocom no tenían ningún sentido. Sus valoraciones eran completamente irracionales. Yo no era el único que protestaba por ello. Y, sin embargo, el mercado de valores no hacía más que subir. Los estafadores se hacían ricos y yo me quedaba fuera. Es muy duro ser periodista tecnológico durante un periodo de expansión del sector tecnológico. Te pasas el día hablando con personas que no parecen más inteligentes que tú —algunas incluso parecen un poco tontas—, pero todas son multimillonarias y tú no eres más que un escritorzuelo mal pagado que apenas gana lo suficiente para llegar a fin de mes. No sabía si tenerles resentimiento o envidia. Al final sentía ambas cosas a la vez.

Evidentemente la burbuja de las puntocom acabó estallando y sentí que me hacían justicia e incluso sentí algo de alivio. Ya todo podría volver a ser como antes. Supuse que la burbuja de las puntocom había sido una anomalía histórica similar a la tulipomanía holandesa del siglo XVII, algo que no volveríamos a ver en la vida.

Y, sin embargo, se está formando otra burbuja. La gente de mi edad, que recordamos la primera burbuja de las puntocom, vamos por San Francisco sintiéndonos como el personaje de Bill Murray en Atrapado en el tiempo