6,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

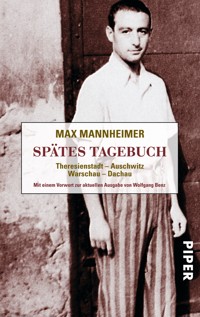

»Ich konnte nie hassen.« Max Mannheimer verbringt eine unbeschwerte Jugend in einem Städtchen in Mähren. Ab Mitte der 30er-Jahre werden dort erste Zeichen eines politischen Umschwungs spürbar. Im Oktober 1938 erfolgt der »Anschluss« des Sudetenlandes, die deutsche Wehrmacht marschiert ein. Das alte Leben ist zu Ende. Zusammen mit vielen anderen Juden wird die Familie gezwungen, ihre Heimat zu verlassen und sich ein neues Zuhause zu suchen, Einschränkungen und Schikanen nehmen zu. 1943 werden sie nach Auschwitz deportiert. Die Eltern, drei Geschwister und Mannheimers Ehefrau werden ermordet. Sein jüngerer Bruder und er überleben weitere Deportationen in die KZ Warschau und Dachau. Nach der Befreiung beginnt das dritte Leben. Max Mannheimer gründet eine Familie und verdrängt lange die Leidenszeit. Nach dem Tod seiner zweiten Frau, die für den Widerstand tätig war, schreibt er seine Erinnerungen an den Holocaust nieder. Als ›Spätes Tagebuch‹ wurden sie weltweit bekannt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 280

Veröffentlichungsjahr: 2012

Ähnliche

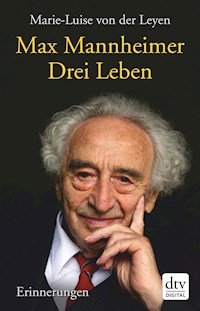

Marie-Luise von der Leyen

Max MannheimerDrei Leben

Erinnerungen

Mit 23 s/w-Abbildungen

Glückliche Kindheit

Am 6. Februar 1920 wurde ich in Neutitschein geboren – eine, wie mir durchaus bewusst ist, ergänzungsbedürftige Information, denn niemand hat jemals von diesem Ort gehört (was auf die Neutitscheiner selbst natürlich nicht zutrifft, aber mit jedem Kilometer wahrer wird, den man sich von dort entfernt). Eigentlich zu Unrecht, denn Neutitschein, das sich früher Neu-Titschein schrieb und auf Tschechisch Nový Jičín heißt, war immer schon eine wunderschöne kleine Stadt, 140 Kilometer nordöstlich von Brünn und 60 Kilometer von der polnischen Grenze entfernt am Fuß der Beskiden gelegen, ziemlich genau da, wo das Gebirge in eine grüne Ebene übergeht.

Wenn man den Namen Neutitschein ausspricht, legt man die Betonung auf »Neu«, schon deshalb, weil es in vier Kilometer Entfernung auch ein Alt Titschein gibt, einen Ort mit damals knapp 700 Einwohnern, der bis zum 16. Jahrhundert um die Burg Titschein herum entstanden ist. Der letzte Burgherr, Friedrich von Zerotin, musste sie in der Zeit der Gegenreformation im Jahre 1623 verlassen, sodass sie verfiel und nach und nach zu der imposanten Ruine wurde, die sie heute ist. Sie war ein beliebtes Ausflugsziel in meiner Kindheit, eine Fahrradtour von einer Viertelstunde durch eine blühende Landschaft.

Das Land selbst war unter so vielen Kleinbauern aufgeteilt, dass sie, obwohl es fruchtbar war und Getreide, Obst und Gemüse darauf angebaut wurden, nur mehr schlecht als recht davon leben konnten. Nicht einmal das Vieh, das seit Jahrhunderten hier gezüchtet, gehalten und traditionell auf den Viehmärkten in der Umgebung verkauft wurde – weshalb die Gegend auch das »Kuhländchen« heißt –, warf mehr als das Notwendige ab. So hatten die armen Bauern oft nur ein einziges Paar Schuhe, das sie nicht selten fünfzig Jahre lang trugen, die meiste Zeit zusammengeschnürt über der Schulter, um die Sohlen zu schonen.

Ehe sie im Jahre 1918 die Nationalität wechselte und Bestandteil der neugegründeten tschechoslowakischen Republik wurde, gehörte die Stadt Neutitschein zur k.u.k. Donaumonarchie. Dieser Zugehörigkeit verdankt sie ihr pittoreskes barockes Stadtbild, die vielen schönen, stuckverzierten Häuser mit ihren geschwungenen Giebeln und den großen, von dekorativen Arkaden gesäumten Stadtplatz. In den Arkaden, die bei uns Lauben hießen, gab es viele Geschäfte, die mich allerdings weniger interessierten als der Kiosk in einer nahegelegenen Passage, an dem ich zuweilen eine Lakritzschnecke von dem Geld kaufte, das ich zu Hause für den Schulbedarf bekam.

In zweien der stattlichsten Häuser am Stadtplatz waren die Apotheken »Zum weißen Engel« und »Zum schwarzen Adler« untergebracht. Dorthin schickte mich an einem ersten April – ich war damals sechs oder sieben Jahre alt – Herr Schattel, einer der Taxifahrer, die für gewöhnlich am Stadtplatz auf Kundschaft warteten. Er gab mir eine Krone und sagte: »Geh in die Apotheke und lass dir dafür ›Hau mich blau‹ geben. Hast du verstanden?« Ich hatte verstanden, ging in die Apotheke und verlangte für eine Krone Gummibonbons. Die brachte ich ihm. »Wieso bringst du mir Gummibonbons?«, fragte er, »hast du denn nicht ›Hau mich blau‹ verlangt?« – »Doch, hab’ ich«, log ich mit Unschuldsmiene, »und das hat man mir dafür gegeben.« – »Kannst es behalten«, sagte Herr Schattel ein bisschen brummig, weil ich ihn reingelegt hatte, wo er doch mich hatte reinlegen wollen.

In der Mitte des Stadtplatzes steht die Mariensäule, davor der Brunnen mit der Bronzeskulptur eines tanzenden Kuhländler Bauernpaares. Er war ein beliebter Treffpunkt. Man verabredete sich dort mit seinen Freunden, wenn man Ausflüge machen oder zum Skilaufen gehen wollte. Mit seinen Freundinnen natürlich nicht, denn der Treffpunkt war alles andere als geheim. Aber Geheimnisse hatte ich ohnehin erst später.

Donnerstags war immer Markt auf dem Stadtplatz. Da kamen die Bäuerinnen in die Stadt und boten ihre Waren an. Die Hausfrauen gingen dann von Stand zu Stand, schwatzten mit den Händlern oder mit den Bekannten, die sie dort getroffen hatten, und verglichen sorgfältig Qualität und Preise, ehe sie etwas kauften – aufmerksam beobachtet von dem Polizisten, Herrn Klotzmann, der darauf zu achten hatte, dass sie die hygienischen Bestimmungen einhielten und nicht mit dem Finger in die Butter fuhren, um zu probieren, ob sie gut war.

Neutitschein war eine wohlhabende Stadt, in der es etliche Handwerksbetriebe, aber auch einige Fabriken gab, wo, zumindest bis zur Wirtschaftskrise im Jahre 1929, viele Bürger Arbeit fanden: mehrere Tuchfabriken, eine Tabakfabrik sowie drei Hutfabriken, in denen Filzhüte hergestellt wurden. Eine von ihnen, die Firma Hückel, gegründet 1799, so jedenfalls stand es an der Fassade, wurde nach dem Zweiten Weltkrieg verstaatlicht und in TONAK, tschechisch für »Hutfabrik«, umbenannt. Ich erinnere mich gut an das Firmenwappen, in dem sich zwei auf den Hinterläufen aufgerichtete Hasen mit den Vorderläufen gegenseitig stützten. Hasenfell, das wusste ich, war das Material, aus dem der Filz gemacht wurde.

Im Jahre 1938 verzeichnete die Stadt 14000 Einwohner, drei Viertel von ihnen waren Deutsche, ein Viertel Tschechen und 209 Juden. Zum Zeitpunkt meiner Geburt wird es ähnlich gewesen sein. Außerdem gab es dort zwei katholische Kirchen, die »Dreifaltigkeitskirche«, in der auf Tschechisch, und die »Pfarrkirche«, in der auf Deutsch gepredigt wurde, darüber hinaus eine ganz kleine protestantische Kirche sowie seit 1908 eine Synagoge. In der Synagoge befand sich sogar eine Orgel, was absolut ungewöhnlich war, weil das Instrument christlichen Ursprungs ist und deshalb von orthodoxen Juden abgelehnt wird. Am Sabbat wurde sie von Herrn Ritz gespielt, und den Balg trat Herr Kral, beide Christen, denn in der jüdischen Gemeinde verstand sich niemand darauf. Am Sonntag spielte Herr Ritz die Orgel in der Pfarrkirche.

In der Legergasse, nahe dem Stadtplatz, hatte der älteste Bruder meiner Mutter, Jakob Gelb, eine Metzgerei. Aus einer Metzgersfamilie in Ungarisch Brod stammend, einer Stadt im Südosten von Mähren, etwa halb so groß wie Neutitschein und 80 Kilometer davon entfernt, hatte er es mit viel Fleiß schon in jungen Jahren zu einem eigenen Betrieb gebracht. Ich erinnere mich noch deutlich an den Geruch von Wurst, wenn man den Laden betrat, noch deutlicher aber an die Schaufensterdekoration, die aus einem Schweinskopf bestand, der eine Zitrone im Maul hatte. Das hielt man damals für eine gute Werbung, und vielleicht war sie es ja auch – immerhin erinnere ich mich nun schon seit meiner Kindheit daran.

Dort arbeitete meine Mutter, die Jüngste von insgesamt 14 Geschwistern, als Verkäuferin und dort lernte sie im Jahre 1918 auch meinen Vater kennen. Er stammte aus dem polnischen Myślenice, einer Kleinstadt in der Nähe von Krakau, und sprach Polnisch, Tschechisch und Deutsch. Meine Mutter sprach Tschechisch und Deutsch, die Umgangssprache in unserer Familie war Deutsch. Nach einer kaufmännischen Lehre im Lebensmittelgeschäft seines Onkels in Witkowitz, heute ein Stadtteil von Ostrava, früher Ostrau, war mein Vater zum Wehrdienst eingezogen worden. Er diente sieben Jahre in der k.u.k. Armee, brachte es darin zum Unteroffizier und war gegen Ende des Krieges in Neutitschein stationiert. Er war ein leidenschaftlicher Tänzer. Einmal, so wurde mir als Kind erzählt, soll er drei Nächte lang durchgetanzt haben, obwohl er tagsüber arbeiten musste. In der dritten Nacht wurde er vor Übermüdung ohnmächtig und erwachte erst wieder unter einem Schwall kalten Wassers.

Dass er ein paar Monate nach Kriegsende in der Neutitscheiner Landstraße Nummer 20 eine Gastwirtschaft pachten konnte, gab den Ausschlag dafür, dass meine Eltern schon bald, nämlich am 25. März 1919, heirateten. Bieten konnte mein Vater meiner Mutter ansonsten freilich nichts: Sein Großvater hatte einst eine kleine Landwirtschaft besessen und den zugehörigen Wald vertrunken, während sein Vater mit einem Pferdefuhrwerk Waren in Krakau abholte und zu den Kaufleuten in Myślenice transportierte. Eine harte Arbeit, die morgens um vier Uhr begann und dennoch nicht mehr als das Lebensnotwendige einbrachte.

Meine Mutter hatte von ihrem Bruder Jakob ein paar kunstlose alte Möbel bekommen, die mit ihren Schnörkeln rechte Staubfänger waren, aber als Einrichtung in der Zweieinhalbzimmerwohnung über der Gastwirtschaft gute Verwendung fanden. Die Wirtschaft selbst war höchst einfach, man könnte sagen: Einfacher ging es nicht. Wenigstens hatte sie keinen Lehm-, sondern einen Holzfußboden, auf den jeden Morgen zur Reinigung ölgetränkte Sägespäne gestreut und danach wieder weggekehrt wurden. Das Publikum bestand hauptsächlich aus den Arbeitern der Hückel’schen Hutfabrik. Gegessen wurde kaum etwas, allenfalls Würstel, weil die Arbeiter sich nicht mehr leisten konnten, dafür aber getrunken: Bier und Korn und vor allem Wacholderschnaps, der in der Umgebung hergestellt wurde und Borowitschka hieß. Einmal im Monat kam ein Mitarbeiter der örtlichen Krankenkasse, der in den Gastwirtschaften die Runde machte, um die Beiträge für die Angestellten zu kassieren. Man nannte ihn den »Borowitschka-Toni«, weil man ihm überall, wo er auftauchte, zuallererst einen Borowitschka anbot.

Am Freitag war immer besonders viel los, weil da den Arbeitern der Wochenlohn ausgezahlt wurde. Damit sie ihn nicht sofort in Alkohol umsetzten, standen ihre Ehefrauen am Freitagmittag am Fabriktor Schlange und nahmen ihnen die Lohntüten ab. Mit dem Geld bezahlten sie die Schulden, die sie die Woche über beim Krämer gemacht hatten. Dabei ließen sie den Männern meist einen kleinen Rest, den diese dann schnurstracks in die Wirtschaft trugen.

Zehn Monate nach der Hochzeit meiner Eltern kam ich in einer Nebenstube des Wirtshauses zur Welt. Ich bin also unter lauter Betrunkenen groß geworden, was vermutlich mein Verhältnis zum Alkohol entscheidend geprägt hat: Sowohl der Geruch als auch die Auswirkungen haben mich immer abgestoßen, ich trinke deshalb bis heute nicht. Auch den Geruch von Zigarren- und Zigarettenrauch, der durch alle Türen hindurchdrang, mochte ich nicht. Daher habe ich auch nie geraucht, ausgenommen im Lager Warschau, weil es hieß, Rauchen sei gut gegen den Hunger. (Es handelte sich dabei um russische Machorka-Zigaretten, die aus dem allerbilligsten Tabak hergestellt und der SS und der Wehrmacht nicht gut genug waren.) Glücklicherweise hatte ich mit der Gastwirtschaft selbst nichts zu tun, helfen musste ich nicht, das war die Aufgabe von zwei jungen Dienstmädchen, Toni und Andulka, die meinen Eltern gegen geringen Lohn zur Hand gingen. Toni fungierte außerdem als mein Kindermädchen und passte auf mich auf, wenn meine Mutter in der Wirtschaft beschäftigt war.

Das erste Erlebnis, an das ich mich erinnere, ist mein Besuch bei Familie Spitz, die im Nachbarort eine Landwirtschaft hatte. Ich war etwa vier Jahre alt. Es war nicht ungewöhnlich, dass wir Kinder allein unterwegs waren, es war ja, anders als heute, auch nicht besonders gefährlich, Autos gab es kaum. Weil bei Familie Spitz niemand zu Hause und die Haustür nicht abgeschlossen war, ging ich hinein. Da stand in großen Töpfen die Milch, aus denen sich die Nachbarn selbst bedienten, indem sie das, was sie brauchten, in blaue Henkelkannen schöpften und das Geld in einer geflochtenen Schale am Fenster hinterließen. Von der Bedeutung des Geldes wusste ich nichts, aber die blitzenden Münzen gefielen mir, und so stopfte ich kurzerhand die beiden Taschen meiner Schürze damit voll. Ich brachte sie nach Hause, wo meine Mutter sie sehr schnell entdeckte, zumal ich ja auch gar nicht versucht hatte, meine Beute zu verstecken. Sie schimpfte mich nicht, sie schimpfte mich eigentlich nie, auch geschlagen hat sie mich nie, sie war eine sehr feine, bescheidene Frau und eine sehr kluge Mutter, die nur gute Worte für ihre Kinder hatte. Vor allem verstand sie es, jedem ihrer Kinder das Gefühl zu geben, dass sie es ganz besonders gern hatte. Sie erklärte mir, dass man das Geld nicht nehmen dürfe, weil es der Familie Spitz gehöre, und schickte mich noch einmal dorthin, um es zurückzubringen. Es war der erste Appell an mein Unrechtsbewusstsein.

Gelobt sei Jesus Christus

Meine Mutter war die wichtigste Person in meinem Kinderleben, auch wenn sie mit uns weder gespielt noch gesungen oder uns vorgelesen hat, dazu hatte sie wohl keine Zeit. Einen einzigen Reim habe ich von ihr gelernt: »Le bœuf, der Ochs, la vache, die Kuh, fermez la porte, mach’s Türl zu!« Das hat mir sehr gefallen, und ich war von dem Tag an, an dem sie mir den Spruch zum ersten Mal sagte, überzeugt, dass sie fließend Französisch sprach. Was natürlich gar nicht der Fall war. Am Sabbat las sie Gebete aus einem deutschen Gebetbuch.

Mit allen Fragen und Beschwerden wandte ich mich an meine Mutter. So auch mit der Frage, warum das Christkindl die Juden anders behandelte als die Christen. Anlass war eine Weihnachtsbescherung im Kindergarten, bei der ein christliches Kind ein Schaukelpferd bekam, das ich schrecklich gern gehabt hätte, während ich mich mit einem Holzspielzeug begnügen musste, mit dem man zwei Turner auf einem Barren Übungen machen lassen konnte, was mir weit weniger gefiel. Ich fand das enorm ungerecht und war überzeugt, dass das Christkindl die Juden nicht mochte. Meine Mutter beschwichtigte mich, indem sie mir sagte, dass die Christen eben andere Gewohnheiten hätten als die Juden. Ich konnte mit »Gewohnheiten« zwar nichts anfangen, aber ich akzeptierte ihre Erklärung. Allerdings, an Weihnachten wäre ich damals doch gern ein Christ gewesen.

Es war vermutlich das erste Mal, dass ich einen Unterschied zwischen Christen und Juden bewusst wahrnahm. Andere Wahrnehmungen kamen nach und nach hinzu: dass die Christen in die Kirche und die Juden in die Synagoge gingen; dass ich, obwohl ich den Pfarrer genau wie meine katholischen Schulkameraden mit »Gelobt sei Jesus Christus« grüßte, vom christlichen Religionsunterricht ausgeschlossen war und dafür den jüdischen besuchte; dass es in Myślenice, wo ich bei meiner Großmutter väterlicherseits manchmal die Ferien verbrachte, eine streng orthodoxe Gemeinde mit sichtbar strenggläubigen Juden gab, die Bärte und Schläfenlocken, knöchellange schwarze Mäntel und schwarze Filzhüte oder, wenn sie wohlhabend waren, Biberpelzmützen trugen, was mir sehr fremdartig vorkam; dass meine Großmutter, die sehr religiös war, jeden Freitag den Zylinder der Petroleumlampe auf Hochglanz brachte, und, wenn sie damit fertig war, ihr schönstes Kleid anzog, ehe sie auf dem Esstisch zwei Kerzen im Kerzenleuchter anzündete. Ich durfte dann den Segensspruch über dem Brot aufsagen, und sie war immer sehr stolz, dass ich es so gut konnte. Ich selbst war es natürlich auch.

Als ich in die Schule kam, sagten die katholischen Mitschüler, dass die Juden Christus ermordet hätten, und vermittelten damit den jüdischen Kindern das Gefühl, dass sie als Juden die Schuld daran trügen. Zwar erklärte mir auch diesmal meine Mutter, dass das so nicht richtig sei, und ich fühlte mich deshalb auch in keiner Weise schuldig. Dennoch glaubte ich diese Unterstellung immer kompensieren und beweisen zu müssen, dass ich nicht nur nicht schuldig, sondern, im Gegenteil, besonders hilfsbereit und nett sei. Ich wollte beliebt sein. Deshalb spielte ich auch den Klassenclown.

Ich ging beispielsweise hinter dem Lateinlehrer her und machte hinter seinem Rücken eine lange Nase. Das kam bei den anderen gut an, denn vor dem Lateinlehrer hatten wir keinen Respekt. Er war ziemlich schlampig, manchmal erschien er mit einem Hemd in der Schule, an dem noch das Preisschild hing. Außerdem wusste die ganze Stadt, dass er ein Trinker war. Er korrigierte unsere Hefte in der Weinstube »Lischka«, wo das Tintenfass mit der roten Tinte und dem Federhalter immer seinen Platz auf der Fensterbank hatte, wie man beim Vorbeigehen von der Straße aus sehen konnte.

In diesem Zusammenhang fällt mir eine Anekdote aus der stalinistischen Zeit über einen aus Russland stammenden jüdischen Vater ein. Er war nach Amerika emigriert und schickte seinen Sohn, als dieser alt genug war, nach Moskau, damit er seine Heimat kennenlerne. Er bat ihn, viele Briefe zu schreiben, und da er wusste, dass diese zensiert würden, trug er ihm auf, alles, was wahr sei, in schwarzer Tinte zu schreiben, und alles, was nicht wahr sei, in roter. Der Sohn fuhr ab und schrieb seinem Vater viele Briefe. Als er zurückkam, bedankte sich der Vater und sagte: »Offensichtlich haben wir ja von Russland ein ganz falsches Bild, denn du hast alles in schwarzer Tinte geschrieben.« Darauf der Sohn: »Was sollte ich machen – es gab keine rote.«

Für meine Schulhefte brauchten die Lehrer viel rote Tinte, denn ich war ein schlechter und sehr fauler Schüler. Ich hatte zwar ein gutes Gedächtnis, was mich zuweilen rettete, einfach, weil ich mir ohne besondere Mühe merken konnte, was im Unterricht am Vortag besprochen worden war. Leider hatte ich jedoch nie den geringsten Ehrgeiz für die Schule, sie interessierte mich einfach nicht. Das einzige Fach, das ich mochte, war Sport. Darin war ich ziemlich gut. Dabei ärgerte es mich, dass mein Freund Fritz, der ein Jahr älter und um einiges größer war, schneller laufen konnte als ich und es schon wegen des Altersunterschieds aussichtslos war, den Vorsprung einzuholen. Schularbeiten habe ich meistens in der Schule vor Unterrichtsbeginn gemacht, nie zu Hause, vielmehr rannte ich, kaum dass ich zu Mittag gegessen hatte, auf die Straße, um Fußball zu spielen. Überhaupt fand meine Kindheit fast ausschließlich draußen statt. Nicht nur, weil wir – in zweieinhalb Zimmern – recht beengt wohnten, sondern auch, weil ich immer in Bewegung und deshalb am liebsten im Freien war.

Großen Ehrgeiz hatte ich in allem, was mich interessierte: Fußball, Autos und Mädchen. Was die Mädchen betrifft, so kamen sie erst etwas später dazu, aber so viel später auch wieder nicht. Fußball dagegen spielte ich schon, bevor ich in die Schule kam. Einen Fußball hatte ich nicht, dafür einen mit Lumpen ausgestopften und zu einer Kugel zusammengenähten Strumpf, der denselben Zweck erfüllte. Gespielt wurde mit den Nachbarsjungen auf dem Bürgersteig vor dem Haus, später in einem Hof in der Nachbarschaft, noch später auf dem Neutitscheiner Fußballfeld, wo ich es als linker Läufer bis in die lokale Mannschaft brachte. Ich war wohl nicht nur ehrgeizig, sondern auch talentiert. Und natürlich sehr stolz, dass ich im Neutitscheiner Fußballverein spielen durfte. Ich war der einzige Jude in der Mannschaft. Juden spielten selten Fußball, warum, weiß ich auch nicht.

Fußballverein Neutitschein (Max Mannheimer in der Hocke, links außen)

Natürlich kannte ich alle berühmten Fußballspieler und sammelte, wie die meisten meiner Mitschüler, Fußballbilder, die einer bestimmten Schokolade der Firma Libo aus Litovel beilagen. Ich klebte sie in Alben und tauschte diejenigen, die ich doppelt oder dreifach hatte, gegen solche, die mir fehlten. Mein Lieblingsverein war »Slavia Prag«, der einen weltbekannten Torwart namens František Plánička hatte. Der trainierte seine berühmten Hechtsprünge auf einer Brücke, indem er von dort in den Fluss darunter sprang, das hat mir sehr imponiert. Wenn ich mich heute frage, warum er das so gemacht hat, kann ich es mir eigentlich so recht nicht erklären, denn es war ja ziemlich umständlich, immer wieder ins Wasser zu springen und zurück auf die Brücke zu klettern. Aber damals fand ich es sehr aufregend.

Am aufregendsten von allem waren für mich jedoch Autos. Angeblich konnte ich als Kleinkind zuallererst »Auto« sagen, lange bevor ich »Mama« oder »Papa« sagte. Sei’s drum: Autos wurden schon sehr früh zu meiner lebenslangen Leidenschaft. Später kannte ich jeden Rennfahrer, von Caracciola über Stuck bis Rosemeyer, und wollte meinerseits unbedingt Rennfahrer werden. Damals gab es ja noch nicht den Rummel und das Millionengeschäft in diesem Sport. Mein Vorbild war der Franzose Louis Chiron, der auf dem Masaryk-Ring in Brünn in einem Bugatti Rennen fuhr.

Tatsächlich war für mich der Geruch von Autoabgasen der Lieblingsgeruch meiner Kindheit. Er rangierte in der Werteskala der Gerüche noch vor dem Duft der Martinskipferln, einer Art Mandelkipfel, die in den Bäckereien für den Martinstag gebacken wurden. Wenn ich auf dem Heimweg von der Schule daran vorbeikam, stieg er mir schon auf der Straße in die Nase.

Mit dem Heimkommen ließ ich mir üblicherweise sehr viel Zeit. Ich nutzte sie, indem ich den von mir gerade verehrten Damen die Tasche nach Hause trug. Dazu muss ich sagen, dass ich, seit ich denken kann, Frauen geliebt und verehrt habe, ich hatte immer eine große Affinität zu ihnen und gefiel mir in der Rolle des Kavaliers. Anfangs trug ich meiner Lehrerin die Tasche. Sie wohnte in einer städtischen Dienstwohnung im Neutitscheiner Schloss und sagte mir jedes Mal, dass ich lieber nach Hause gehen solle, weil die Mutter mit dem Essen warten würde. Das tat meine Mutter auch, aber sie stellte mich nie zur Rede, sondern war damit zufrieden, dass ich ihr sagte, ich hätte mich noch unterhalten. Es war die Zeit, in der ich meiner Mutter nicht mehr alles erzählte (sie fragte aber auch nicht mehr so viel), sondern meine ersten kleinen Geheimnisse hatte.

Käthe (links) mit einer Freundin

Im selben Zimmer, in dem ich geboren worden war, kam eineinviertel Jahre nach mir mein Bruder Erich zur Welt, zwei Jahre nach ihm Ernst, zwei Jahre danach Edi und schließlich, im Jahre 1927, Käthe. Ich verstand mich mit allen Geschwistern gut, am besten natürlich mit den Brüdern, denn Käthe war sieben Jahre jünger als ich, und ein solcher Altersunterschied ist ja in der Kindheit enorm groß. Außerdem hatte sie kein Interesse daran, mich wie meine Brüder zum Fußball zu begleiten. Sie war lieber mit ihren Freundinnen zusammen, die alle aus jüdischen Kreisen stammten.

Erich war still, ein guter Schüler, und obwohl er jünger war als ich, um einiges größer. Darauf war ich eifersüchtig, ich fand es ungerecht. Ich war auch auf Ernst eifersüchtig, weil er keine Sommersprossen hatte wie ich, sondern eine makellose weiße Haut und ein sehr feingeschnittenes Gesicht, fast wie ein Mädchen. Edi war der umtriebigste von allen, er lief häufig weg oder ließ sich kilometerweit von Pferdefuhrwerken mitnehmen, dann wusste niemand, wo er war und wann er wiederkommen würde. Er war immer neugierig, immer auf Entdeckungsreise, und wenn er gefragt wurde, wo er gewesen sei, sagte er nur: »Um die Ecke.«

Edi war schon in jungen Jahren sehr geschäftstüchtig. Einmal nahm er das Zahngold, das mein Vater in der Nachttischschublade aufbewahrte, ging damit zum Juwelier Seidel in der Kirchengasse und bot es ihm zum Verkauf an – vielleicht im damals schon aufkeimenden Bewusstsein, dass Kapital immer arbeiten müsse. Der Juwelier sagte, dass er erst einmal die Qualität prüfen und deshalb das Zahngold dabehalten müsse. Stattdessen verständigte er meinen Vater.

Ein anderes Mal hatte mein Vater einen Eisenträger für ein neues Fenster bestellt, der auch geliefert und im Hof kurzfristig deponiert wurde. Als der Maurer die Traverse einmauern wollte, fehlte sie. Der Verdacht meines Vaters fiel sofort auf Edi, der auch sogleich gestand: Er hatte sie in der Zwischenzeit dem Herrn Silbermann für drei Kronen verkauft. Mein Vater, der dreißig Kronen dafür bezahlt hatte, bat Herrn Silbermann, die Traverse zurückzugeben, und versetzte Edi ein paar Ohrfeigen.

Normalerweise war ich es, der die Ohrfeigen bekam, vor allem, wenn wir zusammen etwas angestellt hatten, weil mein Vater fand, dass ich, als der Älteste, unsere Streiche hätte verhindern müssen. Zum Beispiel, als wir dem Nachbarn, der einen Obstgarten hatte, uns aber keine Äpfel schenken wollte, aus Rache stinkenden, bereits von Maden durchzogenen Handkäse, Quargel genannt, in den Garten warfen, worüber er sich beim Vater beschwerte. Manchmal jedoch galten die Ohrfeigen auch mir persönlich. Beispielsweise, wenn sich der Frisör beklagte, ich würde ihn erschrecken, wenn ich im Vorbeigehen auf das metallene Aushängeschild, das über der Tür zu seinem Laden hing, schlüge. Es scheppere dann nämlich so sehr, dass er seinen Kunden beim Rasieren vor Schreck fast die Kehle durchschnitte. Straflos dagegen blieb, wenn wir an den Haustüren klingelten und davonliefen. Weil wir nie erwischt wurden.

Bestraft hat uns immer nur der Vater, die Mutter nie. Sie drohte zwar manchmal: »Ich werd’s dem Vater sagen«, aber sie machte ihre Drohungen selten wahr. Die Strafe selbst bestand aus Ohrfeigen, das war eben so. Von Psychologie wusste man damals nichts, und wir dachten uns auch nichts weiter dabei. Über das Übliche denkt man ja meistens nicht nach. Außerdem war mein Vater ein gerechter Mann und wir teilten in der Regel seine Meinung, dass wir die Ohrfeigen verdient hätten.

Gesehen haben wir ihn sonst eigentlich nur beim Abendessen. Wenn er damit fertig war, ging er sofort ins Café »Heinrichshof« zum Kartenspielen. Das Café gehörte einer Wienerin, ihr Vorbild dafür war das Café »Heinrichshof« in Wien, in dem Künstler und Literaten verkehrten. Künstler und Literaten gab es bei uns zwar keine, dafür war der Neutitscheiner »Heinrichshof« das Stammlokal einer Kartenspielerrunde, zu der mein Vater gehörte. Er war ein leidenschaftlicher Spieler, und ich glaube, auch ein recht guter, denn wir bekamen alle möglichen Sachen, zum Beispiel Anzüge vom Konfektionshändler Ernst Gottlieb, wenn dieser beim Spiel verloren hatte und seine Spielschulden mit Kleidung bezahlte. Wir gingen dann mit unserer Mutter in seinen Laden, um uns etwas auszusuchen, aber nur, wenn Gottliebs Frau nicht da war, denn die durfte nicht wissen, dass er immer verlor, weil er so schlecht spielte. Sie hätte ihn dann vermutlich nicht mehr an den Kartentisch gelassen. Ernst Gottlieb war übrigens neben meinem Vater der einzige Jude in der Runde. Einmal in der Woche spielte mein Vater in einem tschechischen Lokal, damit es nicht hieß, er habe etwas gegen die Tschechen. Das war allerdings erst später, als er die Gastwirtschaft aufgegeben und einen Lebensmittelgroßhandel aufgemacht hatte.

Das geschah im Jahre 1930 und war mit dem Umzug in ein Haus in der Mühlgasse und in eine größere Wohnung verbunden. Mein Vater hatte das Haus gekauft, es allerdings mit einer Hypothek belasten müssen. Deshalb pflegte er zu sagen, dass er sich die eine Hälfte des Geldes geliehen habe und die andere schuldig geblieben sei. Zwar hatten wir Kinder uns auch in der Wohnung in der Landstraße nicht eigentlich beengt gefühlt, wir kannten es ja nicht anders, aber zweieinhalb Zimmer für sieben Familienmitglieder waren wohl doch etwas wenig. Die neue Wohnung lag im ersten Stock und hatte drei Zimmer. Eines war das Wohnzimmer, das am Abend zum Schlafzimmer für die Kinder hergerichtet wurde. Wir brauchten ja abends kein Wohnzimmer, weil mein Vater nicht zu Hause war. Ein anderes Zimmer war das Schlafzimmer meiner Eltern, eines das Büro meines Vaters, in das sich meine Mutter setzte, wenn sie lesen wollte. Sie las sehr viel, auch klassische Literatur. Keine Frage, dass sie meinem Vater intellektuell überlegen war. Außerdem gab es noch eine Küche, in der das Dienstmädchen Emma, das Andulka und Toni ablöste, in einem Bett schlief, das am Abend aus einem Küchentisch herausgezogen und am Morgen wieder hineingeschoben wurde.

Pastillen mit Zuckerstreuseln

Neben der Wohnung war das Magazin, in dem die Waren lagerten, die nicht gekühlt werden mussten, wie Schokolade und Bonbons, ebenerdig das Lager für Fisch und dergleichen, darunter der Keller für Käse und andere Produkte, die ebenfalls kühl aufbewahrt werden mussten. Das Sortiment war sehr unterschiedlich, es reichte von Malz- und Eukalyptusbonbons über Bücklinge, Kieler Sprotten und Sardellen bis hin zu dem bereits erwähnten Olmützer Quargel, einem beliebten, handgeformten Käse, der in Mähren hergestellt wurde und uns auch mal als Wurfgeschoss diente.

Meine Aufgabe war es, nach der Schule die neu angekommenen Kisten zu öffnen, die Waren herauszunehmen, in die Lagerräume zu tragen und in die Regale zu stellen. Dass ich mir dabei ab und zu etwas Schokolade oder ein paar Bonbons genehmigte, ist nie aufgefallen. Am liebsten mochte ich »Baumstamm«, das waren mit Schokolade gefüllte Waffeln, oder mit bunten Zuckerstreuseln dekorierte Pastillen. Außerdem schrieb ich auf Postkarten, die wir Korrespondenzkarten nannten, die Bestellungen aus, die bei den Herstellern aufgegeben wurden. Das Porto für die Korrespondenzkarten war billiger als das für Briefe, deshalb verwendeten wir immer die Karten. Wir hatten auch ein Telefon mit der Anschlussnummer 268, das an der Wand hing und mit einer Kurbel bedient wurde. Der Apparat war dafür da, dass wir angerufen werden und die Händler, die von uns beliefert wurden, eilige Bestellungen per Telefon aufgeben konnten, ansonsten benutzten wir ihn selten. Ich musste auch Rechnungen schreiben, die von meinem Vater kontrolliert wurden. Dabei war er überaus genau. Einmal habe ich einem Kunden für einen Karton Schokolade der Marke »Magnet« eine Krone zu viel berechnet, was dem Wert von sechs Semmeln entsprach und von ihm sicher gar nicht bemerkt worden wäre, dennoch musste ich mich entschuldigen und das Geld beim nächsten Wochenbesuch zurückgeben.

Lieferwagen des Vaters

Wir hatten auch ein Auto, einen Chevrolet, erst einen kleinen, später einen etwas größeren, und einen Chauffeur, Albert Grosser, denn mein Vater konnte nicht Auto fahren und hatte auch keinen Führerschein. Mit Albert war er die ganze Woche unterwegs, um die Händler und Gasthäuser in den umliegenden Städten und Dörfern zu beliefern, aber abends kam er immer nach Neutitschein zurück, schon um Karten zu spielen. Nur einmal in der Woche kam er nicht, da fuhr er siebzig Kilometer weit nach Jablunkau an der polnischen Grenze und übernachtete im Hotel »Bulawa«.

Als ich zwölf war, begann mein Vater mir bestimmte Aufgaben im Geschäft zu übertragen, wenn er verreist war. In dieser Zeit besuchte ich an seiner Stelle mit Albert die Kunden. Ich nahm dann in den Läden und Gastwirtschaften die Bestellungen auf, gab sie Albert, der die Waren zusammenstellte und sie zusammen mit der Rechnung, die ich in der Zwischenzeit ausgeschrieben hatte, den Kunden brachte. Auf der Fahrt durfte ich manchmal das Auto lenken. Ich rutschte dann auf der Vorderbank ganz nah an Albert heran und steuerte das Lenkrad. Auf diese Weise lernte ich schon sehr früh das Autofahren. Die Geschichte, die man sich in der Stadt erzählte – dass ein Kunde des Motorradgeschäfts »Klapettek« aus der Laudongasse eines der Motorräder auf dem Stadtplatz ausprobierte, aber, da er in der Aufregung vergessen hatte, wie man es zum Stehen brachte, nun unter dem Gelächter der Passanten so lange weiterfahren musste, bis ihm das Benzin ausging –, wäre mir jedenfalls nicht passiert.

Eigentlich war ich ein recht sensibles Kind. Das Märchen von Hänsel und Gretel zum Beispiel mochte ich gar nicht, weil ich die Vorstellung, dass die Hexe immer den Finger von Hänsel begutachtet, um zu prüfen, ob man ihn schon schlachten kann, ganz schrecklich fand. Das war wohl das Erbteil meiner Mutter. Umso lieber ging ich ins Kino, was in der vordersten Reihe eine Krone kostete. Das Geld dafür gab mir meine Mutter, Taschengeld war bei uns nicht üblich. Ich habe mir sämtliche Popeye-Filme im Kino angesehen und kannte alle Schauspieler, allen voran Charlie Chaplin und Buster Keaton. In Marlene Dietrich war ich total verliebt, und Gary Cooper hat mir mit seinem lässigen Gang ungeheuer imponiert. Ich wäre auch gerne so lässig gewesen.

Auch Musik mochte ich, wenngleich ich nicht talentiert genug war, selbst zu musizieren. Vielleicht war ich aber auch nur zu faul. Meine Eltern hatten mir eine Geige geschenkt, die ein Säufer in der Gastwirtschaft versetzt hatte, und schickten mich zum Geigenunterricht. Den schwänzte ich aber oft. Ich verließ zwar mit dem Geigenkasten das Haus, ging dann aber stattdessen zum Rodeln. Dabei funktionierte ich den Kasten zum Schlitten um, indem ich mich daraufsetzte und damit den Berg hinunterfuhr. Manchmal rief der Geigenlehrer bei meiner Mutter an und fragte, wo ich bliebe. Wenn ich dann nach Hause kam, stellte sie mich zur Rede und drohte, dass sie es dem Vater sagen werde. Nach zwei Jahren gab ich das Geigenspielen auf.

Meine Affinität zur Musik beschränkte sich von da an aufs Radiohören, denn wir besaßen nicht nur ein Auto, ein Telefon und sogar einen Junkers-Gas-Boiler im Badezimmer, mit dem man schnell heißes Wasser zubereiten konnte – das war unser allergrößter Luxus –, sondern auch ein Rundfunkgerät. Unter den Komponisten mochte ich Mozart und Janáček, Smetana, Ravel und Gershwin, an Schlagern vor allem amerikanische, wie die von Irving Berlin. Aber auch Wiener Lieder gefielen mir, ich mochte den Wiener Dialekt, konnte ihn auch sprechen, sogar singen, wie zum Beispiel in dem Lied

»Ich hab mir für Grinzing an’ Dienstmann engagiert,

damit mir nix passiert,

der mich nach Hause führt.

Und später, am Ende der Partie,

war der Dienstmann viel besoffener als i.«

Das hat Paul Hörbiger gesungen.

Eine andere musikalische Erfahrung war das Singen im Chor der Synagoge. Noch besser gefiel mir allerdings das Dirigieren, was man mir dort mit elf oder zwölf übertrug. Der Chor bestand zwar nur aus sechs oder sieben Kindern, doch machte mir das Dirigieren großen Spaß, weil ich immer gerne im Vordergrund stand. Daran hat sich bis heute nichts geändert.

Als ich dreizehn war, fand in der Synagoge die Feier meiner Bar-Mizwa, meiner Religionsmündigkeit, statt – das Ritual, mit dem die jungen Burschen in den Kreis der Männer aufgenommen werden. Sie können nun mit ihnen die Totengebete sprechen oder aber zum Lesen der Thora, der hebräischen Bibel, bestimmt werden. Nach der Bar-Mizwa tragen die jungen Männer, genau wie die älteren, die Kippa auf dem Kopf und beim Gebet den Gebetsschal, den Tallit, um den Hals. Wochentags muss jeder Jude zum Morgengebet die Tefillin anlegen, zwei Gebetsriemen, die, zusammen mit einem Ledergehäuse, das das Hauptgebet auf Pergament enthält, auf den Kopf gesetzt beziehungsweise sieben Mal um den linken Arm gewickelt werden. Zuvor werden die jungen Burschen ausführlich in jüdischer Religion und allen damit verbundenen Vorschriften und Pflichten unterrichtet. So gehen die jüdischen Männer, wenn sie es ernst nehmen, zwei Mal täglich in die Synagoge, um zu beten, Frauen jedoch meist nur an Feiertagen. Fromme Juden arbeiten nicht am Sabbat und dürfen dann zum Beispiel auch nicht Auto, Motorrad oder Fahrrad fahren. Aber natürlich halten sich nicht alle an die Vorschriften. Mein Vater zum Beispiel tat es nicht, meine Mutter sehr wohl. Sie kochte auch immer koscher. Sie verwendete dabei nur das Fleisch von Tieren mit gespaltenen Hufen, die zugleich Wiederkäuer sind, wie zum Beispiel Rind, Schaf oder Ziege, ausgenommen das Schwein. Koscher sind auch die meisten Fische, sofern sie Schuppen haben, nicht jedoch der Aal. Es gibt auch Regeln für die koschere Zubereitung, daran hielt sie sich ebenfalls. Ich selbst achtete nicht auf koscheres Essen. Als Kind aß ich sogar oft heimlich einen Löffel von dem Schweineschmalz, das unser Dienstmädchen Emma so mochte und auf der Fensterbank aufbewahrte. Es schmeckte mir vorzüglich. Wir nannten es »christliches Fett«.

Auch wenn ich die jüdischen Regeln, was mich persönlich anging, für dehnbar hielt, genoss ich die Bar-Mizwa sehr: Ich kam mir unheimlich wichtig vor und war immer sehr stolz, wenn zum Beispiel eine »Jahrzeit«, der jährliche Todestag eines Verstorbenen, begangen wurde, bei der zehn jüdische Männer anwesend sein und das Totengebet, das Kaddisch, sprechen müssen, und man mich dazurief, wenn einer fehlte.