9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

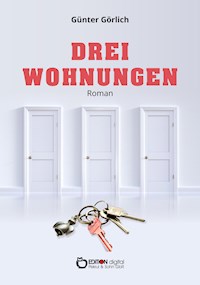

- Herausgeber: EDITION digital

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Hier geht es erst einmal um Loth, Georg Loth. Der lebt allein, seit seine Frau Maria an einem Septembertag, vor drei Jahren, am 14. September, morgens, gestorben ist. Auf ihrem Grabstein steht: Maria Loth, geb. Musold, 1935 -1982. Seit kurzem hat Loth neue Nachbarn, Familie Krüger, von der er aber zuerst nur die Frau, Simone Krüger, eine Lehrerin, und die beiden Jungen Lars und Sven kennenlernt. Der Tod seiner Frau hatte Loth einsam werden lassen und ihn zum Rückzug aus dem Leben veranlasst. Auch seine beiden Kinder lebten schon lange nicht mehr in der Wohnung ihrer Eltern: „Wir sind sechzig hier eingezogen, die Häuser standen fünf Jahre. Anna Buchhorn und ihre Nachbarn, die Sandows, waren hier Erstmieter. Wir waren damals sehr froh, dass wir die Wohnung bekamen.“ Die Leere, die nach dem Tod Marias in Loth entstand, diese eisige Stille, in der er lebte, als wäre er allein auf einem unbewohnten Planeten, das konnte doch niemand begreifen. Besonders schmerzte es ihn, dass sein Sohn Alexander weggegangen war und jetzt in einer großen Stadt im Norden lebte und dort auf der Werft als Schweißer arbeitete. Maria hatte ausgeglichen, wenn Georg und Alexander ihre Fehden austrugen. Nach ihrem Tod gab es keine Fehden mehr. Georg erschienen alle Gründe für Streit und Aufregungen nichtig. Er lebte mit seinen Erinnerungen. Und dann bringt diese Familie Krüger, vor allem die Simone Krüger, wieder neuen Schwung in das einsame Leben von Georg Loth, der aus der Vergangenheit wieder in die Gegenwart zurückkehrt und der einen Entschluss fasst, der ihm allerdings nicht leicht fällt: Gegen Ende Oktober besserte sich das Wetter, die Meteorologen versprachen bis in die erste Novemberwoche hinein stille und ziemlich warme Herbsttage. Loth hatte noch Resturlaub, nahm das Wochenende dazu, und es kam eine Woche zusammen für seine Reise nach dem Norden. Wie würde der verloren Sohn den Vater aufnehmen? Würden sie wieder eine gemeinsame Sprache finden? Und dann geht es nicht mehr nur um Loth und seinen Sohn Alexander, sondern auch um eine gewisse Anke Schlewitt und ihre beiden Kinder, um Torsten und um Maria, die einen kubanischen Vater hat, dem sie aber keinen Brief schreiben wird, den Uwe mit nach Kuba nehmen könnte. Gemeint ist Uwe Krüger, den sein nächster Auslandseinsatz nach Kuba fliegen lässt. Und dessen großer Sohn Lars auf einen Silvesteranruf wartet. Und außerdem ist von Hauptstraßen und Umleitungen die Rede. Und Georg Loth, der scheint wieder auf der Hauptstraße zu sein.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 456

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Impressum

Günter Görlich

Drei Wohnungen

Roman

ISBN 978-3-96521-713-3 (E-Book)

Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta

Das Buch erschien 1988 im Verlag Neues Leben Berlin.

© 2022 EDITION digital Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.edition-digital.de

1. Kapitel

Georg Loth trat aus dem Fahrstuhl und sah die beiden Kinderfahrräder. Sie lehnten zwischen den Wohnungstüren an der Flurwand.

Eine Tür führte in seine, die andere in Anna Buchhorns Wohnung.

Anna. Sie war im Sommer gestorben.

Loth hatte im Treppenflur gestanden, als die Träger mit dem Sarg aus der Tür kamen, der im schmalen Fahrstuhl kaum Platz fand. Hatte man sie mit dem Kopf oder den Füßen zuerst aus der Wohnung getragen? Loth wusste es nicht. Mit dem Kopf zuerst bedeutet wohl, dass die Tote keine Ruhe finden und „umgehen“ würde. In dem Oderbruchdorf, in dem Loths Großmutter gelebt hatte, achteten die Leute streng darauf, dass die Verstorbenen mit den Füßen voran aus den Häusern getragen wurden.

Loth wusste auch nicht mehr, wie Maria lag, als man sie aus der Wohnung brachte. Die Männer hatten den Sarg in den geräumigen Flur gestellt, die Tote aus dem Schlafzimmer geholt und behutsam auf das schneeweiße Papierpolster gelegt. Maria sah aus, als schliefe sie, bleich und erschöpft, so hatte sie abends ja oft ausgesehen.

Damals hatte Loth diesen Vorgang ohne Tränen beobachtet, doch war er nahe daran gewesen, die Männer zu hindern, den Sargdeckel aufzulegen, fast hätte er sich mit ausgebreiteten Armen in die Tür gestellt.

Bis vor die Haustür, zum Leichenwagen war er dem Sarg gefolgt, hatte gewartet, bis das Auto abfuhr über den breiten Bürgersteig hinweg auf die Straße, vorbei an vielen Menschen, die dem Fahrzeug auswichen.

Damals war ein Septembertag gewesen wie heute. Noch warm, doch die sommerliche Kraft der Sonne war gebrochen.

Loth setzte den Koffer ab, schloss die Fahrstuhltür, achtete darauf, dass die Scherengitter einrasteten.

Die Fahrräder an der Flurwand waren unterschiedlich groß. Das vordere war eins für die Kleinen, es konnte auch als Dreirad benutzt werden. Dem Gefährt war anzusehen, dass es oft gebraucht wurde, der Lack zerschrammt, die Schutzbleche verbeult. Es diente wohl schon dem zweiten oder dritten Besitzer. Das größere Kinderfahrrad schien noch fast neu zu sein.

Hinter der Tür dort, dachte Loth, durch die fast dreißig Jahre Anna Buchhorn ein und aus gegangen ist, wohnen jetzt also die beiden Fahrradbesitzer.

Sie wissen nichts von Anna Buchhorn und von dem, was sich in den vielen Jahren in dieser Wohnung zugetragen hat. Sie haben ihr Zimmer in Besitz genommen, wahrscheinlich das mittlere, das in den letzten Jahren leer stand.

Loth war versucht, den Reifendruck zu prüfen. Das hatte er vor Jahren immer bei den Rädern seiner Kinder getan. Besonders bei Alexanders Rad war es notwendig gewesen. Katja erfüllte die ihr aufgetragenen Pflichten zuverlässiger.

Loth erinnerte sich, dass die Räder seiner Kinder auch eine Zeit lang an der Flurwand gelehnt hatten. Und die der Sandows. Hartnäckig gemahnt von Anna Buchhorn, beschloss man bald, den Fahrradparkplatz auf dem Etagenflur aufzulösen.

Vor Jahren war die Wand dann gestrichen worden, und sie wies noch keine Schäden auf.

Das würde sich bald ändern, die Lenkstangen, die Kanten der Gepäckträger und der Schutzbleche würden ihre Spuren hinterlassen.

Während Loth in der Reisetasche den Schlüssel suchte, öffnete sich die Tür der Nachbarwohnung, und zwei Jungen stürmten heraus. Als sie Loth sahen, erstarrten sie für einen Augenblick. Vielleicht schossen ihnen Warnungen vor Dieben und Einbrechern, die sich in den Häusern als Handwerker oder Reisende tarnen, durch den Kopf. Die beiden hatten weißblonde Haarschöpfe, schmale Gesichter, große Augen und Sommersprossen rechts und links der Nasen. Man hätte sie für Zwillinge halten können, wäre der eine nicht einen Kopf größer gewesen als der andere.

Loth sagte lächelnd: „Guten Tag, die Herren.“

„Guten Tag“, erwiderte der Größere zögernd.

„Ich bin euer Nachbar.“

„Sie wohnen hier?“, fragte der Große.

„Ja.“

„Du warst verreist“, meinte der Kleine und blickte auf den Koffer.

„Ich war im Urlaub.“

„Wir waren auch im Urlaub.“

„Sie sind mit dem Flugzeug gekommen?“ Der Große tippte mit dem Zeigefinger auf das Pappschildchen am Koffergriff.

„Wo warst du?“, fragte der Kleine.

„Kannst du schon lesen?“, fragte Loth.

„Ich bin noch nicht in der Schule“, erwiderte der Junge.

Loth zeigte auf das Schildchen am Koffer und sagte zum Großen: „Dann lies du. Hier am Aufhänger. Dann wisst ihr, woher ich komme.“

„Sofia“, buchstabierte der Junge.

„Stimmt. Liegt in Bulgarien. Ist die Hauptstadt.“

Der Kleine wendete das Schildchen hin und her.

„Wie heißt ihr beiden denn?“

„Sven“, sagte der Kleine rasch, „ich wohne in der Karl- Marx-Allee.“

„Und du?“, fragte Loth den Großen.

„Lars“, erwiderte der ruhig.

„Bist du ganz oben am Himmel geflogen?“, fragte Sven.

„Sehr hoch“, sagte Loth.

„Kannst du von dort oben die Erde sehen?“

„Wenn keine Wolken sind, siehst du die Erde. Die Straßen wie Striche, Dörfer und Städte wie kleine Flecken, die Gebirge wie niedrige Hügel, die Seen wie blanke Pfützen.“

„Papa hat versprochen, dass wir auch mal mit dem Flugzeug verreisen“, sagte Lars.

„Dann werdet ihr ja alles selbst erleben“, meinte Loth.

„Papa sagt, wenn das Flugzeug losfliegt, muss man einen Bonbon lutschen, damit es in den Ohren nicht so weh tut.“

„Stimmt. Man muss aber langsam lutschen, darf den Bonbon nicht zerbeißen, das Flugzeug steigt ziemlich lange.“

„Schmeckt der Bonbon gut?“, fragte Sven.

„Dir bestimmt.“ Loth holte den Bonbon aus Sofia und die Pralinenzugabe der Fluggesellschaft aus der Tasche und gab sie dem Großen. „Teilt euch das.“

„Ich will den Bonbon“, forderte Sven.

„Von mir aus“, sagte der Bruder.

Sven zerrte an seinem kleinen Fahrrad, das sich mit den Pedalen an dem anderen verhakt hatte. Lenker und Schutzbleche rieben sich an der Flurwand.

Loth hörte eine Stimme aus dem Wohnungsflur.

„Sven, nicht so wild. Ich habe doch gesagt, ihr sollt vorsichtig umgehen mit den Rädern.“

In der Tür zeigte sich eine schlanke Frau, die einen kurzen hellblauen Hauskittel und hochhackige Schuhe trug. Ihr blondes Haar war glatt. Die Jungen ähnelten ihr. Die Augen hatten sie von der Mutter und den Schnitt des Gesichts.

Als die Frau Loth wahrnahm, zog sie den Kittel zurecht. „Entschuldigen Sie, ich habe Sie nicht bemerkt. Ich hörte nur das Scheppern der Räder. Das war für mich Alarm. Sie sind unser Nachbar?“

„So ist es. Mein Name ist Loth, Georg Loth.“

„Simone Krüger“, sagte die Frau und reichte Loth die Hand. „Wir sind noch immer beim Räumen, wissen nicht, wohin mit all unserem Zeug. Ich habe den Jungen eingeschärft, sie sollen vorsichtig umgehen mit den Rädern.“

„Wir sind doch vorsichtig, Mama“, verteidigte sich Lars, „bloß die Räder hängen immer zusammen.“

„Langsam müsst ihr das machen, nicht so wild“, sagte die Mutter.

Loth half Sven, das kleine Fahrrad von dem seines Bruders zu lösen. „Siehst du, so geht’s, und wenn ihr die Räder abstellt, achtet auf die Pedale. Die dürfen sich nicht in den Speichen oder in der Kette festhaken.“

Lars wandte sich zu seinem Bruder um. „Jetzt passen wir immer auf, hast du verstanden?“

„Klar, hab ich verstanden. Bin doch nicht doof“, sagte der Kleine trotzig.

„Hatten Sie einen schönen Urlaub?“, fragte die Frau.

„Ich glaube schon. Das Wetter war gut. Ist ja im September meistens so in Bulgarien.“

„Als Studentin war ich mal in der Nähe von Warna. War das ein heißer Sommer“, sagte Frau Krüger.

„Der September ist nicht mehr so warm, das ist der Vorteil für Leute in meinem Alter.“

„Aber es war ein toller Sommer damals.“ Die Frau lächelte in der Erinnerung. „Stundenlang im Sand liegen oder auf den Steinen braten und dann schwimmen, bis man todmüde ist.“

„Sie müssen wieder mal hin“, riet Loth.

„Mein Mann ist nicht für den Süden“, erwiderte Frau Krüger.

Die Jungen standen mit ihren Rädern bereit.

„Dass ihr mir nicht weiter umherkurvt als abgemacht“, mahnte ihre Mutter, „und wenn ihr die Räder hochbringt, achtgeben beim Abstellen, ja.“

Loth überlegte, dass er anbieten könnte, die Fahrräder eine Weile in seiner Wohnung unterzubringen. Platz war vorhanden, auf der geräumigen Diele oder in Alexanders Zimmer. Der Junge war schon lange nicht mehr zu Hause gewesen. Seine Werft hält ihn fest, dachte Loth, oder das Leben dort in der Hafenstadt.

Simone Krüger öffnete den Fahrstuhl, die Jungen schoben ihre Fahrräder hinein, zwängten sich dazu.

Die Frau schloss die Tür, schaute durch die Scheibe und rief: „Den untersten Knopf drücken, Lars. Ja, den.“

Loth sah den schmalen Rücken der Nachbarin, die gut geformten Beine. Das glatte Haar teilte sich im Nacken.

Simone Krüger wandte sich ihm wieder zu und sagte: „Ist schon eine Umstellung für die Jungen. In unserem alten Haus gab’s keinen Fahrstuhl. Und dort kannten sie die Straßen wie ihre Hosentasche.“

„Wo haben Sie gewohnt?“, fragte Loth.

„In der Gartenstraße, auf den Nordbahnhof zu. Kennen Sie die Gegend?“

„Ja, ein bisschen düster.“

„Ach, sie hat schon ihre guten Seiten. Hätten wir ein Zimmer mehr gehabt, wären wir dort geblieben. Aber die Jungen werden eben größer. Das Hallenbad in der Gartenstraße lag vor unserer Haustür. Und die Ackerhalle. Man kauft dort gut ein.“

„In der Allee haben Sie doch auch alles. Und zwei Schwimmhallen in der Nähe“, sagte Loth.

Simone Krüger lächelte. „Sie machen ja richtig Werbung für diese Gegend. Sie wohnen wohl schon lange hier?“

„Ein Vierteljahrhundert.“

„Ein Vierteljahrhundert in einer Wohnung? Wie sich das anhört.“

„Und wie hört sich das an?“

„Man empfindet Respekt vor so viel Beständigkeit.“

Loth lachte.

Frau Krüger blickte zur dritten Wohnungstür hinüber. Dort wohnten die Sandows.

„Nun kennen wir uns wenigstens. Ist ein komisches Gefühl, wenn man nicht weiß, wer der Nachbar ist“, sagte sie.

„Dann einen guten Tag noch“, sagte Georg Loth.

„Für Sie auch“, erwiderte Frau Krüger.

Halbdunkel und Stille umfingen Georg Loth in seiner Wohnung. In diesem Augenblick wusste er, dass er vergebens nach Bulgarien geflohen war.

Er hatte die Tür hinter sich geschlossen, und die Vergangenheit stand wieder auf, der dumpfe Schmerz um den Verlust seiner Frau. Loth stellte den Koffer in der Diele ab, die viel Platz bot und ausgestattet war mit Schränken und Bücherborden, die Maria mit ihrem Gefühl für Schönheit und Zweckmäßigkeit angeordnet hatte. An der Wand hing der Farbdruckkalender, den sie sehr mochte, mit Fotos vom Land an der Küste, den Loth ihr jedes Jahr schenken musste. Der drei Jahre alte Kalender hielt eine längst vergangene Zeit fest. Der Monat September war aufgeschlagen. Maria war am 14. September gestorben, morgens, kurz bevor sie zur Arbeit gehen wollte.

Loths Versuch, durch die Reise die Erinnerung beiseite zu schieben, war nicht geglückt. Die Tochter Katja, Kollegen hatten ihm dazu geraten. Aber er war nur halbherzig darauf eingegangen, hatte auf die Vernunftgründe gehört.

Zeit heilt alle Wunden. Die Jahre vergehen, Georg, du holst deine Maria nicht zurück. Georg, denke an dich, du lebst, die Kinder sind erwachsen.

Was nützen vernünftige Ratschläge, zu denen der Verstand ja sagt, wenn das Herz nicht darauf eingeht.

Der 14. September. Was hatte er an diesem Tag in Bulgarien gemacht?

Ein Ausflug ins Gebirge war geplant, das Wetter gab sich günstig, ein klarer, nicht zu heißer Tag kündigte sich an. In der Reisegruppe freute man sich auf diesen Ausflug, auf die Aussicht, in ein Kloster einzukehren, in einem uralten Weinkeller südlichen Wein zu verkosten, zu lachen, zu trinken, vielleicht auch zu tanzen.

Loth fuhr nicht mit ins Gebirge, schützte Unwohlsein vor. An diesem Tag wanderte er am Strand entlang, bis er eine einsame Stelle erreichte, saß stundenlang im Sand und starrte auf das ruhige Meer. Und er verfluchte sich, nannte seinen Fluchtversuch lächerlich und sein Hiersein am 14. September Verrat an seiner toten Frau Maria.

Dieser Tag ging vorüber, der weite Fußmarsch hatte Loth ruhiger gestimmt. In den nächsten Tagen verhielt er sich wie gewohnt. Ein zurückhaltender, alleinstehender Mann, der sich erholen wollte.

Er lernte eine Pragerin kennen, sie sprach recht gut deutsch, war um die Fünfzig und fand Gefallen an ihm. Sie war eine charmante Frau von der Moldau, brachte ihn oft zum Lachen mit überraschenden Redewendungen in ihrem so nett verfremdeten Deutsch. An einem Abend tranken sie Wein in einem Lokal. Loth verfiel in Schweigen, je mehr er trank. Was soll eine Frau mit einem einsilbigen Partner in einem Weinlokal in einer warmen Nacht am Schwarzen Meer? Er entschuldigte sich, gab aber keine Erklärung und galt wohl bei der schönen Pragerin von da an als Sonderling. Bei Begegnungen mit Frauen nach Marias Tod war es ihm nicht das erste Mal so ergangen. Es war nicht die Schuld der Frauen.

Loth hängte seine Lederjacke auf einen Bügel. Die Wohnung war sauber, die Luft nicht abgestanden. Gerda Sandow nahm ihren Nachbarschaftsdienst immer sehr ernst.

Auf dem Tisch im Wohnzimmer leuchtete ein Blumenstrauß. An der Vase lehnte eine Karte, auf der in Gerdas Sütterlinschrift zu lesen war: „Willkommen zu Hause, Gerda und Albert.“

Loth nahm sich vor, noch heute Herbstastern zu kaufen und Marias Grab aufzusuchen. Sie hatte Astern geliebt, alle Herbstblumen, überhaupt den Herbst.

Seit dem Tod seiner Frau benutzte Loth nur das Wohnzimmer. Er schlief auf der Couch, sein Arbeitstisch stand am Fenster, die Bücher fanden Platz in der Schrankwand, er brauchte nicht viele und kaum noch den Fernsehapparat, ein veraltetes Schwarz-Weiß-Gerät. Maria wollte in den letzten Jahren ein Farbgerät anschaffen, sie hatten einige Male mit diesem Kauf geliebäugelt, waren auch nahe daran gewesen, die Ausgabe zu wagen. Doch immer wieder kam etwas dazwischen. Katja bat dringend um ein Darlehen, Alexander wollte sich ein Motorrad kaufen, brauchte es für den Weg zur Arbeit, und Maria selbst war es immer wieder, die den Kauf zurückstellte. Warum übereilen, meinte sie, man habe ja noch viel Zeit, sich diesen Luxus zu leisten. Die Wünsche der Kinder seien wichtiger, und das Schwarz-Weiß-Gerät sei nun so lange gut gewesen, warum nicht noch ein Jahr oder zwei.

Hätte er nur geahnt, dass Marias Zeit so bemessen war.

Loth betrat das Schlafzimmer, ein Zimmer zum Ausruhen, für einen guten, tiefen Schlaf.

Loth blickte auf das Doppelbett.

Da kam die bittere Erinnerung an jenen Septembermorgen vor drei Jahren. Es war ein Montag gewesen. Hinter ihnen lag ein ruhiges Wochenende im Garten. Maria hatte Rosen geschnitten, die in jenem Jahr außergewöhnlich zahlreich blühten. Sie schrieb es dem Pferdedung zu, den sie im Frühjahr besorgt hatte. An jenem Montag brauchten sie nicht so früh aufzustehen. Loth musste zu einer Besprechung ins Ministerium, die um zehn Uhr begann, und es hätte sich nicht gelohnt, nach Schöneweide ins Werk zu fahren. In der Besprechung ging es um ein Forschungsprojekt, das offiziell fast schon als erfüllt galt, in Wirklichkeit aber gerade in den Anfängen steckte. In den vergangenen Monaten hatte Loth mehrmals vor voreiligen Prognosen gewarnt, meinte, einige Leute in der Forschung, die gerade von der Hochschule gekommen waren, wollten mit diesem Projekt ein Paradebeispiel schaffen, denen gehe es in erster Linie um Pluspunkte. Und einigen in der Betriebsleitung kam das gelegen. Geistige Hochstapelei nannte er die Sache.

Für Maria begann ihre Woche als Schöffin, und ihr erster Termin auf dem Gericht lag auch um zehn Uhr.

Während des Frühstücks berichtete Maria über den zur Verhandlung stehenden Scheidungsprozess sehr junger Leute. „Warum heiraten sie nur so früh?“

„Unsere Tochter hat ja auch so früh aufs Standesamt gewollt“, antwortete Loth.

„Sie haben wahrscheinlich Angst, dass sie etwas versäumen“, meinte Maria.

Loth dachte an die bevorstehende Besprechung im Ministerium, legte sich im Kopf Formulierungen zurecht.

„Trink noch eine Tasse Kaffee, Georg“, sagte Maria, „deine Sache wird schon klargehen, ich weiß doch, du bist gut vorbereitet.“

Er spürte den leichten Druck ihrer Hand.

So trank er noch eine Tasse Kaffee, Maria brühte ihn stark, sie brauchte das, und aß ein Marmeladenbrot dazu.

Nach dem Frühstück setzte er sich an den Schreibtisch, vertiefte sich in die Unterlagen des umstrittenen Projekts.

Wenig später hörte er in seinem Rücken Maria sagen: „Ich leg mich einen Augenblick hin, Georg. Ich habe ja noch Zeit.“

Loth fand es ungewöhnlich, dass sich Maria hinlegen wollte, nach dem erholsamen Wochenende, nach einer guten Nacht und dem ruhigen Frühstück. Er konnte sich aber nicht von seinen Unterlagen losreißen, fragte, ohne von den Papieren aufzusehen: „Ist was, Maria?“

Es war bei ihr ja schon vorgekommen, dass aus heiterem Himmel der Kreislauf oder das Herz sich auf unangenehme Weise bemerkbar machten.

„Es ist nichts, Georg.“

Und Loth ließ sich beruhigen. Er hätte aber aufmerken, hätte die leichte Unsicherheit in Marias Stimme spüren müssen.

Wie oft hatte er sich später gefragt, ob Maria noch leben würde, hätte er sich losgerissen von seinem Schreibtisch. Diese Frage quälte ihn bis heute. Vielleicht wäre rechtzeitig ein Arzt gekommen, oder Loth hätte ihr die Herztropfen geben können, er wusste ja, wo sie im Bad bereitstanden.

Aber Loth hatte an seinem Schreibtisch alles um sich herum vergessen. Auf einmal aber beunruhigte ihn die Stille in der Wohnung. Jäh durchfuhr ihn Angst, er sprang auf, lief ins Schlafzimmer. Maria lag auf dem Bett, die offenen Augen blickten zur Decke. In diesem Augenblick wusste Loth, dass Maria nicht mehr lebte. Er stürzte zu ihr, riss sie an sich, spürte noch die Wärme der Haut, aber nicht mehr ihren Atem.

Obwohl er wusste, dass Maria tot war, lief er zum Telefon, rief über Notruf einen Arzt, lief zu den Sandows, berichtete stammelnd von dem Vorgefallenen, stand mit Sandows an Marias Bett. Gerda Sandow weinte still.

Albert sagte: „Wie konnte das bloß passieren. Maria, was hast du denn nur gemacht.“

Der Arzt schloss Maria die Augen und schrieb den Totenschein aus, auf dem als Todesursache Herzversagen angegeben war. Bis am Nachmittag der Leichenwagen eintraf, saß Loth am Bett seiner toten Frau.

Zuvor hatte er mit unnatürlicher Ruhe alles Notwendige eingeleitet, sich im Betrieb und im Ministerium entschuldigt, ruhig den Grund angegeben, den Tod seiner Frau.

Dann zog er den Hocker ans Bett, auf dem Maria immer vor dem Frisierspiegel gesessen hatte, wenn sie sich zurechtmachte und das Haar kämmte. Sie hatte halblang geschnittenes, dunkles Haar. Im letzten Jahr waren einige silberne Fäden aufgetaucht. Maria riss sie nicht heraus.

„Warum sollen sie denn weg“, sagte sie einmal, „sie sind eben da, und es sieht doch ganz gut aus? Oder, was meinst du, Georg?“

Georg war ihrer Meinung, ganz ehrlich. Maria sah für ihn zu jeder Zeit gut aus.

In diesen Stunden bei seiner toten Frau stellte sich Loth immer nur eine Frage. Warum? Warum hat das Herz versagt? Es kamen Momente in diesen Stunden, da glaubte Loth, alles wäre nur ein Albtraum.

Dort liegt Maria auf ihrem Bett, ihre Augen sind geschlossen, und wie Fächer breiten sich die Wimpern aus. Oft hat er sie so angesehen, wenn sie schlief. Und Maria schlägt die Augen auf, schüttelt ganz leicht den Kopf, schüttelt sich mit dieser winzigen Bewegung wach und sagt: „Ach, Georg, bin ich doch eingeschlafen. Wie spät ist es denn, Georg? Komme ich nicht zu spät?“ Und er küsst sie auf die Augen und den Mund und sagt: „Du kommst nicht zu spät. Du hast ja nur kurz geschlafen. Steh langsam auf, ganz langsam.“

Aber die Augen öffnen sich nicht. Totenblässe liegt auf dem Gesicht. Die Hände auf dem Bademantel, Gerda Sandow hatte sie gefaltet, als der Arzt gegangen war, sind durchsichtig und wächsern geworden.

Loth hatte keine Tränen, doch seine Augen brannten wie im Fieber. Er saß am Bett und blickte unverwandt auf seine tote Frau. Seit diesem Tag waren drei Jahre vergangen, unberührt noch immer das Schlafzimmer. Loth wollte nicht, dass sich in diesem Raum etwas veränderte.

Im Wohnzimmer öffnete er seinen Koffer und nahm die Geschenke für die Sandows heraus.

Er wusste, dass manche seine Haltung zum Tod seiner Frau nach so vielen Jahren nicht verstanden, sie als nicht normal bezeichneten. Was aber ist normal? dachte er. Warum soll ich mich gewaltsam anstrengen, Maria aus meiner Erinnerung herauszudrängen? Sie bleibt, ist stark, und ich bin mit ihr heute noch mit allen Fasern meines Daseins verbunden. Ich will nichts dagegen tun. Ich lebe so. Ich will auch so leben.

Mit den Geschenken für die Sandows verließ er die Wohnung, ging an der Tür der neuen vorüber zu den alten Nachbarn.

Loth überschritt die Schwelle der Sandowschen Wohnung und fühlte sich geborgen.

In der Diele, die so groß war wie die in seiner Wohnung, aber geräumiger wirkte, weil die Regale an den Wänden fehlten, erwartete ihn Gerda Sandow unter der breitschirmigen Lampe und sagte: „Du siehst gut aus, Georg, richtig erholt und braun gebrannt. So bräunt die Sonne hier nie.“

Loth betrachtete sich im großen Spiegel, den die Sandows aufgestellt hatten, als sie hier einzogen. Gerda hatte ihn von der Großmutter geerbt.

Loth sah einen mageren alten Knaben in ausgebeulten Manchesterhosen und in einem offenen Hemd, im hageren Gesicht tiefe Falten, das graue Haar kurz geschnitten.

Er sagte: „Das nächste Mal nehme ich dich mit, Gerda. Du kommst wieder wie eine Mulattin. Da Albert sowieso nicht verreist, er muss ja seine Spargelbeete, Johannisbeersträucher, Pflaumenbäume und was sonst noch bewachen, genießen wir beide die Sonne des Südens.“

Albert Sandow kam in den Flur und sagte: „Bist ja mächtig in Fahrt, Georg.“

Gerda zeigte auf die Flurkommode. „Die Zeitungen habe ich aufgehoben. Post ist nicht viel gekommen. Eine Karte von Alexander.“

„Warum soll auch viel Post kommen“, sagte Loth.

Die Einrichtung des Wohnzimmers der Sandows kannte Loth seit Jahrzehnten. Die Möbel hatten sie in den Fünfzigerjahren angeschafft, zum Einzug in die neue Wohnung in der Stalinallee, solide, robuste Möbel, von Gerda gut gepflegt. Die breite Couch mit den wulstigen Armlehnen hatten sie mehrmals aufpolstern lassen, daneben, auf einem Tisch, stand das alte Röhrenradio, dunkelgebeiztes Holzgehäuse, die Senderskala eingefasst mit goldfarbenen Zierleisten, das magische Auge flackerte grün. Über der Couch hing ein großes Landschaftsbild, rötliche Heide, ein Weg, der sich in der Ferne verliert, einsame Birken unter einem niedrigen Wolkenhimmel. Über den Wert des Ölbildes wusste Loth nichts zu sagen, doch in den letzten Jahren berührte es ihn sehr, wenn er es sah. Solche Wege waren Maria und er oft gegangen, draußen, wo das Waldgrundstück lag, im Norden der Stadt.

An der Wand über einem Vertiko waren Fotos und Urkunden angebracht. Eins der alten Fotos erregte sofort Aufmerksamkeit. Thälmann spricht auf einer Kundgebung, steht auf der Ladefläche eines Lastkraftwagens, trägt die Uniform des Roten Frontkämpferbundes. Viele Menschen drängen sich, schauen zu Thälmann hoch, die Gesichter sind nur undeutlich zu erkennen.

Loth wusste, irgendwo unter diesen Leuten, die begierig Thälmann zuhörten, musste auch Albert Sandow sein. Albert hatte sogar gezeigt, wo ungefähr er gestanden hatte, im Hintergrund, wo sich die Gesichter völlig verwischten. Die Schärfe des Objektivs war auf Thälmann eingestellt gewesen. Doch Albert war damals dabei gewesen, einundzwanzig Jahre alt, Maurer aus dem Wedding.

Und dann die Aufnahmen, auf denen der Maurer Sandow sehr deutlich zu erkennen ist, neben hölzernen Baugerüsten, vor einer rohen Ziegelwand, hoch auf der Mauer eines emporwachsenden Hauses, Sandow, die Maurerkelle in der Hand, Sandow, mit der Schaufel Mörtel verteilend. Baustelle Stalinallee.

Durch die schmalen Fenster fiel Sonnenlicht. Gerda sagte: „Nun setz dich doch, Georg. Die Reise wird dich angestrengt haben.“

Loth überreichte Gerda einen roten, kunstvoll gewebten Tischläufer. Gerda bekam feuchte Augen, umarmte und küsste Loth. Für Albert war eine Flasche Pflaumenschnaps bestimmt.

„Stark, das Zeug“, pries Loth an, „aber er kratzt nicht ein bisschen im Hals.“

Albert setzte die Brille auf, betrachtete eingehend das Etikett.

„Trinken wir einen“, sagte er, „zur Begrüßung.“

„Musst du gleich die Flasche aufmachen“, protestierte Gerda.

„Ja, ich muss“, erwiderte Albert, „und ich will. Ist ein Anlass. Warum aufheben? Für wen?“

Gerda sagte leise: „Für uns. Für einen richtigen Anlass.“

„Der Anlass ist goldrichtig. Georg ist gekommen. Hol auch Bier aus der Kammer.“

Und Gerda ging.

Albert entkorkte die Pflaumenschnapsflasche, prüfte den Geruch.

„O ja, der ist echt“, sagte er.

Loth wusste, Albert trank mehr, als es für ihn gut war. Er trank schon lange, doch fiel es nicht auf. Albert wurde ruhig beim Trinken, er verschwand, wenn er genug hatte. Bevor es so weit war, fing er manchmal an zu singen. Den Grund oder die Gründe, warum Albert trank, kannte Loth. Sie lagen weit zurück, reichten bis in die Zeit, als das Foto mit Thälmann aufgenommen worden war, als Albert Sandow zu den Jungkommunisten im Wedding gehörte, und sie waren zu suchen in den Jahren, die danach kamen.

Sie lagen auch in der Zeit, da Albert mit seiner Familie hier einzog, mit Gerda, dem Sohn Rolf und seinem Liebling, der Tochter Marianne, die ihn bald verließ, kaum zwanzigjährig, und nach Neukölln zog mit einem Mann, den sie beim Tanz kennengelernt hatte im Gartenlokal Zenner an der Spree. Marianne, Albert Sandows große Hoffnung, hatte gerade das Abitur hinter sich gebracht und einen Studienplatz in Leipzig erhalten. An einem Sonnabend kam der junge Mann aus Neukölln zum Gartenlokal Zenner. War ja nicht weit von Neukölln bis Treptow, und man brauchte nicht viel Geld, um tüchtig einen auszugeben und auf die Pauke zu hauen, wenn man in Neukölln zu Hause war. Wechselstuben gab es in allen Straßen in der Nähe der Grenze.

Was blieb übrig von den Wünschen und Träumen des Maurers Albert Sandow? Eine Schuhverkäuferin am Hermannplatz, Hausfrau und Mutter, Büroangestellte bei Daimler in Marienfelde, dann für immer Hausfrau und Mutter von drei Kindern in einer Wohnung in der Nähe der Hasenheide und eine geschickte Autofahrerin.

Loth saß in der guten Stube der Sandows am Tisch und streckte die Beine von sich. Hier konnte er es, hier hatte er so manches Mal gesessen, nicht so oft in den Jahren vor Marias Tod, in den Jahren, als Sandow eine Zeit lang mit ihm haderte, überhaupt nicht, mehr aber wieder in den letzten drei Jahren.

Albert war mit der Pflaumenschnapsflasche in die Küche gegangen, wollte sie unter fließendes kaltes Wasser legen.

Loth spürte wohltuende Müdigkeit.

Gerda Sandow brachte Bierflaschen, stellte Gläser auf den Tisch. Sie neigte zur Fülle, aber für ihre dreiundsiebzig Jahre war sie äußerst behände. Ihr weißes Haar hatte sie im Nacken zu einem festen Knoten gesteckt.

„Muss er denn gleich trinken? Es ist doch früh am Tag“, murmelte sie.

„Was willst du ändern, Gerda?“

„Einschränken muss er das Trinken, er ist fünfundsiebzig. Sein Herz, der Magen, alles.“

„Das Alter wird’s einschränken, Gerda.“

„Wann kommt bei ihm das Alter?“

Loth schmeckte schon das kühle Bier. Bei Sandows hatte es immer die richtige Temperatur, nicht zu kalt, nicht zu lau.

Gerda wischte jedes Glas noch einmal aus, hielt es prüfend gegen das Licht, stellte zwei Bier- und drei Schnapsgläser auf den Tisch, geschliffenes Kristall, ein Weihnachtsgeschenk der Tochter. Albert brachte den gekühlten Pflaumenschnaps, löste die Verschlüsse der Bierflaschen, schob eine Loth hinüber und eine seiner Frau, die sich eingießen sollten. Er aber setzte die Flasche an die Lippen.

Nie werde er sich angewöhnen, Flaschenbier aus dem Glas zu trinken, und wenn er müsse, sei das für ihn nur eine Pflichtübung, das Bier schmecke ihm nicht. Anders sei es natürlich mit dem Frischbier aus dem vernickelten Hahn unten in der „Hopfenstube“.

Mit ernstem Gesicht entkorkte er die Schnapsflasche, goss ein, darauf bedacht, das genaue Maß einzuhalten, hob rasch das Glas.

„Auf dich und deinen Pflaumenschnaps, Georg“, sagte er und kippte den Schnaps hinunter, knurrte wohlig, sagte, das Zeug schmecke und rinne die Kehle runter wie Öl. Und weil er sich das noch einmal bestätigen wolle, schenkte er zum zweiten Mal ein von diesem herrlichen Pflaumenschnaps aus dem fernen Bulgarien.

Als der getrunken war, sagte Albert Sandow: „Also, dann erzähle mal, Georg.“

Was konnte Loth berichten? Gleichmäßig und ohne besondere Höhepunkte waren die zwei Wochen dahingegangen, immer herrschte warmes, schönes Wetter, und der Sandstrand und das ruhige Meer hatten jeden Tag zum Schwimmen und Ausruhen verlockt.

Da Loth aber die erwartungsvollen Gesichter der Alten sah und ihm wohl war an dem runden Tisch, der Pflaumenschnaps den Magen wärmte, das Bier den Durst löschte, berichtete er ausführlich alle Einzelheiten, die in seinem Gedächtnis geblieben waren, begann mit dem Flug von Berlin nach Sofia, beschrieb Flugplatz und Stadt, die Busfahrt ans Meer, das Hotelzimmer, das er allein zur Verfügung hatte, weil einer nicht mitgekommen war, den Balkon, auf dem er fast jeden Abend bis spät in die Nacht gesessen und roten Wein getrunken hatte, ja, und über die fremde Vegetation berichtete er und über die schweren Gerichte, die zuerst seinem Magen gar nicht bekommen waren, und den Schnaps Mastika, der so einen verteufelt angenehmen Nachgeschmack hatte.

Die Alten hingen an seinen Lippen, besonders Gerda. Und Loth, der die Reise für sein Seelenleben und seinen allgemeinen Zustand schon als nutzlos eingestuft hatte und irgendwelche darauf zielenden Fragen fürchtete, war froh, dass er diesen abschließenden Satz gefunden hatte, konnte er doch auffordern, noch eine Runde Pflaumenschnaps einzuschenken, was Albert sofort und gern erledigte. Gerda deckte die Hand über ihr Glas. Und man konnte anstoßen auf die Rückkehr in diese Stadt, in der man lebte mit guten Nachbarn.

Sie tranken, und Albert sagte: „Wer reist, kann eben was erzählen.“

Gerda hakte sofort ein: „Hockst hier und klopfst weise Sprüche. Aber wenn’s ernst werden soll, Pustekuchen, dann kommt der Garten.“

Während seines Reiseberichts hatte Loth an die Veränderungen denken müssen, die sich in seiner Abwesenheit auf der Etage vollzogen hatten, und er hatte gehofft, dass ihm die Sandows zuerst darüber berichten würden. Die Kinderfahrräder waren doch nicht zu übersehen, und er hatte das Bild wieder vor sich, wie die Frau ihre Jungen mit den Rädern im engen Fahrstuhl unterbrachte. Er sah die langen, kräftigen Beine der Frau, die Waden bedeckt mit blondem Haarflaum, die nackten Kniekehlen unter dem Kittelsaum.

Für Albert war mit dem Reisebericht die Sache abgeschlossen, er war zufrieden, er hatte einiges aus der weiten Welt gehört, das war gut, aber bestärkte ihn doch nur in der Meinung, dass für ihn der Vorstadtgarten weitaus besser sei.

„Na, schmeckt das Bier wieder?“, fragte er.

Loth lobte das Getränk, wusste, das Albert nun zu allgemeinen Betrachtungen kommen würde, drei Pflaumenschnäpse zeigten ihre Wirkung. Er ahnte aber auch, dass Gerda durchaus noch nicht mit dem Bulgarienthema fertig war, sie strich gedankenverloren über den Tischläufer, tastete die Stickerei ab, und Loth konnte sich vorstellen, dass sie noch eine Reihe Fragen hatte, über die Preise dort zum Beispiel, den Basar, die Frauenmode, Küchenrezepte und so weiter.

Loth wollte solchen Fragen zuvorkommen und sagte: „Da hat sich ja was verändert bei uns während meiner Abwesenheit.“

Die Sandows schauten hoch. Albert stellte seine Bierflasche auf den Tisch, Gerda hörte auf, den Tischläufer zu streicheln.

„Das kannst du laut sagen“, bemerkte Albert.

„Eine junge Familie“, sagte Loth, „das ist doch eigentlich gut.

„Eine laute Familie, eine rücksichtslose“, schimpfte Albert.

„Die Jungen sind nett“, sagte Gerda.

„Erzogen müssen sie werden“, sagte Albert, „da muss Zucht rein.“

„Albert, Kinder sind eben Kinder. Denk an unsere“, sagte seine Frau und hielt erschrocken inne. Ihr Mann blickte sie drohend an.

Loth kannte den Grund des jähen Stimmungswechsels. Gerda hatte in ihrer guten Absicht, die Krügerjungen zu verteidigen, die Blondschöpfe von nebenan, vergessen, dass ihre eigenen Kinder tabu waren, wenn Albert dabei war.

Albert Sandow hatte seinen Jungen, den Rolf, streng erzogen. Der Junge kam selten zu den Eltern, suchte sich eine Zeit aus, da er glaubte, die Mutter allein anzutreffen.

Rolf Sandow war wie sein Vater Maurer geworden, arbeitete im Tiefbau, lebte seit kurzem in Marzahn in einer neuen Wohnung. Er war ein wortkarger Mann, seine Frau stand in einem Friseursalon in Prenzlauer Berg und verdiente wie er gutes Geld. Alles hatten sie, eine guteingerichtete Wohnung, einen Wartburg, ein Grundstück, Reisen, einen schwarzen Pudel, nur Kinder hatten sie nicht. Erst wollten sie nicht, dann kamen keine.

Albert war der Ansicht, dass die Pute aus dem Friseursalon ihre Figur nicht verderben wolle. Sie habe ihren Mann sowieso unter dem Pantoffel, der wage nicht aufzumucken. Der hätte sie einfach einmal richtig rannehmen müssen, da wäre ihr Bauch schon dick geworden. Gerda schwieg bei solchen Äußerungen ihres Mannes, sie wusste, dass Rolf auf seine Art zufrieden war, er vergötterte seine Frau, er schaute auf zu ihr. Nun ja, so was gab es. Und wenn es gut ging … Und die Tochter Marianne? Ihr hatte Albert alles nachgesehen, hatte ihre Auffassungsgabe bewundert, ihre Klugheit, ihre Schönheit, ihr unbekümmertes Lachen. „Meine Kleine“ hatte er sie mit rauer Zärtlichkeit genannt, „meine Kleine“.

Albert konnte, so alt er geworden war, keinen Frieden schließen mit seinen Kindern.

Loth sagte: „Es war ja zu erwarten, dass da bald jemand einzieht.“

„Müssen’s solche sein“, sagte Albert störrisch.

„Sie werden schon ruhiger“, meinte Gerda, „unsere Zeit war eben anders.“

War sie wirklich anders? dachte Loth. Manchmal war es ziemlich laut gewesen, wenn Albert aus der „Hopfenstube“ kam, im Fahrstuhl zu singen anfing und seine Stimme besonders laut erschallen ließ, wenn er im Etagenflur angekommen war. Er hatte damals ein seltsam gemischtes Repertoire. Entweder sang er „In Rixdorf ist Musike“ und „Im Grunewald, im Grunewald ist Holzauktion“. Hin und wieder erklang wie Trompetengeschmetter das Lied von den blauen Dragonern, die da reiten mit klingendem Spiel durch das Tor, und manchmal wieder, es kam darauf an, aus welchem Anlass er in der „Hopfenstube“ hängengeblieben war, sang er mit voller Stimmkraft „Roter Wedding“. O ja. Albert, hast du das vergessen und die nachdrücklichen, leisen, aber scharfen Ermahnungen von Anna Buchhorn, deiner Nachbarin, mit der du nie ein vertrautes Verhältnis gefunden hast in den vielen Jahren?

„Was sind die Neuen für Leute?“, fragte Loth.

Gerda erzählte vom Einzug, der vor zwei Wochen vor sich gegangen war, von den zahllosen Kisten und Gegenständen auf dem Flur, man sei kaum aus der eigenen Wohnung herausgekommen, dem jungen Mann, der blond sei wie seine Jungen, der ein Auto habe, ein weißes, mit dem er andauernd über den Bürgersteig bis vor die Haustür gefahren sei, ohne auf die Proteste von Hausbewohnern zu achten.

Albert warf bissig ein, das Auto, das der neue Mieter besitze, sehe aus wie ein Wagen zur Werbung für einen Zirkus, so viele Kinkerlitzchen seien dran, und so könne man sehen, wes Geistes Kind dieser Kerl sei.

Gerda aber meinte: „Das Auto sieht schick aus, Albert.“

„Einen Farbfernseher haben die“, sagte Albert.

„Ihr habt doch auch einen“, sagte Loth.

„Aber wie alt sind wir geworden, wie alt mussten wir erst werden“, ereiferte sich Albert.

Loth erfuhr viel und trotzdem nichts Genaues über die Familie Krüger, merkte aber, dass die Sandows sich nicht einig waren in der Beurteilung der Neuen auf der Etage.

Die Sandows waren sich oft nicht einig, und das nach einem langen, gemeinsamen Leben. Im nächsten Jahr wollten sie die goldene Hochzeit feiern, und Gerdas heißer Wunsch war es, in der weißen Hochzeitskutsche durch die Straßen zu fahren.

Sie tranken den nächsten Pflaumenschnaps, die Flasche hatte sich geleert. Albert war ruhig geworden, betrachtete die kyrillischen Buchstaben auf der Flasche.

Loth sagte, dass er nun gehen müsse.

Gerda wollte ihn zum Abendbrot dabehalten, aber Loth meinte, es sei noch zu früh, er wolle nach unten etwas einkaufen, die Allee ein Stück rauf und runter gehen.

Er erhob sich und blickte auf den still gewordenen Albert hinab, der hatte die Arme auf den Tisch gelegt und die schweren Hände gefaltet.

Gerda begleitete Loth in die Diele.

„Ich hab noch einen Strauß Astern hier“, sagte sie, „wenn du zu Maria willst?“

„Ja, ich will zu Maria.“

Die Astern hatten kräftige Farben.

Es war nicht weit bis zum Friedhof. Loth schritt durch das schmiedeeiserne Tor, ging den breiten Kiesweg hinauf, an der Kapelle vorbei, in der vor drei Jahren die Trauerfeier stattgefunden hatte.

Das war im Oktober gewesen, Bäume und Sträucher standen in Herbstpracht, wenig Laub lag auf dem Weg, Nachtfrost war noch nicht eingefallen. Windstill der Tag, über der Stadt trieben langsam weiße Haufenwolken. Loth erinnerte sich überdeutlich an jede Einzelheit. Als sich knarrend die Tür der Backsteinkapelle geöffnet und ein Mann in einem abgetragenen schwarzen Anzug der Trauergemeinde gewinkt hatte, war Loth entschlossen auf den Eingang der Kapelle zugegangen, und es hatte den Anschein gehabt, als wolle er diese Stunde rasch hinter sich bringen. Die Trauergäste hatten Mühe, ihm zu folgen. Die Kapelle fasste nicht alle, die gekommen waren. Die meisten waren Frauen. Der Organist spielte verhalten ein Musikstück, dessen Titel Loth nicht kannte. Die Leute aus Marias Betrieb hatten die Trauerfeier organisiert, alles veranlasst, an alles gedacht.

Ungewöhnlich, dass eine Frau die Rede hielt neben der Urne, die Werkleiterin des Damenmodenbetriebes, in dem Maria ihr ganzes Arbeitsleben verbracht hatte, am Anfang als Lehrling und seit vielen Jahren als Leiterin der Kaderabteilung. Loth kannte die Rednerin, sie war Mitte Dreißig und leitete noch nicht lange den Betrieb. Das meiste über sie hatte er von Maria erfahren. Eine hervorragende Fachkraft, gut ausgebildet, nur mit den Frauen auszukommen falle ihr schwer. Sie sei zu ungeduldig, habe klare Vorstellungen über die Zukunft des Betriebes, wolle rasch ihre Pläne verwirklichen.

Loth wusste durch andere, dass es Maria in der ersten stürmischen Phase mit der Neuen nicht leicht gehabt hatte. Aber sie, die Marlies Oppermann, fand in Maria Loth einen ebenbürtigen Widerpart, wenn es um die Leute im Betrieb ging. Es dauerte seine Zeit, bis die neue Werkleiterin begriff, dass ihre raschen und kühnen Pläne auf Sand gebaut waren, wenn sie die Frauen außer acht ließ, die diese Pläne verwirklichen mussten. Und sie begriff das vor allem durch Maria.

Marlies Oppermann stand hinter dem Pult neben der Urne und sprach stockend, hatte Mühe, mit ihrer Stimme in der überfüllten Kapelle durchzudringen. Wer sie kannte, wusste, dass es ihr sonst keine Schwierigkeiten bereitete, sich laut und vor vielen verständlich zu machen.

Sie vermied alles, was einer Aufzählung von Lebensdaten entsprochen hätte, von Verdiensten und solchen Dingen. Sie berichtete über ihr Verhältnis zu Maria. Und sie fand einen Satz, den Loth sein Leben lang nicht vergessen würde: Maria empfand fremdes Leid wie eigenes Leid. In ihrer Funktion begegnete sie so vielen Menschenschicksalen, und sie musste Entscheidungen treffen. Kann das Herz einer Frau, die so ist, das alles aushalten?

Marlies Oppermann sprach diesen Satz sehr deutlich und schaute eine Weile auf von ihrem Blatt.

Der Weg aus der Kapelle hinter dem Urnenträger her bis an das Ende des Friedhofs erschien Loth endlos lang. Der Mann schritt gemessen, versuchte, die Urne geradezuhalten, doch manchmal brachte eine Unebenheit ihn aus dem Tritt.

Loth stellte sich vor, dass die Urne auf der Erde zerschellen könnte. Die Asche Marias würde auf dem Weg verstreut.

Er war nahe daran, dem Mann die Urne wegzunehmen, sie an seine Brust zu drücken und sie sicher an ihren Platz zu bringen. Warum überhaupt ging es nicht auf diese Weise?

Hinter sich hörte er das gleichmäßige Schlürfen der vielen Schuhe über den Kiesweg, eine seltsame Totenmusik.

Am Grab nahm Loth das Beileid entgegen, neben ihm standen Katja, Augen und Nase gerötet vom Weinen, und der bleiche Alexander, ungewohnt aussehend im geliehenen dunklen Sakko.

Als die letzten gegangen waren, spürte Loth bleierne Müdigkeit. Der Sandhügel war zugedeckt mit Kränzen und Blumen, und auf den Kranzschleifen immer wieder der Name Maria.

Den Weg, den Loth nun drei Jahre später ging mit dem Asternstrauß in der Hand, waren sie damals mit leeren Händen hinuntergegangen. Auch Katja hatte nicht mehr geweint. Loth war am Grab angelangt, stellte den Asternstrauß in die kegelförmige Vase, steckte sie neben den Stein in die feuchte Erde.

In seiner Abwesenheit hatte Gerda Sandow die Pflanzen gegossen.

Maria Loth, geb. Musold, 1935-1982. Gestochen die Schrift auf dem rauen Stein.

Knapp war diese Aussage. Mehr war auch nicht festzuhalten an Äußerlichem. Die Jahreszahlen begrenzten ihr Leben. Was dieses Leben war, konnte keine Inschrift auf einem Stein ausdrücken. Warum sollte man Leuten, die zufällig vorbeikamen, mitteilen, dass man diesen Menschen geliebt hat und nicht vergessen wird. Loth stand eine Weile am Grab.

Ehe er aufbrach, richtete er noch einmal die Astern in der Vase.

Auf dem breiten Gehweg in der Allee sah Loth die weißblonden Schöpfe der Krügerjungen. Die Kinder kurvten auf ihren Fahrrädern zwischen den Bäumen umher. Loth trug eine Einkaufstasche mit Lebensmitteln, Getränken und Obst.

Der kleine Sven entdeckte Loth und kam in voller Fahrt auf ihn zu, bremste kurz vor ihm scharf, das Rad stellte sich fast quer, vom trockenen Splitt auf dem Weg stieg eine Staubwolke hoch. Der Kleine lachte über das ganze Gesicht, die Sommersprossen um seine Nase gerieten in Bewegung.

Loth sagte: „Junge, Junge, du fährst aber einen Stil.“ „Bremsprobe“, sagte Sven, „gut, was?“

„Ich weiß nicht, ob alle Leute hier auf der Straße das so gut finden.“

„Du findest das aber gut, ja? Ich stehe noch so weit weg von dir“, sagte Sven.

„Deine Bremse und der Rücktritt sind in Ordnung“, bestätigte Loth.

„Papa hat sie eingestellt, das macht er immer“, erklärte Sven.

Der andere Weißblonde trug das Fahrrad halb, das Vorderrad drehte sich nicht. Sven ließ sein Rad fallen, lief zum Bruder. „Was hast du denn gemacht?“

„Was schon? Eine Acht habe ich drin“, gab Lars mürrisch zur Antwort.

Loth besah sich den Schaden. „Wie ist denn das passiert?“

„Die Bordkante, wissen Sie. Ich wollte das Vorderrad hochziehen. Hab’s nicht geschafft.“

Loth ging zu einer Bank und stellte die Tasche ab. „Komm her. Wollen uns die Sache mal anschauen.“

Lars schleppte sein Rad heran, der Kleine ließ seins mitten auf dem Weg liegen.

„Heb dein Rad auf, es ist ein Verkehrshindernis“, sagte Loth.

Er löste die Flügelmuttern und nahm das Vorderrad aus der Gabel. „Eine tolle Acht, mein lieber Mann. Das sind die Alufelgen, sind ja leicht und sehen gut aus, aber vorsichtig musst du sein“, stellte Loth fest. Er versuchte, so gut es ging, das Vorderrad zu richten. Er bemerkte die aufmerksamen Gesichter der Brüder, wollte sich jetzt Zeit lassen, diese Arbeit möglichst lange ausdehnen, nur um die Jungen um sich zu haben, er genoss das Vertrauen, das sie in diesen Minuten in ihn setzten. Dem größeren, dem Lars, standen vor Aufregung kleine Schweißperlen auf der Nase. Sven hatte die Zungenspitze zwischen den Zähnen.

Loth bog und drückte die Felge, beschmutzte sich die Hände, zog die Stirn kraus, auch ihn hatte der Eifer gepackt. Er stellte das Fahrrad auf Sattel und Lenkstange, legte das Vorderrad in die Gabel und ließ es rotieren.

„Eiert nur noch ein bisschen“, sagte Lars.

„Es eiert noch ganz schön“, widersprach Loth, nahm es heraus und mühte sich erneut an der Felge.

„Ich kann aber fahren“, sagte Lars.

„Das schon, aber es muss richtig in Ordnung gebracht werden“, sagte Loth und befestigte das Rad wieder in der Gabel.

„Papa macht das schon“, sagte Lars, „bloß er ist jetzt nicht da.“

Loth saß auf der Bank, säuberte sich die Hände mit seinem Taschentuch, schaute zu, wie Lars mit dem Fahrrad eine Runde drehte, gefolgt von Sven, der sehr schnell treten musste auf seinem kleinen Rad, um am großen Bruder dranzubleiben.

Vor der Bank stiegen sie ab, lehnten die Räder an einen Baum.

„Fährt wieder, schönen Dank“, sagte Lars.

„Seid vorsichtig an den Bordsteinkanten“, mahnte Loth.

Die Krügerjungen setzen sich zu ihm auf die Bank.

„Wollt ihr Äpfel?“, fragte Loth.

Sie griffen sofort zu, wischten die Äpfel bedächtig an den Hosen ab, bissen kräftig hinein.

„Schön süß“, sagte Sven.

„Habt ihr euch schon etwas an die Gegend hier gewöhnt?“, fragte Loth.

„Etwas schon“, gab Lars zu.

„Ich hab jetzt auch einen Tisch zum Malen in unserem Zimmer“, meinte Sven.

„Und die Schule, Lars?“

„Ist nicht weit, nur über die Straße.“

„Nächstes Jahr komme ich auch in die Schule“, warf Sven rasch ein, „jetzt bin ich noch im Kindergarten. Mama holt mich aber immer zeitig ab, schon um drei.“

Loth bot den beiden erneut Äpfel an. Es gefiel ihm, mit den Jungen auf der Bank unter den Lindenbäumen zu sitzen. Gleichmäßig summte hinter ihnen der Straßenverkehr, sommerlich gekleidete Leute waren auf dem breiten Boulevard unterwegs. Und er saß auf der Bank mit den Blondschöpfen, als sei er ihr Großvater.

Katja hatte zwei Mädchen, sie waren jünger als die Krügerjungen, doch Katja lebte mit ihrer Familie weit weg von hier. Es stimmte Loth froh, dass er mit den Krügerjungen Tür an Tür wohnte, dass er sie oft sehen würde, einfach nur sehen, das war schon viel.

Als Lars und Sven unruhig hin und her zu rutschen begannen, sagte Loth: „Also, dann kurvt mal weiter. Aber fahrt mir keine Leute über den Haufen. Gibt bloß Ärger.“

„Wir passen auf“, sagte Lars.

Sie waren rasch aus Loths Blickfeld verschwunden, er aber blieb noch eine Weile auf der Bank sitzen, aß nun auch einen Apfel, den er mit seinem Taschenmesser in Scheiben schnitt.

Er blickte die Häuserfront hoch, die ihm vertraut war seit vielen Jahren. Er dachte an die Jungen. Sie würden heimisch werden in dieser Gegend, hier aufwachsen wie sein Alexander, in den Hausbögen ihre ersten Zigaretten rauchen, im Dunkel der Durchgänge die Mädchen kneifen. Alexander fühlte sich nicht mehr heimisch hier nach dem Tode der Mutter, war fortgegangen, schweißte Schiffsrümpfe auf einer Werft am Meer.

Loth hatte ihn nicht halten können. Vor zwei Jahren, gleich nach der Lehre, war er aus der stillen, öden Wohnung ausgezogen, hatte seinen Vater verlassen. „Ich kann dort was lernen“, hatte er seinen Schritt begründet, „und ich hab was übrig fürs Meer, das weißt du ja. Ihr habt es mir nahegebracht, das Meer und das Land dort, Mama und du.“

War das wirklich der Grund? Der einzige? Mit Alexander war es nicht immer einfach gewesen, genauer gesagt, mit ihm und Alexander. Maria hatte ausgeglichen, wenn Georg und Alexander ihre Fehden austrugen. Nach ihrem Tod gab es keine Fehden mehr. Georg erschienen alle Gründe für Streit und Aufregungen nichtig. Er lebte mit seinen Erinnerungen.

Einmal hatte ihn Alexander gefragt: „Warum veränderst du nichts in der Wohnung, Papa?“

Das war ein Jahr nach Marias Tod gewesen. Damals antwortete Loth: „Ich kann es nicht. Ich weiß nicht, ob du das verstehst, ich bringe es nicht übers Herz.“

„Mama kommt aber nicht zurück“, hatte Alexander gesagt.

„Du verstehst das einfach nicht“, hatte Loth beharrt.

Hin und wieder kam Alexander nach Hause, meistens, ohne sich anzumelden, traf sich mit alten Freunden, hielt sich in seinem Zimmer nur zum Schlafen auf. Loth fragte ihn nach der Arbeit dort auf der Werft, der Junge antwortete einsilbig. Und wenn er abgefahren war, fühlte sich Loth erleichtert, die gewohnte Ordnung war wiederhergestellt, die Welt, die er sich nach Marias Tode geschaffen hatte.

Heute aber, auf der Bank in der Allee, unter den schattenspendenden Bäumen, heute erinnerte er sich auf ungewöhnliche Weise an seinen Sohn. Er versuchte, sich Alexander mit Frau und Kindern vorzustellen, vielleicht Jungen. Aber sie müssten nicht an der Küste bleiben, hier in der Stadt müssten sie leben, in seiner Nähe. Er ging noch weiter in seinen Überlegungen, rechnete sich aus, wann das frühestens sein könnte. In vier oder fünf Jahren. Oder früher? Alexander führte dort sein Leben, von dem er, der Vater, nichts wusste. Es hatte ihn in den letzten Jahren auch nicht interessiert, das spürte der Junge, daher rührte seine Reserviertheit.

Wer weiß, was sich in der Stadt an der Küste schon angebahnt hatte? Konnte doch alles sein. Er hat eine Freundin, ist angemeldet für eine Wohnung durch die Werft, hat seine Pläne.

Und Loth saß hier und wusste nichts. Ihm war bei diesen Gedanken heiß geworden, das war ihm schon lange nicht mehr passiert.

Ich muss wissen, wie es um den Jungen steht, dachte er, das bin ich Maria schuldig. Er war ihr ein und alles gewesen. Katja liebte sie auch, aber das Mädchen ging sehr früh seine eigenen Wege. Katja kam mehr nach ihm, konnte verschlossen sein, in sich gekehrt, war dabei nicht unfreundlich, doch es war dann, als habe sie einen Panzer umgelegt, an dem alles abprallte.

Maria dagegen und der Junge waren wie ein offenes Buch, sie konnten nichts mit sich herumschleppen, sie mussten sich äußern. Verhielt sich der Junge jetzt einsilbig zu ihm, dann war nur er schuld, er, der Vater, dann hatte Alexander woanders jemanden, dem er sich mitteilte.

Loth erhob sich von der Bank, auf der er mit den Krügerjungen gesessen hatte, seine Tasche trug sich leichter.

Loth nahm sich vor, Alexander zu schreiben. Vielleicht konnte er ihn besuchen. Was heißt vielleicht? Er würde ihn besuchen. Er würde nicht schreiben, er würde hinfahren, ein Wochenende würde er dafür nehmen. Solange das Wetter noch schön war.

Loth kam an der „Hopfenstube“ vorüber, bei der sommerlichen Wärme waren im Vorgarten alle Tische besetzt.

Hier war ich schon lange nicht mehr, dachte er, überlegte, ob er auf die Schnelle ein Bier trinken sollte, Pilsator aus dem Hahn. Aber drin, in der Stickluft, wollte er nicht sitzen. Das Innere der „Hopfenstube“ war etwas für den Winter oder für feuchte Herbsttage. Mit Wonne tauchte man dann in den warmen Brodem ein.

Am frühen Abend ging die Flurklingel.

Simone Krüger stand vor der Tür. Sie entschuldigte sich wegen der abendlichen Störung. Sie brauche Hilfe, ob der Nachbar Sicherungen im Haus habe? In der Küche und im Zimmer der Jungen sei es zappenduster. Sie finde keine Sicherungen, ihr Mann sei nicht da, und sie wisse nicht, in welcher noch unausgepackten Kiste sie steckten.

„Herr Nachbar, können Sie uns helfen? Mit dem Sicherungskasten weiß ich auch noch nicht Bescheid.“

„Ich komme sofort“, versprach Loth.

Er holte seine Zigarrenkiste, in der er Sicherungen verschiedener Stärke aufbewahrte, und erinnerte sich, dass er in den vergangenen Jahren nicht wenige Male für die Nachbarwohnung Sicherungen herausgesucht hatte. Anna Buchhorn hatte oft vor seiner Tür gestanden. „Georg, würdest du so liebenswürdig sein, mal in meinen Kasten hineinzuschauen? Ich glaube, da hat wieder einmal eine ihr Leben ausgehaucht.“

Er hatte Annas leise Stimme im Ohr, sah ihr Lächeln im schmalen, ausgetrockneten Gesicht. Stand sie so vor ihm, wirkte sie sehr hinfällig, man befürchtete, sie könnte vom leisesten Windstoß weggeweht werden, bei der bloßen Berührung zerbrechen. Eine Täuschung, eine gewaltige Täuschung. Anna Buchhorn war bis in ihr hohes Alter von einer ungeheuren Zähigkeit, ihre Stimme konnte, auch wenn sie leise blieb, von schneidender Schärfe sein.

Loth erinnerte sich an eine Hausversammlung, für die ein Redner der Wohnungsverwaltung angekündigt worden war. Fast alle aus dem großen Haus waren gekommen, man hatte die Sache als sehr dringlich bezeichnet. Es ging um Reparaturpläne, die den Mietern zur Kenntnis gegeben werden sollten, um den erwarteten Anteil der Mieter an der Erfüllung dieser Pläne und um das Ganze, gesehen im Lichte eines besonderen Anlasses. Es konnte ein Jahrestag gewesen sein. Loth wusste das nicht mehr.

Der Redner von der Wohnungsverwaltung holte ein Manuskript aus seiner Aktentasche und begann langatmig mit Allgemeinplätzen, hob die Bedeutung des Ereignisses heraus, streifte die aktuelle Weltlage und die Stellung des Sozialismus in der Welt und führte den Zuhörern die Zukunftsgewissheit, in der sie alle leben und arbeiten könnten, eindringlich vor Augen. In den letzten Minuten haspelte er rasch die paar Sätze herunter, die sich auf die Reparaturpläne bezogen und es stellte sich heraus, dass die Wohnungsverwaltung nichts getan und nichts vorbereitet hatte, keine Termine nennen konnte und keine Vorstellungen über die Reparaturabläufe besaß. Die Generalreparatur des Fahrstuhls, um die kreisten die Gedanken der Mieter vor allen Dingen, könne noch nicht in Pläne einbezogen werden, hier müsse man erst sehen, auch mit der Ausbesserung der Dachrinnen stehe es ähnlich. Aber die Einsicht in die Notwendigkeit in solchen Häusern wie diesen, mit solch bewussten Menschen wie in diesem Haus nun ganz besonders, diese Einsicht in die Notwendigkeit mobilisiere alle Kräfte.

Zunächst herrschte Schweigen. Maria fragte Loth leise, für was denn nun eigentlich alle Kräfte zu mobilisieren seien, wenn es doch nichts Konkretes gäbe. Maria war im Begriff, das zu äußern, andere wohl auch, denn die Unruhe wuchs. Doch da war Anna Buchhorn schon aufgestanden und ein paar Schritte auf den Redner zugegangen, der umständlich seine Manuskriptblätter zusammenlegte, ganz und gar vertieft in diese Beschäftigung. Anna trug ein schwarzes Kostüm und dazu eine weiße spitzenbesetzte Bluse. Ihr kurz geschnittenes, graues Haar passte zu ihrer strengen Kleidung. Anna sagte in die sofort eintretende Stille hinein: „Dem verehrten Redner möchte ich eine Rechnung aufmachen: Hier haben sich über fünfzig Bürger versammelt, Menschen, die einen Arbeitstag hinter sich haben. Sie sind gekommen, da ein wichtiges Thema angekündigt war. Wir sind über eine Stunde hier, und weil bisher nichts gesagt wurde, was dem Thema entspricht, der verehrte Redner anscheinend ein falsches Manuskript eingesteckt hat, das einem schlechten Leitartikel gleicht, ist das eine sinnlos vertane Stunde, eine verlorene also. Fünfzig Leute, das sind fünfzig vertane Stunden, die Stunde, niedrig angesetzt, zehn Mark; summa summarum sind das fünfhundert Mark, die der Redner uns schuldet. Vorschlag: Der verehrte Redner zahlt diese Summe auf unser Hauskonto.“

Verblüffung, dann Gelächter. Zustimmung.

Maria sagte zu Loth: „Die Anna, was ihr immer so einfällt.“

Der Redner hatte seine Manuskriptseiten vergessen, rot im Gesicht, rief er: „Ich bitte doch, das ist ja unerhört.“

Anna neigte den vorgestreckten Kopf etwas zur Seite, als habe sie schlecht verstanden. „Habe ich richtig gehört, Sie wollen die Summe erhöhen?“

Solche Geschichten von Anna gab es nicht wenige.

Loth hatte seine Sicherungskollektion herausgesucht, lächelte bei dieser Erinnerung an Anna Buchhorn. Es gab viele Erinnerungen an sie, andere, über die nicht zu lächeln war.

Obwohl die Tür der Nachbarwohnung spaltbreit geöffnet war, klopfte Loth, stieß sie behutsam auf. Die Wohnung war dunkel, an der Decke in der Diele gab eine Glühlampe spärliches Licht.

Loth erwartete den ihm vertrauten Geruch in der Wohnung, eine Mischung aus dem Geruch nach trockenem Papier, erzeugt durch unzählige verstaubte Bücher, und dem nach Rheumamittel und Baldrian. Doch er roch Tapetenleim und frische Farbe. Die stabilen Holzregale an den Wänden der Diele, gemacht für alle Ewigkeit, waren geblieben.

Aus der Tür des mittleren Zimmers trat Frau Krüger, sagte lächelnd: „Der Retter in der Not.“

Im Zimmer, aus dem sie gekommen war, flackerten Kerzen, deren Schein die Gesichter der Jungen aus dem Dunkel hervorhob.

„Den beiden gefällt der Notstand offensichtlich gut“, bemerkte Loth. „Kerzenlicht ist romantisch.“

„Eine gewisse Weile schon“, sagte die Frau, „aber dann fehlt wieder der Fernseher.“

Loth schraubte neue Sicherungen ein, sagte: „Sie müssen das alles mal gründlich überprüfen lassen. Sonst haben Sie immer wieder Ärger. Anna Buchhorn saß oft im Dustern, aber eine gründliche Reparatur schob sie immer wieder auf.“

„Anna Buchhorn hieß unsere Vormieterin?“, fragte dicht hinter Loth die Frau. Er spürte den frischen Geruch eines Haarwaschmittels.

„Ja“, sagte er, ohne seine Arbeit zu unterbrechen, „Anna Buchhorn, unsere Anna.“

„Sie war geschätzt hier im Haus?“

„Das kann man sagen. Vielleicht noch etwas mehr.“

„Wie Sie das sagen.“

„Viele haben sie gemocht, manche überhaupt nicht“, sagte Loth. Er hatte seine Arbeit beendet, und das Licht flammte auf in allen Zimmern, ein Radioapparat setzte mit lauter Musik ein.

„Leiser drehen, Lars“, rief Frau Krüger, wandte sich Loth zu.

„Danke, Herr Nachbar.“

„Bitte“, erwiderte Loth.

„Die Frau Anna hatte viele Bücher?“, fragte Simone Krüger und wies auf die Regale.

„Ja“, bestätigte Loth, „und darunter war keins, das sie nicht gelesen hatte.“

„Gibt’s so was?“

„Von Anna weiß ich das.“

„Wir müssen unsere Bücher noch auspacken. Die Regale werden nicht voll, nicht einmal zur Hälfte. Aber ich habe so viele andere Sachen, die ich hineinstellen kann, Teller, Vasen, Leuchter, so öde und leer darf es nicht lange bleiben.“

Loth erwiderte, dass sie sich ja noch im Einzug befänden, die Einrichtung einer Wohnung benötigte eben Zeit. Er dachte überrascht, Maria hatte ähnliche Ansichten, wenn es um die Einrichtung der Wohnung oder eines Zimmers ging. Nüchterne Strenge mochte sie nicht, sie brauchte Wärme, bei ihr musste sich das Auge an schönen Gegenständen ausruhen können.

Es ginge ja alles schneller, meinte Simone Krüger, wenn der Mann nicht andauernd weg wäre. „Das war alles anders geplant, die Zeit nach dem Umzug sollte für ihn frei bleiben von auswärtigen Verpflichtungen. War so ausgemacht. Aber er kann nicht nein sagen. Wenn es eine aufregende Sache ist, schon gar nicht. Und wir sitzen hier und quälen uns langsam voran. Wenn er mal kommt, zeige ich ihm das Chaos. Aber das stört ihn absolut nicht, er meint nur, das würde sich schon alles einrenken, ich solle mich auf keinen Fall überanstrengen, er käme ja bald und dann ginge es ruck zuck.“

„Sie müssen nicht ungeduldig sein“, sagte Loth.

Simone Krüger sah ihn an mit ihren hellen Augen, diesem Blick, der ihm am Mittag schon aufgefallen war.

„Haben Sie Zeit? Oder habe ich Sie in einer wichtigen Beschäftigung gestört? Sie werden doch sehr müde sein nach dem Flug. Die Umstellung und so“, sagte sie.

„Zeit habe ich genug, und zur Arbeit muss ich erst am Montag“, sagte Loth.

„Dann zeige ich Ihnen, wie weit wir sind. Die Jungen wollen Sie doch noch sehen, sind schon im Schlafanzug. Sie haben mir alles erzählt, von dem Fahrrad und den Äpfeln. Bei den beiden stehen Sie hoch im Kurs.“

Loth lachte. „Hoffentlich bleibe ich es auch.“

Die Jungen begrüßten ihn, der kleine zeigte seinen eigenen Tisch, seine Eisenbahn und die Sammlung von Spielzeugautos, Typen aus aller Welt. Der große blieb zurückhaltend, die Mutter stand ja dabei, er saß an seinem Tisch und hatte ein Buch aufgeschlagen.

Wie sich das Zimmer verwandelt hat, dachte Loth. Jahrelang war es ein düsterer Abstellraum, notdürftig saubergehalten, das Zimmer von Annas Sohn, das dieser mit Unterbrechungen bewohnte, bis er dann ganz ausblieb, und das war Jahre her. Zur Beerdigung der Mutter auf dem Friedhof in Friedrichsfelde war Arthur Buchhorn nicht gekommen.

Über ihn, den Loth nur wenige Male gesehen hatte, diesen zurückhaltenden, hageren Mann, der Anna sehr ähnelte, über diesen Arthur Buchhorn gab es nur Vermutungen. Man nahm an, er sei im besonderen Auftrag unterwegs in der Welt. Anna äußerte sich nie über den Sohn. In der Zeit, da er zu Hause war, zeigte sich Anna kaum, mied den Umgang mit den Nachbarn, empfing keinen Besuch.

Auch Gerda Sandows Neugier konnte nichts ausrichten. So dachte sich Gerda Tragisches aus für den Sohn der Anna, er war für sie ein trauriger, einsamer Mensch. Man merkte nicht, wenn er da war, es sei denn, man begegnete ihm im Fahrstuhl oder im Hausflur. Er grüßte höflich, ließ sich auf kein Gespräch ein.

Als er dann nie mehr kam, dauerte das Gerede über ihn nicht lange. Gerda Sandow nahm an, er sei gestorben, irgendwo umgekommen. Anna äußerte sich nicht, hatte das ja noch nie getan.

Doch nun war mit den Krügerjungen Leben in das Zimmer eingezogen.

„Prima habt ihr es hier“, sagte Loth.

Die Jungen schauten ihn erstaunt an, sagten aber nichts. Sie wussten ja nicht, dass der Mann soeben ihr Zimmer vor sich gesehen hatte, wie es noch vor wenigen Monaten gewesen war, denn er hatte es manchmal betreten, wenn er für Anna ein Buch suchen musste in den hohen Regalen. In der letzten Zeit konnte sie nicht mehr auf die Trittleiter steigen.

„Hier ist nun alles fertig“, verkündete Frau Krüger.

Loth ließ sich erklären, auf welcher Liege wer schlafe, und von dem Großen wollte er Auskunft über ein Poster an der Wand über seiner Liege, auf dem ein rassiges Motorrad abgebildet war; von dem Fahrer war unter dem Helm kein Gesicht zu erkennen. Loth erfuhr, dass dies ein Weltmeisterschaftslauf sei, das Bild habe er, Lars, von seinem Papa geschenkt bekommen.

„Am liebsten würden sie die ganze Wand vollkleben mit diesen bunten Plakaten. Eins reicht. Ist schon ein Kompromiss von mir“, sagte Frau Krüger.

Lars ließ sich von der Bemerkung seiner Mutter nicht beeindrucken, er war nach dem Poster gefragt worden, also erklärte er. „Wenn der Fahrer sich richtig in die Kurve legt, schleifen seine Knie manchmal über die Betonpiste, da muss dickes Leder die Knie schützen. Manchmal schleift auch die Fußraste über die Fahrbahn, dann stieben aber die Funken. Haben Sie das schon mal gesehen im Fernsehen?“

„Nein“, gestand Loth.

„Sie sind nicht für den Motorsport?“, fragte der Junge.

„Eigentlich nicht, ist doch ziemlich gefährlich.“