8,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: EDITION digital

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

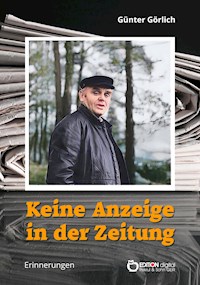

Diese Erinnerungen sind keine Beichte, sondern eine kritische Bilanz. Ihr Titel spielt auf eines seiner Erfolgsbücher zu DDR-Zeiten an. Hier also „Keine Anzeige in der Zeitung“. Das spannend, mit Aufmerksamkeit und Respekt für den Autor, aber auch mit manchen Einwänden und Zweifeln zu lesende Buch beginnt ungewöhnlich und in Hamburg: Das ist eine seltsame, fast unwahrscheinliche Geschichte. Im Sommer 1994 sitzt ein Mann an einem Holztisch, Fabrikat danbo-Möbel, in einer kleinen Wohnung in Hamburg. Die befindet sich in einem Haus in der Englischen Planke. Der Mann ist zu diesem Zeitpunkt sechsundsechzig Jahre alt und hat die Absicht, aufzuschreiben, wie sein Leben so war, also die fälligen Erinnerungen zu liefern. Der Gedanke, seine Erinnerungen aufzuschreiben, war dem Mann schon früher gekommen, gleich nach dem Bruch in seinem Leben. Den haben viele erlebt, sehr viele, jeder auf seine Weise. Aber es wurde darüber so vieles geschrieben. Und so schnell. Das war dem Mann unheimlich, denn er hatte manches davon gelesen. Weniges fand seinen Beifall. Aber das hat nicht viel zu sagen. Der Mann am Holztisch in der kleinen Wohnung in der Englischen Planke ist der Autor. Sein Lebensweg hatte am 6. Januar 1928 in Breslau begonnen, über die sowjetische Kriegsgefangenschaft in den sowjetischen Sektor Berlins geführt, der sich in den Tagen seiner Heimkehr in die Hauptstadt einer Deutschen Demokratischen Republik verwandelte. Und am Werden und Untergehen dieser deutschen Republik war er beteiligt. Im Buch kann man viel Familiäres und viel Politisches aus dem Leben dieses Schriftstellers und Kulturfunktionärs erfahren, der auf merkwürdige Weise in ein hohes Parteiamt gelangte und zum Zeitpunkt der Niederschrift verwundert-zornig auf die Ereignisse des zweiten Halbjahres 1989 blickt, die zum Untergang des Sozialismus in der DDR führten. Wie und warum es dazu kam (oder kommen musste) hat vielleicht auch mit einer Anekdote zu tun, die Görlich über seinen Erfolgsroman „Eine Anzeige in der Zeitung“ berichtet: Ich weiß heute, es gab Bemühungen, meine Geschichte zu verhindern. Es ist nicht gelungen. Vielleicht, weil ich Margot Honecker das Manuskript zu lesen gab, und sie entschied sich für die Geschichte. Wer wissen will, wie es damals gewesen ist und wie er gewesen ist, der sollte bis zu den letzten Sätzen dieser bitter-hoffnungsvollen Memoiren durchhalten: Diese Episode an der Mauer der Kommunarden hat er nicht erfunden, sie hat sich so zugetragen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 349

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Impressum

Günter Görlich

Keine Anzeige in der Zeitung

Erinnerungen

ISBN 978-3-96521-719-5 (E-Book)

Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta

Das Buch erschien 1999 im Karl Dietz Verlag Berlin, edition reiher.

© 2022 EDITION digital Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.edition-digital.de

Vorwort

„Eine Anzeige in der Zeitung“ (1978) erlebte eine Millionenauflage im In- und Ausland. Der Freitod des unkonventionellen Lehrers Manfred Just, zu Lebzeiten geliebt und befehdet, erregte die Leser. Der Lehrer scheiterte an sich und dem System, fürchtete sich vor den Fesseln einer neuen Liebe, verlor den Kampf gegen die Krankheit.

Görlichs eigene, durchaus nicht heile Welt, brach 1989 zusammen. Der schmerzhaft empfundene Bruch hatte Keine Anzeige in der Zeitung zur Folge, sondern bis heute stattfindende, wohl nie abgeschlossene Auseinandersetzung mit sich, seiner Haltung, seiner Zeit, seiner unerschütterlichen Treue zu seinen Idealen. In seiner Autobiografie unternimmt der Autor den Versuch einer kritischen Bilanz. Keine Beichte.

Kurz war die unbeschwerte Kindheit und Jugend in Breslau. Als Siebzehnjähriger endet sie in der „Kampfgruppe Hitlerjugend“, die Breslau retten soll. Dies scheitert, und der überlebende Rest der Kämpfer begibt sich in sowjetische Kriegsgefangenschaft.

Die „Heimkehr“ Ende 1949 macht den Verlust der Heimat und der Familie deutlich. Im Lager mit antifaschistischen Ideen konfrontiert, war er aufgerufen, in der Lagerzeitung Stellung zu beziehen. Den ersten Schreibversuchen folgen im Laufe der Jahre 25 Bücher. Und er wird Mitglied der SED, und er weilt noch mit Erich Honecker in Moskau, als seine Landsleute schon in der bundesdeutschen Botschaft in Ungarn Zuflucht suchen. Auch in der „neuen Welt“, die er so nicht wollte, bleibt er sich treu. Er leidet an eigenen Fehlern, an Versäumnissen, an Verlusten, aber es gibt „Keine Anzeige in der Zeitung“.

Günter Görlich

Keine Anzeige in der Zeitung

Das ist eine seltsame, fast unwahrscheinliche Geschichte. Im Sommer 1994 sitzt ein Mann an einem Holztisch, Fabrikat danbo-Möbel, in einer kleinen Wohnung in Hamburg. Die befindet sich in einem Haus in der Englischen Planke.

Der Mann ist zu diesem Zeitpunkt sechsundsechzig Jahre alt und hat die Absicht, aufzuschreiben, wie sein Leben so war, also die fälligen Erinnerungen zu liefern.

Hebt der Mann seinen Blick von der Tischplatte, schaut er auf das nördliche Portal der Hauptkirche St. Michaelis. Dort sieht er, wie der heilige Michael eben dabei ist, den bösen Luzifer mit dem Speer zu töten. Links davon sieht er das grünspanüberzogene Denkmal Martin Luthers. Martin ist durch den hochaufragenden Turm des Großen Michels geschützt vor den Winden, die von der Elbe kommen. Er kehrt dem Hafen den Rücken, er schaut hinüber zur Innenstadt, zur Neustadt. Dort geht es zur Alster hinunter.

Der Gedanke, seine Erinnerungen aufzuschreiben, war dem Mann schon früher gekommen, gleich nach dem Bruch in seinem Leben. Den haben viele erlebt, sehr viele, jeder auf seine Weise. Aber es wurde darüber so vieles geschrieben. Und so schnell. Das war dem Mann unheimlich, denn er hatte manches davon gelesen. Weniges fand seinen Beifall. Aber das hat nicht viel zu sagen.

Der Mann am Holztisch in der kleinen Wohnung in der Englischen Planke bin ich.

Nun denke ich mit Erstaunen darüber nach, wie ich an diesen Holztisch aus Dänemark geraten bin. Diese verwunderliche Tatsache gibt mir die Möglichkeit, von jenem Holztisch aus über mein Leben nachzudenken. Und ich muss mich nicht so ausbreiten, kann auswählen und weglassen.

Der Martin Luther sieht mich nicht an, und das ist auch gut so. Unter seinem strengen Blick könnte mir manches nicht gelingen. Aber wundern, das war dem streitbaren Martin doch nicht fremd. Und so wundere ich mich über meinen verschlungenen Lebensweg. Da begann am 6. Januar im Jahre 1928 mein Leben in der schönen Stadt an der Oder, die Breslau hieß – und heute heißt sie Wroclaw.

Von dort führte mein Weg über die Kriegsgefangenenlager im nördlichen Ural nach Berlins Sowjetischem Sektor, der sich just in den Tagen meiner Heimkehr in die Hauptstadt einer Deutschen Demokratischen Republik verwandelte.

Und am Werden und Untergehen dieser deutschen Republik war ich beteiligt.

Und dann sitze ich in Hamburg an einem dänischen Holztisch in der Englischen Planke. Und es bläst zu festgelegter Stunde, ob die Sonne scheint, ob es stürmt oder schneit, der Turmbläser seine Choräle vom Turm. Sie trotzen dem Verkehrslärm der Ost-West-Straße, von der ein Teilstück vor noch nicht allzu langer Zeit nach Ludwig Erhard benannt wurde. Gibt es eigentlich in Hamburg eine Ernst-Thälmann-Straße?

Während ich am dänischen Holztisch nachdenke und schreibe, ist in allen Medien ein Fünf-Jahres-Gedenken ausgebrochen. Das denkwürdige Jahr 1989 wird unter die Lupe genommen. Ich kann etwas sehr Persönliches dazu beitragen, wieder ist es etwas Verwunderliches. Da bescherte mir der Monat Juni ein Wechselbad der Gefühle, rein zufällig so zusammengekommen. Oder doch nicht? Vielleicht war mein Monat Juni im Neunundachtzigerjahr geheimnisvollen Gesetzmäßigkeiten unterworfen?

Am 1. Juni war ich in Moskau. Eine zahlenmäßig große Delegation der Berliner Abteilung einer Partei, die zu diesem Zeitpunkt noch über zwei Millionen Mitglieder zählte, besuchte die Hauptstadt der Sowjetunion. Die Hauptstadt der Deutschen Demokratischen Republik offerierte den Moskauern alles, was es so in der Hauptstadt gab. Wie der Presse zu entnehmen und beim Besucherandrang zu beobachten war, zeigten sich die Moskauer recht angetan von den Leistungen ihrer Berliner Genossen und von dem Beweis für die damals noch unverbrüchliche Freundschaft. Es floss das Bier, es rockte Tamara, es lasen Dichter und die Sonne schien warm und hell über einer schönen sozialistischen Welt.

So sah es jedenfalls aus in Ostankino, am Fuße eines sehr, sehr hohen Fernsehturms. Doch wir waren im vierten Jahr von Glasnost und Perestroika. In seltsam verdeckten Gesprächen diskutierten wir über die Wahlen in der Partei, und unsere brüderlichen Genossen aus Moskau gaben zu bedenken, dass es doch zweckmäßig wäre, mehrere Kandidaten für die Funktion des Parteisekretärs aufzustellen, wegen der Demokratie. Dies war ein heikles Thema, denn für diese Art Demokratie, die so recht an die verabscheute bürgerliche erinnerte, waren wir nun gar nicht. Aber alles verlief höflich und auf brüderlicher Ebene.

Die Berliner Bockwürste aber und das Bier aus Köpenick – das waren nach unserer Meinung die besseren Argumente.

Zu dieser Zeit bewunderte ich unseren Berliner Anführer, den Günter Schabowski, der wenige Monate später vor der Presse einen Zettel vorlas und mit diesem ungeheure Weltpolitik machte, der so wunderbar gut russisch sprach und das, wie ich meinte, mit schlagfertigem Berliner Humor verband, denn unser Anführer war ein Berliner.

Meine Bewunderung aber sollte noch eine Steigerung erfahren. Das war im berühmten Kloster Sagorsk, dem Machtzentrum der russischen Kirche. Wir waren damals noch hohe Gäste, umgeben von trinkfreudigen Priestern, und unser Weg durch die historischen Gemächer war ein Weg durch ein Jahrtausend russischer Kirchengeschichte. Vielleicht wollte man uns das auch sehr bewusst zeigen.

An meinem Holztisch in der Englischen Planke, fünf Jahre später, weiß ich wohl, dass es so gewesen war.

Und unser Anführer? Was mag der berichtet haben in der obersten Anführerriege und seinem E. H.?

Jedenfalls war er dort im Kloster blendend, geistreich, humorvoll, satirisch und ketzerisch.

Sein Bericht an E. H., nehme ich an, wird sehr nüchtern und knapp ausgefallen sein und sicherlich in der Erkenntnis gegipfelt haben, dass es besser sei, Bockwurst und Berliner Bier zu haben als Glasnost und Perestroika.

Als ich mich dort im heißen Moskau umhertrieb, die kühlen Gemächer hinter den dicken Klostermauern angenehm empfand, ereignete sich über 2 000 Kilometer westlich vielleicht die letzte wirklich erfolgreiche Aktion in der fast vierzigjährigen Geschichte der Deutschen Demokratischen Republik.

Am 1. Juni wurde in der Katholischen Akademie Hamburg, am Herrengraben, nicht weit von der Englischen Planke und dem Großen Michel entfernt, in Sichtweite sozusagen, eine Ausstellung über die Kinder- und Jugendliteratur der DDR eröffnet. Ich hörte wenige Tage später darüber und sah Fotos. Ja, da war noch einmal was los, da war Beachtung, nationale und internationale, bedeutende Blätter berichteten darüber. Und es gab zu berichten. Ein Almanach, der Kunde gab von guter Literatur für Kinder und junge Leute, war zu haben, Symposien, Lesungen und Gespräche wechselten in rascher Folge – und der Weihbischof in schwarzem Gewand, mit roter Schärpe und rotem Käppchen, bewegte sich locker und freundlich inmitten der Leutchen aus dem deutschen Nachbar-Staat.

Es soll schönes Frühsommerwetter über Hamburg gelegen haben. So war es noch, als ich aus dem fernen, aufgeregten Moskau kommend, wo ich die seltsamsten Meetings und Demonstrationen erlebt hatte, mit meinem Lada in Hamburg einfuhr. Die Grenze hatte ich bei Zarrentin auf verschlungenen Betonpisten und nach mehreren Stempeleien in meinen Pass passiert. Und ich betrat zum ersten Mal das Haus am Herrengraben und schloss meine Frau in die Arme, die am Aufbau dieser Ausstellung dort beteiligt gewesen war, zum Nutzen und zum Ruhme der DDR gewissermaßen, während ich mich weiter östlich bemüht hatte, mit Bockwurst, Tamaras Rockkonzert und Köpenicker Bier die Perestroika abzuwehren.

Und mir fiel ein, dass ich nicht nur den Sprung von der großen Sowjetunion in die Bundesrepublik Deutschland unternommen hatte, sondern auch von einer mächtigen Weltkirche zu einer anderen mächtigen Weltkirche. Der einen, unter deren Dach ich mich befand, hatte ich einmal angehört. Ein Foto existiert noch, das mich als Zehnjährigen zeigt, in der Hand die lange Kommunionskerze, mit kurzem, strenggescheitelten Haarschnitt, denn zu gleicher Zeit war ich Pimpf im Deutschen Jungvolk geworden.

Das Haus am Herrengraben beeindruckte mich damals sehr. Vielleicht lag es daran, dass im weitläufigen Foyer reihenweise Bücher ausgestellt waren, die ich kannte, dass ich auf Schritt und Tritt Bekannten und Freunden begegnete.

Das heiße, aufgeregte Moskau lag fern, das sommerliche Hamburg hatte mich in Beschlag genommen.

Damals konnte ich nicht ahnen, dass dieses Haus am Herrengraben für viele Jahre, wenn man es so will, für meine Frau und mich eine Art Domizil werden sollte, Zuflucht sogar kann man es nennen.

Im Juni ’89 war ich dort als Schreiber von Kinder- und Jugendbüchern und als Repräsentant, Vorsitzender im Berliner Schriftstellerverband und Mitglied des ZK der SED. So wurde ich auch vom freundlichen Direktor der Akademie auf einem Symposium und wenn man zusammensaß bei Speis’ und Trank vorgestellt. Das passierte in den wenigen Tagen im Juni ziemlich oft. Wein und Bier flossen reichlich, und niemand zierte sich. Und Wein lockert bekanntlich die Zunge.

Doch wurde auch gearbeitet und nicht nur repräsentiert. An eine Lesung vor Hamburger Kindern, zwölfjährigen, erinnere ich mich besonders gern. In der Akademie war es, oben auf der Galerie im großen Saal. Ich las aus einem noch nicht fertiggestellten Manuskript, das schon damals den Arbeitstitel „Tom und Franziska“ hatte. Eine Geschichte über den verdeckten Rassismus, den jeder in sich trägt, mehr oder weniger. Vier Jahre später erschien das Buch in dem Berliner Spotless-Verlag, also nach der „Wende“, wie es heißt, genauer wäre: nach der „Rückwende“.

Damals auf der Galerie in der Katholischen Akademie kam es zu einer sehr lebhaften Diskussion, die mich überraschte. Aber vielleicht trug auch meine Herkunft aus dem anderen Deutschland, dem hinter der Mauer, zu dieser Reaktion bei. Wir waren gewissermaßen „Exoten“. Heute, da ich am Holztisch in der Englischen Planke schreibe, bin ich kein Exot mehr.

Und natürlich war der Hafen zu entdecken, Sankt Pauli und die Reeperbahn und die Alster, das reiche, sommerliche Hamburg, der Stand in der Gänsemarktpassage, an dem Frankenwein floss, und heute noch fließt …

Und wir alle aus der Deutschen Demokratischen Republik, die Schreiber und Wissenschaftler, die Organisatoren, die angetan waren von der guten Aufnahme der Bücher und Leistungen auf dem weiten Gebiet der Kinder- und Jugendliteratur und beeindruckt vom lustigen Leben in der Akademie, die sich mancher wohl sehr anders vorgestellt hatte, spürten wir nicht das Unwirkliche der Situation gerade in jenem Juni des Jahres 1989?

Doch der Augenblick überwog. Und der war gut, und der war schön.

Dachte jemand an die Tatsache, dass wir privilegiert waren gegenüber vielen, ja den meisten unserer Leser? Die hätten ja auch nach Hamburg kommen wollen, um sich zu überzeugen von dem Erfolg ihrer Kinder- und Jugendbuchschreiber.

Ich weiß nicht, wie andere dachten und empfanden in dieser heiklen Frage. Von mir weiß ich, dass sie sich manchmal meldete. Die Fähigkeit zu verdrängen, ist mächtig im Leben eines Menschen. Und Gründe und Argumente, die einen entlasten, findet man immer.

Nur wenige Tage blieben mir damals in Hamburg, es galt Abschied zu nehmen von Frau und Freunden, alten und neuen. Der Osten rief, Moskau wieder – und der Ural.

Ich war bestimmt worden, Erich Honecker auf einer Reise zu begleiten, die über Moskau in den Ural führte, nach Magnitogorsk. Dort hatte E. H. als junger Komsomolze Anfang der Dreißigerjahre eine Zeit lang zugebracht und beim Aufbau eines gigantischen Industriekomplexes geholfen.

Ja, und dorthin wollte er.

Aber eigentlich wollte er nach Moskau, um dringende Fragen zu klären.

Und heute denke ich, er hatte sich selbst eingeladen.

Es war in der letzten Junidekade, als wir uns in Schönefeld am Sonderflugsteig versammelten, eine große Delegation. Und ich gehörte gewissermaßen zur Verzierung, wie auch Professor K., ein führender Architekt, der tatsächlich viele Jahre in Magnitogorsk gelebt und gearbeitet hatte, und zwei Männer aus dem Stahlwerk Brandenburg, ein noch junger Ingenieur und ein erfahrener Schmelzmeister.

Wir saßen bald im Flugzeug der Regierungsstaffel, ich glaube, es war eine Iljuschin oder Tupolew, auf keinen Fall ein Airbus der Interflug, der in die Regierungsstaffel der BRD übernommen wurde und der heute unseren Kanzler auf seinen weiten Reisen komfortabel und bequem transportiert.

Wir vier Statisten saßen an einem schmalen Klapptisch, ich am Fenster. Ich sah, wie wenige Minuten vor Abflug der Maschine ein Volvo heranrauschte. Federnd sprang E. H. aus seinem Wagen, begrüßte den Kommandanten, lief leichtfüßig die Gangway hoch. Der kleine, schmächtige E. H., Ende Juni neunzehnhundertneunundachtzig auf dem Wege nach Moskau, wie so oft in den vergangenen Jahrzehnten.

Als ich am Holztisch in der Englischen Planke sitze, Jahre später, steht mir diese Szene überdeutlich vor Augen und eine andere noch, die sich wenig später in zehntausend Meter Höhe zutrug, über den Wolken. Und wir hatten wohl schon den Luftraum der Deutschen Demokratischen Republik verlassen.

Erich Honecker kam an unseren Tisch, hatte das Jackett ausgezogen, wirkte locker und freundlich. Er begrüßte uns, stützte sich auf, wahrscheinlich um uns näher zu sein und sagte: „Ja, Genossen, jetzt fliege ich in den Ural, nach Magnitogorsk. Dort half ich als junger Komsomolze vor vielen Jahren beim Aufbau. Heute fliege ich als Generalsekretär unser Partei und als Staatsratsvorsitzender dorthin.“ Er sah uns an und nickte, als wolle er sich das selbst bestätigen.

Ich spürte die Verlegenheit in unserer kleinen Runde, und ich glaube, wir dachten in diesem Augenblick ähnlich. – Wir wissen doch wer du bist, Erich. Das wissen wir doch. Doch vielleicht hatte E. H. das mehr zu sich selbst gesagt. Brauchte er diese fast kindliche Beschwörung?

Heute weiß ich, es war die letzte Reise von Erich Honecker als Generalsekretär und Staatsratsvorsitzender nach Moskau. Wenige Monate später kam er als Gejagter dorthin, vertraute auf Unterstützung und Hilfe der sowjetischen Genossen, denen er doch immer die Treue gehalten hatte.

Ein bitterer Irrtum.

Moskau empfing uns, wie immer ausländische Delegationen empfangen wurden, mit Bruderküssen und breiten Straßen, durch die eine Kolonne schwarzer Wagen raste, den normalen Verkehr an den Rand drängend. Und ich hatte den eigentümlichen, unverwechselbaren Geruch Moskauer Benzins in der Nase.

Diese Junitage in Moskau, geprägt durch mir gut bekannte Abläufe, hatten ihren „Höhepunkt“ in einer einzigen Szene, und die spielt im Kreml. Michail Gorbatschow hatte eingeladen zur üblichen brüderlichen Begegnung und anschließendem Essen.

Doch zuvor hatte er ein „Vier-Augen-Gespräch“ mit E. H. oder der mit ihm. Es dauerte wohl länger als geplant, und unsere Delegation wartete in einem der prachtvollen Säle des Kremls auf die Oberhäupter. Man stand herum, unterhielt sich über alles Mögliche oder schwieg, wartete eben. Weckte die Länge des Gesprächs Hoffnungen, oder löste sie Besorgnisse aus beim engeren Zirkel der Anwesenden?

Außenminister Oskar Fischer und der Leiter der einflussreichen Abteilung Internationale Verbindungen beim ZK warteten ja ebenfalls. Und sie wussten wohl doch mehr Internes als wir „Statisten“. Dann öffnete sich die hohe Tür und heraus kam als erster E. H., ging schnellen Schrittes auf den Außenminister und dem neben ihm stehenden Abteilungsleiter zu. Zufällig stand ich nicht weit entfernt, und ich hörte E. H. voller erregter Genugtuung sagen: „Genossen, die deutsche Frage ist vom Tisch.“ Und er schaute die beiden bedeutungsvoll an.

Ich erinnere mich nicht mehr, wie die beiden diesen Satz ihres Generalsekretärs und Vorsitzenden aufnahmen, wahrscheinlich schauten sie mit unbewegten Gesichtern vor sich hin.

Ich verstand den Satz so, wie ihn Erich Honecker meinte: Die DDR bleibt der beste Verbündete der Sowjetunion an der westlichen Frontlinie des sozialistischen Lagers. An ihrer Existenz ist nicht zu rühren.

Heute weiß ich, die deutsche Frage war wirklich vom Tisch. Ein Jahr später standen wir kurz vor der Währungsunion. Die harte Mark rollte heran.

Dann kam der Tag im Oktober, nicht der siebente, sondern der dritte …

Und an diesem Junitag ’89 trat auch „Gorbi“ in den Saal. Und er drückte auch mir die Hand, und Schewardnadse tat es auch. Ob sie mich überhaupt wahrnahmen?

Und beim Essen dann saß ich neben dem Deutschlandspezialisten im ZK der KPdSU, dem Genossen Valentin Falin, der heute ja auch in Hamburg lebt. Wir redeten über das Erntewetter in jenem Jahr ’89 …

In den beiden Moskauer Tagen besuchte ich Inna Karinzewa. Inna kannte ich einige Jahre, sie war meine Übersetzerin ins Russische.

Auf seltsame Weise hatte ich sie kennengelernt und als Übersetzerin gewonnen. Auf einer Moskau-Reise, wir Berliner hatten gute Verbindungen zum Moskauer Schriftstellerverband, nach einem Gespräch mit Übersetzern, kam sie auf mich zu und bat mich, ihr zu helfen. Es ging um die Endredaktion von Kants Roman „Das Impressum“. Hermann war nicht erreichbar, lag im Krankenhaus.

Wir saßen mehrere Stunden im Café des Schriftstellerverbandes, das in einer im Zentrum gelegenen Villa untergebracht ist, die Tolstoi in „Krieg und Frieden“ beschrieben hatte.

Inna hatte viele Fragen, sie suchte stets nach dem treffendsten Ausdruck. Ich erinnere mich an eine ihrer Fragen: „Was heißt das, Günter: Vier Fregattenkapitäne reiherten über der Wüste Gobi?“

Ich erklärte der verblüfften Inna, was den Fregattenkapitänen hoch über der Wüste Gobi widerfuhr.

Durch diese Begegnung mit Inna gewann ich viele Leser in der weiten Sowjetunion. Sie übersetzte auch mein Buch „Eine Anzeige in der Zeitung“. Der Roman wurde, wie oft üblich, durch eine Literaturzeitschrift vor der Buchveröffentlichung millionenfach im weiten Land verbreitet. Und ich bekam Briefe aus dem Fernen Osten, aus dem Kaukasus, aus den baltischen Republiken. Immer, wenn ich in Moskau war, besuchte ich Inna, die energische, kleine Frau, die mit der Roten Armee 1945 nach Deutschland gekommen war und einige Zeit als Kulturoffizier gewirkt hatte. Und sie war oft in Berlin gewesen. Wir kauften Jeans für ihren Sohn Serjoscha und Ersatzteile für den Lada ihres Mannes.

Als ich mich an jenem Junitag 1989 von ihr verabschiedete, ahnte ich nicht, dass es der letzte Abschied sein sollte.

Wir telefonierten nach dem „Umbruch“ noch einige Male. Ihre Stimme klang ratlos. Ich konnte ihre Frage nach dem „Warum“ nicht beantworten. Dann telefonierten wir nicht mehr.

Neulich erfuhr ich von einem Freund aus Moskau, der nicht weit von Inna entfernt wohnte, dass sie gestorben ist. Sie war noch nicht alt, Anfang siebzig. In meinem Bücherschrank stehen die Bücher von mir, die sie übersetzt hat. Das wird von ihr bleiben. Und die Erinnerung an jenen Junitag im Neunundachtzigerjahr, an dem ich mich zum letzten Mal von ihr verabschiedete.

Am nächsten Morgen, es war ein heller Sommertag, flogen wir nach Osten, dem Ural entgegen, sollten in Swerdlowks zwischenlanden, die Stadt heißt heute wieder Jekaterinenburg.

Von dort sollte es in den südlichen Ural gehen, zu unserem Ziel Magnitogorsk. Bestimmt fiel meinen Freunden auf, dass ich auf diesem Abschnitt unserer Reise wortkarg war, durch das Fenster nach unten schaute, so viel wie möglich sehen wollte.

Unser Flugzeug überflog die Wolga, Russlands Strom. Dann lag unter uns das Uralgebirge. Ich konnte mich nicht sattsehen an den unendlich weiten Wäldern, durchzogen von wenigen Straßen.

Vierundvierzig Jahre zurück, im Juni 1945, war ich auch auf einer Fahrt nach Osten, auf dem Weg zum Ural, was ich damals nicht wusste. Ich hockte an der Luke eines russischen Güterwaggons und blickte auf das fremde Land, fuhr einem ungewissen Schicksal entgegen, war kriegsgefangen. Und das seit dem 6. Mai.

Am 6. Mai 1945 kapitulierte die Festung Breslau, und mein Vater und ich mit ihr. An diesem Datum war ich auf den Tag genau siebzehn Jahre und vier Monate alt. An meinen siebzehnten Geburtstag kann ich mich kaum erinnern, weiß auch nicht, was oder ob ich überhaupt etwas geschenkt bekam. Ich weiß nur, es war bitterkalt in jenen ersten Januartagen, und ich lud auf dem Brockauer Güterbahnhof Munitionskisten aus Eisenbahnwaggons auf Lastkraftwagen um. Gratuliert haben mir meine Mutter, Großmutter Anna und meine drei jüngeren Brüder. Mein Vater diente bei einer Luftwaffeneinheit irgendwo in Polen als Nachrichtenmann. Meine Leute werden mir gute Gesundheit gewünscht haben. Und was war noch zu wünschen damals? Dass der Krieg bald zu Ende sein möge, sagte ja niemand laut. Und ich wusste, dass es ziemlich schlimm stand um mein deutsches Vaterland. Aber weiter dachte ich nicht.

An diesem 6. Januar ahnte ich auch nicht, dass ich vierzehn Tage später, am 20. Januar, meine Mutter das letzte Mal in meinem Leben sehen sollte.

In der zweiten Januarhälfte war es noch kälter geworden, und ich musste früh in der Dunkelheit wieder zum Brockauer Bahnhof und Kisten mit Panzerfäusten aus Waggons auf Lastkraftwagen umladen. Bei dieser Tätigkeit war uns Umladern, alles solche jungen Kerle wie ich, in den schwarzen Monturen der Hitlerjugend, nicht sehr wohl um die Magengegend. Geschützdonner war zu hören, die Russen stießen entlang der Oder auf Breslau zu.

Es war ja nicht schwer, sich vorzustellen, dass eine Granate oder Bombe einen mit Panzerfäusten vollgepackten Waggon treffen konnte. Und sehr anschaulich war die Vorstellung von dem, was dann losgeht. In den letzten Jahren hatten wir zu viele Kriegswochenschauen gesehen. In diesen Filmen explodierten allerdings immer feindliche Waggons.

An einem späten Nachmittag kam ich erschöpft und durchfroren nach Hause. Meine Familie war nicht mehr in der Wohnung. Ein Topf mit geschälten Kartoffeln stand am Fenster, sie waren hinter den Eisblumenscheiben schwarzgefroren. Mutter, Großmutter und meine Brüder hatten Hals über Kopf die Wohnung verlassen. Mein Vater, der Nachrichtenfeldwebel, war mit seiner Einheit in die Stadt verschlagen worden. Er hatte erreicht, dass seine Familie mit einem Sanitätskraftfahrzeug die bedrohte Stadt in Richtung Westen verlassen konnte. Das las ich auf einem Blatt Papier, geschrieben in der steilen Sütterlinschrift meiner Mutter. Dort hieß es am Schluss: „Mach’s gut, mein lieber Junge. Wir sehen uns bald wieder …“

Wie war das Wetter am 6. Mai? In meiner Erinnerung war es sehr warm und der Himmel wolkenlos. Mit dem Himmel kann ich mich irren. Der April war sehr warm gewesen. Über der Stadt lag ein süßlicher Verwesungsgeruch. Mitte April flackerten hin und wieder Kämpfe auf.

In meiner Erzählung „Die verfluchte Judenstraße“ habe ich spät versucht, 1991 erst, mich an die Monate in der Festung Breslau zu erinnern.

Ende April breitete sich eine gespenstische Ruhe in der verwüsteten Stadt aus. Über die bedingungslose Kapitulation wurde verhandelt.

Am 2. Mai fiel Berlin. Die Nachricht vom Tod Adolf Hitlers verbreitete sich. General Niehoff, ein passender Name für den Festungskommandanten von Breslau, musste die Kapitulation unterschreiben. Am 6. Mai war es so weit.

An festgelegten Ausfallstraßen sollten die unbewaffneten Einheiten die Frontlinie überqueren und in Gefangenschaft gehen.

An den letzten Tagen vor der Übergabe der Festung blieb es still an der Front. Der Verwesungsgestank in der Stadt verstärkte sich. Niemand beerdigte mehr die Toten. Die Soldaten tranken oder waren in Furcht oder dumpfer Resignation erstarrt. Ich suchte meinen Vater auf, der in einem Keller in der Nähe des Rathauses einen Nachrichtenstützpunkt hatte. Wir vereinbarten, dass ich am 5. Mai zu seiner Einheit stoßen sollte. Wir wollten zusammen in die Gefangenschaft gehen. Auf dem Rückweg zu meiner Einheit hatte ich eine Begegnung. Eine Frau, aus einer Hausruine kommend, schwankte auf mich zu. Ihr Haar war strähnig, ihr Gesicht mit eitrigem Ausschlag bedeckt. Die Frau trug einen schmutzigen Sommermantel. Sie zog einen vielleicht sechsjährigen, verwahrlosten Jungen an der Hand mit. Sie kam dicht an mich heran, versperrte mir den Weg. Mit aufgerissenen Augen starrte sie mich an und flüsterte: „Komm, schlaf mit mir. Mach’s noch einmal mit mir.“ Die Frau war betrunken oder wahnsinnig. Oder beides. Ich versuchte sie abzuschütteln. Sie lief eine Weile neben mir her, den Jungen nicht loslassend. Dann blieb sie zurück. Später schaute ich mich um. Die Frau stand mitten auf der Straße, der Junge klammerte sich an sie. Von weitem sah es aus, als beschütze eine Mutter ihr Kind.

Am Abend des 5. Mai ging ich zu meinem Vater.

Vor dem Rathaus brannten Holzfeuer, daneben türmten sich Waffen, Maschinenpistolen, Gewehre, Sturmgewehre, Pistolen. Es war eine gespenstische Szene im flackernden Schein der Feuer. Die Soldaten traten heran, lösten ihre Patronentaschen, warfen sie in hohem Bogen auf die Waffenhaufen.

Ich schlief im Keller des Stützpunktes. Mein Vater bereitete den Marsch seiner kleinen Einheit in die Gefangenschaft vor. Ich glaube, er hat in dieser Mainacht kein Auge zugetan.

Seltsam, meine Erinnerung an meinen Vater in dieser Zeit bleibt schwach. Er war für mich der Feldwebel, der mit seinen Leuten gut auskam, der die seltene Eigenschaft besaß, kaum Feinde zu haben. Das sollte mir in dem Jahr, das wir zusammen in der Gefangenschaft verbrachten, nicht wenige Male zugute kommen.

Im Morgengrauen marschierte unsere Kolonne, Volkssturm, Infanterie, technische Kommandos, von der Innenstadt ostwärts. Den Kern dieser zusammengewürfelten Truppe bildete eine Infanteriekompanie, geführt von einem baumlangen Feldwebel. Wir marschierten in Richtung Carlowitz. In diesem Vorort hatte ich meine frühe Kindheit verbracht, dort lag meine erste Schule. Die Straßenbahn, die über den Oderstrom hinausführte, hatte mein Vater eine Zeit lang gefahren. Ich stand oft neben ihm im Führerstand, und manchmal, wenn die Strecke frei war, durfte ich die Kurbel bedienen.

Der festgelegte Übergang lag nördlich von Carlowitz. Dort war der Frontverlauf seit Monaten unverändert geblieben. Im Osten begnügten sich die Russen mit Einschließung der Stadt, dort waren weder ein Entsatz von außen noch ein Durchbruch zu erwarten.

Wir trotteten über eine gepflasterte Landstraße. Die Obstbäume an den Straßenrändern waren mit Blütenknospen bedeckt. Eine Wohltat für die Augen. In der Steinwüste der ausgebrannten Innenstadt und in den umkämpften Stadtvierteln war kaum noch Grün zu entdecken.

Auf einmal hieß es, da vorn sind die Russen. Ich sah, dass noch ein Stück von uns entfernt, rechts und links der Straße Panzer aufgefahren waren, graue Ungetüme, die Kanonen auf uns gerichtet. Das Marschtempo verlangsamte sich, Gespräche verstummten. Wir hielten an, wo unsere Stellungen gewesen sein mussten. Laufgräben waren zu erkennen, Unterstände, Stacheldrahtverhaue. Wir marschierten ins Niemandsland hinein. Auf den Feldern lagen aufgequollene Leichen. Wie Stoffballen sahen sie aus, die man auf das Feld geworfen hatte. Tote der letzten Winterangriffe, Russen, wie an den erdbraunen Wattejacken zu erkennen war. Plötzlich schrie der baumlange Feldwebel: „Ein Lied. Drei, vier …“ Die Körper strafften sich, Marschtritt wurde gefasst. Erst sangen wenige, dann fielen immer mehr ein. Und wir grölten: „Es ist so schön Soldat zu sein, Rosemarie …“ Wir sangen im Niemandsland, marschierten auf die Mündungen der Panzerkanonen, auf die, Maschinenpistolen im Anschlag, auf uns wartenden russischen Soldaten zu. Doch wenige Meter vor den Panzern verstummte das Lied, nur noch der harte Marschtritt war zu vernehmen. So leicht kamen wir nicht raus aus dem gewohnten Tritt. Die Russen starrten uns an, die Finger lagen wohl am Abzug ihrer Kalaschnikows.

Was ging mir in den Sekunden, als wir die russischen Linien überschritten, durch den Kopf? Werden die Russen mich umbringen? Werde ich für sie schuften müssen bis ans Lebensende, ewig ihr Sklave sein?

Vielleicht gingen solche Gedanken durch meinen Kopf. Vielleicht aber hatte ich in diesen Sekunden auch nur blanke Angst.

Ich weiß nicht mehr wie viele Kilometer wir an diesem und den folgenden Tagen marschierten oder genauer gesagt, in einer endlos lang gezogenen Kolonne über Landstraßen trotteten, durch verlassene Dörfer, die gespenstisch wirkten in ihrer Leere. In einer Nacht, es regnete in Strömen, schliefen wir erschöpft auf einem Dorffriedhof. Es war ein Glücksumstand einen Grabhügel als Lagerstatt zu haben, der Regen lief besser ab.

Und ich erinnere mich an die letzten Kilometer bis zum Auffanglager. Wir zogen durch den grünen Vorort Carlowitz. Auf einmal wurde ich hellwach, stieß meinen Vater an, den ich nicht aus den Augen verlor. Die Kolonne nahm den Weg, den ich an meinem ersten Schultag im Frühjahr 1934 gegangen war. Da tauchte schon das kleine, unscheinbare Schulhaus auf. In einer der Schulstuben kratzte ich meine ersten Buchstaben auf die Schiefertafel, vier Altersklassen hatte der Lehrer zu bändigen. Ein Jahrzehnt war seitdem vergangen, Kindheit und frühe Jugend. Mein Vater reagierte nicht auf mein Anstoßen. Er war wohl mit seinen Gedanken weit fort, oder er wollte sich nicht erinnern. Denn es war der 8. Mai. Vielleicht dachte mein Vater an seine Hochzeit, die genau fünfzehn Jahre zurückgerechnet stattgefunden hatte, am 8. Mai 1930.

So fiel der Tag der Kapitulation Deutschlands und der fünfzehnte Hochzeitstag meines Vaters zusammen. Ich wusste nichts darüber. Wie auch?

Später, viele Jahre später, sah ich das Hochzeitsbild meiner Eltern, Vater in der Reichswehruniform, Mutter ganz in Weiß.

Und ich war an diesem Tag zwei Jahre und vier Monate alt, verwandelte mich am 8. Mai 1930 vom Günter, Kurt, Erich Schönfelder in den Günter, Kurt, Erich Görlich.

Mit dem Entfernen vom winzigen, geduckten Volksschulgebäude in Breslau-Carlowitz versank meine Kindheit.

Das Auffanglager war groß. Ich weiß nicht, welchem Zweck die Baracken vor und während des Krieges gedient hatten, vielleicht als Unterkünfte für Fremdarbeiter oder Kriegsgefangene. Das Lager hatte Bahnanschluss, und das war schließlich auch der Sinn dieses Lagers, von hier rollten die Transporte nach Osten. Bis zum 10. Juni sollten wir in diesem überfüllten Lager bleiben. Vater und ich versuchten alles, um nicht auseinandergerissen zu werden, ließen uns gemeinsam registrieren. Die Haare fielen. Bei meinem Vater hatte das keine Bedeutung, er hatte fast keine mehr. Er versuchte seine Glatze vor uns Kindern immer damit zu erklären, dass er als junger Mensch bei der Reichswehr den schweren Stahlhelm tragen musste. Der Stahlhelm war schuld.

Was bleibt mir von den Maiwochen im Lager vor den Toren Breslaus in Erinnerung? Sehr schönes Frühlingswetter zum Beispiel. Ein Lagerorchester und Sänger, die Operettenmelodien vortrugen. Noch klingt mir die Melodie aus dem „Zigeunerbaron“ in den Ohren – vom Schreiben und dem Lesen, das nie sein Fach gewesen –, und dass er eben von Borstenvieh und Schweinespeck etwas verstand …

Die Verpflegung im Lager war karg. Da konnte man schon von Borstenvieh und Schweinespeck träumen.

Mein Vater saß meistens an der Barackenwand in der Sonne und döste vor sich hin. Ich weiß nicht mehr, was wir miteinander sprachen in jenen Wochen. Seit langer Zeit war ich wieder mit meinem Vater zusammen. In den letzten Jahren war er immer nur kurz zu Hause gewesen, auf Fronturlaub.

Was bleibt mir noch in Erinnerung?

Mit Verwunderung stellte ich fest, dass es kaum noch Deutsche unter den gefangenen Kameraden gab. An vielen Käppis und Feldmützen entdeckte man Stofffetzen in seltsamen Farbzusammenstellungen. Dem Unkundigen, und so einer war ich, in Großdeutschland aufgewachsen, wurde erklärt, was es mit den Farben auf sich hatte. Da gab es die Württemberger, die Bayern, die Hannoveraner, die Hessen, die aus Sachsen-Anhalt, und vor allen die Österreicher. Diese legten besonderen Wert auf die Feststellung, keine Deutschen zu sein, sprachen von baldiger Entlassung in ihre schöne österreichische Heimat. Das zu beobachten machte mich ratlos und stumm, blieb aber eine Erfahrung für mein Leben. Mein Vater äußerte sich nicht dazu. Vielleicht betete mein Vater oft in jener Zeit, er war wohl ein guter Katholik. Ich betete nicht, das weiß ich.

Manchmal ging ich so weit es möglich war an den Lagerzaun heran, schaute in die Richtung meiner Heimatstadt. Ich sah die Kirchtürme am Horizont. Es sah aus, als sei alles dort heil, so heil es war bis zu jenen kalten Februartagen.

Da begannen wir die südlichen Vororte, dort wohnten meistens wohlhabende Leute, auf die Verteidigung vorzubereiten, räumten die Wohnungen leer, warfen Möbel auf die Straße. Wir, das waren 15- bis 17-jährige Jungen, „Kampfgruppe Hitlerjugend“ nannte sich unsere Einheit. Dann steckten Pioniere die Häuser in Brand, schufen tote Zonen, durch Sprengungen Schussfeld. In diese besondere militärische Einheit war ich auf ungewöhnliche Art und Weise gekommen.

Es war Anfang Februar, die Stadt war noch nicht gänzlich von der Roten Armee eingeschlossen. Im Ufa-Kino in der Gartenstraße spielten sie den Film „Die Frau meiner Träume“ mit Marika Rökk in der Hauptrolle. Ich war für zwei Stunden abgehoben vom grauen Alltag in der Stadt, hörte den Schlager: „Schau nicht hin, schau nicht her, schau nur geradeaus, und was dann noch kommt, mach dir nichts daraus …“

Nach der Vorstellung kam es dann so, dass ich doch hinschauen musste. Feldgendarmerie, Kettenhunde im Militärjargon genannt, riegelte die Ausgänge ab, überprüfte jeden. Ich hatte ein reines Gewissen, ich trug die Einberufung zum Arbeitsdienst in der Tasche. Es nutzte nichts, ich wurde, wie alle in meinem Alter, zur Seite gestoßen und auf einen Lkw gejagt. Die Arbeitsdiensteinberufung war ein Stück wertloses Papier geworden. Die Gesetze der Festung waren in Kraft getreten.

Am 10. Juni war unsere Baracke dran. Sehr eilig musste alles gehen. Das war wohl Methode. Wir hatten schon viele Transporte abfahren sehen. Vater und mir gelang es zusammenzubleiben, wir kletterten in einen Güterwaggon. Wir hatten nicht viel zu tragen. Ich glaube, ich besaß nur eine Feldtasche. Der Inhalt? Ich weiß es nicht mehr. Doch ich erinnere mich an zwei Bücher in der Feldtasche. Erzählungen von Iwan Turgenjew „Aufzeichnungen eines Jägers“ und der Roman „Und ewig singen die Wälder“ von Trygve Gulbranssen. Was wusste ich von Turgenjew? Nur, dass er Russe war. Und wir fuhren ja nach Russland.

Und Gulbranssen? Den Roman hatte ich schon einige Mal gelesen. Der entsprach meinem wirren Denken und Fühlen, das auch geprägt war von den Geschichten der Edda.

Aber das empfand ich damals nicht. Ich hatte etwas zu lesen. Und lesen musste ich immer, gierig und ungeordnet.

Das Schicksal der Bücher in meinem Feldbeutel? „Ewig singen die Wälder“ war am Ende der langen Reise aufgebraucht bis auf wenige Seiten. Der Roman wurde zu Zigarettenpapier für die Selbstgedrehten, und ihm verdankte ich im Gegenzug so manches Stück Trockenbrot zusätzlich während der langen Fahrt.

In meinem Bücherschrank steht ein Romanexemplar, Ausgabe 1936 im Verlag Albert Langen in München. Ich prüfe das Papier. Es eignet sich tatsächlich gut zum Zigarettendrehen.

Die Güterwaggons waren in mittlerer Höhe durch Pritschen geteilt. Unten war es dunkel, man konnte sich verkriechen. Oben waren mit Stacheldraht gesicherte Luken, hier fiel Licht ein, man hatte den Blick nach draußen. Mein Vater verkroch sich in den unteren Teil, ich sicherte mir einen Platz an einer Luke. In der Mitte des Waggons war an einer Schiebetür eine Holzrinne angebracht, die nach draußen führte, gedacht für die Notdurftverrichtung der 40 bis 50 Männer unterschiedlichsten Alters.

Bis zur Abfahrt blieben die Schiebetüren geöffnet. Ich sah den Kommandanten unseres Transports. Ein hagerer, hochgewachsener Offizier in einer Lederjacke, eng geschnürt durch ein Koppel. Sein Schnauzbart verlieh ihm ein angestrengt finsteres Aussehen. In seinen glänzenden Stiefeln lief er den Zug auf und ab. Im Waggon herrschte eine bedrückende Stille. Wohin wird die Fahrt gehen? Nach Sibirien, wie es uns oft angedroht wurde in den letzten Jahren, wenn wir nicht kämpfen bis zum letzten Blutstropfen?

Werden wir jemals zurückkehren in die Heimat?

Dann schloss ein Posten, in einer erdbraunen Uniformbluse, auf dem Kopf ein verwaschenes Käppi mit einem roten Stern, die Schiebetür. Auf einmal war es dunkel, nur durch die Luken fiel Licht. Eine Lokomotive pfiff durchdringend, ruckend setzte sich der Transportzug in Bewegung. Die Fahrt begann. Sie sollte fünfzig Tage dauern.

Im Gleichmaß verrannen die Tage im Waggon. Die tägliche Ration Trockenbrot, genau verteilt durch den Waggonältesten, einem Unteroffizier, von allen anerkannt. Ordnung musste sein. Irgendwann am Tag die Portion Brei, die wenigen Becher Trinkwasser, die den Durst nur kurz löschten. Die Sommerhitze drückte auf die Waggon- dächer. Was Durstqualen sind, ja, das habe ich erfahren in jener Zeit. Der Kommandant achtete auf Regelmäßigkeit in der Versorgung, trieb die Verpflegungskolonne an, die aus Gefangenen bestand. Die Männer wurden beneidet. Sie konnten laufen, laufen …

Manchmal flammte im Waggon Streit auf, einer drehte durch, schrie und trommelte an die Waggontür. Er wurde rasch überwältigt. Nur nicht auffallen, den Russen auffallen.

Unser Transport rollte durch Oberschlesien. Staunen bei mir, der sich seit Monaten an den Anblick zerstörter und ausgebrannter Häuser gewöhnt hatte. Die oberschlesischen Städte unzerstört, Licht auf den Straßen, die Fördertürme drehten sich, die Fabriken arbeiteten. Später erfuhr ich, das Industriegebiet war durch die rasch vorstoßenden russischen Armeen vor der geplanten Zerstörung bewahrt worden.

Ich lag an meiner Luke und die Sehnsucht nach dem „normalen Leben“ wurde stark. Ich blickte in Wohnungen der Häuser, die am Bahnkörper standen. Unter der Lampe am Tisch saßen Menschen. Sie aßen und sprachen miteinander.

Die Fahrt ging auf Südpolen zu. Damals wusste ich nichts über Auschwitz und den Transporten von Millionen hilfloser Menschen in diese Todesfabrik.

Unser Transport fuhr über die polnische Grenze in die Ukraine hinein. Wir wurden umgeladen in russische Breitspurwaggons. Auf unserer Fahrt standen wir oft lange Stunden auf Abstellgleisen, litten unter Hitze und Durst. Wohin brachten sie uns nur? Einmal musste die verfluchte Fahrt doch zu Ende gehen. Doch wir rollten weiter, schwenkten nach Norden, nach Weißrussland. Weite Ebenen dehnten sich vor meinen Augen. Und die Schlachtfelder, die zerstörten Städte und Dörfer prägten sich mir ein, die „verbrannte Erde“, die ich nur aus Wochenschauen kannte. Furcht kam auf. In meinem wirren Kopf setzte sich der Gedanke fest, dass ich für das alles würde büßen müssen. Vielleicht hatte mein Vater recht, der sich ins Dunkel der unteren Pritsche verkroch. Doch ich wollte sehen, ich wäre verrückt geworden dort unten in der Dunkelheit.

Um den 20. Juli herum erreichte unser Transportzug Moskau. Ich ahnte damals nicht, dass die Stadt für mich jahrzehntelang einen besonderen Rang erhalten sollte. Im Juh 1945 war sie grau, die Tarnfarben des Krieges waren noch nicht abgewaschen, in der gleißenden Hochsommersonne war das überdeutlich zu erkennen. Doch Moskau war unzerstört.

Hinter Moskau beschleunigte sich das Tempo unseres Transportzuges. Die fast 2 000 Kilometer bis zum Ural legten wir in wenigen Tagen zurück. Wir fuhren durch unzerstörtes Land. Aus meiner Luke sah ich die Wolga bei Gorki. Mit dem Namen dieser Stadt am russischen Strom konnte ich damals nichts anfangen. Es war seltsam, trotz der Beschwernisse der Fahrt, trotz der wachsenden Entfernung von Deutschland, die Stimmung besserte sich. Wir spürten, das Ende unserer langen Reise kam näher. Nur raus wollten wir aus dem dröhnenden und stoßenden Waggon, aus dem rollenden Gefängnis.

Anfang August erreichte unser Gefangenentransport die große Stadt Molotow, benannt nach dem sowjetischen Außenminister, dessen Name auch uns bekannt war durch den Nichtangriffspakt zwischen dem Deutschen Reich und der Sowjetunion. Wie ich später erfuhr, war Molotow die alte russische Stadt Perm, an der Kama gelegen, die breit und behäbig zur Wolga strömte.

Die Fahrt im Güterwaggon war zu Ende, die Fahrt auf der Kama gegen Norden in den Ural hinein lag vor uns. Ein Flussdampfer nahm uns auf, der in früheren Jahren wohl als Fahrgastschiff Dienst tat. Wir lagen auf einem Deck, sehr viele Männer, eng gedrängt. Es machte uns nichts aus. Über uns dehnte sich grenzenlos der Himmel. Kot- und Uringestank waren nicht mehr zu spüren. Die Luft vom Wasser wehte kühl und rein. Der Dampfer legte ab, stromaufwärts ging die Fahrt. Wohin? Niemand von uns wusste es …

Vierundvierzig Jahre später bewältigte das Flugzeug der DDR-Regierungsstaffel die Strecke von Moskau zum Ural in etwas mehr als zwei Stunden. Der Ural, Europas Grenze zu Asien. Ende Juni 1989 landete unsere Partei- und Regierungsdelegation in Swerdlowsk, dem früheren und heutigen Jekaterinenburg. In zwei kleineren Maschinen sollte die Reise zum Ziel von Erich Honeckers Wünschen weitergehen, nach Magnitogorsk, Herzstück der gigantischen Industrialisierung der Sowjetunion zu Beginn der Dreißigerjahre.

Im Flughafenrestaurant die üblichen Begrüßungsreden der dortigen Parteioberen. Die unverbrüchliche Freundschaft wurde beschworen, alles wie gewohnt. Oder doch nicht? Die Worte Glasnost und Perestroika kamen mehrmals vor. Es war auch der ehemalige Befehlshaber der sowjetischen Truppen in Deutschland gekommen, den ich von Zeitungsfotos und Empfängen kannte. Besonders herzlich die Begrüßung zwischen dem kleinen E. H. und dem großen, breitschultrigen General, von dem man sagte, dass er in einen fernen Militärbezirk versetzt wurde, weil seine Nähe zu Erich Honecker zu nahe war für die herrschende Politik in Moskau. In Swerdlowsk wehte ein heißer, trockener Wind. Ich erinnerte mich sofort an meine Sommer im Ural.

Der Flug nach Süden, nach Magnitogorsk. Schon von weitem sahen wir die schwefelgelbe Wolke, die zeitweise die Sonne verdunkelte, als das Flugzeug zur Landung ansetzte. Drei Tage in Magnitogorsk. Staatsbesuch? Kaum. Mehr Flucht in die Erinnerung. Untergebracht in einem Betriebsferienheim am Rande der großflächigen Stadt ohne Zentrum, die entstanden war mit dem Industriekomplex. Lebendig wurde die Stadt und ihre Geschichte durch die Erzählungen unseres Professors, der einige Jahre dort zubrachte – als Kommunist und Spezialist. E. H. hat zwei oder drei Wochen dort gearbeitet, in einer internationalen Brigade der Komsomolschule in Moskau.

Am stärksten beeindruckte mich der abgetragene Erzberg, der aussah, als hätte eine Riesenfaust in der Landschaft gewütet. Der erste Sekretär der Stadtparteileitung war in ständiger Aufregung in jenen Tagen und bemüht, den Gästen aus der DDR das Beste zu bieten, was eben dort im Südural im vierten Sommer der Perestroika zu bieten war.

In der Enge des Speiseraums im Betriebsheim gab sich E. H. locker auf seine Art. Hin und wieder gab es Trinksprüche und kurze Reden. Doch was sich in jenen Tagen viertausend Kilometer westlich von uns zutrug, in den besetzten Botschaften und den Flüchtlingsansammlungen in Ungarn, das fand keine Erwähnung, war im fernen Magnitogorsk sehr fern, jedenfalls hatte es so zu sein. Am letzten Abend war ein Höhepunkt des Nostalgie-Aufenthalts geplant, die Teilnahme am Lichterfest am Ural-Fluss. Zu später Stunde, wenn es schon dunkel ist, treiben Flöße, auf denen Feuer brennen, den Fluss hinunter, erklärte man uns. Ein Brauch, ähnlich den Feuern zur Sonnenwende.

Unsere Delegation sollte am Lichterfest teilnehmen, es war auch vorgesehen, dass Erich Honecker das Wort an die versammelten Bürger von Magnitogorsk richten sollte.

Nur er und seine engsten Begleiter fuhren im Auto zur außerhalb der Stadt, am Uralfluss gelegenen Freilichtbühne. Wir anderen folgten im Bus. Mühsam bahnten sich die Fahrzeuge in der Dunkelheit einen Weg durch Menschenmassen, die zum Veranstaltungsort strömten. Dann war endgültig Halt. Die letzten hundert Meter ging es zu Fuß weiter. In der Dunkelheit stolperten wir über Steinplatten und Unebenheiten, fanden uns wieder im Halbrund der Freilichtbühne, hatten Plätze in der Mitte, saßen auf schmalen Holzbänken, ahnten neben und über uns die Menschen, die enggedrängt saßen, rauchten, lachten, sich unterhielten.

Bis auf die leere Bühne unter uns, war im weiten Rund nichts beleuchtet. Wir harrten der Dinge, die da kommen sollten. Plötzlich setzte Lautsprechermusik ein. Das wurde mit frenetischem Beifall aufgenommen. Dann sagte jemand über Lautsprecher, dass die Delegation aus der DDR anwesend sei, an der Spitze der Generalsekretär und Staatsratvorsitzende. Beifall gab es kaum, vielleicht hatten die Bekanntgabe nur wenige gehört. Die Leute warteten auf das angekündigte Programm. Die erwartungsvolle Stimmung stieg merklich. Unsere Augen, nun an die Dunkelheit gewöhnt, sahen Wodkaflaschen kreisen. Auf der Bühne aber tat sich nichts. Da lief sehr langsam ein Hund über die Bühne, blieb stehen, lief weiter. Ein Beifallssturm für den Hund brach los, der schlagartig abbrach, als das Tier aus dem Lichtkegel der Bühnenscheinwerfer verschwunden war. Dann begann ein typisches Nummernprogramm. Ansagen mit offensichtlich langweiligen Witzen, eine Sängerin, eng geschnürt, ganz russisch, sang sehr hoch, ein Sänger in Russentracht folgte ihrem Auftritt. Und plötzicch war es vorbei mit der Geduld der Leute im weiten Rund. Es wurde gebuht und geschrien, gepfiffen und abgeklatscht. Später erfuhren wir den Grund des Aufruhrs. Die Massen waren hergelockt worden mit der Ankündigung, ein Rockkonzert zu erleben. Auf der Bühne zog man das Programm tapfer durch. Dann flogen die ersten Flaschen. Unwillkürlich duckten wir uns. Die Flaschen, Holzstücke und anderes wurden aus den Reihen über uns geworfen, flogen über unsere Köpfe hinunter zur Bühne. Da blies unsere Partei- und Staatsführung zum Rückzug, die Verantwortlichen der Moskauer Sicherheitstruppe wollten uns vor dem Unmut der Bürger von Magnitogorsk schützen, die in der Mehrzahl nicht uns, sondern eine scharfe Rockband aus Moskau erwartet hatten.

Wir kehrten zurück ins Betriebsheim, wollten uns nach diesem Ereignis noch ein paar Wodka genehmigen. Was dann auch geschah. Und wir warteten, etwas ungläubig über das Erlebte redend, auf unseren Anführer. Schließlich war ja was passiert dort am Ural-Fluss, wo wir bei der fluchtartigen Abfahrt tatsächlich noch die Feuerflöße entdeckten, ruhig treibend auf dem dunklen Wasser.

Und Erich Honecker, der seine Rede nicht halten konnte, kam dann auch, lächelte etwas gezwungen und sagte: „Ja, also Genossen, ich wünsche eine gute Nacht. Bis morgen dann.“ – Weil, so schließt er messerscharf, nicht sein kann, was nicht sein darf. –

Das Verdrängen von Fehlschlägen und Niederlagen und die kleine, in der Öffentlichkeit nicht beachtete Niederlage in Magnitogorsk, wie überhaupt die Fahrt nach Moskau Ende Juni 1989, gehörten auch zum Szenarium unseres Untergangs. Warnsignale wurden nicht gesehen, sollten und durften nicht gesehen werden.

Auf dem Rückflug wurde wenig geredet. Die Nachrichten von zu Hause waren nicht erfreulich.

Ich schaute aus meinem Flugzeugfenster noch einmal auf die Uralberge hinunter. Ich wusste, das war ein Abschied für immer von dieser Gegend der Erde, in der ich über vier Jahre meines Lebens verbracht hatte, eine Zeit, die mich prägte und beeinflusste.

In meinem Roman „Heimkehr in ein fremdes Land“ habe ich versucht, über diese Zeit zu erzählen. Die ersten siebzig Seiten schildern das Leben meines Martin Stein als Kriegsgefangener im Ural. Eine Leserin sagte mir, sie hätte gern mehr, viel mehr über die Zeit dort im Ural lesen wollen. Vielleicht war das eine Kritik am Roman. Hätte ich mehr aus dem Stoff herausholen können, den mir die Jahre im Ural gebracht haben? Doch der Anfang, die Zeit im Ural, ist dicht erzählt. Das spürte ich, als das Fernsehen das Buch verfilmte. So sollen diese siebzig Seiten und der erste Teil des Fernsehfilms die literarischen Zeugnisse meiner Uralzeit bleiben.