9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: EDITION digital

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

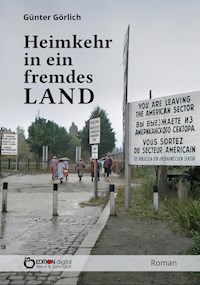

Dieser dicke, mehr als 400 Seiten starke Roman hat einen programmatischen Titel, der unbestritten auch mit den ganz eigenen biografischen Erfahrungen des Autors zu tun hat, der selbst im Mai 1945 in sowjetische Kriegsgefangenschaft geraten war, zu Arbeitseinsätzen im nördlichen Ural eingesetzt, im Oktober 1949 nach Ost-Berlin entlassen wurde – dem Gründungsmonat der DDR, deren Entwicklung er von Anfang an miterlebt und auch mitgestaltet hat. Sein dickes Buch beginnt allerdings noch in der sowjetischen Kriegsgefangenschaft, wo, Martin Stein, geboren fünfzehnter März neunzehnhundertachtundzwanzig, Feldarbeiten zu verrichten hat. Es ist 1947, Anfang Dezember. Martin arbeitet im Kartoffelbunker. Und er fürchtet sich vor dem kommenden, harten Winter im Ural. Zu Weihnachten kommt er in den Schacht, wo die „Woijna plenni“ im Hauptschacht Nr. 1 im Kombinat „Stalinkohle“ eingesetzt sind, um Steinkohle zu fördern. Auf der Förderbühne herrscht ein Gedränge wie vor der Kantine. Martin wird in den Förderkorb hineingedrückt, gegen ein Gitter gepresst, kommt sich vor wie ein Hammel, der zur Schlachtbank gebracht wird. Als es in die Tiefe geht, versucht er in den Knien zu federn, vergisst das aber, weil der Ohrendruck so stark wird, dass er Angst bekommt. Im Kriegsgefangenenlager lernt er auf zunächst unsympathische Weise auch den früheren deutschen Unteroffizier Morenz kennen, einen waschechten Berliner, der sich auf die andere Seite geschlagen hat und ihn zum ersten Mal mit sowjetischer Literatur bekanntmacht, der eher als Martin nach Hause, nach Berlin entlassen wird, und der in seinem Leben noch eine große Rolle spielen wird – auch wenn sich Heimkehrer Martin nicht immer so verhält, wie es sein älterer Freund von ihm erwartet. Martin hat noch manches zu verkraften in seinem neuen Leben im „fremden Land“, darunter den neuen Mann an der Seite seiner Mutter, die Bekanntschaften und ersten sexuelle Erfahrungen mit jungen Frauen wie der Kellnerin Erna und mit Margot, die er erst zufällig trifft, wieder verliert und zu seinem Glück wiedertrifft. Und alles scheint gut zu werden in dieser schwierigen Zeit in der Mitte des vorigen Jahrhunderts. Doch dann trifft Martin eine Entscheidung, die Margot nicht gefällt, und sein Freund und Förderer Morenz kommt in überraschende Schwierigkeiten – nicht zuletzt mit seinen eigenen Genossen, die ihn für einen Verräter halten (müssen).

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 465

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Impressum

Günter Görlich

Heimkehr in ein fremdes Land

Roman

ISBN 978-3-96521-721-8 (E-Book)

Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta

Das Buch erschien 1974 im Verlag Neues Leben Berlin.

© 2022 EDITION digital Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.edition-digital.de

1. Kapitel

Der Friedhof liegt in einem Waldstück, und wenn die Gefangenen zur Feldarbeit ausrücken, sehen sie die schwärzlichen Holzkreuze zwischen den hellen Birkenstämmen. Martin schaut jedes Mal hinüber. Sein kleines, mageres Gesicht wirkt unter der Pelzmütze wie ein Dreieck. An diesem nasskalten Septembermorgen stellt er sich einen frostklirrenden Tag mitten im Winter vor: Zwei Männer hacken die tiefgefrorene Erde auf. Eine mühevolle Arbeit. Einen Meter tief muss die Erde aufgebrochen werden. Die Totengräber kommen dabei ins Schwitzen, fluchen auf die beschissene Zeit, auf die Gefangenschaft, auf den Tod, den Eiswind, den gefrorenen Boden. Und sie rauchen eine Selbstgedrehte. Wahrscheinlich teilen sie sich eine. Dann lassen sie eine Kiste aus ungehobelten Brettern in die Grube hinunter. Steinharte Erdbrocken poltern auf den Sargdeckel. Zuletzt rammen sie ein Holzkreuz ein. Darauf steht: Martin Stein, geb. 1928, gest. 1947.

Vielleicht bleiben die Männer einen Augenblick stehen. Die Pelzmützen können sie aber wegen der Kälte nicht abnehmen. Vielleicht sagt der eine: Neunzehn ist er geworden. Und der andere sagt: Der wollte einfach nicht mehr. Dann kehren sie dem frischen Grab den Rücken. Und bald hat Schnee den Hügel zugedeckt.

Im Sommer wächst Gras darauf und vielleicht eine wilde Juniblume, die der Wind von den Waldwiesen herübergetragen hat. Bald aber haben Hitze und Regen die Inschrift ausgebleicht und verwaschen. Nur mühsam kann man den Namen lesen. Aber es kommt niemand, der das will. Jahre später neigt sich das morsche Holzkreuz und fällt eines Tages. Vom Hügel ist nichts mehr zu erkennen.

Martin weiß nicht, ob er der einzige ist, der solchen Gedanken nachhängt. Das kümmert ihn auch nicht, er läuft in der Kolonne und ist doch einsam. Er fürchtet sich vor dem Winter. Dabei ist die Tageshelle noch nicht auf wenige Stunden zusammengeschrumpft. Hin und wieder zeigt sich ein freundlicher blauer Himmel. Die Uralberge sind erst mit einer dünnen Schneedecke überzogen. Aber man ahnt den kalten, bleiernen Himmel, der monatelang über dem Land lasten wird.

Martin arbeitet im Kartoffelbunker. Sie sortieren faulige, angefrorene Erdäpfel aus. Mehrere eiserne Öfen sorgen für Wärme. Auf den Herdplatten rösten Kartoffelscheiben. Martin muss Holz spalten und das Feuer am Brennen halten. Ein paarmal trägt er Asche nach draußen. Der Schneesturm reißt die Asche fort, die nicht die geringste rostrote Spur hinterlässt. Martin stiert in die wirbelnden Schneeschwaden. Die Hände erstarren in der Kälte.

An den Wänden im Erdbunker rinnt das Wasser herunter. Die gebeugten Gestalten in den Wattejacken sprechen kaum ein Wort. Martin hockt vor einem Feuerloch, lauscht auf das Knacken der Holzscheite.

So schleppen sich die Tage dahin. Als er wieder einmal Asche rausbringt, zieht er sich nicht den Pelz über. Die Kälte greift zu, es ist, als trage er nichts auf dem Leib.

Auf irgendeine Art soll Schluss sein. Er denkt an ein weißbezogenes Bett in der Sanitätsbaracke. Vielleicht kommt er von dort nach Hause. Er denkt an das Holzkreuz im Birkenwald. Stur setzt er sich dem jähen Wechsel zwischen Polarkälte und feuchter Wärme aus. Bis ein Älterer herauskommt und sagt: „Bist du verrückt?“

Er zwingt den Jungen, den Pelz anzuziehen, wenn er Asche rausbringen will. Er setzt sich so, dass er ihn nicht aus den Augen verliert. Martin versteht nicht, warum der Ältere, ein unrasierter, mürrischer Mensch, das tut, was hat der schließlich davon. Aber vielleicht braucht er das für sich.

Es ist Anfang Dezember. Die Asche weht nicht gleich fort, der reine Schnee färbt sich rostrot. Man kann weit ins Land hineinsehen. Der Schnee verursacht Schmerzen in den Augen, wenn die tiefstehende Sonne durchbricht. Die vom Sturm schiefgedrückten Telegrafenstangen sind ziemlich weit zu verfolgen, sie markieren den Weg in die Richtung der Stadt am Fluss Kungur. Von dort ist Martin gekommen, als die Schmelzwasser von den Hängen herabströmten. Dorthin muss er marschieren, wenn es fortgeht von hier, nach Deutschland zurück.

Neben den Telegrafenstangen sieht er schwarze Punkte, die rasch näher kommen. Bald sind sie auszumachen, ein Reiter und zwei Schlitten. Auf einem mageren Pferd reitet vorneweg der Lagerarzt.

Martin schlittert die vereisten Stufen hinunter.

„Die Ärzte sind da, die Kommission“, ruft er.

Die Wattejacken richten sich auf.

Der Posten, der am vordersten Ofen sitzt, hebt den Kopf.

Der Unrasierte steht auf. „Da könnte man Weihnachten schon zu Hause sein“, sagt er.

„Scheißhausparolen“, murrt jemand.

Der Posten stößt sein Gewehr auf den Boden. „Arbeiten. Dawai!“

Die Wattejacken beugen sich wieder über die Kartoffelberge.

Diesmal werden zwei Transporte zusammengestellt. Für seine Person hat der Unrasierte recht behalten, er wird dem Trupp zugeteilt, der die Chance hat, Weihnachten zu Hause zu sein.

Martin gehört zum anderen Transport. Sein Fleisch lässt sich nicht so leicht vom Körper wegziehen, es ist nicht schlaff. Die Männer in den weißen Kitteln stellen das mit Befriedigung fest. Auch die Herztöne, die Geräusche im Brustkasten und der Lunge, der Hals und die Augäpfel sind anscheinend in Ordnung.

Jeder weiß, die Gesunden kommen in ein Schachtlager, zur Arbeit unter Tage.

Als die Männer, die nach Hause fahren sollen, zum Lagertor gerufen werden, geht Martin auch hin. Er ist nicht der einzige von den Zurückbleibenden, der sich dort herumdrückt.

Da sind die Glückspilze, die Heimfahrer mit ihren Bündeln, vermummt bis zur Nase, treten von einem Fuß auf den anderen, mehr vor Aufregung als vor Kälte.

Martin sucht den Unrasierten. Dem schlottert der fleckige Pelzmantel am Körper. Er raucht gierig. Martin stößt ihn an. „Bist ein Hellseher, was? Aber nur für dich.“

Der Heimfahrer erschrickt, als habe ihn jemand bei einer verbotenen Sache ertappt. Rötlicher Bartwuchs bedeckt sein Gesicht, die wasserblauen Augen treten ein wenig vor. Er könnte Martins Vater sein.

„Du kommst auch noch dran“, murmelt er.

„Aber vorher hab ich mich aufgehängt.“

„Du musst diese Anfechtungen überwinden“, sagt der andere sanft, aber entschieden.

„Schönen Dank für deine weisen Ratschläge.“ Martin ist erbittert. „Bist ein richtiger Prophet, ja?“

„Ich kenne meinen Zustand“, sagt der Unrasierte.

„Hast Salz gefressen, pfundweise, hast dein Brot gegen Machorka verscheuert.“

Der Mann tritt den Zigarettenrest im Schnee aus.

Eine Antwort bekommt Martin nicht mehr, das Tor wird eilig aufgeschoben, der Wachhabende lässt abmarschieren.

Martin steht da. Er ist an einem ziemlich tiefen Punkt angelangt. Tiefer geht’s wohl nicht mehr. Warum ist das hier für ihn nicht zu Ende? Über zwei Jahre in Gefangenschaft. Ist das nicht genug gebüßt? Und dann für etwas, an dem er keine Schuld trägt. Er war ja erst fünf Jahre alt, als Hitler Reichskanzler wurde. Nicht einen einzigen Schuss hat er außerhalb Deutschlands abgefeuert. Nur in Breslau hat er geschossen. Das war aber seine Heimatstadt. Doch der mit dem Bart. Wer weiß, wo der überall herumgeschossen hat. Ausgerechnet der stapft jetzt den Schlittenweg an den Telegrafenmasten entlang auf die Stadt zu. Kommt auf einem Bahnhof an. Dort steht ein Zug unter Dampf. Der fährt nach Westen.

Martin geht in die Baracke zurück, kriecht unter seine Decke, spürt deutlicher als sonst den scharfen Geruch der Desinfektionsmittel. Er heult vor Zorn und Schwäche.

Den Schnee hasst er, die rauchenden Fröste über diesem trostlosen Landstrich, die verfluchte Dunkelheit, die hölzernen Wachtürme, das Anschlagen der Posten an die Eisenschienen, den heiseren Ruf nach der Parole, das monotone Dawai. Was soll bloß werden?

2. Kapitel

Die Stadt im Tal raucht aus tausend Schornsteinen. Es ist nicht der helle Holzfeuerrauch, wie er über den Dörfern aufsteigt. Dunkel und schwer lastet er auf den Häusern. Steinkohle verbrennt in den Öfen. Am 24. Dezember kommen sie hier an, die Gesunden, die Tauglichen. Sie sind zwanzig Mann und marschieren ohne Aufenthalt eine Straße hinauf, die sich in die Berge schlängelt. Als sie den Kamm erreichen, schneidet ihnen der Eiswind in die Gesichter. Vor ihnen ragen spitze Gesteinskegel auf, rußen Schachtanlagen, drehen sich Seilrollen in Fördertürmen. Also doch. In die Erde wie die Maulwürfe.

Auf einem Förderturm leuchtet ein roter Stern. Er erinnert Martin an das Datum, es ist heute Heiligabend. Auf den Stern laufen sie zu, den verlieren sie nicht mehr aus den Augen.

Der Wachsoldat, ein älterer Mann, der auf der beschwerlichen Reise ziemlich wortkarg gewesen ist, zeigt auf den Stern: „Dort ihr arbeiten. Gut. Warm. Rubel. Wenn gut arbeiten, viel essen. Gut trinken.“ Der Soldat lächelt, sein bereifter Bart gerät in Bewegung.

Er treibt die Kolonne plötzlich an. „Nu, schneller. Los, los.“

Das nimmt ihm keiner übel. Der Soldat ist vielleicht hier irgendwo zu Hause. Er hat auch genug von der Fahrt, den Wartereien auf Bahnhöfen, der Kälte. Er sehnt sich nach einer warmen Stube und vielleicht nach seiner Frau.

Martin drückt die Pelzmütze tiefer in die Stirn. Man muss hin und wieder die Nase reiben. Erfrierungen im Gesicht sind scheußlich. Der rote Stern ist nicht so schnell zu erreichen. Erst nach einem vierstündigen Marsch stehen sie vor einem Lagertor. Ein festes, breites Tor, weiß gestrichen. Das Lager muss groß sein, der Plankenzaun ist hoch, die hölzernen Wachtürme sehr massiv. Wie eine Festung in einem Wintermärchen. Überall türmt sich, von starken Lampen beleuchtet, glitzernder Schnee.

Hier ist alles größer, heller, anders als im kleinen, geduckten Lager am Kungur. Aber eingesperrt ist man hier auch, noch fester eingesperrt wahrscheinlich. Wieder einmal wird Martin durch ein Tor gehen müssen in ein unbekanntes Lager, einer Zeit entgegen, die ungewiss ist. Wie oft noch?

Als das Tor geöffnet wird, sehen sie auf der breiten Lagerstraße einen mächtigen Tannenbaum, an dem Glühbirnen in verschiedenen Farben brennen. Der Baum ist von allerlei aus Schnee geformten Figuren umgeben, Weihnachtsmännern, Zwergen und anderen Märchengestalten.

„Meine Fresse“, sagt einer neben Martin, „hier machen sie richtig auf Weihnachten. Jetzt fehlen nur noch die Engel, die uns mürben Pfefferkuchen ins Maul stopfen.“

„So ein Quatsch“, sagt Martin. „Hätten sie sich sparen können. Was hat man davon? Größeren Katzenjammer, weiter nichts.“

Und doch kann er sich nicht satt sehen an dem Baum, als sie an ihm vorbei zur Banja geführt werden, zur Entlausung.

Weihnachten. Verflucht noch mal. Einfach nicht daran denken. Ach, Knacker, dass das Fett spritzt, wenn man reinbeißt! Und dann klingelt die Glocke. Wenn die Tür aufgeht, flackern am Baum die Kerzen.

Das heiße Wasser, das sie sich gegenseitig über die Körper gießen, wärmt durch. Aber die Lattenroste unter den Füßen sind feucht und kalt. Von irgendwoher zieht es verteufelt.

In der Mitte der niedrigen, doch geräumigen Baracke hat man einen mit weißer Watte bedeckten Baum aufgestellt, ein paar Kerzen brennen. Ein junger Kerl spielt selbstvergessen auf einem Akkordeon. Die Neuen sind mitten in eine Weihnachtsfeier hineingeplatzt.

Man teilt ihnen Strohsäcke auf den Viererpritschen zu. Gewohnheitsmäßig sucht Martin die Pritsche nach Wanzenspuren ab. An diese ekligen Viecher wird er sich nie gewöhnen. Er will sich hinlegen, er ist müde, und der Mief in der Baracke macht einen auch nicht gerade munter. Er will nicht zum Baum blicken. Die Ohren will er sich zustopfen, um das Akkordeongedudel nicht zu hören. Er legt sich zwar hin, hält aber die Augen offen, lauscht wie alle anderen.

Der Akkordeonspieler drückt stärker auf die Tasten. Martin wirft sich herum, dreht das Gesicht der dunklen, rissigen Balkenwand zu, verkrampft die Hände in der Decke. Als das Akkordeon mit einem langen dunklen Ton, der wie ein Seufzer klingt, verstummt, atmet er auf. Endlich Schluss. Wer soll das aushalten. Wer hat sich so was ausgedacht? Quälerei, Schikane. Wahnsinnig die Leute. Aber es ist nicht Schluss, die Hauptsache soll noch kommen.

„Kameraden!“, sagt jemand mit ruhiger Stimme, die aber bis in den entferntesten Winkel der Baracke zu hören ist.

Das Stimmengewirr, das nach den Weihnachtsliedern eingesetzt hat, verebbt. Was kommt denn nun noch? Ein Pfaffe? Eine salbungsvolle Predigt?

„Ich weiß“, sagt der Redner, „am heutigen Abend sehnt sich jeder von uns noch stärker nach der Heimat, nach der Familie als sonst. Das kann gar nicht anders sein, Kameraden, so ist das nun mal bei uns Deutschen. Weihnachten, da bleibt die Welt draußen, da soll Ruhe und Friede sein. Ich kann mir auch vorstellen, was mancher unter uns denkt in diesem Augenblick. Die zünden Kerzen an, lassen Weihnachtslieder spielen, die Küche hat sogar eine Art Weihnachtsstollen gebacken, Stimmung also. Aber wann wir nach Hause kommen, das sagt man uns nicht. Ich kann es auch nicht sagen. Aber eins weiß ich, wir werden nach Hause fahren. Ja, in absehbarer Zeit werden wir zu Hause sein, in Deutschland.“

Martin ist aufgestanden, ist sogar nach vorn gegangen, um sich den Redner anzusehen. Neben dem Weihnachtsbaum steht ein ziemlich junger, großer Kerl. Er trägt einen erstaunlich gut sitzenden Uniformrock. Die Hosen haben Bügelfalten, die Schuhe glänzen. So einem ist Martin lange nicht mehr begegnet. Ein Lagerbonze, ein geschniegelter Affe. Blondes Haar, der Scheitel ist wie mit der Schnur gezogen. Er muss eine ganze Weile vor dem Spiegel gestanden haben, um das hinzukriegen. Unwillkürlich fährt sich Martin über seine Haarborsten. Für die braucht er weder Kamm noch Spiegel. Jetzt fällt ihm auf, dass die meisten hier einen normalen Haarschnitt haben.

Der Blonde geht einen Schritt zur Seite, etwas vom Baum weg, ist dadurch besser zu erkennen, er steht nun im Mittelpunkt und nicht mehr der Weihnachtsbaum.

Der Geschniegelte spricht jetzt laut und hart. Je länger er redet, umso wütender wird Martin.

„Warum wir hier sind, Kameraden, wissen wir. Wir haben gutzumachen.“

Was sollte auch kommen? denkt Martin. Gutmachen. Die Erklärung für alles. Dem hier kann ja auch nichts anderes einfallen.

„Es muss gleich gesagt werden, Kameraden, es ist nicht viel, was wir gutmachen können. Die von uns angerichteten Schäden sind ungeheuer groß. Es mag der eine oder andere unter uns sein, der von Wiedergutmachung nicht viel hält.“

Der eine oder andere. Spaßvogel. Entweder ist der so dumm, oder er schwindelt bewusst.

„Vielleicht meint der eine oder der andere“, sagt beharrlich der Blonde, „Krieg ist eben Krieg, und den haben wir verloren, und so haben sie uns nun am Arsch.“

Darin gibt ihm Martin recht, er nickt sogar voller Hohn. Selbstverständlich haben sie uns am Arsch, die Sieger die Besiegten. Das war immer so.

Aber es folgt gleich die Belehrung, dass man alles ganz anders betrachten müsse, eine hoffnungslose Haltung bringe keinen Menschen weiter.

Und wieder ist er bei Weihnachten angelangt, schließlich steht er ja neben dem Tannenbaum.

Die in der Baracke versammelten Kameraden, verlangt der Redner, sollten am Weihnachtsabend nicht nur in Sehnsucht nach der Heimat vergehen. Und was sollen wir sonst, du Klugscheißer? Na, sag mal. Vielleicht sollen wir noch froh und dankbar sein, dass wir eine so schöne Ansprache hören können.

Der ist noch lange nicht fertig mit seiner Rede. Nur die Deutschen, sagt er, können Weihnachten richtig feiern. Aber wenn das so ist, dürfe man den Hauptgedanken des Festes nicht vergessen, der da heißt: Friede auf Erden!

Da haben wir es: Eingesperrt bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag – aber wenigstens Frieden haben wir. Ihr Kinderlein kommet, o kommet doch all … Und jetzt sagt der ganz ruhig das Ungeheuerliche.

„Wir alle sollten darüber nachdenken, gerade heute. Und jeder sollte sich in dieser Nacht, dieser Heiligen Nacht, fest vornehmen, dass er, wenn er nach Hause kommt, sich dafür einsetzen wird, dass bald wirklicher Friede sein wird auf Erden.“

Der Redner tritt zurück in den Schatten des grünen Baums, wischt sich den Schweiß von der Stirn.

Der Akkordeonspieler bewegt probierend den Blasebalg seines Instruments. Es bleibt noch still in der Baracke. Da halten sich fast zweihundert Männer unter einem Dach auf, junge und alte, aus Berlin und München, haben ein Stück Land in der Lausitz oder im Schwarzwald, sind in der Pfalz zu Hause und in Sachsen, kommen wohl fast aus jeder Ecke Deutschlands. Und haben einen Krieg hinter sich. Und keiner geht zu dem Blonden und schlägt den zusammen, denkt Martin. Kann er es tun? Er, Martin Stein, eben angekommen aus einem Lager in der Einöde am Kungur, wo er sich aufhängen wollte vor zwei Wochen?

Das Akkordeon spielt „Stille Nacht“.

Am Anfang singen nur wenige mit, doch bald fallen die meisten ein. Der Blonde steht immer noch in der Mitte, von allen zu sehen, und singt laut. Die Augen richtet er fest auf einen Punkt im Dunkel der Baracke.

Alle Strophen von der stillen und Heiligen Nacht werden langsam und gedehnt gesungen. Erst dann klappern Kochgeschirre, wird wieder gesprochen.

Der Blonde löscht sorgsam die Kerzen an der Tanne.

Martin starrt ihn an. Er müsste zu ihm hingehen. Wer bist du? Wie kannst du so reden? Dich haben die Russen gekauft, die Bolschewisten unter den Deutschen haben dich geködert.

Aber der Mann ist plötzlich verschwunden.

Martin legt eine Scheibe Brot auf den eisernen Ofen. Zucker hat er noch. Das ist dann Weihnachten für ihn, Heiligabend. Er sitzt auf der harten Pritsche, kaut das geröstete Brot, der rote Zucker klebt zwischen den Zähnen.

Auf der Nachbarpritsche schnitzt einer an einem Stück Holz herum.

„Wird ein Löffel?“, fragt Martin.

„Ja. Wenn ich ihn nicht vermurkse.“

„Für dich?“

„Vielleicht. Wenn er schön wird.“

„Was heißt denn schön?“

„Er darf nicht zu dickwandig werden. Das Aushöhlen ist die Kunst.“

„Und wenn er nicht schön wird?“

„Dann schmeiß ich ihn weg.“

„Schmeiß ihn in meine Richtung.“

„Na, vielleicht.“

„Wo hast du das Messer her?“

Er hebt den Kopf. „Hab ich mir angefertigt.“

„Scharf, was?“

„Das muss schon sein.“

„Filzen die hier nicht?“

„Kommt vor.“

„Dann bist du’s los.“

„Keine Sorge. Ich bin’s nicht los.“

Sorgfältig bearbeitet er den Stiel, schält geschickt das weiße, weiche Holz aus.

„Was meinst du denn zu der Rede?“, fragt Martin.

„Rede?“

„Na, die Weihnachtsansprache.“

„Ach die.“

„Hat sie dir gefallen?“

Der Löffel ist fertig und, wie Martin sehen kann, sehr gelungen. Die feinen Späne häufelt der Nachbar auf ein Tuch.

„Dir hat sie also nicht gefallen?“

„Ich hätte den in die Fresse schlagen können.“

„Na, na.“

„Wer ist denn der feine Festredner?“

„Der heißt Morenz. Ist im Antifa-Komitee.“

„Hab ich mir gedacht.“

„Was hast du dir gedacht?“

„Na, dass der einer von der Sorte ist.“

Das Gesicht des Holzschnitzers bleibt im Zwielicht verborgen. Er trinkt jetzt aus einem Kochgeschirr. Dann hält er Martin das Gefäß hin.

„Willst du? Rotwein, mein Lieber. Zur Weihnachtsfeier gehört Rotwein. Haben sie heute in der Kantine verkauft. Ein ganzes Fass.“

Martin probiert vorsichtig. Der Nachbar ermutigt ihn.

„Nimm mal einen anständigen Schluck, Junge. Wirst dann bedeutend ruhiger.“

Der Wein schmeckt, ist aber doch ungewohnt. In Breslau, kurz vor dem Ende, hat sich Martin das erste Mal in seinem Leben einen Rotweinrausch angetrunken. Im Kompaniebereich, in einem halbverschütteten Keller der Raiffeisen-Genossenschaft, hatten sie ein paar Fässer entdeckt und beschlagnahmt. Da war er so blau, dass er nicht einmal gemerkt hätte, wenn er auf eine Mine getreten und zur Hölle gefahren wäre.

„Was ist denn der Morenz für ein Landsmann?“

„Berliner.“

„Berliner Großschnauze.“

Der Schnitzer lacht. „Der hat dich aber mächtig in Rage gebracht.“

„Bringt dich denn so was nicht hoch? Ihr werdet nach Hause fahren. Irgendwann mal. In zwanzig Jahren vielleicht, wie? Aber gutmachen müsst ihr, ihr Halunken. Ich frag dich, was hab ich denn verbrochen? Schwindel alles. Aber der da sitzt mit dem Arsch im Warmen und redet Stuss. Der weiß schon, warum er so einen Stuss redet.“

Der Schnitzer verstaut sein Messer in einem Holzkoffer. „Willst du noch einen Schluck?“

„Du trinkst nicht mehr?“

„Ich hab Nachtschicht. In zwei Stunden heißt’s raustreten.“

„Arbeitest unter Tage?“

„Ja. Vor Kohle.“

„Schlimm?“

„Am Anfang vielleicht. Je nachdem. Bei mir war’s eigentlich nie schlimm.“

„Wo bist du denn her?“

„Köln. Du?“

„Breslau. Die Stadt gibt’s nicht mehr. So und so nicht.“

Der Nachbar reicht Martin wieder das Kochgeschirr. „Trink schon aus. Und penne dann. Ich bin Tresemann. Willi Tresemann.“

Im Fassungsvermögen eines Kochgeschirrs kann man sich täuschen. Das merkt Martin an der Zunge, die ihm nicht mehr so recht gehorchen will.

„Wo ist denn dieser, na, dieser Morenz zu finden?“

„In der Kommandantenbaracke.“

Tresemann legt sich auf den Rücken, deckt die Mütze über die Augen und ist sofort eingeschlafen. Das gelingt Martin auch mühelos. Der stundenlange Marsch auf den roten Stern zu, der Wein und alles, was dazwischen passiert ist.

Er wird wach, als die Nachtschicht raustritt. Tresemann zieht sich den Pelz an, bindet sich die Mütze unterm Kinn fest. Martin hat das angenehme Gefühl des Halbschlafs, mit der Gewissheit nicht raus zu müssen, schlafen zu dürfen.

Und schlafen kann er überall, unter den seltsamsten Bedingungen. Das hat ihm der Krieg anerzogen und die Jahre darauf. Schlafen konnte er auf schmalen Pritschen, auf rissigem Betonfußboden, im schaukelnden Güterwagen, auf russischen Bauernhöfen. Die merkwürdigste Schlafgelegenheit benutzte er im Mai fünfundvierzig. Das war ein Grabhügel auf einem Dorffriedhof in der Nähe von Breslau. In jener Nacht regnete es in Strömen. Sie marschierten in langen Kolonnen in irgendein Auffanglager. Die Kolonne, in der er einer ungewissen Zukunft entgegentrottete, rastete auf dem Friedhof. Auf den Grabhügeln stand wenigstens kein Wasser, und der war gut daran, der einen Hügel belegen konnte und dazu noch eine Zeltbahn besaß. Martin schlief, wie er am frühen Morgen feststellte, auf dem Grab des Reichsbahnobersekretärs Paul Lüdewitz, der, nach der Inschrift auf dem Marmorsockel zu urteilen, in seinem langen Leben ein überaus guter Mensch gewesen sein musste. Und Martin schlief wie ein Toter. Und genauso schläft er in dieser Nacht.

Der Schnee ist locker, weich und unwahrscheinlich rein. So ist das Schippen recht angenehm, und da das Thermometer an der Kommandantenbaracke nur zehn Grad unter Null anzeigt, müssen die Leute nicht einmal die Ohrenklappen der Pelzmütze nach unten ziehen.

Wahrscheinlich verzögert sich durch den ungewöhnlich starken Schneefall der Einsatz im Schacht, den Martin ungeduldig erwartet und zugleich fürchtet. Der Lebensrhythmus des Lagers ist dem Schacht untergeordnet, auch die Verpflegung. Es herrscht die Norm wie in den anderen Lagern, doch hier ist Geld im Umlauf, und es gibt eine Lagerkantine, die Martin schon am dritten Tag aufsucht. Er schwört sich, die Kantine nicht mehr zu betreten, bis er Rubel in der Tasche hat. Erstaunliche Dinge werden zum Kauf angeboten, Wein zum Beispiel, österreichischer Birnenlikör, Butter, Kekse aus Moskau, russische Pralinen, Pullover, Piroggen und Zwiebeln vom Basar, Zucker, Zigaretten der berühmten Sorte „Kasbek“, Zahnbürsten, Weißbrot. So kommt es, dass die Rubelleute manchen Teller Suppe, manche Schüssel Hirsebrei verschmähen, so dass also auch die Männer ohne Rubel mehr zu essen haben als anderswo. Verständlich, dass die Kantine und die Leute, die dort kaufen, Martins Ungeduld fördern, in den Schacht einzufahren.

Am vierten Tag nach der Ankunft schaufeln sie die Zufahrtswege zum Schacht frei. Sie müssen den Abschnitt vom Lagertor bis zu den ersten Holzhäusern der Siedlung räumen. Eine schlimme Ecke, der Wind treibt den Schnee von den Berghängen herunter. Eine Arbeit, die kein Ende nimmt, solange der Wind weht. Sehnsüchtig blicken die Männer zu den Holzhäusern hinüber.

Gegen Mittag nähert sich vom Schacht her langsam ein Schlitten, von einem zottigen, schneebereiften Pferd gezogen. Vorn sitzt ein alter Mann und raucht eine Selbstgedrehte. Im Schlitten liegt mit einer Plane zugedeckt ein Toter. Einer von den Deutschen. Seine schwarzen Gummigaloschen bedeckt die Plane nicht. Das Stroh im Schlitten und die Plane sind mit feinen, zarten Schneekristallen überzogen. Langsam gleitet der Schlitten an ihnen vorüber. Der Posten nimmt die Mütze ab. Martin zieht seine auch vom Kopf und blickt dem Schlitten nach, bis sich das Lagertor hinter ihm schließt.

Der Schachtkegel, der von dem warmen Gestein dampft, das regelmäßig ein Skip hochfährt, erscheint ihm auf einmal drohend und unheimlich. Das kreisende Rad am Förderturm, die Dampfschwaden über den Gebäuden, die Pfiffe der Rangierlokomotiven, das ist eine Welt, die ihre Opfer fordert.

Der Verunglückte ist aus Martins Baracke, nicht weit von der Pritsche hat er seinen Platz gehabt, wie sich am Abend herausstellt. Tresemann bleibt schweigsam, schnitzt an einem Teller. Sehr still wird es, als der Barackenälteste mit seinem Schreiber kommt und die persönliche Habe des Toten einsammelt. Er tut das ohne Hast, lässt alles aufschreiben, als misstraue er der Umgebung, als hätte jemand am Nachmittag was austauschen oder wegnehmen können, seit es sich herumgesprochen hat, dass der Besitzer der Habseligkeiten stumm und starr im Keller der Sanitätsbaracke liegt.

Der Schlitten mit dem Toten geht Martin nicht aus dem Sinn. Für den Mann haben die Weihnachtsprophezeiungen des Morenz keine Bedeutung mehr. Der ist für immer von der Liste gestrichen.

Martin umkreist die Kommandantenbaracke, presst das Gesicht an die Scheiben verschiedener Fenster und entdeckt Morenz. Er geht aber nicht rein, es sitzen noch andere im Zimmer, sprechen mit dem Blonden oder wärmen sich am Ofen. Allzu viel ist durch die vereisten Fenster nicht zu erkennen.

Am Silvestertag schaufelt Martin an der Kommandantenbaracke Schnee. Das Jahr siebenundvierzig ist in wenigen Stunden vorbei. Die Kälte hat wieder zugenommen. Der Wind pfeift hartnäckig, treibt Schnee vor sich her. Martin muss die Eingänge der Baracke freilegen, die Schneegassen verbreitern, Pfuscharbeit anderer ausbügeln. Da erblickt er Morenz, der die Lagerstraße von der Kantine her kommt. Er hat eingekauft, unter dem Arm trägt er eine Flasche Wein, in einer Hand balanciert er eine Tüte aus fettigem grauem Packpapier. Er scheint guter Dinge zu sein. Er trägt einen sauberen Halbpelz und eine ziemlich neue Pelzmütze. Es fehlen nur die Schulterstücke, und fertig ist der Russenoffizier. Er geht an Martin vorüber, beachtet ihn nicht, springt elastisch die Holztreppe hoch.

Wütend sieht Martin ihm nach. Der feiert unbekümmert sein Silvester, heute braucht er keine Ansprache zu halten, heute sind Prophezeiungen nicht gefragt. An der Schwelle eines neuen Jahres ist das so eine Sache. Heute muss er sich nicht anstrengen, dass ihm der Schweiß auf der Stirn steht. Heute kann er feiern und für sich hoffen. Vielleicht ist er so vergnügt, weil ihm die Russen für das Achtundvierzigerjahr die Heimfahrt versprochen haben.

Martin stößt den Schieber in eine Schneewehe, geht Morenz nach. Er schlägt nicht einmal den Schnee von den Filzstiefeln ab. Im Zorn vergisst er die Furcht. Ein langer, dunkler Gang, sehr still, auf den zahlreiche Türen münden. Was sich hinter den Türen verbirgt, kann man sich nur ausdenken.

Hier wird vieles entschieden, so oder so. Hier wird die Post gelesen, die nach Deutschland geht, und auch die, die von dort kommt. Hier werden die Arbeitskommandos zusammengestellt. Und hier sitzen die Vernehmungsoffiziere, die hartnäckig nach Männern suchen, die zu verurteilen sind, die sich bisher verbergen konnten. Und in einem Zimmer liegen in einem Schrank die Habseligkeiten des Toten der letzten Woche.

Als Martin die Tür zum Zimmer aufdrückt, in dem er Morenz weiß, schlägt ihm Wärme entgegen. Morenz hat den Halbpelz abgelegt, sieht den Eintretenden an, das Lächeln verschwindet aus seinem Gesicht, als Martin in den Lichtkreis der Lampe gerät.

An den Wänden Regale, auf denen Bücher stehen, an der Wand hinter dem Mann ein großes Bild Stalins. Morenz stützt sich auf einen Holztisch, auf dem er die schönen Sachen aus der Kantine abgelegt hat. Der ziemlich große Raum ist mit mehreren Holztischen und robusten Schemeln ausgestattet.

„Dir geht’s gut, was?“, sagt Martin.

Morenz richtet sich auf. Er ist nicht ganz so korrekt gekämmt wie neulich, er hat dazu noch keine Zeit gefunden, nachdem er die Pelzmütze abnahm. Er tritt einen Schritt auf Martin zu, mustert ihn. Was für einen sieht er da vor sich? Einen im fleckigen Pelz, eine zerknautschte Pelzmütze auf dem Kopf, die Hände stecken in ungefügen Fausthandschuhen, neben den Filzstiefeln bilden sich zwei Pfützen, und das auf dem gescheuerten Holzfußboden. Dann sieht er den Hass in den Augen.

„Was willst du?“

„Ich will dir sagen, was ich von dir halte.“

„Ich hab dich noch nie gesehen. Und ich kenne viele hier im Lager.“

„Ich bin einer von denen, die am Heiligabend angekommen sind. Da hab ich mir deine miese Rede anhören müssen, dein verlogenes Geschwafel unterm Weihnachtsbaum.“

„Du hättest dir wenigstens den Schnee abklopfen können. Sieh dir die Sauerei an“, sagt Morenz ungehalten.

„Ich schippe draußen Schnee. Stundenlang. Damit der Herr bequemer in seine Bude reinkommt.“

„Schneeschippen ist leichte Arbeit. Wird für dich nicht mehr lange sein“, meint Morenz kalt.

Da verliert Martin die Beherrschung, er stürzt vor, stößt dem anderen die Faust gegen die Brust, will ihn schlagen, ist wie von Sinnen. Er denkt an keine Folgen.

Morenz fällt zurück, der Schlag hat ihn unvermutet getroffen, er fängt sich an der Wand. Und dann ist Martin in der Umklammerung kräftiger Arme, der Atem geht ihm aus. Er ist so unbeholfen im Pelz, wehrt sich jedoch wie rasend. Sie zerren sich hin und her, schweigend, keuchend. Noch einmal nimmt Martin seine ganze Kraft zusammen, stößt mit dem Kopf, will sich so aus der Umklammerung befreien. Morenz hat keine Nachsicht mehr mit ihm, er lässt ihn los und schlägt ihm die Faust ins Gesicht. Martin fällt, liegt auf dem gescheuerten Fußboden, sieht die Rillen der abgetretenen Bretter. Er richtet sich auf, sucht seine Pelzmütze.

„Na los. Hol die Russen“, sagt er leise.

Morenz setzt sich an den Tisch, atmet auch schwer.

„Du willst mir doch mitteilen, was du von mir hältst“, sagt er.

„Hast du ja gemerkt.“

„Für diese Art Auseinandersetzung hab ich nicht viel übrig.“

„Ein Schwindler bist du. Du weißt genau, ein blödes Jahr geht für uns zu Ende. Ein genauso blödes wird anfangen. Rabota, rabota. Und du willst uns einreden, dass es richtig ist, dass ich nicht weiß, was aus mir wird. Ich soll gutmachen, was ich angerichtet habe. Ich hab aber in dem Laden hier nichts angerichtet. Hundertprozentig nachzuweisen. Und du? Na, auch so eine reine Weste?“

Morenz sagt: „Lagerkoller, wie? Komm, setz dich. Zieh den Pelz ab. So was kann ganz plötzlich kommen. Ich weiß.“

Martin weicht einen Schritt zurück.

„Koller? Das würde dir passen, was? Hol die Russen.“

Da springt Morenz auf, schreit: „Hau ab. Verschwinde!“

Nun ist Martin am Ende seiner Kraft, die Wut fällt zusammen wie ein Reisigfeuer, das keine Nahrung mehr erhält.

Er verlässt das Zimmer, ohne die Tür zu schließen. Mechanisch schaufelt er Schnee. Der Schnee fällt weiter, jetzt lautlos und dicht. Martin hat Zeit, so viel Zeit.

Warum ist er denn zu dem Mann dort gegangen? Was hat er von dem erwartet? Ist das doch der Lagerkoller?

Er erinnert sich an den ersten Winter an der Kama. An einem Abend war plötzlich sein Pritschennachbar aufgestanden, hatte sich den Uniformrock angezogen, packte mit geschäftiger Eile Brotkanten, Fußlappen in seinen Brotbeutel, sah geistesabwesend die Leute an und fragte, ob der Zug nach Fürstenberg tatsächlich um neun Uhr abfahre. Die Strecke wäre vielleicht nicht in Ordnung, die habe man erst vorige Woche bombardiert. Dann ging der Mann raus und trug seinen Brotbeutel wie einen Koffer. Martin lief ihm nach, wollte ihn zurückhalten, der Mann hatte keine Mütze aufgesetzt und den Uniformrock nicht zugeknöpft, ging so raus in die Nacht bei minus dreißig Grad, steuerte zielstrebig auf das Tor zu, wollte sich am pelzvermummten Posten vorbeidrängen. Martin hörte, wie der Mann verzweifelt rief: „Mein Gott, der Zug. Ich muss mich beeilen. Der Zug nach Fürstenberg.“ Der Posten stieß den Mann ins Wachhäuschen.

Der Lagerkoller. Man merkt das vielleicht gar nicht.

Es hört auf zu schneien. Als Martin die Gänge zur Kommandantenbaracke geräumt hat, bleiben noch vier Stunden im alten Jahr. Auf den Wachtürmen schlagen die Posten an die Eisenschienen, jeder Turm ist besetzt. Der Wind hat sich gelegt. Am dunklen Himmel flackern Sterne. Die Sterne sind auch in Deutschland zu sehen. Was bedeuten für den Gang der Sterne drei oder fünf oder zwanzig Jahre? Und was ist da schon einer, der in einer kalten Winternacht zu ihnen hochschaut?

3. Kapitel

Wie die Tage zuvor warten sie an einem Morgen missmutig auf den Ruf: „Schneekommando raustreten!“

Aber es passiert nichts, als habe man sie vergessen.

Sie ziehen sich wieder die Pelze aus und hocken sich an den Ofen, zum Ärger der Innendienstleute, die ihr Brot nicht rösten können; die vom Schneekommando sind in der Überzahl. Zwei Stunden später erscheint der Barackenälteste, ruft Namen auf, auch Martin Stein ruft er, spricht das St gestochen aus, denn er stammt aus Braunschweig. Und sagt: „In zehn Minuten raustreten. Ihr geht zur Arbeit in den Schacht. Handtuch und Seife mitnehmen.“

Es ist soweit, das erwartete und gefürchtete Ereignis ist eingetreten, wie meistens schnell, überfallartig.

„Prost Mahlzeit“, meint einer der Aufgerufenen, er löst vorsichtig seine Brotscheibe von der Herdplatte.

„Glück auf sagt man jetzt, Kameraden“, höhnt einer vom Innendienst, der sich auf einen Reisigbesen stützt.

Martin geht dicht vorbei, blickt in das gelbe, ausgezehrte Gesicht, stößt den Besen weg, dass der Mann das Gleichgewicht verliert und fast stürzt.

„Glück auf“, sagt Martin, bemerkt, wie erschrocken der andere ist, und auf einmal tut der ihm leid. Er bleibt einen Augenblick stehen, als wolle er den Besen aufheben. Der Mickrige hat aber die Fassung wiedergefunden, hebt sogar den Besen an. Mehr wagt er nicht. Martin holt sein Handtuch und die harte Seife.

Was soll man alles in einer Stunde mitbekommen? Unter Tage muss man die Stromleitungen beachten, darf also Metallwerkzeuge niemals geschultert tragen. Wenn der Förderkorb in die Tiefe fällt, muss man in den Knien federn, um den harten Stoß des Aufsetzens abzufangen. Auf keinen Fall Grubenwasser trinken.

Das und noch mehr trägt ein Dolmetscher vor, monoton, gelangweilt. Der Natschalnik, dessen Worte er übersetzt, spricht lebhaft und eindringlich. Dann verpasst man den frischbelehrten Bergarbeitern die noch hellen, steifen Schachtanzüge, Schutzhelme, Lampen, Batterien. In der niedrigen Halle ist es warm wie im Treibhaus, es riecht nach Schweiß, heißem Öl, Kohlenrauch, und merkwürdigerweise mischt sich da hinein der liebliche Geruch gebratener Fleischpasteten.

Martin hat Mühe mit seiner Batterie, deren Deckel immer wieder aufspringt und die der Lampe am Helm keinen Strom gibt, bis er herausbekommt, dass er den Bügel noch tiefer drücken muss.

Das ist der Beginn seiner ersten Schicht. Zum ersten Mal soll er in ein Bergwerk einfahren, in den Hauptschacht Nr. 1 im Kombinat „Stalinkohle“, wie er nun weiß.

Der ewig rauchende Dolmetscher sagt: „Ihr kommt in ein Holzkommando. Jeder fängt so an hier.“

„Was ist das?“, fragt Martin.

„Mensch, bist du neugierig. Wirst schon selber sehen. Die Flöze liegen ziemlich steil im Berg. Also das Holz muss hoch oder runter. Je nachdem. Musst klettern wie eine Gämse. Bloß die braucht bei ihrer Kletterei kein Holz zu schleppen.“

„Scheißarbeit also?“

„Kann man sagen.“

Der Natschalnik hat sich umgezogen. Er spricht schnell, der Dolmetscher übersetzt monoton.

Eine besondere Lage sei eingetreten. Durch irgendwelche Umstände, die Martin nicht versteht, ist in der Frühschicht zu wenig Holz ins Revier gekommen. Nun müssen die Rückstände aufgeholt werden. „Kohle. Plan. Ponemaju!“, sagt der Natschalnik.

Die eingeschüchterten Neuen erfahren, dass fünfhundert Meter unter ihren Füßen das Holzkommando der Frühschicht im Abschnitt römisch acht sehnsüchtig auf die Verstärkung warte.

„Auf euch blickt die Welt“, sagt der Dolmetscher, „die Knaben da unten hängen noch eine Schicht an. Vergesst das nicht. Also dann, Hals- und Beinbruch.“ Und er klemmt sich eine neue Papirossa zwischen die Lippen, knickt geschickt das Mundstück, reißt ein Streichholz an.

Wer weiß, wie viele der schon in dieser Weise auf die erste Reise ins Reich der Finsternis geschickt hat. Er braucht nicht runter. Er spricht gut russisch. Bildung bringt Vorteile.

Im dunklen, feuchten Tunnel tanzen die Grubenlampen wie Irrlichter. Auf der Förderbühne herrscht ein Gedränge wie vor der Kantine. Martin wird in den Förderkorb hineingedrückt, gegen ein Gitter gepresst, kommt sich vor wie ein Hammel, der zur Schlachtbank gebracht wird. Als es in die Tiefe geht, versucht er in den Knien zu federn, vergisst das aber, weil der Ohrendruck so stark wird, dass er Angst bekommt. So trifft ihn der Stoß, als der Korb auf der ersten Sohle hält, völlig unvorbereitet. Gott sei Dank steigen welche aus, und er hat mehr Bewegungsfreiheit. Bei dem nächsten Halt federt er etwas in den Knien, hat auch mehrmals geschluckt, und der Druck in den Ohren hat sich gemildert.

Und dann winkt der Natschalnik ungeduldig: Martin steht draußen, das ist fünfhundert Meter unter der Erde, in der Unterwelt.

Der Natschalnik hat es eilig. Er lässt den Leuten kaum Zeit, sich den Vorhof zur Unterwelt genauer anzusehen, immerhin eine Betonhalle mit Gleisen und Kohlebunkern. Er überprüft die Lampen, drückt bei Martin noch einmal den Bügel fest, flucht dabei.

„Nu, dawai“, befiehlt er und setzt sich an die Spitze des Trupps. Martin läuft als letzter, versucht alle Ratschläge zu befolgen, stolpert aber andauernd über Unebenheiten, der Helm rutscht ins Gesicht, der Schein der Lampe schwankt über Holzstämme, lässt Stromleitungen aufblitzen, spiegelt dunkles, öliges Wasser am Rande des Stollens.

Martin hat den Eindruck, er müsse immer so weiterlaufen bis in alle Ewigkeit. Wann nimmt dieser Marsch ein Ende? Wer kann das hier durchhalten? Ein Aufstieg durch einen fast senkrechten Schacht, auf einer Leiter, deren Stufen man nur mit den Füßen ertastet, unterbricht den Marsch. Und wieder verschluckt sie ein Stollen, aber einer ohne Gleise. Es riecht nach feuchtem Holz, nach Sprenggasen.

Unvermittelt stoßen sie auf die Männer der Frühschicht, die in einem Gang auf die Verstärkung warten. Die Lampen glimmen matt und schwach. Martin kann sich gut vorstellen, wie den Leuten zumute ist, die da eine Schicht anhängen müssen. Er hat manche Doppelschicht erlebt, als er im ersten Jahr der Gefangenschaft in einem Flusshafen an der Kama arbeitete. Wenn die Erzkähne anlegten, mussten sie schnell entladen werden. Der Fluss war nur knapp fünf Monate eisfrei, für den Winter sollte ausreichend Erz auf der Halde liegen. Da schaufelte er Erz, immer nur das rötlichbraune Erz. Manchmal fünfzehn Stunden lang.

Der Natschalnik verteilt an die Frühschicht frische Batterien, und Martin bemerkt jetzt erst die schwere Tasche, die der Mann mitgeschleppt hat. So eine Batterie wiegt einiges. Wie konnte der Mann mit dieser Last durch die Stollen rennen, die Leiter hochsteigen?

Das Häuflein der Neuen hält sich abseits, bildet einen hellen Fleck im irrenden Licht der Grubenlampen. Jemand kommt zu den Neuen, sein Gesicht ist so dunkel vom Kohlenstaub wie die Kleidung.

„Hat einer von euch Schachterfahrung? Keiner? Mist. Ich verteile euch in der Kolonne. Müsst eben sehen, wie ihr zurechtkommt.“

Er leuchtet Holzstapel an, Kloben von über einem Meter Länge. „Die müssen hoch. Ziemliche Steigung. Auf den Takt kommt es an in der Kette. Habt ihr verstanden? Immer im Takt.“

Er wendet sich an seine Leute: „Los, Männer. Keine Müdigkeit vortäuschen. Sonst kommen wir überhaupt nicht mehr raus.“

Auf allen vieren kriecht Martin durch niedrige Stollen, über seinem Rücken lastet der Berg, er hat das Gefühl, dass diese fünfhundert Meter Fels und Erde ihn jeden Augenblick zerquetschen. Er sieht kaum was, die Lampe leuchtet nicht dorthin, wo er das Licht braucht.

„Halt“, sagt der Brigadier zu Martin, „hier ist dein Platz. Wenn die Stempel kommen, sofort hochwuchten. Aber Tempo. Und nicht aus dem Takt kommen.“

Martin hört dumpfe Rufe. Neben ihm poltert Gestein oder Kohle in die Tiefe. Es ist, als hätte ihn der Luftzug des vorbeirauschenden Brockens gestreift.

Dann sind die feuchten Stempel da, jetzt muss er sie packen und weiter hochstemmen. Aber hat er einen gegriffen, liegen schon wieder drei vor ihm, schlagen ihm den ersten aus den Händen. Bald ist er eingeklemmt von schweren, ungefügen Holzkloben. Seine Hände bluten, in den Beinen fühlt er stechende Schmerzen, Kohlenstaub verklebt die Augen.

Der Untermann brüllt: „Verflucht noch mal, lahme Krücke da oben. Pennst du? Bist nicht zur Erholung hier. Dalli, dalli.“

Martin kriecht zur Seite, sucht einen Gesteinsvorsprung, hockt dort wie ein Tier, das Schutz sucht. Er will nichts hören, nichts sehen.

Ein Grubenlicht schiebt sich näher. Ein vom Kohlenstaub verschmiertes Gesicht, unnatürlich darin die weißen Augäpfel.

Eine Stimme, sehr ruhig: „Bist am Ende, was? Jetzt denkst du, die können mich totschlagen, ich will nicht mehr. Den Zustand kenne ich, kennen wir alle. Hilft aber nichts. Du musst wollen. Musst durch. In ein paar Tagen ist alles vorbei, dann kennst du die Kniffe. Also komm, nimm dich zusammen. Das Holz muss hoch. Na, los jetzt.“

Martin hört dicht vor sich die Stimme, er spürt den harten Griff an der Schulter, er vergisst für einen Augenblick seine Lage. Die Stimme. Der Weihnachtsprediger, der geschniegelte Lagerbonze hier unten? Ja, das ist Morenz. Am Silvestertag hat er ihn rausgefeuert. Wieder ist er im festen Griff, da hilft kein Sträuben. Er verlässt den schützenden Vorsprung, die Zuflucht, der Schein der Lampe gleitet über die wirr durcheinandergeworfenen Hölzer. Ohne Rücksicht hat sie der Untermann hochgeworfen. Das schaffe ich nicht, denkt Martin, wie soll ich denn damit fertig werden. Ich lass mich fallen, einfach in die Dunkelheit fallen. Irgendwo werde ich aufschlagen oder hängenbleiben, brech mir Arme und Beine, vielleicht das Genick.

Aber Morenz, der ihn herausgeholt hat, greift zu. Scheinbar mühelos wirft er die Stempel nach oben. Nun wirft Martin auch, versucht es Morenz nachzumachen, die Hebelgesetze wirken zu lassen. Er hat immer noch Schmerzen, klemmt sich immer wieder die Finger, die Augen verkleben, wenn ein Stempel in den Kohlenstaub fährt. Aber er kann den nicht für sich arbeiten lassen, gerade den nicht.

Als sie ausfahren, taumelt Martin vor Müdigkeit. Morenz hat er aus den Augen verloren. Das ist ihm recht, er fürchtet den Augenblick, da der Weihnachtsredner wieder vor ihm steht.

Auf dem Marsch zum Lager taucht aber Morenz an seiner Seite auf. Morenz im sauberen Halbpelz.

„Hast dich ganz gut gehalten.“

Erinnert er sich?

„Werde sehen, dass du bei uns bleibst.“

Warum die Fürsorge?

Die Holztürme am Lager, weißer Rauch über Barackendächern.

Morenz stapft wie alle in der Kolonne über den knirschenden Schnee, denkt wie jeder ans Essen, die warme Baracke, den Strohsack, sehnt das alles herbei wie jeder hier.

Auf der Lagerstraße, genau vor dem Tannenbaum, bleibt er stehen. „Schlaf dich aus. In acht Stunden sehen wir uns wieder.“

Martin sieht mit Augen, die vor Müdigkeit brennen, Morenz nach, der den Weg zur Kommandantenbaracke einschlägt, durch die Schneegassen, an denen Martin noch vor wenigen Tagen geschaufelt hat.

Er geht nicht mehr in den Speisesaal. Soll die Suppe essen, wer will. Er kriegt kaum ein Stück Brot runter. Dann fällt er auf den Strohsack …

Als ihn jemand heftig rüttelt, hat er den Eindruck, gerade eingeschlafen zu sein. Aber es ist Wecken der Frühschicht. Mit Mühe kommt er von der Pritsche hoch, spürt alle Knochen und Muskeln.

Auf der Lagerstraße wartet Morenz, sieht frisch aus, das Gesicht vom Frost gerötet. „Knochenlahm? Bald vorüber. Drei Tage höchstens.“

Martin denkt: Und wenn ich morgen liegenbleibe? Sollen sie mich doch aufstellen. Ich falle wieder um. Ich brauche das nicht zu simulieren.

Mit solchen und ähnlichen Gedanken trottet Martin an der Seite von Morenz auf den Schacht zu. Über den Uralbergen flackern blasse Sterne. Es ist angenehm, in die warme Schachthalle zu kommen.

„Du bleibst bei uns“, sagt Morenz, „schon geregelt. Pass auf, dass sie dir keine halb leere Batterie andrehen.“

Martin ist in den folgenden Tagen Morenz’ Schatten. Oder anders gesagt, er findet hinter dessen breitem Rücken Schutz. Morenz erklärt Kniffe, Eigenarten des Berges, Geräusche, wie sie durch das Niederbrechen alter Abbaufelder erzeugt werden. Er flucht nicht, er braust nicht auf.

Martin lernt schnell, er will sich aus der Obhut lösen …

Vor dem Tannenbaum auf der Lagerstraße, den man stehenlässt, als grüner Fleck im blendenden Schnee, trennen sie sich nach jeder Schicht.

„Mach’s gut, Martin.“

„Tschüs.“

An einem Nachmittag im März, als sie von der Frühschicht kommen, vermissen sie den Tannenbaum. Man hat ihn, der von den Winterstürmen zerzaust war, weggeschafft. Die Lampen auf der Lagerstraße sind noch nicht eingeschaltet. Das ist auch nicht nötig, über dem Schnee ist blauer Himmel, und die Sonne hängt neben dem Wachturm, sitzt etwas später als eine Halbscheibe auf dem Plankenzaun. Aus Gewohnheit verweilen sie an der Stelle, wo der Baum gestanden hat. Morenz nimmt einen vereisten Tannenzweig aus dem Schnee auf.

„Komm doch mal in mein Zimmer“, sagt Morenz, „oder hast du was dagegen?“

„Warum denn“, erwidert Martin, überrascht von der plötzlichen Aufforderung. Bis jetzt hat es Morenz vermieden, auf ihre Schlägerei anzuspielen.

„Da drüben in der Kommandantenbaracke. Du weißt ja, wo’s ist.“

Also erinnert sich Morenz an den Silvestertag, an den Mann im fleckigen Pelz, der viel Schnee an seinen Filzstiefeln ins Zimmer schleppte, erinnert sich an diesen aufgeregten, blassen Schneeräumer. Aber er hat nie davon gesprochen, nicht das Geringste hat er sich anmerken lassen.

Am Abend geht Martin in die Kommandantenbaracke.

Ein Programm wird geprobt. Morenz sitzt am Tisch und hört zu. Martin steht eine Weile an der Tür, bis ihn Morenz bemerkt. Er kommt zu ihm.

Er sagt sichtlich erfreut: „Spät kommt er, doch er kommt.“ Mit einer weiten Bewegung zeigt er in das geräumige Zimmer. Sein Reich. Die Leute, die ein Programm einstudieren, haben kaum aufgesehen, sind anscheinend gewohnt, dass alle Augenblicke jemand hier hereinkommt. Morenz führt Martin in den hinteren Teil des Raumes, wo auf Regalen aus rohem Holz ein paar Reihen Bücher stehen. Die Lagerbibliothek.

Schon lange ist es her, dass Martin in einer Bücherei war. Morenz erklärt ihm, dass über die Hälfte der Bücher ausgegeben sei, keine schlechte Sache, vor einem Jahr sei das noch ganz anders gewesen. Er zieht drei dickleibige Bände aus einem Regal.

„Dir kann ich eigentlich auch was mitgeben“, sagt er.

Dem Einwand, die Bücher seien ziemlich dick, begegnet Morenz mit der Feststellung, dass Martin doch viel Zeit habe und mit der Prophezeiung, er werde diese Geschichten fressen.

Sie sitzen am Holztisch, Martin blättert in einem Band, liest den Titel: „Der stille Don“.

„Ist ein Fluss, wie?“

„Ja. Im Süden. Kosaken leben dort.“

„Und? Spannend?“

„Lies.“

„Wenn du meinst!“

Morenz schreibt in sauberer Schrift in ein Heft: Martin Stein, Baracke 6, 3 Bd. Stiller Don.

„Da hast du wieder einen Leser gewonnen“, sagt Martin.

„Wirst nicht der letzte sein.“

„Du bist Berliner?“, fragt Martin.

„Und ob. Waschechter.“

„Eigentlich bin ich jetzt auch Berliner.“

„Wie denn das?“

„Meine Mutter und die Brüder sind dort gelandet. Breslau ist im Eimer.“

„Wo wohnen die denn?“

„Zionskirchstraße. Weißt du, wo das ist?“

„So ziemlich in der Mitte. In der Nähe vom Alex. Ja, wie soll man das erklären. Wo ist dein Vater?“

„Gefallen. Nicht weit von Moskau. Ihm ist viel erspart geblieben.“

„Erspart geblieben?“

„Na, die Scheiße hier und alles.“

„Quatsch. Wäre er gefangen, hätte er alle Chancen nach Berlin zu kommen. Wie wir.“

Skeptisch betrachtet Martin sein Gegenüber.

Chancen? Glaubt der daran?

„Warum setzt du dich hier bloß so ein?“, fragt er.

In den letzten Tagen hat Martin diese Frage schon einige Male auf der Zunge gehabt. Seltsamerweise scheint Morenz nicht überrascht zu sein.

„Man muss etwas tun, damit es anders wird“, sagt er.

„Anders? Ist ja schon alles anders geworden. Wir sind unten. Wir hier. Die zu Hause bestimmt auch.“

„Unsere Schuld. Nun müssen wir sehen, dass wir rauskommen aus dem Schlamassel.“

„Meine Schuld?“

„Jeder trägt seinen Teil. Du auch.“

„Du doch auch“, sagt Martin hitzig, „nachher kann man immer klugscheißen.“

„Bestreit ich nicht. Bin mitmarschiert. Aber dann habe ich mit dem Nachdenken begonnen.“

„Auch zu spät, wie?“, höhnt Martin.

Morenz sagt unbeeindruckt: „Fast wär’s zu spät gewesen, für mich und ein paar andere.“

Ja, und Martin erfährt, dass dieser Werner Morenz ein Überläufer ist, einer, der freiwillig auf die andere Seite der Front ging, am Mittelabschnitt im Sommer vierundvierzig, und dadurch aus einem Kessel herauskam und der noch fast dreißig Mann dazu bewegen konnte, ihm zu folgen.

Erstaunlich, dreißig Mann waren übergelaufen, hatten der Lautsprecherstimme geglaubt, die in den Nächten herüberrief. Erstaunlich, unter den dreißig war keiner gewesen, der den Unteroffizier Morenz erledigt hatte, den Vaterlandsverräter.

Martin denkt an Lautsprecherstimmen, die während stiller Nächte in die Festung Breslau hineinriefen und die er hörte, als er in einem Kellerloch hockte. Was hat er damals gedacht?

Verräter, hat er gedacht, wie können die dem eigenen Land in den Rücken fallen. Die lügen, hat er gedacht. Sie locken uns rüber und legen uns um.

Hat er das wirklich gedacht? So genau weiß er es nicht mehr. Er ist mitgelaufen, hat sich vor den heranpfeifenden Granaten geduckt, hat tierische Angst ausgestanden, hat gegessen und getrunken. Aber darüber nachzudenken war nicht gut. So weiß er auch heute nicht mehr, wie es war. Es hat sich vieles verwischt.

Aber Morenz weiß, wie es war. Weil er sich entschieden, weil er gehandelt hat, damals. So also ist das mit ihm, das muss man wissen.

Morenz geht jetzt zum Tisch, an dem die Leute ein Lied probieren.

„Das dürft ihr nicht so weich singen“, sagt er. „Brüder zur Sonne, zur Freiheit … Versteht, die Leute müssen wach werden. Was meint ihr, wie viele von den Älteren das Lied noch kennen. Die könnten das sogar mitsingen. Also, Leute, noch mal.“

Martin sieht zu Morenz hinüber, denkt: Warum machen die das? Singen auf der Bühne im Speisesaal. Verse hinunterrufen, wo an den Tischen sich die Köpfe über die Essschüsseln beugen. In die Baracken gehen, reden, singen gegen die Stimmen dort, das Gelächter, das Schweigen. Das ist Morenz’ Sache. Martins ist es nicht.

Morenz’ Prophezeiung bewahrheitet sich: Martin liest den Wälzer, der den Titel „Der stille Don“ trägt, in einem Zuge, er nützt jede freie Minute, vergisst die Umwelt.

Als er die letzte Seite gelesen hat – er sitzt am Fenster auf der Pritsche, die dem Holzschnitzer gehört –, starrt er hinaus in die dämmrige Kühle, in einen kalten, blassen Himmel. Was wird nun aus dem Grigori, der endlich angekommen ist bei seinem Söhnchen? Was wird nur aus dem Unglücklichen, der bei den Roten gekämpft hat, dann bei den Weißen, wieder bei den Roten und als Bandit in den Wäldern hauste? Den Karabiner hat er in das Eiswasser des Don versenkt, die Patronentaschen dazu. Mord und Verwirrung liegen hinter ihm. Aksinja, seiner großen Liebe, hat er mit dem Säbel das Grab ausheben müssen. Was ist das überhaupt, was da erzählt wird? Das Leben in diesem Lande hier? So schwer kann das Leben sein. Bruder schlägt den Bruder tot, der Vater den Sohn. Warum kämpft, mordet und plündert dieser Grigori, warum wechselt er von einer Seite zur anderen?

Warum hat er den richtigen Weg nicht gefunden? Was ist der richtige Weg?

Und Aksinja! Martin hat Sehnsucht nach so einer Frau. Alles hat sie dem Grigori gegeben, alles. Nur ein Kind konnte sie nicht mehr zur Welt bringen.

In der Werkzeugausgabe im Schacht gibt eine Frau schweigend und ein wenig scheu die Bohrstangen heraus, schweres, sperriges Werkzeug. Hin und wieder schiebt sie eine dunkle Haarsträhne unter das Kopftuch. Martin starrt immer wie gebannt in ihr Gesicht, auf den halbgeöffneten Mund, auf die kräftigen, glatthäutigen Arme. Die Frau wird Mascha gerufen. Für Martin ist sie Aksinja.

Siebzehn Jahre alt war Martin, als er zum ersten Mal mit einer Frau schlief. An einem grauen Wintertag im Jahr fünfundvierzig. In einem dumpfen Keller, in dem es nach Schnaps roch, fauligen Kartoffeln, Verbandzeug, schlecht brennender Kohle. Die Frau hatte ihn ins Bett geholt. Es war so dunkel im Keller, dass er das Gesicht der Frau kaum erkennen konnte. Ihre Stimme war tief und ein wenig träge. Stickig und heiß war es unter dem Federbett. Er konnte sich später nicht erinnern, wie das alles gewesen war, zunächst ungeschickt, mühevoll und dann so rasch.

Und im Kellerverschlag schliefen noch Kinder, die vielleicht der Frau gehörten. Die Mauern bebten, gleichmäßig beschoss die russische Artillerie das Stadtgebiet. Martins Kompanie lag dann vierzehn Tage in der vordersten Stellung, und als er danach das Haus suchte, stand es nicht mehr. Über das Schicksal der Kellerbewohner konnte er nichts mehr erfahren. Und dann war es ja bald vorbei, dann kam die Gefangenschaft.

Der Grigori, denkt Martin, hat Schreckliches erlebt, sein Leben ist vertan, bleibt ohne Hoffnung. Aber eine große Liebe hat er erlebt, eine ganz große Liebe.

4. Kapitel

Wenige Tage vor dem 1. Mai suchen ein Wachoffizier und einer von der deutschen Lagerleitung in der Baracke nach Messern und anderen Werkzeugen. Sie betasten Strohsäcke, greifen in Ritzen der Pritschenbalken, heben Dielen hoch, finden auch eine Menge der gesuchten Gegenstände, die aus abgebrochenen Sägeblättern und geeigneten Metallteilen gefertigt sind. Ohne Aufregung lässt man die gewohnte Prozedur über sich ergehen, man weiß, dass derartiges anzufertigen verboten ist. Man weiß aber auch, dass in wenigen Wochen die Lage wieder ganz anders sein wird. Irgendwo finden sich immer wieder Sägeblätter.

Nur Tresemanns Schnitzmesser landet nicht auf der ausgebreiteten Zeltplane, obwohl es offen auf einem noch nicht ganz fertiggestellten Holzteller liegt.

Tresemanns Schnitzmesser ist ein Werkzeug zur Kunstausübung.

Der Holzteller erregt die Aufmerksamkeit des Wachoffiziers. Er betrachtet lange die Umrisse des Kölner Doms, den Tresemann herausschnitzen will. Ein Teller mit dem Kremlbildnis, meint der Wachoffizier, sei eine Sache, für die er Interesse habe, er stamme nämlich aus Moskau. Nichts in der Welt käme über Moskau.

Tresemann erwidert zögernd, er würde das schon versuchen, aber dazu brauche er eine Vorlage, denn er kenne Moskau nicht.

Nun ja, das stimme natürlich, erwidert der Wachoffizier, woher solle Tresemann Moskau kennen, aber eine Vorlage vom Kreml ließe sich besorgen, eine farbige Postkarte müsste doch genügen.

Ob der Wachoffizier weiß, denkt Martin, dass Tresemann dicht vor Moskau gewesen ist, vierzig Kilometer nur entfernt von der Stadt; fehlende Zehen an dem linken Fuß erinnern ihn immer daran. Tresemann zögert, den Auftrag anzunehmen. Man brauche gutes, weiches Holz. Der Kölner Dom sei ziemlich einfach als Schnitzwerk, ein kompakter Bau mit zwei Türmen. Aber der Kreml habe doch, wie er wisse, ziemlich viele und sehr unterschiedliche Türme. Das Charakteristische herauszufinden, sei sehr schwierig.

Das mit dem Holz will der Wachoffizier regeln.

Als er gegangen ist, sagt Tresemann: „Da will er sich von mir den Kreml schnitzen lassen. Na so was.“

„Dem hat dein Kölner Dom gefallen“, meint Martin.

„Und jetzt soll ich dir das Breslauer Rathaus schnitzen, wie?“

„Nein“, sagt Martin, „das sollst du nicht. Ich will keine Erinnerung.“

„Ist schon gut.“ Tresemann vertieft sich wieder in seine Arbeit. Martin sieht ihm dabei zu. Diese Arbeit verlangt Geduld und eine ruhige Hand. Tresemann hat beides, wobei es verwunderlich bleibt, dass seine Hand so ruhig ist, denn er bricht als Hauer jeden Tag mit dem schweren Presslufthammer Kohle aus dem Berg. Es bleibt auch seltsam, dass Tresemann für seine kleinen Kunstwerke nichts nimmt. Er lehnt jede Bezahlung ab, wird sogar heftig, wenn einer, dem er was geschnitzt hat, das nicht verstehen will.

„Ich mach’s spaßhalber. Wenn’s gefällt, hab ich auch meine Freude. Also?“

Martin kann sehr lange neben Tresemann auf der Pritsche hocken und ihm bei der Arbeit zuschauen. Es ist immer wieder überraschend, wie sich die feinen Rillen aus dem Holz schälen, wie Bögen und Linien ausgehoben werden, bis allmählich das gewünschte Bild entsteht. Sie sprechen dann kaum. Martin sieht auch, wie Tresemann manchmal das Messer zu tief oder zu flach ansetzt, wie er eine Einzelheit nicht meistert, er spürt dann die Anspannung und Konzentration des Schnitzers.

Er beneidet Tresemann. Diese Fähigkeit, mit dem Messer aus weichem Holz eine neue, andere Welt zu schaffen, bringt Anstrengungen, Rückschläge, Freude. Und Ruhe, Zuversicht. Wenn man doch auch so etwas hätte.

Martin hat das „Agitationszimmer“ in der Baracke, in dem er Bücher ausgibt. Das ist allmählich gekommen. Er sitzt neben den Regalen, blättert in Büchern, liest sich fest.

Und einmal hat Morenz dann gesagt: „Wenn du sowieso hier bist, kannst du mir auch helfen.“

Martin möchte den stillen Platz nicht aufgeben, und in die Kladde Namen und Buchtitel eintragen, ist keine besonders schwierige Arbeit. Dass er hin und wieder einem Kameraden, der zum ersten Mal die Bücherei betritt, eine Empfehlung gibt, liegt auf der Hand, denn mit der Zeit hat Martin dieses oder jenes Buch selbst gelesen.

Morenz ist sehr beschäftigt. In jeder Woche findet im Agitationszimmer ein politischer Abend statt, der meistens stark besucht ist. Manchmal ist Martin dabei. Auch Offiziere sind im Lager, untere Dienstränge, und Martin macht es Spaß zu erleben, wie Morenz vor ihnen keinen Respekt hat. Da gibt es einen Major, der nicht einfahren muss und das auch nicht will. Doch sein Offiziersgeld ist knapp, verglichen mit dem, was die Untertageleute verdienen. Also stellt der Herr Major leichte Hausschuhe aus Abfallmaterialien her. Man kann sich die Schuhe bei ihm für ein paar Rubel kaufen. Morenz versorgt den Major mit Abfallmaterial, denn, so erklärt er Martin, eine bessere Gelegenheit, den Major seiner Autorität zu entkleiden, bietet sich kaum. Für die Kameraden ist der Major ein Schuster.

Manchmal kommen die Offiziere auch in das Agitationszimmer, stellen verzwickte Fragen, und wenn sie können, gehen sie zum Angriff über. Morenz, so registriert Martin für sich, bleibt fast immer Sieger. Aber darin kann er sich täuschen, bei den anderen sind auch kluge Leute, die man nicht so leicht aufs Kreuz legt. Martin sitzt still in einer Ecke, hört zu, will alles begreifen, muss sich aber eingestehen, dass es ihm meistens nicht gelingt.

Morenz’ Steckenpferd ist die Laienspielgruppe, die nur aus jungen Leuten besteht, darunter ein paar mit hübschen, weichen Gesichtern. Man muss ja auch Frauenrollen besetzen. Morenz will Martin für diese Truppe gewinnen, hat aber keinen Erfolg. Martin ist als Kind einmal kläglich in einer Weihnachtsmärchenaufführung gescheitert. Und nun auf die Bühne gehen vor diesem machorkaqualmenden Publikum, vor diesen Gesichtern, die alles andere als freundlich hochstarren? Das ist nichts. „Politik? Bleibt mir vom Halse damit. Meine Politik, wenn ich mal nach Hause kommen sollte? Gut fressen, eine stramme Frau, Ruhe.“ Das hat einer nach einer Aufführung gesagt, und die um ihn herum haben genickt.

Morenz allerdings ist der Meinung gewesen, dass die meisten zu diesen dämlichen Bemerkungen überhaupt nicht genickt hätten, nur einige, das habe er von der Bühne genau sehen können. Schade, dass keiner dagegen gesprochen habe.

„Warum hast du nicht gekontert? Was der da geredet hat, kann doch nicht deine Meinung sein.“

Martin erwidert darauf nichts.

Was ist seine Meinung? Vor einem halben Jahr hätte er den Politikgegnern recht gegeben, wäre vielleicht noch schärfer geworden. Aber nun?

An einem Nachmittag trifft Martin im Agitationszimmer Werner Morenz und den Politoffizier Kuprin an, die ein auf dem Fußboden ausgebreitetes Spruchband betrachten. Am liebsten möchte Martin umkehren, doch dazu ist es zu spät, und so salutiert er vorschriftsmäßig.

Morenz sagt: „Das ist Kamerad Stein, Genosse Kuprin. Er gibt hier die Bücher aus.“

Kuprin blickt Martin prüfend an.

„Da lesen Sie wohl auch selbst gern, nehme ich an.“

„Jawohl, ich habe damit angefangen.“

Kuprin und Morenz sehen wieder auf das Spruchband.

Martin mustert den Politoffizier. Von dem wird sehr Unterschiedliches erzählt. An den Abenden schleiche er an den Barackenfenstern entlang und belausche die Gespräche. Wehe, wenn er etwas hört, was ihm nicht passt. Plötzlich wird dann jemand auf die Kommandantenbaracke befohlen, und erst nach Tagen oder Wochen kommt er zurück, weil er so lange im Arrest gesessen hat. Oder er kommt gar nicht mehr wieder. Kuprin geht um. So die hasserfüllte Meinung der einen.

Aber Kuprin hat Weihnachten feiern lassen, hat dafür gesorgt, dass die Tanne aufgestellt wurde, beschafft immer wieder neue Bücher, geht durch die Baracken, kontrolliert die Banja, die Wäschevorräte, prüft die Verpflegung, taucht im Schacht auf, auf der tiefsten Sohle soll er gewesen sein, spricht mit den Männern, fragt sie nach der Arbeit aus, nach ihren Ansichten.

So erzählen andere, unter ihnen Morenz.

Während eines Appells hat Kuprin gesagt: „Es liegt an Ihnen, Soldaten, dass Ihr Zwangsaufenthalt in unserem Lande nicht nur eine Zeit ist, die Sie als Strafe ansehen, sondern eine Chance, etwas Neues zu beginnen. Wir können Ihnen dabei helfen. Mehr aber auch nicht.“

Von Morenz hat Martin erfahren, dass der Politoffizier aus Moskau stammt, vor dem Krieg als Wissenschaftler gearbeitet hat, der sich mit deutscher Literatur befasste.

„Kuprin“, hat Morenz gesagt, „der kennt die Deutschen genau. Er weiß über uns, glaub ich, besser Bescheid als wir selber. Er kennt die deutsche Literatur.“

Kuprin wendet sich an Martin.

„Was sagen Sie zu dem Ausspruch?“

Martin liest: Die Hitler kommen und gehen, aber das deutsche Volk, der deutsche Staat bleibt. J. Stalin

„Nun, was sagen Sie?“

„Gut. Ja, gut.“

„Warum gut?“

Martin ist misstrauisch. Was will Kuprin? Warum ist er so gespannt, warum wird er ungeduldig?

„Das verstehe ich. Das ist eindeutig.“ Sie wollen uns nicht vernichten. Nur, sagen kann man viel, und handeln kann man ganz anders.

„Glauben Sie, dass auch andere Ihrer Kameraden das verstehen?“, fragt Kuprin.

„Ja. Bestimmt.“

„Wir bringen die Losung an der Baracke an. Morgen oder übermorgen“, erklärt Morenz.

„Vor dem 1. Mai also“, sagt Martin.

„Genau“, sagt Morenz lächelnd, „vor dem 1. Mai.“

„Verstehen Sie“, meint Kuprin, „die Kriegsgefangenen brauchen Hoffnung. Aber nicht nur eine kleine. Eine große Hoffnung muss sein. Für die Zukunft.“

Martin schaut immer noch auf das Spruchband. Hoffnung, das hat er verstanden. Das mit der kleinen und der großen, das begreift er nicht.

Am Tag darauf fragt Morenz: „Martin, kannst du das Spruchband festnageln? Ich bitt dich, ich weiß nicht, wo ich die Zeit hernehmen soll.“

Morenz hat eine Bitte ausgesprochen. Natürlich kann Martin das tun.