9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

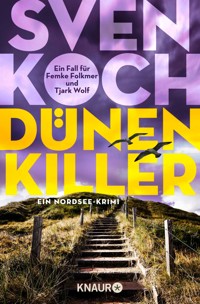

- Herausgeber: Knaur eBook

- Kategorie: Krimi

- Serie: Ein Fall für Femke Folkmer und Tjark Wolf

- Sprache: Deutsch

»Dünenkiller« ist der 3. ostfriesische Küsten-Krimi um die Kommissare Tjark Wolf und Femke Folkmer: actionreich, hochspannend und mit viel Nordsee-Atmosphäre Ein Geisterschiff auf der Nordsee, eine Yacht mit drei Toten und einer Überlebenden an Bord, die kein Wort spricht: Ein mysteriöser Fall für die Sondereinheit des LKA Niedersachsen rund um die Ermittler Femke Folkmer und Kriminalhauptkommissar Tjark Wolf. Die Toten scheinen zu einer Gesellschaft zu gehören, die Offshore-Windparks betreibt. Zunächst glaubt die Polizei, die Überlebende sei die Täterin, alles deutet auf ein Eifersuchtsdrama hin. Doch als ein Mordanschlag auf die junge Frau verübt wird, ist klar: Es geht hier um etwas völlig anderes ... Die Küsten-Krimis von Sven Koch sind die perfekte Urlaubslektüre für Ferien im Norden! Mit Kommissar Tjark Wolf hat Krimi-Autor Sven Koch einen kantigen, knallharten Ermittler erschaffen, den die Hannoversche Allgemeine Zeitung zurecht »den ostfriesischen Bruce Willis« nennt. Mit der taffen Kommissarin Femke Folkmer an seiner Seite nimmt Tjark es auch mit den ganz schweren Jungs auf. Die Krimi-Serie von Sven Koch punktet mit viel Ostfriesland-Atmosphäre, actionreichem Thriller-Feeling und einer Prise augenzwinkerndem Humor. RTL+ verfilmt die Dünen-Reihe mit Hendrik Duryn und Pia-Micaela Barucki in den Hauptrollen. Die actionreichen Nordsee-Krimis von Sven Koch sind in folgender Reihenfolge erschienen: - Dünengrab (Grab am Strand) - Dünentod (Tödliche Falle) - Dünenkiller (Tod auf dem Meer) - Dünenfeuer (Falsches Spiel) - Dünenfluch (Die Frau am Strand) - Dünenblut (Schatten der Vergangenheit) - Dünensturm (Tödliche Geheimnisse) - Dünenwahn

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 490

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

Sven Koch

Dünenkiller

Kriminalroman

Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.

Über dieses Buch

Ein Geisterschiff auf der Nordsee, eine Yacht mit drei Toten und einer Überlebenden an Bord, die kein Wort spricht: Ein mysteriöser Fall für die Sondereinheit des LKA Niedersachen rund um die Ermittler Femke Folkmer und Kriminalhauptkommissar Tjark Wolf.

Die Toten scheinen zu einer Gesellschaft zu gehören, die Offshore-Windparks betreibt. Zunächst glaubt die Polizei, die Überlebende sei die Täterin, alles deutet auf ein Eifersuchtsdrama hin. Doch als ein Mordanschlag auf die junge Frau verübt wird, ist klar: Es geht hier um etwas völlig anderes …

Inhaltsübersicht

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

13. Kapitel

14. Kapitel

15. Kapitel

16. Kapitel

17. Kapitel

18. Kapitel

19. Kapitel

20. Kapitel

21. Kapitel

22. Kapitel

23. Kapitel

24. Kapitel

25. Kapitel

26. Kapitel

27. Kapitel

28. Kapitel

29. Kapitel

30. Kapitel

31. Kapitel

32. Kapitel

33. Kapitel

34. Kapitel

35. Kapitel

36. Kapitel

37. Kapitel

38. Kapitel

39. Kapitel

40. Kapitel

41. Kapitel

42. Kapitel

43. Kapitel

44. Kapitel

45. Kapitel

46. Kapitel

47. Kapitel

48. Kapitel

49. Kapitel

50. Kapitel

51. Kapitel

52. Kapitel

53. Kapitel

54. Kapitel

55. Kapitel

56. Kapitel

57. Kapitel

58. Kapitel

59. Kapitel

60. Kapitel

61. Kapitel

62. Kapitel

63. Kapitel

64. Kapitel

65. Kapitel

66. Kapitel

67. Kapitel

68. Kapitel

69. Kapitel

70. Kapitel

71. Kapitel

72. Kapitel

73. Kapitel

74. Kapitel

75. Kapitel

76. Kapitel

77. Kapitel

78. Kapitel

79. Kapitel

80. Kapitel

81. Kapitel

82. Kapitel

83. Kapitel

84. Kapitel

85. Kapitel

86. Kapitel

87. Kapitel

88. Kapitel

89. Kapitel

90. Kapitel

91. Kapitel

92. Kapitel

93. Kapitel

94. Kapitel

95. Kapitel

96. Kapitel

97. Kapitel

98. Kapitel

99. Kapitel

Danksagung

1.

Das Boot tauchte vor Ake Jonsons Kutter wie ein Geisterschiff aus dem Dunst auf. Mit einem Mal war es einfach da und bildete jetzt einen grünen Punkt auf dem Radar. Bewegungslos. Kein GPS-Signal, gar nichts. Nur der Fleck auf dem Bildschirm und der noch weit vom Bug der Nadja entfernte schemenhafte Umriss. Dabei hatte es bis gerade eben noch den Anschein gehabt, als sei die Nadja das einzige Schiff hier draußen vor den Ostfriesischen Inseln, dachte Jonson, dessen Hände sich fester um das Steuerrad klammerten. Unterwegs, um ein paar Garnelen zu fangen – solange es noch ging, denn hier würden die Baumaßnahmen an einem größeren Windpark bald eine neue Stufe erreichen und Kabel in den Fanggründen verlegt. Dann würde sich Jonson ein neues Quartier zum Fischen suchen müssen.

Mittlerweile hatte es aufgehört zu regnen. Der Himmel war diesig, stahlgrau wie das Meer und schien auf den Wellenkämmen mit ihm zu verschmelzen. Die Takelung schlug schwach im Fahrtwind. Die Baumkurren waren an den Auslegern für die Schleppnetze links und rechts hochgezogen. Der schwere Dieselmotor tuckerte. Die Gischt am Bug rauschte in der Leere und spritzte auf die blasse Silhouette des bewegungslosen Schiffes zu. Jonson nahm sein Fernglas zur Hand. Es war eine weiße Segelyacht, vielleicht zehn oder zwölf Meter lang. Die Segel waren eingeholt. Eine von den wirklich teuren. Modernes Design, klarer Riss. Jede Yacht musste auf beiden Seiten des Bootskörpers oder am Heck Kennzeichen aufweisen, Ziffern und Buchstaben. Aus diesem Winkel waren sie jedoch nicht zu erkennen. Es waren auch keinerlei Flaggen zu sehen. Und niemand an Deck. Die Fenster waren schmal, wirkten tiefschwarz. Wie von innen verklebt. Das Schiff schien etwas Schlagseite zu haben.

Jonson legte das Fernglas zurück und betätigte das Warnhorn. Es klang in der Leere wie das Brüllen eines Urzeitwesens.

»Schiet, so ein Heiopei da drüben an Bord! Wo kommt der denn auf einmal her?«, hörte Jonson Hein Simonsmeier fluchen. Seine kräftige Stimme drang gedämpft in das Innere des Steuerhauses. Hein stand in seinen gelben Gummihosen auf dem Kutterdeck und starrte zu der Yacht. Er hatte sich gerade eine Selbstgedrehte angesteckt. Neben dem Steuerhaus tauchte der Rotschopf von Holger Behns auf. Er war aus der Kajüte gekommen und trug ebenfalls sein Ölzeug, das noch nass glänzte vom Regen. Holger starrte wie Hein nach vorne, dann wendete er sich zu Ake Jonson und rief durch die offen stehende Seitentür: »Was ist denn das da für ein Torfkopp, Ake? Der kreuzt voll unseren Kurs. Hat der sie noch alle? Funk den mal an!«

Das mit dem Kreuzen war nicht ganz richtig, denn die Yacht wurde allenfalls von der Strömung getrieben. Ake reduzierte die Geschwindigkeit und probierte es mit dem Anfunken. Versuchte diverse Frequenzen. Nichts. Er schüttelte den Kopf.

»Hat keinen Zweck.«

»Wie, hat keinen Zweck?«

Ake erklärte es ihm. Erklärte auch Hein, der sich nun dazugesellt hatte, dass die Yacht sich nicht meldete, kein GPS-Signal zu sehen war und alles. Die beiden schwiegen. Starrten zu dem Schiff, das sich etwas in der Dünung drehte.

»Ist der in Seenot?«, fragte Hein.

»Da stimmt was nicht«, meinte Holger und wuschelte sich ratlos durch die roten Haare.

Ake Jonson dachte das ebenfalls. Er nahm erneut das Funkgerät zur Hand, um die Hafenbehörde zu informieren und die Seenotrettung zu verständigen.

Er erfuhr, dass sich am Hafen niemand die Sache erklären konnte. Da draußen dürfte kein weiteres Boot sein, hieß es, allerdings sahen auch sie die Yacht auf dem Radar. Bei der Gesellschaft für Seenotrettung in Neuharlingersiel wusste ebenfalls niemand Bescheid. Aber sie wollten einen Rettungskreuzer schicken, der etwa in zwanzig Minuten da sein könnte.

Jonson blickte auf das Boot, das nun nicht mehr weit entfernt war. Das war ein verdammtes Geisterschiff, da war er sich sicher. Er dachte an seinen Vater, wie er früher mit einem Tau einen Palstek-Knoten flocht. An die Eselsbrücke, die er Klein Ake dazu beibrachte: Die böse Seeschlange taucht aus dem Meer auf, kriecht um den Gabelbaum und wieder zurück.

Die meisten Erklärungen für solchen Spuk waren einfach. Jahr für Jahr trieben auf den Weltmeeren Hunderte Schiffe führerlos herum. Manche waren verlassen worden, weil es an Bord Brände gegeben hatte, menschliche Dramen, Seuchen oder Unglücke mit der Fracht. Andere blieben im Packeis stecken und wurden irgendwann wieder freigegeben, trieben führerlos über die Meere. Es gab außer Dienst gestellte Frachter, die über die Ozeane geschleppt wurden und sich im Sturm losrissen. Schiffe, die aus den Häfen gespült wurden oder deren Besatzung in Unwettern ums Leben kam. Andere Ursachen waren Piraterie, Versicherungsbetrug, physikalische Erklärungen wie Luftspiegelungen.

Und es gab Geschichten, die jedem Seemann Sorgen bereiteten, weil sie sein Herz gefrieren ließen. Geschichten von Beibooten voller Skelette oder mumifizierter Leichen, von denen man nicht wusste, woher sie stammten – nur, dass die Menschen schon vor vielen Jahrzehnten gestorben sein mussten. Es gab Sagen wie die vom Fliegenden Holländer. Und es gab die Berichte vom April 2007 vom herrenlosen Katamaran Kaz II vor der australischen Küste. Als man das Schiff fand, lief der Motor noch. Auf dem Tisch standen das Frühstück und ein eingeschaltetes Laptop. Das GPS war an. An Deck hingen Handtücher zum Trocknen. Keine Schwimmweste fehlte. Gar nichts fehlte. Nur drei Männer fehlten bis heute – die Besatzung, allesamt erfahrene Segler. Es gab die Theorie, dass einer von Bord gefallen sei und die anderen beiden ihn hätten retten wollen, wobei sie selbst ins Meer stürzten. Tatsächlich aber hatte niemand einen Schimmer, was wirklich passiert war. Nur so viel wusste jeder, der zur See fuhr: dass es nicht für alles Erklärungen gab. Dass manches einfach so geschah. Dass das Meer sich manchmal nahm, was es wollte.

Jonson beschloss, sich die Sache genauer anzusehen. Es würde noch etwas dauern, bis der Rettungskreuzer kam. Vielleicht brauchten Menschen an Bord Hilfe. Doch sein Unbehagen wuchs mit jedem Meter, den sich die Nadja dem Geisterschiff näherte. Die böse Seeschlange, dachte er, taucht aus dem Meer auf …

2.

Die Nadja war nicht mehr weit von der Yacht entfernt. Inzwischen waren auch die Kennzeichen zu erkennen. Jonson gab sie per Funk durch. Er sah nun außerdem, dass er sich nicht getäuscht hatte: Das Boot hatte tatsächlich leichte Schlagseite, was auf einen Unfall hindeuten mochte. Einen Wassereinbruch vielleicht.

Jonson verlangsamte das Tempo, ließ den Kutter nur noch gleiten, um an die Yacht anzudocken. Hein und Holger standen an der Lee-Seite. Holger hielt eine Stange in der Hand, Hein ein Tau.

Als die Nadja nah genug war, entschied Hein offenbar, dass er die Stange nicht brauchte. Jonson sah vom Steuerhaus aus, wie er sie zur Seite warf und mit den Händen nach der verchromten Reling fasste, wo Holger das Tau festzurrte. Dann standen sie da, unbeweglich wie zwei Statuen, starrten auf das Deck. Schließlich wirbelte Holger herum und erbrach sich.

Jonson rannte hinaus zu den beiden. Aber statt vor lauter Schreck zu erstarren oder sich vor Ekel zu übergeben, sprang er mit einer Flanke über die Reling der Yacht und ignorierte Hein, der ihn zurückhalten wollte. Mit den Hacken der Gummistiefel kam Jonson auf der anderen Seite auf. Die Sohlen waren geriffelt und an sich rutschfest. Dennoch glitschte er wie auf einem Ölfilm aus und fiel hin. Er fand sich inmitten einer dunklen Pfütze wieder, die sich wegen der Schieflage der Yacht in einer Rinne an der Bordseite gesammelt hatte. Sein gelber Gummianzug war von oben bis unten rot verschmiert. Es sah aus wie vom Regen verdünnte Farbe. Aber es war garantiert keine Farbe. Ake Jonson sollte der Klabautermann holen, wenn das kein Blut war.

Er sah sich im Liegen um. Das ganze Deck war rot. Alles rot. Rostrot. So als habe ein irrer Aktionskünstler mit Pinseln herumgespritzt, mit einem Quast über den Boden gewischt oder Tiere geschächtet. Es stank erbärmlich nach verbranntem Plastik, Öl und etwas Undefinierbarem.

Jonson hangelte sich atemlos an der Reling wieder nach oben und hielt sich am Mast fest. Hein und Holger riefen ihm etwas zu, was er kaum wahrnahm. Er ging über das flache Deck, sprang hinunter und stand dann auf dem mit Holz belegten Achterdeck, wo sich das offene Cockpit mit zwei großen Steuerrädern und Sitzflächen befand. Überall Blut. Jonson verstand jetzt außerdem, dass die Fenster weder getönt noch von innen mit Folie zum Abdunkeln verklebt worden waren, wie er angenommen hatte. Es lag an dem Ruß. Auf der Yacht hatte es gebrannt.

Mit zwei raumgreifenden Schritten hastete er zu der Treppe, die nach unten in den Salon und zu den Kabinen führte. Er warf einen Blick ins Innere. Es dauerte, bis sein Verstand das, was er sah, in den richtigen Zusammenhang brachte.

Ake Jonson sah den zum Teil ausgebrannten Salon der Yacht. Er stand unter Wasser. Teppiche, ein LED-Fernseher, ein Tisch, Sitzbänke, eine kleine Pantry, Laminatboden – alles war angeschmort und stank bestialisch. Jonson hielt die Luft an und zwängte sich hinab.

Vom Salon aus ging es in die Bugkabine, wo sich zwei Doppelbetten befanden. Zumindest das, was vorher einmal welche gewesen waren. Er musste Luft holen und würgte. Denn noch schlimmer als der verkohlte Kunststoff roch das, was sich halb am Boden und halb auf den Betten befand und zum Teil unter Wasser lag. Es waren drei verbrannte menschliche Körper.

Jonson keuchte, taumelte zurück und würgte. Schloss die Augen und war kurz vor dem Hyperventilieren. Er zwang sich, ruhiger zu atmen. Er musste tief husten, würgte erneut und glaubte, sich nun doch übergeben zu müssen. Dann hörte er das Wimmern hinter sich. Es kam aus dem Raum unterhalb des Hecks, wo sich ebenfalls Betten befanden. Im nächsten Moment war das Geräusch wieder verschwunden, weil sich draußen Heins und Holgers Stimmen überschlugen. Sie riefen, Ake solle sofort wieder zurückkommen.

»Die sind alle tot! Ein Feuer«, rief er, hustete wieder und überlegte, dass bei all dem Blut an Bord noch etwas weitaus Schlimmeres passiert sein musste als ein Kabinenbrand.

Da hörte er das Wimmern erneut. Jonson presste die Lippen zusammen, drehte sich um und bewegte sich in seinem rot verschmierten Ölzeug zu der schmalen Treppe und der dahinter liegenden Achterkabine, die vom Feuer verschont geblieben war. Dort sah er die Frau. Sie war blass, zierlich und lag in einer Blutpfütze auf dem Doppelbett. Sie presste sich eine Jacke auf den Bauch wie etwas Kostbares, das sie auf gar keinen Fall hergeben würde, wenn man es ihr entreißen wollte. Der rechte Oberschenkel war mit einem Strick abgebunden. Das Haar klebte ihr in Strähnen im Gesicht. Aus matten blauen Augen sah sie Jonson an und wimmerte erneut.

Jonson hastete zu ihr, rief Holger und Hein zu, sie sollten den Verbandskasten suchen. Er kniete sich neben die Frau und sah, dass die Jacke auf ihrem Bauch dunkel und nass glänzte.

»Alles wird gut«, sagte er atemlos und glaubte selbst nicht daran. »Alles wird gut«, wiederholte er. »Hilfe ist unterwegs, halten Sie durch. Was ist hier nur passiert, mein Gott?«

Die Frau schien in eine Ohnmacht zu gleiten. Jonson tätschelte ihr die Wange. Sie war kalt wie Eis. »Nicht einschlafen«, sagte er. »Hey, bleiben Sie bei mir. Wie heißen Sie? Ich bin Ake. Kommen Sie. Wach bleiben. Sie schaffen das. Wie ist Ihr Name?«

Die Frau öffnete die spröden Lippen, um etwas zu sagen, brachte aber nur ein Keuchen hervor. Ihre Lider flatterten.

»Ich …«, flüsterte sie im zweiten Anlauf, »ich bin neu.«

3.

Der Mann verabschiedete sich von den beiden anderen. Hier am Hafen trennten sich ihre Wege. Es waren gute Jungs. Sie hatten nicht zum ersten Mal zusammengearbeitet. Mit den Angelruten und dem ganzen Rest gingen sie über die Mole und schlugen danach jeweils eine andere Richtung ein.

Der Mann zog die Latexhandschuhe aus, faltete sie zusammen und steckte sie in die Tasche. Er nahm die Strickmütze ab. Es hatte wieder zu regnen begonnen. Seine Halbglatze war schnell nass. Der Windbreaker, den er über seiner Jacke trug, war es längst.

Er bewegte seine massige Gestalt zielstrebig und schnell vorwärts, machte einige Ausfallschritte über die großen Pfützen und öffnete die dunkle Limousine mit der Fernbedienung. Schließlich verließ er den Parkplatz und fuhr über die Autobahn in Richtung Bremen. Zwei Stunden später gab er in Bremen den Wagen bei der Autovermietung zurück. Er hatte ihn unter dem Namen Josef Fengler mit einer Kreditkarte der Firma LHG Holding Ltd. gemietet, die eine Briefkastenadresse auf Grand Cayman besaß. Vorher nahm er ein paar Kekse, zerdrückte sie in der Hand und verstreute einige Krümel im Fond und auf den Rücksitzen. Der Wagen würde akribisch gereinigt, ausgesaugt und gewischt und damit all seine Spuren beseitigt werden.

Zwei Straßen weiter warf er die Strickmütze in einen Abfalleimer, zog den Windbreaker aus und setzte sich ans Steuer des dort parkenden roten Sportwagens, mit dem er auf der Autobahn wieder zurück nach Wilhelmshaven fuhr, das Spiel mit den Keksen wiederholte und ihn bei einer anderen Autovermietung zurückgab. Der Roadster war dort auf den Namen Bengt Andersen mit einer Kreditkarte von Tursten & Tursten, Kopenhagen, gemietet worden. Einer weiteren Firma, die es nur auf dem Papier gab.

Er ließ sich ein Taxi bestellen, zog den Windbreaker wieder an, ließ sich zum Columbia Hotel fahren, bezahlte den Taxifahrer und wartete, bis er fort war. Dann zog er die Regenjacke erneut aus, lief einige Straßen weiter, wo sein eigener Wagen auf einem Standstreifen parkte. Es war ein kleiner silberner Mercedes. Unauffällig, aber schnell und bequem.

Der Mann zog die Jacke aus, ließ sie in einer Supermarkt-Einkaufstüte verschwinden und fuhr zurück auf die Autobahn in Richtung Süden. Am nächstbesten Rastplatz fuhr er raus, hielt mit dem Wagen. Es war der einzige hier. Kein Lkw, nichts, nur der Mercedes.

Er nahm die Plastiktasche vom Beifahrersitz und stieg aus. Ging zum WC, schloss sich ein und nahm seine Lederschuhe aus der Tasche, zog die Turnschuhe aus, die Lederschuhe an und ließ die Turnschuhe in der Tasche verschwinden. Er wusch sich die Hände, ging hinaus und sah noch immer kein anderes Fahrzeug. Im Gehen entsorgte er die Tüte beiläufig in einem Abfalleimer und setzte sich wieder ans Steuer. Schließlich fuhr er los und öffnete nach etwa fünf Minuten das Seitenfenster ein wenig. Er zog die zusammengeknüllten Latexhandschuhe aus der Innentasche und warf sie durch den Schlitz. Sie verschwanden so schnell, dass er sie nicht mal mehr im Rückspiegel durch die Luft fliegen sah. Er schloss das Fenster wieder.

Dann schickte er eine SMS an Mister V, in der lediglich stand: »Ok«, und der Mann dachte, was er für ein glücklicher Mensch sein könnte, wenn immer alles so einfach wäre.

4.

Ceylan saß an ihrem Schreibtisch und trank einen Schluck eiskalte Cola. So eiskalt, dass es ihr am Zahnfleisch weh tat. Ihr Büro war nicht groß. Es befand sich in einem Seitentrakt der Wilhelmshavener Polizeiinspektion, die zur Direktion in Oldenburg gehörte. Das Büro war der niedersächsischen LKA-Sonderkommission für Organisierte Kriminalität und Schwerverbrechen, kurz SOK, zugeteilt worden. Die Abteilung stand unter Ceylans Leitung. Es gab dort vier Arbeitsplätze. Bis auf ihren waren alle unbesetzt.

Es war sehr früh, noch kein Dienstbeginn. Ceylan war mit dem Sonnenaufgang gegen fünf Uhr aufgestanden – ein kühler und diesiger Morgen. Leichter Nieselregen, aber das Wetter hatte sich rasch geklärt. Nun war der Himmel eine einzige blaue Fläche.

Ceylan war nicht groß. Wenn sie auf der niedrigsten Stufe des Schreibtischstuhls saß wie jetzt, berührten gerade mal ihre Zehenspitzen den Boden. Um ein Haar wäre ihre Einstellung bei der Polizei damals an der Mindestgröße gescheitert. Aber, wie sagte man? Size doesn’t matter – auf die Größe kommt es nicht an. Zumindest nicht auf die messbare.

Ceylan blickte gedankenverloren auf die weiße Bürowand. Die Bilder, die dort hingen, verschwommen zu bunten Punkten ohne Kontur. Sie dachte daran, wie sie vor nicht langer Zeit niedergestochen worden war. Beim »Wochenende an der Jade«, einem Volksfest in Wilhelmshaven, hatte jemand in aller Öffentlichkeit, und doch unbemerkt, Ceylan ein Messer in die Nieren gerammt. Sie wäre beinahe verblutet und hatte, wie die Ärzte sagten, ziemliches Glück gehabt. Riesengroßes Glück. An der Hüfte zeugte eine hässliche Narbe von der Tat. Schmerzen verspürte sie nicht mehr. Aber auch keine Ruhe. Denn irgendwo draußen lief jemand herum, der sie wahrscheinlich hatte töten wollen – und sie wusste nicht, warum. Zunächst war ein Racheakt der Northern Riders, einer rechtsradikalen Motorradgang, als Hintergrund angenommen worden. Aber scheinbar lag die Sache anders, was den Vorfall umso erschreckender machte.

Deswegen saß sie jetzt hier, früh am Morgen und vor Dienstbeginn, um Antworten zu finden. Antworten auf Fragen, die Tjark aufgeworfen hatte. Tjark, ihr Kollege und früherer Mentor, heute ihr Untergebener. Sie musste sich jedes Mal schütteln, wenn sie im Zusammenhang mit ihm an dieses Wort dachte. Wie auf den T-Shirts mit dem Spruch: »Ich Chef, du nix.«

Ceylan blinzelte. Die Bilder an der Wand wurden wieder scharf. Es waren Tatortfotos aus älteren Fällen – Fällen, in denen Polizisten getötet worden waren. Kopien aus ihrer Mappe, die sie oft an die Wand heftete und wieder abnahm, bevor der Dienst begann. Alle zwei Jahre ein Polizist, hatte Tjark gesagt, der sich ein wenig kundig gemacht hatte, Ceylan sein gesammeltes Material überreichte und sie dann damit allein ließ. Er hatte instinktiv verstanden, dass sie zunächst selbst Antworten finden wollte und musste. Dass es ihr persönliches Anliegen wäre, Licht ins Dunkel zu bringen. Weit war sie damit noch nicht gekommen. Der Anlass des gezielten Messerstichs in Ceylans Nierengegend war noch immer nicht erklärbar. Ebenfalls nicht, wie und ob und warum dieser Stich mit den anderen Fällen zusammenhängen könnte.

2012 wurde ein Streifenpolizist in Emden bei einer Routinekontrolle erschossen – Täter flüchtig und unbekannt. 2010 war ein Kriminalbeamter auf dem nächtlichen Nachhauseweg von einem Fahrzeug überfahren und getötet worden – Täter ebenfalls flüchtig und unbekannt. 2008 dann ein ertrunkener Kriminalbeamter im Hafenbecken in Wilhelmshaven – kein Täter, kein Motiv, keine Erklärung. Scheinbar ein Suizid, aber es gab Zweifel. Und 2014 schließlich in Wilhelmshaven die Kriminalbeamtin Ceylan Özer, die einen Anschlag überlebte …

Tjark hatte die Idee von einem Copkiller in Ceylans Gehirn verankert. Der Gedanke ließ sie seither nicht mehr los. Denn ihr Gefühl sagte, dass es sein könnte und dass die richtigen Antworten möglicherweise vor ihrer Nase dort an der weißen Bürowand zu finden waren – wenn sie nur die richtigen Fragen stellte. Zum Beispiel die Frage, ob es ein verbindendes Element gab. An der Pinnwand hingen einige Zeitungsausschnitte. Darin ging es einerseits um die Todesfälle an sich, in weiteren um Gerichtsverfahren, Pressekonferenzen und Ähnliches. Berichte, in denen die verstorbenen Polizisten auftauchten – als Zeugen genannt wurden, als Ermittler. Das war nichts Besonderes. Viele Polizisten kamen früher oder später einmal in den Medien vor. Auch Ceylan tauchte in dem einen oder anderen Text auf. Und Tjark hatte kürzlich beiläufig gemeint: Vielleicht ist der Kerl einfach sauer auf Polizisten im Allgemeinen und knöpft sich die vor, über die er in der Zeitung liest. Weil die Kollegen auf einmal aus der Masse hervorstechen, namentlich greifbar werden, ein Gesicht für diesen Jemand bekommen und die Projektionsfläche für irgendetwas darstellen. Falls denn überhaupt ein solcher Jemand real existierte – und nicht nur als fixe Idee, die ihr Tjark in den Kopf gesetzt hatte.

Das Telefonklingeln riss Ceylan aus ihren Gedanken. Wer sollte um diese Uhrzeit bei ihr anrufen? Jeder wusste doch, dass sie in der Sonderkommission keine Schichten …

Sie meldete sich mit »Özer?« und hörte einen Moment lang zu, machte sich Notizen. Dann legte sie den Stift zur Seite und fragte das Unvermeidliche: »Ey, wie zum Teufel kann eine Yacht voller Leichen einfach so auf der Nordsee herumtreiben?«

Und hörte die unvermeidliche Antwort, dass es ihr Job sei, das zu klären.

5.

Fred fragte: »Eine Yacht voller Leichen schwimmt einfach so auf der Nordsee herum?«

»Ja«, hörte er Ceylan am Telefon sagen, »einfach so, weil die Yacht gerade nichts Besseres zu tun hatte, weißt du? Yachten machen das manchmal, wenn ihnen langweilig ist.«

»Sarkasmus vertrage ich um diese Uhrzeit noch nicht.«

Fred trank den Rest Kaffee aus und bemerkte den Seitenblick von Greta, die nach Verdünnung roch. So viel, dachte er, zum Thema des Duftes von Napalm am Morgen. Ein Zitat aus dem Film Apocalypse Now, dessen Titel das beschrieb, was ihm sicher gleich bevorstand.

»Ich komme gleich«, sagte er zu Ceylan und beendete das Gespräch schnell.

»Wer kommt wohin?«, fragte Greta beiläufig und wusch sich die Hände an der Küchenspüle. Ihre Finger sahen aus, als seien sie in Selbstbräuner gebadet worden.

»Ich«, antwortete Fred und band sich die Krawatte, die bislang noch lose um seinen Hemdkragen gebaumelt hatte. »Zur Arbeit. Küste. Tatortbeschau.«

Greta sagte nichts. Wusch sich weiter die Hände in der neuen Zwanzigtausend-Euro-Küche, um die herum das ebenfalls neue, hundertachtzig Quadratmeter große Dreihunderttausend-Euro-Haus auf dem Hundertfünfzigtausend-Euro-Grundstück mit dem halbfertigen Garten gebaut worden war.

»Dieses Mistzeug«, murmelte Greta, »geht einfach nicht ab.«

Sie redete von dem Lack. Dem Lack für den Zaun. Den Gartenzaun, den sie heute Morgen schon gestrichen hatte. Und er nicht. Weswegen Fred lieber die Klappe hielt und nicht sagte, dass man mit Verdünnung und Leitungswasser nicht …

Greta stellte den Wasserhahn abrupt aus. »Mit anderen Worten«, sagte sie und trocknete die Hände am Geschirrspültuch ab, »du kannst nicht noch vorher in den Baumarkt fahren und den Schlauch für den Rasen besorgen?«

»Bringe ich von unterwegs mit.«

»Machst du ja doch nicht.«

»Doch, natürlich.«

»Ich fahre nämlich nicht hin, klar?«

»Ich bringe einen mit.«

Greta stemmte die Hände in die Hüften. Knickte die rechte Hüfte ab und legte den Kopf schräg wie ein Boxer beim Taxieren des Gegners. Sie sah umwerfend aus, wenn sie das tat. Rank und schlank mit Mitte vierzig. Petite sozusagen, die Figur durch keine Schwangerschaft ramponiert – wobei sie niemals zugelassen hätte, dass eine Schwangerschaft das getan hätte. Und gerade jetzt, in den kurzen Shorts mit dem dünnen Trägertop, die Haare verwuschelt, verschwitzt. Nicht so aufgebrezelt wie sonst, wenn sie zum Job fuhr, in ihre Parfümerie in der Stadt. In den Laden, dessen Erträge dieses Eigenheim letztlich finanziert hatten. Mit diesem harten Blick. Scheiße, er stand drauf, wenn sie ihn so ansah, als wolle sie sagen: Runter auf den Boden, und sag Herrin zu mir! Eine stumme Aufforderung, der er natürlich niemals nachkam.

»Der Rasen«, sagte sie, »ist frisch gesät und vertrocknet in der Hitze und der Sonne. Mit dem billigen Mistschlauch, den du letztes Mal mitgebracht hast …«

»Ich weiß.« Fred band einen Knoten in die Krawatte. Einen Windsorknoten.

»Kann ich mich darauf verlassen, dass du den Schlauch mitbringst?«

»Sicher.«

»Denn noch mal: Ich fahre nicht in den Baumarkt. Ich lackiere den Scheißzaun in der Mittagspause weiter.«

Fred wartete darauf, dass sie es sagte. Hielt in der Bewegung inne. Komm schon, dachte er. Na los.

»… denn sonst tut es ja keiner.«

Fred nickte und band die Krawatte fertig. »Okay«, sagte er.

»Was ist mit dem Rasenmäher?«

»Ich suche noch das richtige Modell.«

»Man verkauft sie ebenfalls in Baumärkten. Oder Gartenmärkten. Schon mal davon gehört?«

»Ja.« Fred nickte und krempelte die Ärmel auf. Es würde ein heißer Tag werden heute. Nicht nur wegen des Napalms. »Ich weiß noch nicht, ob Elektro oder Benzin. Das ist eine Frage der Weltanschauung.«

»Bitte?«

»Normalsprit oder Diesel? Kaffee oder Cappuccino? Die Ärzte oder die Toten Hosen? Benzin oder Elektro? Eine Frage der Einstellung.« Fred zuckte mit den Achseln.

Greta seufzte, hob beide Hände zu einer abwehrenden Geste und sagte: »Ich gehe duschen.«

Fred hätte gerne gesagt, dass er mit unter die Dusche käme. Aber erstens hatte er bereits geduscht, zweitens würde Greta sagen, dass sie die Bewegungsfreiheit ohne Pottwal in der Kabine schätze, und drittens musste er los.

»Ich muss los«, sagte er.

Greta antwortete im Gehen: »Denk an den Schlauch, oder ich reiße dir den Kopf ab.«

Er sah ihr nach, wie sie mit bloßen Füßen auf der Treppe nach oben tapste. Wie sich ihre strammen Waden bei jedem Schritt spannten.

»Okay«, bestätigte er im Ausatmen, nahm seine Sachen und machte sich auf den Weg.

6.

Justin stand träge in der glühenden Morgenhitze auf der Wiese hinter dem vom Seewind, dem rauhen Klima und der heißen Sonne verwitterten Holzzaun. Stierte vor sich hin, verscheuchte mit dem Schweif einige blinde Fliegen, die um seinen großen, braunen Leib herumschwirrten. Die an seinen langen Wimpern störten ihn nicht. Das heißt: Wahrscheinlich taten sie das schon, bloß hatte er sich daran gewöhnt, denn er konnte nichts gegen sie tun, als mit dem Kopf zu wippen und darauf zu hoffen, dass sich die Mistviecher endlich verzogen. Auf eine gewisse Art und Weise sah es so aus, als kommentierte er mit dem Nicken, was Femke ihm in Gedanken erzählte. Was sie so alles getan hatte, wie es ihr ging, was ihre Sorgen waren. Und Justin schien zu sagen: Ja, ja, ich weiß genau, was du meinst.

Femke hatte sich längst die Jacke ausgezogen und über den Zaun geworfen. Es war eine olivfarbene, dünne Army-Jacke. Die intensiven Strahlen der Sonne ließen ihre Schultern brennen. Im Unterschied zur Küste wehte einige Kilometer im Landesinneren, wo der Reiterhof lag, kein kühles Lüftchen. Sie trug ein weißes Top und ihre braune Jeans, an deren Nietengürtel für gewöhnlich das Holster mit der Dienstwaffe befestigt war. Heute gab es dazu allerdings keinen Anlass. Der Schweiß glänzte wie ein dünner Ölfilm auf ihrer Haut, das blonde Haar klebte ihr im Nacken, und der Schweiß zog die Insekten an. Wahrscheinlich würde sie sich nachher im Büro von oben bis unten mit Fenistil einreiben müssen.

Sie streckte die Hand nach Justin aus, der hier sein Gnadenbrot bekam. Er hob den Kopf etwas an, knabberte mit den weichen Lippen an ihren Fingern. Femke überlegte, dass es eigentlich nur noch zwei Dinge gab, die sie mit Werlesiel verbanden: Justin und das kleine Reetdachhaus, das sie von ihrer Oma geerbt hatte. Ab und zu wohnte sie noch dort. An langen Wochenenden oder wenn sie genug von ihrem Appartement in Wilhelmshaven hatte. Die Fahrt nach Werlesiel, wo ihre Mutter die Hafenbäckerei und ihr Vater die Pension Lütje Huus führte und außerdem Ferienwohnungen vermietete, dauerte gerade einmal dreißig Minuten. Deswegen sah sie häufig nach Justin. Weniger nach ihren Eltern, auch wenn sie ein gutes Verhältnis zu ihnen hatte. Aber es war immer noch so wie früher: Die Arbeit hielt beide in Atem, und Justin hörte Femke sehr viel genauer zu, wenn sie erzählte, was sie so trieb und dass sie sich entwurzelt fühlte. Obwohl Femke nach wie vor froh war, den Absprung aus Werlesiel geschafft zu haben – wenngleich die Umstände damals weitaus angenehmere hätten sein können.

Justin zuckte, stellte die Ohren auf und ruckte mit dem Kopf nach oben, als Femkes Handy klingelte. Sie trug es in der hinteren Hosentasche, nahm es heraus und schattete das Display gegen die Sonne mit der Hand ab, damit sie erkennen konnte, von wem der Anruf kam. Bevor sie anschließend auch nur »Hallo« sagen konnte, prasselten die Informationen bereits auf sie ein.

Drei Minuten später saß sie im Wagen. Nach etwas über zwanzig Minuten stieg sie am alten Fischereihafen von Neuharlingersiel aus. Der Hafen war zugleich Auslass eines Siels – eines Gewässerdurchlasses im Deich, der zur Entwässerung des Binnenlands diente. Er war Standort des Seenotrettungskreuzers Neuharlingersiel, lag mitten im Ort, bildete mit seinen vielen bunten Krabbenkuttern dessen pittoreskes Zentrum und machte Neuharlingersiel zum Inbegriff des Fischerorts an der Küste schlechthin. Dem Fischereihafen war eine Marina mit Sportbooten vorgelagert. Noch etwas weiter draußen lag der Fährhafen. Dort starteten die Schiffe, die Urlauber nach Spiekeroog transportierten. Daneben befand sich eine große Buhne, die das Versanden der Fahrrinne verhindern sollte. Auf der anderen Seite lag der mit Strandkörben besprenkelte Badestrand, dessen weißer Sand in den schwarzen Schlick des Wattenmeers überging. Er war künstlich angelegt, um den Festland-Urlaubern etwas Insel-Feeling zu vermitteln. Im Augenblick schien vielen jedoch mehr nach Gruseln zumute zu sein. Überall standen Menschen, starrten schweigend auf das Geschehen, sahen zwischen den Aufbauten der Kutter hindurch, tuschelten miteinander und wurden vom Kreischen der Möwen übertönt, die sich auf Fischabfälle stürzten. Es roch nach Brackwasser, Räucherei und Tod.

Femke bahnte sich den Weg durch die Trauben von Schaulustigen, die an der Mole und auf der Hafenpromenade standen und der Polizei bei der Arbeit zusahen oder Bilder mit ihren Handys machten. An den Plätzen mit der besseren Sicht standen Fotografen, die mit aufgeschraubten Teleobjektiven Bilder schossen – Leute von der Presse oder Amateurfotografen. Hier an der Küste wehte ein kalter Wind von der See her, weswegen sich Femke im Gehen die Jacke wieder anzog. Sie nahm die Pilotensonnenbrille aus dem Etui und setzte sie auf, band sich das Haar zum Pferdeschwanz.

Der westliche Bereich des Hafens war mit rot-weiß gestreiftem Flatterband abgesperrt. Dort standen neben einigen Polizeiautos ein Fahrzeug der Rechtsmedizin, zwei Rettungs- und zwei Leichenwagen. Femke ging darauf zu und wollte gerade ihren Ausweis aus ihrer Hosentasche ziehen, als sie schon Torsten Nibbe in der blauen Polizeiuniform erkannte. Ausgerechnet. Torsten war ein sturer langer Schlaks und Gernegroß, der sich stets benachteiligt fühlte. Er hatte in der Polizeiinspektion von Werlesiel unter Femkes Leitung gearbeitet und sie oft zur Weißglut getrieben. Nachdem sie zur Kripo gewechselt war, hatte man die Polizeistation geschlossen und der in Esens zugeordnet, zu deren Zuständigkeitsbereich Neuharlingersiel gehörte.

Torsten stand breitbeinig da, die Arme auf dem Rücken verschränkt, und ließ wie ein Feldherr den Blick über den Hafen schweifen.

»Moin, Chefin«, sagte er und nickte Femke zu, als er sie erkannte. Immer noch nannte er sie so. Er hob das Flatterband für Femke an und erklärte, dass er alles unter Kontrolle und ein paar von den LKA-Fritzen herbeizitiert habe.

»Ich mache doch nicht deren Arbeit«, sagte er. »Ich hatte Nachtschicht und habe längst Dienstschluss – und dann passiert dieser Schlamassel hier mit irgendwelchen Dummbüddels, die auf ihrem Boot rumkokeln.«

Femke schlüpfte unter dem Band hindurch und kommentierte nicht, dass es wohl um weitaus mehr als »kokeln« ging. Stattdessen sagte sie: »Ich gehöre ebenfalls zu den LKA-Fritzen.«

»Au-ha«, machte Torsten und wirkte irritiert. »Ich dachte …«

»Falsch gedacht.«

Femke war nicht mehr bei der Kripo Wilhelmshaven. Sie gehörte jetzt zur SOK, der Sonderkommission für Organisierte Kriminalität und Schwerverbrechen des Landeskriminalamts Niedersachsen. Und mit ihr die beiden Kollegen Fred und Ceylan, die sie drüben am Hafenbecken erkannte. Femke ließ Torsten links liegen und ging zu ihnen hin.

Ceylan war kaum älter als Femke und recht klein. Aber man durfte sich davon nicht täuschen lassen. Sie war norddeutsche Meisterin im Taekwondo gewesen und war nun zudem Leiterin der SOK. Jetzt stand sie da mit ihrem wehenden rabenschwarzen Haar und der beneidenswerten dunkelbraunen Haut – sie bekam schnell Farbe, wenn die Sonne schien. Unter der knappen Motorradlederjacke trug sie ein quietschbuntes Shirt und, wie meist, Chucks.

Sie blickte mit Fred ernst zum Hafenbecken. Neben ihr wirkte er wie ein massiger Riese mit Haarausfall. Er trug wieder einen seiner hellgrauen Anzüge. Damit wolle er sich, wie er sagte, von dem Gesindel unterscheiden, mit dem er es zu tun habe. Seine blaue Krawatte wehte wie ein Banner im Wind. Gerade noch hatte er die Hände in seine breiten Hüften gestemmt. Jetzt zog er eine dieser sportlichen Oakley-Sonnenbrillen aus dem Sakko, die Radrennfahrer oder Soldaten in Afghanistan trugen, setzte sie auf und erkannte Femke. Fred hob zum Gruß lakonisch die Hand. Ceylan tat es ihm nach.

Femke wollte sie gerade nach dem Stand der Dinge fragen, als Fred bereits sagte: »Fischer stoßen draußen auf dem Meer auf eine Yacht mit drei halbverbrannten Leichen und einer überlebenden Schwerverletzten. Die Schwerverletzte …« Fred deutete auf einen Rettungswagen, der gerade abfuhr. »Die Leichen …« Er zeigte auf die Segelyacht im Hafenbecken.

Wie es aussah, war sie von dem Seenotrettungskreuzer abgeschleppt worden – blöderweise mitten ins touristische Zentrum, statt bloß bis zu den Anlegern weiter vorne an der Marina.

Femke erkannte überall rostrot verschmiertes Blut auf dem Deck des schlanken Bootskörpers, der ein wenig an eine Zigarre mit abgeschnittenem Ende erinnerte. Es musste ein wahres Massaker gegeben haben. Zwei Kollegen, die sie als Mitarbeiter der Gerichtsmedizin identifizierte, schossen Fotos. Beamte der Spurensicherung in ihren weißen, faserlosen Overalls standen vor dem Schiff und wirkten etwas ratlos. Einer von ihnen schüttelte den Kopf, drehte sich um und kam herüber. Femke kannte ihn: Holger Steevens, der Leiter des Forensikerteams aus dem Polizeipräsidium in Oldenburg. Er musste kurz vor der Pensionierung stehen. Sein Gesicht wies tiefe Furchen auf, sein Schädel war kahl und braungebrannt.

Er fragte: »Was macht ihr überhaupt hier?«

Femke sah Ceylans irritierte Geste und hörte sie fragend sagen: »Rumstehen?«

»Also, ist das euer Schiff, oder wie?«

»Ja? Wessen denn wohl sonst?«

Steevens war am Gesicht abzulesen, dass er außer einem komplizierten Tatort jetzt nicht auch noch ein Kompetenzgerangel brauchte, denn die Sache verhielt sich wie folgt: Normalerweise erschien an einem Tatort zunächst die uniformierte Polizei. Dann übernahmen die Forensiker das Ruder. Erst später kam die Kripo oder die Rechtsmedizin hinzu. Die Beamten der Spurensicherung waren die Frontschweine und hatten keine leichte Arbeit. Weswegen sie den Tatort so lange für sich beanspruchten, bis nach ihrer Meinung und Erlaubnis die Kripo einen Blick darauf werfen durfte. Wenn unterschiedliche Behörden und auch das LKA beteiligt waren, stellte sich die Frage, wer als Erstes an der Reihe wäre, denn wenn die Rangfolge nicht eingehalten wurde, konnte es später Ärger geben. Auf Ärger hatte Steevens aber keine Lust, weswegen er erklärte: »Mir ist das völlig egal. Wenn das eine LKA-Sache ist, dann ist das eben …«

Ceylan streckte das Kinn vor und schnitt ihm das Wort ab. »Ey, weswegen stehen wir hier wohl? Weil wir dir so gerne bei der Arbeit zusehen?« Sie streckte den Arm aus und zeigte zur Hafenausfahrt: »Die haben das Schiff im niedersächsischen Wattenmeer und nicht im Zuständigkeitsbereich irgendeiner Polizeibehörde gefunden, okay? Und wir haben drei Leichen und eine Schwerverletzte in Lebensgefahr, nicht gerade wenig, ja? Brauchst du erst eine Quittung von deinem Dezernatsleiter, auf der steht …«, sie hielt ihre Hand wie ein Blatt Papier und zeichnete mit dem Zeigefinger der anderen Linien darauf, »… bei Schwerverbrechen ist die SOK einzubeziehen und nicht durch Rumgelaber von der Arbeit abzuhalten? Ich besorg dir den Zettel. Jetzt gleich. Per Eilboten.« Sie schob eine Hand in ihre Hosentasche und zog mit einem »Soll ich oder soll ich nicht«-Blick ihr Telefon heraus.

Steevens bedeutete ihr, dass sie das Telefon wieder einstecken solle. »So können wir hier eh nicht arbeiten bei dem Menschenauflauf. Das hat keinen Zweck.«

Femke sah Ceylan unbekümmert mit den Schultern zucken, als ginge sie das alles nichts an. Sie fragte: »Wann können wir aufs Boot?«

Steevens musterte Ceylan mit einem Blick, als habe sie nicht alle Tassen im Schrank. »Die Fischer«, erklärte er, »sind auf dem Boot rumgetrampelt. Die Rettungskräfte vom Seenotkreuzer und der Notarzt …«

Ceylan nickte, schob das Handy zurück und ließ die Hände in den Hintertaschen ihrer Jeans stecken.

»… die Rechtsmedizin rennt drauf herum, die Bestatter werden es noch tun, und der ganze Tatort ist ohnehin ein Desaster …«

»Okay.«

»… allein, bis wir die ganzen Fremdspuren auseinanderklamüsert haben, und wir werden das Boot auch von unten untersuchen müssen, und wir haben hier Hunderte von Zuschauern und die Medien. Wenn wir das Boot in die Marina schleppen lassen, macht es das nicht besser. Wir machen hier nur das Nötigste, und dann …«

»Hey.« Ceylan sah ihn ganz ruhig an. »Sag mir einfach, wann wir aufs Boot können.«

»Im Moment am liebsten gar nicht. Reichen euch nicht fürs Erste die Bilder und Videos?«

Fred stieß ein Pfeifen aus und zog sich einen Schokoriegel aus der Brusttasche seines Sakkos. Er trug sie dort wie andere Kugelschreiber.

Ceylan erwiderte: »Kommst du jetzt noch klar, oder was?«

»Eben nicht. Ich komme ganz und gar nicht klar.«

Ceylan rollte mit den Augen. »Ey, red ich chinesisch, oder du? Worum geht es hier?«

Steevens zögerte einen Moment, wie um sich zu sammeln. Dann sagte er: »Was ich nicht brauche, sind weitere Spuren an Deck. Was ich brauche, ist ein Kran, der das Boot schön vorsichtig auf einen Anhänger hievt und es mir in eine große Halle bringt, wo ich es mit meinem Team und allen möglichen Sachverständigen in aller Ruhe von allen Seiten betrachten kann.«

Da hatte er nicht unrecht, dachte Femke. Unter all den Schaulustigen in aller Ruhe eine komplexe Spurensicherung vorzunehmen, war nicht möglich. Und es stimmte ebenfalls, dass der Tatort ein Alptraum war: Alles, was von Unbeteiligten an unumgänglichen Veränderungen vorgenommen wurde, jede Kleinigkeit musste akribisch dokumentiert werden, um sie später von der Summe aller Spuren wieder abzuziehen. Es gab Fußspuren von den Fischern? Da mussten Abdrücke ihrer Schuhe genommen und exakt aufgelistet werden, was sie wann wie wo an Bord getan und was angefasst hatten. Das galt auch für die Seenotrettung. Es galt für jeden. Alles spielte eine Rolle. Auf der Yacht schien es neben einem Blutbad noch einen Brand und einen Wassereinbruch gegeben zu haben. Außerdem hatte es geregnet und der Regen die Spuren an Deck verwischt. Kurzum: Die Spurensicherung war nicht zu beneiden.

»Gut«, sagte Ceylan, »wir organisieren dir, was du brauchst. Dann gehen wir aufs Boot.«

Steevens versenkte das Gesicht in den Händen. Natürlich würde er sie so oder so den Tatort in Augenschein nehmen lassen, völlig klar. Aber er wollte es auf einen Versuch ankommen lassen und sagte zwischen den Fingern hindurch: »Ihr bekommt so viele Fotos, wie ihr wollt. Videoaufnahmen. Alles. Reicht das denn nicht, wenn ihr später …«

»Reicht nicht.«

Fred faltete die Verpackung seines Schokoriegels ordentlich zusammen und steckte sie ein. »Wir gehen an Bord«, sagte er, »machen drei Schritte, verschaffen uns einen Überblick. Wir schauen in die Kabine. Schon sind wir wieder weg.«

Steevens drehte sich einfach um, winkte ab und meinte: »Macht doch, was ihr wollt. Macht ihr ja sowieso.«

Fred nickte, Ceylan auch. Femke strich sich eine Strähne hinters Ohr. »Was ist mit der verletzten Zeugin?«, fragte sie.

Fred antwortete: »Nicht ansprechbar. Hoher Blutverlust. Lebensgefährliche Verletzungen.« Er sah wirklich blöd aus mit dieser Brille zu seinem übrigen Aufzug. Blöd, aber irgendwie auch cool. Und damit passte es wieder zu ihm, denn Fred war cool. Manchmal so sehr wie Clint Eastwood auf Eis, obwohl er eher das Format eines übergroßen Teddybären hatte. »Keine Personalien, gar nichts. Sie hat etwas zu den Fischern gesagt. Sie hat gesagt: ›Ich bin neu.‹«

»Neu?«

»Neu. Vielleicht ist das ein Name. Noi. Vielleicht stammt sie aus Vietnam oder so. Sah aber nicht asiatisch aus. Eher europäisch. Mittelblond. Vielleicht dein Alter und dressed to kill und nicht wie für einen Bootsausflug.«

»Wer weiß«, meinte Ceylan, »was das für eine Art von Bootsausflug war oder werden sollte.«

»Die drei Leichen«, fuhr Fred fort, »sind männlich. Mittleren Alters, heißt es. Etwa so wie ich und … Du weißt schon. Der andere.«

Femke wusste, wen Fred meinte.

»Wo steckt der überhaupt?«

»Er hat doch ein paar Tage frei«, sagte Ceylan. »Wollte etwas regeln. Irgendwo in Dänemark.«

Fred linste über den Rand der Sonnenbrille. »Er ist wieder in Bullerbü?«

Ceylan lachte leise, Femke nicht. Sie wusste, was er regeln wollte. Und das war vieles, aber nicht zum Lachen. Sie fragte: »Soll ich ihn anrufen?«

»Du kennst ihn. Er würde einen Anfall bekommen«, erwiderte Fred, »wenn er erfährt, was läuft – und dass es ohne ihn läuft.«

Ceylan verschränkte die Arme, betrachtete ihre Schuhspitzen. Dann sah sie Femke an. »Okay, Urlaub ist Urlaub. Aber das hier ist die erste echt fette, krasse Sache für unsere Abteilung. Das werden wir nicht vergeigen. Der Cowboy soll das Pferd satteln und antraben.«

Femke nickte und suchte nach ihrem Telefon. »Ich richte es aus«, sagte sie. Wenngleich sie es mit Sicherheit anders formulieren würde.

7.

Die Luft war klar und frisch. Der Himmel wolkenlos und blau. Draußen saßen Menschen unter Bäumen an dem schmalen Kanal, der mitten durch Aarhus verlief und am Hafen in eines der Bassins mündete. Drinnen saß Kriminalhauptkommissar Tjark Wolf und trank seinen zweiten Kaffee. Schwarz und stark. Er schob den leeren Teller, auf dem bis eben noch ein mit Spiegelei überbackenes Sandwich gelegen hatte, zur Seite, wischte sich einige Krümel aus dem Mundwinkel und dem von einigen grauen Strähnen durchzogenen Kinnbärtchen und wartete weiter.

Tjarks Tisch befand sich in der hinteren Ecke des Café Faust am Åboulevarden. Die Wand hatte er im Rücken. Vor ihm öffnete sich der Raum, durch den Lounge-Musik mit Ethnoelementen flutete. Modern, belanglos, aber angenehm. Ebenso wie die Einrichtung. Nussbaumstühle mit schwarzen Lederpolstern, ebensolche Hocker an einer langen Theke, Holzfußboden, knallige Bilder an den Wänden. Skandinavisches Interior-Design. Zeitlos und stets gefällig.

Eine der dunkel gekleideten Angestellten des Cafés kam lächelnd auf ihn zu und fragte, ob sie abräumen dürfe. Das heißt, Tjark nahm an, dass sie ihn das fragte. Sein Dänisch war nicht besonders. Eigentlich kaum vorhanden. Er nickte, lächelte freundlich zurück und stellte fest, dass er richtig mit seiner Annahme gelegen hatte, als die Bedienung mitsamt Teller und Besteck wieder abschwirrte.

Einige Minuten verstrichen. Minuten, in denen Tjark gerne eine geraucht hätte. Aber natürlich ging das hier drin nicht. Draußen auch nicht. Keine Aschenbecher auf den Bistrotischen unter den Sonnenschirmen am Kanal. Er betrachtete die dort sitzenden Gäste. Er drehte den Kaffeebecher auf der Untertasse links im Kreis herum, nahm das Handy aus der Innentasche seiner dünnen italienischen Kalbslederjacke, sah auf das Display, steckte das Handy zurück und drehte die Tasse rechts im Kreis herum.

Als er wieder aufblickte, fiel ihm eine Frau auf. Sie hastete über den Boulevard und steuerte zielstrebig das Café Faust an. Im Gehen musterte sie die Tische der Außengastronomie. Scannte sie regelrecht. Dann ruckte ihr Kopf herum wie der eines Raubvogels, und sie betrat durch eine der offen stehenden Flügeltüren aus Glas das Innere. Sah sich suchend um. Schien zu finden, was sie suchte.

Die Frau war groß und schlank, vielleicht schon an die fünfzig und hatte sich dafür phantastisch gehalten. Manche Frauen wurden mit jedem Jahr attraktiver. Ihr blondes Haar war kurz geschnitten, sie trug einen Rock mit kniehohen Stiefeln und eine zweireihige Seemannsjacke. Sie hatte eine größere Tasche geschultert und machte Tjark in der Ecke aus. Ein fragender Blick von ihr. Er hob leicht die Hand, stand auf. Die Frau begrüßte ihn mit einem unverbindlichen Lächeln, festem Handgriff und ebenso festem Blick. Ihre Augen waren wasserblau.

»Anne Madsen«, stellte sie sich vor. Aber natürlich wusste Tjark, wer sie war. Genau wie sie wusste, wer er war. »Entschuldigung«, sagte sie auf Englisch, »dass ich mich etwas verspätet habe.«

Sie setzte sich und stellte die Tasche auf ihrem Schoß ab. Tjark nickte und setzte sich ebenfalls. Das Polizeirevier in Aarhus an der Ecke Midtjylland und Ridderstræde sei nicht so weit entfernt, hatte sie noch am Telefon gesagt, und das Café als Treffpunkt vorgeschlagen. Tjark fragte nicht nach, was sie wohl aufgehalten hatte. Er hatte nur Augen für die Akte, die die Kriminalpolizistin nun aus der Tasche zog und auf den Tisch legte.

»Ich werde die Unterlagen anschließend wieder mitnehmen müssen«, sagte Anne Madsen, wie um sich zu entschuldigen, und bestellte einen Orangensaft.

»Völlig klar.«

Tjark nickte. Madsen hatte diesen unverfänglichen Ort nicht nur aus geographischen Gesichtspunkten ausgewählt. Sondern auch deswegen, damit die Akteneinsicht so inoffiziell wie möglich wäre. Für einen Termin hätte Tjark sich auf dem Revier als Besucher anmelden müssen. Ein deutscher Polizist, der im Urlaub herumschnüffelte, sich mit Ermittlern traf und Akteneinsicht nehmen wollte, könnte Fragen aufwerfen. Wenn sich hingegen eine dänische Ermittlerin eine alte Akte mit in die Mittagspause nahm, um irgendetwas nachzuschlagen, und zufällig ein deutscher Urlauber an ihrem Tisch saß, interessierte das keinen.

Madsen sah Tjark einen Moment lang schweigend an. »Wollen Sie das wirklich sehen und wissen?«

Tjark nickte.

Madsen schob Tjark die Akte zu. Er schlug sie auf und wurde ein Vierteljahrhundert zurückkatapultiert. In eine Zeit, als er gerade seine Ausbildung bei der Polizei beendet hatte.

Seine Eltern hatten nie viel Geld gehabt. Als Junge musste er Sachen aus dem Secondhand-Kaufhaus in der Schule tragen, weswegen er heute viel Wert auf teure Kleidung legte. Von seinem ersten Gehalt hatte er seinen Eltern einen Urlaub in Dänemark geschenkt. Im Norden Jütlands – noch etwas nördlich von Aarhus. Dazu gehörte auch eine Tagesreise nach Kopenhagen. Sein Vater war in den Dünen mit dem Fuß umgeknickt. Deswegen war Tjarks Mutter alleine aufgebrochen. Sie fuhr nach Frederikshavn, von wo aus die großen Fähren zwischen Jütland und Kopenhagen pendeln. Sie stieg auf die Fähre und kam nie zurück. Zumindest nicht lebend. Sie war ertrunken. Ihre Leiche war einige Tage später angespült worden. Die Behörden gingen von einem Unfall aus, vielleicht von Selbstmord, was Tjark jedoch nicht glaubte. Dennoch fiel nach seiner Meinung auch niemand einfach so von einer Fähre und ertrank.

Das Ereignis hatte Tjarks Leben geprägt. Hätte er den Eltern die Reise nicht geschenkt, wäre seine Mutter wohl noch am Leben. Sein Vater vielleicht ebenfalls, denn der Tod seiner Frau hatte ihn seelisch und gesundheitlich schwer belastet. Vor zwei Jahren war bei ihm Krebs diagnostiziert worden. Im Krankenhaus war er an einem unerkannten Aneurysma gestorben. Eine Hauptschlagader war geplatzt. Folge von zu hohem Blutdruck. Hoher Blutdruck war eine typische Folge von Stress. Stress wegen des rätselhaften Todes seiner Frau, zum Beispiel.

Anne Madsen erhielt ihren Orangensaft und trank ein wenig davon. »Es war mein erster Fall«, sagte sie. »Ich war ganz frisch bei der Kripo und mit den Ermittlungen befasst. Leichter Fall für Einsteiger. Entschuldigung, wenn ich das so nüchtern ausdrücke.«

Tjark nickte und blätterte durch die Papiere und Formulare. Alle waren in Dänisch verfasst. Er verstand kein Wort. In der Mappe lagen auch Fotos. Er scheute sich noch, sie zu betrachten.

»Kein Problem«, sagte Tjark. »Und vielen Dank, dass Sie mir so unbürokratisch …«

Die Polizistin machte eine abwinkende Geste. »Wir sind Kollegen. Darf ich Sie dennoch etwas fragen?«, meinte Madsen.

»Sicher«, sagte Tjark.

»Ich kann verstehen, dass Sie der Tod Ihrer Mutter immer noch bewegt. Dass er wie ein Schatten auf Ihrer Seele liegt. Aber Sie hätten schon viel früher die Möglichkeit gehabt, nach Antworten auf Ihre Fragen zu suchen. Sie sind doch Polizist, nicht irgendeiner zudem. Sie sind Mitglied in einer Sonderkommission. Soweit ich weiß, haben Sie auch ein Buch geschrieben und haben doch Mittel und Wege und hätten mich schon viel früher anrufen können.«

Damit hatte Madsen völlig recht. Und Tjark keine Antwort darauf.

»SOK«, sagte er.

»Bitte?«

»Die Kommission kürzt sich SOK ab. Sie kümmert sich um den Bereich des nördlichen Niedersachsen. Schwer- und organisierte Kriminalität.«

Und bestand im Kern aus vier Personen. Lächerlich angesichts des Aufgabengebiets, aber es gab die Option, sich aus Ermittlerpools zu bedienen oder mit den örtlichen Behörden zu kooperieren. Die vier Personen waren Femke, Fred, Ceylan und er selbst. Die Fantastic Four.

Ceylan hatte die Leitung inne und war damit Tjarks Chefin. Bemerkenswert, weil Tjark ihr früher jede Menge Starthilfe gegeben hatte, aber kein Problem. Ceylan war top, und sie hätten Tjark bei keiner Behörde mehr einen Führungsjob gegeben. Weil es zu diesen dummen internen Verfahren gekommen war. Weil Tjark einige Tatverdächtige härter als nötig angefasst hatte. Mit dem Buch spielte Madsen auf seinen erfolgreichen True-Crime-Bestseller »Im Abgrund« über seine Fälle und die Polizeiarbeit im Allgemeinen an. Bei der Titelwahl musste damals sein Unterbewusstsein gesprochen haben, denn vor dem Abgrund stand er oft. Und was war das Meer, in dem seine Mutter ertrunken war, anderes als eine gähnende Tiefe?

Seit ihrem Tod hatte er ein Problem mit der See. Hatte sich deshalb eine Tätowierung auf den Arm stechen lassen – das bekannte Motiv einer alles verschlingenden großen Welle vor Kanagawa aus der Holzschnittserie »36 Ansichten des Berges Fuji« des japanischen Künstlers Hokusai. Ein noch größeres persönliches Problem hatte er mit Fähren – und ausgerechnet im letzten Sommer eine Menge mit einer solchen zu tun gehabt.

Davor hatte er sich sogar eine Auszeit gegönnt und ein Jahr in Dänemark in einem Strandhaus verbracht, um die Dämonen in den Griff zu bekommen, die ihn manchmal gewalttätig werden ließen. Genutzt hatte es nichts. Selbst im letzten Jahr hatte er sich noch davor gescheut, die zweihundert Kilometer von Ringköbing nach Aarhus zu fahren und sich mit Anne Madsen zu treffen, die ihn jetzt prüfend ansah. Ansah mit diesem Polizistenblick, der alles und nichts bedeuten konnte und einen durchleuchtete wie ein Röntgengerät.

Ja, er hätte sich viel früher um Klärung bemühen können. Eigentlich paradox, denn er kannte auf der einen Seite jedes medizinische Detail der Todesumstände seines Vaters. Über die seiner Mutter wusste er lediglich vom Hörensagen Bescheid.

Er wusste aus Erzählungen seines Vaters, dass sie wahrscheinlich ein Foto hatte machen wollen, sich zu diesem Zweck auf die Brüstung eines Außendecks stellte und dabei wohl von Bord gefallen war. Er erinnerte sich noch gut an den Moment des Telefonanrufs. »Es gab ein Unglück. Mama ist tot.« Erinnerte sich an die Uhrzeit, wo er gewesen war, was er angehabt und gefrühstückt hatte. Dass eine Wespe im Büro und sein rechter Schnürsenkel lose gewesen war. Jede Kleinigkeit war noch präsent. Nur, warum er bislang nie um eine Akteneinsicht gebeten hatte, darauf hatte er keine greifbare Antwort. Oder vielleicht doch, denn Tjark dachte nicht gerne über sich nach. Stieß nicht gerne Türen auf, die besser verschlossen blieben, und die Tür mit der Aufschrift »Fährunfall« war verriegelt und verrammelt. Was sich dahinter befand, würde viel zu viel mit dem zu tun haben, wie Tjark geworden war. Und außerdem hatte er stets eine unbestimmte Angst davor verspürt, einen Blick durch den Spalt zu werfen. Denn was, wenn es sich doch um einen Selbstmord handelte? Für Selbstmorde gab es immer Gründe. Sie geschahen nicht von heute auf morgen. Was also, wenn er sein Leben lang ein falsches Bild von seinen Eltern gehabt hatte?

Tjark trank einen Schluck Kaffee. Er setzte die Tasse wieder ab und sagte zu Anne Madsen, die ihn weiterhin fragend ansah: »Sicher hätte ich mich schon früher bei Ihnen melden können. Vielleicht war die Zeit einfach noch nicht reif dafür.«

Madsen nickte. Tjark blätterte in den Papieren, ohne sie wirklich anzuschauen. Er fragte: »Ich erinnere mich, dass mein Vater von der deutschen Polizei gefragt wurde, ob es einen Abschiedsbrief gab, meine Mutter depressiv war oder an einer schweren Krankheit litt. Irgendetwas dergleichen. Nachdem sie das ausschließen konnte, hat die dänische Polizei die Sache als Unfall deklariert, abgehakt und den Fall geschlossen.«

Madsen nickte erneut. »Es gab eine Reihe von Untersuchungen und Gutachten. Es gab die von der Staatsanwaltschaft beauftragten, rechtsmedizinische, Sachverständigengutachten der Reederei, es gab Gutachten der Reedereiversicherung. Sie wurden allesamt akribisch ausgeführt und bewertet. Denn wenn Menschen einfach so von den Schiffen fallen, könnte das ein großes Sicherheitsproblem darstellen und Reedereien möglicherweise Millionen Kronen an Strafen und Schadensersatz kosten. Geht es ums Geld, sehen die sehr genau hin.«

Tjark verstand.

»Die Gutachten kamen jeweils zu dem Schluss, dass es keine Sicherheitsprobleme gab und Fremdverschulden ausgeschlossen werden konnte.«

Tjark hielt den Atem an und zog einige Bilder aus der Akte. Fotografien aus der Rechtsmedizin. Sofort hatte er einen Geschmack im Mund, als habe er an einer Batterie geleckt und gleichzeitig auf Alufolie gebissen.

Angela Wolf, seine Mutter, war stets eine freundliche Frau gewesen. Nicht groß, etwas rundlich. Meistens roch sie nach Marzipan, was mit ihrem Lieblingsparfüm zu tun hatte. Sie war nicht einmal fünfzig Jahre alt geworden. Tjark hatte sie zum letzten Mal lebend gesehen, als sie voller Vorfreude ins Auto einstieg, um mit Papa nach Dänemark zu fahren. Sie hatte gestrahlt. Gestrahlt wie immer, von innen heraus. Niemand konnte je etwas Schlechtes über sie sagen. Sie war freundlich, immer um Harmonie bemüht, sensibel und herzlich. Sie hatte sich für Tjark immer mehr gewünscht, als sie ihm bieten konnte. Und sie hatte etwas Besseres verdient, als nackt und blauweiß wie ein toter Fisch mit matten Augen auf einem Stahltisch liegend abfotografiert zu werden.

Er räusperte sich und fragte: »Was, denken Sie, ist geschehen?«

»Ich bin mir nicht sicher«, sagte Madsen.

Tjark blickte auf und schob die Aufnahmen zurück. Er hatte genug gesehen. Und er hatte mit allen möglichen Antworten gerechnet. Nicht mit dieser.

Er fragte: »Nicht sicher?«

Die Polizistin leerte ihren Orangensaft. »Es waren damals andere Zeiten«, sagte sie. »Und es gab keine Webcams, keine Bordkameras, niemanden, der etwas mit dem Handy filmte. Keine Zeugen und zwei lediglich theoretische Erklärungsansätze, wie es zu dem Unfall gekommen sein könnte. Erstens: Ihre Mutter geht raus, um ein Foto zu machen, steigt dazu auf eine Sprosse der Stahlbrüstung auf dem Aussichtsdeck. Die Sprosse ist rutschig, weil es an dem Tag regnet. Sie verliert das Gleichgewicht und kippt über die Brüstung. Zweitens: Sie geht raus, der Wind verweht zum Beispiel ihren Schal, sie will ihn fassen, steigt dazu auf die Brüstung, rutscht aus und fällt über Bord. Das rechtsmedizinische Gutachten stützt die Annahme eines Sturzes, weil es eine gebrochene Rippe und einen länglichen Bluterguss knapp oberhalb der Niere an der linken Seite des Torsos gab. Das kann wie folgt geschehen sein: Im Ausrutschen will sie sich fangen, verdreht den Körper und trifft seitlich auf den oberen Rand der Brüstung auf. Durch die Hebelwirkung stürzt sie dann ins Meer.«

Tjark nickte. Er hatte die Verletzungen auf den Bildern gesehen und würde die Bilder für den Rest seines Lebens nicht vergessen. Er räusperte sich. »Aber die Theorien haben Haken.«

Madsen schwieg.

»Meine Mutter hat nie Fotos gemacht. Sie hatte keine Kamera. Mein Vater hätte ihr seine niemals mitgegeben. Es war außerdem schlechtes Wetter und regnete. So schlechtes Wetter, dass sich außer ihr bestimmt niemand sonst auf dem Deck befand, denn es gab keine Zeugen. Außerdem macht niemand bei solchem Wetter Bilder.«

Madsen schwieg weiter.

Tjark fuhr fort: »Wenn einem der Wind ein Tuch vom Hals reißt und ins Meer weht, dann beugt man sich nach vorne, um es zu fassen. Tritt vielleicht auf eine Sprosse, um das Tuch im Flug zu erreichen. Hält sich mit links fest, streckt die Rechte aus. Streckt sich zu weit aus, verliert das Gleichgewicht und fällt sofort kopfüber. Trifft mit dem Magen auf oder der vorderen Hüfte, nicht seitlich.«

»Oder verdreht dennoch die Körperachse. Bei einem Sturz kann alles Mögliche geschehen. Zumal wir nicht wissen, an welcher Stelle des Decks genau der Unfall geschah.« Madsen zögerte einen Moment. Dann fügte sie hinzu: »Es gab Befragungen. Der Betreiber des Bordkiosks hat gegenüber der Polizei ausgesagt, ihre Mutter habe sich einen Kaffee gekauft. Dann sei sie nach draußen gegangen.«

»Und warum haben Sie eben gesagt, Sie seien sich nicht sicher?«

Madsen zögerte erneut. »Es war eine Autofähre. Als der Kioskbetreiber sagte, ihre Mutter sei nach draußen gegangen, hat er nicht das Panoramadeck gemeint. Er bezog sich auf das Parkdeck.«

»Was sollte sie dort gewollt haben?«

»Wissen wir nicht.«

»Sie hatte keinen Führerschein. Mein Vater hat sie zur Fähre gefahren. Meine Mutter ging an Bord. Mein Vater fuhr wieder zurück. Meine Mutter war nur als Passagierin an Bord. Sie hätte keinen Grund gehabt, aufs Parkdeck zu gehen …«

»… denn das Auto Ihres Vaters war nicht an Bord, das stimmt. Es gibt auch keine Anhaltspunkte dafür, dass es auf einem der Parkplätze am Hafen parkte.«

Tjark starrte schweigend in die Tasse und dachte über Madsens Bemerkung nach. Natürlich hatten sie damals überprüft, ob sein Vater vielleicht nicht doch mit auf dem Schiff gewesen war und bei dem Unfall vielleicht eine Rolle gespielt haben könnte. Mit anderen Worten: Ob Tjarks Vater vielleicht seine Frau ermordet hatte. Der Gedanke war unerträglich, aber die Kollegen hatten nur ihre Arbeit getan. Er hätte nicht anders gehandelt.

»Trotzdem geht sie aufs Parkdeck«, sagte Tjark und leerte die Tasse. »Warum? Dort gibt es nichts zu sehen.«

»Von dort aus gelangt man über eine Treppe zum Panoramadeck.«

»Wieso sollte man diesen Umweg wählen?«

»Vielleicht wollte sie sich umsehen.«

Tjark schüttelte den Kopf. »Auf einem Parkdeck?«

»Oder jemanden treffen«, sagte Madsen. »Oder sie folgte jemandem dorthin.«

Tjark schwieg einen Moment. Er fragte: »Treffen? Meine Mutter?« Tjark überlegte. Fand keine Lösung. Wem sollte sie gefolgt sein? Warum?

»Wir alle«, sagte Madsen und beugte sich leicht nach vorne, »haben unsere Geheimnisse, nicht? Unsere Klüfte.«

Tjark verstand, worauf Madsen hinauswollte. »Meine Mutter hatte keine Affäre. Das wäre …« Er machte eine unbestimmte Geste. »Das ist Unsinn. Und selbst wenn: Sie war mit meinem Vater da. Er wäre normalerweise mit an Bord gewesen, hätte er sich nicht den Knöchel verstaucht.«

»Eine Frau alleine an Bord der Fähre in Urlaubslaune«, sagte Madsen. »Ein netter Mann, ebenfalls alleine, macht ihr Komplimente, flirtet mit ihr. Sie springt drauf an. Beide fahren nach Kopenhagen. Beide allein. Warum nicht zu zweit durch die Stadt schlendern?«

Tjark schwieg und schluckte. Er hatte sich alles Mögliche ausgemalt. Hundertmal überlegt, wie es war, zu ertrinken. Wie seine Mutter ins Meer gefallen und die Wellen ihr immer näher gekommen waren. Aber an das, was Madsen gerade vorschlug, hatte er nicht im Entferntesten gedacht.

Madsen sprach weiter. Im unverfänglichen Tonfall, um Tjarks Gefühle nicht zu verletzen. Aber sachlich genug, um ihren Standpunkt zu verdeutlichen.