11,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: btb Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

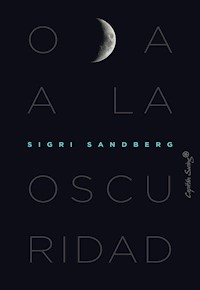

Wann haben Sie zum letzten Mal die Sterne gesehen?

Im Winter ist Norwegen in Dunkelheit getaucht. Aber ist das auch wirklich der Fall? Zwei Drittel der Norwegerinnen und Norweger, wie auch 80 Prozent der Menschen in Nordamerika, können nachts die Milchstraße nicht mehr sehen. Straßenlaternen, Neonlichter und Bildschirme erhellen den Himmel und machen es unmöglich, etwas im Nachthimmel zu erkennen.

Solange sie denken kann, hat Sigri Sandberg Angst vor der Dunkelheit. Mitten im Winter begibt sie sich allein auf eine Reise in die Berge, um sie zu erleben und zu verstehen, was hinter der Angst steckt. Auf ihrer Reise macht sie uns mit einer besonderen Frau bekannt: Christiane Ritter, die 1934 einen ganzen Winter in einer Trapperhütte in Spitzbergen verbrachte.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 145

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Zum Buch

Im Winter ist Norwegen in Dunkelheit getaucht. Aber ist das auch wirklich der Fall? Zwei Drittel der Norwegerinnen und Norweger, wie auch 80 Prozent der Menschen in Nordamerika, können nachts die Milchstraße nicht mehr sehen. Straßenlaternen, Neonlichter und Bildschirme erhellen den Himmel und machen es unmöglich, etwas im Nachthimmel zu erkennen.

Solange sie denken kann, hat Sigri Sandberg Angst vor der Dunkelheit. Mitten im Winter begibt sie sich allein auf eine Reise in die Berge, um sie zu erleben und zu verstehen, was hinter der Angst steckt. Auf ihrer Reise macht sie uns mit einer besonderen Frau bekannt: Christiane Ritter, die 1934 einen ganzen Winter in einer Trapperhütte in Spitzbergen verbrachte.

Zur Autorin

SIGRISANDBERG ist eine norwegische Journalistin und Sachbuchautorin, die vor allem über Polarregionen, das Leben in der Natur und das Klima schreibt. Sie hat Journalismus an der Universität Oslo studiert und lebt in Svalbard.

Sigri Sandberg

Dunkelheit

Aus dem Norwegischen von Daniela Syczek

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen. Deutsche Erstausgabe August 2022 btb Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München Copyright © der Originalausgabe 2019 Samlaget Umschlaggestaltung: semper smile Umschlagmotiv: © Johanne Hjorthol ts · Herstellung: sc Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck Alle Rechte vorbehalten ISBN: 978-3-641-25688-3V001www.btb-verlag.dewww.facebook.com/btbverlag

Für Vinjar, Styrk und Steinar

»Vielleicht kommt die Sonne überhaupt nicht mehr wieder.

Vielleicht ist es finster auf der ganzen Welt.«

Christiane Ritter

Dunkelheit

Eine Liebeserklärung an den Nachthimmel

Die Autorin wurde durch ein Stipendium von Det Faglitterære Fond unterstützt

Vorwort

Wann hast du zum letzten Mal den Sternenhimmel betrachtet?

Schau dir doch mal ein Satellitenbild der Erde an. Wo unser Nachthimmel früher tiefschwarz war, leuchtet der Erdball heutzutage wie eine blinkende Weihnachtskugel. Den Zoom auf eine Stadt gerichtet, sieht man Flut- und Neonlichter, Autoscheinwerfer und Straßenbeleuchtung. Zoomt man noch tiefer in die Landkarte, bis zum eigenen Schlafzimmer, erkennt man vielleicht sogar Lampen, Fernseher, Tablets und Handybildschirme. Wer in einer Stadt wohnt und aus dem Fenster schaut, dessen Blick wird von einem grau-gelben Schleier von der Milchstraße getrennt – selbst nachts, selbst im Winter, selbst in Norwegen, dem Polarnachtland.

Der Mensch hat immer schon gegen die Dunkelheit gekämpft – aber ist es uns nun bald mal hell genug? Inwiefern verändert all dieses Licht uns und andere Lebewesen?

Es soll Ärzte geben, die sowohl selbst als auch ihren Patientinnen und Patienten als Schutz vor künstlichem Licht orangefarbene Brillen aufsetzen. Andere kämpfen gegen die globale Lichtverschmutzung und setzen sich für das von ihnen postulierte Menschenrecht ein, einen klaren Sternenhimmel zu erleben.

Im Hochgebirge Norwegens, im Örtchen Finse, ist es noch dunkel und sternenklar, was man besonders jetzt, zur finstersten Jahreszeit, genießen kann. Dort will ich hin – um nach natürlicher Dunkelheit, Wissen und dem Nachthimmel zu streben und herauszufinden, wie lange ich dort zu bleiben wage. Paradoxerweise fürchte ich mich nämlich vor beiden Szenarien; vor dem Zuviel und dem Zuwenig an Licht. Doch die Angst vor der Dunkelheit nimmt mich stärker ein, zumindest wenn ich ganz allein bin.

Nach Finse führt keine Autobahn, also kaufe ich mir ein Zugticket.

Tag 1

Montag

Montag Morgen, ziemlich früh, rollt der Zug aus der Stadt hinaus, während diese flimmert und flackert und regelrecht in künstlichem Nachtlicht badet. Meinen großen blauen Rucksack quetsche ich zwischen riesige Koffer und Taschen im Gepäckfach des Waggons Nummer vier, suche meinen Sitzplatz und lasse mich auf Platz 36 nieder.

Wie viele andere in dieser Stadt, wohne ich in einem Wohnblock mit dem Luxus einer Rundumaussicht auf den Fjord und Tausende von Hausdächern, dazwischen ein bisschen Waldfläche. Nachts jedoch verwandelt sich all das in ein leuchtendes, fast knisterndes Rauschen aus starkem Summen, das von höheren Tönen unterbrochen wird. Alle Großstädte sind nachts in diesen Kunstlichtteppich eingehüllt, auch Oslos Licht strahlt 150 bis 200 Kilometer weit in alle Richtungen. Kein Wunder also, dass es bekanntermaßen schwierig ist, den Sternenhimmel von hier aus sehen zu können, geschweige denn die Milchstraße – unmöglich.

Das ordentliche Tageslicht des Vormittags lässt sich allmählich blicken, während der Zug vor sich hin rattert.

Waggon vier surrt vor lauter Gesprächen und Schritten, leiser Musik, Kaffeeschlürfen und einem huttragenden Kontrolleur, der hustend nach den Tickets fragt. Mit an Bord genommen habe ich meinen Laptop und einige Bücher, von denen eines von einer Frau handelt, die sich aus einem anderen Dorf auf den Weg machte. Christiane Ritter war unterwegs in den hohen Norden, nach Spitzbergen und sollte dort einen Winter und eine Dunkelheit erleben, die ihr bis dahin unbekannt gewesen war. Doch wie dunkel wird es so nahe am Nordpol eigentlich wirklich? Und würde sie damit zurechtkommen?

Christiane

Christiane war eine Dame des böhmischen Großbürgertums, das damals Teil der Tschechoslowakei war. Ihr Ehemann, Hermann Ritter, war Pelztierjäger auf Svalbard, dem Archipel zwischen Nordpol und norwegischem Festland. Er versuchte, sie in den Norden, genauer gesagt in den nördlichen Teil der größten Insel Spitzbergens, nach Gråhuken, zu locken. Ihre Kunstmalerei, ihre vierjährige Tochter und ihr Freundeskreis ließen sie zögern, ihr Mann jedoch schrieb einen Brief nach dem anderen, in denen er sie aufforderte: »Laß alles liegen und stehen und folge mir in die Arktis!«

Er schrieb, dass es ihm unmöglich sei, ihr das Leben dort genau schildern zu können – das ewige Licht des Sommers. Die endlose Dunkelheit des Winters. Sie müsse kommen, um sich selbst ein Bild zu machen. Schließlich ließ sie sich überreden, packte ihre Koffer und brach im Sommer 1934 auf. Mit sich nahm sie ihre Bibel, Kamelhaarunterwäsche, getrocknete Petersilie und Malutensilien. Sie bestieg ein Schiff, das sie immer weiter, Norwegens Küste entlang, Richtung Norden brachte und ihr eine Landschaft eröffnete, die zunehmend karger und einsamer wurde.

Sie passierte den nördlichsten Festlandspunkt und segelte an Bjørnøya vorbei. Als die anderen Passagiere herausfanden, wo ihr Ziel lag, erschraken sie: »So. Na, das schlagen Sie sich mal ausm Kopp. Da frieren Sie ja tot auf der Insel. Da passen Sie nicht hin, Sie kleene Puppe. Und Skorbut könn’ Sie da auch kriegen.«

An der Nordwestküste Spitzbergens, in Ny-Ålesund, traf sie ihren Mann, gemeinsam segelten die beiden mit einem kleineren Boot weiter. Hier rühmten sich viele Menschen lautstark, die Inselgruppe zu kennen und ein Norweger beschrieb den Frühling als die beste Zeit dort. Christiane glaubte nicht, dass es sich für sie so anfühlen würde und lehnte trotzig ab, jemals so wie diese Menschen zu werden. »Oh, Sie werden auch gefangen werden«, sagte der Norweger leise, aber bestimmt.

Nach einer langen Reise sah Christiane in der Ferne endlich Gråhuken, einen menschenleeren grauen lang gestreckten Küstenstreifen. Sie erblickte auch die Hütte, von der sie dachte, sie sähe aus wie eine winzig kleine Schachtel, die an Land geschwemmt worden war. Hier sollte sie also leben – gemeinsam mit ihrem Mann und noch einem Jäger und das ein ganzes Jahr lang. Einen unglaublichen, langen Winter lang. Auf dem Boot sprach niemand, nur ein älterer deutschsprachiger Herr rang sich ein paar Worte ab: »Nein, gnädige Frau, da können Sie doch unmöglich den Winter über bleiben. Das wäre ja ein bodenloser Leichtsinn!«

Überall Grau und Regen, sodass in Christiane der Eindruck entsteht, es handle sich um ein äußerst ungemütliches Land. »Nichts als Wasser, Nebel und Regen; es benebelt die Menschen, bis sie ihren Verstand verlieren. Was haben die Menschen bloß an dieser Insel? Wie viel Hoffnungen, wie viele stolze Pläne sind hier vernichtet worden, wie viele Unternehmungen sind gescheitert, und nicht zuletzt: wie viele Menschenleben hat das Land gefordert!«

Sie bringen ihr Gepäck an Land, und Christiane begutachtet die kleine Hütte: 7,42 x 1,28 Meter groß, insgesamt weniger als zehn Quadratmeter Fläche und 250 Kilometer von der nächstgelegenen Stadt Longyearbyen entfernt. Als das Boot ablegt, wird ihr klar, dass es völlig ungewiss ist, wann sie das nächste Mal andere Menschen treffen wird. Die Jäger und Fänger besitzen keine Satellitentelefone, es gibt keinen Rettungsdienst oder Hubschrauber, der ihnen zu Hilfe kommen könnte.

Der Ofen funktioniert nicht, und der Nebel liegt dicht über der Bucht. Christiane wendet sich an ihren Mann: »Wo ist eigentlich mein Boudoir, das du mir in deinen Briefen versprochen hast?«, erkundigt sie sich nach einer Schminkstube, um sich wohler zu fühlen.

»Noch nicht gebaut, wir müssen erst nach Brettern schauen, das Meer schwemmt manchmal welche an«, gibt ihr Mann zur Antwort.

August, Sommer, durchgehendes Licht. Durchgehendes Grau.

In Finse steige ich aus, 1222 m ü.M.

Ich wurde im August geboren und liebe diese Jahreszeit mit ihren langen, hellen Abenden am warmen Fjord. Nicht weiter verwunderlich, denn wir Menschen in den warmen Klimazonen sind nicht dafür gemacht, uns mit Daunenjacken und Wollunterwäsche herumzuschlagen. Unsere Gene ticken seit Urzeiten im Takt des hellen Tageslichts und der Nachtdunkelheit.

Trotzdem habe ich acht Jahre lang auf Svalbard gelebt und immer schon viel Zeit in Finse verbracht. Routiniert habe ich meine Kapuze festgezogen, die Sturmbrille aufgesetzt und mich über vierzig Jahre in Wind und Dunkelheit fortbewegt. Vermutlich fühlt es sich deswegen auch so an, als wären Schnee und Sturm, Graupel und harsche Loipen zu einem Teil von mir geworden. Um es anders auszudrücken: Manchmal brauche ich es, die Luft dort oben einzuatmen. Manchmal muss das einfach sein.

Außerdem kann man in Finse am allerbesten den Sternenhimmel betrachten.

Jedoch war ich dort nie wirklich auf mich allein gestellt. Ich bin nicht gern allein, auf jeden Fall nicht lang, höchstens ein paar Stunden. Ich habe bei vierzig Grad Minus draußen am Berg im Zelt oder in Schneehöhlen übernachtet, na klar, aber immer mit jemandem an meiner Seite. Mit einem Mann, meinen Kindern, Freunden. Auch wenn es mir nicht leichtfällt, muss ich es schaffen: allein in den Bergen zu bleiben, wenn es dunkel wird. Ich möchte es üben, weil ich wirklich gern dort sein will. Auch wenn ich in meinem Leben schon oft umgezogen bin, hat es mich doch immer wieder nach Finse gezogen. Die Hütte, generell dieser Ort, gehören zu den Fixsternen in meinem Leben, die mir wohl auch den Weg leuchten können sollten, wenn mich in der Dämmerung niemand umarmen kann.

Genau dann müsste ich eigentlich schreiben können, schließlich bin ich Journalistin, die Reportagen, ja, ganze Bücher über die Natur, den Norden und deren Beziehung zu den Menschen schreibt – und wie all dies unsere sonst so instabile Welt zusammenhält. So wirklich gut sieht unsere Perspektive ja nicht aus, also wird diese Reise vielleicht Teil eines größeren Projekts werden. Vielleicht auch nicht, denn es kann genauso gut sein, dass ich Sinnlosigkeit verspüre und an der Hüttentür umdrehe.

Aus dem Zugfenster betrachte ich die vorbeiziehende Landschaft und sehe immer weniger Bäume, die schließlich ganz von der Bildfläche verschwinden. Ich denke an meine Kinder und meinen Mann, die in der Stadt geblieben sind. Ich vermisse sie jetzt schon. Nach viereinhalb Stunden steige ich am Bahnhof Finse aus dem Zug und befinde mich 1222 Meter über dem Meeresspiegel auf dem höchstgelegenen Bahnhof Europas.

Finse wird auch die südliche Arktis genannt, weil beide ähnliche Temperaturen und Landschaften aufweisen, sich Wind und Winter der beiden Orte gleichen. Keine Bäume, die Jahresdurchschnittstemperatur unter null Grad, der Platz, an den die alten Helden sich wandten, wie der britische Polarheld Ernest Shackleton, der hier für lange, harte Expeditionen trainierte. Etwas später bereitete sich auch Fridtjof Nansen dort auf Großes vor, und auch bei Roald Amundsen zu Hause hingen Fotos des Sees Finsevatnet und des Gletschers Hardangerjøkulen. Die Geschichte des Ortes ist eine jüngere, ähnlich der Spitzbergens. Finse wurde erstmals während des Baus der 1909 fertiggestellten Zugstrecke Bergensbanen besiedelt.

Die Gleisarbeiter kamen auf der Suche nach Arbeit aus dem Tal heraufgewandert und wohnten in kleinen Baracken im Hochgebirge, um an der 492 Kilometer langen Bahnstrecke vom Osten in den Westen Norwegens zu arbeiten. Ins Innerste des dunkelsten Berges sprengten und bohrten sie Tunnel mit Dynamit und ihren bloßen Händen. Ein fast unmögliches Projekt, denkt man an das Wissen und die Technologie zu dieser Zeit, ganz zu schweigen davon, wie hart die Arbeit gewesen sein muss. In Dreck und Dunkelheit, Schneefall, Sturm und strömendem Regen.

Die Bergensbanen wurde als mutiges, anspruchsvolles und großartiges Projekt bezeichnet – und kostete ein ganzes Staatsbudget für die damalige Zeit: 52,5 Millionen Norwegische Kronen. »Die größte Errungenschaft unserer Zeit«, nannte König Haakon sie, als er die Strecke im November 1909 eröffnete. Nun konnte man von Oslo nach Bergen fahren und das in nur 15 Stunden. Oder im Hochgebirge aussteigen und ins schicke Hotel einchecken.

Ich bin die einzige Person, die hier aussteigt. Beim Bahnhof gibt es immer noch ein schönes Hotel, ein paar Meter weiter steht eine kleine Touristeninformationsbude. Alles geschlossen, schließlich ist gerade nicht Saison. Der Wind weht kräftig.

Feuer im Ofen und Furcht in mir

Ich packe meine Skier und Sturmbrillen und wandere Richtung Hütte. Hinter mir ziehe ich den Schlitten, der mit Lebensmitteln und anderem Zeug beladen ist, das man braucht, um hier ein paar Tage allein verbringen zu können. Nach Finse führt, wie gesagt, keine Autostraße, weswegen der nächste Laden meilenweit entfernt liegt. Ich laufe knappe drei Kilometer im Neuschnee, weiße Landschaft und leichter Wind, sehe die Hütte zuerst in einiger Entfernung, erreiche sie dann mit Leichtigkeit.

Ich stecke den Schlüssel ins Schloss und packe aus, die Hütte ist kalt, und ich feuere den Ofen an. Ich beobachte den weiten und eisigen See und den leichten Wind. Bald wird es drei Uhr sein, nur mehr ein paar Momente, bis es dunkel wird. Meine Hütte ist sowohl besser als auch fünf Mal größer als die von Christiane Ritter, außerdem verfügt mein Ofen über eine Glastür, durch die ich die Flammen und ihr helles, gelbes Leuchten sehen kann.

Ich weiß nicht, ob ich das hier bereue. Na gut, ich bereue es. Selbst wenn ich mich freiwillig in diese Situation gebracht habe, fürchte ich mich nun so vor der Dämmerung, dass ich die Angst tief in meinem Herzen und bis in die Fußspitzen spüre. Es schmerzt. Ich weiß, die Dunkelheit wird mich umschließen, jedoch nicht zärtlich, sondern heftig zupacken. Ich weiß, die breiten Fensterflächen werden zu schwarzen Wänden, die Landschaft wird verschwinden, und ich werde mich schwerer und schwerer fühlen. So reagiert mein Körper auf Dunkelheit, dafür kenne ich mich selbst schon gut genug.

Also mache ich es jetzt zu einem Ritual, bereits am ersten Abend. Ich lasse es einfach kommen, den Körper in die Schwere gleiten und sitze während der Dämmerung abwechselnd häkelnd und rausschauend auf dem Sofa, lasse mich von der blauen Stunde einhüllen. Schalte das Licht nicht mehr ein, sodass nur das schwache Licht des Ofens schummrig leuchtet, denn sonst wirkt es draußen nur noch dunkler. Vielleicht ist das mein Versuch die Dunkelheit willkommen zu heißen, damit sie mich nicht unvorbereitet trifft.

Ich weiß, dass sich das Schlimmste anbahnt, wenn ich die Augen schließe, um einzuschlafen, denn da gebe ich die ganze Kontrolle ab. Ich habe weder Angst vor Wölfen oder Gespenstern noch vor Eisbären. Wofür fürchte ich mich also so?

Ich will dir von der Dunkelheit erzählen.

Seit meiner Kindheit fürchte ich mich vor der Dunkelheit, schon damals, als ich in der Rolle der großen Schwester für eine Handvoll kleiner Geschwister die Verantwortung trug.

»Vergesst nicht, beide Türen abzuschließen«, erinnerte ich meine Eltern jeden Abend, als sie mir das letzte Schlaflied gesungen hatten. Täglich begleitete mich dieses Mantra.

Damit niemand einbrechen könne – aus der Dunkelheit, wie die Dunkelheit selbst hereinbricht.

Der Begriff Dunkelheit und seine kulturelle Mehrfachbedeutung

In mir löst das Wort Dunkelheit eine Bewegung aus; es tut sich eine tiefe Furche in meinem Innersten auf, in der Trauer und Krankheit, Nacht und die Farbe Schwarz wohnen – Tür an Tür mit meiner höchstpersönlichen Angst vor der Dunkelheit.

Doch auch im Allgemeinen bezeichnet Dunkelheit etwas Negatives, etwas Schweres, Trauriges, das auch andere Wörter runterzieht: Dunkelmann. Dunkle Stunden, Dunkelziffern, eine dunkle Vergangenheit oder Zukunft, geistige Dunkelheit, jemanden im Dunkeln lassen. Die dunkle Seite von etwas, das dunkle Zeitalter, im Dunklen tappen. Oft muss Licht ins Dunkel gebracht werden, um die Situation zu verbessern, so liest man es oft in Romanen und Gedichten und hört man es in Liedern und generell im Leben. Wie oft ich wohl die Tür einen Spalt offen stehen ließ, um das Licht des Flurs ins Zimmer zu lassen?

Immer schon kämpften die Menschen gegen ihre innere und die äußere Dunkelheit auf der Welt an. Die Finsternis war ein Feind, der Kälte gleich, etwas Unsicheres, wohingegen das Licht durch und durch gut und positiv besetzt scheint. In der griechischen Mythologie heißt es, das Feuer sei der Sitz der Götter gewesen. Als im Schöpfungsprozess die Tiere all ihre positiven Eigenschaften erhalten hatten, stahl der Gott Prometheus das Feuer und schenkte es den Menschen zum Trost. Den Göttervater Zeus erzürnte dies und er schuf die Pandora, um den Mann zu bestrafen.