8,99 €

Mehr erfahren.

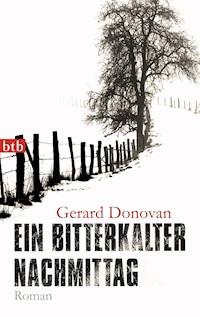

- Herausgeber: Luchterhand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Ein Nachmittag in einem Dorf irgendwo im winterlichen Europa. Ein Mann gräbt auf einem Feld ein großes Loch, ein anderer wacht über ihn. Der Schnee fällt, Soldaten marschieren vorbei, Lastwagen karren Dorfbewohner an den Waldrand. Während rings umher ein Bürgerkrieg tobt, beginnen die beiden Männer miteinander zu reden … Der aufsehenerregende Debütroman von Gerard Donovan erzählt von Gut und Böse, von Kälte und Gewalt und von den Abgründen, die sich seit Jahrhunderten zwischen den Menschen auftun, immer wieder.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 390

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

Ein Tag in einem Dorf irgendwo im winterlichen Europa. Ein Mann gräbt auf einem Feld ein großes Loch, ein anderer wacht über ihn. Der Schnee fällt, Soldaten marschieren vorbei, Lastwagen karren Dorfbewohner an den Waldrand. Während rings umher ein Bürgerkrieg tobt, beginnen die beiden Männer miteinander zu reden ... Im Laufe weniger Stunden offenbart sich nicht nur, warum die beiden sich an diesem Ort, in dieser Situation befinden, sondern auch, dass die Geschichte der Menschheit und der Zivilisation untrennbar verbunden ist mit der Geschichte der Gewalt.

GERARD DONOVAN wurde 1959 in Wexford, Irland, geboren und lebt heute im Staat New York. Er studierte Philosophie und Germanistik in Irland, arbeitete in einer bayerischen Käsefabrik, studierte klassische Gitarre in Dublin und trat als Musiker mit Schwerpunkt J. S. Bach auf. Er veröffentlichte drei Gedichtbände, Shortstorys und drei Romane. »Ein bitterkalter Nachmittag« wurde mit dem Kerry Group Irish Fiction Award ausgezeichnet und stand auf der Longlist des Man Booker Prize 2003. »Winter in Maine« war »Buch des Jahres 2008« der englischen Tageszeitung »The Guardian«.

GERARD DONOVAN BEI BTB Winter in Maine. Roman

Inhaltsverzeichnis

Für Mary

Was ist dein Stoff, woraus schuf dich Natur,Daß sich Millionen Schatten um dich reihn?

WILLIAM SHAKESPEARE Sonett 53

ERSTER TEIL

Mittag

UNTERWEGS ZUM FELD

Wie so oft, wenn Schnee fällt, war es ein milder Morgen, doch gegen elf frischte der Wind auf, Schnee und Eis trafen zusammen, und die Temperatur sank unter null. Als sie kamen, hatten sie mir zwar nicht genug Zeit gelassen, etwas mitzunehmen, doch ich bereute, dass ich mir nicht meine Kappe mit den Pelzohrenschützern geschnappt hatte, die an dem Kleiderbügel neben der Haustür hing. Ich hätte einfach nur zugreifen müssen, es hätte nicht länger als eine Sekunde gedauert. Jetzt waren meine Ohren wund und geschwollen, und ich hatte alle Zeit der Welt, es zu spüren.

Als es auf Mittag zuging, wurde der Schnee dichter. Er blieb auf dem Weg liegen, während ich, gefolgt von einem anderen Mann und zwei Soldaten, zum Feld marschierte. Wir stapften dahin, als würden wir einen Winterspaziergang machen, unsere Stiefel schnitten in den Schnee. Ich trat in eine Kuhle, wobei mein Absatz über Erdklumpen glitt und sich unter meinem Fuß kaltes Wasser sammelte. Wir gingen unter Kiefern hindurch, unter deren Zweigen das Grün leuchtete wie farbiges Licht unter einem weißen Lampenschirm. Vermutlich hätte ich sagen können, dass es ein schöner Tag war, doch wir sprachen nicht miteinander.

Der Mann holte mich ein, zündete ein Streichholz und damit seine Zigarette an, steckte die freie Hand rasch wieder in die Manteltasche und zog mit gekrümmten Schultern an der Zigarette, bis sie glühte.

Allmählich fühlten sich meine Ohren taub an, doch sie taten gleichzeitig weh, und dieser Schmerz drang in mich ein; ich fühlte mich leblos. Das Knirschen der Schritte hätte mein Herz sein können. Ich blickte mich zu den Soldaten um. Drei Schritte hinter mir. Vielleicht konnte ich wegrennen. Den ganzen Schlamassel hinter mir lassen, bis zum Wald und dann in die Freiheit gelangen. Während ich tief Luft holte und mich bereit machte, stiegen von meinen Lippen Dampfwölkchen auf. Doch meine Füße weigerten sich zu laufen. Meine Beine zitterten.

Ich würde es sowieso nicht schaffen. Sie würden meinen Fluchtversuch bemerken, das würde sie aus ihrer eigenen Trübsal reißen, und dann würden sie die Gewehre von den Schultern ziehen und auf mich feuern, bis ich in den Schnee fiele und verblutete.

So hoch im Norden können sich die Tage manchmal nicht über den Horizont erheben, können nicht an die Tür kommen, um sie dem Sonnenschein zu öffnen. Seit dem Morgengrauen war kaum noch Licht durch die Wolken gesickert, doch der Schnee warf die wenigen Strahlen zurück. Die Tageszeit war vollkommen verschleiert. Sonnenaufgang? Morgen? Mittag? Manche Tage kommen einfach nicht richtig in Gang.

Das Feld lag ungefähr hundert Meter vor uns. Ich kannte es gut, denn als Kind hatte ich dort gespielt. Elf Morgen flaches Gras, ein kleines Bauernhaus und in der Ecke eine Scheune, in der zwei Ponys untergebracht waren. Der Besitzer war tot, das Land wegen einer Steuerschuld in städtischen Besitz überführt. Auf drei Seiten war es von einem Fichtenwald umschlossen, auf der vierten zog sich eine Mauer den Weg entlang. Ich roch den Wald, spürte in der Luft den scharfen Geschmack der Rinde.

Als wir das erste von zwei Toren durchquerten, hörte ich jemanden hinter mir murmeln und drehte mich um. Einer der beiden Soldaten hatte die Hand gehoben, und ich blickte zu der Stelle, auf die er deutete. Ich nickte, stapfte zum zweiten Tor und wartete, während der Mann zur Seite trat. Der jüngere Soldat stieß das Tor auf und winkte mich hinein.

Wir betraten das Feld, ich zuerst, der Mann direkt hinter mir und dann die Soldaten. Die beiden setzten sich hinter eine Geschützstellung. Der Mann und ich begaben uns in die Mitte des Feldes, wo der Schnee ungefähr einen Meter tief in eine rechteckige Grube fiel, etwa sechs mal zwei Meter groß. Ich merkte, dass der Mann auf halbem Weg stehen blieb, denn seine Stiefel knirschten nicht mehr im Schnee. Das letzte Stück musste ich allein gehen.

DAS LOCH

Ich bin in Sichtweite dieses Feldes aufgewachsen. Als Kind spielte ich hier auf dem Heimweg von der Schule, wenn auch meistens allein, denn aus Gründen, die ich inzwischen verstehe, war ich nie besonders beliebt. Ich hatte den Drang, mich abzusondern, und als ich sechzehn wurde, spielte ich gar nicht mehr mit den anderen Schuljungen, nicht mal Fußball, nicht mal bei warmem Wetter. Stattdessen las ich an der Mauer oder unter dem Baum dort drüben Bücher. Das Feld fiel nach Süden hin ab, und bei starkem Regen bildete sich am unteren Ende eine Wasserlache, an der im Herbst die nach Süden ziehenden Gänse landeten, um sich auszuruhen. Sie schnatterten so laut, dass das Feld lebendig zu sein schien. Im Sommer weichte der Boden vom Regen auf und fühlte sich an wie braunes Fleisch, dessen Haut aus Gras bestand, parfümiert mit all den Blumen, die aus der Erde gesprossen waren. Im Winter jedoch war es ein hartes Feld, das weder aus Fleisch noch aus etwas anderem bestand, außer der Härte, die den Stiefel davon abhält, für immer im Schnee zu versinken, einer Härte, die nichts anderes sagt als Boden.

Unter dem desinteressierten Blick des Mannes, der sechs Meter entfernt stand, nahm ich die Schaufel und schippte den Schnee, der in das noch unfertige Loch gefallen war, zur Seite. Der Mann zog eine weitere Zigarette aus einem Silberetui, klopfte sie leicht darauf, und ohne den Blick von mir zu wenden, die linke Hand in der warmen Tasche, steckte er sie sich zwischen die Lippen.

Kein Tag für bedeutsame Ereignisse, und alles, was über diesen Tag im Buch der Geschichte geschrieben stand, wurde bestimmt von den dicken grauen Wolken gelöscht, die allüberall – auf den Kiefern, auf den Laternen und Türmen der Stadt, die anderthalb Kilometer entfernt im trüben Licht schimmerte – kalte Schneekristalle verstreuten. Es war ein Tag, an dem man alles verbergen konnte. Der böige Wind fand jeden Fußabdruck, füllte ihn aus, die Richtung verschleiernd, in die er zeigte, und unsere Anwesenheit auf dem Feld würde kaum Spuren und noch weniger Beweise hinterlassen. Tatsächlich bot jener 25. November den menschlichen Sinnen nichts, das ihn unterschieden hätte von irgendeinem anderen Wintertag, an dem sich die Erde drehte und die Luft durch jegliche Lunge oder unter jegliches Flügelpaar strich. Doch jeder weiß, dass sich alles irgendwann zutragen muss.

Obwohl ich von Beruf Bäcker war, musste ich an diesem Tag graben. Ich schaufelte vielleicht zwanzig Minuten lang und griff immer wieder zur Spitzhacke, um den harten Lehm aufzubrechen. Ein guter Rhythmus. Der Mann rauchte derweil drei Zigaretten. Da ich es nicht eilig hatte, kratzte ich mit jedem Schaufelschwung eine dünne Schneeschicht vom Boden und warf alles hoch in die Luft, um Masse vorzutäuschen und länger beschäftigt zu sein. Als ich auf Lehm stieß, machte ich es genauso. Der Mann nahm an meiner Arbeitsweise offenbar keinen Anstoß, falls ihm das Ganze überhaupt auffiel. Bei jedem Anheben der Schaufel nahm ich die Umgebung ins Visier. Im Scheunentor stand ein Traktor, an dessen Rädern gefrorener Schlamm klebte, an einem Balken hingen Mistgabeln, und seit vorgestern, dem Tag, an dem die Soldaten in die Stadt eingefallen waren, war erstmals der Stall für die Ponys zu sehen. Schnee auf dem Scheunendach, auf dem Zaun, der die Scheune umgab, Schnee, der im anschwellenden Wind von den Zweigen fiel.

Ich schaufelte, um mich warm zu halten, schaufelte, damit mein Herz weiterschlug, ja, damit mein Herz schlug. Im Takt mit dem Graben und dem Schwingen der Schaufel sagte ich immer wieder dieselben Worte: Eis, Schnee und Wind. Eis, Schnee und Wind. Du darfst nicht sterben. Du darfst nicht sterben.

Wir befanden uns am Ende der Welt, in einem Schneesturm, der langsam stärker wurde, und trotz meiner Bemühungen, Zeit zu schinden, war das Loch bereits einen Meter tief.

WENN FREUNDLICHE MÄNNER KOMMEN

Es ist erstaunlich, wie schnell man in Schwierigkeiten geraten kann.

Der Krieg war innerhalb von zwei Tagen in unsere Stadt eingezogen und wieder verschwunden. Von den zerschossenen Gebäuden stieg immer noch Rauch auf; ansonsten war die Luft von ungeheurer Stille erfüllt. Der Schlachtlärm der vorangegangenen Tage war verhallt. Vermutlich waren inzwischen die Bewohner der fünfzehn Kilometer entfernten Nachbarstadt von den Kämpfen betroffen. Sie würden sterben wie die meisten Leute, in panischer Angst, eine Hand um ihre Kinder geschlungen, die andere zu ihrem Gott erhoben, falls sie an einen glaubten, oder bis zum Schluss kämpfend, falls nicht.

Als der schnelle Kampf um die Stadt beendet war und die rauchgeschwärzten Soldaten weitergezogen, im Lazarett oder begraben waren, hatte ich gesehen, wie andersartige Männer von der Hauptzufahrtsstraße in die Stadt einsickerten. Sie trugen Pullover und Mützen, einer von ihnen rauchte Pfeife. Es hätte eine Jagdgesellschaft oder eine Gruppe von Golfspielern sein können. Anfangs waren es nur wenige, die durch die Stadt gingen und auf wichtige Gebäude deuteten oder aus unauffälligen Autos stiegen. Doch ein paar Stunden später kamen weitere, besser gekleidete Männer. Sie richteten in der Schenke ihr Hauptquartier ein. Diese Männer waren freundlich. Ich hörte, dass sie gern Wein tranken und im örtlichen Restaurant speisten. Mit einem Sonderkommando grün uniformierter Soldaten, die ihnen in Jeeps oder zu Fuß folgten, sichteten sie die städtischen Akten, prüften Steuerbelege und Grundbücher.

DER LEHRER

Als ich den Mann bemerkte, war es bereits zu spät. Er stand schon direkt über mir. Hatte mich überrumpelt, während ich grub. Er trat an den Rand der Grube und blickte in das Loch im winterlichen Feld, nicht weit vom dichten Wald und einer Mauer entfernt, die sich wie das planlose Gekritzel eines Kindes über die kalte Klinge jenes Novembertages zog.

Ich ließ die Schaufel fallen, spie einen glasigen Spuckfaden auf meine Handschuhe und rieb sie in dem vergeblichen Versuch aneinander, meine Hände zu wärmen, wie ich es an manchem kühlem Frühlingsmorgen getan hatte, als ich noch Stadtbäcker war und die Tür hinter mir zuzog, während über den Dächern hinter meiner Bäckerei der Tag anbrach. Dort konnte ich in Ruhe, allein, wie ich es gewohnt war, inmitten der leeren Backöfen arbeiten, die für den Teig aus Mehl, Wasser und Öl aufgereiht waren. Damals konnte ich noch in Ruhe arbeiten, weil man mir nicht so viel Beachtung schenkte wie jetzt.

Meine Hände froren an der Schaufel fest. Ich dachte, jetzt könnte nichts meine Finger wärmen, nicht mal ein Feuer. Da der Mann keine Anstalten machte, mich zu begrüßen oder mir die Hand zu schütteln, sondern bloß am Rand der Grube stand, betrachtete ich ihn aus den Augenwinkeln. Sein langer Mantel saß wie angegossen, anscheinend Tweed mit Fischgrätmuster, aber zu dünn für dieses Wetter, der Hut teuer, vermutlich Maßanfertigung. Sein Handschuh zog zwei Zigaretten aus einem Silberetui, das er geschickt aufgeklappt hatte.

Das Rauchen würde ihn noch umbringen.

Ich zündete ihm in seinen hohlen Händen ein Streichholz an und hielt es auch an meine Zigarette. Die Stoppeln an seinem kantigen Kinn arbeiteten, während er einen tiefen Lungenzug nahm. Durch den Rauch trafen sich unsere Blicke.

Ich habe immer geglaubt, dass ein gutgekleideter Mensch auch gebildet ist. Das kann man in jedem Kleidergeschäft, in jeder Bibliothek sehen. Man wählt und trägt seine Kleidung auf dieselbe kluge Weise, mit der man sich ein Buch aussucht und die darin enthaltenen Wörter liest. Ein glattgebügeltes Baumwollhemd sollte den Blick auf eine gute Tweedhose lenken, so wie ein kunstvoll gebauter Satz in einen zweiten Gedanken mündet, während er noch den ersten zu Ende führt.

Ich habe stets viel gelesen. Wenn man keine Freunde hat, ergibt sich das so. Anfangs tut es weh, aber von Büchern wird man nicht enttäuscht. Ich habe aus Büchern vieles gelernt. Der Mann hatte noch kein Wort gesagt, doch ihn umgab die Aura des Lernens. Gebildete Menschen können besser schweigen als die meisten anderen. Das kann ich an ihnen nicht ausstehen. Der kleine Schuljunge in mir würde sie am liebsten mit all den Wörtern, die ich kenne und benutzen kann, bis zur Besinnungslosigkeit bombardieren, bloß damit ich allein sein kann.

Ich musterte ihn noch eine Weile, um etwas zu entdecken, das ihn verriet. Ja, jetzt, wo ich ihn richtig betrachtete, war ich mir ziemlich sicher, dass ich ihn schon mal in der Stadt gesehen hatte. Ja, sogar schon oft, doch damals hatte er besser auf sein Äußeres geachtet. Ich erkannte ihn an seiner Haltung. Inzwischen war ich ganz sicher, dass ich ihn kannte, obwohl ich sein Gesicht noch nicht zuordnen konnte. Ich paffte an meiner Zigarette. (Ich habe gelernt, in solchen Momenten zu schweigen. Soll doch der andere den ersten Schritt tun, sage ich immer. Ich habe wahrlich oft bereut, dass ich den ersten Schritt getan habe.)

Schließlich deutete er mit seiner Zigarette auf das Loch und sagte: »Sind Sie damit fertig?«

Ich blickte auf die Stelle vor meinen Füßen, auf die er zeigte.

»Fertig womit? Mit was?«

»Mit dem Loch. Sind Sie damit fertig?«

Zitternd schlug er seinen Kragen hoch und zog wieder an seiner Zigarette. Ich starrte das Loch an und trat dann einen Schritt auf ihn zu. Er hatte eine gute Frage gestellt, sachlich, aber nicht zu simpel. Er betrachtete die mit Schneeflocken getüpfelte Schaufel.

Noch ein bisschen näher. Ich kannte ihn.

»Ich könnte wetten, dass Sie der Lehrer sind, der Geschichtslehrer«, sagte ich.

»Stimmt.« Er warf mir ein kurzes Lächeln zu und zog eine Braue nach oben. »Was ist jetzt mit dem Loch?«

»Das ist eine gute Frage«, erwiderte ich. »Natürlich fragen Sie das, denn Sie sind Lehrer. Wann ist man je mit einem Loch fertig?«

Ich nahm die Schaufel und schlug sie gegen einen Stein, damit das Eis absplitterte. Der Lehrer verzog keine Miene. Ich hatte den Verdacht, dass er mich nicht mochte, dass er dachte, mein Benehmen entspreche nicht meinem gesellschaftlichen Stand, weil ich so mit ihm redete, statt meinem höhergestellten Mitbürger eine rasche Antwort zu geben und höflich an meine Mütze zu tippen. Doch dafür war es an diesem Tag zu kalt, und ich hatte emsig gegraben, war schneller gewesen als ein ganzer Himmel voll unerbittlichem Schnee samt einer Wolkenschar, die sich bis zum Rand meines Blickfelds erstreckte. Tut mir leid, heute keine Höflichkeiten, kommen Sie morgen wieder, dann sehen wir weiter. Er spürte meine Wut, und es tat ihm wohl leid, oder ich tat ihm leid, denn er sprach wieder ruhiger.

»An so einem Tag ein Loch zu graben ist so ähnlich, als müsste man mit Erdnüssen einen Deich abdichten«, sagte er. »Es lässt sich nicht bewerkstelligen. Sie sind heute Sisyphus.«

Ich stieg aus der Grube und nahm die zweite herausgeschnippte Zigarette. Er blickte ins Loch und schien es mit der kleinen Rauchfahne auszumessen, zog mit dem Finger die Seitenlinien nach, bis er zu dem Haufen schneebedecktem Lehm am Rand gelangte. Er war ein Mensch mit vielen Gedanken, auf sein Thema konzentriert. Er hatte meinen Bruder an der örtlichen Schule unterrichtet, und mein Bruder hatte mir, wenn er nach Hause kam, oft die Geschichten anvertraut, die der ziemlich nervöse Lehrer seinen Schülern erzählt hatte, um seine Theorie zu beweisen, dass Geschichte ein ewiger Kreislauf sei. Trotz der grimmigen Kälte hätte ich den Lehrer jetzt am liebsten gefragt, was Süßifurz sei, ob irgendein Zustand oder ein Ehrentitel. Es klang nicht besonders gut. Es klang nach einer Ausdünstung, einem unangenehmen Geruch wie von einer Krankheit oder Wunde. Und mir gefiel nicht, wie er mir das Wort einfach hingeworfen hatte, als müsste ich es kennen, ein kleines Rätsel mitten in einem Schneesturm. Er würde meine Antwort in eine Nadel verwandeln, mit der er mich stechen konnte. Ich nahm die Schaufel, sprang wieder in die Grube und hackte auf dem Boden nach einer klugen Antwort, die ich ihm in die Gurgel stoßen könnte. Beim Graben war ich auf Augenhöhe mit seinen Schenkeln. Er rührte sich nicht vom Fleck, während ich die Schaufel wie ein Pendel schwang.

In einem wissenschaftlichen Buch habe ich mal gelesen, dass man, wenn man besorgt ist, besser aus den Augenwinkeln sieht als mit geradeaus gerichtetem Blick. Deshalb kann man in diesem Zustand nicht richtig lesen. Durch unzählige Hinterhalte hat der Körper gelernt, dass ein Angriff meistens von der Seite, aus dem Schutz der Bäume oder aus hohem Gras erfolgt. Wie wahr: Die Schaufel und die Spitzhacke verschwammen, während sich mein Sehvermögen in den Augenwinkeln bündelte, und ich beobachtete, wie der Rhythmus seines Atems aus seinem geöffneten Mund nach oben waberte, ein Herpesbläschen an seiner Unterlippe, beobachtete das Ganze mit erstaunlicher Klarheit.

Er trat nach dem Schnee.

»So, mein Freund. Hier sind wir, Sie und ich. Ja, wirklich. Ein schönes Loch, das Sie da gegraben haben. Ich bin sicher, die Vorsokraten könnten unser Problem mit dem Loch lösen.«

Er blickte zu mir herunter und sagte: »Die Philosophen. Kennen Sie die? Die Theorien vom Aufbau des Universums?«

Mein Herz pochte heftig, doch ich antwortete ihm unverzüglich. »Ich bin Bäcker. Ich baue Brote zusammen. Benutzen Sie eine Sprache, die ich verstehen kann.« Das war eine spontane Erwiderung, der Versuch, eine witzige Bemerkung zu machen. Ich platzte damit heraus, obwohl ich es eigentlich gar nicht wollte. Plötzlich war ich wieder der verletzliche Schuljunge, über den die anderen spotteten oder tuschelten, und genau wie damals blaffte ich einfach zurück. Stimmt, ich hatte Angst, aber es war am besten, klug und gewitzt zu reagieren, als würde ich mich nicht fürchten. Man würde es schätzen, wenn ich nicht klein beigab.

»Betrachten Sie es mal so: Ist das Loch die Vertiefung, die Sie gegraben haben, oder besteht es aus dem herausgeschaufelten Lehm und Schnee?«, fuhr der Lehrer fort.

Ich schaufelte schneller, verzweifelt bemüht, gelassen zu wirken.

Seine Zigarette zeichnete die rote Linie seiner Gedanken in die Luft.

»Nietzsche lag natürlich richtig. Die wahre philosophische Fragestellung endete mit dem Auftreten Platons.«

Ich trat mit dem Fuß aufs Schaufelblatt. »Warum?«

»Weil Platon behauptete, die Antworten lägen woanders, nämlich im Himmel. Man solle dem, was man sehe, nicht trauen. Das war der Anfang der großen Lüge.« Er kicherte. »Es ist offenkundig. Und dann hat man den Himmel, der nur ein Loch in unserem Denken ist.«

Er beschrieb mit den Armen einen Bogen, und ich sah seine Halsadern schwellen, während er in den schneebeladenen Himmel aufblickte. »Schauen Sie ihn sich an«, sagte er. »Lächerlich, ein Ort voller Engel, an dem ein bisschen Milch und Honig fließen. Steht es nicht so in der Bibel geschrieben? Was für ein grauenhafter Ort für das ewige Leben.«

Plötzlich glaubte ich, er leide vielleicht an Wahnvorstellungen. Es war einer jener Gedanken, die einen unvermittelt anspringen, ohne dass man weiß, wo sie herkommen oder wie weit sie ins Gedächtnis der Zeit und des Überlebens zurückreichen. Doch man lernt, ihnen zuzuhören. O ja, das lernt man.

Er hielt seinen Mantel fest, der von einem heftigen Windstoß, so schmerzhaft wie tausend Messerspitzen, ergriffen wurde. Ich duckte mich, und das Loch bot mir Schutz; die Bö fegte über mich hinweg.

»Wie weit sind wir von der Stadt entfernt?«, brüllte er in den Wind. »Ich habe in diesem Chaos die Orientierung verloren.« Seine Worte klapperten vor Kälte.

»Einen guten Kilometer, genau wie immer.« Sinnlos zurückzugehen.

In den Mantel gehüllt, nahm er sich wieder zusammen und schlug sich mit beiden Fäusten in die Seiten. »Wussten Sie, dass sich die Menschen im Frühmittelalter kaum einmal weiter als eine Tagereise von ihrem Dorf entfernten? Haben Sie das gewusst?«, fragte er lächelnd.

Ich grub tiefer und arbeitete mich mit gewaltigen Hieben weiter in Eis und Erde vor. jetzt, wo der Mann sich aufgewärmt hatte, erwartete mich vermutlich ein ziemlicher Wortschwall.

»Überall riesige Wälder«, fuhr er fort. »Die Dorfbewohner konnten sich leicht verlaufen. Und wenn sie in den Krieg zogen und am Leben blieben, fanden sie hinterher oft nicht mehr nach Hause. Hunderte, Tausende von Männern, die sich im Dunkeln verirrten. Das war damals nichts Ungewöhnliches.«

Ich stieß nach einer widerspenstigen Wurzel. »Worauf wollen Sie hinaus?«, fragte ich.

»Ich kenne mich gewissermaßen nicht mehr in meinem Heimatort aus«, sagte er und blickte sich fröstelnd um, »dabei bin ich mir sicher, dass ich an einem klaren Tag meinen Schornstein sehen könnte. Stellen Sie sich vor, all das wäre dichter Wald. Hunderte von Kilometern keine Sonne, keine Wege, abgesehen von ein paar Pfaden. So war Europa. Die meisten Leute wussten kaum, in welchem Jahrzehnt sie lebten, geschweige denn, wie viel Uhr es war. Aber ich bin in dieser Stadt aufgewachsen. Ich müsste eigentlich wissen, wo ich mich befinde.«

»Kommt jetzt eine Prüfung?«, fragte ich. »So was wie ein Geschichtstest?«

Er bückte sich lachend, um mir auf die Schulter zu klopfen. Ich zuckte vor der Vertraulichkeit zurück.

»Sehr gut. Keine Prüfung, heute nicht. Graben Sie ruhig weiter.«

»Mach ich.«

DIE SCHLACHT

Vor zwei Tagen war der Krieg in unsere Stadt eingezogen.

Die Spannungen an der Grenze mündeten in Zusammenstöße und schließlich zwangsläufig in eine Schlacht und einen Krieg. Nach menschlichen Konflikten kann man die Uhr stellen. Sie sind auf die Sekunde genau auf den Eigennutz abgestimmt.

Eine Woche lang blieben die Schießereien auf die Grenze beschränkt. Die von dort eintreffenden Berichte deuteten auf ein ausgeglichenes Kräfteverhältnis und ein mögliches Friedensabkommen hin. Doch die Kämpfe wollten nicht enden. In meinem Schlafzimmer konnte ich den Geschützdonner hören und Lichtblitze über die Wand zucken sehen. Eines Nachts erwachte ich, als sich der Hintergrundlärm immer mehr in den Vordergrund schob, die Schüsse immer lauter wurden und schon von der Straße, die aus der Grenzstadt herführte, herüberzudringen schienen. Offenbar hatte es einen Durchbruch gegeben. Unsere Leute hatten den Feind nicht aufhalten können.

Dann die Explosionen. Die bebende Erde.

Der Tag war kaum richtig angebrochen. Ich stieg aus dem Bett, kroch auf dem Bauch zum Fenster und spähte aus der unteren Ecke hinaus. Mir blieb vor Angst fast das Herz stehen, und dann pochte es heftig, um sich von meinem Blut zu befreien. Statt eines rhythmischen di-dam, di-dam sagte es: Hau ab, hau ab.

Die Schüsse wurden lauter, drangen durchs Dach, und der Krieg stellte sich mit nicht mehr als einem kurzen Kopfnicken vor. Plötzlich rannten die in schwarze Uniformen gekleideten Soldaten der Verteidigungskräfte durch die Stadt und nahmen alle Gewehre mit, die sie schleppen konnten. Das Gefecht dauerte fünf, höchstens zehn Minuten. Die schwarz uniformierten Soldaten zogen sich so schnell zurück, dass sie die Stadt nicht verteidigen konnten. Vermutlich wurden sie von dem Angriff überrascht.

Sie rannten, drehten sich um und feuerten einen Schuss ab. Rannten, drehten sich um und feuerten. Sie hatten es nicht geschafft, in Stellung zu gehen. Wie metallisch die Gewehre klangen! Mir kam es vor, als würde das ganze Gefecht nur aus Hitze und Stahl statt aus menschlichen Geräuschen bestehen. Nichts dergleichen. Genauso gut hätte es ein Kampf zwischen Robotern sein können. Keinerlei Schreie oder Rufe. Kordit, Öl, der Kohlgeruch aus einer umgestürzten Mülltonne, an der eine Katze sich nicht entscheiden konnte, ob sie fressen oder flüchten sollte, um sich schließlich in der Tonne zu verkriechen, als die Kugeln in einem wilden Stepptanz aufstiebender Funken durch die Straße pfiffen. Das war alles, was ich von den Soldaten hörte. Dunkle Schemen rannten umher, Flammen loderten wie Lötlampen in der Dunkelheit auf.

Plötzlich klang es, als würde ein Drehorgelspieler auf leere Kanister einschlagen.

Ein Panzer.

Rasselnd bog er um die Ecke und bremste quietschend auf dem Marktplatz. Sein dröhnender Lärm erschütterte mein Haus in den Grundfesten. Was für ein schreckliches Rumpeln. Urplötzlich war mein Haus aus Papier, meine Haut aus Wasser, mein Leben durchscheinend. Ich dachte: jetzt muss ich sterben.

Sie lassen keinen am Leben.

Die Schwarzuniformierten drehten sich um und beschossen den Panzer, doch die Leuchtspurgeschosse prallten von seinem Rumpf ab und zerschrammten stattdessen die Häuser. Knarrend hob sich die Kanone des Panzers und spuckte gelben Rauch: Zweihundert Meter entfernt büßte ein Turm in einer dumpfen Explosion brauner Ziegelsteine sein oberes Drittel ein. Der Panzerturm schwang herum, und das vordere Maschinengewehr feuerte kurze Salven ab. Und dann marschierten auf einmal Männer in grünen Uniformen rings um den Panzer auf, als wären sie aus seinem Bauch hervorgekrochen. Ihre Gewehre feuerten auf die schwarzen Uniformen. Einer der Angreifer verzichtete, vielleicht weil er blind auf den Panzer vertraute, auf jegliche Deckung, statt sich an Mauern und Häusern entlangzudrücken, doch plötzlich traf ihn ein Leuchtspurgeschoss, und er ließ das Gewehr fallen, sank auf die Knie, stürzte in den Schlamm und blieb reglos liegen.

Wie ein Regenschauer im Frühling peitschte der Kampf durch die Stadt. Die metallischen Explosionen verhallten und klangen allmählich immer hohler und schwächer. Dann herrschte ungefähr eine Stunde lang Stille. Niemand wagte, auf die Straße hinauszutreten. Die Sonne ging auf. Schließlich kamen Lastwagen mit noch mehr grün uniformierten Soldaten, die besser gekleidet und noch nicht so kampfmüde waren – aber vielleicht sahen sie auch nur besser aus, weil das Licht ihre Haut rosiger färbte. Und sie nicht mehr wie Gespenster aussahen. Sie waren noch am Leben, und die Sonne schien. Unter solchen Umständen sieht niemand aus wie ein Gespenst. Doch als die Sonne höher stieg, sah ich drei weitere Tote, einer hatte das Bein in die Luft gestreckt, und sein Fuß baumelte nur noch an einem Sehnenstrang. Die beiden anderen hätten genauso gut nach der Erntearbeit ein Nickerchen halten können. Der Anblick meiner ersten Kriegstoten enttäuschte mich.

Die grünen Soldaten vergeudeten keine Zeit. Sie gingen von Haus zu Haus und vertrieben alle Bewohner.

WINTER

Eins lernt man über eisige Kälte: Sie hat einen Cousin namens Stille, der ihr auf dem Fuße folgt, wenn sie zu Besuch kommt. Nicht mal wenn eine Schaufel gegen Steine stößt, überdauert das die Kälte besonders lange. Genauso wenig wie alles andere. Der Atem gefriert zu einer Skulptur, sobald er aus dem Mund strömt, die Rede fällt auseinander, kaum dass sie die Kehle verlässt, die Worte brechen den Kokon der Sätze auf.

Während der erbarmungslose Wind über das Feld peitschte, senkte sich mein Kopf, und mein Mund schloss sich fest. Meine Lippen pressten sich aufeinander, meine Zunge war kalt und blau. Der Schnee legte sich auf meine Schultern, wehte in meine Lunge, bildete eine dünne Schicht auf meinem Herzen, eine meterdicke auf meinen Augen, stieß seine Messer zwischen meine Zehen, drang massenweise in meine Poren, strömte als eiskaltes Tauwasser meinen verschwitzten Rücken hinab.

Wie ein vollendeter Parasit ist der Schnee ein geniales Hemmnis, ein fester Druck auf den Willen; egal, wie ausgeglichen man ist, wenn man sich auf den Weg macht, der Schnee bricht jeglichen Widerstand und bringt einen zum Fluchen. Saugt einem durch die Stiefelsohlen jegliche Energie aus. So ist hier der Winter. Er lässt sich nicht ignorieren. Nicht bekämpfen. Nicht mit Stöcken verjagen. Er kommt Ende Oktober, mit gebleckten Zähnen. Fünf Monate lang beugt man sich ihm. Und wenn er gegangen ist, erholt man sich wieder.

Das ist meine Philosophie des Winters.

DIE LINKE HAND DES LEHRERS

Aus leicht ersichtlichen Gründen hatte ich die linke Hand des Lehrers genau im Auge behalten. Als er sie aus der Tasche zog, rechnete ich mit einer Handfeuerwaffe, einem uralten Stück als einer Art symbolischen Geste, einem Derringer, einem Webley, einer Mauser. Nichts dergleichen. Die Zigarettenhand zog sich von seinem Mund zurück, und die feingliedrige Linke führte einen Flachmann an seine Lippen. Er prostete mir damit zu.

»Guter Whisky.«

Die Spitzhacke hieb Funken aus einem Stein und grub sich in den festen Lehm.

»Ich trinke nicht«, sagte ich.

Er lächelte. »Sie wissen gar nicht, was Sie versäumen.«

»Wie spät ist es?«, fragte ich.

»Sie graben seit fünfunddreißig, vierzig Minuten. Dann dürfte es zwanzig vor eins sein.«

Die linke Hand glitt wieder in die Tasche. Was steckte sonst noch darin?

»Wollen Sie einen Schluck Wasser?«

Ich schenkte ihm keine Beachtung. Dann konnte er mich nicht mit weiteren Fragen drangsalieren. Und außerdem stellte sich mir ein logistisches Problem mit dem Loch. Es war jetzt gut einen Meter tief und musste tiefer und breiter werden. Sollte ich zuerst irgendwo bis zur endgültigen Tiefe graben und es danach verbreitern? Dann wäre ich eine Weile vor dem Wind geschützt. Doch nach kurzem Nachdenken beschloss ich, das Loch zu verbreitern und mich dann gleichmäßig nach unten vorzuarbeiten. So konnte ich stetig und gleichmäßig weitergraben und hatte den Lehrer und die Soldaten hinter ihm länger im Blick.

Wenn es so weit war, wollte ich der Situation ins Auge sehen.

Gegen ein Uhr verdunkelte sich der Himmel. Das Loch war nicht tiefer geworden, doch ich hatte die richtige Länge und Breite erreicht und obendrein mit dem Lehm und dem Schnee auf der Seite einen guten Windschutz errichtet.

Der Lehrer, der sich kein einziges Mal vom Fleck gerührt hatte, fragte mich, ob ich eine Pause einlegen wolle.

»Möchten Sie darüber reden, warum Sie hier sind?«, fragte er.

Darauf fiel ich nicht herein. Keine Geständnisse, keine offenen Aussprachen von Mann zu Mann.

»Sie wissen, dass es noch schlimmer wird«, sagte er.

Ich erstarrte.

»Ich meine das Wetter. Vielleicht sind wir noch ein paar Stunden hier, da sollten wir wirklich miteinander reden, während Sie arbeiten.«

Er drehte den Kopf zu den Soldaten an der Geschützstellung.

»Die beiden wären nicht die richtige Gesellschaft für mich. Aber Sie dürften einiges zu sagen haben, das mich sehr interessiert.«

Ohne aufzublicken, erwiderte ich: »Ich bin von Beruf Bäcker. Wenn Sie wollen, können wir übers Bäckergewerbe reden. Ansonsten hätte ich weder Ihnen noch jemand anderem viel zu sagen.«

Meine Antwort gefiel ihm nicht, und er trat ein paar Schritte zurück und drehte sich um. Doch ob man es glauben will oder nicht, plötzlich änderte der Wind die Richtung, und kalte Luft fegte unter einer schwarzen Wolke heran. Ich verfluchte die kalte Luft, verfluchte den nutzlosen Windschutz und grub

DIE STADT

Mit der Spitzhacke löste ich die nächste Schicht Erde. So tief unten stieß ich auf Steine, die sich nicht zertrümmern ließen, deshalb stemmte ich sie aus dem Boden und schaufelte oder warf sie dann aus dem Loch. Keine Hilfe vom Lehrer; er setzte sich auf einen der größeren Steine, die ich hinaufgehievt hatte. Zündete sich natürlich eine weitere Zigarette an. Besaß der Mann überhaupt noch eine Lunge?

Bei der Arbeit fiel mir ein, dass sich mein Bruder, während er an der örtlichen Schule die Klasse des Lehrers besuchte, über den ernsten Mann mit den großen Geschichten und den seltsamen Theorien, über die vielen Bücher, die sie bei ihm lesen, über die Reden, die sie in der Rolle dieses oder jenes Führers halten mussten, zu Hause oft beklagt hatte.

Er ließ sie sogar klassische lateinische Dichtung und mittelalterliche Kriegsepen lesen, sagte, wenn es nach ihm ginge, würden alle seine Schüler fechten und Schach spielen lernen, und Dichtung gehöre ebenso zur Geschichte wie Fakten und Jahreszahlen. Meinem Bruder zufolge war der Lehrer der einzige Mensch in der Schule, der so redete. Sogar seine Kollegen sagten, er sei »ein bisschen anders, aber das ist schon in Ordnung«.

Und jetzt betrachtete mich ebendieser Mann in einem Loch an den verlassenen Rändern der Stadt. Der Tag war anstrengender als nötig.

Mein Bruder hatte erzählt, eines Morgens habe der Lehrer die Klasse mit den Worten betreten: »Wir schreiben den 13. Februar.«

Doch es sei weder der Dreizehnte noch Februar gewesen, sondern Oktober. Niemand habe einen Schimmer gehabt, wovon er redete. Mit seinem Datum habe er um acht Monate danebengelegen. Der Lehrer habe in seltsamem Ton gesprochen, und was als Nächstes passierte, weiß ich hauptsächlich von meinem Bruder. Das Übrige reimte ich mir zusammen, um mich beim Wegschaufeln von Schnee und Erde gedanklich zu beschäftigen.

(Erkenne deinen Feind. Und kannst du ihn nicht erkennen, dann stell ihn dir vor.)

»Heute ist der 13. Februar«, sagte der Lehrer und stellte seine Aktentasche auf den Tisch. »An diesem Tag sind es noch zwölf Wochen bis zum Ende eines Krieges. Der Ort: eine ungeschützte mittelalterliche Stadt mit Parks, einem Zoo, einem Chor, Puppen und Porzellan, berühmt für ihre Architektur. In der Stadt wird Porzellan hergestellt, in den neunzehn Krankenhäusern sind Kriegsverletzte untergebracht. Die Stadt hat keinen militärischen Wert. Die männlichen Bewohner kämpfen irgendwo an der Front. Die Lektion: gezieltes Flächenbombardement. Ich werde nur dreimal Atem holen, einmal für jede Bomberwelle.«

Dreimal? Ein Flüstern ging durch die Klasse. Der Lehrer hatte den Verstand verloren. Vielleicht sollte jemand ins Sekretariat laufen und dem Direktor sagen, der Geschichtslehrer wolle sich umbringen. Ein Kissen auf den Kopf, nur ohne das Kissen. Ersticken durch Reden. Die Schüler saßen schweigend hinter ihren Tischen und warteten. (Inzwischen weiß ich, dass die meisten Umstehenden bei einem Notfall sowieso nichts unternehmen.)

Der Lehrer stellte sich vor die Klasse und schloss die Augen.

»Ich werde jeweils nur so lange reden, wie ein Atemzug reicht, denn wer in der Stadt nicht verbrannte, der erstickte, und das müssen wir heute zum Gedenken an diese Menschen noch einmal durchleben, damit wir wissen, was für ein Gefühl es ist.«

Mein Bruder sagte, er habe sich dabei ertappt, wie er den Atem anhielt und sich vorzustellen versuchte, wie schlimm es war, doch es habe nicht lange geklappt, weil sein Herz zu schnell pochte, und er habe den Atem ausströmen lassen und versucht, nicht wieder einzuatmen, dann aber schnell aufgegeben und gehofft, dass es keiner gesehen hatte.

An jenem Morgen schloss der Lehrer in der Klasse die Augen, holte tief Luft und ließ ein eintöniges Gemurmel ertönen. Mein Bruder kann sich noch an das Meiste erinnern, weil er in der ersten Reihe saß: Es habe geklungen wie Flugzeuglärm, wie noch ungeformte Wörter. Die Jungen fragten sich, was als Nächstes komme, saßen unbehaglich auf ihren Plätzen, und die Eindringlichkeit des ruhigen, monotonen Gemurmels nahm sie gefangen. Plötzlich verwandelte es sich in Wörter, und der Lehrer sprach schneller, jedes Wort Teil des Gemurmels und doch eigenständig und deutlich.

»Frauen, Kinder, über eine Million Menschen, die Hälfte von ihnen Flüchtlinge aus dem Osten, vor den Russen fliehend, die nur noch fünfundneunzig Kilometer von der Stadt entfernt sein sollten. Der Bahnhof voller Flüchtlinge, Leute, die auf den eiskalten Straßen schliefen und hungrig und erschöpft waren. Es war Faschingsdienstag, ein paar Mädchen zogen kostümiert durch die Straßen, und der Zirkus in der Stadt spielte vor vollem Haus. Viele Leute gingen im großen Park spazieren.

Die Angreifer hatten vor, überall in der Stadt Brandbomben abzuwerfen und an strategisch wichtigen Punkten Hunderte von Bränden zu entfachen. Theoretisch sollten sich die Brände vereinigen und die Stadt niederbrennen. Die erste Welle, die kurz nach 22:00 Uhr eintraf, bestand aus zweihundertfünfzig Bombern. Die zweite Welle ein paar Stunden später setzte sich aus fünfhundert Bombern zusammen und überraschte die Löschtrupps und Überlebenden im Freien. Die zweihundert ›Fliegenden Festungen‹ der dritten Welle tauchten am folgenden Vormittag gegen halb zwölf auf, begleitet von Kampfflugzeugen, die die Straßen rings um die Stadt beschossen. Und jetzt fange ich an.«

»Wir dachten, das hätten Sie schon«, sagte einer der Jungen.

Der Lehrer holte tief Luft.

»Die Kampfflugzeuge markierten das Stadtgebiet mit grünen Leuchtraketen. Bei der Bombardierung des Bahnhofs verbrannten dreitausend Menschen. Mehrere Bomben fielen allein auf den Zirkus. Die Fachwerkhäuser in der Altstadt gingen in Flammen auf, und die brennend heiße Luft wirbelte in den Himmel hinauf und erzeugte einen Sog. Es entstand ein Feuersturm, der so heftig war, dass er der Luft jeglichen Sauerstoff entzog, ja sogar Autos, Gebäude und Bäume wurden von den Flammen verschluckt. Von der Druckwelle platzten schwangeren Frauen die Bäuche auf, und die Ungeborenen barsten hervor. In den Straßen rissen sich die Menschen die brennende Kleidung vom Leib, verloren wegen des Sauerstoffmangels das Bewusstsein und verbrannten, bis ihre verkohlten Leichen nur noch so groß wie Babys waren.«

Mein Bruder sagte, auch die robustesten Jungen hätten geschluckt, während sich die angespannte Stimme des Lehrers bis zum Ende des ersten Atemzugs schleppte.

»Die zweite Welle betrachtete die Stadt aus achtzig Kilometern Entfernung, ein Brandfleck im Nachthimmel. Die Bomber flogen so tief, dass die Crews die Gesichter der Leute in den Straßen erkennen konnten und sahen, wie manche von ihnen schreiend durch die Luft flogen und in die Flammen stürzten. Die Flugzeuge warfen ihre Bomben ab und lösten Hunderte kleiner Brände aus. Von dem Feuersturm in der Mitte angesogen, überzogen die Brände die ganze Stadt. In den Kellern verkochten die Menschen und verwandelten sich in Flüssigkeit. Im großen Park rasten die Flammen übers Gras und verschlangen Tausende, die dort Schutz gesucht hatten.«

An dieser Stelle habe der Lehrer innegehalten, kurz eingeatmet und die Luft angehalten.

»Als die zweite Welle vorüber war, erstickten auch diejenigen, die in den Kellern überlebt hatten, denn der Feuersturm fraß den ganzen Sauerstoff auf. Wer auf die Straße lief, bekam keine Luft. Manche schrien, als der schaurige Feuerofen sie in das Flammenmeer zog. Hoch oben kreisten die Flugzeuge in der flimmernden Luft, und die Crews beschirmten die Augen. Weit unten, im Inferno der Stadt, stand ein Zoo in Flammen. In Todesangst flohen die Affen, Bisons und Rotbüffel. Sie liefen neben den Bewohnern her, die vor den Flammen flüchteten, und griffen einige von ihnen an. Die Geier flogen in alle Richtungen davon, kehrten aber am folgenden Morgen zur Fütterungszeit zum Zoogelände zurück.«

Die Jungen waren sich einig, dass der Lehrer für die zweite Welle mehr als einen Atemzug benötigt hatte. Sie konnten sich nicht vorstellen, wie er das sonst hätte schaffen sollen. Doch darüber sprachen sie erst später, viel später. Vorläufig sagten sie nichts. Ihre Gesichter waren kreidebleich geworden.

Der Lehrer stützte sich auf einen Tisch, starrte zu Boden und holte tief Luft.

»Das Krankenhauspersonal schleppte die überlebenden Patienten zum Fluss und legte sie ans Ufer. Dort wurden sie von der dritten Welle überrascht, und die Kampfflugzeuge bestrichen auch die Verwundeten im Park und auf den Ausfallstraßen der Stadt und brachten Tausende um. Im Zoo töteten sie die verbliebenen Tiere. Die Menschen rannten, irre geworden, das Haar in Flammen. Hundertfünfunddreißigtausend Tote, und ich kann nicht ...«

Mein Bruder sagte, plötzlich sei der Lehrer ganz blau im Gesicht geworden, und seine Augen seien aus den Höhlen getreten. Er sei vornübergesackt, habe über seinen Büchern auf dem Schreibpult nach Luft geschnappt, unterdrückte Verzweiflung im Gesicht. Er habe die Luft in sich hineingesogen wie ein kühles Glas Wasser. Und dann habe er aufgeblickt.

»Es soll hundertfünfzigtausend Tote gegeben haben. Vielleicht noch mehr.«

Stille. Alle hielten den Atem an. Stille. Wie das Geräusch, das Tote machen. Später sagte jemand: »Ja, noch leiser als Stille.« Irgendwer lachte schrill. Der Lehrer nahm seine Tasche und verließ das Klassenzimmer, ohne ein weiteres Wort zu sagen oder irgendwen anzusehen.

Am nächsten Tag schrieb er kommentarlos an die Tafel: DIE LEUTE IN DER STADT BETETEN ZU GOTT, DOCH IHNEN ANTWORTETE DER TEUFEL. »Schreibt dazu einen Aufsatz mit fünfhundert Wörtern.«

Ich grub.

Als mein Bruder nach Hause kam, sagte er, die Leute in der Stadt mussten noch länger als drei Atemzüge gelebt haben, schon allein da liege der Lehrer falsch. Und beim Zählen habe er sowieso geschummelt. Außerdem sagte mein Bruder, der Lehrer habe nicht in jener Stadt gewohnt, und was sei schon dabei, wenn ein paar Tiere und Menschen stürben? Es sei Krieg gewesen, im Krieg komme so was vor. Wir pflichteten ihm alle

INFORMATIONEN

»Es ist Viertel nach eins«, sagte der Lehrer und setzte sich auf dem Stein anders hin. Er paffte an Nummer fünf.

»Ich hab nicht gefragt, wie spät es ist.«

»Sieht nicht so aus, als wären Sie in der letzten Viertelstunde vorangekommen.« Er deutete auf seine Armbanduhr. »Und ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Um drei wird es schon bald dunkel. Bis dahin müssen Sie fertig sein.«

»Vielen Dank für die Belehrung.«

»Sie müssen vor drei fertig sein.«

»Das klappt schon, keine Sorge«, erwiderte ich.

»Ich bin nicht besorgt, Bäcker. Ich habe nichts zu verbergen.«

Diese Bemerkung saß. Na schön. Solange er mich nicht für dumm hielt, bloß weil er Lehrer und ich Bäcker war. Das Schlimmste, was jemand tun kann, ist, mich zu unterschätzen. Das hat schon mancher getan, aber ich bin immer noch da.

Die Stadt, in der ich lebe, ist mit vielen anderen über diese Halbinsel verstreut, von der man im Winter auf kalte schiefergraue Brecher und im Sommer auf ein türkisfarbenes Meer blickt. Die größte Stadt liegt ein paar Kilometer nördlich, direkt an der Küste mit ihren Häfen und den laut kreischenden Möwen. Dort ist es sogar im Juli kühl, schleimiger Seetang auf dem strahlend blauen Salzwasser, das nördlichen Breiten eigen ist. Auch in heißen Sommern schwimmt dort kein Mensch, denn fünfundsechzig Kilometer entfernt war ein Atomkraftwerk in Betrieb, das inzwischen abgeschaltet ist. In dem flachen, aber breiten Tal, in dem unsere Stadt liegt, wärmt die Sonne die Luft besser. Auf einem heißen grünen Feld schmeckt man im Wind das Meer.

Doch im Winter ist man allein.

Das habe ich als kleiner Junge gelernt. Und ich habe auch gelernt, dass man nicht bloß im Winter allein ist. Man ist in allem allein. In der Schule schienen alle mehr zu wissen als ich. Sie kannten Leute, die ich nicht kannte. Sie hatten eine bessere Familie als ich. Von Geburt an verflucht, das war ich. Ausgeschlossen von den wichtigsten Momenten der großen Pause, von den Diskussionen in der Klasse. Bemerkungen über meine Redeweise, mein Aussehen. Damals glaubte ich, es würde immer so weitergehen.

Doch plötzlich fand ich Freunde, die ein bisschen älter und viel klüger waren als meine Mitschüler. Diese Freunde lebten zwischen den Buchdeckeln in der Bücherei, und die meisten gaben mir sehr interessante Informationen. Halfen mir voranzukommen. Sie baten mich, nicht preiszugeben, dass ich all diese Informationen besaß. Na ja, sie baten eigentlich nicht darum, aber so sehe ich das Ganze. Die Bücher waren meine besten und einzigen Freunde. Ich hielt einfach den Kopf gesenkt, kümmerte mich um meine eigenen Sachen und wartete auf die Gelegenheit, das Gelesene anzuwenden.

Eine gute Gelegenheit bot sich eine Woche nach meinem zwanzigsten Geburtstag. Doch zunächst etwas anderes: Vielleicht wollen viele Leute irgendwann wissen, woher ich so viel wusste. Aus welchem Grund? Ich musste mir meiner Sache sicher sein, in so vielen Bereichen wie möglich. Durfte keinen Zweifel mehr haben.

Unten in der Grube beschäftigte ich mich mit der Frage, warum ich auf vielen Gebieten so viel wusste.