7,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Diogenes Verlag AG

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Tolja möchte am liebsten Selbstmord begehen, aber er weiß, dass er dafür zu feige ist. Darum vergibt er den Auftrag per Postfach an einen professionellen Killer. Als er aber Lena trifft, will er plötzlich nicht mehr sterben. Doch der Profi ist bereits unterwegs.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 158

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

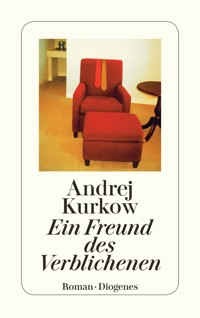

Andrej Kurkow

Ein Freund des Verblichenen

Roman

Aus dem Russischen von Christa Vogel

Diogenes

1

Wenn ich rauchen würde, wäre alles leichter. Nach jedem kleinen, von außen betrachtet unbedeutenden und unverständlichen Ärgernis würden der Rauch von ein paar Zigaretten und das Nikotin für kurze Zeit zwar nicht gerade den Sinn oder Geruch des Lebens ausmachen, aber sie wären doch eine Art Ablenkung, eine Selbstbeweihräucherung, und das würde mir helfen, wieder einmal mit Freude auf mein zukünftiges Leben zu blicken. Aber ich habe nie geraucht und denke, mit dreißig Jahren damit anzufangen ist entweder kindisch oder blöd.

Der Regen wollte und wollte nicht fallen. Es dämmerte. Meine Frau hatte sich im Badezimmer eingeschlossen, aber sie badete einfach nur wie gewöhnlich. Ich schließe mich auch manchmal im Bad ein, obwohl – wieso sollte ich mich eigentlich vor meiner Frau schämen. Genau diese Frage erklärt auch schon den Grund – wir haben uns schon seit langem voneinander entfremdet. Wenn wir abends schlafen gehen, ziehen wir uns im Dunkeln aus, und tagsüber oder wenn wir bei Licht baden, schämen wir uns unserer Nacktheit. Nacktheit bedeutet Verletzlichkeit. In dem Punkt würde meine Frau dasselbe sagen. Aber ich bin auch verletzlich, und meistens wurde ich von ihr verletzt. Wir reden nicht mehr darüber, obwohl wir früher versucht haben, alles mit Worten zu klären und zu verbessern.

Der Herbst ist die Zeit der vergehenden Wärme, der Beginn der Jahreszeit, in der man die vergangene Wärme für den nahenden Winter aufbewahren muß, um nicht zu frieren. Es war Zeit, die Fensterritzen und Balkontüren zu verkleben. Die Zeit, in der die Natur selber uns noch hilft, über unsere physische und psychische Gemütlichkeit nachzudenken, sie zu pflegen oder zu steigern. Aber was bedeutet der September für uns? Nichts. Wir schweigen, unterhalten uns in Interjektionen. Jeder kocht sich seinen Kaffee allein und brät sich seine Rühreier.

Es war Zeit, Schluß damit zu machen. Zurückziehen konnten wir uns nicht – eine Einzimmerwohnung kann man schlecht halbe-halbe aufteilen.

Jedesmal, wenn ich aus dem Fenster unseres achten Stocks sah, überkam mich die Lust, vom Dach ins Wasser zu springen. Aber sie gab mir nicht den erforderlichen Impuls zu springen. Ich war kein Typ für Selbstmord. Das Leben außerhalb, jenseits meines Seins, gefiel mir sehr. Manchmal ging ich leicht aufgekratzt über den Kreschtschatik-Platz, betrachtete die abendlichen Gesichter der Mädchen, die auf den Bänken oder bei dem Springbrunnen vor dem Kino auf ihre Klienten warteten. In der Dämmerung, bei der künstlichen Stadtbeleuchtung sahen sie sehr anziehend aus, wie gemalte, vielversprechende Silhouetten, die einen normalerweise von kitschigen, billig aufgemachten Buchdeckeln anblicken. Ich konnte mir mich gut als ihr Kunde oder sogar als naher Freund vorstellen. Aber sich etwas vorstellen heißt noch lange nicht, es zu sein. Dazu fehlte mir viel: Entschlossenheit, Geld, Freiheit. Aber sie gaben mir, wie ein Vorbote, der von der Leinwand desamerican way of life herabstieg, Hoffnung darauf, daß auch andere süße amerikanische Bilder lebendig werden und hier in Kiew um mich herumflimmern würden, und ich war begeistert von diesem Flimmern, das allmählich zum Leben erwachte und das frühere Leben mit allen seinen provisorischen und langweilenden Details verdrängte, jeden Bestandteil, jeden Zeitungsartikel, der es ausführlich beschrieb, auslöschte.

2

Als Student der Fremdsprachenuni war ich gern mit Ausländern zusammen. Von ihnen lernte ich Sprachen und ein anderes Verhältnis zum Leben. Sie unterschieden sich von uns wie ein Steinpilz von einem Igel. Unsere innere Verschiedenheit könnte man nur ganz äußerlich vergleichen, in der Art des oben angeführten Beispiels. Sie hatten eine andere Kindheit gehabt, andere Spiele gespielt. Sie erzählten mir von einem Spiel, das vielleicht irgendwann einmal nach mehreren Generationen die Kinder ohne sowjetische Kindheitserfahrung ergötzen wird. Das Spiel ist ganz einfach: Man muß sich eine Kette von Bekannten ausdenken, die einen zum Beispiel zur Königin von England bringt oder zu Margaret Thatcher – die war zu der Zeit aktueller. Es stellte sich heraus, daß fast jeder Spieler mit Hilfe von drei, vier Leuten, die ihn weiterverbanden, bis zum englischen Premierminister vordringen konnte. Ein lächerlich einfaches Prinzip – ich kenne ihn, er kennt sie, sie kennt noch jemanden, jemand kenntihn odersie persönlich. Ich versuchtedamals auf dieselbe Art und Weise auf Breschnew oder Schtscherbitzkij zu kommen. Aber das klappte nicht. Die Kette kam gar nicht erst in Gang.

Und jetzt plötzlich, sicher aus Verzweiflung über mein Leben und meine Lage, fing ich an zu verstehen, wie man dieses Spiel hier in unserem Land spielen muß. Hier müßte man mit einem Mörder verbunden werden. Es gibt viele, sie leben unter uns, und einige von ihnen verhehlen noch nicht einmal sonderlich ihre Art von Beschäftigung. Vor zehn Jahren kannte ich wenigstens zwei Mörder, die ihre Strafe abgesessen hatten, ganz normale, umgängliche Typen, die sogar sehr hilfsbereit waren. Freilich, damals waren die Mörder anders, sie waren romantischer.

Jetzt geht alles um Geld, und das Morden ist für manche sogar ein recht gutbezahlter Beruf geworden. Sogar ein neues englisches Wort benutzen sie dafür:Killer, getreu der amerikanischen Tradition, die Bezeichnung und das Image von ungelernten und schlecht beleumdeten Berufen aufzubessern. Ich erinnere mich, wie die Amerikaner einen Straßenreiniger oder einfach einen Hauswart in einen ›Ingenieur des städtischen Sanitärbereichs‹ umbenannten. Aber da war der Grund für Umbenennungen einfach und verständlich: Man wollte den Straßenreinigern mehr Selbstvertrauen und Selbstachtung einflößen.

Bei uns hat sich das anders ergeben. Eben so, daß ein Mörder höherer Qualifikation, der ausschließlich auf Auftrag arbeitet, den Titel eines Killers erhält. Und der alte, frühere Typ von Killer, der alltägliche, romantische, der nach einem Besäufnis oder aus Eifersucht mordet, bleibt ein einfacher Mörder. Solche jagen sie und sperren sie ein, währendder Killer unsichtbar und frei wie ein Vogel bleibt. Diese Gedankengänge brachten mich wie von selbst auf ein Thema, das schon viele Male versucht hatte, sich aus meinem Unterbewußtsein hochzuarbeiten. Schließlich hatte ich schon seit mehreren Jahren nach einem Ausweg aus der Sackgasse meiner Lebenssituation gefahndet. Aber ich hatte diesen Ausweg mehr in meiner Vorstellung, in meiner Phantasie gesucht. Und jetzt bot sich der Ausweg von selbst an – kein Ausweg aus der Situation, sondern aus dem Leben selbst. Für einen Selbstmörder liebte ich das Leben zu sehr, aber als Opfer eignete ich mich hervorragend.

Ein wunderbares Beispiel für die Ungerechtigkeit des Schicksals, ein kluger, talentierter Mann in den besten Jahren und in irgendwessen Auftrag ermordet! Der Ruhm, den das Opfer eines Auftragsmordes genießt, kitzelte meine Nerven.

Ich stellte mir die Bestürzung meiner vielen Bekannten vor, die sofort begreifen würden, daß sie praktisch nichts von mir wußten, daß dieser Mensch, den sie gekannt hatten, mit dem sie Kaffee und Wein getrunken hatten, doch nicht in Geschäfte verwickelt sein konnte, die Auseinandersetzungen oder gar einen Auftragsmord nach sich ziehen würden.

Ich stellte mir vor, wie sie alle bei der Kriminalpolizei saßen, die Dutzende von lästigen Fragen stellte. ›Hatte er Feinde?‹, ›Womit hat er sein Geld verdient?‹, ›Wer könnte Interesse an seinem Tod gehabt haben?‹ und so weiter.

Ich mußte nur noch einen erschwinglichen Killer finden, das Geld für sein Honorar auftreiben, und dann würde der von mir ideal ausgedachte Mord ein weiteres ungelöstes Rätsel werden. Ein sinnloses Leben effektvoll zu beenden, reizte mich. Und bei den rätselhaften Morden gibt es noch einen bestechenden Aspekt – man schreibt häufig in Zeitungen und Büchern über sie, man erinnert sich an alle Einzelheiten und an den Namen des Opfers, so daß ich eine reale Chance hatte, wenn schon nicht für alle Ewigkeit, so doch für lange Zeit im Gedächtnis der Menschheit zu bleiben.

3

Der Herbst ließ sich Zeit mit seinem Kommen. Oder die Natur hatte zuwenig Geld für die roten und gelben Farben, als ahme sie die leidvolle finanzielle Lage des Landes nach. Es wurde zwar kälter, und abends nieselte es ein bißchen, aber ein ausgeprägtes Bild von der welkenden Natur wollte sich nicht einstellen. Man sah, wie die Menschen dahinwelkten, und ich selbst sah meinem eigenen Welken im Spiegel zu. Freunde riefen an, um zu verkünden, wie schlecht es ihnen ginge. Statt ihnen zu antworten, schwieg ich und spann meine kostbare Idee von einem idealen Ausweg aus der Sackgasse des Lebens weiter, ohne jemandem ein Wort davon zu verraten.

Meine Frau kam später als gewöhnlich nach Hause, manchmal nach Mitternacht. Sie zog sich im Dunkeln aus und legte sich in ihre Ecke der Bettcouch unter ihre Decke. Ihr Kommen weckte mich und ärgerte mich jedesmal. Und selbst wenn es mich nicht weckte, reizte es mich um so mehr. Sie strömte keinerlei Wärme aus, und allein der Gedanke an eine Frau, die keine Wärme gibt, erboste mich, besonderswenn ich konkret an sie dachte, an diese Frau, mit der ich lebte.

Mittwoch abend beschloß ich, selber in der Stadt zu bleiben. Ich hatte ein wenig Geld und eine ziemlich genaue Vorstellung davon, wie ich es ausgeben wollte – ich wollte es versaufen. Aber nicht als Solist, mindestens im Duett sollte es sein. Die ideale heilige Zahl ›drei‹ hätte mich noch mehr gefreut, natürlich nur, wenn diese drei gute Bekannte gewesen wären. Zufällige Saufkumpane mochte ich nicht. Gegen sieben fuhr ich zum Kontraktowaja-Platz, wo ich in einem der Geschäfte ein paarmal meinen früheren Klassenkameraden Dima Samorodin durchs Fenster beobachtet hatte. Seit der Schulzeit hatten wir uns nicht mehr getroffen, und als ich ihn entdeckte, hatte er mich auch nicht gesehen, er bediente gerade ein paar Kunden. Deshalb schien mir, er würde sich über ein plötzliches Wiedersehen freuen, um so mehr, da wir uns in der Schulzeit gut verstanden hatten. Denn nichts verbindet die Menschen mehr als eine gemeinsame Vergangenheit, sei es die Schule oder das Gefängnis.

Meine Vermutungen bestätigten sich. Als ich wie ein Käufer in Gedanken versunken das Geschäft betrat, erkannte er mich und stieß einen Freudenschrei aus. Während er nebenbei tatsächliche Kunden bediente, stellte er mir zwischendurch eine Menge Fragen über unsere früheren Klassenkameraden, wollte wissen, wann ich wen das letzte Mal gesehen hatte und was wer jetzt machte. Besondere Freude konnte ich ihm nicht bereiten. Während all dieser Jahre hatte ich alles in allem nur fünf, sechs zufällige Begegnungen in öffentlichen Verkehrsmitteln mit den Freunden unserer Kindheit gehabt, was ich ihm auch erzählte.

»Warte eine halbe Stunde«, bat er. »Der Chef kommt die Tageseinnahmen abholen, dann schließe ich ab, und wir können es uns hier in Ruhe gemütlich machen …«

Ich stimmte freudig zu. Aber im Geschäft wollte ich nicht warten und zog los, um im Podol-Viertel spazierenzugehen. Grelle Lichter und Neonlinien dümmlich benannter Cafés und Restaurants durchbrachen die abendliche Dunkelheit. Ich entfernte mich aus dem Lichtkreis der wegweisenden Reklamen und Beleuchtungen und setzte mich auf eine Bank neben dem Denkmal des ersten ukrainischen Buddhisten, Grigorij Skoworoda. Auf den Nachbarbänken küßten sich glückliche Silhouetten, die die Dunkelheit des unbeleuchteten Denkmals ausnützten. Nur ich küßte niemanden neben dem Denkmal und fühlte mich wie aussortiert. Was ist so schlecht an mir? Ich bin noch jung, sympathisch, nicht dick. Ich kann noch für attraktiv gelten. Natürlich liegt es an mir. Keine Frau wird als erste auf mich zugehen mit der Frage ›Erlauben Sie, daß ich Sie küsse?‹. Was ist los mit mir? Noch vor fünf Jahren liebte ich es doch, die Frauen mit ähnlichen Fragen zu verblüffen. Und jetzt?

Als ich in das kleine Geschäft zurückkam, waren keine Kunden mehr da.

»In Ordnung«, sagte Dima. »Die Tageseinnahmen sind abgeholt. Wir können schließen.«

Er verhängte die Schaufenster, verschloß die schwere Eisentür, und wir schnitten uns in diesem Geschäft von der Außenwelt ab, wir befanden uns gleichsam in der Kabine einer Kosmonautenkapsel, nur daß es angesichts der vielen Flaschen und Konservendosen auf den Regalen zumindest ein westliches Raumschiff sein mußte.

Dima plazierte mich an einen weißen Plastiktisch und ging zu den Regalen.

»Was trinken wir?« fragte er.

›Alles hier ist meins, alles hier ist deins‹, kam mir in den Sinn.

»Komm, genier dich nicht!« ermunterte Dima mich, vor einer Reihe Flaschen stehend. »Ich lade dich ein. Als Prämie habe ich sozusagen zwei Flaschen am Tag frei, und was ich mehr brauche, kriege ich billiger …«

»Dann Whisky«, sagte ich.

Den Whisky tranken wir, wie andere Wodka trinken, aus kleinen Kristallgläsern immer auf ex. Die Gläser hatten wir zu diesem Zweck zwischenzeitlich aus dem Verkaufsangebot geborgt.

»Shenka Dolgoj habe ich das letzte Mal vor drei Jahren gesehen«, erzählte Dima. »Er arbeitete als Fleischer in einem Delikatessengeschäft an der Oper. Und Tschemeris ist nach Wolgograd gezogen. Der hatte zuletzt eine fürchterliche Glatze …«

»Und ich habe mal Galja Kolesnitschenko getroffen …«, teilte ich mit. »Hier, im Podol-Viertel …«

Als wir den Whisky ausgetrunken hatten, beschlossen wir, Gin zu probieren.

»Eigentlich trinkt man den ja mit Tonic«, sagte Dima, als er die Flasche öffnete. »Aber Tonic ist heute alle. Macht nichts, der schmeckt auch so. Erinnerst du dich an Melnitschuk aus der Parallelklasse?«

»Ja.«

»Dem haben sie vor zwei Jahren lebenslänglich aufgebrummt, aber dann in fünfzehn Jahre umgewandelt.«

»Und für was?« interessierte ich mich.

»Schlimme Geschichte. Er hat von irgendeinem Schwarzhändler fünftausend Grüne gepumpt, und um ihm ein bißchen bange zu machen, hat er ihm tagsüber eine Granate ins Fenster geworfen. Aber da war die Schwiegermutter mit einem Kleinkind. Zwei Tote …«

»Ja«, sagte ich zögerlich, »ganz schön schlimm.«

Das Gespräch kam auf die der heutigen Zeit entsprechenden Kriminal- und Schreckensgeschichten. Wir machten ein Glas zyprischer Oliven und eine Dose Kamtschatkaer Krabben auf. Bei so einem Gespräch trank und aß es sich vorzüglich. Dimas rundes Gesicht rötete sich, seine Augen glänzten. Ich glaube, ich sah bestimmt auch nicht nüchterner aus. Nebenher redeten wir über unsere ›Einkommen‹ – das Wort ›Arbeitslohn‹ war bereits außer Gebrauch gekommen. Dima brachte es auf dreihundert Grüne plus seine Prämien in Naturalien, die er gewöhnlich im Kreis seiner Freunde verfraß und versoff. Leider konnte ich mich mit materiellen Erfolgen nicht rühmen.

»Mein Chef verdient fünf- bis sechstausend im Monat, er hat noch fünf Filialen in Podol und eine Wechselstube«, erzählte Dima. »Aber ich beneide ihn nicht …«

»Hör mal, weißt du nicht zufällig, wieviel ein Killer verlangt?« fragte ich.

»Na hör mal, liest du keine Zeitungen? Je nach Wichtigkeit des Objekts fünftausend oder auch zehntausend Grüne …«

»Und wenn das Objekt unbedeutend ist?«

»Wer sollte denn so ein Objekt aus dem Weg räumen wollen?«

Ich zuckte mit den Schultern.

»Na, sagen wir mal, wenn ein Ehemann den Liebhaber seiner Frau aus dem Weg räumen wollte …«, schlug ich vor.

Dima schwieg einen Moment, dann zuckte auch er mit den Schultern.

»Das ist eine Lappalie«, sagte er. »Liebhaber haben keine Leibwächter … Das müßte billig sein. Vielleicht fünfhundert … Aber ein echter Profi befaßt sich nicht mit so einer Lappalie … Wenigstens nicht die, die ich kenne …«

Ich seufzte schwer und goß mir und Dima Gin ein. In der Flasche waren noch ein paar Gläschen. Der Alkohol floß mit Blut vermischt durch die Venen und Arterien, aber der Kopf war klar und hell wie am Tage.

»Hat deine etwa einen Liebhaber?« fragte Dima plötzlich.

Ich nickte, eher automatisch als zum Zeichen des Einverständnisses mit Dimas Vermutung. Aber am Vorhandensein eines Liebhabers meiner Frau zu zweifeln wäre einfach dumm gewesen.

»Na klar«, bestätigte ich mein Nicken mit Worten.

»Ich kenne so einen Burschen … Eigentlich ein Profi …« Dima sprach leiser, und ich begriff, worüber er redete.

»Wenn du willst, kann ich mich ja mal mit ihm beraten … Er ist ein ordentlicher Kerl, und von Freunden nimmt er nicht mal einen Vorschuß … Hast du Knete?«

Ich seufzte wieder.

»Mit Geld sieht’s gerade nicht so gut aus …«

»Ich kann dir was borgen, das ist eine ernste Sache … Eine Familienangelegenheit … Also, was ist, soll ich mit ihm reden?«

»Ja«, stieß ich unbedacht heraus. Und um meine Entschlossenheit zu bestärken, nickte ich noch einmal.

4

Nach zwei Tagen ging ich abends zu Dima in das kleine Geschäft. Kunden waren keine da. Offensichtlich hatte der am Tage über dem Podol-Viertel niedergegangene Eisregen, der von Zeit zu Zeit in Regen überging, die Leute in die Häuser getrieben. Er saß in seinem Geschäft wie in einem hellerleuchteten Aquarium hinter dem Ladentisch und las ein Buch.

»Grüß dich«, rief ich, als ich durch die weit offenstehende Tür trat. »Was lesen wir denn da?«

»Was kann man bei so einem Wetter schon lesen? Chase, natürlich. Wie geht’s? Willst du dich ein bißchen aufwärmen?«

Ich nickte.

Er zog unter dem Ladentisch eine angefangene Flasche ›Fruchtkeglewitsch‹ hervor, stellte ein Kristallgläschen vor mich und goß es voll. Sich selber schenkte er auch ein. Und wir kippten den Inhalt der Gläser fast beiläufig hinunter. Der Wodka rann erstaunlich sanft durch die Kehle, als hätte er überhaupt keine Prozente.

»Ein Damenwodka!« erklärte Dima, als er meinen Gesichtsausdruck bemerkte. »Warte, ich mach zu, und dann reden wir.«

Er schloß die Tür ab, verhängte die Schaufenster.

»Allesall right«, verkündete er und setzte sich auf seinenPlatz hinter dem Ladentisch. »Also, der Typ, von dem ich redete, ist gerade Vater geworden … Und er hat selber gesagt, daß er jetzt in keine ernsthaften Sachen einsteigen will … So daß dein Liebhaber gerade zur rechten Zeit kommt.«

»Und wieviel will er?« erschrak ich.

»Er wollte siebenhundert, aber ich habe mit ihm gehandelt … Na, und ich habe versprochen, daß du alles selber vorbereitest.«

»Was muß ich vorbereiten?«

»Na, verschiedene Informationen. Wann und wo er sich aufhält. Vielleicht machst du ein Foto von ihm …«

Ich dachte über das Foto nach und begriff plötzlich, daß ich in diesem Moment tatsächlich an einen abstrakten Menschen gedacht hatte, an den mir unbekannten, nie gesehenen Liebhaber meiner Frau. ›Mein Gott!‹ rief ich in Gedanken aus. ›Es geht ja um mich, um meine Fotografie, um die Orte, an denen ich mich aufhalte!‹ Als ich mich beruhigt und die Lahmheit meiner Gedanken auf das schlechte Wetter und den ›Damenwodka‹ geschoben hatte, klinkte ich mich wieder in das von mir selbst erfundene Spiel ein.

»Also was?« fragte Dima nach einer Pause.

»Wegen der Vorbereitungen?«

»Ja.«

»In Ordnung. Ein Foto kriegt er. Und worauf habt ihr euch am Ende geeinigt?«

»Vierhundertfünfzig Grüne. Zu Anfang sind wir bei fünfhundert gelandet, aber ich habe gespürt, daß ich ihn noch ein bißchen runterdrücken kann. Also mußt du eine Flasche spendieren!«

»Und wann treffe ich mich mit ihm?«

»Na, hör mal! Warum solltest du dich mit ihm treffen? Er ruft dich morgen abend an, und du schickst ihm alles Notwendige.«

Nach dem geschäftlichen Teil des Gesprächs wollte sich ein anderes nicht mehr so recht anbahnen, wir saßen noch eine halbe Stunde da und füllten die Pausen zwischen den Gläsern mit Witzen aus, bevor wir uns trennten.