Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Dittrich Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

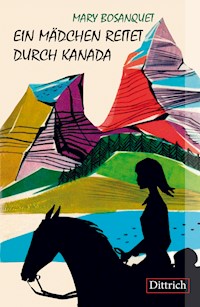

Als Mädchen hat es sich Mary Bosanquet in den Kopf gesetzt, quer durch Kanada zu reiten, ganz allein. Nach ihrem Schulabschluss 1939 setzt sie ihr Vorhaben in die Tat um, und macht sich auf den Weg nach Vancouver. Der Langstreckenritt, der anderthalb Jahre dauern wird, führt sie und ihre Pferde – zunächst Jonty, dann Timothy - vom Stillen zum Atlantischen Ozean – über die Rocky Mountains. Mary führt ein Reisetagebuch, das ihr später hilft, ihre Erlebnisse zu einem Buch zu verarbeiten. Sie schildert das Land in seiner Weite und Vielfalt, seine Städte, Dörfer und einsamen Siedlungen, seine riesigen Gebirge, seine unermesslichen Wälder, Prärien und Steppen, seine Seen, seine Tiere und seine Menschen: Ureinwohner, Engländer, Iren, Franzosen, Amerikaner, Norweger und Russen, die alle zu Kanadiern geworden sind. Die Fülle ihrer Eindrücke, Abenteuer, und Erlebnisse beschreibt sie abwechslungsreich, spannend und mit einer gehörigen Portion (britischem) Humor. So ist ein Buch nach wahren Begebenheiten entstanden, das heute noch zu den besten Abenteuerbüchern gezählt werden darf.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 416

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Mary Bosanquet

Mary Bosanquet

Ein Mädchen reitetdurch Kanada

Das vorliegende Buch ist ein Dokument der Zeit. Aus diesem Grund ist nicht nur die Rechtschreibung samt Fehler übernommen worden, sondern auch die stark durch den Krieg gefärbte Sprache. In diesem Sinne sind Ausdrucksweisen, die heute unüblich oder gar politisch unkorrekt erscheinen, zu rezipieren.

© Dittrich Verlag ist ein Imprint

der Velbrück GmbH, Weilerswist-Metternich 2021

© Original 1953 Georg Westermann Verlag

Aus dem Englischen übertragen von Maria von Schweinitz.

Satz: Gaja Busch

Umschlaggestaltung:

ISBN 978-3-947373-56-7eISBN 978-3-947373-72-7

www.dittrich-verlag.de

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Der Inhalt

Ich sinne auf Abenteuer

Endlich auf der Landstraße

Die Schneegrenze im Juni

Vom Kaktusgestrüpp zum Hochwald

Betrachtungen am Berghang

Tage im Doukhobor-Land

Über die Selkirks

Das Camp am Kootenay

Der letzte Berg

Präriewind

Durstiges Land

Krieg

Wir reiten in die Wildnis

Der Winter sitzt uns im Nacken

Der Große See

Wir werfen Anker

Ein Unfall

Wintertage

Frühling und Spitzelpsychose

Die Flußfahrt

Die letzten Tage in Dayton

Wir reiten wieder

Neu-Frankreich

Ende eines Abenteuers

Die Bilder

ICH SINNE AUF ABENTEUER

Es war am zehnten Mai 1938, ehe der zweite große Krieg uns einen Strich durch unser Leben machte; ich fuhr mit einem Siebzehner Bus im strömenden Regen die Bayswater Road hinunter.

Draußen an den Fenstern floß ein dunkler, windiger Londoner Abend vorüber. Auf einer Seite unseres Weges schliefen die schwarzen Schatten des Hyde-Parks; auf der andern wurden die großen Bayswaterhäuser zu flimmernd-beweglichen Sternen, wenn der Regen an die Scheiben peitschte. Der Bus war einfach schändlich überfüllt, und seine schlechtverstaute Menschenfracht, dampfend und grämlich, sprach nichts, sah nichts, und jeder hatte es innerlich irgendwie schrecklich eilig und war angespannt besessen von der einzig-wichtigen Aufgabe: schnell nach Hause zu kommen.

Ich schwankte am Ende meines Riemens und wurde in ungleichem Rhythmus hin- und hergerüttelt zwischen dem knochigen Rücken eines Mannes im mausgrauen Regenmantel und der allzu weich-nachgiebigen Schulter einer dunklen, aufgedonnerten Dame im schmutzbespritzten Pelz. Ich war lächerlich beladen mit Paketen, und die Gewißheit, daß mein Hut eingedrückt wurde, erfüllte mich mit Grimm. Ich dampfte und tropfte und sah verdrießlich drein wie alle anderen; aber irgendwo – in meinem Innern oder außerhalb – brannte losgelöst und ungetrübt von der müden Abgespanntheit meines Körpers die stete Vitalität, der nicht wegzuleugnende, undramatische Drang zu handeln, der den Menschen, dem er innewohnt, nie zur Ruhe kommen läßt. Und da kam mir mein »Ein-Fall« – denn, weiß der Himmel, die Idee fiel in mein Hirn hinein wie ein Stein in einen Teich.

Die Idee, quer durch Kanada zu reiten! Ausgerechnet. Genau so schlicht, so kinderleicht und so schwierig – genau so. Ehe die kleinen Wellen in meinem Teich sich wieder geglättet hatten, wußte ich: das künftige Leben meiner Idee hing von meinen Eltern ab. Mutter und Vater sind schlichte Menschen, aber großzügig, und sehen die Dinge nicht von festgelegten Standpunkten aus, sondern so, wie sie sind. Sagten sie »Ja«, so spielte es keine Rolle, wer sonst etwa »Nein« sagte. Sagten sie aber »Nein«, dann würde der Stein für immer auf dem Boden des Teiches ruhen …

Als am selben Abend Mutter zu mir kam, um mir ›Gute Nacht‹ zu sagen, fragte ich sie: »Was meinst du – wie wäre es, wenn ich einen Ritt quer durch Kanada machte?«

Mutter sah mich mit ihrem ruhigen Blick an. »Ich meine«, sagte sie, »das ist vielleicht gar keine schlechte Idee!«

Also fragte ich Vater. »Gut«, sagte er, »ich persönlich hätte verdammt wenig Lust dazu – aber wenn du gerne möchtest, dann mach’ dich nur auf die Socken!«

Und dann wurde der Plan sauber zusammengefaltet und in einer hinteren Schublade meines Hirns verstaut, aber ich wußte: zu Anfang des nächsten Frühjahrs würde ich aufbrechen nach Vancouver.

Inzwischen ging ich weiter meiner Arbeit nach, kam mit meinen Freunden vom College zusammen, fuhr Mutter im Auto umher, verreiste während der Wochenenden und vergaß Kanada. Ich bin glücklicher Besitzer einer großen Gabe: ich bin einfach unfähig, mir viel Kopfzerbrechen zu machen über die Dinge, die ich vorhabe; die Schattenseite dieser Gabe ist natürlich, daß ich ebenso unfähig bin, Pläne richtig auszuarbeiten.

Ich wußte sehr wohl, ich täte jetzt gut daran, die Geographie von Kanada zu studieren, die Kosten zu berechnen, Satteltaschen zu entwerfen, mir sachkundige Ratschläge geben zu lassen und alles, was so dazu gehört. Aber persönlich finde ich das Studium physikalischer Grundzüge und klimatischer Verhältnisse auf weite Sicht bestenfalls eine betrüblich-langweilige Angelegenheit. Was die Kosten anbetraf – nun, ich besaß rund achtzig Pfund; kostete die Reise weniger, so war das schön und gut; mich aber im voraus davon zu überzeugen, daß sie wahrscheinlich mehr kosten würde – das wäre nur eine unnötige Entmutigung gewesen! Und Satteltaschen – oh, über Satteltaschen wußte ich besser Bescheid als jedes andere Mädchen, dessen reiterliche Erfahrungen sich auf Tattersallgäule, Pferdeschauen und Jagdreiten beschränkte; also beschloß ich, das Problem des Gepäcks sich selbst zu überlassen.

Ich traf nur eine definitive Entscheidung, nämlich per Bahn nach Vancouver zu fahren und meinen Ritt im Westen zu beginnen. Ich war der Meinung, alle Pferde des Westens wären stark, voll guter Eigenschaften und billig, und halb im Unterbewußtsein war mir klar: wenn das Pferd und ich zusammenklappten, ehe wir auch nur die Hälfte unseres Weges gemacht hätten, wie das die meisten Leute düster prophezeiten, so konnte uns wenigstens niemand mehr den Ritt durch die Berge nehmen! Zuerst versuchte ich, gute Ratschläge einzuholen, da aber fast alle meine Ratgeber sich nur darauf beschränkten, mir meinen waghalsigen Ritt auszureden, gab ich auch das auf. Und so kam es, daß ich mich mit dem schamlosen Optimismus vollkommener Unwissenheit am 31. März 1939 an Bord des C.P.R.-Dampfers »Duchess of Bedford« begab, der mich zu meinem unbekannten Kontinent bringen sollte.

Von dieser Reise ist mir vor allem eins unvergeßlich geblieben – eine Sturmnacht. Bis zum Abend lag ich wie die Mehrzahl der Passagiere da und überließ mich meinem Elend. Aber schließlich kam ein Reisegefährte, nach mir zu sehen. Ted war ein junger Waldgott, braun wie eine Haselnuß, und die Spitzen seiner Ohren verschwanden mit einer kleinen Drehung in seinem lockigen Haar. Er blickte auf meine Jammergestalt herab und lachte wie ein Satyr; das stachelte meinen Tatendrang auf, ich kroch von meinem Schmerzenslager und wankte neben ihm zum Deck der Dritten Klasse. Dort waren wir ganz allein, und es waren Taue gezogen, die jedermann hindern sollten, hinauszugehen. Wir krochen darunter durch und klammerten uns dann atemlos an ihnen fest, während unsere Füße auf dem klitschnassen Deck unter uns wegrutschten. Wandelnde Berge, regengepeitscht, rollten brandend auf unser kleines Schiff zu. Eine Schar verlorener Seelen kreischte und heulte in dem Sturm, der übers Meer fuhr. Ich vergaß meinen Körper, der nach Luft rang, ich wurde hineingerissen in die leidenschaftliche Erregung der See. Mein Herz wirbelte mit im Sturm, und eine Zeitlang ritt ich ohne Sattel auf dem Kamm der Welle des Lebens, die Hände in seine wirre Mähne gekrampft.

Oh, dieser Glückstaumel – oh, diese Begeisterung! Gut, daß ich nicht wußte, welche Zukunft drohend auf uns zustürzte; daß ich nicht in das Feuer und Dunkel von 1940 blicken konnte, in dem so viele Schiffe versanken. Gott sei bedankt – ich ahnte nicht, daß mein Bruder, ehe ich ihn wiedersah, die gleiche erbarmungslose See durch den Irrgarten eines Minenfeldes und die Spießrutengassen der Unterseeboote überqueren mußte …

Am siebzehnten April landeten wir in Halifax; der Boden war schlammbedeckt, der Wind voller Hagelkörner, und von dem kläglich zögernden Frühling war noch keine Spur zu sehen! Dieser Empfang in einem Klima, das ich dem unseren weit überlegen gewähnt hatte, kühlte mich ein wenig ab. Ich zog allerhand Kleidungsstücke übereinander und kletterte in den Transkanada-Zug. Sofort musste ich meine sämtlichen Hüllen fast bis auf die Haut wieder abstreifen, denn die Temperatur in dem Wagen hielt sich durch die Dampfheizung mit schöner Gleichmäßigkeit auf rund 28 Grad Celsius. Diese Temperatur paßt ausgezeichnet für Kanada, da ich aber die windige Kühle englischer Häuser und die Zugluft unserer kleinen englischen Eisenbahnen gewöhnt war, verschmachtete ich fast vor Hitze und Beklemmungen. Ich muß gestehen, meine viertägige Bahnfahrt ließ mich dieses Land, dessen Entdeckung ich mir vorgenommen hatte, durch keine allzu rosige Brille sehen.

Nachdem wir die maritimen Provinzen bei Nacht durchfahren hatten, gelangte unser Zug in das reiche Farmland des südlichen Ontario. Aber selbst diese schöne, hügelige Landschaft sah starr und nichts weniger als verheißungsvoll aus in der dritten Aprilwoche, nachdem der jungfräuliche Schneemantel schon dahingeschwunden war, aber noch nichts auf Ontarios raschen, lebensvollen Frühling hindeutete. Nach Stunden, die kein Ende zu nehmen schienen, bogen wir in nordwestlicher Richtung ab und begannen die Landkarte hinaufzuklettern in das nördliche Ontario, und bald waren wir in der Wildnis verloren. Ich hatte nie geahnt, daß es irgendwo in der Welt so viel Wald geben könnte! Bei jeder Station stieg ich aus, wenn es irgend möglich war, und wanderte den Zug entlang, um mir die große, romantische Lokomotive zu betrachten, die keuchend und dampfend an der Spitze stand.

Es sind Maschinen aus dem Märchenland, mit ihren Kuhfängern vorn und der Glocke, die vor der Kabine des Zugführers läutet! Und am schönsten ist ihr tiefes, trauervolles Aufheulen statt des schrillen Pfeifens unserer europäischen Lokomotiven. In diesem Aufheulen liegt die ganze Seele Kanadas: Prärien und Klippen und Küstenstädte; Grizzlybären und Bergziegen, Karibus und fliegende Adler; Stürme und Schnee und Wäldbrände und Hochwasserflüsse, Dunkelheit und Dämmerung und das Meer. Und noch jetzt, wenn ich im Bett liege, höre ich die Züge durch die Nacht heulen und kann wieder das ganze Kanada fühlen, das Kanada, dessen Wildnis und Wunder zu entdecken ich damals auszog. Am meisten jedoch beeindruckte mich in diesen ersten Tagen die Hitze in den Wagen.

Es sind Maschinen aus dem Märchenland …

Als wir uns tiefer in den Wald hineinbohrten, war ich erstaunt über die winzigen Siedlungen, bei denen unser transkontinentaler Drache schnaubend eine kurze Rast machte. Ich blickte verwundert auf die kleinen Holzhäuser; manche waren offenbar aus bloßen Brettern gebaut, und ich mußte mir immer wiederholen, wie man sich eine Schulaufgabe hersagt, daß wirklich Familien in diesen Häusern wohnten. Ich hatte damals den Reichtum an Schlichtheit, Wärme und Güte noch nicht kennengelernt, der aus diesen Holzkisten echte Heime machen kann.

Wir sahen wenig von den Großen Seen, denn wir ließen sie südlich liegen, aber meine Reisegefährten ergingen sich lang und breit über die Riesenausmaße und belehrten mich mit sichtlichem Genuß darüber, wie viele Male die Britischen Inseln allein im Lake Superior Platz hätten. Ich habe inzwischen mit einem Blick auf die Weltkarte festgestellt, daß sie nicht ein einziges Mal darin Platz hätten; damals aber nahm ich die Behauptung mit der stummen Ehrfurcht des unwissenden Reisenden entgegen.

Am Morgen verließen wir Winnipeg. Den ganzen Tag und die ganze Nacht fuhren wir durch die Prärie. Ich wußte natürlich schon vorher, daß sie so weit und flach sein würde, wie sie es tatsächlich war; aber es ist ganz unmöglich, sich eine so unendliche Ausdehnung überhaupt vorzustellen, ehe man sie gesehen hat. Bei Morgengrauen des vierten Tages brausten wir über die Grenze von Calgary hinaus und begannen, in den Schnee hinaufzuklettern. Dank der Tüchtigkeit der Presse wußte um diese Zeit bereits fast jeder Mensch im Zuge, wer ich war und was ich vorhatte. Meine natürliche Reaktion auf Reporter ist Ablehnung, und so empfing ich sie zuerst mit äußerst unberechtigtem Hochmut; denn tatsächlich hatte ich durchaus Ursache, ihnen dankbar zu sein: auf Grund einer solchen Zeitungsnotiz in der Presse von Vancouver lud mich nämlich eine Dame aus Kamloops (mitten in Britisch-Kolumbien) sehr liebenswürdig ein, in ihrem Hause zu wohnen, während ich mich nach einem brauchbaren Pferd umsah. So taumelte ich um Mitternacht, noch benommen vom unterbrochenen Schlaf, an einer kleinen Station aus dem Zuge; ein blonder, freundlicher junger Mann in einem Auto nahm mich in Empfang, und wir sausten im Dunkeln wie der Wirbelwind zu einem kleinen Haus, wo mich meine Gastgeberin willkommen hieß und eiligst ins Bett verfrachtete.

Der nächste Tag war ein Sonntag, und ich erwachte allein, während Frau Lewis und ihr Sohn noch in der Messe waren, denn sie waren Katholiken. Ich zog mich an und ging hinaus in den warmen Garten, wo ich feststellte, daß das kleine Haus an einen Berghang geklebt war. Unter mir schmiegte sich die Stadt Kamloops in das Tal, und vor mir wand sich der breite Nordarm des Thompsonflusses durch seltsam abgeflachte Berge, um in den Hauptstrom zu münden. In dem heiteren, spröden Schweigen des Sonntagmorgens sang ein Mann ein Cowboylied – zwischen den einzelnen Strophen jodelte er! Neben mir zwitscherte etwas. Ich sah hin – und es war, als habe jemand eine Handvoll Himmelsbläue gegriffen und daraus einen Vogel geformt! Schon als ich in die atemlose Stille hinaustrat, war mir, als spazierte ich in eine Opernkulisse. Jetzt wußte ich Bescheid – es war Maeterlincks »Blauer Vogel« – der blaue Vogel des Glücks! Hier in der Bergwildnis flog er frei umher!

Während ich ihn betrachtete, hörte ich plötzlich einen Flügelschlag, und der Rasen war leer. Frau Lewis rief von der Veranda nach mir. Nun setzten wir uns zu dritt zum Frühstück. Die Lewis’ brachten es (wie viele Westler) fertig, daß ein Fremder sich bei ihnen sofort und vollständig zu Hause fühlte. Ich war noch nicht einmal einen vollen Tag in Kamloops, als ich schon die ganze Nachbarschaft kennengelernt hatte und von ihr mit offenen Armen aufgenommen worden war – mit einer einzigen, allerdings bemerkenswerten Ausnahme: Polly, Frau Lewis’ hochintelligenter Hausgenosse und Papagei, faßte einen ebenso raschen wie unabänderlichen Widerwillen gegen mich. Bis zum Tage meiner Abreise trippelte und stolperte Polly durch die ganze Länge des Hauses herbei, bloß um des Vergnügens willen, mich in den Knöchel zu zwicken.

Kamloops liegt im sogenannten »trockenen Gürtel« von Britisch-Kolumbien. Und der Himmel weiß: trocken ist es! Dort verbrachte ich meine ersten Tage damit, in der Sonne zu liegen und über den Fluß zu schauen; ich kletterte bis zum Rande des zurückweichenden Schnees auf die Berge und betrachtete die wilden Sonnenblumen, wie sie aus der Erde kommen und die Südhänge des Geländes in ein goldenes Tuch einhüllen. Prachtvoll und fremdartig und einsam ist dieses halbentdeckte Kanada. Nachts lag ich im Bett und beobachtete das Nordlicht, das aufstieg und den Himmel bogenförmig überspannte, und dann sprang ich um vier Uhr morgens hellwach heraus, schlich mich aus dem Hause und klomm zu den trockenen Hängen der Bergkette empor – hinein in den Sonnenaufgang. Beim Frühstück war ich dann hundemüde, und Frau Lewis wunderte sich über meine verkehrten Antworten und steckte mich bis zum Lunch wieder ins Bett.

Die Douglas-See-Ranch

Bald aber hatte ich an eine erheblich ernstere Aufgabe zu denken – ich mußte ein Pferd finden. Die Lewis’ und ihre Freunde nahmen die Sache geradezu heldenhaft in Angriff; wir suchten jede nur vorstellbare Art von Pferden auf. Wir besichtigten schwere und leichte, rote und graue und gescheckte, träge und feurige, Vollblüter und Kuhponies – und mit keinem war ich zufrieden.

Nachdem ich bereits zehn Tage gesucht hatte, nahm mich ein Freund von Frau Lewis mit zu einem Besuch der Douglas-See-Ranch. Sie ist eine der größten Ranchen in Kanada und umfaßt mit dem Weideland fünfhunderttausend Acker. Ihre Grenzen liegen etwa siebzig Meilen südwestlich von Kamloops. Wir fuhren länger als eine Stunde durch die Ranch, ehe wir zum Gutshaus kamen. Endlich stand es vor uns, zwischen zwei Seen, daneben ein Leutehaus und dahinter weißgekalkte Ställe und hohe Pferche. Als wir beim Hause vorfuhren, hörte man das Donnern vieler Hufe, und ich sah in einer Staubwolke eine dunkle Herde herangaloppieren.

»Die Jungens bringen ein paar Pferde herein – wir wollen mal sehen, ob wir eins finden, das Ihnen zusagt«, meinte Herr Ward, der Eigentümer der Ranch – er war herausgekommen, um uns zu begrüßen.

Kurz danach stand ich in der Mitte des Pferchs und betrachtete die Pferde, die im Kreise herumliefen. Sie kamen gerade vom Überwintern auf der Weide. Nie im Leben werde ich aufhören, mich über diesen westlichen Brauch zu wundern. Im Herbst – wenn jedes englische Pferd in den Stall kommt, um den Winter hindurch gefüttert und verhätschelt zu werden, läßt man diese kleinen westlichen Bronkos einfach frei in die Berge laufen, damit sie sich selbst ihr Futter aus dem Schnee scharren. Jetzt kamen sie herunter – die zottigen Überbleibsel ihres Winterfells sträubten sich unter den Bäuchen, und wo mein ungeübtes englisches Auge an glatte Muskeln gewöhnt war, fand es hier in den mageren Pferdeleibern unerwartete Löcher mit Brücken von Knochenbergen dazwischen – kein Wunder, daß es mir vorkam, als stünde ich hier vor einer neuen Tierart!

Aber ihre körperliche Beschaffenheit war durchaus nicht die einzige Überraschung, die mich erwartete. Kuhponies hatte ich bisher nur in Wildwestfilmen gesehen; daher glaubte ich unschuldsvoll, daß die wundervolle Haltung und die herrliche Gangart, die diese Filmpferde aufweisen, für die Pferde des Westens typisch wären. Nichts konnte der Wirklichkeit ferner sein als diese Vorstellung! Wenn der Cowboy im Sattel sitzt, ermutigt er sein Pferd, den Kopf hängen zu lassen und unversammelt zu gehen, weil er dadurch ein Minimum an Anstrengung erzielt. Und der Reiter? Nun, der sitzt, wie es ihm am bequemsten ist – er lehnt sich gegen die hohe Hinterpausche seines Sattels und stützt die Arme gemütlich auf das Horn. Wenn sie anhalten, scheint das Pferd friedlich einzuschlummern, und der Reiter versinkt schier in seinem Sattel, als hege er ähnliche Absichten. Erst als ich eins dieser Pferde arbeiten sah, verwandelte sich meine Enttäuschung in Verblüffung.

Ein paar Pferde liefen auf der Weide herum, und nun hieß es, sie zusammendrängen und in den Pferch treiben. Pferd und Reiter, denen diese Aufgabe zufiel, kamen langsam heran, sie bewegten sich gleichgültig über den Rasen und hatten beide die Augen halb geschlossen. Und dann geschah das Wunder. Der Cowboy richtete sich auf, er pfiff leise durch die Zähne; er löste das Ende des Seils vom Sattelhorn und begann es im Kreise zu schwingen. Das kleine Pferd sprang ins Gebiß; sein Körper zog sich zusammen wie eine Stahlfeder; die Ohren spitzten sich, die Augen funkelten, und schon flogen Pferd und Reiter los wie eine Kanonenkugel. Das Pferd war ein Künstler. Es galoppierte langgestreckt; es stand in seiner eigenen Hufspur; es drehte sich in den Flechsen – ein dutzendmal in der Minute. Immer wieder versuchte ein schwarzes, hageres Stutfohlen, die Anführerin des Rudels, einen Haken zu schlagen und auszubrechen; und immer wieder war das kleine Pferd zu schnell für sie. Es war überall auf einmal, es hielt das Rudel zusammen, beobachtete die Anführerin und das Gatter, das die Herde passieren mußte. In knapp fünf Minuten waren die Pferde im Gehege. Der Cowboy schloß das Gatter. Das kleine Pferd schien wieder einzuschlafen. Mir wurde klar, daß ich alles, aber auch alles über den Westen noch von Grund auf zu lernen hatte.

Cowboy-Unterkunft der Douglas-See-Ranch

Und jetzt am Douglas-See merkte ich, wie wenig ich überhaupt wußte. Rundum, rundum liefen die Pferde. Ein paar fingen an, mir zu gefallen. Aber keins der von mir erwählten war tatsächlich geeignet. Einige waren zu jung, einige waren noch nicht gebrochen; einige Stuten waren tragend. Und dann sah ich SIE! Eine rötlichbraune Stute, adrett in ihrem bereits fertigen Sommerfell prangend, rund wie ein Seehund, auf vier makellosen Beinen und mit glänzenden, eifrigen Augen in ihrem kleinen Wildwest-Gesicht – sie war meine Liebe auf den ersten Blick. Die Männer waren unschlüssig. »Ist noch nicht viel geritten worden«, hieß es. Aber sie wurde eingefangen und gesattelt und lief gut und federnd über den Rasen, mit einem langen, leichten Schritt; sie fiel sauber in Trab und sprang mühelos über die Wassergräben. Doch im Stall war sie völlig verängstigt. Sie schlug und biß und stieg turmhoch. Wir ließen sie mehrere Tage im Stand, während ich mich der großzügigen Gastfreundschaft der Ranch erfreute. Aber die etwas kriegerische Haltung der Cowboys war nicht dazu angetan, sie zu beruhigen. Endlich fiel das Urteil: man hielt es nicht für richtig, mir diese Stute zu geben.

Und dann trat Timotheus in Erscheinung – genau das Gegenteil des Pferdes, das ich mir erträumt hatte; fast siebzehn Hände hoch, mit einem edlen, irischen Hunterkopf, massiven Knochen in den ziemlich gewöhnlichen Beinen und einem phlegmatischen Gemüt, das durch keinerlei Temperament belastet war. Ich mochte ihn nicht sehr. Aber die Cowboys priesen ihn einmütig. Er war im besten Alter (9 Jahre), in guter Verfassung, stark, gesund, vernünftig, und vor allem, er konnte »single-foot«. Dieses »single-foot« ist ein bemerkenswert watschelnder Gang, der unter den Pferden des Westens ziemlich gebräuchlich ist; das Pferd hebt seine Füße in derselben Ordnung wie beim Schritt, wirft sie aber herunter wie beim Traben. Es ist bequem für Pferd und Reiter, und man kann weite Strecken lang diese Gangart beibehalten und dabei eine Geschwindigkeit von sechs Stundenmeilen erreichen. Herr Ward war nur darauf bedacht, daß ich das Pferd bekam, das ich mir wünschte; aber auch er meinte, mit Timotheus träfe ich eine weise Wahl. Also wählte ich Timotheus.

Ich fuhr nach Vancouver und ließ das Pferd dorthin nachkommen. Es traf sich gerade so, daß zur Zeit meiner Ankunft dort eine große Pferdeausstellung stattfand, und die Veranstalter waren so freundlich, schrecklich viel von mir herzumachen; ich befand mich plötzlich in einem wahren Wirbel gesellschaftlicher Veranstaltungen. In großen Wagen wurde ich von Lunchgesellschaften zu Fünfuhrtees, von Dinners zu Pferdevorführungen und von dort zu Abendeinladungen gebracht. Am vorletzten Abend vor meiner Abreise war auch die Ausstellung zu Ende; ihre erfolgreiche Durchführung wurde gebührend gefeiert, und ich verbrachte die längste Nacht meines Lebens, mich mühsam wachhaltend, in einem fürchterlichen Gewimmel von Leuten, die mir wildfremd waren, mich aber alle aus Zeitungsartikeln kannten.

In endloser Prozession (so kam es mir wenigstens vor) erschienen alle bekannten Größen der Reiterwelt, um mir die Hand zu schütteln und mir klarzumachen, warum mein Unternehmen höchstwahrscheinlich schiefgehen müsse. Da waren zunächst die Schwierigkeiten mit dem Pferd; wenn es sich in den Bergen kein Bein brach oder sich auf den Steinen nicht lahmlief, so mußte es unfehlbar wegen Beinübermüdung versagen, wenn wir uns durch die Prärie arbeiteten. Dazu kam die zeitliche Schwierigkeit – ich konnte Montreal nicht vor dem Winter erreichen. Ob ich mir wohl wirklich und richtig klarmachte, so fragten sie, daß die Entfernung zwischen Vancouver und Montreal mehr als dreitausend Meilen beträgt? O ja, ich machte es mir klar … O nein, so weit wollte ich gar nicht denken … Aber in der Tiefe meines Herzens erschien plötzlich die Landkarte von Kanada, mit den riesigen Seen, die so klein wirkten zwischen den Grenzen Ontarios, und ich dachte an die Geschichte von den Britischen Inseln, die zwei- oder dreimal (war es nicht gar viermal?) allein im Lake Superior Platz hatten. Mein Innerling zog sich zusammen, aber ich sagte nichts. Und dann fuhren meine Ratgeber freundlich fort: die Kosten würden allerdings sehr beträchtlich sein! Diesmal erbleichte mein Innerling – ich wußte, mein fürstliches Vermögen betrug etwas mehr als dreihundert Dollar …

Und in jedem Falle, so stellten sie abschließend fest, war es Unsinn für ein unwissendes englisches Mädchen, sich aufzumachen, um allein durch die Berge zu reiten!! Bergrutsche, Windbrüche, Sandbuchten in den Bächen – diese erschreckend ungewohnten Worte wurden mir schier drohend entgegengeschleudert. »Wenn Sie jemals so weit kommen, dann müssen Sie uns besuchen«, sagte ein Kavallerieoffizier aus Winnipeg, »aber nie im Leben schaffen Sie das Gebirge!«

Ich schloß eine richtige Freundschaft, während ich in Vancouver war, und zwar mit einer groben, gertenschlanken Frau, die drei Pferde und einen vollkommenen Sitz im Damensattel hatte. Sie kam von einer Ranch in Alberta; sie war schlicht und voll Humor und liebte Einzelmenschen mehr als Gesellschaften und Pferde mehr als Pferdeausstellungen. Auch sie war eine Liebe auf den ersten Blick. Und sie allein hielt mich aufrecht während meines letzten tollen Tages in Vancouver, als ich unfroh daranging, meine Sachen zu packen; ich war matt vor Schlafmangel, nervös im Bewußtsein der notwendigen Vorbereitungen, die ich nicht getroffen hatte, benommen durch die vielen Reporter und Telefonanrufe und so krank von den ewigen Gesellschaften und dem Höllenlärm, daß ich keinen Bissen mehr hinunterbrachte. Alles, was ich für entbehrlich hielt, stopfte ich dann in meinen Koffer, um es nach Montreal zu schicken.

Ich hatte mir einen englischen Jagdsattel, einen Schlafsack, einen Regenmantel und eine Plane mitgebracht. Mein Gepäck bestand aus zwei grauen Satteltaschen, die hinter meinen Beinen über die Hinterpausche des Sattels geschlungen werden sollten, und zwei länglichen braunen, die ich vorn an den Sattelknopf hängen konnte. In diese Behältnisse verstaute ich mit List und Tücke und großen Schwierigkeiten einen Jersey, zwei saubere Hemden, eine Garnitur warmes Unterzeug, Strümpfe, Morgenschuhe, Schreibmaterial, Zahnbürste, Kamm, Puderquaste, eine Bürste für Timotheus, einen Hufreiniger, ein Taschenmesser, etwas Bindfaden, eine Bibel und Stevensons »Reisen mit einem Esel«. Ich zweifelte keinen Augenblick, daß ich unzählbare lebenswichtige Dinge vergessen hatte, doch mir war schon alles gleichgültig. Um neun Uhr abends mußte ich zum C. B. C. zu einer Radioaufnahme. Meine Freundin aus Alberta fuhr mich in ihrem Wagen hin. Unterwegs mußte sie halten und mich aussteigen lassen, weil mir einfach übel wurde. So endete mein letzter Tag in Vancouver.

Vancouver

Ehe ich einschlief, las ich noch ein paar Seiten in meinem Stevenson; er wußte Bescheid! Unausgesetzt und immer wieder, seit ich meine Reise antrat, hatten mich die Leute gefragt: Warum? Warum wollte ich quer durch Kanada reiten? Warum vermutete ich, es würde großartig sein? Warum hatte ich keine Angst vor den Gefahren? Warum hatte ich keine Furcht vor den Strapazen? Warum zu Pferde? Warum allein? Warum Kanada? Warum Alles und Jedes? Warum, warum, warum? Ich war wie gelähmt. Ich wußte bei mir selbst recht gut, warum, aber ich wußte nicht, wie ich es ihnen sagen sollte. Und nun fand ich, daß Stevenson es in Worte gefaßt hat:

»Ich bin auf ein Abenteuer aus gewesen«, sagt er. »Ich bin mein ganzes Leben lang auf ein Abenteuer aus gewesen, ein reines, ungetrübtes Abenteuer, wie es den klassischen und heroischen Reisenden zu begegnen pflegte …«

ENDLICH AUF DER LANDSTRASSE

Und nun waren wir endlich auf der Landstraße, Timotheus und ich – nur Timotheus und ich, allein und frei und ungebunden! Seelenruhig und ohne Hast trabten wir die Chaussee zum Frasertal entlang. Ich beabsichtigte, bis nach Hope dem Fraser-Cañon zu folgen und mich dann in die Berge zu schlagen.

Aber immer noch belästigte uns die Öffentlichkeit ganz beträchtlich. Ständig hielten mich die Leute an – um mir die Hand zu schütteln, einen sachkundigen Blick auf mein Pferd zu werfen und die unsachkundige Verstauung meines Gepäcks zu bemerken. Fast alle vorüberkommenden Kraftfahrer hupten und winkten – zu Timotheus’ großem Unbehagen; und ich hatte den starken Verdacht, daß man die Schulmeister auf mein Kommen vorbereitet hatte, denn wann immer wir uns einer Schule näherten, kam eine brüllende Horde von Kindern aus der Tür geströmt, die sich am Zaun ihres Spielplatzes aufpflanzte, um uns vorbeireiten zu sehen. Nicht ohne Wehmut sann ich darüber nach, wann wohl unser »reines, ungetrübtes Abenteuer« seinen Anfang nehmen würde …

Das Land zwischen Gebirge und See ist von üppiger Fruchtbarkeit, und wer direkt aus der kärglichen Einfachheit des wasserarmen Gebietes kommt, fühlt sich fast erdrückt durch die Fülle eines solchen Wachstums! Vom »trockenen Gürtel« plötzlich in den »Küstengürtel« zu kommen, ist wie ein übergangsloser Kostwechsel von trockenem Schwarzbrot zu Schokoladenkuchen.

Mit halbgeschlossenen Augen ritt ich durch den Sonnenschein. An beiden Seiten der Straße stand hohes Gras. Reiche Felder liefen bis zum Fuß der näheren Berge, an deren Hängen sich saftiggrüne Bäume auftürmten. Die Pferde auf den Weiden waren fett und weich wie Butter, und ich verglich sie – der Vergleich fiel nicht ganz zu ihrem Vorteil aus – mit der wilden, drahtigen Herde, die am Douglassee durch die Corrals galoppierte; und mit Timotheus, der hager und kräftig mit großen Schritten unter mir die Landstraße entlangtrabte. Als ich jedoch zwischen seinen goldenen Ohren vorwärts blickte, sah ich die Reichtümer, die mich umgaben, nur noch mit halbem Auge, denn über der Hülle und Fülle dieser weiten Felder, über dieser glatten Straße, über den üppigen Baumgruppen standen die Berge – die schönen, herben Berge, schneegekrönt. Und der Majestät ihrer weißen Häupter trabten nun Timotheus und ich herzlich unromantisch entgegen.

Man hatte Vorsorge getroffen, daß ich die erste Nacht bei einer Schottin in Langley bleiben konnte. Sie empfing mich in sichtlicher Unruhe, denn man hatte sich den Scherz gemacht, mich als Chinesin anzukündigen, und sie war sehr erleichtert durch mein hinhänglich angelsächsisches Äußeres. Sie berechnete mir einen Dollar für mein Nachtquartier.

»Mein Mann wollte, daß ich Ihnen überhaupt nichts berechnete«, sagte sie ehrlich, »aber ich fühlte, daß das einfach nicht geht!«

Am nächsten Tage machte ich die Bekanntschaft eines anderen schottischen Ehepaares. Ungefähr um vier Uhr nachmittags kamen ein hagerer, ältlicher Mann und seine freundliche, runde Frau aus einem kleinen Haus auf mich zugelaufen und baten mich, bei ihnen Tee zu trinken. Also brachte ich Timotheus in ihren Obstgarten, nahm ihm die Trense ab und begab mich bereitwillig ins Haus. Sie waren vor einem halben Jahrhundert aus Inverness gekommen. Aber wie deutlich erinnerten sie sich! Wir sprachen von Inverness und Lairg, von Thurso und Cape Wrath und von der lieblichen Küste, den Hebriden gegenüber. Während sie erzählten, fühlte ich förmlich den salzigen Dunst in meinen Augen und sah die nackten purpurnen Berge des Nordens, die in langen Ketten hinunterliefen zur See.

In dieser Nacht blieb ich bei einer Familie in Abbotsford, die vor vierzig Jahren aus Somerset ausgewandert war. Die Eltern waren genau so englisch wie ich – aber ihre Söhne waren kanadisch wie Ahornblätter, schöne Burschen mit braunen Gesichtern, Körper und Geist wie für die Neue Welt geschaffen. Ihre Mutter betrachtete sie liebevoll, aber etwas benommen, denn in ihrem Herzen schlief immer noch die Stille der Gassen von Somerset.

Ich glaube, als ich mich in ihrer kleinen Küche zum Essen an den Tisch setzte, war der große Augenblick gekommen – nun begann tatsächlich mein »reines, ungetrübtes Abenteuer«! Sie gab mir braunes Brot und Eier und Kirschen und Rahm, während Timotheus sich im Stall an gequetschtem Hafer gütlich tat.

So endete mein zweiter Tag, und als ich zu Bett ging, stellte ich Betrachtungen darüber an, wie es uns bisher ergangen war. Zunächst Timotheus: soweit sich das jetzt schon beurteilen ließ, kam ihm sein Phlegma sehr zustatten, denn er nahm die Landstraße als Selbstverständlichkeit hin, ohne viel Aufhebens davon zu machen. Er verzehrte seinen Hafer, trank Unmengen Wasser und legte sich nachts. Was mich anbetraf: nun, Timotheus war kein Pferd, das mein Herz in die verzückte Bewunderung versetzte, die ich der leichtgebauten, vollkommenen Schönheit mit schwungvollem, spanischem Hals vorbehalte – aber seine gelassene, hagere Kraft und sein stolzer Gleichmut eroberten mich langsam.

Und das Gepäck – nun, entgegen allen Erwartungen schien es durchaus zweckentsprechend und machte mir nicht die geringsten Ungelegenheiten. Ich hatte eine Einrichtung erfunden, die Riemen so unter dem Bauch zu kreuzen, daß die Taschen nicht verrutschen konnten. Regenmantel und Schlafdecke hatte ich um den Sattelknopf geschlungen, an der Hinterpausche hing mein Schlafsack, ich selbst klemmte mich in den kleinen Zwischenraum, der übrigblieb, und so war ich hieb- und stichfest für die Landstraße. Meine körperliche Verfassung war in schönster Ordnung, ich hatte mich im Nu von der »malaise« erholt, die mich in Vancouver überfallen hatte, und war weder müde noch steif.

Am nächsten Tag, um die Dämmerung, bogen wir in das Fraser-Cañon ein. Der große Fluß führte Hochwasser (die Westler nennen es »freshet«!) und stürzte, Felsstücke und Bäume mit sich reißend, das Tal herab. Auf beiden Seiten des Flußbettes stiegen bewaldete Klippen zum Himmel an. Wir waren nicht mehr als Spielzeugfigürchen, Timotheus und ich, als wir nun begannen, die Bergschlucht hinanzureiten. Und urplötzlich, wie ein Vorhang fällt, war die Nacht hereingebrochen. Wenn man so unterwegs ist, hat die Dunkelheit eine sonderbare Wirkung; ob man sich tagsüber sehr angestrengt hat oder nicht, ob es früh oder spät dunkel wird, ob man sich eben noch frisch und voller Energie gefühlt hat oder müde ist – in diesem Augenblick überfällt Pferd und Reiter eine absolute Erschöpfung. Jedenfalls ging es Timotheus und mir so. Müde arbeiteten wir uns auf der verlassenen Straße vorwärts; zu unserer Linken brütete das bleiche Antlitz des Flusses; zu unserer Rechten hing die Wand der Schlucht, eine feste Mauer aus Dunkelheit.

Ich wußte, irgendwo in denkbarer Reichweite war ein Touristencamp. Also weiter! Weiter! Endlich bogen wir um eine Ecke. Vor uns wurde ein Kraftwerk sichtbar, von unheimlich aussehenden Lichtern erhellt. Daneben war eine Anzahl schmutziger Schuppen – konnte das mein Touristenlager sein? Den widerwilligen Timotheus zwingend, ritt ich darauf zu. In einem der Schuppen brannte ein kleines Licht. Die andern waren dunkel. Ich rief. Das Echo kam über das Wasser zu mir zurück. Timotheus zitterte ein wenig. Er schnaubte ängstlich. Und plötzlich kam mutterseelenallein ein kleines Pferd im Packsattel aus der Dunkelheit getrabt. Ich ritt im kurzen Galopp zur Straße und fing es – recht geschickt, fand ich – an dem schleppenden Zügel, worauf in langen Sätzen hinter ihm herspringend ein kleiner, kräftiger junger Mann erschien. Das Packpferd führend, ritt ich auf ihn zu.

»Ist das Ihr Pferd?«, fragte ich unnötigerweise.

»Na klar«, antwortete der junge Mann. »Sie hätten sich nicht zu bemühen brauchen, es einzufangen; es ging ohnedies nach Hause. Aber was tun Sie denn hier?«, forschte er, mich durch die Dunkelheit musternd.

Ich antwortete, ich hielte Ausschau nach den Restmore-Touristen-Häusern.

»Haben Sie denn keine Angst?«, fragte er mit großen Augen.

»Nein«, erwiderte ich völlig wahrheitsgemäß. Denn jetzt, nachdem er und das Pferd gekommen waren, hatte ich wirklich keine.

Wir banden also Timotheus neben das Packpferd, und während ich ihm die Beine abrieb und den Rücken klopfte, holte der junge Mann für beide Pferde Heu.

»So, er kann ruhig hierbleiben«, sagte er. »Das Packpferd leistet ihm Gesellschaft.«

Wir ließen die beiden, wo sie waren, und machten uns im betagten Wagen meines jungen Mannes auf den Weg, denn ich erfuhr von ihm, daß er im Restmore-Camp lebte – er arbeitete dort als »Führer« oder »Packer«, wie man im Westen sagt. Er war offenbar noch etwas benommen von der Romantik meines plötzlichen Auftauchens aus der Dunkelheit. Wo ich denn so allein hinwollte, fragte er. »In die Berge«, sagte ich unbestimmt. Mit einem Seufzer der Befriedigung stellte ich fest, daß ich hier nach vielen Wochen endlich jemanden vor mir hatte, der nichts von meinem geplanten Ritt wußte! Ich fragte ihn, ob er schon immer ein »Packer« gewesen sei. Im Gegenteil, berichtete er, noch vor sechs Wochen hätte er als Verkäufer in Vancouver gearbeitet. »Es war auch ein recht guter Posten«, bemerkte er ohne Bedauern. Ich fragte, warum er ihn denn aufgegeben hätte. Ich wußte natürlich, daß ich mich nicht besser benahm als alle die Leute, die mich gefragt hatten, warum ich durch Kanada reiten wollte – aber die Worte waren mir entschlüpft, ehe ich sie aufhalten konnte.

»Oh«, antwortete er unbekümmert, »es paßte mir nicht mehr, Stehkragen zu tragen.«

Da verstand ich die große Freiheit des Landes Kanada … wie die Wildnis an den Toren ihrer Städte wartet, und wie ungehindert die Kanadier wählen können – Erfolg oder Freiheit, Stadt oder Wildnis, was sie sich wünschen.

So ratterten wir bis zum Parkplatz vor dem Touristencamp, und von der plötzlichen Helligkeit geblendet, stolperte ich aus dem Wagen. Ein großes Gebäude schien als Haupthaus zu dienen – sehr elegant aufgemacht –, und ringsum zwischen den Bäumen standen die kleinen Hütten – sie hatten nur einen Raum – in denen die Touristen schliefen. Das Haupthaus steckte voll fischender Amerikaner, große, freundliche Männer mit schleppender Stimme und einem mir neuen System der Verteilung von Ernst und Spaß. Ich beobachtete sie unauffällig und hörte ihnen zu. Sie lachten, wenn ich nicht gelacht hätte, und wenn ich etwas wirklich lustig fand, sahen sie nichts Komisches darin. Mehr als in allem anderen steht jedes Land in seinem Sinn für Humor allein. Der graziöse, etwas gewagte Witz des Franzosen geht dem Deutschen glatt verloren. Kanadische Witzblätter zu lesen bedeutet für mich eine unaussprechliche Mühe, und wer jemals gesehen hat, wie lang das Gesicht des Amerikaners bei der Lektüre des »Punch« wird, weiß die verblüffende Wirkung unseres englischen, ein wenig versteckten Humors richtig einzuschätzen.

Am nächsten Tage in aller Morgenfrühe brachten mich zwei dieser Fischer freundlicherweise in ihrem Wagen zu dem Platz, wo ich Timotheus verlassen hatte. Wirklich, da stand er – fertig gesattelt und blitzblank geputzt. Eine Minute später erschien mein Freund von gestern abend, und ich fragte ihn etwas schüchtern, was Timotheus ihm für sein Nachtquartier schulde.

»Oh, nichts!«, sagte der »Packer« mit einem Gesicht, als sähe er die leibhaftige Jungfrau von Orleans vor sich. »Es war wundervoll!«

Wir trabten in den Morgen hinein. Timotheus’ Hals schimmerte golden, und in seiner Mähne waren silberne Strähnen. Ich war so toll vor Gesundheit und Lebensfreude, daß ich auf dem Grasrand der Straße entlanggaloppierte und aus voller Kehle sang. Dann sprang ich aus dem Sattel und rannte auf meinen eigenen Beinen weiter, und Timotheus trottete hinter mir drein. Und dann ging vor uns die Sonne auf und warf ihre schrägen Strahlen in das Cañon, und wir machten uns endlich ernstlich an unsere Aufgabe, Hope zu erreichen.

Gegen Mittag kamen wir in der kleinen Stadt an. Sie bestand aus einer Anzahl von Fachwerkhäusern, die auf einigen Niederungen tief unten am tosenden Fraser verstreut lagen. Zwischen den Häusern waren weite Grasflächen, auf denen die Kühe und Pferde des Ortes in unbeschränkter Alleinherrschaft umherspazierten. Ich entdeckte, daß Timotheus und ich schon sehnsüchtig erwartet wurden. Für ihn waren alle Vorkehrungen getroffen, bei Herrn Richmond, dem Haupt-»Packer« und Ladenhalter der Stadt, Aufenthalt zu nehmen, ich sollte beim Postmeister und seiner Frau bleiben. Wellen von Freundlichkeit umplätscherten uns. Aber dann kam eine Enttäuschung. Ich war fest entschlossen gewesen, von Hope aus dem Saumpfad zu folgen, der über das Küstengebirge nach Princeton führte. Und nun beeilte sich jedermann, mir zu versichern, daß so etwas überhaupt nicht in Frage käme. Auf dem Kamm sei noch viel zu viel Schnee, und alle Flüsse hätten Hochwasser. Und überhaupt – so schlossen die Weisen, mit einem letzten Kopfschütteln, das mir den Rest gab –, überhaupt war der Saumpfad erst im Juli offen! Ich war geschlagen. Es blieb mir nur eins: ein langer, ermüdender Ritt durch das Frasertal bis Lytton – herrliche Landschaft und alles, was man sich wünschen konnte, aber felsig und viel zu hart für Timotheus! Und außerdem hundertundfünfzig Meilen weiter! Aber damals hatte ich noch nicht das Genie meiner kleinen Freundin Anna erkannt. Seit ich zum ersten Mal von dem Saumpfad nach Princeton gesprochen hatte, war ihr Geist in Bewegung.

Er arbeitete jedoch im Stillen, und während ich mich noch bemühte, mich in das anscheinend Unvermeidliche zu finden, wurde ich plötzlich in ein Auto gesteckt und auf einen Berg entführt, um dort eine Familie zu besuchen, von der die Einwohner Hopes mit so viel Achtung sprachen, daß meine Phantasie sie bereits mit ehrfurchtgebietender Majestät umkleidet hatte. Daher war ich nicht wenig erleichtert, einen einfachen, reizenden englischen Haushalt vorzufinden, an dem nichts von ungewöhnlichem Format war als die selten hohe Intelligenz meiner Gastgeber und ihr geradezu enzyklopädisches Wissen um die Vogelwelt Kanadas. Den tiefsten Eindruck aber machte mir, abgesehen vom Charme meiner Wirte und der herrlichen Aussicht vor dem Hause – das eher lyrische Erlebnis, im Vorraum ihrer Toilette eine weiße Ziege zu finden!

Erst als wir vom Berge herunterkamen, ging Anna ans Werk. Am nächsten Tage wollte Herrn Richmonds Sohn Billy offenbar nach einer Ranch in den Bergen aufbrechen, um einen französisch-kanadischen Hausmeister und Vorräte dorthin zu bringen. Die ersten dreißig Meilen des Weges zu der Ranch führten über den Princeton-Saumpfad. Und nun fing Anna an, Billy zu bearbeiten, er solle uns mitnehmen, damit wir wenigstens den ersten Teil des Saumpfades mit eigenen Augen sehen könnten. Nach beträchtlichem Aufwand an Überredungskünsten fand sich Billy zu dem Plan bereit.

Und so brachen früh am nächsten Morgen vier Reiter und zwei Packpferde nach der Whitworth-Ranch auf. Zuerst stieg eine breite, bequeme Straße nach und nach bergan; die Gebirgsbäche, die unsern Weg kreuzten, schossen malerisch unter Knüppeldammbrücken dahin. Bald aber wurde der Pfad schmaler und steiler, und als wir schließlich um eine Ecke bogen, standen wir vor einem nackten, ungedeckten Bach, der sich mit melodramatischem Gebrüll über unsere Straße stürzte. Ich hielt Timotheus zurück – unmerklich, wie ich hoffte – und wartete. Billy ritt voran – er sprengte durchs Wasser, ohne auch nur nach rechts und links zu sehen. Dann kamen Anna und der Franzose, sie trieben die Packpferde vor sich her. Diesmal sah es so einfach aus, daß Timotheus und ich uns mit der gleichen Kaltblütigkeit ins Wasser stürzten, und als der Tag zu Ende ging, hatten die schneeigen Bäche keine Schrecken mehr für uns. Inzwischen ging es langsam immer weiter bergan durch den majestätischen Wald. Vor uns wand sich der winzig schmale Pfad, und über unseren Köpfen türmten sich die Bäume zu Gewölben von fernem Grün. Manchmal war ihre Dichte für ein paar Sekunden aufgelockert, und weißschimmernde Gipfel blendeten den Blick. »Nun? Sehen Sie den Schnee?«, sagte Billy dann. »Der Princeton-Saumpfad ist auf dem Kamm noch höher als die da! Dort liegt der Schnee mindestens fünf Fuß tief.« Aber jetzt konnte mich nichts mehr entmutigen, denn wir ritten in die Berge – und selbst wenn wir umkehren mußten – mir machte es nichts aus.

Gegen fünf erreichten wir eine Lichtung; in der Mitte stand am Rande eines Baches eine kleine Hütte. Das war Bert Robinsons Behausung, erklärte uns Billy, und hier sollten wir übernachten.

Bert war nicht zu Hause. Also banden wir die Pferde an Bäume, nahmen ihnen das Gepäck ab und fütterten sie und wollten gerade ins Haus gehen, als Bert erschien. Er kam langsam den Pfad herunter und trug einen Strauß dunkelroter Blumen in der Hand. Er war so in Gedanken vertieft, daß er uns nicht gleich sah. Dann nahm er ohne Hast und Überraschung unsere Anwesenheit zur Kenntnis. Sein Gesicht verzog sich zu einem Lächeln, er kam mit leichtem, schwingendem Schritt heran und zog uns alle in seine Hütte. Er nahm einen leeren Marmeladentopf von einem Regal und ordnete die Blumen und stellte sie mitten auf den Tisch. Dann warf er Holzscheite in den großen Herd, und bald loderte ein helles Feuer unter der Herdplatte. In überraschend kurzer Zeit hatte er uns Eier und Schinken gebraten und einen mächtigen Topf Tee gekocht. Wir unsererseits packten nun Butter und einen Laib Brot aus und öffneten eine Büchse Pfirsiche. Bald saßen wir alle bei einem herzhaften Mahl. Als es vorbei war und wir aufgeräumt hatten, holte er eine selbstgemachte Violine aus einer gebrechlichen Kommode und spielte uns alle Weisen, die er kannte, und manchmal sang er dazu mit seiner melodisch-belegten Stimme.

Billy hatte mir erzählt, daß Bert Trapper war, und ich beobachtete ihn, ein wenig aus der Fassung gebracht. Ich hasse die Pelzjagd mit der Falle und hatte mir unklar einen groben, zähen, plumpen Kerl vorgestellt und nicht diesen schmächtigen, träumerischen Burschen, der Blumen auf den Tisch stellte und sich hinsetzte, um uns Dvořáks »Humoreske« vorzuspielen …

Am Tage darauf ritten wir sehr früh nach der Ranch – wir ließen den Princeton-Saumpfad liegen, ehe er steil anzusteigen begann, und nahmen Richtung nach Südosten. Wir waren schon zeitig nachmittags an unserem Bestimmungsort. Ganz plötzlich kamen wir aus dem Wald auf etwa fünfzig Acker gerodetes Weideland; in der Mitte stand ein schönes Holzhaus und etwas davon entfernt ein Stall. Hier, in der Einsamkeit von Selkirk, sollte der Französisch-Kanadier seinen Sommer verbringen.

Wir sattelten die Pferde ab und ließen sie frei auf einer Wasserwiese laufen, wo sie sich nach einem herzerfrischenden Kampf zufrieden ans Grasen machten. Ich fragte Billy nicht, ob er mich nach Princeton mitnehmen wolle. Ich wußte Bescheid. Rings um uns her schimmerten tiefverschneit die Berge. Aber Billy ließ keine Zweifel aufkommen.

»Machen Sie sich keine Hoffnungen, Mary!«, bemerkte er lakonisch. Also beschlossen Anna und ich, einen Tag auf der Ranch zu bleiben und dann nach Hope zurückzukehren. Als wir die Ranch erreichten, schien der Tag noch auf der Höhe zu sein, aber bald begann die Nacht herabzusinken. Und in dieser Dämmerung kamen sie – ein zierlicher Schritt und noch einer, vorsichtig gespitzte Ohren und große, leuchtende Augen … die Rehe aus dem Walde. Wir beobachteten sie, wie sie sich im Halbdunkel bewegten und genäschig die kleinen Leckerbissen verzehrten, die wir für sie ausgelegt hatten. Schweigend, wie sie gekommen waren, gingen sie wieder fort; und wir blieben allein auf unserer Wieseninsel, und der geheimnisvolle Ozean des Waldes flüsterte an unsern Ufern.

Den nächsten Tag brachten wir damit zu, die Pfade des Waldlandes ein wenig zu ergründen und unseren Pferden das Springen beizubringen. Sie waren unerfahren, aber sie hielten sich prächtig, und Billy war sehr entzückt über die unvermutete Tapferkeit seiner Packpferde. Und ab und zu sagte er: »Alles, was recht ist, Mary kann reiten!«, und dann setzte ich mich kerzengrade im Sattel auf und drückte die Hacken gewichtig herunter, stolz wie ein Spanier … ein Westler hatte mich gelobt!

Tags darauf ritten Anna und ich nach Hope hinunter. Vierzig Meilen durch unablässigen Bindfadenregen. Ich sagte mir selbst: »Wenn ich mir daraus nichts mache, so kann mich nichts erschüttern – und ich WILL mir nichts daraus machen!« Schließlich kamen wir zitternd und bereits in der Dunkelheit wieder in Hope an.

An diesem Abend bereitete ich alles für meinen Ritt durch das Fraser-Cañon vor. Ich hatte getan, was ich konnte, um die Landstraße zu meiden –, jetzt mußte ich, das fühlte ich, das Unvermeidliche mit Würde tragen. Aber wieder waren das Glück und unbekannte Freunde auf meiner Seite. Denn abends rief ein gewisser Herr Grainger an, der jeden Bach und jede Felsspalte des Princeton-Saumpfades kannte – er ließ mich freundlicherweise wissen, daß in einer, längstens zwei Wochen der Kamm sicherlich passierbar sei, daraufhin änderte ich wiederum meine Pläne und entschloß mich, zehn Tage zu warten, bis Billy von der Ranch zurückkam, wo wir ihn gelassen hatten … und dann wollte ich ihn bitten, mich hinüberzubringen.

Also nahm ich am nächsten Tage einen Bus und begab mich eiligst nordwärts, um zwei Wochen mit meinen Freunden in Kamloops zusammen zu sein. Es ist eine majestätische Reise, das Frasertal entlang! Die Straße, die am Fuße der Klippen hängt, ist in den lebenden Felsen gehauen. Auf einer Seite fallen die ungeheuren Waldwände bis zum Rande des Wassers hinunter, auf der andern steigen sie hinauf bis zum Himmel. Im Mai sind die Hartriegelbäume wie mondbeschienen weiß von großen, unglaubhaften Blüten, die als blendendes Relief aus dem schattendunklen Hintergrund springen. Und durch das Tal rauscht der zornige Fluß tobend zum Meer. Als ich ihn betrachtete, mußte ich mit bebender Ehrfurcht an Simon Fraser denken, nach dem der Fluß benannt ist. Er wollte den Lauf des Flusses erforschen, machte sich in einem Kanu aus Birkenrinde auf den Weg und verfolgte dieses Wildwasser bis hinunter zum Meer. So sind die Männer, die Kanada gemacht haben!

Aber ich konnte meinen Beobachtungen und Gedanken nur in gelegentlichen Gesprächspausen folgen, denn meine Mitpassagiere im Bus waren überaus freundlich und gesprächig, und ich erinnere mich noch, wie ein junges Mädchen mir das erste Päckchen Kaugummi gab. Ich nahm es mit Interesse entgegen und kaute den Inhalt nicht ohne Vergnügen, bis ich den Punkt erreichte, an dem ich ihn hätte ausspucken müssen, – und nun war ich vor Verlegenheit wie gelähmt! Ich paßte wie ein Schießhund auf meine Mitreisenden auf und hoffte zugleich, einen Augenblick zu erwischen, in dem die Blicke der ganzen Gesellschaft von mir abgewandt waren. Aber diesmal war mir das Glück nicht hold. Nichts von besonderem Interesse erschien auf der Landstraße. Die Unterhaltung summte weiter. Die Blicke der Passagiere schweiften gesellig im Wagen umher. Es blieb nur ein Ausweg – und mit einem verzweifelten Schlucken würgte ich den Kaugummi hinunter! Seither habe ich mich nie wieder an diese gefährliche Masse gewagt.

Die Tage in Kamloops flogen nur so dahin, und es kam mir vor, als reiste ich, kaum angekommen, schon wieder nach Süden. Ich traf einen Tag vor König George und Königin Elisabeth in Hope ein – sie waren gerade auf ihrer Kanadareise und sollten auf dem Rückwege die Stadt passieren. Zehn Minuten hatte der Zug Aufenthalt, und das ganze Städtchen stand auf dem Kopf. Was mußte man anziehen? Wo stellte man sich am günstigsten auf? Was hatte man zu sagen? Sollte man die ganze Zeit hinsehen oder sich ein paar Minuten abknapsen, um Aufnahmen zu machen? Über diese unendlich wichtigen Fragen wurden in jedem Hause erregte Debatten geführt. Der große Tag dämmerte schön herauf und hielt wirklich, was er versprach, und am Abend, als wir uns an der Eisenbahn versammelt hatten, glühte die Luft in der sinkenden Sonne. Elegant und pünktlich lief der lange, blaue Zug in der Station ein; und da standen sie, auf der Plattform des Aussichtswagens, leuchtend in dem leuchtenden Abend. Ich weiß nicht, was es für eine Magie ist – aber ich bin überzeugt, sie hinterließen jedem einzelnen der ganzen Schar das Gefühl, er habe einen persönlichen Gruß bekommen. Wir wurden alle ganz warm in dem Wunder dieses Erlebnisses. Wir sahen nicht nur die Schönheit der Königin und die feine Schlichtheit des Königs, wir fühlten ihre tiefe Liebe zu ihrem Volk.

Glücklich und aufgeregt gingen wir ins Städtchen zurück, und ich fing an zu packen, denn am nächsten Tage wollte ich aufbrechen, und Anna ölte ihren Sattel und erzählte ihrem gramgebeugten Gatten, wo die Büchse mit den Ölsardinen stand …, denn sie begleitete uns!

Und hier fängt mein Reisetagebuch an.

DIE SCHNEEGRENZE IM JUNI

Tagebuch: Der Tag ist hell von Juni-Sonnenlicht und weißen Wolken, während unsere Gesellschaft zu dreien sich zum Aufbruch vorbereitet. Die Bewohner von Hope betrachten uns pessimistisch. »Viel zu früh«, sagen sie. »Die Bäche gehen hoch; Schnee auf dem Kamm, und der Saumpfad durch gefallene Bäume gesperrt.« Sogar Bill, der uns führen soll und den Weg wie seinen eigenen Handteller kennt, sagt: »Sie dürfen nicht enttäuscht sein, Mary, wenn wir umkehren müssen.« Nur Anna ist ebenso optimistisch wie ich; sie meint: »Mach’ dir keine Sorgen! Wir schaffen’s schon!« Jedenfalls werden wir nicht verhungern, denn Billy hat ein Packpferd mitgenommen, das ganz mit Lebensmitteln beladen ist, außerdem für Anna und mich ein Zelt, das wir natürlich abgründig verachten.