4,99 €

2,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €

2,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €

Mehr erfahren.

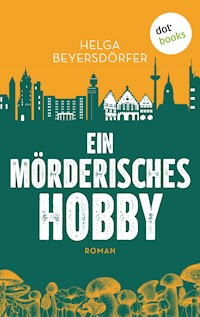

- Herausgeber: dotbooks Verlag

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2023

Bei Ruhestand Mord: Der humorvolle Krimi »Ein mörderisches Hobby« von Helga Beyersdörfer jetzt als eBook bei dotbooks. Mit 58 Jahren, da fängt das Leben an – und das Morden noch dazu … Endlich ist sie ihn los! Nach 32 Ehejahren weint Annika ihrem verstorbenen Gatten keine Träne nach, sondern freut sich auf einen Neuanfang. Doch während die vergnügte Witwe noch überlegt, in welchem Abendkleid sie bei der Festgala ihres heißgeliebten Burghoftheaters eine gute Figur machen wird, ereilt sie eine Hiobsbotschaft: Das Theater soll geschlossen werden. Schuld daran ist nicht zuletzt der uneinsichtige Intendant. Aus der Traum? Von wegen! Schließlich weiß Annika inzwischen, dass ein Mann sehr zuverlässig aufhört, Probleme zu machen, wenn er seinen letzten Atemzug getan hat – und mit ein bisschen geschickter Planung kann das doch nun wirklich nicht so schwer sein … Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der herrlich freche Cosy-Krimi »Ein mörderisches Hobby« von Helga Beyersdörfer – ein Lesevergnügen für alle Fans der Bestseller von Richard Osman und Tatjana Kruse. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 322

Sammlungen

Ähnliche

Über dieses Buch:

Mit 58 Jahren, da fängt das Leben an – und das Morden noch dazu … Endlich ist sie ihn los! Nach 32 Ehejahren weint Annika ihrem verstorbenen Gatten keine Träne nach, sondern freut sich auf einen Neuanfang. Doch während die vergnügte Witwe noch überlegt, in welchem Abendkleid sie bei der Festgala ihres heißgeliebten Burghoftheaters eine gute Figur machen wird, ereilt sie eine Hiobsbotschaft: Das Theater soll geschlossen werden. Schuld daran ist nicht zuletzt der uneinsichtige Intendant. Aus der Traum? Von wegen! Schließlich weiß Annika inzwischen, dass ein Mann sehr zuverlässig aufhört, Probleme zu machen, wenn er seinen letzten Atemzug getan hat – und mit ein bisschen geschickter Planung kann das doch nun wirklich nicht so schwer sein …

Über die Autorin:

Helga Beyersdörfer studierte Germanistik in Frankfurt am Main und machte danach eine Ausbildung zur Journalistin. Zunächst war sie als freie Autorin u.a. für das ZEIT-Magazin, dann als Redakteurin bei der Frankfurter Rundschau, STERN und SAT1 tätig. Helga Beyersdörfer lebt in Hamburg und ist Mitglied der Autorengruppe deutschsprachige Kriminalliteratur »Das Syndikat«, sowie der »Hamburger Autorenvereinigung«.

Bei dotbooks erscheint bereits ihre Krimi-Reihe um die Journalistin Margot Thaler mit den Bänden »Die Reporterin und der falsche Mörder«, »Die Reporterin und der faule Zauber« und »Die Reporterin und der tote Maler«.

Außerdem veröffentlicht sie bei dotbooks die Kriminalromane »Die Frau im blauen Kostüm« sowie ihre Regio-Krimis »Die Toten von Worpswede« und »Die Morde von Worpswede«.

Die Website der Autorin: www.helga-beyersdoerfer.de/

***

eBook-Neuausgabe Februar 2023

Dieses Buch erschien bereits 2006 unter dem Titel »Die Sammlerin« bei Knaur.

Copyright © der Originalausgabe 2006 by Knaur Taschenbuch. Ein Unternehmen der Droemerschen Verlagsanstalt Th. Knaur Nachf. GmbH & Co. KG, München

Copyright © der Neuausgabe 2022 dotbooks GmbH, München

Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.

Titelbildgestaltung: Kristin Pang, unter Verwendung von einen Motives von Jeff Bird / shutterstock.com und Yevheniia Lytvynovych / shutterstock.com

eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (fb)

ISBN 978-3-98690-471-5

***

dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt: www.egmont.com/support-children-and-young-people. Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!

***

Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags

***

Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)

***

Besuchen Sie uns im Internet:

www.dotbooks.de

www.facebook.com/dotbooks

www.instagram.com/dotbooks

blog.dotbooks.de/

Helga Beyersdörfer

Ein mörderisches Hobby

Roman

dotbooks.

Prolog

Meldung aus der

FRANKFURTER RUNDSCHAU

vom 11. April 2000

Wie erst kurz vor Redaktionsschluss bekannt wurde, ist der Frankfurter Kulturdezernent Gerd Clement gestern Nachmittag überraschend verstorben.

Ein Rathaussprecher erklärte auf Anfrage, Clement sei während einer Sitzung mit Atemnot und Kreislaufbeschwerden zusammengebrochen, ein herbeigerufener Notarzt habe ihm nicht mehr helfen können.

Teilnehmer der Sitzung berichten übereinstimmend, dass Gerd Clement bereits mittags über Übelkeit und Schwindel geklagt habe, dies aber mit einer Magenverstimmung abtat. Zu einer persönlichen Stellungnahme war zur Stunde allerdings noch niemand bereit. Über eine Nachfolge, so heißt es intern, werde frühestens nächste Woche entschieden.

Clement, der am zweiten Oktober sechzig Jahre alt geworden wäre, war sechs Jahre lang Kulturdezernent von Frankfurt. Er hinterlässt seine Frau Annika. Einen ausführlichen Nachruf lesen Sie in unserer morgigen Ausgabe.

Kapitel 1

März 2002

Der Sonntag zeigte sich von seiner besten Seite. Tagelang hatten sich die Menschen unter einem grauen, tiefen Himmel geduckt, waren mit hochgestellten Kragen unter Nieselregenschauern hindurchgehuscht und, so schnell sie konnten, in ihren Häusern verschwunden.

An diesem Märzsonntag aber schickte die Sonne weiße Strahlen von einem blassblauen Himmel. Jedes Geräusch klang nach Frühling. Durch das geöffnete Fenster hörte Annika die Rufe spielender Kinder am nahen Mainufer, eine Hummel torkelte durch das Zimmer, fand endlich den Weg zurück ins Freie und verschwand surrend. Ein Hubschrauber knatterte über die Dächer von Frankfurt und verschwand dann irgendwo in der Ferne.

Annika lauschte ihm nach, reckte sich in ihrem altmodischen, holzumrahmten Doppelbett und schlug die Decke zur Seite. Bedächtig richtete sie sich auf und ließ ihre kurzen, dicken Beine noch eine Weile aus dem Bett baumeln, ehe sie endlich mit dem üblichen leisen Stöhnen aufstand und ihre schmerzenden Knie durchdrückte, so gut ihr das eben möglich war.

Sie nickte hinüber zur anderen Seite des Bettes, wo auf dem Nachtkasten das Foto von Gerd stand. Annika hatte es sich angewöhnt, ihm täglich einen guten Morgen und eine gute Nacht zu wünschen, gelegentlich erzählte sie ihm auch von den Tagesereignissen, so wie sie es getan hatte, als er noch lebte. Nein, das stimmte nicht so ganz. Viel ausführlicher erzählte sie ihm jetzt alles. Er konnte sie ja nicht mehr unterbrechen oder sie ansehen mit diesem angeödeten Blick, der sie aufforderte, augenblicklich den Mund zu halten. Natürlich wusste Annika, dass Gerd sie nicht hören konnte in seinem silbernen Rahmen, aber sie genoss das Ritual, das ihr die Leere erträglicher machte, die gegen ihren Willen und trotz allem über sie hereingebrochen war und sie noch immer fest im Griff hielt.

Dabei hatte sich alles ganz kurzweilig angelassen nach Gerds Tod. Gott und die Welt hatten ihr kondoliert, es gab Nachrufe und eine würdige Trauerfeier in der Paulskirche. Man begegnete ihr mit angemessener Anteilnahme. Dass sie allerdings auf einer Feuerbestattung, im engsten Familienkreis bestand, stieß bei manchen Offiziellen auf Unverständnis. Sie hatte die Entscheidung wahrheitswidrig zu Gerds Letztem Willen erklärt und drei Wochen später ganz alleine zugesehen, wie die Urne im Familiengrab der Clements auf dem Hauptfriedhof versenkt wurde. Danach war sie nach Hause gefahren in der Erwartung, ein neues, befreites Leben zu beginnen. Stattdessen aber hatte sich, nach dem zweiten Glas Champagner, das sie stilvoll im Wohnzimmer auf den Verblichenen getrunken hatte, zum ersten Mal dieses unerträgliche Gefühl der Leere gemeldet.

Annika stöhnte und warf Gerd einen verärgerten Blick zu. Zweiunddreißig Jahre Ehe ließen sich eben nicht abstreifen wie ein alter Schuh.

Sie rieb sich den Rücken, während sie ins Bad schlurfte. Halt dich gerade und heb die Beine hoch, flüsterte ihr Gewissen, du taperst durch die Wohnung wie eine senile Elefantenkuh. Sie presste die Lippen aufeinander und versuchte, ihre schmerzenden Gelenke zu ignorieren. Sie war jetzt achtundfünfzig Jahre alt, seit zwei Jahren verwitwet und ebenso lange auf dem direkten Weg in die Fettleibigkeit. Seit sie die neunzig Kilo überschritten hatte und sich schnurstracks auf die einhundert zubewegte, seit kaum noch Selbstachtung in ihr war und sie begann, den Blicken der anderen auszuweichen, seitdem war ihr mehr denn je bewusst, dass sich manches ändern musste in ihrem Leben nach Gerd.

Wie sehr es sich bald ändern würde, konnte sie an jenem schönen Märzmorgen allerdings nicht ahnen, und so kleidete sie sich an wie immer und bereitete sich ihr Frühstück wie immer. Das heißt, nicht ganz wie immer. Unlustig setzte sie sich in ihre Essecke in der Küche und nestelte das Paket Knäckebrot auf, das sie sich anstelle der gewohnten Buttercroissants verordnet hatte. Butter, Marmelade, Mettwurst und Eier hatte sie gar nicht erst aus dem Kühlschrank genommen, nur die angebrochene Margarine, die sie sonst allenfalls zum Kochen brauchte.

Sie beugte sich ächzend hinüber zu dem betagten Radio auf dem Fensterbrett und schaltete es ein.

»… zur Streichung der Subventionen entschlossen«, hörte sie einen Sprecher sagen, der offensichtlich gerade die Nachrichten verlas. »Wie der Intendant des Frankfurter Burghoftheaters auf Anfrage erklärte, wäre damit das Schicksal des Hauses besiegelt. Ohne die staatlichen Zuschüsse müsste der Spielbetrieb Ende des Jahres eingestellt werden. Einen endgültigen Beschluss will der Kulturausschuss Ende Mai fassen.«

Annikas Finger umschlossen die frische Scheibe Knäckebrot, die sie gerade aus dem Paket gezogen hatte, so fest, dass diese in unzählige Stücke zerbrach, die sich über die Resopalplatte des Küchentisches, ja sogar über den Küchenboden zerstreuten. Annika achtete nicht darauf. Sie dachte an ihren Plan, den sie seit Monaten in ihrem Kopf und in ihrem Herzen bewegte, ein wasserdichter Plan, der nur einem einzigen Zweck diente – das Burghoftheater zu retten vor jenen, die es gefährdeten. Schwerfällig stand sie auf. Also doch, dachte sie, nun muss ich tun, was zu tun ist. Ein paar Wochen, acht höchstens, mehr Zeit habe ich nicht. Aber es muss sein, es muss.

Sie hatte vorgesorgt, o ja, das hatte sie, auch wenn sie bis zu dieser Minute gehofft hatte, ihren Plan nicht umsetzen zu müssen. Gerd wäre natürlich niemals einverstanden gewesen, aber das konnte sie nun nicht berücksichtigen. Gerd war ohnehin zeit seines Lebens ein wenig zu betulich gewesen, nicht direkt ein Schwächling, aber ein Zögerer. Sie würde es ihm erklären müssen, in einer stillen Stunde. Aber nicht jetzt, jetzt hatte sie keine Zeit. Sie musste nachdenken und gut abwägen, wie sie beginnen wollte.

Sie öffnete den Kühlschrank, und entgegen ihrer Gewohnheit stopfte sie sich weder eine Wurstscheibe noch eine Käseecke, noch einen Rest Apfelkuchen in den Mund. Ihr Interesse galt allein einer sorgfältig verschlossenen Plastikdose, die sie herausnahm, von allen Seiten betrachtete und dann mit einem entschlossenen Nicken wieder zurück in den Kühlschrank stellte. Die Zutaten standen bereit, die Inszenierung aber würde eine logistische Herausforderung werden.

Annikas Körper straffte sich, soweit das einem Leib wie dem ihren möglich war. Aber auch daran würde sie arbeiten. Sie wollte stolz auf sich sein können am Ende dieses Jahres. Stolz und schlank würde sie in der Silvestervorstellung des Theaters sitzen, zweite Reihe, Platz 6, ihr Stammplatz, und kein Mensch würde mehr von einer Schließung reden. Dafür würde sie sorgen. Sie allein.

Kapitel 2

»Was soll ich damit? Nehmen Sie das sofort wieder mit. Eine Unverschämtheit, so was!« Sabine Pocks Stimme überschlug sich vor Aufregung und Zorn. Angewidert wich sie vor einem stattlichen Trauerbouquet zurück, das aus weißen Lilien und Nelken gebunden war und von dem eine Schleife herabhing mit dem Aufdruck: teuer, überflüssig, endlich tot. Ruhe sanft.

Der Azubi der Gärtnerei Roth lehnte mit unbeteiligtem Gesicht an der Eingangstür zum Theaterbüro. Er trug einen grünen Arbeitskittel, darunter ein ausgewaschenes schwarzes T-Shirt und Jeans, deren Schritt ihm fast in den Kniekehlen hing. Seine Stirn verzierten drei kunstvoll gegelte Haarsträhnen. »Soll ich aber hier abgeben«, sagte er ungerührt, lehnte das Gebinde gegen die Wand, machte kehrt, stieg die drei Steinstufen zur Straße hinunter und verschwand kurz darauf mit einem alten ratternden VW-Bus, der die gleiche Farbe hatte wie sein Kittel.

Nervös lief Sabine Pock auf und ab in dem kleinen Vorraum, von dem drei Büros abgingen, zwei links vom Eingang, eines direkt gegenüber. Die türlose Wand rechts, geschmückt mit zahlreichen Premierenfotos, grenzte an den Theatersaal. Sie ging zu ihrem Schreibtisch, der in dem linken, kleinsten Zimmer stand und fast den gesamten Raum einnahm. Dort ließ sie sich auf ihren Stuhl fallen, mit dem Rücken zum Fenster und ohne Blick für die Kakteensammlung auf dem Fensterbrett, liebevoll zusammengetragen in den drei Jahren, die sie nun schon hier aushielt, in dieser ständigen fiebrigen Nervosität, mit diesem ständig jähzornbereiten Chef.

Der Chef, mein Gott! Sabine sprang auf, hastete wieder hinaus in die Diele zu dem Bouquet und betrachtete es prüfend. Wenn sie diesen Tag einigermaßen gut überstehen wollte, durfte der Chef dieses Ding nicht zu Gesicht bekommen. Sie musste es verschwinden lassen. Zum Glück war Montag, und montags ließ sich am Vormittag niemand blicken. Erst recht nicht nach einer Premiere, und sie hatten eine Premiere gehabt gestern Abend. Der Chef saß danach immer noch bei ein paar Flaschen Wein mit seinen Schauspielern zusammen und mit einigen handverlesenen Bewunderern. Schleimer, wie Sabine fand, aber der Chef brauchte das für sein Gemüt. Sie selbst war selten dabei. Denn sie musste ja auch morgens um neun wieder antanzen, um im Büro die Stellung zu halten. Als Mädchen für alles eigentlich, offiziell aber, und weil es besser klang, als Beauftragte für Öffentlichkeitsarbeit.

Pah! Sabine versetzte dem Gebinde einen Tritt und eilte zu ihrem Schreibtisch zurück, um aus der Schublade die größte Schere herauszukramen, die sie finden konnte. Zuerst zerschnitt sie die Schleife samt Inschrift, dann die Blumen und die Tannenzweige drum herum, soweit das möglich war. Sie stopfte die Überreste in drei Mülltüten, von denen sie immer einen Vorrat hatte, für all das zerknüllte Papier, die Essensreste, leeren Flaschen und die Berge von Zigarettenkippen, die der Chef überall hinterließ.

Mit den Füßen schob sie die Blatt- und Tannennadelreste, die ihre Aktion hinterlassen hatte, zu einem Häufchen zusammen und dann auf ein Blatt Papier, um sie draußen neben den Steinstufen einfach abrieseln zu lassen. Die Mülltüten verstaute sie in dem Container im Vorgarten.

Zurück in ihrem Büro, klopfte sie erst einmal ihre Kleidung ab und band ihren Zopf neu, den sie im Nacken mit einem braunen Samtband zusammenhielt.

Sabine Pock legte Wert auf ein gepflegtes Äußeres. Sie war hochgewachsen, schlank und blond, wobei sie dem Blond ein wenig nachhalf, seit sie die vierzig überschritten hatte. Im Februar war sie fünfundvierzig geworden, eine immer noch attraktive Frau, die bevorzugt beige Hosenanzüge, Rollis und hochhackige Schuhe trug. Ihr einziges Kind, Sascha, hatte sie mit zwanzig geboren und alleine großgezogen. Sascha war das Produkt einer kurzen, heftigen Liebe zu einem ewigen Studenten, der noch vor der Geburt des Kindes nach Kuba gegangen war, um die Weltrevolution zu unterstützen. Noch Jahre danach hatte sie gehofft, er würde eines Tages einfach vor der Tür stehen. Aber sie hatte nie wieder etwas von ihm gehört, auch nicht, nachdem das Projekt Weltrevolution in die Hose gegangen war.

Sascha war nicht nach seinem Vater geraten, ihn interessierte weder die Welt noch die Politik. Als er erwachsen wurde, wollte er möglichst schnell möglichst viel Geld verdienen, und nach einem Abstecher in die Computerbranche arbeitete er jetzt als Immobilienmakler fünfhundert Kilometer von Sabine entfernt. Sie telefonierten hin und wieder.

Im Burghoftheater hatte Sabine angeheuert, nachdem die Reifenfirma, bei der sie jahrelang als Chefsekretärin gearbeitet hatte, Konkurs anmelden musste. Ein Theater, hatte sie gedacht, das ist doch was Sicheres. Und nun das: Gerede um Zuschüsse, die nicht mehr gezahlt werden sollen, ein vernichtendes Gutachten und die Zornesausbrüche ihres Chefs, die alles noch schlimmer machten. Wenn sie Pech hatte; stand sie am Ende des Jahres ohne Job da. Welchen Lebensinhalt hätte sie denn noch ohne ihre Arbeit, ohne das Theater? Nächtelang lag sie wach und grübelte, wie sie dieses bittere Ende verhindern konnte. Sie würde kämpfen, mit allen Mitteln.

Der Computer surrte leise, als sie ihn hochfuhr, um die Eintragungen im Forum der Theater-Homepage abzufragen. Der neueste Eintrag war noch keine Stunde alt. Sabine verdrehte die Augen, natürlich, mal wieder diese Annika Clement. Diese nervige, ständig fressende Spätklimakterische, die bei keiner Sitzung des Freundeskreises fehlte, keine öffentliche Probe ausließ, nach jeder Premiere vor Begeisterung zu Tränen gerührt war und die Nähe ihrer Lieblingsschauspieler suchte, sooft das nur möglich war. Sabine war jedes Mal wieder erstaunt, dass dieser Klops von einer Frau überhaupt einen Computer hatte und ihn noch dazu zu bedienen wusste. Und wie sie ihn bediente! Keine Woche verging ohne hymnische Beiträge von Annika Clement im Forum. Sabine schob ihre Lesebrille ein Stück nach oben und las:

Lieber Helmut Hessler,

mit Empörung habe ich zur Kenntnis genommen, dass der sogenannte Kulturausschuss erneut damit droht, die Zuschüsse für unser schönes Theater zu streichen. Seien Sie versichert, dass wir vom Freundeskreis des Burghoftheaters dieses nicht hinnehmen werden. Dieses Theater wird nicht geschlossen. Niemals! Dafür verbürge ich mich persönlich.

Zur gelungenen Premiere gestern Abend meine allerherzlichsten Glückwünsche. Siegfried Nemec hat mich mit seiner Leistung wieder einmal zu Tränen gerührt.

In Verbundenheit und Treue zu unserem Theater grüßt

Sie herzlich

Ihre Annika Clement

Na klar, sie war mal wieder zu Tränen gerührt, dachte Sabine, und weil sie doch so eine wichtige Stütze des Theaters ist, hat sie ihren Erguss wie immer an den Intendanten persönlich gerichtet, an den lieben Helmut Hessler, der sie meistens behandelt wie ein Stück Dreck, der ihr über den Mund fährt, sie zurechtweist oder sie bestenfalls ignoriert.

Aber behandelte er nicht beinahe jeden so? Doch, das tat er, und so waren sie überhaupt erst in diese ganze Misere hineingeschlittert. Kein städtischer Politiker, mit dem er nicht irgendwann einmal aneinandergeraten wäre, kein möglicher Sponsor, dem er nicht irgendwann einmal gezeigt hätte, dass er ihn für einen Kleingeist hielt. Und dann erst die zwei Gutachterinnen, die dem Kulturausschuss die Munition geliefert hatten, waren beide dem lieben Helmut Hessler spinnefeind.

Der Hessler ist das Problem, dachte Sabine, auch wenn er der beste Schauspieler ist, den das Haus hat. Aber lieber weitermachen mit dem Zweitbesten und dem Rest, als wegen des Besten aufhören zu müssen, weil der ein wutschnaubender, beleidigender Egomane und daher ein saumäßiger Intendant ist. Man müsste ihn wegzaubern können, dachte sie und konnte nicht wissen, dass die ihr so unsympathische Annika Clement ganz ähnlich empfand.

Kapitel 3

Helmut Hessler war kein schöner Mann, er war nicht einmal ein leidlich gut aussehender Mann, er war einfach hässlich. Sein viel zu großer Kopf saß auf einem viel zu kurzen Hals, beides aufgesetzt auf einen leicht schwammigen Körper. Sein Gesicht wurde beherrscht von einem Paar riesiger Augen, die ständig in Bewegung waren.

Solchermaßen von der Natur benachteiligt, hatte sich in Helmut Hessler ein starker Wille zu Anerkennung und Macht ausgebildet, gepaart mit Talent, Ehrgeiz und einem unvorstellbaren Vorrat an Energie. Ausgestattet mit diesen Fähigkeiten, hatte er sich in Jahrzehnten durch alle deutschsprachigen Bühnen hindurchgespielt, bis er unbestritten zu den Ersten seines Fachs gehörte. Als er fünfzig wurde, war er ganz oben, aber die Luft war dünn geworden für ihn. Zu viele hatte er an die Wand gespielt, niedergebrüllt, demontiert, einige sogar vernichtet. Manche waren wieder zu sich gekommen, hatten andernorts weitergemacht, sich etabliert, Positionen errungen. Plötzlich gab es da Regisseure, die sich weigerten, mit ihm zu arbeiten, und Intendanten, die zu ihren Herztropfen griffen, wenn sie seinen Namen hörten.

Selbsterhaltungstrieb und Machtinstinkt ließen ihn daher sofort zugreifen, als Gerd Clement als Kulturdezernent der Stadt Frankfurt ihm die Intendanz des Burghoftheaters antrug.

Sechs Jahre später starb der Kulturdezernent Clement, im Kulturamt gab es Nachrücker mit Profilierungsbedarf, und Helmut Hessler war auch hier manch einem auf die Füße getreten. Zwei Jahre sondierten und intrigierten sie hinter den Kulissen, dann wagten sie den Vorstoß und dachten öffentlich über das Ende der Zuschüsse nach.

So war Hesslers Situation nicht rosig, als er an diesem Montagnachmittag die Steinstufen zum Büro hochlief, wie immer mit einem Packen Zeitungen unter dem Arm und einer Aktentasche in der Hand. Er trug den üblichen dunklen Anzug mit Weste und einem weißen Hemd, aber keine Krawatte. Sein Gang war federnd, wodurch er jünger wirkte als achtundfünfzig.

Sabine Pock hatte ihn schon vom Fenster aus gesehen und in vorauseilendem Gehorsam die Ausdrucke mit den Internetbeiträgen zu den beabsichtigten Sparmaßnahmen auf seinen Schreibtisch gelegt. Im Wesentlichen Proteste von treuen Zuschauern natürlich, das las der Chef am liebsten.

Eine Mail hatte sie lieber verschwinden lassen. Ein gewisser Gernot Metzger hatte darin den ungezügelten Selbstdarstellungsdrang des Intendanten angeprangert und erklärt, Hessler reagiere eitel, theatralisch und wie eine beleidigte Leberwurst auf die angedrohten Kürzungen. Hatte der Mann eine Ahnung, welche Stimmungsstürme er damit auslösen konnte?

Die Zeilen von Annika Clement hatte sie ganz nach unten geschoben, die Frau war für den Chef ein rotes Tuch, obwohl er doch mit ihrem Mann immer gekungelt hatte. Aber den gab es nun nicht mehr, und die hinterlassene Ehefrau nannte der Chef fortan nur noch »Kulissenmops«.

»Sabine!« Hesslers volltönende Stimme drang durch alle Räume. Er war in sein Büro gestürzt, hatte die Zeitungen auf den Schreibtisch geknallt, die Ausdrucke überflogen, eine Zigarette angezündet und stand nun mit grimmigem Gesicht am Fenster. In zwei Stunden würde er auf der Bühne stehen. Er gab den Zauberkönig in »Geschichten aus dem Wiener Wald«, und die gestrige Premiere vor ausverkauftem Haus ließ hoffen, dass dieses Stück über die nächsten Wochen eine Auslastung von mindestens achtzig Prozent bringen würde. Natürlich würden die Feuilletons die Premiere ignorieren oder bestenfalls milde belächeln. Odon von Horváth! Na ja. Wiener Schmäh. Also bitte, wo blieb da die moderne Ästhetik, die Innovation, die Provokation?

Die können gut klugscheißen, dachte Helmut Hessler bitter, die müssen keine Gehälter zahlen, keinen Etat verwalten, keine vierhundert Karten verkaufen Abend für Abend. Nur die hoch subventionierten Staatstheater konnten es sich erlauben, ihre Schauspieler onanierend, pinkelnd, schreiend und mit entblößtem Gemächt künstlerisch sich verwirklichen zu lassen. Ein Privattheater konnte sich dergleichen allenfalls in Maßen erlauben, es war angewiesen auf ein Publikum, das wiederkam. In den Jahren am Burghoftheater hatte Hessler ein Gespür entwickelt für die Balance zwischen Werktreue und moderner Interpretation. Sein Publikum war ihm dabei gefolgt, auch durchaus neugierig. Aber für die allabendliche Besichtigung der genitalen Ausstattung von beispielsweise Siegfried Nemec war es nun mal nicht neugierig genug. Er hatte das zu respektieren, verdammt noch mal.

»Sabine!«, brüllte er wieder, aber sie stand bereits hinter ihm und reichte ihm die obligate Tasse Kaffee. Er nahm sie entgegen, setzte sich damit hinter seinen Schreibtisch und machte Sabine ein Zeichen, sich auf den Besucherstuhl davor zu setzen.

Helmut Hessler zog einige vollgekritzelte Papiere aus seiner Aktentasche und schwenkte sie in der Luft. »Wir müssen in die Offensive gehen. Die Beleidigungen dieser Würstchen vom Kulturausschuss lass ich mir nicht bieten und erst recht nicht dieses unverschämte sogenannte Gutachten. Also, hier habe ich einen offenen Brief entworfen, den schreibst du heute noch ab und druckst davon so viele Exemplare aus, dass wir sie überall im Theater aufhängen und auslegen können. Außerdem verschickst du je ein Exemplar an die üblichen Redaktionen und an die Figuren vom Freundeskreis. Ach ja, und schreib denen gleich dazu, dass wir uns baldmöglichst zusammensetzen müssen.«

»Wo und wann?«, fragte Sabine Pock knapp, während sie gleichzeitig den Entwurf entgegennahm und durchblätterte. Alles handschriftlich, wie sie befürchtet hatte, tausendmal durchgestrichen, überschrieben, ergänzt.

Sie stöhnte auf und fing sich einen unwirschen Blick ein.

»Stöhnen kannst du noch, wenn du arbeitslos bist, weil ein paar Vollidioten unser Theater dichtmachen. Ich erwarte Einsatz, Einsatz, Einsatz!« Hesslers Stimme schwoll an, und Sabine hätte sich nicht gewundert, wenn er auf den Tisch gesprungen wäre und einen Degen gezogen hätte. Sie liebte seine theatralischen Auftritte nicht, aber sie hatte gelernt, sie als einen Teil seiner Persönlichkeit hinzunehmen. Allerdings war sie, sosehr sie das schauspielerische Können ihres Chefs bewunderte, von seinen privaten Auftritten längst nicht mehr zu beeindrucken.

»Und ich frage, wo, o wo, und wann, o wann?«, erwiderte sie deshalb und breitete die Arme aus.

»Was?« Ihr Chef sah sie verstört an. War sie verrückt geworden?

»Wo und wann wollen Sie den Förderverein treffen?«, fügte Sabine schnell hinzu.

»Ach so, ja. Sagen wir, am kommenden Montag, da spiele ich nicht. Ja, Montag ist gut, um neunzehn Uhr im Schneckenhof, du weißt schon. Sorge dafür, dass der separate Raum frei gehalten wird. Du machst das schon.«

Sabine war entlassen. Sie wusste, dass sie den Chef jetzt, eineinhalb Stunden vor der Vorstellung, nicht mehr stören durfte. Sie ging hinüber in ihr Büro, und erst jetzt fiel ihr auf, dass er heute noch kein Wort über Christiane Petersen verloren hatte. Seltsam, dachte sie, da er doch in den letzten Tagen seinem Zorn über diese Frau nahezu beständig und unüberhörbar Ausdruck verliehen hatte. Denn Dr. Christiane Petersen war eine der beiden Gutachterinnen, die der Kulturausschuss gegen das Burghoftheater in Stellung brachte. Und heute kein Wort? Seltsam, dachte Sabine noch einmal, aber dann verlor sich der Gedanke mit den ersten Zeilen, die sie nach Hesslers Vorlage in den Computer eingab.

Liebe Freunde des Burghoftheaters, schrieb sie, wie Sie wahrscheinlich schon gehört haben, hat ein Gutachten, das vom städtischen Kulturamt in Auftrag gegeben wurde, die Entziehung der Subventionen und damit die Schließung des Burghoftheaters zum Jahresende empfohlen.

Die zwei Gutachterinnen kommen zu dem Schluss, dass in dem seit acht Jahren von Helmut Hessler geleiteten Haus »persönliche Eitelkeiten dominieren, die Darsteller durch heftiges Chargieren auffallen, was einhergeht mit einer biederen Regie und hoffnungslos altmodischen Bühnenbildern. Allen Aufführungen fehlt es an Inspiration.

Diese unsachlichen Beleidigungen weise ich entschieden und mit Abscheu zurück.

Sabine Pock nahm die Hände von der Tastatur und überlas diese ersten Zeilen mit wachsender Wut. Dieses sogenannte Gutachten machte nicht nur das Theater nieder, sondern alle, die hier arbeiteten. Nach allem, was sie wusste, hatte Sabine Pock nicht den geringsten Zweifel, dass die Petersen die treibende Kraft in diesem infamen Spiel war. Die Petersen, ausgerechnet die! Der Teufel persönlich soll sie holen, dachte Sabine und hätte in diesem Moment nicht die geringsten Skrupel gehabt, dem Teufel assistierend zur Seite zu stehen. Später sollte sich Sabine Pock an diesen frommen Wunsch erinnern, vorläufig aber bezwang sie ihre Wut und schrieb weiter.

Kapitel 4

Annika Clement zitterte. Sie war sich nicht sicher, ob das vom Hunger kam, von der Erschöpfung oder der feuchten Kälte, die ihr an diesem Spätnachmittag allmählich in die Knochen kroch. Sie hätte sich gerne die Beine vertreten, aber dazu hätte sie ihren Posten verlassen müssen, und das ging nicht.

Ihr Posten, das war eine weiß lackierte, hölzerne Gartenlaube mit Lamellenwänden, durch die man wunderbar hindurchspähen konnte, ohne selbst gesehen zu werden. Die Laube war gerade so hoch, dass ein Mensch darin aufrecht stehen konnte, und kaum breiter als Annika selbst. Sie vermutete, dass das Häuschen ursprünglich als Unterstand für Gartengeräte gedacht war, bevor es irgendwie in Vergessenheit geriet oder überflüssig wurde. Im Inneren roch es nach Moos und fauligem Laub. Annika rieb sich die schmerzenden Knie und spähte durch eine Lamellenritze nach draußen. Ähnlich wie auf einem Foto, das nur Teile eines Ganzen erfasst, sah sie von dem gelben Haus schräg vor ihr nur die weiße Eingangstür mit dem kupfernen Klopfer, links und rechts davon je ein Fenster mit weißen Chintzgardinen, die zugezogen waren, und eine vierstufige, halbrunde Steintreppe, die sich zum Eingang hin verjüngte.

Das Haus war von der Straße aus nicht zu sehen, denn es wurde verdeckt von einem viel größeren, auf dessen rechter Seite ein Fußweg in einem Halbrund nach hinten und eben auf das gelbe Haus zuführte. Begrenzt wurde das Grundstück an seiner Hinterfront von einem wild bewachsenen Garten mitsamt der verwunschenen Laube, in der Annika Position bezogen hatte. Seit Punkt neun Uhr in der Früh, um genau zu sein. Annika konnte sich an keinen Montag in den vergangenen zwei Jahren seit Gerds Tod erinnern, an dem sie so früh auf den Beinen gewesen war. Wozu auch? Sie hatte keine Kinder, nicht einmal einen Hund oder eine Katze, ihren Beruf als Lehrerin hatte sie Gerd zuliebe aufgegeben. Er wollte nicht immer an die Schulferien gebunden sein, und ihr hatte es schließlich auch Spaß gemacht, ihn auf Dienstreisen und zu allen möglichen gesellschaftlichen Verpflichtungen begleiten zu können. Ja, viel gesehen und mitbekommen hatte sie da und eine Menge Leute getroffen!

Schon sechs Uhr. Sie stand auf und rieb sich das Hinterteil. Auch wenn sie gut gepolstert war, kam es einer Folter gleich, über Stunden auf diesem kleinen Klapphöckerchen zu sitzen, das sie in weiser Voraussicht mitgebracht hatte. Es war federleicht, und zusammengeklappt passte es bequem in eine Einkaufstasche, sogar zusammen mit der Thermoskanne Kaffee und den vier Käsebroten – Dreißig-Prozent-Käse, nicht etwa der fette, der natürlich viel besser schmeckte.

Sie sah wieder hinüber zu dem Haus. Über der Eingangstür spendete jetzt eine Kugellampe ein warmes, gelbes Licht. Schaltautomatik, vermutete Annika, denn die Gardinen hatten sich in den gesamten neun Stunden nicht ein einziges Mal bewegt. Wäre da nicht der unverhoffte Besucher am Mittag gewesen, Annika hätte vielleicht längst ihren Beobachterposten aufgegeben. Dieser Besucher aber hatte sie veranlasst, weiter auf etwas zu warten, von dem sie nicht einmal genau wusste, was es war.

Mittags jedenfalls, es war gegen zwei, hatte sie Schritte auf dem Weg gehört, und wenig später konnte sie beobachten, wie ein Mann den Klopfer gegen die Tür krachen ließ. Ein Mann, was heißt ein Mann. Er war es, der Hessler. Er stand vor der Tür, sah nach oben, klopfte, wartete, klopfte noch einmal, und dann – Annika konnte es noch immer nicht ganz fassen – zog er einen Schlüsselbund aus der Tasche und schloss auf. Schloss einfach die Tür zu einem Haus auf, in dem er nicht wohnte.

»Aha!«, hätte Annika beinahe gerufen. »Aha, so ist das also«, aber sie beherrschte sich gerade noch rechtzeitig. Nachdem er aufgeschlossen hatte, wartete Helmut Hessler einen Moment, dann ging er hinein. Keine zehn Minuten später kam er wieder heraus. Hastig, atemlos, mit hochrotem Kopf stolperte er davon. Das war es, was Annika veranlasst hatte, dazubleiben und abzuwarten. Und nun war es sechs, und sie stand in einer faulig riechenden Hütte und rieb sich den wund gesessenen Hintern. Wenn nicht gleich etwas passiert …, dachte sie gerade, als sich tatsächlich erneut Schritte näherten. Diesmal war es, wie Annika aus ihrem Guckloch heraus erkannte, eine kleine, gedrungene Frau mittleren Alters. Türkin oder Jugoslawin, schätzte Annika. Die Frau machte gar nicht erst Anstalten, zu klopfen oder zu läuten, sie hatte den Schlüssel schon griffbereit in der Hand, schloss seelenruhig auf, streifte ihre Schuhe auf dem Vorleger ab und betrat ohne Eile das Haus.

Dann ging alles ganz schnell.

Die Untersetzte zog die Gardinen zur Seite und riss ein Fenster auf, Annika hörte das Martinshorn, zwei Sanitäter mit einer Trage und ein Notarzt mit einem großen Aluminiumkoffer rannten den Weg entlang und verschwanden im Haus. Annika versuchte angespannt, von dort irgendwelche Geräusche aufzuschnappen, aber sie hörte erst wieder etwas, als eine gute Viertelstunde später die Tür erneut aufging und die Sanitäter auf der Trage eine Frau heraustrugen, von der nur der Kopf zu sehen war, der Rest war verschnürt und verzurrt wie ein russischer Säugling. Der Arzt trabte neben dem Tross her, in der erhobenen Hand eine Infusionsflasche, deren Schlauch irgendwo in der Frau mündete. Das Ganze wurde akustisch untermalt von dem Schluchzen der Untersetzten, die in der Tür stehen geblieben war und erst wieder ins Haus ging, als draußen auf der Straße erneut die Sirene anhob.

Erst jetzt packte Annika ihre Tasche, vergewisserte sich, dass die Luft rein war, und verließ erleichtert, aber voller irrlichternder Gedanken ihr Versteck.

Als sie endlich zu Hause war, begann im Burghoftheater gerade die Vorstellung.

Kapitel 5

Im Wasserglas perlte ein Aspirin. Helmut Hessler wartete, bis es sich aufgelöst hatte, und schüttete das Gebräu in einem Zug in sich hinein.

Er saß auf dem Bett, noch im Morgenmantel und mit nackten Beinen. Es war früh, viel zu früh für einen wie ihn, der sonst nie vor zehn Uhr aufstand. Aber er hatte keinen Schlaf finden können, die ganze Nacht nicht. Immer wieder schob sich dieses Bild in sein Bewusstsein, ihr Schlafzimmer mit dem beschmutzten Bett, voll von Erbrochenem, und sie lag regungslos davor, das Haar verklebt, das Gesicht verschmiert. Aber sie lebte, da war er sich ganz sicher. Er hatte sich zwar nur kurz über sie gebeugt, aber das hatte ausgereicht, um festzustellen, dass sie atmete. Ihm war übel geworden. Dieser unbeschreiblich widerliche, säuerliche Gestank hatte ihn sofort aus dem Zimmer getrieben. Dann kam die Angst. Er befand sich mit einer Bewusstlosen alleine in einem Haus, zu dem er sich eigenmächtig Zutritt verschafft hatte. Mit einem Schlüssel, dessen Existenz er hätte erklären müssen. Er war ein Mann von öffentlichem Interesse, irgendjemand hätte bestimmt getratscht. Und das in der augenblicklichen Lage! Er musste so schnell wie möglich verschwinden, so ungesehen, wie er gekommen war, musste er verschwinden. Schließlich atmete sie, sie lag warm und weich, sie hatte alles ausgespuckt, da kam nichts mehr, irgendwann würde sie zu sich kommen und selbst einen Arzt rufen können. So etwas passierte ständig irgendwo, es wäre nicht richtig gewesen, die Dinge zu überstürzen und sich damit hässlichem Gerede auszusetzen.

Hessler stand auf, ging über den langen Flur seiner weitläufigen Altbauwohnung ins Arbeitszimmer und blieb vor dem Regal mit der Stereoanlage stehen. Er musste endlich den Mut finden, die Regionalnachrichten einzuschalten. Wenn HR3 nichts brachte, dann war auch nichts, dann war sie aufgewacht, wie er sowieso vermutete, hatte sich gefragt, wieso sie am Abend zuvor wieder zu viel gesoffen hatte, und sich hoffentlich geschämt.

HR3 brachte Musik, zwischendurch gab ein unsäglich gut gelaunter Moderator irgendwelche Konzerttermine einer Band bekannt, die niemand über fünfzehn kennen musste. Dann die Nachrichten.

Es war die letzte Meldung vor der Verkehrsdurchsage. Die bekannte Frankfurter Dramaturgin und Herausgeberin des Branchendienstes »Theater intern« Christiane Petersen, las der Sprecher, befindet sich nicht länger in Lebensgefahr; ihr Zustand ist stabil. Dies bestätigte der Ärztliche Leiter des Nord-West-Krankenhauses auf Anfrage. Wie berichtet, war die Achtunddreißigjährige gestern Abend von ihrer Haushälterin bewusstlos in ihrem Haus aufgefunden worden. Dem Vernehmen nach hat sie einen schweren Herz-Kreislauf-Kollaps erlitten. In den vergangenen Tagen war ihr Name wegen ihres vernichtenden Gutachtens über das Frankfurter Burghoftheater und dessen Intendanten Helmut Hessler immer wieder in den Schlagzeilen.

Na klar, das musste dringend noch mal gesagt werden, damit es nur ja niemand vergaß. Hessler lief zurück in sein Schlafzimmer, warf Bademantel und alles Übrige von sich und stellte sich im angrenzenden Bad so lange unter die Dusche, bis seine Fingerkuppen runzlig wurden.

»Schon gehört?«, begrüßte ihn eine Stunde später Sabine Pock, sichtlich überrascht, dass er schon am Vormittag auftauchte.

»Das mit der Petersen?«

»Ja, das auch.«

»Wie, das auch? Was denn noch?«

»Der Verriss im HR. Gestern Abend im Literaturforum. Rokko Reiser, Sie wissen schon. Er behauptet, Sie hätten das Stück verfälscht.«

»Welches? Ich verfälsche doch andauernd Stücke, weil es mir sonst viel zu langweilig wäre.«

»Na, die ›Geschichten aus dem Wiener Wald‹. Was Ähnliches steht übrigens heute auch in der FAZ. Aber Ihre Fans haben schon reagiert. Hier, die neuesten Ausdrucke aus unserem Forum.« Sabine hielt ihm die Zettel hin in der Hoffnung, ihn damit gleich ein wenig besänftigen zu können.

»Zeig her den Scheiß.«

Er schob die FAZ und die übrigen Zeitungen verächtlich zur Seite, setzte sich an seinen Schreibtisch und fingerte sein Brillenetui aus der Jackentasche. Etwas Metallenes fiel zu Boden. Sabine bückte sich danach. Ein Schlüssel, der an einer silbernen Kette mit einem dunkelroten Anhänger in Tropfenform befestigt war. Sein Hausschlüssel ist das nicht, schoss es Sabine durch den Kopf, den kannte sie. Dennoch hatte sie einen solchen Anhänger schon einmal gesehen, aber wo bloß? Woher kannte sie das verdammte Ding?

Noch ehe sie sich aus der Hocke aufgerichtet katte, kam er um den Schreibtisch herum auf sie zugeschossen, riss ihr den Schlüssel aus der Hand, machte kehrt und setzte sich wieder. Sie sah ihn besorgt an. Er war blass, für einen Moment vibrierten seine Augenlider, dann fing er sich und nahm sich betont gelassen die Ausdrucke vor. »Geschrieben von Martina Bunge«, sagte er, »um neun Uhr dreißig. Mal sehen, was schreibt sie denn, unsere alte Freundin.« Er beugte sich tiefer über das Blatt und las vor: »Herrn Frankes Behauptung in der FAZ, Helmut Hessler habe sich seinen Text als Zauberkönig so zurechtgebastelt, dass er auf sein Theater passe und ihm selbst eine große Rolle beschere, zeugt von einer Ahnungslosigkeit, die Herrn Franke peinlich sein sollte. Er hat offensichtlich nicht begriffen, welcher Text von Horváth aufgeführt wurde. Zu Ihrer nachträglichen Information, Herr Kritiker: Es wurden nicht ›Geschichten aus dem Wiener Wald, gekürzt auf sieben Bilder‹ aufgeführt, wie Sie behaupten, sondern ›Geschichten aus dem Wiener Wald, Volksstück in sieben Bildern‹. Es handelt sich dabei um eine von Ödön von Horváth selbst geschriebene zweite Fassung. Und die ist in jeder Buchhandlung erhältlich. Von einer solchen Fassung zuwissen, müsste man von dem Kritiker eines solchen Blattes erwarten können.«

Helmut Hessler nahm die Brille ab und zündete sich eine Zigarette an. »Das ist eine neue Variante, dass ein Kritiker das Stück nicht einmal kennt, das er verreißt«, sagte er mit einer Stimme, in der weniger Wut als Resignation lag. Erstmals, seit sie ihn kannte, hatte Sabine Pock das Gefühl, dass ihn der Kampfgeist verließ. Vielleicht hatte er aber heute auch nur einen schlechten Tag. Ganz bestimmt hatte er schlecht geschlafen, sonst wäre er nicht so früh im Büro aufgekreuzt.

»Wollen wir eine Entgegnung an die Redaktion aufsetzen?«, fragte sie.

»Ich denke nicht daran, mich einer solchen Kleingeisterei auszusetzen und Ignoranten Erklärungen zu geben«, entgegnete er und hob nun doch die Stimme zu gewohnter Lautstärke. »Ich biedere mich denen nicht an, das habe ich nicht nötig. Auf jeder Bühne kann ich jederzeit die besten Rollen spielen. Ich muss mir das hier nicht antun. Ich muss denen nicht erklären, wer ich bin und was ich mache. Die müssen zu mir kommen und mir auf Händen und Knien danken, dass ich unter den gegebenen Umständen überhaupt noch durchhalte, obwohl ich in diesem Gutachten geschmäht werde und diese Kulturwürstchen im Rathaus so ahnungslos wie willig dazu nicken!«

Er hatte sich in Rage geredet, wobei seine übergroßen Augen unstet in allen Ecken des Zimmers umherwanderten.

Kathrin Meise, die Buchhalterin, kam aus ihrem Büro in den Flur und wartete in sicherer Entfernung das Gewitter ab. Helmut Hessler bemerkte sie. »Was ist?«, brüllte er.

»Der Kulturdezernent verlangt, dass wir eine Wirtschaftsprüfung machen lassen«, sagte sie und kam zögernd zwei Schritte näher, »wenn wir überhaupt noch eine Chance auf Zuschüsse haben wollen.«

»So, sollen wir. Und, machen wir das?«

»Die können prüfen, soviel sie wollen, die Bücher sind in Ordnung.«

»Na, dann lass die Arschlöcher doch prüfen.«

»Na ja, es ist nur nicht billig.«

Hessler fuhr hoch. »Wie viel?«

Kathrin Meise schluckte. Sie war eine stämmige Mittdreißigerin, sachlich, ohne Schnörkel, patent eben. »Vierzigtausend«, antwortete sie ohne Umschweife. Hessler sank zurück auf seinen Stuhl und griff in die Jackentasche auf der Suche nach einer neuen Packung Zigaretten. Seine Finger stießen dabei gegen den Schlüssel. Abscheu und Wut gegen die Petersen nahmen ihm fast den Atem. »Lasst mich alleine«, sagte er gepresst.

Beide Frauen verließen auf der Stelle und ohne ein weiteres Wort den Raum. Sabine Pock schloss die Tür hinter sich, drehte sich um, und als ihr Blick auf die Eingangstür fiel, wusste sie wieder, wo sie den tropfenförmigen Schlüsselanhänger schon einmal gesehen hatte.

Kapitel 6

»Dong«, tönte es von der Domuhr, dann noch zweimal »Dong, dong«. Schon drei Viertel, dachte Annika, was bedeutete, dass noch ein Viertel bis zur nächsten vollen Stunde blieb. In diesem Fall bis elf Uhr. Himmel, sie musste sich beeilen, wenn sie rechtzeitig um halb zwölf bei Kurt Reisch sein wollte! Sie legte sich das beige Seidentuch um, das noch von Gerd stammte, und zwängte sich in die leichte Baumwolljacke, die sie sich im vergangenen Sommer erst gekauft hatte. »Auch schon wieder zu eng«, murrte sie und stopfte Portemonnaie und zuckerfreie Pfefferminzbonbons in ihre Handtasche.