Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Jentas

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Theodore Tate

- Sprache: Spanisch

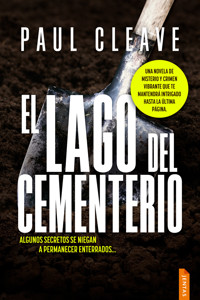

Algunos secretos se niegan a permanecer enterrados... Una vibrante novela de misterio y crimen que te mantendrá intrigado hasta la última página. Una exhumación normal se convierte en todo menos eso para el investigador privado Theodore Tate cuando los cuerpos empiezan a salir a la superficie del lago del cementerio. Tate sabe que debe mantenerse alejado y dejar que sus antiguos compañeros de la policía se ocupen de ello. Pero, cuando se abre un ataúd y su ocupante no es el anciano que se supone que debe estar allí, el detective sabe que tiene que implicarse para evitar que la policía siga con la investigación, pues se está acercando peligrosamente a la verdad: la verdad sobre él. Con las pruebas acumulándose en su contra, Tate debe utilizar sus habilidades para anticiparse a la policía y mantenerse fuera de la cárcel a fin de encontrar a un asesino. Un asesino con una misión… Una persona que matará una y otra vez y que convertirá a Tate en un hombre que él desprecia.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 541

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

El lago del cementerio

El lago del cementerio

Título original: Cementery Lake

© 2008 Paul Cleave. Reservados todos los derechos.

© 2023 Jentas A/S. Reservados todos los derechos.

Traducción, Jorge de Buen Unna

ePub: Jentas A/S

ISBN 978-87-428-1259-4

Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin la autorización escrita de los titulares de los derechos de la propiedad intelectual.

TAMBIÉN POR PAUL CLEAVE

Limpieza mortal

La víctima

El lago del cementerio

El coleccionista de muerte

Hombres de sangre

Cueste lo que cueste

No te fíes de nadie

–

A Joe… quien logró que la pelota cayera de su lado de la cancha

PRIMERA PARTE

CAPÍTULO UNO

Uñas azules.

Son el motivo por el que estoy aquí, de pie en el viento frío, temblando. Las uñas azules no son mías, sino que están unidas a otra persona… a un tipo muerto que jamás he visto antes. El sol de Christchurch que me quemaba la piel esta tarde más temprano se ha ido. El típico clima inconsistente al que estoy acostumbrado. Hace una hora estaba sudando. Hace una hora quería tomarme el día libre para ir a la playa. Ahora me alegro de no haberlo hecho. Es probable que mis propias uñas se estén volviendo azules, pero no me atrevo a mirar.

Estoy aquí por un tío muerto. No el que está en el suelo frente a mí, sino uno que todavía está en la morgue. Parece despreocupado, para un tipo a quien lo han abierto por medio y luego lo han cosido como un muñeco de trapo. Despreocupado para un tipo que murió por envenenamiento con arsénico.

Me ciño la chaqueta, pero no sirve de nada contra el viento frío. Debería haberme abrigado más. Debería haber mirado el sol brillante hace una hora e imaginado cómo proseguiría el día.

El césped del cementerio está largo en algunas partes, sobre todo alrededor de los árboles, donde no llega la cortadora de césped, y se extiende desde mí en todas direcciones, como si yo fuera el epicentro de una tormenta. En los sitios donde el tránsito peatonal es intenso, está corto y marrón, pues el sol ha absorbido toda la humedad y lo ha quemado. Los árboles cercanos son robles gruesos que crujen ruidosamente y dejan caer bellotas alrededor de las lápidas. Al golpear contra las losas de cemento, suenan como si los huesos de los muertos estuvieran enviando un mensaje SOS. El aire es frío y húmedo como el de la morgue.

Veo las primeras gotas de lluvia en el parabrisas de la excavadora antes de sentirlas en la cara. Vuelvo los ojos hacia el horizonte donde las lápidas cubiertas de moho se despliegan en la distancia en dirección a la ciudad, los muertos que se van acumulando y se acercan a la ciudad. El viento empieza a soplar, las hojas de los robles susurran y más bellotas caen de las ramas. Doy un respingo cuando una de ellas me golpea el cuello. Alzo una mano y me la quito del cuello de la chaqueta.

El motor de la excavadora gira con ruido mientras el conductor, un tipo con sobrepeso cuya contextura sobresale por la puerta, se acomoda en el asiento. Parece tan entusiasmado de estar aquí como yo. Está empujando y tirando de una serie de palancas, con la cara rígida por la concentración. El motor resuella cuando el conductor coloca la excavadora junto a la tumba, luego se estremece y se esfuerza cuando la pala se clava en la tierra endurecida. La pala cambia de posición, sube desde abajo, y se llena de tierra. La cabina gira y la tierra se apila sobre una lona cercana. El cuidador del cementerio observa con atención. Es un tío joven que intenta encender un cigarrillo en el viento fuerte; las manos le tiemblan casi tanto como los hombros. La excavadora deja caer dos montones más de tierra antes de que el cuidador se guarde los cigarrillos en el bolsillo, dándose por vencido. Me lanza una mirada que no logro identificar, tal vez porque sólo consigue hacer contacto visual durante una fracción de segundo antes de mirar hacia otro lado. Rezo para que no se acerque a quejarse por tener que desalojar a alguien de su lugar de descanso final, pero no lo hace… sino que vuelve la vista hacia el pozo en la tierra.

Las vibraciones de la excavadora me llegan a los pies y ascienden por mi cuerpo, haciéndome estremecer las piernas. El árbol a mis espaldas también las siente, porque lanza más bellotas hacia mi cuello. Salgo de la sombra hacia la llovizna y casi me tuerzo el tobillo con algunas de las raíces del roble que han atravesado el suelo. Hay un pequeño lago a unos quince metros de distancia, del tamaño de una piscina olímpica. Está completamente rodeado por el terreno del cementerio, alimentado por un arroyo subterráneo. El lago convierte al cementerio en un lugar popular para la muerte, pero no para la recreación. Algunas de las tumbas están cerca de él, y me pregunto si los ataúdes se verán afectados por la humedad. Espero que no estemos a punto de desenterrar un cajón lleno de agua.

El conductor hace una pausa para pasarse la mano por la frente, como si accionar todas esas palancas fuera un trabajo caluroso en este clima frío. El guante le deja una marca grasienta en la piel. Observa los robles y las parcelas de césped exuberante, el lago quieto, y quizás proyecta ser enterrado aquí algún día. Todo el mundo piensa eso cuando ve este lugar. «Bonito lugar para ser enterrado. Bonito y pintoresco. Tranquilo». Como si cambiara algo. Como si te fueras a enterar si alguien viniera y cortara todos los árboles. Aun así, supongo que si tienes que ser enterrado en alguna parte, este lugar supera a muchos otros que he conocido.

Un segundo camión de plataforma se abre paso entre las lápidas. Está decorado con una franja roja alrededor y unos dados de tela afelpada que cuelgan en una ventana, pero no ha sido limpiado en meses y las manchas de óxido en los bordes de las puertas y el parachoques han sido ignorados. Se detiene junto a la tumba. Un tipo calvo con mono gris sale de detrás del volante, se mete las manos en los bolsillos y contempla el espectáculo. Un tío más joven se baja del otro lado y empieza a jugar con su teléfono móvil. No hay mucho más que puedan hacer mientras el montón de tierra crece cada vez más. Puedo ver las gotas de lluvia que caen en el lago, partículas diminutas que saltan hacia el cielo. Me acerco a la orilla. Cualquier cosa es mejor que mirar a la excavadora haciendo su trabajo. Todavía puedo sentir las vibraciones. Pequeños pedazos de tierra ruedan por la orilla del lago y salpican el agua. Arbustos de lino y helechos y algunos álamos dispersos bordean el agua. Los juncos altos sobresalen cerca de la orilla, como intentando tocar el cielo. Ramas rotas y hojas empapadas y enredadas yacen en el margen del agua.

Me vuelvo hacia la excavadora cuando oigo el ruido de la pala al raspar la tapa del ataúd. Suena como dedos que se deslizan por una pizarra y me produce un escalofrío. El cuidador está temblando bastante ahora. Parece muerto de frío y cabreado. Hasta el momento en que llegó la excavadora, pensé que iba a encadenarse a la tumba para evitar el desarraigo de uno de sus inquilinos. Tenía mucho que decir sobre las implicaciones morales de lo que estábamos haciendo. Actuó como si estuviéramos desenterrando el ataúd para meterlo a él dentro.

El operador de la excavadora y los dos tipos del camión se colocan máscaras que les cubren la nariz y la boca y se dejan caer dentro de la tumba. El gordo de la excavadora se mueve con la facilidad de alguien que ha ensayado este momento una y otra vez. Los tres desaparecen de la vista, como si hubieran hallado una entrada oculta a otro mundo. Pasan un tiempo encorvados, al parecer decidiendo la forma de fijar la cadena entre el ataúd y la excavadora. Cuando la cadena está asegurada, el conductor vuelve a ocupar su sitio y los otros dos salen de la tumba. El conductor vuelve a enjugarse la frente. Levantar a los muertos es un trabajo que te hace sudar.

El motor se sacude al soportar el peso del ataúd. El camión se pone en marcha y retrocede un poco más. El temblor violento de ambas máquinas hace desprender más tierra de la orilla, que se desliza hacia el agua.

A unos cinco metros dentro del lago, veo unas burbujas que suben a la superficie y luego un pedazo de barro. Pero hay algo más allí también. Algo oscuro que parece una mancha de aceite.

El ataúd es depositado en la plataforma trasera del camión con un ruido sordo. Los muelles rechinan con el peso. Oigo a los tres hombres hablar con rapidez entre ellos; por poco tienen que gritar para poder escucharse por encima de los motores. La lluvia es cada vez más intensa. La mancha oscura que se eleva desde abajo del agua emerge en la superficie. Parece un globo negro gigante. He visto estos globos negros gigantes antes. Esperas que sean una cosa, pero siempre son otra.

—Oye, amigo, tal vez quieras echar un vistazo a esto —grita uno de los hombres.

Pero estoy demasiado ocupado mirando otra cosa.

»¡Ey! ¿Estás escuchando? —La voz está más cerca ahora—. Hay algo aquí que tienes que ver.

Levanto la vista hacia el operador de la excavadora que se acerca a mí. El cuidador también empieza a acercarse. Ambos hombres miran el agua y no dicen nada.

La burbuja negra no es en verdad una burbuja, sino la parte trasera de una chaqueta. Cuelga en el agua, y conectado a ella hay un objeto del tamaño de un balón de fútbol. Tiene pelo. Y antes de que yo pueda responder, otra forma asciende entre burbujas a la superficie, y luego otra, mientras el lago se desprende del pasado.

CAPÍTULO DOS

El caso nunca fue noticia porque nunca fue un caso. Fue un hecho de la vida que ocurre todos los días, por mucho que uno lo intente evitar. Ocupó las últimas páginas donde aparecen los esquelas mortuorias, junto con los John Smith de este mundo que son padres y abuelos queridos y que serán muy echados de menos. Fue la típica historia de un hombre que envejece y muere. De las que todos conocemos.

Sucedió hace dos años. Algunas personas se levantan cada mañana y leen los avisos fúnebres mientras comen huevos revueltos y beben zumo de naranja, buscando un nombre que surja de su pasado. Es una forma loca de matar unos minutos. Es como una lotería morbosa, ver qué número ha salido, y no sé si estas personas sienten alivio cuando llegan al final y no encuentran a nadie conocido o alivio cuando lo hacen. Buscan una razón; buscan a alguien, desean establecer una conexión y sentir su propia mortalidad.

Henry Martins. Extraje los artículos de la base de datos del periódico esta mañana, tal como lo hice hace dos años, y leí lo que la gente tenía que decir sobre él cuando murió, que no era mucho. Ahora bien, no es fácil resumir la vida de una persona en cinco líneas de texto de seis puntos. Es difícil expresar cuánto la vas a extrañar. Hubo once esquelas para Henry de familiares y amigos a lo largo de tres días. Nadie me facilitó el trabajo con la frase «Me alegro que estés muerto» junto con sus manifestaciones de tristeza, y todas las esquelas eran iguales: aburridas, sin emoción. Al menos, esa es la impresión que te dan cuando no conoces a la persona.

La hija de Henry Martins vino a la comisaría una semana después de que el hombre fue enterrado. Se sentó en mi oficina y me dijo que su padre había sido asesinado. Le respondí que no había sido así. Que si lo hubieran asesinado, el médico forense lo habría descubierto. Los forenses hacen eso. Era fácil advertir que la mujer estaba convencida de sus sospechas, y le dije que lo investigaría. Hice algunas averiguaciones. Henry Martins era un gerente de banco que había dejado atrás mucha familia y muchos clientes, pero su ocupación no representaba una oportunidad para llenarse los bolsillos con dinero ajeno. Investigué su vida tanto como pude en el poco tiempo que pude dedicar a la «corazonada» de su hija, pero nada me llamó la atención.

Dos años más tarde, y el ataúd de Henry Martins está detrás de mí, sujetado con una cadena, mientras el viento arrecia. Y la esposa de Henry Martins no quiere saber nada con la policía ahora que su segundo marido ha muerto: las uñas azules son el primer indicio de que fue envenenado. La hija de Henry no ha hablado conmigo porque ya no ocupo el mismo cargo que hace dos años. Es fácil dejar que mi mente divague y piense en cómo podrían haber sido las cosas. Podría haber hecho más en aquel entonces. Podría haber resuelto un homicidio, si eso es lo que había sido. Podría haber evitado la muerte de otro hombre. Resta por decidir si la señora Martins tuvo mala suerte o mal criterio a la hora de elegir hombres.

La lluvia se intensifica y crea mil ondas diminutas en la superficie del agua. El cuidador se aleja pero mantiene sus ojos en el agua. Poco a poco, los elementos parecen desaparecer… también las voces y las vibraciones. Lo único que queda son los tres cadáveres que flotan delante de mí, cada uno víctima de algo… víctima de la edad, del juego sucio, de la mala suerte, o tal vez víctima de la falta de espacio en el cementerio.

Los tres trabajadores se han acercado. Sus comentarios excitados pero impostados han cesado. Estamos de pie, los cuatro, frente al agua; hay tres personas en ella: es como si fuéramos parejas para una reunión social, salvo que sobra una persona. La ocasión exige sigilo y nadie está dispuesto a decir nada que pueda romper el silencio que se ha instalado entre nosotros. Más tierra se desliza y se mezcla con el agua, volviéndola turbia y amarronada. Uno de los cuerpos se hunde fuera de la vista y desaparece. Los otros dos se desplazan en nuestra dirección, nadando sin movimiento. No pienso saltar al agua y sacarlos. Lo haría, sin duda, si se movieran. Pero no lo hacen. Están muertos, lo han estado durante quizás mucho tiempo. La situación puede parecer urgente, pero en realidad no lo es. Ambos están boca abajo, y ambos parecen estar vestidos, y no mal vestidos. Podrían estar de camino a un evento. A un funeral o una boda. Excepto por las sogas. Hay trozos de soga verde atados a los cuerpos.

El operario de la excavadora no para de entrecerrar la mirada hacia los dos cadáveres, como si sus ojos lo estuvieran engañando. El camionero está de pie con la boca abierta y las manos en las caderas, mientras su ayudante no deja de consultar su reloj como si todo este asunto pudiera implicar horas extras.

—Tenemos que sacarlos de ahí —digo, aunque ambos cuerpos ya están tocando la orilla.

Había planeado permanecer seco hoy. Había planeado ver un único cadáver. Ahora todo es incierto.

—¿Por qué? No es que vayan a irse a ninguna parte —responde el conductor del camión.

—Podrían hundirse como el otro —señalo.

—¿Con qué los vamos a agarrar?

—No sé. Con algo —contesto—. Con una rama, tal vez. O con tus manos.

—Siéntete libre de usar las tuyas —replica, y los otros dos asienten con rapidez.

—Vale, ¿y qué tal una soga? —pregunto—. Supongo que tienen una, ¿verdad?

—Ese de ahí —comenta el camionero en dirección al cadáver más cercano a nosotros—, ya tiene una soga.

—Parece podrida. ¿No tienes algo más nuevo en el camión? —Todos nos damos la vuelta hacia el camión justo cuando lo oímos que se pone en marcha.

El cuidador está sentado en la cabina.

—¿Qué coño? —exclama el camionero. Empieza a correr hacia allí, pero no es lo bastante rápido. El cuidador coloca la marcha y se aleja deprisa. El ataúd no está asegurado. Empieza a resbalar. Produce un ruido chirriante, como si alguien arrastrara un papel de lija grueso por una tabla de madera en el suelo. Golpea contra el borde y comienza a deslizarse sobre él, y entonces, por un momento, parece que va a quedar colgado allí, que va a desafiar la gravedad. Sin embargo, al alcanzar el punto crítico, el impulso y la física intervienen y un momento después, se estrella contra el suelo.

El conductor sigue corriendo detrás del camión a pesar de que la distancia es cada vez mayor.

»¡Oye, vuelve aquí, vuelve aquí!

—¿A dónde va? —me pregunta el operador de la excavadora y me imagino que se refiere al cuidador y no al tipo que lo persigue.

—A cualquier sitio menos aquí, supongo —respondo, lo que es a la vez muy vago pero también muy acertado. Saco el teléfono móvil de mi bolsillo—. ¿Tienes una soga en la excavadora?

—Sí, aguarda.

Camina hacia la excavadora. Llamo a la comisaría y me transfieren con un detective que solía conocer. Le cuento la situación. Me contesta que deje la bebida. Me dice que es lógico que haya cuerpos en el cementerio. Tardo un minuto en persuadirlo de que los cuerpos están brotando de las profundidades del lago. Y otro minuto en convencerlo de que no estoy bromeando.

—Y trae algunos buzos —concluyo, antes de colgar.

El operario de la excavadora ha regresado. Me entrega la cuerda. El camionero también ha vuelto; está maldiciendo mientras su compañero usa el móvil para llamar al jefe y pedir que alguien venga a buscarlos. Ato una rama del largo de un brazo alrededor del extremo de la cuerda y me dirijo hacia la pendiente suave de la orilla con la intención de lanzar la rama hacia el cadáver más cercano para intentar atraerlo, pero resulta que la hierba resbaladiza bajo mis pies tiene otras ideas. En un momento estoy en la orilla. Al siguiente estoy en el agua.

Mis pies están hundidos en el barro y el agua me llega a las rodillas. Algo me coge el tobillo y me voy hacia adelante, mis brazos golpean la superficie junto al cadáver antes de empezar a hundirme. Saco mis piernas del barro, pero no hay nada en donde poder hacer pie. Este lago es una maldita trampa mortal, y ahora sé por qué está lleno de cadáveres. Esta gente vino a llorar a los muertos y terminó uniéndose a ellos. El agua está helada, me agarrota el pecho y el estómago y me acalambra los músculos. Tengo los ojos abiertos y me arden. Sólo hay oscuridad a mi alrededor, agudizada por el silencio, y puedo sentir las manos de los muertos que me tiran hacialas profundidades: quieren que me una a ellos, quieren sangre fresca.

Entonces, de repente, estoy subiendo a la superficie, con la mano apretada alrededor de la soga que me tira hacia arriba. Pataleo con los pies. Apunto mi cuerpo hacia arriba. Un segundo después, estoy junto a una mujer hinchada con un largo vestido blanco. Parece un vestido de boda. Me alejo de ella y los tres hombres me ayudan a trepar a la orilla. Me siento, jadeando. Me faltan los dos zapatos.

—Joder, tío, ¿estás bien?

La pregunta suena como si proviniera del otro lado del lago y no estoy seguro de quién la ha hecho. Tal vez los tres al unísono. Me inclino sobre las rodillas y empiezo a toser. Siento que me ahogo. Estoy temblando, estoy enojado, pero, sobre todo, me siento avergonzado. Sin embargo, ninguno de los hombres se ríe. Todos se inclinan sobre mí, con cara de preocupación. Con dos cadáveres flotando cerca, es fácil entender por qué nada aquí es gracioso.

—Hay algo más que debes saber —indica el operador de la excavadora cuando he dejado de toser lo suficiente para poder escucharlo—. Traté de decírtelo antes —agrega, y desliza esa última parte en la conversación como si cada palabra fuera una frase en sí, y hace una mueca ligera como si cada palabra tuviera su propio gusto y ninguno fuera agradable. Hace que parezca que lo que va a decir será peor que lo que acaba de pasar, y yo sólo puedo pensar en una sola cosa que podría ser.

—¿Sí?

—Marcas. Encima del ataúd.

—¿Cómo sabía que ibas a decir eso?

Ahora le toca a él encogerse de hombros. No se le ocurre sugerir que pueda haberle leído la mente ni nada parecido.

—Líneas finas —añade—. Como cortes. Como cortes de pala.

—Hechos con una pala —preciso. Me mira con extrañeza. Lo ignoro. Mi mente está funcionando con un poco de lentitud después del baño que acaba de tomar—. ¿Crees que este ataúd ha sido desenterrado antes?

—No sólo lo pienso, estoy seguro. El cajón tiene marcas que no fueron hechas por ninguno de los que estamos aquí. Mierda, me pregunto qué llevará adentro.

«Qué llevará adentro». Como si fuera un avión o un barco, porque en cierto modo, el ataúd es una nave que te lleva a algún lugar.

Caminamos hacia él. El cajón ha sobrevivido a la caída bastante bien. Tiene una rajadura larga desde la esquina inferior a lo largo del costado, producto del impacto, pero no se alcanza a ver adentro. Estoy tentado de abrirlo, ver qué carga tiene o si ha sido saqueado, pero las sirenas que se acercan acaban con la idea.

Observo la llegada de los dos coches patrulla junto con una ambulancia y un par de furgonetas.

CAPÍTULO TRES

Hay una progresión natural de las cosas. Una evolución. Primero hay una fantasía. La fantasía pertenece a un pobre diablo sádico, un tipo que come, respira y sueña con el exclusivo deseo de matar. Luego viene la realidad. Una víctima cae en su red, es utilizada, y la fantasía no suele estar a la altura de la realidad. De modo que hay más víctimas. El deseo se intensifica. Comienza con una al año, se convierte en dos o tres al año, y luego sucede cada dos meses. O cada mes. Sus cuerpos aparecen. La policía se involucra. Traen médicos y patólogos y técnicos para analizar fibras y muestras de sangre y huellas dactilares. Crean un perfil para ayudar a atrapar al asesino. Y después están los medios de comunicación. Los medios convierten la fantasía del asesino en oro. La muerte es una industria lucrativa. Los empresarios fúnebres, los vendedores de ataúdes, los que leen las bolas de cristal y las palmas de las manos, los operadores de excavadoras y los investigadores privados: somos el siguiente paso en la progresión, de pie bajo la lluvia y observando cómo una parodia de justicia cede paso a la siguiente.

Me he quitado la chaqueta y la camisa mojadas, me he secado con una toalla que me dio el conductor de la ambulancia y me he puesto un rompeviento nuevo. Mis zapatos siguen durmiendo con los peces y mis pantalones y ropa interior están empapados, pero estoy a salvo de la neumonía. Nadie me presta atención mientras me siento en el suelo de la ambulancia con las piernas colgando y contemplo la escena, en este momento, de un crimen indeterminable.

La tumba ha sido acordonada. Los dos coches de policía se han convertido en doce. Las dos furgonetas se han convertido en seis. Han bloqueado la entrada principal del cementerio, como si la policía se preparara para defenderse de un levantamiento de cadáveres furiosos. Hay dos lonas tendidas en el suelo; sobre cada una descansa un cuerpo bien vestido, pero en proceso de descomposición o descompuesto. Se ha levantado una tienda de lona sobre ellos para protegerlos de los elementos. Alguien ha colocado cinta amarilla de «NO PASAR» alrededor de la tienda. Esto evita que los cadáveres se vayan a alguna parte. Hombres y mujeres con trajes de nailon estudian los cuerpos. Otros están de pie cerca del lago. Parecen buzos alistándose para una misión en aguas profundas, sólo que no hay buzos aquí. Al menos, no todavía. Debajo de la tienda hay maletas abiertas con herramientas y pruebas. La lluvia sigue cayendo y el césped alto ondea en el viento. Se han llevado la excavadora y el ataúd ha sido trasladado a la morgue.

Me ciño el rompeviento y busco una segunda manta. El interior de la ambulancia está desordenado, como si hubiera pasado sobre docenas de baches en el camino: sabe Dios cómo los paramédicos pueden encontrar algo. Me rodeo los hombros con la manta y dejo que me castañeteen los dientes mientras observo a los pocos detectives que se han presentado. Pronto llegarán más. Siempre lo hacen. Hasta ahora no han tenido mucho para hacer salvo observar dos cuerpos y un montón de lápidas. No pueden peinar la zona porque todos los vecinos están muertos. No tienen a nadie a quien interrogar más que al cuidador, y el cuidador está en algún lugar en un camión robado.

El viento se ha exacerbado. Las bellotas siguen cayendo sobre las lápidas y producen pequeños ruidos metálicos al golpear los techos de los vehículos. Todo este tráfico extra y, sin embargo, ningún otro cuerpo ha emergido de las aguas profundas de sea cual sea el Infierno que hay ahí abajo. Me vuelvo hacia el conductor de la ambulancia. No tiene a nadie a quien salvar. No tiene nada más que hacer que contemplar el espectáculo, hundir las manos en los bolsillos y hacerme compañía. Todos estamos en lo mismo. Es probable que esté haciendo tiempo mientras espera una llamada que le informe que alguien está muerto o moribundo, su sangre y sus miembros esparcidos por la autopista de la vida que él limpia todos los días.

El zumbido de un helicóptero de la prensa que se acerca desde el norte suena como un mosquito. Toco el exterior del bolsillo de mi pantalón y paso el dedo por el bulto del reloj de pulsera que me robé de uno de los cadáveres después de sacarlo del agua.

Uno de los médicos forenses, un hombre de unos cincuenta años que lleva casi la mitad de su vida haciendo esto, sale de la tienda, echa un vistazo a la pequeña multitud de gente, me ve, y luego se dirige a un detective. Hablan durante unos minutos, todo muy distendido: la conversación relajada de dos hombres acostumbrados a hablar y a escuchar sobre la muerte. Para cuando se acerca, suspira, como si estar en el mismo cementerio que yo fuera un trabajo agotador. Lleva las manos en los bolsillos. Sus gafas están salpicadas con pequeñas gotas de lluvia. Me pongo de pie, pero no me alejo de la ambulancia. Tengo una idea bastante clara de lo que el médico forense va a decir. Después de todo, pasé un rato con esos cuerpos. Vi cómo estaban vestidos.

—¿Y bien? —pregunto con la mandíbula apretada para evitar que mis dientes castañeteen.

—¿Dijiste que había tres cuerpos? —inquiere el médico forense con un tono deprimente, el tipo de tono que no querrías escuchar si llamaras a una línea de asistencia al suicida y quisieras que te dijeran que todo va a estar bien.

—Sí.

—Tenemos dos.

—El otro se volvió a hundir.

—Ajá. Los cuerpos hacen eso. Los cuerpos hacen muchas cosas extrañas.

Tiene razón. Lo ha visto mucho a lo largo de los años y yo también.

—¿Qué más?

—Schroder —dice y se da la vuelta para mirar al detective con el que estaba hablando, el mismo detective al que yo llamé—, me dijo que te diera algunos datos básicos, pero nada más. Las mismas cosas que les dirá a esos buitres ahí afuera cuando haga una declaración dentro de una hora. —Señala el límite del cementerio donde los medios de comunicación deben estar congregándose detrás de las barreras policiales.

—Anda, Sheldon, puedes darme algo más que los datos básicos.

—¿Eso crees?

De pronto no estoy tan seguro. Un día todo el mundo es tu mejor amigo; al siguiente, no eres más que un gigantesco grano en el culo.

—¿Me vas a hacer conjeturar?

—Mis conjeturas están respaldadas por la ciencia —replica.

—Vamos con la ciencia entonces.

—¿Viste la soga?

Asiento con la cabeza.

—Diría que en algún momento todos tuvieron una soga atada. Pero ya no.

—No entiendo.

—Me imagino que habrás deducido que no se trata de homicidios, ¿verdad?

Vuelvo a asentir con la cabeza.

—La idea se me pasó por la cabeza.

—Al menos no en un sentido tradicional —precisa—. Tal vez en ningún sentido.

Dejo de asentir.

—¿Quieres aclarar eso?

—¿Por qué? ¿Crees que es tu caso ahora?

—Tengo curiosidad —le digo—. Puedo ser curioso, ¿no? Fui quien encontró a estos pobres desgraciados.

—Eso no los hace tuyos.

—¿Crees que los quiero?

—Sabes a qué me refiero. —Voltea hacia la tienda que cubre los cadáveres. El viento se ha apoderado de una de las puertas y la agita de lado a lado como a una vela. Un oficial consigue controlarla y la asegura. Si el viento se vuelve más fuerte, las cosas podrían empezar a volarse—. Vale, déjame retroceder un poco —añade—. En primer lugar, de los dos cuerpos que tenemos… sólo uno de ellos está intacto.

—Eso tiene que ser por una de dos razones, ¿verdad? —sugiero.

—Sí. Y es por la buena. Nadie torturó ni descuartizó a estas personas, al menos esa es mi conclusión preliminar. El cuerpo en peor estado se está deshaciendo por una simple cuestión de descomposición. Le falta todo de la cintura pélvica para abajo, y lo poco que le queda se mantiene unido más que nada por la ropa. Es difícil saber cuánto tiempo ha estado en el agua, pero parece obvio que cuando encontremos el resto de él encontraremos más soga. Podría haber montones de huesos atascados en el barro ahí abajo. El tema es, Tate, que a juzgar por la mujer que encontramos, estoy bastante seguro de que estas personas no fueron asesinadas y arrojadas al lago. Ya estaban muertas. Muertas y enterradas, diría yo —señala y pienso en el ataúd con las marcas de una pala—. No sé cómo murieron, pero ya lo descubriremos. Podremos establecer algunos marcos temporales.

Miro más allá de Sheldon hacia las lápidas que nos rodean. Varias cosas se cruzan por mi mente. Estoy pensando que en algún lugar hay un empresario fúnebre o un ayudante de la morgue que ahorra dinero revendiendo los mismos ataúdes a diferentes familias. Los ataúdes son caros. Se usan una vez, se desentierran, se arrojan los cuerpos al agua, se lava la madera, se rocían con un poco de desodorante de ambiente y se les pasa una capa de cera para muebles que los deja brillantes. Y luego regresan al mercado. Flamantes. Sin ninguno de esos letreros que dicen, «Como nuevo, único dueño, señora mayor, bajo kilometraje». Un ataúd podría ser usado por docenas de personas. »¿Sabías que podrías comprar un coche por el mismo precio que un ataúd? —reflexiona el médico forense.

—No se trata de eso —me doy cuenta.

—¿Qué? —No tiene que ver con revender ataúdes —preciso.

—¿Por qué estás tan seguro?

Una cosa que me hace estar seguro es el reloj en mi bolsillo. Si se tratara de hacer dinero, ese reloj nunca habría sido arrojado al agua con su dueño. Pero no puedo decirle eso. En vez de eso, le doy otra razón todavía mejor.

—¿Por qué tirar los cuerpos al lago? ¿Por qué no volverlos a dejar en la tierra? ¿O cambiar los ataúdes por otros más económicos? No, no se trata de eso. Es otra cosa.

—Sí… puede ser. Supongo.

—Me pregunto cuántos cuerpos más habrá ahí abajo.

El médico se encoge de hombros.

—Pronto lo sabremos.

Si hay más cuerpos en el lago, los buzos los encontrarán. Para entonces, ya me habré ido. Es poco realista pensar que alguien me mantendrá informado, me enteraré de las cifras por los periódicos. Una cosa que aprendí en los años antes de dejar el cuerpo de policía es que la vida y la muerte tienen que ver con los números. A la gente le encantan las estadísticas. En especial las desagradables.

—¿Cuántos años crees que tiene este cementerio? —pregunto.

Se encoge de hombros. No se esperaba la pregunta.

—¿Qué? ¿Cómo diablos voy a saberlo? ¿Sesenta, ochenta años? No lo sé.

—Bueno, el lago siempre ha estado aquí —señalo—. No es que construyeran el cementerio primero y luego hicieran el lago por una cuestión de paisaje. Eso significa que tal vez ni siquiera sea la escena de un crimen. Excepto tal vez de negligencia criminal.

—¿Quieres explicarte?

—No es disparatado imaginar que por una mala gestión o con el propósito de utilizar el espacio algunas de estas tumbas estén demasiado cerca del agua. Puede que algunos de los ataúdes se hayan podrido por daños causados por el agua y los cuerpos hayan sido arrastrados al lago, o que una corriente subterránea esté succionando los ataúdes. Es posible que hayan emergido a la superficie antes y que para esconderlos, el cuidador los haya atado a bloques de cemento.

Sheldon sacude la cabeza.

—No en este caso.

—¿Estás seguro? —pregunto, pero me doy cuenta de que está seguro.

—Sí, por la mujer —contesta—. Ha estado en el agua apenas un par de días. Eso descarta tu teoría del ataúd podrido. Además, el cuerpo tiene señales de haber sido preparado para un funeral, por eso estoy convencido de que estas personas fueron enterradas alguna vez. De hecho, la mujer es la razón por la que todos estamos aquí. Ella es el catalizador… los depósitos de grasa y los gases la hicieran ascender a la superficie y ella arrastró a los demás.

—¿Habría pasado lo mismo si hubiera estado embalsamada?

—No estaba embalsamada.

—Pensé que...

Comienza a asentir.

—Sé lo que pensabas. Pensabas que todo el mundo tiene que ser embalsamado por ley. Pero no es así. El embalsamamiento retrasa la descomposición por unos pocos días para que el cuerpo pueda ser exhibido… es todo lo que hace. Y es opcional.

—¿Se puede saber si le han hecho algo más a los cuerpos?

—¿Cómo qué?

—No sé. No se trata de revender ataúdes y nada de esto es resultado de la naturaleza, pero estas personas fueron desenterradas por algo ¿verdad? ¿Han sido utilizadas para algo? ¿Alguna clase de experimento?

—No puedo saberlo en este momento. Pero una cosa que puedo contarte es que una de las víctimas llevaba anillos y un collar. Así que puedes descartar el robo de tumbas.

Robo de tumbas. Me siento como en una novela de Sherlock Holmes. Holmes, por supuesto, encontraría alguna lógica en todo esto. El famoso detective solía resolver un caso con sólo recordar algo que había leído en algún libro de texto diez años antes; al final lo lograba y lo hacía parecer fácil. Miro a mi alrededor y no estoy seguro de que las pruebas con las que contamos sirvan para que alguien pueda deducir si la persona que hizo esto era zurda o diestra o trabajaba como aprendiz de zapatero. Sólo Holmes lo haría. Era un hijo de puta con suerte.

—¿Hay forma de que podamos identificarlos? —pregunto.

—¿Podamos? —Sabes a qué me refiero.

—Empezaremos con la mujer. Debería ser fácil. Y de ahí trabajaremos hacia atrás.

Miro más allá del médico forense hacia la tienda que cobija a los muertos y los mojados. La temperatura parece haber bajado unos cinco grados y el viento haber aumentado veinticinco kilómetros más por hora. Los laterales de la tienda están inflados. La manta que me cubre ya no me da calor.

—¿Entonces cómo...?

Levanta la mano para detenerme.

—Mira, Tate, tus colegas saben lo que hacen y ya te he dicho más de lo que debería. Déjalos trabajar.

Tiene razón y se equivoca. Claro que saben lo que hacen, pero ya no son mis colegas. Pienso en el reloj en mi bolsillo, con la esperanza de que tenga grabada una de esas inscripciones del tipo de «Para Doug, te amo, Beryl». Entonces será cuestión de encontrar una lápida que pertenezca a un tal Doug casado con una tal Beryl. Con suerte, esa lápida está aquí. Con suerte, estas personas fueron enterradas por sacerdotes adecuados en las condiciones adecuadas y no fueron sometidas a una autopsia ni vestidas por algún maníaco homicida en el sótano de su casa.

Un todoterreno se detiene junto a la tienda. Dos tipos se bajan y dan la vuelta a la parte trasera. Cada uno saca un tanque de buceo y luego retiran más equipo.

»Vale, Tate, te he dicho lo que puedo. Esto no te incumbe, pero si crees que lo hace, háblalo con alguno de tus viejos camaradas. Tengo que volver al trabajo.

Observo a Sheldon mientras regresa a la tienda. El helicóptero sigue zumbando de un lado a otro, las palas del rotor suenan como el comienzo de un dolor de cabeza cada vez más intenso. Imagino lo que los periodistas están diciendo, lo que están elucubrando, y no hay duda de que lo están disfrutando. Las cosas malas que le ocurren a la gente buena son siempre las mejores noticias.

CAPÍTULO CUATRO

Odio los cementerios. No les tengo miedo, no es una fobia como la de alguien que tiene demasiado miedo a volar pero debe hacerlo de todos modos. Simplemente no me gustan. No puedo decir que representan todo lo que está mal en este mundo, porque eso no sería un comentario justo. No sería lógico. Pero así es como lo siento. Creo que es porque simbolizan lo que le sucede a toda la gente del mundo que ha sido víctima de una injusticia y, aun así, sólo representan a aquellas que han sido encontradas. Porque existen otras víctimas por ahí, en tumbas poco profundas, en arroyos, grietas y océanos, o encadenadas, sin lápidas que las evoquen, solo recordadas en la memoria de sus seres queridos. Por supuesto, esa tampoco es una afirmación justa. Eso significaría suponer que todas las tumbas que están aquí pertenecen a víctimas de la delincuencia y por supuesto, sólo unas pocas lo son. La mayoría pertenecen a personas demasiado viejas para vivir, demasiado jóvenes para haber muerto o demasiado desafortunadas para seguir viviendo.

La lluvia es cada vez más fuerte y el cielo se está oscureciendo. Mi teléfono móvil no para de sonar mientras me alejo en el coche, y tengo suerte de que siga funcionando a pesar de mi caída en el agua. El agua salada habría sido una historia diferente. En cuanto paso los portones de entrada me encuentro con la barricada policial: los coches de policía están aparcados en ángulos a través de la calle para impedir que otras personas vengan a llorar a los muertos o para impedir que los muertos se escapen y se mezclen con los dolientes. Me abro paso a través de ellos hacia el bloqueo de los medios de comunicación. Esto es como el círculo de la vida. Furgonetas y todoterrenos con los logotipos de los canales de noticias en un costado y antenas parabólicas en los techos están aparcados en ángulos fortuitos y la lluvia no disuade a los cámaras ni a los reporteros que intentan verse guapos bajo la llovizna. Me las arreglo para pasar, fingiendo que no puedo oír las mismas preguntas que me gritan todos los reporteros.

A continuación, me topo con la primera ola de tráfico en el sentido a mi casa que crea un embotellamiento en la ciudad a esta hora del día. Mi chaqueta y mi camisa mojadas están en el asiento trasero junto con el rompeviento prestado. Puse la manta sobre el asiento para que mi ropa no moje el tapizado. Con la calefacción al máximo, se forma humedad en el parabrisas que el aire acondicionado no logra disipar. Cada medio minuto tengo que limpiar la condensación con la palma de la mano. Enciendo la radio. Suena una canción de Talking Heads. Sugiere que sé a dónde voy pero que no sé dónde he estado. Apago la radio. Talking Heads se ha equivocado en mi caso.

La primera llamada que contesto es del detective inspector Landry que me pide que vaya a la comisaría para hacer una declaración formal. Es probable que piense que puede hacerle un favor al mundo manteniéndome durante unas horas repasando todas las razones exactas que me llevaron a estar en un cementerio con cadáveres que nadie puede explicar. Cuando le pregunto si han localizado al cuidador, me contesta que me informarán cuando lo hagan, y ambos sabemos que es mentira.

Las dos llamadas siguientes son de periodistas. Sabía que algunos de ellos me reconocerían mientras me alejaba. Los periodistas son rápidos para eso. Mi historia se remonta mucho más atrás que las noticias de ayer, y estos tipos tienen memoria de larga duración. Cuelgo antes de que puedan terminar de formular sus preguntas.

Luego me llama mi madre. Me dice que me vio en la televisión sentado en la parte trasera de una ambulancia y que quiere saber qué me ha pasado. Está claro que la policía no tenía el cementerio tan bien acordonado como pensaban. Le explico que me caí al lago, eso fue todo, y que todavía tengo todas mis extremidades. Me dice que tenga cuidado, que no debería nadar con tanta ropa, y que ella y papá están preocupados. Bridget, mi mujer, señala, también estaría preocupada.

Cuando consigo colgar, el teléfono vuelve a sonar y otro periodista me pregunta si he sido reincorporado a la nómina de la fuerza policial de la ciudad. Decido apagar el teléfono, lo que es una decisión bastante acertada en vista de la alternativa de bajar la ventanilla y arrojarlo a la intemperie.

Apoyo las dos manos en el volante y me pongo a pensar en los tres cuerpos, preguntándome si habrá más. Empiezo a darle vueltas a las posibilidades en mi mente, pero no pasa mucho tiempo antes de que tenga que concentrarme menos en los cadáveres y más en tratar de no convertirme en uno de ellos, ya que el tráfico se torna denso con todoterrenos que bloquean las intersecciones.

Mi oficina está en la ciudad, situada en un complejo con un centenar de otras oficinas, la mayoría de ellas pertenecen a firmas legales y compañías de seguros de las que obtengo la mayor parte de mi negocio. Seguir a maridos infieles para los acuerdos de divorcio y fotografiar a personas que estafan a sus prestadores de seguros me permiten pagar el alquiler y, de vez en cuando, incluso comer. Ahora estoy desenterrando ataúdes y nadando con cuerpos y la paga es la misma. Aparco en mi lugar detrás del edificio y todavía sin zapatos y empapado, corro hacia los ascensores en el interior y subo ocho pisos más cerca del Cielo.

Como la mayoría de mis clientes están en el mismo edificio y cualquier otro negocio que consigo viene a través de llamadas telefónicas y del boca a boca, voy y vengo a mi antojo, permitiendo que mi contestador automático sea mi secretaria. Tengo suficientes conocimientos de informática para teclear mis propios informes; sé cómo archivar; y sé preparar café. Una empleada de la limpieza viene una vez al mes y pasa una aspiradora y un plumero, pero el resto del tiempo me ocupo yo mismo de la limpieza y el orden. En estos días, los investigadores privados que trabajan en oficinas que parecen basureros, munidos de sombreros de fieltro y cigarrillos, sólo existen en las mentes de los guionistas. Mi oficina tiene obras de arte bonitas, plantas bonitas, alfombras bonitas, todo bonito. De hecho, es tan bonita que es difícil mantenerla.

Abro la puerta de mi despacho y enciendo la luz. El aire es cálido y ha mantenido el olor del café de esta mañana, tal vez porque la mitad se derramó sobre el escritorio por accidente. El olor aumenta unos puntos mi nivel de energía. La habitación en sí no es grande; mi escritorio ocupa una cuarta parte y tiene una vista a Christchurch que a veces me inspira y a veces me deprime. En el lado opuesto hay una pizarra blanca sobre un caballete en la que suelo anotar ideas cuando intento establecer conexiones. Las alfombras y paredes son una combinación de beis neutros y grises que suenan como si tuvieron nombres de tipos de café. Los expedientes se apilan en mi escritorio, con un ordenador en el centro, y una parva de memos de los que tengo que ocuparme.

Contemplo la ciudad. No me hace sentir lo bastante nostálgico como para bajar a la planta baja y salir a la lluvia para ver qué me estoy perdiendo. Me pongo a jugar con el móvil. Lo vuelvo a encender. Empieza a sonar. Saco las baterías y pongo las dos piezas bajo la lámpara para que se sequen.

Voy a un pequeño baño anexo y me aseo. Tengo un traje de repuesto colgado detrás de la puerta, ante la eventualidad de que un día me caiga en un lago de cadáveres o me disparen en el pecho. Me cambio y meto las cosas mojadas en una bolsa, pero primero saco del bolsillo el reloj que me encontré. Aunque quizás «que me encontré» no es tan exacto como «que me robé». Es un Tag Heuer caro, analógico, y todavía funciona. Las baterías de estas cosas por lo general duran alrededor de cinco años y son sumergibles hasta doscientos metros. Miro la parte trasera: no hay ninguna inscripción. Pero un marco temporal ya empieza a tomar forma.

Mi ordenador es un poco lento y con cada año que pasa, parece tardar un minuto más en arrancar. Empiezo a buscar noticias antiguasen líne, utilizo motores de búsqueda para acotar la búsqueda, atento a cualquier mención de ataúdes reutilizados para ganar dinero; pero si ha ocurrido en este país, nadie se ha enterado.

Uso los mismos buscadores para rastrear el nombre del cuidador y encuentro otras personas con el mismo nombre haciendo otras cosas en otras partes del mundo; extiendo la búsqueda a campos de ocupaciones y religiones y cultura y crimen. Encuentro un enlace que me lleva a un artículo en un periódico sobre el padre del cuidador. Se jubiló hace dos años tras cuarenta años de servicio en el cementerio.

Utilizo la base de datos de prensa en líne de las bibliotecas de la ciudad de Christchurch para revisar las necrológicas y ver quién murió la semana pasada y quién encajaría con la descripción de la mujer en el agua. Termino con cuatro nombres, pero no puedo reducirlos más porque los avisos necrológicos no dan descripciones ni especifican los lugares de los funerales. Me pregunto si el detective Schroder ya habrá logrado una identificación y decido que es posible que sí. Es sencillo cuando se tienen los recursos. Debe estar haciendo circular una foto del cuerpo de la mujer entre las empresas fúnebres de la ciudad; o, más fácil aún, debe haberle pedido al cura de la iglesia católica dentro del cementerio que le eche un vistazo. Si la han identificado, estarán en el proceso de conseguir una orden judicial para reabrir la tumba de la que fue desenterrada. Consulto mi reloj. Son más de las cinco y treinta: todo el mundo trabajará horas extras, pero se hará hoy.

Armo mi móvil y lo guardo en el bolsillo. El viaje en coche desde mi oficina hasta el hospital lleva diez minutos, pero me demoro treinta a causa del tráfico pesado y la sucesión constante de semáforos en rojo. No hay nada peor en Christchurch que las horas pico en un día de mal tiempo. Imagino que debe ser lo mismo en la mayoría de las ciudades. Los coches están atascados y bloquean las intersecciones, y las cunetas comienzan a desbordar con el agua de lluvia. Me veo obligado a desviarme cuando el tráfico queda interrumpido por un autobús que se ha estrellado contra un grupo de semáforos, aplastándolos bajo quince toneladas de metal y unas cuantas toneladas de pasajeros, lo que ha dejado a la intersección inutilizada. Los conductores tocan el claxon de sus coches, pero la lluvia les impide bajar las ventanillas y gritar.

El hospital es un edificio de aspecto insípido, sin una estética apacible y con un diseño adecuado para una cárcel. Aparco en la parte posterior, me dirijo a la puerta lateral con un letrero que reza «Exclusivo para personal autorizado», uso el intercomunicador y, un momento después, suena el zumbido y entro. Tengo que firmar un libro de registro e intercambio una conversación intrascendente con un guardia de seguridad mientras lo hago. Estoy empezando a sentir bastante frío de nuevo y la idea de ver el ataúd y que lo abran delante de mí no me devuelve el calor. El ascensor parece tardar una eternidad en llegar y me pregunto desde dónde estará subiendo. Cuando por fin se abren las puertas, entro y bajo al sótano.

La morgue es puro azulejo blanco y luz fría y dura. Es como un mundo alienígena. Hay formas debajo de las sábanas y herramientas con bordes afilados. El aire parece más frío que el lago. Los armarios están llenos de frascos y productos químicos e instrumentos plateados. Los bancos, las camillas y las bandejas poseen artículos diseñados para desarticular un cuerpo hasta lo más básico.

El ataúd parece más viejo bajo las luces blancas, como si el viaje en coche lo hubiera envejecido un cuarto de siglo. Además, está más estropeado de lo que pensé en un principio. Tiene rajaduras en el costado y hendiduras en la parte superior. Es evidente que lo han cepillado antes de entregarlo, pero no lo han limpiado. Tiene tierra y barro apelmazado en los bordes y también manchas de óxido. Está apoyado sobre una mesa a la altura de las rodillas, por lo que la tapa queda un poco por debajo de la altura del pecho.

Aprieto las manos en un esfuerzo vano por defenderme del frío. El dolor de cabeza se ha convertido en mi compañero; late a diferentes ritmos. Ojalá se me fuera. Ojalá yo también pudiera irme. El olor de los productos químicos mantiene un frágil equilibrio entre ser demasiado penetrante y no ser lo bastante penetrante para ocultar el olor de los muertos. Nunca puedo recordar el olor… lo único que puedo recordar es mi reacción… sin embargo, durante esos pocos minutos, cada vez que solía bajar aquí, pensaba que nunca sería capaz de olvidarlo. Los cuerpos no se están pudriendo, no se están descomponiendo ni apestando el lugar, pero el olor está aquí… el olor de la ropa vieja y de huesos frescos y de cosas viejas que ya no volverán a ser.

La tapa del ataúd sigue cerrada y es fácil imaginar que debería estar envuelta por una cadena con uno de esos grandes candados antiguos. Apenas puedo distinguir mi reflejo manchado en algunos lugares, en especial en las manijas de bronce, mi cara salpicada por las picaduras de óxido. Paso un dedo por las marcas de la pala que me señalaron antes los conductores de la excavadora y el camión. Están justo en medio de una larga hendidura cóncava.

—Ha sido abierto antes —afirma la médica forense al salir de su oficina y entrar en la morgue detrás de mí, y aunque yo sabía que estaba allí, su aparición me sobresaltó—. Me pregunto qué habrá dentro.

—O qué no habrá adentro —aventuro.

Extiendo mi mano, esperando que la suya esté fría cuando la estreche, pero no es así. »Me alegra verte, Tracey.

—¿Cuánto tiempo ha pasado, Tate? ¿Dos años? ¿Tres?

—Dos —respondo.

—Por supuesto. Debería haberlo sabido.

Le sonrío y le suelto la mano. La observo de arriba abajo sin que parezca que la observo de arriba abajo. Aunque Tracey Walter debe tener mi edad, parece diez años más joven. Lleva el pelo negro recogido y atado en un moño apretado; su tez pálida es color blanco hueso bajo las luces de la morgue; sus ojos verdes me miran con fijeza desde detrás de unas gafas de diseño. Pienso en la última vez que la vi y sé que ella está pensando en lo mismo.

—Supongo que se rompió cuando se cayó del camión —comento mientras estudio las largas rajaduras—. El cuidador tenía mucha prisa.

—Nunca has visto un ataúd exhumado, ¿verdad?

—¿Eh? ¿Se nota?

Sonríe.

—Las películas no muestran el peso que soportan los ataúdes cuando están bajo tierra. A menudo es suficiente para provocar daños graves. Parte de esto es por la caída del camión, pero la mayor parte es por la presión de estar bajo tierra. Dos metros de profundidad significan dos metros de tierra apilada encima, como dije, eso es mucha presión.

Empiezo a asentir. Mucha presión. No se me había ocurrido.

—¿Hay algo que necesites que haga? —pregunto.

—Sólo firma esto y puedes irte.

—¿No vas a abrirlo mientras estoy aquí?

—Tu trabajo te llevó al cementerio, Tate. No debió extenderse más allá de eso.

—Sí, pero mi trabajo era asegurarme de que Henry Martins llegara aquí y esas marcas de pala en el ataúd sugieren lo contrario.

Suspira, y me doy cuenta de que sabía desde un principio que no iba a discutir demasiado.

—Ponte esto —me ordena y me entrega unos guantes y un mascarilla—. El olor no va a ser agradable. Y será mejor que no le cuentes a nadie que presenciaste esto.

Nos acercamos un poco más al ataúd y de repente no quiero ver lo que hay adentro. Este es un mundo al revés donde los cadáveres brotan de los lagos y los ataúdes están llenos de respuestas vacías. Me pongo los guantes de látex y deslizo la mascarilla sobre mi nariz y la boca. Si Henry Martins está adentro, sus uñas pueden o no estar azules. Si no está adentro y el ataúd está vacío, entonces Martins es uno de los cuerpos en la orilla del lago, o en las profundidades de sus entrañas.

Tracey rocía un poco de lubricante en las bisagras antes de acomodar una pequeña palanca en su lugar y empujar hacia abajo.

La tapa del ataúd se adhiere por física básica. Fueron diseñados para colocar a la gente en la tierra, no para sacarla de ella y, como Tracey señaló, la estructura de este cajón ha sido alterada por toda la tierra que ha presionado sobre él durante los últimos dos años. Le doy un poco de peso a la palanca para ayudar. La tapa empieza a gemir, luego a crujir; entonces se abre. Desde el interior, la oscuridad se escapa, y junto con ella, el olor de la carne muerta hace mucho tiempo que penetra los poros de mi mascarilla y llega a mis senos nasales. Casi me dan arcadas. Tracey levanta la tapa hasta el final. De pie a su lado, observo el interior.

No es en absoluto lo que ninguno de los dos esperaba.

CAPÍTULO CINCO

Christchurch está rota. Lo que no tenía sentido hace cinco años tiene sentido ahora, no porque nuestras perspectivas hayan cambiado, sino simplemente porque es así. Sus habitantes estamos atrapados en una creencia de cómo debería ser la ciudad, pero Christchurch se nos está escapando sin que nadie pueda sujetarla con la firmeza necesaria para evitar su descenso en espiral a un estado de pánico absoluto. Coges un periódico y los titulares solo hablan de El Carnicero de Christchurch, un asesino en serie que ha estado aterrorizando a la ciudad durante los últimos años. La policía lo odia, los medios de comunicación lo adoran. Un único hombre que se ha convertido en una industria lucrativa y que está agotando los recursos de la policía, cuya mejor respuesta es realizar campañas publicitarias en la televisión en un intento por alistar nuevos reclutas. Pero los números no alcanzan. No lo hacen porque la policía no puede hacerle frente a El Carnicero y mucho menos a la creciente pandemia de delincuencia.

Las soluciones son pocas, pero al menos las hay, y ahí es donde la gente como yo entra en escena. Algunos de los trabajos menores se eternizan, las cosas más pequeñas en las que la presencia policial no es necesaria, y al principio la gente se quejaba. Ya no lo hace.

Así que ayer, cuando alguien del bufete de abogados del piso de arriba se puso en contacto conmigo por el trabajo, me pareció dinero fácil. La lucha contra la delincuencia ha recorrido un largo camino desde Batman y Robin: ahora todo gira en torno de los abogados y, a veces, hasta de la ley. Y en este caso, nadie necesitaba un policía para que estuviera parado en el frío mientras desenterraban un ataúd. A los policías se les pagaba para darles un mejor uso. Estaban en las calles tratando de detener el flujo de violencia, hacer retroceder las hordas y luchar por la buena causa. Así que me pagaron para estar allí… un profesional que se asegurara de que la cadena de pruebas permaneciera intacta.

Pero nadie me ha pagado para estar aquí en la morgue con una chica muerta en el ataúd de otra persona.

Y los recursos de la policía están a punto de agotarse todavía más.

Me cuesta concentrar mis pensamientos. Abarcan toda una gama de posibilidades y de emociones. Siento pena y dolor por quienquiera que sea esta mujer y no puedo pensar en ninguna razón que no sea mala para que esté en este ataúd. Estoy pensando en bromas pesadas y en chistes y espero como loco que se trate de eso; y por mucho que quiera pensar que podría haber sido una jugarreta elaborada, sé que es mucho más que eso. Esto es real. No debería estar mirando a una mujer, no debería estar muerta, no debería estar en un ataúd que no es suyo y, sin embargo, aquí está, tendida frente a mí.

Tracey se inclina sobre el cajón.

—Este no es Henry Martins —declara, pero no para hacerse la graciosa, no para afirmar lo obvio, sino con toda naturalidad, de una manera que no sugiere la misma incredulidad que siento yo, sino con ese control que proviene de haber activado esa parte fría de su mente que le permite hacer este trabajo. Tracey ha bloqueado sus emociones.

»El cuerpo está descompuesto, pero no mucho. La descomposición tiene que ver con la temperatura, el suelo, la profundidad del ataúd y el tiempo que el cadáver estuvo expuesto al aire antes de ser colocado aquí. A esta altura no hay manera de saber qué edad tenía.