Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Editorial Periférica

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

La narradora de este libro se propone seguir el trazado del río Lea, en Londres, y cada día llega un poco más lejos, aferrándose a su orilla como si fuera la cuerda de la que sujetarse al cruzar una estrecha pasarela sobre el vacío. El Lea es un pequeño río poblado de cisnes que bordea la metrópoli y sus historias marginadas, se divide en brazos minúsculos que se extienden hacia los prados y las pantanosas espesuras, se oculta bajo otros nombres a lo largo de algunos kilómetros y, finalmente, entre fábricas y autopistas, se vierte en el Támesis. Ella accede al Lea desde el este de Londres, donde se acaba de instalar de forma provisional tras romper con su vida anterior. Se aloja en un piso en el que convive con las cajas de la mudanza sin desembalar, un lugar cualquiera en el que pretende depositar su vida de un modo transitorio mientras se despide de la ciudad. Ese mundo intermedio que no es ni campo ni ciudad, esos terrenos estériles que transita se convierten ante su mirada, capaz de apreciar lo que otros ni siquiera ven, en fuente de reflexión, misterio y maravilla. Hondonadas, marismas, juncales, avefrías, alisedas, terraplenes ferroviarios, estuarios, garzas, maleza, descampados, rosales silvestres, embarcaderos, esclusas: todo tiene su papel en un paisaje cuyas claves se le van desvelando poco a poco y todo tiene, además, la capacidad de convocar los recuerdos de su infancia, a orillas del Rin. Lleva consigo una cámara con la que retrata hallazgos fortuitos, fotos que, como los territorios que recorre, siempre le deparan sorpresas en el revelado. Llena de meandros, ramificaciones y afluentes, su memoria recupera las historias de otros ríos que asimismo ha recorrido –el Ganges, en la India; el Óder, en Polonia; el Tisza, en Hungría; el Nahal Ha Yarkon, en Tel Aviv; el San Lorenzo, en Quebec–, historias que recrea con una profunda sensibilidad a la hora de relatar los avatares de su naturaleza y sus habitantes. En este río de Kinsky también hay un acercamiento muy original a la gran ciudad, un Londres migrante visto desde la periferia, y un talento singular para especular sobre la vida de los objetos olvidados y trazar sus genealogías emocionales. La autora consigue así transformar el río y lo que ocurre a su alrededor en un lenguaje pleno de vida.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 489

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

LARGO RECORRIDO, 204

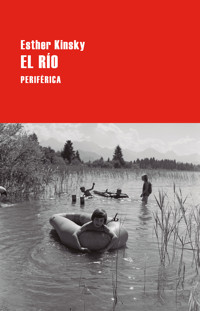

Esther Kinsky

EL RÍO

TRADUCCIÓN DE RICHARD GROSS

EDITORIAL PERIFÉRICA

PRIMERA EDICIÓN: noviembre de 2024

TÍTULO ORIGINAL:Am Fluß

© MSB Matthes & Seitz Berlin Verlag, Berlin 2014. Reservados todos los derechos a Matthes & Seitz Berlin Verlagsgesellschaft mbH.

© de la traducción, Richard Gross, 2024

© de esta edición, Editorial Periférica, 2024. Cáceres

www.editorialperiferica.com

ISBN: 978-84-10171-20-6

La editora autoriza la reproducción de este libro, total o parcialmente, por cualquier medio, actual o futuro, siempre y cuando sea para uso personal y no con fines comerciales.

La condición última de todo es ser río.IAIN SINCLAIR, Ghost Milk

A la niña ciega

1REY

En el tiempo previo a mi partida de Londres, solía cruzarme con el rey. Me lo encontraba en el crepúsculo turquesa del atardecer. Detenido a la entrada del parque, el rey miraba hacia el oriente, donde emergía un azul profundo y brumoso, mientras a su espalda relucía el cielo. Abandonando la sombra de las matas próximas al portón, se acercaba con paso menudo y silente a la orilla del césped, dominado a esa hora por los numerosos cuervos que, alborozados, sobrevolaban en círculo el parque.

El rey extendía las manos, y los cuervos se congregaban a su alrededor. Algunos, con breve aleteo, se posaban en sus brazos, sus hombros y sus manos, alzaban de nuevo el vuelo, se alejaban un trecho y regresaban. Quizá todos ellos querían, o debían, tocarlo una vez. Así, rodeado de aquel ingente número de aves, comenzaba a imprimir a sus brazos estirados movimientos oscilantes y giratorios, como si habitara en ellos una memoria de alas.

El rey llevaba un lujoso tocado compuesto de rígidas telas de brocado prendidas con un alfiler guarnecido de plumas. Tanto los hilos de oro de las telas como el alfiler resplandecían pese a la menguante luz. El traje, con ribetes entretejidos de reluciente oro en el cuello y los puños, solamente le llegaba hasta los muslos; era de un paño duro y tieso de un color verde azulado, con motivos de plumas en su trama. Por debajo, sobresalían desnudas sus largas piernas negras; sus pies, descalzos, tan arrugados que parecían los de un viejo, lo que producía un contraste peculiar con sus rodillas y pantorrillas, juvenilmente delgadas y fibrosas; calzaban esos pies unas sandalias de tacón de cuña. El rey era muy alto y se quedaba por completo erguido en medio de los pájaros; únicamente giraba y oscilaba los brazos, con el cuello tan rígido y derecho como si llevara el mundo entero en su tocado. El perfil de su rostro se recortaba sobre el cielo al oeste, y sólo podría decir de él que era regio, el de alguien familiarizado con lo grandioso pero también acostumbrado al abandono. Era un rey entristecido por su majestuosidad, alejado de su país, donde se le tendría por repudiado o desaparecido. Nada de su figura guardaba relación con el paisaje circundante: los enhiestos y antiguos árboles, las rosas tardías de aquel plácido invierno, el inesperado vacío de las marismas que se abrían detrás de la ladera del parque, de pronunciado declive, como si la ciudad acabara allí bruscamente. Con aquel aire fastuoso y abismado en una profunda soledad, caminaba por los linderos de aquel jardín un tanto olvidado por la metrópoli, y únicamente los pájaros, con su evanescente graznar y su negro aleteo, se solidarizaban con él.

El parque estaba desierto a esas horas. Las judías ortodoxas, que acostumbraban a pasear con sus niños por la tarde, hacía ya tiempo que se encontraban en sus casas, al igual que los chicos jasídicos que a veces veía fumar al mediodía, nerviosos y soltando risitas detrás de un arbusto, con los tirabuzones removiéndose cuando sentían frío, pasándose el cigarrillo entre ellos para dar una calada ansiosa, según notaba por la larga brasa que se encendía un instante delante de sus bocas, mientras de las ventanas de su escuela, más allá del seto del parque, llegaba un galimatías de voces y cantos infantiles que el viento empujaba como olas en todas direcciones. Los rosales, a excepción de los que en aquel invierno de lechosa blancura y libre de heladas todavía producían flores de un rosa teñido de amarillo, exhibían escaramujos de un rojo intenso. A la hora del día en que se presentaba el rey lucían negros en el ocaso emergente.

Al pie de la ladera, detrás de unos árboles, corría el río Lea. En invierno, el agua titilaba con la claridad que se colaba entre los pelados ramajes. Al fondo, se extendía la tierra de las marismas y los prados, que, después de caer la noche, se convertía en una gran palma de mano llena de un crepúsculo que iba oscureciéndose, enhebrado a ratos por la sarta de luces de un tren que circulaba en dirección nordeste en lo alto del terraplén.

En las calles que tomaba para caminar desde el parque hasta mi casa reinaba un silencio vespertino. De tanto en tanto pasaba, esquivándome, un ortodoxo de andar veloz, rara vez niños, siempre apresurados cuando se dirigían a rezar, a una cena, a una cita, a cumplir con alguna obligación. Balanceaban sus bolsas, de plástico crujiente, llenas de pequeñas compras, sobre todo panes, que se perfilaban a través del delgado material. Los sábados y los días festivos en que el tiempo acompañaba y las ventanas estaban abiertas, la cantinela de las oraciones para bendecir la mesa se derramaba hacia la calle. Tintineos de vajilla, voces infantiles, grupitos de ortodoxos yendo y viniendo entre la sinagoga y su hogar. Al atardecer, los hombres se agrupaban a la luz de las farolas, riendo con caras relajadas al término de un día de fiesta.

De vuelta en mi piso, me asomaba al mirador de la habitación frontal y observaba cómo anochecía. Las tiendas de la acera opuesta estaban muy iluminadas; en la de Katz, un ultramarinos, se preparaban cajas hasta bien entrada la noche, pedidos de diligentes amas de casa: uvas, plátanos, galletas, limonadas de colores. Una vez a la semana, el hombre recibía el suministro de aquellas limonadas, botellas de plástico naranja, rosa y amarillo; colocadas sobre palés, salían del camión para que el ayudante los llevara al hombro a la trastienda.

Contiguo al establecimiento de Katz, había un café con billar. Estaba abierto hasta el amanecer y a su macilenta luz se distinguían hombres, siempre negros, que, entre humaredas de tabaco y encorvando el torso, rodeaban a paso lento una mesa de billar o, inclinándose aún más, muy concentrados, se apoyaban en ella. Frente al café paraban grandes berlinas; había un trasiego de hombres acompañados por mujeres guapas de llamativos atuendos. Solía haber reyertas; en una ocasión se oyó un disparo: llegó la policía, seguida de una ambulancia, y el parpadeo de la luz azul de la sirena inundó mi cuarto.

Tras varios años, me había separado de la vida que había llevado en la ciudad a la manera como se recorta un trozo de una foto de un grupo o de un paisaje. Desconcertada ante el daño ocasionado a la imagen y sin certeza alguna acerca de adonde iría a parar aquel fragmento cercenado, vivía de forma provisional. Lo hacía en un lugar donde no conocía a ningún vecino, donde los nombres de las calles, las caras y los olores no me decían nada, en un piso con mobiliario barato en el que quería depositar mi vida de un modo transitorio. Los muebles y las cajas permanecían desordenados, y como relegados al olvido, en las frías salas, indecisos como yo, sin saber si cierto orden haría que la casa fuera más acogedora. Los objetos y yo habíamos abandonado la casa vieja a primera hora de una mañana azul, con la luna de agosto luciendo todavía en un cielo de finales de verano velado por una neblina clara, y ahora nos hallábamos en el este londinense con la mirada vuelta hacia el invierno. Sin cansarnos, representábamos escenas de despedida que jamás tuvieron lugar. En mi imaginación, las manos y mejillas se rozaban con infinita lentitud, y de las comisuras de los ojos brotaban lágrimas. El labio inferior de cada libro, cuadro o mueble temblaba sin cesar; en todos los rincones, nuestras oprimidas gargantas emitían sollozos entrecortados; prolongábamos un adiós convertido en cicatriz antes de materializarse; cada segundo nos parecía un día y hasta el menor movimiento lo hacíamos a fuerza de un enorme esfuerzo, presos de una inefable pesadez, como entumecidos a causa de una helada intensa.

Cuando dormía, soñaba con personas muertas: mi padre, mis abuelos, gente conocida. En un cubículo situado varios escalones sobre el nivel del piso y de una longitud apenas suficiente como para estirarme en el suelo y dormir, me pasaba las horas tratando de memorizar cada detalle que veía en el patio, el jardín y el pequeño segmento de la calle, delimitado por dos casas. Y aprendí qué era la luz. Desde agosto hasta abril, leí lo que el gran arce escribía en la pared de ladrillo, horadada por una sola ventana, del edificio que había al final del jardín. El verano declinó, pasó el otoño, pasó el invierno, llegó la primavera. Con el viento del oeste, las sombras de las hojas garabateaban figuras en dirección a la parada del ferrocarril, donde un tren se detenía cada cuarto de hora en las profundas vías, a unos metros por debajo del jardín. Con un esporádico viento del norte, la última hojarasca era un llamear inquieto en la pared, bañada en una luz afilada; al mediodía, la sombra de la copa del árbol se dibujaba en el muro con la nitidez del mapa de una ciudad extraña. El invierno, después de un otoño tempestuoso, fue de una calma insólita; a la luz esmerilada y uniforme, el pelado árbol se proyectaba sobre la pared como una sombra chinesca que sólo podía adivinarse, escribiéndome mensajes difíciles de descifrar y como llegados de muy lejos, pero que, a causa de la quieta justicia que aquella luz deparaba a todos los objetos huérfanos de sombra, no resultaban tristes.

Por las noches me quedaba despierta, atenta a los nuevos ruidos de la zona. En la parada de ferrocarril, los trenes se detenían dando largos gemidos y suspiros. Con el tiempo aprendí que los gemidos pertenecían a los trenes procedentes del centro urbano, que, poco antes de la estación, emergían de un túnel y efectuaban su parada como cogidos por sorpresa por la cercanía del andén, en tanto que los convoyes salidos de los suburbios con destino al centro suspiraban y rechinaban quedamente. En la estrecha senda que mediaba entre el jardín y el terraplén que descendía hacia las vías y los andenes, merodeaba alguien con unas muletas que chirriaban como unos muelles viejos. Aquel hombre a veces cantaba en una voz baja y grave, y a la luz de la farola su cabeza se recortaba sobre la cerca. Mientras hacía negocios con los clientes, que iban y venían, el viento acarreaba los jirones de sus diálogos. A veces tenía que salir huyendo, y sus ágiles muletas se alejaban produciendo un jadeo metálico en medio de una nube de sordas pisadas producidas por quienes lo acompañaban en su fuga.

En lo alto del plano tejado de un edificio anexo se apareaban los zorros. Emitían sonidos exacerbados y bajo sus patas, convulsas y piafantes, los guijarros salían disparados en todas direcciones y golpeaban contra el cristal del cubículo. En una ocasión me asomé a la ventana y, a la luz de la farola, vi que los zorros me miraban sin moverse. Desde entonces me imaginé al hombre de las muletas con cara vulpina.

Mataba los días paseando por la zona y comencé a tomarle el gusto a cruzarme con los pálidos niños jasídicos que veía ir a la escuela o hacer compras en las resguardadas islas de los ortodoxos. Me acordé de la niña que, años atrás, a menudo se cruzaba en mi camino por la tarde en West End Lane; de su torcida falda azul oscuro, que le llegaba hasta las pantorrillas; de sus gafas, de cristal grueso; de su fino pelo. Andaba siempre sola y, pese a su mirada, miope y miedosa, caminaba entre la multitud con tal determinación que los transeúntes se apartaban para abrirle el paso. Allí los niños eran de piel blanca, caminaban en grupos, desconfiaban de los extraños y vivían celosamente absortos en su propio mundo; lo pasarían bien, tan aislados como estaban de cuanto ocurría fuera de sus calles. Al poco de haberme mudado a la zona, me encontré con Springfield Park. Era un día encapotado y había escasos viandantes. Entre los huecos practicados en los setos para alojar los bancos, desde los que se disfrutaba del bello paisaje, paseaba un reducido grupo de mujeres africanas con abigarradas ropas. Parecían estar en busca de algo, se hablaban a gritos, mirando a uno y otro lado, o bajando la vista al suelo como para encontrar el rastro de un camino que las había llevado a aquel parque antes de desaparecer. Unas cornejas levantaron el vuelo; sus aleteos hicieron vibrar el aire; tras describir medio círculo sobre el césped se posaron en un lugar distinto y se quedaron mirando hacia los rosales, hacia las africanas, hacia mí.

En aquella cima apenas perceptible, donde el cuidado césped, con sus macizos de flores y un estanque detrás del acceso al parque, descendía de forma asilvestrada hacia el valle, la ciudad alcanzaba uno de sus confines. Al pie de la pendiente, árboles, el angosto río, y, al otro lado, un cañaveral, marismas, pastos, sauces. Las torres eléctricas, gigantes en filigrana, con las piernas separadas y la cabeza puntiaguda, como petrificados en su avance rumbo a la ciudad. Hacia el norte, las superficies celestes de los embalses.

A lo lejos, más allá de las marismas, volvía a haber casas, pero aquélla parecía una tierra distinta. Los arriates de rosas, los árboles raros importados de países exóticos, la estructura de cristal del aletargado café, los setos podados en torno a los bancos, todo ello afirmaba su urbanidad frente al terreno extendido al pie de la ladera, unas tierras llanas en las que por todas partes afloraba el agua y que se confundían ya con el estuario del Támesis.

El río Lea, que allí separa la urbe del vacío, no es de largo recorrido. Nace en las suaves colinas del noroeste de Londres, atraviesa un paisaje de mansa placidez hasta alcanzar los desflecados confines del extrarradio, hiende el interminable cinturón de suburbios, abraza los límites del agitado, artero y nada apacible Londres antiguo y, por último, al sudeste, a ocho millas de Springfield Park, entronca con un Támesis que se apresta a desembocar en el mar. Es uno de esos diligentes afluentes del norte y el oeste que depositan su grava y su arena en la parte baja de la ciudad. Camino del Támesis, bordea en repetidas ocasiones la metrópoli y sus historias marginadas, se divide en brazos minúsculos que se extienden hacia los prados y las pantanosas espesuras, se oculta bajo otros nombres a lo largo de una o dos millas, y, finalmente, al cabo de vacilantes meandros, ramificándose en un delta lodoso, entre las fábricas y las autopistas del Leamouth, no tiene más remedio que verterse en el Támesis, un poco por encima de las barreras antirriadas, que sobresalen del agua como animales, y de la gran azucarera que para los navegantes fluviales marca la entrada a la ciudad.

El Lea es un río pequeño poblado de cisnes. Impasibles y de quieta blancura, se deslizaban a través de la luz declinante, manifestando una levísima hostilidad por cualquiera que los observara. Pero aquel otoño también vi que algunos se afanaban por recobrar su estado salvaje. Se perseguían unos a otros en el agua lanzando graznidos de un hastío impotente cuando se elevaban unos metros al aire, adelantando el cuello y mostrando el plumaje, crespo y mugriento, bajo las alas desplegadas, las cabezas rígidas por el placer que les inspiraba la aventura. Al poco, volvían a flotar en el río, todos ellos propiedad de la casa real y codiciados por gitanos errantes que, según se decía, eran aficionados a su carne, sustanciosa y algo amarga.

Una vez que hube descubierto el parque y las marismas, mis caminatas me llevaron a aquella zona casi todos los días. Me dirigía corriente abajo, siempre un poco más lejos, aferrándome a la orilla del río como si fuera la cuerda de la que sujetarse cuando se cruza una estrecha pasarela sobre el vacío. La corriente transportaba el cielo, los árboles de las márgenes, las flores resecas y como espigadas de las plantas acuáticas, los negros ringorrangos de las aves en las nubes. Entre la vacía tierra de la orilla oriental y las fábricas y urbanizaciones de la ribera opuesta, reencontraba retazos de mi infancia, otras partes separadas a tijeretazos de las fotos de grupo o de paisaje que, para mi sorpresa, se habían instalado en la zona. Las encontraba entre los sauces bajo el alto cielo; en esas miserables barriadas que, por el lado de la ciudad, se reflejaban en el agua; junto a la rala manada de vacas de un prado; en las siluetas de viejos edificios de ladrillo –fábricas, oficinas, antiguos depósitos– que se recortaban contra el firmamento del ocaso, rara vez teñido de rojo naranja; a lo largo del elevado terraplén del ferrocarril, sobre el cual los trenes desaparecían como extraviados en la distancia con el traqueteo de una época pasada, así como en las pandillas de niños vagabundos que encendían hogueras, tiraban a las llamas objetos hallados al azar, se peleaban muy cerca del fuego y no hacían caso cuando sus madres, entre las cuerdas de tender y con la ropa revoloteando, los buscaban con la mano a modo de visera y gritaban sus nombres.

Veía al rey a la vuelta de mis caminatas. En cuanto dejaba atrás el río y subía por la ladera, se me aparecía como un centinela en lo alto de aquel verdeante altiplano con el césped o recortándose sobre unos oscuros arbustos junto a la entrada. Sin querer o sin ser consciente de ello y, seguramente, sin siquiera reparar en mi presencia, el rey señalaba para mí, al volver de mis paseos a la vera del río, la linde entre la ciudad y un paisaje entregado a asilvestramientos de todo tipo.

No me encontraba al rey en ningún otro lugar y me costaba imaginarlo en uno de los pisos del oscuro bloque de ladrillo ubicado enfrente de la entrada del parque, o en una de las modernas casitas adosadas de apariencia provisional que flanqueaban el corto camino que mediaba entre el parque y la ruidosa calle que yo tenía que atravesar. Me producía alivio no verlo salir nunca de uno de los sombríos pasillos entre los viejos bloques residenciales, no verlo nunca atravesando el cono de luz mortecina que despedía la bombilla en lo alto de las puertas de las casitas.

2HORSE SHOE POINT

Al pie de Springfield Park, había una pequeña colonia de casas barco en el río Lea. Cercadas de cisnes, las embarcaciones parecían haberse fundido con el lodo y los juncos hacía décadas; trabadas sus anclas con las raíces de las matas ribereñas, se les habían quitado las ganas de deslizarse por el agua. Mientras el clima lo permitía, sus ocupantes se sentaban en la cubierta por la noche, desde donde llegaban los ruidos de platos y cacharros. Los gatos arqueaban el lomo entre macetas de geranios. Un escenario entregado al sedentarismo y la inmovilidad, como una provisional despedida de la metrópoli. Al otro lado del río, había una arboleda de alisos, un lugar medio salvaje donde los días de frío se reconcentraba la niebla, un bosquecillo que aspiraba a reinar en el dominio encantado del Rey de los Alisos1, pero unos trabajadores de parques y jardines, inexpertos en materia de terrenos agrestes, habían llevado a cabo sucesivas talas. Allí, entre el alisal y las marismas, se había intentado coger desprevenido al paisaje para habilitar un área de pícnic, pero por lo visto los responsables cambiaron de idea. Ahora, un banco y una mesa, dispuestos sobre un triángulo de hierba en un suelo plano y bordeados por montículos invadidos de maleza, contrastaban enormemente con aquel agreste terreno. Los alisos derribados yacían en el suelo; el claro era producto de una tala sin sentido que había vuelto a poblarse de renuevos. A pesar de la celidonia, del verde silvestre de las anémonas y de las violetas que rodeaban los troncos abandonados, aquél seguía siendo un escenario mutilado que, en un primer momento, me despertó una angustia similar a la de las pequeñas brechas abiertas en el bosque de mi infancia, donde los tocones de los árboles talados emergían rojizos entre los matorrales rastreros, asientos lisos que llevaban inscrita la ausencia de reuniones, y que mi abuelo solía comentar en tono premonitorio con un «¡Quieta, que ahí están sentados los invisibles!».

Era un territorio reducido, apto para incursiones cortas pero no para caminatas extensas. Arboleda adentro, el suelo era cenagoso, y, cuando la lluvia se prolongaba varios días, se formaban charcas. Nadie se aventuraba por allí, y, pese a los hachazos que le habían infligido, el bosquecillo resistía; es más, las arremetidas que había sufrido lo habían hecho intransitable, visible a la legua para cualquiera, de manera que los paseantes lo evitaban y enfilaban caminos que, apenas esbozados por algunos mojones, se internaban en las marismas y morían en ellas. Los sábados por la tarde, las parejas de jóvenes jasídicos daban un paseo por aquellas veredas, además de indolentes paseadores de perros que trotaban por las allanadas sendas con terriers de respiración entrecortada y se daban media vuelta cuando la pista de grava se perdía en la hierba.

Localicé el bosquecillo en un mapa, en el que figuraba con el nombre de Horse Shoe Point. Casi una península, un saliente de las marismas que imponía una curva al río, un suave recodo en el que se recostaba aquella porción de tierra de secretos. Visitaba a diario la arboleda de los alisos. El verano viraba hacia el otoño; me sentaba sobre los tocones y pasaba la mano por su corteza, por los costrosos surcos entre una lisura húmeda. Oía el trinar de los zarapitos reales, los avetoros y las avefrías, sonidos melancólicos de gargantas jubilosas, y veía a mi abuela asomada a la ventana emitiendo esos trinos, convencida de que los pájaros se dejaban engañar, que ella, con la tristeza de su corazón, podía imitar aquellos tonos salidos de unas gargantas indiferentes y ajenas por completo a lo descorazonador que resultaba su canto. Así es como la naturaleza entra en nuestras vidas: tocando con su impasible latido el desasosiego que hay en toda tristeza. Bajo un sol pálido y a la luz blanquecina sin sombras de aquellos pagos en aquella estación del año, me dedicaba a rastrear huellas comenzando invariablemente por la arboleda de los alisos. El bosquecillo palustre, en parte mutilado, con las flores de mi infancia y las aves silvestres, que, a escondidas, convocaban los recuerdos con su canto y sus reclamos, se transformó en el punto de partida en mi camino río abajo, yendo por el cual, durante los meses de la despedida, adquirí la costumbre de ponerle mis propios nombres a una ciudad cuyo topónimo a duras penas aprendí a deletrear al cabo de los años. Nombres que sólo el caminar y la observación pudieron sacar de la red de regueros de la memoria, del aluvión de imágenes y sonoridades sedimentadas, del tejido de palabras enmarañadas.

Un día, sentada en el tocón de un aliso, me acordé de una vieja cámara fotográfica. Aquel día abrí por vez primera las cajas en el piso al que me había mudado, una docena larga de cajas, hasta que di con el aparato. Probé las sencillas operaciones de antes: insertar los carretes de instantáneas, cerrar el dorso, dar un tirón preciso y seco para extraer las fotos. Contar los segundos durante el revelado, despegar la película protectora.

En la arboleda de alisos comencé a fotografiar todo lo que me encontraba en el valle del río Lea, cosas incongruentes con los años que había pasado en Londres. Imágenes que quería conservar, cosas fortuitas que surgían o entraban de improviso en mi campo visual. ¿Era un milagro o una casualidad lo que descubría en las fotografías? La carcasa negra de la cámara era tan ligera que apenas podía suponérsele una óptica en el interior, y su mecanismo resultaba tan primitivo que el aparato parecía una réplica tosca, una engañifa de feria o un juguete para niños impacientes que se conforman con un «como si», con un algo que pueden tener un rato en la mano para ensayar gestos de adultos. Cada vez que accionaba el disparador, me resultaba un truco fallido; no obstante, sacaba de la máquina la fotografía, expuesta y todavía con la película protectora, y, en función del tiempo atmosférico, la sostenía en la mano unos segundos o la guardaba en el bolsillo interior de la chaqueta si hacía frío. Y siempre me sobrevenía el mismo asombro al constatar el proceso que se había desarrollado entre mi ojo, la lente, la incidencia lumínica y los productos químicos reaccionando a la luz y el aire. Cada vez pensaba que el secreto de aquella caja sintética, no particularmente vistosa, podía consistir en que las imágenes que captaba tenían que ver más con el sujeto vidente que con el objeto visto. Una vez separada la película protectora, aparecía sobre la foto, en blanco y negro con sus innumerables tonalidades grises, una memoria de la cual ni siquiera tenía conciencia. Eran imágenes de algo que se ocultaba detrás de las cosas que yo había enfocado con el objetivo y que el disparador, por un instante imperceptible, debió de haber aislado. Las imágenes pertenecían a un pasado del que no estaba segura que fuera el mío; tocaban algo cuyo nombre acaso había perdido o quizá nunca había conocido. Existía algo naturalmente familiar en aquellos paisajes que, exceptuando a algún paseante fortuito, estaban vacíos y me hacían señas desde esa distancia que la fotografía orla de blanco, susurrando: «¿Te acuerdas? Pues claro que te acuerdas». Y, justo al lado, aquel mundo en negativo, nocturno, extraño, que trastocaba mi percepción del aquí y el allá, de la derecha y la izquierda.

A veces, cuando hacía frío, olvidaba la fotografía que me había metido en el bolsillo de la chaqueta para revelarla después y sólo me acordaba de ella en el camino de vuelta. Entonces la película protectora se despegaba con dificultad de la imagen, se llevaba partes de la superficie y el paisaje fotografiado quedaba como mutilado; en medio del escenario de grises y perfiles no del todo nítidos de una reminiscencia ahora hecha trizas, se abría una brecha por la que penetraba un mundo informe hecho de capas de colores mate que dejaba al descubierto una superficie en blanco y negro semejante al fino camuflaje de una policromía que ya no asociaba con recuerdo alguno. Aquellas estampas fragmentarias me asustaban en ocasiones, como si constituyeran el testimonio de una acción violenta. No tenían nada que ver con mis caminatas por las anónimas orillas del río Lea; aun así, las contemplaba una y otra vez, como si esa revelación del proceso generador de la imagen, basado en la descomposición, encerrara un indicio de la secreta relación entre la toma de la foto y la memoria. Pero sobre los muebles y las cajas de la mudanza sólo colocaba las fotografías intactas y las miraba tantas veces y tan largamente que hasta acababan por componer una historia.

Los días siempre seguían la misma dirección: río abajo y de vuelta. De mis caminatas traía conmigo fotos y pequeños hallazgos: plumas, piedras, cápsulas de flores marchitas. El paisaje del río iba invadiendo mi piso, algo que ni el tendero Katz ni los jugadores negros de billar habrían sospechado si hubieran echado una mirada casual a través de mi ventana. El propio río, posiblemente, se habría asombrado.

3RIN

¿Qué recordaba yo de los ríos, viviendo como vivía en una isla en la que todo pensamiento desembocaba en el mar, donde los ríos no parecían hondos y eran bonitos, y sólo se hacían notar cuando, al vaciarse en el océano, desplegaban sus sinuosos brazos o hendían profundamente la tierra? A ratos soñaba con ríos que había conocido, ríos que surcaban las llanuras y atravesaban ciudades, ríos cuya bravura frenaban los diques o cuyos meandros discurrían en paisajes inundados de luz. Me acordaba de los puentes y los ferris, de búsquedas interminables en terrenos desconocidos para encontrar la manera de cruzar un río extraño. Mi infancia se situaba a orillas de un río que se me aparecía en sueños inducidos por la fiebre.

El río de mi niñez era el Rin. El eco de las gabarras reverberaba en las bajas laderas del bosque y las viñas del margen septentrional de la cadena montañosa de la Siebengebirge. Cuando el viento soplaba del oeste, los trenes de la ribera opuesta sonaban tan próximos como si las vías atravesaran el jardín de nuestra casa, y el aire olía a sal y a pescado, como si el mar estuviera cerca. La ventana de la buhardilla tenía vistas al poniente: detrás de un campo pasaba el tranvía, en verano a duras penas visible debido a la pálida mies; más allá estaban las fábricas y, al fondo, los chopos de la ribera. Y, tintado de un azul ultraterreno, se dibujaba en el horizonte una cordillera de colinas de poca altura, ubicada en la margen contraria. En invierno era allí donde tramontaba el sol.

De noche, el río reordenaba el paisaje; la oscuridad era un cuerpo hueco en el que el mundo resonaba de un modo distinto de como lo hacía de día. Las gabarras reverberaban desde las colinas más allá de la localidad; el vertedor de grava, con su rumor seco y suspirante, apenas perceptible en las horas diurnas, pendía del cielo. Solía quedarme despierta y el río se me antojaba más cerca y más grande que a la luz del día. El río cuestionaba las reglas que regían en la claridad; bajo la campana de la noche, renacía en mí la incertidumbre de qué mundo me encontraría a la mañana siguiente.

De niños solíamos ir mucho al río. Apostados en los espigones, aguardábamos a que las olas generadas por la proa de las gabarras nos rozaran los pies. Hacíamos señas con la mano a las embarcaciones que cruzaban delante de nosotros, con la cubierta atestada de bicicletas, ropa henchida por el aire y perros que ladraban, y a veces alguien nos devolvía el saludo desde aquel inquieto territorio intermedio que era el paso entre las dos orillas. Aprendimos a tirar cantos rodados de tal manera que rebotaran varias veces en la superficie del río. En las yemas de los dedos quedaba el recuerdo de las diversas texturas de las piedras; de los trozos de vidrio de colores, con sus aristas limadas por el agua; de los pedacitos de oro falso que nos llevábamos a casa con la esperanza de haber hallado una joya. Estando con el abuelo en la playa de guijarros, aprendimos a leer la hora en la esfera del reloj de la iglesia del otro lado. En los embarcaderos de los botes y los ferris aprendimos a distinguir las dos clases de aves que, cual gaviotas perdidas tierra adentro, giraban y chillaban allí como si estuvieran en el mar. Mi abuelo sabía pronosticar el tiempo por el olor de aquellas aguas.

El río era movimiento, confusión e imprevisibilidad en un mundo que aspiraba al orden. A la espalda llevaba una vida itinerante e inimaginable que se encarnaba en forma de gabarras que jamás echaban el ancla, que iban y venían entre una lejanía y otra. Gabarras cargadas de carbón negro, basalto rojo apagado, cascajo gris claro, colinas móviles que desfilaban de largo. Las riadas anuales socavaban el orden. El caudal subía lentamente, desbordaba los espigones, bañaba los sauces arraigados en la arena y los caminos de la orilla, ascendía por el terraplén del ferrocarril. Alargaba sus garras hacia cosas que parecían firmemente sujetas e intocables: bancos, árboles, pequeños cenadores, rincones resguardados donde los caminos eran llanos, estaban cuidados y reverdecían. Lo que el río se llevaba lo sustituía por lo que había arrancado corriente arriba y lo depositaba a nuestros pies: escorias, cuerpos extraños, oscuros objetos de toda suerte que rehuían cualquier nombre. Cuando el agua descendía, quedaba una franja de devastación que, según el nivel de la crecida, podía cubrir el terraplén del ferrocarril; por encima, gravitaba un olor pestilente.

En nuestro lado del Rin predominaba el tráfico de trenes de mercancías. Las vías, instaladas sobre taludes elevados, bordeaban el camino peatonal paralelo a la orilla y separaban el mundo urbano del mundo del río. En las poblaciones, la vida discurría de forma circular; cada día se nivelaba, se aplanaba y se aniquilaba un poco más una porción de tiempo anterior a nuestra infancia: los eriales, los letreros desvaídos de los negocios, los escombros y los descampados. El universo de los patios traseros, con sus destartalados cobertizos, daba paso a céspedes cercados con setos de tuya. El último reducto del desorden era el inabarcable recinto de la fábrica, con sus olores a quemado, su polvo de cal y piedra, y sus oscuros barracones para los trabajadores forzosos, barracones emplazados en un prado húmedo entre la fábrica y el terraplén ferroviario. La tierra del interior se comunicaba con el mundo fluvial mediante subterráneos que olían a cerrado y a humedad; siempre se acumulaba agua en mitad del camino, y competíamos para ver quién producía un eco más alto al chillar cuando un tren retumbaba encima de nosotros. En el talud, por el lado del río crecían ortigas que en los veranos lluviosos exhalaban un olor acre y ácido; aquél era un territorio vedado, y la fetidez de las ortigas en los veranos pasados por agua la asociaba yo con algo prohibido. Entre las piedras y los sauces de la orilla había basura, y, a veces, durante días enteros, aparecían peces muertos que no debíamos tocar ni con la punta del zapato. Los espigones se internaban en la corriente desde la orilla, que no estaba afianzada, y por debajo del camino había arbustos salicáceos, bancos de guijarros y pequeñas calas de arena. Durante las crecidas, los trastos voluminosos arrastrados por la corriente se enzarzaban en las ramas de los sauces, donde terminaban rompiéndose, armatostes mohosos cuya antigua función había quedado irreconocible y que emergían ahora del agua somera próxima a la orilla. Pero lo que distinguía de las localidades aquella franja de paisaje fluvial no era sólo aquel desorden, lo imprevisible de los objetos hallados, aquella aspereza desaliñada, sino también el movimiento, la succión ejercida por el sentido de la corriente, esa atracción por una región del norte que cada vez nos resultaba más luminosa, donde la llanura se ensanchaba, donde no se veía una sola montaña, donde únicamente las siluetas de edificios de cierto tamaño se recortaban contra el fondo blanco del cielo. Las gabarras que se dirigían río abajo lo tenían fácil al deslizarse hacia aquel fragmento de cielo más claro, mientras que las que bregaban por remontar resultaban más oscuras y pesadas, inseguras en su tránsito hacia una zona más sombría. Aguas arriba, donde el valle de pronto se angostaba y el río parecía no adivinar la presencia del mar, se erguían unas ruinas pardas y negras, un color como de roca carbonizada, restos de una pasarela que alguna vez existió en aquel tramo fluvial sin puentes, donde sólo circulaban ferris, y testimonio de la guerra, palabra que atribuló nuestra infancia. Yo no quería ver nada; me cubría los ojos con las manos cuando intuía la proximidad de aquellos vestigios y no me los destapaba hasta que mi padre exclamaba: «¡Ya!».

Mi padre tenía mucho apego al río; utilizaba la barcaza a la menor ocasión y conocía a todos los barqueros. Mientras nos apretábamos contra la barandilla, se quedaba con ellos, expuesto al viento, con las manos hundidas en los bolsillos, como ellos, y juntos hablaban del tiempo. Uno de los barqueros llevaba unas prótesis de cuero marrón oscuro porque una granada le había arrancado las manos en la guerra. Nosotros mirábamos fijamente aquellas extremidades de cuero, aun a sabiendas de que era inapropiado hacerlo, y se nos ponía la piel de gallina por su lúgubre aspecto, pero también porque al clavar en ellas la mirada, sabíamos que estábamos haciendo algo prohibido. Cuando la barcaza zarpaba, el segundo barquero, maroma en ristre, pues era el responsable de amarrar y soltar el cabo, daba un gran salto sobre el abismo de oscuras aguas que se iba ensanchando entre la nave y la rampa; la compuerta metálica se cerraba con fragor, y nosotros nos agarrábamos a la barandilla sintiendo vértigo al ver arremolinarse el agua y pasar los botes, al ver el paisaje sometido a aquel movimiento balanceante. Una vez que llegaba a la mitad del cauce, la barcaza giraba, cortaba el paso a las gabarras que subían y bajaban; veíamos la Siebengebirge al sur, una orilla, luego la otra, el cielo claro al norte; nos desorientábamos, olvidábamos adónde íbamos y, al bajar ruidosamente por la rampa, nos sorprendíamos de estar en el otro lado, como en tierra extranjera.

En otoño había mañanas de niebla que cuestionaban todo lo cotidiano. Los sentidos quedaban en suspenso, ya no había río arriba ni río abajo, ni acá ni allá. La orilla opuesta desaparecía, las barcazas dejaban de cruzar el río, las sirenas de niebla de las gabarras sonaban amortiguadas, en tanto que los botes se deslizaban como si fueran sombras fugaces o desaparecían del todo; nada se movía en aquella grisura blanca y densa, salvo las olas, que rompían, menudas y tímidas, en los guijarros de la orilla y sonaban como si estuvieran en un espacio cerrado, una cámara de niebla en la cual, invisible para quienes estaban en la orilla, se estaría preparando un experimento: la revelación de un mundo nuevo. ¿Se despejaría la niebla? ¿Acaso unos tramoyistas invisibles cambiarían el decorado de modo que el telón, allí donde antes de la invasión de la bruma distinguíamos los primeras torres de la ciudad, se alzara para descubrirnos un paisaje diferente, un mar envuelto en una luz tenue y esclarecedora?

En casa, mi abuela solía sentarse frente a la máquina de coser y nos cantaba la canción de los dos infantes reales que no pudieron reunirse porque el agua era demasiado profunda. El amor evocado en la canción no acaba bien. Mi abuela no era natural del Rin; se había criado a orillas de otro río, un riachuelo que, según contaba, estaba plagado de gélidos remolinos pero corría por un apacible paisaje de dulces vegas y entrañables villas que eclipsaba toda Renania. Aquel riachuelo sólo se desbocaba cuando se producía el deshielo y la nieve se derretía. Para demostrárnoslo, la abuela hojeaba con nosotros un álbum encuadernado en lino rojo que no contenía más que fotografías de una caudalosa riada, la denominada crecida del siglo. En las fotos, con bordes troquelados que semejaban un encaje, podíamos seguir, página tras página, el gradual derrumbe del puente bajo la presión del agua y el hielo. Primero, los muros de nieve a sendos lados de la calzada, el hielo cubriendo el río, el paisaje nevado; luego, amarillentos en el viejo papel satinado, los témpanos que se acumulaban en los pilares del puente; las aguas, espumosas, más altas y bravas en cada foto, batiendo la baranda y los jardines de la ladera; pequeñas figuras haciendo equilibrios con sacos y fardos de heno sobre sus cabezas, entre restos de nieve y oscura tierra fangosa; finalmente, los pilares quebrándose, el puente cediendo, escombros sobresaliendo del agua, un trozo del pretil y un árbol atravesados. Aquella imagen de la conexión interrumpida entre las dos orillas, aquel hiato salvaje del río que a diario solía cruzar mi abuela, una adolescente cuyo mundo estaba entretejido de baladas y cuentos de hadas, fue durante mucho tiempo un elemento recurrente en mis pesadillas.

En el colegio aprendíamos versos sobre el Padre Rin que nada tenían que ver con el río por cuya orilla yo había paseado en los años previos a mi período escolar. Aquellas canciones dejaban un regusto desagradable, un sabor que se volvió amargo el día en que la ola de proa de una gran gabarra arrastró a un niño de nuestro curso que se encontraba en la punta de un espigón. El Rin se reveló como un personaje siniestro. Durante días tuvimos la sensación de que nos había privado de voz, y su peso nos lastraba tanto que apenas conseguíamos movernos. La gente susurraba, cuchicheaba, rumoreaba acerca de cuerpos hinchados y ataúdes blancos, hasta que el cadáver del niño fue hallado río abajo, en el matorral de la ribera.

El Rin fue la primera frontera que conocí y siempre estuvo presente. Señalaba el aquí y el allí. Nuestro lado, con su carácter aldeano descomponiéndose de forma irremediable, con fábricas, barracones y trenes de mercancías, frente al allí, donde se ponía el sol. La otra margen, vagamente distinguible, un territorio borroso de contornos difuminados y colores delicuescentes, aparece de fondo en varias fotografías de familia. Mi padre no se cansaba de hacernos fotos junto al río y en la barcaza. En algunas aparecemos despeinados por el viento; en otras, en un paisaje moteado de nieve, delante de un árbol de la orilla con un embarcadero negro a la espalda y gaviotas en el aire. Antes de nuestra época, las celebraciones se sellaban y documentaban con retratos a orillas del río: detrás de envaradas parejas de novios, con o sin el séquito de padres, damas de honor y padrinos, cruzan la imagen gabarras negras o blancos vapores de excursión. En una fotografía de grupo en tonos sepias, unos hermanos con atuendo oscuro, sombreros tiesos y bastones se enlazan por los hombros con un gesto conciliador sobre el guijarral disparejo del Rin y pegados al agua; ¿posaron después de un funeral o de una boda? Probablemente lo hicieran para aquel fotógrafo itinerante del que mi abuelo hablaba maravillado, un hombre que, a diferencia del resto del personal nómada de sus relatos –vendedores ambulantes de otros países, feriantes subalternos, afiladores, quincalleros– no tenía nombre. Era el fotógrafo, a secas, e iba de pueblo en pueblo, siempre siguiendo el río, a cuestas con la cámara y el trípode en un carrito. La gente lo llamaba en vísperas de una boda y confiaba en su llegada cuando había un entierro. Si la suerte quería que se presentara a tiempo, fotografiaba también al difunto en la capilla ardiente y ataviado con una camisa blanca, antes de que lo metieran en el ataúd. La estampa de uno de aquellos lejanos ancestros, inerte de un modo inequívoco, bajo una luz oblicua mientras los allegados –¿rezando?, ¿llorando?, ¿mirándolo de hito en hito?, ¿esperando un retrato de sí mismos en vida?– se apretujan al fondo, meras figuras negras cuyos rostros no se distinguían, estaba suelta, sin pegar, entre las páginas del álbum y, curiosamente, cambiaba de lugar a menudo. Nunca se sabía cuándo aparecería entre las páginas, medio tapando otra foto y causando siempre un breve escalofrío, como si se tratara de algo prohibido. Me imaginaba al fotógrafo en el paisaje de mi infancia, la impresión de extrañeza y asombro que debía de causar cuando, tras desaparecer a medias bajo la tela negra que se extendía sobre su máquina, obraba el milagro de crear una imagen que sobreviviría a los retratados. Me lo imaginaba enfocando impasible su cámara a vivos y muertos, a enlutados y a novios celebrando su boda, creando recuerdos para unos desconocidos mientras él, con un esfuerzo creciente, procuraba no mezclar aquellos fragmentos, siempre uniformes, de vidas ajenas con sus propios recuerdos, que, tal vez, sólo trataban del río.

A la imprevisible bravura del río se oponía un parco territorio regido por la costumbre y, en apariencia, descifrable en el que se ejercitaban mis ojos de niña sin entenderlo. Estaban los nombres, acompañados de números romanos como si pertenecieran a reyes, de los botes en movimiento y las barcazas quietas en los embarcaderos inseguros, Roswitha, Monika, Michael I, II, III; los horarios y los gráficos de los trayectos; los letreros, hincados en el suelo del río, junto al canal, dotados de símbolos a los que podía atribuirse un significado cualquiera; los gallardetes y las banderas en la popa de los buques y las gabarras; las combinaciones de números y letras en los costados de las embarcaciones, que podían significar nada o todo; los enormes mojones, con los kilómetros escritos en negro sobre pintura blanca o en blanco sobre piedra negra, que sugerían que ese flujo de agua podía medirse a lo largo de su curso y que definían un orden de las cosas al que, en realidad, todo se sustraía. El ejercicio y el aprendizaje mediante aquellas cifras y aquellos símbolos era un juego que terminó cuando empecé a buscar la relación entre las palabras y los símbolos. Al no encontrar ninguna historia que los vinculara, me cansé de ellos y le di la espalda al Rin.

Pocos años después, estando todavía en la escuela, a veces me pasaba la mitad del día vagando sola por el río. Iba en bicicleta, orilla arriba orilla abajo; me sentaba horas y horas en el talud de la ribera, afianzado con cascotes negros embadurnados de brea, buscando con la mirada aquellas inscripciones: los nombres de los barcos, los mojones fluviales, las matrículas de gabarras. Ya sólo me interesaba lo que iba río abajo, hacia aquella lejanía luminosa en la que, en algún momento, uno se toparía con el mar. Durante una temporada tuve una libreta en la que apuntaba todo lo que podía descifrar en las gabarras que navegaban río abajo, como si al cabo del tiempo pudiera sacar algo de su lectura. En mi memoria quedaron grabadas las columnas de signos, ordenadas por semanas y dispuestas en el papel cuadriculado como si fueran las estrofas de un poema, códigos del movimiento, de lo que está en otra parte.

4CAMINAR

Mis paseos por la ribera del Lea eran lentos y sin rumbo fijo. Aguzando la mirada y el oído, iba en busca de recuerdos. Al hacer fotos, exploraba las diferentes capas de mi memoria. Arriba del todo estaban los recuerdos más antiguos. Me veía a mí misma caminando por Londres durante los primeros meses de mi estancia allí, tiempo en el que mi atención se centraba en aquel país nuevo. A mi alrededor, zumbidos y fragores, y, sobre las caperuzas picudas de las chimeneas, unos pájaros azulados trazaban, por la mañana y al atardecer, un solo círculo, siempre idéntico, antes de desaparecer. La noche arañaba los cristales de las ventanas, finos y vibrantes; había voces que caían por el estrecho tubo extractor y daban en el cenicero de la chimenea. Entre dos oscuros lienzos, los trenes, iluminados, atravesaban el cielo en las horas vespertinas.

Me dediqué a pasear a fin de encontrar la calma del lugareño. Caminando, aprendí a distinguir los olores de la ciudad, tan desmesurada que se necesitaba más de una vida para recorrerla entera. En mi memoria quedó grabado el olor del ladrillo, del río y de la hirsuta hierba que crecía en los descampados; el olor de la lluvia y del polvo, de las plumas de paloma, de la madera hinchada y del majuelo; los olores del sinfín de especialidades culinarias foráneas, que pronto supe diferenciar por el grado de dulzor, de amargor o de picante que me subían por la nariz. Visitaba los mercados; veía pescado rosa, gris y pardo que aún palpitaba a la luz de la mañana cuando hacía tiempo que debería haber estado muerto. Al atardecer, sus cabezas, sus aletas, sus escamas y sus colas estaban tiradas en el suelo, encharcado de agua sucia. Los pescaderos estaban cansados y pisaban distraídos los restos de su mercancía. La carne de las cabras y las ovejas sin despiezar, cuerpos suspendidos de recios ganchos ante las lonas rojas de los puestos de carnicería, había adquirido un color oscuro a lo largo de la jornada. En unas grandes cubetas de plástico estaban las piezas descartadas de los animales descuartizados, estriadas de anchas tiras de grasa. Los pollos, que también habían cobrado un color gris y pálido, colgaban de ganchos más finos, mecidos por la fresca brisa que venía de la costa cercana, y, a la luz del crepúsculo vespertino, la tez de los polleros parecía asimilarse a la piel desplumada, rugosa y macilenta de las aves muertas. Las banderitas de colores que adornaban las carretas llenas de huevos baratos o de fruta en latente proceso de putrefacción perdían su brillo.Los restos de esa fruta ablandada por el tacto se vendían a los más pobres, los últimos clientes del día, que salían furtivamente de sus rincones. Ofrecían pequeñas monedas en la palma de la mano, monedas que los comerciantes retiraban con unas manos bañadas en un sudor acre por haber estado empuñadas mucho tiempo, antes de verter la mercancía en las bolsas de plástico, abiertas de par en par.

Con una cámara pequeña y barata, tomaba fotos que después me avergonzaban. Cuando las contemplaba, me parecía casi indecente conservar en mi habitación aquellos fragmentos de vidas ajenas, aquellos retratos de gestos efímeros, de miradas vacías, de posturas acechantes, retazos de vidas absolutamente desconocidas, de personas que ni por asomo sospechaban que en mis manos tenía la eterna provisionalidad de un segmento de sus vidas. Varias veces aparecen dos mujeres negras con deportivas claras y chaquetas de rayas. Escrutan un pescado que, si bien a la luz tamizada por un toldo rojo despide destellos dorados, en su cocina resultará mate y amarillento. Pasan las manos por un mostrador adornado con ribetes de encaje claros y detrás del cual la vendedora, embutida en un anorak marrón, bosteza. En una foto, una mano indecisa se acerca a una pálida platanera; los dedos, arrugados por el frío, se alargan como unos cuellos vacilantes; por el borroso motivo de rayas en las mangas se reconoce a una de aquellas mujeres. En cierta ocasión, un hombre joven de rizos negros me salió al paso con vehemencia y puso una mano ante el objetivo, al tiempo que agitaba la otra. No, no, decía elevando la voz, no, no. Seguí caminando, y hasta después no comprendí que el hombre tenía miedo. A raíz de aquella experiencia preferí fotografiar objetos inanimados. Hacía la mayoría de mis fotos junto al canal, esas aguas sucias que atraviesan la ciudad de oeste a este sin que las surque ninguna embarcación. Los fines de semana, unos pescadores de caña se sentaban en la franja de hormigón que lo bordeaba casi a ras del agua. Al lado de los pescadores había termos, bolsas de pícnic y cajas de plástico con compartimentos cuadrangulares para cebos de distintos colores. Las pequeñas lombrices se retorcían buscando protección unas debajo de otras, pegándose entre sí, fundiéndose en el tibio calor sus vidas, hacinadas e idénticas todas ellas. Los pescadores, sentados en sus sillas plegables, no se movían hasta que un pez mordía el anzuelo. Sacaban la captura del agua, siempre peces de panza blanca y lomo plateado que, al aire, perdían el brillo rápidamente; coleteaban desdichados en el oscilante sedal y se atragantaban con la lombriz que los sumiría en la desgracia. Pero la alegría de los pescadores sólo duraba un momento; a continuación cogían la presa, la separaban del anzuelo y la tiraban de vuelta al agua. Los animales, heridos o asustados de muerte, al poco flotaban sin vida en la superficie, con la boca y los ojos abiertos y enrojecidos, el cuerpo mecido por las leves y tenues cabrillas que el viento levantaba de vez en cuando. A su alrededor se formaba una orla de espuma.

En la orilla opuesta del canal había fábricas abandonadas, naves y edificios oscuros con las ventanas rotas o ciegas de mugre. Detrás de los turbios cristales se distinguían pilas de cajas, siluetas de máquinas paradas y lámparas apagadas; las manchas de la humedad ascendente que impregnaba los muros de ladrillo casi rozaban la hilera inferior de las ventanas. A través de las brechas abiertas entre las edificaciones se vislumbraban, a gran distancia, las primorosas torrecillas de antiguas y magníficas estaciones ferroviarias y el esplendor centelleante de unas entidades financieras y mercantiles repletas de actividad.

En las fotos no se veía mucho. Rejas dobladas con los restos dentados de unos cristales rotos, una sombra afilada atravesando una imagen, un revoque desconchado bajo el cual asomaban viejas capas de pintura. Inscripciones corroídas por estar a la intemperie, fragmentos de letras que podrían ensamblarse y componer cualquier palabra. Ya nada se reconoce; todo está abandonado a su suerte. Oscuras huellas de incendios en las bastas tablas que, formando una cruz, condenan las ventanas. Impactos de bala de algún tiroteo. Marcas de picos y de chuchillas en metales abollados de los que saltan los últimos restos de una pintura verde y roja; todo es pasto del óxido, que, al igual que el fuego al tocar un papel, devora los bordes de todas las cosas. En el agua se reflejan unos edificios altísimos con fachadas austeras horadadas por una hilera de ventanas; a lo lejos, una luz dorada baña las grietas de un puente de hormigón en desuso de las cuales brotan matojos verdes. Es un hermoso día de febrero.

Alejada del canal, frecuentaba bares que ofrecían música para atraer a los habitantes de las calles aledañas. En un sitio llamado Rosemary Branch, tres hombres tocaban respectivamente el violín, el acordeón y la trompeta, mientras una mujer pelirroja que lucía un vestido de lunares cantaba. Interpretaban melodías que todo el mundo había oído alguna vez sin poder recordar dónde ni cuándo. En silencio, unos hombres barbudos hundían la mirada en sus jarras de cerveza negra; las mujeres, calzando tacones altos, gritaban y daban respingos cuando sus acompañantes les hacían cosquillas o las pellizcaban al calor de un ambiente que se iba animando. Algunos se dirigían a la barra y pedían una bebida que nunca habían probado y que siempre resultaba tener un sabor distinto del imaginado. La comida olía a rancio, pero más de un parroquiano, y sobre todo aquel público femenino que irradiaba buen humor, no le hacía ascos. Algunas parejas de hombres trajeados y apiñados en sus asientos le pasaban a la orquesta papelitos con los títulos que deseaban oír.

Una noche, en el Rosemary Branch, un hombre con un abrigo oscuro se sentó a mi mesa. Tenía una voz vacilante, los dientes torcidos y una tupida perilla negra y ensortijada. Se presentó como antiguo artista ecuestre y aseguró haber gozado de reputación mundial en sus mejores tiempos. Los deliciosos días de la fama, repitió varias veces lamiéndose los labios. Su habla estropajosa delataba que no era del país. Como no supe qué contestar, desenfundándose el abrigo con gesto ensayado, dejó entrever un dorado maillot de lentejuelas. Algunas de éstas se habían caído con el tiempo, y en su lugar afloraba un tejido algo raído de color verde amarillento. Créame, dijo, y asentí con la cabeza. Sus brazos parecían tapizados de tatuajes que, a aquella luz mortecina, no distinguía con nitidez. Sin darle yo pie, empezó a contar que aquellos brazos antaño habían sido firmes y bellos. Antes de cada actuación se los masajeaban con aceite para que brillaran y las numerosas luces de la cúpula circense se reflejaran en ellos cuando recorría la pista. Gracias a sus brazos, según sostenía, su número se convirtió en un gran espectáculo, y en todas las metrópolis del mundo el público se rendía a sus pies. Supongo que…, dijo de improviso en alemán, y noté que llevaba mucho tiempo sin practicar este idioma. Asentí y lo invité a una copa de vino insípido. Cuando me disponía a marcharme, se levantó como un cortés caballero. Se pasó la mano por la cabeza como queriendo alisar su cabello engominado y, adherido a sus dedos, se quedó un manojo de pelos, algunos de los cuales cayeron como copos en los posos del vino. Disculpe, musitó.

El encuentro con aquel artista ecuestre me había puesto nerviosa; una irrupción inoportuna de mi país de origen. Recorrí las calles desiertas tratando de rememorar algo que pudiera vincularme con aquel hombre, aunque no había pisado un circo desde niña. Era una noche de verano y el último crepúsculo aún planeaba en algún rincón del cielo. Me debatía con un fuerte viento que arrojaba contra mi cuerpo los desechos de la vía pública, aquellos residuos rumorosos del comercio que invadía las calles a diario. En los oscuros portales aún quedaban vendedores ambulantes que me tendían las sobras de su mercancía y proferían maldiciones a mis espaldas por no aprovechar la ocasión.

5CÁMARA ESTENOPEICA

El piso donde vivía no estaba lejos del cementerio de Abney