Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Editorial Periférica

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

En Rombo, palabra que designa el oscuro estruendo que hace la tierra al temblar, la naturaleza y la historia oral se trenzan para alumbrar un vibrante relato sobre los efectos, tanto físicos como psicológicos, de las catástrofes naturales. En mayo y en septiembre de 1976, dos seísmos arrasaron el noreste de Italia y causaron graves daños al paisaje y a su población: unas mil personas murieron bajo los escombros, decenas de miles se quedaron a la intemperie y muchas acabaron abandonando para siempre sus hogares en Friuli. «Desde entonces ha pasado media vida o más, pero la letra con la que se inscribió en la memoria de todos no se ha borrado»: Rombo es, efectivamente, una indagación sobre la memoria –«animal que ladra por muchas bocas»– que urden los testimonios de siete habitantes de una remota aldea entre los Alpes y el Adriático, personas que tienen que aprender a vivir a partir de la pérdida y el trauma. No obstante, el personaje principal de Rombo es el propio paisaje, el nuevo paisaje que produce la fuerza del cataclismo: las montañas y los ríos, el karst, las aves, las cabras y los cardos. Una misteriosa Italia de lengua eslava, fronteriza y migrante, donde «cualquier recodo, cualquier intersección de caminos, tiene su marca: pedazos de roca con rayas incisas, cruces inclinadas, pequeños conos de piedras superpuestas. Mensajes para los entendidos, muletas del recuerdo, sitios de la memoria. Advertencia: no se olvide». Como ya hiciera en Arboleda, Esther Kinsky despliega en este libro un prodigio literario sin parangón en nuestro tiempo: una escritura total, punzante y rítmica, etnográfica y novelesca, geológica y profundamente humana.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 326

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

LARGO RECORRIDO, 187

Esther Kinsky

ROMBO

TRADUCCIÓN DE RICHARD GROSS

EDITORIAL PERIFÉRICA

PRIMERA EDICIÓN: abril de 2023

TÍTULO ORIGINAL:Rombo

DISEÑO DE COLECCIÓN: Julián Rodríguez

MAQUETACIÓN DIGITAL: Grafime

La autora agradece al Senado de Berlín su generoso apoyo a la elaboración de este libro.

© Suhrkamp Verlag Berlin, 2022

© de la traducción, Richard Gross, 2023

© de esta edición, Editorial Periférica, 2023. Cáceres

www.editorialperiferica.com

ISBN: 978-84-18838-72-9

La editora autoriza la reproducción de este libro, total o parcialmente, por cualquier medio, actual o futuro, siempre y cuando sea para uso personal y no con fines comerciales.

Finito questo, la buia campagnatremò sì forte, che dello spaventola mente di sudore ancor mi bagna.La terra lagrimosa diede vento,che balenò una luce vermigliala qual mi vinse ciascun sentimento

DANTE ALIGHIERI, La commedia, «Inferno», canto III, V. 130-135

Unbeknownst to me at the time, I just wanted to be seen.

C. FAUSTO CABRERA, The Parameters of our Cage

I

Una de las pocas manifestaciones que suelen acompañar los terremotos y que a menudo los auguran con muy escasa antelación consiste en un peculiar rumor subterráneo que, prácticamente en todas partes donde se menciona, parece ser de idéntica naturaleza. Dicho rumor tiene el tono retumbante de una serie de pequeñas explosiones y, donde acaece con una intensidad menor, se lo compara frecuentemente con el retumbar del trueno o el traqueteo de numerosos carros que pasan con premura sobre un empedrado desigual. […] En Perú, la potencia de ese extraño sonido parece guardar una proporción directa con la de las siguientes sacudidas; lo propio se refiere de Calabria, donde a este temido fenómeno lo llaman il rombo.

FRIEDRICH HOFFMANN, Geschichte der Geognosie und Schilderung der vulkanischen Erscheinungen [Historia de la geognosia y descripción de las manifestaciones volcánicas], 1838, p. 328

PAISAJE

Alrededor: paisaje de morrenas terminales. Colinas suaves, campos de labor, turberas en hondonadas aisladas, protuberancias dispersas de tipo cárstico y calcáreo con castaños, robledales y hierba filosa de tallo fino en lo alto de unas crestas que se fingen más serranas de lo que son, pero ofrecen vistas panorámicas: sea a la ondulada campiña, sea a las cimas rematadas por iglesias, aldeas y, de forma esporádica, las ruinas de lo que semeja un castillo, aunque sólo se trata de vestigios desmoronados de la Primera Guerra Mundial. El paisaje debe su placidez a una enorme traslación de materiales –rocas, glaciares–, masas que, de manera indefectible, llegaron hasta aquí en medio del retumbar que con creces supera el rugido de un rombo. No una estridencia preludial, como se la llamaba doscientos años atrás, sino un estruendo persistente que ningún oído humano resistiría.

Hacia el sur, las colinas se rinden a la llanura, a la grandeza del cielo, a la anchura del mar. Maizales inmensos, franjas industriales, autopista, graveras adyacentes a los ríos que desembocan en el Adriático. El Piave, el Tagliamento, el Isonzo: cada uno tributa su parte alpina, minerales metamórficos de los Dolomitas, conglomerados prealpinos, las calizas kársticas del Isonzo, cuyo vivo blancor sigue atribuyéndose a los muchos huesos de los soldados caídos en el frente. En días despejados, desde lo alto de las colinas se divisa el mar, la laguna de Grado moteada de haces de islas, los angulosos hoteles de los balnearios, como dientes cortantes y disparejos incrustados en el horizonte.

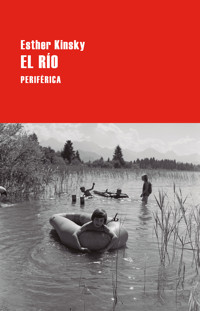

El río que determina esta región de colinas es el Tagliamento. Un río bravo, como se dice, pero su bravura, fuera de las pocas semanas de caudal torrentoso producido por el deshielo y las trombas de agua, es más bien el vacío, la inmensidad del pétreo lecho sin encauzar, la arbitrariedad de los exiguos regueros que no paran de buscarse nuevos cursos y caminos. El río, oriundo de las montañas, al entrar en el paisaje de morrenas discurre hacia el sur, abandonando su rumbo oriental, y acoge al Fella, procedente del norte; vacilantes, indecisos los dos, blanco el uno, turquesa el otro, presos ambos de una indeterminación que ha dado origen a un gigantesco campo triangular de grava y guijarros que separa los Alpes cárnicos y los julianos, una superficie clara, como truncada, un espacio de dubitación con el trasfondo de los valles de montaña, de zonas remotas con sus propios idiomas, anquilosados por el uso menguante, con sus canciones chillonas y torpes, con sus enrevesadas danzas.

En las colinas, los cementerios de las aldeas tienen sus propias cimas, pequeñas y apartadas, con ermitas y vistas al norte, a las montañas, a la hendidura del valle del Tagliamento y al angosto valle del Fella, por el que los romanos marcharon en dirección septentrional, y los celtas, hacia el sur. Al noroeste se sitúan los Alpes cárnicos, picos quebrados que asoman tras cordilleras prealpinas, un libro ilustrado sobre los violentos fenómenos que tuvieron que acontecer para que se gestaran semejantes sierras. El libro ilustrado se ubica exactamente sobre el precario solapamiento de dos placas continentales que, dada su posición, parecen no encontrarse a gusto. Su malestar se proyecta hacia el este, a los valles montañosos de la Italia eslava, y hasta las plácidas colinas al norte de la franja litoral.

Hacia el noreste, la mirada se dirige a los Alpes y los Prealpes julianos, el baluarte del monte Musi, que, según la luz y la claridad, se presenta de color gris, azul, violeta o naranja. Sea cual sea la luminosidad, sus flancos son arriscados, una oscura barrera inescalable, infranqueable, dominada en su extremo oriental por la cúspide del monte Canin, de nívea o calcárea blancura, diente canino –aunque sin filo–, como su nombre indica, situado al extremo del valle enclavado a sus espaldas.

Coinciden frente a la sierra dos zonas climáticas, la continental y la mediterránea, con los vientos, las temperaturas y las precipitaciones de sendos campos migratorios: tierra y mar. Tormentas, tempestades, diluvios y terremotos que roen de modo incesante los vestigios de las migraciones humanas que atraviesan esta región y que, por muy corroídos que estén, no se dejan borrar jamás. El cielo se presenta con voz grave, el rombo nunca anda lejos.

TEMBLOR

El terremoto es ubicuo. Está en los escombros invadidos por la hiedra de las casas derrumbadas junto a la carretera nacional trece, en las grietas y cicatrices de los grandes edificios, en los sepulcros reventados, en la inclinación de las catedrales que se han reconstruido, en las callejuelas desiertas de los viejos pueblos entreverados como los panales de una colmena, las feas urbanizaciones nuevas, inspiradas en el anhelado suburbio de una serie de televisión norteamericana. Muchas de las casas nuevas, situadas fuera, en el campo, al margen de las localidades que han sufrido temblores, son de una sola planta: no vayan a caérsele a uno demasiadas cosas en la cabeza si vuelve a…, como ocurrió aquel año, el del terremoto de 1976. Desde entonces ha pasado media vida o más, pero la letra con la que se inscribió en la memoria de todos no se ha borrado, su impronta se renueva una y otra vez al remembrarlo, al hablar del dónde y del cómo, al buscar cobijo y sentir miedo y afinar el oído para nuevos rugidos, sea en garajes o al aire libre, apretados contra el Fiat familiar, bajo los escombros, entre los muertos o con un gato en los brazos. Con todas las imágenes evocadas podría cubrirse el trecho entero que media desde aquí, el cementerio con vistas al norte, hasta la lejana cadena del monte Musi, toscamente plumeada de color lila azulado, más boca y picacho hocicudo que monte de las musas, con púas en torno a la boca para el colmillo del monte Canin. Todo un abecedario serrano. Al final, quizá se encontrara incluso un camino inopinado hasta su cresta, desde la cual uno contemplaría el valle situado a los pies del Canin, de pequeñas dimensiones y bañado por un río, que quedaría en ángulo recto con el trecho recubierto de imágenes recordatorias del terremoto. Habría que esperar a un día sin viento para la interpretación de esas imágenes, una calma solemne para transitar ese camino lleno de recuerdos.

Pero el día está ventoso. Junto a la tapia misma, con vistas a las montañas, de apariencia plegada bajo la luz sin sombra, al pie de una tumba sellada con hormigón, lisa y blanca y provista de una corona de mustias flores sintéticas, hay un hombre de baja estatura, cabello cano y dentadura maltrecha que habla por el teléfono móvil. Describe la tumba, subraya que está limpia y ordenada, pronuncia despacio los nombres que figuran en ella sin dejar de mencionar la corona pero silenciando la palidez floral, y, para terminar, como en respuesta a la voz en el otro extremo, dice: la memoria es un animal que ladra por muchas bocas.

ANSELMO

Aquel hombre menudo de cabello cano y dentadura maltrecha se llama Anselmo. Es operario municipal y siempre pide trabajar en el cementerio. Allí hay mucho que hacer; la capa de tierra sobre el lomo rocoso de la colina es delgada y el número de tumbas es limitado. Se amplían los columbarios, se nivelan las tumbas, se trasladan los esqueletos al osario, se podan y se talan los árboles, se examina la estabilidad de las losas y las lápidas. Anselmo conoce bien su oficio. Sabe en qué puntos se hunden las tumbas, qué daños pueden sufrir las lápidas y cuál es el lugar de sepultura más seguro en caso de terremoto. Desaconseja los mausoleos señalando las grietas en las paredes de los espléndidos sepulcros familiares. Le gusta enfrascarse en conversaciones con los visitantes y se ofrece como persona de confianza a los dolientes que vienen de fuera.

El cementerio es una parada recomendada para ciclistas y senderistas, porque en el lado noroccidental de la tapia hay un largo panel panorámico en el que constan los nombres de todas las cumbres. El semicírculo de picos y crestas que, por el oeste, el norte y el este, ciñe el paisaje de morrenas a modo de abrazo protector se extiende en el tablero como una cadena recta frente a los espectadores, obligados primero a acostumbrarse a esa distorsión del paisaje, a pasear la mirada de lo representado a la realidad y viceversa, recorriendo con las yemas de los dedos las cumbres ilustradas en el tablón como si con ello pudieran palpar su textura. Es también a esos excursionistas a quienes Anselmo suele acercarse para explicarles el paisaje. Siempre orienta la mirada hacia el monte Canin y su cima, nevada hasta la primavera, y menciona que él se crio a la sombra de aquella montaña. Si las nubes ocultan la cumbre, Anselmo dice: Hoy no quiere mostrarse. Lo hace a menudo. Sólo se muestra cuando quiere. Es muy caprichoso el Canin.

6 DE MAYO

En la mañana del 6 de mayo, por un breve instante, una luz rosada se posa sobre los restos de nieve que quedan en la cumbre del Canin. No tarda en desvanecerse; el sol permanece a resguardo. Esa mañana de principios de mayo hay quietud en las laderas del valle, teñido de calcárea blancura, del verdor de las hayas y los avellanos, del gris plateado de los árboles del paraíso en las riberas. El calor se va extendiendo bajo el fino celaje.

Olga sale de casa a primera hora; camina calle abajo para tomar el autobús. Cuando pasado el tiempo le pregunten, dirá: Aquella mañana, al bajar las escaleras hacia la calle, vi una culebra, una carbon, que por lo general están abajo, junto al río, y no arriba, en el pueblo. Se encontraba encima de un murete, como si tomara el sol, parecía un palo negro, y eso que el cielo estaba entoldado, pero hacía calor. Ya por la mañana el cuco cantaba sin parar. Guardo un claro recuerdo de todo aquello: del cuco, de la culebra y de todas las historias acerca de aquella especie de serpientes que luego me vinieron al pensamiento.

Anselmo, por la tarde, ayuda a guadañar. Aún es temprano para la siega. Recordará aquel jueves. Me acuerdo perfectamente, dirá. Los jueves salíamos de la escuela antes de lo habitual. Recuerdo que hacía calor y que después de comer mi hermana y yo tuvimos que ir al prado, abajo, en la ladera, para ayudar en la primera siega. La hierba ya estaba alta.

Ese día el sol es un agujero de luz cegadora en las nubes; abrasa el cogote de los niños hasta causar dolor. Los grillos chirrían en un tono tenue y trepidante, como si tuvieran prisa. La abuela corta la hierba con la guadaña. La hierba es pesada, la abuela suda y la guadaña se embota con frecuencia, más de lo habitual: hay que afilar la hoja. Los niños se apresuran a rastrillar y a amontonar. ¡Venga!, se oye gritar a la abuela a cada rato, ¡más rápido!

Anselmo recordará que la abuela estaba enfadada con los niños porque iban lentos, pero también lo estaba con la hierba, que, aparentemente seca y cerdosa, embota la guadaña, como si estuviera mojada. La piedra de amolar golpea la hoja sin producir eco, como si el aire se tragara el sonido. Y eso que oíamos el verderón de la vecina hasta en el prado, relatará Anselmo tiempo después.

Grita como si hubiera fuego, dice el hombre que siega el prado aledaño al suyo. Toma impulso con la guadaña y la hunde entre las briznas; las gavillas caen sobre la tierra. Pero tiene que parar y afilar la hoja tantas veces como la abuela de Anselmo.

El 6 de mayo, la nieve de la cumbre despide un brillo débil a la luz matinal sin sombra. Una ínfima acción mecánica sería suficiente para que los campos de nieve empezaran a deslizarse y precipitarse hacia el valle. Bastaría el paso de algún senderista incauto o un fortuito desprendimiento de piedras. Pero en esa época del año nadie camina por la sierra.

La serpiente que Olga ha visto sobre el murete por la mañana es negra como el carbón. Le gusta la humedad. Vive en el agua y en la tierra, y no es venenosa. En el apareamiento, en primavera, el macho y la hembra se enlazan formando una suerte de trenza. Si temen alguna perturbación, se cierran, siempre entrelazadas, formando un anillo que, si se toca, puede propinar una descarga eléctrica. Acabado el apareamiento, las dos carbonarius permanecen unidas hasta que la muerte las separa.

Lina está nerviosa esa mañana. El lugano grita plañideramente en la pajarera. Su hermano busca trabajo, y ella sabe que no encontrará. Pero en su memoria tiene grabada otra cosa.

Lo que aún recuerdo del 6 de mayo, comenzará a decir algún tiempo después como si escribiera una redacción escolar, puesto que hacía ya mucho calor, aquel día aporcamos las patatas, aún lo recuerdo. Oímos unos gavilanes, los reclamos breves y agudos con los que se llaman entre ellos, de eso hablábamos. Éramos tres en el campo. Por entonces mi hermano acababa de volver del extranjero. Siempre le gustaba contar historias que daban miedo. Aquel día fue una serpiente arrollada a la entrada del pueblo. Él la había visto. Decía que si era una hembra y todavía no había desovado traía mala suerte, ya que entonces la serpiente macho se arrastraría por el pueblo en busca del culpable. Seguro que había sido el conductor del autobús, dijo. Yo lo conozco, ya lo conocía en aquella época. No vive en el pueblo. Después de la ruta del mediodía, aparca en las afueras, junto al cementerio, para tomar un tentempié. Al escuchar la historia que contó mi hermano, me pregunté si una culebra podía dar con el conductor del autobús. De pronto, durante el laboreo, se levantó un aire frío; fue sólo un momento. El viento es por la nieve que sigue habiendo arriba, dijo mi hermano. La nieve y este calor no ligan.

El 6 de mayo, una tenue capa de nubes blancas cubre el cielo y, debido a la refracción múltiple que provocan las diminutas gotas de vapor, hace que la radiación solar sea especialmente intensa. Al mediodía se produce un fenómeno extraño. En un doble reflejo y durante un lapso breve, dos soles pálidos se sitúan directamente sobre la cumbre nevada del Canin, cara a cara con el sol, cuyo resplandor neblinoso se cierne sobre el valle. El doble sol no tarda en disolverse.

En los prados ya hay euforbios, centauras y claveles lanudos; en los márgenes de los caminos, consueldas azules. Y collejas rosadas. Aquí se llaman sclopit. Su flor consta básicamente de una especie de cápsula de dos compartimentos. Los niños arrancan las flores y las aplastan en el dorso de la mano cerrada, de modo que revientan produciendo dos breves estallidos. Suena como sclo-pit. La flor se llama así por el sonido que produce la cápsula al explotar. Las hojas de la sclopit se cortan antes de la floración. Son delgadas y puntiagudas y de un verde claro algo apagado. Cada niño tiene sus sitios de sclopit: algunos los revelan; otros se los guardan para sí.

El 6 de mayo, Mara va a coger sclopits. Antes de salir, tiene que encerrar a su madre, que se ha medio olvidado del mundo. Suele obedecer en silencio, pero esa mañana chilla detrás de la puerta cerrada como si fueran a quitarle la vida. Mara corre cuesta arriba alejándose de los alaridos. Cuando tiempo después se evoca el 6 de mayo, Mara no menciona los gritos: Llegué a un prado en la linde del bosque, en lo alto de una pendiente empinada cuajada de sclopits, aún sin flores, cuenta entonces. Los arrendajos llamaban entre los abetos. Llené mi pañuelo hasta que a duras penas conseguí anudarlo. Al llegar a casa, las sclopits se habían marchitado y encogido, como si alguien se hubiera sentado encima. Olía a hierba segada. Oí gritar a un niño y me llevé un susto. En eso se hizo de noche.

En la tarde del 6 de mayo, el cielo se colorea de azul plomizo y oscuro sobre la cresta sudoccidental, como si viniera una tormenta, algo que rara vez sucede. Esa falsa cortina de nubes permanece un rato inmóvil, luego se disipa y el sol, blanco, cegador e inmenso, preside el cielo. Entretanto, el terreno nevado frente al valle yace como si estuviera sumergido en un amarillo de tormenta.

Algunos, por la noche, ponen un cuenco de madera con leche delante de la puerta de su casa; es para las culebras negras. Por la mañana, el cuenco siempre está vacío, se dice. Eso trae buena suerte. La carbonarius es una serpiente lista. Se cuenta que, cierta vez, un gavilán prendió una carbonarius y se la llevó a su nido sujetándola con las garras en el aire. Pero la joven serpiente engulló los huevos que había en el nido: visto y no visto. Te los devuelvo si me llevas de regreso, dijo la serpiente. El ave se lo prometió, y ella vomitó los huevos. Después, el gavilán la transportó de vuelta, y desde entonces sus congéneres del valle han dejado de atacar a las culebras.

En el valle, unos tienen cabras y otros, más ricos, una vaca o dos. Los establos no son grandes. La familia de Gigi siempre ha tenido cabras. Sólo entiendo de madera y de cabras, dice Gigi. Sé cortar madera; sé ordeñar cabras.

El 6 de mayo, vuelve del trabajo en el bosque por la tarde. El sol no luce pero abrasa. Gigi pasa por delante del cementerio, donde no hay ni una sombra. Suda. Ve una culebra atropellada en la calle. Una carbonarius. Negra en una mancha de sangre. Las moscas se posan sobre la sangre. Desde la linde del bosque canta el cuco. Gigi aún recuerda que las cabras estaban tercas. Su piel resultaba pegajosa al tacto. Hacía calor. En aquellos días la gente se preguntaba cuándo el Canin se desprendería de la nieve. Cuando terminé con la primera cabra, la siguiente no quiso venir, recuerda. Eso no había ocurrido nunca. Estaba aovillada detrás de la carretilla. Daba la sensación de que la cabeza y las piernas no pertenecían al mismo animal. En el vecindario, un pájaro silbaba muy fuerte dentro de su jaula, como si la leche fuera a agriarse. Ladraban todos los perros del pueblo. Después del ordeño, ambas cabras se pusieron detrás de la carretilla. Se quedaron quietas. Caía la noche. La leche olía amarga.

Avanzada la tarde del 6 de mayo, una sombra oscura va extendiéndose sobre la cima del Canin y los campos de nieve que persisten en ella; se posa sobre ellas como una mano. Se levanta una ráfaga de viento, breve y fría, y la sombra desaparece como si la mano se retirara.

¿Por qué acordarme?, dice Toni. ¿No sería mejor que lo olvidara para siempre? Ay, Toni, cuenta algo, dice la gente, todos sabemos cosas del 6 de mayo. Pues vale, dice Toni:

El viernes, mi madre ahumaba queso. La víspera tuve que ir a por leña para que por la mañana estuviera todo preparado en el ahumadero. Aquella tarde no quise ir a buscar leña. No me acuerdo por qué. Estaba sentado en la veranda haciendo una talla. Ve a por leña, dijo mi padre, pero me quedé sentado. Abajo, en la calle, había gente que caminaba hacia su casa. Creo que alguien silbaba una canción. Los perros del vecindario aullaban. Mi padre me dio un coscorrón. Entonces cogí la cesta y bajé a la leñera. En realidad, no era una leñera, sino un conjunto de puntales y tablas con un tejadillo encima. La pendiente hacía de pared trasera. Tierra y piedra. No era tarde. Aún había luz. Cogí un leño de la pila cuando una culebra salió disparada de la rendija entre la leña y la pendiente. Era negra y larga, y por lo menos tan gruesa como mi brazo. Yo era casi un niño todavía. La hierba crujía bajo la culebra, que se esfumó cuesta abajo, hacia el río. Subí corriendo a la casa y grité que había visto una serpiente enorme. No te creo, dijo mi padre. Tuve que volver a bajar yo solo a por la leña y subir la cesta, atento a cualquier ruido. Todo me resultó siniestro, las voces que ascendían de la calle, los ladridos de los perros, los gritos de los pájaros.

Aquel 6 de mayo, al caer el crepúsculo, la roca desnuda del flanco sur de la cima está bañada en un rojo anaranjado, como si, desde un invisible horizonte occidental, un sol declinante reverberase en ella. Durante unos segundos, el resplandor lanza una suerte de reflejo sobre las superficies nevadas, en trance ya de hundirse en la sombra del ocaso.

Los pájaros de los árboles están inquietos. Silvia espera a su padre a la salida del pueblo. Está atenta al ruido de un motor. Pero sólo oye el gorjeo corto, plano y exaltado de los pájaros en los árboles. Como un tintineo. Sí, ese tintineo de los pájaros, dirá.

El cielo está pesado. Las montañas al oeste, desdibujadas. Como sombras.

Mi padre había prometido llegar a casa en un ciclomotor, dice Silvia. Se había ido en una bicicleta de afilador, con el vecino. De eso hacía ya semanas. Luego, mandó una carta diciendo que llegaría el 6 de mayo. Aún me acuerdo perfectamente. Escribió que había conseguido trabajo en una fábrica y que se compraría el ciclomotor. Me pasaba el día aguzando el oído en el valle. Luego lo vi venir. Parecía muy pequeño, se apreciaba su cojera y empujaba un ciclomotor. Eché a andar a su encuentro y salté por encima de una grieta en la calzada. Hasta que no salté no vi que se trataba de una serpiente. Arrollada. O sea, que en realidad ya no era tal, sino una papilla de serpiente. Corrí hacia mi padre de lo contenta que estaba de que hubiera llegado. Me angustiaba verme sola allá en las afueras del pueblo; de hecho, ya se hacía de noche.

El padre está muy cansado. Levanta a Silvia y la coloca en el asiento del ciclomotor. Se ha quedado sin carburante. Aquí alguien ha tenido mala suerte, dice cuando pasan al lado de la serpiente arrollada. Al menos así lo cuenta Silvia después.

En ocasiones, la carbonarius es presa de una especie de delirio. Entonces se muerde la cola y se queda tiesa formando un anillo cargado de electricidad. Así, con esa figura, se pone en movimiento, el anillo rodante adquiere velocidad rápidamente y avanza vertiginoso bajo un zumbido y un siseo agudos, hasta que un obstáculo provoca su caída, la electricidad se descarga y la cabeza suelta la punta de la cola; la serpiente, como exhausta por un esfuerzo inaudito, permanece tirada y apenas es capaz de ponerse a cubierto y a salvo. En ese estado de extenuación tras el delirio, la serpiente es vulnerable.

Anselmo tiene que acostarse temprano: es época escolar. Fuera aún no está oscuro; el crepúsculo es amarillento. No se oyen los vencejos, que en el ocaso suelen revolotear en torno a los aleros de las casas y el campanario de la iglesia. En cambio, el perro aúlla en el patio como si le estuvieran dando patadas. Los músicos llegan a casa del vecino para ensayar. Anselmo lo recuerda así: Afinan y afinan los instrumentos, tocan algunos compases, maldicen, vuelven a afinar, pero enseguida el contrabajo o uno de los violines desafina de nuevo y los músicos maldicen y discuten; el arco rasga de nuevo las cuerdas del contrabajo, del primer violín y del segundo, y de nuevo las del contrabajo, y así de seguido, una y otra vez, hasta que el canario de la jaula, el que está en la casa que hay junto al camino, empieza a trinar y a trinar como si se le fuera la vida, tan alto que los músicos también lo maldicen; de vez en cuando hay un silencio total, está casi oscuro y silencioso como nunca antes, ese silencio tan profundo de repente, y comienza un hondo zumbido, un rugir que lo abarca todo, temblores, chirridos, y me levanto de un salto y, a la última luz del crepúsculo, llego a ver, por la ventana, la nieve oscura que se desprende del Canin.

SEÍSMO

La noche del 6 de mayo, un terremoto sacude la región. Se abre el suelo, se derrumban casas, personas y animales quedan sepultados bajo sus escombros, se detienen los relojes de los campanarios, son las nueve, las serpientes negras huyen hacia el río; bajo la cumbre del Canin, una nube de nieve atraviesa la noche hacia el valle.

El terremoto es consecuencia de un deslizamiento de placas tectónicas. Se utilizan una serie de términos técnicos para explicar lo que ocurrió al final de un día de tres soles, de perros que aúllan, de inquietas serpientes carbonarius, de pájaros que chillan. Términos como fallas, litosfera o zona de expansión. Términos bonitos que pueden sostenerse en la mano como pequeños y exóticos seres vivos petrificados: extensión del foco, formación de grietas, triboluminiscencias, velocidad de propagación del temblor, líneas de colisión. Se dice que el seísmo tiene un efecto transformador sobre la superficie. Es susceptible de medición. La intensidad del terremoto del 6 de mayo ni siquiera es muy elevada si se la mide en unidades de escala antropogénica. «De este modo, el cálculo se refiere al cuerpo físico y gusta de olvidar que, si bien el planeta puede ser medido por el hombre, no puede medirse a escala humana», se dice en un libro. En cualquier caso, el mundo ya no es el mismo.

Distintas piezas del esqueleto rocoso de la tierra se han visto afectadas por estremecimientos que lo han trastocado todo en muchos kilómetros a la redonda. Se han producido dislocaciones, y los atemorizados supervivientes no pueden menos que volver a acordarse de que viven en una región de perturbaciones; sin llegar al extremo de contemplar o consultar el paisaje en función de fallas, flexuras, fisuras radiales y líneas de alineamiento o de ser conscientes de residir en una zona de escoriales al borde de un área de depresión tectónica, no dejan de comprender –aunque sólo sea rozando las migajas de mortero y piedra en el pelo– que lo que les acaba de suceder es indeleble e irreparable porque está fuera de las categorías del bien y del mal.

PERTURBACIONES

¿Qué aspecto tenía la tierra antes? De repente, lo han olvidado y estarán años buscándolo en sueños… ¿Qué aspecto tenía el suelo antes de la fractura, antes de los fragmentos, los escombros, las huellas de arrastre, el suelo bajo los pies, día tras día?

El terreno de la vida cotidiana deviene territorio perturbado, en el que cada uno busca algo perdido, a tientas, mirando, escuchando.

En las hondonadas al pie del Canin, rodeadas de hayas, resisten los hornos de cal donde se cocía la blanca piedra de los lechos fluviales, un trabajo penoso, casi olvidado: acarrear la materia prima, calentarla, esperar junto al horno y recubrirla con barro. Madera y cal, los dos productos de la escasez, despojados de toda memoria para proporcionar sustento. Lugares de breve dominio del fuego sobre la piedra moldeada por el agua.

MONTE SAN SIMEONE

En la confluencia del Fella y el Tagliamento, cerca de Venzone, se eleva el monte San Simeone, una montaña alta y cónica de pendiente arbolada y cornisas. A ella se le atribuye, en los relatos errantes, vacilantes y una y otra vez estremecidos del terremoto, el origen del rombo. Por debajo de él, o en sus adentros, como se suele decir en el habla corriente de esas narraciones, rugió el orcolat, el monstruo del terremoto de 1976. Un ser de fábula con huellas imposibles de borrar.

La cima del monte San Simeone se puede escalar por dos vertientes: la abrupta y rocosa de la confluencia o la más suave y sinuosa del lago de Cavazzo, gélido y de azul intenso, residuo del antiguo lecho del Tagliamento. Cabe especular sobre las causas del cambio de dirección del río, pues nada parece haberse desplazado tanto como para que el camino hubiera quedado obstruido. Un cambio de ánimo. Una atracción hacia el otro río, hacia el otro valle, hacia una piedra distinta, hacia el este. Los ríos tienen sus propios motivos para desplazarse. Aún milenios después, en las mañanas de otoño e invierno, un vaho tenue, un rastro intangible, marca los lechos abandonados, superados desde hace tiempo por los asentamientos.

El monte San Simeone, junto a la monstruosidad que se le atribuye, está enmarcado por los lechos del Tagliamento: el viejo, el nuevo y el que lo une al Fella. Desde lo alto se ve, hacia el oeste, el lago calmo que hay abajo, y, hacia el noreste, la extensa pedriza triangular que surgió en la confluencia de los ríos. Y se aprecian los dos colores de los ríos: el blanco, pese a las múltiples piedras opacas, del Tagliamento, y el turquesa, pese a la caliza de relumbrante albura, del Fella. Ambos ríos corren hacia el sur, en un solo cauce, pero sin mezclarse, conservando el blanco y el turquesa hasta que los colores se van perdiendo bajo la luz y terminan por reflejarse de forma deslumbrante, un entramado de cursos acuáticos en un lecho de grava en continua expansión, que separa las riberas oriental y occidental del Tagliamento.

La mirada desde la vertiente oriental del monte San Simeone recae sobre la reconstruida catedral, las ruinas, dejadas tal cual, de una iglesia aledaña de piedra blanca; sobre los despojos del terremoto, cubiertos de maleza, de pequeñas localidades próximas al monte y al río, las nuevas urbanizaciones de casas uniformes en un suelo presuntamente más estable. Allí la sierra se repliega. Las onduladas colinas morrénicas se van alisando hasta llegar al mar. Por el monte San Simeone discurre una línea que separa dos clases de luz: la de la sierra, rigurosa, azulada, umbría, y la de la planicie, mórbida, vibrante, de pocas sombras. Tierra de paso bifronte. Son innúmeros los que pasaron por aquí trayendo, tomando, aprendiendo, continuando el camino. Hubo quienes buscaban oro y quienes traían vidrio; hubo amantes de la guerra, cansados de la guerra, tullidos de guerra. Hubo exhaustos exploradores del sitio idóneo que siguieron la llamada del pito real y acabaron adoptando el nombre del pájaro, como si de esa manera pudieran perder la extrañeza a ellos adherida, como si por encantamiento pudieran crear una patria, un lugar donde conservar todos sus relatos, desde la mítica partida hasta el mítico sedentarismo. Multitudes movidas por las tribulaciones de uno u otro tiempo se vieron arrastradas hacia los valles y ascendieron por el monte, en todo momento pensando en el río, que se apropiaba del valle y que no querían perder de su memoria. Siguiendo siempre el río, encontrarían la salida del valle si fuera preciso. Aprendieron a vivir, a sobrevivir, a pervivir, dieron nombres a cuanto veían, nombres tomados de sus lenguas de otros lugares, y cantaron, como correspondía, sus cantos en el nombre de ese otro lugar, en lenguas que se atrofiaron por estar confinadas y que, aparte de para cantar, ya sólo servían para confirmar que habían recalado en un valle, en una orilla fluvial. Denominar un nosotros en un paisaje que a nadie le era favorable y que se comportaba conforme a unas leyes que ninguno de ellos alcanzaba a comprender ni siquiera a lo largo de toda una vida. Aludes, coladas de lodo, corrimientos de tierra, cada dislocación o disrupción acompañadas de un profundo y trémulo suspiro. El suspiro de la materia, sin melancolía.

STRADA STATALE 13

La carretera nacional trece, la Pontebbana, como se llamaba antes, cuando era más estrecha y escabrosa, tiene 222 kilómetros de longitud y discurre entre Tarvisio y Venecia. Atraviesa el valle del Canal, se pega al río Fella y sigue el trazado de la antigua vía Julia, la ruta de los césares, que vehiculó comercio, migración y conquistas. Avanza hacia tierras extranjeras desde ambos lados, norte y sur, y, en la parte serrana, por un valle delgado, a trechos angosto, a trechos ameno, una senda de rico subsuelo, con enrevesadas ramificaciones en un territorio de buscadores de tesoros. Al norte del lugar que figura como el epicentro del terremoto, la carretera nacional discurre hoy a la sombra de una autopista que, construida después del seísmo, secciona los pueblos, los cuales antaño habían dado cobijo a los viajeros y estaban integrados en el paisaje, y los amputa de las migraciones que durante mucho tiempo y a lo largo de numerosas convulsiones habían nutrido y alimentado el valle.

En la confluencia del Fella y el Tagliamento, la Statale 13 abandona las montañas para entrar en el manso paisaje de colinas. Es una carretera de paso, un desapacible trayecto de camiones marcado, en su calzada, por huellas negras de frenadas y, en los quitamiedos, por cruces rodeadas de polvorientas flores sintéticas, en memoria de las víctimas de los accidentes de tráfico. A una distancia prudencial de la vía hay cuarteles del ejército con aparcamientos tan grandes como los de una fábrica. Tiendas de souvenirs con ánforas, ángeles de yeso y gnomos de jardín para los turistas que vuelven a sus casas del norte; moteles y establecimientos a la sombra de las laderas en repliegue, con vistas a la franja de tierra de nadie que separa la carretera de la orilla del río. En el aparcamiento de un motel pintado de rosa se agolpan los camiones. El motel tiene un nombre altisonante que incluye una palabra inglesa mal escrita. Al lado del motel hay una pequeña estación de servicio con un restaurante que sirve almuerzos; la mujer que la atiende también hace de cocinera. La gente que recoge la comida a veces tiene que formar cola; se sirve siempre un plato único, agua y vino. Cuando viene a repostar un automóvil, el despacho de comida se interrumpe, pero eso no ocurre a menudo. La mujer es esbelta y lleva su pelo cano recogido en la nuca. Se llama Silvia. Una vez que los clientes del restaurante se han marchado, se sirve su propia ración y come de pie, apoyada en la puerta con un plato hondo en la mano. Entorna los ojos al sol. Por la carretera desfila el tráfico. Algunos camioneros pitan. Ella siempre lleva un vestido, de lunares, a rayas o floreado, una indumentaria descolorida de otro tiempo. Si no fuera por su ropa y el rosado del motel, todo aquel tramo de la carretera nacional podría contemplarse como una película en blanco y negro. Casi a diario una camioneta cargada de escombros se detiene en la gasolinera. El conductor baja, a veces reposta, nunca compra comida. En ocasiones se planta justo enfrente de la mujer y coloca una mano en la jamba de la puerta contra la que ella se apoya mientras come. Así es como en las películas antiguas acostumbran a colocarse los hombres ante las mujeres para mirarlas de arriba abajo. ¿Siempre comes de pie?, parece preguntarle. La mujer se limita a encogerse de hombros. No contesta a la pregunta ni le propone echar un vistazo a los viejos trajes de un amante muerto, esporádico o abandonado, que posiblemente se acumulen en la trastienda de su vida de cocinera y gasolinera. Lleva el plato y los cubiertos al fregadero y se pone manos a la obra, hasta que un cliente llega a la estación de servicio. El conductor de la camioneta vuelve a montarse en el vehículo para seguir su ruta, hacia el norte, hasta el punto de recogida de escombros situado en la misma carretera nacional. Ésa es su profesión: recoge, a cambio de dinero, escombros por la zona y los transporta al punto de recogida, que, según un letrero a la entrada, ya está lleno de cascotes de hormigón y no puede admitir más residuos imperecederos. Una polvareda compacta, como una exudación de los detritos, lo recubre todo. Remoloneando entre los fragmentos amorfos, unos hombres que visten monos sucios están a la espera de los asiduos, que ya tienen lista la propina para, contrariamente a lo que indica el letrero, poder descargar detrás de la caseta destinada al descanso. Los hombres del mono trasladan piezas menores de un lado a otro y reorganizan los rimeros de inodoros, lavabos, bañeras y bidets incrustados los unos en los otros. Inerti se llama con elegancia a aquellos escombros, bultos que no se mueven, familiarizados como están con la inercia de la eternidad. No se descompondrán en un período medible para los humanos, se quedarán tal cual, agotando, impasibles, su expectativa de vida, infinitamente superior a la del ser humano; en el peor de los casos, criarán musgo y ofrecerán, a modo de hábitat, sus bastos poros y rendijas a pequeñas y modestas plantas rastreras. El conductor de escombros tiene un trato amistoso con los hombres del mono, que lo saludan alzando la mano; se llama Toni y siempre es bienvenido. Despejan la plataforma de carga de la camioneta y levantan polvo al tirar los escombros al suelo. Terminada la descarga, toman una cerveza. Si el sol no aprieta, se sientan fuera, sobre un bloque de hormigón que casi parece un banco, pues, alisado por los cansados traseros de los hombres, no ha criado ni musgo ni plantas rastreras. Si llueve o hace calor, beben dentro, en el barracón, que tiene las ventanas completamente ciegas por el lado de la carretera. Detrás del patio de los escombros, asciende una pendiente rocosa no muy alta pero empinada, con una muesca ocasionada por las rocas que se desprendieron durante el terremoto. Los pedruscos que rodaron se acumulan en el suelo pelado donde antes pastaban las ovejas. Se dice que aquella avalancha acabó con la vida de los animales y de los pastores, y sepultó una cabaña. Son relatos y rumores de esta índole los que bordean la carretera nacional desde el seísmo cubriendo sus huellas como si fueran plantas rastreras, meros murmullos que, con un movimiento del brazo y levantando un botellín de cerveza, se dejan borrar por un instante.

LECHO

Durante un trecho corto, la Statale 13 discurre paralela al Tagliamento, que ya ha engullido al Fella. El río es, sobre todo, lecho, paisaje de piedras que muda con la crecida y el descenso de las aguas, con su flujo y su filtrado, tierra fronteriza que escupe sus islas y las erosiona, que siembra sauces de fino tronco y los descuaja, que socava y derrubia y eleva y deja atrás las orillas hasta que quedan reducidas a lenguas planas y mueren en el agua como buscando una nueva morfología. El lecho digiere su propia historia de guerras y de nombres sonoros, con todos sus ahogados, sus fenecidos, con sus caballos desplomados, con sus carros rotos, con sus tesoros perdidos y sus armas abandonadas, con sus huesos, sus balas y sus esquirlas, con sus cascos y sus calaveras.