Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Siruela

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Nuevos Tiempos

- Sprache: Spanisch

«A partir de una pesadillesca premisa, Hermanson enreda, profundamente y con toda inteligencia, a su protagonista —y a nosotros sus lectores— en la oscura red que poco a poco va tejiendo». The New York Times «Bienvenidos a Himmelstal. Ustedes, nuestros pacientes, en realidad no están enfermos. Simplemente están cansados, padecen estrés, síndrome de fatiga crónica, quizá una ligera depresión. Nosotros cuidaremos de ustedes del mejor modo posible... Disfruten de las vistas alpinas, del aire puro, de la pesca y de nuestras modernas y confortables instalaciones. Aquí, nuestros doctores están para atenderlos». Y en efecto Himmelstal, la exclusiva clínica de reposo en un valle de los Alpes suizos donde está internado Max, el hermano gemelo de Daniel, parece un lugar idílico. Hay ríos de agua cristalina, en el restaurante puede degustarse un excelente menú acompañado de un buen vino y el personal es sumamente atento y servicial. Por eso Daniel accede de buena gana cuando Max le pide que ocupe su lugar durante unos días para poder salir y solucionar un asunto de deudas con el grupo mafioso que amenaza a su novia. ¿Qué puede haber de malo en pasar una temporada en tan agradable lugar? Pero cuando su hermano no regresa en la fecha convenida, Daniel empieza a temer que ese valle sea el último lugar que verá en esta vida… Adaptada recientemente a la televisión, Marie Hermanson saca el máximo partido en esta absorbente novela a todos los ingredientes del más oscuro e inquietante thriller escandinavo. Proyecto financiado por la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura, Ministerio de Cultura y Deporte. Proyecto financiado por la Unión Europea-Next Generation EU

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 530

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Edición en formato digital: enero de 2023

Título original: Himmelsdalen

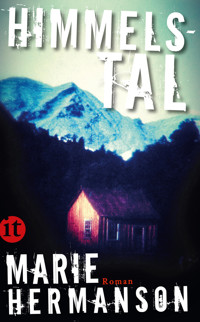

En cubierta: fotografía © Daniel Fazio / Unplash

Diseño gráfico: Gloria Gauger

© Marie Hermanson, 2011

Publicado originalmente por Albert Bonniers Förlag, Suecia

Publicado por acuerdo con Nordin Agency AB, Suecia

© De la traducción, Francisca Jiménez Pozuelo

© Ediciones Siruela, S. A., 2023

Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

Ediciones Siruela, S. A.

c/ Almagro 25, ppal. dcha.

www.siruela.com

ISBN: 978-84-19553-30-0

Conversión a formato digital: María Belloso

El odio es solo una forma de incapacidad.

BERTOLT BRECHT,

La buena persona de Sezuan

PRIMERA PARTE

1

Al recibir la carta, lo primero que pensó Daniel fue que venía del mismo infierno.

Era un sobre grueso de papel amarillento y rugoso. No llevaba remitente, pero el nombre de Daniel y la dirección estaban escritos en letras mayúsculas, con ese estilo descuidado y casi ilegible característico de su hermano. Como si las líneas hubieran sido trazadas a toda prisa.

Pero la carta no podía ser de Max. Daniel no recordaba haber recibido nunca una carta de su hermano, ni siquiera una postal. Las pocas veces que Max había dado señales de vida había llamado por teléfono.

El sello era extranjero y, por supuesto, no procedía del infierno como él había temido por un momento, sino que llevaba la imagen de la Confederación Helvética1.

Se llevó la carta a la cocina y la dejó sobre la mesa mientras preparaba la cafetera. Solía tomarse una taza de café con un par de sándwiches al llegar a casa. Comía en el comedor de la escuela y luego, como estaba solo, no tenía ganas de cocinar para sí mismo.

Mientras la válvula de la vieja cafetera empezaba a girar emitiendo un silbido, él comenzó a rasgar el sobre con un cuchillo de mesa, pero se detuvo al percibir que le temblaban las manos de tal modo que apenas podía sostener el cuchillo con firmeza. Respiraba con dificultad, sentía como si se hubiera tragado algo demasiado grande. Tuvo que sentarse.

Con la carta que aún no había leído tuvo la misma sensación que solía tener antes, cuando se reencontraba con Max. Una gran alegría de poder verlo al fin, un deseo de correr hacia su hermano y abrazarlo con fuerza. Y al mismo tiempo algo que se lo impedía. Una preocupación difusa, una especie de pálpito.

«Al menos puedo leer lo que escribe», se dijo con voz segura y decidida, como si alguien más sensato hablara a través de él.

Cogió el cuchillo firmemente y rasgó el sobre.

1Aquí la autora hace un juego de palabras entre los términos suecos Helvetia (Suiza) y helvete (infierno), que en castellano es imposible de trasladar. (N. de la T.)

2

Gisela Obermann estaba sentada frente al gran ventanal y miraba la montaña rocosa que había al otro lado del valle. La superficie era lisa, de un tono blanco amarillento, como un lienzo tenso, con algunos trazos de negro, y se sorprendió a sí misma intentando reconocer las pinceladas en ellos.

La parte superior de la pared de la montaña estaba coronada por un cordón de intrépidos abetos. Algunos habían llegado demasiado lejos y colgaban de los bordes como palillos rotos de cerillas.

Las caras en torno a la mesa de conferencias palidecieron al contraluz y el tono de las voces bajó como en una radio.

—¿Alguna visita esta semana? —preguntó alguien.

Ella estaba cansada y sedienta, además de agotada. Era el vino que había bebido la noche anterior. Pero no solo el vino.

—Alguien viene a visitar a un pariente —dijo el doctor Fischer—. A Max. Sin duda, eso es todo.

Gisela despertó.

—¿Quién viene a visitarlo? —preguntó extrañada.

—Su hermano.

—Vaya, creía que no tenían contacto.

—Seguramente va a sentarle bien —dijo Hedda Heine.

—Es su primera visita desde que fue ingresado aquí, ¿verdad?

—Puede ser.

—Sí, es su primera visita —corroboró Gisela—. Es curioso. A Max están ocurriéndole cosas muy positivas en este momento. Creo que ha estado tranquilo y feliz últimamente. Seguramente le beneficie que venga a verlo su hermano. ¿Cuándo viene?

—Debería estar aquí esta tarde o esta noche —dijo Karl Fischer, mirando de reojo el reloj mientras recogía sus papeles—. ¿Hemos terminado?

Un hombre de unos cuarenta años y barba pelirroja levantó la mano con impaciencia.

—¿Sí, Brian?

—¿Nada nuevo acerca de Mattias Block?

—Lamentablemente, no. Pero la búsqueda continúa.

El doctor Fischer recogió sus papeles y se levantó. Los demás le siguieron.

«Es típico», pensó Gisela Obermann. «El hermano de Max llega hoy. Y nadie me ha informado a mí, que soy su médico.»

Así funcionaban las cosas en este lugar. Por eso ella estaba tan cansada. Su energía, que siempre se había dirigido como la punta de un cuchillo contra cualquier oposición, no podía hacer nada aquí. Se escapaba por las paredes que la rodeaban y se volvía contra ella.

3

Daniel se dejó llevar por la corriente hacia la salida del aeropuerto, donde un pequeño grupo de taxistas sostenía en alto letreros escritos a mano con distintos nombres. Él echó una ojeada a los letreros, hizo una señal al que llevaba su nombre y dijo en alemán:

—Soy yo.

El conductor asintió con la cabeza y fueron juntos hasta un minibús de ocho asientos. Aparentemente el único pasajero era Daniel. Subió al vehículo mientras el conductor se encargaba del equipaje.

—¿Está lejos? —preguntó.

—A algo más de tres horas. Haremos una parada por el camino —dijo el conductor al cerrar la puerta corredera.

Salieron de Zúrich y bordearon un gran lago rodeado de montañas boscosas. Daniel hubiera querido preguntarle al conductor acerca de lo que iba viendo durante el trayecto, pero una mampara transparente los separaba. Se echó hacia atrás en su asiento mesándose la barba, un gesto que repitió varias veces durante el viaje.

No solo aceptó la visita por generosidad fraterna, debía reconocerlo. Su economía no era especialmente boyante. La sustitución que hacía como maestro finalizaría en otoño con el regreso de la profesora titular después de su baja por maternidad. Entonces tendría que arreglárselas con suplencias esporádicas aquí y allá y tal vez algún encargo de traducción. Ese verano no podría ir de vacaciones a ningún sitio. La propuesta de Max de pagarle el billete a Suiza había sido tentadora. Después de visitar la clínica podía quedarse una semana en un pequeño hotel en alguna ladera alpina y dedicar el tiempo a hacer moderadas escaladas por ese hermoso paisaje.

A través de la ventanilla se percibía el susurro de la vegetación al pasar. Olmos, fresnos, avellanos. Alrededor del lago se veían pequeñas y pintorescas casitas con jardines en pendiente. Grandes aves marrones sobrevolaban la carretera lentamente.

Daniel apenas había mantenido contacto con su hermano durante los últimos años. Max había vivido en el extranjero, igual que él. Primero en Londres, luego en otros sitios donde, por lo que Daniel tenía entendido, se dedicaba a algún tipo de negocio.

Desde su juventud, Max parecía haber estado en una montaña rusa de éxitos y adversidades que él mismo producía. Era capaz de mostrar un ingenio impresionante y una energía casi inhumana cuando emprendía un proyecto. Pero luego, repentinamente, cuando lograba lo que buscaba, empezaba a perder el interés por el asunto y, encogiéndose de hombros, lo dejaba todo, mientras que los empleados y clientes intentaban localizarlo en teléfonos y oficinas abandonados.

En varias ocasiones, el padre de los hermanos había tenido que superar duras pruebas para sacar y salvar a Max de diversos aprietos. Tal vez fueron precisamente esas turbulencias que rodeaban al impredecible hijo las que lo llevaron a derrumbarse una mañana en el suelo del cuarto de baño a causa de un infarto que poco después acabó con su vida.

Con motivo de un juicio, le realizaron un estudio psiquiátrico que determinó que Max padecía un trastorno bipolar. El diagnóstico aclaraba gran parte del enigmático caos en el que Max parecía encontrarse todo el tiempo, sus negocios temerarios, su comportamiento autodestructivo y su incapacidad para mantener una relación duradera con una mujer.

Daniel recibía llamadas telefónicas de su hermano de vez en cuando. Max parecía estar siempre algo bebido y las llamadas siempre las realizaba en momentos extraños.

Al morir su madre, Daniel se esforzó en vano en localizarlo, pero el entierro se llevó a cabo sin la asistencia de Max. Sin embargo, la noticia tuvo que llegarle de algún modo, ya que un par de meses después llamó para saber dónde estaba enterrada para llevarle flores. Daniel propuso un encuentro para ir los dos juntos. Max prometió llamarlo cuando estuviera en Suecia, pero nunca lo había hecho.

La mampara transparente se deslizó hacia un lado. El conductor se volvió hacia él y le dijo:

—Hay un sitio donde comer a unos kilómetros. ¿Quiere que paremos?

—No voy a comer, pero sí quisiera tomarme un café —contestó Daniel.

La mampara volvió a cerrarse. Poco después estaban de pie delante de dos tazas de café junto a la barra del establecimiento. No intercambiaron palabra alguna y a Daniel le agradó la música pop que rugía a través de los altavoces.

—¿Ha estado alguna vez en Himmelstal? —preguntó al fin el conductor.

—No, nunca. Voy a ver a mi hermano.

El conductor asintió como si ya lo supiera.

—¿Suele llevar a gente allí? —preguntó con cautela.

—De vez en cuando. Más que nada durante los noventa, cuando había una clínica de cirugía plástica. Cielo santo, entonces tuve que llevar a personas que parecían momias. No todas podían permanecer allí hasta que se curaran las heridas de las operaciones. Recuerdo en especial a una mujer de la que solo se veían los ojos entre las vendas. ¡Y qué ojos! Hinchados, llorosos, infinitamente tristes. Le dolía tanto que lloraba sin cesar. Cuando paramos aquí, ya que suelo parar siempre aquí porque está justo a mitad de camino a Zúrich, ella se quedó en el coche y tuve que ir a buscarle un zumo de naranja que ella se tomó con una pajita, sentada en el asiento trasero. Su esposo tenía una amante joven y ella se había hecho un lifting facial para recuperarle. Santo cielo. «Todo irá bien. Va a quedar hermosa», le dije acariciándole una mano, «no lo dude».

—¿Y ahora? ¿Qué hay allí? —preguntó Daniel.

El conductor lo miró sorprendido y mantuvo su taza en el aire.

—¿No se lo ha dicho su hermano?

—No exactamente. Creo que en la carta decía que era una clínica de rehabilitación.

—Sí, eso es —dijo el conductor con entusiasmo, dejando la taza sobre el plato—. ¿Continuamos?

Daniel se quedó dormido poco después de que el coche se pusiera en marcha, y cuando volvió a abrir los ojos estaban en un valle de prados verdes iluminados por el sol de la tarde. No había visto antes un verde tan intenso en la naturaleza. Parecía artificial, producto de aditivos químicos. Tal vez era la luz.

El valle se estrechaba y el paisaje cambiaba. El lado derecho de la carretera bordeaba con una pared rocosa casi vertical donde no llegaba el sol, por lo que el interior del coche se oscureció.

El conductor frenó de repente. Un hombre uniformado con camisa de manga corta y gorra se interpuso en su camino. Detrás de él había una barrera que cortaba el paso. Un poco más allá había una camioneta aparcada, de la que salió y se acercó a ellos otro hombre de uniforme.

El conductor bajó la ventanilla delantera e intercambió algunas palabras con uno de los hombres, mientras su compañero abría el maletero del coche. La mampara transparente que había entre el asiento delantero y el trasero seguía cerrada, por lo que Daniel no podía oír lo que decían. Abrió su ventanilla y escuchó. El hombre hablaba amablemente con el conductor, al parecer sobre el tiempo, en un dialecto alemán que era difícil de entender.

Luego se inclinó hacia la ventanilla de Daniel y le pidió que le enseñara la documentación. Daniel le ofreció el pasaporte. El hombre dijo algo que él no entendió.

—Dice que puede salir —tradujo el conductor girándose hacia el asiento trasero y abriendo la mampara que había entre ellos.

—¿Tengo que salir?

El conductor asintió con gesto alentador.

Daniel salió del coche.

Estaban de pie junto a la pared de la montaña, cubierta de musgo y helechos, de la que manaban pequeños arroyos aquí y allá. Podía percibir la fragancia de la montaña, fresca y ácida.

El hombre tenía un detector de metales que pasó rápidamente por el cuerpo de Daniel, por delante y por detrás.

—Ha viajado usted mucho —dijo amablemente mientras le devolvía el pasaporte.

El compañero puso en su sitio la maleta de Daniel después de revisarla, y cerró de nuevo el maletero.

—Sí, llegué esta mañana en un vuelo procedente de Estocolmo —contestó Daniel.

El hombre que llevaba el detector de metales se inclinó para entrar en la parte posterior del coche, y lo pasó rápidamente por el asiento trasero, luego indicó que estaba listo.

—Puede volver a entrar —dijo el conductor a Daniel, haciéndole una señal con la cabeza.

Los hombres le hicieron una indicación y el conductor puso en marcha el vehículo mientras se abría la barrera.

Daniel se acercó al asiento del conductor para hacerle una pregunta, pero este se anticipó.

—Control de rutina. La minuciosidad suiza —dijo activando la tecla del cristal de la mampara, que subió de nuevo delante del rostro de Daniel.

A través de la ventanilla abierta podía ver pasar la musgosa pared de la montaña y oír cómo retumbaba en ella el ruido del motor.

Se revolvió en el asiento. El control había hecho renacer su inquietud. No es que imaginara que la visita iba a ser divertida. Cuando Max lo llamaba después de tantos años debía ser por algo importante. Max le necesitaba.

Esta convicción le hizo conmoverse y entristecerse a la vez. Porque ¿cómo iba a poder ayudar a su hermano? Después de años de esperanzas frustradas, Max estaba más allá de toda ayuda.

Se consoló pensando que, a pesar de todo, había un gesto de buena voluntad en ese viaje. Había acudido a la llamada de Max. Iba a escucharlo, a estar ahí. Y después de un par de horas volvería a marcharse. Es todo lo que iba a pasar.

El minibús tomó una curva cerrada a la izquierda. Daniel abrió los ojos. Vio las praderas escarpadas, bosques de abetos y, más allá, un pueblo y el campanario de una iglesia. En un huerto en medio de un mar de dalias, una mujer trabajaba agachada. Se irguió al acercarse ellos y los saludó alzando una azada pequeña.

El conductor tomó un desvío y siguió subiendo por una pendiente estrecha. Bordearon una gran cantidad de abetos y el ascenso se hizo más pronunciado.

Daniel vio poco después la clínica, un imponente edificio del siglo XIX rodeado de un parque. El conductor llevó el vehículo hasta la entrada, sacó la maleta de Daniel y abrió la puerta del asiento del pasajero.

El aire que entró en el coche era tan puro y distinto que parecía que los pulmones se estremecían sorprendidos.

—Hemos llegado.

4

Max y Daniel eran gemelos monocigóticos, pero estuvieron a punto de que sus fechas de cumpleaños fueran distintas. Cuando la madre, de treinta y ocho años y primeriza, logró liberarse al fin de uno de los gemelos después de diez horas de dolorosas contracciones, Max, el otro, seguía dentro aún y al parecer tenía intención de quedarse un poco más. Transcurrían las últimas horas de la tarde y la comadrona, que también empezaba a estar cansada de todo, suspiró y dijo a la exhausta madre: «Parece que a estos niños vas a tener que organizarles distintas fiestas de cumpleaños».

Mientras lavaban, pesaban y dejaban a Daniel dormir plácidamente en una pequeña cuna, el obstetra intentó utilizar la ventosa, sin lograr ningún punto de apoyo en el obstinado y evasivo hermano, pero sí en el interior del cuerpo de la madre, que estuvo a punto de ser vuelta del revés como una camiseta. Cuando la ventosa finalmente se puso donde debía, Max pareció darse cuenta de que iba en serio, se adaptó a la situación e hizo la primera de las muchas carreras rápidas que más tarde sorprenderían a quienes le rodeaban.

—Ya lo tenemos —dijo el doctor. Pero antes de que terminara la frase el cuerpo ya había salido por sí mismo sin necesitar ayuda, deslizándose a toda velocidad entre sangre y mucosidad, como por un tobogán de agua, hasta que fue a parar a las rodillas del obstetra.

Eran las doce menos cinco de la noche, así que los hermanos, a pesar de todo, celebrarían los cumpleaños juntos.

Las doce menos cinco. ¿Cómo podía interpretarse eso?

Tal vez Max se esforzó por ser único a toda costa evitando nacer el mismo día que su hermano, pero en el último minuto cedió y renunció a su individualidad y protagonismo.

O tal vez habría que interpretarlo como solía hacer el entorno de Max cuando llegaba tarde —pero no demasiado tarde— a una cita, a la salida del tren o al mostrador de facturación antes de tomar un avión, y con una sonrisa preguntaba a sus nerviosos amigos qué esperaban de un muchacho que había nacido a las doce menos cinco de la noche, alguien que está al límite del equilibrio, destinado a llamar la atención.

Los chicos pasaron los primeros años con sus padres en el chalé que tenían en Gotemburgo. El padre era un empresario de éxito en el sector de la electrónica y la madre había cursado, hasta el nacimiento de los niños, estudios universitarios en Humanidades, por mero entretenimiento.

Los dos gemelos eran muy distintos desde el principio.

Daniel comía bien, casi nunca lloraba y seguía su curva de peso del modo más ejemplar.

Max iba retrasado en el desarrollo, y cuando a los veinte meses seguía sin decir una sola palabra ni hacía un solo movimiento, su madre se preocupó. Llevó a los dos niños a una pediatra de prestigio en Uppsala, la ciudad donde había vivido en su niñez. Cuando esta vio a los dos chicos juntos, pensó que la explicación era simple. En cuanto Max dirigía la mirada hacia uno de los divertidos juguetes que la pediatra esparcía con propósito experimental, Daniel se desplazaba gateando sobre sus regordetas y pequeñas piernas para ir a buscárselo.

—Tú misma puedes verlo —dijo a la madre de los gemelos y luego añadió, mientras señalaba a los niños con el bolígrafo—: Max no necesita buscarlo ya que Daniel lo hace por él. ¿Habla también por su hermano?

La madre asintió con la cabeza, y le contó que Daniel entendía de un modo casi misterioso las necesidades y sentimientos del hermano y los traducía al entorno en su vocabulario escaso pero hábilmente aprovechado. Él podía decir si Max tenía sed, calor o había que cambiarle el pañal.

A la pediatra le preocupaba la relación simbiótica de los hermanos y propuso que se los separara por un tiempo.

—Max no tendrá motivación alguna para andar ni para hablar mientras su hermano siempre le facilite lo que quiere —explicó.

La madre tenía dudas al principio acerca de una separación que ella consideraba iba a ser dolorosa para ellos, después de haber vivido tan unidos. Pero confiaba en la doctora, que era una autoridad tanto en pediatría como en psicología infantil y, después de considerarlo detenidamente y de largas discusiones con el padre de los niños, a quien le parecía una idea razonable, cedió al fin. Decidieron que los hijos se separaran durante el verano, cuando el padre estaba de vacaciones y podía encargarse de Max en la casa en Gotemburgo, mientras que la madre se llevó a Daniel a la de sus padres, en Uppsala. Según la pediatra, el verano es también la época en la que los niños se desarrollan con más rapidez y cuando están más abiertos a los cambios.

La primera semana ambos niños lloraron desesperados con su respectivo progenitor en su respectiva ciudad.

La semana siguiente, Daniel entró en una fase más tranquila. Parecía darse cuenta de las ventajas de ser hijo único y disfrutó de las atenciones de su madre y de sus abuelos sin tener que compartirlas.

Max, sin embargo, siguió berreando. Día y noche. El padre, que era novato en asuntos relacionados con el cuidado de niños, parecía cada vez más desesperado cuando telefoneaba a Uppsala. La madre quería abandonar el experimento y habló con la pediatra que, sin embargo, los animó a seguir. Pero el padre necesitaba ayuda de una niñera.

Sin embargo, encontrar una niñera a mediados de verano no era tan fácil. Y la madre de los gemelos, como es natural, no quería dejar a su hijo a cualquiera. No quería ni pensar en una adolescente descuidada, inmadura y desesperada por necesitar un trabajo de verano.

—Veré qué puedo hacer —dijo la doctora ante los lamentos de la madre, y un par de días después la llamó para recomendarle a una tal Anna Rupke para la tarea. Tenía treinta y dos años y antes había sido enfermera de niños con disfunciones mentales, pero se había interesado tanto por la mente de los niños que había empezado a estudiar psicología y pedagogía, y ahora estaba haciendo una tesis doctoral. La pediatra la había tenido como alumna en un seminario y había quedado impresionada por la capacidad y dedicación de Anna. Vivía en Uppsala, pero si la familia podía encargarse del alojamiento, estaría dispuesta a trasladarse a Gotemburgo y hacerse cargo de Max durante el verano.

Dos días después, Anna Rupke se trasladó al cuarto de invitados de la familia. Su presencia facilitó la vida de manera significativa. A la joven no parecía afectarle lo más mínimo los gritos del niño y podía leer tranquilamente el informe de una investigación mientras Max, sentado en el suelo, gritaba de tal modo que las paredes temblaban. El padre se movía de vez en cuando con sigilo por la habitación del niño preguntando si eso era normal. ¿Tal vez tenía el pequeño una enfermedad grave? Anna sacudía la cabeza con sonrisa de experta.

¿Pero no debería tener hambre? No había comido nada en todo el día.

Sin levantar la vista del informe, Anna hizo un gesto y miró unas galletas de frambuesa que estaban sobre un taburete a unos metros de él. A Max le encantaban. El padre tuvo que resistir el impulso de ir a buscarlas y dárselas. Salió de la habitación, soportó los gritos en su despacho situado en el piso de arriba durante una hora y luego, cuando ya no los aguantaba ni un segundo más, cesaron. Bajó las escaleras rápidamente temiendo que el niño se hubiera desmayado a causa del cansancio o del hambre.

Cuando entró en el cuarto, vio a su hijo medio tumbado, arrastrándose hacia el taburete con la mirada fija en las galletas, muy concentrado y enfadado. Max se agarró al taburete, se incorporó enérgicamente y se apoderó de las galletas. Dio un gran mordisco y, con la boca llena, se dio la vuelta y sonrió con una sonrisa de triunfo tan amplia que la mitad de lo que había mordido se le salió de la boca.

Anna Rupke lanzó una mirada cómplice al padre y luego volvió a sumergirse en su lectura.

La semana siguiente fue intensa. Con la ayuda de galletas de frambuesa hábilmente colocadas, Max superó rápidamente las fases de arrastrarse, gatear, ponerse en pie y dar los primeros pasos.

Una semana después Anna la emprendió con el habla. Max se comunicaba al principio a su modo, o sea, señalando y gritando. Pero en vez de dar vueltas desesperadamente intentando alcanzarle distintas cosas que Max podía querer, Anna se quedaba tranquila sentada con alguno de sus libros. Solo era recompensado si pronunciaba la palabra correcta. Porque Max tenía un gran vocabulario pasivo y entendía a los demás mejor de lo que ellos podían imaginar.

Al final del verano llegó el momento de volver a juntar a los hermanos.

Parecía que no se reconocían.

Daniel se mostró tímido y vacilante, igual que con cualquier otro niño desconocido.

Max pareció ver a su hermano como un intruso y se puso agresivo cuando Daniel se apoderó de los juguetes que él consideraba de su propiedad. (Una reacción nada inesperada, teniendo en cuenta que «mío» era la primera palabra que Max había pronunciado y la primera frase: ¡quiero eso!)

Desafortunadamente, durante el tiempo que habían estado separados, los padres habían llegado a considerar que el gemelo que cuidaban era «su» niño. Por eso, cada vez que los niños estaban en desacuerdo se dividía la familia en dos bandos. A un lado, estaba la madre y Daniel, con los abuelos maternos como apoyo al fondo. Al otro lado, estaba el padre, Anna Rupke y Max. La madre consideraba que Max trataba mal al pequeño Daniel. El padre y Anna consideraban que el comportamiento agresivo de Max era positivo y un modo de expresar la emancipación de su hermano.

Después del fracaso de la unificación y tras consultarlo con la pediatra de Uppsala, decidieron volver a separar a los niños.

Anna Rupke debería haber retomado su tesis, pero decidió hacer una pausa y continuar como niñera de Max. O pedagoga, como prefería llamarse. El padre de los chicos se lo agradeció profundamente, consciente de que Anna dejaba a un lado una prometedora carrera. Pero Anna aseguraba que Max era un niño tan interesante que más que un obstáculo era una posibilidad para su investigación.

La madre volvió a llevarse a Daniel con sus padres a Uppsala y de ese modo los padres vivieron separados, cada uno con su gemelo, durante todo el otoño, hablando por teléfono a diario sobre los avances de los niños.

Para Navidad iba a llevarse a cabo otro intento de reencuentro. Pero la brecha en la familia era tan profunda que parecía imposible repararla. Durante las largas separaciones del matrimonio el padre, había iniciado una relación con la niñera de su hijo.

No sabía bien cómo había ocurrido. Había comenzado con que él se sintió impresionado. De lo bien que manejaba Anna a Max, de su seguridad, paciencia e inteligencia. Comprobó con satisfacción que ella era por naturaleza científica y pragmática, igual que él, no una persona indecisa y sentimental como la madre de los niños. Y de modo imperceptible pasó de sentirse impresionado a sentirse atraído. Por sus marcados pómulos eslavos, por el fresco aroma a champú que dejaba en el cuarto de baño, su modo de girar cuidadosamente la cadena de su cuello y los sonoros bostezos que salían del cuarto de invitados antes de que ella se quedara dormida.

Tal vez era tan simple como que un hombre se sienta atraído por la mujer que vive en su casa y cuida de su hijo.

La madre se había procurado una existencia propia en Uppsala durante el otoño. Mientras que su madre cuidaba a Daniel, ella trabajaba algunas horas al día como secretaria en el departamento de Lenguas Clásicas en el que su padre siempre había ejercido de profesor.

Un año después se confirmó el arreglo. Los padres de los niños se separaron, el padre se casó con Anna y la madre se instaló en un apartamento a diez minutos de camino del de sus padres.

Así que los gemelos crecieron cada uno con un progenitor y se veían una sola vez al año, el 28 de octubre, día del cumpleaños de ambos.

Todos estaban tensos ante esas reuniones de cumpleaños. ¿Eran los hermanos idénticos aún? ¿Qué tenían en común? ¿En qué eran distintos?

Era evidente que los chicos mantenían sus diferencias a pesar de ser gemelos. Max era sociable, emprendedor, locuaz. Daniel era retraído y cauteloso. Parecía extraño que Max hubiera sido, en algún momento, completamente dependiente de su hermano para obtener lo que quería.

Pero mientras que en cada encuentro se volvían más distintos en su conducta, a la vez eran más parecidos en el aspecto físico. Max, que al principio era más bajo y delgado que su hermano, creció rápidamente, y a partir de los tres años, la altura y las curvas de peso de los chicos coincidían por completo. La similitud de los rostros también apareció con más claridad cuando los rasgos de Daniel ya no iban ocultos en mofletes rosados de bebé y la voz de Max, que en los primeros años había sido aguda y penetrante, adquirió en torno a los cinco años el tono agradable de la de Daniel. Cuando los chicos se encontraron en su séptimo cumpleaños pudieron comprobar, con una mezcla de miedo y fascinación, que estaban ante el reflejo de su propia imagen.

Para la celebración de los cumpleaños, la única ocasión en que se reunían los dos bandos —por un lado Max, el padre y Anna, y por el otro Daniel, la madre y los abuelos maternos—, se despertaban todo tipo de emociones. Los abuelos consideraban al padre un traidor y un adúltero. La madre criticaba el modo en que Anna educaba a su hijo. Esta, que se consideraba experta en la materia, no aceptaba reprimendas de aficionados. Y el padre de los niños se sentía confundido al ver a su hijo duplicado de repente.

Mientras que los adultos discutían y se gritaban, los dos chicos correteaban por el jardín, bajaban al sótano o buscaban algún otro lugar emocionante. Sentían atracción el uno por el otro, se mostraban curiosos y estaban expectantes. Se enfadaban, se distanciaban y luego volvían a encontrarse. Se peleaban, reían, lloraban y se consolaban mutuamente. Durante una sola e intensiva jornada, los niños se sometían a unas emociones tan fuertes que durante la semana siguiente estaban agotados por completo, y con frecuencia sufrían fiebres muy altas.

Aunque los adultos no estaban de acuerdo en casi nada, coincidían completamente en una cosa: una reunión al año era suficiente.

5

Daniel entró en un recinto que parecía más el lobby de un viejo y lujoso hotel que la entrada de un centro hospitalario.

Le recibió una mujer joven que llevaba un bonito vestido azul claro y zapatos de tacón no muy alto. Su atuendo, su porte erguido y su sonrisa recordaban a los de una auxiliar de vuelo. Y de hecho ella se presentó así, como «azafata».

Ella supo enseguida quién era Daniel y a quién iba a visitar. Le pidió que escribiera su nombre en un libro de registro con tapas forradas de tela verde y luego le indicó una zona de sillones que se encontraban junto a una espléndida chimenea de estilo modernista. La parte superior de la pared estaba adornada con un par de esquís antiguos cruzados y a los lados dos cabezas de animal disecadas: una cabra montesa con barbas y enormes cuernos estriados y un zorro que mostraba sus afilados dientes superiores.

—Su hermano vendrá enseguida, voy a decirle que está usted aquí. Mi compañero le llevará el equipaje al cuarto de invitados.

Daniel se disponía a sentarse cuando apareció un hombre rubio con camisa de auxiliar de vuelo y corbata y se llevó su maleta.

—Pero yo no voy a quedarme aquí. Voy a irme luego a un hotel —protestó Daniel—. ¿Puedo dejar mi maleta aquí un par de horas?

El hombre se detuvo y se dio la vuelta.

—¿A qué hotel va?

—No lo sé bien. El que esté más cerca, supongo. ¿Puede recomendarme alguno usted?

La mujer y el hombre se miraron preocupados.

—Sin duda le queda demasiado lejos —dijo la mujer—. Y aquí en la montaña hay sobre todo hoteles de tratamiento que tienen clientes fijos y suelen estar reservados con meses de antelación.

—Se supone que hay un pueblo un poco más abajo. ¿No hay nadie que alquile una habitación allí? —preguntó Daniel.

—Nosotros no recomendamos a los visitantes que se queden en el pueblo —dijo la mujer—. ¿Alguien le ha ofrecido que viva allí?

Ella seguía sonriendo, pero su mirada era algo más severa.

—No —dijo Daniel—. Era solo una idea.

El hombre carraspeó y dijo con serenidad:

—Si alguien le ofrece habitación en el pueblo, simplemente diga que no. Amablemente, pero con determinación. Le propongo que se quede en alguna de nuestras habitaciones de invitados. La mayoría de los visitantes suelen hacerlo. Puede quedarse aquí varios días, en este momento tenemos muchas habitaciones.

—No lo había planeado así.

—No le cuesta nada. La mayoría de los familiares vienen de lejos, así que consideramos razonable que puedan quedarse aquí algunos días. Para que puedan conocer el lugar y relacionarse de un modo más natural. ¿No había estado nunca en Himmelstal?

—No.

El hombre, que durante toda la conversación había seguido sujetando su maleta, pensó que la cuestión ya estaba decidida.

—¿Tal vez quiera ver su habitación e instalarse? Cogeremos el ascensor que está ahí —dijo, y se puso a andar delante de él por la gruesa alfombra.

Daniel lo siguió. «Tal vez sea una buena idea quedarse una noche aquí», pensó en el ascensor mientras subían. Era muy tarde y no tenía ganas de andar por ahí en busca de una habitación a esas horas.

La habitación era pequeña, pero luminosa y estaba bien decorada. Sobre una mesa blanca, había un jarrón con flores recién cortadas y las vistas panorámicas del valle y las cumbres lejanas colmaban las expectativas de un turista que va de vacaciones a los Alpes.

Himmelstal. El Valle del Paraíso. «Un hermoso nombre para un hermoso lugar», pensó Daniel.

Se lavó en el lavamanos y se puso una camisa limpia. Luego se tumbó de espaldas en la cama y descansó unos minutos. Enseguida percibió que la cama era nueva, cómoda y de calidad. Le hubiera gustado quedarse y dormir algunas horas antes de encontrarse con su hermano. Pero la azafata ya le había dicho a Max que estaba aquí. Tendría que dormir después.

Mientras bajaba en el ascensor hacia el vestíbulo, comprendió por qué le había parecido tan extraña la conversación que habían mantenido recientemente allí abajo. Lo había notado todo el tiempo mientras hablaba con el hombre y la azafata, pero no había caído en ello hasta ahora. Hablaban distinto idioma. Él les había hablado en alemán, que suponía era su idioma materno, y ellos le habían contestado en inglés.

Estaba tan acostumbrado a cambiar de un idioma a otro que apenas se había dado cuenta. Solo había sentido una discordancia, algo irregular.

Siempre se le habían dado bien los idiomas. De niño había pasado mucho tiempo en casa de su abuelo materno, que era investigador lingüístico. Su madre y él solían almorzar en casa de los abuelos casi todos los días. Mientras la madre y la abuela recogían la cocina, Daniel acompañaba al abuelo hasta su gran estudio, donde siempre olía a tabaco.

A Daniel le encantaba sentarse en el suelo y examinar los libros con fotos de inscripciones en tumbas egipcias, esculturas griegas y grabados medievales, mientras el abuelo le hablaba de las lenguas vivas y de las muertas. De cómo estaban emparentados los idiomas unos con otros, precisamente igual que las personas, y de que el origen de las palabras podía remontarse a muchos siglos atrás. A Daniel eso le parecía fascinante. Le preguntaba a su abuelo continuamente de dónde procedían distintas palabras. A veces le respondía directamente, otras tenía que buscar la palabra en un libro de su escritorio.

Daniel descubrió con sorpresa que las palabras que él utilizaba con toda naturalidad eran mucho más viejas que él, más que el abuelo y más aún que la vetusta casa con sus crujientes suelos de madera. Habían viajado mucho por lejanos países y distintas épocas antes de aterrizar suavemente en la pequeña boca de Daniel como una mariposa en el cáliz de una flor. Y continuarían su largo camino después de que él ya hubiera desaparecido.

Él había mantenido ese gusto reverente por el idioma. Después de elegir la rama clásica en la escuela secundaria, estudió alemán y francés en la universidad y más adelante trabajó como intérprete del Parlamento europeo en Bruselas y Estrasburgo.

Expresar con su propia voz las ideas y opiniones de otra persona, que a menudo estaban en desacuerdo con las suyas, le estimulaba de un modo extraño, apasionante. Cuando lo que el otro decía tenía un fuerte contenido sentimental no bastaba con interpretar la lengua hablada, tenía que transmitir también su mensaje a través de ademanes y gestos. Entonces podía sentirse como una marioneta a la que alguien levantaba la mano. Como si su propia alma se apagara. Oía cómo cambiaba su voz y cómo estaba ejercitando músculos faciales que normalmente no utilizaba. «¡Ah, sí!», pensaba entusiasmado, «¡así es como te sientes tú!».

Alguna vez, al acabar la traducción de un debate inusualmente intenso, podía transcurrir un breve espacio de tiempo antes de que volviera a ser él mismo. Durante unos segundos vertiginosos experimentaba la sensación de no ser nadie en absoluto.

En algunas ocasiones había sido confundido con la persona a la que interpretaba. Los interlocutores que no estaban de acuerdo podían llegar a tratarlo de modo conciso y hasta con desdén, al verlo como una extensión de sus oponentes.

También ocurría lo contrario, que la simpatía hacia una persona a la que traducía le salpicaba también a él. Así fue, según sospechaba, cómo logró despertar el interés de la mujer que luego sería su esposa.

Emma era abogada, especializada en Derecho Ambiental Internacional. La misión de Daniel era hacer de intérprete en una conversación entre ella y un alemán experto en el cuidado de las aguas, un señor de mediana edad, elegante y muy atractivo. Mientras estaba interpretando, Daniel sintió una fuerte conexión con el alemán, y, de modo casi misterioso, le pareció saber lo que él iba a decir, antes incluso de que pronunciara las palabras.

Parecía que Emma también los había considerado como una sola persona, porque, después de que el hombre se marchara, ella había seguido discutiendo sobre el cuidado de las aguas con Daniel, como si él fuera su interlocutor en vez de su imitador en la sombra. Daniel tuvo que recordarle una y otra vez que en realidad no sabía nada acerca de cuestiones relacionadas con el agua. Pero la conversación ya se había iniciado. Se deslizó hacia otros temas, continuó por la tarde en un pequeño restaurante italiano y luego, bastante borrachos, fueron a la habitación del hotel de ella. En los momentos íntimos, ella le llamó un par de veces «mein Herr» en tono de broma, lo que a él le molestaba un poco.

Ni siquiera después de casados pudo liberarse Daniel de la sensación de que su esposa le confundía con otra persona, ni de que ella parecía decepcionada cada vez que se le recordaba su error.

Luego descubrió que ella le era infiel con un biólogo de Múnich y se separaron.

Daniel tuvo una crisis espiritual el año posterior al divorcio. No sabía realmente el motivo. Había superado el divorcio con una rapidez asombrosa y después pensó que había sido una decisión sensata. Era valorado en su trabajo, tenía un buen sueldo y vivía en un apartamento moderno en el centro de Bruselas. Tenía relaciones cortas con mujeres inmersas en su carrera profesional que estaban tan poco interesadas como él en mantener una relación seria. En realidad no le faltaba nada. Hasta que un día, repentinamente, se dio cuenta de que su vida estaba totalmente vacía y carecía de sentido. Que todas sus relaciones eran volátiles como el gas y que las palabras que pronunciaba en su trabajo eran de otros. ¿Quién era él realmente? Sí, era un títere que hacía aspavientos unas horas al día y luego se tiraba en un rincón. Solo vivía cuando hacía de intérprete, y esa vida no era la suya, era prestada.

Esa visión cristalina golpeó a Daniel una mañana cuando iba de camino al trabajo y se detuvo en un quiosco a comprar un periódico. Se quedó inmóvil, como petrificado, con las monedas en la mano. El vendedor le preguntó qué periódico quería, pero él no pudo responder. Volvió a guardarse el dinero en el bolsillo y se dejó caer en un banco que estaba cerca, sintiéndose infinitamente cansado. Ese día tenía que hacer una tarea importante, pero le resultaba imposible trabajar.

Estuvo dos meses de baja por enfermedad. Por depresión, según el certificado médico. Pero se dio cuenta de que se trataba de algo más grave, era como una visión terrible. Una revelación de naturaleza casi religiosa. Igual que a los santos les dañaba la luz, a él le había dañado la oscuridad y había sentido precisamente esa sensación de verdad absoluta que había oído contar a esas personas. La ilusoria cortina de la existencia se había deslizado y él se había contemplado a sí mismo y a su vida tal cual eran. La experiencia había resultado impactante, pero al mismo tiempo estaba profundamente agradecido por ello y se estremeció ante la idea de que hubiera podido seguir viviendo en el engaño.

Daniel renunció a su empleo de intérprete, volvió a Uppsala, su ciudad, y encontró un trabajo temporal como profesor de idiomas en un instituto. El empleo estaba obviamente peor remunerado que su trabajo anterior, pero era perfecto hasta que decidiera lo que iba hacer con su vida.

En su tiempo libre jugaba en el ordenador. World of Warcraft y Grand Theft Auto. Al principio como un pasatiempo y luego cada vez con mayor dedicación. Cuanto más gris era su vida real, más animados le parecían los mundos ficticios. Aulas y claustros de profesores se convirtieron en salas de espera donde pasaba incontables horas recitando formas verbales y charlando con sus colegas como un sonámbulo. Cuando acababa la jornada laboral, bajaba las persianas de su pequeño estudio, encendía el ordenador y se lanzaba a lo único en la vida que podía lograr que su corazón palpitara de emoción y que el cerebro chispeara con recursos de astucia. Al caer en la cama de madrugada, completamente exhausto después de duras luchas y huidas temerarias, le sorprendía ser capaz de sentir con tanta fuerza algo inexistente, cuando la realidad le afectaba tan poco.

6

Daniel acababa de salir del ascensor y se dirigía hacia los sillones que estaban frente a la chimenea cuando se abrió la puerta y Max se acercó a él.

Ese era el momento que a él siempre le había preocupado. Aunque lo había experimentado muchas veces, nunca se acostumbraba a encontrarse consigo mismo, a mirar sus propios ojos, a enfrentarse a sus propios rasgos faciales.

Para su alivio, la experiencia se modificó esta vez. El hombre que iba a su encuentro bajo las lámparas de cristal le resultó muy familiar, aunque distante y evasivo.

Daniel se pasó la mano por la barba rápidamente, como para cerciorarse de que todavía estaba ahí ese escudo suave pero eficaz que protegía su delicado rostro.

—¡Hermano! ¡No puedo creerlo! ¡Has venido!

Soltó sonoras carcajadas mientras juntaba sus puños cerrados en un gesto de triunfo, mirando hacia el techo como si diera las gracias a un dios invisible.

Daniel, cauteloso, le devolvió la sonrisa.

—Claro que he venido —dijo—. Me alegro de verte. Tienes buen aspecto.

—En general estoy bien. ¿Cómo estás tú? ¡Cielo santo, todavía llevas esa barba estúpida! Está cada vez peor. Me sorprende que te dejaran subir al avión. Pareces un talibán.

Max cogió la barba de Daniel y tiró de ella bromeando.

—Me gusta —dijo Daniel retrocediendo.

—¿De verdad? —dijo Max riéndose—. ¡Y esas gafas! ¿Hay tiendas de monturas usadas? ¿O dónde las has encontrado? ¿Por qué no usas lentillas como cualquier persona sensata?

—Me parece incómodo meterse cosas en los ojos.

—Tonterías. Pero es muy pesado. Llevo varios años pensando operarme con láser, solo que no he encontrado el momento oportuno. Hay que reservar dos semanas libres para la curación. ¿Cuándo iba a tener tiempo yo para eso? Vale, vamos a bajar las cosas y luego cenaremos en el restaurante. Hoy hay trucha de menú, lo he mirado. ¿Dónde está tu equipaje?

—El personal lo ha subido al cuarto de invitados.

—¿El cuarto de invitados? ¡Vaya tontería! Tú eres mi invitado y de nadie más. Por supuesto, te quedas en mi casa.

—¿Dónde vives?

—Tengo una pequeña cabaña muy cerca de aquí. Sencilla pero agradable. ¡El cuarto de invitados! ¿Es esa llave que tienes ahí?

Max le quitó a Daniel la llave con la anilla de latón y se dirigió hacia el ascensor.

—Espera aquí —le ordenó mientras pulsaba el botón del ascensor.

Después de esperar tres segundos se rindió y subió las escaleras de dos en dos.

Daniel se quedó de pie, pasmado y desconcertado. Sorprendido, dominado, dejado de lado. Todo había ido muy rápido.

Unos minutos después, Max volvió con la maleta y, con paso rápido y decidido, atravesó las puertas de entrada, bajó la gran escalera y cruzó el parque. Daniel, obediente, corrió tras él. ¿Qué otra cosa podía hacer?

—Parece que este es un buen sitio —dijo cuando se puso a la altura del hermano—. El personal es agradable. No llevan batas blancas.

—No, ¿por qué iban a llevarlas? Que yo sepa, nadie se ha curado gracias a una bata blanca. Me gusta la ropa que llevan las azafatas. Tiene estilo. Y es sexy. ¿No te parece?

—Sí, tal vez.

Más arriba del parque había un grupo de casas pequeñas hechas de troncos, de estilo alpino. Max abrió la puerta de una de ellas y le dijo a Daniel que entrara.

—Aquí vivo. ¿Qué te parece?

La cabaña se componía de una sola habitación decorada con muebles rústicos de pino y bancos fijados a la pared cubiertos de cojines con motivos folclóricos. Había una chimenea, una cocina pequeña y un dormitorio separado por una cortina.

—Aquí se puede vivir con más comodidad, pero prefiero este modo sencillo —dijo Max dejando de golpe la maleta de Daniel en el suelo—. Puedes dormir en esta litera. No te importará por una noche, ¿verdad?

—¿Vives solo aquí? —preguntó Daniel sorprendido.

—Por supuesto. No quiero vivir con nadie. Aparte de ti, se entiende. No. Quiero tener mis propias cosas. Es la ventaja de vivir en un lugar como este. Donde no hay mucho que elegir. Ahora vamos a cenar. Espero que no hayas comido en ese sitio espantoso donde suele detenerse el conductor. Creo que tiene un acuerdo con ellos.

—No, solo tomamos café.

—Bien, entonces estarás en condiciones de valorar una trucha recién pescada y un buen vino Riesling frío. O lo que prefieras. Pero yo te recomiendo la trucha.

Max quiso enseñarle la zona a su hermano antes de cenar.

La clínica era más grande de lo que Daniel pensaba al principio. Además del antiguo edificio principal, había unos edificios altos y modernos con fachadas de cristal. Todo estaba rodeado del hermoso parque por donde la gente se movía con paso ágil. La mayoría llevaban ropa deportiva y tenían más aspecto de turistas saludables que de pacientes en rehabilitación. Daniel supuso que, igual que su hermano, tendrían problemas de índole psíquica.

—Por cierto, ¿juegas al tenis? —preguntó Max—. Podemos reservar una pista y jugar un partido mañana temprano.

—No, gracias.

—Bueno, entonces allí tienes un centro de entrenamiento. Polideportivo. Ping-pong. Y un gimnasio realmente bueno.

Max señaló un gran edificio a la vuelta de la esquina por la que iban.

En la parte de atrás había una piscina. Un par de pacientes estaban tumbados en hamacas blancas, aprovechando el sol de la tarde. Daniel se hizo sombra con la mano y los miró con cierto asombro.

—Cuando escribiste diciéndome que estabas en una clínica de rehabilitación, me esperaba algo completamente distinto —dijo—. Algo más parecido a un hospital.

Max asintió con la cabeza.

—Como comprenderás, esto es una clínica privada. Para los que pueden permitírselo.

—¿Cuánto cuesta estar aquí?

Max arrugó su rostro en una mueca y sacudió la cabeza como si le resultara doloroso hablar de ello.

—Demasiado para lo que puedo permitirme. Puedo hacerlo por el momento. Pero si no me recupero pronto, tendré graves problemas. Por eso me comporto lo más normal que puedo. Guardo las distancias con los más locos, flirteo con las mujeres del personal y mantengo conversaciones inteligentes con los médicos. Y he oído decir a mis espaldas: «¿Qué demonios hace este aquí? Está más fresco que una rosa». Por supuesto, existe el riesgo de que te retengan aquí para ganar más dinero. Por eso le he dejado claro a mi médica, Gisela Obermann, que casi he agotado mis ahorros y que agradecería que me diera pronto el alta.

Caminaron por el parque. El viento era fresco y de la zona inferior venía un olor a bosque de pinos. Se podía oír el golpe sordo y regular de las pelotas en las pistas de tenis.

—¿Qué clase de tratamiento recibes? —preguntó Daniel.

—Ninguno.

—Pero, al menos, recibirás tu medicación habitual, ¿no?

Un hombre se acercaba por una de las aceras. Parecía que quería hablar con ellos, pero Max pasó su brazo por los hombros de Daniel y lo llevó a toda prisa por otro camino.

—Gisela me retiró toda la medicación cuando llegué aquí. Quería saber cómo funciono sin ella. Siempre quiere ver cómo es el paciente sin medicinas.

Se detuvo, se puso enfrente de Daniel con una mano sobre su hombro y prosiguió en tono decidido y persuasorio, remarcando cada sílaba:

—Analizar a un paciente medicado es tan inapropiado para un psiquiatra como para un médico revisar a un paciente vestido, ya que este podría tener erupción cutánea o tumores sin que el médico los viera. La tarea principal de los psicofármacos, como la de la ropa, es ocultar. No curan nada, no matan bacterias nocivas o similares, como hace la penicilina. Solo encubren la enfermedad como un revestimiento protector.

Daniel asintió con la cabeza y retrocedió un paso para evitar la saliva que salpicaba de los labios ansiosos de Max.

—O como una de esas redes que protegen de las voladuras, ya me entiendes —continuó el hermano—. Las que amortiguan las explosiones evitando que piedras y rocas salten por el aire y causen daños. Seguro y agradable para el entorno, sin duda. Pero...

Max levantó la cabeza, fijó los ojos en Daniel y bajó la voz hasta un tono de intenso cuchicheo:

—¡Qué daños producirán en el interior esas explosiones reprimidas!

Hizo una pausa mientras miraba a Daniel fijamente y luego empezó a andar de nuevo.

Un muchacho con ropa de deporte iba hacia ellos corriendo, y tuvieron que dar un paso a un lado para dejarlo pasar.

—¿Y qué opina ella, tu doctora, de cómo funcionas sin medicinas? —preguntó Daniel con cautela.

—Bien, supongo. La última vez que hablé con ella me dijo que no veía ningún motivo para darme nada.

—¿De verdad?

Daniel estaba asombrado. Por lo que él sabía, Max había tenido que tomar medicación con regularidad desde la adolescencia. Aunque periódicamente la ignoraba, lo que todos, incluido él mismo, consideraban un gran error. Si se tomaba las medicinas se encontraba bien y podía llevar una vida relativamente normal. Y ahora afirmaba que su médica le había quitado toda la medicación. Resultaba curioso.

Max se echó a reír.

—No pongas esa cara de susto. Hay algo que se llama autosanación, ¿no lo sabías? Es en lo que se centran aquí principalmente. En el poder curativo de la naturaleza.

Max señaló con la mano la ladera de césped, las fachadas de cristal y la montaña.

—Comida rica y nutritiva. Aire puro. Paz y tranquilidad. Viejos remedios efectivos que quedaron en el olvido cuando llegaron todos esos preparados químicos. A menudo se suele pensar que se requieren muchas cosas para levantar o hundir a una persona. Que somos colosos de acero difíciles de derribar; e igual de difíciles de poner en pie una vez que hemos caído. Pero piensa solo en lo que un poco de estrés puede hacerle a una persona. Hay varias personas en la clínica con síndrome de fatiga crónica. ¿Has visto alguna vez a una persona así? Una mujer estaba siempre sentada mirando al frente, sin saber siquiera su nombre. Había que darle de comer porque no sabía utilizar el tenedor. Podría pensarse que estaba así a causa de algún espantoso trauma que la ha dejado de ese modo, experiencias de la guerra, torturas. Pero no, era simplemente estrés. Demasiadas exigencias, presiones de arriba y de abajo. Es extraño que la gente pueda quedar totalmente destrozada por culpa del estrés. Pero en realidad los seres humanos somos estructuras bastante simples. No se necesita mucho para que nos desmoronemos. Y tampoco se necesita mucho para volvernos a levantar. Tiempo. Tranquilidad. Un entorno natural de gran belleza. Cosas sencillas, pero que no vemos al pasar.

Daniel asintió vacilante.

—¿Entonces tú estás... curado?

Max se volvió hacia él con una sonrisa radiante.

—Al menos voy por buen camino, según la doctora Obermann.

—Me alegro de oírlo.

Max asintió con la cabeza y batió las palmas en un sonoro aplauso como signo de que la discusión había concluido.

—Bueno, ¡ahora tenemos que comer!

7

Para asombro de Daniel, en la clínica había un restaurante de categoría. Estaba situado en un hermoso salón en la segunda planta del edificio principal, con techos de estuco y alfombras orientales. En las mesas había manteles blancos, copas grandes y servilletas de lino. Aparte de ellos en el local solo había un hombre mayor sentado en una mesa en un rincón.

—¿Esto es para los pacientes? —exclamó Daniel asombrado, mientras Max se dirigía hacia una mesa y se sentaba.

—¿Qué pacientes? Aquí no hay pacientes. Somos clientes a los que nos cuesta un ojo de la cara quedarnos aquí a reposar un poco. Algo de comida decente en un ambiente agradable es, sin duda, lo mínimo que podemos pedir. Probaremos la trucha.

Max hizo un gesto disuasorio a la camarera que intentaba ofrecerles la carta.

—Y una botella de Gobelsburger. Muy fría.

La camarera asintió amablemente con la cabeza y se alejó.

—¿Y cómo te van a ti las cosas, Daniel, o te lo he preguntado ya? En tal caso no recuerdo tu respuesta —dijo Max.

—Va todo bien. Vivo en Uppsala, como ya sabes. La vida en la Unión Europea es demasiado estresante. De hecho, al final me sentía bastante mal. Incluso me divorcié. Bueno, ya sabes cómo es.

—¡Aquí traen el vino!

Max probó un poco que le sirvió la camarera y asintió complacido.

—Prueba esto, Daniel. Yo bebo un par de copas casi todos los días. Tal vez no vaya con todo, pero me da igual.

Daniel tomó un sorbo de vino que tenía un frescor seco y estaba realmente bueno.

—Sí, como ya he dicho, es demasiado —dijo, retomando la conversación.

—¿Demasiado? ¿Has bebido ya hoy? —dijo Max asombrado.

—No, no. Me refiero a... Olvídalo. Es un vino exquisito. Fresco. Reconfortante.

—¡Reconfortante! ¡Esa es la palabra! Siempre tienes palabras fenomenales para todo, Daniel. Claro, que eres experto en lenguas.

—No, no. Soy intérprete. O lo era.

—Si los intérpretes no son expertos en lenguas, no sé quiénes lo son.

Daniel, molesto, se encogió de hombros.

—Tengo facilidad para los idiomas —reconoció—. Aunque en realidad solo soy un loro.

—¿Un loro? Sí, hay algo de eso. Te gusta imitar, Daniel. Y a la vez tienes un miedo enorme a parecerte a otra persona. A mí, por ejemplo. ¿De qué tienes miedo?

—No tengo miedo. No entiendo por qué piensas así —protestó Daniel con un tono de voz que sonó más molesto de lo que pretendía.

—Bueno, no vamos a empezar a pelearnos. Me parece que la pequeña Marike casi está asustándose.

Sonrió a la camarera que estaba de pie detrás de ellos con dos platos llenos.

—Puedes servirnos, Marike. Parece peligroso, pero no muerde.

Era trucha asada, con guarnición de patatas cocidas, mantequilla derretida y limón.

—Una chica guapa, ¿no te parece? —dijo Max cuando la camarera apenas se había alejado unos pasos. Tendría unos cuarenta años y ya no era ninguna jovencita—. No lo digo en el sentido habitual de la palabra, pero tiene algo especial. ¿Has visto qué culo tan grande tiene? Todas las mujeres de esta zona lo tienen así. Enseguida te das cuenta de si una mujer es de la zona de las montañas o si procede de otro lugar. Me refiero, naturalmente, a las que han vivido aquí desde hace generaciones. Todas tienen exceso de grasa, concentrada especialmente en las nalgas y las caderas. Los hombres también son corpulentos, pero se ve con más claridad en las mujeres. ¿Sabes a qué se debe?

—¿Que se vea con más claridad en las mujeres? Porque las miramos más que a los hombres, supongo —dijo Daniel.

—Eres muy gracioso. Me refiero al motivo por el que la gente de aquí arriba, de las aisladas zonas de montaña, es más gruesa que la de la llanura. Pasa lo mismo en todas las zonas de montaña del mundo. Pero no solo ahí. La población de las islas del Pacífico Sur, por ejemplo, o la de las profundidades de las selvas de Suramérica, tiene la misma constitución física, fornida y gruesa. Mientras la población de tierras bajas, por ejemplo los masáis de África oriental, es alta y delgada. ¿Por qué? —preguntó Max señalando a Daniel con su tenedor—. Pues porque en épocas de escasez, la gente de las llanuras puede emigrar a nuevas zonas para encontrar alimento. Los de piernas largas y ágiles sobreviven, mientras que los torpes y gordos se quedan sentados sobre sus grandes culos y se mueren de hambre. Por el contrario, en zonas aisladas no ayuda tener piernas largas, ya que de todos modos no pueden ir a ninguna parte. La agilidad no sirve de nada en una isla, en una selva densa o en un valle alpino. Tienes que quedarte donde estás y aguantar hasta que los tiempos mejoren. Los que sobreviven al periodo de hambruna son los que tienen una capa extra de grasa a quemar.

Daniel asintió. Le resultaba difícil seguir las ideas aventureras de Max.

—Parece verosímil. —Y en un intento de llevar la conversación por derroteros más tranquilos, agregó—: Pero esta trucha es excelente. Está muy fresca. ¿Crees que la han pescado en esta zona?

—¿La trucha? Por supuesto. En el río que hay un poco más allá. Tal vez la haya pescado yo.

—¿Tú?

—U otra persona. Pesco más de lo que puedo comer, así que se lo doy al restaurante. Pero sin duda es muy interesante, en estos tiempos que corren, que esas características genéticas se mantengan. Viajamos por el mundo de un extremo al otro y, sin embargo, la naturaleza establece que nos quedemos en un valle alpino, obligados a vivir de la grasa que hemos acumulado. Es bastante atractivo. Me refiero a ver gordos traseros de mujer. Pone en marcha la fantasía. ¿No te parece?

Lanzó una mirada a la camarera que pasaba cerca de la mesa en dirección al hombre que estaba solo en la mesa del rincón.

—Puede ser.

La camarera retiró las cosas de la mesa del hombre y volvió a pasar con las manos llenas de platos. Max estiró rápidamente el brazo y le dio un golpe ligero en las nalgas. Ella se dio la vuelta e hizo una mueca, pero no dijo nada.

—Eso era totalmente innecesario —dijo Daniel con gesto desaprobatorio.

—Un loco puede permitirse alguna que otra locura. Hay que cumplir con las expectativas. Pero se trata de saber dónde están los límites. De lo contrario, ellos estarían aquí en dos segundos con la camisa de fuerza y las correas, y después la vida lujosa se transformaría en una habitación de tortura en el sótano.

—¿Es cierto eso? —dijo Daniel horrorizado, a la vez que se daba cuenta de que solo era una broma.

Para mitigar su error, dijo rápidamente:

—Pero ¿por qué estás aquí en realidad, Max? Tienes un aspecto excelente.

La sonrisa provocadora de Max desapareció. Se puso derecho y dijo en tono serio:

—Ahora trabajo en Italia, como tal vez sepas. Con el aceite de oliva.

—No, no lo sabía —dijo Daniel sorprendido.