Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Siruela

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Nuevos Tiempos

- Sprache: Spanisch

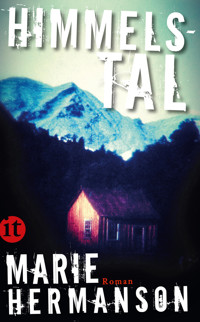

«Marie Hermanson se sirve de elementos de la mitología escandinava y los entreteje magistralmente con la estructura narrativa del thriller. El resultado: una saga de nuestros tiempos». Expressen De niña, Ulrika pasó unos idílicos veranos en Tangevik —una pequeña ciudad costera de Suecia— junto a su amiga Anne-Marie, la hija de los vecinos. Hasta aquella noche de San Juan en la que la hermana adoptiva de esta, una niña extraña y silenciosa, desapareció en la playa, cambiando sus vidas para siempre. Veinticuatro años después, Ulrika regresa a Tangevik para recorrer junto a sus dos hijos los escenarios de su infancia. Todo está tal y como lo recordaba, hasta el más mínimo detalle, como si mirara por una ventana directamente al pasado. Dejándose llevar por la nostalgia, Ulrika visita de nuevo la mágica playa de su niñez: bajo sus pies crujen las conchas azuladas, el mar está en calma, todo es añoranza y placidez. Hasta que, sin previo aviso, en una oquedad entre las rocas, los niños hacen un macabro descubrimiento... Una extraña en la playa, auténtico fenómeno de ventas de la literatura de suspense nórdica, es un intenso y desasosegante thriller que nos sumerge desde la primera página en un cautivador misterio envuelto por la poderosa aura de la mitología escandinava.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 375

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Edición en formato digital: junio de 2021

Título original: Musselstranden

© 1998 Marie Hermanson

First published by Albert Bonniers Förlag, Sweden

Published by arrangement with Nordin Agency, Sweden

© De la traducción: Francisca Jiménez Pozuelo

Diseño de cubierta: Gloria Gauger

En cubierta: fotografía de © Melis/Shutterstock.com

© Ediciones Siruela, S. A., 2015, 2021

Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

Ediciones Siruela, S. A.

c/ Almagro 25, ppal. dcha.

www.siruela.com

ISBN: 978-84-18859-21-2

Conversión a formato digital: María Belloso

Índice

Kristina

Ulrika

Kristina

Ulrika

Kristina

Ulrika

Kristina

Ulrika

Kristina

Ulrika

Kristina

Ulrika

Kristina

Ulrika

UNA EXTRAÑA EN LA PLAYA

Kristina

Viaja por un mundo gris. El sol no ha salido aún. Ella adora ese mundo que carece de luz y de oscuridad, un mundo sin sombras, sin colores, en el que en realidad no hay nada visible ni oculto, solo presentimientos, confusión.

El ruido de la noche ha cesado —el susurro del viento, el ronco bramido del alce, el crujir de las alas de las mariposas nocturnas—, y los otros ruidos, los del día, no han despertado todavía pero llegarán enseguida. Primero la brisa de la madrugada en las copas de los árboles, después los chillidos de las aves marinas y el gorjeo de los pájaros, y al final ese coro discordante de voces, motores y música.

Pero por el momento reina el silencio. El mundo descansa entre sus dos cambios, y ella se desplaza por ese universo durmiente a través de un océano tan tranquilo y apacible como un cenote. El kayak se desliza a lo largo de la costa que ella conoce bien, sigue las laderas empinadas, las playas arboladas de la bahía que lame como una lengua delgada y flexible.

En ese momento se abren las aguas y en el horizonte se extiende un camino ancho entre las islas. A lo lejos, en mar abierto, se vislumbran unos pequeños islotes lejos de la protección de esas islas. Ella se aleja de la costa y se dirige a los islotes sorteando las islas. Para poder hacerlo, el mar debe estar en calma. A veces hay calma absoluta en tierra, y no descubre las grandes olas hasta llegar a mar abierto. Entonces tiene que volver a casa.

Pero hoy no hay ningún peligro. El mar está tan silencioso y tranquilo que parece que no se pueda navegar en él, y casi se sorprende cuando ve que la embarcación surca la superficie.

Su respiración y el remo van al compás, los músculos del brazo se llenan de fuerza y voluntad. Es una sirena. Solo la mitad superior de su cuerpo es humana. La inferior, escondida en el asiento renegrido, se desliza con pasividad. Pertenece al mar.

Los pájaros advierten su presencia mucho antes de que llegue. Alzan el vuelo por encima de los islotes como una nube vociferante. Sus alas blancas resplandecen con luz propia en el aire gris. Van a su encuentro, la rodean, y ella se desliza entre los chillidos y los cuerpos que revolotean.

Ulrika

No había valla. La parcela seguía estando abierta y era accesible, como siempre. Sin embargo, me detuve antes de entrar. Me quedé inmóvil, dudando.

No era del todo cierto que fuera de libre acceso, noté una especie de barrera. Sentí la misma inseguridad que antaño, cuando vivía allí de pequeña; el mismo anhelo por formar parte de ese lugar, la misma incertidumbre de no poder hacerlo en realidad.

Todo estaba igual. La parcela rocosa con sus robles produjo en mí el mismo efecto que la primera vez que la visité de niña. Escarpada, salvaje, descuidada. El trapecio, la escalera de cuerda, el columpio y la liana habían desaparecido, como era de esperar, al igual que el barco pirata, pero el halo de aventura permanecía intacto.

No sabía quién era actualmente el propietario de la casa. Tal vez aún fuera de la familia Gattman.

Fui subiendo lentamente los peldaños de troncos de la escalera en dirección a la casa marrón. Era finales de septiembre y no creía que por esas fechas hubiera nadie por allí. No había ningún coche aparcado, lo que lo confirmaba. Fui bordeando la casa y subí al porche. El mar tenía ese intenso tono azul que solo muestra en primavera y en otoño. Como si lo que flotaba allí abajo fuera densa tinta azul.

Me puse de puntillas y miré por la ventana.

Por un momento, me pareció tener un sueño absurdo. ¡Estaba observando mi propia casa! Los sofás con su tapicería de anchas rayas azules y blancas, y el cuadro del barco encima. La mesa redonda de comedor, extensible, con sus curiosas bisagras, y las sillas de patas torneadas y respaldos ovalados. La lámpara de techo modernista colgando de las cadenas encima de la mesa. El baúl marinero. La mecedora blanca con su cobertor oriental y el pequeño cojín con borlas. La estantería que llegaba hasta el techo y que se extendía por toda la habitación, llena de pequeños y diversos objetos.

Todo era sumamente parecido a mi propio cuarto de estar. Cuando cedió la sorpresa vi las diferencias, pero aun así el parecido era notable. Si alguien me pidiera que le describiera esa habitación de la casa de los Gattman no podría hacerlo. La cocina la recuerdo muy bien, y la buhardilla de Anne-Marie, como es natural, pero esa habitación solo la recordaba de una manera difusa, sumida en una penumbra amarillenta tras los estores bajados.

Mi cuarto de estar había ido tomando forma con el tiempo. En ningún momento hubiera pensado en una decoración determinada, pero es posible que guardara en mi mente esa habitación con todos sus detalles, e inconscientemente hubiera ido amueblando mi propia casa de un modo similar. Y yo que pensaba que se me había ocurrido todo a mí y estaba orgullosa de haber mezclado lo viejo y lo nuevo, de no tener un estilo especial que pudiera encasillarme. Me enorgullecía en especial la idea de la estantería de pared hasta el techo.

Oí detrás de mí los pasos de los niños correteando por el porche.

—Venid a ver esto —dije alzándolos uno a uno para que miraran—. No pongáis las manos en la ventana. ¿Veis?

Asintieron sin interés y se fueron corriendo. No sé si se habrían dado cuenta de la similitud con su propia casa. Tal vez los niños no se fijan en esas cosas.

Seguí mirando a través del cristal de la ventana. Parecía que allí dentro no hubiera cambiado nada en los últimos veinticuatro años. Era como volver al pasado.

Fui hasta la puerta del porche y me asomé a la cocina. Los armarios seguían pintados de azul, pero no del mismo azul que yo recordaba. Los habían pintado de otro tono. Las macetas de geranios rojos habían desaparecido. Lo demás seguía igual.

Las voces de los niños iban subiendo de volumen y de pronto me preocupé por si estropeaban algo. Salí del porche y rodeé la casa. Jonatan había ido a buscar la caña de pescar que había dejado junto a uno de los robles.

—Íbamos a pescar —dijo con impaciencia.

—De acuerdo —concedí—. Vamos a pescar. Conozco un buen sitio.

Pensaba en Musselstranden, en los bacalaos enormes que Jens solía pescar allí y en las raras y espléndidas ocasiones en que una trucha asalmonada daba coletazos en el anzuelo. Quería que Jonatan viviera una experiencia así.

Bajamos hasta el camino y avanzamos unos cien metros mientras pensaba dónde teníamos que desviarnos. En otros tiempos se atravesaba un prado, pero apenas quedaban prados ya. Nadie quería heno; no había vacas ni caballos pastando: el paisaje estaba irreconocible. Las zonas que no se habían edificado estaban cubiertas de maleza o de matorrales de escaramujo. A simple vista parecía un espacio pequeño y sombrío, como la habitación atestada de muebles de un anciano. Las amplias zonas de juego para los niños habían desaparecido.

Finalmente di con el desvío y nos adentramos en la maleza. Tuvimos que detenernos una y otra vez para desenredar el anzuelo de Jonatan, que se iba enganchando en las ramas. Lo solté del sedal y Jonatan lo puso en una caja junto con los otros anzuelos.

Encontré el murete de piedras que quedaba a un lado. Seguí buscando la parte derruida por donde antes se podía entrar. Había varias. De hecho, casi todo el muro se había derrumbado. Trepamos por algún lugar, al azar, y allí se acababa el bosque, y llegamos a una zona abierta entre montañas cubiertas de brezo.

Me di cuenta de que nos habíamos desviado demasiado en dirección oeste pero, ahora que tenía una visión más amplia, sabía dónde estaba con exactitud. Las montañas eran las mismas, no había cambiado nada. Soplaba un viento fresco.

Reviví la maravillosa sensación de caminar por la montaña con botas de goma; calcular la distancia antes de un salto; la sensación de aterrizar exactamente igual que habías pensado; comprobar que el suelo se pega a la montaña y es lo suficientemente fuerte como para soportar tu peso, a la vez que suave para que el pie pueda percibir la estructura de la base. Ojos que exploran el entorno. Mentes que piensan sin cesar en el mejor modo de arreglárselas, que eligen y deciden todo el tiempo. El cuerpo que obedece a la perfección, trepa, salta, se inclina, se estira.

Supongo que para mis hijos serían cosas obvias. Ellos juegan todos los días en la montaña. Iban muy por delante de mí, y yo veía las siluetas de sus gorras rojas a lo lejos cuando a veces se detenían en una colina y miraban hacia donde estaba yo para que pudiera indicarles el camino con un movimiento del brazo.

No hace mucho era yo la que tenía que esperarlos. La que descendía sola una loma empinada y luego volvía para cogerlos en brazos, uno tras otro, evitándoles la parte difícil.

El paisaje está formado por glaciares. Las montañas aparecen cortadas por valles angostos y desfiladeros que unas veces son superficiales y otras profundos precipicios, lo que resulta difícil de determinar si no llegas justo hasta su borde. La vegetación del desfiladero, que hasta hace un instante parecían frágiles robles de medio metro de altura, resulta ser copas de altos árboles cuyas raíces están a diez o veinte metros de profundidad, por lo que en el último segundo evitas el enorme salto que habías planeado dar. Contienen tipos de naturaleza completamente distintos, que son un pequeño mundo en sí misma. En su mayor parte crecen allí robles de poco tamaño, pero también pueden encerrar un minúsculo pantano con matorrales de juncos, pinos y prados de algodón. Otras grietas dan cabida a todo un mundo minimalista de Bruno Liljefors, con abetos oscuros, un paisaje prehistórico de helechos o una masa compacta de enebros enzarzados. Cada uno de esos mundos parece que hubiera caído directamente del cielo para después, hundido en la montaña, desarrollar su originalidad y refinarla en completo aislamiento.

Por uno de esos desfiladeros se llega a Musselstranden, y es la única manera posible de llegar si se va por tierra. Levanté la vista por encima de las montañas para contemplar sus cumbres de variada vegetación y comprobé que seguíamos estando demasiado al oeste. Entonces me acordé de otro de esos mundos que hay entre las grietas. Un mundo de suave hierba verde y de pinos. Una vez, Anne-Marie y yo enterramos allí un tesoro. Se trataba de una lata de té en el que habíamos metido cosas. Sentí de repente un enorme interés por ver aquel tesoro. Me di prisa en alcanzar a los niños y les comuniqué lo que acababa de planear.

—Vamos a buscar un tesoro —les dije.

Parecían un poco recelosos, pero me ayudaron a buscar.

—Tiene que haber pinos —precisé—. Pinos y hierba verde. Y un cerezo.

—¿Y cómo son los pinos? —preguntó Max.

En realidad, yo no tenía ni idea de dónde estaba ese desfiladero. Todo lo que recordaba eran pinos, hierba verde y un cerezo silvestre. Enseguida me di cuenta de que era imposible. Interrumpí la búsqueda del tesoro y continuamos en dirección este hacia Musselstranden. No podía equivocarme. Solo había que seguir la línea de la costa para encontrarla, pero no demasiado cerca del mar, porque los acantilados descienden casi en vertical hacia el agua y yo tenía que vigilar bien a los chicos.

Así que llegamos al desvío que buscábamos y bajamos la montaña deslizándonos en cuclillas hasta caer en una alfombra crujiente de hojas secas del año anterior. Un lecho de arroyo seco. Robles, serbales y saúcos. Vetustos alisos con cortezas agrietadas y grisáceos líquenes. Enredaderas de madreselva, retorcidas con tal fuerza alrededor de los troncos que producían marcas profundas en las cortezas.

Max dio un aullido porque Jonatan le acababa de dar un golpe en la cara con una rama. Lo consolé, pero él se apartó.

—Parece que aquí tampoco hay mar —farfulló mirándome con sus grandes ojos de niño de seis años. Escéptico, suspicaz, casi asustado. ¿Se habría vuelto loca su madre? Ella había estado mirando por una ventana ajena. Lo engañaba diciéndole que iban en busca de un tesoro inexistente. Le decía que iban a ir al mar a pescar, a la vez que lo adentraba cada vez más en una selva de crueles e insidiosas ramas que lo golpeaban.

—Llegaremos muy pronto —dije poniéndole la gorra que se le había caído al darse con la rama. Se la puse al revés, como a él le gustaba, pero tampoco lo hice bien porque se la quitó poco después y se la volvió a poner suspirando.

—Vale —dijo en tono sereno—. ¿Falta mucho?

Alcanzamos el denso muro de arbustos de enebro y endrino. Una vez allí parece que estás a muchos kilómetros del mar, atrapado en un bosque frondoso. Sin embargo, lo único que te separa de la playa y del mar es ese muro impenetrable, sin ninguna rendija de luz. Sientes el olor de la sal, oyes el batir de las olas, el viento incluso, a pesar de encontrarte en un mundo totalmente apacible.

Antes se podía atravesar por un camino que había junto a la pared derecha de la montaña. Me pareció que aún era posible hacerlo. Nos pegamos bien a la montaña, apartamos las ramas puntiagudas y salimos a la luz cegadora.

Los niños se dedicaron a corretear por la pequeña playa haciendo crujir restos de conchas marinas bajo sus pies. El agua era cristalina. En el fondo, la arena brillaba entre los bancos de mejillones como pequeñas islas blancas. De niña solía venir aquí con los hermanos Gattman a recoger mejillones grandes y carnosos que cocinábamos directamente en la playa en una lata llena de agua de mar encima de una fogata.

Jonatan quería ponerse a pescar enseguida, y le señalé la gran roca en forma de cubo que había al otro extremo de la playa donde el agua es profunda.

El fondo del mar es peculiar aquí. Desde la playa se extiende una zona en forma de abanico de aguas poco profundas. Fuera de ella, el desnivel del fondo es muy brusco, de modo que si a un bañista le cubre el agua por la rodilla, puede llegarle al pecho con solo dar un paso; así que un niño pierde pie después de un cambio de profundidad así. Es una playa muy peligrosa para quien no sabe nadar. En mi investigación me he encontrado con varias leyendas sobre esta zona que hablan de un ser malvado con forma de mujer, que vive en una de estas calas y arrastra a las personas al fondo del mar. Podría ser aquí. Imagínate que estás chapoteando en la orilla recogiendo mejillones y que, de repente, te hundes en la zona profunda y te ahogas. Sería un accidente inexplicable para alguien que lo presenciara desde la playa.

Carezco de conocimientos de geología, pero creo que los cambios repentinos de nivel están relacionados con las rocas gigantescas que aparecen apiladas en la ladera de la montaña y después se esparcen por la playa y por el agua. Es obra de los glaciares. Supongo que bajo la orilla y la superficie de arena y de conchas reposan grandes peñascos de desprendimientos que van llenando la cala, y que la profundidad repentina se produce al borde de esos peñascos.

Los niños subían y bajaban por los bloques de piedra. Les grité que tuvieran cuidado. Me daba la sensación de que esas grandes rocas iban a empezar a rodar en cualquier momento. En realidad, es curioso que puedan quedarse ahí encima de la empinada ladera, como si un mago hubiera congelado el corrimiento mientras se producía. Como es natural, después de miles de años todo está firmemente cimentado, pero la superficie es irregular, por lo que sería fácil dar un traspié y que el fondo desnivelado engullera el cuerpo de un niño.

Mis advertencias les resbalaban como el agua. Corrían como lo harían en el suelo de la cocina de casa, y respiré aliviada cuando al fin se sentaron en el bloque cuadrado que les había recomendado como lugar de pesca.

Jonatan cogió la caña y la lanzó, sumergiéndola en el agua. Tiene la caña desde el año pasado. No ha pescado nunca nada, aunque yo suelo pedirle a Dios que lo consiga por fin.

Max daba patadas a las conchas de mejillón que había en la playa, las pisaba y las aplastaba. Su actitud produjo cierta confusión en mí. Entendía que le gustara el ruido del crujido y a la vez me resultaba desagradable su agresividad. ¡Esas conchas tan bonitas de color azul y blanco! Dudé entre echarle otra de mis innumerables reprimendas o mirar hacia otro lado. Elegí lo último, y me di cuenta de que el anzuelo de Jonatan se había enganchado en el fondo. Subí hasta donde estaba, y después de un buen rato de intentos y tirones tuve que cortar el sedal y poner otro anzuelo.

Cuando volví a bajar a la playa, Max había desaparecido. No había espacios grandes en los que moverse. No estaba arriba entre las rocas. Nunca se metería en el agua a estas horas, ¿o lo habría hecho sin que yo me diera cuenta? Lo llamé sin obtener respuesta.

—¿Has visto a Max? —pregunté a Jonatan.

—Acabo de verlo —contestó—. Allí —añadió señalando hacia las rocas.

Volví a llamarlo a gritos.

Cuando grité su nombre por quinta o sexta vez, de repente apareció una gorra roja en una zona inaccesible en lo más alto del acantilado. El estridente tono de mi voz, esta vez a causa del pánico, fue lo que hizo que se asomara.

La visión de su rostro resplandeciente me produjo tal alegría que no reaccioné a pesar del entorno tan agreste y difícil donde se encontraba, encima de las rocas más altas.

—¡Ahí estás! —grité aturdida por el amor maternal.

—¡¿Cómo has llegado hasta allí?! —gritó Jonatan, que pensaba con más lucidez.

Max solo se rio.

Y luego volvió a desaparecer, engullido por las enormes rocas. La tardanza en verlo reavivó mi preocupación.

Jonatan dejó la caña de pescar y se dirigió al lugar donde acabábamos de ver a Max. No tardó en darse por vencido. La diferencia de nivel entre las rocas era demasiado grande como para que él pudiera escalar hasta arriba del todo. Pero si Jonatan, que tenía nueve años, no podía, ¿cómo lo había logrado su hermano de seis?

—¡Max! —grité—. Deja de jugar y ven. ¡Es peligroso estar entre esas rocas! ¡Max!

Un instante después oí que alguien se reía a mi lado. Ahí estaba él, sentado a mis pies entre las conchas de mejillón, carcajeándose y tirando puñados de arena a su alrededor. Yo me quedé mirándolo sin entender. Su aparición rayaba lo sobrenatural.

—¿Cómo has llegado hasta aquí? —pregunté.

Jonatan, con la experiencia de varias películas de acción y videojuegos, tenía una idea clara de la situación.

—¡Has encontrado una cueva! Una cueva por la que has ido a lo alto de la montaña desde la playa. Espera que vaya para allá.

—Aquí no hay ninguna cueva —dije.

Porque ahí era donde yo jugaba en mi infancia y conocía ese sitio como la palma de la mano.

Y no era solo el sitio donde jugaba. Era un lugar muy especial también por otros motivos. Aquí, en Musselstranden, fue donde encontramos a Maja, la hermana menor de Anne-Marie que había desaparecido el verano de 1972. Después de su desaparición no volvimos aquí nunca más, pero antes de aquello veníamos tan a menudo que me perecía conocer cada una de las piedras, cada grieta, cada variación en el tono de los líquenes.

Max subió por la roca más cercana y luego descendió por un espacio estrecho. Jonatan lo observó y después fue tras él.

—¡Ven y verás, mamá! —gritó desde arriba—. Ahí abajo hay un pasadizo largo. Se puede llegar a la montaña por debajo de las piedras. Se puede ver lo que hay allí arriba. Veo el cielo. Es muy divertido.

Oía sus voces desde el interior del montón de piedras y traté de mantener la calma. Tuve que convencerme de nuevo de que las rocas estaban encajadas con firmeza. Si habían permanecido inmóviles durante miles de años, lo estarían también en el momento en que mis hijos correteaban por allí. De todos modos me asustaba la idea de que tuvieran esas moles de piedra encima de ellos, y respiré aliviada cuando los vi salir por una brecha y saludarme con la mano desde el punto alto e inaccesible donde Max había aparecido antes.

Los chicos se deslizaron de un extremo a otro del pasadizo varias veces. Yo me tumbé boca abajo en la roca junto a la playa y me quedé mirando el gran desfiladero que formaba la entrada del pasadizo. Vi conchas, un ala de gaviota enredada y arena. Y un espacio oscuro debajo de la roca contigua. No sería capaz de bajar y arrastrarme por allí dentro. Tengo fobia a los lugares estrechos.

Jonatan no lo había dicho bien, no se trataba de una cueva. Era simplemente un espacio que había debajo de la rocas, formado por las piedras más pequeñas que las sostenían.

¿Y por qué no habíamos encontrado Anne-Marie y yo en nuestras innumerables visitas esta maravilla que mis hijos habían descubierto en solo un cuarto de hora?

Porque a ninguna de nosotras se nos ocurrió la idea de bajar y meternos por una de esas grietas. Tal vez no teníamos valor o interés suficientes, o no estábamos tan locas como para exponernos a tales peligros.

Sin embargo, es impresionante cuántas cosas nos descubren los niños. A veces creo que me enseñan más que yo a ellos.

Enseguida percibí el alboroto que estaban formando los chicos allí abajo. Se oían sus voces a través de las oquedades.

—¡Mamá! ¡Hemos encontrado un cavernícola! ¡Un esqueleto!

—Será de algún animal —dije—. Un visón tal vez. Hay muchos visones por aquí.

—¡Ven a verlo! —se oyó decir a Jonatan, ahora desde más lejos.

Levanté la vista hacia las rocas y volví a ver una cabeza que se asomaba en ese lugar imposible.

Pero esta vez no era un niño rubio con gorra roja el que se reía mirando hacia mí entre las enormes rocas. Era un cráneo humano de color marrón amarillento con las cuencas de los ojos vacías.

El coche de policía era nuevo y la conducción suave y silenciosa. Yo iba en el asiento delantero.

—¿A qué te dedicas? —preguntó el que iba en el asiento trasero.

Había que recorrer un buen trecho desde la comisaría de policía hasta Tångevik y teníamos que hablar de algo durante el trayecto. Íbamos en un coche normal, no en un coche patrulla. Los policías vestían de paisano con ropa deportiva y su acento era de la zona de Bohuslän.

—Soy asistente de investigación. En el departamento de Etnología —dije.

—¿Y qué investigas?

—El mito del encantamiento. Como sabéis, antes se enviaba a chicas jóvenes a zonas inhóspitas para que apacentaran las vacas. Y por algún motivo desaparecían, entonces se decía que un trol se las había llevado y las mantenía cautivas en la montaña. O cuando alguien tenía un brote psicótico y le cambiaba la personalidad, se creía que esa persona había sido hechizada y que la psicosis era una forma de encantamiento.

Yo hablaba deprisa y con pasión. Cuando no sé de qué hablar con gente desconocida suelo hablar de mi investigación. A la mayoría les interesa. Se lo he contado a quienes compartían viaje conmigo en tren, a compañeros de mesa en fiestas, a amigos de mis hijos. El tema del encantamiento siempre da resultado.

—Ese mito está extendido por gran parte del mundo —añadí—. Pero se manifiesta de modo diferente en distintos lugares. En Suecia y en Noruega la gente desaparece en las montañas. En Inglaterra en las colinas. Y allí hay duendes en vez de troles.

—Pero nadie se creerá esas cosas hoy en día, ¿verdad? —preguntó el que iba conduciendo.

—No, pero hay personas que te cuentan que han sido secuestradas por extraterrestres y que les han llevado a bordo de una nave espacial. Es una forma moderna del mismo mito. El monstruo es el mismo. Son secuestradas por esos seres extraños, se las expone a experimentos médicos y a cosas por el estilo. Hay componentes sexuales. Pueden obtener algo a cambio, pero se les quita algo fundamental. El alma, la personalidad. Esos seres no son malos ni buenos, solo insensibles, ven a las personas como si fueran cosas. Después de tales hechos, la víctima se transforma. La amnesia es habitual. Pueden llegar a recordar lo que les ha pasado a través de los sueños, de hipnosis o terapia. En Estados Unidos hay terapeutas especializados en tratar a las víctimas de ese tipo de sucesos. Los críticos argumentan que son también los terapeutas los que abonan la memoria de las víctimas.

—Sí, cielo santo, con la de chiflados que hay —refunfuñó el policía en el asiento de atrás.

—¿No te lo crees? —pregunté desafiante.

Las personas a las que les desagrada el mito del encantamiento suelen enfadarse. Hay gente que detesta las interpretaciones irracionales.

—Y tú, ¿qué crees? —preguntó el que iba conduciendo.

Respondí como de costumbre.

—Yo no creo nada. Solo estudio el mito. Es mi trabajo.

—A mí me gustaría que pudiéramos hacer eso —dijo el conductor en tono tranquilo—. ¿Te imaginas que empezáramos así, Jan-Erik? ¿Que cuando los malhechores hicieran sus fechorías nos pusiéramos a estudiarlos?

El policía del asiento de atrás se echó a reír y luego siguieron hablando entre ellos mientras yo reflexionaba sobre lo que él había dicho: mentiras en los interrogatorios policiales. La cantidad de mentiras que debe de haber en sus archivos. Todo un caudal de poesía, ocurrencias, diversas expresiones de la creatividad humana. ¿Cómo se miente? Mostrándose inocente, por supuesto, pero ¿qué método se elige? ¿Se infravalora uno a sí mismo o se hace valer? ¿Se adorna con pequeños detalles creíbles o, por el contrario, se es lo más escueto y sencillo posible para evitar enredos? ¿Hay historias que se repiten, mentiras estándar que la policía reconoce? «¿Se copian las mentiras de los otros o surgen espontáneamente?», pensé.

Llegamos a Tångevik, y los policías aparcaron al borde de la carretera. Durante el trayecto habían preguntado varias veces si ese era de verdad el único camino.

Les contesté que se podía ir también en barco, pero por tierra ese era el único modo de llegar.

Cuando estábamos bajando la ladera de la montaña para entrar en la arboleda de aspecto selvático del desfiladero, volvieron a preguntar si íbamos por el camino correcto, mirándome con la misma desconfianza con la que lo habían hecho mis hijos, y yo podía leerles el pensamiento: «Troles, extraterrestres y esqueletos. Ya lo creo, en este trabajo te puedes encontrar con todo tipo de seres».

En la playa soplaba más el viento que la vez anterior. Me quedé de pie sintiendo el frío mientras que uno de los policías, el que conducía el coche, se deslizaba bajo las rocas. Era el más joven y aparentemente el que estaba en mejor forma. El otro se quedó dando puntapiés a la arena.

—No hemos tocado nada. Mi hijo volvió a dejar la calavera en donde estaba —dije.

Me acordé de aquel hombre de hielo que hallaron en los Alpes y que trataron con tan poco cuidado, así que Jonatan había recibido estrictas advertencias de no tocar nada.

El policía asintió en silencio. El más joven regresaba ya por el pasadizo. Lo pudimos oír cuando se golpeó la cabeza contra el borde de piedra. Apareció por detrás de la roca inferior, se arrastró por encima de la superficie y luego bajó a la playa con nosotros. Jadeaba un poco a causa del esfuerzo.

—Pues sí —dijo a su colega—. Ella tenía razón. Hay algo ahí.

Después se volvió hacia mí, señaló hacia lo alto del montón de piedras, y dijo:

—En eso sí creo. Fue embrujado.

—¿Van a llevárselo? —pregunté.

El más joven sacudió la cabeza.

—Nos lo llevaremos en otra ocasión. Pero entonces vendremos en barco.

Åse estaba subido a una escalera cogiendo manzanas en el extenso jardín del chalet adosado, ataviada con un suéter de punto y con un fular en tonos rojos atado a la frente. A sus pies había dos grandes montones de manzanas; uno de manzanas sin defectos y otro de manzanas dañadas. Hedda, la hija de dos años de Åse y Anders, estaba al pie de la escalera seleccionando las manzanas que le daba Åse y poniéndolas con el mayor cuidado en el montón correspondiente. Hablaban entre sí en tono bajo y tranquilo. En el huerto florecían aster amarillas y azafranadas junto a hileras de algún tipo de col de hojas rizadas.

Cuando Anders y yo estábamos casados considerábamos que un chalet era un lujo que no nos podíamos permitir. Al menos yo pensaba así. La sola idea de deber un dineral me producía escalofríos, aunque sé que es un error verlo de ese modo. Los ingresos de Åse y Anders no pueden ser más elevados de lo que eran los nuestros. Sin embargo viven aquí, en un jardín maravilloso y en un chalet antiguo, o al menos en la mitad del mismo. Mientras nosotros vivíamos apretados en ese reducido piso de Majorna. Mis hijos y yo seguimos viviendo allí.

Los niños fueron corriendo hacia Hedda y empezaron a cogerla en brazos y a jugar y bromear con ella. Están muy encariñados con su medio hermana.

—Hola —saludé mientras dejaba en el suelo la bolsa de deporte con las cosas de los niños—. Suponía que estaríais aquí. He llamado a la puerta pero no ha abierto nadie.

—Anders está entrenando. Llegará en cualquier momento —dijo Åse bajándose de la escalera—. Hemos pensado que es mejor aprovechar la fruta antes de que lleguen las heladas. Este año hay mucha. Nosotros no sabemos qué hacer con ella. Con esa prepararemos compota —dijo señalando el segundo montón.

«¿A quién se refiere al decir nosotros?», pensé. No podía imaginar que Anders se preocupara de la recolección de manzanas.

Y en ese preciso momento oímos que el coche entraba en el garaje, y enseguida apareció él entre los árboles frutales. Estaba más musculoso desde que había empezado a ir al gimnasio hacía un año. La larga coleta que lleva ahora seguía húmeda aún después de la ducha. Se detuvo y se metió tabaco de mascar debajo del labio superior, con ese gesto que me resultaba tan familiar. Por un instante sentí una mezcla de amor, deseo y celos. ¿Fue un error separarse? ¿Se me había escapado algo que él tenía?, ¿alguna cualidad que Åse vio y yo no? Ese hombre agradable y musculoso peinado con cola de caballo podría ser mío aún, debería ser mío, lo había sido siempre de algún modo. Pero luego él se acercó, saludó, empezó a hablar, y esa sensación desapareció inmediatamente. Solo era el viejo Anders de siempre. No, no me arrepentía de nada.

Se puso a jugar al bádminton con Jonatan, lanzando bolas duras como piedras que resultaban imposibles de devolver. Cuando Jonatan frunció el ceño fue hacia Max y lo puso cabeza abajo cogiéndolo por los pies. Tan bruto y violento como siempre. Max vomitó una vez después de que le hiciera eso, en otra ocasión Jonatan se dio un golpe en la cabeza con el suelo. Ya lo habían olvidado, tanto los niños como Anders. Jonatan también quería que lo levantara por los pies. Los niños pasaban del llanto a la risa. Lo quieren. Quieren con locura a ese niño grande y bruto que es su padre.

—Vale, pues me marcho. Si vais a la piscina, los bañadores están en la bolsa. Nos veremos el lunes.

Me despedí con un beso, atravesé el jardín para ir a la calle y regresé a la ciudad en el coche. El sol estaba bajo, las ramas de los árboles se doblaban por el peso de las frutas. La temperatura era suave aún, más propia del verano que del otoño.

Después de buscar un buen rato encontré aparcamiento a dos manzanas de la calle donde vivo. Subí las escaleras y abrí la puerta del piso vacío. Había empezado mi fin de semana particular.

Habíamos acordado que los niños se quedaran con Anders cada tres semanas desde el viernes por la tarde hasta el lunes por la mañana.

En cuanto me divorcié decidí que los fines de semana serían solo para mí, algo que había echado mucho de menos. De casada creía que fuera del matrimonio me esperaba un mundo maravilloso lleno de libertad. Mi matrimonio era aburrido. Anders y yo éramos como hermanos. Manteníamos relaciones sexuales, pero nos referíamos a ellas con expresiones como: «Ha llegado el momento de las obligaciones matrimoniales». ¡Uf! Era muy aburrido. A menudo me enamoraba de otros hombres y me divertía coqueteando de modo inocente con compañeros de trabajo y otros que conocía en cursos y fiestas. «Qué rabia me da estar casada», pensaba. Porque no podía ni rozar con el pensamiento el tema de la infelicidad, Anders me lo habría notado enseguida. Se me da fatal mentir, en especial a él. No se habría puesto celoso, sin duda, pero con su pueril filosofía de la justicia habría dicho: «Pues entonces yo también». Y eso yo no lo habría soportado. Pero estar divorciada era otra cosa.

Al principio disfrutaba intensamente de mis fines de semana en soledad. Tomaba largos baños de sales perfumadas brillantes y colocaba velas en el borde de la bañera. Compraba montones de ropa e iba a distintos sitios con amigas. Por fin estaba preparada para entrar en ese mundo de pasiones desenfrenadas que creía que me esperaba fuera de los límites del matrimonio. Y descubrí que no existía. Me di cuenta de que los ligues eran solo ligues, nada más, y que los hombres que me atraían de casada estaban tan atados como lo estaba yo por entonces, y tenían las mismas pocas ganas de ser infieles como yo en aquella época. No me enamoré de nadie, a excepción de dos historias pasajeras molestas y tristes que tuvieron lugar los primeros meses después de la separación: una con un compañero de trabajo y la otra con un desconocido en un barco de los que van a Dinamarca. He vivido sin hombres por completo. Al principio lo consideraba una pausa, pero poco a poco fui dándome cuenta de que la vida tal vez iba a ser así, y descubrí para mi sorpresa que no me importaba demasiado.

Así que las pasiones brillaron por su ausencia. Lo positivo del divorcio era algo distinto, algo bastante más banal pero más importante de lo que yo creía. No tener que limpiar lo que Anders dejaba, no tener que convencer, regañar, manipular, transigir. Comprendí cuánto tiempo y energía me quitaba todo eso. Todas esas discusiones innecesarias —no peleas, discusiones— hasta altas horas de la noche y estar muerta de cansancio al día siguiente.

Cuando no discutíamos, veíamos la tele. Dejé de hacerlo por completo cuando Anders se fue. Una vez que se acuestan los niños, me pongo a leer o me dedico a hacer cosas mientras escucho la radio. También he cambiado los hábitos alimentarios. Me he dado cuenta de que en realidad no me gusta el estofado de carne ni las albóndigas, y en cambio me encanta la comida vegetariana y la oriental.

Durante una temporada tuve también una sensación embriagadora relacionada con el espacio. Me encantaba ver las amplias superficies que habían dejado su mesa de escritorio, sus estanterías y esos horribles sofás que eran herencia familiar. Aunque volvieron a ocuparse más deprisa de lo que yo creía.

Anders reaccionó con asombro cuando le propuse el divorcio. No era para tanto, según él. Pero si yo estaba totalmente decidida... Lo más duro sería tener que buscarse otro piso. Él recordaba lo difícil que había sido conseguir el que teníamos y que yo quería mantener, ya que los niños iban a vivir conmigo. Pero tuvo suerte. Enseguida encontró otro en el bloque de al lado, y casi con la misma rapidez otra mujer. Simplemente se dio la vuelta y ahí estaba ella. Me lo describió exactamente así: «Me di la vuelta y ahí estaba».

Sucedió en su trabajo, en el Museo Etnográfico. Él estaba en la tienda del museo, ordenando algunas cosas, y cuando se dio la vuelta ella estaba allí, poniendo postales de máscaras de indios en una repisa. Era la nueva empleada en prácticas, treinta y dos años, aspecto fresco y saludable, acento noruego, pelo moreno y corto, un pendiente con una pluma de indio en una oreja. El espacio que ocupaban las mujeres en su vida estaba vacío, se dio la vuelta, vio a una y el espacio volvió a llenarse. Ahora recuerdo que se encontraba en la misma situación cuando nos conocimos en la estación de Falköping. Regresaba a su casa después de romper la relación con una chica con la que vivía. Cuando yo aparecí, apenas llevaba un par de horas solo.

Åse me ha contado cómo comenzó todo. Un astrólogo le había dicho que encontraría al hombre de su vida antes de finalizar el año, de lo que ella se alegró mucho. Después de una vida libre y errante, anhelaba echar raíces y tener hijos. El día que estaba colocando las tarjetas de las máscaras de indios en su nuevo trabajo era diecinueve de diciembre, por lo tanto no quedaban muchos días del año y Åse miraba a los hombres con gran expectación. Así que en cuanto entró en el local se fijó en el hombre del chaleco de cuero negro que estaba inclinado buscando algo en un cajón detrás del mostrador. Ella lo miró de reojo todo el tiempo y cuando él se levantó y se volvió, algo enfadado, se encontró con la mirada de ella.

Anders ha contado que enseguida sintió que algo era distinto. (Supongo que por las expectativas que tenía, a ella se le dilataron las pupilas y se ruborizó, señales naturales del cortejo). Él pensó preguntarle por lo que estaba buscando en el cajón del mostrador, pero de repente se olvidó de lo que era. Percibió su bello acento nórdico y supuso que trabajaba allí. Estrechó la mano que ella le tendía, y en ese mismo instante escuchó el sonido suave pero claro que Carlos XVI Gustavo describió como «clic», una descripción que a Anders antes le producía risa, pero que ahora le parecía extrañamente apropiada. «Eso fue exactamente», dijo mientras me lo contaba todo sentado a la mesa de mi cocina. «Fue exactamente así. Solo clic. Pude oírlo de verdad».

Como dos piezas de Lego que se juntan. Una pieza de puzle que encaja en su sitio. Una tecla que se pulsa. Un sonido de culminación. Clic.

La extraña sensación de vacío había desaparecido. Él volvía a tener una mujer. Ella quería vivir, comprar una casa, tener niños con él, y no contra él. Era la llamada de la naturaleza.

Fui a darme una ducha. Lo de los baños no tardé en dejarlo, cuesta demasiado limpiar la bañera. Me puse el albornoz, me senté en el sofá con una taza de té y una manzana del huerto de Anders y Åse, y comencé a revisar mis apuntes. Por la tarde tenía que dar una charla en la biblioteca municipal, y me quedé pensando un momento en las historias de encantamiento que iba a presentar. Suelo elegir «Marcas de arañazos en el alféizar de la ventana» cuando el auditorio está compuesto por mujeres, como en esta ocasión. Cuando hay hombres en el público suelo elegir «El minero».

Fui al ordenador a buscar unas cosas. Tengo seis archivos distintos en los que guardo datos: «¿A quiénes se hechiza?», «¿Quién hechiza?», «El secuestro», «El periodo del secuestro», «La liberación» y «El tiempo posterior». Luego escribí la presentación mediante palabras clave, conecté la impresora y abrí la puerta del armario.

Los días de diario me gusta llevar faldas largas de Indiska y camisetas estampadas de punto, pero en ocasiones como esta evito ponerme ropa de estilo étnico. Mientras que la impresora escupía mi exposición, me probé un traje de un tono indefinido entre marrón y negro, que el vendedor denominó «color topo» por alguna razón que desconozco, y enseguida lo cambié por unos pantalones negros, un polo rojo y una chaqueta de cuero negro. Después me sequé el pelo y me lo recogí en un moño suelto con el fin de dar una impresión tan profesional como femenina. Luego preparé mi maletín, me pinté los labios, me puse el abrigo y mis botines, y me marché.

En todo el mundo existen mitos en los que una persona es secuestrada por un ser sobrenatural que después la mantiene cautiva en un lugar inaccesible.

En griego hay un término, ninfóleptos, preso de una ninfa, que puede compararse con el nuestro de «hechizado», pero que también puede significar trastorno mental o estado de éxtasis. En Oriente existe la expresión «atrapado por el desierto», que significa que los djinns, los malos espíritus, se llevan a una persona. Los alemanes utilizan la palabra bergentrückt, pero estos casos se encuentran sobre todo en antiguos cuentos de héroes y se refieren a hijas de reyes a las que algún gigante retiene en cautividad y son liberadas por hombres valerosos. El mito del encantamiento en la forma en que lo conocemos nosotros pertenece a la cultura nórdica.

No es que hubiera mucho público, pero no estaba mal teniendo en cuenta que era un viernes por la tarde. Yo sé bien lo difícil que puede resultar volver a salir al frío otoñal una vez has vuelto a casa tras la jornada laboral, has cenado y te has acomodado en el sofá, llena y satisfecha. Cuesta trabajo. He pensado en ir a muchas conferencias, pero cuando ha llegado el momento no he salido.

El público estaba compuesto sobre todo por las dos categorías más comunes que suelen ir a escucharme: chicas jóvenes a las que les gusta lo nuevo y señoras mayores interesadas en historias locales.

—¿A quiénes se hechiza? —pregunté con elocuencia—. Sin duda, las mujeres y las niñas corren más peligro. Hay periodos en la vida de una mujer en los que está expuesta a ello de un modo especial. Puede decirse que se encuentra en la zona de riesgo poco antes de un rito religioso: el bautismo, la confirmación, el matrimonio, y antes de que la mujer vuelva a la iglesia después de un parto. Una vez que ha realizado alguno de esos ritos está firmemente protegida y puede quedarse tranquila por un tiempo. Pero incluso los hombres pueden ser hechizados —añadí dirigiendo la mirada a uno de los pocos hombres que había en el local.

Y entonces les hablé del minero que trabajaba en la mina de Persberg en Värmland, una historia que me gusta mucho.

—Antes de bajar a la mina, los mineros solían ir a la fragua a buscar taladros recién afilados. Uno de los hombres tenía la costumbre de quedarse allí. Cuando los compañeros llegaban a la mina, él ya estaba abajo. Suponían que debía conocer algún atajo desde la fragua, pero por mucho que buscaron no encontraron ninguno. Un día decidieron esconderse para ver cómo lo hacía. Miraron por la ventana de la fragua y vieron que el hombre desaparecía directamente por el suelo macizo de la fragua y bajaba a la mina a través de la montaña. Entonces comprendieron que era un encantamiento. Cuando le preguntaron al hombre acerca de ello reconoció que fue hechizado una vez mientras trabajaba en la mina. Estuvo en el lugar más profundo de la montaña, donde había mujeres hermosas y música agradable. Luego tuvo que regresar, y ahora trabajaba en la mina como de costumbre. Pero era evidente que la gente de la montaña seguía teniéndole respeto. Lo vieron caminar sobre las aguas del lago varias veces. Llamaron a una mujer sabia para que rompiera el hechizo, y lo único que consiguió fue que el hombre no caminara sobre las aguas sino que se hundiera hasta las rodillas, de modo que se sumergía en ella como si fuera nieve compacta. Según el encargado de la mina que contó la historia, era muy curioso de ver; aunque el hombre no pudo a hacerlo muchas veces más. Poco después se adentró en el lago y nunca volvió.

(Me encanta lo de sumergirse a medias, como si solo estuviera hechizada la mitad de su cuerpo. Y es muy probable que la situación no le resultara nada satisfactoria, ya que él prefirió volver con los troles. Puedo verlo ante mí, luchando por avanzar, con el agua salpicándole las piernas, en el mismo lago sobre el cual acababa de pasear con tanta facilidad).

—También hay casos en los que grupos de personas han sido hechizados —continué—. Por ejemplo, séquitos de bodas. En el camino hacia la iglesia no solo se encantaba a los novios, sino también a todo el séquito, caballos y carros inclusive. En Mösseberg supuestamente le ocurrió a toda una artillería. Pero ese tipo de encantamientos masivos son más bien raros. No solo las personas son encantadas, por cierto. Según otras leyendas, las montañas están llenas de vacas, terneros, bueyes, ovejas y cabras secuestrados por duendes.

Una señora de la tercera fila movió la mano enérgicamente solicitando formular una pregunta. Aunque en realidad no quería preguntar nada, sino que quería contar algo. Siempre ocurre en mis conferencias sobre encantamientos. Los asistentes quieren contar cosas. Los mayores han oído a menudo tales historias en su localidad y, como las narraciones de encantamientos se parecen mucho entre sí y una lleva a la otra, suelen decir: «Eso me trae a la memoria...», etc. Ella contó la historia de un becerro embrujado. Dejé que hablara un momento, luego la interrumpí, tal vez de un modo algo brusco; resumí su relato en unas pocas frases y logré entrelazarlas con la parte siguiente de mi charla, que trataba del hecho del encantamiento en sí.