Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Entre Libros

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Bilogía Joyas del Nilo

- Sprache: Spanisch

Bryana Reina lo tiene todo: una vida perfecta como inspectora de Homicidios, una familia que la apoya y unos compañeros que la idolatran. Hasta que un nuevo asesino en serie se asienta en la capital. Esparciendo cadáveres por lo que parece su nuevo territorio de caza, consigue llamar la atención de la galardonada inspectora que, convencida de poder encerrarlo, comete el fatídico error de subestimar a su objetivo y cae en una intrincada trampa: pierde su trabajo, la confianza de los suyos y acaba entre rejas. Dóminic Dwayne es un fraude. Desde los dieciocho años, su vida es una mentira. Siempre soñó con ser policía, pero siente que ha conseguido llegar a ser el mejor inspector de la UDYCO traicionando a los suyos. El famoso asesino en serie al que todos daban por muerto ha regresado, y parece haber despertado de su letargo con un hambre voraz. Él puede llevarlo ante la justicia. Una última oportunidad para demostrarse que su vida no es una quimera. Bryana es inocente. Dóminic podría salvarla. Ella quiere huir. Él no puede dejarla marchar. Destinados a encontrarse. Destinados a amarse. Destinados a remover tu conciencia.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 686

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

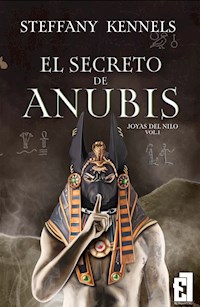

El secreto de Anubis

Los personajes, eventos y sucesos que aparecen en esta obra son ficticios, cualquier semejanza con personas vivas o desaparecidas es pura coincidencia.

No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación, u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del editor. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art.270 y siguientes del código penal).

Diríjase a CEDRO (Centro Español De Derechos Reprográficos). Si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar con CEDRO a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.

© de la fotografía de la autora: Archivo de la autora

© Steffany Kennels 2022

© Entre Libros Editorial LxL 2022

www.editoriallxl.com

04240, Almería (España)

Primera edición: marzo 2022

Composición: Entre Libros Editorial

ISBN: 978-84-18748-78-3

El secreto

de

anubis

joyas del Nilo

vol.1

Steffany Kennels

A Ana, a Irene, a Raquel y a Anabel.

Sin vosotras esta novela no habría sido igual.

Habría salido adelante, pero no sería la misma.

Índice

Capítulo 1

Capítulo 2

Capítulo 3

Capítulo 4

Capítulo 5

Capítulo 6

Capítulo 7

Capítulo 8

Capítulo 9

Capítulo 10

Capítulo 11

Capítulo 12

Capítulo 13

Capítulo 14

Capítulo 15

Capítulo 16

Capítulo 17

Capítulo 18

Capítulo 19

Capítulo 20

Capítulo 21

Capítulo 22

Capítulo 23

Capítulo 24

Capítulo 25

Capítulo 26

Capítulo 27

Capítulo 28

Capítulo 29

Capítulo 30

Capítulo 31

Capítulo 32

Capítulo 33

Capítulo 34

Capítulo 35

Capítulo 36

Continuará…

Glosario de términos y nombres

Agradecimientos

Biografía de la autora

Tu opinión nos importa

Capítulo 1

Alina Petrova. Cabecilla de una curiosa organización criminal integrada en exclusiva por mujeres. Las Amazonas de la Droga, así era conocido ese peligroso grupo capaz de doblegar a cualquier hombre que se creyese en la cúspide del narcotráfico. En prisión desde hacía ocho años, desde que la UDYCO la envió a ese infecto agujero que ahora compartía con ella, así como con el resto de escoria humana con la que convivía tratando de sobrevivir un día más, con todas sus esperanzas puestas en regresar a su antigua vida. Una vida que todas ellas habían perdido.

Ninguna volvería a ser la misma. Daba igual el delito que hubiesen cometido: drogas, extorsión, narcotráfico, menudeo, delitos de sangre, homicidio involuntario, alzamiento de bienes, un error… Todas llevarían la misma marca hasta el día de su muerte.

Todas habían pasado por prisión.

Todas serían tratadas como la última mierda de esta sociedad.

Bryana se apoyó sobre la fría pared de hormigón del patio de reclusas. Se metió las manos en los bolsillos del pantalón negro, cubierto por lamparones de lejía, y dejó escapar un profundo suspiro entre sus labios, sumida en sus pensamientos.

Un día más, trató de sentirse mal por no ser capaz de dar gracias a la vida, la suerte o el destino por seguir respirando, por haber sobrevivido entre aquella morralla.

Había infinitas maneras de morir, pero para una antigua inspectora de Homicidios encerrada en una prisión de mala muerte como aquella, salir con los pies por delante no era propio de la vejez.

Por lo general, la que salía con vida, abandonando su diminuta suite compartida entre barrotes y sus habituales responsabilidades carcelarias, lo hacía con la cabeza bien alta, sabiéndose superviviente de un cruento campo de batalla; más, cuando eras una antigua agente de la ley.

«La cárcel te cambia», pensó.

Había escuchado aquella misma frase durante los interrogatorios infinidad de veces. Creía comprenderla. Siempre imaginó que un lugar así podría cambiar a cualquiera, pero hasta que no la encerraron como a una burda asesina de tres al cuarto, no supo cuán ciertas eran aquellas afirmaciones. Sonrió negando con la cabeza. En realidad, no había tenido ni pajolera idea de lo que aquello significaba hasta que las perras guardianas de Alina le dieron su primera paliza de bienvenida.

Alzó la vista y se fijó de nuevo en la cabecilla de las Amazonas, sentada al otro lado del patio, sobre las gradas de piedra que recorrían la cancha de baloncesto. Custodiada por dos de las tres lugartenientes con las que aquella mujer compartía celda, sus miradas se cruzaron. Se acarició el antebrazo.

Habían pasado cinco años y todavía podía sentir cómo aquellas desgraciadas le partían el cúbito y el radio. ¿Con qué fin? Dejar claro quién mandaba en aquella prisión.

Se agarró el antebrazo, tensando la piel de sus nudillos hasta que perdieron cualquier ápice de color, con la vista fija en aquellas tres. Todavía le quedaban otros quince años de condena por delante. Suspiró. Quince años en los que, si quería sobrevivir, debía andarse con mucho cuidado.

Pese a no quedarle nada fuera por lo que luchar, tenía claro que no moriría a manos de Petrova, de su panda de grupis ni de ninguna de las centenares de asesinas con las que ahora compartía alojamiento y que, durante sus años como inspectora, había enviado a aquella misma prisión.

La sirena que ponía fin al último tiempo de recreo del día la sacó de su ensimismamiento. Se incorporó sin perder de vista a Petrova y a sus secuaces. Sabía que se la tenían jurada desde el mismo día en el que puso un pie en aquella prisión, al igual que el resto de las reclusas.

Podía sentir las recelosas miradas de las presas recorriendo cada centímetro de su cuerpo durante todos los segundos que permanecía con vida. Los susurros, las amenazas, las garras de la muerte acechando tras cada esquina. Como si una sombra la persiguiera todo el día, zambulléndose en sus pesadillas durante la noche hasta que llegase el preciso momento de reclamar su alma.

Un poli en prisión no duraba mucho. Ella llevaba con vida cinco largos años, pero por cómo la observaba Petrova la infinidad de veces en las que sin pudor sus miradas se habían cruzado, sabía que seguiría respirando hasta que la cabecilla de las Amazonas no diese la orden de ejecución. Sonrió de medio lado negando con la cabeza mientras atravesaba el patio con las manos aún en los bolsillos y la vista fija en la espalda de las últimas reclusas en dirigirse al interior.

Quién iba a decirle que su vida dependía de aquella mujer. Jamás, ni en sus peores pesadillas, se habría imaginado tal barbarie.

Alina Petrova lo controlaba todo en aquel infecto agujero. Contaba con el respaldo de más de la mitad de su organización que, junto a ella, cumplía condena. Disponía de fondos suficientes como para comprar, hacer y deshacer cuanto quisiera gracias a los ingentes ingresos que le proporcionaban sus negocios en aquel estercolero y que, además, se sumaban al basto capital que las mujeres que mantenían a flote su organización seguían engrosando desde el exterior.

Petrova controlaba la droga que se movía en la prisión. Tenía prostitutas trabajando para ella, y el favor de más de un funcionario, incluido el director de aquel tugurio. Todo el mundo lo sabía, pero nadie hacía nada al respecto. Era una deidad en aquel agujero, y como tal, la agasajaban tanto las reclusas como los trabajadores. Y ella era su presa.

Nadie la tocaría sin el consentimiento de aquella mujer que creía tener la vida de Bryana en sus manos, y cualquiera podía pensarlo. Ella misma llegó a creerlo, hasta que comprendió que, en realidad, ya estaba muerta. No se podía matar a una persona que vagaba sin vida desde hacía cinco años. Puede que incluso la propia Alina se hubiese dado cuenta, y por eso no había ordenado su ejecución todavía. O quizá su castigo fuera seguir con vida. Tal vez, pretendía que viviera atemorizada hasta que le llegase la hora. Puso los ojos en blanco, sonrió y negó con la cabeza.

Fuera como fuese, habían pasado cinco años desde que ingresó en prisión. Sobreviviendo día a día en aquel agujero. Cambiando, moldeando su cuerpo, su carácter, su alma y sus principios, para encajar en aquella inmunda sociedad de la que ahora ella también formaba parte. Olvidando su pasado y sin esperanzas puestas en un futuro.

Caminó tras las últimas reclusas en acceder al gallinero; un patio interior con mesas rectangulares y bancos de acero anclados al suelo que se repartían de manera uniforme por la estancia como champiñones. Rodeado por galerías que lamían el perímetro como balcones continuos, y hacían, a su vez, de antesala a las celdas ocupadas por las reclusas. Vigiladas desde aquella corrala de rejillas metálicas entramadas durante las veinticuatro horas del día, los trescientos sesenta y cinco días del año, por funcionarios de prisiones armados con una defensa, grilletes y la buena voluntad de querer hacer su trabajo como era debido sin tener que llegar al uso de la fuerza.

Las reclusas comenzaron a vitorear cuando la puerta corredera de gruesos barrotes de acero que separaba el pasillo de las celdas de aislamiento del gallinero comenzó a abrirse para que Helena Perkins, la mano derecha de Alina, se rencontrara con su querida jefa tras dos largos meses recluida por organizar en la lavandería del sótano peleas de presas desesperadas por un pico de heroína.

El emotivo reencuentro se celebró entre abrazos y aplausos de bienvenida.

Bryana puso los ojos en blanco ante aquel alarde de victoriosa efusividad mientras subía la escalerilla metálica que había junto a la puerta de acero reforzado que conducía al patio exterior.

—Deberías tratar de pasar desapercibida —le advirtió el joven funcionario que, apoyado en la barandilla de la galería, contemplaba el recibimiento de Helena.

Bryana alzó la vista por encima de la espalda del joven y comprobó que su desplante no parecía haber sentado demasiado bien entre algunas de las más fieles seguidoras de Petrova, pues las miradas sibilinas de aquellas, perdonándole la vida, así se lo hicieron saber. Pasó tras el funcionario regalándole a todas ellas una media sonrisa de suficiencia. Puede que aquella fuera su última noche. Tal vez, su insolencia la privara de un nuevo amanecer. Pero vivir con miedo no era una opción, si podía llamársele vida al simple hecho de respirar.

—Conseguirás que te maten —le dijo alzando la vista sobre su hombro para encontrarse con los perlados ojos de Bryana—. Aunque yo no lo permitiría.

Se detuvo en mitad de la galería, casi a las puertas de su celda. Se giró para observar con detenimiento a aquel joven y chasqueó la lengua.

—No te ofendas —sonrió ladina—, pero te haría falta algo más que buenas intenciones y palabras bonitas para evitar una cosa así. —Dirigió la vista, de manera consciente, hacia la defensa que portaba en el cinturón del uniforme. Su única arma.

Al percatarse hacia dónde dirigía su atención, el joven frunció el ceño y apretó los labios.

Puede que solo algunos funcionarios de aquella prisión hubiesen sido comprados, pero todos estaban vendidos.

Las asociaciones de derechos humanos, por la que se prohibía el uso de armas de fuego, entre otras estupideces que ponían en peligro la vida de los funcionarios de manera continua, no tenían ni la menor idea del caldo de cultivo que, a fuego lento, se cocía en lugares como aquel.

Así pasaba que, a la mínima revuelta, tenían que solicitar apoyo externo y esconderse donde pudieran mantenerse a salvo, incapaces de hacerles frente a la violenta reacción de las reclusas durante los amotinamientos que, sin ser diarios, eran más frecuentes de lo que deberían. Momento que, además, estas aprovechaban para cobrarse algunas vidas; motivo por el cual solían producirse dichos amotinamientos. Era como la pescadilla que se muerde la cola. Y la excusa perfecta para llevarse por delante a algunas enemigas evitando una extensión de la condena.

Dirigió una última mirada condescendiente al joven antes de entrar en la celda.

Hasta la fecha, no compartía con nadie su pequeña suite, único privilegio del que aún gozaba en aquel agujero de mala muerte.

Se subió a la litera de arriba y se tumbó en el flácido camastro dándole la espalda a la entrada, pese a que su estúpido instinto de supervivencia le gritaba que debía darse la vuelta y mirar hacia la puerta.

Estaba cansada de lidiar con la incertidumbre, agotada mental y físicamente. Desde que entró en prisión, apenas había dormido. Su estúpido instinto, al que le había declarado la guerra en aras de mantener la cordura, la acompañaba durante casi toda la noche. Y cuando conseguía acallarlo, las pesadillas usurpaban su lugar para atormentarla durante las dos o tres horas diarias que solía descansar.

Cerró los ojos con la esperanza de poder relajarse antes de la cena. Arrugó la almohada y se abrazó a ella. Su cuerpo comenzó a desprenderse de la tensión acumulada durante todo el día, aunque sus agarrotados músculos nunca llegaban a relajarse por completo. Tal vez, nunca volverían a hacerlo.

Pese a la algarabía y el jolgorio de las reclusas en el gallinero, su mente languidecía con agradable parsimonia hasta que unos golpes secos en los barrotes de su celda la devolvieron a su habitual estado de alerta.

Abrió los ojos, se giró sobre el viejo camastro, se incorporó y a través de dos finas líneas grises que auguraban tormenta miró de mala gana a la funcionaria que se asomaba a su celda entre los barrotes.

—Reina, tienes visita.

Un escalofrío recorrió su cuerpo ante aquel apelativo que, antes de ser encarcelada, tan solo utilizaban los agentes que ella había tenido bajo su mando.

Frunció el ceño. «¿Visita? ¿Yo? ¿A estas horas?». Enarcó una ceja, contrariada.

Sus padres habían fallecido al poco tiempo de entrar ella en prisión. No había cumplido ni un año de condena cuando a su padre le falló el corazón. Dos años después, falleció su madre.

No quería culparse por ello. Su padre llevaba sufriendo achaques coronarios casi la mitad de su vida, pero no podía evitar pensar que el disgusto de saber a su única hija con vida en prisión había acentuado su enfermedad.

Y su madre… Su madre era fuerza, arrojo, vitalidad y desparpajo. Verse impedida, sin que nada pudiese hacer por salvar a su hija de un encierro injusto… Porque ambos la creyeron en todo momento inocente. Y con aquella convicción abandonaron este mundo. De eso a Bryana no le cabía la menor duda. Como también sabía que, a su madre, una mujer capaz de enfrentar a la propia muerte por defender a los suyos, le había afectado más de lo que quería hacer creer su entrada en prisión. El juicio y la condena habían mellado su salud hasta el punto de no poder seguir luchando. Suspiró. El incómodo carraspeo de la funcionaria la escupió de vuelta a la aberrante realidad de su día a día.

Se desperezó recreándose en cada estiramiento, solo por sacar de quicio a la mujer, que enseguida resopló mirando su reloj con apremio.

—¿Quieres mover el culo de la cama? No tengo todo el día. —Golpeó los barrotes de la celda con la defensa—. ¡Vamos!

Advirtió, por su ceño fruncido y el deje apresurado, que el cambio de turno estaría a punto de dar comienzo. Por lo que aquella visita, fuera del horario estipulado, no era tan solo una visita. Una encerrona, un interrogatorio, que sus antiguos compañeros necesitasen un favor… Desechó aquella idea casi de inmediato. En cinco años, sus antiguos compañeros de brigada, por los que había llegado incluso a jugarse el pellejo, no se habían dignado a ir a visitarla, optando por el olvido, alejándose de la apestada.

A excepción de Cábanno. La única que, a pesar de las pruebas y de haberse cerrado el caso, seguía buscando al miserable por el que ella cumplía condena. La única, además de sus padres, que siempre creyó en su inocencia. La misma a la que siempre se había negado a ver en sus visitas mensuales. Puntual como un reloj, a las once y media, el día cinco de cada mes. Salvo los tres últimos meses en los que Cábanno no apareció, quizá asumiendo que jamás volverían a verse.

Alzó los brazos cuando llegó hasta la funcionaria, y esperó a que le pusiera los grilletes.

Con los brazos cruzados sobre su pecho, apoyado con aire despreocupado en la pared junto a la puerta, oculto bajo las sombras en una esquina de aquella sala de interrogatorios, puerilmente alumbrada con una bombilla desnuda que colgaba del cable del falso techo de escayola blanco, Dóminic observaba con divertida curiosidad a Scott, su compañero. Un hombre entrado en años, de estatura media, con sobrada experiencia. Condecorado en tres ocasiones. De carácter jovial y nervios de acero que parecían flaquear, haciéndolo trastabillar una y otra vez contra las patas de la única silla de plástico blanco que había metida contra la mesa de metal cuadrada en mitad de la sala.

—¿Te encuentras bien? —Sonrió de medio lado—. Cualquiera diría que estás nervioso. Tú, el hombre sin pulso. —Enarcó una ceja.

Scott dejó de dar vueltas alrededor de la mesa. Tiró la carpeta de solapas color cartón con el logotipo de la policía que lo había ayudado a mantener las manos a la espalda, sobre la superficie. Arrastró la silla, se sentó y escondió la cabeza en el hueco entre sus brazos para poder acariciarse la calva.

—Fallamos —balbuceó. Alzó la vista y la fijó más allá del metal de la puerta de aquella sala—. Le dimos la espalda. Creímos que había enloquecido. Su obsesión por el caso, las pruebas, las víctimas… —Suspiró—. Todo apuntaba a que había perdido la cabeza. Ya sabes, como esos polis que terminan convirtiéndose en el monstruo de sus propias pesadillas.

Dóminic se acercó a la mesa y apoyó las palmas de las manos sobre el frío metal.

—He revisado el caso varias veces. Me lo sé al dedillo. Las pruebas eran irrefutables. Cualquiera en vuestro lugar habría hecho lo mismo.

Scott alzó la vista y enfrentó con angustia los perspicaces ojos dorados de Dóminic.

—Ella no. Ella habría visto lo que a nosotros se nos escapó. Conoce a ese cabrón mejor que su propia madre. —Se levantó de la silla. Dio una vuelta sobre sí mismo con los brazos en jarras, echó la cabeza hacia atrás, se acarició la calva con una mano y miró con pesar al que ahora era su superior—. No debí venir.

—Ella confía en ti. Tú la conoces mejor que nadie.

—Si eso fuera cierto, no habría dudado de ella —le respondió, negando con la cabeza y con un deje de tristeza en sus diminutos ojos pardos—. Cábanno era quien mejor la conocía, por eso no dejó de investigar para sacarla de aquí. —Con un golpe de vista, barrió la sala.

Ambos dirigieron su atención hacia la puerta cuando tres golpes secos los advirtió de la inminente llegada de la reclusa más famosa de aquel estercolero.

—Pasa. —La funcionaria sujetó el pomo de la puerta sin llegar a entrar en la sala—. Mi compañero esperará aquí fuera. —Le dedicó una velada sonrisa a Dóminic antes de cerrar la puerta, que él agradeció guiñándole un ojo.

Junto a la entrada, con las manos esposadas al frente, alzó la cabeza y repasó de arriba abajo al corpulento hombre de tez aceitunada, con símbolos y dibujos egipcios tatuados en su brazo izquierdo, que acariciaba la piel de su cuerpo con unos penetrantes ojos oro líquido.

Enfundado en una camiseta de manga corta blanca, que no solo resaltaba el color de su piel sino que, además, se ajustaba como un guante a su perfecto y perfilado torso, vaqueros azules, cuyo bajo sobresalía desenfadado por encima de las botas militares negras, y el pelo negro azabache en corte mohawk, parecía un dios del pecado envuelto en un hipnótico aura que auguraba un sinfín de promesas a las que su cuerpo parecía no tener intención de oponer ningún tipo de resistencia.

Una descarga eléctrica la recorrió de pies a cabeza cuando aquel atractivo individuo posó su incandescente mirada sobre sus peculiares ojos grises, con un delgado anillo limbal azul índigo, visible tan solo a muy corta distancia, y enmarcados en una tupida capa de largas y gruesas pestañas negras que le conferían una frialdad que su estancia en prisión había acentuado con el paso de los años, pero que aquellos resplandecientes ojos dorados parecían querer fundir.

—¿Jefa?

Reparó con sorpresivo disgusto en el hombre que acompañaba al interesante desconocido. Su semblante pasó de la curiosa atracción al dolor de recuerdos que creía enterrados y el regusto amargo de las pesadillas que atormentaban su ya de por si nimio sueño.

—Vaya, vaya, vaya. Mira quién se ha arrastrado hasta esta pocilga. Ten cuidado, Parker, podrías manchar tus carísimos mocasines italianos.

Scott la miraba como si apenas fuera capaz de reconocer a la mujer que tenía frente a sí.

El pelo corto y negro de Bryana, oscuro como una noche cerrada, ahora era una larga y frondosa melena que caía en cascada hasta el comienzo de sus caderas como las alas de un cuervo. Su delicada y atlética figura se había convertido en una curtida, contorneada y marcada silueta de presidiaria. Su camiseta de gruesos tirantes, amarilleada por los lavados, dejaba a la vista una punción y un corte reciente sobre el hueso de su cadera derecha. A lo que se sumaban varias cicatrices en el brazo a diferentes alturas: una, en el hombro, y la que a punto estuvo de acabar con su vida e iba desde el comienzo de su clavícula hasta el lóbulo de su oreja.

Su refrescante mirada, lugar donde uno podía admirar el tesón y la determinación, esa en la que su equipo había encontrado refugio en tantas ocasiones, ahora eran dos pétreos bloques de hielo sin vida. Atormentados. Huecos. Una mirada fría y calculadora, casi animal, capaz de poner los pelos de punta incluso al mismísimo demonio.

—Cambia esta cara de cordero degollado. —Puso los ojos en blanco—. No tengo intención de pedirte explicaciones. Tampoco es que me interesen. A estas alturas de la película llegarían un poco tarde, ¿no crees?

Scott carraspeó. De manera inconsciente se cuadró frente a ella.

—Inspectora Reina, le presento al inspector Dwayne.

Dóminic dio un paso al frente y le tendió la mano en un saludo protocolario que ella rechazó, dirigiéndose a la silla que antes había ocupado Scott.

—Mi nombre es Dóminic. Aunque todo el mundo me conoce como Dom.

—Bryana Reina. —Colocó los codos sobre la mesa. El tintineo metálico de los grilletes repiqueteó chirriante en la sala al arrastrar las manos sobre el tablero—. Aunque todo el mundo me conoce como reclusa 9655. —Dirigió de nuevo su mirada hacia Scott, tratando de obviar la presencia de Dóminic, en un vano intento por controlar el algarabío de todas las células de su cuerpo, que parecían haberse vuelto locas.

Con su hipnótica mirada, sentía cómo acariciaba su curtida piel de presidiaria. El inerte frío que desprendía el metal del tablero de la mesa mantenía su cuerpo anclado en el plano de la cordura que, durante un segundo, creyó perder cuando, tras cinco años recluida, se enfrentaba por primera vez cara a cara con el pasado.

—Ha debido ocurrir algo muy gordo para que te hayas dignado a honrarme con tu presencia.

Cábanno había intentado visitarla, cierto era que Bryana siempre rechazó verla. Y aunque Scott habría corrido la misma suerte, en el fondo le dolía que ni tan siquiera hubiese intentado ponerse en contacto con ella durante todo ese tiempo.

—¿Qué te ha pasado? —le preguntó en apenas un susurro.

—Ya sabes lo que dicen. —Se encogió de hombros—. La cárcel te cambia. —Se acomodó en el respaldo de la silla con aire despreocupado, arrastrando la cadena de los grilletes sobre la superficie—. No tengo toda la noche. Se acerca el turno de cenas y hoy tenemos pizza. —Enarcó ambas cejas y comenzó a tamborilear los dedos sobre la mesa—. ¿Y bien?

Bajo el penetrante influjo de la presencia de Dóminic, Bryana siguió sus pasos con la mirada cuando, en silencio y cauto, optó por mantenerse en un discreto segundo plano apoyándose en la pared junto a la puerta, con las manos en los bolsillos, oculto bajo las sombras de la sala, acechándola como un depredador dispuesto a saltar sobre ella en cualquier momento.

El vello de todo su cuerpo se erizó ante la simple idea de rozar su aceitunada piel cuando los ojos de aquel portentoso hombre se posaron sobre sus voluptuosos labios. De manera inconsciente, Bryana lamió con sutileza su labio inferior antes de morderlo. Sonrió. Enarcó una ceja y ladeó la cabeza al contemplar un ligero destello en la intensa mirada del inspector Dwayne. Un escalofrío recorrió su cuerpo como el delicado cuero de un látigo acariciando su piel.

Llevaba cinco años encerrada. Cinco años rodeada de mujeres. Cinco malditos años sin sentir una caricia ni su cuerpo arder bajo el influjo de una mirada. Percatarse de que no le era indiferente a un hombre como aquel, que parecía haber sido esculpido por los dioses para su uso y disfrute, no hacía más que alimentar el hambre de su maltrecho y abandonado deseo.

—Ha vuelto —susurró Scott en apenas un hilo de voz.

Aún sintiendo los hechizantes ojos de Dóminic recorriendo su cuerpo, centró de nuevo toda su atención en su antiguo subordinado con aire interrogante.

—El Cremador. Ha vuelto.

—Pero eso no puede ser. —Sonrió incrédula, negando con la cabeza—. Las pruebas que recabasteis fueron mi pasaporte a este infecto agujero. Vuestra incompetencia y la sentencia no daban lugar a dudas: yo lo maté. Yo maté al Cremador, ¿recuerdas? A él y a todas sus víctimas. Por eso estoy aquí. Me condenaron por acabar con su vida, y me colgaron el resto de los muertos para callar a la opinión pública.

—Lo siento.

—Que lo sientes. —Dejó escapar un suspiro ahogado entre los labios—. Vienes aquí, después de cinco años, para decirme que lo sientes. ¡Oh, por favor! —Puso los ojos en blanco entre risas, negando con la cabeza.

—Lo arreglaremos. Te sacaremos de aquí. Hace dos semanas se abrieron diligencias para revisar tu caso. Lo cogeremos y le haremos pagar por todo lo que te ha hecho.

—No fue ese hijo de puta el que me mandó a este agujero, fuisteis vosotros —le siseó entre dientes—. Vosotros me juzgasteis. Me apartasteis del caso. Me condenasteis mucho antes de que lo hiciese un juez.

Los grilletes que rodeaban sus muñecas repiquetearon contra el acero de la mesa cuando apoyó las palmas de sus manos sobre el frío metal con intención de abandonar la sala.

Scott alzó la vista por encima de su hombro y miró suplicante a Dóminic.

—Te quiero en mi equipo. —Salió de entre las sombras aún con las manos en los bolsillos—. Tú conoces mejor que nadie a ese cabrón y me ayudarás a atraparlo.

De pie, con ambas manos apoyadas sobre la mesa, Bryana comenzó a reírse.

Los nervios, la ira contenida, la rabia acumulada, la privación de sueño, de libertad, las vejaciones sufridas durante los últimos cinco años, las palizas recibidas, el escarnio público, la aterciopelada voz de Dóminic, la seguridad en sus palabras, su autoridad y su hipnótica e intensa mirada hicieron que estallara en convulsas carcajadas ante la incapacidad de gestionar aquel cúmulo de emociones.

—Tienes que estar de broma —alcanzó a decirle entre los rescoldos animados de las últimas risotadas.

—¿Ves que me ría?

—No sé qué te habrán contado —enarcó una ceja con una divertida sonrisa en los labios—, pero puedo asegurarte que esa mujer de la que te hayan hablado ya no existe. —Arrimó la silla a la mesa—. Si no tenéis ningún otro chiste más con el que amenizar la velada, me voy a cenar.

—Jefa, ha matado a Cábanno —le dijo Scott cuando pasó por su lado.

Se detuvo junto a Parker. Los músculos de todo su cuerpo se tensaron hasta un límite doloroso en el que podía sentir millones de microscópicos alfileres atravesándole la piel. Apretó los puños a ambos lados del cuerpo hasta que sus nudillos palidecieron; la mandíbula, hasta chasquear sus huesos maxilares. «Y una mierda. Cábanno está viva».

Dejó escapar el aire contenido en sus pulmones por la nariz de manera abrupta, incapaz de creer que el asesino que se suponía que ella había matado, y que tantas vidas había sesgado, se hubiese atrevido a acabar con la vida de uno de los suyos. Y no la de cualquiera de ellos.

Alessia. Su Cábanno. La única que nunca había dejado de creer en ella. Su compañera. Su subordinada. Su amiga.

—No vuelvas a llamarme jefa —le siseó entre dientes.

Prosiguió su camino hacia la puerta, perseguida por los recuerdos. Acompañada por el tintineo de los grilletes. Huyendo de la posibilidad de que aquel malnacido estuviese vivo. Disfrutando de una libertad que no le correspondía. Respirando un aire que debió serle privado en lugar de estar pudriéndose bajo tierra.

No podía ser cierto. Se negaba en rotundo a creer aquello. Tenía que ser una maldita broma. Pero en el fondo sabía que podría ser tan cierto como lo era su propia inocencia; esa en la que nadie creía cuando la condenaron.

Dóminic detuvo su avance hacia la puerta sujetándola del brazo por encima del codo. De manera casi instintiva, Bryana sacó el pincho que guardaba en la doblez de la cintura de su chándal. Un arma de fabricación casera, hecho con los restos de una cuchilla para depilarse y el mango previamente afilado de un cepillo de dientes. Con un rápido movimiento, colocó el filo de la rudimentaria arma sobre el cuello del agente tras empujarlo contra la pared para bloquear, con su diminuto cuerpo, cualquier movimiento que aquel colosal hombre tratase de hacer.

—¡Bryana! —Scott se llevó la mano al arma que colgaba de la funda de su cinturón.

Con una tranquilidad pasmosa, Dóminic dio orden a Scott de no desenfundar con su mano, a pesar de que la incrédula mirada de su compañero auguraba un bloqueo emocional que, con seguridad, le impediría sacar el arma para dispararle a Bryana.

—Ellos no te encerraron en este agujero —le susurró taimado, con la mirada fija en el maremágnum de emociones que desprendían los grisáceos ojos de Bryana—. Cábanno no se merece que la abandones de esta manera.

El calor que desprendía el majestuoso y férreo pecho de aquel hombre era inhumano. El dulce aroma a almendras tostadas de su fragancia golpeó sus sentidos. La corta distancia que los separaba terminó por desbocar los latidos de su corazón.

Dos funcionarios de prisiones entraron sin previo aviso. La golpearon en las costillas y el interior de las rodillas con las defensas hasta hacerla caer al suelo. La desarmaron y, a empujones, la llevaron hasta la mesa en la que estamparon su cara contra el metal.

Pese a la brusquedad, agradeció el frío contacto con el acero, pues, aún en la distancia, sentía el abrasador calor de Dóminic acariciando su cuerpo. El dulce aroma de su perfume embriagando sus sentidos. Su hechizante e hipnótica mirada recorriendo cada centímetro de su piel.

En ningún momento perdieron el contacto visual.

Los cálidos y dorados ojos de aquel hombre parecían querer fundir las grises placas de hielo, contenidas tan solo por un delgado mar índigo, que coronaban los ojos de Bryana.

Tras un minucioso cacheo, los funcionarios la incorporaron agarrándola cada uno por uno de los brazos. Al levantar el torso de la superficie, alcanzó a ver la fotografía de una joven sobre una mesa de autopsias con el cuerpo calcinado y el rostro paralizado en una mueca de dolor que ni la muerte había sido capaz de borrar, y que el forcejeo había dejado al descubierto, sobresaliendo de una carpeta de solapas de cartón con el logotipo de la policía que, hasta el momento, había pasado desapercibida para Bryana.

Una bofetada de realidad empujó la poca humanidad que albergaba en su interior hacia un oscuro abismo de culpa y tortura.

La carne ennegrecida de aquel rostro no fue suficiente para ocultar su identidad. «Cábanno».

A empellones, los funcionarios arrastraron a Bryana hasta la puerta.

—Puede que ellos no me encerrasen en este agujero —gruñó al llegar a la altura de Dóminic, haciendo acopio de toda su fuerza para frenar las envestidas de los funcionarios—, pero han permitido que mi alma se pudriese en él.

La sacaron con brusquedad de la sala. Abandonó aquella reducida estancia sin oponer demasiada resistencia, no sin antes dedicarle a Scott una última mirada de profundo rencor enquistado.

—No sé quién demonios es esa mujer —dijo con la mirada perdida en la puerta abierta por la que se habían llevado a quien había sido una de las mejores agentes de Homicidios.

—¿Estás bien?

Scott negó con la cabeza antes de recoger la carpeta.

—No la conozco. —Miró la fotografía del cuerpo de su compañera unos segundos antes de cogerla y meterla en la carpeta junto con varios informes.

—La inspectora Reina que conociste sigue ahí dentro, en algún lugar. Tan solo tenemos que encontrar la manera de hacerla volver. —Apoyó una mano sobre el hombro de Scott—. La recuperaremos —concluyó sin demasiada convicción.

—¿Cómo?

Capítulo 2

Bajo la atenta mirada del resto de reclusas, los funcionarios de prisiones condujeron a Bryana hasta su celda. Al llegar allí le quitaron los grilletes que rodeaban sus doloridas muñecas. Acarició las marcas que el acero había impreso sobre su piel con la mirada perdida y sus atormentados pensamientos a caballo entre el angelical y pícaro rostro de Cábanno y el calcinado cadáver que yacía en la morgue. La carne quemada de su rostro, su cuerpo carbonizado y la mueca de dolor estremeció su oxidada alma. Los herrumbrosos engranajes que habían contenido durante los últimos cinco años sus lágrimas cayeron a plomo incapaces de refrenar tanto dolor.

El inspector Dwayne, más parecido a un atractivo delincuente que a un policía, había hecho un buen trabajo apelando a la estrecha relación de amistad que siempre unió a Cábanno y a Reina. A su lealtad.

Ese maldito adonis era inteligente. Sabía cómo tratar a la chusma. Sabía cómo tratar a Bryana. O eso creía, porque la inspectora Bryana Reina ya no existía. Falleció el día que puso un pie en aquel estercolero.

Gritó. Un desgarrador alarido fulminó la máscara de indiferencia tras la que se había escondido para sobrevivir de aquella inmunda sociedad de la que ahora formaba parte.

Se acercó a la litera fuera de sí. Tiró el flácido colchón al suelo y arrancó las desgastadas sábanas que comenzó a hacer jirones con sus propias manos ante el estupor del resto de reclusas, que, curiosas, se asomaban a la celda atónitas por cómo, poco a poco, la locura de Bryana iba en aumento mientras destrozaba la celda entre lágrimas y agónicos gritos de frustración.

Desde que ingresó en prisión siempre había tratado pasar desapercibida; apenas mantenía relación con nadie. Evitaba los conflictos y se mantenía al margen de todo y de todas, no para sobrevivir, sino porque en el fondo sabía que no merecía estar ahí dentro. Siempre albergó la esperanza de salir para darle caza al despiadado asesino que la metió entre rejas. Por quien perdió su trabajo, su vida y su identidad. Pero jamás imaginó que sería a costa de la vida de uno de los suyos. De… Cábanno.

Su preciada Alessia había sido brutalmente asesinada y no pudo hacer nada para salvarla. Cábanno, su pelirroja y alocada amiga de ojos verdes. Su compañera de oposición, de academia y brigada. Su amiga. Su mejor subordinada yacía ahora sin vida en una sala de autopsias.

Cábanno, su hermana de otra madre. La mujer que trató de visitarla en tantas ocasiones que llegó a perder la cuenta, aun sabiendo que no accedería a verse con ella. A la que jamás le permitió contemplar en qué se había convertido.

Tan solo en una única ocasión, Bryana acudió a la visita. Por aquel entonces ya había perdido casi cualquier esperanza de salir de allí.

Tras dos meses en prisión, habiendo pasado más tiempo en la enfermería que en su celda, le pidió a su amiga que lo dejara. Le ordenó a quien había sido su subordinada que cesara en su empeño por recurrir una sentencia firme, basada en pruebas contundentes. Unas pruebas que la señalaban a ella como única culpable del asesinato de un depredador y su reguero de víctimas. Trató de explicarle a su compañera que solo habían pasado dos meses pero que la Bryana a la que pretendía poner en libertad ya no existía.

Transcurridas un par de horas, en las que solo una hiriente sequedad que le oprimía y rasgaba la garganta la hizo ser consciente de que no había dejado de gritar ni de llorar, se dejó caer sobre los jirones amontonados en el suelo de la celda.

Alzó la vista con la esperanza de encontrarse al médico de la prisión esperando la oportunidad para inyectarle algún tipo de sedante que la indujera a una calma en la que no volviese a sentir dolor, pero le sorprendió no ver a nadie frente a la entrada de su celda. También que los funcionarios no hubiesen puesto en marcha el protocolo para reducir a una reclusa en su estado. Hasta que sus ojos se toparon con la fría y hueca mirada de Perkins. La mano derecha de Alina, quien desde la galería que quedaba frente a la suya, apoyada sobre la barandilla metálica, la observaba divertida mientras disfrutaba del espectáculo.

Bryana apartó la mirada y contuvo las irrefrenables ganas de acabar con la vida de esa hija de perra.

Sentada en una esquina de la celda, sobre los jirones de sábanas amontonados, se llevó las piernas al pecho. Se abrazó a sí misma convirtiéndose en una pétrea y rígida bola de rabia con la vista fija en la base metálica de la litera superior, ahora vacía.

Uno de los complicados engranajes de su cabeza saltó ante las repetidas ausencias de Cábanno los últimos meses.

Entre el desorden buscó con la mirada, nublada por las lágrimas, las cartas que Cábanno, ante su negativa a recibirla, le había escrito durante aquellos años y que ella había guardado con recelo y la pobre esperanza de no olvidar a la mujer que un día fue.

Se levantó para inspeccionar la base metálica que había soportado el flácido colchón ahora en mitad de la celda. No estaban.

Dio media vuelta sobre sus talones para rebuscar entre los trozos de tela que había a su alrededor. Llegó hasta el colchón, lo levantó, sin demasiado esfuerzo, y lo tiró contra la pared trasera de la celda.

Alzó la vista en dirección a la puerta. Junto a los barrotes, desperdigadas, estaban todas las cartas de la única persona para la que había existido durante esos últimos cinco años. Se arrastró por el suelo entre lo poco que quedaba de las sábanas.

De rodillas, acarició los sobres con la mirada perdida en la dolorosa mueca de horror calcinada en el rostro de Cábanno.

Buscó la última carta que su amiga le envió. En todas ellas trataba asuntos banales. Nada que la hiciera sospechar que seguía investigando a un asesino al que todo el mundo daba por muerto. Miró la fecha de la última carta que había recibido y echó cuentas. Cábanno le había escrito todos los meses desde que ingresó en prisión. Hacía al menos tres que no había recibido una carta suya. Puede que, por aquel entonces, ya estuviese muerta.

Con las cartas en la mano se arrastró hasta el urinario que había en el interior de su celda. El dolor, la angustia, la impotencia reprimida durante años implosionaron en su interior abrasando sus entrañas. Entre lágrimas comenzó a romperlas, liberando de algún modo su rabia contra el inocente papel.

—¡Estúpida! Te dije que lo dejaras. Era una maldita orden, ¡joder! ¡¿Tan difícil era seguirla?! —Sí. Porque Cábanno no atendía a razones cuando de una injusticia se trataba.

Tiró los restos de papel con tesón, arrugados en una mano con los nudillos pálidos y despellejados. Apoyó el codo en el váter, llevó las rodillas a su pecho y escondió el rostro desencajado por el dolor entre sus brazos.

—¿Por qué? ¿Por qué no te mantuviste al margen? —susurró entre lágrimas desgarradas.

Como un claro amanecer, los dorados ojos de Dóminic acudieron a su mente. «No puedo ayudarte. ¿Para qué? Cábanno ya está muerta. Yo no quiero encerrar a ese cabrón, quiero matarlo». Alzó la vista y la clavó sobre Perkins que, comiéndose unas pipas junto con una parte de reclusas pertenecientes a las Amazonas, seguía disfrutando de aquel desolador espectáculo desde la barandilla al otro lado de la galería.

«No merezco salir de aquí. No puedo salir de aquí. No debo. Y tú vas a ayudarme».

Por primera vez, la crueldad asomó en el rostro de Bryana en forma de sonrisa. Perkins se incorporó incómoda. Escupió una cáscara de pipa al gallinero y enarcó una ceja. Fue entonces cuando Bryana ladeó la cabeza, entretejiendo su plan sin perder de vista a su objetivo.

La prisión en la que habían recluido a la inspectora Reina estaba a más de dos horas de distancia del madrileño distrito de Ciudad Lineal, lugar en el que se encontraba la brigada de homicidios que ahora lideraba Dóminic y, de nuevo, territorio de caza de un indeseable que se suponía que estaba muerto.

Después de dejar a un conmocionado Scott en su casa y tras un incómodo trayecto durante el cual ninguno de los dos había dicho nada, Dóminic se dirigió a su despacho en la primera planta de un edificio de hormigón rectangular situado en mitad del distrito.

La única luz que permanecía encendida a aquellas horas en la primera planta de la comisaría era la de su despacho.

Se llevó la mano al pecho. La opresión le impedía volver a casa. Se apoyó con el trasero en el borde de la mesa observando la pared acristalada, que le separaba del resto de agentes de la Brigada, donde había dibujado un esquema con fotos, nombres y localizaciones a modo de resumen de los casos: el Cremador de Ciudad Lineal y la inspectora Reina.

Se acarició la barbilla con la mirada puesta en los gélidos ojos grises, contenidos por una delgada línea índigo inapreciable en esa fotografía, de la que fue una de las mejores inspectoras de Homicidios de Madrid.

La fotografía de archivo de la prisión que había solicitado semanas atrás y que había colocado en la pizarra de cristal improvisada no le hacía justicia a su belleza. Había oído hablar muchas veces de ella. Su profesionalidad, su juventud y el número de casos resueltos que todos los años sobrepasaba con creces cualquier expectativa, junto con su atractivo, habían hecho de aquella mujer la inspectora más deseada y cotizada a todos los niveles. Se acarició el cuello allí donde Bryana había apoyado el filo de su pincho.

—Por la expresión de su rostro, deduzco que la visita a la prisión no ha ido como esperaba.

Dóminic deambulaba tan sumido en sus pensamientos que ni siquiera advirtió la presencia de Montalvo, su comisario.

—¿Ha mirado alguna vez a un lobo a los ojos?

El comisario entró en el despacho. Siguió la línea de visión de Dóminic hasta la fotografía de quien había sido su mejor inspectora. La cogió y la observó con cariñoso anhelo.

—No he tenido el gusto.

—Hasta hace unas horas yo tampoco —le respondió perdido en sus propios recuerdos—. De pequeño, mi abuelo siempre me contaba historias sobre lobos. Vivía en un pueblecito al pie de una colina, rodeado por un frondoso bosque. Decía que cuando te topabas con un lobo en tu camino su salvaje belleza te paralizaba. Durante un instante el miedo quedaba relegado a un segundo plano.

»Hipnotizado, no podías dar ni un solo paso ni dejar de admirar al magnífico ejemplar que se había cruzado en tu camino. Pero en el preciso instante en el que tu mirada conectaba con la del depredador sabías que estabas perdido. Era entonces cuando el miedo se apoderaba de tu cuerpo, porque, por muy rápido que fueras, nunca podrías escapar de aquella hermosa bestia. «Caerás en su trampa. Entrarás en su juego. Te cazará si sucumbes tan solo un segundo a su extraordinaria belleza».

Dio un paso hacia el comisario con la mirada perdida en los profundos y gélidos ojos de Bryana. Recogió la fotografía de la inspectora que le tendía y volvió a colocarla en la pared acristalada.

—Mi abuelo siempre decía que cuando eso ocurría tenías dos opciones: ser más rápido que la muerte o desafiar a la bestia.

El comisario miró la hora en su Rolex de planito.

—Tengo algo de tiempo. —Metió la mano en el bolsillo de su delicado pantalón de traje de corte italiano tres piezas—. Acompáñeme.

Dóminic reparó en el elegante porte de su superior, quien volvió a mirar la hora en su reloj antes de abrir la puerta de su despacho, situado junto al de Dóminic.

Encendió la luz. Atravesó la pequeña sala en dirección al carrito de licores, whisky, ron y ginebra. Era de madera y aguardaba en una esquina, junto a la pared, tras una enorme mesa de madera de haya tratada y una televisión sujeta sobre un pie metálico negro, con ruedas alrededor, de las cuales descansaba una maraña de cables. Cogió dos vasos y sirvió un par de dedos de Eva Willians, un tradicional whisky importado de Kentucky, con un envolvente y aterciopelado sabor a chocolate negro, ron, pasas, caramelo y vainilla.

—Pase, Dwayne. No se quede usted en la puerta, haga el favor. —Le tendió uno de los vasos—. Siéntese.

El comisario se acomodó en su sillón de piel tras un gustoso suspiro. Movió el vaso de whisky en cuidadosos círculos, dejando un velo de lágrimas ambarinas contorneándose por el fino y delicado cristal.

—Bryana Reina. Una de las mejores inspectoras de Homicidios de todo Madrid. Y podría asegurar que, si comparamos estadísticas, probablemente Reina era la mejor inspectora de Homicidios del país. —Mojó los labios en el whisky antes de mirar a través de sus pobres pestañas a Dóminic—. El lobo al que usted hace referencia en su historia me recuerda mucho a ella. —Sonrió suspicaz—. La mujer más joven en llegar a inspectora jefa. Cuando la vi entrar por aquella puerta el primer día, con su inexperiencia y su carita de ángel…

«¿Carita de ángel? Lo dudo mucho», pensó Dóminic.

No había conseguido fotografías de archivo de Bryana que, por norma, sí tenían de todos los agentes del cuerpo. Lo cual no le sorprendió. La inspectora Reina había sido juzgada y condenada por varios asesinatos y la institución se había encargado de borrar cualquier atisbo de rastro de aquel error. Un procedimiento habitual ante ese tipo de circunstancias.

No dudaba que Bryana pareciera joven e inexperta cuando se incorporó a su puesto, sin embargo, el aura que exudaban los poros de su precioso y moldeado cuerpo carcelario no era el de una niña buena con carita de ángel.

El comisario señaló con el dedo índice de la mano con la que sujetaba el vaso la puerta de acceso a la Brigada.

—Pensé que no sería capaz de hacerse con el equipo que ahora se encuentra bajo su mando. —Rio—. ¿Sabía usted que en su primer día a Parker se le ocurrió llamarla monada? —Le dio un trago al whisky negando aquellos recuerdos con una amplia sonrisa en los labios—. En toda mi carrera jamás había visto a uno de mis hombres tan avergonzado. Reina lo bajó al gimnasio y le propinó tal paliza que Parker estuvo sentándose sobre un flotador dos semanas. —Rio. Bebió parte del delicioso líquido ambarino de su vaso y miró a Dóminic—. Reina es como ese lobo del que le hablaba su abuelo: cuando la ves por primera vez quedas prendado de su espectacular belleza, pero cuando la miras a los ojos sabes que esa mujer va a hacerte perder el juicio. —Terminó el whisky que le quedaba en el vaso antes de comprobar la hora en su Rolex de platino—. Siempre fue una cazadora. Una cruel y despiadada depredadora camuflada bajo una apariencia casi divina. Si estabas entre sus objetivos, el último de tus suspiros le pertenecería a ella. Tu único consuelo era que te devorase rápido. —Fijó su mirada en las lágrimas de whisky que resbalaban hasta el fondo del vaso para perderse en el vacío—. Un temperamento como el suyo, encerrado tantos años sabiéndose inocente…

—Sé que la necesitamos. —Dejó el vaso de whisky, que ni siquiera había probado, sobre la mesa—. Estoy convencido de que maneja datos de ese cabrón que no aparecen en los informes. Detalles que para nosotros pasarían inadvertidos, seguro que tienen algún particular significado para ella.

El comisario volvió en sí. Alzó la vista y miró a Dóminic como si sopesara la idea de confiarle algún tipo de secreto antes de volver a comprobar la hora en su reloj y levantarse. Dóminic frunció el ceño y se incorporó casi al unísono.

—He quedado con mi señora para ir a la ópera. No me gustaría llegar tarde. —Tamborileó con los dedos sobre el pulido tablero de la mesa—. Reina tenía un carácter complicado. Un temperamento fuerte, indomable y difícil de doblegar. Nunca lo edulcoró. —Sacó un grueso manojo de llaves de su fino pantalón de corte italiano e introdujo la más pequeña en el primer cajón de la mesa—. Vivía de alquiler en una buhardilla en el centro. —De un doble fondo sacó la llave de un candado—. Esta es la llave del trastero donde ordené guardar todas sus pertenencias cuando ingresó en prisión. —Se la entregó—. Siempre supe que era inocente. De la misma manera que sabía que usted le permitía a Cábanno investigar por su cuenta y que Alessia no cesaría hasta dar con las pruebas que exonerasen a Reina. Lo que nunca imaginé fue que perdería la vida en ello.

»Desconozco qué descubrió, pero si Cábanno llegó hasta el Cremador, Reina es la única que puede interpretar cualquier pista que haya podido dejarnos. El asesinato de Cábanno no fue fortuito, estaba muy bien planificado. No era fácil pillar a Alessia desprevenida.

—No encontramos nada en el registro de la vivienda de la inspectora Cábanno. Tampoco en su mesa de trabajo. Todo parece indicar que no seguía una línea de investigación concreta.

—No la encontrarían aunque levantasen cada moldura de ese piso y cada piedra de esta comisaría, pero ambos sabemos que Cábanno seguía una línea de investigación. Tal vez, varias. Solo Reina podrá decirnos cuál o cuáles.

—Señor, esa mujer se ha convertido en una presa. Apenas queda nada de la inspectora que un día fue.

—¿Y cuál es el problema? ¿No se cree capaz de lidiar con una mujer así? —Enarcó una ceja, sonriendo de medio lado.

—No. No es eso. Pero podría ser peligroso.

—Reina ha sido una de las mejores agentes que ha tenido esta institución. Además, usted mejor que nadie sabe que solo un gran depredador es capaz de darle caza a otro.

—No está por la labor de cooperar. Lo más probable es que en cuanto quede en libertad desaparezca. Y no la culpo. Yo haría lo mismo.

—Reconozco que no será fácil, pero me consta que usted no es de los que se rinden. Reina tratará de escapar, de eso no me cabe la menor duda, y si lo consigue jamás la encontraremos. Buscará a ese cabrón y lo matará. —Cogió un pósit de la mesa—. Debemos evitar que cometa una locura. Quizá, entre sus pertenencias, encuentre una razón para que vuelva a ser la que era. Aunque su alma se haya quebrado entre la oscuridad, sigue siendo Reina, nuestra inspectora —le dijo sin mirarlo, escribiendo en el pequeño papel amarillo la dirección de los trasteros—. Tenga cuidado, Dwayne. —Le entregó el papel con la dirección—. No sé cómo serían de fieros los lobos con los que se cruzó su abuelo a lo largo de su vida, pero la mujer a la que va a enfrentarse le morderá. Luchará contra usted y contra sí misma. Es su naturaleza. Lo era antes de entrar en prisión.

»Y para nuestra desgracia, no creo que su estancia haya suavizado su carácter. Pero es precisamente esa ferocidad lo que le otorga su espectacular belleza. Lo dejo en sus manos, Dwayne. ¿Qué decide?, ¿ser más rápido que la muerte o desafiar a la bestia?

Dóminic miró la llave del trastero que Montalvo le había entregado.

—Quiero a ese malnacido entre rejas y quiero a esa loba en mi equipo —le dijo con determinación, cual juramento, cerrando en un puño la llave de los trasteros.

—Buena suerte. Va a necesitarla. —Miró la hora en su reloj—. Siento tener que dejarle, pero no quiero hacer esperar a mi mujer.

—Necesitaré un par de días para organizarme y revisar las pertenencias de la inspectora.

—Que sea mejor una semana. Tómeselo con calma; va de cacería, no de acampada. —Rodeó la mesa hasta llegar a la altura de Dóminic—. Dígale a Parker que le eche una mano. Y bébase eso. —Hizo un ademán con la cabeza en dirección al vaso que Dóminic había dejado sobre la mesa—. Es un delito tirar un whisky así. —Le apretó el hombro antes de comenzar a recorrer el despacho en dirección a la puerta—. Tiene carta blanca, Dwayne, pero preferiría no saber cómo pretende domar a esa fiera.

El comisario abandonó el despacho apresurado y mirando por enésima vez la hora en su reloj. Dóminic sonrió divertido.

Se apoyó con el trasero sobre el borde de la mesa. Miró la llave y el pequeño trozo de papel en el que Montalvo había apuntado la dirección. Cogió el vaso. Bebió un largo trago deleitándose con el regusto a chocolate negro, ron, pasas, caramelo y vainilla. Alzó la copa y miró el líquido ambarino con un ligero cariz de asentimiento en su rostro. Volvió a dejar el vaso sobre la mesa y sacó el móvil del bolsillo trasero de su pantalón.

De manera casi automática la vista se le fue hacia la hora que el dispositivo marcaba en la parte superior derecha de la pantalla. Era pronto. Las diez de la noche. Buscó en el teléfono la dirección. Se incorporó cuando la encontró. Bebió el resto de whisky que había dejado en el vaso, se guardó la llave de los trasteros en el bolsillo delantero del pantalón junto con el pósit, apagó las luces de ambos despachos y llamó a Parker mientras atravesaba la sala que ocupaba el resto de los agentes de la Brigada.

—En media hora paso a recogerte.

—¿Ha ocurrido algo?

—Te lo cuento de camino. Trae un par de cervezas.

Iluminado por la tenue luz de la luna que se colaba a través de los ventanucos superiores de la pared, atravesó el vestíbulo, que conducía a las escaleras por las que se accedía a la primera planta, con paso firme y la determinación de un cazador dispuesto a seguir la estela del mayor trofeo jamás abatido: una mujer recluida en sí misma que, sin saber cómo, debía obligar a regresar para, juntos, acabar con un enemigo mayor.

Cuarenta y cinco minutos más tarde salió del Audi R8 negro que adquirió en una subasta hacía un par de años y que había pertenecido al lugarteniente de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas.

—Puntualidad inglesa se le llama a lo tuyo.

Desde la puerta del portal del edificio de seis plantas, ladrillo visto y ventanas enmarcadas en aluminio blanco en el que Parker vivía desde su divorcio hacía cuatro años, lanzó una Coronita que Dóminic atrapó al vuelo y abrió de camino al maletero con la cruz ansada que colgaba del mando del coche. Le dio un gran sorbo a la cerveza antes de abrirlo y coger su chaqueta de cuero negro.

—¿Vas a ir así? —Le devolvió la cerveza a Parker, repasando el traje de chaqueta tres piezas de color gris de su compañero, antes de ponerse la cazadora.

—No me has dicho adónde vamos. —Le dio un sorbo a su Coronita, tendiéndole a Dóminic la cerveza que estaba sujetándole—. Además, uno no sabe dónde podría encontrar al amor de su vida. —Sonrió.

—Di que sí. —Le dio a Parker un cariñoso golpe seco en la espalda—. Tú no pierdas la esperanza. —Rio antes de beber—. Espero que al menos no hayas dejado ningún asunto importante a medias. —Se acercó a la papelera que había en la acera, frente al portal, y tiró la botella vacía.

—Un filete de pollo empanado en la nevera y una ensalada de tomate a medio hacer. —Apuró la cerveza. Siguió los pasos de su compañero y la tiró a la papelera—. ¿Dónde nos vamos de marcha esta vez?

Dóminic sacó del bolsillo, en el que se había metido las llaves del trastero, el pósit en el que el comisario había apuntado la dirección del lugar en el que había guardado durante los últimos cinco años las pertenencias de Bryana. Le entregó el pequeño papel amarillo a Parker y se dirigió hacia la puerta del piloto del R8.

—¿Qué es esto? —Rodeó el capó del Audi inspeccionando el papel.

—La dirección de unos trasteros. —Abrió la puerta y se metió en el coche.

—¿Una pista? —Frunció el ceño antes de subirse.

—Montalvo ha guardado durante todos estos años las pertenencias de la inspectora Reina en uno de esos trasteros. —Parker se envaró, incómodo, en el asiento de cuero—. Vamos a trasladar sus cosas a mi casa y, una vez allí, registraremos las cajas una a una.

—No puedo hacer eso. —Agarró la maneta interior cromada en plata de la puerta con intención de salir—. No puedes pedirme que vuelva a violar su intimidad.

—Ahora mismo no existe otra alternativa. La investigación está muerta. Todas las pruebas conducen a un callejón sin salida o apuntan directamente a Reina como culpable. Es lo único que tenemos.

—Lo sé, pero es que… —La angustia era palpable no solo en su rostro, también en su renqueante tono de voz—. Tú no lo entiendes. Fue un calvario registrar su vivienda y encontrar allí pruebas incriminatorias. Muchos de nosotros habíamos estado en su casa infinidad de veces. Habíamos compartido con ella copas de vino, risas e interminables noches estudiando el perfil de ese cabrón. Sus pasos, su rastro… Fue un golpe muy duro para la institución, pero la peor parte, sin duda, nos la llevamos nosotros, su brigada. Los mismos que tuvimos que llevarla ante la justicia.

—Scott —agarró su brazo antes de que saliera—, Bryana es inocente. Estoy convencido de que le tendieron una trampa. Es la única explicación. El asesinato de Cábanno no es obra de un imitador. El sujeto sabía a la perfección lo que hacía y cómo lo hacía. —Lo soltó cuando apreció un ápice de serenidad en sus ojos—. Necesito que me ayudes a sacar a Bryana de ese agujero cuanto antes. No tengo ni idea de cómo era, pero sí conozco al tipo de mujer en la que está convirtiéndose porque yo mismo he llevado a muchas así ante la justicia.

»Bryana fue la más reputada inspectora de Homicidios del cuerpo. ¿Cuánto crees que debería haber durado en una prisión como esa? Cualquiera de nosotros habríamos muerto en menos de una semana, pero estoy casi seguro de que Bryana sigue con vida por un único motivo: están domándola.

—No te sigo.

—Imagínate por un momento que eres uno de los grandes narcos de este país y que llega a tus manos un arma indetectable para la policía; peligrosa pero capaz de abrirte cualquier frontera. ¿Te desharías de ella? —Parker negó con la cabeza—. En esa prisión se encuentra encerrada Alina Petrova.

—Lo sé. Tú mismo la encerraste allí. —Esta vez fue Dóminic quien se envaró incómodo en su asiento—. Pero no entiendo qué tiene que ver Petrova en todo esto.

—No sé si sabes que Petrova es la mujer del Egipcio.

—No tenía ni idea. ¿Tú cómo sabes eso?

—Eso ahora es irrelevante. La cuestión es que, pese a ser marido y mujer, nunca se han llevado demasiado bien. Petrova solo se quiere a sí misma. Lo único que le importa es su imperio, el poder y el dinero. Una mujer como Bryana en sus filas es un bocado muy apetecible, tanto como para olvidar quién fue Reina en otro tiempo.

—Bryana jamás accedería a trabajar para Petrova.