Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Entre Libros

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

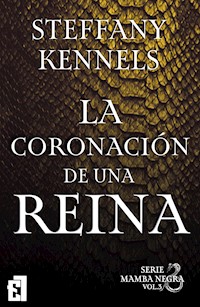

- Serie: Mamba negra

- Sprache: Spanisch

Toda su vida había sido una paria. Sumergida entre libros, estudios y ordenadores, jamás había tenido una cita normal. Demasiado inteligente, demasiado bella, demasiado… torpe. La empollona en el colegio, un ratón de biblioteca en la universidad y un apreciado activo en la Brigada de Operaciones Especiales del que todos disponían a su antojo y al que debían proteger. Hasta que Ayshane Ivanova se cruzó en su camino. La mujer más temida entre las organizaciones criminales arrastró a Alice a su mundo, la rescató de sí misma, la obligó a salir de su coraza, explotó su potencial y, ahora, Dima Ivanov pagará las consecuencias. Un hombre que no está acostumbrado a que le digan que no. Que toma lo que quiere cuando y cómo le da la gana. Que prefiere morir de pie que vivir arrodillado. Dima tendrá que aprender a lidiar con algo que, salvo hacia a su familia, no había experimentado nunca: sentimientos y miedo. Dos palabras que no formaban parte de su diccionario hasta que Alice apareció en su vida, con la intención de quedarse y truncar sus esfuerzos por alejarla de un mundo en el que solo sobrevive el más fuerte.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 669

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

La coronación de una reina

Los personajes, eventos y sucesos que aparecen en esta obra son ficticios, cualquier semejanza con personas vivas o desaparecidas es pura coincidencia.

No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación, u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del editor. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art.270 y siguientes del código penal).

Diríjase a CEDRO (Centro Español De Derechos Reprográficos). Si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar con CEDRO a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.

© de la fotografía de la autora: Archivo de la autora

© Steffany Kennels 2023

© Entre Libros Editorial LxL 2023

www.editoriallxl.com

04240, Almería (España)

Primera edición: abril 2023

Composición: Entre Libros Editorial

ISBN978-84-18748-84-4

La

coronación

DE una

reina

SERIE MAMBA NEGRA

vol.3

Steffany Kennels

J DF K T07/12/202218:40h

Índice

Capítulo 1

Capítulo 2

Capítulo 3

Capítulo 4

Capítulo 5

Capítulo 6

Capítulo 7

Capítulo 8

Capítulo 9

Capítulo 10

Capítulo 11

Capítulo 12

Capítulo 13

Capítulo 14

Capítulo 15

Capítulo 16

Capítulo 17

Capítulo 18

Capítulo 19

Capítulo 20

Capítulo 21

Capítulo 22

Capítulo 23

Capítulo 24

Capítulo 25

Capítulo 26

Capítulo 27

Capítulo 28

Capítulo 29

Capítulo 30

Capítulo 31

Capítulo 32

Epílogo

Continuará...

Agradecimientos

Nota de la autora

Biografía de la autora

Capítulo 1

Alice miraba ausente una diminuta y deforme gota de agua con las manos apoyadas sobre la encimera de mármol negro del baño. En silencio. Con la cabeza escondida entre su densa mata de pelo rizada. Envuelta en el aroma de coco, limón y papaya del acondicionador que usaba para desenredarse el pelo que, aún mojado, goteaba sobre el lavabo de cristal templado del cuarto de baño de su habitación.

Acarició el grifo bañado en oro y retiró el agua condensada adherida al brillante y ostentoso metal que apagaba su luz. Alzó la cabeza y se miró en el espejo. Su reflejo empañado le recordó a aquellos días en los que no era más que un cerebrito. Una simple rata de laboratorio, torpe, que apenas sabía empuñar un arma y a la que habían relegado a zulos y cuevas entre cables y ordenadores por su propio bien. Para protegerla. O así se lo habían vendido durante años.

Si no hubiera sido por Erick, que reclamó sus servicios en campo cuando le asignaron como objetivo al Clan de las Serpientes, aún seguiría en la brigada acompañada de mensajes cifrados, objetivos en paradero desconocido y lejos de la acción. Viva, pero como un fantasma que pasaba desapercibido entre quienes un día fueron sus compañeros.

Erick le dio la oportunidad de sentirse útil de nuevo y Ayshane le devolvió la vida liberando a la mujer que había mantenido cautiva en su interior durante toda su existencia, presa de sus miedos, de esos defectos que otros veían como deslumbrantes virtudes.

Durante años, para evitar llamar la atención, se recluyó a sí misma engañándose, poniéndose unos límites que ahora le parecían irrisorios, pero, que, en su momento, vio como metas inalcanzables.

¿Quién iba a decírselo? La Mamba Negra. La mismísima Ayshane Ivanova. Una temida mujer a la que siempre había admirado en secreto era ahora su mejor amiga.

Nunca se lo había comentado a nadie. No estaba bien. Ella era una oficial de policía y Ayshane una prófuga muy peligrosa. Tenaz, fuerte, ágil, rápida, bella, letal, femenina, escurridiza e inteligente. Todo lo que ella siempre había soñado ser.

Cuando Erick reclamó sus servicios para darle caza a la organización que había liderado Eduard, no pudo evitar fijarse en su hija, en aquella que ocuparía el lugar de Saya como lugarteniente.

Siempre supo que Ivanova sería un problema, pero nunca imaginó que terminaría convirtiéndose en la única amiga que había tenido en la vida.

Desde pequeña fue una niña solitaria, relegada a un segundo plano y a la que sus compañeros solo buscaban cuando un problema de matemáticas se les atragantaba o para aprobar un examen, pero nunca para jugar en el recreo, ir al cine o a bailar. Con lo que a ella le gustaba bailar. Una lágrima se deslizó por su mejilla y saltó al vacío para recorrer el cristal templado del lavabo.

En ocasiones, cuando no era más que una adolescente, se encerraba en su cuarto por las noches los fines de semana. Se ponía los cascos y la música a todo volumen, cerraba los ojos y bailaba. Se imaginaba junto a esas amigas, que no tenía, riendo, disfrutando de las miradas furtivas de algún chico mientras le comentaba a alguna de ellas cuánto le gustaba. Pero cuando abría los ojos estaba sola, rodeada de libros, de premios de ciencias y de peluches encima de la cama, que ella misma ganaba en las ferias.

Se resignó a asumir que con los años aquello cambiaría, sin embargo, su paso por la universidad no fue más que un reflejo del colegio o del instituto. Con problemas de cálculo y exámenes más difíciles, pero, por lo demás, idéntico.

Hizo lo que creyó que serían algunos amigos. Nada interesantes; como ella. De los que pasaban desapercibidos y con los que se reunía en la biblioteca. Conoció a algunos chicos insulsos, taciturnos y desgarbados. Nada especiales. Y así pasó sus años de universidad, entre frikis y empollones. Entre los de su especie. Hasta que llegó a la academia de policía.

Sonrió sin ganas mirándose en el espejo empañado y negando con la cabeza al recordar su paso por la instrucción para convertirse en policía. Allí fue donde se rindió ante la evidencia. No era más que una empollona, una rata de biblioteca. Por suerte para ella, la institución guardaba puestos muy necesarios para pececillos acostumbrados a la calma de los estanques. Suspiró.

Cogió la mullida toalla roja del lavabo, con la que se había secado la cara cuando salió de la ducha, y limpió el espejo para poder ver lo que se suponía su nuevo reflejo. Parecía un oso panda.

Había pasado cerca de veinte minutos bajo el agua y no había sido capaz de retirarse bien el rímel. Tampoco el khol negro con el que había perfilado sus claros ojos azules, casi transparentes, rodeados de una delgada aureola color pizarra y con una estrella de David impresa en oro que, junto con el lápiz de ojos, le conferían una mirada de gata salvaje irresistible. O eso le había dicho Jason.

Se repasó las cuencas de los ojos frotando enérgicamente con la toalla hasta dejar dos irritadas marcas rojizas.

Aún estaba acostumbrándose a desmaquillarse. Antes no lo hacía. No lo había necesitado porque siempre le pareció absurdo ir maquillada a clase o a trabajar. En alguna ocasión llegó a pensar en ir a la brigada con un mono colgando de la espalda y en taparrabos para ver si así alguien se percataba de su miserable existencia.

Siempre había echado en falta un poco de acción en su vida, de amor, de atención, y Erick le brindó aquella oportunidad.

Jason y él la recibieron con los brazos abiertos. Con la paciencia que no tuvieron los instructores de la academia, intentaron enseñarle a pelear cuerpo a cuerpo, a defenderse, a apuntar y a disparar. Nunca se desesperaron más de la cuenta ante su torpeza. La hicieron visible a ojos del resto y ella sabía que siempre contaría con su respaldo y con una protección que, por aquel entonces, necesitaba para sobrevivir.

Siempre confiaron y le dieron la oportunidad que otros le negaron. Era una patosa con las armas, un peligro para ella y para todo aquel que estuviese cerca hasta que conoció a Ayshane.

La lugarteniente puso el mundo de los tres patas arriba. No dejó títere con cabeza. Arrasó con sus vidas y puso en duda los principios que siempre habían defendido. Ideales con los que creyeron que conseguirían hacer del mundo un lugar mejor, hasta que Ayshane les demostró que eso que defendían con tanto ahínco estaba incluso más podrido que aquellos por lo que se desvivían para meter entre rejas.

Se unieron a ella. Accedieron a un mundo al margen de la ley donde los juicios de valor poco importaban y, por primera vez, se sintió útil, respetada y querida por quienes la rodeaban.

Ayshane. Ash. Una mujer de la que se decía que no tenía corazón, les había demostrado con sus actos que aquellas palabras no eran más que chismes de viejas.

Fueron aceptados por su padre, Eduard. Un hombre que pintaban como cruel y sanguinario, pero que nada tenía que ver con quien era en realidad.

Se suponía que debía ser feliz. Por fin había dejado de ser un fantasma para aquellos con los que compartía su día a día, pero aún le faltaba algo que había dado por imposible hacía muchos años y contra lo que se había tropezado de bruces en aquel mundo: Dima. El hermano de Ayshane. Un hombre al que deseaba arrancarle la piel a tiras.

Apretó la mandíbula cerrando las manos en un puño y arrugando la toalla antes de arrojarla al cesto de la ropa sucia con un chillido ahogado.

El joven Víbora la sacaba de quicio. Era chulo, prepotente e irrespetuoso. Un bala perdida alegre, tan guapo que dolía hasta mirarlo. Con una perfecta sonrisa canalla, unos ojos rasgados y brillantes, y el pelo suave, largo y sedoso hasta los hombros que, en ocasiones, se recogía con una cinta alrededor de la frente o en un moño alto que acentuaba, aún más si cabía, los traviesos rasgos masculinos cincelados en su rostro. Alto, con un cuerpo de infarto, abdominales marcados, curtidos en los durísimos entrenamientos a los que lo había sometido Ayshane y que ella se moría por lamer recorriendo cada centímetro de la piel de sus perfectos oblicuos. Y ese tatuaje, con una víbora enroscada en su antebrazo, como si te acechara desde la rama de un árbol, que le llegaba hasta el codo y cuya cabeza reposaba en la cara externa de su mano, junto con su voz ronca, varonil y el peligro que exudaba cada poro de su piel le conferían un sensual atractivo difícil de obviar y que revolucionaba todas las células de su cuerpo.

Ella sabía que todo aquello no era más que pura fachada. Bajo esa apariencia de hombre curtido en una de las más peligrosas organizaciones criminales del país, había un joven atento, cariñoso y protector que se desvivía por los suyos y cuyo verdadero rostro le mostró durante los primeros días cuando se conocieron. Hasta que un desafortunado comentario la alejó de ese Dima al que tanto echaba de menos, del que se había enamorado como una adolescente y que nada tenía que ver con el frío Víbora con el que ahora se cruzaba por los pasillos de la galería del búnker. Cerró los ojos y se abrazó.

Estaba apoyado en la puerta que había frente a la sala de recuperación a la que fue trasladada después de que Ayshane les disparase.

No esperaba encontrárselo allí cuando decidió salir para ver cómo se encontraba Erick, ni mucho menos pensó que seguiría frente a su habitación después del portazo con el que se había marchado.

—¿Se puede saber adónde vas? —Frunció el ceño hasta convertir sus ojos en dos finas líneas azules. No sabía quién se creía que era para hablarle así, pero no se molestó en contestar. Salió despacio, agarrándose como una octogenaria asmática a la pared, ignorando su presencia. Dima la miró exasperado y se dio un golpecito en la cabeza con la puerta antes de acercarse a ella.— Te he hecho una pregunta. —La sujetó por el brazo, al ver su mutismo.

Lo miró con confuso desdén, avergonzada por el calor que se concentró allí donde él la sujetaba, por el autoritario tono de su voz y la indumentaria que le habían prestado para la recuperación: un pantalón corto de pijama que se ceñía a la curvatura de sus generosas caderas de manera indecente y una camiseta de tirantes ajustada que apenas era capaz de contener sus bonitos pezones, duros como piedras, que se alzaron bajo la fina tela marcándolos en cuanto él le puso los ojos encima. Ropa que distaba mucho del tipo de prendas que ella solía utilizar por aquel entonces, incluso para dormir, y que la hacía sentir insegura y expuesta, sobre todo cuando él repasaba su cuerpo recreándose en cada centímetro de su piel.

—No... me toques. —Hizo un fracasado intento por soltarse y lo fulminó con la mirada cuando sonrió con picardía.

—¿Ya no te doy miedo, Ricitos? —Dio un paso hacia ella, obligándola a pegar la espalda a la pared de ladrillo visto de la galería. Sintió cómo naufragaba a la deriva en aquellos ojos de oro líquido, rasgados, cansados, para los que parecía no haber nadie más allí salvo ella—. ¿Ya no me tienes...? ¿Cómo lo llamabas...? ¿Respeto?

—Eres un estúpido. Un impertinente guaperas y presuntuoso a quien no parece quedarle claro que no... le tengo... ningún... miedo.

—¿Un estúpido, impertinente guaperas y presuntuoso? —Enarcó ambas cejas y sonrió.

—Además de sordo.

Apretó las manos en un puño sobre el mármol. Se rio de ella. Por aquel entonces no le infundía ningún tipo de miedo y dudaba que ahora le tuviera un mínimo de respeto.

Le entraron ganas de saltarle todos los dientes, algo que habría hecho con mucho gusto de no haber sido porque estaba convaleciente y apenas tenía energía para mantenerse en pie. Aunque sabía que, por aquel entonces, no habría tenido fuerza como para derribar a un hombre como él.

Colocó los brazos sobre la pared, arrinconándola, y se hizo el dueño y señor de un espacio que ella necesitaba para respirar y para mantener los pies en la Tierra.

—Déjame pasar. —Intentó empujar con el hombro uno de los férreos brazos del Víbora que, como vigas de acero, la mantenían cautiva en un ridículo espacio.

—Deberías descansar.

—No eres mi niñera, y ya me has dejado claro que atenderme no es más que una obligación que te han impuesto y de la cual yo te libero. No te corresponde cargar conmigo. —Alzó ambos brazos al aire e hizo un ademán para que se marchara. Dima enarcó una ceja, ladeando la cabeza—. Sé cuidarme sola, aunque todos os empeñéis en pensar lo contrario. Así que déjame pasar. Ahora. —Cogió aire y lo soltó de manera abrupta.

El Víbora no claudicó, todo lo contrario; se acercó aún más a ella agotando el ya de por sí escaso espacio que los separaba, llevándola al límite de su paciencia, de su cordura y de una fuerza de voluntad muy dañada por los encontronazos anteriores.

Siempre le habían dicho que tenía un carácter complicado, huidizo, arisco, huraño y desconfiado, pero ¡qué esperaban! Todo el que se había acercado a ella lo había hecho por mero interés.

—Me alegra saber que ya no me tienes miedo.

Tuvo que apoyar la espalda sobre la pared para alejarse de él y coger el aire que le faltaba para respirar.

Su olor a desierto, a calima mojada, a noche de tormenta, lo inundaba todo. Su voz y el calor que desprendía su cuerpo hacían flaquear su voluntad.

Las piernas comenzaron a temblarle por el cansancio, pero, sobre todo, por aquellas palabras susurradas sobre su oído, envueltas en un tul de terciopelo que le puso la piel de gallina cuando un escalofrío le recorrió la espalda.

—Deberías empezar a fijarte más en los detalles. —Apoyó las caderas sobre su vientre—. Nadie me obliga a velar por alguien toda la noche si yo no quiero. —Cogió uno de sus rizos, se lo llevó a la nariz e inspiró su aroma.

Sonrojada, lo miró con ojos desorbitados al sentir sobre el vientre su presionada erección. Ahogó un gemido avergonzado cuando acarició el hueco de su cuello con la punta de esa nariz salpicada de diminutas y graciosas pecas que le conferían un aire rebelde.

Cerró los ojos con fuerza y giró la cabeza hacia uno de los brazos que la mantenían cautiva.

En aquel momento, pensó que todo aquello no era más que un sueño. Un efecto de la medicación para contrarrestar el veneno de la resurrección, porque pensar que aquel Víbora pudiera sentir interés por ella no solo le parecía imposible, es que ni siquiera era capaz de imaginarlo.

—No me prives de tus preciosos ojos, Ricitos.

Sintió el cálido aliento de Dima sobre su mejilla. Abrió los ojos por el varonil y rasgado tono de su voz. Al girar la cara, sus labios se rozaron de manera involuntaria.

Dima mantenía el espacio justo para no besarla, erizando la piel de todo su cuerpo sin tocarla, acrecentando su deseo con una respiración contenida y excitada.

Se acarició los labios. Quería que la besara. Deseaba que lo hiciera aun sabiendo que era de esa clase de hombres que en el bufé femenino no repetía plato. Sería el polvo de una noche, pero ¡qué noche!

Se mordió el labio inferior y lo miró libidinosa a través de sus tupidas pestañas negras, con un desparpajo que desconocía que tenía, que al parecer sabía utilizar y al que podría recurrir en su propio beneficio.

—Por favor, Dima..., solo..., solo quiero ir a ver a Erick.

—La razón por la que no te dejo ir a ver a Erick es la misma que me impide arrastrarte hasta mi cama —susurró sobre sus labios—. Así que hazme un favor. Vuelve a tu habitación y descansa,dikaya koshka.

Gata montesa, así es como la llamó aquella noche mientras le acariciaba la nariz con la punta de la suya y con sus labios trazaba círculos sobre los de ella. Abrió el grifo y con la mano se mojó la nuca, la frente y las mejillas sonrosadas.

Si revivir aquel insignificante contacto le provocaba un irrefrenable deseo que humedecía su sexo, qué no le ocurriría a merced de aquel hombre.

Con la cabeza gacha, se arrastró hacia la ducha, consciente de que aquel tren ya había pasado.

Jamás sabría lo que era el amor correspondido y mucho menos el buen sexo. Uno que le hiciera sentir un orgasmo real, que no tuviera que fingir.

Había perdido la oportunidad de probar aquellos labios, de disfrutar de sus caricias, sus atenciones e incluso los celos que creyó atisbar en él antes de que lo hiriesen y lo capturasen.

Su comienzo había sido abrupto, sus sentimientos encontrados y su final temprano y escarpado, pero seguía manteniendo la estúpida esperanza como una ilusa, aunque había decidido que no iba a arrastrarse. Si Dima no quería perdonarla, que no lo hiciera. Allá él. Abrió el grifo y volvió a ducharse.

Se asomó a la sala de recuperación que había junto a la de las niñas, frente a la de Jason.

—¿Necesita algo? —le preguntó Sergei.

Sonrió desde la puerta. No creía haber hecho ningún ruido. Estaba casi segura, pero Sergei, de espaldas a ella, colocando una bolsa de sangre en la vía de Aiko, sabía que estaba allí.

Le parecía fascinante la forma en la que Sergei, Dima y Ayshane eran capaces de percibir una intrusión incluso antes de tenerla delante.

—¿Se pondrá bien? —Entró y se apoyó sobre los barrotes, a los pies de la cama.

—Ha perdido mucha sangre. Necesitará una transfusión casi completa, pero, ahora mismo, esto es todo lo que tenemos.

—¿Solo esa bolsita? —Alzó la vista hacia el atril para sueros en el que Sergei había colocado la bolsa de sangre.

Sergei suspiró desesperanzado y asintió. Alice miró entonces a Aiko sedada. La cicatriz del dragón que tenía grabada en la mitad de su rostro era perturbadora a la par que bella.

Era una mujer hermosa, de facciones suaves y delicadas, manchadas por aquel dragón tallado sobre la piel que llamaba la atención como una señal de advertencia. El detalle y la precisión de aquel reptil ponía los pelos de punta, pero había que admitir que le confería un sensual aire exótico.

—¿No quedan reservas de sangre en el laboratorio? —le preguntó ella.

—Me temo que no. Solo Dima y usted comparten el mismo grupo sanguíneo que la señora. Agotamos todas las existencias cuando lo recuperaron y él aún se encuentra convaleciente como para una transfusión del calibre que la señora necesita. —Le subió la colcha y se aseguró de que quedara bien tapada.

—¿Todas? ¿Incluso las mías?

Antes de que Ayshane les diera el tiro de gracia con el que fingieron su propia muerte, Erick, Jason y ella se sometieron a varias pruebas diagnósticas rápidas y Sergei les extrajo varias bolsas de sangre por si necesitaban entrar en quirófano.

Erick gastó sus reservas aquella misma noche, pero las suyas y las de Jason deberían estar intactas.

Sergei asintió. Alice volvió a mirar de nuevo a Aiko postrada en aquella cama, en un estado vulnerable, fuera de lugar. Débil, inconsciente. A merced de cualquiera.

—Dima está convaleciente, pero yo no. —Se sentó en el sillón orejero azul celeste que había delante del vestidor de todas las habitaciones de recuperación y extendió el brazo.

—¿Está segura?

Asintió, acomodándose en el butacón.

Aiko no era santo de su devoción. Había herido a Jason, que a punto estuvo de perder la pierna, y había atacado a Ayshane, a su propia sobrina, pero Dima... La desesperación y el horror que había visto en sus ojos cuando llegaron al aparcamiento y vio a Aiko tumbada en el suelo sobre un gran charco de sangre... Aquel dolor...

Desconocía qué planes tenía Ayshane para su tía. No sabía si se habían fugado juntas de prisión porque pensaba quedarse junto a ellos y formar parte de la extraña familia que habían consolidado, pero no se veía capaz de dejarla morir. No se lo perdonaría jamás.

Aiko le daba igual. En los últimos meses había aprendido que había personas que estaban mejor muertas que encerradas. El historial de aquella mujer ponía de manifiesto que era de las que estaban mejor criando malvas, teniendo en cuenta que estando recluida en una cárcel de alta seguridad entraba y salía cuando le venía en gana, pero ¿con qué cara iba a mirar a Dima cuando, para él, Aiko era como una madre?

Bufó entre dientes cuando Sergei le colocó una vía en el brazo. Abrió y cerró el puño varias veces mirando cómo la sangre recorría el tubo que llegaba hasta una pequeña bolsa de transfusión vacía, que reposaba apoyada en un lateral del sillón.

—De momento, con un par de bolsas servirá. —Se incorporó y la miró un segundo con aquel semblante imperturbable tan característico en él—. No se rinda. Solo tiene miedo.

Frunció el ceño cuando se dio la vuelta y volvió junto a la cama para comprobar los goteros. Se mantuvo callada sin querer comprender sus palabras. Bastante bochornosa era su situación con el Víbora como para ir pregonándola por ahí, pero sabía que Sergei se refería a él.

Al igual que Eduard, estaba al corriente de todo. De lo que se decía, de lo que sucedía, incluso, de lo que se pensaba. Se llevó la mano al rostro, avergonzada, y suspiró.

Hora y media después salió de la habitación algo mareada, con un enorme sándwich de atún con tomate de tres pisos, una pequeña botella de agua y una diminuta gasa blanca empapada en alcohol pegada a la flexura del codo con esparadrapo de papel.

Cerró la puerta a la vez que le daba un bocado al sándwich con el que casi se atraganta al chocar con el firme torso de Dima.

—¿Qué haces tú aquí?

Tosió. Se dio un par de golpecitos en el pecho con el puño para tragar. Alzó la vista y lo miró a través de sus pestañas. Parecía cansado, abatido, superado por la situación y con los nervios a flor de piel. Le dio otro bocado al sándwich y se hizo a un lado con intención de marcharse. No tenía ganas de discutir. Ninguno de los dos estaba pasando por su mejor momento.

La policía los buscaba. Habían dejado de estar muertos para la sociedad. Habían recuperado a Ayshane, pero habían pagado un precio muy alto porque, ahora, Adrik sabía de su existencia. Adiós al factor sorpresa.

Todos tenían una diana en la frente y, para colmo, su amiga estaba embarazada, lo que la convertía en un objetivo mucho más preciado para su hermanastro si su estado llegaba a oídos de este.

Tenían que protegerla. Aunque conociendo a Ayshane, no iba a ponérselo fácil. No iba a mantenerse al margen en una guerra familiar, que ella había iniciado y que todos sabían que no iba a permitir que nadie, salvo ella, le pusiera el punto final. Estaba en todo su derecho. Ellos no eran quiénes para arrebatárselo. Miró de reojo la puerta de la habitación de Aiko antes de dar un paso al frente.

—Te he hecho una pregunta. —La sujetó por el brazo.

«Vaya, esto es nuevo». Desde su secuestro, Dima apenas le dirigía la palabra, y cuando lo hacía era para menospreciarla y discutir, pero desde mucho tiempo antes de que se lo llevaran, no había vuelto a tocarla.

—Si vuelves a ponerme las manos encima, es lo último que harás con piernas —bufó entre dientes.

Hizo un ademán con el brazo al ver que no la soltaba. No quería dejarse seducir por el calor que se concentraba allí donde él mantenía la mano con firmeza, ni caer rendida a sus pies o volver a la época en la que cedía con tal de huir para esconderse muy lejos de él. Su seguridad había probado las mieles de la libertad y no estaba dispuesta a renunciar a ella ni por Dima ni por nadie.

—No vuelvas a acercarte a esta habitación. Mantente alejada de ella. Aiko no es Ayshane.

—¿Qué temes que vaya a hacerle?

Dima enarcó una ceja y recorrió su cuerpo de arriba abajo con estupefacción.

—¿Tú? —le preguntó irónico.

Apretó el puño de la mano en la que sujetaba la botella, haciendo que el plástico aquejara su rabia y su impotencia.

Quería contestarle. Se merecía que le rompiese todos los huesos del cuerpo y podía hacerlo. Ayshane le había enseñado cómo, pero Alma se acercaba con Irina en brazos y no quería montar una escenita delante de las niñas en mitad de la galería. Tampoco quería despertar a Jason o alterar a Erick y a Ayshane, encerrados en el cuarto que compartían y en el que recuperaban el tiempo perdido. Un tiempo que, después de lo ocurrido, tenían todo el derecho del mundo a disfrutar.

Le dio un bocado al sándwich sin apartar la vista del Víbora. Pasó por su lado. Le sonrió a Irina y le guiñó un ojo a Alma cuando pasó junto a ellas antes de desaparecer por la galería con los ojos empañados en lágrimas contenidas, pisada firme y cabeza erguida. Dima nunca la trataría como a una igual.

«Imbécil».

—Si no te pateo la cara es porque luego tendría que vérmelas con ella y sé que aún no estoy preparada. —Alma hizo un movimiento con la cabeza hacia el lugar por el que se había marchado Alice.

«¡Dima!», expresó con sus diminutas manos la pequeña Irina antes de alzar los brazos hacia él.

—¿No eres ya muy mayor para ir todo el día en brazos? —Cogió a la pequeña y le revolvió los rizos rubios provocándole una risa muda, tan expresiva como cualquier carcajada.

—La paciencia tiene un límite y, a diferencia de la esperanza, se agota.

Alzó la vista y miró a Alma de medio lado.

—Tú qué sabrás, pequeño buda.

—Está enamorada de ti. Lo sabes, ¿verdad? —No le contestó. Se limitó a mirar por encima del hombro de Alma por donde se había marchado la agente—. Ayshane está preocupada. O lo estaba antes de que la encerraran. Dice que ha perdido demasiado peso. Apenas comía cuando desapareciste. No dormía. Tuvo que drogarla. Dice que su sonrisa no deslumbra como antes. Sonríe, pero si la miras a los ojos cuando lo hace verás su dolor. Solo lo hace para complacernos, para que la dejemos en paz. —Alzó ambos brazos al aire en dirección a Irina. La pequeña se abrazó de nuevo a ella y recostó la mejilla en el hueco de su cuello—. La venganza y la culpabilidad están consumiéndola. Te quiere. Y creo que, aunque tú no sintieras lo mismo, deberías hablar con ella. Nadie se merece que le traten de esa manera —le dijo antes de meterse en la habitación que compartía con la pequeña Irina.

Dima se quedó mirando la puerta de la habitación de las niñas hasta que se cerró. Elevó la vista y volvió a mirar por donde se había marchado Alice. Apretó las manos a ambos lados de su cuerpo hasta que sus nudillos palidecieron cuando la irrefrenable necesidad de ir tras ella se apoderó de él. Negó con la cabeza y llamó a la puerta de la habitación donde se encontraba Aiko. Carraspeó antes de entornarla para deshacerse del nudo imposible de tragar que Alma le había dejado con sus palabras. Sabía que Alice lo había pasado mal en su ausencia, pero hasta el punto de tener que drogarla...

—¿Cómo se encuentra? —le preguntó, asomando la cabeza.

—Saldrá de esta gracias a la oficial Sánchez —le respondió Sergei alzando la vista por encima de su hombro mientras terminaba de auscultar a Aiko—. Me preocupaba no disponer de sangre para las transfusiones, pero la señorita Alice nos ha provisto de más reservas de las que necesitamos. —Hizo un movimiento de cabeza hacia la nevera que había junto a la pared mientras se colocaba el estetoscopio sobre los hombros.

Dima miró las tres bolsas de sangre. La última debía haber sido la que había en el atril de sueros junto a la cama y que ya iba por la mitad.

—¿Por qué? Podríamos haber asaltado el banco de sangre.

—Después de la fuga de su hermana los hospitales estarán blindados. No creo que deban salir en unos días. —Caminó hacia él—. Y ella le ama. ¿Por qué si no salvar la vida de alguien en quien no confías? —Apoyó una mano sobre el hombro de Dima y le dio un cariñoso apretón—. Voy a darme una ducha. ¿Puede quedarse con ella mientras tanto?

Dima asintió. Se hizo a un lado para dejarlo salir. Volvió a mirar hacia el final de la galería, hacia el lugar por el que se había marchado Sergei, con la imperiosa necesidad de arrastrarse como un vil gusano tras Alice. Suspiró y entró en la habitación.

Movió el sillón junto a la cama. Acarició la frente de su tía antes de cogerle la mano y llevársela a los labios para besarle los nudillos. Se sentó, apoyó las botas Timberland sobre el colchón, junto al cuerpo de Aiko, y comenzó a jugar con la mariposa que se había sacado del pantalón con la vista fija en las tres bolsas de sangre de la agente.

Por eso estaba tan pálida. Como siempre, había dado más de sí de lo que cualquier otro podría haber soportado. ¿Para demostrar qué? No quería pensar que tuviera que ver nada con él, tal y como había dejado caer Sergei.

No tenía nada que demostrarle. No era necesario. Era una mujer increíble en todos los aspectos. Solo quería que no se pusiera en primera línea. No pensaba que no fuera capaz de defenderse, no era eso lo que lo impulsaba a alejarla del peligro, sino que él no se veía capaz de soportar una situación similar a la que vivió Erick cuando le dispararon a su hermana y terminó entre rejas.

Erick casi pierde la cabeza. Él se habría vuelto loco. ¿Tan difícil era de comprender?

Tal vez la idea de Alma no era tan descabellada. Quizá debería hablar con ella. Cerró la mariposa negando con la cabeza. Alice nunca lo entendería. Había nacido para la línea de fuego.

Se guardó la mariposa en el bolsillo del pantalón y cruzó los brazos bajo su cabeza. Era un cobarde. Alice era demasiado buena para él. Demasiado buena para ser real. Demasiado buena para conformarse con... nada. Él no tenía nada que ofrecerle que no pudiera conseguir por sí misma.

En la sala de ordenadores de la galería de logística terminó de comerse el sándwich entre lágrimas. A solas, podía compadecerse de sí misma, flagelarse por los errores que había cometido y que la habían alejado de Dima.

Se limpió el rostro con el dorso de la mano y le dio un trago a la botella de agua preparándose para concentrar toda su atención en aquello que mejor se le daba: encontrar a André Pávlov y a Elenka. Esos dos pagarían por lo que le habían hecho a Dima. Por negarles la oportunidad de amarse.

Y pensar que casi lo consigue. Estuvo tan cerca de una felicidad que nunca había sentido... Llegó incluso a sentir su roce con la yema de los dedos. Estaba segura de que cuando hubiesen vuelto del club donde dieron con Vládimir, ella y Dima se abrazarían, se besarían y se amarían el resto de la noche, pero Elenka, con ayuda de Pávlov, lo estropeó todo.

Puede que no volviera a recuperar a ese Dima cariñoso y atento que había recorrido su cuerpo a hurtadillas, cuando creía que nadie lo veía, y le había erizado la piel. Ella tampoco era la misma de entonces, pero alguien tenía que pagar por la pérdida de aquel hombre. Una pérdida que le arañaba las entrañas, desangrándola y dejándola vacía por dentro.

Dispuesta a encontrarlos, revisó las grabaciones del hospital, las del traslado de Ayshane al complejo y a la prisión. Si ellos sabían que seguía con vida después del rescate de Dima, Pávlov y Elenka debían saberlo.

Con todos sus sentidos puestos en las imágenes de la prisión y sin ánimo de dar su brazo a torcer, se recostó en la silla tamborileando los dedos sobre el escritorio junto al ratón.

—¿Dónde os habéis metido? —Suspiró entre sus labios—. Un momento. —Se incorporó y entró en los servidores de la prisión—. Seguro que la teníais vigilada y esperabais que escapara.

Accedió con avidez al sistema de seguridad que controlaba la alarma que había pinchado por recomendación de Aiko, quien les aseguró que en cuanto Ayshane recuperase la memoria nadie podría impedir que saliera de aquel sofisticado agujero de alta seguridad, cuyos sistemas de última generación no habían sido capaces de evitar la fuga de las dos prisioneras más peligrosas que hospedaba, lo cual demostraba la teoría de que una condena, en ocasiones, no era un castigo suficiente para según qué tipo de criminales.

—¡Chúpate esa! —Dio un pequeño brinco de alegría en la silla.

No habían sido los únicos que habían pinchado el sistema de seguridad de la prisión; alguien más parecía preocupado por su amiga.

Siguió a través de la red el rastro, casi inapreciable, de la señal que había dejado aquel huésped en concreto. Solo por su maravilloso trabajo de espionaje se merecía una oportunidad para seguir respirando. Lástima que aquello no entrara en sus planes.

—Te tengo. —Sonrió satisfecha, se levantó de la silla y salió como alma que lleva el diablo o, tal vez, como el diablo que va en busca de un nuevo alma.

Capítulo 2

Su especialidad era encontrar a los criminales más escurridizos. Entre pantallas, información, códigos indescifrables para el resto del mundo excepto para ella, se movía como pez en el agua. Podía tardar meses, semanas o simplemente unas horas, en ocasiones le bastaba con minutos, pero nadie podía escapar del ojo que todo lo ve, como en alguna ocasión Jason se había referido a ella. Por eso Erick la reclutó. Por ese mismo motivo Ayshane se fijó en ella.

Era astuta e inteligente. Una cazadora nata. Una mujer a la que la lugarteniente había dado las alas que necesitaba, para que no solo se limitara a acechar a sus presas entre las sombras, sino para que pudiera clavar sus fauces en ellos y saboreara una justa victoria.

Ayshane había convertido a la insegura e introvertida oficial de policía Alice Sánchez en una perfecta máquina de matar, y André Pávlov iba a tener el privilegio de conocer a una mujer, hasta ahora, inexistente para el mundo.

El menor de los Pávlov, uno de los cabecillas del Clan del Escorpión, se había movido con rapidez. Había reestructurado su organización y ya parecía tener un sustituto para el Alacrán, su antiguo lugarteniente: el homólogo de Ayshane en aquella organización criminal a quien su compañero Erick le metió un tiro entre ceja y ceja cuando rescataron a Dima del secuestro orquestado por Elenka, la hermanastra de Ayshane y, ahora, al parecer, compañera de cama de Pávlov.

Apretando el tirante moño en el que había recogido su densa mata de pelo rizada frente al espejo de su habitación, sopesó la idea de avisar a Jason. En cualquier otro tipo de investigación, llegados a este punto, siempre trasladaba la información y se hacía a un lado.

—Ya no soy policía y estoy más que cualificada para encargarme de esto —se recordó a sí misma, mirándose en el espejo.

Salió del cuarto de baño y cogió la sudadera negra con capucha que había dejado sobre el edredón rojo rubí de su cama.

Se volvió para repasar su nueva imagen en el espejo del tocador que tenía en la pared, frente a la cama. Ella, que jamás le había dado importancia a su aspecto, nunca habría imaginado que unos simples pantalones de pitillo ajustados, una camiseta y una sudadera entallada pudieran hacerla sentir capaz de comerse el mundo.

Si le hubiera prestado más atención a ese tipo de detalles, se habría ahorrado más de una bochornosa situación en la vida. Como el día de su graduación en el instituto que, en lugar de recoger la orla, parecía que iba vestida para comprar el pan, lo que consiguió el efecto contrario a lo que pretendía: llamar la atención de todo el mundo cuando lo que siempre había intentado era pasar desapercibida.

Abanderada por la humildad y la seguridad que le había otorgado mantenerse en un segundo plano, siempre se había decantado por una forma de vestir cómoda e informal. Hacía poco que había descubierto que podía sentirse igual de bien con ropa que fuera de su talla e incluso que resaltara la curvatura de sus generosas caderas y sus enormes pechos. «Supongo que si hubiera tenido un par de amigas, habría aprendido que verme bien por fuera ayuda mucho a sentirme bien conmigo misma», pensó repasando la nueva imagen que desde hacía unos meses le devolvía el espejo, segura de que una amistad sincera en su juventud no haría que el reflejo que le devolvía el tocador le pareciera tan novedoso.

Salir de compras sola siempre le pareció deprimente, entre otras cosas porque añoraba saber qué era compartir con otra persona una opinión tan banal como qué clase de color le favorecía más a su mirada o qué tipo de vestido utilizar en una primera cita.

Alzó la vista por encima de su hombro y miró el oscuro interior del gran vestidor de su habitación. Sonrió. ¡Cómo había cambiado la situación!

Ya no estaba sola. Había dejado de ser invisible. Ahora tenía una gran amiga, pero ambas eran fugitivas y no estaba la cosa como para salir a comprar trapitos y tomar unas cañas. «No puede tenerse todo en esta vida». Se giró para repasar su trasero en el espejo. Se veía... bien.

Había perdido bastante peso en los últimos meses, casi todo en las últimas semanas, pero tenía un tono muscular envidiable.

Segura de sí misma, con paso firme y un objetivo en mente, salió de su habitación directa al armero que tenían en la galería de logística.

Con cuidado de no hacer demasiado ruido, casi a hurtadillas, cogió un par de dagas, una mariposa, una Sig-Sauer P226 y el silenciador. Una pistola semiautomática de nueve milímetros, de origen alemán y utilizada por los SEAL1 en los Estados Unidos. Un modelo diferente al que solía utilizar su amiga y, en su modesta opinión, más cómoda, práctica y fácil de manejar para una antigua agente que apunto había estado de ser expulsada del cuerpo por su nefasta puntería.

«Sería una lástima perder un cerebro como el tuyo. Y no todos los puestos requieren ser un gran tirador». Dos frases que jamás olvidaría y que, durante la prueba psicológica, la última para acceder al cuerpo, el agente al cargo de revisar su expediente le dijo para tranquilizarla. Y lo consiguió. Salió de aquel despacho orgullosa de sí misma por haber logrado aquello por lo que nadie daba un céntimo por ella: ingresar en el cuerpo. Pero sin ser consciente del significado lapidario de aquellas dos frases que la encadenaban a un ordenador entre expedientes para el resto de su vida, cuando, en realidad, tenía una puntería perfecta. Solo debía dejar de pensar en las armas como un enemigo, lo cual comprendió al conocer a Ayshane, y entendió que, en ocasiones, la muerte era necesaria, pero no imprescindible.

Comprobó el cargador del arma. Cogió un par de ellos más por si la cosa se torcía. A priori no tenía intención de utilizarlos, pero mejor ser precavida que pecar de incauta.

Se guardó los cargadores en los bolsillos traseros del pantalón, se colocó un par de machetes en la pernera que le rodeaba el muslo; la P226, en las lumbares, bajo la tela de la camiseta de manga corta negra y la sudadera; la mariposa, en el hueco de una de sus botas militares de media caña, y las dagas que le regaló Ayshane la fatídica noche en la que secuestraron a Dima y que desde entonces siempre llevaba consigo, en las muñequeras de piel que Jason le regaló hacía un mes. Cubrió el frío metal con el cuero de la tela de la sudadera.

Salió del armero sin hacer ruido. Comprobó que no había nadie en la galería antes de dirigirse a la entrada del búnker olvidada, aquella que solo debía utilizar para emergencia y que vigilaba las estatuas de las cobras, la mamba negra, la anaconda y el gigantesco dragón tallado en mármol blanco que coronaba el centro del vestíbulo, sobre la alfombra color borgoña y ribetes dorados, y que representaba a la familia Ivanov al completo.

Abrió la gran puerta de acero de cuatro metros de altura encogiéndose de hombros y alzando la vista hacia las galerías que desembocaban en el vestíbulo. «No pienso dejar este mundo hasta que no te arrastre conmigo al infierno», pensó cuando su mirada se cruzó con la talla de la cobra india que representaba a Elenka, la hija mayor de Eduard y hermanastra de Ayshane.

Se asustó de sí misma, de sus oscuros pensamientos y de la fría naturalidad con la que se imaginaba atravesándole el corazón con aquella sonrisa que, hasta que no secuestraron a Dima, siempre había iluminado el azul de sus ojos y que desde aquella noche había perdido.

Elenka Ivanova era un ser despreciable, chaquetero, interesado y cruel. La imperiosa necesidad de acabar con la hija de Eduard con sus propias manos, por alguna extraña razón que decidió archivar en su carpeta mental de mierdas pendientes para otro día, la sumía en un profundo estado de paz.

Cerró la puerta con cautela y recorrió el oscuro pasillo, socavado a doce metros bajo el suelo, hasta la escalerilla de acero que llegaba al exterior.

De un salto, se encaramó al último peldaño y con la fuerza de sus brazos, hasta que sus pies le sirvieron de ayuda y pudo apoyarlo en el último escalón, fue ascendiendo. Sonrió. Un par de meses atrás no habría sido capaz de subir solo con la ayuda de sus brazos. Ahora era más fuerte, más ágil, más rápida, capaz de anticiparse a los movimientos de su contrincante, porque, por lo general, se enfrentaba a gente que había estudiado antes, y una inteligencia prodigiosa como la suya era un gran punto a su favor. No solo servía para acechar tras una pantalla de ordenador. Ahora era capaz de salir de caza.

Todo ello se lo debía a Ayshane y a los duros entrenamientos a los que la había sometido durante meses. Gracias a la lugarteniente había dejado de ser tan solo un cerebrito, un asustadizo ratón de laboratorio. Todavía le quedaba mucho por aprender, pero lo haría, y Dima tendría que tragarse sus propias palabras.

Puede que nunca la quisiera, pero no le quedaría más remedio que tratarla como a una igual. «¡No soy una maldita princesa de cuento de hadas, joder!».

De pie junto a Jason, con ambas manos extendidas hacia su compañero, escuchaba con sumo interés y sin dar crédito la conversación que Dima mantenía con Erick mientras Jason, sentado en el banco del gimnasio de la galería de esparcimiento, le vendaba con meticuloso cariño las manos para protegerla de los golpes que fuera capaz de propinar.

—No tengo ni interés ni intención de enfrentarme a Ayshane en una pelea a muerte. —Dima se encogió de hombros.

—Eso no es un entrenamiento —bufó Jason cuando terminó de vendarle las manos—. Eso es tortura. —Le entregó los guantes que había a un lado, sobre el banco.

Comenzó a ponérselos, asintiendo mentalmente. El entrenamiento al que Saya, la que fuera madre de Ayshane y de Dima, había sometido a su hija, solo podía llamarse así.

—Tortura o no, mi hermana es un rival al que ninguno de nosotros podríamos enfrentarnos nunca.

—¿Crees que eso lo justifica? —le preguntó horrorizada cerrando el velcro de los guantes alrededor de sus muñecas—. Qué estupidez —se contestó a sí misma—. Seguro que sí.

Por aquel entonces, su relación con Dima ya se encontraba bastante deteriorada. No había querido entrometerse en la conversación para evitar un nuevo enfrentamiento con el Víbora, pero no pudo remediarlo cuando escuchó cómo justificaba la manera en la que su madre entrenó durante toda su vida a su hija. «¡Era inhumano!».

Todavía seguía pensando que aquello no eran entrenamientos, sin embargo, aunque en ocasiones Dima la sacaba de sus casillas y siempre era él quien forzaba las discusiones, no podía seguir engañándose a sí misma. Tenía que reconocer que le encantaba discutir con él, al menos al principio. Incluso llegó a necesitarlo de una manera absurda y enfermiza porque, casi siempre, el tono de su voz y el brillo de sus ojos en aquellas discusiones adquiría un cariz sexual delicioso. Lo echaba de menos. «Qué estupidez». Sonrió negando con la cabeza, consciente de que parecía una desequilibrada.

Desde que lo rescataron apenas le dirigía la palabra. La evitaba, la ignoraba y, cuando discutían, no había un ápice de cariño en sus ojos.

Dima tenía un gran abanico de opciones para demostrarle su enfado. Entendía que la culpara por lo que le sucedió. Todos se habían propuesto hacerle creer que ella no tuvo la culpa de favorecer su secuestro, sin embargo, seguía sintiendo que si se hubiese mantenido al margen, Dima habría salido del club por su propio pie. Pero Ayshane necesitaba su ayuda y ella quería ser útil.

Había entrenado mucho. Al parecer, no demasiado. Y como castigo por salir de su cueva de ordenadores y códigos, el Víbora había elegido hacerle daño como todos esos que había conocido a lo largo de su vida hasta que se adentró en aquel mundo. La opción que más daño podía hacerle: la indiferencia. Quería pensar que había sido casualidad, pero no creía en ese tipo de banalidades. No con Dima. Cuando Ayshane los reclutó, hizo mucho hincapié en la importancia de conocer bien a aquellos de los que se rodeaban, casi tanto o más cómo a sus enemigos. Había pocas cosas que no supiera de Dima. Probablemente el Víbora lo sabría todo sobre ella. «No es casualidad».

A medio camino, se retiró el sudor de la frente con el dorso de la mano. Subir los doce metros de escalerilla, teniendo en cuenta su actual forma física, debería suponerle menos esfuerzo del que estaba empleando. Obligar a Sergei a sacarle más sangre de la que debía estaba pasándole factura en forma de invisibles pesos que se adherían a los músculos de sus brazos y sus piernas. Aferrada a los barrotes de acero se tomó un par de minutos para recobrar las fuerzas y el aliento.

—Mi madre convirtió a Ayshane en una perfecta máquina de matar y, gracias a eso, mi hermana se ha mantenido con vida todo este tiempo.

—Lo que yo decía.

La miró impasible, ladeó la cabeza y chasqueó la lengua mientras hacía un repaso de cada centímetro de su cuerpo bajo la atenta mirada de sus compañeros.

—Es normal que no lo comprendas, Ricitos. Tú eres más de esos cuentos que comienzan con el «Érase una vez...» y terminan con un príncipe salvando a la desvalida princesita. Es muy fácil vivir en ese mundo cuando tienes a alguien que te protege. —Lanzó una mirada reprobatoria a sus compañeros—. Pero en nuestro mundo, a las mujeres que no saben defenderse solitas, se las meriendan. —Sonrió con malicia—. A ti te comerían viva.

—No soy una puta princesita.

No, desde luego que no. Desde que pasaba la mayor parte de su tiempo con Jason había dejado de hablar como una damisela horneando pastelitos. Sonrió de medio lado alzando la vista hacia la salida y comenzó a ascender de nuevo.

Lanzó un derechazo que Dima esquivó sin dificultades.

—Lo que yo decía. —Él enarcó una ceja con sorna.

Apretó la mandíbula y comenzó a lanzar golpes a diestro y siniestro contra él, o al menos esa era su intención, porque los esquivaba divertido anticipándose a todos sus movimientos.

—Se supone que estás aquí para entrenarnos, no para reírte de nosotros —gruñó molesta, cogiendo aire.

Lanzó un puñetazo al aire. Dima le agarró el antebrazo a la par que retiraba la cara, la giró sobre sí misma, le cruzó ambos brazos sobre el pecho, atrayéndola hacia su cuerpo, la apretó contra su torso y le acarició el cuello con la punta de la nariz apoyando la barbilla sobre su hombro.

—Yo no me rio de vosotros, Ricitos —le susurró al oído—. Pero me hace gracia ver cómo la princesa intenta disfrazarse de guerrera. —Le mordisqueó el lóbulo de la oreja.

Un escalofrío, que nada tenía que ver con el descenso de la temperatura que le anunciaba que se acercaba a la salida, recorrió su cuerpo y le erizó la piel al recordar el calor que desprendía el torso desnudo del Víbora.

Se estremeció como cada vez que había rozado su mejilla con las yemas de los dedos cuando su relación estaba bien, como aquel día entre sus brazos.

Dima consiguió bloquearla con una simple caricia. Pese al shock emocional al que se veían sometido tanto su cuerpo como su mente cada vez que la tocaba, consiguió zafarse con un cabezazo que bien le valió una hemorragia y un ego dolorido.

—Vete a la mierda.

Mordió el velcro que cerraba el guante alrededor de su muñeca. Se lo quitó con la boca, el otro con la mano y se los tiró de mala gana, sin éxito, porque Dima los esquivó sin dificultad y sonriendo mientras, de un manotazo, se limpiaba la sangre que le caía por la nariz.

Dejó escapar un grito de frustración. Apretó los dientes y se marchó en dirección a la galería, hecha una furia de la impotencia que sentía. Solo cuando salió del gimnasio se permitió llorar. Se apoyó en la pared junto al arco de acceso y se dejó caer resbalando por la pared de ladrillo visto de la galería.

—Te has pasado un poco, ¿no crees? —Escuchó decir a Erick.

—Te aprovechas de sus puntos débiles —le recriminó Jason.

—Me limito a hacer lo mismo que haría cualquier Víbora.

—Se te ha escapado —añadió su compañero.

—¿Cómo dices?

—Alice se te ha escapado. Tú tampoco eres perfecto. Se suponía que la cerebrito era la débil, pero ha conseguido escapar de las fauces del Víbora Ivanov más temido.

—¿Estás analizándome, Jason?

Cuando escuchó a Dima preguntar si Jason estaba analizándolo, trató de agudizar el oído entre sus sollozos.

Su compañero era un experto en perfiles. Si había algo que Dima quería esconder, con una pregunta directa y un vistazo a su lenguaje corporal, Jason sabría si su respuesta era verdadera o falsa.

—Me limito a hacer lo que haría cualquier Víbora. —Lo escuchó responder mordaz—. No deberías subestimar a Alice. Es muy inteligente. Es tenaz. Solo hay que darle tiempo.

«Gracias». Suspiró alzando la vista al techo abovedado.

—No tenemos ese tiempo. Mi hermana me ha ordenado que os enseñe todo lo que sé, pero lo que nosotros hacemos no puede enseñársele a alguien que no ha nacido para ello.

—Alice también es una agente —intervino Erick.

—Una agente muy buena, pero no en el cuerpo a cuerpo. No sirve para el combate. No tiene puntería y es demasiado lenta. Hablaré con Ayshane. Alice debe mantenerse alejada de los Víboras.

Como un fiel reflejo de aquel día, las lágrimas recorrieron sus mejillas con las que el ascenso había maquillado su nívea piel. En tensión por los recuerdos, el esfuerzo y con brusquedad, se las retiró con el dorso de la mano.

Aquel día se prometió a sí misma que Dima se tragaría sus palabras. Aquella misma noche comenzó a entrenar con Ayshane, que llegó a partirle varios huesos del cuerpo simultáneamente según avanzaba en agilidad y mejoraba su nivel, fuerza y destreza. Si había sido capaz de soportar los exigentes combates de su amiga, podía enfrentarse ella sola a Pávlov. «Y la siguiente eres tú», pensó con el rostro de Elenka contrayéndose de dolor.

Ayshane y sus hermanastros no se parecían en nada, y no porque solo los unieran lazos paternos. Elenka tenía el pelo castaño claro, largo y apagado si se comparaba con el brillo diamantino que reflejaban las luces sobre la melena de la lugarteniente. La exótica belleza de su amiga era cálida, innegable e hipnótica, mientras que la de Elenka era fría y siniestra. Las delicadas facciones que Ayshane heredó de su madre invitaban a la paz, la armonía y la inocencia. Solo el peligroso aura que exudaban los poros de su piel advertía del funesto destino si eras uno de sus objetivos. Como las serpientes, Ayshane era bella, rápida y letal, mientras que el rostro de Elenka había heredado las afiladas facciones de una hurraca, puede que incluso su esencia, porque cuando la observabas con detenimiento, afloraba la codicia, la maldad y el narcisismo que envolvían un alma podrida y hueca.

«Tiene que parecerse a la madre porque Eduard es un tío... interesante», por no decir que, a su edad, con su cabello de zorro plateado engominado siempre hacia atrás, su carisma y la calidad de esos ojos castaños —un tono más apagado, por el transcurso del tiempo—, que el oro líquido en el que se fundía cuando miraba a Dima, Eduard Ivanov era todo un espectáculo de madurito. Era obvio de dónde había sacado el Víbora su asqueroso atractivo.

Alzó la vista. Según iba acercándose a la superficie, el vaho se tornaba más denso. El aire perdía el olor a humedad y el silencio del búnker era sustituido por los inquietantes y austeros sonidos de una capital dormida.

Retirando las malas hierbas y enredaderas que ocultaban el escarpado acceso a la zona de seguridad que Eduard había dispuesto para ellos en uno de los barrios más concurridos y señoriales de Madrid, salió.

Retirándose algunas hojas secas del pelo y los hombros miró en rededor. Sola, en mitad de un parque cerrado al público por las noches, comenzó a caminar hacia uno de los tantos agujeros que los jóvenes hacían en el vallado que colindaba con la M30 para poder colarse de madrugada.

En mitad de una zona ajardinada se dio la vuelta sobre sí misma con la mano puesta en las lumbares, preparada para sacar el arma, con el pulso acelerado y el corazón en un puño, al escuchar lo que parecían unas pisadas sobre las hojas secas tras un seto con forma de trapecio que había junto a un gigantesco roble.

«¡Un gato!», suspiró aliviada cuando el felino salió entre las hojas y se acercó al charco formado a los pies de la fuente de piedra junto al árbol sin prestarle la más mínima atención.

Se colocó la capucha de la sudadera cubriendo sus rizos, prisioneros en el tirante moño en el que había recogido su densa mata de pelo antes de salir, tapando también parte de su rostro, y prosiguió su camino hasta la valla.

Se coló por el primer agujero que advirtió en el panal de alambre y comenzó a andar por el arcén con las manos en los bolsillos de la sudadera, la cabeza gacha y un remolino de vaho condensado alrededor del rostro que la perseguía con cada exhalación como un alma en pena.

La humedad y la fría temperatura de las últimas noches de otoño en la capital no invitaban a dar un agradable paseo. Le pareció increíble lo que podían abrigar los nervios y la determinación.

Continuó caminando por el arcén sumida en sus pensamientos y el ruido del escaso tráfico a esas horas de la noche en la M30, una vía de circunvalación, con características de autopista, concurrida a todas horas por rodear la ciudad, cuyo tráfico infernal a primera hora de la mañana y de la tarde, nada tenía que ver con la sosegada fluidez de los escasos coches que pasaban a esas horas.

Acariciaba los bordes de la capucha para asegurarse de cubrir bien sus facciones ante el brillo intermitente de los faros cuando se cruzaba con alguno. El mundo ya sabía que no estaban muertos y habían pasado de la lista de agentes caídos en acto de servicio a copar los puestos más altos en el ranquin de los criminales más buscados por la interpol.

A paso ligero, llegó hasta el Puente de Ventas. Junto a uno de los semáforos en los que, durante el día, jóvenes mendigos mutilados pedían dinero. Bajo las luces del puente miró su reloj Casio. «Las dos de la mañana», pensó acariciándolo.

Seguía sorprendiéndole que aquella antigualla todavía fuera capaz de dar correcta la hora. Era feo y horrorosamente práctico. La nueva Alice podía costearse un reloj más acorde a su floreciente, desvergonzada y segura personalidad, pero fue el último regalo que su abuela pudo hacerle con vida. Lo único, junto a sus recuerdos, que le quedaba de la mujer que nunca la miró como a un bicho raro, tal vez, porque ella era el único familiar que comprendía en la profunda soledad en la que siempre había vivido aun estando rodeada de gente que la quería.

Alzó la vista hacia la carretera sin tener ni la menor idea de cómo iba a llegar a su objetivo. Un pequeño detalle que quizá debió pararse a pensar antes de salir del búnker.

Miró por encima de su hombro el oscuro camino que había recorrido para llegar hasta allí, sopesando la idea de volver.

Podía esperar y reunirse con Ayshane por la mañana. Eduard, probablemente, estaría despierto e incluso podía comentárselo a Jason o a Dima. Negó con la cabeza de inmediato, desterrando de su mente aquella última idea y llevándose el dedo pulgar a la boca. Comenzó a roerse la uña.

Solo había trabajado en campo un par de veces desde que operaba para Ayshane y siempre había seguido sus órdenes o las de su hermano.

La lugarteniente y Dima eran quienes se encargaban de preparar los operativos. Al fin y al cabo, ellos eran quienes mejor conocían a sus enemigos y el mundillo en el que Erick, Jason y ella acababan de adentrarse.

No tenían ningún tipo de jerarquía, y tanto el Víbora como Ayshane se mostraban abiertos a escuchar y valorar las sugerencias que ellos les hacían, o más bien, Erick y Jason proponían, porque ella venía con muy poca experiencia en ese aspecto. Quería aprender y por eso se había mantenido en su segundo plano, hasta ahora. Puede que... no estuviera preparada después de todo.

Volvió a negar con la cabeza y miró hacia la calle de Alcalá antes de alzar la vista hacia la Ducati que se acercaba a ella.

—¿Te llevo a algún sitio?

Dio un ligero respingo. Durante un instante el corazón se le aceleró al compás de un pulso, ya de por sí arrítmico. Apretó la mandíbula y soltó el aire de manera abrupta por la nariz para liberarse de la apoplejía cardíaca que acababa de provocarle Jason, vestido de negro, como ella.

—¿Estás siguiéndome? —le preguntó cruzando los brazos bajo su pecho.

Jason sonrió divertido, enarcando una ceja. Se apoyó en el depósito de la moto observándola con aquella astuta mirada cubierta por el pelaje de un leopardo.