Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Entre Libros

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Bilogías Joyas del Nilo

- Sprache: Spanisch

Alma Ivanova,con veintiséis años, podría decirse que había nacido hacía tan solo diez. Obligada a saldar la deuda que había contraído su padre con un temido traficante ruso asentado en España, fue dando tumbos por clubes de carretera ejerciendo la prostitución desde los doce años hasta los dieciséis. Hasta que se vio arrastrada a la criminalidad bajo el brazo protector de una de las mujeres más peligrosas del país. La misma que la adoptó, le dio una nueva identidad y los medios para vengarse y protegerse de todo aquel que intentase hacerle daño. Ramsés Dwayne podía presumir de tener todo aquello por lo que su padre había luchado y perdido la vida intentando alcanzar: a su casa entraba dinero a espuertas, su organización era respetada y temida en todo el país, no había nada en el mundo del tráfico de drogas que a esas alturas pudiera sorprenderlo y había recuperado al hermano que perdió trece años atrás. Solo había un pequeño detalle que podría decirse que echaba en falta para alcanzar la plenitud: su Alniyl Kuynu. Una mujer con la fuerza suficiente como para doblegar el alma y el espíritu de Osiris, reclamarlos, protegerlos y amarlos como se merecía el dios que aguardaba en su corazón. Los sueños pueden ser recurrentes. Los hay premonitorios. Algunos son reminiscencias de otra vida porque, cuando dos almas destinadas a estar juntas se reencuentran, solo la muerte puede volver a separarlas.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 734

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

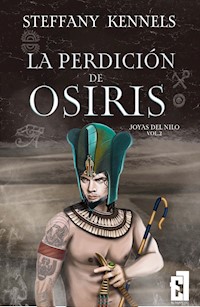

La perdición de Osiris

Los personajes, eventos y sucesos que aparecen en esta obra son ficticios, cualquier semejanza con personas vivas o desaparecidas es pura coincidencia.

No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación, u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del editor. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art.270 y siguientes del código penal).

Diríjase a CEDRO (Centro Español De Derechos Reprográficos). Si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar con CEDRO a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.

© de la fotografía de la autora: Archivo de la autora

© Steffany Kennels 2022

© Entre Libros Editorial LxL 2022

www.editoriallxl.com

04240, Almería (España)

Primera edición: octubre 2022

Composición: Entre Libros Editorial

Ilustraciones: Judit Quecuti Vime

ISBN: 978-84-18748-90-5

La perdición

de

OSIRIS

joyas del Nilo

vol.2

Steffany Kennels

A mi aquelarre: Cris, Koko y nuestra brujita que, aunque ya no esté presente, siempre seguirá nuestros pasos allá donde vayamos.

Índice

Capítulo 1

Capítulo 2

Capítulo 3

Capítulo 4

Capítulo 5

Capítulo 6

Capítulo 7

Capítulo 8

Capítulo 9

Capítulo 10

Capítulo 11

Capítulo 12

Capítulo 13

Capítulo 14

Capítulo 15

Capítulo 16

Capítulo 17

Capítulo 18

Capítulo 19

Capítulo 20

Capítulo 21

Capítulo 22

Capítulo 23

Capítulo 24

Capítulo 25

Capítulo 26

Capítulo 27

Capítulo 28

Capítulo 29

Capítulo 30

Capítulo 31

Capítulo 32

Capítulo 33

Capítulo 34

Capítulo 35

Capítulo 36

Capítulo 37

Epílogo

FIN

Glosario de términos y nombres

Agradecimientos

Biografía de la autora

Tu opinión nos importa

Capítulo 1

Trece meses atrás

—La seguridad de su casa es una mierda —dijo tecleando en el MacBook.

Aitana rio conduciendo a una velocidad vertiginosa por las angostas callejuelas de la Cañada. Como siguiera así, los bajos del coche no eran lo único que iban a llegar hechos papilla.

—Tiene instalado lo mejorcito.

—Ya... Pues, si yo fuese él, me plantearía poner una reclamación. El producto no se ajusta a lo prometido.

A Alma no le fue difícil encontrar una fisura en el sistema de seguridad de la vivienda. Colarse y bloquear la señal para que no saltasen las alarmas fue coser y cantar. Dejar ciegas las cámaras, un juego de niños, incluso, con los vaivenes provocados por los baches del camino de tierra que la obligaron a teclear como si en lugar de manos tuviese pezuñas.

—Ningún producto en seguridad se ajusta a lo prometido si eres tú quien mete sus zarpas en él. —Desvió la mirada un segundo del camino de tierra para guiñarle un ojo. Alma se limitó a sonreír de medio lado cerrando el portátil—. ¿Ya lo tienes?

Asintió. Lo tenía desde que habían dejado el asfalto para lidiar con los socavones labrados en el polvoriento sendero que llevaba a la casa del conocido narco más extraño con el que se había topado en la vida. ¿Quién en su sano juicio viviría en un lugar así?

La vivienda del Egipcio no es que estuviera, precisamente, en una zona residencial de lujo; todo lo contrario. Vivía entre chabolas, escombros, basura y estaba convencida de que algún que otro cadáver. Por supuesto, él no residía en una ridícula casa de hojalata. Se había levantado una mansión de más de mil metros cuadrados por planta, rodeada por un jardín de, aproximadamente, unos dos mil, en el epicentro del mercado de la droga que se movía en la capital: el sector vi de la conocida Cañada Real.

Tenía dinero suficiente como para largarse de allí. ¿Por qué no se buscaba un lugar más seguro y menos asediado por la policía? Cada dos por tres alguna chabola próxima a su residencia era derribada por tráfico de drogas. ¡Era como vivir con el filo de una navaja al cuello! Al menor descuido, ¡zas!

Al cerrar una investigación, cuando los agentes metían a todos sus integrantes en la cárcel, lo último que hacían, antes de darle carpetazo al caso, era derribar el punto estratégico desde el cual se distribuía la droga que, por lo general, coincidía con la vivienda de los susodichos.

Sin duda, a ese excéntrico descerebrado le iba la marcha. No podía ser de otra manera, sino se habría ido en cuanto hubiese amansado un poco de dinero.

Le sobraba la pasta. No era un problema de liquidez, así que solo podía ser una cosa: que estaba loco. Eso o que le gustaba regodearse en la miseria ajena. «Y pinta de lo segundo no tiene», pensó frunciendo el ceño al recordar la imagen de la fotografía del Egipcio, que había estado estudiando junto a su perfil en La villa antes de salir hacia su casa.

Se removió incómoda en el asiento, con cuidado. No quería que Aitana se diera cuenta de su extraño nerviosismo. Ella, que hacía años que no le tenía miedo a nada y para quien la muerte se había convertido en un juego de niños, tuvo que acariciarse los muslos para secarse el sudor de las palmas de las manos cuando la imagen de Ramsés, un hombre de más de un metro noventa, de tez aceitunada, con símbolos y dibujos egipcios tatuados en su brazo derecho y penetrantes ojos oro líquido, se materializó en su mente de manera tan nítida que parecían estar mirándose el uno al otro.

Cuando buscó información sobre él la primera vez, no pudo evitar fijarse en su exquisito gusto por los trajes de dos piezas y camisas negras que se ajustaban como un guante al perfecto y perfilado torso que se dejaban entrever bajo la tela. «Tan similares a los de...». Negó con la cabeza para deshacerse inmediatamente de la idea que se abría paso a través de sus recuerdos. «No se parecen en nada», pensó ante la inevitable comparación.

Ramsés tenía el pelo negro como un tizón, largo y liso hasta los hombros. Solía llevarlo recogido en un moño desenfadado o suelto, con una trenza de cuero alrededor de la frente como si fuera un antiguo faraón envuelto en un lujurioso velo de indecentes promesas a las que ninguna mujer podría negarse mientras que...

—Quiero una operación limpia, Alma —le advirtió Aitana, por enésima vez desde que habían salido de La villa, cuando las luces del interior del jardín de la mansión en la que vivía su nuevo objetivo iluminaron el horizonte poniendo punto final a sus poco habituales pensamientos.

—Que sí... —Puso los ojos en blanco—. Entramos, encontramos a los hermanitos y los convencemos para que se vengan de excursión con nosotras. Coser y cantar. —Sonrió con irónica alegría.

Los hermanitos; Dóminic y Ramsés. Un reciente antiguo inspector jefe de la UDYCO, tan reciente como que había dejado su puesto aquella misma mañana, y su temido gemelo, quien, pese al trabajo de su hermano, parecía mucho más cómodo dirigiendo el tráfico de drogas.

Los conocidos como Anubis y el Egipcio. Aunque no entendía por qué a Ramsés lo llamaban el Egipcio si se suponía que era Osiris.

—Sin sangre.

—Sin sangre... —canturreó como una niña buena, resignada y obediente.

—Prométeme que no los matarás. —No contestó. Se limitó a fruncir los labios en un mohín. ¿Quería matarlos? No. No le habían hecho nada. ¿Lo haría si se complicaban las cosas? Sí, por supuesto—. Alma, prométemelo —le ordenó, reduciendo la velocidad cuando llegaron al muro de hormigón de más de tres metros de altura que rodeaba la casa, al ver que seguía sin pronunciarse—. Si Ramsés o Dóminic resultan heridos los perderemos. Los necesitamos vivos y con todos sus miembros intactos, a poder ser. Necesitamos que se posicionen de nuestro lado y Bryana nos ha ofrecido la oportunidad perfecta para hacernos con ellos.

¡Ah, sí! Bryana Reina. Una antigua inspectora jefe de Homicidios que había sido condenada a prisión permanente revisable, por unos crímenes que no había cometido, y que había salido de la cárcel, de la mano de Dóminic, hacía tan solo unos días. La que se suponía que iba a ser su compañera después de que Aitana le ofreciera trabajo en su equipo de chalados, y ella, tras aceptarlo, en lugar de integrarse y esperar instrucciones para abordar su situación, desenmascarar y acabar con el facultativo corrupto que la había llevado al estrado, decidió ir por su cuenta. Una jugada que Aitana esperaba por parte de Bryana, a quien había conocido en la Academia, pero que a todos les había pillado por sorpresa que se produjera tan pronto. Bueno, a todos menos a ella, que la descubrió asaltando el armero de La villa antes de largarse sin decir nada.

Le había seguido la pista hasta la casa de quien había sido su mejor amiga y que el mismo que la metió en prisión había asesinado meses atrás, pero allí la perdió.

No es que le importase demasiado lo que le ocurriera. No la conocía más allá de los informes que había leído sobre ella y lo poco que Aitana le había contado, pero no le gustaba la idea de cargar con la muerte de una persona inocente sobre sus espaldas y, además, aquella mujer sí parecía importarle a su amiga.

—Aitana, son narcotraficantes. Y no de los que preguntan antes de disparar. Vamos a colarnos en su casa. No creo que nos reciban con la mesa puesta y nos inviten a cenar.

Aitana aparcó junto a la fachada posterior que protegía el jardín trasero y se volvió para mirarla enarcando una ceja.

—¿Y me lo dices tú, precisamente? ¿Se te ha olvidado quién eres o de dónde vienes?

No. No lo había olvidado y Aitana tampoco. Aun así, confiaba en ella y en su familia. Los trataba como iguales sin mostrar un ápice de acritud hacia su pasado. Casi podía decirse que... los comprendía. Incluso apoyaba todas y cada una de las decisiones que los había llevado a ser quienes eran en la actualidad. Para Aitana Guerra, la antigua Espartana de la unidad de Ángeles Caídos de la policía, su familia y su equipo eran un todo, para lo bueno y para lo malo.

Desde que habían forjado su alianza, se habían convertido en parte de su equipo. Se ayudaban mutuamente, pues, en el fondo, podía decirse que todos buscaban lo mismo: una justicia real que la Administración, corrupta desde sus cimientos hasta sus más altas esferas, no impartía. Lo mismo que buscaba Bryana en aquel momento: justicia. Bueno y... venganza, para qué íbamos a engañarnos.

—Está bien —le respondió suspirando con resignación antes de salir del coche—. Pero intenta mantener tu trasero a salvo o me veré obligada a romper mi promesa —le advirtió, apoyada sobre el marco de la puerta, apuntándola con el dedo índice.

Aitana le caía bien. Y su nueva vida no estaba tan mal, después de todo. Cerró la puerta y se volvió para mirar el muro de hormigón que debían saltar para poder acceder al jardín.

Se colocó un mechón de pelo tras la oreja, que la repentina brisa nocturna le había soltado de la coleta alta en la que se había recogido su trenzada mata de pelo castaño.

Frunció el ceño al sentir una extraña vibración en el centro del pecho. Colocó la mano sobre su corazón, se frotó con suavidad y carraspeó ligeramente incómoda ante el cosquilleo, que nada tenía que ver con los nervios, y que parecía extenderse por todo su cuerpo como las ondas de un gong golpeado sobre el agua.

—¿Va todo bien? —le preguntó Aitana situándose junto a ella.

—Sí. —Se obligó a sonreír—. Es solo que me duele en el alma la poca confianza que depositas en mi talante negociador —le dijo con teatral indignación.

Aitana rio negando con la cabeza antes de subirse al capó del coche.

—A mí no me las das con esos ojitos de cordero degollado, pequeña Ivanova. Ambas sabemos que tienes la mecha muy corta.

Alma se encogió de hombros con una media sonrisa en los labios a modo de disculpa. No iba a negar lo evidente. Y de la misma manera que uno no podía cambiar el pasado, tampoco intentaría aparentar ser alguien que hacía mucho tiempo que no era.

Siguió a Aitana. Se subió al capó y de ahí al techo. De un salto, se encaramó junto a ella al alféizar del muro. Cuando se impulsó y alzó la vista por encima del hormigón supo que algo en su interior no andaba bien.

No sabía explicar qué era. Tampoco sabía decir por qué, pero de alguna manera era consciente de que una vez que aterrizase en aquel jardín, su vida, tal y como la conocía, cambiaría para siempre.

Se secó y anudó la mullida toalla blanca que había sobre el lavabo, bajo la que tenía escondida su arma, alrededor de la cintura. Cogió la SIG Sauer y miró de reojo hacia la habitación cuando escuchó el ligero clic de la puerta principal.

Nadie entraba en su habitación y mucho menos sin anunciarse, por lo que, quien fuera no era de la casa.

Ninguno de sus hombres se atrevería a perder una mano de una manera tan estúpida. Su madre hacía al menos un par de horas que se había retirado para descansar y Helena se había marchado aquella misma tarde para una infiltración en las Amazonas que podía llevarle días, semanas o meses. Además, ella también se anunciaba antes de entrar, pese a contar con más privilegios que el resto. Al menos, de cara a la galería.

Con sigilo y rapidez, se parapetó junto al marco interior de la puerta del baño para sorprender a su atacante.

Pasaron varios segundos hasta que pudo ver a una desinhibida joven de pelo castaño, recogido en una trenza de espiga que caía por su hombro hasta cubrir unos pequeños y perfectos pechos, y en cuya punta portaba una brillante funda metálica en forma de garra.

Frunció el ceño. Aquella joven, que no podía tener más de veinte años, se paseaba por su habitación con aire despreocupado, acariciando con las yemas de los dedos la repisa de la chimenea que había frente a la puerta del baño, al otro lado de la habitación, en la que tenía varias fotografías de su familia.

Desde su posición, le pareció que aquella jovencita, que no tenía la más remota idea de cómo se las había ingeniado para burlar la seguridad de su casa y acceder hasta la guarida del lobo, iba desarmada.

Sobre los pantalones negros, que se ajustaban al contorno de sus torneadas piernas como un guante, no había un arnés para machetes, navajas o pistolas. Tampoco llevaba un arnés sobre la camiseta negra que dejaba a la vista su ombligo y el comienzo de sus caderas; aunque la garra metálica que cubría la punta de su trenza bien podría ser utilizada como un arma. Si había conseguido llegar hasta su habitación, no le cabía la menor duda de que podía matarlo con tan solo chasquear los dedos.

—¿Piensas salir en algún momento o prefieres seguir deleitándote con mi presencia a hurtadillas? —le preguntó devolviendo una foto que tenía sobre la repisa de la chimenea de uno de los últimos viajes que había hecho a Egipto junto a su hermano.

Se volvió para mirarlo cuando salía del baño, apuntándola con su arma.

Alma Ivanova. La reconoció al quedar frente a él. Y no fue el único en hacerlo. Apretó la mandíbula para evitar llevarse la mano al centro del pecho al sentir un doloroso pinchazo.

No dejó de apuntarla mientras ella se movía por la habitación con la elegancia propia de las mujeres de su estirpe. Lo observó todo a su alrededor excepto a él, a quien parecía haber decidido no mirar directamente por vergüenza o una incomodidad que apenas dejaba vislumbrar. Sin embargo, la tensión en el aire había enrarecido la habitación con su presencia.

No se acercó a ella. La dejó curiosear entre las cortinas del gran ventanal que había junto a la cama sin bajar el arma. Ella las rozó con la yema de los dedos e hizo ronronear a su miembro.

Conocía a aquella joven de oídas. Había visto alguna fotografía suya emborronada por el movimiento, pero jamás lo había hecho en persona. Pocos habían gozado de aquel privilegio y habían sobrevivido para contarlo.

El acceso al núcleo de la familia Ivanov era prácticamente imposible. Movían sus negocios mediante un intrincado grupo de sociedades y testaferros que actuaban en su nombre. Todo el mundo conocía la existencia de aquella peligrosa familia, pero desde hacía unos diez años nadie había vuelto a ver en persona a ninguno de sus miembros. Y cuando lo hacían...

Alma Ivanova, al igual que su madre, era muy escurridiza. Digna de admirar y muy joven. Demasiado.

Nadie sabía con exactitud la edad que tenía ni cómo había conseguido llegar hasta los Ivanov. Lo que no había pasado desapercibido en un mundo como el suyo era su alto índice de mortalidad. Aquella joven era letal. Hija adoptiva de una mujer mortífera. Una rival que, si quería seguir respirando, debía evitar. Los conflictos con los Ivanov nunca terminaban bien para la parte contraria. Su territorio estaba vetado para cualquier organización criminal. Eran un deseado tesoro al que nadie se atrevía ponerle las manos encima por estar maldito.

La belleza de su madre también era una leyenda, y la de Alma se convirtió en mito en cuanto se integró por completo en la organización. Pensó que podría dar fe de ello, pero nadie lo creería si después de aquella visita seguía con vida.

—¿Cómo has llegado hasta mí?

Alma recorrió con sus pupilas dilatadas el húmedo cuerpo desnudo de Ramsés. Ladeó la cabeza y entrecerró ligeramente los párpados. Sus diminutos pezones se endurecieron cuando repasó de arriba abajo su cuerpo, cubierto tan solo por una toalla blanca de cintura para abajo, admirando con... ¿curiosidad?, no lo tenía claro, puede que incluso ella no comprendiera qué era lo que estaba pasándole exactamente por la cabeza cuando se percató de los piercings que atravesaban sus pezones. Un desconcierto que le pareció, como poco, gracioso en una mujer como ella.

Afianzó la pistola en su mano enarcando una ceja cuando ella caminó hasta los pies de la cama y tomó asiento. Alma lo miró a través de sus tupidas pestañas, se removió sobre las sábanas de seda negra e introdujo la mano en uno de los bolsillos del pantalón para sacar un chupachups.

—¿Piensas utilizar ese arma en algún momento? —le preguntó entreabriendo sus carnosos labios rosados para introducirse el caramelo en la boca.

—¿Y bien?

Se sacó el chupachups, se relamió el labio superior con deleite y una lujuriosa mirada castaña a la que el rímel le confería rasgos felinos.

—Tu novia se ha dejado la puerta abierta —le dijo encogiéndose de hombros y volviendo a introducir la mitad del caramelo entre sus labios.

—¿Y tu mamá no te ha explicado que es peligroso entrar en la casa de un hombre como yo? —le preguntó con voz ronca, hipnotizado por el movimiento del dulce.

Dejó de jugar con el caramelo. Observó maravillado cómo los rasgos de su aniñado rostro se endurecieron y la diversión en su mirada felina se esfumaba. Casi podía jurar que había visto un ligero destello en aquellos preciosos ojos castaños que tornó su seductor brillo en amenazador.

—Vístete. —Volvió a meterse el caramelo en la boca y se levantó de la cama—. Estaremos esperándote en tu despacho.

Bajó el arma y la sujetó del brazo cuando pasó por su lado.

Sabía que era un error y que podía perder el miembro en cualquier momento. Nadie, nunca, jamás, le ponía la mano encima a un Ivanov, pero no pudo evitarlo. Necesitaba tocarla. Comprobar que era real. Cerciorarse de que, lo que su madre le había contado desde niño, era cierto. Le urgía comprobar cómo reaccionaría su cuerpo. El de ambos, porque si él lo sentía... Si era ella...

—¿Quién y para qué? —le preguntó un par de octavas por debajo de su, ya de por sí, rasgado tono de voz.

«Tiene que ser una puta broma. ¿En serio? ¿Una Ivanov?», pensó cuando una descarga eléctrica erizó todo el vello de su cuerpo junto con el de ella.

Alma frunció el ceño mirando la mano con la que la retenía hasta que posó sus preciosos ojos castaños en las cálidas dunas que coronaban sus ojos.

La confusa expresión de su rostro le confirmó lo que su pequeño cuerpo ya había dejado claro.

Lo había sentido. ¡Era ella!

Contra su voluntad, palpable en los segundos que tardó en soltarla, escudriñó el rostro de la joven tratando de ver más allá de la fiera que contenía en su interior, aunque no le hacía falta para saber lo que como una verdad universal se hizo eco en su mente.

Sus cuerpos se reconocían. Por fin se habían reencontrado. «Soy hombre muerto».

Alma se sacó de nuevo el caramelo de la boca.

—Me han pedido que no te mate y he prometido que no lo haría. No vuelvas a tocarme, de lo contrario, tendré que faltar a mi palabra.

—¿Y cómo piensas hacerlo? —le preguntó enarcando una ceja mientras recorría su cuerpo de arriba abajo.

—Mi mamá —recalcó en tono ácido— me enseñó a hacerlo de diez formas diferentes sin la necesidad de un arma. Y ninguna de ellas le conviene a lo que tienes entre las piernas. —Sonrió de medio lado con suficiencia.

Ramsés observó cómo se le erizaba el vello de la escasa piel que la camiseta dejaba a la vista mientras caminaba hacia la puerta, bajo su atenta mirada.

No había soltado el arma y, aunque dejó de apuntar a la joven cuando pasó por su lado, Alma no se dio la vuelta para comprobar que no corría peligro. «Una Ivanov».

—Mi Alniyl Kuynues una Ivanov —susurró para sí, acariciándose el abultado miembro oculto tras la toalla cuando la puerta se cerró.

«Pero ¿qué coño...?», se apoyó sobre la madera cuando salió de la habitación y se miró extrañada los brazos. Movió las extremidades como el gato que sacude las patas después de haberse mojado, por error, las zarpas. Poco a poco, su piel dejó de parecer que estaba soportando una gélida y placentera ráfaga de aire fresco para volver a reafirmarse bajo su desconcierto.

Atravesó el pasillo en dirección al despacho de Ramsés, donde la esperaba Aitana, colocándose la mano sobre un corazón desbocado después de haber dejado de latir cuando el Egipcio la sujetó por el brazo. Sorteó los cuerpos inconscientes de un par de hombres de seguridad de los que habían tenido que ocuparse cuando llegaron al primer piso.

No lo conocía y no tenía la más mínima intención de hacerlo más allá de lo estrictamente profesional. Sin embargo, la sangre había corrido por sus venas como ríos de lava. Su estómago se había contraído en un nudo antes de volar por los aires en una algarabía de plena felicidad. No sabía cómo era posible, pero estaba casi segura de haber sentido a su alma suspirar aliviada por primera vez en la vida. De alguna manera, por fin, parecía haber encontrado la paz, cuando al alzar la vista se perdió en sus brillantes ojos dorados y corroboró que por fin había vuelto a casa.

Apoyó la mano sobre el pomo de la puerta del despacho. El rostro de Ramsés, tan contrariado como el suyo, le hacía pensar que no había sido una puñetera ilusión. Era ilógico y no sabía explicar ni cómo ni por qué, aunque sabía que el Egipcio había sentido aquella misma conexión.

La extraña ansiedad que se había apoderado de ella cuando se dejó caer al jardín y que la impulsaba a entrar en la vivienda como si desde dentro estuvieran llamándola desesperadamente le decía que lo ocurrido no había sido producto de su imaginación.

La información que tenía sobre el Egipcio la había obtenido a través de terceros, bases de datos, informes policiales... Había visto varias fotos suyas, pero nunca se había topado con él en persona. Era la primera vez. ¿Por qué parecía como si ya lo conociera? ¿Por qué sentía que debía protegerlo? ¿De qué? No era él quien estaba en peligro. Era un traficante, sí. Seguro que habría centenares de personas que querrían verlo bajo tierra o entre rejas. Sin embargo, no parecía correr un peligro inminente. Por lo que sabía y los informes que había leído, lo tenía todo bajo control. Entonces, ¿por qué sentía que el lugar que le correspondía en el mundo era estar a su lado? ¿Por qué le había quemado su contacto? ¿Por qué notaba esa ansiedad según iba alejándose de él?

Capítulo 2

En la actualidad

Amor: sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser.

Cerró el diccionario que tenían en la biblioteca y dejó el ejemplar sobre la estantería junto al de, Japonés para tontos, que su tío Dima le había regalado a su tío Jason.

El amago de una dulce sonrisa se dibujó en sus labios al recordar la cara que había puesto cuando se lo dio. No lo mató de milagro. Negó con la cabeza. Adoraba a sus tíos.

Fueron las primeras Navidades que habían pasado juntos. En... familia, aunque, en realidad, el único parentesco sanguíneo lo compartían Ayshane, Dima y Aiko. El resto, incluido ella, no eran más que agregados a ese diminuto y peligroso núcleo familiar al que muchos temían, otros deseaban encarcelar y todos querían ver muertos.

Biológicamente no le quedaba nada. No tenía tíos, ni abuelos, ni padres y, a los que un día lo fueron, tampoco es que los echase en falta. Nunca se habían comportado como tal, por lo que, cualquier lágrima que pudiese derramar entonces, cuando no era más que una niña un par de años mayor que su hermana Saya —hija biológica de Ayshane y de Erick—, o su prima Irene —un año más pequeña que su hermana e hija de sus tíos Dima y Alice—, no había sido más que una expresión emocional al miedo. Un sentimiento lógico en una niña de doce años asustada, a cuyos padres habían asesinado por una deuda que no habían podido pagar y a la que, sus acreedores, la obligaron a saldar forzándola a ejercer la prostitución en antros de carretera por toda España.

Rodeó el sofá y atravesó el salón con la mirada puesta en el brazalete de oro macizo que sujetaba en la mano, con serpientes grabadas alrededor de una mujer: Isis. Diosa egipcia hermana y esposa de Osiris. Dejó escapar un suspiro entre sus labios.

Guardó el brazalete en el bolsillo de la chaqueta de cuero junto con sus manos y salió a la galería. Los eruditos de la RAE no tenían ni puñetera idea de lo que era el amor. Vale que ella tampoco es que fuera una experta, es decir, había visto las muestras de afecto que se procesaban sus padres y sus tíos a todas horas. Sabía que Ayshane, su madre, la quería al igual que Erick, su padre. Como su hermana. Su prima la adoraba y sus tíos bebían los vientos por ella. Era querida, era amada. Y había sido así desde que la rescataron. Desde que le dieron un hogar. Y ella... ¡Joder, ella también los quería! Daría la vida por todos y cada uno de ellos. Como la habría dado por su hermana Irina, a la que asesinaron con tan solo cuatro años, semanas después de que le arrebataran al único hombre al que ella había amado.

Se sacó una mano del bolsillo para secarse una lágrima, perseguida por el eco de sus botas sobre el mármol pulido que rebotaba en las paredes de ladrillo visto de la galería. ¿Qué diferencia había entre amar y querer?

Se suponía que tenía un coeficiente intelectual superior a la media y no era capaz de ver más allá de las similitudes entre ambos sentimientos.

Ella quería a su familia. Los amaba. Había querido a Eduard. Lo..., ¿lo había amado?

Tras su muerte, su madre y sus tíos le habían dicho infinidad de veces que no. Incluso el mismo Eduard, en vida, se lo había dicho. Que aquello que sentía hacia él no era amor. Si no era amor, entonces, ¿qué era? ¿Qué había sentido por Eduard?, ¿cariño?, ¿admiración?

Negó con la cabeza atravesando el vestíbulo en el que un pequeño sakura, del tamaño de un bonsái gigante, coronaba el centro y distribuía el intrincado laberinto de galerías del búnker en el que su familia llevaba asentada más de diez años.

¿Cómo podía ser simplemente cariño esa calidez que había embriagado su corazón con una sencilla mirada? Se adentró en la galería de descanso y recuperación. Sacó de nuevo el brazalete del bolsillo antes de entrar a su cuarto convencida de que tenía que ser algo más.

Había sentido por Eduard algo más profundo que un simple cariño. Sin embargo, no se parecía en nada a lo que fuera que le había golpeado el centro del pecho y la había dejado sin respiración cuando vio por primera vez en persona a Ramsés. El Egipcio. «Osiris».

Un extraño escalofrío le recorrió la espalda cuando aquel nombre, susurrado, se abrió paso en su mente.

De manera precipitada abrió la puerta de su habitación, se metió en su cuarto, cerró, se apoyó sobre la madera y colocó las manos sobre su vientre aguardando lo que sabía que vendría después y, como de costumbre, no se hizo esperar.

Sintió las mejillas arder y el agradable cosquilleo que precedía siempre a ese extraño escalofrío y que le erizaba el vello de todo el cuerpo cortándole la respiración cada vez que recordaba trece meses atrás, cuando Ramsés descubrió que alguien había entrado en su habitación. Su definido y húmedo torso recién salido de la ducha, con diminutas gotas lamiendo ese escultural cuerpo tenso, mientras la apuntaba con un arma, tatuado con motivos egipcios desde los oblicuos que soportaban el peso de la toalla con la que cubría un miembro que mostró más alegría de la que a priori pretendió demostrar él.

Soltó el aire que, consciente y superada por el placer que enarbolaba todas las células de su cuerpo, había estado reteniendo en los pulmones.

Cerró los ojos e inspiró con desesperación. Craso error. Las definidas facciones de su rostro despejadas, con el pelo mojado echado hacia atrás, de cuyas puntas caían alegres gotas en un algarabío de indecente lluvia, en consonancia con esa manera primitiva, casi animal, con la que habían brillado sus ojos dorados mientras recorrían su cuerpo de arriba abajo entre la sorpresa, el desconcierto y el deseo, habían estado persiguiéndola desde entonces. Al igual que ese dulce aroma a almendras tostadas que desprendía aquel magnánimo cuerpo y que no había podido quitarse de la cabeza.

Las pesadillas que venía sufriendo desde la muerte de Eduard fueron sustituidas desde aquel día por tórridos encuentros con ese dios pagano que se había adueñado por completo de su sueño y de su vigilia.

Los gritos fueron acallados por cálidos besos. Las lágrimas por súplicas incoherentes, tan vívidas, que conseguían devolverla a la realidad retorciéndose de placer, buscándolo. Un placer al que se había negado desde niña y que ahora anhelaba.

Y el fuego, ese fuego impío que corría por sus venas con solo pensar que pudiera sufrir daño alguno y que alimentaba una parte de ella desconocida, visceral, sin raciocinio y que ni siquiera la guerra interna familiar en la que perdieron a su hermana y a Eduard, y en la que todos, incluido ella misma, habían estado en peligro, le preocupaba sobre manera porque ¿cómo gestionar todo lo que Ramsés le hacía sentir con tan solo un recuerdo?

Se dejó caer al suelo y se hizo un ovillo tras la puerta. No era estúpida, aunque se sintiera como una imbécil.

El Egipcio estaba casado, tenía una amante y sabía lo que buscaba en ella. Lo había visto en todos esos hombres que habían disfrutado de su cuerpo. El mismo que cedió y entregó desde los doce años, por un único motivo: la supervivencia.

Odiaba el sexo y todo lo que tuviera que ver con ese acto que le recordaba tiempos pasados. Una época en la que no era libre, sino una esclava. Una muñeca con la que los hombres hacían y deshacían a su antojo prometiéndole una libertad que su quebrantada inocencia creyó, hasta que a los quince años se dio cuenta de que nunca volvería a conocer otra vida. Hasta que un año después, Sergei, el testaferro del hombre al que ella creía haber amado, la rescató. Hasta que su madre la tomó bajo su protección. Hasta que Eduard le enseñó cómo doblegar a cualquiera que se atreviese a pensar que podría volver a encerrarla en una jaula para disponer de su cuerpo cuando quisiera.

Alzó la vista y se quedó mirando la cama que había frente a ella. Estaba cansada. Necesitaba dormir. Perder la consciencia una única noche. ¡Solo eso! No pedía mucho más, pero si se metía en la cama, ¿qué perturbaría sus sueños?, ¿la muerte de Eduard o las caricias de Osiris?

Echó la cabeza hacia atrás y se golpeó con suavidad contra la puerta. Dormir se había convertido en un suplicio y vivir alejada de él en una dolorosa tortura.

Se removió incómodo sobre la cama mientras se incorporaba. Estaba hecho un guiñapo. El cabrón de su hermano le había dado una buena ensalada de hostias. Sonrió, siseó de dolor mientras apoyaba la espalda en el cabecero y se llevó la mano al labio que Dóminic le había partido el día anterior.

Se quedó mirando los rayos de sol que se abrían paso a través de las traslúcidas cortinas color crema que cubrían el gran ventanal que había a uno de los lados de la enorme cama de su habitación.

Sentía todo el cuerpo como si le hubiera pasado un convoy de tractores después de una marcha militar, sin embargo, era un día espléndido. «De esos en los que cagas arcoíris y huele a algodón de azúcar». Se rio del buen humor con el que se había despertado pensando que, tal vez, Pierre debería hacerle un escáner cerebral.

Entre carcajadas, se abrazó a sí mismo al sentir cómo las costillas parecían querer perforarle un pulmón. Era muy probable que Dóminic le hubiese dejado algún tipo de daño irreversible en la cabeza. Perder el liderazgo de la organización que tanto le había costado encauzar y posicionar en la cúspide, después de años de duro trabajo y sacrificio, no era para sentir la plenitud que lo embargaba. ¡Y le daba igual!

¡Su hermano había vuelto! De nuevo, volvían a ser una familia. Disfuncional, teniendo en cuenta que estaba casado con una ególatra cuya única misión en la vida era la supremacía en el narcotráfico.

Su mujer, Alina Petrova, vivía por y para matar a todo aquel que osara hacerse con una porción más grande que la de ella. Su matrimonio, de conveniencia, tan solo había sido una jugada táctica para obtener mayor poder, más dinero, notoriedad en un mundo, por lo general, gobernado por el sexo masculino. Hasta hacía un año, no le había supuesto ningún problema estar atado a una persona que había sido capaz de matar a su propia familia con tal de dirigir el negocio. Por lo general, la Rubia no se metía en sus asuntos. Era libre para hacer lo que quisiera de la misma manera que lo era ella.

Compartían territorios, que no ingresos, y en la cama era una fiera, aunque, puestos a comparar su lugarteniente, Helena era bastante más imaginativa. Después de que tu hermano hubiese metido a la loca de tu mujer en la cárcel, si la necesidad requería de un desahogo, uno tiraba de lo que tenía más cerca.

Desde que se había casado con Petrova no le había sido fácil encontrar a una mujer dispuesta a complacerlo. A lo largo de los años se había labrado un nombre y una reputación que su matrimonio no hizo más que consolidar entre el resto de las organizaciones.

Los Egipcios y las Amazonas controlaban prácticamente la totalidad del mercado de la droga que se movía en la capital. Esa unión había sido un trampolín necesario, pero, por desgracia, la misma transacción comercial que había empujado su ascenso se había convertido en un maldito cinturón de castidad.

Alina no lo quería. Esa mujer solo se quería a sí misma y todo aquello que estuviera fuera de su alcance. Era caprichosa, narcisista, manipuladora, sin un ápice de empatía y de gatillo fácil. Vamos, que con Petrova le había tocado el Gordo de Navidad.

Sabía que la culpa de verse atado a una mujer así era solo suya.

Cierto era que su padre, antes de que su propia mujer ordenara su ejecución, había iniciado los trámites para unir a las dos organizaciones.

¡Oh, sí! No tenía pruebas, pero contaba con indicios suficientes como para poder asegurar que la Rubia había orquestado la muerte de su propio padre y, aun así, aceptó las condiciones de Petrov, su difunto suegro, al que su propia hija se quitó de en medio. Ese matrimonio no le daba el poder que ella quería, ya que no entraba dentro de sus planes pasar a ser la mujer del líder de los Egipcios mientras que su hermano, a quien tampoco tuvo el inconveniente de aniquilar, heredaba los negocios y el liderazgo de la familia Petrov.

Su madre, Aurora, ya se lo avisó en su momento. Le advirtió de que el matrimonio era un error. Un problema del que se arrepentiría el día de mañana, ya que su mujer, la verdadera, la que estaba destinada a guardar su corazón y proteger su alma, vagaba por el mundo buscándolo desde hacía una eternidad. «Nos conducirás a una guerra de la que solo saldremos con vida si ella es capaz de perdonar tu traición. Y te costará, Ramsés. Porque cuando una muñeca está rota no puedes volver a jugar con ella».

Cualquiera podría pensar que no eran más que pantomimas. Divagaciones sin sentido de una vieja tarada. El problema era que su madre, por aquel entonces, gozaba de la jovialidad de una mujer de cuarenta y siete años con plenas facultades mentales y una sensibilidad difícil de explicar a todo aquel que fuera cerrado de miras.

Siempre habían contado con la ayuda de Aurora para terminar cualquier negocio, para dirigirlos, advertirlos y ofrecerles una ventaja gracias a sus sueños premonitorios, sus corazonadas y esas visiones que ni él ni su hermano habían comprendido nunca, pero, que, pese a pensar que no eran más que chifladuras, habían tenido muy en cuenta desde su más tierna infancia. Desde que los condujo hasta Jackson, su actual lugarteniente. O el antiguo, no lo tenía muy claro después de que Dóminic se hiciera con el liderazgo de la organización y de que Bryana, su cuñada, se lo arrebatase.

Según su madre, tanto él como su hermano habían sido marcados antes de nacer. No supo explicarles cómo ni por qué. Al parecer no lo sabía. No era capaz de verlo. Y no lo supieron hasta que Jackson se unió a su familia. Como si aquel niño que recogieron en el desierto y al que salvaron de una muerte segura fuera la pieza que faltaba para encajar todas las que suponían el complicado puzle de sus vidas.

Según su amigo, al que ambos tenían como a un hermano más, tanto Dóminic como él guardaban en su interior a dos bestias. Sus cuerpos no eran más que los recipientes que contenían el alma de unos dioses que nunca debieron morir y para los que el mundo no estaba preparado sin que su respectivas Alniyl Kuynu aparecieran.

Por lo visto, la de su hermano era Bryana. A la que había conocido un año atrás, cuando todavía era madero e iba tras la pista de un asesino en serie, y por la que aseguraba sentir una conexión que iba más allá del placer carnal.

Desde el mismo momento en el que la conoció, Jackson aseguró que el interior de Bryana albergaba el alma de la poderosa Sekhmet. La diosa destinada a custodiar, amar y contener el alma de Anubis. Su hermano terminó por aceptar que, tal vez, Jackson y su madre no estaban locos. Y él, después de ver cómo su hermano rozaba la demencia hasta el punto de haber estado a un paso de matarlo, también comenzó a creerlo. Más cuando...

Toc, toc, toc.

—¿Se puede? —le preguntó Dóminic asomándose a la habitación.

—Pasa, anda. —Acompañó su invitación con un ligero movimiento de cabeza que enfatizaba sus palabras.

—¿Qué tal te encuentras? —Se llevó la mano a la cabeza y comenzó a acariciarse la parte baja de la cresta.

No pudo evitar sonreír cuando lo vio hacer aquel gesto que, desde niños, había mostrado cada vez que una situación lo preocupaba o la culpa lo carcomía por dentro. Siseó y se llevó la mano al labio.

—Supongo que bien, teniendo en cuenta que soy el único afortunado que ha sobrevivido a la peor versión de Anubis que se haya visto jamás. —Enarcó ambas cejas, lo que le recordó que debía tener la cara como un muñeco Gusiluz recién parido: hinchada, amoratada y acartonada.

Dóminic cogió la silla que había junto al escritorio, al lado de la puerta del baño, y la colocó a su lado cerca de la cama.

—Te pediría perdón, pero ambos sabemos que necesitabas que alguien te bajara los humos. —De pie junto a él, le ofreció la mano.

Se quedó mirándolo un rato, sin estrechársela, solo por tocarle los huevos.

Su hermano estaba pidiéndole perdón, a su manera, como siempre habían hecho desde que eran pequeños. Pocas veces lo decían, pero se demostraban continuamente, con aquel tipo de gestos, que su hermandad era inquebrantable.

—Ven aquí —le dijo cogiéndolo de la mano, que había comenzado a retirar, y atrayéndolo hasta el mismo cuerpo que había dejado para el arrastre—. Me alegra demasiado tenerte de vuelta como para darte en el culo la patada que te mereces —gruñó cuando su hermano lo abrazó como un oso—. Pero deja de aplastarme si no has venido a rematar el trabajo. —Se removió dolorido.

—Perdona —lo soltó de inmediato y se sentó en la silla.

—¿Qué haces aquí? —le preguntó acomodándose de nuevo en la cama con una mueca de dolor en el rostro—. Deberías estar disfrutando de la jefa.

«Jefa». No podía decir que la palabrita no le chirriase entre los dientes como si estuviera masticando arena.

Eso era Bryana ahora: su jefa. La de él y la del resto de sus hombres. Y le molestaba. Había renunciado a demasiadas cosas en la vida como para vivir a las órdenes de una antigua inspectora de Homicidios. ¡Joder! ¡Si hasta había renunciado a vengar la muerte de su padre en pos de conservar la paz! Una paz ilusoria, sí, pero la única manera de mantener a lo que quedaba de su familia a salvo de una guerra con las Amazonas.

No tenía nada en contra de Bryana. Era una mujer preciosa. De una belleza casi divina. Con un carácter que haría temblar la tierra bajo sus pies. Justa, bondadosa, vengativa y cruel cuando debía serlo. Una líder nata. Poderosa, teniendo en cuenta que era la única capaz de doblegar al dios de los muertos. Pero, claro, todo dios, al igual que todo hombre, vivía supeditado al amor de su Alniyl Kuynu. Y eso era Bryana, la Alniyl Kuynude su hermano, como...

—Ha ido a comprobar que el paquete ha llegado correctamente a comisaría.

—¿Y la has dejado ir? —inquirió en un tono que enfatizaba el «tú eres gilipollas», que era lo que en realidad estaba pensando.

—Parker nos ha asegurado que está limpia y es oficialmente libre. Solo ha ido para asegurarse de que Ricardo termina, con los huesos que le haya dejado sanos, entre rejas.

—No sé por qué no le ha metido una bala en la cabeza. Mejor muerto que vivo.

—Yo no lo tengo tan claro. Se ha encargado de partirle todos y cada uno de los huesos de los brazos y las piernas. Ni el mejor médico podría reconstruir el destrozo que le ha hecho. Créeme, lo he visto, y te aseguro que si fueran de gelatina esos miembros tendrían más consistencia. —Arrugó la nariz en un mohín de asco.

—Y luego los animales somos nosotros. —Rio negando con la cabeza—. Te acompaño en el sentimiento el día que seas tú el foco de su ira.

—Tiene un carácter de mil demonios. —Sonrió cruzando los brazos sobre su pecho, hinchado como el de un pavo real.

—Joder, Dom. Estás chalado. ¿No preferirías una mujer un poco más...?

—¿Aburrida? —Negó con la cabeza—. Es mi Alniyl Kuynu. —Alzó las manos hacia él, como queriendo mostrar la evidencia universal que acababa de serle revelada y que explicaba su orgullo.

—Supongo que para poder controlar a un tío con tan mala baba se necesita una mujer con un par de cojones. —Rio abrazándose a sí mismo—. Joder... —Gruñó de dolor—. Tranquilo. Estoy bien. —Suavizó el rostro y le apretó el antebrazo al ver la culpabilidad en sus ojos—. En un par de días estaré como nuevo.

—No debo ser yo quien le preocupa a los dioses cuando es a ti a quien le han enviado a la hija del mismísimo demonio. —Enarcó una ceja—. Jackson dice que la pequeña Ivanova es tu Alniyl Kuynu.

—Dile de mi parte que revise la mercancía. O está fumando de más o está caducada.

Dóminic rio.

—Le entregaste el brazalete de Osiris. Eso no me lo ha dicho Jackson, lo he visto yo con estos dos luceros. —Se señaló los ojos.

—Solo para que pudiesen entrar en la casa. —Se encogió de hombros—. Habías redoblado la seguridad y ordenado matar a todo aquel que no cumpliera tus órdenes que era, básicamente, cualquiera que te mirase mal. Habías perdido la cabeza.

Todos los integrantes de su organización conocían la existencia de esas joyas. Sabían cómo eran, aunque no las hubiesen visto en la vida porque se habían convertido en una leyenda que solo él, su madre, su hermano y Jackson sabían dónde encontrar.

—Claro...

Dóminic no se tragaba esa patraña y no solo porque fueran hermanos, hubiera sido policía o porque tuviese un radar para las mentiras, sino porque, con tan solo nombrarla en voz alta, su cuerpo se estremeció, sin poder evitarlo, de manera dolorosa. Como si de alguna manera supiera que ella se encontraba vete tú a saber dónde o con quién. Apretó la mandíbula al imaginársela en los brazos de otro hombre.

¿A quién quería engañar? Alma Ivanova era su Alniyl Kuynu. No le cabía la menor duda, aunque tampoco quería creerlo y prefería seguir pensando que no eran más que las tonterías de una vieja loca y un porrero.

—¿Qué pasa, Ram? No me digas que le tienes miedo.

—No digas gilipolleces.

—¿Entonces? ¿Cuál es el problema? Si es tu Alniyl Kuynu no vas a poder olvidarla. Y cuanto más tiempo pases separado de ella, será peor. Es como un puto castigo. Uno que te abrasa las entrañas, te atraviesa el corazón con una lanza incandescente y sientes como si te arrancasen la piel a tiras.

«Una descripción bastante acertada».

—No es más que una niña. ¿Qué tendrá, dieciocho o veinte años?

—Es mayor de edad.

—Por Dios, Dom. No soy un maldito asaltacunas.

—¿Y qué vas a hacer? Porque no podrás estar alejado de ella. Terminarás volviéndote loco y haciendo algo de lo que acabarás arrepintiéndote. —Lo miró con preocupación y el poder del conocimiento que daba la propia experiencia.

Lo sabía. Lo había tenido a él de ejemplo hasta hacía tan solo unas horas.

—No lo sé. —Suspiró.

Ambos se quedaron en silencio, sumidos en sus propias cavilaciones, pensamientos y preguntas de las cuales hacía años que conocían las respuestas, pero que se negaban a admitir.

—¿Crees que de verdad estamos marcados? ¿Qué todo eso de los dioses...?

Dóminic apoyó los codos sobre las rodillas e hizo de sus manos un puño con la vista fija en los primeros rayos del sol que se colaban a través del ventanal.

—No sabría decirte. Solo sé que... cuando vi a Bryana por primera vez en prisión sentí como si me hubiesen disparado una bala quemarropa aquí. —Colocó el dedo índice de la mano sobre su corazón—. Ya la había visto antes en fotos cuando investigaba su caso y siempre me pareció una diosa, pero cuando la miré a los ojos...

—Sentiste como si por fin hubieses encontrado lo que, sin saber, tanto tiempo llevabas buscando. —Dóminic asintió. De nuevo, volvieron a sumirse cada uno en sus propios pensamientos—. ¿Soñabas con ella? —se atrevió a preguntar al fin.

—Sueño con ella continuamente. Incluso despierto. —Le guiñó un ojo.

—Me refiero a este último año —le dijo poniendo los ojos en blanco.

—Sí, claro que soñaba con ella. Y no era nada agradable. Me veía arrastrado una y otra vez a la misma pesadilla. El fuego...

—Podías sentirlo.

Dóminic volvió a confirmar sus sospechas con un movimiento de cabeza.

—Podía sentir su dolor, su angustia, su... miedo. También su amor cuando la envolvía entre mis brazos. —Se frotó la cara con una mano—. Era como revivir una y otra vez los minutos previos a que saliéramos de aquel infierno. Era tan...

—Real —terminó la frase por él.

De nuevo, su hermano volvió a asentir. «Estás jodido, Ramsés. Muy jodido».

Capítulo 3

Fue más lenta que el movimiento circular de la cabeza de Aiko. La garra de dragón con la que su tía cubría la punta de su trenza le arañó la piel. Se alejó con un elegante salto hacia atrás y se sujetó el brazo herido.

—¿Vas a contarme ya qué es lo que te pasa o prefieres que tu madre piense que esa estúpida colaboración con la Espartana está mermando tus facultades?

Siseó de dolor cuando apretó para que parte del veneno, con el que tanto ella como su tía ungían esas peculiares armas, no entrase en su organismo. Con suerte, tan solo tendría paralizado el brazo un par de días. Si apretaba con fuerza puede que se librase un poco del dolor.

—Trae, déjame a mí. —Aiko se acercó. Retiró la mano de Alma de la herida y apretando con una mano desde el hombro hasta la mitad de su brazo y con la otra desde el codo hacia arriba, comenzó a drenar el veneno.

—¡Ah!

—Estate quieta.

El semblante de Aiko era pétreo, concentrado. Su tía maquinaba algo. Se olía algo. Podía escuchar los engranajes de su cabeza dando vueltas para plantear lo que fuera que le rondaba la mente.

Se aseguró de drenar todo lo que pudo apretando sin mesura, sin importarle que siseara, gruñera o gritara. Cuando volvió a mirarse el brazo, la sangre que recorría su piel hasta la muñeca le hizo recordar el lamentable estado en el que había dejado a Ramsés tres días atrás, después de enfrentarse a su propio hermano por un liderazgo que finalmente había caído en manos de Bryana.

—¿Y bien? —le preguntó Aiko de camino hacia los bancos que tenían en un lateral del gimnasio del búnker en el que vivían, a doce metros bajo el suelo, en pleno barrio de Salamanca.

—Y bien, ¿qué? —Siguió sus pasos.

—¿Qué te ocurre? Y no me digas que nada porque llevas toda la tarde recibiendo golpes que habrías detenido y esquivado sin problemas. ¿En qué lugar se encuentra esa preciosa cabecita tuya? —Cogió una de las toallas que había sobre los bancos y se limpió la sangre de las manos.

Alma se secó el sudor del rostro. Los entrenamientos con su tía siempre eran duros, reales y la dejaban agotada, pero durante los últimos días prefería practicar con Aiko y evitar a su madre.

Ayshane era implacable. Si se hubiese herido en un entrenamiento con ella de una manera tan estúpida se lo habría hecho pagar muy caro.

Adoraba a su madre, y después de la guerra interna que había superado su familia entendía que fuese tan dura con todos ellos. No quería perder a más gente, uno de los motivos por los que había dejado a un lado los negocios sobre los que la familia Ivanov se labró el nombre, y había decidido colaborar con la Espartana.

Se deshizo de todos los intereses asociados al apellido Ivanov en lugar de reconvertirlos, salvo el contrabando de armas.

El patrimonio de su familia dependía de un trabajo con el que no podías permitirte bajar la guardia. Y en los últimos días, Alma pecaba en exceso de pequeños despistes que podían costarle la vida.

—Estoy cansada. Eso es todo —se limitó a contestar evitando el escrutinio de su tía.

—Estás cansada porque llevas tres días torturándote en el poste. ¿Por qué? —La sujetó por el brazo herido cuando se dio la vuelta con intención de abandonar el gimnasio.

Siseó de dolor volviéndose hacia ella. Aiko sabía que estaba haciéndole daño. ¿Le importaba? En absoluto. Sabía que el veneno habría empezado a recorrer su torrente sanguíneo y que, en pocos minutos, sin el antídoto, el dolor sería insoportable. ¿Se apiadaría de ella? No.

—Te digo que estoy bien. —Se soltó con un brusco ademán. Dio media vuelta sobre sus talones y comenzó a andar hacia la salida.

—Si tengo que averiguar por mis propios medios qué te ocurre, no me hago responsable de las consecuencias.

—Mierda —farfulló entre dientes encogiéndose de hombros.

Aiko enfadada era un problema del tamaño de un océano. Se volvió para mirarla. Si no le daba una justificación plausible y sincera no iba a parar hasta descubrir por su cuenta qué era lo que le sucedía. Y lo averiguaría. Por desgracia, su tío, Jason, un experto en perfiles, le había enseñado muy bien a calar a la gente. Pero ¿cómo explicar algo que ni ella misma comprendía?

—Teníais razón. —Se hizo un torniquete con el brazo, apretando con fuerza por encima de la herida para ralentizar el flujo sanguíneo. Aiko la miró a través de dos finas líneas casi negras. Los ojos de su tía eran tan oscuros que el iris apenas se diferenciaba de la pupila—. No estaba enamorada de Eduard.

—¿Te has enamorado? —le preguntó. En su rostro era visible la preocupación.

—No lo sé. No sé si lo que siento es amor. —Alzó el puño de la mano herida y lo colocó sobre su pecho, a la altura de su corazón—. Pero duele.

Aiko caminó hasta su sobrina. Le colocó tras la oreja un mechón de pelo que se le había quedado pegado al rostro por el sudor y acarició su mejilla.

—No te corresponde —dedujo su tía.

—Creo que sí.

—¿Pertenece a este mundo?

—Sí.

—Entonces, ¿cuál es el problema?

—Su familia se encuentra en guerra.

Las guerras familiares en las organizaciones criminales nunca acababan bien, lo sabían por experiencia. ¿Estaba preparada para pasar otra vez por lo mismo? ¿Y si lo que sentía era amor y lo perdía?

—¿Cómo se llama? —se interesó.

—Osiris.

—El hermano de Dóminic.

No era una pregunta, de todas formas, asintió antes de agachar la cabeza, avergonzada.

Su tía había escuchado hablar de Dóminic, por boca de la propia Bryana, durante el tiempo en el que tuvieron que ayudarla para recuperarse de unas heridas que todos creían que la conducirían a la tumba. El resto de información la obtuvo de las bases de datos policiales, los servidores y gracias a la colaboración, forzosa, de alguna que otra persona espontánea.

¿Por qué necesitaban recopilar tanta información sobre Anubis? Porque su familia era así. Porque la información era poder. Te abría puertas, te daba ventaja sobre tus adversarios y podía llegar, incluso, a salvarte la vida.

—Alma, mírame. —La sujetó por la barbilla al ver que ella no se atrevía a alzar la vista—. No tienes por qué avergonzarte. El amor no es malo—. Frunció el ceño, de manera inconsciente, sin poder evitarlo. Era curioso que precisamente su tía dijera eso.

—Lo sé, pero..., no lo entiendo.

Aiko rio. Sus carcajadas, oxidadas, se hicieron eco a través de las paredes del gimnasio.

Alma la miró embelesada. ¿Eso era lo que te hacía el amor?, ¿te devolvía la humanidad? Porque cuando conoció a Aiko no reía, no sonreía, no sentía ni frío ni calor, ni pena ni alegría, era un cuerpo vacío, hueco, con un corazón yermo de sentimientos y abocado a una oscuridad que casi se la lleva por delante. Sin embargo, Jason, su tío, la arrastró de nuevo hacia la luz, le devolvió la sonrisa, siniestra debido a la cicatriz en forma de dragón que surcaba una de sus mejillas, llenó su alma de esperanza y su risa no era habitual, pero sí comenzaba a ser cotidiana. Al igual que ella, bien podría decirse que le salvó la vida a él. O, al menos, su alma.

—Cariño, es incomprensible. —Acunó las mejillas del rostro de Alma entre sus manos—. Tal vez yo no sea la más indicada para hablarte sobre ello, todavía intento asimilar lo que siento hacia Jason, pero creo que ni tú ni nadie puede entenderlo. —Le acarició la mejilla con el pulgar.

«Perfecto. Y yo he decidido confesarle mis pecados a un cura que, después de diez años, duda de su fe en el altísimo. Muy inteligente por tu parte», se recriminó, cuidándose de no poner los ojos en blanco ante un sentimiento que veía tan claro en su tía y tan distorsionado en ella misma.

—No me mires así. —Se alejó un par de pasos y comenzó a recoger las toallas que había sobre el banco, así como las pequeñas botellas de agua que siempre las acompañaban para entrenar.

—Es obvio que quieres al tío Jason —se disculpó por haberla hecho sentir como si le hubieran salido cuernos, rabo y llevase un tridente en la mano.

—Lo quiero. Por supuesto que lo quiero. Lo que no comprendo es por qué, cuando después de la muerte de Yoshimura creí que nunca sería capaz de volver a querer a nadie con tanta intensidad. —Las facciones de su rostro, por lo general imperturbables, se relajaron ligeramente—. Será mejor que vayas a curarte eso.

—No se lo digas a mamá. —La sujetó por el brazo cuando se disponía a pasar por su lado.

—¿Por qué no quieres que lo sepa tu madre?

—No quiero que os involucréis.

—Es tu madre. Si su familia está en guerra y tú decides, por el motivo que sea, ayudarlos, no puedes pedirle que mire hacia otro lado. Ni a ella ni a ninguno de nosotros. Somos una familia para lo bueno y para lo malo.

Ni siquiera tenía claro si quería involucrarse. No quería que le ocurriese nada a Bryana y, por supuesto, no quería... Se obligó a apartar de su mente aquella posibilidad.

Desde la última vez que lo vio no había vuelto a tener noticias suyas de manera directa. La evitaba hasta en sueños. Sí, podía parecer exagerado, pero es que la conexión con Ramsés en ellos era tan real que temía no poder despertar porque ya lo estuviera, y no sabía qué era lo que le daba más miedo. Así que dormía lo menos posible con tal de no encontrarse cara a cara con él, aun sabiendo que ese momento cada vez estaba más cerca.

En un par de días tendrían que volver a verse. Su amiga, Bryana, iba a casarse con Dóminic o, más bien, iban a unir sus almas en un ritual que no había querido explicarle. «Si te lo cuento no vendrás y necesito que estés ahí, conmigo, para evitar que salga corriendo», le había dicho por teléfono aquella misma mañana. Y, con lo de salir corriendo, no se refería precisamente a Dóminic.

Le había picado la curiosidad. No iba a negarlo. Sabía que tanto Dóminic como Ramsés habían adoptado las costumbres del antiguo Egipto en algunos aspectos de su vida como las celebraciones y tomas de posesión dentro de su propia organización, pero según esas costumbres, se consideraba que una mujer estaba casada con un hombre en el mismo momento en el que ella entraba en su casa con los bienes acordados. Tal y como había hecho Alina con Ramsés.