Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Editorial Funambulista

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Literadura

- Sprache: Spanisch

- Veröffentlichungsjahr: 2024

Ana Santos regresa desde Madrid a la quinta portuguesa de O Caneiro tras un matrimonio frustrado y la pérdida de la custodia de su hija. Ana busca entre los muros que la vieron nacer la causa de la trágica y enigmática muerte de sus padres con la ayuda de su hermana Alessandra, una mujer solitaria, a veces cruel, víctima de una extraña enfermedad. La exuberante naturaleza de la Sierra de Sintra y el viento obstinado de la playa de Guincho sumergen al lector en un misterioso universo cargado de olores y susurros que en ocasiones se abre como un abanico lleno de peligros y en otras es como una fragancia dentro de un bote de cristal. El lector se rendirá enseguida a la voz de Ana Santos, caminará junto a ella en su desesperada pesquisa, huyendo de sí misma, del lado más sombrío de su jardín, y de todo aquello que la aleja de la verdad que ha vuelto a buscar a la casa familiar y que otros se empeñan en manipular y ocultar. Con una prosa musical, poética y envolvente, esta novela —con un suspense psicológico digno de Wilkie Collins— logrará arrastrar al lector irremediablemente hasta lo más oscuro de la mente humana.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 359

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

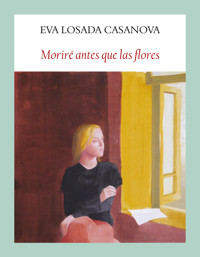

Eva Losada Casanova (Madrid, 1967). Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid. MBA en Marketing y Comunicación. Entre 1990 y 2003 vivió en Madrid, Londres, Roma, Milán y Lisboa, donde trabajó en diferentes empresas del sector servicios. Imparte clases de creación literaria en centros culturales y bibliotecas. Dirige el espacio creativo La plaza de Poe, que fundó en 2015. Su primera novela, En el lado sombrío del jardín (Funambulista, 2014), fue 4.ª finalista en el LIX Premio Planeta de novela y Premio Círculo de Lectores 2010. Su segunda novela, El sol de las contradicciones (Alianza editorial, 2017) ganó el XVIII Premio Unicaja de novela Fernando Quiñones. En 2004 quedó finalista en los Premios Constanti de relato. En 2015 publica como coautora el libro Sin claquetas. Cuarenta historias de cine. Desde 2004, ha participado en distintas publicaciones con las editoriales Sial Pigmalion, Menades y Huso. Colabora escribiendo para medios culturales y coordina varios clubs de lectura en la ciudad de Madrid. En 2021, Editorial Funambulista ha publicado su novela, Moriré antes que las flores.

www.evalosada.com

Eva Losada Casanova

En el lado sombrío del jardín

Postfacio de Laura Rojas-Marcos

Primera edición: septiembre de 2014

Primera edición digital: enero de 2023

© Eva Losada Casanova, 2014

© del postfacio: Laura Rojas-Marcos, 2014

© de la presente edición: Editorial Funambulista, 2023

c/ Flamenco, 26 - 28231 Las Rozas (Madrid)

www.funambulista.net

IBIC: FA

ISBN: 978-84-126587-2-9

Maquetación: Gian Luca Luisi

Motivo de la cubierta: La sonámbula, John Everett Millais, 1871

Los e-books no son transferibles. No pueden ser vendidos, compartidos o regalados ya que esto consituye una violación a los derechos de esta obra. El escaneo, carga y distribución de este libro vía Internet o vía cualquier otro medio sin el permiso del editor es ilegal y castigado conforme a la ley. Por favor compre solamente ediciones electrónicas autorizadas y no participe o fomente la piratería electrónica de materiales protegidos con derechos de autor.

Reservados todos los derechos. No se permite reproducir, almacenar en sistemas de recuperación de la información ni transmitir parte alguna de esta publicación, cualquiera que sea el medio empleado —electrónico, mecánico, fotocopia, grabación, etc.— sin el permiso previo por escrito de los titulares del copyright.

A mis padres, que me iniciaron en este camino sembrando libros

Me durmieron con un cuento y me he despertado con un sueño

León Felipe

En el lado sombrio del jardín

ANTES

1

Hablará por espejos

Hablará por espejos, hablará por oscuridad, por sombras, por nadie

(A. Pizarnik, fragmento de Los pequeños cantos)

Dice Alessandra que, en invierno, cuando el Atlántico despierta del color del cemento seco, es que está enfermo. Hace algunos días que apenas sale de su habitación. Cuando lo hace es solo para observarme. Creo que no quiere cruzarse con ella, con sus ojos. Dice que su mirada la lleva al negro de su alma y que en su alma no hay nada que se pueda respirar. Cuando Alessandra se tiñe del color de algo enfermo, siempre me asusto.

Esta mañana no he visto al gato sin nombre, tampoco lo he buscado. No tengo ganas de dar mi paseo habitual por la playa. Pensar que el mar está así me llena de angustia a mí también. Aprovecho las primeras horas del día para ventilar la casa. He abierto todas las ventanas de par en par. Las cortinas arremolinadas se elevan del suelo varios metros, abriéndose y dejando que el aire frío se lleve los restos de la noche. Acaricio la estantería de cerezo que ocupa gran parte de la pared del cuarto de mamá. Deslizo la palma de la mano por los estantes vacíos y luego me limpio el polvo viejo en el vaquero. Del techo cuelga una lámpara de araña con cristales tallados. Creo que no alumbra desde hace años, no porque esté cansada, sino porque, desde que ella murió, nadie ha cambiado las bombillas fundidas. Hace algunas semanas comencé a vaciar los cajones de su cómoda. Había un par de medias de seda casi nuevas, pañuelos bordados con sus iniciales, unos calcetines que ella utilizaba para dormir y, en el último cajón, muy al fondo, el costurero chino. Dentro, encontré su colección de piedras de río. Hoy las he lavado con agua caliente y se han convertido en pequeños murales de vetas fundidas en rojos, marrones y azules violáceos. A los pocos minutos han vuelto a transformarse en trozos de roca sin belleza. Alessandra, al verlas, ha ido alineándolas de dos en dos, se ha quedado un rato observándolas y luego me ha dicho:

—Ves, hermanita, cada una de estas piedras es única, no hay dos iguales.

—¿Y entonces?, no entiendo por qué las has puesto de dos en dos.

—Pues por eso, ¿no te das cuenta? Mamá estaba equivocada, no hay dos iguales.

Pasé muchos años ayudando a mi madre a buscar dos piedras idénticas. Caminábamos horas y horas por la orilla del Tajo, justo donde el río se funde con la sal del mar y deja de ser río. A ella le gustaba sentarse en el muro de piedra que hay junto al puente de Santarém y contemplarlo. Quería saber exactamente dónde el río perdía su nombre. Descendíamos descalzas junto al agua para encontrar las piedras que ella tanto ansiaba. Nunca estaba satisfecha con los parecidos y siempre terminaba por encontrar una muesca, un tono o una forma que las hacía diferentes unas de otras. «Esa tampoco sirve, Ana. Has de tener paciencia, su gemela no puede estar muy lejos», me repetía. Yo obedecía y seguía buscando, hasta que el cuerpo me dolía. Volvíamos a casa antes del anochecer, unas veces nos recogía papá y otras regresábamos en tren. Mamá, al llegar, se encerraba en el baño y las sumergía en agua caliente. Cuando eso ocurría él y yo cenábamos solos. No hablaba y yo pensaba que era porque estaba celoso de las piedras de mamá. Creo que fue ella quien nos enseñó a contemplar el mundo, a soñar en colores, a tocar el sol con la yema de los dedos, a beber el agua del mar sin mojarnos los labios, a llevarnos una nube a casa o a jugar con el viento. Ella nos dijo que éramos diferentes, como las piedras que siempre encontraba, un poco de mar y un poco de río.

—¿Tú todavía sueñas en colores?

—No. Dejé de hacerlo cuando mamá murió. ¿Y tú, hermanita?

—No sé, creo que sí.

—¿Y ella?

—¿Quién?

—Telma.

—Ella no sueña.

—¿Cómo sabes eso?

—Porque sus ojos miran al techo cuando duerme.

—¿Has visto sus ojos abiertos en la oscuridad?

—Sí. Son de muerta.

—¿Dónde está?

—Abajo, en la cocina. Puedo sentir su respiración desde aquí.

—¿Tú sabes por qué ha vuelto?

—Sí. Creo que se dejó algo y ha venido a buscarlo.

Cada semana me concentro en un rincón de la casa, para no ir de aquí para allá ordenando los recuerdos. O Caneiro es una quinta de piedra dividida en tres plantas, quedan pocas como esta. Es fría y poco silenciosa. En ella todo cruje, los techos, el suelo de madera de pino, las tuberías y las persianas que nunca terminan de caer. En cada habitación hay un espejo y todos conservan todavía las telas raídas y apagadas que algún día mi madre colgó para ocultarlos.

—¡No las quites!

—¿Por qué? Asómate sin miedo, ¡venga!

—¿Y si no puedo volver?

—Siempre vuelves, hermanita.

—Mamá a veces no lo hacía.

—Pero tú sí.

Hace años, conocí a un hombre, se llamaba Abel. Decía que cuando miraba dentro de su espejo se encontraba con un rostro que nada tenía que ver con el suyo. Con el tiempo, terminó por detestar aquel rostro. A Abel le crecieron alas, pero, como dejó de mirarse al espejo, no se las vio. Yo creo que a ella le pasó lo mismo que a Abel, aunque Alessandra dice que no, que a mamá no le crecieron alas, que ella no quería volar, pero la obligaron a hacerlo.

En el piso de arriba el olor de lo ausente es muy fuerte. La mitad de las habitaciones están cerradas. Entrar en ellas es como entrar en una de las cajas, no siempre lo que encuentro me ayuda a entender. Mamá va y viene dentro de ellas. La veo colocando una colcha, limpiando el marco de plata desde donde nos mira la abuela o discutiendo con Paulina si la alfombra está recta o torcida. Hay días en que no me siento con fuerza para meterme dentro de una caja, creo que mamá va a levantar sus ojos cansados y grises, y eso me inquieta. En cambio, Alessandra se sumerge en ellas y es capaz de no volver en horas.

Mientras muevo los recuerdos, me miro las manos. Están manchadas justo debajo de los nudillos, donde las venas se cruzan y a veces se hinchan. Mamá tenía muchas manchas como las mías. A ella le gustaban sus manos, quizá era lo único de sí misma que le agradaba. Hay momentos en los que desearía parecerme más a ella, sobre todo cuando observo sus fotos. Todas están descoloridas, como lo estuvieron sus últimos meses de vida en O Caneiro.

Sé que las fotos de los que ya no están cambian de color, como los jardines en el mes de noviembre, cuando la vida reposa y los árboles nos engañan haciéndose los muertos. Creo que lo hacen para que no perdamos la esperanza durante el invierno y aguantemos hasta la primavera.

Siempre que mamá pasaba el día en la cama, yo me quedaba con ella y la observaba. Era una muñeca grande. Su pelo negro se abría como las alas de una mariposa sobre la almohada y sus labios carnosos se contraían antes de tragar saliva. Bajo sus pómulos, el color de su piel se oscurecía perfilando aún más su rostro anguloso. Cuando se quedaba dormida, me ponía de puntillas en el centro de la habitación y giraba sobre la punta de mis dedos. Todo daba vueltas, su espejo, su armario, su cama. Ya exhausta, me tumbaba en el suelo. Mis ojos recorrían la fina capa de polvo que se extendía bajo su cama. Luego estornudaba.

—A mamá le gustaba contemplar el mundo desde el suelo de esta habitación, hermanita.

—A veces se caía.

—Sí, y siempre eras tú quien la encontraba.

Aparte del costurero chino y la colección de piedras de río, entre la ropa amontonada que todavía hay en su armario cuelga un uniforme militar protegido con plástico. He metido las manos en los bolsillos. Hay un mechero oxidado y una foto de una niña de piel oscura. Aunque la fotografía está muy deteriorada, se adivinan sus rasgos mestizos. No parece tener más de cinco años, está vestida con un traje blanco y en su mano sujeta un trozo de tela, parece una manta vieja y descolorida. En el reverso de la fotografía está escrito: Luanda, 1959.

Cuando me tropiezo con algún objeto de mi padre, la sensación no es la misma que tengo cuando lo hago con los de mi madre. Recordar a mi padre es como estar viendo una película mientras duermo o como sumergirme en un estanque abandonado al invierno, donde ya no hay fondo. Todo lo que pudo significar me resulta incompleto. Como si con los años el tiempo hubiera ido escondiendo trocitos de lo que él dejó.

Mirando el uniforme, he intentado recordarle vestido con él y no he podido. Ni siquiera hundiendo la cara en la chaqueta y respirándola soy capaz de encontrarlo. Su olor, a diferencia del de mi madre, no está en esta casa. A lo mejor su recuerdo es tan incompleto por eso, porque en realidad solo me tropiezo con sus ausencias y esas ausencias no huelen a nada.

—No debes oler a los muertos, hermanita, deja que los olores mueran con ellos.

—No huele a papá ni tampoco huele a muerto.

—¿Cómo crees que olerá ella después de muerta?

—¿Quién?

—Telma.

—¿Por qué me dices eso? ¿En qué piensas?

—Yo siempre pienso lo mismo que tú y si yo pienso en cómo olería la tía después de muerta es que tú también lo haces.

—¿Quieres verla muerta?

—Sí.

Desde el piso de abajo, la voz de Telma sube firme por las escaleras como una ráfaga de aire frío que roza mi mejilla con dolor.

—¡Ana! ¿Vas a pasarte todo el día mirándote en ese espejo? ¡Tengo hambre!

Su voz me convierte de nuevo en niña. En otro tiempo me arrancaba el llanto.

—No bajes, hermanita.

Cubro el espejo. Desciendo despacio las escaleras. En cada escalón respiro dos veces, cuatro segundos. La madera se estremece bajo mis pies. Oigo a Telma desplazarse por la cocina. Llego hasta el umbral de la puerta y me asomo sin que ella se dé cuenta. ¿Qué habrá venido a buscar a O Caneiro después de tantos años? Se mueve con dificultad pero con nervio. Los años se han llevado las curvas de su cuerpo.

Se percata de mi presencia.

—Pasa y siéntate ahí, voy a preparar un arroz con verduras que sé que te gusta. También le gustaba mucho a tu padre, ¿sabes? —me dice con el delantal ya puesto.

—Y... ¿qué otras cosas le gustaban a mi padre, tía? —pregunto sin pensar demasiado.

Ella levanta la cabeza y me lanza una mirada fugaz, algo infantil. Sus ojos parecen recuperar de improviso la fuerza de antaño. Antes de empezar a hablar, comienza a cortar el rabillo a las judías, lo hace tranquila, metódica, con cuidado. Como si estuviese preparando la respuesta adecuada. La hoja metálica refleja el verde y el verde parece teñirse de rojo. Imagino entonces su cuerpo sin curvas que se desploma en el suelo. Imagino a Alessandra satisfecha, mirando cómo la mejilla de Telma termina de enfriarse sobre la baldosa vieja.

—Tú sabes bien cómo era Diogo —me dice—, te he hablado de él muchas veces cuando eras niña —sigue el cuchillo con la mirada—. ¿Dónde has puesto el arroz?

—Está donde siempre, tía —respondo señalando hacia la despensa—. Creo que no me has hablado de él lo suficiente. Es más, creo que apenas sé nada de mi padre. He vaciado armarios, ordenado papeles, facturas.

—Eso son tonterías, Ana. No comprendo qué haces llevando de un sitio para otro esos papeles, y, además, ¿por qué quieres hablar de esto ahora? —dice incómoda—. ¿Y los tomates?

—Fuera, encima de la mesa. ¿Tanto te cuesta hablar de esto?

Telma me mira. Un rayo de sol perdido entre las nubes descubre en ella una escasa mata de pelo blanco y una piel blanda de anciana. Su carácter la aleja mucho de ser una vieja dulce, cariñosa y resignada. Los profundos surcos de su cara ni siquiera la hacen parecer un poco bondadosa. Nunca lo fue. ¿Tendrá miedo a la muerte? Quizá Alessandra tenga razón cuando dice que ha vuelto por algo. A lo mejor no quiere morir sola.

—Pero, Ana... ¿quién te dice que me esté costando hablar de tu padre? Simplemente no me apetece. ¿Entiendes? Deja ya a los muertos y concéntrate en los vivos y en limpiar un poco esta casa. Mira cómo tienes los cacharros, ¡da asco!

Tuerce la boca y su cuello se hace acordeón. Mi madre no hubiese envejecido nunca como ella. ¿Cómo olería mamá ahora? Su olor se lo llevó el agua. Creo que bajo el agua los muertos no huelen.

—Tía, es mejor que peles esos tomates antes de meterlos con las judías.

—¿Desde cuándo te gustan los tomates pelados con el arroz? —apoya su cuerpo en la mesa y me mira fijamente.

—Desde que era niña —esquivo su mirada—, pero eso siempre te dio igual. Como la sal en las comidas, eras incapaz de poner un maldito salero en la mesa. Había que comer las cosas como a ti te gustaban: saladas, muy saladas.

—¿Qué me reprochas ahora? Nunca te faltó de nada. Has vivido rodeada de atenciones. Ya quisieran muchos niños haber crecido con tanta abundancia como creciste tú.

Se desploma en la silla sujetándose el vientre con las dos manos. Imagino grasa viscosa entre sus dedos, grasa aprisionada en una faja marrón, una faja de otro tiempo.

—¿A qué llamas tú abundancia, tía? —le pregunto sabiendo que me va a contar lo mismo que me contaba de niña.

—Pues a tener un filete en la mesa dos veces por semana, leche fresca cada mañana, pescado del día y fruta. Eso es abundancia, hija. Lo que ocurre es que a los de tu generación se os han olvidado muchas cosas. Claro, para vosotros es fácil, «no me diste eso, no me das lo otro» —repite ladeando la cabeza a un lado y al otro.

Yo jamás le pedí nada. Miro de nuevo su cuello. Se hincha y deshincha siguiendo el ritmo del aire que sale y entra por su boca. Lleva una cadena dorada que desciende por su escote enjuto y desaparece entre los pliegues del vestido.

—Apenas os enterasteis de lo que sucedía, habláis por hablar, en realidad no sabes, ni sabrás nunca, lo que es pasar hambre —coge una sartén y la tira al fregadero—. Limpia eso un poco, anda —dice sin mirarme.

—Los niños no solo se alimentan de chicha y pescado. Los niños necesitan saber, conocer. Es otra forma de alimentarse. ¿No te parece?

—No me vengas con el cuento ñoño del cariño y el amor —dice con desprecio agitando su pecho blando y descolgado—. Antes de venir a Portugal, decidí que no volvería a pasar hambre, que quince años de miseria ya eran suficientes.

Alessandra dice que cada hendidura en su cara de anciana es una mentira. Eso lo dice porque a veces, cuando habla, mira al suelo, esquivando cualquier mirada. Es difícil mentir cuando te miran. Ella a veces sabe hacerlo.

—Escucha, Ana, un día, este país hizo la revolución, su revolución, curiosa, diferente, pero la única que sacó a los portugueses de un laberinto sin sentido, donde todo parecía estar fuera de su sitio.

Se levanta y pasea su cuerpo pesado por la cocina, lleva un paño húmedo en la mano y limpia todo lo que encuentra a su paso, como si quisiera borrar las huellas, sus huellas.

—¡Ana! ¡Estos armarios debes limpiarlos con amoniaco! ¿Entiendes?

—¡Para ya, tía! O comes o limpias. Estás dejando que el olor a amoniaco me llegue hasta el estómago. Se me está quitando el hambre.

Se sienta fundiéndose con la silla. Su respiración cada vez se hace más lenta. La contemplo y por unos instantes imagino que el aire deja de entrar en sus pulmones y ella lentamente se desvanece. Ese olor a amoniaco la devoraría y permanecería en el aire impregnándolo todo. ¿Olería a amoniaco después de muerta? ¿A orina de gato? Con sus dedos juega con la cadena de oro hasta sacar de su pecho lo que cuelga de ella. Lo observo. Es una piedra turquesa, brilla. Mamá se conformaba con piedras de río, para ella esas piedras eran únicas, pero ella necesita una turquesa que acaricie su escote marchito. Siempre le han gustado las piedras que atrapan la luz, como si así ella también pudiese hacerlo.

—Nos quedamos sin futuro —continúa diciendo, recuperando de improviso el aliento—, ¿te das cuenta? Portugal era un país lleno de frases altisonantes, de grandes ideas; eso sí, todas vagas y confusas, hija. Y fueron precisamente esas ideas las que nos llevaron a una pobreza extrema que tú pareces haber olvidado. Mira, Silvana y yo... —reposa la espalda en la silla y se cruza de brazos— nos educamos en un pueblo de pescadores, nuestra vida era la langosta, no había nada más, ¿entiendes? —me lo dice como si yo no supiera lo que es una langosta—. No había carne en Natal. Vendíamos pescado y a veces lo vendíamos descompuesto. Era fácil, solo había que echarle lima por encima para que no se notara. Lo más apasionante que podía ocurrirle a tu madre era vender pescado en ese mercado asqueroso —deja de hablar, arruga la nariz como si pudiese respirar ese olor y, además, le molestara—. Silvana detestaba venderlo en ese estado.

Coge la servilleta y se seca el sudor del cuello, luego permanece un rato mirando por la ventana.

Se le ha deshecho el moño y sus hombros se cubren de pelo blanco. Intento imaginarla de niña, con la melena suelta, yendo con mi madre de la mano, quizá al mercado o a casa, atravesando una playa casi vacía.

—Tu madre siempre escondía las limas. Discutíamos mucho. Yo quería dejar Brasil, ella no. A Silvana no le interesaba ni siquiera salir de sí misma —dice arrastrando la última palabra hacia la ventana.

Telma no se siente cómoda hablando del pasado. Ni ahora ni antes. Hubo un tiempo en que me di la vuelta y dejé de preguntar; ella quería que ese pasado desapareciera junto con mi madre y creo que lo logró. Sus silencios existían solo para ignorarme a mí y esconderla a ella. Eran muy diferentes a los silencios infinitos de mamá, que terminaban siendo un vacío inmenso donde yo nunca encontraba su mirada. Mamá no giraba su cabeza, no pestañeaba. Mamá, cuando se acurrucaba en sí misma, no decía nada. Observaba el mismo horizonte, su horizonte, donde mis preguntas siempre se perdían. Ella no tenía la necesidad de salir de Brasil. Le daba igual Natal o Lisboa. Telma tiene razón cuando dice que ella nunca quiso salir de sí misma. Caminaba por ese horizonte suyo donde todo terminaba y pocas cosas tenían un nombre. ¿Por qué hay que poner nombre a las cosas?

—Sírveme un poco más de ese vino, anda, hija, que tengo la boca seca —me dice regresando a la conversación y levantando la copa.

Su respiración vuelve a escucharse cansada, como el ronroneo de una estufa vieja. ¿Qué habrá estado haciendo todos estos años? Apenas hemos hablado de eso. Durante la época en que viví en Madrid, sus llamadas de teléfono eran iguales a las que recibía de la compañía de suministro eléctrico: puntuales y vacías. En alguna ocasión la línea se cortaba y una operadora me hablaba en francés. «¿Dónde estás, tía?», le preguntaba; «Lejos, muy lejos», respondía siempre ella.

Yo dejaba de esperarla y ella entonces volvía. Nunca venía a verme al hospital. Casi siempre era el doctor Ferreira el que acudía a su hotel. «Tienes mucha suerte de tener una tía como Telma —me decía durante las terapias—, hay mucha gente en este hospital que no tiene familia». Al escuchar sus palabras, yo me sentía una niña afortunada.

Telma está de brazos cruzados sin apartar la vista de la ventana que asoma al jardín. No parece mirar nada en concreto, pero no cesa de dar golpecitos a la turquesa cautiva de su escote. El agua del arroz comienza a hervir. Fuera ya no hay sol y la cocina parece encogerse. Telma se levanta, saca el arroz y lo escurre. El agua hirviendo roza su mano. No parece darse cuenta. Dice Alessandra que Telma no siente el calor ni el frío porque no es humana. En una ocasión, hace muchos años, vimos cómo se le derramaba la cera de una vela entre los dedos. No se movió, ni un gemido, ni un respingo.

—¿Qué me miras con esa cara, Ana? —me pregunta secándose el brazo en el vestido.

—Dime, tía, ¿lloraste al saber que la abuela había muerto? ¿Sentiste dolor o algo parecido?

—Creo que no. No había tiempo para llorar —me contesta jugando de nuevo con la cadena dorada de su cuello.

El gato se asoma por el alféizar. Lo recorre de un lado al otro varias veces. En cada giro maúlla, está inquieto, no sabe qué sucede dentro, pero parece que no le agrada. Telma golpea el cristal y el animal desaparece.

—Tu madre empezó a trabajar en Natal —dice con comida en la boca—, y como sabía llevar las cuentas, la contrataron en un restaurante como cajera. El abuelo estaba ya muy enfermo y sus cuidados costaban dinero. Con lo que Silvana ganaba las cosas fueron algo mejor. Luego, como ya te he contado otras veces, yo empecé a vender mis cuadros a los turistas y, más tarde, él murió. Con lo que teníamos ahorrado y lo que nos dieron por la choupana1 viajamos a São Paulo.

—¿Solas?

—Sí. Tu madre dejó el restaurante y se colocó como cajera en unos grandes almacenes. Le dejaban buenas propinas. Ella sabía muy bien cómo dar lástima a los demás —dice con una media sonrisa bañada en ironía—. A los pocos meses pudimos ir a vivir a una pensión para señoritas en uno de los barrios finos de la ciudad. Había agua caliente.

De su boca manchada de salsa cae una sonrisa. Levanta la mirada y se retira un mechón de la cara con un gesto aniñado y coqueto.

—¡Hay que ver cómo te gusta escuchar siempre lo mismo! —me dice desdibujando la sonrisa de su cara.

Deja de hablar, me mira y sirve el arroz. Lo pruebo. Está duro. Se instala entre nosotras un silencio pesado. El gato sin nombre hace un último intento de entrar en la cocina. Se asoma de nuevo a la ventana. Al ver a Telma levantarse, huye una vez más.

—No comes nada —me dice mientras su rostro se deforma—, nunca comiste bien. Los peores momentos de mi vida los he pasado dándote de comer. ¡Eras tan terca! Tenía que dejarte noches enteras delante del plato —mientras habla, la observo con fijeza, sin pestañear, igual que hacía de niña—. Y no creas que me gustaba dejarte sola en la cocina hasta la mañana siguiente —añade—, pero era la única manera que existía de meterte en vereda. Era un calvario, ¿sabes? —limpia el plato con el pan y se sirve ella misma un poco más de vino—. ¿Tu vida aquí es así de desordenada todos los días? —cierra la boca y en el labio superior se le forma una hilera de arrugas finas y forzadas.

—Mi vida aquí es como viene.

—Tienes que volver con Adrián —dice al fin—. Es allí y no aquí donde debes estar —se levanta y va abriendo los armarios de la pared uno detrás del otro—. ¡Tú le necesitas! Vivir aquí sola no es precisamente algo que te ayude.

—Lo que acabas de decir es imposible. Además, tú sabes muy bien que la soledad no es algo que yo desconozca. ¿Qué buscas, tía? —pregunto mientras la sigo con la mirada.

—¡La maldita cafetera! —me grita—. ¡Qué manía tienes de cambiar las cosas de sitio una y otra vez! Con lo fácil que es mantener cada cosa en su lugar —golpea una de las puertas y la desencaja. Al intentar colocarla de nuevo, la puerta cae al suelo.

—¿Hablas de orden? Pero si es precisamente lo que pretendo desde hace tiempo. Ordenar, solo ordenar. ¿Por qué te irritan mis preguntas? ¡Dime!

Un fuerte olor inunda toda la cocina. El cazo vacío de arroz arde, ella lo coge con un paño y lo tira por la ventana. Sus movimientos son de animal, no de anciana. Me asusta. Apenas me muevo. Sale al jardín y vuelve con el cazo quemado. Me levanto, golpeo la mesa con la mano. El anillo de madera que llevo en el pulgar estalla en mil pedazos. Al ver cómo pierdo la calma, ella esboza una sonrisa triunfal. Sujeta con fuerza el cazo; por un instante una sombra del pasado parece recorrer su rostro. Agarro su mano y la fuerzo a que deje el cazo en la mesa. Aprieta los labios hasta que los hace desaparecer. Intenta alzar de nuevo el cazo, pero, al sentir su mano aprisionada, lo deja caer. Respiro aliviada.

No sé si Alessandra tiene razón cuando insiste en que volver aquí me va a ayudar a ordenar cuarenta y cinco años de mi vida. No sé cómo se ordenan las cosas ya vividas cuando apenas se recuerdan. Dice que solo sabiendo de dónde venimos somos capaces de encontrar caminos hacia algún sitio. Al ver a Telma así, me asusta pensar que algún día fui también un cazo chamuscado entre sus manos.

Salimos al jardín en busca de un poco de aire limpio. El olor a quemado no se va. El cielo cada vez está más denso, más oscuro. Todo pesa. Sentadas en el porche, dejamos que los minutos vacíos nos reposen. El cielo quiere romperse en agua, pero no se decide. El gato sin nombre se aproxima a nosotras y afila sus uñas en el mimbre blando de la silla. Telma lo espanta con una patada.

—Hoy he encontrado el uniforme militar de papá envuelto en plástico —le digo mientras sirvo el café y con la mirada clavada en la taza.

Ella no me contesta, levanto la cabeza.

—¿Me has oído?

—Pensé que lo había tirado —me responde con un rubor poco usual en ella.

Saco la fotografía que había metida en uno de los bolsillos y se la enseño. No parece muy sorprendida, es más, parece complacida. Gira la foto sabiendo que detrás hay algo escrito. No hace ningún ademán de leerlo.

—Ahí pone Luanda, 1959 —digo señalando la foto—. ¿Qué ocurrió en Luanda, tía?

—Un infierno más, eso fue lo que ocurrió. Un infierno que tu padre vivió. Dudo que te pueda interesar —desvía la mirada hacia el jardín—. Deja Luanda y permite que tu padre descanse tranquilo, no entiendo por qué motivo lo tienes que revolver todo.

—Me interesa, tía, sabes que me interesa.

—Tú ya conoces lo que era Angola en esos años. Tu padre contaba muchas historias sobre el ejército y a ti te gustaba escucharlas —se levanta y deja la mirada perdida en el jardín.

—Eso es cierto, pero nunca me habló de esta niña. ¡Mira bien la foto!

Se sienta de nuevo con dificultad, el mimbre del sillón carraspea, ella reposa sus brazos encima del pecho y, con mirada resignada, continúa.

—Pues eso... Blancos contra negros bakongo, eso sucedió. Los negros, como bien sabes, trabajaban para los granjeros blancos. Y al final fue una carnicería. Nadie sabe exactamente cuánta gente murió.

—¿Y? ¿Qué fue lo que le sucedió a mi padre? ¡Dime! ¿Fue encarcelado?, ¿lo torturaron?, ¿qué tiene que ver esto con esta fotografía? —pregunto con excesiva prisa.

—No, nunca lo cogieron, pero... —se queda pensativa mirando al vacío.

De repente, descubro algo en ella que me recuerda a mi madre. Aparto la mirada, como si fuese imposible que un solo detalle de su rostro pudiese ni siquiera asemejarse a la belleza de su hermana.

Parece noche cerrada y solo es media tarde. El jardín cede, por fin, sumiso a la violencia de la lluvia. Ella regresa de súbito a la conversación.

—Fueron asesinados muchos portugueses, sobre todo niños y también los trabajadores de las tribus del sur que eran las que respaldaban al... —levanta la mirada buscando el nombre.

—FNLA —añado.

—Sí, eso, y, bueno, hubo incluso casos de canibalismo, torturas... —juega con la fotografía mientras se recrea en sus propias palabras. Y de repente, como si no tuviera más remedio, me mira a los ojos y termina la frase:

—... y entre las víctimas, pues estaba esa niña —concluye señalando la fotografía—, eso es todo.

—¿Esa niña? ¿Por qué esa niña? —miro sus labios secos y desteñidos.

—Tu padre le tenía mucho cariño y... ya sabes, las guerras siempre dejan a niños desprotegidos y, en fin... él se preocupó por ella, nada más.

—¿No te resulta algo extraño? —le digo observando de nuevo la imagen.

Me vuelve a quitar la fotografía, lo hace con desgana. Desconfío de ella.

—¿Qué es extraño?

—Pues eso, que conozcas la existencia de esa niña —respondo de inmediato, ella duda antes de contestarme.

—La historia la conocí a través de un amigo suyo, un militar sudafricano que estuvo en Luanda en aquellos años y que vino al funeral de tus padres.

Sé que miente.

El día que se celebró el funeral, pude ver cómo los coches desfilaban despacio por un camino de tierra vigilado por dos hileras de palmeras que, al conocer la desgracia, parecieron transformarse en cipreses. Los coches se detenían en la puerta, bajaban hombres y mujeres vestidos de negro. Yo no podía entender por qué aquellas personas se despedían de mi madre vestidas así, de negro, de muerte, cuando ella, en vida, solo vistió de blanco. Alessandra, ese día, me dijo que era porque no la querían. Porque en el fondo nunca la conocieron ni quisieron hacerlo. Aquella gente nos daba el pésame como si se tratase de una taza de té hirviendo, con premura, sin apenas mirarnos a los ojos. Qué forma tan extraña de despedir a mis padres, pensé. Aquella tarde el color de las cortinas y alfombras se apagó como si la casa fuera a desaparecer un minuto más tarde. La luz tardía del sol ni siquiera se asomó.

—No recuerdo a ningún militar en el funeral, tía, pero supongo que fue la muerte de la niña lo que motivó que él desertara, ¿no?

—Sí, claro —responde mirando al suelo—. Desertó del ejército y terminó en São Paulo.

—¿Por qué Brasil? ¿Por qué no se fue a España o...?

—Pues porque Brasil —me interrumpe— era la esperanza de muchos europeos en esa época, era una tierra que ofrecía más oportunidades que Europa. Además, tu padre continuó en contacto con algunos militares contrarios al régimen. Desgraciadamente, no pudo ser testigo de lo que sucedería años más tarde.

Dice Alessandra que los rostros de los muertos a los que no hemos querido en vida se borran de nuestra memoria. Y yo no soy capaz de reconstruir los rasgos de mi padre, ni siquiera recuerdo su estatura.

***

La tarde es noche rota en agua. El gato sin nombre quiere entrar en la cocina, pero Telma se lo impide dando un manotazo a la puerta y cerrándola de golpe. El mimbre cruje cada vez que ella se mueve. Las gotas de lluvia golpean el suelo con furia. Las contraventanas de madera chocan contra la pared. Hace frío aquí fuera y yo me siento como en la butaca de un cine viendo la película equivocada. El rostro de mi padre parece haberse difuminado por completo de mi memoria y los ojos de mi madre se confunden con los de la niña de la fotografía. Todo parece ser al revés. Sigo haciendo preguntas a Telma, el vino ha hecho su efecto y solo obtengo un montón de palabras sin sentido que salen de su boca una detrás de otra, como un vómito ácido. Entre frase y frase mueve los labios como si quisiera silbar una mala canción, colocando un triste estribillo a nuestras vidas. Su voz se detiene. Indiferente a todo, cae en el sueño; esa indiferencia me hace recordar una vez más. Le gustaba ponerla en práctica cuando los gritos de Alessandra, que subían desde el sótano, se oían en toda la casa. Daba igual que el sótano estuviese enterrado. Ese tormento tenía forma de alarido y solo horas más tarde, cuando la voz de Alessandra había ido muy lejos, cuando el desfallecimiento había congelado su último grito y subía el silencio, Telma, que salía de su indiferencia con la misma facilidad con la que minutos antes había entrado, bajaba y abría la puerta. Encontraba siempre unas mejillas irritadas, una niña asustada en el interior de su pequeña jaula ya vacía de palabras. Alessandra, al verla, se permitía sentir sosiego y alivio.

La lluvia parece no querer detenerse. El mimbre emite un chasquido bajo su cuerpo excesivo que se balancea incansable buscando una postura cómoda. El agua resbala por el techo del porche y forma un chorro uniforme delante de nosotras, me salpica las piernas, las recojo y me siento encima, como siempre se sentaba mi madre. Observo la piedra turquesa que cuelga del cuello de Telma, me levanto y, sin saber bien por qué, me inclino sobre ella. Sus ojos no están cerrados del todo. Agito la mano para comprobar que duerme. No se inmuta. Cojo la foto de la niña y la observo de nuevo. Su edad es la misma que yo tenía cuando murieron mis padres. Pienso entonces en mi madre, en su trágica muerte, en cómo pudo vivir tantos años ajena a casi todo lo que se movía a su alrededor, ajena a las idas y venidas de mi padre e, incluso, ajena a sí misma. La imagino arrodillada con el rastrillo y la pala mientras remueve la tierra de su jardín. De vez en cuando yo también me arrodillaba a su lado y miraba al mismo punto lejano que ella contemplaba. Y entonces se volvía brisa y se iba lejos, muy lejos. Algunas veces el viento me la devolvía, otras no. Y era ese mismo viento el que nos animaba a caminar hasta la playa y pasear por la orilla. Cuando la nortada se imponía en el Atlántico, ella aprovechaba la ocasión para contarnos historias de la abuela, del mar, de la luna, de nosotras. Se sentaba en la arena. «El viento —decía mientras su pelo quería escapar de la trenza— entró en O Caneiro y me susurró al oído. Después sentí un dolor fuerte entre los muslos mojados y me dormí. Al despertar os encontré y erais dos, dos mujeres y un solo espejo donde miraros; luego me despertó un llanto y en ese momento el viento se detuvo». Hilaba una historia con otra, a veces incluso ni siquiera las llegaba a terminar. Ella hablaba diferente y en ocasiones, mientras lo hacía, cerraba los ojos, reposaba su melena en el hombro derecho y se la acariciaba. La llevaba larga, muy larga, casi siempre sujeta en una trenza gruesa. Vestía únicamente de blanco, con faldas de tejidos ligeros que le llegaban a los tobillos y envolvían un cuerpo menudo, bien distribuido.

El agua cae por el tejado cada vez con más fuerza, el techo del porche no nos protege del todo. Bajo mis pies se ha formado un charco. Observo a Telma. Continúa durmiendo. Sus zapatillas de tela gruesa están hundidas en el agua, sus brazos descansan sobre su pecho grande y blando. Duerme como si nada hubiera realmente ocurrido, como si ella nunca hubiera convertido mi vida en un trayecto de tren con miles de paradas, sin sentido, y sabiendo que, al final, terminaría en una vía comida por la mala hierba. Al contemplarla así, me pregunto qué otras cosas guarda tan celosamente en su cabeza de anciana egoísta o en esa maleta con la que hace unos días llegó. Siempre ha irrumpido en mi vida, nunca ha llegado a ella avisando. Recuerdo perfectamente el día que vino a vivir a O Caneiro. Apenas habían transcurrido unas semanas de la muerte de mi madre. Cuando llegó,la mirábamos interrogantes, con el temor en el cuerpo del que sabe que es mejor no preguntar, no saber. Se fue acomodando en nuestras vidas como parte de un mobiliario que no encuentra su sitio. Al principio, la tristeza no nos dejó ver cómo era ella, pero, a medida que pasaba el tiempo y O Caneiro se impregnaba de sus perfumes, entendí que había venido para no irse y que jamás volvería a ver a mi madre. Esa ausencia pude entonces palparla por primera vez, vi la muerte de frente, irremediable, poderosa.

Hoy, hablando con Telma, he encontrado y perdido a mi padre al mismo tiempo. Los trazos que forman el recuerdo que todavía conservo de él se han vuelto inciertos y hasta frágiles. ¿Será que se está borrando el padre y encima se está formando el hombre imperfecto que fue?

Las gotas de lluvia se transforman en granizo. Las diminutas bolas blancas cubren el suelo en pocos segundos, algunas parecen querer arrancar la hierba del suelo. Telma no se mueve, continúa con los pies semihundidos en el agua que las imperfecciones del porche recoge. Si no siente el agua hirviendo en sus manos tampoco está notando los pies mojados. Los pliegues de su cuello se amontonan encima de su pecho. Abre del todo los ojos durante un instante como si supiera que la observo. Su mirada dormida es del color del granizo. Veo el reflejo de Alessandra a través del cristal de la ventana. Su pelo negro gotea, está descalza. Contempla el cuerpo encogido de Telma. Lo observa con desdén.

—Quizá ya no se levante nunca más de esa silla, hermanita. Quizá se muera así, sentada. Solo tienes que rodear su cara con esa servilleta y presionar muy fuerte. Entre las dos terminaríamos enseguida. O incluso podemos hacerlo con un almohadón, que es más seguro. Es fácil, hermanita. Lo mismo que hacen en las películas, te aproximas por detrás, suena de fondo un violín inquieto y... ¡adiós, tía Telma! Fin, terminó, todos a casa, otra muerta y el silencio.

—¡Adelante! Esta vez no voy a detenerte.

—¿Quieres hacerlo tú, hermanita? Es el lugar perfecto. En el jardín de mamá. Además, ha puesto su culo en la silla de nuestra madre.

—¿Y si luego huele a amoniaco?

—La tierra se llevará el olor a muerto de la misma manera que el agua se llevó a mamá. A no ser que logres conservar su olor junto con los demás olores que guardas en esos estúpidos botes de cristal.

—Tú siempre dices que no hay que oler a los muertos.

—A ella sí, hermanita, a ella sí. Para que nunca olvides que fuiste tú quien le arrancó su alma oscura.

—¡Calla!

La tormenta remite súbitamente. El granizo se deshace. Un golpe extraño de aire caliente detiene el vaivén de las contraventanas. La quietud envuelve la casa y me envuelve a mí. Me acurruco, respiro los posos de la lluvia y dejo que mis ojos descansen en la acacia y el lilo desnudos. Busco la serenidad mirando la fachada de piedra oscurecida por la suciedad que se asoma a mi jardín. La hiedra, teñida del color de la sangre, trepa cansada antes de despojarse de sus últimas hojas. Se abraza a todo lo que encuentra por su camino. Es un rojo intenso, cicatrices abiertas, heridas que parecen llorar. Telma sigue en el mismo lugar. El mimbre ha dejado de crujir bajo su carne. Alessandra está junto a mí, puedo ver su reflejo en la ventana. Me ahogo. La hiedra nos mira y sangra. Abrazo el chal como lo hacía mi madre.

—Es la noche perfecta para hacerlo, hermanita. Nadie lo sabrá, nadie te está mirando.

Entro corriendo en la casa buscando el aire caliente de la cocina. El gato sin nombre me sigue. Dejo a la tía a solas con Alessandra e imagino cómo este mismo viento, el que me acarició al nacer, las envuelve a ambas y se las lleva lejos de mí, muy lejos.