Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Editorial Funambulista

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Literadura

- Sprache: Spanisch

Durante un caluroso mes de agosto, en un viejo caserón segoviano con vistas a la sierra de Guadarrama, la memoria despierta y se transforma en un animal salvaje y cruel. La vida transcurre entre dos tiempos, dos mujeres, dos hombres, dos vidas y dos guerras. Un encuentro con el amor y, sobre todo, con la pasión por la escritura. Un recorrido por las playas de Argelès-sur-Mer, por el París de la posguerra, el Londres de artistas e intelectuales de los años cincuenta, el Madrid herido y los bosques segovianos. Se produce un encuentro extraño, lleno de dudas y desconfianza, un cara a cara con la propia identidad, con la muerte y el exilio español. Con la prosa envolvente y una atmósfera inquietante características de Eva Losada, el lector no querrá escapar de las conversaciones entre Ada, una enigmática anciana exiliada, y Livia, una joven e insegura escritora por encargo. Como únicos testigos: los muros de piedra, las montañas azules, el canto de las urracas y la mirada de Soa, un galgo gris que nos seguirá allí donde esta novela nos lleve. Un lugar en el que la realidad se mezcla con la ficción y la vida de los personajes nos descubre una pieza de nuestra propia historia.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 415

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Eva Losada Casanova (Madrid, 1967). Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid. MBA en Marketing y Comunicación. Entre 1990 y 2003 vivió en Madrid, Londres, Roma, Milán y Lisboa, donde trabajó en diferentes empresas del sector servicios. Imparte clases de creación literaria en centros culturales y bibliotecas. Dirige el espacio creativo La plaza de Poe, que fundó en 2015. Su primera novela, En el lado sombrío del jardín (Funambulista, 2014), fue 4.ª finalista en el LIX Premio Planeta de novela y Premio Círculo de Lectores 2010. Su segunda novela, El sol de las contradicciones (Alianza editorial, 2017) ganó el XVIII Premio Unicaja de novela Fernando Quiñones. En 2004 quedó finalista en los Premios Constanti de relato. En 2015 publica como coautora el libro Sin claquetas. Cuarenta historias de cine. Desde 2004, ha participado en distintas publicaciones con las editoriales Sial Pigmalion, Menades y Huso. Colabora escribiendo para medios culturales y coordina varios clubs de lectura en la ciudad de Madrid.

www.evalosada.com

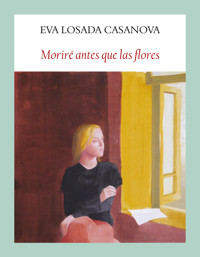

Eva Losada Casanova

Moriré antes que las flores

Ubicuifacio de Eduardo Juárez Valero

Primera edición: noviembre de 2021

Primera edición digital: diciembre de 2022

© Eva Losada Casanova, 2021

© del ubicuifacio: Eduardo Juárez Valero, 2021

© de la presente edición: Editorial Funambulista, 2021

c/ Flamenco, 26 - 28231 Las Rozas (Madrid)

www.funambulista.net

IBIC: FA

ISBN: 978-84-125219-9-3

Maquetación de interiores y cubierta: Gian Luca Luisi

Motivo de la cubierta: La carta, © Alejandra Caballero, alejandracaballero.eu

«Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)»

Reservados todos los derechos. No se permite reproducir, almacenar en sistemas de recuperación de la información ni transmitir parte alguna de esta publicación, cualquiera que sea el medio empleado —electrónico, mecánico, fotocopia, grabación, etc.— sin el permiso previo por escrito de los titulares del copyright.

A Dolores, mi madre

Solo la imaginación puede enseñarnos el dolor ajeno

Jean-Jacques Rousseau

Moriré antes que las flores

A través del ventanal de la librería no consigue ver las montañas azules. Solo hay tejados ennegrecidos y campos plantados de trigo de acero. La ciudad es la misma, el acero es otro. Acaricia la cubierta del libro. Lo balancea entre las manos. Suena la puerta. La gente entra. Apenas hablará unos minutos. Luego, tendrá que marcharse. Casi todo lo ha dejado escrito, pero sigue teniendo dudas. Lo que no ha encontrado un hueco en esas páginas, lo que no tiene repuesta permanecerá en la inexistente memoria de ellos, de los que están muertos. Ahora sabe que no hay lugares exactos, que no es la precisión de los datos aquello que escribe una historia.

Alguien pregunta si volvería a hacerlo. Ella responde que sí. Correría el riesgo. Pese a ello, está convencida de que no hay una sola idea que merezca la muerte.

Cuatro años antes.

En algún lugar de la sierra de Guadarrama.

1

El cruce

El metal de la silla se adhiere como una armadura fría a sus muslos calientes y desnudos. Bajo dos sauces, los pastores alemanes, con la piel pegada a los huesos, se protegen del calor. Media docena de mesas de hierro oxidado franquean una puerta de madera maciza.

Livia observa a una mujer robusta que sirve el café a cuatro ancianos que juegan al dominó. Suenan las fichas. La camarera encorva la espalda. Un escote blando arranca un segundo al juego, un crucifijo dorado se balancea de lado a lado, marca el tiempo, el otro tiempo, el de un pueblo cualquiera.

Las indicaciones habían sido claras. Alguien vendría a buscarla. Ella solo debía esperar en el bar del cruce. Pasaría varios meses con la anciana. El trabajo sería algo diferente a los otros. Dormiría en la casa. Un mes, quizá dos.

En ocasiones, la intuición grita. Esta vez, esa intuición no es lo suficientemente poderosa como para obligarla a regresar. Se la sacude de inmediato, como polvo que en apariencia nada significa, pero que siempre tiene un origen. Hoy no hay paredes que la protejan, ni un espacio a su medida, un lugar donde poder domesticar la vida. El suelo que pisa no es firme y este tiempo que se descuelga, este tiempo que se concentra, que se agazapa tras la mujer del escote blando, es muy distinto, tiene otro sonido, un sabor amargo.

El camino que une el cruce con el pueblo no está asfaltado, la gravilla se arremolina en el aire sin saber qué rumbo tomar, como si hubiera llegado a otra tierra, una tierra ajena, un territorio demasiado extenso para poder permanecer. Las fichas de dominó golpean el metal, quiebran el silencio que a veces la naturaleza se empeña en retener. El sonido es seco, como el camino que hay frente a ella, como el aire que apenas logra respirar. Los ancianos callan, mueven las manos con aspavientos juveniles, retan a la muerte entre partida y partida. La mujer del escote blando alza la mirada. El escaso pelo oculta con torpeza un cuello flácido, de un blanco violáceo. El sonido quebrado y estridente de una motocicleta atraviesa una nube de polvo. Los pastores alemanes se acercan, arrastran sus huesos, sacuden con desidia el rabo, agitan el cuerpo de lado a lado, el hombre de la motocicleta acaricia el lomo de uno de ellos. La mujer se seca las manos en un delantal descuidado que envuelve un vientre prominente, feo. Livia piensa en el vientre de las mujeres. Un espacio cerrado y abierto al mundo, por el que la vida pasa rápido y luego se detiene. El cuello blanco de medusa se eleva hacia el cielo; acaricia con la yema de los dedos el crucifijo. El sonido de las fichas cesa. El hombre, alto, con una camisa color tabaco y pantalones vaqueros, desciende de la moto erguido. Livia compara su esbeltez con los ademanes cansados y torpes de la que parece ser su hermana o su mujer.

Al observarles cómo caminan hacia el bar, se percata de que quizá ambos han llegado juntos a este pueblo donde ni siquiera la gravilla que se acumula en la carretera se atreve a entrar. Quizá sean todos los pueblos el mismo. Ella no entiende de pueblos.

El puerto de montaña, desprotegido de su manto de nieve, emerge a lo lejos casi infantil, risueño y bello. Los pinos silvestres tocan las nubes con el verde intenso de sus ramas, la frondosidad que otorgan los años los convierte en habitantes poderosos. El olor a asfalto, a piedra inmóvil, se ha quedado atrás. En su lugar, la montaña agita desde su alfombra de helechos una fragancia a madera viva, húmeda. Livia se reconcilia con el paisaje, con la zozobra de las intuiciones y de los desánimos. Aspira varias veces, el aire por fin entra, deja que el bosque permanezca en ella unos segundos. Y, de nuevo, una fuerza ajena, esa que la empuja siempre, sin saber adónde, se empeña en retenerla. Cree que es su curiosidad lo que la ha traído hasta aquí, no el dinero.

No está segura de ello. Necesita el dinero.

Claus Reighman había sido muy claro. Había insistido en la necesidad de llegar puntual, ni antes ni después de las cinco. Un tal Bogdan la recogería en el cruce de la Venta Casarás. Aquella conversación había durado apenas media hora, lo que había tardado en beberse dos zumos de naranja recién exprimidos. Él rara vez iba a la editorial. Su presencia rompía la rutina con brusquedad. Aquella mañana, el cambio que Reighman traía a sus vidas tenía que ver solo con ella. Durante los últimos años las ventas habían caído de manera progresiva, constante, casi matemática. Era lógico que ella fuera la primera en abandonar la oficina. Era la más joven del equipo, su labor no resultaba ni mucho menos decisiva para que los números cuadraran.

Nunca le han gustado los cambios. El orden y la monotonía siempre la han reconfortado, necesitaba tener las intermitencias de la luz de un faro; esa secuencia imperturbable que había encontrado en los últimos años de su vida la habían ayudado a seguir adelante. «Voy a ofrecerte la oportunidad de tu vida, un trabajo importante», le dijo apurando el último zumo. A ella le pareció que, una vez más, Reighman se perdía en la intensidad de sus propias palabras. Ella no hizo preguntas. Necesitaba el trabajo. A Reighman no le gustaba dar más explicaciones de las necesarias.

Livia observa cómo las fichas forman cuatro hileras. Empieza una nueva partida y el metal canta nuevamente el monótono estribillo que en ocasiones tiene la vejez. Un estribillo que solo parece oírse cuando la muerte ronda. Ella conoce bien esa melodía. Y, entre golpe y golpe, uno de los ancianos levanta la mirada, arquea las cejas y detiene los ojos en las piernas de Livia. Un halo de tristeza acompaña la mirada, esa que a veces envuelve el deseo fútil.

Sube al coche, las fichas enmudecen y la mujer recoge ruidosamente las tazas de café vacías. Al oír cómo acelera la moto, el cuello de medusa se estira. Bogdan grita tres veces su nombre, ella no responde. Su nombre es Virna.

Un sendero empedrado agita la motocicleta que, como una batidora oxidada, sortea las irregularidades de la tierra. Hay soledad, un prolongado vacío de bosque, ordenado e inmenso, formaciones de piedra ruinosas de lo que debieron de ser aserraderos o quizá fincas de recreo. Lo que queda de las ventanas son solo huecos. Huecos ya inútiles que se asoman a una extensión vasta, que provoca un terrible desasosiego, como si el valle, arrastrándose entre las montañas, hubiera engullido pueblos enteros, ancianos jugadores de dominó, mujeres con crucifijos dorados que se balancean en pechos blandos, perros famélicos, viejas historias que están a punto de perderse, de irse con el último viejo, con la última ficha. El sol, a media asta, tiñe de color del trigo los matorrales que se afanan por trepar a los muros abandonados; son apenas cuatro piedras irregulares que parecen desprenderse con el paso de la motocicleta. Se siente extraña ante los espacios abiertos tan repentinos, casi violentos, y un cielo sin obstáculos de horizontes desnudos.

El camino se estrecha, todo vuelve a estar recogido. Los troncos blancos se colorean de sombras simétricas, es como si la geometría perfecta que a veces muestra la naturaleza durase tan solo un instante, el instante que retiene nuestra mirada, el que se tarda en atravesar el bosque y llegar a un pequeño río de aguas tranquilas que Bogdan cruza por un puente de metal. Livia construye el tenue reflejo de Meryl Streep y Clint Eastwood apoyados en uno de los laterales donde la estructura termina muriendo en el agua. Piensa en el tema de aquella película. Una decisión. Tristeza. El amor imprevisto, a destiempo. Una de las ruedas golpea el metal. Apenas lleva unos minutos de trayecto, pero siente que es mucho más. No saber el final, no verlo, hace el camino engañosamente largo. ¿Sabría regresar sin perderse? ¿Podría recorrer el sendero de noche bajo una tormenta y conduciendo en el barro? Ambas preguntas le resultan absurdas. Debería haber rechazado la oferta de Reighman, quizá se ha precipitado, ha sido demasiado complaciente con él.

El sonido de la motocicleta cesa. Una manada de caballos rodea una balsa, es una estampa excesivamente plástica, casi irreal. Uno de ellos, el que parece mayor, agita una crin negra y relincha, parece una llamada, un aviso, dos de ellos arrancan al galope desde un pequeño promontorio. No recuerda haber visto caballos en libertad. No más allá de unas fotografías, de imágenes de un documental o entre la niebla de los cuentos de Carver. De repente se calman, se mueven despacio, elegantes, son como nubes perdidas, bruscamente silenciosas, con la despreocupación de no tener que llegar a ningún lugar. Al final del camino se abre un claro, Bogdan aparca la moto junto a una verja de hierro oxidada. Se oyen ladridos. Los ladridos continúan. Bogdan, con ademán femenino, sujeta en la cadera el cesto de comida, ladea ligeramente la cintura. Bajo la espalda ancha, las piernas se mueven seguras, sin prisa. Camina hacia una fachada de piedra natural, donde las piezas de granito ascienden hasta tres alturas, vestida de madreselva y hiedra que, arremolinada como el vestido de una bailarina, trepa hasta dos balcones de forjado sobrio.

Un galgo de color ceniza observa, con ojos amarillos y el ladrido contenido, cada uno de sus movimientos. Una anciana, enfundada en un vestido de gasa del mismo color que el pelo de la perra, sujeta un abanico. Un baile de dedos finos, frágiles, lo agitan. El brazo se alza ligero, dos mechones de pelo blanco van y vienen por la frente, todo lo demás parece estar en su sitio, en armonía.

—Confío en que la perra no te moleste —dice—, vive en la casa y seguirá haciéndolo independientemente de si eres o no alérgica al pelo de los perros.

La mujer acaba de darle la bienvenida. Por un instante duda de cuál de las dos habla. Dan un paso atrás. Las piernas de la anciana se deslizan ligeras, como las de Soa, el tejido de su vestido se funde, se engancha sutilmente, caprichoso, y como humo desaparecen tras la puerta. Livia camina junto a Bogdan.

—Es buena perra —dice.

Cruzan una puerta que comunica con un distribuidor. Una estantería, desigual, desordenada, viste las cuatro paredes y sostiene, a duras penas, miles de libros que parecen pertenecer a un mismo dueño, se les ve cómodos, asentados, instalados en esos estantes para siempre. Un olor a papel condensado, a bodega abandonada, fluye a medida que avanzan. Hay dos butacas expectantes. Se miran la una a la otra, como dos fantasmas conversando ajenos a lo terrenal. Bogdan le indica que se siente. Tiene ganas de ir al lavabo, se aguanta como lo haría una niña en casa de unos desconocidos. Frente a la librería, busca el sonido entre las hojas de cada ejemplar. El caos desaparece bajo una diminuta etiqueta blanca que clasifica todos los libros con dos letras, un número y un color. Los colores se alternan, rojo, verde y azul. Las siglas le resultan extrañas, an-f-7, cl-n-2, rom-p-5, con-n-6. Intenta descifrar las etiquetas, entender el archivo. Echa hacia atrás la cabeza y mira al techo. Unas vigas de madera oscura lo atraviesan y una lámpara de forja, con seis brazos, desciende imponente. Siente una ligera angustia, esa que a veces viene de la mano del tiempo. Es un tiempo que se detiene en un espacio cerrado en el que nada parece que vaya a avanzar, en el que las paredes hacen amago de estrecharse. Se da cuenta de que jamás lograría leer todos aquellos libros. Son cuarenta por metro lineal, tres mil quinientos volúmenes por pared. Unos catorce mil libros en total. Tendría que vivir tres veces, tres vidas octogenarias aquí, sentada, fundida con el sillón, hundida en él, abrazada a su terciopelo ya descolorido, en brazos del fantasma que lo habita. Al pensar en sus tres posibles vidas, regresan las dudas en forma de soplo, de brisa incierta. No sabe qué va a suceder mañana. Siempre le resulta trabajoso imaginar su futuro, incluso el inmediato. Ella lo achaca a su juventud. Sabe que, cuando los caminos se emprenden, su final no siempre se vislumbra. En ese futuro ve un inmenso descampado amueblado con un único sillón. Un sillón mullido, en el que las arrugas echen sus raíces y el cabello se desprenda afanándose al respaldo. No le disgusta la idea de perder los dientes en un lugar así, sin suelos de baldosa blanca que huelen a lejía, sin enfermeras, sin timbres que resuenan en los pasillos, sin televisores que cuelgan de paredes desnudas. Nunca le han gustado los televisores que cuelgan como objetos sin alma. Es posible que morir entre todos aquellos libros, en compañía de otros muertos, sea un buen final. Hay silencio. Quizá sea ese silencio la mejor forma de conservar los nichos de cartón. Ni el frío ni el ambiente seco. El silencio. El silencio como bálsamo que macera las palabras escritas, lo pensado. El silencio que nos ayuda a oír los latidos del corazón, a sabernos, a tocar el tiempo. Pensar tanto la adormece. Reighman no le gusta. Debió de haber preguntado antes de aceptar el trabajo.

Cierra los ojos, deja que todos esos muertos, que todos esos libros la mezan, la calmen. Piensa en Filipa, en su mirada de esta mañana al verla avanzar por el pasillo con la maleta. Asomaba su cabecilla oscura y diminuta desde la cocina, sujetaba una ristra de ajos al mismo tiempo que la interrogaba sobre su destino. No supo qué responder. Filipa, envuelta en su delantal, torció el gesto. Sus ojos rasgados y la piel arrugada fina y cetrina contrastaban con una abundante mata de pelo, que se asemejaba más a la de un adolescente que a la de una mujer casi anciana. Agitó el plumero con un ademán despectivo, de agravio, como si fuera a cometer el peor de los delitos. «Estaré solo dos meses, lo que dure el verano. No voy a abandonar a dos hijos lactantes, son dos peces y un gato, están bien contigo».

Filipa ha sido siempre un espectador fiel. No juzga, tan solo organiza, asiente o niega. A veces deja notas escritas con una letra incompleta, tosca, pero cargadas de intenciones y faltas de ortografía. Eso la hace regresar al tiempo doméstico, a los quehaceres necesarios para pertenecer a lo cotidiano. Su presencia y su proximidad la tranquilizan, la mantienen ordenada, cabal. Filipa es lo poco que le ha dejado el pasado, la única persona que la devuelve a lo que un día fue su vida. «Estaré fuera solo durante el verano, el trabajo está bien pagado, cuida bien de la gata, cambia el agua y cierra las ventanas cada noche. Sí, está bien pagado». Necesita el dinero. Por eso está aquí ahora, por eso ha venido.

Un portazo. Bogdan viene acompañado de un hombre algo más joven. Este camina hacia ella sonriendo, se coloca el flequillo, su tez es oscura, brillante, tersa. Extiende la mano. La estrecha con fuerza. Achina ligeramente los ojos y con un sutil acento francés se presenta como Martin. Apoya el brazo en la chimenea. La piedra irregular, mezclada con un poco de cemento, forma un hogar donde, en vez de leña, hay apilados media docena de libros.

—En invierno está siempre encendida, no creas que ella los quema, aunque quizá alguno de los que ves estaría mejor ardiendo. —Suelta una carcajada forzada. Una camisa blanca y estrecha se ajusta a su cuerpo. Se coloca el pelo, medio flequillo parece pesar más que el otro medio—. Yo no soy demasiado amigo de los libros, prefiero vivir que estar aquí, en este monument aux morts... No me concentro. Supongo que nunca me atrajeron las vidas ajenas. Me encuentro cómodo entre animales y zarzas. Me gusta que aquello que me rodea mute, cambie de color con las estaciones y el tiempo. Que respire, cague, coma y haya que cepillarlo.

Habla en exceso. Con demasiadas certezas.

—Los libros cambian de color —le dice—, amarillean, tienen su otoño. No cagan, pero alguno puede apestar. Son más baratos que los animales, no hay que alimentarlos ni cepillarlos...

Él sonríe.

La anciana, coronada por un moño gris descuidado, les observa desde el umbral. Se aproxima con lentitud, su vestido de gasa la cubre hasta los tobillos, camina descalza, erguida. La poca luz que asoma moldea las curvas que dibuja la gasa, el tejido del vestido parece oscurecerse. Los ojos negros, ligeramente rasgados, se deslizan por el rostro de Livia con la misma intensidad que unos minutos antes.

—Los libros no se cepillan, pero hay que quitarles el polvo, que, al final, es lo mismo... Reighman no mencionó que fueras tan joven, querida.

¿Tan joven? Las dos palabras quedan suspendidas recubiertas de plástico.

—¿Qué edad tienes?, ¿veinte? —insiste con desprecio.

Livia sabe que la respuesta va a confirmar su decepción.

—Tengo veinticinco.

Su juventud es repentinamente molesta, inapropiada para la anciana.

—¿Te gusta tu trabajo?

—A veces puede resultar tedioso, depende de los textos y...

Ella comprende, sí. Interrumpe con desinterés.

—Cenamos en diez minutos, Martin te acompañará a tu habitación. Si necesitas algo, se lo pides a él... Ah, y me gusta la puntualidad.

Se va. Arrastra tras ella cualquier cosa muerta que flote en el aire. La estancia se hace de nuevo inmensa. Livia cree haber estado ante Violet Venable, el personaje de Tennessee Williams. Una escalera construida con troncos de madera conduce hasta los pisos superiores. El sol, ya débil, entra por dos tragaluces situados en el techo. Un resplandor tenue, anaranjado, tiñe los escalones del color de la miel. Se desprende un olor parecido al de la resina, al aceite de linaza. Acerca la nariz hasta la palma de la mano. Martin le explica que es de enebro, que las casas de la zona están hechas de esa madera, que no sirve para quemarse, que no hace brasas, que toda la casa está construida con la misma madera. Señala al techo.

—Mira, esa forma de encajar los listones en las vigas es un arte y apenas quedan un par de hombres que dominan esta técnica en la zona.

A los lados, colgados de la pared, dos tapices con motivos florales caen hasta el suelo. Han perdido el color. La escalera se alza robusta entre los muros de piedra. En lo alto del último piso, Ada les observa. El moño gris parece escurrirse por el tragaluz, su traje asoma entre la madera coloreada, entre los pilares que sostienen la escalera como una cortina que espera a que un golpe de viento la devuelva a la vida. Martin le muestra la habitación donde ella va a dormir. Al igual que el resto de la casa, los cantos de piedra irregular sobresalen. Un ventanal llega hasta el suelo por donde asoma el jardín. Dos cestos con flores secas cubiertas por una finísima capa de polvo las convierten en objetos, arrancándoles cualquier resto de vida. Dice que a veces se va la luz...

—Bueno, en invierno, ahora no creo que suceda, pero en el aparador de la cocina y en cada mesilla de noche hay una linterna... Esta cama no es muy cómoda, el colchón es de lana, muy blando, ya sabes... Son casas antiguas. —Golpea el colchón—. Mi madre no se decide a renovarlos, ni los radiadores, ni el cableado eléctrico, aquí todo tiene treinta años. En invierno uno malvive. La gente anciana tiene un apego ridículo a las cosas viejas. Yo no seré así. A ella no le gusta que la madera del suelo cruja, tú procura caminar con sigilo, despacio, a ser posible descalza. Desayunamos a las diez detrás de la casa, en la pérgola que hay junto a la cocina, intenta ser puntual.

Cuando habla, cambia las erres por ges, ella le observa la boca, los dientes, mira cómo se coloca de nuevo el flequillo, como lo haría el botones de un hotel de lujo antes de esperar su propina. Luego, sale de la habitación.

Ella permanece unos instantes atenta a la puerta, asegurándose de que no vuelve a entrar. Quizá Martin y Sebastian Venable compartan algún rasgo. Puede ser que Ada, como Violet, sea capaz de sacrificar una vida entera por un hijo.

Se asoma al jardín. A lo lejos se ve el sendero por donde se accede a la casa. No hay luces en el horizonte, el pueblo queda escondido tras los bosques. Está oscureciendo. Claus Reighman no fue muy explícito cuando hablaron de cómo sería el trabajo. Debió de preguntar. Siempre le sucede lo mismo, avanza sin detenerse, confiando demasiado, sin plantearse siquiera que las intenciones ajenas no siempre velan por los propios intereses.

***

Bogdan deja en la mesa una ensalada y una jarra con gazpacho. Ada se ha colocado un chal negro sobre los hombros desnudos. Martin habla de los terrenos que rodean la finca, del ganado que hay suelto en el valle, de los problemas que tienen con el agua, de los dos viajes que ha previsto a París y de la nueva panadería que han abierto junto a la plaza del pueblo. Bogdan agita el gazpacho. Ada, falsamente ausente, solo levanta la mirada cuando ella, la recién llegada, habla. Los dedos finos, de uñas redondeadas, piel violácea, manchada, hacen sonar una campanilla plateada con forma de mujer. El tintineo alerta a Bogdan. Su camisa blanca, surcada por finas rayas azul claro, planchada, fresca, se inclina sobre la bandeja. En su tez quemada por el sol Livia descubre de nuevo la claridad de los ojos. Sujeta con torpeza los cubiertos de servir. La plata ennegrecida le resbala por los dedos. Martin habla de la bodega que se encuentra debajo de la casa. En los últimos años, ha ido adquiriendo botellas de todos los rincones del mundo. Es difícil mantener la temperatura, la humedad exacta. Bromea con la existencia de ratones y lo beneficiosos que resultan a la hora de proteger de los insectos la madera de las barricas. Martin se escucha. La anciana mira al horizonte invisible que dibuja un aparador. Convierte a Martin en la sombra inútil de la pata de una mesa. Llegan a los postres. Frente a cinco rodajas de melón, ella espera que en cualquier momento alguno de los dos aborde la cuestión de su trabajo. Nada de eso sucede. Ada pide disculpas al horizonte de mármol, se levanta y se retira. Una leve molestia la obliga a retroceder unos metros y a apoyar la mano en la mesa, Martin hace amago de levantarse para ayudarla. La anciana lo rechaza con una seca, firme, sacudida de cabeza, como lo haría Violet.

La bandeja cae al suelo, Bogdan la sujeta con delicadeza por el codo, apenas presiona su brazo. Este asoma más blanco tras el chal negro, delgado, casi invisible. Con un ademán aprendido, acompaña a la anciana hasta la puerta y ambos se alejan con lentitud, las espaldas alineadas forman una única figura extrañamente armoniosa. ¿Dónde estará la mujer del cruce? Imagina el escote de Virna y siente el balanceo del crucifijo sobre las fichas de dominó.

Martin levanta la copa de vino.

—La muy cabezota se niega a utilizar el bastón. ¿Es así tu madre? —No deja espacio para una respuesta—. ¿Has comido bien? ¿Tomas café? —Saca un paquete de tabaco del bolsillo y anima a Livia a que le acompañe hasta el jardín. Una puerta pequeña, situada junto a un carro metálico de bebidas, se abre a una inesperada pérgola acristalada de estructura irregular. En el techo hay un ventilador. Martin se pone de cuclillas frente a un mueble antiguo con un tocadiscos y un puñado de vinilos apilados. La fragancia dulce del jazmín se instala junto a ellos. Livia dibuja en la cabeza los diferentes espacios de la casa que ya conoce, intenta ubicar la pérgola respecto a su dormitorio. Frente a ellos se extiende una explanada de hierba que conduce a un bosque iluminado por cuatro focos a cada lado. El exterior no parece pertenecer a la casa, carece de vínculos más allá de los puramente arquitectónicos, espaciales. Los focos le resultan inquietantes, fuera de lugar. Lo malo viene de allá, piensa, de detrás de la arboleda, viene de la oscuridad.

—Escucha..., escucha la música —dice él—, esto que oyes se llama Las hojas muertas. La amistad, hojas secas, recuerdos, dice algo así como que la música siempre recuerda a unos y a otros... Juliette Gréco canta triste. Me recuerda a mi padre. Solo escuchaba música por las noches. Se tomaba un vino y se fumaba un cigarro en la terraza de casa. Ella no le dejaba fumar dentro. A mí tampoco me deja. Tiene un olfato privilegiado. Es como un rastreador de explosivos, sabes. La edad, lejos de debilitárselo, parece que lo agudiza.

Encorva la espalda. Estira el cuello para sellar el papel de fumar. Ella no recuerda qué música escuchaba su padre. Cuando va en busca de los últimos sonidos de su infancia, es el eco de la risa de su madre lo que primero irrumpe. Es un estribillo que va y viene entre las interferencias del tiempo. Echaba su melena hacia atrás, se tapaba la boca con los dedos mientras decía que Grace Kelly y Clark Gable no eran hermanos, que el Mogambo español era el mayor ejemplo de la estupidez humana. Esa risa escandalosa fue quizá la última, una última risotada antes de que los años la apagaran y su vida se volviera descolorida, como aquella película. Siente no poder compartir con ella sus dudas, todas sus dudas, incluso las más estúpidas. Hablarle sin esperar respuesta. Le asusta no volver a oír su risa. A veces se va al videoclub que tiene debajo de casa y alquila Mogambo. Cuando está sentada, frente a la pantalla, es cuando se repite a sí misma que el pasado no es otra cosa que un puñado de escenas perdidas, sin encadenar, arrojadas a un mar turbio, el de nuestra memoria.

Desde los escalones, el jardín se extiende como una alfombra irregular tejida de sombras. Oye el ruido de una motocicleta. Imagina a Bogdan, regresa a casa con Virna. Martin acompaña la voz de Juliette, canta a la negrura del bosque, a las flores que no se ven. Cuando la música acaba en silencio, solo es un silencio a medias. Lo comparten con el sonido de los grillos que parecen siempre querer vivir dentro de esa calma que quiebran.

Martin pregunta sobre su trabajo en la editorial. Ella lo describe utilizando frases cortas, sin entonación. Piensa en Claus Reighman y en cuál puede ser su relación con Martin y Ada. Días antes, Reighman había sido conciso y claro. Ni una palabra de esto a nadie. Hablaba envuelto en un estúpido e innecesario halo de misterio, pretendiendo parecer imprescindible en cualquier instante. Excederse en el uso de adverbios de tiempo, de cantidad parecía agradarle. Era como uno de esos libros malos, petulantes, que rebosan falsa sabiduría, alejados de toda sencillez, excesivamente floridos y complacientes; esos libros que entraban en la editorial y salían envueltos, recogidos por el lazo de lo falso. No le gusta Reighman. Los afectos surgen en un instante, a veces son caprichosos e injustos. La cara de Reighman, al principio, le resultó amable, pero tenía una sombra permanente de engaño, de falsa condescendencia. Reía constantemente, hasta cuando estaba molesto. Sus gestos medidos, carentes de improvisación, de entrega, de desvanecimiento casual, parecían impuestos. Desde su primer encuentro en la editorial, ella tenía la certeza de que sus limitaciones intelectuales acrecentaban su dificultad para poder lidiar con un interlocutor disperso, desordenado. Ella procuraba facilitarle la tarea. Asentía. En raras ocasiones le llevaba la contraria. Es, al fin y al cabo, una mujer más, con una carrera de Humanidades, dos idiomas, dispuesta a viajar donde haga falta, con la ambición justa para caminar con firmeza, y prescindible en cualquier lugar. Sabe que no debe incomodar a alguien como Reighman. Ella no incomoda. Es la única manera de avanzar, de quitarse de encima a hombres como él. Tiene la certeza de que el camino que recorre, aunque no tenga indicaciones, ni límites de velocidad, aunque esté hecho de intuiciones, la conduce a algún lugar mejor. Quizá esté equivocada. Quizá no hay lugares mejores, tan solo hay otros lugares. Siempre se lanza a lo desconocido como lo hace un globo aerostático que se eleva hasta el cielo en un día nublado. Así se siente a veces, atravesando nubes espesas. ¿Hay lugares mejores? ¿Por qué creemos que hay lugares mejores?

Martin la mira. Es esa mirada de hombre que se posa con suavidad el tiempo suficiente para desear poseer lo que contempla. Ella bosteza, se levanta, fuerza media sonrisa y adopta un gesto dulce que improvisa. Parece contrariado. Antes de que ella entre en la casa, él se transforma de nuevo en un fiel botones.

—Debes ser puntual en el desayuno y tener cuidado con los mosquitos, y no te olvides de que hay mantas en el armario.

Ese interés por su bienestar le resulta algo forzado, ensayado, como todas sus instrucciones. Cree que Martin sabe lo mismo o menos que ella sobre el trabajo, que Ada no parece haber compartido con él los motivos de su presencia, y que, por el momento, no lo hará.

Deja a Martin en compañía de los grillos, atraviesa el comedor hasta la biblioteca. Los perfiles de los libros que reposan en hileras se extienden a lo largo de las paredes, la luz tenue de las lámparas del jardín entra por la ventana y cae sobre ellos como el obediente foco de un teatro. Siente la casa dormida. Pasa la mano sobre los lomos, como el que palpa una herida ya seca, sintiendo la costra de todos ellos. Ada, como la llama de una vela, un resplandor anclado a la madera del suelo, enmarcado por el umbral de la puerta, camina hacia ella, casi como una sonámbula, liviana.

—¿Está Martin contigo?

Fija la vista en la puerta del comedor. Sin esperar respuesta, da media vuelta, sube por las escaleras con la misma majestuosidad oscura que hace unos instantes. Se apoya en la barandilla, esta vez camina sin excesiva dificultad. La llama de la vela vestida de gasa se aleja como una esfinge, escaleras arriba. Livia camina detrás sin intención de adelantarla, quizá espera que sea ella quien haga un gesto, el último del día. Al llegar al descansillo del primer piso, la anciana se detiene y, sin dejar de apoyar el brazo en la barandilla, la mira y, con un ligero esfuerzo, le da las buenas noches. Su voz ronca, de una sonoridad especial, atractiva y diferente, resuena en el silencio de la casa. Livia responde con sus mismas palabras, y, al oírlas, se da cuenta de que sus voces no se encuentran, ocupan lugares distintos. La suya es una voz pequeña, tímida e insegura.

Al cerrar la puerta del dormitorio tras de sí, respira aliviada. «Estarás un par de meses —dijo Reighman—, hoy mismo te he hecho un ingreso en cuenta, más de lo que hablamos. No acepto un no. Aprovecha esta oportunidad».

¿Oportunidad? No entiende esa idea de que en la edad temprana todo son oportunidades. No es la primera vez que escribe para otros, que sus dedos teclean al son de los demás, que, generosos, regalan sensaciones, descripciones, pensamientos y adjetivos. Inventa experiencias. Decora las vidas, las viste, las disfraza, teje e intensifica. También sabe cómo ocultarlas tras una banalidad, una escena trivial. Sabe cómo transformar a sus protagonistas en seres más amables, mejores. Ella construye vidas a medida. Lo hace desde que Reighman se lo pidió. «Tienes paciencia, lo harás bien, no intentes destacar, tú solo escribe, deja que ellos hablen, que ellos te cuenten, tú solo escribe».

Entró en la editorial a los pocos meses de morir su padre, fue su primera entrevista. Necesitaba el trabajo. Comenzó solo por las mañanas. «Estás a prueba», le dijo él. Al año, firmó un contrato fijo. Aprendió a editar. En vez de hacer de su triste vida un duelo interminable, sacó adelante una colección de recetas de platos griegos y una de historia de España. Poco a poco Reighman dejó de aparecer por la editorial, todo se resolvía con correos electrónicos o llamadas de teléfono. Llegaban los encargos y cada uno se ocupaba de lo suyo. Siempre busca, aun sabiendo que no lo va a encontrar, el nombre de Livia Bonora escrito en letra pequeña, escondido entre los créditos, en alguna reseña hábilmente negociada. Se ha acostumbrado a la invisibilidad. Puede que hasta la disfrute mientras saborea no ser nadie después de que la tapa del ordenador cae sobre el teclado. Es en ese instante en el que siempre se convierte en un estorbo. Detrás de sus textos siempre hay otro nombre, otra cara. Al final, todo se reduce a un ingreso en cuenta, a una palmadita en la espalda. ¿Qué cambia ahora? ¿Por qué esta vez es diferente?

Los ancianos del bar ocupan los muros de piedra de la habitación, sus voces y miradas se mezclan con las sombras, con los ojos amarillos de los pastores alemanes, con los ojos de Soa. Piensa en el poco tiempo que le queda al bar para ser engullido, que los ocho ancianos se conviertan en cuatro de nuevo y esos cuatro en dos y esos dos en una mesa vacía, de patas oxidadas. Las vigas se deshacen y el sueño encuentra su camino. Las fichas de dominó enmudecen.

2

Cuadernos negros

Se despierta con el sonido de la motocicleta. Las intenciones de la noche anterior se han transformado en una discusión consigo misma que las urracas, apostadas en su ventana, parecen querer compartir. No le gusta dormir fuera. Su casa es lo único que le arraiga al mundo, su familia son sus muebles, sus libros, Filipa, los peces y Aretha, una gata negra de Angora que se encontró en la basura. Sabe que tener a alguien de quien despedirse hace que el tiempo adquiera valor. Es un sutil arraigo, una predisposición algo más ordenada de ese tiempo y su espacio. La presencia de ella, de Filipa, su proximidad, la tranquilizan, la mantienen cabal. Es posible que la orfandad prematura cambie el carácter, la forma de enfrentarnos con el futuro. Quizá nos vuelve más miedosos o retraídos, al sentirnos solos, aunque también es posible que esa soledad dé alas para sobrevolar la propia vida sin detenernos a contentar, a no defraudar a los que nos ven crecer o madurar. A veces, Filipa no es suficiente. Quisiera poder hacer una llamada a sus padres, les diría que está fuera, que no se preocupen, que en septiembre volverá, que le gusta su trabajo, aunque a veces proteste. Echa de menos dar explicaciones, decir adónde va y por qué. Han pasado cinco años. A veces llora. Es un llanto tenue pero prolongado, un sirimiri, sin violencia ni pasión, una canción al desconsuelo, a ellos. Sus últimos días fueron una apuesta a la muerte, una carrera para ver cuál de los dos tenía que asistir a la despedida del otro. Su padre no parecía resistirse a ser el segundo, pero lo fue. Se preocupó con esmero de irse antes de que el dolor lo matase del todo. Vivir aquello, las idas y venidas del hospital, ver a su padre caer un poco cada día, ver cómo hacía de su casa una cárcel, un refugio, cómo convertía su habitación en su propia tumba. Ser testigo de aquel duelo entre dos almas moribundas fue quizá el mayor dolor que es capaz de soportar. Cuando ese duelo terminó, todo fue diferente. Cada nuevo día era una definición de lo que es la soledad, el desarraigo de uno mismo, el vacío. Sentir cómo el pasado se vuelve borroso porque nadie te habla de él, porque nadie lo rescata para ti. Los muertos se llevan también tu pasado, porque su silencio es tu olvido.

Mientras fija la atención en las vigas del techo, en los agujeros diminutos que la carcoma deja, calcula en qué momento se cumplen esos dos meses de los que habla Reighman. Quiere visualizar de alguna manera el final, hacerlo plástico. Todo terminará en septiembre. Se irá de vacaciones. Se desquitará de todos aquellos textos infames en los que Reighman la obliga a detenerse, a corregir. Textos inhóspitos, sin entrañas. Recuperaría la decencia, el placer de leer sin un fin, sin un objetivo, sin una fecha de entrega. Leer para huir, alejarse. Septiembre llegaría enseguida, desnudo, listo para ser vestido por el otoño, desprotegido y engañoso, cargado de intenciones. Un buen mes para empezar la novela, para sentarse por fin frente al ordenador, para demostrarse a sí misma que es capaz de hacerlo, que no ha nacido solo para ser la mano que escribe para otros, que enmienda y corrige. No sabe todavía qué es lo que quiere escribir. Cuando uno camina, no siempre sabe adónde se dirige, quizá no sabe que lo sabe. No ver el final no será determinante para comenzar, para arrostrar una pantalla en blanco. No duda de que su juventud lo limita todo, que quizá su vida es todavía incompleta, insignificante y tiene que vivirla primero. Tampoco sabe qué es exactamente una vida completa. ¿La de sus padres muertos? ¿La de Ada? Esa idea la desconcierta. ¿Es realmente necesario vivir para escribir? Cada libro que termina de leer es un paso atrás, un obstáculo, la demostración de que no lo logrará. Y cada texto que corrige, cada manuscrito ajeno que cae en sus manos es lo opuesto, un aliento a continuar, a subirse a la palabra imperfecta, a los párrafos inacabados, a las hojas vacías. Quiere aprender a descender por ese río que tanto la asusta, pero que necesita conocer. Ese río que siempre ha estado ahí. ¡A veces tiene miedo! El miedo a vivir qué pequeños nos hace. El cielo inmenso, azul, la reconcilia unos segundos con la casa. Deja la carcoma y fija la mirada en las alas de un halcón, o quizá es un buitre, las alas negras recortadas son como manos que quisieran abrazar al bosque. La ciudad queda lejos, Madrid queda lejos. No sabe si debe irse. ¿Quién puede impedir que coja su maleta y regrese? La idea de no comprometerse consigo misma a sacar adelante el trabajo, de escabullir la responsabilidad, la calma durante un rato. «No sé bien adónde voy, te soy sincera, me voy dos meses a escribir sobre una mujer a la cual no conozco». Filipa fregaba. Y ella hablaba con la única intención de entender lo que estaba a punto de hacer. «Me quedaré en un caserón de la sierra, cerca de Segovia». Filipa la miró desconfiada, detrás de esa mirada asomaba también un gesto, un destello casi maternal, conmovedor. Ese gesto la comprometía frente a aquella mujer menuda, de callos en las manos, que la contemplaba dudando si enfadarse o dejarla ir sin más. «Tienes un sobre con dos meses de paga y algo extra para comprar comida a los animales... Con que vengas un rato cada dos días me vale». La cara de Filipa se arrugó.

Una sensación inacabada, de desaliento, le ronda. Como si el trabajo fuera a convertirse en un punto de inflexión, una esquina, una nueva flecha apuntando a algo desconocido. No necesita más incertidumbre en su vida, solo orden, cierta previsión, un poco de monotonía. ¿Quién es Ada? Ada no es nadie conocido, no cumple con el perfil de clientes con los que trabaja. Ada es diferente. Algo no le gusta. No quiere quedarse en la casa, no es su sitio. Busca excusas. Podría enfermar, volver a Madrid. No recuerda si la alergia al pelo de perro está entre las veintidós alergias que tenía de niña y con las que su madre lidiaba como si se tratase de un exorcismo: inyecciones, masajes, inhalaciones de hierbas para la sinusitis y una alimentación muy estricta a base de sopas de ajo y verduras que la mantenían excesivamente delgada y débil. Todas aquellas alergias desaparecieron de golpe después de perder a sus padres. El cuerpo dejó la candidez a un lado y se rearmó aliándose con la tristeza para luego terminar con ella también. Desde ese día, sabe que ninguno de sus órganos es más poderoso que su cerebro, que la intención es lo que la hace respirar varias veces por minuto y que la voluntad de existir la fortalece cada día más. Ha olvidado esa rabia mutada en derrota que sintió cuando se quedó sola, no ha querido traérsela al futuro, sino abandonarla en algún lugar de aquella temprana madurez que le tocó vivir. Una madurez que hoy a veces flaquea, que desaparece entre la nostalgia de todo lo que no le dio tiempo a compartir con ellos. Los evoca cuando está frente a la naturaleza, frente a un cielo limpio o cuando las dudas parecen convertirse en seres que devoran sus horas. Evoca a sus padres en soledad, lo hace para que, al igual que sucede con la presencia de Filipa en su vida, el arraigo no desaparezca, aunque sea tan solo el arraigo que nace de los recuerdos.

Abre las ventanas. La brisa de las montañas refresca la estancia, en la mesa que reposa junto al alféizar hay una jarra con agua; encima de la cama, dos toallas de ducha y una de manos. Deshace las maletas mientras echa un vistazo a las flores cubiertas de polvo. No ha traído gran cosa. Un par de vestidos, dos vaqueros anchos, media docena de camisetas, un bikini, un chal que envuelve el ordenador y unos cuantos libros; unas zapatillas de deporte para caminar y dos pares de chanclas. Todo cabe en el armario vacío, sus puertas se vencen al abrirse, quejosas. Las zapatillas de deporte, de colores llamativos, restan belleza a la madera, y las chanclas no combinan con un jarrón de porcelana color marfil. Su ropa le resulta fea. Oye la voz de Ada entrecortada, proviene de una de las habitaciones del piso de arriba. Soa asoma el hocico por la ranura de la puerta, levanta los ojos amarillos. No puede evitar la absurda sensación de que la perra viene a decirle algo. Camina con el rabo caído, ligera en dirección a la maleta vacía, y la olisquea; al cabo de pocos segundos, baja el hocico, retira la mirada con un gesto brusco de cabeza y sale al descansillo pisando con desprecio una de las zapatillas. Un silbido acelera sus pasos, la voz de Ada se hace más nítida. Bogdan y ella hablan de la comida. Ada, al igual que Soa, merodea por el piso, suenan sus nudillos golpeando la madera. Su voz pausada se oye al otro lado de la puerta, en media hora la espera en la biblioteca.

***

Saber ya el número aproximado de libros que hay ordenados en los estantes le da cierta tranquilidad, como si todo aquel papel fuera otro habitante, un pensionista, un testigo, un ser vivo con un espacio propio.

—Trabajaremos aquí —dice la anciana—, es un lugar fresco en verano. Nadie nos interrumpirá.

Se desplaza por la estancia, le explica, de manera concisa y sin apenas gesticular, cuáles son los días y las horas de trabajo. Se inclina ligeramente frente a uno de los cajones laterales del escritorio. Lo abre utilizando una llave que cuelga de la muñeca. La escena resulta casi cómica, extraída de algún guion de misterio artificioso o de cualquiera de las novelas de Henry James, en las que las mujeres son seres casi extraterrenales, diosas delicadas, sufridoras, envueltas en encajes, persiguiendo sueños imposibles.

Ada saca del cajón un cuaderno tamaño folio de color negro, parece nuevo.

—Quiero que lo utilices para tus notas. Hay tres idénticos en el cajón, no me gustan esos chismes. —Señala el ordenador portátil—. No me gustan, me producen dolor de cabeza, así que, a partir de hoy, si quieres utilizarlo, preferiría que no fuera en mi presencia. —Livia siente que, entre sus piernas, reposa un Kalashnikov—. Los del pueblo disponen de una sala donde podrás trabajar con ese trasto. Creo que está abierto los sábados. Pregunta a Bogdan, él sabe de eso.

Su cara se crispa, como si el futuro y el mundo de ahí fuera la hirieran o incomodaran. Como si pudiera controlar lo incontrolable: el futuro. Emerge en ella una palidez repentina. El traje cenizo arrastra el polvo que un haz de luz descubre en suspensión. Las partículas descienden como la nieve cuando no hay viento. Da instrucciones sobre esto y aquello. Se apoya en el escritorio, lleva la mano a la cadera. Los ojos oscuros, negros, de un brillo inusual para su edad, permanecen unos segundos formando una interrogación en el aire, una gran duda que puede tocarse. Quizá esa duda tenga que ver con la inapropiada juventud, con la capacidad para trabajar en estas condiciones, durante el tiempo acordado, sin ordenador, rodeada de aquellos libros que parecen estar observándolas desde el más alto conocimiento, desde el pasado y el futuro más inmediato, desde la historia y el pensamiento. Siente de nuevo lo mismo que sintió el primer día en el cruce, cuando la gravilla se arremolinaba sin saber qué camino coger, esperando que fuese un golpe de viento lo que la empujase hacia uno u otro lugar, para luego entrar en un territorio inhóspito, un terreno en el que el futuro parece que se escribe sin ella saberlo. La mirada de Ada la invita a irse, pero también a quedarse. La curiosidad por saber qué escribirá en los cuatro cuadernos negros se ha hecho de repente poderosa, extrañamente poderosa, repentinamente importante. Siente que su voluntad está siendo diezmada por un ser mitad galgo mitad mujer.

***

El canto de las urracas que anidan en uno de los plátanos del jardín, con su sonido estridente, áspero y ronco, irrumpe y retumba en la estancia. Livia decide levantarse para cerrar uno de los ventanales. Ada la detiene con brusquedad.

—No me gusta cerrar las ventanas, estate atenta a lo que te estoy contando, no voy a contártelo dos veces. No soy una maestra frente a un grupo de mocosos estúpidos, ¿comprendes?

Vuelve sobre sus pasos, se sienta de nuevo.

No siempre entiende lo que escribe. Ha apuntado varias fechas, una de ellas es el día en el que nació Ada, 3 de septiembre de 1926, en Bilbao. No parece tener hermanos, según las notas, Ada es hija única. Tiene un tío lejano, sin descendencia, nacido en 1910. Duda de la segunda fecha anotada y pregunta a la anciana.