Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

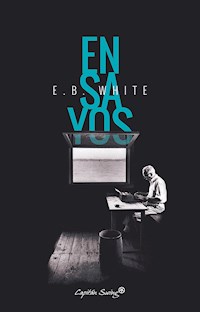

- Herausgeber: CAPITÁN SWING LIBROS

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Serie: Ensayo

- Sprache: Spanisch

E.B. White publicó su primer artículo en la para entonces recién fundada revista The New Yorker cuatro años después de graduarse en Artes por la Universidad de Cornell. En 1927 se unió a la plantilla de redactores. A lo largo de las siguientes seis décadas produjo una larga serie de ensayos y se convirtió en el más importante colaborador de la The New Yorker cuando esta era la más influyente revista literaria estadounidense. Su columna "Notas y comentarios" fue una de las más leídas en la historia de la publicación. Mientras varias generaciones crecían leyéndola, White la esculpía escrupulosamente. A través de sus publicaciones desarrolló las preocupaciones que acompañarían parte de su obra y su vida: el miedo a la guerra y a los fenómenos irracionales, el internacionalismo y el humor. Así, Ensayos de E. B. White es una lectura obligatoria, una recopilación de la excelencia hecha forma de la mano de uno de sus más grandes maestros y uno de los mejores exponentes de prosa contemporánea estadounidense.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 646

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Prefacio

El ensayista es un hombre sin complejos que tiene la creencia pueril de que todo lo que piensa, todo lo que le ocurre, es de interés general. Disfruta sumamente de su ocupación, como disfruta de la suya quien sale de paseo para avistar pájaros. Cada nueva excursión del ensayista, cada nuevo «intento», difiere del anterior y lo lleva por nuevos derroteros. Eso le encanta. Hay que ser una persona congénitamente egocéntrica para tener el descaro y el aguante necesarios para escribir ensayos.

Hay tantos tipos de ensayos como actitudes o poses humanas, tantos sabores de ensayos como de helados. El ensayista se levanta por la mañana y, si tiene una labor que hacer, escoge su atuendo en un guardarropa sumamente amplio; puede ponerse cualquier clase de camisa, ser cualquier persona, según su estado de ánimo o según el tema de marras: filósofo, gruñón, bromista, narrador, confidente, experto, abogado del diablo, entusiasta. Me gustan los ensayos, siempre me han gustado, y ya de niño empecé a componerlos, infligiendo a otros por escrito mis pensamientos y experiencias juveniles. Publiqué por primera vez de muy joven en las páginas de la revista St. Nicholas. Aún hoy tiendo a recurrir a la forma ensayística (o su falta de forma) cuando se me ocurre una idea, pero no me hago ilusiones en cuanto al lugar del ensayo en las letras norteamericanas del siglo XX; va unos pasos por detrás del resto de los géneros. El ensayista, a diferencia del novelista, el poeta y el dramaturgo, debe conformarse con el papel autoimpuesto de ciudadano de segunda. Un escritor que tenga en el punto de mira el Premio Nobel o cualquier otro éxito terrenal hará mejor en escribir una novela, un poema o una obra de teatro, y dejar al ensayista pasearse de aquí para allá, contento con el hecho de llevar una vida libre y disfrutar las satisfacciones de una existencia poco disciplinada. (El doctor Johnson llamó al ensayo «un artículo irregular, sin digerir»; el presente y despreocupado practicante no desea en lo más mínimo rebatir esa definición del buen doctor).

Sin embargo, hay algo que el ensayista no puede hacer; no puede darse el lujo de engañar a nadie u ocultar nada, porque será desenmascarado en muy poco tiempo. Desmond McCarthy, en sus notas introductorias a la edición de Montaigne publicada en 1928 por E. P. Dutton & Company, observa que Montaigne «tenía el don de la simple franqueza…». Es el ingrediente principal. Y aun cuando el ensayista escapa de la disciplina, lo hace solo en parte: por más que sea una forma suelta, el ensayo impone sus propias normas, plantea sus propios problemas, y esas normas y problemas pronto se hacen evidentes y (esperamos) disuaden a cualquiera que quiera empuñar meramente la pluma para dar vía libre a sus pensamientos aleatorios, o porque esté de un humor alegre o divagador.

Creo que muchos piensan que el ensayo es el último reducto del ególatra, una forma que juzgan demasiado autocomplaciente y egocéntrica para su gusto; les parece descarado por parte del escritor suponer que sus pequeñas excursiones u observaciones interesarán al lector. La queja tiene un punto de justicia. Siempre he tenido conciencia de ser egocéntrico por naturaleza; escribir sobre mí mismo en la medida en que lo he hecho indica que he prestado demasiada atención a mi vida, no suficiente a la vida ajena. Me he puesto muchas camisas, y no todas eran de la talla adecuada. Pero cuando me siento desanimado o deprimido basta con abrir la puerta del armario para ver que allí, oculto entre las demás prendas, cuelga el manto de Michel de Montaigne, con su ligero olor a alcanfor.

Los ensayos de esta colección abarcan un largo espacio de tiempo, una gran diversidad de temas. He seleccionado los que me divirtieron al releerlos, así como algunos a los que parecía adherírseles el perfume de la perdurabilidad. Algunos, como «He aquí Nueva York», se han visto seriamente afectados por el paso del tiempo y subsisten como obras de época. Escribí sobre Nueva York en el verano de 1948, durante una ola de calor. La ciudad que describí ha desaparecido y en su lugar se ha levantado otra ciudad, con la que no estoy familiarizado. Pero recuerdo la anterior, con nostalgia y con amor. En su libro About Boston (Sobre Boston), David McCord presenta a un periodista extranjero que estaba de visita en el país y veía Nueva York por primera vez. Informaba de que era «inspiradora, pero con un aspecto temporario». Sé a lo que se refiere. La última vez que estuve en Nueva York, me pareció que la ciudad había sufrido un cambio de personalidad, como si tuviera un tumor cerebral aún sin detectar.

Dos de los artículos sobre Florida también han sufrido grandes cambios. Mis comentarios sobre la condición de la raza negra en el sur por fortuna han quedado invalidados, y los artículos son meramente proféticos, no definitivos.

Para reunir estos ensayos he hojeado mis libros anteriores y he añadido unos cuantos artículos adicionales, que aparecen publicados entre portadas por primera vez aquí. Si bien extraje tres capítulos, he dejado One Man’s Meat (La carne de un hombre) en paz, pues es un informe continuo sobre cinco años de vida en el campo; un informe en el que prefiero no meter mano. La organización del libro responde a los temas o estados de ánimo o lugares, no a la cronología. La cronología entra en juego, pero ni el libro ni las secciones son perfectamente cronológicos. A veces el lector me descubrirá en la ciudad cuando me crea en el campo, y viceversa. Puede que ello cause una ligera confusión; es inevitable y fácil de explicar. He pasado buena parte de la primera mitad de mi vida viviendo en una ciudad, buena parte de la segunda mitad viviendo en el campo. Entre medias, hubo periodos en los que nadie, ni siquiera yo mismo, sabía dónde estaba (ni importaba): iba y venía entre Nueva York y Maine por motivos que entonces parecían imperiosos. Influía el dinero, incidía el afecto por The New Yorker. Y también el afecto por la ciudad.

Al final me he quedado quieto.

E. B. WHITE

Abril de 1977

Agradecimientos

De los 31 ensayos de esta colección, 22 aparecieron originalmente en The New Yorker. «¡Adiós, cariño!», una colaboración con Richard L. Strout, apareció con ese título primero en The New Yorker y luego como un pequeño libro con el nombre Farewell to Model T (Adiós al modelo T), publicado por G. P. Putnam’s Sons. «La muerte de un cerdo» apareció en The Atlantic Monthly. «Réplica» se publicó entre los editoriales de The New York Times, con el título «Farmer White’s Brown Eggs» (Los huevos marrones del granjero White). «He aquí Nueva York» apareció primero como artículo en Holiday, luego como un pequeño libro editado por Harper & Brothers. Dos ensayos, «En un cayo de Florida» y «Otra visita al lago», se publicaron originalmente en Harper’s Magazine, en la serie de One Man’s Meat. «El mar y el viento que sopla» apareció primero en Ford Times, y «Por la tarde un ligero sonido» se publicó originalmente en la Yale Review con el título «Walden—1954». Las observaciones sobre el humor del capítulo VII formaron parte de la introducción de A Subtreasury of American Humor (Un subtesoro del humor norteamericano), publicado por Coward McCann. El artículo sobre Don Marquis de esa misma sección está tomado de la introducción de the lives and times of archy and mehitabel (Las vidas y los tiempos de Archy y Mehitabel), publicado por Doubleday.

Adiós a la calle 48

Turtle Bay, 12 de noviembre de 1957

Llevo varias semanas ocupado en dispersar el contenido de mi apartamento, intentando convencer a cientos de objetos inanimados de que se larguen y me dejen en paz. No es tarea sencilla. Me impresiona lo mucho que se resisten los bienes mundanos a salir al mundo. Durante el mes de septiembre abrigué la esperanza de que una mañana, como por arte de magia, los libros, cuadros, discos, sillas, camas, cortinas, lámparas, vajilla, cristalería, utensilios y souvenirs se escurrieran alrededor de mis pies, como el reflujo de la marea, para dejarme en silencio de pie en una playa desierta. Pero eso no ocurrió. Día a día mi esposa y yo clasificamos y descartamos cosas con diligencia y empacamos objetos para que se los llevaran los agentes de mudanzas, pero un apartamento de seis habitaciones contiene tanta parafernalia como un portaviones. Se puede reducir el volumen, pero para vaciarlo todo realmente hay que darse maña y tener mucha constancia. Una de las mañanas dedicadas a desechar cosas, nos visitó el dependiente de una librería de segunda mano, que nos compró varios centenares de libros y nos contó que su hermano había muerto: la palabra cáncer estalló en el salón como una bomba de tiempo detonada por su pena. Aun después de que se llevara una carga considerable, parecía haber casi tantos libros como antes, y el doble de tristeza.

Todas las mañanas, cuando salía a trabajar, cogía un objeto y me lo llevaba para tirarlo en el gran cubo de alambre que ha colocado el ayuntamiento en la esquina de la Tercera Avenida, con la teoría de que el acto de desechar algo era la verdadera clave para resolver el problema. Mi esposa, una estratega, sabía lo que hacía y empezó a movilizar en silencio las fuerzas que acabarían poniendo en fuga a nuestros bienes. Un hombre podría marcharse mil días seguidos llevándose algo y la casa seguiría estando llena de bártulos. No es posible seguirle el ritmo a la marea habitual del acaparamiento. Una casa es como un depósito con una válvula de seguridad: la válvula permite la entrada, pero impide la fuga. El acaparamiento procede día y noche de manera lenta, sutil e imperceptible. Acaparar cosas no me da un placer intenso, pero no es necesario desearlas para acapararlas. Los bienes y enseres persiguen al hombre; le dan alcance aun si tiene la guardia en alto. Por correo llegan libros y cachivaches. En los aniversarios y festivos llegan regalos. Los veteranos envían bolígrafos. Los bancos envían libretas. Si además ocurre que uno es escritor, los lectores le envían cualquier chisme que tengan arrumbado; una vez, un hombre me mandó un pedazo de madera en el que se veían las marcas de dientes de castor. Cuando alguien muere, empieza a correr un hilillo de souvenirs indestructibles, para incrementar la inundación. Ese flujo continuo no se compensa por una pérdida equiparable. En circunstancias normales, solo los papeles inútiles y la basura se marchan de una casa; todo lo demás se queda y echa raíces.

Últimamente no dormimos en el apartamento; acampamos en un hotel y volvemos por la mañana para seguir con nuestra labor. Cada uno tiene un traje especial. Mi esposa se pone un vestido de algodón y yo unos pantalones azul marino con pinzas y zapatos de boliche. Luego nos dedicamos a la tarea interminable.

Al desecharse cosas surgen todo tipo de problemas. Cualquiera puede deshacerse de una silla, pero ¿y de un trofeo? Los trofeos son como lapas. Los que están hechos de papel, como los diplomas del colegio o la universidad, pueden quemarse si uno se atreve a prender una cerilla, pero los que están hechos de bronce son no solo indestructibles, sino casi imposibles de tirar, porque suelen llevar el nombre de uno, y a nadie le gusta tirar a la basura su buen nombre, o siquiera su mal nombre. Podría encontrarlo algún fisgón. La gente difiere en cuanto a los trofeos, desde luego. En la emisión televisiva de Edward R. Murrow Person to Person, he visto muchos hogares en los que había una «habitación para trofeos», donde el célebre acaparador de la casa reunía sus premios a fin de que despidieran el aroma concentrado de sus logros cada vez que quería entretenerse en esa atmósfera. Y eso está muy bien si a uno le gusta el olor rancio del éxito, pero si no le interesan esos aires se las verá negras cuando llegue el momento de la limpieza. Un buen día, hace cosa de dos semanas, pasé un rato sentado mirando de mal humor una placa que, en gran medida, había entrado en mi vida debido al entusiasmo que demostraba cierta empresa por los ascensos. Era de bronce montada en nogal, lo bastante pesada para servir de ancla en un bote de remos; pero a mí no me hacía falta un ancla, y aquello llevaba mi nombre grabado. Con el diestro manejo de un destornillador, conseguí desmontar la placa del nombre; me la metí en el bolsillo y llevé los restos mutilados a la esquina, donde esperaba el cubo de alambre. El esfuerzo me fatigó más que la labor por la que me habían dado el premio.

Otro día me encontré sentado en un sofá entre el trozo de madera mordida por el castor y un manto honorario que me había puesto una vez para un desfile académico. Lo que realmente me hacía falta ahora era el castor, para que se comiera el manto. Nunca volveré a ponérmelo, pero soy demasiado flojo para tirarlo, y no me cabe duda de que me acompañará hasta el fin de mis días, sin darme calor ni felicidad, aunque ocupe un poco de espacio en mi desván.

En plena dispersión, mientras las tristes habitaciones seguían atiborradas de pertenencias, tuve una idea genial: cerraríamos el apartamento, dejaríamos todo en remojo por un tiempo e iríamos a la Feria de Fryeburg, Maine, donde podríamos sentarnos bajo un toldo para ver una subasta de ganado, en la que otros estarían intentando desprenderse de algo. Desde luego, una feria es un sitio muy peligroso si uno espera no adquirir nada, y lo cierto es que estuve a punto de comprar un bonita vaquilla Hereford preñada, que con toda probabilidad hubiera sido tan molesta como un trozo de madera mordida por un castor. Pero Fryeburg es la tierra donde vivieron algunos de los ancestros de mi mujer y está en el valle de Saco, mirando las montañas hacia el oeste, y no solo se anunciaba un tiempo perfecto, sino que el programa de la Sociedad Agrícola decía: «En caso de lluvia, las ceremonias de ese día se pospondrán hasta el primer día de sol». Por lo demás, prefiero tener una localidad en primera fila en una venta de ganado que un palco en la ópera, de manera que nos levantamos y nos marchamos, pasándonos deliberadamente de Fryeburg por una distancia de 280 kilómetros para dormir una noche en casa.

Estuvimos en la Feria de Fryeburg el mismo día en que la nueva raza de creadores de lunas lanzó al espacio la primera luna pequeña. De haber sabido de antemano que se le estaba por añadir un satélite a mi mundo, quizá me habría quedado en Nueva York y puesto mala cara en vez de ir a la feria, pero en mi ignorancia pude disfrutar de una jornada mirando los caballos orbitar al trote: un antiguo fenómeno terrestre que ha dado placer a millares de personas. Asistimos a la persecución de terneros, la persecución de cerdos y la subasta de filete lechal; almorzamos en el asiento trasero de nuestro coche viejo y llamativo de 1949, aparcado en un campo de béisbol; y luego conseguí un asiento en primera fila, con los pies en la viruta, en la venta de ganado Hereford llevada por la lengua rápida y el martillo inexorable del subastador Dick Murray, desde donde disfruté de la mirada alocada que exhibían las vacas en el blanco del ojo.

El día había comenzado bajo el manto gris de unas nubes de otoño, pero enseguida el cielo clareó. Nadie había oído hablar de la luna rusa. Las ruedas giraban, las sillas se daban la vuelta, el algodón de azúcar teñía las caras de los niños, las hojas coloridas teñían los bosques y las colinas. Unos cuantos amplificadores difundían el tema del amor para todos y todo; la brisa templada esparcía el polvillo sobre todo y todos. A la mañana siguiente, en el Hotel Lafayette de Portland, bajé a desayunar y descubrí a May Craig sentada con cara seria en una de las mesas y al señor Murray, el subastador, sentado ante otra, con muy buena cara. Los titulares de los periódicos me informaron de la luna. A esas horas de la mañana, no entendí qué importancia exacta podía tener un cuerpo celeste nacional, si tenía alguna. Pero estaba contento de haber pasado el último día del firmamento natural en la Centésimo Séptima Exposición Anual de la Sociedad Agrícola de West Oxford. Nada en el espacio me parece tan prometedor como la vista que se obtiene desde una noria.

Pero de ello hace unas semanas. Sentado esta tarde en la habitación desaliñada, en medio de las cajas y los fajos que contienen los tesoros imposibles de descartar, siento un arranque de melancolía. Miro la calle 48; uno de cada diez transeúntes me resulta familiar. Al cabo de diez años de mirar distraídamente a la gente que pasa he reunido, sin que ellos lo sepan, un elenco de personajes con cuya presencia cuento. Hay actores sin nombre que desempeñan a diario un papel menor en mi obra: un drama grandioso. Los echaré de menos a todos, a las personas y a sus perros. Más aún, creo, echaré de menos el jardín trasero: el silbido del estornino, el murmullo de la fuente en las noches de verano; el gato, la vid, el cielo, el sauce. Y los pájaros que llegan de visita en primavera y otoño: los pájaros pequeños y tímidos que hacen un alto para beber y se quedan dos semanas. A lo largo de treinta años, he ocupado ocho cavernas en Nueva York, ocho aposentos: cuatro en el Village, uno en Murray Hill, tres en Turtle Bay. En Nueva York, es probable que un ciudadano no deje de moverse, siempre en busca de la disposición perfecta de habitaciones y panoramas, cambiando de morada según la fortuna, el capricho y las necesidades. Y en cada sitio que abandona, me da la impresión de que deja algo vital y comienza su nueva vida menos encostrado, como una langosta que ha mudado de caparazón y por un tiempo es blanda y vulnerable.

Regreso a casa

Allen Cove, 10 de diciembre de 1955

La víspera del Día de Acción de Gracias, después de conducir todo el día, llegué a casa al atardecer y encendí el hogar del salón. Los leños de abedul ardieron rápidamente. Unos tres minutos después, como para no ser menos, la chimenea se prendió fuego. Tarde un poco en darme cuenta. Mientras me balanceaba con satisfacción en la mecedora, disfrutando de la pesadez que sobreviene al cabo de un día en la carretera, me pareció oír el aleteo sordo de un vencejo de chimenea, un sonido al que quienes vivimos en esta casa estamos muy acostumbrados. A continuación, me di cuenta de que no había ningún ave instalada en la chimenea en aquella época del año y, al echar un vistazo al humero, me quedó muy claro que, después de veintidós años bajo mi responsabilidad, la casa por fin estaba en llamas.

El hecho de que la chimenea se hubiera prendido fuego no me sorprendió ni me deprimió sobremanera, pues en los últimos diez años me han acechado las desgracias grandes y pequeñas, han llovido reveses sobre mi cabeza día y noche, y he aprendido a estar preparado para cualquier eventualidad en cualquier momento. Llamé al Departamento de Bomberos sin inmutarme, marcando el número que había escrito de antemano con grandes letras en el estante del armario del teléfono, con el fin de poder leerlo sin gafas. (En casa guardamos el teléfono en un armario, más o menos como se puede mantener en la cocina un cachorro que aún no ha aprendido a hacer sus cosas fuera. En todo caso, la marcación no es muy popular en esta comunidad rural de Maine, y si por mí fuera se podría encerrar a toda la Compañía de Teléfonos y Telégrafos de Nueva Inglaterra por habernos endosado la marcación, privándonos de nuestras queridas operadoras, que sabían dónde se encontraba todo el mundo y cómo resolver lo que fuera, incluidos los incendios de chimeneas).

Respondieron a mi llamada con prontitud, pero nada más colgar observé que el fuego parecía haberse apagado, como si se hubiera consumido solo, así que volví a llamar para cancelar la incidencia, y me dijeron que los miembros del departamento querían venir a verme de todas maneras. En el campo, cualquier excusa es buena para entretenerse un poco, y el hecho de que un incendio se apague no es motivo suficiente para que decaiga el entusiasmo de un bombero. Al poquísimo tiempo, la autobomba ruidosa y alegre aparcó en la entrada de coches, mientras su distintiva luz roja parpadeaba intensamente, y el salón de casa se llenó con rapidez de mis amigos bomberos. El jefe de bomberos es también mi peluquero, así que como es de esperar, me alegré de verlo. Y lo acompañaba un colaborador fornido, que recientemente había trepado al techo de mi casa para instalar una nueva canaleta de madera, seca y lista para recibir las chispas de un incendio de chimenea, así que me alegré de verlo a él. Había aún un tercer apagafuegos, y todos se alegraron de ver a todos los demás, según pude ver, y por un rato todos hurgamos con aire de sabiduría en la chimenea, y luego el departamento se marchó. He vuelto a casa miles y miles de veces después de conducir todo el día por la carretera U.S. 1, pero por extraño que parezca, aquella fue la más agradable.

Poco antes de morir, Bernard DeVoto publicó en su columna de Harper’s un enérgico informe sobre la costa de Maine, empleando ciertas «malas» palabras que enfurecieron a unos cuantos de sus habitantes. DeVoto usó la palabra barriada y la palabra neón. Dijo que la carretera que llevaba a Maine se encontraba en un estado calamitoso desde Bucksport y que la zona estaba sobrepoblada y llena de autocines, cantinas, puestos de souvenirs, inmundos parques de atracciones y restaurantes de tres al cuarto. El otro día, durante el almuerzo, me quedé pensando en esa acusación mientras procuraba reconstruir mis propias impresiones de tres al cuarto sobre esa ruta conocida, después de mi último paso por ese tramo. Estaba sentado a la mesa, dando cuenta de un trozo de pastel, cuando empezó a nevar. Al comienzo cayó una nevisca imperceptible del cielo gris, pero enseguida se espesó y empezó a caer desde el noreste. Me quedé mirándola acumularse en el borde de la entrada de coches, decorar un muro de piedra, espolvorear las coníferas de los bancales, cubrir la tierra arada y blanquear la superficie de una laguna helada y oscura; y entonces supe que en toda la costa, desde Kittery en adelante, se borraban en silencio las peores faltas de los hombres, se suavizaban las líneas de sus templos industriales y la U.S. 1 se engalanaba con un esplendor frío y sobrio que por desgracia DeVoto no había vivido para ver.

Aun sin las supresiones amables de la nieve, la carretera de Maine no me parece una miseria. Como todas las autopistas, es un plato mixto: Gulf y Shell, carne y pescado, neón y crepúsculo, consuelo triste y tibieza de hogar, una fachada recargada en un estacionamiento junto a la geometría pura de una casa de madera construida a principios del siglo XIX con un granero adosado. Hay muchas oportunidades de aprender a deletrear mocasín al conducir en dirección a Maine, y con frecuencia no hay nada más que hacer, salvo sostener el volante y evitar la muerte. El bosque y los prados lo invaden todo, deteniéndose a pocos metros de neones y estacionamientos, y el viajero que suele visitar estas tierras siempre tiene conciencia de que detrás de cualquier puesto caminero chillón, en lo profundo de los pinos y abedules, se encuentra el ciervo delicado y bien proporcionado; y que un poco más allá de la cabaña donde pernoctar, en los prados de granito y enebro, trota el zorro de diseño perfecto. Esa sigue siendo nuestra arquitectura triunfal, y el hombre de Maine no tiene que penetrar la densidad para sentirse animado por ese pedazo de costa; su sabor asalta su conciencia nada más ver una foresta con la textura apropiada, nada más oler una cala puntualmente drenada.

Es probable que el lugar de destino (algo en lo que siempre piensa un conductor) tiña la carretera, engrandezca o disminuya sus defectos. Al deslizarme sobre el asfalto, me dirigía a casa. DeVoto, al recorrer la misma ruta, se dirigía a un sitio donde le esperaban lo que cautamente describió como «compromisos profesionales», una frase con la que sin duda se refería al hecho de dar una conferencia o recibir una distinción. Ir en coche a casa es una experiencia muy distinta de ir en coche a un auditorio, y, si difieren nuestras conclusiones, no es porque nuestras capacidades de observación sean de una enorme diferencia, sino porque tomábamos direcciones emocionales diferentes. A veces sospecho que, cuando me dirijo al este, mis facultades críticas se van ralentizando hasta casi cesar, como el latido del corazón de una rana en invierno.

¿Qué me ocurre cuando cruzo el río Piscataqua e irrumpo a toda prisa en Maine, con un coste de setenta y cinco centavos en los peajes? No puedo describirlo. Por lo general, no avisto cosas innumerables, incluidas una perdiz en un peral y tres gallinas francesas, como dice la canción, pero sí tengo la sensación de que un amor verdadero me hace un regalo. Cinco horas más tarde, cuando desciendo para cruzar el río Narramissic y miro a mis espaldas el pueblito de Orland, el campanario blanco de la iglesia que se recorta contra el cielo rojo pálido me conmueve de un modo que nunca podría hacerlo la ciudad de Chartres. El Narramissic ha recibido el homenaje lírico más acabado que puede dársele a un río: un escolar compuso un verso que dice que «corre a través de Orland todos los días». Nunca cruzo ese modesto torrente sin pensar en el testimonio de aquel niño sobre la constancia, sobre la fiabilidad, de los ríos pequeños y familiares.

Lo importante es la familiaridad, la sensación de pertenencia. Exonera de toda la maldad, toda la pobreza. Cuando un granjero para a la entrada de su granero, lleva las botas adecuadas. Cuando una oveja se queda bajo un manzano, tiene el aspecto adecuado, y del árbol cuelgan frutos marchitos y helados del color adecuado. Las ramas de píceas que flanquean los cimientos de las casas las protegen del viento de invierno real, y la luz que se apaga en el cielo a las cuatro de la tarde se enciende automáticamente en las lámparas amarillas de dentro, revelando ante el conductor sentimental unos interiores de una perfecta seguridad, cocinas llenas de una paz justa y perdurable. (O eso le parece al viajero que se acerca a su hogar).

En Maine, incluso el periodismo tiene un cariz travieso que me hace sentirme en casa. El editorial de nuestro periódico semanal, después de llamar a DeVoto a capítulo por sus comentarios despectivos, acababa con una nota de una torpeza delirante. El editorialista animaba firmemente a DeVoto a que volviera para echar un segundo vistazo y viera el verdadero Maine. Luego añadía: «Nota: DeVoto ha muerto desde la publicación de su artículo».

Benny DeVoto, un buen luchador en todas las buenas causas, disfrutaría muchísimo de esta, si en efecto pudiera regresar a echar un último vistazo.

La temporada de cacería de ciervos de 1955 ha tocado a su fin. Un día de la semana pasada, la mitad de los cazadores del pueblo se reunieron en la zona pantanosa que se encuentra al sur, entre la carretera y la costa, para dar una última vuelta. Cuando fui al pueblo por la tarde, había un tipo con un rifle en cada cruce de caminos, y los gritos de los ojeadores se oían a lo lejos en el bosque. La voz de uno de ellos era mucho más fuerte y clara que las otras, un sonido parecido al de un insecto que sugería la impaciencia de un sabueso. En noviembre, en esta comunidad un ciervo no puede ir a ninguna parte sin que se anuncie su paradero. Cuando se acerca el final de la temporada, la población masculina contrae una especie de delirio. Aquella tarde era como si en el pantano se escondiera un fugitivo. Oí dos disparos justo antes de que oscureciera, pero más tarde me enteré de que ninguno de ellos dio en el blanco, y en secreto me alegré. Aun así, lo de preferir el ciervo al cazador es un asunto complicado; entre mis mejores amigos hay matadores de ciervos, y nunca le deseo mala suerte a nadie. Como espectador en la contienda anual entre el ciervo y el hombre, me veo en el mismo apuro que ante un partido de Harvard contra Yale: no sé a qué equipo animar.

En el pueblo me topé con tres grandes camiones en los que se cargaban coronas de abeto balsámico destinadas a Boston. Los camiones estaban alineados de cara a la carretera, listos para la señal de partida. La carga se levantaba bien alta en el aire. El abeto balsámico no es como ningún cargamento; incluso un camión común y corriente se enaltece y cobra un aspecto consagrado al llevarles esas masas aromáticas a los habitantes de las ciudades. El vínculo no debe romperse. El encargado de las coronas estaba de pie delante de su pelotón, dirigiendo las operaciones. Era uno de los hombres que había oficiado en el incendio de mi chimenea. Tenía las mejillas coloradas por el frío. Le pregunté si iría él mismo a Boston en uno de los camiones, y me dijo que no era posible, porque tenía neumonía.

—¿En serio tienes neumonía? —le pregunté mientras un viento maligno tiraba de nuestras camisas.

—Ya lo creo —respondió alegremente—. No consigo curármela.

Transcribo esa conversación para que los habitantes de Boston no tomen a la ligera sus decoraciones navideñas. Las coronas no salen solas de nuestros bosques y van rodando hasta Boston por su cuenta; las debe extraer y lanzar a la carretera un hombre con neumonía. Noté que a varios de los transportistas los había visto por última vez hacía unas semanas, colocando tablillas en el tejado en salidizo de mi casa en pleno veranillo de San Martín. Por aquí un hombre debe conocer todos los oficios. Primero clava tablillas de cedro en el tejado de un vecino, luego va a Boston para clavar el verde vivo en las puertas de calle de Beacon Hill.

Todos los años, Maine exporta a otros estados un millón de árboles de Navidad, según mis últimos informes. Es una cifra fácil de recordar. Y es fácil darle crédito cuando se pasea en coche por el condado y se ven los atados de árboles al costado del camino, a la espera de que los recojan, con las bases amarillas brillantes y redondas recortadas debajo del verde oscuro. El joven abeto balsámico es la típica cosecha que da dinero, como la almeja adulta. El precio que se paga «a la vera del camino» por los árboles va desde un dólar hasta 3,75 dólares por fardo (cuatro o cinco árboles). Un hombre puede lanzarse, o verse catapultado, al mercado navideño por sorpresa. El otro día crucé un sendero y me interné en la arboleda de arces que está detrás de mi campo de heno y descubrí que había ocurrido un milagro mientras yo miraba para otro lado: el bosque estaba lleno de abetos jóvenes, tan apretados como los aficionados al teatro en el intermedio.

Sin embargo, la cosecha de árboles navideños es mala para el bosque. La gente tiende a talarlos a troche y moche, derribándolos en cuanto se pueden hacer buenos negocios. Y el enemigo siempre está a nuestras puertas en forma de bichos y plagas. Acabo de leer un informe, que me envió un representante del condado, sobre el problema de los insectos del bosque. Tenemos todo tipo de plagas pintorescas. El áfido del abeto. La acronecrosis forestal. La enfermedad holandesa del olmo. El tórtrix de las yemas de la pícea, conocida en inglés como spruce budworm. (En el habla de Maine, un bud es una piña, la misma piña cuyas semillas se come la ardilla roja sentada en una roca, y que los celebrantes de Boston y Nueva York gustan de poner sobre la repisa de la chimenea. La larva llega al estado en forma de polilla, con el viento estival del noreste. En esta crisis particular, no sé si corre más peligro una ardilla o un plantador de árboles).

Durante esta temporada solo hay noticias de poca monta. En la región se han avistado arrendajos grises, y se menciona en el periódico, con el titular: «VISTO UN PÁJARO POCO COMÚN». Eso me hizo sentir bastante bien, porque había avistado dos whiskey-jacks, como se los conoce aquí, ya en octubre. Recientemente, un enmascarado asaltó la licorería del condado a punta de pistola y se llevó 2.672,45 dólares, una suma que resultó corresponder a las ventas del día y, desde luego, dio una idea más clara que cualquier otro hecho de lo que se bebe por aquí. Parecería que los whiskey-jacks saben lo que hacen al venir; les gusta cómo suena el lugar. Bajo los grandes árboles que dan sombra al frente de la casa, el césped está cubierto de un montón de manzanas a medio comer. Las examiné intrigado por saber qué había sucedido. Luego descubrí que era obra de los cuervos. Los cuervos cogen manzanitas amarillas del árbol viejo que está junto al granero y se las llevan a una rama alta para hurgarlas en busca de semillas. En ese sentido, no son distintos de los habitantes de San Francisco, a los que les gusta beber una copa en lo alto del Hotel Top of the Mark, donde realmente pueden ver lo que hacen.

Aquí en Nueva Inglaterra, cada una de las estaciones anuncia de cien maneras la estación subsiguiente, una de las cosas que adoro del lugar. El invierno es largo y duro, pero la primavera se presiente en todo momento. Ayer, una de mis ocas perdió una plumita blanca pectoral, que se quedó enganchada en las ramas de la cuesta, junto a la galería de la cocina, donde la divisé cuando volvía a casa en el crepúsculo frío. En cuanto vi la pluma, me proyecté hasta mayo, sabiendo que una golondrina de granero se llevaría aquel objeto preciado y lo utilizaría para decorar el frente de su nido. De inmediato, me pareció que el aire de diciembre estaba lleno de aleteos de golondrina y del calor de los graneros. Las golondrinas, según he notado, solo utilizan plumas blancas para fabricar sus nidos y las dejan siempre a la vista, lo que me hace pensar que no les interesa la capacidad aisladora de las plumas, sino su capacidad reflectante, de manera que cuando entran volando en el granero oscuro desde la claridad de fuera cuentan con un faro por el cual guiarse.

Postdata (abril de 1962): El viaje a casa por la carretera me sigue afectando de la misma manera indescriptible, pero la carretera misma cambia de año en año. La seductora autopista de peaje, que antes acababa convenientemente en Portland, para ofrecer al viajero los placeres de la Ruta 1, ahora lo catapulta sin pausa por Augusta y pronto lo lanzará hasta Bangor. El Narramissic sigue corriendo a través de Orland todos los días, pero la última vez que fui a casa en coche no «descendí para cruzarlo», sino que me descubrí corriendo por un nuevo tramo de autopista mejorada que rodeaba Orland por el norte y me llevaba a cruzar el río a toda velocidad por un puente nuevo. La colina empinada y las curvas pronunciadas habían sido planchadas por los planchadores de turno, a fin de ahorrarnos unos tres minutos. De manera que llegué a casa tres minutos antes, pero sin tener la menor idea de cómo los había empleado, ni de si me habían resultado tan provechosos como el momento en que volvía la vista hacia Orland: el campanario de su iglesia, el río fiable, las casas amontonadas, la tienda general y el buqué con la flor y nata de Nueva Inglaterra.

El arrendajo gris volvió a dejarse ver hace un par de años. Me crucé con uno en el pantano de cedros que está cerca del prado, mientras buscaba la madriguera de un zorro. El pájaro, sin inquietarse por mi intrusión, empezó a seguirme, saltando en silencio de una rama a otra en el bosque denso, como queriendo saber qué hacía. Me resultó extraño pero agradable que me acechara un pájaro, y encima uno con mala reputación. El arrendajo tiene pinta de haber dormido con la ropa puesta.

Un informe sobre la primavera

Nueva York, 10 de mayo de 1957

La semana pasada compré un cachorro en las afueras de Boston y me lo llevé a Maine en un Ford alquilado que parecía un carrasco espinoso. En la familia se había hablado de buscar esta vez un perro «sensato», y mi esposa y yo habíamos repasado la lista de perros sensatos, e incluso habíamos salido una o dos veces en compañía de perros sensatos. Un amigo tuvo una camada de labradores, y surgieron otras oportunidades. Pero al cabo de un periodo de incertidumbre y esfuerzos vanos, una tarde mi esposa de pronto exclamó: «¡Compremos un perro salchicha y ya!». Tenía una copa de vino, y me di cuenta de que la verdad salía a la luz. En el tono de su voz la exasperación se mezclaba con el afecto. Así que reservé un macho negro sin más preámbulos.

Nos preparamos para el largo calvario de criar otro perro salchicha pasando una noche en el Ritz de Boston, en una habitación con vistas a los jardines públicos, a fin de poder contemplar desde la ventana, quizá por última vez, un mundo ordenado y en paz. Digo «por última vez» porque al principio de las deliberaciones se me había ocurrido que sería nuestro primer caso de adopción en el que existían grandes probabilidades de que el perro sobreviviera al hombre. Siempre había sido al revés. Nunca el jardín me había parecido tan hermoso. A la mañana siguiente, nos levantamos temprano para mirar por última vez el paisaje puro y tranquilo; luego dejamos aprisa la habitación, fuimos al criadero y reclamamos nuestro premio, el nieto de un animal llamado Estiramiento Directo de las Paredes. Resultó ser un buen viajero, y salvo por una interrupción causada por mi esposa al caerse del coche en Gardiner, el viaje transcurrió muy bien. Actualmente, he vuelto a ser un residente temporal de la ciudad, pero en la tibieza verde de un jardín trasero urbano veo la expresión de la primavera campestre. Con independencia de lo que ocurra en el mundo, o en mí, nada parece alterar el rostro de la primavera.

Los arroyos están llenos de capellanes. El lunes almorzamos una fuente entera, traídos por nuestro hijo, que había salido a pescar a las dos de la mañana. En esta estación, un arroyo con capellanes es como un club nocturno para los habitantes del pueblo, y cuando la corriente sube tarde, pescarlos es una tarea para los jóvenes, a los que les gustan las altas horas y la sociedad noctámbula.

No ha llovido en varias semanas. Los jardines se ven secos, el camino que lleva a la costa, polvoriento. Las zanjas, que en mayo suelen estar a rebosar, no contienen más que un hilillo de agua estival. No está permitido pescar truchas en los arroyos; aún se puede pescar desde un bote en una laguna. El paisaje es hermoso a los ojos, pero el viento seco y cálido huele a problemas. El otro día vimos el humo de un incendio en la dirección de las montañas.

Los ratones se han comido las corolas de las campanitas, mi cabestro Hereford tiene verrugas en el cuello (me dicen que es un virus, como todo en estos días) y el peral enano tiene problemas de hormigas. El cachorro tiene hormigas en las patas. Se despierta a las tres para jugar con una pelota de tenis. Goza de óptima salud. Cuando mi esposa y yo nos lo llevamos del criadero, hace una semana, su madre se despidió de nosotros tres con un beso, y la encargada del establecimiento me proporcionó instrucciones completas sobre su alimentación, incluido un suplemento mineral llamado Pervinal y unas vitaminas en gotas llamadas Vi-Syneral. Pero yo sabía que en cuanto el cachorro llegara a casa y se acostumbrara, optaría por los suplementos du jour: una costra de bosta de vaca pegada a mis botas, una raíz muerta de Crocus en el jardín, una astilla sacada de la caja de yesca, una pluma ensangrentada procedente del bloque de madera para degollar gallinas que está detrás del granero. El tiempo me ha dado la razón; el cachorro no tardó en descubrir los deliciosos suplementos de la granja y ya sabe dónde se ocultan las vitaminas, bien bajo una piedra, bien bajo un tablón. Incluso le he presentado el aroma tónico de los mapaches.

El martes pasado, a plena luz del día, llegó una hembra de mapache preñada para tomar posesión de un hueco en un árbol, pero encontró a otra mapache ya instalada, y hubo una pelea feroz en lo alto de las ramas. La nueva inquilina ganó, o eso me pareció a mí, y nuestra vieja mapache bajó del árbol derrotada y se marchó al bosque para lamerse las heridas y hacer nuevos planes. Me dio pena, como cualquiera que sea desalojado de sus sitios habituales por los más jóvenes o fuertes —una ocasión que siempre es triste para el hombre o el animal—.

Los tallos del ruibarbo están rojos, los espárragos han brotado. Los guisantes y las patatas están plantados, pero no sirve de mucho poner semillas en la tierra tal y como están las cosas. La garcilla pasó un día en la charca, paseándose lentamente por la orilla como un pequeño vendedor ambulante de hombros redondeados. Nos llegó por correo un envío con huevos de oca desde Vermont, porque el otoño pasado un zorro nos robó la oca que teníamos. Llevé el paquete al granero y me senté a sacar los huevos. Salieron de la caja en perfectas condiciones, cada uno de ellos envuelto en una página arrancada del New England Homestead. Ordenados a mi alrededor, parecía como si yo mismo los hubiera puesto. No hay nadie para empollarlos salvo yo, y yo tengo que regresar a Nueva York, de manera que le encargué un trío de patos criollos a un granjero de Nueva Hampshire, con la esperanza de persuadir a un pato criollo de que me proporcionara un ansarino de Toulouse. (El tema de mi vida es el placer que me da la complejidad). En respuesta a mi pedido, el granjero me dijo que habría un pequeño retraso en el envío de los patos criollos, dado que estaba «en pleno susto por un incendio forestal». No supe si estaba demasiado asustado para conducir hasta el correo con un pato, o demasiado preocupado para meter un pato en una caja.

De día los jilgueros bajan en un vuelo amarillo, de noche las ranas entonan un canto que nunca pasa de moda. En el desván del granero, hemos abierto la parte inferior de la ventana de guillotina, y ya las golondrinas están empleadas en la construcción de sus nidos, pero el barro necesario para fabricarlos no se obtiene tan fácilmente como en la mayoría de las primaveras. Una tarde encontré a mi esposa arrodillada al borde de un bancal de plantas perennes, en el lado norte de la casa, intentando separar los botones de oro de las campanillas de coral. «Si fuese capaz —dijo amargamente—, sacaría de este bancal hasta el último maldito trozo de botón de oro». Es una mujer que vive en circunstancias holgadas, fruto de sus propios esfuerzos, y aquel repentino arranque de pobreza, así como su inhabilidad para darse el gusto de realizar una purga hortícola, me dejó asombrado. Tanto me conmovieron su aprieto y su infelicidad que fui al granero a buscar una desbrozadora, y luego pasamos una hora agradable y pacífica, a la dulce luz del crepúsculo, castigando al botón de oro y salvando las campanillas de coral.

Nunca se sabe qué imágenes se conservarán en la memoria al regresar a la ciudad después de un breve periodo de disipación en el campo. Según descubro hoy, lo que recuerdo de la manera más viva y nostálgica es la imagen de mi nieto y su hermanita bronceada, a las puertas de la cocina, de vuelta de una excursión, aferrando los trofeos conseguidos en la pradera: ella sonriendo con un par de violetas, él muy serio con unos narcisos, a los que estrangulaba con responsabilidad. Los niños llevan la primavera cogida bien fuerte en los puños tostados, al igual que los adultos, menos seguros de ella, la llevan en el corazón.

La muerte de un cerdo

Otoño de 1947

A mediados de septiembre pasé varios días y noches con un cerdo enfermo, y me siento movido a contar lo que ocurrió en ese tiempo, en particular porque al final el cerdo murió y yo sobreviví, y las cosas bien podrían haber resultado al revés, sin que quedara nadie para contarlo. Aun hoy, poco después del hecho, no recuerdo las horas con nitidez y no sabría decir si la muerte llegó en la tercera o la cuarta noche. Esa incertidumbre me inspira una sensación de deterioro personal; si gozara de una salud decente, sabría cuántas noches velé por un cerdo.

Comprar un cochinillo primaveral en época de floración, engordarlo durante el verano y otoño y sacrificarlo con la llegada del frío es un plan familiar y sigue un patrón ancestral. La tragedia se representa en la mayoría de las granjas con absoluta fidelidad al guion original. El asesinato, al premeditarse, es en primer grado, pero rápido y habilidoso, y la panceta ahumada y el jamón proporcionan un final ceremonial cuya idoneidad rara vez se cuestiona.

De vez en cuando algo se tuerce: uno de los actores se lía con el texto y la representación entera trastabilla y se detiene. Mi cerdo sencillamente no apareció a la hora de la comida. La señal de alarma se extendió rápidamente. La estructura clásica de la tragedia se había perdido. De pronto me vi desempeñando el papel del amigo y médico del cerdo: un personaje burlesco con una bolsa de enemas por utilería. Ya en la primera tarde tuve el presentimiento de que la obra nunca recobraría el equilibrio y de que mi compasión se volcaría por completo hacia el cerdo. Era una comedia de golpes y porrazos: la clase de resumen dramático que cautiva instantáneamente a mi viejo perro salchicha, Fred, que me acompañó en la vigilia, sostuvo la bolsa y, cuando todo acabó, presidió el entierro. Cuando metimos el cuerpo en la tumba, los dos estábamos profundamente sobrecogidos. La pérdida que sentíamos no era la pérdida de un jamón, sino la pérdida de un cerdo. Era obvio que se había convertido en algo valioso, no porque representara un alimento distante en una época de necesidad, sino porque había sufrido en un mundo de sufrimientos. Pero me estoy adelantando y debo volver atrás.

La pocilga está detrás de un viejo huerto, colina abajo desde la casa. Siempre he criado en una caseta venida a menos que antes fue una nave frigorífica. Tienen también un corral agradable, a la sombra de un manzano que cuelga sobre la cerca baja. Nada más podría pedir un cerdo; o, en todo caso, ninguno lo ha hecho. El serrín de la caseta provee un suelo cómodo para escarbar y una cama tibia. Ese mismo serrín, sin embargo, levantó sospechas cuando el cerdo enfermó. Uno de mis vecinos dijo que, en su opinión, el cerdo habría estado mejor sobre tierra fresca: el mismo principio que se aplica al plantar patatas. Dijo que quizá hubiera algo insalubre en el serrín, que el serrín nunca le había gustado.

Eran las cuatro de la tarde cuando noté por primera vez que al cerdo le pasaba algo. No se acercó al comedero a la hora de la cena, y cuando un cerdo (o un niño) se niega a comer, una oleada de miedo recorre cualquier casa. Tras examinar al cerdo, que se hallaba echado sobre el serrín de la caseta, fui al teléfono y le di cuatro vueltas a la manivela. Atendió el señor Dameron.

—¿Qué hay que darle a un cerdo enfermo? —pregunté. (Nunca se necesita identificarse en un teléfono campestre; la persona que atiende sabe con quién habla por el sonido de su voz y el carácter de la pregunta).

—No lo sé, nunca se me enfermó un cerdo —dijo el señor Dameron—, pero lo puedo averiguar ya mismo. Cuelgue, que llamo a Henry.

El señor Dameron volvió a llamar cinco minutos después.

—Henry dice que lo acueste boca arriba y le dé 60 mililitros de aceite de ricino o aceite dulce, y que si con eso no obtiene resultados le dé una inyección de agua jabonosa. Dice que es casi seguro que el cerdo está estreñido y que, aun si se equivoca, mal no le puede hacer.

Agradecí al señor Dameron. Sin embargo, no fui de inmediato a ver al cerdo. Me desplomé en una silla y me quedé unos minutos pensando en mis problemas; a continuación, me levanté y fui al granero, donde repasé algunas cosas sueltas que necesitaban mi atención. De manera inconsciente, retrasé una hora el acto que le otorgaría un reconocimiento oficial al colapso de la representación de criar un cerdo; no quería que se interrumpiera la regularidad con que lo alimentaba, la constancia con la que él crecía, la simple sucesión de los días. Yo solo quería seguir criando a un cerdo, comida tras comida, durante todo el verano y luego el otoño. Ni siquiera sabía si en casa había 60 mililitros de aceite de ricino.

Poco después de las cinco recordé que esa noche nos habían invitado a cenar y caí en la cuenta de que debía medicar al cerdo sin perder más tiempo. La cena era un conflicto habitual: me muevo en una sociedad inconstante y a menudo pasan una semana o dos sin que vaya a casa de nadie o que nadie venga a la mía para cenar, pero cuando se presenta una ocasión y debo asistir, con frecuencia sucede algo (una hora o dos por adelantado) que vuelve todas las relaciones humanas sumamente inoportunas. He llegado a creer que las anfitrionas poseen capacidades adivinatorias especiales y planean las cenas deliberadamente para que coincidan con crisis porcinas o de cualquier otra clase. Sea como fuere, eran las cinco pasadas y sabía que no podía seguir aplazando la hora fatídica.

Cuando mi hijo y yo nos acercamos a la pocilga, armados con una botellita de aceite de ricino y un pedazo de cuerda, el cerdo había salido de la caseta y estaba de pie en el patio, abatido. Apenas nos saludó. Comprendí que se sentía molesto e inseguro. Había llevado la cuerda por si teníamos que atarlo (el cerdo pesaba casi cincuenta kilos), pero no la usamos. Mi hijo se agachó, le cogió las patas delanteras, lo tumbó rápidamente y, cuando el cerdo abrió la boca para chillar, le eché el aceite en la garganta, una zona rosa y arrugada que nunca había visto. Tuve justo el tiempo de leer la etiqueta mientras el frasco estaba en su boca. Decía: «Puretest». Los chillidos, apenas suavizados por el aceite, pertenecían al registro más histéricamente agudo de los sonidos porcinos, como si lo estuvieran torturando, pero no duraron mucho: todo acabó casi de repente y, en cuanto le soltamos las piernas, se enderezó.

Tumbado boca arriba las comisuras de la boca se torcían hacia abajo, lo que le daba una expresión malhumorada. Al ponerse nuevamente en pie recuperó la sonrisa fija que un cerdo esgrime incluso en la enfermedad. Se mantuvo firme, lamiéndose un poco los restos de aceite; unas gotas cayeron de sus labios mientras me clavó con asco y odio sus ojitos malignos, protegidos por unas pestañas coquetas. Le rasqué el lomo con los dedos pringados de aceite y se tranquilizó, como si tratara de recordar la satisfacción que sentía cuando lo rascaban estando sano y repasara mentalmente la vejación a la que acababan de someterlo. En ese momento, le vi cuatro o cinco manchas oscuras en el lomo, cerca del rabo, de un color marrón rojizo, cada una del tamaño de una mosca. No distinguía qué eran. No parecían un problema, pero tampoco parecían heridas superficiales o raspones. Más bien parecían manchas de procedencia interna. Sus cerdas duras y blancas las ocultaban casi por completo y tuve que separarlas con los dedos para mirarlas bien.

Varias horas más tarde, pocos minutos antes de la medianoche, con una buena cena en el estómago sufragada por otro, regresé a la pocilga armado de una linterna. El paciente estaba dormido. De rodillas, le toqué las orejas (como quien le pone la mano en la frente a un niño) y me parecieron frías. A continuación, examiné con cuidado el jardín y la nave frigorífica a la luz de la linterna, en busca de señales de que el aceite hubiera surtido efecto. No hallé ninguna y me fui a acostar.

Últimamente, el tiempo era impropio de la estación: días calurosos y pesados, con una niebla que nos encerraba todas las noches, subía durante unas horas a mediodía, luego volvía a levantarse al atardecer, llegaba flotando primero sobre los árboles de la colina y al final soplaba de pronto sobre los prados, ocultando el paisaje y tomando posesión de las casas, los hombres y los animales. Todo el mundo esperaba un respiro, pero el respiro no llegaba. Al día siguiente volvió a hacer calor. Fui a ver al cerdo antes de desayunar y traté de tentarlo con un poco de leche en el comedero. Se quedó mirándola, mientras yo hacía como que sorbía entre los dientes para recordarle los placeres pasados de la colación. Con los cerditos muy pequeños, cuando acaban de ser destetados, esa estrategia a veces da resultado y los alienta a comer; pero con un cerdo grande y enfermo la estrategia no tiene sentido y el sonido debió de haberlo hecho sentir, si acaso, peor aún. No solo no quería comer, sino que mostraba un marcado rechazo por la comida. Debajo del manzano, descubrí un sitio donde había vomitado por la noche.

Llegados a ese punto, si bien había comenzado a deprimirme, no se me ocurrió pensar que fuera a perder al cerdo. La lozanía de un cerdo sano inspira en un hombre una sensación de lozanía personal; el alimento que cae al comedero y se recibe con entusiasmo es una promesa de un festín posterior, y cuando de pronto el proceso toca a su fin y la comida se queda inmóvil e intacta, agriándose al sol, el hombre hace propio el desequilibrio del cerdo de manera vicaria, y la vida parece insegura, desplazada, transitoria.

Mientras mi ánimo declinaba con el del cerdo, mejoraba el ánimo de mi viejo y vil perro salchicha. Estaba encantado con los frecuentes paseos que dábamos a través del huerto para ir hasta la pocilga, aunque sufría mucho por la artritis, se movía con dificultad y se habría quedado postrado en la cama si alguien hubiera estado dispuesto a servirle la comida en bandeja.

No se perdió una oportunidad de ir a ver al cerdo conmigo, e hizo muchas visitas profesionales por su cuenta. Se lo veía allí a todas horas, y su cara canosa apartaba la hierba que crecía junto a la cerca mientras se tambaleaba y tropezaba de un lado a otro, con el estetoscopio colgado: un matasanos feliz, escribiendo recetas malvadas y exhibiendo una sonrisa corrosiva. Cuando aparecieron la bolsa de enemas y el cubo con agua tibia y jabonosa, su felicidad fue completa y consiguió pasar su enorme cuerpo por entre las dos tablillas inferiores de la cerca y hacerse cargo de la irrigación. En un momento, cuando bajé la bolsa para asegurarme de que fluía, se apresuró a estirar la cabeza y beber unos tragos de agua para probar su fuerza. He notado que Fred es capaz de consumir fervientemente cualquier sustancia asociada con los problemas: lo amargo le gusta. Cuando la bolsa estaba fuera de alcance, se concentraba en el cerdo y se metía por todos lados al mismo tiempo, una torre de fuerza y estorbo. Por curioso que parezca, el cerdo mantuvo la calma durante aquel carnaval colónico, y el enema no fue tan difícil como había previsto.

Descubrí, sin embargo, que cuando se le da un enema a un cerdo no hay vuelta atrás, no hay manera de volver a meterse en los papeles más estereotípicos de la propia vida. La suerte del cerdo y la mía habían quedado inextricablemente unidas, como si el tubo de goma fuera el cordón de plata. Desde entonces hasta que murió tuve siempre presente al cerdo; intentar liberarlo de sus penas se convirtió en una fuerte obsesión. Sus sufrimientos pronto se volvieron la encarnación de todas las desgracias terrenales. Hacia el final de la tarde, derrotados mis esfuerzos médicos, llamé a un veterinario que vivía a treinta kilómetros y puse formalmente el caso en sus manos. Me hizo muchas preguntas y, cuando le mencioné al pasar las manchas oscuras en el lomo del cerdo, el tono de su voz cambió.

—No quiero asustarlo —dijo—, pero cuando aparecen manchas, hay que considerar la posibilidad de que se trate de erisipelas.

Juntos consideramos las erisipelas, entre las interrupciones frecuentes de la operadora, que no estaba segura de que la línea funcionara.

—Si un cerdo tiene erisipelas, ¿puede contagiar a una persona? —pregunté.

—Sí —respondió el veterinario.

—¿Le atendieron? —preguntó la operadora.

—Sí, me atendieron —dije. Luego volví a dirigirme al veterinario—: Lo mejor sería que viniera inmediatamente para revisar al cerdo.

—Yo mismo no puedo —dijo el veterinario—, pero McFarland irá al anochecer, si le parece. De todas maneras, Mac sabe más de cerdos que yo. No se preocupe por las manchas. Para que fuesen señas de erisipelas tendría que haber profundos infartos hemorrágicos.

—¿Profundos infartos qué? —pregunté.

—Hemorrágicos —dijo el veterinario.

—¿Le atendieron? —dijo la operadora.

—Bueno —dije—, no sé cómo llamar a estas manchas, pero son del tamaño de una mosca. Y si el cerdo tiene erisipelas supongo que también yo las tengo, porque últimamente pasamos mucho tiempo juntos.

—Ya irá a verlo McFarland —dijo el veterinario.

Colgué. Tenía la garganta seca y fui al armario en busca de una botella de whisky. «Profundos infartos hemorrágicos»: la frase me empezó a horadar la cabeza. Había supuesto que nada demasiado malo podía ocurrirle a un cerdo en los meses anteriores a su asesinato; había depositado una confianza plena y desmedida en la salud y la resistencia esenciales de los cerdos, en especial los cerdos que me pertenecían y formaban parte de mi orgulloso plan. Me había enterado de lo contrario brutalmente y me parecía muy importante porque, si algo era cierto sobre un cerdo, bien podía serlo sobre el resto de mi ordenado mundo. Traté de apartar aquella idea desagradable, pero volvía una y otra vez. Bebí un sorbo de whisky y luego, aunque deseaba ir a la pocilga en busca de nuevas señales, tuve miedo. Estaba seguro de haber contraído erisipelas.

Había caído la noche hacía rato y los platos de la cena estaban ya guardados cuando aparcó un coche en la entrada y bajó McFarland. Estaba con una muchacha. La distinguí apenas en la oscuridad; parecía joven y bonita.

—Le presento a la señorita Owen —dijo McFarland—. Habíamos salido de pícnic por la costa; por eso llego tarde.