14,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Deutsch

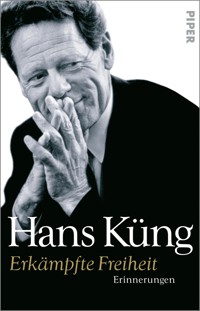

Alles hätte auch ganz anders kommen können. Eine Ausbildung unter den Augen des Papstes im römischen Eliteinstitut Collegium Germanicum, die Priesterweihe in Rom, eine aufsehenerregende Dissertation in Paris, mit 32 Jahren Professor für Fundamentaltheologie und Konzilsberater: So beginnen kirchliche Karrieren allerersten Ranges. Aber Hans Küng entscheidet sich anders: für Freiheit statt Anpassung, für Wahrheit statt Kompromiss. In einem sehr persönlichen und gedankenreichen Rückblick auf die ersten vier Jahrzehnte seines Lebens erzählt er, wie aus dem »Mustergermaniker« und potenziellen Kardinal ein Mann des aufrechten Ganges wird, der sich seine Freiheit in der Kirche und teilweise auch gegen sie erkämpft.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

Mehr über unsere Autoren und Bücher:

www.piper.de

Den beiden Städten Sursee und Tübingen in herzlicher Dankbarkeit für die Verleihung der Ehrenbürgerwürde.

In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.

Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe

3. Auflage 2013

ISBN 978-3-492-96697-9

© Piper Verlag GmbH, München 2002 Covergestaltung: Büro Jorge Schmidt, München Covermotiv: Hans Küng Datenkonvertierung: CPI – Clausen & Bosse, Leck

Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.

Warum ich von meinem Leben erzähle

Es hätte alles auch ganz anders kommen können. Aber ich bin dankbar, daß es so und nicht anders kam. Dankbar den vielen sehr verschiedenen Menschen, die mich durch die bisweilen stürmischen sieben Jahrzehnte begleitet, gestützt, gestärkt haben. Dankbar gleichzeitig jener verborgen haltenden Macht, deren gnädige Fügung ich in meinem Leben selbst in bitteren Zeiten im Nachhinein meine erkennen zu können. Dankbarkeit also ist die Grundstimmung, in der ich mich an diesen Lebensbericht mache.

Aber durchaus auch Kampfesgeist, mit Streitsucht nicht zu verwechseln. Ging es doch in all den Auseinandersetzungen, die ich zumeist nicht gesucht, aber auch nicht vermieden habe, nicht um etwas Beliebiges, das ich leicht hätte aufgeben können. Vielmehr um eine große Sache, an die ich glaube, für die zu kämpfen sich lohnt und die in diesen Erinnerungen hoffentlich ebenso deutliche Konturen gewinnen wird wie die Person, die ihr zu dienen versucht: die wahre Gestalt von katholischer Kirche, der Ökumene, ja, des Christentums überhaupt. Davon möchte ich erzählen. Meine »letzte Kampfschrift« würde meine Lebensbeschreibung sein, sagte ich scherzhaft denen, die mich schon vor Jahren dazu drängten. Ob es wirklich die »letzte« sein wird? Jedenfalls habe ich weitere Bücherpläne zurückgestellt, weil mir klar wurde, mein Lebensbericht sollte jetzt und nicht erst später erscheinen. Aus persönlichen Gründen: Wie lange werde ich noch schreiben können? Und auch aus politischen: Werden nicht jetzt die Weichen für eine neue Welt- und Kirchenepoche gestellt? Lange gelebt und vieles erlebt habe ich ohne Zweifel, so daß meine Erinnerungen, die ja oft noch Lebende mitbetreffen, nicht als Anmaßung erscheinen werden.

Natürlich weiß ich: Jede Geschichte, auch die meines Lebens, ist gedeutete Geschichte. Doch als Autobiographie ist sie von mir selber gedeutete Geschichte und hat so ihre eigene Authentizität. Zwar bin ich nicht der Meinung von Oscar Wilde, jeder Mensch habe seine Jünger, doch sei es gewöhnlich der Judas, der die Biographie schreibt – kann es doch auch der Lieblingsjünger Johannes sein. Doch möchte ich selber noch zu Lebzeiten, so weit ich kann, Legendenbildungen wehren, übelwollenden und wohlwollenden. Entgegentreten will ich, da ja bei mir Lebens- und Kirchengeschichte ineinanderfließen, zugleich jenen harmonisierenden Geschichtsschreibern, die in neuester Kirchen-, Theologie- oder Konziliengeschichte (Vatikanum II!) Unwillkommenes verschweigen und Konflikte verharmlosen. Eine Selbstbiographie mit Informationen aus eigener Hand kann Hypothesen, Mutmaßungen und Fehlinterpretationen vermeiden helfen – auch wenn man auf meinem schwierigen Fachgebiet weniger als in Politik und Showbusiness biographische Scharlatane und Schakale fürchten muß.

Strukturalisten, französischer Provenienz vor allem, wollten eine Zeitlang in der Geschichte nur Strukturen und Prozesse sehen, meinten gar den »Tod des Subjekts« proklamieren zu können. Gewiß nimmt jedes Selbst als Antwort auf das soziale und intellektuelle Klima Gestalt an. Doch hat auch die »neue Geschichtsschreibung« (»nouvelle histoire«), sich schließlich korrigierend, ihre Verachtung des Ereignisses, der Faktengeschichte, der erzählenden Geschichtsschreibung und der Biographie aufgegeben. An welthistorischen Figuren wie König David und Martin Luther habe ich es auch selber aufgezeigt: Es gibt überall in der Geschichte eine wirksame Dialektik von Strukturen und Personen, Institutionen und Mentalitäten.

Bei solchem Erzählen muß es immer um die historische Wahrheit gehen, die es nicht zuläßt, daß Realität und Erfindung, Faktum und Fiktion verwischt werden. Es bedeutete für mich freilich eine Versuchung, als der australische Schriftsteller Morris West, Autor von Weltbestsellern wie »In den Schuhen des Fischers«, in den 80er Jahren eigens nach Tübingen kam, um mich zu überzeugen, daß ich mich auf meinem zunehmend schwierigen Weg nicht mehr selber verteidigen könne und er dies gerne für mich tun möchte – durch einen »Roman vrai«. Aber ich hatte kein Interesse an einer Romanexistenz, in welcher Wahrheit und Dichtung ständiger Sichtung bedürfen, und konnte Morris West die Einsicht in die für ihn allein mengenmäßig kaum übersehbare Aktenlage nicht gewähren. Und ich bin auch das Gegenteil eines Umberto Eco, der als »Philosoph der Vernebelung« seinem Romanhelden »Baudolino« den bischöflichen Ratschlag auf den Weg gibt: »Willst du ein Mann der Schrift werden, so mußt du auch lügen und Geschichten erfinden können, sonst wird deine Historia langweilig«. Die interessantesten Geschichten schreibt, weil sie wahr sind, vielleicht noch immer das Leben selbst. Meine Historia wird sich aufs Ganze an die Chronologie halten, doch keineswegs chronistisch Fakten einfach nacheinander wegerzählen, vielmehr Chronik und Thematik ineinander verweben, damit sichtbar werde, wie alles mit allem zusammenhängt.

Als betroffener Zeitzeuge und Christenmensch versuche ich, die Intensität des Erlebnisses und die Klarheit der Analyse zu verbinden, um aus der Gegenwart heraus die Vergangenheit besser zu verstehen. Wie jeder Biograph muß ich die Fakten auswählen, deuten, werten. Doch bei aller Leidenschaftlichkeit, die ich weder ablegen kann noch will, möchte ich mich um größtmögliche Sachlichkeit bemühen – auch meinen Gegnern gegenüber. Wichtiger als alle möglichen Privatissima ist mir die Schilderung selbst miterlebter politischer und zeitgeschichtlicher Ereignisse; persönliche Lebens- und Krisenerfahrungen spare ich dabei nicht aus. Wenn in meine ersten vier Jahrzehnte so etwas wie ein roter Faden eingewirkt scheint, dann ist das die Freiheit: der Kampf um die Freiheit in Nation wie Kirche, in Theologie wie persönlichem Leben. Erkämpfte Freiheit.

Wohlwissend, wie leicht Erinnerung täuscht, habe ich mir die Mühe gemacht, in den Quellen zu überprüfen, was zu überprüfen war, und habe dann die einzelnen Kapitel von mehreren Zeitzeugen lesen und korrigieren lassen. Ein besonderes Glück bedeutete es für mich, daß zwei außerordentlich kompetente Kollegen und Freunde, mit denen ich seit Jahrzehnten verbunden bin, das Manuskript mehrfach gelesen und mir unschätzbare stilistische wie inhaltliche Ratschläge und Anregungen gegeben haben: der Rhetorikprofessor und Schriftsteller Dr. Dr. h. c. Walter Jens und der Spezialist für Theologie und Literatur Prof.Dr. Dr. h. c. Karl-Josef Kuschel. Das Manuskript wurde aber auch intensiv gelesen und überprüft von Dr. Günther Gebhardt, Dr. Thomas Riplinger, Marianne Saur, Dipl.-Theol. Stephan Schlensog, Bettina Schmidt M. A., Dr. Wolfgang Seibel SJ. Mehrere Familienangehörige, Freunde und Bekannte haben Teile des Manuskripts gelesen. Für die technische Realisierung der ungezählten Fassungen dieses Manuskripts war Anette Stuber-Rousselle M. A. zuständig, je nach Bedarf unter- stützt von meinen bewährten Sekretärinnen Inge Baumann und Eleonore Henn. Layout und Gestaltung des Buches lagen wie bei allen meinen letzten Büchern wieder in den Händen von Stephan Schlensog.

Ihnen allen möchte ich meine herzliche Dankbarkeit ausdrücken. Sie stehen für die Ungezählten und Ungenannten, die mich auf meinem langen Lebensweg begleitet haben und denen ich diese Erinnerungen widme.

Die seit dreißig Jahren bewährte Zusammenarbeit mit dem Piper Verlag gestaltete sich auch dieses Mal wie immer reibungslos, kollegial und sachbezogen: unter der Ägide des Verlagsleiters Viktor Niemann für das Lektorat Ulrich Wank und für die Produktion Hanns Polanetz, nicht zu vergessen für die Publizität Eva Brenndörfer und für die Werbung Ingrid Ullrich. Auch ihnen allen meinen herzlichen Dank.

Und ein Letztes: Intensives Nach-Denken über Vergangenes hilft unverdrossenem Vor-Denken auf Zukünftiges. Bei allen Erinnerungen – mein Blick bleibt, Deo bene volente, auch weiterhin nicht nach rückwärts, sondern nach vorn gewandt, voll der Neugier auf das, was da kommen mag. Der zweite (und letzte) Band meiner Biographie wird hoffentlich mehr davon erzählen können.

Tübingen, 1. August 2002

Hans Küng

I. Wurzeln der Freiheit

»Man kann nicht verlangen, daß wir unsere ursprünglichen Bindungen aufgeben müssen, um Weltbürger zu werden.«

UN-Manifest für den Dialog der Kulturen 2001

Heimat?

Unsere von UN-Generalsekretär KOFI ANNAN berufene »Group of Eminent Persons«, zu der auch Richard von Weizsäcker, Jacques Delors, Nadine Gordimer, Prinz Hassan von Jordanien, Amartya Sen und ein weiteres Dutzend Persönlichkeiten gehören, hat in ihrem Manifest »Brücken in die Zukunft« zu Händen der UN-Vollversammlung festgestellt: »Es ist unangebracht, die ursprünglichen Bindungen als notwendigerweise schädlich für den weltbürgerlichen Geist anzusehen. Wir wissen, daß unsere starken Gefühle, unsere stolzen Bestrebungen und unsere immer wiederkehrenden Träume sehr häufig mit einer bestimmten Gruppe zu tun haben, in einer Muttersprache artikuliert werden, mit einem bestimmten Ort zusammenhängen und an Menschen desselben Alters und Glaubens gerichtet sind. Wir erkennen auch, daß Geschlecht und gesellschaftliche Einordnung in unserem Selbstverständnis eine wichtige Rolle spielen. In unseren ursprünglichen Bindungen sind wir tief verwurzelt, und sie verleihen unserem Alltagsleben Sinn. Sie können genausowenig nach Belieben ignoriert werden, wie man sich einfach bewußt dafür entscheiden kann, eine ganz andere Person zu sein.«

Zurück also zu den Wurzeln? Kein leichtes Unterfangen. Ein ganzes Wurzelgeflecht: historische, natürliche, kulturelle, geistige Wurzeln – Land, Geschichte, Natur, Familie, Gemeinwesen, Kirche … Will ich nicht nur Impressionen, Episoden und Anekdoten erzählen, will ich verständlich machen, warum vieles so und nicht anders gekommen ist, so wird dies wohl kein ganz kurzes Kapitel werden.

Zurück also zu den Wurzeln! Mein Verhältnis zu meiner Heimat, der Schweiz, ist bis heute kritischer als das der Katholisch-Konservativen und konservativer als das der linksintellektuellen Kritiker. Es ist bei allen Kämpfen unverkrampft geblieben. Anders als etwa mein fast eine Generation älterer großer Zeit- und Landsgenosse MAX FRISCH, der noch mit 55Jahren (nach fünf Jahren Rom, sehr verschieden von meinen sieben) in geistreicher Zwiespältigkeit ein reichlich gequältes »Symposion in einer Person« abhält über die Frage: »Muß ich mich mit der Schweiz beschäftigen?« Als Alternativen werden da erwogen: »Vorsatz, über die Schweiz zumindest öffentlich keine Äußerung mehr zu machen«, »Keine Äußerungen zur Schweiz überhaupt – auch nicht im Gespräch«, »Keine Beschäftigung mit der Schweiz, auch nicht wenn ich allein bin«, »Sollte man auswandern?«, »Also bleibe ich im Land?«, »Ich frage mich, ob ich hochmütig bin …«

So veröffentlicht posthum erst im Jahre 2001, im Briefwechsel mit Uwe Johnson, der Frisch zu Recht von der Veröffentlichung dieses rhetorisch leicht überzogenen Essays abgeraten hat. Er halte es für »un- abdingbar«, »daß ein Schreibender immer wieder sich befassen muß mit dem Land, dessen Sprache er gelernt hat, das ihm die ersten Modelle von Lebensart aufgenötigt hat«. Auch Frisch gibt ja zu: »Heimat ist unvertauschbar. Infolgedessen gilt es dazu ein hygienisches Verhältnis zu finden. Das ist mir nicht gelungen …«.

Ob mir das gelungen ist? Dies erinnert mich an ein langes Gespräch mit WALTER JENS und MARCEL REICH-RANICKI in meinem Tübinger Haus in den 70er Jahren, als die beiden noch Freunde waren. Angesichts sich zuspitzender Auseinandersetzungen mit Rom, in meiner weiteren und engeren Heimat gespannt verfolgt, bemerke ich, wie es mir gar nicht gleichgültig ist, ob meine Landsleute hinter mir stehen oder nicht. War es doch die Zeit, da ein neuer Stadtpfarrer in meinem Heimatstädtchen Sursee mit seiner Clique mich sozusagen geistlich auszubürgern versuchte. Wie lang und steinig war doch der Weg des Erdenbürgers dieser kleinen Stadt Jahrgang 1928 zu ihrem Ehrenbürger Jahrgang 1998.

Reich-Ranicki fand es ganz natürlich, daß ein Schriftsteller um die Anerkennung seiner Heimat ringt. Thomas Mann etwa habe sein ganzes Leben lang um die Anerkennung seiner Vaterstadt Lübeck gekämpft, in der er sich bekanntlich durch seine »Buddenbrooks« unbeliebt gemacht hatte. Walter Jens erinnerte an die von unserem Kollegen und Nachbarn, dem Lübecker Patrizier-Sohn THEODOR ESCHENBURG, mehr als einmal erzählte Geschichte: Beim Essen im Haus seines Großvaters habe er gewagt, seiner Kusine von den »Buddenbrooks« zu erzählen, worauf der Großvater kategorisch erklärte, seine Frau und er hätten das Buch dieses »bösen Vogels, der sein eigenes Nest beschmutzt hat«, nie gelesen. Titel des Buches und Name des Autors durften im Kreis der Familie Eschenburg fürderhin nie wieder genannt werden.

Niemand denke also, ich würde in diesem ersten Kapitel so ausführlich von meinen schweizerischen Wurzeln erzählen aus schierer Lust am Fabulieren, um etwa das bei Frischs Schweizer Reden oft vermißte Gotthelfsche oder Kellersche nachzuliefern. Nein, mir geht es darum, die mir bisweilen gestellte Frage zu beantworten, wie denn aus dem (freilich keinesfalls weltfremden) Schweizerknaben ein (keineswegs schweizentfremdeter) Weltbürger wurde. Deshalb also mitten hinein in die Geschichte:

Bedrohte Freiheit

Nicht nur persönlich-private, auch politische Ereignisse können das Gemüt eines Kindes erregen und erschüttern. Meine Kindheit fällt in die Zeit von Adolf Hitlers Machtergreifung und Bedrohung unserer nationalen und personalen Freiheit. Mehr als alles andere prägt dies meine frühen Jahre.

In unserer Familie im Schweizer Städtchen Sursee wird ständig »politisiert«. Später höre ich: In vielen deutschen Familien müssen die Eltern seit 1933 mit politischen Äußerungen gegenüber ihren Kindern vorsichtig sein. An unserem Familientisch, nicht anders als an ungezählten anderen in der Schweiz, wird ständig offen, frei und oft leidenschaftlich diskutiert, was sich da alles in zunehmend dramatischen Jahren in unserem Lande abspielt in lokaler, kantonaler, nationaler und internationaler Politik. Bei uns fühlt sich jedermann als »Politiker« und hat aufgrund direkter Demokratie, sofern männlichen Geschlechts, mannigfache Möglichkeiten, sich politisch zu betätigen.

Weder mein Vater (»Papa«) noch meine Mutter (»Mutti«) sind große Bücherleser, aber dafür um so begierigere Zeitungs- und Zeitschriftenleser. Und wie man mittags und abends gemeinsam ein Tischgebet spricht, so hört man auch regelmäßig mittags und abends die Nachrichten des deutsch-schweizerischen Landessenders Beromünster. Seine Sendetürme stehen etwa 5km von meinem Heimatstädtchen im Kanton Luzern entfernt, im Herzen der Schweiz sozusagen.

Während des Krieges bringt Radio Beromünster als die Stimme eines freien Landes stets die Verlautbarungen von deutscher wie von alliierter Seite, freitags ruhig und sachlich kommentiert durch die »Weltchronik« des Historikers J. R. VON SALIS, für uns eine intellektuelle Instanz und Integrationsfigur. »Beromünster« wird deshalb, wiewohl in Deutschland wie die BBC bald verboten, im Geheimen auch von vielen Deutschen gehört. Und es sind nun bestimmte schockierende politische Ereignisse meiner frühen Jahre, die mich in einer neuen Weise – wenn man will »politischer« – hören, lesen und handeln lassen.

Schockdatum I: 25. Juli 1934

Ausgestrahlt wird an diesem Tag eine Radiomeldung, die sich mir als erste tief in mein Gedächtnis eingräbt: die Ermordung des österreichischen Bundeskanzlers und Außenministers ENGELBERT DOLLFUSS – Opfer eines nationalsozialistischen Putsches! Ich bin sechs Jahre alt. Aus der erschreckten Reaktion meiner Eltern schließe ich, daß etwas höchst Bedrohliches geschehen sein muß. Natürlich weiß ich nicht, daß dieser christlichsoziale Politiker nicht nur die nationalsozialistische und die kommunistische Partei verboten, sondern sogar die Sozialdemokratie ausgeschaltet hat, um einen autoritären katholischen »Ständestaat« zu errichten, der sich vom totalitären Nazi-Staat freilich wesentlich unterscheidet.

Nur das eine spüre ich: den Schock. Da wird in unserem Nachbarland mitten in Friedenszeiten ein antinazistischer Regierungschef von Nazis ermordet – ein Sturmsignal auch für die Schweiz! Von da an erscheint mir das »Dritte Reich« als freiheitsbedrohende Macht. Und mit höchstem Mißtrauen betrachte ich sogar harmlose Photos von zwei lachenden deutschen Soldaten am Grenzzaun bei Basel, die meine Tante mitgebracht hat. Wie wird das, so fragt man sich an unserem Familientisch besorgt, alles weitergehen, mit Deutschland, mit Österreich, mit der Schweiz?

Als ich fast fünf Jahrzehnte später vom sozialdemokratischen österreichischen Bundeskanzler BRUNO KREISKY zu einem Vortrag in die Wiener Hofburg eingeladen werde, bitte ich ihn vorher in seinem Amtszimmer am Ballhausplatz, mir die Stelle zu zeigen, wo Dollfuss tödlich verwundet zusammengebrochen ist. Sie ist bis heute würdig markiert und mit Blumen geschmückt.

Schockdatum II: 12. März 1938

Der Tag, an dem ich täglich Zeitung zu lesen beginne. Es kommt zum Einmarsch der deutschen Wehrmacht in Österreich! Es ist dies die Woche vor meinem zehnten Geburtstag. Wir Schweizer sind zutiefst beunruhigt: Das mit uns befreundete Nachbarland leistet keinen Widerstand. Es verteidigt seine Freiheit nicht. Es begrüßt die deutschen Soldaten sogar mit stürmischem Jubel, und das österreichische Bundesheer schließt sich an. Schon am 14. März kann der (in Österreich geborene) Adolf Hitler höchstpersönlich nach einer Triumphfahrt auf dem Wiener Heldenplatz mit Hunderttausenden die »Befreiungsfeier« zelebrieren.

Uns ist schlagartig klar: Unser Land könnte sehr wohl Hitlers nächstes Opfer sein. Nur, davon ist man in meiner Familie und in meiner ganzen Umgebung überzeugt: Bei uns in der Schweiz würde Hitler auf erbitterten Widerstand stoßen – unbekümmert um die Opfer! Hitlers österreichischer Vertrauensmann und aufgezwungener Innenminister Arthur Seyss-Inquart, der Hitler um militärische Hilfe gebeten hat und jetzt die Kapitulation vor »Großdeutschland« unterzeichnet (derb »Scheißim-Quadrat« genannt), erscheint uns als Prototyp des Landesverräters, faktisch Vorgänger jenes Vidkun Quisling, der im Jahr darauf Hitler die Besetzung Norwegens vorschlägt und dessen Name als Synonym für Nazikollaborateur steht.

Anders damals Dollfuss’ Nachfolger als österreichischer Bundeskanzler, der kluge und liberale KURTVON SCHUSCHNIGG. Unter massivem Druck Hitlers hatte er auf dem Obersalzberg bei Berchtesgaden ein diskriminierendes Abkommen abgeschlossen, es aber sofort durch eine Volksabstimmung über Österreichs Unabhängigkeit zu unterlaufen versucht. Dies nimmt Hitler zum Vorwand für die Besetzung Österreichs. Er läßt Schuschnigg nach dem Einmarsch sofort verhaften und ins Konzentrationslager stecken. Diesen tapferen Schuschnigg werde ich nach Kriegsende in der Aula meines Gymnasiums in Luzern mit Respekt und Anteilnahme sehen und hören: eine große Rede, die mich seine umfangreiche Rechtfertigungsschrift mit dem traurigen Titel »Requiem in Rot-Weiß-Rot« kaufen läßt. Den leutseligen Wiener Kardinal THEODOR INNITZER dagegen, der die Kapitulationserklärung des österreichischen Episkopats vom 18. März 1938 auch noch mit einem Brief und einem handgeschriebenen »Heil Hitler« begleitet, werde ich mir wenige Jahre später bei seiner Tischrede im Collegium Germanicum et Hunga- ricum zu Rom mit verständlicher Skepsis und Mißtrauen anhören.

Die Zeiten im März 1938 sind so dramatisch geworden, daß ich tagtäglich begierig auf die Zeitung bin, das »katholisch-konservative Zentralorgan« mit dem patriotischen Namen »Vaterland« (Luzern). Allerdings auch wegen des Liebesromans (mein erster), der sich um die Schlacht bei Sempach von 1386 dreht, und dessen Fortsetzungen ich mit gleichem Eifer verschlinge wie die Berichte über die weltpoliti- schen Ereignisse. Diese verdüstern den politischen Horizont Europas zunehmend. Und dies nicht zuletzt wegen der unbegreiflichen Untätigkeit und leeren Protestnoten jener Westmächte, mit denen wir in der Schweiz offen sympathisieren. Eine Spottfigur war für uns der britische Premier Neville Chamberlain mit seinem Regenschirm, Exponent der

»Appeasement-Politik«. So folgt dann wenige Monate nach der »Heimholung« Österreichs der von Hitler erzwungene »Anschluß« des Sudetenlandes samt Vertreibung der Tschechen. Dann trotz oder besser wegen der Appeasement-Konferenz der vier Großmächte Deutschland, Großbritannien, Frankreich und Italien in München (September 1938) im März 1939 die von Hitler angedrohte »Zerschlagung« der Tschechoslowakei: überraschender Einmarsch der deutschen Truppen in Prag und Errichtung des deutschen Protektorats Böhmen und Mähren. Und wenige Tage später schließlich die gewaltsame Annexion des litauischen Memelgebietes. Nicht einmal eine Protestnote der Schutzmacht Großbritannien folgt.

Wir Schweizer fragen uns: Wer würde uns beistehen, wenn unser Land an die Reihe käme? Schon wird der deutsche Vers kolportiert: »Und die Schweiz, die Schweiz, das Stachelschwein, die nehmen wir auf dem Rückweg ein!« Oder vielleicht schon auf dem Hinweg – nach Paris?

Schockdatum III: 1. September 1939

Ausbruch des Zweiten Weltkriegs und Generalmobilmachung. Ich werde zum aktiven Patrioten. Mit meinen gut elf Jahren gehöre ich selbstverständlich nicht zu den 400 000 einberufenen Soldaten, unter ihnen auch der aus Deutschland ausgewiesene protestantische Theologe Karl Barth, der in Basel lehrt. Die bereits mit Uniform, Karabiner und Munition (traditionsgemäß zu Hause aufbewahrt) versehenen Mobilisierten überfluten innerhalb dreier Tage auch Sursee – als Amtshauptort mit großem Zeughaus Sammelplatz des Luzerner Regiments 19 der 8. Division.

Ich bin in meiner Freizeit bereits in der patriotisch gesinnten katholischen Jugendbewegung (»Jungwacht«) engagiert, zu deren »Gesetz« auch »liebt seine Heimat« gehört und wo man mich nach Prüfung bald zum »Hilfsführer« befördert. Einige Zeit später werde ich der jüngste, ebenfalls mit Gewehr bewaffnete Ortswehrsoldat, selbstverständlich entschlossen, die Freiheit unseres Landes und mein Heimatstädtchen gegen jeden Angriff zu verteidigen. Später mache ich noch in zwei Wintern außerdienstliche Funkerkurse mit, so daß ich erfreulicherweise nicht zur Infanterie, die ich wegen ihres Drills gar nicht mochte, sondern zu den Flieger- und Flab-Übermittlungstruppen rekrutiert werde, deren Dienst ich nach dem Zweiten Weltkrieg wegen ständigen Auslandsurlaubs nicht anzutreten habe. Auf diese Weise bleibt mir freilich auch jene »persönliche Frustration« durch Militärerlebnisse erspart, die beim »Dipl. Arch.« Max Frisch zugegebenermaßen bis ins Alter nachwirkende »Ressentiments« gegen die Schweizer Armee erzeugen.

Der in vier Wochen absolvierte »Blitzkrieg« der deutschen Wehrmacht gegen Polen sowie die Abtretung Ostpolens an die Sowjetunion, dann die rasche Besetzung Norwegens und Dänemarks lassen folgern, daß sich Hitler nun gegen Frankreich wenden würde. Dieses hatte als Schutzmacht Polens zusammen mit Großbritannien Deutschland den Krieg erklärt, ohne aber an der von deutschen Truppen weithin entblößten Westfront eine Entlastungsoffensive zu wagen. Die uns alle bedrückende Frage: Würde der deutsche Angriff zur Umgehung der schwerbefestigten Maginot-Linie ins ungeschützte Hinterland über Belgien und Holland oder aber über die Schweiz erfolgen? 1939 ist die Schweizer Armee noch kaum imstande, der Invasion einer hochgerüsteten deutschen Wehrmacht zu widerstehen. Die meisten Truppen werden einfach an die Grenzen beordert, um deutlich zu machen, daß man einen Durchmarsch so wenig wie im Ersten Weltkrieg hinnehmen würde.

Der Erste Weltkrieg hatte damals zu einer angespannten Versorgungslage geführt. Jetzt ist man besser vorbereitet: Rechtzeitig waren Lebensmittellager angelegt worden, auch jede Familie hat ihren Notvorrat (der unsere beinhaltet unter anderem einen großen Sack Zucker auf dem Dachboden). Auf einen Schlag wird die kriegswirtschaftliche Schattenorganisation ins Leben gerufen: ein umfassendes Rationierungssystem von Milch und Kaffee bis zu Kleidern und Schuhen, zugleich Preiskontrolle und Umstellung der Landwirtschaft auf vermehrten Ackerbau und Ertragssteigerung. Auch ich habe in den Ferien in den »Landdienst« – erfreulicherweise bei meinen bäuerlichen Verwandten! – einzurücken.

Als Fünftklässler schreibe ich 1940 den längsten Schulaufsatz meines Lebens, 32Seiten. Meinen Lehrer ärgert sichtlich, daß ich immer wieder vierseitige Papierbögelchen an seinem Pult abhole; aber keinesfalls will er mir mehr als eines geben. Das mich faszinierende Thema ist: »Wie der Zweite Weltkrieg ausbrach«. Genauestens beschreibe ich da, was sich in jenen dramatischen Tagen zwischen Berlin, Paris, London und Rom abgespielt hat. Ich nenne nicht nur die Namen der Regierungschefs, sondern auch die Namen von verschiedenen Botschaftern und Generälen … »Woher weiß Ihr Bub das alles?«, fragt beim Examenstag die Nachbarin meine Mutter, nachdem sie in meinem ausgelegten Aufsatzheft gelesen hat. Sie erzählt mir das anschließend, nicht ohne wie so oft später hinzuzufügen: »Jetzt nur nicht stolz werden!«. Die Zeiten sind ernst genug, und unsere früher hell erleuchteten, jetzt auf deutsche Forderung hin total verdunkelten Städte erinnern uns jeden Abend daran, daß wir, wiewohl bisher unbehelligt, doch vom Krieg mitbetroffen sind.

Anpassung oder Widerstand?

Die Grundproblematik, mit der ich später in meinem Leben so oft konfrontiert werden sollte, wird mir von der hohen Politik sozusagen in die Wiege gelegt: Sichanpassen und Mitmachen – oder Standhalten und Widerstehen? Es geht in den 30er und 40er Jahren des 20. Jahrhunderts um einen innen- wie außenpolitischen Konflikt um Freiheit und Knechtschaft, der mich wie alle in unserem Lande aufs äußerste erregt. Freiheit ist für mich nicht etwas nachträglich in meinem Leben Entdecktes, und es ist nicht wie für manche andere »die Suche« nach Freiheit, die mein Leben prägt, sondern es ist die Bewahrung und Bewährung der Freiheit. Und so in diesem Sinn immer wieder eine neu »erkämpfte Freiheit«.

In all den Jahren der nationalsozialistischen Herrschaft in Europa lerne ich keinen einzigen Schweizer Nazi kennen, und ich bin immerhin 17Jahre alt, als der Krieg zu Ende geht. Im Gegenteil: In meiner ganzen Verwandtschaft und Bekanntschaft ist man entschieden antinazistisch. In Luzern, in einer Villa am Vierwaldstätter See, ist schon vor dem Krieg durch junge Offiziere jene halbprivate Informations- zentrale unter Hauptmann Hans Hausammann (»Büro Ha«) mit besten Nachrichtenkanälen bis in höchste Berliner Stellen gegründet worden. Sie wird bei Kriegsbeginn in die Nachrichtenorganisation der Armee eingegliedert – zum Kampf gegen die starke deutsche Untergrundorganisation aus Agenten, Spionen, Propagandisten, Kollaborateuren, Mitläufern. In der ganzen Schweiz werden in den Kriegsjahren 283Schweizer, 142Deutsche und 40 andere Ausländer wegen Spionage zu Tod oder langen Zuchthausstrafen verurteilt. Neben zwei Ausländern werden auch 15Schweizer standrechtlich erschossen, zwei davon aus Luzern am Fuße des Pilatus. Ihre Begnadigung wird von der Vereinigten Bundesversammlung abgelehnt, verdientermaßen, meint man allgemein.

Allerdings gibt es in der Schweiz verschiedene »Fronten« (gegen Bolschewismus, Judentum, Freimaurertum, Profitgier, Verknöcherung), die direkt von Hitlers Deutschland abhängen oder in schweizerisch-nationalem Rahmen die Demokratie durch das Führerprinzip ersetzen wollen. Es gibt auch Organisationen der rund 130 000Auslandsdeutschen, die von Deutschland aus ferngesteuert sind; nationalsozialistische Parteiversammlungen können offen stattfinden. Keine der einheimischen Gruppen verfügt unter meinen Landsleuten über einen politisch wirksamen Anhang. Aber vor dem Hintergrund der schreckenerregenden deutschen Militärmacht und einer aggressiven deutschen Diplomatie bilden sie eine kaum zu unterschätzende Bedrohung. Und welche Strategie da die richtige sein soll, ist keineswegs von vornherein klar: mehr Entschlossenheit oder mehr Toleranz und Konzilianz – das ist die Frage.

Helden der Freiheit

Meine Heroen (und die des Großteils unseres Volkes) sind in der Kriegszeit ohne allen Führer-Kult die beiden historischen Gestalten des demokratischen Widerstandes gegen den Nazismus, die lange im Schatten der Geschichte standen. In erster Linie WINSTON CHURCHILL: Ein ganzes Jahrzehnt war er wegen seiner Kritik an Chamberlains Appeasement-Politik in seiner eigenen Tory Party verfemt. Aber am 10. Mai 1940, dem Beginn des deutschen Westfeldzuges, wird er unter öffentlichem Druck zum Premierminister und Verteidigungsminister ernannt und ist jetzt Symbol des britischen Durchhaltewillens. Seine Botschaft hören wir auch in der Schweiz: »Ich habe nichts zu bieten außer Blut, Mühsal, Schweiß und Tränen«.

Und dann CHARLES DE GAULLE: Zunächst mahnte auch er als Offizier viele Jahre vergebens zur Aufrüstung und Zusammenfassung der französischen Panzer zu geschlossenen Einheiten und gezieltem Einsatz. Die Kapitulation Frankreichs zwang ihn zur Flucht nach England, wo er zur Fortsetzung des Widerstandes ein Nationalkomitee freier Franzosen gründete. In seiner auch bei uns vernommenen Londoner Rundfunkrede vom 18. Juni 1940 ruft er zur Fortführung des Krieges auf: »Dieser Krieg ist durch die Schlacht um Frankreich nicht entschieden. Dieser Krieg ist ein Weltkrieg!«

Symbol des Widerstandes bei uns in der Schweiz ist weniger die auf öffentliche und versteckte deutsche Einschüchterungen oft allzu angepaßt reagierende Bundesregierung, der siebenköpfige Bundesrat. Es ist vielmehr der zwei Tage vor dem Überfall auf Polen für die Dauer des nationalen Notstandes in feierlicher gemeinsamer Sitzung von National- und Ständerat mit überwältigendem Mehr gewählte Oberbefehlshaber der Armee, der als einziger den Titel General tragen darf: HENRI GUISAN, ein eher ruhiger, zurückhaltender 65-jähriger Gutsbesitzer aus liberaler Waadtländer Familie, Kommandant des ersten Armeekorps, Milizsoldat und Staatsmann in einer Person. Zwar haben ihm linke Kritiker positive Äußerungen über Mussolini und Neigungen zum Autoritarismus vorgehalten; Mussolini kam ja bei uns im Vergleich zu Hitler ganz allgemein erheblich besser weg, wurde mehr belächelt als gefürchtet. Doch Guisan ist als Oberkommandierender – und dies eint ihn mit Churchill und de Gaulle (von den Historikern ebenfalls in manchem kritisiert) – ein überzeugter Demokrat, dem Hitlerismus ebenso fern wie dem Stalinismus. Guisans Widerstandswille und seine wachsende Entschiedenheit kommen aus tiefer moralischer Überzeugung, und seine Menschlichkeit gewinnt rasch das Herz auch der Deutschschweizer.

Hocherfreut bin ich, als ich diesen sympathisch-unautoritären Mann in Sursee bei einer Fahnenübergabe aus nur wenigen Schritten Entfernung genau beobachten kann. »Wenn ein Mann vor mir strammsteht und mir in die Augen blickt, dann sehe ich hinter ihm sein Heim, seine Familie, seine Sorgen«, ist eines seiner Worte. Vor allem der souveräne, humane General Guisan, französischsprechend, ist neben der allgemeinen Abneigung gegenüber Nazideutschland dafür verantwortlich, daß es jetzt, anders als unter dem deutschsprachigen General Ulrich Wille im Ersten Weltkrieg, zu keiner neuen Spaltung des Landes zwischen franzosenfreundlichen Romands und reichsfreundlichen Deutschschweizern kommt.

Anders dagegen unser Außenminister und 1940 auch Bundespräsident MARCEL PILET-GOLAZ, den ich in Luzern beim großen Festzug anläßlich des Schweizerischen Schützenfestes 1939 unmittelbar vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges zusammen mit den übrigen sechs Bundesräten beäugen und beklatschen darf. Pilet-Golaz, ebenso aus der welschen Schweiz, ist gewiß kein Nazi oder auch nur Nazisympathisant. Aber er bejaht die Anpassung an das übermächtige nationalsozialistische Deutschland. Gegen diesen anpasserischen Politiker mit den ganz unschweizerischen weißen oder grauen Gamaschen hat mir mein Vater die Abneigung von Anfang an mit einem Wortspiel eingeimpft: »Man sollte den Pilet go lah (= gehen lassen)«. Tatsächlich muß er, als der Nazistern zu sinken beginnt, zurücktreten. Unser Mann im Bundesrat ist Guisans Freund RUDOLF MINGER, ein uriger, hochintelligenter, energischer Berner Bauer, über den ungezählte Witze kursieren, der aber in der Regierung der kompetente Exponent des Freiheitswillens und des energischen Widerstandes ist. Im Festzug wird ihm mit besonderer Sympathie applaudiert.

Anpasser und Unbeugsame

Am größten ist die militärische Bedrohung im Sommer 1940: Der deutsche Blitzkrieg – vorangetrieben nun doch nicht über die kampfbereite Schweiz, sondern über die rasch kapitulierenden Niederlande und Belgien – zwingt Frankreich nach wenigen Wochen ebenfalls zur Kapitulation. Durch neu entdeckte Dokumente wird es nach dem Krieg bestätigt werden: Hitler gedenkt, die Schweiz gleich nach dem Frankreichfeldzug im Unternehmen »Tannenbaum« zu liquidieren. Beinahe über Nacht ist ja ganz Europa außer unserem winzigen Land, vom Nordkap bis nach Sizilien und Kreta, nazistisch-faschistisch geworden: Frankreich zusammengebrochen (»Vichy«). Der Balkan, Jugoslawien und auch Griechenland besetzt. Italien und Spanien treue Bundesgenossen Deutschlands.

In der Schweiz sehen wir uns jetzt total eingekreist und erpressbar: eine Insel der Freiheit, gewiß, aber ein Volk ohne Kohle, Eisen, Stahl und Öl und auf Weisung von Reichsmarschall Göring am 2. Juli 1940 mit der Sperre der Kohlelieferungen bedroht. Eine Politik direkter Konfrontation mit dem übermächtigen, gefährlichen und hinterhältigen Gegner? Kaum ratsam. Aber wie weit kann man gehen bei dem labilen Gleichgewicht von Verweigerung und Kooperation? Zuvorkommende Liebedienerei kann auch zu weit gehen.

Der Bundesrat ist der Meinung, daß bei allem Widerstandswillen der Schweiz in dieser verzweifelten Lage nur Konzessionen helfen: bezüglich des Transitverkehrs nach Italien, Lieferungen der Maschinen- und Uhrenindustrie, Finanzkredite (»Clearing«) und Überweisungen der Guthaben der französischen Regierung an Deutschland. In diesem Zusammenhang kommt es zu der dem Volk verheimlichten allzu gefügigen Zusammenarbeit von Nationalbank und Großbanken mit dem nationalsozialistischen Regime. Über Außenhandels-, aber auch über Flüchtlingspolitik lesen wir wenig in der Schweizer Presse. Unser kleines Land soll für Flüchtlinge (etwa 300 000) Durchgangsland sein; über 20 000Flüchtlinge, hört man im nachhinein, wurden abgewiesen oder ausgewiesen. Hin und wieder kommt es auch zu Protesten gegen die harte Abweisungspolitik des Bundesrates, und das hat dann auch Folgen. Doch auch kein Schweizer Bischof kritisiert die offizielle Flüchtlingspolitik …

Lebensnotwendige wirtschaftliche Kooperation sehen die meisten als unvermeidbar an, nur keine politische Kollaboration! Dies wird 2002 die Unabhängige Expertenkommission Schweiz-Zweiter-Weltkrieg unter dem (auch von mir hochgeschätzten) Professor JEAN-FRANÇOIS BERGIER in einem vielbändigen Bericht bestätigen: Es fahren keine Züge mit deportierten Juden oder »Sklaven«-Transporte durch die Schweiz. Aber allgemein wird darüber gemunkelt, daß sich in den plombierten deutschen Eisenbahnzügen auch Waffen befinden könnten; die mangelnde Kontrolle wird man später als Verletzung des Neutralitätsrechts brandmarken.

Vor allem General Guisan ist überzeugt, daß auch umgekehrt Deutschland auf die Schweiz angewiesen bleibt. Im Zentrum der Alpen in Kontrolle der Verkehrswege ist Widerstand sinnvoll. Ein rasch aufge- bautes Zerstörungssystem würde dafür sorgen, daß Alpenstraßen und Tunnel, insbesondere Gotthard und Simplon, unpassierbar gemacht werden können. Ohne Wissen des Bundesrates führt der General Verhandlungen mit dem französischen Armeekommando, was nach der anderen Seite hin das Neutralitätsrecht verletzt – Anlaß für eine Intrige hoher Offiziere gegen ihn.

Keine Frage, die eingekreiste Schweiz ist 1940 auf der Höhe der Krise keineswegs »ein einig Volk von Brüdern«. Die Anpasser in Bundesrat, Armeeführung und Wirtschaft sind mit Pilet-Golaz vom deutschen Endsieg überzeugt; die Schweiz sollte zu ihrem eigenen Nutzen die Beziehungen zu Nazi-Deutschland positiv gestalten. Deshalb: Demobilisierung und eine freundliche Koexistenz mit Hitlers »neuem Europa«. Die Unbeugsamen aber – und das ist mit den (in Deutschland verbotenen) Leitmedien der deutschen Schweiz (NZZ, »Tages-Anzeiger«, »Vaterland«) die große Mehrheit, zu der alle meine Verwandten und Bekannten zählen – sind überzeugt, daß der deutsche Endsieg keineswegs sicher sei; daß Neutralität der Außenpolitik nicht Neutralität der Gesinnung gegenüber einem Regime der Gewaltherrscher mit Staatspartei, Gestapo, Terror und KZ sein könne; daß eine freundliche Koexistenz mit Hitlers neuem totalitären Europa nur zu totaler Unterwürfigkeit und Verlust der Freiheit führen würde. Deshalb: keine Demobilisierung, sondern Kampf und Widerstand gegen jeden Angriff von außen wie gegen die nazistische Ideologie und Agitation im Inneren.

Frei sein, wie die Väter waren

Gerade in der verworrenen Stunde höchster Gefahr demonstriert nun General HENRI GUISAN für In- und Ausland den unbedingten Willen zum Widerstand. Am 12. Juli 1940 legt er den geheimen Plan für ein »Alpen-Réduit« dem Bundesrat vor und findet Zustimmung: Grenztruppen nur als Alarmorganisation. Im Mittelland wenige Truppen, um den Feind aufzuhalten, unterstützt durch die Ortswehren in jeder Stadt und jedem Dorf. Der harte Kern der Armee aber im »Réduit«, in der für Panzer und Flugzeuge (wie sich bald in den jugoslawischen Bergen zeigt) kaum zugänglichen Alpenfestung – mit den schwerbefestigten Felsriegeln von St.Maurice im Westen, Sargans im Osten und Gotthard im Süden.

Schon am 25. Juli 1940 ruft der General alle höheren Offiziere vom Bataillonskommandanten aufwärts auf das Rütli zum Rapport. Dies aus späterer Perspektive als »unvorsichtig« zu bezeichnen, übersieht die überragende Bedeutung dieser Aktion. Hier auf der berühmten Bergwiese über dem Urnersee, wo nach der Sage jener (im Bundesbrief von 1291 für »Anfang August« eindeutig dokumentierte) Bund der Schweizer Urkantone Uri, Schwyz und Nidwalden beschworen wurde, versammelt er die Armeeführung: im Zeichen traditioneller Freiheit, Unabhängigkeit, Demokratie. Ohne den Gegner zu nennen, fordert Guisan entschieden Widerstand gegen jeden Angriff von außen wie gegen Zweifel, Defätismus und Unterwerfung im eigenen Land. Schon wenige Wochen nach seiner Wahl hatte er an alle Soldaten den klaren Befehl erteilt, daß Rückzug oder Kapitulation ausgeschlossen sei, daß vielmehr bis zur letzten Kugel gekämpft werden müsse und wer keine Munition mehr besitze, den Kampf mit Bajonett und Messer fortzusetzen habe.

Am folgenden Tag wird der Rütli-Rapport in Wort und Bild breit publiziert. Mit ihm macht sich »Guisan zur Integrationsfigur einer ganzen Generation«, wird der Zürcher Historiker Jakob Tanner später feststellen, »er bündelt in einem kritischen Moment die Ängste und Hoffnungen der Bevölkerung«. Der General wird denn auch im Land sofort verstanden. »Wir wollen sein ein einig Volk von Brüdern, in keiner Not uns trennen und Gefahr«: Dieser Rütlischwur nach den Worten Friedrich Schillers ist nun keine hohle Phrase mehr. In der Tat: »Wir wollen frei sein, wie die Väter waren, eher den Tod als in der Knechtschaft leben.« Es geht hier nicht nur um Leben, sondern um Überleben, und zwar in Freiheit und Würde!

Diese geschichtlichen Erfahrungen der Schweiz prägen mich. Wie könnte es anders sein? Ich erfahre die Gemeinschaft einer Nation in Not mit ganz bestimmten Freiheiten und geistigen Werten. Und dieser Schweiz werde ich mich zugehörig fühlen! Will sie im jetzt faschistisch gewordenen Europa überleben, kann sie sich nicht nach außen orientieren, wo die Diktatoren Hitler, Mussolini, Franco, Salazar und Stalin herrschen, sondern nur nach innen. Aus späterer Perspektive läßt sich leicht von Abschottung und Einigelung reden, verbunden mit Distanzierung von allem Fremden, Unschweizerischen, Defätistischen. »Feind hört mit!« – das steht in der Tat auf einem der überall warnenden Plakate. Aber kann man es uns verübeln, daß wir uns jetzt auf das eigene schweizerische Wesen besinnen, die althergebrachten Werte kultivieren, das urschweizerische demokratische Bewußtsein stärken und unsere geistige Eigenart profilieren?

Politische Freiheit – ohne Führer und Geführte

Ebenso programmatisch wie sinnenhaft wird dies zum Ausdruck gebracht auf der Schweizerischen Landesausstellung am Zürichsee 1939 unmittelbar vor Kriegsausbruch. Für viele der zehn Millionen Besucher ist die Landi »das bleibende Ausstellungserlebnis« ihres Lebens (so wird nach 50Jahren der Zürcher Historiker Peter Stadler formulieren). Für mich persönlich gilt dies besonders, weil ich es mir beinahe selber verdorben hätte. In den Wochen zuvor ist es nämlich aus irgendwelchen Rivalitäten in meiner Surseer Schule zu einem großen Klassenkrach gekommen, so daß wir in den Schulpausen statt alle zusammen jetzt in zwei Parteien nebeneinander »Völkerball« spielen. Und da erdreistet sich doch einer der anderen Partei, unseren, meinen Ball (und ich bin der einzige Besitzer eines Lederballs) in einem hohen Bogen über den ganzen Schulplatz zu kicken, um dann sofort aus Angst davonzurennen. Auf und nach und eingeholt am Drahtzaun, wo ich den Bösewicht voller Zorn mit meinem Arm um seinen Hals festhalte …

Ich hätte ihn beinahe erwürgt, behauptet man, was ich bestreite. Jedenfalls ist der Skandal groß. Untersuchung in der Schule, Besuch des Lehrers bei meinen Eltern. Auch sie verurteilen meine Missetat und verkünden als Strafe: »Du darfst nicht an die Landi!«. Erst wenige Tage vor der Reise wird die Strafe umgewandelt: Ich dürfe statt dessen nicht mit meinem Papa zur Feier der Schlacht von Sempach.

Gott sei Dank für diese Wende, denn in der Tat, wie ich es in meinem zweitlängsten Schulaufsatz (26Seiten) schreibe: Die Landi bedeutet auch für mich ein unvergeßliches Erlebnis schon vom äußeren Ein- druck her: vom Landidörfli angefangen, dann die Schwebebahn über den Zürichsee, der Schifflibach durch die große Ausstellung, die hochmoderne Industrieschau bis hin zum Höhenweg mit den tausend Gemeindewappen. Daß von bestimmten Problemfeldern wie Armut oder Alkoholismus in der Schweiz nicht die Rede ist, fällt uns weiter nicht auf. Andere Probleme stehen von der emotionalen Stimmungs- lage her im Vordergrund: Moralische Aufrüstung zur geistigen und militärischen Landesverteidigung ist 1939 die Forderung der Stunde. Dafür steht eine überlebensgroße Statue des wehrhaften freien Schwei- zers, der da mit trotziger Geste den Waffenrock anzieht. Und Hunderttausende von Schweizern müssen dies – mitten in der Landesausstellung wegen des Ausbruchs des Zweiten Weltkriegs – auch tun.

Und so hat es denn durchaus einen politischen Sinn und Zweck, daß unsere Schulen ein Jahr nach dem Rütli-Rapport 1941 allesamt zum 650. Geburtstag der Eidgenossenschaft zum Rütli reisen. Ich bin 13Jahre alt. Auch die Schulen von Sursee fahren von Luzern in einem großen Raddampfer über den See der »vier Waldstätte« (Uri, Schwyz, Unterwalden und Luzern) zwischen der Oberen Nase (Rigi) und der Unteren (Bürgenstock) hindurch zur Rütliwiese unter dem Seelisberg. Und mir, jetzt schon in der ersten Klasse des Gymnasiums, ist aufgetragen, jene entscheidenden Sätze des Schillerschen Rütlischwurs pathetisch und zugleich nüchtern vorzusprechen, damit sie alle Schüler in heiligem Ernst wiederholen: »Wir wollen sein ein einig Volk von Brüdern, in keiner Not uns trennen und Gefahr. Wir wollen frei sein, wie die Väter waren, eher den Tod als in der Knechtschaft leben.«

Und wer das von Deutschland her betrachtet ein übertriebenes Pathos findet, bedenke: Schillers »Wilhelm Tell«, in den ersten Jahren der Nazi-Herrschaft von Hitler als National- und Führerdrama hoch geschätzt, wird von ihm im selben Jahr aus Angst vor einem immer möglichen Tellenschuß durch eine streng vertrauliche Anweisung für deutsche Theater und Schulen verboten. Und während etwa Rossinis Tell-Oper in der Schweiz nie populär wurde, war Schillers Tell-Drama schon längst zum Nationalepos geworden. Bereits 1859 hat man dem über 25m aus dem Wasser ragenden Felsobelisken im Vierwaldstätter See mit goldenen Lettern die Worte eingraviert »Dem Sänger Tells, Friedrich Schiller. Die Urkantone.« Der Schwabe Schiller, wiewohl er nie in der Schweiz war, hat vieles vom schweizerischen Wesen besser erfaßt als manche deutsche und bisweilen auch schweizerische Intellektuelle.

Unser Ideal ist und bleibt nun einmal bei allen Defekten die politische Freiheit ohne Führer und Geführte, ohne Herren und Knechte. Drei Jahrzehnte später werde ich den mit einer schönen Intarsiengestalt verzierten Tell-Sekretär meines Großvaters, ein Erbstück, nach Tübingen kommen lassen: kein Heiligenbild, aber auch nicht nur »Conversation Piece«, sondern eine Darstellung des in der Tellsage (wohl mit historischem Kern) ausgedrückten Freiheits- und Selbstbestimmungswillens gegen alle Fremdherrschaft. Tell – so etwas wie ein Archetyp im kollektiven Unbewußten der Schweizer. Nein, nicht das hochmütig herausfordernde und mit der Schießkunst prahlende Kriegertum des sagenhaften dänischen Schützen Toko (angeblich Tells Vorbild) kommt hier zum Ausdruck. Vielmehr das tief im mittelalterlichen Denken verankerte Widerstandsrecht des Urschweizers. Wie oft werde ich mich später darauf berufen: kein Respekt vor Gesslerhüten – weder weltlichen noch geistlichen!

Leben aus einer Freiheitsgeschichte

Die Schweiz – eine freie multikulturelle Gemeinschaft unter Wahrung der Identität der verschiedenen Volksgruppen, Sprachen, Kulturen und Konfessionen. Wir sind Patrioten, aber keine Nationalisten. Wir feiern unseren 1. August – den Gedenktag an die legendären Ereignisse von 1291 – ohne nationalen Pomp und Prunk, ohne Defilee und Parade. Doch immer werde ich gern an diesem Abend das Glockengeläut rund um unseren See hören und die Höhenfeuer auf den Bergen betrachten – und dazu einiges Feuerwerk und rote Lampions mit dem weißen Kreuz – bei einfachem guten Essen mit St.Saphorin oder Dôle.

»Die Eidgenossenschaft ist eine Hausordnung, als solche vortrefflich«, gibt auch MAX FRISCH zu. Aber warum ist vortrefflich nicht auch das, was Frisch leugnet: ein eidgenössisches »Projekt, durch Engagement an eine Zukunft«? Ein Vorbild für Europa? Der tschechische Freiheitskämpfer und Staatspräsident VÁCLAV HAVEL will bei seinem Staatsbesuch in der Schweiz am 29. Juni 2001 unbedingt das Rütli besuchen – warum? Nein, Mythen sind nicht künstlich zu konservieren, aber, kritisch durchleuchtet, in ihrer Potenz fruchtbar zu machen. Mythen der Freiheit zur Selbstbestimmung vor allem.

Versteht man jetzt vielleicht besser meinen durchaus realistischen Stolz auf eine – trotz allen Versagens gerade auch in dieser Zeit des Nazismus und trotz aller immer wieder gegebenen Zwänge und Nie- derlagen – zutiefst prägende Freiheitsgeschichte? Ich komme nicht aus einer Tradition Schweizer Großbanken und Großbetriebe, die das Image der Schweiz durch allzu große Willfährigkeit gegenüber dem Naziregime in Sachen Devisen und Rüstungsgüter im Ausland so sehr belasten werden und uns alle ins moralische Zwielicht rücken. Mit dem genannten Bericht des Genfer Historikers Bergier werde ich mich später identifizieren können, nicht aber mit den tendenziösen, ja unseriösen Publikationen des Genfer Soziologen Jean Ziegler, die gerade mit ihren grotesken Verzeichnungen – als ob die Wirtschaftsbeziehungen den Krieg verlängert und die Schweizer Banken ihren Erfolg auf Hinterlassenschaften von Nazi-Opfern aufgebaut hätten – in Deutschland begierig gelesen werden. Ja, ich bin stets stolz darauf, ein Schweizer zu sein. Und warum man selbst im Jahr 2002 als Deutscher nicht darauf stolz sein darf, ein Deutscher zu sein, kann ich auch angesichts des katastrophalen Zivilisationsbruches in der deutschen Geschichte nicht verstehen. Stolz auf Deutschland zu sein heißt ja nicht, ein stolzer Deutscher zu sein. Das lernen wir schon als Schüler von unserem Nationaldichter Gottfried Keller: »Achte eines jeden Menschen Vaterland, das deine aber liebe!«

Ja, ich komme aus einer Tradition bürgerlichen Freiheitsbewußtseins und werde es nie verleugnen: Zu unserem nationalen »Projekt« und meinem schweizerischen Wesen gehört nun einmal eine fast instinktive Abneigung gegen alle Diktatur in Staat, Kirche und Gesellschaft, gegen allen staatlichen Totalitarismus und kirchlichen Integralismus. Eine Widerständigkeit gegen die Anbetung auch kirchlicher Führer und die Vergötzung von Institutionen, ob Partei oder Kirche. Und ein Engagement, wenn es sein muß gegen rechts oder links, für Demokratie, Föderalismus, Toleranz und die Freiheit und Würde des einzelnen Menschen und der kleineren Gemeinschaften. Und von daher ein Gefühl für Verantwortung – mit Realitätsbezug, Bodenhaftung und Gemeinsinn.

Gemeinsinn ist für mich von Jugend auf symbolhaft verbunden mit dem Städtchen Sempach direkt an unserem See – für alle Schweizer Ort der zweiten Freiheitsschlacht in einem langen Krieg gegen die Habsburger. Dort hat das Bauern- und Bürgerheer aus der Innerschweiz das stolze Ritterheer des Herzogs Leopold III. von Österreich am 9. Juli 1386 vernichtend geschlagen. Die mit kurzen Hellebarden und Morgensternen Bewaffneten kamen freilich zunächst nicht an gegen die gepanzerten Ritter, die mit ihren Langspeeren eine Front gebildet hatten – bis eben, so die Sage (erst die Zürcherchronik von 1476 erwähnt die Heldentat eines einzelnen), jener ARNOLD WINKELRIED aus dem nidwaldischen Stans sich entschloß, ein Bündel der Lanzen zu umgreifen und den Seinen »eine Gasse zu bahnen«. Ein Mann, der sich furchtlos und rückhaltlos einsetzt für die gemeinsame Sache.

CARL FRIEDRICH VON WEIZSÄCKER, Physiker und Philosoph mit viel Schweizer Erfahrung, wird anläßlich der Verleihung des Theodor-Heuss-Preises 1998 (Heuss ist der erste Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland) in seiner Laudatio zu meiner Rechtfertigung oder vielleicht auch Entschuldigung erklären: »Wer harte Gegensätze zu überwinden sucht, der wird bei deren Vertretern auch Widerspruch finden. Wenn Sie es mir erlauben, Herr Küng, sage ich: Ihre Rolle in der Debatte hat mich manchmal an Ihren Schweizer Landsmann Winkelried erinnert, der 1386 in der Schlacht von Sempach die Speere einer ihm gegenüberstehenden Ritterfront ergriff und in seiner Brust versammelte. So entstand eine Lücke in der Front und die Schweizer siegten.« Meine Antwort war: »Sie haben Recht, lieber Carl Friedrich von Weizsäcker, mit dem Hinweis in Ihrer Laudatio auf Winkelried und die Schlacht von Sempach 1386: Ich wohne am Sempachersee, dem Schlachtfeld quasi gegenüber. Von Winkelried heißt es in der Schweiz: ›Einer für alle‹, aber auch umgekehrt: ›Alle für einen‹ – und auch das habe ich erfahren.«

Doch nun Schluß mit historischen Betrachtungen, ich wurzle ja nicht nur in der Geschichte. Geschichtserinnerungen und Naturerfahrungen gehen für mich ohnehin ineinander über. Und diese prägen mich ebenso wie jene und werden mir immer wieder eine Quelle von Kraft und Freude sein, von der reine Stadtmenschen wenig ahnen. Zu den Wurzeln meiner Existenz gehört die Natur, in der ich aufgewachsen bin und die ich immer wieder suche.

Leben mit der Natur: von See und Bergen

Der Mensch sei nicht frei, sagen manche. Er sei umweltgesteuert, sagen die einen, geradezu präformiert durch Umwelteinflüsse. Umgekehrt die andern: Er sei genetisch vor-programmiert, von ererbten Programmen geprägt und angetrieben. Ich weiß, daß ich beides bin: von der Umwelt konditioniert und von der Erbmasse vorprogrammiert. Und weiß zugleich, daß ich beides nicht total bin: In den Grenzen des Angeborenen und des Umweltbestimmten bin ich frei und deshalb nicht einfach voraussagbar. Kein Tier und kein Roboter. Aber es lohnt sich schon, über beides ein wenig nachzudenken. Über die Umwelt zuerst, die mich und meinen Willen formt, die ich aber auch meinerseits forme.

In Sursee am Sempachersee also, der vor der Schlacht Sursee hieß und von dem aus unser kleiner Fluß, die Sure, ihren Lauf ins Surental nimmt, in dieser kleinen Stadt bin ich am 19. März 1928 geboren, im Zeichen der Fische. Keine Sorge: ich glaube nicht an die von Menschen eingebildeten Sternbilder, deren Einzelsterne vielfach Millionen Lichtjahre hinter- und auseinander liegen. Wohl aber werde ich auch später in Tübingen selten zu Bett gehen, ohne vorher den Sternenhimmel oder zumindest die Wolken betrachtet zu haben.

Ein »Fisch« bin ich zweifellos, insofern ich fürs Leben gerne schwimme, dafür aber kein Bergsteiger. Gewiß besteige ich in meinen jungen Jahren viele Berge in der Zentralschweiz, in Graubünden und besonders rund um Zermatt: mit langem Anmarschweg aus Randa viele viele Stunden zu Fuß etwa aufs Gornergrat, zu Schwarzsee und Hörnlihütte am Fuß des Matterhorns und wieder zurück, todmüde. Aber was mir später als Entschuldigung dienen wird in bezug auf weitere Bergabenteuer: Ich habe den höchsten ganz auf Schweizer Boden stehenden Berg mit dem imposanten Namen »Dom« bestiegen, dem Matterhorn direkt gegenüber, sogar ein paar Dutzend Meter höher, 4 545 m über dem Meer.

Für mich 17-jährigen, zwar immer hoch aufgeschossen und in Sursee der größte der Klasse, aber (erst Jahrzehnte später wird es ein Arzt herausfinden) unter niedrigem Blutdruck leidend und rascher als andere ermüdet, bedeutet dies eine Herausforderung. Der vielstündige Aufstieg, früh um vier Uhr von der Domhütte auf etwa 3 000 m begonnen, fordert mir, besonders auf den letzten 200Metern bei jedem Schritt tief in den Gipfelschnee einsinkend, die letzte Kraft ab. Für den dritten in unserem Dreierteam mit Bergführer, meinen späteren Bischof Otto Wüst, wird daraus ein beinahe tödliches Abenteuer; stürzt er doch plötzlich in einer Steilwand unter mir ins Seil über einem Abgrund von mehreren hundert Metern, am nackten Felsen mit beiden Händen nach einem Halt suchend; glücklicherweise hatten wir unser Seil gesichert. Doch dann, gegen Mittag, geschafft! Endlich oben. Ein traumhaft schöner Blick auf die anderen Walliser Viertausender und Dutzende kleiner Gipfel. Aber eisig pfeifen die Winde, nur unterhalb des Gipfels im Windschatten können wir uns verpflegen. Und dann geht es schon bald bergab, nicht weniger mühsam über eine ewig lange Eisdecke. Jeder kommt abwechselnd immer wieder an die Spitze, um mit dem Pickel Stufe um Stufe mühselig ins Eis zu schlagen. Ausgleiten wäre tödlich …

Alles geht schließlich und endlich gut aus. Mit einem Gefühl von Stolz und zugleich total erschöpft schlafe ich ein. Aber nichts drängt mich zur Wiederholung solcher Abenteuer. Skilifts und Schwebebah- nen, die etwa wie beim kleinen Matterhorn auf rund 4 000Meter führen, werden mir in meinen späteren Jahren dieselbe gloriose Aussicht und dann Skiabfahrten schenken, die in weißer Landschaft und Winterluft, bei einigermaßen guter Kondition und Technik, ein unvergleichlich größeres Vergnügen bereiten. Ich werde diesen Sport auch noch in meinem achten Jahrzehnt genießen – nicht zuletzt, weil ich dabei für einige Stunden wenigstens mein Gehirn »durchlüften« und die ganze Wissenschaft vergessen kann, oft Kälte, Wind, Schnee und Sturm trotzend, am liebsten natürlich im Wintersonnenschein über der Nebeldecke des Mittellandes.

Doch Skifahren kann ich nur wenige Wochen im Jahr, schwimmen aber je nach Umständen das ganze Jahr hindurch. Unser See, in kaum 20km Distanz dem großen Alpenwall vorgelagert, hatte sich in der Vorzeit gebildet, nachdem sich die Zunge des eiszeitlichen Reussgletschers zurückgezogen und sich vor dem Moränenhügel eine große Mulde gebildet hatte. Wenn wir da als Schüler – dies gilt als Rekord- leistung – quer über den See allein bis weit hinaus zur Gamma-Insel schwimmen (benannt nach meinem Biologielehrer und Präsidenten der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft), dürfen wir nicht zu sehr an die Seetiefe denken, die durchschnittlich 45 m, maximal aber fast 90 m beträgt. Erst 1806 war der See um 2 m abgesenkt worden. Auf diese Weise ließ sich mit der Zeit das Zellmoos trockenlegen, wo der Sage nach eine frühmittelalterliche Kirche im See versunken ist, die denn auch tatsächlich im Jahr 1941, beim Bau eines Fischerhauses, mit ihren Fundamentmauern aus karolingischer Zeit wiederentdeckt wird. Nur ein paar hundert Meter davon entfernt werde ich am See bald mein kleines Haus bauen, für dessen Fundamentierung im Seekreideboden eine ganze Reihe 8 m langer Pfähle erforderlich ist. Pfahlbauer in moderner Zeit – mit der immer wieder wechselnden wunderbaren Aussicht in die Welt der Berge, wenn sie sich nicht hinter Wolken oder Nebel verbergen.

Unser See zwischen den sanften grünen Hügeln des Luzerner Mittellandes ist immer um ein paar Grade wärmer als der nahe, direkt von Gletscherwasser gespeiste Vierwaldstätter See, wird aber wegen Überdüngung auch mehr durch Algen bedroht, ein Prozeß, der erfreulicherweise durch entschiedene Umweltmaßnahmen gebremst werden konnte. Schwimmen lernen wir früh als Autodidakten unter Gleichaltrigen. Mich beeindruckt zutiefst, daß ich eines Tages die Erfahrung machen kann: »Das Wasser trägt mich«. Strahlend komme ich nach Hause: »Ich kann schwimmen!« Dieses Erlebnis bleibt für mich eine Illustration für das Wagnis des Glaubens, das sich ja auch nicht durch einen »Trockenkurs« zuerst theoretisch beweisen läßt, sondern das einfach versucht sein will: ein durchaus vernünftiges Wagnis, dessen Vernünftigkeit sich aber erst im Vollzug erweist.

Glücklicherweise kauft mein Vater für die ganze Familie ein schönes, solides Mahagoni-Ruderboot (meine Geschwister und ich hätten natürlich lieber ein Motorboot gehabt). Auf ihm fahre ich, größer geworden, ungezählte Male ganz allein hinaus auf den See oder lege irgendwo an, lese dort und schreibe. Und auf dem See werde ich zu einem schönen Teil mein Buch zum Konzil (1960) schreiben.

Naturmystik?

Mutterseelenallein weit draußen im See schwimmend verspüre ich ganz am Anfang, besonders bei bedecktem Himmel, doch ein klein wenig Unbehagen beim Gedanken an die gewaltige Tiefe des Sees. Nein, ich bin kein Naturmystiker, der »Gott im Wald« oder auf dem See findet. Und für mich ist »Sursee« nicht der mit Lyrismen zu preisende Ort metaphysischer Erfahrung – wie für den Philosophen Theodor W. Adorno das Odenwaldstädtchen Amorbach oder für Martin Heidegger der »Feldweg« –, was auch mir die Gotteserfahrung ersetzen könnte. Aber ich kann es sehr wohl erleben, daß ich mich auf »meinem« See ganz und gar vergesse. Nirgendwo kann man so wie hier diese Erfahrung machen: daß das Ich in einem größeren umfassenden Ganzen aufgeht und doch nicht zu einem Tropfen Wasser wird, sondern sich selber bleibt. Ungezählte Ideen, Gedanken, Einfälle sind mir, mich vergessend, im See gekommen. Und auch Gebete der Dankbarkeit: »Du hältst mich hinten und vorn umschlossen und hast Deine Hand auf mich gelegt« (Psalm 139,5).

Und so werde ich denn in diesem See all die Jahrzehnte und zu allen Jahreszeiten schwimmen und oft gleichzeitig meditieren und reflektieren. Am liebsten am Morgen früh im Sonnenlicht bei glattem, unbe- rührtem Wasser. Aber auch bei grauem Himmel, oft in Regen und Sturm, wo der See gekräuselt giftgrün mit weißen Schaumkrönchen zornig aufgepeitscht erscheint. Ja, einmal in einem Forschungssemester werde ich einen ganzen Winter hindurch, auch zwischen Weihnachten und Neujahr, in meinem See schwimmen. Rasch durch den Schnee und möglichst bald eingetaucht, sonst schmerzen die Wadenmuskeln zu sehr! Und nach zwei Dutzend Zügen wieder zurück zum Ufer und über den Schnee, der jetzt beinahe wie Feuer brennt, hinein ins Haus unter die warme Dusche. Da ich oft alle Stunden des Tages bei wenig Schlaf von früh bis spät am Schreibtisch sitze, brauche ich solche Abwechslung und manchmal auch körperliche Herausforderung.

Doch steht die Herausforderung für mich mit der Zeit weniger im Vordergrund, vielmehr die immer wieder neue Ertüchtigung und die Betrachtung, ja Bewunderung der Natur. Mein kleines Haus mit zwei- seitiger Terrasse wird sie ermöglichen: links der massige Bergblock der Rigi und rechts der schroff aus dem Mittelland aufsteigende Pilatus und dazwischen Titlis, Stanserhorn und Bürgenstock. Bei klarem Wetter die ganze Alpenkette von den Glarner- bis zu den Berneralpen mit Eiger, Mönch und Jungfrau. Der See am Morgen im Gegenlicht silbern schimmernd, nur vom Gegenufer aus im Abendrot glühend. Seine Farben und Stimmungen richten sich stets nach dem Himmel. Und am geheimnisvollsten ist er bei Vollmond, im Winter oft ganz klar und weiß im Hintergrund die Alpen. Im Sommer in der Ferne die Warnlichter auf den Gipfeln und am anderen Ufer die sich spiegelnde Lichterkette der Dörfer. Oft werde ich da bis weit über Mitternacht auf meiner Terrasse schauen, lesen und schreiben: über mir die Milchstraße, besser zu sehen als in den Städten. Mein Haus genau in Nord-Süd-Richtung, durch die Dachluke meiner kleinen Schlafkoje der Polarstern.

Dafür, daß ich als Kind kaum Haustiere haben darf, werde ich später am See entschädigt: genug Tiere rund ums Haus. Und bisweilen auch unterm Haus: Füchse und Dachse, von denen jeder es auch mit drei Jagdhunden aufnimmt. In unserem ruhigen Vogelschutzgebiet, mit der Schweizerischen Vogelschutzzentrale am anderen Seeufer, gibt es keinen Mangel an Vögeln, vom Bachstelzenpärchen im Garten bis hin zum großen hin und her patrouillierenden Fischreiher, der oft stolz auf dem Bug des Bootes unseres Fischers thront. Große Schwärme von Möwen und Staren und die akrobatischen Flugkünste der Schwalben, die im Tiefflug das Gewitter ankünden, das dann über unseren See rast, doch zumeist nur näher bei den Alpen Schaden anrichtet.

Manchmal, wenn ich ins Wasser steige, zieht in seiner ganzen Majestät mit makellos weißem Gefieder ein friedliches Schwanenpaar vorbei, das mich freilich nicht nur an Saint-Saëns »Carnaval der Tiere« erinnert. Dann später einmal in einem Frühjahr: ein sonniger Tag, und das eisblaue Wasser lockt. Auf meinem Grundstück hat ein Schwanenpaar im Schilfgürtel sein Nest aus Gras und Binsen gebaut und brütet Junge aus. Doch herrscht dort völlige Ruhe, wie ich in den kalten See hinausschwimme. Erst wie ich zurückschwimmen will, sehe ich die Schwanenmutter in größter Eile behend durch das Schilf zum Nest schwimmen, während der Schwanenvater von der weit entfernten Halbinsel mit gestrecktem Hals und hinten angelegten Beinen knatternd mit den riesigen Flügeln herangeflogen kommt, um unmittelbar vor mir hochaufgerichtet in Drohhaltung zu landen. Sich erstaunlich rasch hin und her bewegend, mit beiden Füßen rudernd, versucht er mich wütend an der Rückkehr zu hindern: den Schnabel, so lang wie sein Kopf, genau auf meine Augen gerichtet; die Flügel, zum Schlag bereit, aufgeplustert, um mich aus der Nestnähe zu vertreiben. Meine alte erfahrene Oldenburger Hausdame Charlotte Renemann, die, beunruhigt über mein Ausbleiben, mit Brot zum Nest läuft, wird glücklicherweise den Schwan von mir weglocken, so daß ich rasch ans Land schwimmen kann. Wiederholung wird nicht angestrebt.

Sehr viel lieber sind mir die friedlichen Haubentaucherpärchen; geräuschlos leben sie auf Sichtweite ebenfalls in ruhiger Dauerehe wie die Schwäne. Zwar sind sie keine guten Flieger wie die Schwäne oder die gemütlich schwimmenden, oft im halben Dutzend gemütlich auf das Land watschelnden, schöngefiederten zutraulichen Stockenten. Aber Haubentaucher schwimmen und tauchen fabelhaft. Immer wieder versuche ich am Anfang, mit ihnen um die Wette zu schwimmen oder sie voneinander zu trennen, aber immer verliere ich. Im entscheidenden Moment tauchen sie weg, und wo sie wieder auftauchen, ist nicht zu berechnen. Ganz entzückend, wenn sie mit ihren Küken im Huckepack in ihrem dichten Gefieder vorbeischwimmen.

Die Haubentaucher sind die beständigsten Bewohner unseres Seereviers, wo sie ihre Nahrung tauchend finden, großenteils kleine Oberflächenfischlein. Große Fische, Balchen, Seeforellen, wenige Karpfen und auch Hechte, finden sich in größerer Tiefe. »Es braucht auch einen Hecht im Karpfenteich«, wird der weise Luzerner Theologe und Mystikfachmann Otto Karrer sagen, um die besondere Funktion seines jungen Kollegen im Bereich der Schultheologie verständlich zu machen. Ich bin indessen nicht direkt am Seegestade auf die Welt gekommen, sondern mitten in unserer kleinen Stadt, im Schatten von Rathaus und Pfarrkirche.

Drei Generationen

Zurück zu den Wurzeln: die Familie? Lange habe ich mir überlegt, ob ich hier meine Familiengeschichte – im Vergleich zur später zu erzählenden Geschichte von Kirche, Theologie und Konzil von geringer Bedeutung – ausbreiten soll. Aber wer die Lebenserinnerungen eines Autors in die Hände nimmt, der möchte ja nicht nur einige Lebensdaten von seiner Jugend vorgesetzt bekommen, sondern möchte erfahren: Wer ist dieser Mensch? Woher kommt er? Wie ist er zu dem geworden, was er ist? Deshalb jetzt etwas von meiner Familie.

Geboren bin ich in einem stattlichen Haus mit mächtigen Quadersteinen, welches das Datum 1651 trägt, aber schon zu Beginn des 15. Jahrhunderts bezeugt ist. Sehr schön zu erkennen auf meinem Sursee-Kupferstich des berühmten Basler Kupferstechers Merian. Heutzutage ist es das Lieblingsobjekt aller Fotografen wegen seines doppelten Schmuckes: Einmal der mächtige schmiedeeiserne Schild mit Surseer Wappen: Ein mit Akanthus und naturalistischen Blumen gebildeter Arm endet in einem Greifenkopf, der einen Lorbeerkranz mit einer schwebenden, rundum vergoldeten Krone trägt – ein Zeichen dafür, daß es sich hier ursprünglich um das Gasthaus zur Krone handelt. Dann unmittelbar daneben an der Hausecke unter Baldachin auf einer Konsole die fast lebensgroße Marienstatue mit Kind vor einer Flammenmandorla, das Gewand lebhaft gefältelt: ein Werk des weit bekannten Surseer Bildhauers Hans Wilhelm Tüfel. Es erinnert daran, daß der Großbrand, von dem unser Städtchen mehr als andere heimgesucht worden war, um das Jahr 1650 genau hier am Übergang von der Ober- zur Unterstadt gestoppt werden konnte, laut der Legende durch die Fürbitte Mariens. In diesem schönen Eckzimmer mit Ausblick nach zwei Seiten, beschützt von der Madonna, bin ich all die Jahre zuhause, bis unser Papa mir und meinen Schwestern ein dreigeteiltes Grundstück am See kaufen wird und ich anfangs der 60er Jahre darauf mein »Seehüsli« bauen kann.

Schon 100Jahre, jetzt in der dritten Generation, werden in unserem Haus am Rathausplatz Schuhe verkauft, in günstiger Marktlage, im Zentrum eines großen regionalen Einzugsgebietes unter dem Namen »Küng«. In Deutschland ungewohnt, doch vom mittelhochdeutschen »Künec« und althochdeutschen »Kuni(n)g« stammend. Der Name gehe – so lese ich als Gymnasiast im vielbändigen Schweizerdeutschen Wörterbuch (im 19. Jahrhundert mit dem griechischen »Idiotikon« betitelt) – wie »König«, »King«, »Koning« (holländisch), »Konung« (schwedisch) vermutlich auf das Wort »kühn« zurück. Wie auch immer: Dies wird von mir nie als Verpflichtung empfunden.

Ahnenforschung habe ich nie betrieben. Aber weil einer der beiden bedeutendsten Baumeister des Berner Münsters »Küng« (Erhart) hieß, gestattet sich einer meiner Onkel den Spaß, dessen Wappen zu übernehmen mit der Vermutung, die Küngs seien aus dem Bernischen über das Entlebuch nach Sursee gekommen. Aber dies alles ist völlig unwichtig angesichts der historisch unbestreitbaren Tatsache, daß mein Großvater JOHANN KÜNG buchstäblich mit nichts angefangen hat – außer mit einer soliden Ausbildung. Als 24-jähriger Schuhmachermeister aus dem Luzerner Land, aber als Geselle zuvor im Bernbiet und der Westschweiz, ging er in den ersten Jahren rund um Sursee auf die »Stör« (als freier Handwerker die Zunftordnung »störend«) und reparierte auf Bauernhöfen zu einem Taglohn von drei »Fränkli« alles Schuhwerk von Familie und Gesinde.