Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Montblanc

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

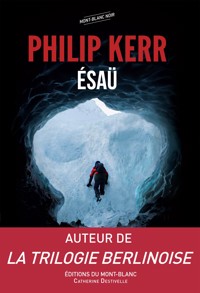

Les dieux n’ont pas apprécié que Jack Furness, alpiniste de renom, cherche à gravir le Machapuchare, une montagne sacrée dans le Sanctuaire des Annapurnas. Une avalanche engloutit son expédition, le laissant seul survivant. Mais lors de cette ascension interdite, il découvre le crâne d’un hominidé qu’il offre à sa petite amie épisodique, le Dr Stella Swift, paléoanthropologue à Berkeley.Le résultat des analyses est surprenant : le fossile semble bien moins ancien que supposé au premier abord. Stella et Jack décident de partir au Népal pour tenter d’éclaircir le mystère… Un projet auquel la CIA ne demande qu’à participer. Au carrefour de la Chine, de l’Inde et du Pakistan, l’Himalaya ne constitue-t-il pas une zone particulièrement sensible ? Pour l’espion infiltré dans l’expédition, peu importent les méthodes employées pour accomplir sa mission…

Cette fois, Philip Kerr nous entraîne à cinq mille mètres d’altitude dans une histoire à couper le souffle, mêlant science, aventure, géopolitique et philosophie.

CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE

Cette fois, Philip Kerr nous entraîne à cinq mille mètres d'altitude dans une histoire à couper le souffle, mêlant science, aventure, géopolitique et philosophie. A à travers ces aventures rocambolesques au pays des neiges, Kerr traite d'une question essentielle liée l'origine des espèces, et le fait à travers un polar prenant à conseiller pour tous les mordus du genre et également ceux de montagne, d'alpinisme, d'Histoire et de Paléontologie. - Bazart, Babelio

L'auteur ne lésine pas sur les effets spectaculaires, avec une certaine surenchère dans le sensationnel, voire les images chocs, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à lire ce roman, richement documenté sur tous les sujets traités, particulièrement addictif dans le développement d'une intrigue prenant place dans un cadre impressionnant, avec juste ce qu'il faut de réflexions et d'interrogations pour apporter une petite touche humaniste et philosophique. - JML38, Babelio

À PROPOS DE L'AUTEUR

Philip Kerr (1956-2018), auteur britannique, maître du polar historique et père du célèbre détective Bernie Gunther, est mondialement connu pour sa série dont l’action se déroule dans l’Allemagne nazie. Il a également signé des ouvrages de science-fiction et des livres pour la jeunesse.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 700

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Couverture

Page de titre

À Charles Foster Kerr

Mais mon frère Ésaü est un homme velu, tandis que ma peau est lisse !

GENÈSE 27 : 11

PREMIÈRE PARTIE

La découverte

La thématique des chaînons manquants et de la relation de l’homme au monde animal continue à faire tellement rêver qu’on aura peut-être toujours du mal à délivrer l’étude comparée des primates, vivants et fossiles, de ces mythes que l’imagination est capable de faire surgir spontanément du puits des illusions

SOLLY ZUCKERMAN

I

Les grandes choses surviennent quand les hommes et les montagnes se rencontrent…

WILLIAM BLAKE

L’arête glaciaire s’élançait au-dessus de sa tête bourdonnante dans le soleil aveuglant de la fin d’après-midi. Les délicates corniches surplombaient largement la face du Machapuchare, la festonnant d’immenses voiles immaculés comme pour célébrer des noces célestes. Sous ses crampons, dont les pointes avant mordaient à peine la paroi de glace verticale, s’étendait la vaste trouée du glacier sud de l’Annapurna. Une douzaine de kilomètres derrière son dos, endolori par le poids de son gros sac, se dressait la silhouette caractéristique du géant himalayen, évoquant une énorme pieuvre. Non pas qu’il s’y intéressât. Tailler des prises de main et de pied au piolet, à 6 000 mètres d’altitude, ne lui laissait guère le temps de se laisser aller sur la corde pour admirer le panorama. Peu importe le paysage, quand on a un sommet à atteindre. Surtout quand il s’agit d’un sommet officiellement interdit.

Les alpinistes occidentaux appelaient le Machapuchare la « Queue de poisson », soulignant par ce surnom à quel point cette montagne aux lignes incurvées pouvait s’avérer insaisissable. Sur les conseils d’un Britannique sentimental établi dans le pays, qui avait lui-même échoué au pied du sommet en 1957, le gouvernement népalais avait déclaré que le Machapuchare resterait à jamais pur et inviolé. Résultat, il était désormais impossible d’obtenir l’autorisation de gravir l’un des plus beaux et des plus difficiles sommets du Sanctuaire des Annapurnas.

La plupart des alpinistes auraient renoncé par peur des conséquences. On risquait des amendes et des peines de prison. On pouvait se voir refuser de futurs permis d’ascension. On ne pouvait pas recruter de sherpas. Mais Jack en était venu à considérer que cette montagne lui faisait affront, qu’elle tournait en dérision son intention publiquement exprimée de conquérir tous les grands sommets himalayens. Dès qu’il eut réussi, avec son compagnon de cordée, l’ascension de la face sud-ouest de l’Annapurna, pour laquelle ils avaient obtenu une autorisation officielle, les deux hommes décidèrent de partir sans permis à l’assaut du Machapuchare. Une ascension éclair, a priori une bonne idée. Jusqu’à l’arrivée du mauvais temps.

Jack se hissa sur l’une des prises de pied qu’il avait taillées, leva son piolet et tailla une nouvelle prise de main dans la paroi de glace.

C’était déjà suffisamment agaçant, se dit-il, que les alpinistes dussent s’arrêter à seulement quelques mètres du sommet du Kangchenjunga, afin de ne pas profaner le pic sacré. Mais qu’il existât une montagne dont l’ascension était totalement prohibée était impensable. Si l’on faisait de l’alpinisme, c’était d’abord pour échapper aux règles terrestres. Jack avait l’habitude que des gens lui disent que telle montagne ou telle paroi étaient inaccessibles. Dans la plupart des cas, il leur avait prouvé le contraire. Mais un sommet frappé d’interdiction, de surcroît par un gouvernement, c’était autre chose. Pour leur officier de liaison à Katmandou, ils se trouvaient toujours sur l’Annapurna. Ils avaient acheté le silence de leurs sherpas. Personne n’allait lui dire où il pouvait ou ne pouvait pas grimper.

Cette simple pensée suffit pour que Jack envoie son piolet dans la paroi avec encore plus de férocité. Il continua à progresser, son visage buriné exposé à une douche de petits morceaux de glace et de gouttelettes, jusqu’à ce qu’une marche s’effrite sous sa chaussure, l’obligeant à s’arrêter pour rétablir son équilibre et enfoncer maladroitement une nouvelle broche dans la glace.

Pas facile avec des moufles de laine Dachstein.

« Comment ça se passe ? » cria son second, une quinzaine de mètres plus bas.

Jack ne dit rien. Les muscles rendus douloureux par l’effort qu’il venait de fournir sur le mur de glace, il se cramponnait à la paroi d’une seule main, tout en essayant de visser la broche avec des doigts engourdis par le froid. Il fallait qu’il sorte rapidement ce passage, ou ses mains risquaient de geler. Il n’avait pas le temps de faire un rapport sur sa progression. Ou son absence de progression. S’ils n’arrivaient pas bientôt en haut, ils auraient un sérieux problème. Après plusieurs jours passés dans la tente de paroi, leur précieux combustible était presque épuisé. Il leur en restait juste assez pour une autre journée, deux au grand maximum – et sans combustible, ils ne pouvaient faire fondre la neige pour préparer du café.

Enfin la broche fut solidement fixée et Jack put détendre le bras qui avait supporté tout son poids. Il prit de profondes inspirations d’air raréfié et tenta de calmer son cœur, car le sang lui battait aux tempes de façon alarmante.

Jack ne se souvenait pas avoir déjà escaladé un passage glaciaire aussi ardu. Même l’Annapurna ne lui avait pas semblé si difficile. Près du sommet, le Machapuchare ne ressemblait plus tant à une queue de poisson qu’à un fer de lance brandi vers le ciel par quelque guerrier titanesque depuis les profondeurs de la terre. L’escalade de parois en haute altitude restait le seul vrai défi pour tout alpiniste des temps modernes, aucun doute là-dessus. Et les cimes gothiques du Machapuchare, aussi abruptes que les gratte-ciel new-yorkais, étaient peut-être l’épreuve ultime. Quel idiot il était ! D’abord terminer l’ascension. Il serait bien temps ensuite de s’inquiéter de la réaction des autorités si elles découvraient ce qu’il avait fait.

Le bourdonnement dans sa tête sembla diminuer.

Sauf qu’à présent Jack avait d’étranges sifflements dans les oreilles. Au début pareil à un acouphène, le bruit s’intensifia, jusqu’à se muer en grondement, comme un obus tiré d’un navire de guerre dans une baie éloignée. Puis le tonnerre emplit ses oreilles et il se demanda ce qui lui arrivait : un effet terrifiant de la haute altitude, un œdème pulmonaire, peut-être même une hémorragie cérébrale ?

Pendant un bref moment qui lui donna la nausée, Jack entendit les broches qui le retenaient grincer dans la glace, alors que la montagne entière était ébranlée. Il ferma les yeux.

Quelques minutes passèrent. Le bruit mourut sur le glacier, quelque part au nord de l’endroit où Jack se trouvait. Il n’avait pas bougé. Le souffle qu’il avait inconsciemment retenu s’échappa de ses lèvres gercées en une exclamation de soulagement et de gratitude. Il ouvrit les yeux.

« Qu’est-ce que c’était que ce bordel ? cria Didier, au pied du mur de glace.

– Je suis content que tu l’aies entendu aussi, dit Jack.

– On aurait dit que ça venait de l’autre versant. C’était quoi ?

– Quelque part plus au nord, je crois.

– Peut-être une avalanche.

– Alors elle était vraiment monstrueuse, dit Jack.

– Là-haut elles sont toutes monstrueuses.

– Ça pourrait même être une météorite. »

Jack entendit Didier rire.

« Merde, dit ce dernier. Comme si ça n’était pas assez dangereux comme ça. Il faut en plus que le Tout-Puissant nous balance des cailloux ! »

Jack s’écarta de la paroi et, se laissant aller sur la corde, regarda l’immense surplomb de glace au-dessus de sa tête.

« Je crois que ça ira », cria-t-il.

Dans son esprit se forma l’image des débris d’avalanche que Didier et lui avaient vus au pied de l’arête glaciaire sur laquelle ils se trouvaient. Cela lui rappela de façon désagréable les risques qu’ils prenaient, lui et son partenaire originaire du Canada français.

« Bon, je crois qu’on en saura davantage bien assez tôt », ajouta-t-il avec calme.

Durant la semaine qui avait précédé leur arrivée dans le Sanctuaire des Annapurnas en vue d’organiser l’ascension en style alpin de la dixième plus haute montagne du monde – et de sa petite sœur interdite –, une expédition allemande, bien plus importante que la leur, avait été balayée par une grosse avalanche sur la face sud du Lhotse, le grand pic noir relié à l’Everest par le fameux col sud. Six hommes étaient morts. Selon l’un des sherpas, un sérac entier, plusieurs centaines de tonnes de glace compacte, s’était effondré sur eux.

Pour éviter ce genre d’incident, Jack s’était tenu sur le côté de l’arête, mais à présent, il se trouvait juste en dessous de la zone dangereuse, une énorme masse de glace dure collée à la roche uniquement par le gel.

Si ce monstre devait tomber, se dit-il, ils seraient foutus. Pour chasser cette éventualité de son esprit, Jack tenta de se souvenir du nom de ce héros grec condamné par Zeus à rouler éternellement une énorme pierre en haut d’une colline. Comme la pierre redescendait chaque fois en bas de la colline, c’était une tâche sans fin. Comment s’appelait-il déjà ?

Jack était en train de se poser la question quand un long doigt fantomatique de neige poudreuse s’envola du bord du surplomb et fusionna avec l’infime traînée nuageuse qui dérivait dans le ciel limpide et lumineux. Son visage fut éclaboussé par une gerbe de cristaux qui le rafraîchit comme le jet d’eau de Cologne d’un vaporisateur. Il lécha l’humidité froide sur ses lèvres crevassées, leva son piolet et entreprit de tailler une autre prise de main sur la voie périlleuse dont il avait mentalement établi le tracé. Ce chemin l’amènerait au coin de l’arête, le mettant à l’abri d’un anéantissement glacial.

Il s’interrompit pour laisser passer une volée de glaçons, pareils à de petits lemmings suicidaires se jetant par centaines par-dessus le rebord de l’arête. Quand finalement leur flot s’arrêta, il réalisa que le bourdonnement dans sa tête avait repris. « Sisyphe, marmonna-t-il, se souvenant du héros grec en finissant de tailler la prise. Le rusé Sisyphe. » Une éternité de secondes chances. Sa situation ressemblait à cela. Le gros bloc de glace au-dessus de sa tête ne tomberait qu’une seule fois. Et tout serait dit. La chute fatale d’un homme. Il tira la corde et la fit passer dans la dégaine, puis continua sa progression sur l’arête.

« Plus vite je sortirai de dessous cette saloperie, mieux ça vaudra », dit-il tout haut.

Ses oreilles recommençaient à lui jouer des tours. Cette fois, il eut l’impression d’être devenu sourd. Il s’arrêta et répéta sa dernière phrase, mais ce fut comme si le son avait été aspiré par la montagne. Il sentait les mots vibrer dans sa bouche, mais il n’entendait rien. Il semblait y avoir un vide dans lequel se déversaient tous les bruits. Un sentiment de menace accablant s’était installé, tel le calme mortel avant la tempête.

Jack regarda en bas et appela Didier, mais une fois de plus son cri se perdit en route et se noya dans un roulement de tonnerre. Une seconde plus tard, la montagne se délesta de plusieurs milliers de tonnes de neige et de glace et le ciel bleu disparut derrière le rideau noir et gelé d’une énorme avalanche.

Enveloppé dans un gigantesque cumulus de neige suffocante et de vapeur asphyxiante, il se sentit arraché de la paroi.

Pendant ce qui lui sembla durer une éternité, il tomba.

Prisonnier du ventre de la baleine blanche de l’avalanche, ses sens malmenés coupés du monde extérieur, il n’avait aucune impression de vitesse ni d’accélération, ni même de danger. Il ressentait seulement une puissance brute, irrésistible. Comme s’il se trouvait pris dans l’étreinte de l’hiver. Préservé par le froid, il fondrait et disparaîtrait en s’écrasant au sol. Jack. Jack Frost. Jack le Givré.

Presque aussi soudainement que l’avalanche s’était déclenchée, sa direction sembla changer. Sentant une pression croissante sur son corps, Jack se mit instinctivement à nager. Il donna des coups de pied, projeta les bras en avant et lutta pour atteindre une surface imaginaire.

Puis tout s’arrêta, il n’y eut plus que silence et obscurité.

Ses jambes étaient libres, mais tout le haut de son corps était couvert de neige. En se contorsionnant pour tenter de se dégager, Jack s’écroula en arrière sur un sol rocheux et dur. Pendant plusieurs minutes il resta là, sonné, aveuglé par la neige. Il s’aperçut qu’il pouvait bouger les bras et chassa doucement la neige qu’il avait dans le nez, la bouche, les oreilles et les yeux. Il regarda autour de lui et réalisa qu’il se trouvait dans une sorte de rimaye − une grande crevasse transversale dans la paroi rocheuse. L’entrée de la rimaye était obstruée par la neige, mais la lumière qui filtrait lui laissait penser qu’il n’était pas bloqué trop profondément.

La corde, toujours attachée à son baudrier, se perdait dans le gros paquet de neige qui bouchait l’entrée. Il se démena pour se mettre à genoux et tira fortement sur la corde. Mais alors qu’il rampait dans la neige et halait la corde, il lui parut évident que Didier était mort. Que lui-même fût vivant semblait déjà miraculeux.

Après avoir tiré encore plusieurs fois comme un forcené, il vit apparaître le bout effiloché de la corde. Il se hissa jusqu’à l’entrée de la rimaye et réussit à regarder dehors. Un coup d’œil à la pente disparue, en dessous de lui, sembla confirmer le pire. L’avalanche, considérable, avait balayé toute la partie basse du glacier, de 6 000 mètres jusqu’au camp I, au sommet du Rognon, environ mille mètres plus bas. Tout comme Didier, les sherpas restés au camp avaient peu de chances d’avoir survécu.

L’avalanche avait balancé Jack tout au bord de la rimaye. S’il était tombé sous un angle différent, la collision avec la glace vive de la lèvre inférieure l’aurait tué. Au lieu de quoi la crevasse l’avait protégé des débris de glace mortels qui rendaient à présent méconnaissable la voie du retour, la descente le long de la face nord vers le Rognon et le camp I.

Nauséeux et pourtant euphorique d’avoir survécu à cette chute sans dommage, il s’assit et entreprit d’enlever la neige et la glace de l’intérieur de sa veste et de son pantalon, tout en réfléchissant à ce qu’il allait faire. D’après lui, il y avait environ quatre cent cinquante mètres de dénivelée jusqu’au camp II, au pied du versant rocheux. Ils avaient établi ce camp vers 5 200 mètres, sous un surplomb. Aussi y avait-il une chance que cette avancée ait protégé les deux sherpas qui s’y trouvaient du plus gros de l’avalanche, quoiqu’ils fussent probablement ensevelis plus profondément que lui.

Toutefois, Jack savait qu’il n’aurait pas le temps de redescendre avant la nuit. Il avait perdu sa radio, et la descente de la face nord était trop difficile pour qu’il la tente dans l’état où il était, alors que la lumière déclinait déjà à l’horizon. Et puis, il avait toujours son sac à dos, avec du matériel et des provisions. Sa meilleure chance de s’en sortir était de dormir dans la rimaye et de redescendre à la première heure, le lendemain matin.

Il se libéra de son sac à dos d’un mouvement d’épaules. Il se releva péniblement pour inspecter ses quartiers pour la nuit et manqua de s’empaler sur l’une des longues stalactites qui pendaient du plafond voûté, perçant l’obscurité comme les dents de quelque animal préhistorique oublié. La stalactite, aussi longue qu’un javelot, cassa et se brisa en mille morceaux sur le sol.

Il ouvrit son sac à dos et sortit sa lampe torche.

« Ce n’est pas exactement un cinq étoiles », dit-il tout haut, se souvenant au même moment qu’il aurait tout aussi bien pu s’agir de sa tombe.

Si seulement ils s’étaient arrêtés à la face sud-ouest de l’Annapurna ! La plupart des gens se seraient contentés de ça. Mais ils s’étaient fiés à la chance qui jusqu’ici leur avait souri. En effet, ils avaient eu une météo si exceptionnelle qu’ils avaient achevé leur ascension de l’Annapurna en deux fois moins de temps que prévu. Sans son ambition démesurée, Didier Lauren et les sherpas, sur le glacier en contrebas, seraient peut-être encore vivants.

Il se rassit et balaya l’espace du faisceau de sa lampe.

La rimaye avait la forme d’un entonnoir couché, de quelque neuf mètres de large sur six mètres de haut à l’embouchure, pour se réduire, au fond, à un tunnel d’environ un mètre carré et demi.

Il avait des heures à tuer. Aussi décida-t-il d’aller voir jusqu’à quelle profondeur le tunnel s’enfonçait dans la montagne. Il avança vers le fond de la grotte, puis il s’accroupit et darda le puissant faisceau halogène dans le boyau.

Il savait que l’Himalaya abritait des ours, des langurs et même des léopards, mais il lui semblait peu probable qu’ils aient élu domicile en un lieu aussi inaccessible, si loin au-dessus de la limite des arbres.

Il entreprit d’avancer dans le tunnel à croupetons.

Au bout d’une centaine de mètres, le boyau se mit à grimper, ce qui lui rappela l’étroit passage menant à la chambre funéraire de la reine, dans la grande pyramide d’Égypte − une visite inaccessible aux âmes sensibles, aux claustrophobes et aux personnes à mobilité réduite. Après avoir hésité un bref instant, il décida de pousser plus avant, bien déterminé à découvrir quelle était la profondeur de cette grotte.

Ces montagnes, formées pour l’essentiel à partir de la croûte continentale précambrienne, sur la bordure nord du sous-continent indien, se composaient principalement de schistes et de roches cristallines. Mais ici, dans la rimaye et plus près du sommet, la roche était calcaire, datant d’une époque où la plus haute chaîne de montagnes du monde formait le plancher de Thétys, un océan peu profond. Ces sédiments du début du paléozoïque s’étaient soulevés de près de vingt kilomètres depuis le début de l’érection de la chaîne himalayenne, il y a environ cinquante-cinq millions d’années. Jack avait même entendu dire que certaines parties de la chaîne s’élevaient encore de près d’un centimètre par an. L’Everest que Didier et lui avaient conquis sans oxygène faisait près d’un mètre de plus que l’Everest escaladé par sir Edmund Hillary et le sherpa Tenzing en 1953.

La déclivité du tunnel s’atténua et, simultanément, son plafond se releva, de sorte qu’il put se remettre debout. Il braqua au-dessus de sa tête le faisceau lumineux de sa lampe, qui paraissait presque solide, et découvrit qu’il se trouvait dans une immense caverne. Voyant que le plafond était hors d’atteinte du rayon lumineux, il se dit que la cavité devait faire au moins trente mètres de haut.

Il cria et entendit sa propre voix ricocher sur les murs et le plafond invisibles, accentuée, étirée par l’écho dans cette froide et sombre caisse de résonance qui déjà le glaçait jusqu’aux os. Vu le son qui lui revenait, il aurait pu se croire non pas dans une caverne sous le Machapuchare, mais sous la voûte élancée d’une cathédrale gothique délabrée et oubliée, devenue l’antre secret d’un roi de la montagne malveillant. Taillée pour porter la voix humaine vers les cieux, pour faire monter vers Dieu louanges et prières, la voûte était en réalité emplie d’un silence sépulcral.

Combien de temps ce silence avait-il régné avant d’être profané par la présence de Jack ? Était-il le premier humain à pénétrer dans cette caverne depuis la création de l’Himalaya, il y avait de ça un million et demi d’années ?

Tout d’abord il crut voir une protubérance rocheuse dans le rayon artificiel de sa lampe. Il s’écoula quelques instants avant que son œil inexpérimenté comprît que là, sur le sol terreux et humide, le regardant fixement, gisait le visage osseux d’un crâne quasiment entier, de la taille d’un melon.

Il se laissa tomber à genoux et se mit immédiatement à enlever, avec ses doigts gantés, la terre et les gravillons qui recouvraient sa trouvaille. Il savait que l’Himalaya abondait en fossiles. À seulement quelques kilomètres de là, sur les pentes nord du Dhaulagiri, le septième sommet du monde, il avait trouvé une ammonite − un mollusque à coquille spiralée datant d’entre cent cinquante et deux cents millions d’années. Muktinath était célèbre pour ses fossiles du début du jurassique. À l’ouest, le Churen Himal, au Népal, et la chaîne des Siwalik, dans le nord du Pakistan, avaient livré un grand nombre d’importants fossiles d’hominidés. Mais c’était la première fois qu’il en découvrait un.

Après avoir nettoyé le crâne, il le leva dans la lumière de sa torche et l’examina avec attention. La mâchoire inférieure manquait, mais sinon, le fossile semblait être en excellent état, avec une mâchoire supérieure presque parfaite et une boîte crânienne intacte. Il était plus grand qu’il n’avait paru à première vue, et pendant quelques instants il pensa qu’il pouvait s’agir d’un crâne d’ours. Puis il nota l’absence de grandes canines et rejeta cette idée. Il semblait s’agir d’un hominidé, ce dont il ne douta plus après l’avoir examiné plus longuement. Cependant, il ignorait si ce crâne avait un rapport avec les autres fossiles d’hominidés trouvés en Himalaya, ni même s’il s’agissait vraiment d’un fossile.

Il pensa à la personne la plus apte à lui apprendre tout ce qu’il y avait à savoir sur ce crâne. La femme qui avait été son amante et qui avait toujours obstinément refusé de l’épouser. Pour le reste du monde, elle était surtout connue en tant que docteur en paléoanthropologie à l’université de Californie, à Berkeley. Pour lui, elle était simplement Swift. Peut-être lui ramènerait-il sa trouvaille en cadeau. Sans nul doute, elle apprécierait ce crâne bien plus que tous les autres souvenirs qu’il avait promis de lui rapporter du Népal, tapis ou thangka.

Jack croyait entendre Didier lui adresser un conseil peu scrupuleux.

« Je te fais confiance, Didier, dit-il tristement. Du reste, il y a encore un petit problème à considérer : réussir à redescendre de cette montagne. »

Il retourna à l’entrée de la rimaye, le crâne dans les mains. Il ouvrit son sac à dos plein à craquer et décida qu’il faudrait abandonner quelque chose s’il devait rapporter ce crâne dans la vallée. Mais quoi ? Pas son sac de couchage. Pas sa trousse de première urgence. Pas les chaussettes, ni les rations du camp de base avancé, ni le Nikon F4.

Il se mit à vider son sac.

Il tomba sur une bouteille à moitié vide de Macallan, un whisky pur malt. Didier et lui aimaient bien le Macallan. En outre, c’était un remède bien plus efficace contre les gelures que des vasodilatateurs comme le Ronicol. L’escalade en haute altitude était l’une des rares occasions où les propriétés médicinales de l’alcool se voyaient légitimées. Et puis il s’agissait d’une urgence.

Jack s’assit sur le sol de la rimaye et dévissa le bouchon. Après quoi il porta un toast à son ami et se prépara à finir la bouteille.

II

… longue vie à la tête d’acier verte…

ROBERT LOWELL

Inde.

Le téléphone sonna.

Pakistan.

Le téléphone sonna de nouveau. L’homme remua dans son lit.

Ces dernières semaines, quand le téléphone avait sonné en pleine nuit, cela avait généralement voulu dire que la situation s’aggravait entre ces deux vieux ennemis.

L’homme se tortilla pour s’extraire des draps, alluma la lampe de chevet et décrocha le combiné, puis s’adossa à la tête de lit capitonnée. Un coup d’œil rapide à sa montre lui apprit qu’il était 4 h 15 à Washington D.C. Mais ses pensées voguaient à seize mille kilomètres de là. Sur le sous-continent indien, on est en plein après-midi, se dit-il, il fait une chaleur étouffante, encore aggravée par les gesticulations des dirigeants indien et pakistanais, et l’effrayante éventualité d’une attaque nucléaire préventive − l’un ou l’autre ayant jugé qu’il s’agissait là du meilleur moyen de gagner une guerre pas encore déclarée.

« Perrins », bâilla l’homme, bien qu’il fût totalement réveillé. Une méchante indigestion, consécutive à un dîner sur le Potomac à bord du yacht présidentiel Séquoia, l’avait empêché de dormir.

Il se concentra sur la voix maussade à l’autre bout de la ligne sécurisée, puis il grogna.

« O.K., dit-il. Je serai là dans une demi-heure. » Il reposa le combiné et jura tout bas.

Sa femme était réveillée et le regardait d’un air inquiet.

« Ce n’est pas…

– Non, grâce à Dieu, dit-il, en balançant ses jambes hors du lit. Enfin pas pour l’heure. Mais il faut tout de même que j’aille au bureau. Quelque chose qui “requiert ma présence de façon urgente”. »

Elle repoussa l’édredon.

« Pas la peine que tu te lèves, dit-il. Reste au lit. »

Elle se leva et enfila un peignoir.

« J’aimerais pouvoir rester couchée, chéri, dit-elle. Mais ce dîner… Je me sens comme une femme enceinte qui aurait dépassé la date de l’accouchement. » Elle se dirigea vers la cuisine. « Je vais faire du café. »

Perrins entra dans la salle de bains d’un pas traînant et se força à rester sous une douche glacée. L’eau froide et le café pourraient être les seuls stimuli dont son cœur bénéficierait jusqu’au soir – tout comme la veille.

Quinze minutes plus tard, il était habillé et se tenait sous le porche de sa maison en briques rouges de style colonial. Il embrassa sa femme, puis il monta à l’arrière de la berline Cadillac noire que son bureau avait envoyé pour venir le chercher.

Ni le chauffeur ni le garde du corps armé assis à l’avant à côté de lui ne desserrèrent les dents durant le trajet jusqu’au Henry G. Shirley Memorial Highway. Ces deux militaires, qui conduisaient et protégeaient Perrins depuis un an, étaient du genre à n’ouvrir la bouche que si on leur parlait. Ils savaient qu’un homme qui se rend à l’aube à une réunion au Pentagone devait avoir autre chose en tête que des préoccupations concernant le temps, exceptionnellement froid, et le dernier match des Redskins.

Juste au sud du cimetière national d’Arlington, l’autoroute bifurquait vers l’est. Apparaissait alors le bâtiment en béton à la forme familière, le plus grand immeuble de bureaux du monde. Perrins trouvait particulièrement opportun que le département de la Défense des États-Unis eût son quartier général à portée de vue de ces Américains morts à la guerre.

La Cadillac déposa Perrins devant l’une des nombreuses entrées du Pentagone, et il entra dans le bâtiment. Parfois, il se disait que tout existait en cinq exemplaires au Pentagone : cinq côtés, cinq étages, cinq couloirs concentriques, et une cour de cinq acres au milieu. Si ça se trouvait, il pouvait même y avoir cinq mille travailleurs déjà à leur poste, sur les vingt-cinq mille employés du Pentagone, même s’il n’était que 5 heures du matin. L’endroit paraissait d’ailleurs bruisser d’activité.

Le National Reconnaissance Office avait son quartier général dans le Département 4C956 et, bien qu’il n’eût pas d’existence officielle, le Bureau des systèmes spatiaux, comme on l’appelait parfois, était assez facile à trouver. Le 4 indiquait le quatrième étage, le C, l’anneau C ; l’anneau A était situé face à la cour, l’anneau C au milieu. Le 9 correspondait au numéro de couloir. Et 56 à celui de la suite abritant les bureaux.

Perrins alla directement dans la salle de conférences, où il trouva plusieurs hommes et femmes, dont certains portaient l’uniforme de leur corps respectif. Tous arboraient une mine sinistre et attendaient l’arrivée du directeur du NRO, Bill Reichhardt, qui entra dans la pièce seulement quelques secondes après Perrins.

Reichhardt, un homme grand, mince, aux cheveux gris, vêtu d’un costume sombre, s’installa en bout de table et adressa un sourire forcé à Perrins. Il eut un hochement de tête à l’adresse d’un homme à lunettes auquel des épaules rondes, un crâne chauve et luisant et des mains jointes avec révérence donnaient l’apparence d’un prêtre fervent et implorant s’apprêtant à demander au Seigneur de bénir leur assemblée.

« Très bien, Griff », dit Reichhardt, d’une voix enrouée. Puis il tira sur son col pour dégager sa pomme d’Adam, comme si ce ton rauque venait d’un chat dans sa gorge et non de sa colère d’avoir été tiré du lit. « Allez-y. »

L’homme à l’allure de prêtre s’éclaircit la voix et prit la parole.

« Je suis certain que tout le monde ici est maintenant au courant de la situation que nous a rapportée hier soir la station de surveillance aérospatiale du NAADC à Cheyenne Mountain. Vous trouverez des informations détaillées dans les rapports que vous avez devant vous. Mesdames et messieurs, je dois vous dire que la situation a été confirmée à la fois par le centre de contrôle de mission norvégien, à Tromsø, et par le centre français, à Toulouse.

– Seigneur, dit quelqu’un. On sait pourquoi ?

– Jusqu’ici, nous n’avons pu avoir de plus amples informations à ce sujet.

– Griff, demanda l’un des participants en uniforme de la marine, quel est le niveau de confidentialité de ces données ?

– Nous parlons d’ISC.

Pour le gouvernement, un dossier classé ISC représentait le top du top secret. Qualifiant des questions d’une confidentialité véritablement olympienne, ISC signifiait « informations sensibles cloisonnées ».

« Alors, quel est le remède préconisé ? » demanda un militaire de l’armée de terre.

Reichhardt leva les yeux de son bloc-notes et haussa les sourcils.

« Qu’en dites-vous, Griff ? Des idées géniales ?

– Je suggérerais une mission de reconnaissance à basse altitude, monsieur. Nous devrions envoyer quelques U-2R survoler la zone. Vingt-quatre heures sur vingt-quatre.

– Alvin ? » Reichhardt tournait à présent ses regards vers l’un des représentants de la force aérienne.

« Eh bien, monsieur, je pense à la survie du matériel. J’entends par là les avions. Or l’U-2R n’est pas un appareil particulièrement résistant. Il a été créé dans un seul et unique but : des vols de longue durée à basse altitude et à faible vitesse. Il était déjà facile de le descendre au début des années soixante, quand les Russes ont coincé Gary Powers. » L’homme haussa les épaules. « Alors d’autant plus aujourd’hui. Cependant… »

Perrins approuva ce discours d’un hochement de tête.

« Selon moi, dit-il, interrompant l’officier de l’aviation, les deux parties risquent de voir d’un mauvais œil toute présence militaire américaine dans la région. Les Indiens nous considèrent comme les alliés naturels du Pakistan. Or depuis le début de ce conflit, c’est la Chine qui soutient le Pakistan, pas nous. Si l’un de ces U-2 se fait descendre, cela pourrait compromettre nos chances de réussir une honnête négociation de paix.

– Est-ce là ce que nous voulons ? s’interrogea Reichhardt. Négocier honnêtement la paix ?

– Sur un plan stratégique, il n’y a rien à gagner à laisser une guerre se développer, Bill. »

Reichhardt hocha lentement la tête, puis étudia la couverture du rapport posé devant lui. Il tapota dessus avec la pointe de son portemine, jusqu’à ce que les points commencent à former une constellation.

« Alvin ? Vous alliez ajouter quelque chose, je crois », rappela-t-il à l’homme de l’armée de l’air.

– Cependant, dans le domaine de la photographie de haute précision, aucun avion ne peut faire le boulot aussi bien qu’un U-2. Si nous pouvions être certains de ne lancer que quelques missions, à des moments où la météo est la plus favorable, disons quand la zone de reconnaissance est dégagée à plus de 75 pour cent, je serais beaucoup plus optimiste quant à des résultats rapides.

– Ils auront de meilleures photos du terrain, grommela Perrins. Mais les batteries de missiles sol-air de la région les verront d’autant mieux.

– On ne peut rien y faire », rétorqua sèchement Reichhardt. Il jeta un coup d’œil à Perrins et ajouta : « J’entends bien ce que vous dites, Bryan, mais à court terme je ne crois pas que nous ayons d’autre choix que de prendre le risque.

– C’est votre décision, Bill, dit Perrins, en haussant les épaules.

– Alvin ? Je veux que ces U-2 décollent immédiatement.

– Bien, monsieur.

– Nom de code… » Reichhardt se tapota les dents avec son portemine. « Quelqu’un a une idée ? Je préférerais qu’on évite ces noms de code générés par ordinateur. Ils ne signifient rien et je n’arrive jamais à me les rappeler.

– Icare ? proposa Perrins.

– Je ne pense pas, non, dit Reichhardt en rigolant. Je veux dire, ne serait-ce pas tenter le sort ? »

Perrins lui rendit son sourire, affectant l’innocence.

« Nous ne voulons pas que nos ailes fondent. Non, nous appellerons cette opération Bellérophon. B-E-L-L-É-R-O-P-H-O-N. » Il ricana encore une fois et ajouta : « Informez-vous si vous ne savez pas ce que ça veut dire, Bryan. Bellérophon a volé jusqu’à l’Olympe sur Pégase. » Il rit de nouveau, l’air content de lui. « C’est l’avantage d’avoir étudié à Harvard », lâcha-t-il.

Perrins, qui était un ancien de Yale, hocha silencieusement la tête. Il faillit faire remarquer que Zeus avait envoyé un taon pour piquer le cheval qui rua et désarçonna Bellérophon, mais il se ravisa, décidant que cela pouvait attendre la prochaine réunion. Si les U-2 réussissaient leur mission, personne ne se soucierait plus du nom de code. En revanche, s’ils échouaient, il pourrait alors rappeler à Reichhardt l’histoire de Bellérophon, comme s’il venait juste de s’en souvenir. Infantile, mais plaisant. Dans le renseignement, on s’amusait comme on pouvait. Surtout quand on travaillait avec le Pentagone.

III

Première méprise de Dieu : l’homme ne trouva pas les animaux amusants, il régnait sur eux, il ne voulait même pas être « animal ».

FRIEDRICH NIETZSCHE

De l’autre côté de Bay Bridge, sur l’Interstate 80, après San Francisco, l’East Bay comprenait les comtés d’Alameda et de Contra Costa, Oakland et Berkeley étant les deux destinations les plus probables pour toute personne engagée sur cette route. Bien que les deux villes fussent quasiment contiguës, quelque chose de moins tangible que des contreforts montagneux séparait Oakland, cité ouvrière, de sa voisine plus riche, située plus au nord. Berkeley était une ville d’étudiants, avec l’université de Californie au faîte de ses collines. Quelques personnes éclairées la voyaient comme le plus important centre intellectuel à l’ouest de Chicago, l’Athènes de la côte Pacifique. Mais pour la plupart des Américains − ceux, sans doute, qui n’avaient pas oublié les mouvements pour la paix de la fin des années soixante et du début des années soixante-dix − Berkeley restait synonyme de radicalisme pur et dur. Drogues, sit-in et bombes lacrymogènes dans People’s Park.

La réalité était différente. Près de trente ans après que l’université eut été le théâtre de la plus grande arrestation de masse de l’histoire de la Californie, Berkeley avait pris une orientation plus conservatrice. Il y avait toujours beaucoup de militants et de pamphlétaires sur Sproul Plaza, au niveau de Sather Gate, l’entrée depuis laquelle on accédait à la plus ancienne partie du campus. Mais pour le docteur Stella Swift, Berkeley n’était qu’une petite ville universitaire dotée de tous les vices et vertus d’une petite ville universitaire. Parmi tout ce qui était considéré comme radical à Berkeley, peu de choses auraient impressionné les figures de la vraie gauche qu’elle avait fréquentées, d’abord en Australie, puis en Angleterre, étant la fille unique de deux éminents socialistes. Tom, son père, professeur de philosophie à l’université de Melbourne, puis à Cambridge, était un auteur et un penseur extrêmement influent. Judith, sa mère, était une artiste connue, fille de Max Bergmann, l’un des fondateurs d’un institut de recherche sur le marxisme libertaire, connu sous le nom d’École de Francfort. Avant d’aller étudier la biologie humaine à Oxford, Swift avait rencontré tous ceux qui comptaient dans le socialisme international. Après quoi, trouvant le milieu de ses parents ennuyeux, elle l’avait rejeté – tout comme l’un de ces jeunes pamphlétaires qu’elle voyait à présent sur Sproul Plaza, en train de protester contre la politique étrangère des États-Unis au Moyen-Orient, eût pu rejeter les valeurs conservatrices de ses propres parents.

Tout en traversant Sproul Plaza, Swift se disait qu’étant étrangère et, par conséquent, n’ayant pas le droit de vote, elle pouvait plus facilement se désintéresser de la politique et se concentrer sur ses recherches et son enseignement. C’était l’une des raisons pour lesquelles elle avait choisi de préparer son doctorat en paléoanthropologie à Berkeley.

Swift passait l’essentiel de sa vie professionnelle dans le coin sud-est du campus, à Kroeber Hall. Elle pénétra dans le bâtiment, monta au premier étage, puis gagna l’un des amphis où des dizaines d’étudiants de première année attendaient déjà son arrivée.

Elle posa sa serviette sur la table. Puis elle regarda avec dédain l’un de ses étudiants, un sportif de carrure impressionnante nommé Todd, qui lisait Penthouse avec ostentation.

« Qu’est-ce que vous lisez, Todd ? demanda Swift en faisant le tour du bureau. Vous vous remettez à niveau en biologie humaine ? Bonne idée, parce que ça n’a pas l’air d’être votre point fort, jusqu’ici. »

Un étudiant, ami de Todd, s’esclaffa bruyamment et donna un coup de coude dans les côtes de son camarade. Profitant de cette diversion momentanée, Swift arracha le magazine des mains de Todd, aux doigts gros comme des bananes, et le feuilleta d’un air songeur.

Le copain de Todd lui donna un nouveau coup de coude, comme pour le pousser à réagir.

« En fait, répondit Todd avec un large sourire, il y avait quelqu’un, dans ce numéro, qui me faisait penser à vous, docteur Swift.

– Vraiment ? dit-elle calmement. À quelle page ?

– Page 32.

– Je vais vous dire une chose, Todd, déclara-t-elle en tournant les pages. Vous êtes courageux d’apporter Penthouse sur ce campus. J’espère que quelqu’un vous a lu vos droits Miranda.

– Mes quoi ?

– L’avertissement qui tire son nom de l’arrêt de la Cour suprême établissant des lignes directrices pour la protection des personnes en état d’arrestation.

– Pas de doute, il est en état d’arrestation », ricana le copain.

Swift trouva la page et accorda à son sosie supposé une attention sincère.

« Alors, dit Todd. Qu’en pensez-vous ? »

La fille, sur la photo, était grande, avec des yeux verts et une belle crinière rousse. Elle avait un nez long, mais distingué, une grande bouche sensuelle. Elle était, elle aussi, bien proportionnée, avec des formes généreuses, bien que Swift estimât avoir de plus jolies jambes. Malgré la pose, il y avait une ressemblance indéniable.

« Alors elle vous fait penser à moi, n’est-ce pas Todd ?

– Un peu. »

Swift balança le magazine sur le bureau de l’étudiant puis, retournant au tableau, elle trouva une craie et se mit à écrire en grandes capitales. Quand elle eut fini, elle pointa son doigt sur le mot écrit au tableau, et déclara :

« Voilà à quoi vous, vous me faites penser, Todd. »

Fronçant les sourcils, Todd déchiffra le mot tout haut.

« Acanthocephalus, lut-il. Qu’est-ce que c’est que ce truc ?

– Je suis heureuse que vous me le demandiez, Todd, dit Swift en souriant. L’Acanthocephalus est un parasite qu’on trouve couramment chez les poissons. Un ver à la tête couverte de piquants qui a en commun avec vous une caractéristique physique rare.

– Laquelle ?

– Ses organes génitaux sont beaucoup plus gros que son cerveau. »

Todd eut un sourire gêné, et le reste de la classe explosa de rire.

Swift attendit que le brouhaha s’apaise pour capter leur attention. Il y avait des fois où enseigner avait un côté tribal. Pour maintenir votre statut de membre dominant, vous deviez accepter un défi et vaincre votre adversaire devant tout le groupe social. Swift aimait bien ces bras de fer avec de jeunes mâles comme Todd. Certaine à présent d’avoir toute l’attention de la classe, elle décida d’attaquer sa conférence en improvisant à partir de sa plaisanterie sur l’Acanthocephalus.

« Malgré ce que Todd pourrait croire, dit-elle, les organes sexuels humains n’existent pas isolément. Leur évolution est inextricablement liée à la façon dont les femmes donnent naissance aux enfants, à la taille du cerveau humain et à notre aptitude à fabriquer des outils. Notre comportement en matière de reproduction de l’espèce – même lorsqu’il est aussi inhabituel que l’attitude sexuelle que vient d’afficher Todd, qui réduit les mâles les moins dominants au statut de simples spectateurs dans l’ensemble du processus reproductif –, notre comportement donc est aussi important que nos cerveaux plus développés pour tenter d’expliquer les destins différents de l’homme et du singe dans leur évolution respective.

« Je dis “tenter d’expliquer”, car l’origine des humains modernes, les Homo sapiens, c’est-à-dire vous et moi, est une question controversée parmi les paléoanthropologues, et les données dont nous disposons sont, au sens littéral du terme, fragmentaires. On pourrait comparer ces fragments aux pièces d’un puzzle, sauf qu’il n’y a pas qu’un seul puzzle. Il y en a beaucoup, et il y a d’innombrables pièces. Et elles sont toutes mélangées.

« Par exemple, nous ne savons pas vraiment pourquoi nos cerveaux sont aussi gros, tout comme nous ignorons pourquoi le pénis humain est plus gros que celui du gorille. Oui, même votre pénis, Todd. Et si le pénis humain est plus gros que celui d’un gorille, pourquoi les testicules humains sont-ils plus petits que ceux du chimpanzé ? Cela tient-il simplement au fait que le chimpanzé a une plus grande activité sexuelle ? Ou bien l’homme a-t-il développé des testicules plus petits pour faciliter la bipédie ? »

Swift s’assit au bord de son bureau et haussa les épaules.

« Les théories foisonnent, mais la réponse honnête c’est que nous ne le savons pas. Pas plus que nous ne pouvons dire lequel est apparu le premier, du grand singe bipède ou du grand singe au cerveau développé. Qu’y avait-il dans cet environnement primitif qui exigeait qu’un genre d’anthropoïde particulier dût avoir un cerveau sensiblement plus gros ? N’oubliez pas que la taille du cerveau n’est pas nécessairement liée à l’intelligence. Prenez, par exemple, le cerveau de deux célèbres poètes. Celui de Walt Whitman pesait 1,25 kg et celui de Byron 2,30 kg, presque deux fois plus. Cela veut-il dire que Byron était un poète deux fois plus doué que Whitman ? Bien sûr que non.

« Cependant, il serait absurde que nous ayons un cerveau quatre fois plus gros que celui du chimpanzé si nous n’en tirions quelque avantage. Après tout, le cerveau demande beaucoup d’énergie pour bien fonctionner. Bien qu’il ne représente que 2 % du poids du corps, le cerveau humain requiert pas moins de 20 % de l’énergie disponible. Les capacités cérébrales accrues du cerveau humain ont évolué pour une bonne raison. Mais laquelle ? Sincèrement, personne n’en sait rien.

« On ne peut pas dire que les grands singes soient un groupe de primates particulièrement florissant, si on les compare avec leurs cousins les plus proches, les cercopithécoïdes, ou singes de l’Ancien Monde. Car comparativement à ceux-ci, l’histoire des grands singes est réellement celle d’une diversité sur le déclin. Les fossiles suggèrent que les grands singes périclitaient déjà vers le milieu du miocène, il y a dix à quinze millions d’années, les singes proprement dits étant alors plus nombreux et présentant une bien plus grande diversité.

« Si nous pouvions faire comme si nous ignorions notre statut simien, louer à Michael J. Fox sa machine à remonter le temps en forme de DeLorean et repartir cinq ou six millions d’années en arrière, vers le milieu du pliocène, nous découvririons que les singes étaient les primates dominants de la planète tant ils étaient nombreux. On pourrait même penser qu’ils avaient davantage de chances d’hériter de la terre, tandis que leurs cousins plus grands, plus lents, qui marchaient en s’appuyant sur leurs phalanges ou par brachiation représentaient une impasse de l’évolution.

« Mais si nous pouvions reprendre notre machine à remonter le temps et nous rapprocher de notre époque de quelques centaines de milliers d’années – combien d’années exactement, c’est aussi une question extrêmement controversée parmi les paléoanthropologues –, nous remarquerions qu’un grand singe bipède bien particulier semblait présenter une réelle promesse d’évolution et mériter toute notre attention.

« Pourquoi cette petite branche d’une espèce numériquement réduite devait-elle soudain se développer de façon aussi spectaculaire, cela demeure un mystère pour les scientifiques et, pour nous, c’est le sujet le plus intéressant qui soit. Mais plus nous comprenons à quel point nous avons du grand singe en nous, plus cette question devient pertinente. Je ne parle pas seulement de Todd, mais de nous tous.

« Certains d’entre vous se souviendront peut-être qu’en 1540 Copernic publia les résultats de ses observations astronomiques, qui rendirent définitivement caduque la vision ptolémaïque de l’univers selon laquelle le soleil et les étoiles tournaient autour de la planète terre. Avec raison, on pourrait trouver étrange qu’il dût s’écouler encore quatre cents ans avant que la paléoanthropologie soit capable d’éradiquer l’orthodoxie dominante qui voyait l’homme comme le produit inéluctable et ultime de l’évolution sur terre. Nous savons aujourd’hui qu’on ne peut envisager l’évolution comme une progression constante, comme une succession linéaire inexorable dont le résultat est l’Être ultime – l’Homme en personne. La nature n’est pas aussi cartésienne. Et plus tôt vous serez capables de rayer de vos esprits le mythe de l’évolution progressive qui voit le grand singe tel un être inférieur, dépassé par un cousin arriviste s’évertuant à accomplir son destin nietzschéen, plus tôt vous pourrez vous considérer comme de vrais paléoanthropologues. À cette fin, je tiens à passer le temps qui nous reste à considérer notre statut de grands singes.

« En 1962, ce n’était pas Johnny Weissmuller qui interprétait Tarzan, mais Jock Mahoney. Je ne sais pas qui jouait le rôle de Cheeta, sa fidèle amie chimpanzé, mais disons qu’entre elle et Tarzan, la performance d’acteurs s’équilibrait. Quoi qu’il en soit, on était encore capable d’occulter toute incrédulité et d’accepter la validité du scénario d’Edgar Rice Burroughs, à savoir que l’homme et le singe étaient si proches qu’un homme pouvait être élevé au milieu des singes et, devenu adulte, en venir à les dominer.

« À la même époque, un scientifique du nom de Morris Goodman mit en lumière un fait que l’on avait plus ou moins oublié : la découverte, par George Nuttall, professeur en biologie à l’université de Cambridge, que la chimie des protéines sanguines pouvait être utilisée pour déterminer le degré de parenté génétique entre les primates supérieurs. Goodman utilisa la méthode de Nuttall – l’analyse des protéines du sérum sanguin – et découvrit que les antigènes de l’homme et du chimpanzé sont pratiquement identiques. À l’époque, tout le monde croyait, à l’exception peut-être de Tarzan et de Cheeta, que le chimpanzé avait plus de traits communs avec le gorille qu’avec l’homme. Mais Goodman prouva qu’il n’en était rien.

« Depuis, usant de techniques bien supérieures à celles de Goodman, les spécialistes en anthropologie moléculaire – à commencer par deux chercheurs de cette université, Vince Sarich et Allan Wilson – ont pu quantifier l’étonnante découverte de Goodman. »

Swift but un verre d’eau, puis expliqua comment, en analysant l’albumine, l’une des protéines présentes dans le sang, on pouvait mesurer des écarts minimes, de l’ordre d’un acide aminé sur cent, et, de fait, établir une différence précise en termes d’ADN, entre une espèce et une autre.

« Les chiffres sont assez impressionnants, poursuivit-elle. Et d’une certaine façon, ils sont également choquants. Quand l’ADN entre deux espèces de grenouilles accuse une différence pouvant atteindre 8 %, l’ADN entre le singe et l’homme présente un écart de seulement 1,6 %. Rendez-vous compte : 1,6 % ! »

Swift inscrivit le chiffre au tableau, puis elle marqua une pause afin de laisser le temps à cette donnée de s’ancrer dans l’esprit de ses étudiants. Elle secoua la tête comme si ce chiffre l’impressionnait toujours. Ce qui était effectivement le cas.

« Vous savez, c’est une différence plus petite que celle existant entre l’ADN de deux espèces de gibbons, ou entre l’ADN d’un cheval et celui d’un zèbre, ou encore entre celui d’un chien et celui d’un renard, mais surtout, entre l’ADN d’un chimpanzé et celui d’un gorille. En d’autres termes, nous sommes plus proches du chimpanzé que celui-ci du gorille.

« 1,6 %, ce n’est pas une bien grande différence pour expliquer l’existence d’hommes tels qu’Aristote, Shakespeare, Michel-Ange, Mozart, Wagner, Picasso, Einstein. Mais leur œuvre est peut-être d’autant plus remarquable, si l’on envisage la question par l’autre bout de la lorgnette. Peut-être vous souvenez-vous de ce que disait Arthur Stanley Eddington, à savoir que si un nombre infini de singes tapotaient sur des machines à écrire, ils pourraient écrire tous les livres contenus au British Museum. Mais le fait est que chacun de ces livres a été écrit par un homme dont le matériel génétique est semblable à 98,4 % à celui du chimpanzé.

« Jared Diamond, qui est professeur de physiologie dans cette université, a défendu l’idée que l’homme serait le troisième chimpanzé. Il a fondé sa thèse sur une école de taxonomie appelée cladisme. Selon cette école, la classification des êtres vivants doit être objective et uniforme, fondée sur les distances génétiques ou les durées de divergence. Diamond avance l’argument suivant : le chimpanzé, le gorille et l’homme appartiennent tous au même genre. Selon lui, ce n’est pas parce que notre nom de genre, Homo, a été proposé en premier que cela doit nous octroyer la priorité zoologique. La vision anthropocentrique du monde en prend un coup : car nous devons considérer qu’il existe aujourd’hui sur terre non plus une, mais quatre espèces du genre Homo – le chimpanzé commun, le chimpanzé pygmée, l’homme et, un peu plus éloigné de lui, le gorille.

« Ce n’est pas une idée inintéressante, surtout quand on pense aux premiers spécimens de grands singes et à l’origine de leurs noms. On dit que le mot "chimpanzé" vient d’un mot luso-angolais signifiant "pseudo-homme". Orang-outan signifie "homme des bois" en malais. Et bien que le mot gorille soit grec, il pourrait également venir d’un autre mot africain dont le sens est "homme sauvage". Peut-être est-ce la terminologie latine qui nous a fait oublier qui sont et ce que sont ces créatures. Pensez-y.

« Quatre espèces d’hommes différentes, quand jusqu’ici nous pensions qu’il n’en existait qu’une. Voilà qui règle la question que posent les astronomes et les cosmologues partout dans le monde : sommes-nous seuls dans l’univers ? À l’évidence, la réponse est non. Non, nous n’avons jamais été seuls.

« Certains d’entre vous savent peut-être que, dans leur effort pour protéger du braconnage les populations de gorilles et de chimpanzés en diminution, un certain nombre de pays africains se sont réclamés des arguments du professeur Diamond pour changer leurs lois sur l’homicide et y inclure ces nouvelles espèces du genre Homo. Dans ces pays, tuer un gorille sera bientôt considéré comme un meurtre et le coupable puni avec toute la sévérité requise par la loi. Très louable, oui. Mais gardons présent à l’esprit qu’Homo sapiens n’est pas la seule espèce d’Homo qui s’emploie à massacrer ses congénères. Jane Goodall a assisté, pendant plusieurs années, à l’extermination systématique d’un groupe de chimpanzés par un autre. Pourquoi cette hécatombe a-t-elle pris si longtemps ? s’interroge Goodall. Par manque d’outils meurtriers efficaces comme ceux qu’Homo sapiens excelle à fabriquer, pense-t-elle. Les travaux de Dian Fossey sur les gorilles suggèrent fortement qu’un grand singe – surtout en bas âge – court le même risque de se faire tuer par l’un de ses congénères qu’un Américain moyen.

« Je viens de le dire, ce sont les outils qui font de l’homme le tueur le plus efficace de la planète. Mais qu’est-ce qui est apparu en premier ? Le cerveau développé ou les outils ? On pourrait penser qu’un cerveau plus développé serait la condition première de la fabrication d’outils efficaces. Cependant, l’analyse des fossiles montre qu’il n’existe pas de relation aussi claire. Vous serez peut-être surpris d’apprendre qu’il y a quarante mille ans, l’homme de Neandertal possédait un cerveau plus gros que celui de l’homme moderne, et pourtant ses outils ne présentent pas une bien grande sophistication. Malgré tout, je pense que le cerveau plus volumineux du Neandertal – environ 3 % de plus que le nôtre – devrait gommer tous les préjugés selon lesquels cet homme était stupide parce qu’il avait le front fuyant. Cela dit, à quoi lui servaient les capacités accrues de ce cerveau, nul ne le sait.

« Quant à ce qui a causé ce qu’il est convenu de considérer comme la scission entre l’homme et le grand singe – ce que nous appelons volontiers le “grand bond en avant” –, du pouvoir du cerveau ou de la fabrication d’outils, la réponse doit se cacher quelque part dans ces fameux 1,6 % de nos gènes. Peut-être voudrez-vous prendre le temps de réfléchir à cette question. Assurément, les théories que vous avancerez n’auront ni plus ni moins de poids que celles défendues par quiconque jusqu’ici. Comme vous le découvrirez bientôt par vous-mêmes, je l’espère, il y a peu de certitudes dans le monde de la paléoanthropologie. Et même si cette discipline fait partie des sciences naturelles, elle n’a pas grand-chose de scientifique. La méthode empirique ne joue qu’un tout petit rôle dans notre travail… »

Swift jeta un coup d’œil à sa montre : les soixante-et-une cloches carillonnaient au campanile de Sproul Plaza. Trois fois par jour, c’était l’occasion d’un concert live de dix minutes. Celui-ci sonnait midi et annonçait la fin de la conférence de Swift. Ses étudiants se levaient déjà, rangeaient leurs blocs-notes et leurs stylos. « O.K., dit-elle, élevant la voix dans le brouhaha qui allait grandissant, nous allons en rester là. Simplement, n’oubliez pas ce qu’a dit Matt Cartmill, de l’université Duke : “Toutes les sciences sont étranges d’une certaine façon, mais la paléoanthropologie est l’une des plus étranges qui soit.”

– Ça c’est sûr, grommela Todd. Je commençai juste à m’habituer à l’idée d’être un singe.

– Il ne te faudrait pas longtemps pour t’y faire, dit l’une des étudiantes, d’un ton plein de sous-entendus. Je t’ai vu manger, Todd. »

Todd sourit, bon prince.

« Mais quatre sortes d’hommes ? dit-il, en secouant la tête. Je comprends que cela puisse être une bonne nouvelle pour vous, les filles. Peut-être que vous avez désormais une chance de vous faire baiser. Mais si tu veux mon avis, c’est plutôt inquiétant. Imagine un peu. Tous ces chimpanzés, tous ces gorilles dans les zoos ? Suppose qu’ils s’aperçoivent qu’ils ne sont pas des animaux, qu’ils lisent la Constitution. Alors on sera vraiment dans le pétrin. »

« Connais-toi donc toi-même, ne présume pas d’être le scrutateur de la divinité ; la seule étude qui convienne au genre humain, c’est celle de l’homme. »

Peu après avoir lu cette phrase d’Alexander Pope, à seize ans, Swift l’adopta comme devise et comme philosophie de vie. Il lui sembla que les origines de l’homme l’avaient toujours passionnée, et un intérêt précoce pour le sexe et la procréation fit bientôt place à une quête plus fondamentale : découvrir son propre héritage génétique.

Cependant, le moment où Swift avait compris très clairement qu’elle voulait consacrer sa vie à « l’étude de l’homme » pouvait être daté précisément. Non sans à-propos, ce moment était lié à une scène de révélation symbolique : quand, avec une prudence infinie, le grand singe touche le monolithe, dans 2001, l’Odyssée de l’espace, de Stanley Kubrick, et se trouve doté de l’aptitude à fabriquer des outils/des armes, il avait également touché l’imagination adolescente de Swift. Ce fut alors que, accompagnée de la tumultueuse fanfare des trompettes nietzschéennes, la jeune fille avait vu la voie qui s’ouvrait à elle.

À présent, des années après le début de sa propre odyssée intellectuelle, l’énigme du grand bond en avant de l’homme – l’avantage génétique qui avait fait d’Homo sapiens un être si particulier – restait un mystère pas moins insondable que le monolithe noir et menaçant de Kubrick. Et fondamentalement, ce mystère ne pouvait être mieux décrit.

Le passage du Neandertal à Homo sapiens ne datait que de deux cent mille ans – un trentième du temps nécessaire pour séparer les grands singes des humains – et leurs génomes ne différaient que d’un demi-point de pourcentage. Et pourtant, le premier avait échoué quand le second avait réussi.

Pourquoi ?

Il n’existait pas le moindre indice permettant d’écailler le granit dur et noir de ce mystère.

L’explication aujourd’hui la plus répandue quant à la séparation du Neandertal et du Sapiens était que l’homme moderne avait acquis le langage, considéré comme un avantage au plan de l’évolution. En effet, la paléoanthropologie ne mettait plus l’accent sur l’homme en tant que grand singe tueur fabricant d’outils, vision qui avait tant séduit Stanley Kubrick. Toutefois, cette explication n’aboutissait qu’à un mystère encore plus épais.

Quelle évolution anatomique le Neandertal n’avait-il pu réaliser, qui s’était soldée par l’aptitude de l’homme moderne au langage signifiant ?

Pour rentrer chez elle, Swift dut monter la pente assez raide d’Euclid Avenue.

Comme beaucoup de maisons dans la partie nord de Berkeley, un quartier tranquille, verdoyant, où vivaient des chercheurs et des gens exerçant des professions libérales, la demeure de Swift était un chalet à colombages, tout à fait en harmonie avec ce paysage boisé. Cette maison avait coûté cher, et c’étaient les grands bronzes de la mère de Swift – ils atteignaient des prix élevés dans les salles des ventes de Londres et de Manhattan – qui avaient permis à la jeune femme de se l’offrir.

Une fois dans son grand bureau rempli de plantes vertes, avec sa mezzanine pleine de livres et son piano demi-queue, Swift débrancha le téléphone, s’allongea sur le sofa et fuma une cigarette pour se calmer. Elle fumait rarement, n’usait de tabac que de façon quasi médicinale, recherchant un effet tranquillisant. Elle ne tira que deux grandes bouffées de la Marlboro qu’elle tenait entre ses doigts chargés de bagues en or – des bagues si grosses qu’elles ressemblaient aux clés d’un saxophone – puis elle l’éteignit. Elle réfléchissait à la façon de passer le reste de l’après-midi, quand elle s’assoupit…

Elle se réveilla en sursaut, jeta un coup d’œil à sa montre.

17 heures.

L’après-midi était très entamé.

L’interphone résonna plusieurs fois, telle une guêpe furieuse, comme si quelqu’un s’acharnait depuis un certain temps sur le bouton. Qui cela pouvait-il être ? L’un de ses étudiants ? Un collègue, peut-être ? Son voisin venu se plaindre de l’entendre jouer du piano trop tard le soir ?

« Merde. »

Swift fit prestement glisser ses longues jambes du canapé et traversa le plancher de frêne poli pour aller répondre.

« Qui est-ce ? soupira-t-elle d’un ton revêche.

– Jack, dit la voix.

– Jack, répéta-t-elle bêtement. Jack comment ?

– Seigneur, Swift. Combien de Jack connais-tu ? Jack Furness, bien sûr.

– Jack ? »

Swift poussa un cri ravi et écrasa le bouton pour ouvrir la porte d’entrée. Ne s’arrêtant que pour vérifier son apparence dans le lourd miroir doré accroché dans le couloir, elle descendit les marches de l’escalier deux à deux jusqu’au rez-de-chaussée, ouvrit la porte à la volée.

Jack se tenait sur le seuil, presque au garde-à-vous, une grande boîte en bois sous son bras musclé. Il portait un polo bleu marine, une veste sport en tweed marron et arborait un sourire aussi grand et resplendissant que sa montre de sportif. Il était plus mince que dans le souvenir de Swift, il avait même les traits un peu tirés. Vu son visage buriné, il avait dû traverser des épreuves difficiles durant son expédition dans l’Himalaya. Mais Swift savait peu de choses de la tragédie qu’il avait vécue, hormis un bref communiqué sur CNN Online et trois lignes dans le San Francisco Chronicle la semaine précédente, annonçant que l’expédition composée de deux hommes partis escalader tous les grands sommets himalayens en un an s’était terminée par un drame : Didier Lauren avait été tué dans une avalanche.

Swift se jeta dans les bras de Jack et le serra fort avant de reculer d’un pas pour fixer sur lui un œil accusateur.

« Jack, le sermonna-t-elle. Et si j’avais été sortie ? Pourquoi est-ce que tu n’as pas téléphoné ?

– J’ai appelé, mais ton téléphone était débranché.

– Je voulais dire : pourquoi est-ce que tu n’as pas téléphoné du Népal ? Ou envoyé une lettre en express ou, encore mieux, un e-mail ? »

Il haussa les épaules. « Pendant un moment, je n’avais pas grand-chose à dire à qui que ce soit. Tu as appris ce qui s’est passé, j’imagine ?

– Dans le Chronicle. Mais ils n’ont pas dit grand-chose de plus que dans les dépêches. À savoir que Didier avait été tué dans une avalanche et que tu avais survécu. »

Elle l’étreignit encore une fois, puis l’entraîna dans le couloir.

« Pas seulement Didier, dit-il. Il y a aussi cinq sherpas qui sont morts.

– Mon Dieu ! C’est affreux pour toi.

– Oui. Ç’a été affreux.

– Je suis contente que tu n’aies rien, Jack », dit-elle en fermant la porte.

Elle le conduisit dans le salon, le poussa dans un grand canapé profond, puis lui prépara un verre. Un Macallan. Son fortifiant préféré.

« Quand es-tu rentré ?

– Hier.

– Hier ? Et tu as attendu tout ce temps pour venir me voir ?

– En fait, je suis rentré hier soir. Tard. Et j’étais crevé. »

Jack vida son verre et la regarda longuement. Swift était encore plus belle que dans son souvenir. Elle avait les jambes bronzées, bien galbées. Elle les croisa après s’être assise sur une petite chaise en bois en face de lui.

« Il n’y a personne en particulier ? demanda-t-il. Je veux dire, ce soir.

– Pas ce soir, non.

– Bien. Je peux m’en resservir un ?

– Je t’en prie. »