Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Fachliteratur

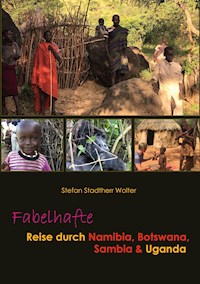

- Serie: Fabelhafte Reisen

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2022

Ein Stück Afrika gefällig? Pinguine, donnernde Wasserfälle, hitzeflimmernde Savannen, buntgefiederte Vögel und die letzten Berggorillas dieser Erde - das sind nur wenige Facetten zweier Reisen vom Kap der Guten Hoffnung hinauf ins zentrale Afrika. 2016/19 rattert der Reisebus über staubige Pisten gen Norden. Pflanzen als Überlebenskünstler, Felszeichnungen - Jahrtausende alt und geheimnisumwoben - Begegnungen mit Menschen verschiedener Ethnien, sogar deutsche Kultur im vormaligen Deutsch-Südwestafrika: das ist Namibia. Faszinierend sind die Tierwelt Botswanas und die Victoriafälle in Sambia. Und exklusiv ist die Reise quer durch Uganda, gern als die "Perle Afrikas" bezeichnet. Der Eindruck täuscht nicht. Doch was, wenn sich beim Besuch des Hirtenvolkes Karamojong die Zahnwurzel entzündet?

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 533

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Hinweis:

Zum Schutz der Persönlichkeitsrechte Dritter wurden die Namen der mitreisenden Personen sowie deren Herkunftsorte geändert. Ähnlichkeiten sind rein zufällig. Die Darstellungen erfolgen aus dem Blickwinkel des Autors. Trotz aller Sorgfalt kann keine Haftung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit übernommen werden.

Um zu verdeutlichen, dass es sich bei „Schwarzen“ um ein ethnisches sowie politisches Konstrukt, zumeist mit dem Hintergrund von Rassismuserfahrungen, und nicht um eine biologisch klassifizierbare Gruppe handelt, wird in diesem Buch „Schwarz“ auch in adjektivischer Verwendung groß geschrieben.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

Sonne, Sand und Wasserfälle: Namibia, Botswana, Sambia (2016)

Von den Karamojong zu den Berggorillas: Uganda (2019)

Wer die Enge seiner Zeit ermessen will, studiere Geschichte. Wer die Enge seiner Heimat begreifen will, der reise.Kurt Tucholsky

Vorwort

Fabelhaft- dass es noch gibt, was selten geworden ist in Zeiten von Blogs und Social Media, flackernd und flimmernd vor dahin geworfenen Worten und abgefeuerten Schnappschüssen. Nichts gegen das. Auch ich bin up to date und bediene mich dieser Kanäle im Hier und Jetzt. Doch abgesehen davon, dass vieles von dem noch gar nicht existierte, als ich mit Michael (M2) durch die Welt zu reisen begann, hatte ich immer das Ziel, Gesehenes und Erlebtes nachhaltiger zu reflektieren und weiterzugeben. Dies um so mehr, als sich die Formen des Mitteilens in den letzten drei Jahrzehnten drastisch änderten. Saß man Anfang der 1990er Jahre noch geduldig in einer „Bilder-Runde“ zusammen, mit (mitunter auch ermüdenden) Erzählungen, so änderte sich das einerseits mit der Bilderflut der Digitalkameras und später den Smartphones, andererseits mit den zeitweilig immer günstiger werdenden Kurztripangeboten. Nicht nur immer mehr Bilder wurden produziert, es wurde auch häufiger gereist. Und als wir 2009 erstmals auf einer der AIDA‘s übers Meer schipperten, riet der Kapitän bereits recht uncharmant: „Verschonen Sie Ihre Angehörigen mit ihren Bildern, die werden mit den eigenen schon nicht mehr fertig!“

Zu dieser Rasch- und Schnelllebigkeit, dem Reise-Konsum, wie er sich breit gemacht hat und wie er unserer Erde nicht uneingeschränkt verträglich ist, gehören vielfach auch jene Rundreisen, die man, wie auch wir es gelegentlich tun, nach dem Katalog aussuchen kann, um fernere Länder und Kulturen zu ergründen. Toll, dass es diese Reisen gibt und Respekt vor jenen, die sich mitunter auch im höheren Alter noch aufmachen, um ihren Horizont zu erweitern. Skeptisch werde ich persönlich nur dann, wenn Reisen wie Kleidungsstücke von der Stange „gekauft“ und im Nachhinein gar nicht verarbeitet, sondern stattdessen in Wegwerfmentalität bereits von der nächsten Reise überdeckt werden. Solches, möglicherweise die eigene Langeweile betäubend, lässt sicherlich weniger „zu uns zurück“ finden, als wie es etwa Albert Camus vom Reisen erhoffte.

Der Tourismus ist ein gewaltiger Wirtschaftszweig und viele Angebote legen es auf ein konsumierendes Reiseverhalten geradezu an. Meine angestrebte Nachhaltigkeit und Tiefe scheint in diese Welt kaum zu passen. Nichtsdestotrotz ließ ich mich von meinem kritischen Reisestil, von Notizbuch oder Laptop unterm Arm begleitet, nicht abhalten.

Fabelhaft– dass mit dieser Reihe eine Möglichkeit gefunden ist, landschaftliche Schönheiten, kulturelle Vielfalt und geschichtliche Hintergründe einzufangen und bei all dem zu erkunden, was etwa den Hochglanz-Reisekatalog von der Realität unterscheidet.

Skepsis ist gegenüber Angeboten angebracht, die von vornherein nicht halten können was sie versprechen. Etwa wenn das Kutschieren von A nach B wichtiger wird, als diese Orte an sich, die womöglich nur einer breiteren Zielgruppe wegen im Programm stehen. Wenn von einem besuchten Ort kaum mehr zu sagen ist, als dass man eben dort gewesen ist, dann ist wohl die Grenze zwischen Sinn und Unsinn überschritten.

Meine Reiseberichte demonstrieren, inwieweit im heutigen Tempo der organisierten Reisen Land und Leute wirklich erfahren werden können. Eine aufwändigere Nachbereitung ist unerlässlich. Doch bei aller Sorgfalt: Es bleibt hier und da eine Diskrepanz zwischen dem, was tatsächlich ist und war und wie es wahrgenommen und verstanden wird. Manch eine Frage bleibt offen, die zur weiteren Erkundung motiviert. Auch diese bleibenden Lücken gehören zur abgebildeten Realität.

Wie auch immer: Wir erfahren auf den Reisen mehr, als die Medien uns vermitteln. Und die oft genug aufgezeigten Ambivalenzen schützen vor voreiligen Schlüssen und einfachen Bewertungen, übrigens auch hinsichtlich der Reisemotivationen und den (oftmals sehr persönlichen) Verarbeitungsstrategien. Mich jedenfalls überzeugte auch jene Reisende, die gänzlich ohne Kamera und Notizbuch unterwegs war und „alles nur im Herzen verarbeitete“.

Unsere Reisen 2016 und 2019 knüpfen an eine der ersten Rundreisen (Südafrika im Jahr 2006) und eine unmittelbar vorausgehende exklusivere Privatreise durch die Kapregion an. Letzterer Luxus erklärt vielleicht ein wenig die unterschwellige Larmoyanz auf der Reise durch Namibia nach Botswana und Sambia. Allerdings kann man gerade diese Reise mit wunderschönen Lodges an der Strecke tatsächlich auf angenehmere Weise erleben – und, wie der Uganda-Bericht bestätigt, gibt es einfühlsamere Reiseleiter. Das „Zahnschmerzerlebnis“ mag in den Uganda-Bericht Spannung bringen über Land und Leute hinaus. Insofern fallen die in diesem Band vereinten Reiseberichte der Reihe Fabelhaft aus der Rolle. Sie mögen Hermann Löns bestätigen:

„Das wichtigste Stück des Reisegepäcks ist und bleibt ein fröhliches Herz.“

Sonne, Sand und Wasserfälle: Namibia, Botswana, Sambia 15.12.2016 – 5.1.2017

15.12.16: Nach einer dreiwöchigen Privatreise durch die Weinberge Südafrikas (Band 1) werden heute die Zeiger auf Neustart gestellt. Weiter geht es mit einer Gruppenreise – quer durch Namibia, nach Botswana und Sambia. Nach Jahren bzw. Jahrzehnten werden wir wieder in Zelten schlafen. Oder aber in solch einfachen Hotels, wie diesem „Lady Hamilton“ in Kapstadt, vor dem uns das Taxi jetzt gerade absetzt. Es ist 12.30 Uhr. Unsere noch unbekannte Gruppe wird erst am frühen Nachmittag eintreffen. Hoffnungen auf einen Heimvorteil bei der Zimmerauswahl zerschlagen sich jedoch an der Rezeption: Die Zimmer seien noch nicht fertig, ohnehin werde sie der Reiseleiter später verteilen – wenn alle da sind. „Blöde Zicke“, ärgert sich M2 über den barschen Ton und die verpatzte Chance.

Es bleibt Zeit genug, um zum letzten Mal in Zweisamkeit einzukehren, und zwar beim Italiener wie am Ankunftstag in Südafrika; drei Wochen ist das jetzt her. Was haben wir seither an Herrlichkeiten der südafrikanischen Weinregion nicht alles gesehen und getrunken! Und auch gegessen: Die verbreitete Sterne-Gastronomie ist nur zu empfehlen. Nun also wieder etwas einfacher – Pizza Amalfi mit Sardellen und Knoblauchbrot – und diesmal nun in gespannter Erwartung auf die Gruppe. Vor dem „Gruppenzwang“ fürchte ich mich. M2 ist wie immer voller Tatendrang und Erlebnishunger.

14 Uhr sind wir pünktlich zurück, die Gruppe trudelt 14.30 Uhr ein – und ist so gar nicht erfreut, uns zu sehen. „Ach hier seid ihr?!“

Oh je. Was für ein Start: Die deutsche Agentur hat versäumt, den Reiseleiter von unserer eigenständigen Anreise in Kenntnis zu setzen. Unsere künftigen Mitreisenden haben daher beinahe eine Stunde auf dem Flughafen auf uns gewartet. Blass und gelbgrün in übermüdeten Gesichtern stehen sie nun in einer Runde, diese zwölf Reisebegleiter: Unter den drei enger beieinander Stehenden – ein unverheiratetes Arztpärchen aus dem Klinikum Bielefeld und eine Laborantin (na da werden wir die Reise ja überleben, schießt es mir durch den Kopf) – blickt Paul, der Mediziner, aus angespanntem, ironisch aufgeladenem Gesicht misstrauisch in die Runde.

„Das ist so einer“, flüstere ich M2 zu, „der sich nicht die Show stehlen lässt.“

Seine recht jung aussehende Freundin spricht mit leicht russischem Akzent. Viel verstehe ich bislang nicht, denn daneben ist ein älteres, ziemlich korpulentes, gemütlich wirkendes Rentnerpaar zu begrüßen, Susi und Otto – ein Glück, ich bin nicht der Älteste. Auch Ursula ist wohl schon so um die 60, eine blonde schlanke Dame mit einer zur gestreiften Kleidung passenden Brille, die mit Zebrastreifen umrandet ist. Und älter ist auch Monika, eine graugelockte, für Mitte 60 noch sehr fit wirkende Dresdnerin.

Außerdem gehören ein jüngeres Paar in den 30ern aus Österreich und zwei weitere Alleinreisende dazu. Johannes und Beate – Endfünfziger bzw. um die 60. Beide geschieden. Ob sie auf dieser Reise zusammenfinden werden? Das wird spannend!

Und schließlich, nicht zu vergessen, steht da auch noch Iris; eine sehr hagere, sympathisch ausschauende Frau mit langen schwarzen Haaren, Anfang 40. An ihr federt das Schimpfen auf uns ab: „Schlimmer noch war ja wohl der Umstieg in Johannesburg. Weil die Zeit zu knapp war, schnappte irgendein Schwarzer mein Gepäck und ich rannte ihm zum Abfluggate nur noch hinterher. Da war es ja richtig erholsam, in Kapstadt gelandet zu sein und doch erst mal etwas verschnaufen zu können.“

„Es ist nicht unsere Schuld“, versichern wir dem Reiseleiter Jacky, der wenig freundlich, ja regelrecht düster wirkt. Mit seinem grobporigen Gesicht, eine zerklüftet wirkende breite Nase darin, schaut er so verwittert aus, so als habe er sich bereits auf eigene Faust durch ganz Afrika geschlagen. Er soll in meinem Alter sein, wirkt aber allein schon von der korpulenten Figur her eher wie ein in älterer Mann.

„Doch, es ist Schuld dieser Stadtherren“, sagt er nur kurz und abweisend, weshalb M2 im Zimmer zunächst die Agentur anruft, um die „Schuldfrage“ zu klären. Auf dem Weg nach oben spreche ich Beate an, rotbraun gelockt, im Gesicht eine dick schwarzumrandete Brille: „Und du bist die Archäologin?“

„Oh ja“, antwortet sie erstaunt und erfreut zugleich. „Woher weißt du das?“

„Na ja, Du hast ja immerhin einige Bücher geschrieben!“

„Oh“, freut sie sich mit einem Griff ins lockige Haar. „Das habe ich auch noch nicht erlebt. Dass ich so bekannt bin …!“

„Ganz ehrlich? Die Teilnehmerliste von der Agentur und das Internet machten es etwas leichter.“

Smalltalk, erste Fühlungnahme. Zum Glück stehen wir schon vor dem Zimmer und drinnen google ich erst mal rasch Genaueres, was sie so veröffentlicht hat. Denn heute Abend schon werden wir uns vielleicht beim Essen gegenübersitzen und da möchte ich mich doch von meiner besten Seite zeigen. Für halb 6 hat Jacky alle wieder zusammengerufen. Bis dahin können die anderen nun ruhen und wir erkunden das sog. „Malay Viertel“, wie auch nach der Ankunft im Februar 2006. Damals waren wir das erste Mal in Südafrika.

Diesmal allerdings startet unsere Gruppenreise etwas schräg: Die Gepäckstücke von den drei Bielefeldern sind irgendwo auf der Strecke „liegengeblieben“. Und vor allem die Laborantin Klara ist darüber unglücklich. „Jetzt laufe ich den ganzen Tag in diesen langen, schweren Klamotten rum“, höre ich sie in der Lobby klagen, wo Paul die übrigen Reiseteilnehmer unterhaltend um sich schart.

„Guck mal, wie der sich schon wichtig macht“, tuschle ich M2 zu, draußen an der blütenduftenden Sommerluft.

Etwa eine Stunde haben wir für unseren Erkundungsgang, dann müssen wir uns noch mit Wasser für morgen eindecken.

Wir sind wieder in diesem Stadtviertel der Nachkommen asiatischer Sklaven, die im 17. Jahrhundert hierher gebracht wurden (Malayen genannt nach der damaligen südasiatischen Handelssprache). Dass dieses Viertel noch heute in muslimischer Hand zu sein scheint, war mir vor zehn Jahren entgangen. Unser Blick ist jetzt geschulter, eben auch hinsichtlich der vielen Moscheen, darunter die älteste in Südafrika – eine Mischung aus englischem und kapholländischem Stil, der auf die Häuser, bunt und frisch angemalt, übertragen wurde. In manch einem Haus kann man gebastelte Souvenirs erwerben. Interessant ist, dass die Häuser ihr Farbenkleid gewechselt haben, wie ein Fotovergleich 2006 mit 2016 unschwer zu erkennen gibt (Abb. S. →).

Auf dem Rückweg treffen wir im Shoppingcenter, nicht weit vom Hotel entfernt, auf Laborantin Klara. Sie hat sich hier ebenfalls mit Wasser eingedeckt. Smalltalk. Noch beäugt man sich gegenseitig mit Vorsicht; ein bisschen ist es so, wie an einem ersten Schultag. M2 macht sich währenddessen am Geldautomaten der Absa-Bank zu schaffen. Oh weia! Trotz Überwachung durch eine Sicherheitskraft wird ihm das Geldabheben zum Verhängnis werden. Hier im Shoppingcenter wird die Geheimzahl ausspioniert. Aber davon ahnen wir jetzt natürlich nichts.

Vor uns her humpelt unser Reiseleiter. „Der wirkt doch schon ganz schön lädiert“, flüstere ich M2 zu. Auch unser künftiges Gefährt, an einen kleinen abgewirtschafteten Truck erinnernd, erzeugt wenig Euphorie. Mit diesem kleinen Ungeheuer wird es nun tausende Kilometer durch Namibia und Botswana nach Sambia gehen.

Die Zeit drängt, wir wollen nicht noch einmal negativ auffallen und pünktlich im düsteren Konferenzraum des Hotels sitzen. Dort soll es die Einweisung in die Reise geben. Ursula mit ihrer Zebrabrille und jetzt in kurzer Hose, darunter eine rote Feinstrumpfhose, betritt als letzte den Raum, in dem wir in einem Stuhlkreis sitzen. Solch Stuhlkreis wird uns nun ständig begleiten.

Galant schlägt Ursula die Beine übereinander und ist „not very amused“ über meine Frage, ob sie noch immer ihre Thrombosestrümpfe aus dem Flugzeug trage.

Recht spröde und abgebrüht, in etwas gebrochenem Deutsch, macht uns unser Reiseleiter klar, was in den kommenden drei Wochen auf uns zukommt. Ein herzliches Willkommen vermissen wir – stattdessen: Belehrung und sogar Beschimpfung, so, als habe er bereits schlechte Erfahrungen mit uns gemacht. Das ist der Nachteil, wenn man als Reiseleiter zu viele Reisen hintereinander führt.

Was Jacky über den Ablauf der kommenden Wochen erzählt, klingt in seinem gebrochenen Deutsch so vielversprechend wie gefährlich: „Was jetzt für Euch kommt, ist kein Urlaub. Das ist Abenteuer und Strapaze, nicht Urlaub“, wiederholt er. „Namibia ist nichts für Weicheier.“

Und er zählt auf, was uns so erwartet: tödliche Giftschlangen und Skorpione, Temperaturen über 40 Grad und: „Wir werden unterwegs keine Toiletten haben. Wer Vegetarier ist, hat ebenfalls schlechte Karten. Ich sage Euch, in Nambia wird gefressen und zwar Fleisch, schon am Morgen 200 Gramm, am Abend gern das Dreifache – und zwar Wild.“

„Naja, damit haben wir ja weniger Probleme“, flüstere ich.

„Und trinken, trinken, trinken, ganz wichtig. Ihr unterschätzt das Austrocknen! Ich habe Euch gesagt, wer nicht macht, sein Problem. Ich rette nicht, kann nicht retten, gibt nichts zu retten. Auch mit Spinnenbiß, im Ernstfall werdet ihr in Wüstensand eingebuddelt und fort. Außerdem wenig Schlaf: In Sossusvlei geht ihr schon vor Sonnenaufgang auf Düne, und dann nach Eurem ‚Oh‘ und ‚Ah‘ wieder runter und weiter gehts. Wir fahren rund 5.400 km, große Teile davon Schotterpiste. Und warm, oooohh, ihr werdet erleben. Hach, unglaublich diese Hitze. 45/50 Grad normal. Und keine Klimaanlage!“ Jacky wirft uns praktisch jetzt schon vor, dass wir übers Essen meckern werden. „Wenn meckert, selber schuld. Wenn ihr mir nicht sagt, was ich soll kochen, dann selber schuld. Immer hinterher meckern, nicht gut“, hebt sich seine Stimme aus finsterem Gesicht.

Weihnachtsgans!“, rufe ich zur allgemeinen Erheiterung, obgleich ich mich eigentlich zurückhalten wollte und sollte. „Du kannst gern gleich zurückfliegen! Vielleicht triffst Du unterwegs gebratene Fluggans!“

Jacky, der sprachlich auf Artikel verzichtet, lässt sich nicht aus dem Konzept bringen – und berichtet nun von der Kriminalität in der Gegend um Johannesburg. Selbst in Pretoria, das wir ja vor Jahren recht beschaulich erlebt haben, könne man sich kaum noch aus dem Hotel trauen. Chaotische Zustände würden dort herrschen, dank Zuma. Südafrika marschiere in Richtung Simbabwe unter Präsident Mugabe.

„Aufpassen auf Pässe!“ wird Jacky lauter „wenn nicht, dann Eure Sache. Fahrt für Euch geht dann nach Windhoek statt Sambia. Euer Problem, ihr müsst nicht machen, was ich sage. Mir egaaaal!“, macht er ein Gesicht, als kotzen wir ihn jetzt schon an.

„So, da haben wir ja jetzt unser Fett abgekriegt“, maule ich in die ja eigentlich noch ganz unschuldige Runde.

Zum Schluss folgt statt der üblichen gegenseitigen Vorstellung der Personen, eine Runde über deren Lieblingstiere. Das ist ja mal originell: die meisten erwähnen Elefanten und außerdem die neuerdings vom Aussterben bedrohten Giraffen. Nur Ursula, also jene mit den roten Strumpfhosen, mag Katzen.

Jacky: „Hauskatzen? Sag Wildkatze!“

„Hauskatzen können doch auch wild sein“, setzt sie eins drauf. Und Jacky wird ungeduldig: „Dann bleib doch bei Deiner Katze zu Hause!“

Der Österreicher mag Schlangen, er habe sogar selbst welche im Keller. Ich daraufhin: „Na Österreicher haben ja bekanntlich so einiges im Keller.“

M2: „Du bist frech!“

Angesichts der bevorstehenden Hitze ärgert sich nun Beate, die Archäologin, dass sie weder kurze Hosen noch dünne Schuhe mitgenommen habe.

„Auch bescheuert“, flüstert M2.

„Für wen ist das hier die erste Reise nach Namibia?“, möchte Jacky wissen. Eigentlich für alle, nur Otto und Susi waren bereits auf dieser Strecke unterwegs, und zwar gleich viermal! Von dieser Reise erhoffen sie sich nun endlich mehr Aufklärung über das stets in zu großer Hast Gesehene. Wie sollten sie sich bezüglich dieser nun 5. Reise täuschen!

Das Abendessen gibt’s im Restaurant um die Ecke, recht gemütlich und offenbar allgemein angesagt, da gut frequentiert. Wir sitzen am „Medizinertisch“. Außer den Dreien aus dem Klinikum Bielefeld sitzt da auch Iris, die beruflich Kongresse plant. Außerdem sind hier die Archäologin Beate und Jacky mit von der Partie. Wo er eigentlich wohne, interessiere ich mich für Jacky.

„Keine Wohnung, mal in Namibia, mal in Sambia, mal in Auto.“

„Ahja!“

Beim Essen, Springbock mit „Baked Potatoes“ und „Sour Cream“, kommen wir Ankömmlinge schon mal nett ins Gespräch. Berufliches wird angedeutet, ich kann mit meinen „Klinikgeschichten“ und meiner Autobiographie punkten.

„Wie Du davon leben willst, das musst Du mir später mal erklären“, reibt sich Beate verwundert ihre müden Augen. Paul, der sichtlich sein Ostrich-Steak (d.h. Strauß) genießt, arbeitet als Notarzt und hatte gerade einen Nachteinsatz. Folglich habe er schon zwei Nächte in Folge nicht geschlafen. Doch allen fallen jetzt die Augen zu. Lange verweilen wir nicht. „Ist das eine herrliche Sommernacht!“, schwärmen wir auf dem Rückweg durch die wispernde, sternenfunkelnde, warme Sommernacht. Die Aussichten auf das Morgen sind ebenfalls bestens: Da geht‘s ans Kap der Guten Hoffnung!

Spiel der Wellen und der Pinguine Kap der Guten Hoffnung (II)

16.12.16: „Ohhh!“, rekele ich mich beim Erwachen. Weil es zu stickig war heute Nacht, befürchte ich, von allen am Schlechtesten geschlafen zu haben.

„Ich habe wie ein Stein geratzt“, freut sich hingegen Beate, die wieder ihre auffällige schwarzumrandete Brille trägt: „Ich bin bestimmt jetzt noch ganz verquollen!“

„Nein, siehst gut aus! Deine Brillenränder sind zumindest dicker als die Augenringe“, erwidere ich schlecht gelaunt.

„Freches Schlappmaul“, lacht M2 hinterher im Kämmerlein.

Auch Ursula und Iris sitzen mit am Tisch und lassen sich ein riesiges Omelett schmecken. Das Frühstück ist nicht zu verachten, vor allem die knusprigen Kartoffelwürfel. Auch Obst und Joghurt sind ausreichend vorhanden. Ich erzähle noch einmal genüsslich, wie wir hier erst „runter- und ankommen“ müssen nach unserem dreiwöchigen Trip durch die Weinberge mit zuletzt nobler Villa in Franschhoek. Mit Ursula, die mich über ihre Zebrabrille mit teils misstrauischen, teils amüsierten und herzlichen Augen anschaut, komme ich darüber hinaus ins Gespräch: Sie sei in der „Abstammungsforschung“ tätig.

„Ich allerdings würde eher sagen – im Blutspendedienst“, flüstert M2 mir zu, während Ursula ans Büfett scharwenzelt: „Sie bauscht doch wie alle nur auf!“

Tut uns leid, aber die Leute solch einer Reisegruppe können wir nicht mehr richtig ernst nehmen; zu viele komische Vögel haben wir in all den Jahren des Reisens schon erlebt: Gar manch einer, das haben wir später häufig erfahren, ist im Urlaub auf wundersame Weise mehr als im tatsächlichen Leben. Mich erinnert das stets ein bisschen an manch einen „Westler“, der nach dem „Mauerfall“ einigermaßen entsetzt war, als es nun plötzlich die Gelegenheit gab, seine Pracht und Herrlichkeit „drüben“ zu bewundern.

Die letzten kleinen Kartoffelstückchen pickend, plaudere ich über meine bescheidene Hinterhofwohnung in Berlin: „Da genieße ich Milieuschutz!“ lege ich die gebrauchte Papierserviette fein gefaltet auf den Teller. Gesteuert sind wir damit ins gesprächliche Fahrwasser über die Verteuerungen in vielen Städten; die Veränderungen in Berlin im Allgemeinen und die Sanierungen von Häusern und Wohnungen im Besonderen. Iris, die 1993 bis 1996 in Berlin lebte, erzählt, dass sich damals dort jeden Tag etwas verändert habe – was ihr schließlich zu heftig wurde. Heute lebt sie in Bremen.

8.15 Uhr geht‘s pünktlich los. Mit Gudrun steht eine feine südafrikanische Lady, erinnernd an die Engländerin Theresa May, vor uns. In Südafrika dürfe er, da aus Namibia stammend, Reisegruppen nicht führen, kommentiert Jacky ihre Anwesenheit.

„Namibia lässt mich umgedreht ja auch nicht“, kontert die Gehilfin trocken.

„Zum Glück!“, brummt Jacky und man hat kurzzeitig das Gefühl, hier bestehen nicht nur zwischen den Ländern, sondern auch zwischen diesen beiden Persönlichkeiten Differenzen. Jacky macht auch später keinen Hehl daraus.

„Na, da haben wir ja die beste Stimmung“, ruft M2. Und so fahren wir los, nach Kapstadt hinein, genauer die Grachtstreet entlang wieder ins Malaienviertel, in dem die Häuser jetzt in der Morgensonne glänzen. Morgen wird hier ein großes Fest mit Umzug stattfinden, dann nämlich erhält der Stadtteil seinen neuen Namen „Bo-Kaap“. Insofern sind wir Zeugen eines historischen Moments. Während wir nun erstmals in diesem komischen Truck sitzen, erfahren wir Näheres von Hafenbau und Landaufschüttungen in Kapstadt um 1950, die die Strandstraße zu einer Landstraße machten. Nur kurz steigen wir im Malaienviertel aus und ich bin froh, dass wir uns hierfür doch gestern mehr Zeit genommen hatten. Die Erklärungen sind leider dürftig und wenig plausibel. Dass die bunt bemalten Häuser erst in den letzten zehn Jahren derartig farblich hergerichtet wurden, ist jedenfalls ein Märchen, wie wir aus eigener Anschauung wissen. Während wir nun da so entlanglaufen, komme ich mit den beiden Österreichern ins Gespräch: Bernd ist Elektriker und Maria in der Pflegearbeit tätig. Doch so richtig rückt sie nicht mit der Sprache heraus.

Wir steigen wieder in diesen wenig sympathischen Bus, der unsere Heimat der kommenden drei Wochen sein wird – und ich frage mich, warum kaum einer der neu angekommenen Bleichlinge lautstark diese wunderbaren Farben der Natur, dieses Grün um uns herum, thematisiert. „Ist das nicht Wahnsinn, wenn man gerade aus Deutschland kommt“, drehe ich mich zu Beate um, die scheinbar abwesend aus dem Fenster starrt. „Ach, das ist so toll, so was von …“, flüstert sie. Ahja – sicherlich sind sie noch gar nicht ganz anwesend, erkläre ich es mir selbst.

In Höhe des WM-Fußballstadions (2010) erfahren wir von einem neu erbauten Hotel, das über ein sich drehendes Aussichtscafé verfügen soll. „Das haben sie bestimmt von unserem Fernsehturm übernommen“, drehe ich mich jetzt zur Dresdnerin Monika um, auslotend, wie sie so zu unserer Vergangenheit steht. Sie scheint aber ebenfalls eher mit sich selbst befasst zu sein.

In der Camps Bay steigen wir nun tatsächlich aus, so wie auch 2006, machen Bilder von der Bucht und von uns (Abb. S. → oben), wobei uns Otto und Susi, das Paar von der Nordsee, sowie auch Beate behilflich sind. „Ach, dass ich so gut wie alle Sachen falsch mitgenommen habe“, klagt Beate wieder. „Hinten ist die Bluse zu weit ausgeschnitten. Jetzt krieg ich ‘nen Sonnenbrand. Die habe ich sonst nie an. Und die Sonne soll doch auf der Südhalbkugel so gefährlich sein! Bin ich schon rot?“

„Neeeein, wir fahren doch auch gleich weiter“, beruhige ich sie. Doch nur ein paar Schritte fahren wir tatsächlich weiter und steigen für zehn Minuten abermals aus – am Strand. Was für eine kühle, klare, durchdringend frische Meeresluft! Schon hatten wir fast vergessen, wie herrlich es doch gewesen war vor zwei Wochen in der Hout Bay, und wie gut tut es jetzt wieder, das kühle Nass um die Füße spülen zu lassen! „Ach, dass ich auch keine kurze Hose mitgenommen habe“, klagt Beate nun gegenüber Johannes, neben dem sie spaziert und der im Bus auch neben ihr sitzt.

Das Ehepaar von der Nordsee, Otto und Susi, ist mir dicht auf den Fersen. Da erblicke ich eine dieser hier mitunter sehr üppigen Schwarzen Frauen, die einen „solch dicken Hintern hat, dass man sich drauf setzen könnte“, murmele ich neben Susi.

„Oh, du bist ja ein Genießer!, hihi“, lacht diese. Wieder im Bus erzählt nun Otto, offenbar um Aufmerksamkeit bemüht, beim Friseur habe seine Susi neulich aus Versehen bestellt: „waschen schneiden, vögeln“. Ein alter Witz.

„Hahaha“, lacht der Mediziner Paul in der Reihe dahinter: „Jetzt ist doch das Niveau erreicht, bei dem ich mich wohl fühle, wie spät ist es jetzt…?“

Otto hat sein Ziel erreicht und tatsächlich lockert sich die Stimmung. Und so geht‘s ins Naturparadies hinein. Hier, in der nächsten Bucht, die sich recht lang bis zu jener Bucht zieht, in der die Millionäre leben, herrscht ein Bauverbot – lediglich ein „12 Apostles Hotel“ ist zustande gekommen.

Gudrun berichtet vom geplanten Austausch der Bäume gegen die ursprünglichen Sorten. Hier aber bleibt wohl erst mal alles beim Alten, wird doch der Sand an den Hängen durch den jetzigen Bewuchs unverzichtbar gut gehalten.

Es geht landeinwärts und die Hout Bay hinab, die Straße, die wir so gut kennen – und die in entgegengesetzter Richtung eine sehr anspruchsvolle Fahrradstrecke ist. Gern zeigen wir den anderen den Rhodes-Weg, wo wir beide so ganz am Anfang dieser Reise nach Südafrika eine glückliche Sommerzeit verbracht haben – kaum zu glauben, dass das schon wieder fast drei Wochen her ist. Über das Township in der Nähe hören unsere neuen Reisebegleiter von Gudrun kein Wort, auch nicht über das Kolonialhotel, an dem vorbei wir in ziemlich rasanter Fahrt auf den Chapman‘s Peak Drive einbiegen.

Wenigstens von den liebevoll geklebten und bemalten Ketten, die hier aus Teebeuteln und -verpackungen kreiert werden, erzählt unsere May, ich meine Gudrun, und zeigt uns bei einer Rast am Peak Drive sogar ihre daraus gestaltete wirklich hübsche Kette.

Der Fotostopp, das Mäuerchen zum Abhang hin mit Autogrammen übersät, bringt Johannes, den Psychotherapeut, auf den Gedanken, dass auch Duisburg schöne Ecken habe. Nur sei er froh, alles einmal habe hinter sich lassen zu können. Susi und Otto legen derweilen Wert darauf, wegen ihrer Körperfülle nicht mit auf eines der Bilder zu gelangen. Weiter geht‘s nun auf diesem sog. Peak-Drive, die Bucht wird in der Ferne immer kleiner und damit überschaubarer.

Ein paar Jahre lang war der „Drive“ gesperrt, weil Gesteinsbrocken von oben herunterfielen; gespannte Netze sollen jetzt vor den Abstürzen schützen. Nicht mehr in Erinnerung hatte ich, wie weit der Weg ans Ende des Kontinentes doch noch ist. Auch die einsame Weite bis hin zu den kahlen, nur von gelb blühenden Proteas (auch Nadelkissen genannt), überzogenen Geröllfeldern, an deren Ende die Felsen zum Meer hin abfallen, hatte ich nicht mehr vor Augen. Von den am Meer aufgerichteten Kreuzen für Bartolomeu de Dias und Vasco da Gama kann ich nur Ersteres rechts am Meer erkennen. Gegen 12 Uhr erreichen wir die Klippen des Kaps der Guten Hoffnung (Abb. S. → unten, → oben). Ein Gruppenbild hinter dem breiten Holzschild mit der entsprechenden Aufschrift ist Pflicht! Zu einem entspannten Zweierbild kommt es anschließend jedoch nicht mehr, und zwar der überall herumwuselnden Chinesen wegen, von denen übrigens manche ihr Gesicht ganz und gar vor der Sonne verdecken. Obgleich an diesem Wahrzeichen viele andere für ein Erinnerungsbild Schlange stehen, schauen sich die Chinesen dort erst einmal in Seelenruhe ihre Aufnahmen an. „Es iesch ein so doofes Volk“, höre ich einen verärgerten Österreicher neben mir.

Das aufgewühlte Meer ist atemberaubend. Die Gischt schäumt und besprüht Felsen und Ebenen, es ist kühl und ein wenig gruselig. Das empfindet auch Johannes, der Psychotherapeut und ich tröste ihn damit, dass es bald „etwas“ wärmer werden wird. Wir fahren zum Parkplatz, den ich so frequentiert nicht in Erinnerung hatte, auch nicht das links abseits liegende Restaurant und schon gar nicht die Seilbahn mit Souvenirläden und anderem Firlefanz. Was herrschte doch 2006 für eine Stille hier! Auf Schritt und Tritt begegneten uns Paviane, die, wenn man nicht aufpasste, die Tasche aus den Händen rissen. Jetzt sind nur noch „Menschenaffen“ unterwegs, laut, und in allzu großer Zahl. Die Andacht ist dahin, seit „Hinz und Kunz“ mit Seilbahn in diesen letzten Winkel der Erde gebracht werden. Was für ein Verlust! Ich vermag es nicht mehr, mich geistig in die Jahrhunderte zurück zu versetzen, so, wie in der damaligen Einsamkeit.

Der alte Leuchtturm ist geschlossen, ebenso das alte Lotsenhäuschen. Und beides verblasst hinter den modernen Seilbahn-Bauten. Die interessante kleine Ausstellung über den Klimawandel ist in die Betonbunker der neuen Liftstation umgezogen. Jacky bestätigt, dass einiges erst in den letzten Jahren hinzugekommen ist, das Restaurant gäbe es allerdings schon seit 1995.

Im benachbarten Kiosk versorgen wir uns mit einem Baguette, wo ich Monika ganz hilflos mit ihren großen Geldscheinen am Tresen stehen sehe: „Woas hat die gesoagt“, fragt sie mich.

„Sie kann nicht wechseln, hast Du‘s nicht kleiner?“

„Ich versteh doch nüscht, doanke!“

Beim Essen auf einem Mäuerchen mit Blick in die Tiefen des Meeres hinab beobachte ich einige etwas aufdringliche Rotschwingenstare. Mit ihrem rotbraun-orangefarbenen Streifen am schwarz glänzenden Gefieder der Flügel sind sie wirklich hübsch anzusehen. Der Osten des südlichen Afrikas ist ihr Zuhause.

Leider schaffen wir es nicht mehr nach unten in die Bucht, wo mich M2 damals am Meer gefilmt hatte. Überhaupt ist mir in diesem Treiben ein wenig die Lust vergangen. Auf der Rückfahrt aber entdecken wir dann doch noch Paviane, die – zum Teil mit einem sich anklammernden Jungen unter dem Bauch – es lieben, sich auf die Protea zu setzen und die gelben Blüten auszusaugen.

Schließlich geht es weiter, zum Boulders Beach (Abb. S. → unten), mit seinen markanten, durchs Wasser abgerundeten Felsblöcken, an dem wir 70 R Eintritt zahlen, während wir vor zehn Jahren ganz einfach auf den Felsen unterhalb des Parkplatzes gesessen hatten, um die Brillenpinguine anzuschauen. Aber auch damals gab es wohl schon diesen geschützteren Platz, auf dem man sich auf einem Holzbretterweg an den Buchten entlangbewegt, um den Blick auf die riesige Ansammlung der hier beheimateten Brillenpinguine zu genießen. Gudrun erklärt, dass sich die Population durch die Einzäunung in den letzten 20 Jahren vermehrt habe. Im November seien die letzten Eier gelegt worden. Interessant sind vor allem die flauschigen Jungtiere. Stunden- ja tagelang stehen sie ruhig im Wind, der ihnen den Flausch ausreißt, damit auch sie so problemlos tauchen können wie die Älteren. Die Mauser dauert meist zwischen zwei bis sechs Wochen und fordert enorme Fettreserven. Interessant sind auch die hier und auf den Felsen sitzenden Kormorane. Doch über all dem toben militärische Flugübungen; das Militär ist nicht weit von hier stationiert.

Auf dem Weg zurück kommen wir an einigen Schmuckverkäufern vorbei, doch es wird noch genügend Gelegenheit zum Kauf geben. Nur Beate zeigt sich kurz darauf mit billigem, silbrig türkisblauem Halsgehänge. „Ich fühlte mich neben Dir so nackig“, lacht sie. Ehe wir in den Bus einsteigen, springen M2 und ich noch mal rasch dorthin, wo wir damals auf einem Felsen gesessen hatten. Hier herrscht jetzt deutlich mehr Badebetrieb als vor zehn Jahren. Die Pinguine haben sich auf die Felsen etwas weiter hinaus verzogen. Es scheint so, als ist auch hier die Zivilisation noch ein Stückchen näher an die Natur herangerückt.

Nebenan, in Simonsberg, ist die Navy stationiert und Gudrun erzählt eine anrührende Geschichte von einem Hund, der ein Militärbegräbnis und ein Denkmal erhalten habe – nach jahrelanger Treue zu den Soldaten. Es folgt Fishhoek, so genannt wohl nach dem frischen Fisch, den es hier einst in bester Güte gab, und dann kommt Muizenberg in Sicht. Mit den bekannten bunten Strandhäuschen bietet es eine liebliche Szenerie dort unten am Ufer, während wir eine Etage höher bei der Fahrt über die Berge eine atemberaubende Sicht auf die False Bay genießen. Übrigens gibt‘s hier auch einen Posten zur Beobachtung von Haien. Wale seien gelegentlich ebenfalls zu sichten, in diesem Jahr aber recht selten. Etwas zugebaut ist diese Bucht um Muizenberg ebenfalls, doch sehr schön schlängelt sich nach wie vor der Fluß durchs strotzend grüne Gras.

Es geht nun nach Kapstadt zurück über die Weingüter von Constantia. Dieser Wein ist erst seit den 1980er Jahren wieder im Angebot. Das Ende des Ausflugs naht. Ich sammele von jedem 20 R Trinkgeld ein und Gudrun stellt in Aussicht, uns das am Kap aufgenommene Gruppenbild zukommen zu lassen. Wir werden es nach der Rückkehr als „Willkommenspost“ der Reiseagentur im Briefkasten vorfinden.

Gegen 16.30 Uhr haben wir Kapstadt erreicht. Im Pick n Pay decken wir uns mit Wasser, Trockenfleisch (Biltong) und Obst für morgen ein, denn dann geht‘s richtig los. Wir werden Kapstadt endgültig verlassen und auf eine Rundreise gehen, von der wir noch gar nicht abschätzen können, wie sie uns bekommt. So wissen wir auch nicht so recht, wie viel und was wir fürs Erste einkaufen sollen. Nur „Wasser, Wasser!“, das haben wir als Botschaft verstanden.

Während des Einkaufs dudelt das weltweit beliebte „Herbei, oh ihr Gläubigen“ auf Englisch. Doch in Asien beispielsweise sieht man viel mehr Weihnachtsschmuck in Geschäften und Hotels. – Zum Abschluss unserer Zweisamkeit beschließen M2 und ich, nicht mit den anderen in eine Kneipe zu gehen, zumal sich auch Beate mit Ursula verselbstständigt: Beate wolle sich wenigstens offene Schuhe für die heißer werdenden Tage besorgen. Wir beide kehren währenddessen zum Essen ins „Ocean Restaurant“ an der Longstreet ein. Dort werden uns Thunfisch und Kingklip serviert, in fast schmierig freundlicher Atmosphäre, für die uns dann aber 10 % Service Charge abgezogen wird. Solches hatten wir bislang nur im „Mama Africa“ erlebt. So richtig gefällt uns dieser Abend also nicht, aber wir genießen letztmalig unsere Ruhe und gehen auch „schon“ um 22 Uhr schlafen.

Auf zum Orange River Von Kapstadt nach Clanwilliams

17.12.16: Majestätisch liegt der Tafelberg in der Sonne – wolkenlos ist es, beinahe windstill. „Ohne den Höllenlärm heute Nacht hätte ich wunderbar geschlafen“, lasse ich mich aus dem fensterlosen Badezimmer vernehmen. „Hat bestimmt irgendwo Streit gegeben!“

M2 meint, es sei eine Horde halb Verrückter mit dem Bus angekommen und in den Zimmern verschwunden. Danach jedenfalls war es schlagartig still. Wir frühstücken heute draußen auf der Terrasse, oberhalb des Pools, mit Blick auf die kitschig rosafarbenen Innenhofwände des Hotels, bestückt mit Klimaanlagen in Reih und Glied. Kein berauschender Anblick.

„Änen wunderscheenen Gutn Morgn“, begrüßt uns da die Dresdnerin Monika überschwänglich, „is doas hier ne herrlich?“

„Hat die was genommen?“, wundert sich M2, der gerade eine Schwarze Frau in den Endzwanzigern beobachtet, die sich auf schweren Beinen an den Nachbartisch schleppt, und der es alles andere als gut zu gehen scheint; sie sitzt vor ihrem Teller mit Früchten und rührt keine von ihnen an. „Die muss sich noch von der Nacht erholen“, tuschelt M2.

Ich ärgere mich derweilen mit dem Mann hinter der Grillstation herum. Ihn nervt es offenbar, dass ich mich näher nach dem Fleisch in der Soße erkundige. „This is Chicken liver, you don‘t need eat!“

Aha!

Zwei Tische weiter sitzt das Bielefelder Trio und hat, wie ich Pauls amüsierten Gesichtsausdruck entnehme, diese Szene beobachtet. Er albert mit einem Schwarzen Mann herum, der sich ebenfalls dort am Tisch niedergelassen hat und unserer Fahrer sein soll. Sein Name: Jim. Nach dem Frühstück geht’s ans Einräumen des Trucks. Jim tritt dabei schon mal kräftig in Erscheinung. Wie sollen nur all die Koffer in dieses schmale Gepäckfach passen? Ich muss Beate recht geben. Hätten wir nur bessere Anweisungen von der Agentur erhalten, die Hälfte der Anziehsachen, nämlich fast sämtliches Dicke und Lange, hätten wir zuhause lassen können.

Nachdem schließlich doch alles verstaut ist und augenscheinlich nun wirklich kein Platz mehr ist, trottet Beate mit Rucksack und mehreren Tüten an – allgemeines Gelächter: „Habe ich hier was nicht mitbekommen?“, fragt sie irritiert.

„Nein, das ist nur der Galgenhumor, kurz bevor‘s ernst wird!“, lache ich. Gesprächsthema ist seit einer Weile der gemeinsame Ausflug gestern Abend. Feucht und fröhlich soll er gewesen sein.

„Oh je, ich habe eben erst mal ‘ne Aspirin eingeworfen“, stöhnt Beate, „das war doch etwas viel Gin gestern!“ Während ihr Gepäck nun auch noch verstaut wird, erzählt man sich belustigt die zweideutige Episode am Abend, als Ursula gesagt habe: „Ich geh jetzt heim ins Bett.“ Und Susi daraufhin: „Aber besser nicht allein!“

Susi verbietet mir übrigens Suse zu sagen: das mag sie gar nicht. „Okay Suse“, nie wieder, lache ich unter ihrem wirklich bösen Blick. Inzwischen sind wir beim Thema Funsport angekommen und Otto (63), etwas rundlich, versucht sich sportlich zu geben. Er habe mal Paragliding gemacht, wobei einer plötzlich richtig Angst bekommen habe und kurz vor dem Abheben nicht mehr wollte. Der sei dann die letzten Meter über den Boden geschleift worden, denn es gab kein Zurück mehr! Obgleich seine Stimme merklich lauter wird, sind jetzt doch alle aufs Einsteigen konzentriert.

„Oh schrecklich,“ pflichte ich ihm auf dem Bustreppchen noch rasch bei: „So wird also jemand, der ohnehin Angst hat, auch noch bestraft!“

Endlich gehts los, wir fahren zunächst zum Tafelberg hinauf: Dieser steht für die anderen bis 11 Uhr auf dem Programm, während M2 und ich, die auf dem Berg schon zweimal gewesen sind, uns verselbstständigen – und zwar mit einem Abstecher zum benachbarten kleineren Löwenkopf, unterwegs herrliche Blicke auf die Camps Bay und die etwas verbaute Nachbarbucht genießend. Bis hierher hörbar brandet das Meer gegen die Ufer und ich erinnere mich, wie wir vor zehn Tagen auf dem Signal Hill unterwegs gewesen sind. Wo ist sie nur hin, die herrliche Zeit?

Punkt 11 kommt der Bus mit den anderen wieder angebraust. Nun geht’s in recht zügigem Tempo aus der Stadt hinaus, das Abenteuer beginnt! Der Bloubergstrand – was für ein reizender Name – ist unser erster Stopp, und von hier aus genießen wir einen letzten wunderbaren Blick hinüber zum Tafelberg. M2 und ich stehen mit dem Arztpärchen und Klara zusammen. Es tut gut, von Paul, Jahrgang 1967, zu hören, er sei ja sicherlich der Älteste von uns fünfen. Dafür hat die so jung wirkende Ärztin Irina schon eine fast volljährige Tochter. Das zeitige Kinderkriegen war auch in der Sowjetunion normal. „Mit 23 war man alt“, erklärt sie, und ähnlich war es ja in der DDR. Als ich in Göttingen in diesem Alter nochmals mit Studieren anfing, fühlte ich mich tatsächlich fast zu alt dazu.

Jetzt erst drehe ich mich um: Entsetzlich die Bebauung der Strände auch hier – ein Haus grenzt ans andere, und alle in hässliche Ockertöne getaucht. Das setzt sich nun in Richtung Ausfahrt zum Orange River kilometerweit so fort. „Wie schade, so etwas in zehn Jahren zu bauen“, mische ich mich in Beates und Johannes Gespräch vor mir ein. „Ja“, sagt Beate, hässlich, so was von…“

Monika, hinter uns, ist sichtlich erschöpft. Und sie ist sprachlos geworden. „Sie ist allein auf den Tafelberg gestiegen“, erklärt Ursula, die neben ihr sitzt. „Und sie hat zweierlei falsch gemacht“, gibt sich Otto belehrend: „Sie ist allein gegangen und hatte zu wenig Wasser dabei. Kurz vor dem Ende hatte sie die Orientierung verloren und ist umgedreht, also alles gelaufen, obgleich sie ja runter fahren wollte.“

Auch Iris ist noch ganz ergriffen: „Ich habe geweint dort oben, vor Unfassbarkeit, hier zu sein!“

Die Szenerie wird währenddessen eintöniger – Steppe, wohin das Auge blickt, zwischendurch ein paar Felder und ein wenig Weinanbau, dann wieder nur Steppe oder gar Wüste. Zäune links und rechts der Straße deuten auf Privatbesitz hin – unendliche Farmen. Bald darauf lodert eine Feuersbrunst in den azurblauen Himmel. Unter der sengenden Sonne hat man sie offenbar bislang vergeblich zu löschen versucht.

Wir brettern weiter, die Luft wird heißer und ich frage mich, wie wir es in unserem nicht klimatisierten Truck später aushalten wollen. Irgendwann überqueren wir den Olifants River, der daran erinnert, dass hier früher einmal Elefanten gelebt haben. Traurig, dass sie nicht mehr da sind. Dafür wird das Land im Angesicht der Zederberge nun für Zitrusfrüchte, Tabak, Getreide und den berühmten Rooibos-Tee genutzt. Für erstere mögen die Stellagen herhalten, die am Straßenrand zu erblicken sind. „Wäre schon schön, wenn man mal eine Ansage bekäme, was man links und rechts so sieht“ moniert Otto, der ja extra deswegen die Reise gebucht hatte. Doch Jacky hüllt sich in Schweigen. Die Gegend wird lieblicher. Der vornehmlich aus Sandstein bestehende Gebirgszug verschmelzt mit dem Horizont zu einem imaginären Pastell. Gegen 17 Uhr erreichen wir die Stadt Clanwilliams. Zunächst mal halten wir an einem Supermarkt, in dem wir uns für fünf Tage eindecken sollen; genauere Auskünfte gibt es auch jetzt nicht. So nehmen wir einen 5-Liter-Wasserkanister und ein wenig Obst mit – Äpfel, die wir allerdings nie essen werden, denn die Säure ist für die stets hungrigen Mägen nicht das Beste. Nach einigem Suchen finden wir auch getrocknete Mango sowie Erdnüsse gegen den Mineralverlust. Kräftiges Weihnachtsgedudel zwischen den Regalen erinnert an diese besondere Jahreszeit. Wie genieße ich es, noch ein letztes Mal in der Zivilisation zu sein; in Südafrika! Dabei kann ich noch kaum erahnen, was in Namibia auf uns zukommen wird.

Draußen heftet sich ein kleiner Junge an die Fersen und setzt sich mit bettelndem Blick auf einen Kübel neben dem Bus – bis ich ihm einen Apfel schenke. Und dann darf er Ursulas Wagen wegfahren und bekommt dafür zehn Rand von ihr. Ein zweiter Junge hängt sich gleich mit dran. Sogar noch ein dritter kleinerer rennt hinzu, aber die beiden wollen nicht noch mehr abgeben von ihrem Lohn und wimmeln ihn ab.

Es geht weiter und bald ist das heutige Ziel erreicht. Während wir an unserer sogenannten Lodge einbiegen, geht ein Raunen durch den Bus. „Was ist das denn? Es sieht ja aus wie‘n Werksgelände nach Feierabend. Das soll‘n Hotel sein?“

Ja, das hatten wir uns schöner vorgestellt: Tatsächlich war dieses Haus einst eine alte Sämerei und wurde danach lange Zeit als Mädcheninternat genutzt. Erst seit 2006 ist es ein Hotel, innen sogar ein wenig stylisch aufgepeppt. Die Zimmer unserer Reisegefährten, eine Etage höher, schauen ebenfalls annehmbar aus. Nur unseres, Parterre, strahlt eine ungemütliche Anstaltsatmosphäre aus. Zum Umzug entschlossen wende ich mich daher an die Rezeption, wo uns die eindeutig vom Mann zur Frau transformierte Rezeptionistin ein anderes Zimmer gibt, ebenfalls im ersten Stock. Warum nicht gleich so? So richtig fein ist es allerdings auch hier nicht. Aber was soll’s, es ist ja nur für eine Nacht. – Etliche plantschen im Pool herum, während ich an der Bar einen Merengue bestelle. Da kommt Otto mit nacktem Oberkörper herein, der dicke Bauch schamlos über die Hosennaht hängend: „Kommt mal mit auf die große Liege im Garten! Susi hat sich‘s schon bequem gemacht, die würde sich bestimmt freuen!“

„Sag mal, gehen die zuhause in den Swingerclub?“, flüstert M2. Wir ziehen dem Plantschen das Ruhen vor. Neben Iris auf der Veranda sitzend, mit Blick in den Garten, versuche ich vergeblich das Internet aufzurufen. Iris, die sich der modernen Kommunikationsform verschließt, wie sie sagt, zeigt mir ihr ganz normales Handy: „Ein Smartphone will ich nicht!“

Wir kommen über Lebensstile ins Gespräch. Iris verdient nicht viel und hat mit ihrer Wohnung in Bremen ganz schön zu tun, finanziell über die Runden zu kommen. Solch eine Reise wie diese könne sie sich nur alle fünf Jahre einmal leisten. Sie habe jetzt eigens dafür ihre Versicherungen und Altersvorsorgen kappen müssen.

Halb sieben wird zum Essen gerufen. Jacky hat Chicken und Lammkotelett gebraten, zudem gibts weiche Würstchen mit Kartoffelsalat – für 180 R pro Person. Schade, eigentlich wären wir für das Geld gern noch mal essen gegangen, zumal wir Clanwilliams – knapp 8.000 Einwohner zählend, etwa 230 Kilometer nördlich von Kapstadt gelegen – nicht mehr zu Gesicht bekommen werden. Mit Stellenbosch gehört diese Stadt am Fuße der Zederberge zu den ältesten Städten Südafrikas. Es ist dies nicht nur das Zentrum des Anbaugebietes für Roibusch, auch für seine außerordentliche Blumenpracht im Frühjahr ist der Ort bekannt. Und außerdem wurden in dieser Gegend zahlreiche Steinwerkzeuge aus der Mittelsteinzeit entdeckt. Datiert auf ein Alter von rund 75.000 Jahren!

Nur kurz spazieren M2 und ich wenigstens ein Stück die Straße in Richtung Roibusch-Plantagen – über eine kleine Brücke hinweg, die lieblich in dieser sonnenbeschienenen Landschaft liegt. In der Nähe wurde in den 1930er Jahren der Olifants River aufgestaut.

Kurz darauf stehen wir am Büfett Schlange und Susi kneift mir in die Hüften: „Na, du bist ja auch schon etwas mollig, hihi.“

Otto ist mit dem Essen nicht ganz einverstanden, wie es scheint; lautstark beschwert er sich über zu viele Knochen in seinem Lammstück. Es ist zumindest wirklich knorpelig, während Jacky ein erstaunlich saftiges Stück Steak vor sich liegen hat. Wie das?

Thema aber ist Jackys politische Ansicht, seine Verteidigung des Kolonialismus, bei dem er Fehler einräumt, aber darauf beharrt, dass die Deutschen den Fortschritt hierher gebracht haben. Und wenn sie geblieben wären, würde Namibia heute an der Weltspitze stehen, schimpft er weiter. Auch der designierte neue US-Präsident Trump, „sein Freund“, ist ein Thema, wobei er das mit dem Freund sarkastisch meint, wie im Laufe der Zeit deutlicher wird. Ein Thema ist nicht zuletzt auch Iris‘ recht verhungertes Aussehen. Dabei habe sie ein ganz normales Essverhalten – wie sie sich verteidigt und was man heute Abend auch beobachten kann. Ihre Familie sei eben so ein magerer Menschenschlag. An der Bar, ganz nett gestaltet mit in den Boden eingelassenen Sitzgelegenheiten, genieße ich abschließend noch einen Merengue und erhalte, während ich am Handy herumspiele, einen seltenen Anruf von meiner Familie – per WhatsApp Call, hatte ich als Smartphone-Neuling noch nie. Stellenweise ist die Verbindung sogar so gut, dass im kalten fernen Europa die Zikaden im hiesigen Garten zu hören sind. Meine Mutter sagt: „Jetzt kommt ihr ja bald zurück!“ Wenn sie wüsste: Jetzt geht’s erst so richtig los…

60 Grad unter der Sonne Orange River

18.12.16: Nachts gegen 12 Uhr muss ich Deet gegen die Mücken auftragen, später werde ich wach, weil jemand ungewöhnlich laut im Zimmer gegenüber schnarcht. Halb 5 werde ich schon wieder geweckt, diesmal von grunzenden Urwaldlauten. Ein seltsames Räuspern und Wiehern, rotzende und kotzende Laute folgen – mein Wunsch wächst, dass dieser Mensch(?) bitte nicht zu unserer Reisegruppe gehören möge. M2, der zum Fenster hin schläft, hört es endlich auch, nachdem ich die Tür zum Flur hin öffnete, um die Dämse aus dem Zimmer zu lassen. Klitschnass geschwitzt sitze ich auf dem Bett, da geht die Tür des Schnarchers auf – und, wer kommt heraus? Unser Reiseleiter! Wir glotzen uns beide an. So wie zwei, die sich lieber nicht gesehen hätten. Ich jedenfalls bin bedient: das kann ja heiter werden mit diesem Urwaldmenschen!

Frühstück gibt es unten in der Speisehalle. Es ist kaum der Rede wert: abgepackte Marmelade, ekliger Formvorderschinken und Toastscheiben, die rasch zu schwarz werden, wenn man den Toaster nur etwas schärfer einstellt. Wenigstens gibts Joghurt und genügend Früchte, darunter Papaya. M2 hilft anschließend die Koffer ins Auto zu wuchten, halb acht geht’s los.

Interessant ist bald darauf das Straßenschild Wupperthal – eine Kleinstadt mit etwa 4000 Einwohnern, gegründet 1829 im Auftrag der Rheinischen Missionsgesellschaft. Der ursprüngliche Name des Ortes Riedmond wurde umgewandelt, „zum Andenken an unser liebes deutsches Wupperthal“, wie es in historischen Aufzeichungen heißt. „Jaaa, jetzt wäre eine Begrüßung der Gruppe doch nett. So nach dem Motto: Guten Morgen ihr Lieben, habt hier gut geschlafen?“, flüstere ich M2 in die Ohren. Doch seit dem Nachterlebnis erwarte ich eigentlich nun gar nichts mehr. Braunes kurzes Gras bedeckt in dieser Jahreszeit die Zederberge. Bis zu ihnen hin erstreckt sich ein weites unbebautes Land mit Büschen und Graspolstern. Selten ist auch mal ein See oder Wasserlauf zu sehen, der sich dann tiefblau vom Braun dieser Steppe abhebt. Die besser bewässerten grünen Täler zeugen von mehr Frische; sogar einige Weinberge erheben sich.

Da geraten wir in eine Polizeikontrolle. „Was“?, heißt es aufgeregt im Bus: „Anschnallen!“

Hektische Betriebsamkeit greift um sich. Weniger jedoch bei Jacky, für den sich die Beamten in erster Linie interessieren. Doch folgt lediglich eine Überprüfung der Papiere und schon geht es weiter. Ich zeige derweilen Beate, Monika und Ursula, mit denen ich gestern darüber ins Gespräch gekommen bin, Bilder von der Kasernenruine Prora. Ursula aus dem Westen ist dank unserer Medien lediglich die Nazi-Geschichte bekannt und es interessiere sie, wie dieses riesige Erholungsheim logistisch funktioniert habe.

„Als was kennst Du denn diesen Klotz?“, frage ich die Dresdnerin? „No kloar war doas ne Koaserne“.

„Jaa, da sitzt aber nun eine Vertreterin neben Dir, die mit ‚Buschzulage‘ ins Land kamen und uns nun erklären, was das war und ist“, stichele ich. „Wir Ossis sind praktisch wie die Khoisan, denen die Holländer ihre Wahrnehmungen aufzwangen!“

Die Sächsin hat darauf eine ganz einfache und praktische Antwort: „Joa, doas is sou, de, de doas Geld ham, de schreiben de Geschichte, doas woar imma schon sou“.

Ursula malt sich ihre Lippen leuchtend rot und holt ihre Zebrabrille heraus, denn es ist 9 Uhr und wir erreichen gleich eine Raststätte. Vor dieser steht eine Box, in der man für 2 Rand ein Plüschtier herausangeln kann; sofern man die Geschicklichkeit dazu besitzt. Ich stelle mich gleich zweimal zu blöd an. M2 ist da geschickter, hat aber dennoch keinen Erfolg.

Die Raststätte steht so etwa am Einfallstor in die Steppe, die ähnlich der Kleinen Karoo ist. Gut drei Stunden geht es nun eintönig weiter bis Springbock, was für ein netter Name für einen Ort in vollkommener Einsamkeit. Brauner Sand und Steine, Grasbüschel, grau und lila verbrannt unter der Sonne, manche sogar noch grün, das ist alles. Es ist dies das Namaqualand. Wie schön muss es im Frühling sein, wenn hier alles in leuchtenden Farben blüht! Rund um Springbock ist die Gegend dramatischer, zerklüfteter. Geröllberge rücken näher und schwinden vor den Augen. Wüstenähnlich ist es, während die Gegend hinter Springbock wieder abflacht. Brauntöne in verschiedenen Abstufungen prägen die sandige Szenerie. Anderthalb Stunden braucht es von Springbock noch bis zur Grenze, nachdem wir in diesem wenig ansehnlichen Ort zu Mittag gegessen haben, und zwar in einer Einkaufshalle mit Fastfood-Selbsbedienung. Jacky macht uns keine hilfreichen Menüvorschläge. Wir wählen daher nur ein paar Samosas, mit würzigem Fleisch gefüllt, von Oman her bekannt. Johannes hat griechischen Salat gewählt, stochert aber nur darin herum. Er habe gar keinen Hunger nach all den Erdnüssen im Bus. Bei der Ausfahrt aus dem Gelände ärgert uns der Anblick der schönsten Supermärkte, denn die wurden uns vorenthalten.

Nach öder Fahrt durch das verbrannte Land wird es links und rechts des Orange Rivers hügeliger und grüner. Was solch ein Flusslauf inmitten dieser Steppe doch bewirkt! Da erblicken wir nun die modernisierte Grenzanlage zu Namibia; hier mit der Flagge Südafrikas. Nagelneuer Stacheldraht leuchtet in der Sonne.

Hinüber geht es erst in zwei Tagen. Jetzt biegen wir vor dieser Anlage nach links ab. Oh je, Bodenwellen in der Biege, unser Fahrzeug gerät ins Schlingern! Doch wir fangen uns und unbeirrt geht die Fahrt weiter, durch die schmale Oase am Orange River entlang. „Führt ja gerade wenig Wasser“, stelle ich M2 in die Seite stupsend fest.

Da kommt die Ansiedelung einiger Hütten in Sicht. Der etwas unaufgeräumt wirkende Platz ist unser Lager; das heißt, es ist ein Camping- und Zeltplatz, dessen Namen ich nicht kenne, mit wenigen festen Hütten und einer größeren Anzahl von Campingplätzen mit Grillgelegenheit. Wir steuern leider nicht die besseren Plätze am Flussufer an, sondern halten jenseits der Lagerstraße. Ein Stück Wiese mit getrockneter Hundescheiße darauf – das ist unser Platz.

Absteigen“, ruft Jacky im Kommandoton: „Kommt ihr her, ich zeige euch!“ Und er führt mit seinem Gehilfen Jim vor, wie ein Zelt aufgebaut werden muss: Das Ding wird auf die Wiese gelegt, die Metallstäbe ineinander gesteckt und dann so gebogen, dass sich die Igluform ergibt; an diesen Streben werden nun die Stoffwände befestigt. Das alles bei 45 Grad im Schatten. Das bedeutet 60 Grad unter der Sonne – und das wiederum bedeutet beim Anfassen des kochendheißen Metallgestänges ohne Handschuhe – Brandblasen! Und trotzdem geht’s munter ans Werk. Triefend nass vor Hitze, denn die Luft steht. Wo findet sich ein Plätzchen ohne Sonne? Auf dieser billigen Wiese am Rande des Camps nirgendwo. Es findet sich auch kein Platz ohne getrocknete Hundescheiße. Unbarmherzig brennt die Sonne zudem auf die ohnehin verbrannten Füße. Ganz so, als würde heißes Wasser auf sie herablaufen. Während M2 vor Schmerzen stöhnt, weil er das Gestänge, „heiß wie ein Feuerhaken“, wie er schreit, allein kaum halten kann, muss ich auf die brennend schmerzenden, glutroten Füße unbedingt erst einmal Sonnencreme auftragen. Ganz rasch, dann geht es weiter.

Nein, das ist wirklich kein Vergnügen, und wie froh sind wir, als das Zelt endlich steht. Wer nicht erschöpft in der Ecke sitzt, hat sichtbar schlechte Laune bekommen – wie der Bielefelder Arzt Paul, der inzwischen kleinlaut geworden ist. Dabei ist das erst der Anfang! Während sich anschließend alle fix und fertig in einem Stuhlkreis (ja es gibt auch Campingstühle) aufreihen und Wasser „tanken“, erkunde ich das Lager. Die schönsten Plätze liegen eindeutig direkt am Fluß, dem Orange River, dessen sandige Gesteinsberge am jenseitigen Ufer bereits zu Namibia gehören. Immerhin: Eine Bar gibt es hier auch, sogar mit Blick auf den Fluss, in dem sich viele tummeln, obgleich das Wasser 30 Grad hat, wie die Bielefelder später aus eigenem Erleben berichten.

M2 findet hier, wo wir beide uns nun für 10 Rand pro Büchse jeder eine Cola genehmigen, ein Thermometer: 44 Grad im Schatten! Hütten aus Holz und Bambus beherbergen Dusche und Toiletten; Kabinen, die nach vorn und hinten hin in Fensterhöhe offen sind. Iris, die das alles sehr genau inspiziert, ist auch jetzt schon wieder auf Achse und kommt aufgeregt vom Fluss zurück: eine Kuh sei aus dem Gebüsch gesprungen!

Ansonsten sitzen wir in dieser Hitze nur herum, Gespräche kommen kaum zustande; manch einer genießt schon den einen oder anderen Wein. Wir hingegen beobachten die Vögel, die ich über ein Vogelkundebuch, das Jacky mit sich führt, bestimme. Darunter die sog. Domanicanerwitwe und das Kleinelsterchen. Erstere hat schwarzweißes Gefieder und ein wunderschönes rotes Schnäbelchen. Es ist südlich der Sahara weit verbreitet und macht sich ein ganz schönes Leben, indem es seinen Nachwuchs von Wirtsvögeln großziehen lässt. Das Kleinelsterchen erinnert an unsere grauen Spatzen, schimmert jedoch am schwarzen Kopf grünlich bis violett metallisch. Es ist im südlichen Südafrika fast überall zu finden; in Namibia und im Westen Südafrikas aber eigentlich eine Seltenheit. In Namibia sollen 644 Vogelarten leben, davon 14 endemische, d.h. die nur in Namibia vorkommen.

Später im Stuhlkreis nochmals aufs Thema gekommen sagt Susi, „mit Vögeln kenne ich mich nicht aus!“, womit sie die Lacher auf ihrer Seite hat. Weniger lustig findet sie es, als ich feststelle, sie sei für ihr Alter (72) doch noch „gut beieinander“.

Abends sitzen M2 und ich bei einer Flasche Weißwein. Ich schreibe und M2 unterhält sich mit dem Reiseleiter Jacky, der zum Teil auch exklusivere Reisen betreut, die ca. 4000 € kosten sollen, alles inklusive und alles vom Feinsten. M2 prophezeit, dass diese Art des Reisens, wie wir es gerade tun, aus der Mode kommen wird: einerseits werden die Urlaubstage weniger werden, andererseits wird das Fernreisen teurer und exklusiver werden, mit auch steigenden Ansprüchen im Urlaubsland.

Das Essen gibts heute an der Bar am Fluss: Gemüse mit Lamm und ohne Lamm; Reis und Salat. Mit Lamm ists etwas fett, aber ein smarter Typ schöpft es auf, und als ich von diesem Büfett zurückkomme, nachdem ich mir dort eigentlich nur Vegetarisches holen wollte, heißt es: „Du hast ja doch Lamm!“

Dass währenddessen Jugendlichen am Nachbartisch das Funktionieren einer Schwimmweste und, besser noch: eines transportablen Klosetts für die Bootsfahrten erklärt wird, mit Probesitzen, sei am Rande erwähnt.

Die Nacht bricht herein. Die Stuhlkreisrunde sitzt jetzt unter Scheinwerfern, wie ungemütlich. Und dazu dieser Smalltalk mit ständigem Lachen und Gickern. Nein, dafür ist mir solch eine feine Sommernacht zu schade – zumal unter dem Kreuz des Südens und den anderen tausenden Sternen, die bei dieser Lichtflut nicht zu sehen sind.

Iris und ich spazieren ein Stück vor das Lager, um den riesigen Sternenhimmel zu bewundern. Stille Minuten unter unendlicher Weite! Grandios!

Gegen 22 Uhr schlafen wir ein – nach einem Schluck Brandy. Bald darauf setzt auch das Schnarchen ein, von links und von rechts. Und Jacky grunzt im Bus – im Gepäckfach!

Im Morgengrauen beobachte ich vom Fensterchen unseres Zeltes aus die vorüberziehenden Wolken. Halb 5 bin ich dann richtig munter, und eine halbe Stunde später beginnt es zu dämmern.

Mörderische Bootsfahrt Orange River

19.12.16: 10 vor 6 Uhr stehen wir auf und das wird auch höchste Zeit, wenn man die schmuddelige Toiletten- und Waschanlage noch für sich haben will. Während ich dusche, in der zweiten Kabine funktioniert endlich das Wasser, setzt sich Otto mir gegenüber ganz ungeniert aufs Klo; getrennt nur durch meinen Vorhang und seine dünne Basttür. Oh herrliches campen!

Nach diesem schmutzigen Erlebnis geht’s halb 7 an den Frühstückstisch, gedeckt mit Cheddar-Scheibletten, heller Wurst, aufgeschnittener Mango und Tomaten.

„Die Russische Armee ist auch schon wach!“, kommentiert Paul humorvoll das geschäftige Hin- und Hereilen seiner Freundin. In der Tat war Irina Oberstleutnant bei der Sowjetarmee, doch fühle sie sich hier mehr wie im Komsomolzenlager früherer Jugendtage, wie sie sagt. Paul denkt an seine Zeit bei der Luftwaffe und er berichtet von einer Übung auf Kreta. Otto war bei der Marine, wo er bei der Panzeranlandung eingesetzt war und viel gekotzt habe. Diese Themen sprechen Bände, woran das uns hier erinnert.

M2 sucht sich einen Baumstumpf fürs Frühstück und guckt recht zufrieden in die Runde. Ich befürchte, er wollte nur gerne mal wissen, wie sich so etwas wie Campen anfühlt – aufgewachsen in Hotelwelten und ums „Vaterland dienen“ herumgekommen. Gleich wird sich seine Laune jedoch ändern. Heute nämlich steht Paddeln auf dem Programm – 7 km auf dem Orange River. Gut, dass wir uns nicht im Entferntesten vorstellen können, was das bedeutet.

8 Uhr soll‘s losgehen: Vor einem mächtigen, bösartig wirkenden Militär-Truck, ich vermute sogar ein umgebautes Gefängnisfahrzeug, haben wir Aufstellung zu nehmen. Nach dem Aufsitzen zuckeln wir durch öde Sand- und Gerölllandschaft dem fruchtbaren Tal zu, um nach etwa einer viertel Stunde am Fluss auszusteigen. Schwuppdiwupp werden die Boote vom Dach des LKWs herabgelassen. Es folgt eine englische Einführung von einem sportlichen Typ. Während dieser frisch und munter mit blitzweißen Zähnen dies und das erklärt, fühle ich mich noch immer wie in einem Military Camp. Zum Lachen ist keinem zumute, die Wenigsten haben Erfahrungen im Paddeln. In Windeseile haben wir uns zu entscheiden, wer zusammen in ein Boot steigt – und wer vorn und wer hinten sitzt. Bei M2 und mir ist das soweit klar: Ich werde vorn sitzen, er hinten, um zu steuern, wie er sagt. Anders bei Monika und Ursula: Monika, die sich in Gemütsruhe noch ihrer mitgeführten Thermosflasche bedient, geht davon aus, mit Ursula in ein Boot zu steigen und ich mache leise meine amüsanten Bemerkungen zu den Ost-West-Frauen auf engstem Raum. Doch Ursula hat längst andere Fakten geschaffen und einen Deal mit dem Schwarzen Führer gemacht. Aufgeweckt steigt sie mit ihm in eines der Boote; sie vorn, er hinten. Und natürlich sind auch Johannes und Beate in einem Boot zusammen, Irina und Paul in einem anderen. So bleibt für Monika nur die Laborantin Klara.

Der Führer hat das Boot mit Ursula galant ins Wasser gelassen, während wir nun folgen sollen. Ausgerechnet unseres aber hat hinten keinen Griff, was das Herabtragen sehr erschwert. Doch endlich liegt es auf dem Orange River und los geht‘s. Liebe Leute: 7 km ohne jegliche Erfahrungen im Paddeln! Schon bald sind wir die Letzten, die mit ihrem Boot auf dem hier vielleicht zwanzig Meter breiten Fluss herumeiern – wir finden einfach nicht den passenden Rhythmus. M2 hinten, ich vorn, driften wir ständig nach rechts ab. Den rotbraunen Wüstenbergen und dem hellgrünen Schilf mit all den Wasservögeln davor können wir keinen Blick gönnen, zumal wir wegen des niedrigen Wasserstandes auch noch auf den Untergrund zu achten haben.

„Los, wir machen jetzt endlich mal Meter!“, rufe ich nach hinten: „Links, rechts, links, rechts!“

Ich könnte durchdrehen: M2 tut hinter mir genau das Entgegengesetzte von dem, was ich sage. Hmmm er verwechselt ja gern links mit rechts. Von hinten schreit es zurück, ich würde verkehrt paddeln. So drehen wir uns im Kreis!

Und überhaupt müsse allein ich dafür sorgen, dass wir vorankommen, er sei schließlich nur für die Steuerung da. Hatte ich zunächst noch das Gefühl, meine Oberarme halten das nicht aus, so graben sich gerade tiefe Fleischwunden in die beiden Daumen. Das Paddel nämlich ist mehrfach mit einem Plastikklebeband umwickelt und geflickt und entsprechend rau. Unmöglich ohne Handschuhe! Als Schlusslichter bleibt uns aber keine Verschnaufpause.

Nach anderthalb Stunden gibt der Bootsführer das Signal zur Sammlung aller Boote. Ich hoffe inständig, dass dieser „Spaß“ damit zuende ist. Das Paddel stinkt nach fremdem Schweiß und eigenem Schmerz. Dazu sitzt man im hineingeschwappten Wasser, erinnernd an unsere Wildwasserfahrt im Norden Thailands.

Der Grund unseres Stopps: Wir sollen baden! Liebe Leute, auf Kommando auch noch Vergnügen. Uns ist das nur lästig. Aber ausgerechnet die Ältesten springen ausgelassen ins Wasser: „Ist das herrlich, kommt rein!“, rufen Susi und Otto wie aus einem Munde. Ins Boot zurück tun sie sich allerdings schon deutlich schwerer – wie wir aus der Ferne beobachten können. Denn wir nutzen klug diese Zeit, um uns mit unserem Boot etwas Vorsprung zu verschaffen. Schließlich gibt‘s nichts Demotivierenderes als Schlusslicht zu sein. Eine Zeit lang halten wir sogar unseren Vorsprung, doch dann haben wir uns abermals alle zusammenzufinden. Diesmal nun wird uns erklärt, wie wir in einer zu erwartenden Extremsituation das Paddel zu halten haben. Ich verstehe eigentlich nichts, von dem, auf was wir gerade hingewiesen werden. Doch rascher, als wir denken können, kommt das Hindernis in Sicht: Stromschnellen! Heidie gehts auch schon bergab. Schlecht, wenn man nichts versteht! Immerhin, wir kommen ohne Blessuren hinunter.