3,99 €

Mehr erfahren.

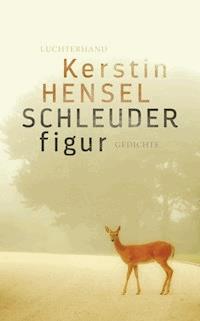

- Herausgeber: Luchterhand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Kerstin Hensels Berlin-Roman: deutsche Geschichte, gespiegelt im mörderischen Leben zweier Biedermänner

Der Brandmeister Heinrich Paffrath hat sich von jungen Jahren an der Bekämpfung von Feuer verschrieben.

Beim Brand des Reichstags hat er an vorderster Front das Feuer zu löschen versucht; von Adolf Hitler erhielt er für diesen Einsatz ein persönliches Dankschreiben. Trotzdem hält er sich von der Politik fern, seine proletarische Mutter hatte ihm das dringend ans Herz gelegt.

Auch sein Sohn, Heini Paffrath, hält sich aus den Entwicklungen der Zeit heraus. Er hat sich in eine Zahnarzthelferin verliebt, und als diese 1961 nach dem Bau der Mauer im Ostteil der Stadt bleibt, verläßt er Westberlin, wird in Ostberlin Volkspolizist und geht seinem Beruf als Ordnungshüter auch dann noch ungerührt nach, nachdem er seine große Liebe aus Enttäuschung glaubt umgebracht zu haben.

Kerstin Hensel erzählt aus dem Leben zweier Männer, die strebsam ihren Berufen nachgehen. Sie halten sich von allem Getriebe der Welt fern, um hinter der biederen Fassade um so besser ihre verzweifelt finsteren Abgründe verbergen zu können. Heinrich und Heini Paffrath sind zwei »falsche Hasen«, auf die jederzeit Verlaß zu sein scheint, zwei Stützen der deutschen Katastrophengeschichten des 20. Jahrhunderts.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 279

Veröffentlichungsjahr: 2009

Ähnliche

Kerstin HenselFalscher Hase

Kerstin Hensel

Falscher Hase

ROMAN

Luchterhand

Kommissar Paffrath hat es ausgestanden.

Im Mai 2003, an seinem letzten Diensttag, da auf der Hadlichstraße in Berlin-Pankow fliederwelk Paffraths Endgang vom Polizeirevier I, Abschnitt 27 in ungewisse Zukunft erfolgt, an jenem atemstockenden Nachmittag besitzt der frischgekürte Pensionär nicht mehr als einen Plastikbeutel voller Geschenke. Heini Paffrath hat viele Gläser Sekt getrunken, allesamt auf seinen Abschied vom Amt.Geschmack der Rache auf der Zunge einschlief

Er schwankt. Sekt. Flieder. Sekt. Flieder. Linksseits der Straße Blütendolden, braungeschrumpft wie Paffraths Leben. Dabei ist er erst zweiundsechzig. Kein Alter, sagen die Kollegen, und außerdem, wer hat schon das Glück, mit zweiundsechzig in Ruhestand zu gehen!

Der letzte Gang also. Die Hadlichstraße wie seit zehn zwanzig dreißig Jahren. Immer derselbe öde Weg, auch wenn im Frühjahr Blütenduft den Gestank des öligen Schotters, der vom Bahndamm herüberzieht, durchmischt. Paffrath überquert den Parkplatz vorm Revier. Er dreht sich noch einmal um – das graue Betongebäude, so zweckbestimmt wie unscheinbar, drei Etagen, die Fenster, von dort aus winkt man ihm noch zu, das Fenster im zweiten Stock, hinter dem er gesessen hat, zehn zwanzig dreißig –

Paffrath hebt kurz die Hand, um zurückzuwinken. Schon hat er diesen Anflug von Wehmut weggedrückt und geht die Straße entlang, wie immer an den verfallenen Garagen vorbei, hinter denen sich der Stadtbahndamm erstreckt. Weiter. Das rote Backsteinhaus, in dem die evangelische Grundschule untergebracht ist: mürbe wie die anderen Gebäude der Hadlichstraße. Alles scheint in Paffraths Zustand zu sein. Vor seinem letzten Diensttag ist ihm nichts dergleichen aufgefallen.

Neben der Schule ein verwilderter Garten mit eingesunkenem Drahtzaun. Brombeergestrüpp Heckenrosen Holunder Flieder. Der Garten grenzt an den Bahndamm. Paffrath bleibt stehen, blickt scharf durchs Gestrüpp – die Bahn fährt wie jeden Tag ratternd scheppernd quietschend den Nordring entlang, ein Gewohnheitszug, der die Stadt gleichsam wie Paffraths Leben durchschneidet – jetzt ist die Angst wieder da. Mit saurem Aufstoßen setzt sie sich quer in Paffraths Kehle.

Heini! Heini! ruft es von irgendwoher. Paffrath legt die Hand ans Ohr. Lauscht. Wenn er den erwischt, der ... aber da ist keiner, denn dieses Heini! Heini! muß aus ihm selbst gekommen sein. Wie auf Sektperlen aus seinem Inneren gestiegen, ein Fanal aus Kindertagen. Die alte Qual:

Heini Paffrath. Nicht Heinrich Theodor Paffrath wie sein Vater, der Oberbranddirektor. Heini. Sein Name mit Stempel und Siegel bestätigt. Unveränderbar. Kommissar Heini Paffrath. Kommissar, nicht Hauptkommissar wie Kollege Stefanek, der es, trotz seiner jungen Jahre, im Polizeidienst bis ganz nach oben geschafft hat. Jetzt ist er zweiundsechzig Jahre alt, frühpensioniert und noch immer Heini.

Er geht weiter. Plötzlich durchfährt ihn ein frischer Stoß Heiterkeit. Er ist ja frei. Keine Arbeitszeiten, keine Bereitschaft, keine Protokolle, keine Überstunden, keine Streife, keine unaufgeklärten Fälle mehr – nichts, was ihn in die Bande einer Pflicht nehmen würde. Nur der letzte Gang noch. Dann kann er ein neues Leben beginnen. Ruhe legt sich auf Paffraths vergangenes Leben. Paffrath macht eine richtungsweisende Geste nach vorn, wo sich die Hadlichmit der Berliner Straße kreuzt, Paffraths Freizeitrevier.

Wie jeden Tag steht die Absatzbar als erstes unverrückbares Zeichen vor Paffraths Augen. Eigentlich verbirgt sich dahinter eine Schusterwerkstatt, die mit bunten Auslagen für sich wirbt, aber Paffrath beharrt auf dem Wort Bar. Er bleibt vor der Auslage mit Absätzen, Einlegesohlen, Schnürsenkeln und orthopädischem Schuhwerk stehen, blinzelt durch die Glasscheibe ins Geschäft. Jeden Tag hofft er, der Schuster würde dem Ladennamen gerecht werden und neben Schuhzeug und Dienstleistungen etwas Barmäßiges anbieten, Schnaps Wein Bier oder Cocktails, diese neumodischen bunten Drinks vielleicht ... Aber die Absatzbar ist und bleibt eine Schusterwerkstatt, und Heini Paffrath sagt wie jeden Tag, wenn sein Dienst zu Ende war: »Betrug!«

Beleidigt betritt er dann das Nebenhaus: das Restaurant Zur Post. Der Kommissar a. D. setzt sich an jenen Tisch, an den er sich immer setzt. Jeden Tag nach Dienstschluß. Mal früh am Abend, mal spät. Paffrath setzt sich, aber der Rükken ist heute steifer, der Blick durch den Abschiedssekt schon getrübt und die Erleichterung, die er sonst beim Eintritt ins Restaurant empfindet, einem mulmigen Bedenken gewichen. Wird es ihm schmecken wie immer? Wird man ihn überhaupt bedienen wie immer? Wo er doch außer Dienst ist. Für immer. Und diese ekelhaft zivilen Hosen. Diese alberne Tüte.

Paffraths Blick fällt auf das Wandmosaik. Es stellt eine Postkutsche mit Pferden dar. In seiner Fantasie lädt der Gast lauter Briefe und Päckchen in die Kutsche; er ist es selbst, der das Posthorn bläst und davonfährt. Schließlich reißt sich Paffrath nach gewohnter Art zusammen, schimpft sich sentimentaler Hasenheini und befiehlt die Bedienung zu sich.

Kellnerin Märrie ist sofort zur Stelle. Blondgelockt, tonnig, speisefettduftend, die grauen Augen auf den Gast gerichtet.

»Wie immer?« fragt sie.

»Natürlich«, sagt Paffrath.

Als sich Märrie erkundigt, ob alles in Ordnung sei, blafft

er:

»Seh ich aus, als sei was nicht in Ordnung?«

Märrie zuckt mit den Schultern und verschwindet hinter der Theke.

Paffrath zählt die Zeit. Sieben Minuten, bis das Bier kommt. Exakt. Kühl, schäumend, herb. Paffrath trinkt das Bier in einem Zug. Es steigt sofort zu Kopf, mischt sich mit dem Sekt, das Gewohnte mit dem Abschied, ein gemeiner brausender Cocktail, der ihm Tränen in die Augen treibt.

Als Märrie den Falschen Hasen serviert, beendet Paffrath das Schluchzen mit geübtem Befehl an sich selbst. Er erkennt sich in seinem Kleinmut nicht wieder und möchte doch, daß er sich nicht verliert, denn daß er ausschert, steht nicht in seinem Plan, obwohl er genau das möchte, alles Geschehene abzuwerfen und brav gewöhnlich unbelastet den Lebensabend zu verbringen, wie Millionen andere Leute, die ebenso allein und ebenso zwanghaft sich bemühen, nicht vor der Zeit abzustürzen.

Dem Braten schmeckt Heini Paffrath heute nach, als sei er eine exotische Speise. Dabei serviert ihm Märrie jeden Tag dieses Gericht, weil Paffrath es jeden Tag bestellt. Ohne Ausnahme, ohne Neugier auf neue Kochkreationen. Immer muß es Falscher Hase sein, von Kindheit an dieser simple semmeldurchmischte Hackbraten, in einer Kastenform gebacken, wie Kuchen in Scheiben geschnitten, mit brauner Soße überzogen, wie ihn Mutter bereitet, wie immer er es von Märrie forderte.

Paffrath ißt. Schließt dabei die Augen, zerdrückt das Fleisch am Gaumen, schlingt nicht, sondern löst im Mund die einzelnen Zutaten genußvoll auf, trennt Fleisch Zwiebeln Pfeffer Majoran Semmelbrösel, fügt alles wieder zu bekanntem Labsal zusammen, nickt, zerdrückt Kartoffeln in Soße, schiebt nach, schluckt.

Ja, es schmeckt anders heute. Paffrath glaubt: köstlicher, herzhafter. Die Falsche-Hasen-Mahlzeit signalisiert nicht wie sonst Feierabend. Größeres schmeckt Paffrath heraus, Endgültigeres. Gegen seine Gewohnheit bestellt er noch ein Bier.

»Ja, es ist alles in Ordnung«, sagt er zu Märrie und prostet ihr zu.

Wie festgenagelt sitzt er auf dem Stuhl, abgefüllt mit Leibgericht und Bier. Nachdem er gegessen und getrunken hat, möchte er wie immer gehen, aber das Aufstehen gelingt nicht. Der Abschied ist dem Kommissar in die Knochen gefahren. Die Sekunden, in denen Paffrath glaubt, nicht mehr aufstehen zu können, machen ihm Angst. Er fühlt sich plötzlich so allein, daß ihm der Falsche Hase aus dem Magen zu springen droht.

»Untersteh dich!« faucht Paffrath und reißt seinen Körper hoch. In Zivilhosen und mit der Geschenketüte steht er zum Abgang parat.

Es ist Abend geworden. Nur wenig ist in dieser Gegend auf den Straßen los. Hier gibt es nichts, was die Leute ins Freie treibt, kein Kino, keine Tanzbar, nicht mal mehr den Springbrunnen, an dem sich die Jugend einst versammelte. Wenn die Geschäfte schließen, wird Pankow müde. Nur die U-Bahn fährt bis kurz nach Mitternacht. Hier, an der Endstation, entläßt sie spät noch einzelne Fahrgäste, die eilig über den Garbaty-Platz durch die milchig beleuchteten Straßen laufen.

Die Absatzbar hat geschlossen. Heini Paffrath klopft an das Schaufenster der Schusterwerkstatt.

»Bier!« ruft er, verharrt ein paar Sekunden, schlägt mit der flachen Hand an die Scheibe und brüllt: »Bier, hab ich gesagt!«

Paffrath wühlt im Plastikbeutel, er fühlt etwas, dessen Form ihm vertraut vorkommt. Wie selbstverständlich schließt sich seine Hand darum. Als er das Ding aus dem Beutel hervorzieht, schießt ein triumphierender Strahl Stolz in Paffrath hoch. Er zielt auf die Schaufensterscheibe. Mit einer kleinen gelben Spielzeugpistole. Die in seiner Hand liegt wie zehn zwanzig dreißig Jahre lang die echte. Seine Makarow, später die Walther PP, Kaliber 7,65 mm.

»Bier!«

Paffrath nimmt den Beutel, schlurft die Straße unter der S-Bahn-Brücke entlang. Unter der Brücke stinkt es nach Bratfett und Urin. Die Wände beschmiert mit kryptischen Sprayerparolen. Werbeplakate gegen den Hunger der Welt. Reklame für ein Auto, in dem eine lachende Familie sitzt: Vater Mutter Kind Hund. Wer dieses Auto kauft, erwirbt das Glück. Paffrath hat nicht mal einen Hund. Er beschleunigt seine Schritte. Hinter dem Tunnel öffnet sich der Blick Richtung Stadtmitte. Ein Stück muß Paffrath in diese Richtung gehen, schwankend stolpernd, er kennt den Weg, den er so viele Jahre fast täglich gegangen ist, zur Arbeit, zum Polizeirevier I, Abschnitt 27; jetzt heimwärts, nachts, den Falschen Hasen im Bier ertränkt, aber kein Auto, kein Hund, kein gar nix, außer dem zielsicheren Instinkt, der ihm sagt, daß er gleich zu Hause sein wird.

Vinetastraße. Der versunkene Ort. Das Mietshaus: Jugendstil, der sich seit hundert Jahren tapfer selbst bewahrt. Paffrath schließt die Haustür auf. Er riecht sofort, daß etwas anders ist, macht Licht, blickt um sich. Witternd schleicht er durch den Flur, dessen buntgekachelte Wände florale Muster zieren. Über den Wänden ist die Farbe abgeblättert. Nur wo eine neue Klingelleitung gelegt worden war, zeigt ein heller Gipsstreifen eine Spur Gegenwart. Die Bodenfliesen sind gesprungen, abgetreten, aber für Paffrath bedeuten sie das Beständige, dem er Zeit seines Lebens auf der Spur ist.

Das Haus nimmt Paffrath auch heute auf wie immer. Doch es riecht fremd. Klar, denkt der Heimgekehrte, ich komme ja auch nicht vom Nachtdienst. Direkt aus der Freiheit komme ich und muß nie wieder zum Dienst. Nie nie wieder. Da muß es ja anders riechen.

Die Quelle des veränderten Geruches bleibt unsichtbar. Zwei Stockwerke muß der Mann mit Geschenkebeutel ersteigen, dann steht er vor seiner Wohnungstür. Da ist es wieder – dieses kleine scharfe Glück, das ihn durchfährt, wenn er den Klingelknopf berührt, an dessen Schild zwei Namen stehen: PAFFRATH und BLOCK.

Er schließt die Tür auf. Niemand tritt ihm entgegen.

Alles ist wie immer. Sofort macht Paffrath überall Licht, beleuchtet sein Reich: Flur, Küche, Bad, zwei Zimmer. »Hallo!« sagt er.

Er lauscht wie jedes mal nach dem Gruß, ob ihm jemand antwortet. Aber auch heute bleibt die Wohnung stumm. Er hängt seine Jacke an die Garderobe. Das zivile Stück bekommt einen Bügel wie gestern noch die Polizeiuniform, ordentlich, korrekt wie Heini Paffrath ist. Dann besieht er sich im Flurspiegel.

»Heini«, sagt Heini Paffrath.

Einem Kanarienvogel gleich neigt er vorm Spiegel den Kopf, links rechts links rechts. Er muß sich einreden, daß er noch bei Sinnen ist, ein normaler Mensch, kein Vogel, kein Idiot, kein Verbrecher, kein

»Garnichts!« schreit Paffrath.

Heini Paffrath zittert. Nüchternheit will sich in ihm breitmachen, etwas, zu dem er jetzt unter keinen Umständen bereit ist. Im Dienst mußte er immer nüchtern sein, das war oberstes Gebot. Paffrath strafft seinen Körper. Der Spiegel zeigt ihm das alberne Bild eines Zivilen, auf dessen Hemd sich Schweiß und Soßenflecken befinden.

Heini schwankt. Die Wohnung soll, beschließt Paffrath, mir endlich meinen Frieden geben. Er zieht die Schuhe aus, schmeißt sie in die Ecke. Nach kurzem Innehalten stürzt Paffrath auf die Schuhe, schlägt die Sohlen knallend gegeneinander und ruft:

»Du böser böser Heini!«

Gleich darauf verfällt er in ein würgendes Gelächter. Böser Heini! Böser Heini! Und er lacht, krampft, schüttelt sich, taumelt in die Küche. Dort greift er nach der Blumenvase auf dem Eßtisch, wirft die vertrockneten Fliederdolden heraus, kippt das Wasser auf den Boden und befiehlt:

»Pusten!«

Heini Paffrath pustet in die Blumenvase und beriecht seinen Atem.

»Null Komma fünf«, sagt er zufrieden, »das ist normal nach so einem Tag.«

Langsam kommt Paffrath wieder zu sich. Die Blumenvase stellt er zum Abwasch, die Schuhe ordentlich in den Flur. Heini Paffrath hat es ausgestanden. Jetzt muß er nur noch den Beutel leeren und den Inhalt in irgendeine Ordnung bringen. Es wird lauter dummes Zeug sein, ahnt er, am besten, ich schmeiß alles sofort in den Müll.

Das Wohnzimmer hat Paffrath eingerichtet wie ein Wartehäuschen: vor einer hölzernen Gartenbank ein dreibeiniger Sofatisch aus versunkenen Zeiten: Stücke des Glasmosaiks sind herausgefallen, die dünnen Beine locker, so daß der Tisch einen schwankenden Untersatz darstellt und nicht brauchbar ist, den Beutel voller Geschenke zu tragen. Des weiteren hat Paffrath das Zimmer mit einem schwarzweiß gemusterten Teppich, einem Fernsehregal und einer chinesischen Papierlampe ausgestattet.

Paffrath, nachdem er seinem Wohnzimmer den obligatorischen Besuch abgestattet hat, nimmt den Geschenkebeutel, geht über den Flur und betritt das Schlafzimmer. Sofort heftet er den Blick auf sein Bett: die geblümte, an Kindheit erinnernde Bettwäsche, das Kissen mit Mittelschlag, es ist alles in Ordnung. Paffrath hält den Blick auf das Bett so lange wie möglich. Erst nach Minuten wagt er, mit süßer Aufregung durchsetzt, den Blick langsam vom Bettzeug zur Wand zu lenken. Der Farbanstrich, zehn zwanzig dreißig Jahre alt, zeigt gilbes Ausharren in der Unveränderbarkeit. Wo Paffrath seinen Kopf anlehnt, ist die Wand speckig. Paffraths Blick verweilt kurz auf dem Fleck, um weiterzuwandern, über die Nachtspeicherheizung, das Fensterbrett, das Fenster hoch, die gerafften schweren Gardinen, der Blick gleitet herunter, schneller, auf das Linoleum des Fußbodens, das seit zehn zwanzig dreißig Jahren gebohnert wird und deshalb glänzt und wie neu aussieht und erinnerungsvoll duftet. Heinis Blick fällt auf jene Stelle unter dem Fenster, an der sich sein erstes Glücksgefühl entlädt:

Das rot lackfarben gestrichene Bänkchen mit Kakteen. Zwischen stachligen warzigen fingrigen oder langtriebigen Gewächsen, die teils still, teils in Blüte stehend, ein kleines Wüstenareal bilden, befinden sich Grabkerzen. Vor den Kerzen liegen, in einem Nierenschälchen aufgebahrt, eine Zahnbürste und eine halbausgedrückte Tube Zahnpaste.

Paffrath legt den Beutel ab, geht in die Knie, zündet die Kerzen an. Im Schein der flackernden Flammen ist ihm, als beginnen Seeigel, Warzenfinger, Bischofsmütze, Greisen- kopf, Glieder-, Schlangen- Sternkaktus mit der Königin der Nacht zu tanzen.

»Maschula«, flüstert Paffrath, drückt einen Kuß auf den Boden vor dem Kakteenbänkchen, befiehlt den Pflanzen, weiterzutanzen, und wendet sich der zweiten Stelle zu, die ihn mehr noch als die erste in Entzücken versetzt:

An der Wand, gegenüber von Paffraths Bett, liegt ein Stapel Briefmarkenalben. Bedeckt mit schwarzem Samttuch. Auf dem Tuch, drapiert zwischen vertrockneten Rosen, eine Pinzette und drei Glühbirnen. Auch für diesen Altar zündet Paffrath eine Kerze an, steckt sie in einen Christbaumkerzenhalter und befestigt denselben am Dekkel des oberen Briefmarkenalbums. Das Flämmchen spiegelt sich in den Glühbirnen. Sein Schein bricht sich mehrfach. Aus einem Flämmchen werden sechs, die im klaren Glas der Leuchtkörper flackernd tanzen.

»Meine Lieben«, flüstert Paffrath. Dann spricht er die Namen: »Eva« und »Bogumil« aus. Dann schweigt er.

Es ist spät. Die Zeit zerrt an Paffraths Durchhaltevermögen. Er ist ab heute außer Dienst, und alles ist anders.

»Nein!« sagt Paffrath laut und lauscht, ob ihm etwas Recht gibt. Das Licht der Opferkerzen verzaubert ihn. Was soll anders sein. Nur daß man irgendwann immer nüchtern wird, ist zum Kotzen, denkt Paffrath.

Endlich wendet er sich dem Beutel zu. Es fliegt alles in den Müll, sagt sich Paffrath noch einmal. Dann aber ist er doch neugierig und entnimmt dem Beutel, was ihm die Kollegen zum Dienstende zugedacht haben: drei Paar weiße Tennissocken, ein Feuerzeug in Form eines kleinen Feuerlöschers, Rasierwasser, ein Buch über Sukkulentenzucht und – Paffrath drückt sie dankbar an seine Brust – eine Flasche Doppelkorn.

Er trinkt. Schluck um Schluck. Trinkt, um mit Kakteen Briefmarken Glühbirnen zu tanzen, um sich noch einmal den Abschied zu geben. Nachdem er die halbe Flasche geleert, erhebt sich Paffrath, nimmt den restlichen Krempel aus dem Beutel, kippt ihn mitten ins Zimmer. Dann macht er zwei Schritte aufs Bett zu und fällt hinein.

Heini Paffrath stürzt in einen Schlaf, der ihn in dunkle Welten hinabzieht. Noch im Stürzen hofft er, gleich wieder erwachen zu dürfen, aber aus dem Boden der Träume, den Erinnerungen, die sich doppelkornscharf in ihm breit machen, steigen wie weißer Schaum die ersten Indizien, die ersten Gründe eines Verdachtes gegen ihn auf.

* * *

Am 21. Dezember 1941, elf Uhr nachts, während Bomben auf Berlin fielen, verbot der Feuerwehroberst Heinrich Theodor Paffrath sich und der werdenden Mutter jegliche Ängste.

Heinrich Theodor Paffrath. Der Vater. Das Bild, das sich aus Heinis Träumen löst: undeutlich, braunfleckig, jedoch in schneidender Gegenwärtigkeit. Heinrich Theodor, ein echter, ein starker Name. Kein kleingetaufter Kosename wie Heini, sondern eine Mannesbezeichnung mit Anklängen an Herrschaft und Gott, im Ganzen siebensilbig – was für ein ausdauernd stolzer Klang!

Heinrich Theodor Paffrath hatte sein Leben dem Feuer verschrieben. Besser: der Bekämpfung desselben, denn Feuer, so sehr es ihn faszinierte, erweckte in ihm frühzeitig den Wunsch, es gleichsam zu bändigen, zu ersticken, kurz: es zu beherrschen. Dabei war Heinrich Theodor eher still, in sich verschlossen und von hilfreicher Güte und pflegte er seinen Feuerbändigungstrieb im Geheimen. Schon als Kind bastelte er Löschbomben aus Einkochgläsern, die er mit Wasser füllte und auf raffinierte Weise mittels Zündschnur und Schießpulver zum Explodieren brachte. Im Konfirmandenalter konnte Heinrich Theodor vor seinen Schulfreunden mit einer Neuerfindung prahlen: Man legte in einem Holzschuppen Feuer, Heinrich Theodor zündete eine mit Salpeter Schwefel Kohle gefüllte Pappkapsel an und warf sie in die Flammen. Mit paffendem Knall zerriß es die Kapsel. Fetter grusiger Rauch füllte den Schuppen, erdrückte das Feuer.

Als Heinrich Theodor Paffrath beim Feuerlöschgerätehersteller Gattberg in Berlin-Tempelhof eine Ausbildung begann, war er dem Meister längst voraus. Er beherrschte bereits jegliche Theorie, stellte sich äußerst geschickt an im Montieren und Installieren von Löschanlagen, hatte Ideen für kühne Neuentwicklungen, aber wenn die Zeichnungen zu kompliziert wurden, verließen Heinrich Theodor die Kräfte. Er saß vor dem Reißbrett und sah nichts als wirre Linien. Von den fertigen Modellen, die man ihm, voll des Lobes für seinen Erfinder, vorführte, hielt er nicht mehr als von einem Spielzeug. Als ob Heinrich Theodor jemand auf der Höhe seiner Begabung eine Wand vor den Kopf baute, ihm die Gedanken abwürgte. Als ob eine stärkere, gleichsam idiotische Macht den jungen Mann fesselte, damit er die Schritte, die er tun sollte, nicht vollführen konnte.

Aber solche Anfälle von Bewußtseinstrübung legten sich, wenn man ihn nur in Ruhe ließ.

Noch mit zwanzig Jahren wohnte Heinrich Theodor bei seiner Mutter Lore auf der Eisenzahnstraße in Berlin-Wilmersdorf.

Vater war im September 1918 in Cannières gefallen. Der Apotheker Heinrich Johannes Emil Paffrath. Erfinder der Sechserlei-Tropfen, Heilkundler. Selbst aus dem Schützengraben von St. Quentin schickte er getrocknete gepreßte Wurzeln und Kräuter nach Hause und schrieb dazu, wie man dieselben als Herz- und Schmerzmittel einsetze. Nun lebt wohl, Gute Nacht, meine Lieben! – Ein ganzes Fläschchen Sechserleitropfen trank Lore Paffrath nach der Todesnachricht: auf zehn Gramm Äther gelöste Baldrian-, Minze,- Kümmel-, Kalmus-, Kamille- und Benediktenkrauttinktur, was sie aus dem Bewußtsein schlug und Tage später ein Feld für Zorn und Haß in ihr bestellte.

Mutter führte den Haushalt, regelte auf stille, nachgiebige Art den Alltag ihres Jungen. Auf den Küchenfenstersimsen hatte sie aus Blumentöpfen und Pflanzschalen ein Gärtchen erstellt: zwischen Salbei Thymian Lavendel wuchsen Stiefmütterchen Petunien Begonien. In anderen Töpfen sproß Kresse Dill Petersilie. Täglich lockerte Lore mit einer Gabel die Erde, grub zerstoßene Eierschalen als Dünger unter, beschnitt Blumen, erntete Gewürze, zerkleinerte mit einem Wiegemesser alle eßbaren Pflanzen, gab sie unters Rührei oder trocknete oder legte sie in Salz und Öl ein. Für schlimme Zeiten. Für Zeiten, in denen die Sechserleitropfen zur Neige gehen sollten. Durch ihr Gärtchen hindurch spürte Mutter Lore, was im Land aufzog.

»Es wird wieder Krieg geben«, sagte sie zu Heinrich Theodor und wiederholte zu jeder Tageszeit, was sie befürchtete, endlose angstgetriebene Klagen. Dabei zupfte sie Salbei, rebelte Thymian, schnitt Lavendel ab gegen die Motten.

»Du hörst das Gras wachsen«, sagte der Sohn.

Täglich ging er zur Arbeit, im normalsten Schritt der Zeit, mütterliche Butterbrote in der Tasche. Nachmittags kam er nach Hause, aß, schlief und tröstete Mutter: Nichts sei im Gange, und wenn, ihn interessiere das nicht.

Es beruhigte Lore, daß der Sohn so sprach.

Heinrich Theodors letzte Entwicklung bei der Firma Gattberg war ein Schaumfeuerlöscher, der mit hydrolisierten Eiweißprodukten, die auf der Basis von Tierhufen und Haaren beruhten, in der Lage war, sowohl kleinere Raumflutungen zu erzeugen, als auch großflächige Mineralölbrände zu löschen. Der Feuerlöscher wurde auf den Namen VENUS getauft. Das Patent aber erwarb bald die berühmte Firma Minimax. Für Heinrich Theodor Paffrath war die Karriere als Feuergerätehersteller damit beeendet. Vom Tag seiner mit Bravour bestandenen Prüfung an wußte er, daß er auf dem Gebiet der Forschung nicht weitergehen wollte, obwohl ihm der Meister ein Chemiestudium empfohlen hatte. Bei der Vorstellung, zur Universität zu gehen, fühlte er sich wieder in schweren Schaum gehüllt. Sein Tatendrang erlahmte auf der Stelle. Heinrich Theodor Paffrath wollte niemals ganz nach vorn.

»Ich gehe zur Feuerwehr«, beschloß er eines Tages.

Für diesen Entschluß umarmte ihn Mutter. Sie wußte: Eine Anstellung bei der Berliner Feuerwehr bedeutete in den meisten Fällen, daß man nicht einberufen wurde. Feuerwehrmänner wurden in der Heimat gebraucht. Oft saßen Mutter und Sohn gemeinsam am Küchentisch und beratschlagten sich über die Zukunft. Am Tag seiner Anstellung bei der Feuerwehr wußte der Sohn zu sagen, er bleibe, wie das in diesem Beruf seit Jahrhunderten sei, unpolitisch. Die Feuerwehr verstehe sich als unpolitische Institution, einzig und allein dem Wohl der Bevölkerung verpflichtet. Mutter und Sohn stießen mit Sekt an: ein Prost auf die Zukunft! und darauf, daß es in haßflackernder Zeit eine Möglichkeit gibt, Mensch zu bleiben. In den ersten Tagen, an denen sich Heinrich Theodor bei der Feuerwehr bewährte, mußte Lore manchmal vor Rührung und Zuversicht weinen.

Das erste Bild des Vaters, dem Heini Paffrath in rauschhaftem Schlaf wieder begegnet, stand viele Jahre lang auf der Wohnzimmerkommode des Elternhauses: Feuerwehrmänner in Mänteln und Stahlhauben posieren mit stolzem Blick in die Kamera zwischen Wasserpfützen und ausgerollten Schläuchen. Im Hintergrund, von Rauch getrübt: Säulen, Fenster, eine Balkonbrüstung. Der dritte Feuerwehrmann von links war mit einem Kreuz über dem Kopf gekennzeichnet. »Das ist dein Vater«, hatte Heinrich Theodor später zu Heini gesagt, wieder, immer wieder »Das ist dein Vater.« Wenn Heini das Bild zu vergessen drohte, nahm es Vater von der Kommode und drängte ihn, die Frage zu beantworten: »Na, wer ist das?« – »Das bist du«– »Ja, das ist dein Vater!« Unter dem Foto stand in Tinten- stiftblau: Nach den Löscharbeiten im Reichstag. Berlin, den 27. Februar 1933.

Kurze Zeit nach jenem großen Brand, da Heinrich Theodor erstmals in vollem Umfang Rauch Hitze Löschwasser ausgesetzt gewesen war, ahnte er, daß es in seinem Beruf doch um mehr als um Pflichterfüllung ging. Am Tag nach dem Brand lobte Adolf Hitler in einem Schreiben den »raschen Einsatz der Berliner Feuerwehr, die umsichtige Leitung und die aufopfernde Tätigkeit der einzelnen Wehrmänner«. Ja, er lobte sogar Heinrich Theodor Paffrath persönlich, und dieser konnte es sich beim nächsten heimischen Küchentischgespräch nicht verkneifen, seine freudige Erregung über dieses Lob auszudrücken. Er sprach plötzlich, wie er es noch nie getan hatte: von höherer Kameradschaft, von bedingungslosem Einsatz, von Vaterland und Ehre. Lore erstarrte. Während sie Eier und Kräuter in der Pfanne rührte, drehte sie das Gas höher, die Flammen schlugen über den Pfannenrand hinaus, setzten Bratfett und Eier in Brand, es stank, schwelte ...

»Feuer!« rief Mutter, aber der Sohn blieb auf seinem Stuhl hocken. »Dreh einfach das Gas ab«, sagte er und verließ die Küche.

Tagelang war Heinrich Theodor Paffrath beleidigt, weil ihm Mutter in seinen neuen Gefühlen nicht folgen wollte. Auch Mutter zeigte sich gekränkt, schimpfte den Sohn feige fahrlässig eitel und weigerte sich, ihm weiterhin Brote zu schmieren. Die Nationalsozialisten nannte sie Knallköppe, beförderte in ihren Schimpfreden den Reichskanzler zum Oberknallkopp und hoffte darauf, der Sohn möge sich auf seine alten Vorstellungen vom Leben besinnen.

Wenn Mutter so außer sich geriet, spürte Heinrich Theodor manchmal, wie sich etwas in ihm zusammenzog. Der alte Widerstandsgeist, der ihn bisher von höherer Laufbahn und wirklichem Ruhm abgehalten hat, regte sich, machte ihn beinahe handlungsunfähig. Dann mußte er schnell die mütterliche Wohnung verlassen und auf die Straße gehen, besser noch: sich rund um die Uhr zum Dienst einteilen lassen, denn zwischen Schlauchwagen Motorspritzen Drehleitern, zwischen seinen Kameraden und dem hinreißenden Gefühl, einen Brand unter Kontrolle zu haben, verließ ihn dieser Geist. Da spürte er wieder, daß er doch mehr wollte, als seine Pflicht erfüllen.

Im März 1933 wurden in Paffraths Feuerwache mehrere Beamte entlassen. Wegen politischer Mißliebigkeit. Heinrich Theodor ertappte sich bei einer sonderbaren Freude, die ihn überkam. Ein Gefühl des Triumphes beschlich ihn, wenn er sah, wie die Kameraden verschwanden und er blieb. Er war sich sicher, daß er sich richtig verhielt, und diese Sicherheit wollte er behalten.

Heinrich Theodor trat in die Partei der Nationalsozialisten ein. Mutter bekam davon nichts mit. Wenn Heinrich zum Dienst ging, steckte er im Hausflur das Abzeichen an den Revers. Kam er vom Dienst zurück, säuberte er den Revers und legte das Abzeichen unter eine lose Bodenfliese an der Kellertür. Anläßlich seines Parteieintritts erhielt er von Oberbranddirektor Graatz eine Schachtel Zigarren mit dem Wunsch, es möge ihm in der Gemeinschaft der Partei allzeit warm ums Herze werden.

Daß Heinrich Theodor zu rauchen begann, verdroß Mutter. Als hätte er nicht Qualm genug um sich herum. Immer unverständlicher wurde ihr der Sohn, obwohl er sich in letzter Zeit ihr gegenüber sehr lieb und zugänglich verhalten hatte. Ihre Ausfälle gegen den Krieg, die immer tollkühner wurden, streichelte Heinrich Theodor mit sanften Sohnesgesten hinweg: Sie solle ruhig bleiben, sonst würde ihnen beiden Schreckliches passieren. Und sie solle keine Furcht haben, er sei und bleibe nur Feuerwehrmann, sonst nichts. Sonst nichts. Es kostete Lore Mühe, dem Sohn zu glauben.

Er rauchte Zigarren, nahm an den Zusammenkünften der Partei teil, aber er redete kaum mit, hörte kaum zu. Er ließ sich nur umwolken vom Rauch der Redner, und wenn manchmal nachts die Angst zu ihm unter die Bettdecke kroch, fühlte er sich verlassen. Dann sah er im Traum Feuerlöschschläuche auf sich zurollen. Brandmeister Strutzick hatte sie von der Haspel gelassen, ein freches Meckern drang ihm dabei aus dem Hals, und Heinrich Theodor erkannte an Strutzicks Revers ein glühendes Abzeichen, das immer größer wurde, ein Stern, eine Sonne, die ihn verbrennen wollte oder auslöschen, aus der wie Schlangen immer neue Schläuche drangen ... Paffrath wollte wegrennen, aber seine Füße versanken im Schaum, er kam nicht von der Stelle, und das Weiß des Schaumes färbte sich braun, dann rot, dann schwarz, dann sah sich der Träumer aus der Asche steigen ...

Eine Woche später verfaßte Heinrich Theodor ein Schreiben an die Partei. Darin stand, daß er beweisen könne, daß Brandmeister Otto Strutzick ein radikaler Marxist sei, der sich außerhalb aller Kameradschaft gestellt, indem er auf seiner eigenen Geburtstagsfeier mit einer Flöte Choräle gespielt habe. Das genügte. Strutzick wurde entlassen. Heinrich Theodor Paffrath zum Brandmeister berufen. Es dauerte nicht lange, da offerierte er Mutter, daß er ab jetzt ohne sie leben werde.

Am Tag seines Umzuges von der Eisenzahnstraße auf die eine Querstraße weiter gelegene Brandenburgische löschte er Mutters Enttäuschung mit stoppelbärtigen Küssen. Was er ihr zum Abschied sagte, verstand sie nicht. Nur so viel, daß er sein Versprechen halten wolle. Nie würde er an die Front gehen.

Von diesem Tag an mußte Brandmeister Heinrich Theodor Paffrath nie wieder seinen Revers säubern. Ein Zimmer mit Küche bewohnte er. Ganz allein. So allein, daß er, wenn er vom Dienst kam und seine Montur abgelegt hatte, die Stille im Zimmer hörte. Obwohl die Straße draußen laut war. So allein war er, daß er manchmal versucht war, zu Mutter zurückzukehren. Aber der Stolz, der sich täglich mehr in ihm ausbreitete, verbot ihm das.

Im Mai 1934 lernte Brandmeister Paffrath die neunzehnjährige Martha Wüstefeld kennen. In weißer Arbeitsschürze stand sie in der Kleiderkammer der Berliner Feuerwehr, hinter einem großen Tisch, und maß den Wehrmännern neue Uniformen an. Sie ähnelten im Schnitt der Wehrmachtsuniform. Auch Heinrich Theodor bekam von Martha eine Uniform über den Tisch geschoben. Er zog sie sogleich über, drehte sich in neuem Ausputz vor dem Spiegel, straffte den Körper, riß den Kopf hoch, probte mit ruckenden Bewegungen seine Bewegungsfreiheit, tänzelte pfauenhaft, bis die Ankleiderin ungeduldig wurde und sagte:

»Nun noch den Helm und dann marsch an die Arbeit!«

Paffrath erschrak. Wie eine Ohrfeige war ihm Marthas Befehl vorgekommen. Marsch an die Arbeit! Andererseits sah er nun das Gesicht des Mädchens, welches die Augen niederschlug, ein paar Sekunden in Scham verharrte, dann sogleich wieder zum Brandmeister aufblickte, stolz, beinahe dreist, und ihm den Helm reichte. Den Stahlhelm mit einem Kamm aus Metall. Paffrath setzte ihn auf den Kopf und betrachtete sich gottweißwielang im Spiegel.

»Er steht Ihnen«, sagte Martha.

Still blieb es in der Kleiderkammer. So still, daß man den knisternden Flügelschlag der Motten vernehmen konnte.

Als Heinrich Theodor abends seine Wohnung betrat, riß er die neue Uniform von sich und knallte den Helm in die Ecke. Er hätte sich vor Wut zerfleischen können, denn nichts, kein Wort hat er aus sich herausbringen können, das diesem Kleidermädchen zu verstehen gegeben hätte: dich oder keine. Denn das war dem Brandmeister aufgegangen: Er hatte sich verliebt. Aber wie feige war er geworden.

Das Frühjahr verging. Die Feuerwehr wurde inzwischen als »Polizeiexekutive besonderer Art« bezeichnet und kümmerte sich verstärkt um den Luftschutz. Es waren Monate, in denen sich Heinrich Theodor ganz und gar in der Arbeit fand. Überkam ihn in freien Stunden die Sehnsucht, getarnt als Erinnerung an das Kleiderkammermädchen, fand er sich freiwillig zum Dienst ein. Er brauche keinen Feierabend, erklärte er den Kameraden, das Vaterland sei der Hort, in dem er sich wohlfühle. Paffraths besonderer Einsatzwillen, seine Unermüdlichkeit, nicht zuletzt seine Unerschrockenheit in den aussichtslosesten Brandkatastrophen, brachten ihm die Anerkennung des Polizeipräsidenten ein.

Eines Tages, an dem er vom Leiter seiner Einsatzstelle regelrecht zur Freizeit verpflichtet wurde, stattete Heinrich Theodor einen Besuch bei Mutter auf der Eisenzahnstraße ab. Nur nicht allein sein. Nur nicht daran denken, daß ihm jemand begegnet war, der ihn derart hilflos machte. Derart abhängig von sich, daß er die Erinnerung am liebsten aus sich herausgespült hätte. Aber unablässig dachte Heinrich Theodor an Martha Wüstefeld. Die oder keine. Vielleicht würde Mutter ihm helfen. Er klingelte, die Tür wurde geöffnet. Mutter erstarrte vor der neuen Uniform, sah das Abzeichen am Revers, suchte die Augen ihres Jungen, fand keinen Blick, spürte Entsetzen Zorn Mitleid, Gefühle, die sie von sich reißen wollte, aber sie riß die Tür noch weiter auf und schlang ihre Arme um Heinrich Theodor.

Brandmeister Paffrath bekam Spiegeleier mit Speck und feingehacktem Schnittlauch aufgetischt. Man schwieg beim Essen. Man schwieg auch die folgenden zwei Stunden lang, schaute aus dem Fenster, auf dessen Sims Lavendel blühte.

Ab und zu atmete Mutter tief ein, als wolle sie zu einem Gespräch ansetzen, aber dann ließ sie den Atem ungenutzt aus sich herausströmen und begann in der Küche zu räumen. Paffrath begann zu rauchen. Beim Abschied versprach der Sohn, was er schon einmal versprochen hatte:

»Ich gehe nicht an die Front.«

Tage später durcheilte er die Straßen von Berlin-Charlottenburg. Sein Regiment hatte den Auftrag, in einigen Straßenzügen Keller und Dachböden zu entrümpeln und Räume zu ermitteln, die als Luftschutzbunker geeignet sind. Brandmeister Paffrath übernahm die Einsatzleitung. Bis zum späten Nachmittag dauerte die Aktion. Als sie beendet war und die Feuerwehrmänner nach Hause gegangen waren, begann für Heinrich Theodor wie immer die Zeit der Angst. Sofort waren die Erinnerungen an das Mädchen da. Schweiß brach ihm aus. Mit wehrmännischer Disziplin versuchte er sie zu bekämpfen. Er nahm den Helm ab und fuhr sich übers Haar, das, wie er fand, nach verbranntem Spiegelei roch. Er wollte nicht allein sein. Konnte nicht. Fürchtete schon den Heimweg. Schlug ihn trotzdem ein, bog früher ab, streifte ziellos durch fremde Straßen, bis er vor einem Haus in der Bleibtreustraße halt machte. Es roch verdächtig.

Faulgas entströmte dem Gebäude. Der Brandmeister öffnete entschlossen die Tür, betrat den stuckverzierten Flur, den roten Kokosteppich, begab sich Richtung Keller, wo der Geruch herkam. Die Treppe nach oben trat jemand in grauer Schürze, den er sofort mit geübtem Katastrophenblick erfaßte: Die Gestalt trug etwas in der Hand. Schwer mußte es sein, denn es zog ihren Körper nach vorn. Ihr mußte geholfen werden! Heinrich Theodor lief genau in die Arme von Martha Wüstefeld. Die Kiste fiel zu Boden. Hunderte fauler verkeimter Kartoffeln rollten die Kellertreppen herunter.

Die oder keine. Paffrath griff zu, bevor es abermals zu spät war. Er faßte das Mädchen an beiden Armen, hielt, blickte sie an, sah das Flackern in ihren Augen, Irrlicht oder Leuchtfeuer, das ihm den Weg wies. Er drückte, hob sie hoch und drehte sie einmal im Kreis herum.

»Na, Sie jehn aber ran«, sagte Martha, und Paffrath erwiderte:

»Wenn ich gerufen werd, bin ich da.«

Am Abend hatten Martha und Heinrich Theodor die alten Kartoffeln entsorgt, den Keller entrümpelt und, weil sie in seltsam aufgekratzter Stimmung waren, sich hinter die leeren Gemüsehorten gekauert. Probeweise. Ganz allein. Im Dunkeln. Sie lauschten in die Finsternis, ausgefüllt von ihrem plötzlichen Glück. Das erste mal im Leben verschickte er ein Gebet. Der Keller blieb still. Sie verabredeten sich für Sonntag.

Von diesem Tag an bestand Brandmeister Paffrath auf Freizeit, und Martha bekam das Recht, über dieselbe zu bestimmen.

»Ich will tun, was Ihnen Spaß macht«, hatte Paffrath gesagt.