5,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Luchterhand Literaturverlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Auf einem Friedhof in der Nähe der Einflugschneise eines Flughafens treffen sich regelmäßig drei Frauen, um die Grabstätten ihrer verstorbenen Männer zu pflegen: Lore Müller-Kilian, eine kapriziöse Industriellengattin mit Hang zur Champagner-Einsamkeit; die 80-jährige Kunstprofessorin Ziva Schlott sowie Karline Regenbein, eine bescheidene, im Abseits des Kunstbetriebs wirkende Malerin. Eines Tages taucht dort Eduard Wettengel auf. Auch er ist seit kurzem verwitwet. Mit einem Mal kommt Leben in die Trauergemeinschaft. Das weibliche Trio buhlt um die Gunst des Galeristen. Herrlich komische, bissig-schöne Verwicklungen nehmen ihren Lauf.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 220

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Zum Buch

Drei Witwen und ein Mann

Auf einem Friedhof in der Nähe der Einflugschneise eines Flughafens treffen sich regelmäßig drei Frauen, um die Grabstätten ihrer verstorbenen Männer zu pflegen: Lore Müller-Kilian, eine kapriziöse Industriellengattin mit Hang zur Champagner-Einsamkeit; die 80-jährige Kunstprofessorin Ziva Schlott sowie Karline Regenbein, eine bescheidene, im Abseits des Kunstbetriebs wirkende Malerin. Eines Tages taucht dort der scheue Galerist Eduard Wettengel auf. Auch er ist seit kurzem verwitwet. Mit einem Mal kommt Leben in die Trauergemeinschaft.

Kerstin Hensel erzählt vier Lebensgeschichten – Ost und West. Brillant und mit unvergleichlich bissig-heiterem Humor geht sie den Verflechtungen deutsch-deutscher Biographien drei Jahrzehnte nach dem Mauerfall auf den Grund. Und schildert herrlich komische Verwicklungen menschlicher Art.

»Eine der außergewöhnlichsten Schriftstellerinnen Deutschlands.« dpa

Zur Autorin

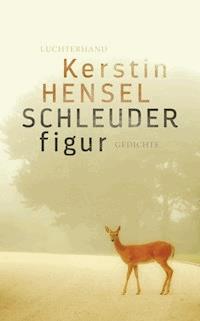

Kerstin Hensel wurde 1961 in Karl-Marx-Stadt geboren. Sie studierte am Institut für Literatur in Leipzig und unterrichtet heute an der Hochschule für Schauspielkunst »Ernst Busch«. Bei Luchterhand sind zuletzt erschienen: die Liebesnovellen »Federspiel« der Band »Das verspielte Papier – über starke, schwache und vollkommen misslungene Gedichte« sowie der Lyrikband »Schleuderfigur«. Kerstin Hensel lebt in Berlin.

Kerstin Hensel

Regenbeins Farben

Novelle

Luchterhand

Sämtliche Personen, Begebenheiten, Kunstwerke und Schauplätze sind erfunden.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Luchterhand Literaturverlag, München,

in der Verlagsgruppe Random House GmbH

Neumarkter Str. 28, 81673 München

Copyright © 2020 Luchterhand Literaturverlag

Umschlaggestaltung: buxdesign | München

unter Verwendung eines Motivs von © Getty Images/ibusca

Satz: Uhl + Massopust, Aalen

Alle Rechte vorbehalten.

ISBN 978-3-641-23742-4V001www.luchterhand-literaturverlag.de

www.facebook.com/luchterhandverlag

www.twitter.com/luchterhandlit

Das Einzige, dessen man schuldig sein kann, ist, abgelassen zu haben von seinem Begehren.

J. L., Psychiater

Vorbei flieht ErfolgDas eitle Herdenwild

J. J., Maler

1

Fünfzehn Uhr drei, unter das karfreitägliche Scheideläuten, das sich nach einem hellen, übermütigen ersten Schwingen rasch erwärmt, zu beruhigender Dumpfheit anschwillt, gleichsam klar und gleichmäßig an Tempo gewinnt, mischt sich das Dröhnen einer Boeing 753, die, von Teneriffa kommend, sich im Endanflug auf die Stadt befindet, im steilen Winkel, keine tausend Meter über dem Hauptweg des Nordfriedhofes. Fünfzehn Uhr vier, im Kirchturm künden die Stöße der Klöppel in feierlichen Triolen vom Kreuzestod, und Frau Regenbein hebt nur kurz, als wolle sie sich der Stetigkeit des Anblickes vergewissern, am Grab ihres Mannes den Kopf zum Himmel, um am unteren Rumpfteil des Flugzeuges auf rotem Grund die weiße Schrift airberlin zu entziffern und gleich darauf den Blick wieder zu senken, um den Lärm der Maschine mit Genugtuung gegen das Ausläuten verlieren zu hören, den Nachschlag der Glockentöne in einer Pause von sieben Sekunden im Heulen und Pfeifen der sich absenkenden Boeing wahrzunehmen, obwohl das letzte Läuten die Töne verzerrt, als schwängen die Glocken nicht mehr in ihrer Ordnung. Fünfzehn Uhr fünf trifft das Einrasten des Fahrwerkes der Flug- mit dem Abstellen der Läutemaschine in der Glockenstube zusammen, und Frau Regenbein, die an keinen Gott glaubt, schickt gleich in zwei Richtungen ein Dankgebet.

Sie stellt den Korb Stiefmütterchen und den Blumentopf mit dem Tränenden Herz neben das Grab. Da Ostern dieses Jahr auf Mitte April fällt, ist die Zeit der Krokusse und Narzissen vorbei. Sie sehen aus wie zu Tode getanzte Ballerinen, denkt Karline Regenbein beim Anblick der verrotteten Blüten und Blätter. Sie zupft das Welke von den Stängeln, häuft Erde auf, gräbt neue Löcher und bestückt diese mit Stiefmütterchen. Für das Tränende Herz hat Frau Regenbein noch nicht den richtigen Platz gefunden. Sie drückt den Wurzelballen aus dem Blumentopf, hält die rosa Blütentraube ans Ohr und lauscht. Fünfzehn Uhr sechs. Die Witwe setzt das Herzchengeläut in die Grabmitte, tritt einen Schritt zurück, betrachtet es. Nein, die Pflanze passt nicht zu dem Toten. Zu brav, zu mädchenfarbig, zu symbolisch.

Durch zart begrünte Baumkronen strahlt die Sonne. Linden, Kastanien- und Robinienblüten verzuckern die Luft. Amseln, Sperlinge, Stare hüpfen zwischen den Gräbern, picken nach Knospen, Larven, Insekten, ziehen Würmer aus der Erde. Auf einer Schieferplatte, die Frau Regenbein eigens von einem Gebirgsausflug als Gruß für den Verstorbenen mitgebracht hat, vollführen Kolonnen von Feuerwanzen ihre Paarungsspiele. Am Futterkasten im Rhododendron machen sich Meisen zu schaffen. Seit Jahren wissen die Vögel des Friedhofes die Bequemlichkeit zu schätzen, ganzjährig ihre Nahrung von Menschenhand gereicht zu bekommen. Ein Ringeltaubenpaar versucht, durch das Loch im Futterkasten an die Körner zu gelangen, und gibt das Unternehmen nach einigen plumpen Flügelschlägen auf. Elstern, in einer Fichte ihr Nest mit Fundstücken aus Containern für abgelegten Grabschmuck bestückend, verteidigen sich lauthals gegen den räuberischen Angriff eines Eichelhähers. An einer Birke klopft der Buntspecht sein Futter frei. Frau Regenbein streift die Haarsträhnen hinters Ohr. Lebendige Stille. Kampfkeckern, Spechtpochen, Zwitschern, Tschilpen, Insektengebrumm. Das hauchfeine Bimmeln des Tränenden Herzens. Kein Glockenschlag drängt zwischen die Laute der Natur.

Plötzlich das Brausen des nächsten, sich nähernden Flugzeuges. Erst wie ein Hummelschwarm, doch Sekunden später legt sich das Grollen und Pfeifen der Triebwerke über den vorösterlichen Frieden. Fünfzehn Uhr sieben. Frau Regenbein, als wolle sie sich der stetigen Wiederkehr des Anblickes vergewissern, hebt den Kopf, entziffert am unteren Rumpfteil des im Sinkflug befindlichen Airbus auf weißem Grund die blaue Schrift Condor und senkt gleich darauf den Blick wieder. Als Frau Regenbein das Einrasten des Fahrwerkes registriert, durchschießt sie der Gedanke, der Pilot könne durchs Cockpit erspähen, wie keine zweitausend Meter unter ihm eine noch nicht mal fünfzigjährige Witwe ein Grab bepflanzt.

Das rostige Gekrächze des Eichelhähers beendet die kurze Stille, die nach der Landung des Flugzeuges eintritt. Frau Regenbein überlegt, die im Herbst rot blühende, im Winter jedoch vollständig ergraute Erika aus der Erde zu nehmen und gegen robuste Bodendecker einzutauschen. Auch spielt sie mit dem Gedanken, in Kopfhöhe des Leichnams vorbeugend gegen Blattläuse Lavendelbüsche zu platzieren.

Noch hat das Grab keinen Stein. Der Verstorbene, ein landesweit bekannter Fotokünstler, bedarf eines besonderen, durch Bildhauerhände geschaffenen Kunstwerkes. Solange der Stein noch in Arbeit ist, müssen Besucher mit dem provisorischen, von der Friedhofsverwaltung gestellten Schildchen vorliebnehmen, worauf der prominente Name steht: RÜDIGERHABICH.

2

Gegenüber von Rüdiger Habichs noch unfertig gestaltetem Grab befindet sich das Erbbegräbnis der Familie Kilian, die im neunzehnten Jahrhundert auf dem Gebiet der chemischen Industrie nicht ohne Bedeutung gewesen war. Der rötliche Rhyolith, dessen jüngste Inschrift HUBERTUSFREIMUTKILIAN in schwarzen Lettern glänzt, hat eine außergewöhnliche Geschichte. Hubertus Kilians Großvater wollte seinen Ruhm als Firmengründer der »Kilian Lack & Farben AG« in Stein gemeißelt sehen. So ließ er 1880 kurz vor seinem Tod von einem nadelförmigen Felsen am Nordhang des Thüringer Waldes ein Stück des »Kiliansteines« schlagen. Laut einer Sage war dieser entstanden, als vor Zeiten der Teufel seinen Wanderstab vor Wut über die Erfolge des in dieser Gegend wirkenden Missionars Sankt Kilian in die Erde gerammt hatte, wobei die Spitze des Wanderstabes dort stecken blieb. Seit mehreren Generationen schmückt nun der zum Quader geschliffene und polierte Rhyolith die Grabstätte der Fabrikantendynastie.

Frau Regenbein erspäht Frau Müller-Kilian schon von weitem: ein Flapperhut aus gelbem Seidentaft, über dessen schwingender, breit ausladender Krempe sich ein Gelege zierlicher Knöpfe und Kunstperlen befindet. Eingesteckte Federn sowie Blütendekor geben dem Hut etwas Feierliches. Frau Müller-Kilian trägt ihn mit eleganter Selbstverständlichkeit. An keinem ihrer Trauertage konnte sie je etwas davon abhalten, den bunten Kopfschmuck der Pietät zu opfern, zumal sich in ihrer Hutkollektion das ein oder andere schwarze Modell finden ließe. Zwei Jahre schon zeigt sich die Witwe täglich neu behütet. Nur wenn es windstill ist und das Kerosin der im Minutentakt auf dem nahe gelegenen Flugplatz landenden und startenden Flugzeuge als gräuliches Aerosol auf die Kunstwerke niederstäubt, nimmt Frau Müller-Kilian den Hut ab und klopft ihn aus, um ihn gleich wieder auf den Kopf zu setzen.

Sie gedenkt ihres verstorbenen Mannes selten mit Blumen. Er hatte Blumen, außer es handelte sich um Darstellungsmotive hochpreisiger Gemälde, stets abfällig »Gemüse« genannt. Vor dem Grabstein befindet sich eine anthrazitfarbene, mit Klavierlack überzogene Kunststoffschale, darinnen stilvoll arrangierte Gräserstauden. Der Boden ist mit schwarzem Basalt- und weißem Marmorkies nach Art eines Schachbrettes gestaltet. Am Rand der Grabstätte steht eine Bank.

»Meine Liebe, es ist Feiertag!«, ruft Frau Müller-Kilian der in der Erde wühlenden Grabnachbarin zu.

Frau Regenbein hebt die Hand zum Gruß und verharrt in dieser Geste. Jedes Mal fasziniert sie Frau Müller-Kilians Auftritt. Allein der Hut erhebt die Dame über sämtliche Friedhofsbesucher. Heute präsentiert sich Frau Müller-Kilian außerdem in einem exquisiten eierschalenfarbenen Hosenanzug. Um den Hals trägt sie ein von einer Goldberyllspange zusammengehaltenes Seidentuch mit Bienenmotiven, jedes Detail abgestimmt auf die Reflexe von Hut und Haar. Auf hohen Schuhen schreitet die Witwe den Hauptweg entlang. Kurz vor dem Grab ihres Mannes tänzelt sie, als müsse sie der Verwesung, die sich unter ihr vollzieht, etwas entgegensetzen. All das Schöne, Graziöse unterstreicht Frau Müller-Kilians Zuversicht, den eigenen Alterungsprozess abwenden zu können. Ihre rosig temperierten Wangen stellen mädchenhafte Keckheit aus. Fältchen um Mund und Augen scheinen dazu zu dienen, das Jugendliche zu bekräftigen, und die mit rotem Gloss versiegelten Lippen haben gerade jene Fülle, die Obszönes noch nicht erahnen lässt. Frau Müller-Kilian hat ihren siebzigsten Geburtstag bereits mehrfach auf ungewisse Zeit verschoben.

»Ich bestimme, wann ich siebzig werde«, lässt sie wissen.

Frau Regenbein bevorzugt Cordhosen, Pullover und Parka. Klein ist sie, ein spillriges Mädchen, das sich zeit ihres Lebens versagt hat, die eigene Erscheinung in irgendeiner Weise attraktiv zu finden. Die schmalen, zyanösen Lippen lassen andauerndes Frösteln vermuten. Die eng zusammenstehenden, tiefliegenden Augen vermitteln den Eindruck, sie nehme die Welt nur aus dem Hinterhalt wahr. Die kleine Frau Regenbein ist ausgestattet mit spitzbübischer Intelligenz, und sie hat sich mit ihrer körperlichen Geringfügigkeit arrangiert. Die Haare trägt sie schulterlang. Niemals würde sie das Grau wegfärben, niemals mit Make-up, Rouge oder Lippenstift etwas Falsches an sich hervorkehren. Dabei ist Frau Regenbein Kennerin der Farben und hat sich als Malerin in der Stadt einen Namen gemacht. Frau Müller-Kilians Arbeitsleben hingegen war vor langer Zeit gerade mal von einer halben Schreibstelle in einem Tennisclub bestimmt, und das auch nur bis zu dem Tag, als Lackfabrikant und Kunstmäzen Hubertus Freimut Kilian sie in sein Reich entführt hatte.

Mit einem eigens dafür vorgesehenen Tuch wischt Frau Müller-Kilian die Bank vor dem Grab ab, setzt sich darauf, schlägt elegant die Beine übereinander. Wie öfter bei Friedhofsbesuchen transportiert sie in einer Kühltasche einen Kristallkelch sowie einen Piccolo. Heute, zum höchsten Trauertag, darf es Veuve Clicquot sein. In einem stillen Moment zwischen zwei Maschinen, die ihren Landeanflug beginnen, lässt die Witwe den Korken knallen. Sie gießt den Champagner in den Kelch und erfreut sich an den Perlen, die im schräg durch die Bäume fallenden Licht lebendiger als sonst zu sprudeln scheinen.

»Prost!«, ruft Frau Müller-Kilian zu Frau Regenbein herüber.

3

Mehrere Hektar des weit angelegten Friedhofes sind von frischen Begräbnissen ausgeschlossen. Biotope aus versunkenen Grabsteinen, Moos, Flechten und wuchernden Rankpflanzen sind über Jahrzehnte hin entstanden. Sie dienen Besuchern mehr zur Erholung als zum Totengedenken. Die meisten Areale des Ortes hingegen sind von aktiver Trauerarbeit geprägt.

Am Seitenweg, der links von Rüdiger Habichs Grab Richtung Kriegsgräberstätte führt, hinter Buchenhecken, dennoch gut sichtbar für Frau Regenbein und Frau Müller-Kilian, ist eine dritte Witwe beschäftigt: Ziva Schlott, die vor wenigen Tagen von der Malakademie, ihrer ehemaligen Wirkungsstätte, den fünfundachtzigsten Geburtstag ausgerichtet bekam. Heute kürzt sie mit einer Gartenschere die Triebe des Efeus, der als einzige Pflanze die Grabfläche bedeckt. Es ist ein mühsames Werk für die Kunstwissenschaftlerin, die ihre Gebrechlichkeit hinter einer Fülle dunklen, mit Kordeln zusammengerafften Stoffes verbirgt. Das zerzauste, teils gelockte, teils gesträhnte Haar hat die Farbe von Terrakotta und scheint wie mit Ziegelmehl gepudert. Durch das Alter sowie obsessiven Zigarettenkonsum ist die Haut am gesamten Körper nachgedunkelt; Daumen, Zeige- und Mittelfinger der rechten Hand sind gar von einer Art umbrafarbenem Leder überzogen. Eine Brille mit getönten Gläsern schützt Zivas Augen vor Licht.

Frau Professor Schlott ächzt, klaubt die abgeschnittenen Efeutriebe auf, wirft sie neben sich. Sie verachtet gärtnerische Grabpflege, da diese in ihren Augen nur der Aufrechterhaltung eines Symbols individualistischer Verlorenheit dient. So etwas kann sie sich nicht erlauben. Zeit für ein Kippchen, denkt sie, nestelt aus dem sie umhüllenden Stoff eine Zigarette, zündet sie mit einem Feuerzeug an, zieht den Rauch durch die Lunge. Dem Genuss folgt ein Hustenanfall, der ihren Leib schüttelt und die Vögel aufschreckt. Nach dem Abklingen des Hustens trocknet sie sich, ohne die Brille abzunehmen, mit einem zerfaserten Papiertaschentuch die Augen. Frau Professor Schlott weiß, dass sie unter Beobachtung steht. Die Witwen auf dem Hauptweg haben sie bereits bemerkt und ihr Zeichen gesendet. Frau Regenbein winkt mit dem Laubbesen. In Frau Müller-Kilians Hand funkelt der Kelch.

»Fröhliches Trauern!«, krächzt Frau Professor Schlott.

Sie wendet sich der durch Moos und Algen verschlierten Sandsteinstele zu, deren kaum mehr lesbare Inschrift PROF. DR. SC. OEC. HARTWIGSCHLOTT dringend einer Auffrischung bedarf.

Das Grollen am Himmel wird zum Dröhnen. Die Luft pfeift. Der Airbus A 319 kommt von Amsterdam. Frau Professor Schlott fällt die Zigarette aus dem Mund. Die Hände gegen die Ohren gepresst, duckt sich die Witwe, und während am Flugzeug über ihr hörbar das Fahrwerk einrastet, summt sie. Eine Melodie bringt sie hervor, die sie seit ihrer Kindheit in sich trägt, ein Kampflied, das sie als Abwehr jeglicher Störung, vor allem aber dieses lärmenden Luftangriffes einsetzt. Sie nimmt die Hände erst von den Ohren, als ihr Summen zusammenklingt mit den Lauten der Vögel und Insekten. Zwischen den Efeuranken schlängelt ein Rauchfaden. Frau Professor Schlott tritt ihn nieder, zündet erneut eine Zigarette an, zieht den Rauch durch die Lunge, hustet. Weil ihr das Gebelfer erneut Tränen in die Augen treibt, erkennt sie den Menschen, der sich zielgerichtet den Hauptweg entlang zum Urnengrabfeld bewegt, erst, nachdem die Witwen Regenbein und Müller-Kilian ihn bereits im Blick haben.

4

Herrn Wettengels Schritte sind schleppend. Er misst fast ein Meter neunzig, hätte ihm die Trauer nicht den Rücken gebuckelt. Trotz der hochgewachsenen Erscheinung verraten die Gliedmaßen starken Knochenbau. Eine Wollmütze schützt den Kopf des Mittfünfzigers vor Kälte und Sonnenlicht. Bereits in Jugendzeiten ist er unfreiwillig zu einer Oberkopfglatze gekommen. Seitdem hegt und pflegt Herr Wettengel ein Band fossiler Lockenpracht, das, die Schläfen am unteren Hinterkopf miteinander verbindend, unter der Mütze hervorquillt. Das sorgsam rasierte Gesicht ist, bis auf die Stirnfalte, glatt und von baccalaurischer Ausstrahlung. Die im Verhältnis zur ebenmäßigen Gesichtsform höckerige Nase trägt eine schwere schwarzgerahmte Brille. Trotz seiner Empfindsamkeit scheint Herr Wettengel aufgrund des sanft gerundeten Amorbogens und der aufwärts gerichteten Mundwinkel auch in größter Niedergeschlagenheit zu lächeln.

Der Weg ist bedeckt von Baumblüten und abgefallenen Kiefernzapfen. Unter Herrn Wettengels Schuhsohlen knackt es. Einmal hält er inne, um den Hosengürtel enger zu schnallen, denn im letzten halben Jahr hat er an Gewicht verloren. Er nimmt die Brille ab, reibt sich Augen, Nase, Wangen. Nach einem von tiefer Müdigkeit zeugenden Seufzer setzt er seinen Weg fort. Beim Anflug der Boeing 777 aus Singapur überläuft ihn ein Schauer. Aber Herr Wettengel kennt das, und er will sich an das Donnern in der Luft gewöhnen.

Die Steine stehen in dreifacher Reihe. Eine Galerie gleichförmiger hellgeflammter Granite, darauf der Namenszug mit Geburts- und Sterbedatum. Wie stets beginnt Herr Wettengel seinen Rundgang an der Koniferenhecke. Jeder Verstorbene ist ihm vom Namen her vertraut, ebenso die Zeichen des Gedenkens. Nur wenige Angehörige überlassen das Grab nach dem Tag der Beisetzung dem natürlichen Wildwuchs. Oft kündet eine Pflanzschale, ein Gesteck oder eine mit frischen Blumen gefüllte Grabvase von Erinnerungsarbeit. Auch pflegt man hier in protestantischen Gegenden unübliche Rituale wie das Ablegen kleiner Steine, das Anzünden von Kerzen oder gar die Verewigung des Davongegangenen in einem Bild oder einer Fotografie. Stein für Stein geht Herr Wettengel ab, betrachtet jeden frontal, von hinten, von der Seite; streicht mit seinen großgliedrigen Fingern über die glänzenden Oberflächen, schüttelt den Kopf angesichts einer Gruppe gipsener Putten oder findet es anrührend amüsant, werden einem Verstorbenen Picknickdosen mit dessen Lieblingsspeisen zugedacht. Hinter der Hecke öffnet sich das Urnenfeld auf eine Wiese, welche wiederum in einen kleinen Wald von Rhododendronbüschen übergeht. Erst nachdem der Witwer die Galerie der Granite prüfend abgeschritten ist, macht er vor dem Stein halt, der an seine Frau erinnert: ODILAWETTENGEL.

Er hat das Grab mit einem Rosenstock, der im Frühsommer gelbrote Blüten trägt, bepflanzt. Er pflegt ihn mit der Hingabe eines Menschen, der den Tod seiner Liebe in der Wiederkehr von etwas Lebendigem ungeschehen zu machen erhofft. Mit einem Schweizer Messer nähert er sich den ersten Neutrieben, die sich ganz oben an den Rosenstängeln zeigen. Jene, die in die falsche Richtung wachsen, schneidet er ab. Als Galerist weiß Herr Wettengel Dingen die optimale Form zu geben, und wie man etwas Unscheinbares zum Wachsen bringt.

Fünfzehn Uhr siebzehn. Herr Wettengel klappt das Messer zusammen. Er zählt schon lange nicht mehr, wie in der ersten Zeit seiner Witwerschaft, die Starts und Landungen der Flugzeuge über ihm – Höllenmaschinen, von denen er jeder den Absturz wünschte, den freien Fall bar jeder Kontrolle, der auf dem Grund des Atemlosen sein Ende findet. Herr Wettengel will sich gewöhnen. Endlich, nach einem Jahr Trauerpflege.

Er hat vor Ort noch Verpflichtungen und setzt seine Schritte bedächtiger als früher. Da der Hemdkragen eng wird, knöpft er ihn auf. Aus den Ärmeln des verblichenen Leinenjacketts, das in glücklichen Zeiten den zur Fülle neigenden Körper getragen hat, hängen die offenen Hemdbündchen.

Herr Wettengels Weg führt zurück auf den Hauptweg entlang der Gräber, die die Damen bestellen. Frau Regenbein, abgestorbene Heidekrautpflanzen in den Kompostcontainer entsorgend, ist die Erste, die ihn jetzt sieht. Ein Stich durchfährt sie, als ob sich im Moment eine lang verwahrte Scham Bahn bricht. Er steht ihr gegenüber: etwas krumm, ein wenig verwegen mit seiner Intelligenzbrille, jedoch von einer Aura bestechender Freundlichkeit umgeben. Er hebt zum Gruß die Hand.

»Ein gesegnetes Fest, meine Damen!«

Karlines Blick fällt auf seine Hemdbündchen. Es rührt sie merkwürdig, als würde diese kleine aufgeknöpfte Sache Intimes andeuten. Vor solchen Gedanken erschrickt Karline. Sie stehen ihr nicht zu. Frische Blumen muss sie auf Rüdigers Grab pflanzen und dem Karfreitag gerecht werden, an dem ihre Trauer mehr bedeutet als die Ouvertüre einer dahinplätschernden Alltagssinfonie.

Doch nicht nur Frau Regenbeins Blick macht sich an Herrn Wettengels losen Hemdbündchen fest. Auch Frau Müller-Kilian hat die Nachlässigkeit erfasst. Allerdings mit der ihr eigenen unversöhnlichen Schärfe. Der Gedanke durchfährt sie, dass sie dem Witwer Manschettenknöpfe schenken sollte, goldene, mit Perlmuttgemmen verzierte, wie sie ihr Gatte Hubertus getragen hatte. Sie hofft, dass Wettengel ebenso das Hemd mit dem abgeniffelten Kragenrand gegen ein von ihr zu überreichendes Versace-Modell sowie das kindische Wollmützchen gegen einen Borsalino eintauschen wird. Ostern wäre Gelegenheit dazu.

Frau Müller-Kilian füllt den Champagnerkelch, erhebt sich, in den Knien zitternd, von der Bank. Sie lockert das Halstuch, tritt zwischen Herrn Wettengel und Frau Regenbein. In diesem Moment kreuzt Frau Professor Schlott den Weg. Wettengel winkelt, ohne dass es seine Absicht ist, den rechten Arm an. Frau Professor hängt sich an ihn.

»Da sind wir«, verkündet sie, als hätte sie an der Seite des Mannes einen weiten Weg beschritten.

»Fein«, sagt Frau Müller-Kilian.

Herr Wettengel errötet. Höflich, doch entschieden, befreit er sich aus der Klammer seiner Begleiterin, verschränkt die Arme auf dem Rücken, lächelt. Es ist dieser scheu verlegene Ausdruck, der, seine Lippen umspielend, Frau Müller-Kilian ein Gefühl bereitet.

Seit sie dem Galeristen das erste Mal begegnet ist, hat sie dieses Lächeln bezaubert. Von jenem Augenblick an schien es ihr zu gelten, da es mit seiner Mischung aus Verlegenheit und feiner Ironie unverhohlen Sympathie bezeugte. Herr Wettengel hatte damals nicht, wie es andere taten, die Komödie ihres Daseins belacht, sondern sie mit dem heiter versöhnlichen Ausdruck, der seine Lippen umspielte, in ihrer Existenz bestärkt. So kam es, dass Frau Müller-Kilian den Wunsch hegte, Hubertus Freimut Kilian, der für seine Sammlung moderner Kunst Bilder und Skulpturen bei Wettengel erhandelte, werde, neben all den teuren Werken, das Lächeln des Galeristen erstehen. Für sie, seine Gattin, die fremd, aber stets treu an seiner Seite stand.

Der Traum, Wettengels Lächeln zu erwerben, war einem irrwitzigen Überfluss und schrecklicher Leere geschuldet. Das weiß Frau Müller-Kilian heute. Doch sie weiß auch, dass nicht erfüllte Träume wieder hochgeholt werden können. An einem Schicksalsfaden, entlang einer berauschenden Linie, woran auch immer.

Herr Wettengel lächelt in die Ferne. Seit dem Tod seiner Frau ist es ihm unangenehm, seinem Gegenüber in die Augen zu schauen, vor allem, wenn es weiblich ist. Mit der Zeit ist seine Scheu gewachsen, wiewohl er durchaus ein Wunschbild zärtlicher Zuwendung in seiner inneren Galerie ausstellt. Er nimmt die Hände vom Rücken, nestelt an den Außentaschen des Jacketts. Abermals fällt Frau Regenbeins Blick auf die Hemdbündchen. Als ob es etwas bedeutet, folgt sie den Bewegungen von Wettengels Händen und fixiert die auf den Handrücken vortretenden Venen. Sie suggerieren Zupackendes.

Herr Wettengel streckt Frau Regenbein die Hand entgegen. Sie zögert, sie anzunehmen. Geniert sich wegen ihrer von Erdarbeit beschmutzten Finger. Außerdem ahnt sie, dass dem Mann eben ein Fauxpas unterlaufen ist. Ist sie doch mit ihren neunundvierzig Jahren die Jüngste und gerade erst aufgenommen worden in den eingeschworenen Kreis Hinterbliebener. Deren Treffen auf dem Friedhof Tradition bezeugt. Die sich aus der Nachbarschaft und von Berufs wegen vertraut sind. Denen der Tod eine tröstende Gemeinschaft organisiert hat. Trotz allem greift Frau Regenbein Wettengels Hand und, als müsse sie ihm die Entschuldigung für seine Taktlosigkeit abnehmen, stellt sie sich vor: »Karline Regenbein.«

Herr Wettengel blickt sie erstaunt an.

»Bin ich so leicht zu vergessen?«, fragt er.

Karline Regenbein erblasst.

»Entschuldigen Sie, ich bin etwas durcheinander«, sagt sie.

»Kein Wunder bei dem, was Sie durchgemacht haben.«

Der Händedruck zwischen ihr und ihm ist fest.

Frau Professor Schlotts erneuter Versuch, sich bei Herrn Wettengel abzustützen, misslingt. Obwohl es ihn nach wie vor mit Stolz erfüllt, Stütze einer so bekannten Persönlichkeit zu sein, macht er lieber einen Schritt auf Frau Müller-Kilian zu, als sich tieferer Vertraulichkeit der Professorin auszusetzen. Frau Müller-Kilian bemerkt das Lächeln, das Wettengels Gesicht überzieht. Leider meint es diesmal nicht sie, sondern die kleine maushafte Witwe Regenbein, die in ihren Augen geschmacklos gekleidet ist und mit solch moralischer Beflissenheit das Grab ihres Fotografen-Gatten bestellt, dass es peinlich wirkt.

»Frau Regenbein und ich schulden uns noch etwas«, versucht Herr Wettengel, seinen abschweifenden Blick zu erklären.

Albernes Lachen entfährt Frau Müller-Kilian.

»Schulden!«, ruft sie. »Was Sie nicht sagen! Ein Friedhof ist doch kein Kunsthandel. Da redet man nicht über Geschäfte. Da trauert man. Und trinkt ein bisschen aufs eigene Wohl, nicht wahr? Oder wollen Sie mehr von unserer Jüngsten? Sie ist bestimmt noch keine fünfzig.«

»Sie doch auch nicht!«, meint Herr Wettengel.

Am liebsten würde er sich seine Wollmütze zwischen die Zähne stopfen, um die Ausfälle verlogener Komplimente, die ihn bei allzu vielen Gelegenheiten ereilen, zu unterbinden. Frau Müller-Kilian füllt den Kelch bis zum Rand mit Veuve Clicquot.

»Danke«, haucht sie.

Herr Wettengel lächelt. Wir schulden uns noch etwas, denkt Frau Müller-Kilian. Sie trinkt sich Mut an. Mit dem Nektar, der aus ihrer verzückten Stimmung heraussprudelt. Die Bienen auf ihrem Flapperhut beginnen zu summen.

»Sie sehen bezaubernd aus«, hört sich Wettengel sagen.

»Und ich?«

Frau Professor Schlott bläst ihm Zigarettenrauch ins Gesicht. Wettengel ist so höflich, sich diese Bosheit nicht zu verbitten. Stattdessen sagt er beinahe übermütig: »Meine Damen, Sie müssen nicht um Liebenswürdigkeit wetteifern. Ich freue mich, dass wir uns hier zufällig in solch passender Gemeinschaft finden. Wir sind ein entzückendes Quartett, nicht wahr? Wir kennen uns, wir haben Gleiches erfahren, wir wissen, was uns dieser Ort bedeutet. Und wir wissen, dass wir das Leben nur mit einer Währung bezahlen: mit dem Leben. Wie wäre es, wenn wir Du zueinander sagen? Ich finde, es wird Zeit. Ich heiße Eduard.«

Als hätte Frau Müller-Kilian solche Offerte erwartet, hält sie Herrn Wettengel sogleich den Kelch vor die Nase. In die ihrem Inneren entsteigende alkoholische Wolke raunt sie: »Sehr gern. Ich bin Lore. Lore, die Verlorene. Wir schulden uns ebenfalls etwas, nicht wahr, E-du-ard?«

Wettengel zögert, den Kelch zu ergreifen. Lore Müller-Kilian fasst die Hand des Witwers und zwingt ihn, das Gefäß an den Mund zu führen. Er dreht den Kopf weg. Der Kelch fällt zu Boden, zerbricht.

»Es tut mir leid«, sagt Wettengel, »es tut mir wirklich leid, das wollte ich nicht. Ich bin ein Tollpatsch.«

Stumm betrachtet Frau Müller-Kilian die auf dem Weg verteilten Scherben. Sie hebt den Hut vom Haar und senkt den Kopf, als würde die Trauer um den zerbrochenen Kelch die um ihren Mann übertreffen.

»Böhmisches Kristall, achtzehntes Jahrhundert«, sagt sie mit verzagter Stimme.

Wettengel versichert, bei einem befreundeten Antikhändler ein ähnliches Kleinod mühelos erstehen zu können. Als wolle er beweisen, dass er es ernst meint, sammelt er die Scherben auf. Karline Regenbein hilft ihm dabei. Da entfährt Lore ein hochstimmiges Gelächter. Bevor der Galerist ausweichen kann, drückt ihm die Witwe seines ehemals besten Kunden einen Kuss auf die Lippen und haucht: »Eduard – das klingt nach englischem Königshaus. Wettengel – oh, da höre ich eine Mischung aus Spielhölle und Himmelsglück. Du hast einen betörenden Namen!«

»Und du hast einen im Tee!«, zischt Ziva Schlott, »Eduard und ich kennen uns seit fünfzig Jahren. Er war mein Beststudent, ich seine Mentorin!«

Wettengel schmeckt das Aroma des Lippenstiftes, den Lores Kuss auf seinen Lippen hinterlassen hat. Er inhaliert den Rauch von Zivas Zigarette. Sein Blick streift Karline, dann schickt er ihn Richtung Himmel. Hinter Zivas Brillengläsern funkelt es.

»Entschuldigen Sie bitte«, sagt Wettengel zu Ziva, »ich wollte Ihnen mit meinem Angebot nicht zu nahetreten. Wenn ich nur wüsste, was in mich gefahren ist.«

»Du kannst mir gar nicht nahe genug sein«, entgegnet Ziva mit ungewohnt milder Stimme, »dein Du nehme ich gern an.«

Wettengel, verblüfft und erleichtert, bedankt sich bei der Professorin mit einer raschen Umarmung. So kündet er seinen Aufbruch an.

Lore Müller-Kilian will das Flüchtige solcher Verabschiedungsgeste vermeiden, indem sie mit der Freiheit einer Betrunkenen die Hemdbündchen des Witwers zu fassen versucht.

»Ich habe kostbare Manschettenknöpfe geerbt. Sie würden gut zu dir passen«, haucht sie.

Wettengel zieht die Hände zurück und sagt: »Gewiss, aber ich stehe in deiner Schuld. Beim nächsten Mal bringe ich ein neues Glas mit, versprochen.«

»Wenn dieses nächste Mal bei mir zu Hause stattfindet, nur wir beide, du und ich, weihen wir es mit Champagner ein«, schlägt Lore vor.

»Machen wir«, verspricht Wettengel.