14,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Unionsverlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Fanny Kajsman hat genug. Ihr nutzloser Schwager ist nach Minsk abgehauen und hat ihre Schwester im Schtetl zurückgelassen. Kurzerhand trifft Fanny eine skandalöse Entscheidung: Sie wird ihren Schwager eigenhändig zurückholen. Bewaffnet mit einem Schlachtermesser und einer gehörigen Portion Starrsinn bricht sie auf, aber die Straßen des Russischen Kaiserreichs sind gefährlich. Als sich ihr der stumme Fährmann Cicek Berschow anschließt, ist sie dankbar um die Begleitung. Doch ein Schlamassel jagt das nächste, Fannys schlichter Plan wächst sich zu einer mittelgroßen Katastrophe aus und bringt bald die Grundfesten des Russischen Reiches ins Wanken. Ein rasanter Roadtrip durch das 19. Jahrhundert, eine Ode an Mut und Freundschaft und die Suche einer unvergesslichen Heldin nach Gerechtigkeit.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 947

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Über dieses Buch

Fanny Kajsman trifft eine skandalöse Entscheidung: Sie wird ihren Schwager, abgehauen nach Minsk, eigenhändig zurückholen. Mit einem Schlachtermesser und einer anständigen Portion Starrsinn bricht sie auf - und bringt die Grundfesten des Zarenreichs ins Wanken. Ein rasanter Roadtrip und die Suche einer unvergesslichen Heldin nach Gerechtigkeit.

Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.

Yaniv Iczkovits (*1975 in Israel) studierte in Oxford und Tel Aviv, lehrte dort am Philosophischen Institut und forschte an der Columbia University. Für seinen Roman Fannys Rache erhielt er den Wingate Literary Prize, den Ramat-Gan-Preis und den Agnon-Preis. Er lebt in Tel Aviv.

Zur Webseite von Yaniv Iczkovits.

Markus Lemke (*1965) studierte Orientalistische Philologie und Islamwissenschaften und übersetzt aus dem Hebräischen und Arabischen, u. a. Werke von Yoram Kaniuk, Eshkol Nevo und Noa Yedlin. Er erhielt drei Mal den Hamburger Literaturpreis sowie 2019 den Deutsch-Hebräischen Übersetzerpreis.

Zur Webseite von Markus Lemke.

Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Hardcover, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)

Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.

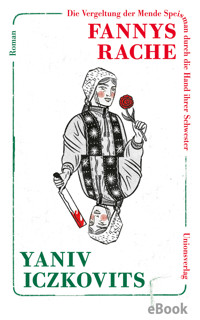

Yaniv Iczkovits

Fannys Rache

Die Vergeltung der Mende Speisman durch die Hand ihrer Schwester

Roman

Aus dem Hebräischen von Markus Lemke

E-Book-Ausgabe

Unionsverlag

HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.

Impressum

Die Originalausgabe erschien 2015 bei Keter Books, Jerusalem.

Das Zitat aus Sun Tzu, Die Kunst des Krieges (2020), wurde von Klaus Leibnitz ins Deutsche übersetzt.

Die Arbeit des Übersetzers am vorliegenden Text wurde vom Deutschen Übersetzerfonds gefördert im Rahmen des Programms »Neustart Kultur« der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.

Diese Publikation wurde gefördert vom Institut für die Übersetzung Hebräischer Literatur der israelischen Botschaft in Bern. »Und zu jeglichem Volk nach seiner Sprache.«

Lektorat: Patricia ReimannOriginaltitel: Tiqûn Ahar Hasôt

© by 2015 Yaniv Iczkovits

Diese Ausgabe erscheint in Vereinbarung mit der Deborah Harris Agency

© der Illustrationen (Karte und Bildvignetten) by Halley Docherty 2020

© by Unionsverlag, Zürich 2024

Alle Rechte vorbehalten

Umschlag: Jon Kutt, The High Road Design

Umschlaggestaltung: Sven Schrape

ISBN 978-3-293-31158-9

Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte

Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)

Version vom 13.01.2024, 06:02h

Transpect-Version: ()

DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.

Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.

Unsere Angebote für Sie

Allzeit-Lese-Garantie

Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.

Bonus-Dokumente

Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.

Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert

Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.

Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät

Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:

Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt

E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.

Wir bitten um Ihre Mithilfe

Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.

Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags

Inhaltsverzeichnis

Cover

Über dieses Buch

Titelseite

Impressum

Unsere Angebote für Sie

Inhaltsverzeichnis

FANNYS RACHE

Erster Teil — Am Fluss Jasselda1 – Ein bemitleidenswertes Frauenzimmer, diese Esther Hirsch, denkt sich …2 – Einmal in der Woche trifft aus dem Dorf …3 – Fanny und Mirel verabschieden sich am Rande des …4 – Bald wird man nach ihr suchen. Ihre Schwiegermutter …5 – Doch die Jasselda ist kein Fluss zum Ertrinken …Zweiter Teil — Grodno1 – Viele Nächte hatte Fanny Kajsman schlaflos verbracht …2 – Meïr-Anschel Shechter war ein anständiger Mann, ein »ehrlejcher …3 – Seit ihrer Kindheit liegt Malka beschädigt in ihrem …4 – Meïr-Anschel Shechter lernte: Du kannst dein ganzes Leben …5 – Meïr-Anschel beobachtete seine Tochter mit einer Mischung aus …6 – Bevor sie um die zweite Stunde nach Mitternacht …Dritter Teil — Telechan1 – Zwei Gäule, einer hell, der andere dunkel …2 – Ein Schwarm staubgrauer Raben formiert sich am Himmel …3 – Am zweiten Tag machen sie an einem angenehmeren …4 – Als Cicek aufwacht, findet er sich auf seinen …5 – Zur Stunde der zweiten Nachtwache sitzt Oberstleutnant Pjotr …6 – Nach der Besprechung mit seinem Stellvertreter Albin Dodek …7 – Beim ersten Licht des Tages wird klar …8 – Dass der erste Teil von Ciceks Plan geglückt …9 – Im Städtchen Baranowicze gibt es drei Wirtshäuser …Vierter Teil — Baranowicze1 – Der Schöpfer der Welt schlägt der Sonne mit …2 – Damals hieß Patrik Adamsky noch Pessach Abramson und …3 – Captain Adamskys Haar ist ergraut, sieht Cicek …4 – Selbst für einen, der nur vorgibt, ein nichtsnutziger …5 – Um die dritte Stunde nach Mitternacht schreckt Fanny …Fünfter Teil — Motele1 – Ein jüdischer Mensch weiß, und Mende Speisman ist …2 – Ein heißer, stickiger Sommertag lastet auf Motele …3 – Die Leute sagen, Rivka Kajsman, Nathan-Berls Mutter …4 – Am Freitagmorgen, als ihr Sohn Nathan-Berl schon mit …5 – Die Vorbereitungen für das Mahl am Abend gehen …6 – Mendes Fehler sind nur wenige. Zu guten Zeiten …7 – Die vielen Veränderungen, die die Familie heimsuchten …8 – Man sagt: Rivka Kajsman stellt sich immer ins …Sechster Teil — Njaswisch1 – Als Gott Himmel und Erde erschuf, schwebte Finsternis …2 – Der teuflische Schlag, den sein versehrtes Bein einstecken …3 – Was will ein Soldat in Friedenszeiten? Krieg …4 – Ein weiterer Tag wie jeder andere neigt sich …5 – Es gibt Leute, die sind nie zufrieden …6 – Adamsky erträgt die Gesellschaft nicht, in die er …7 – Wie es einer achtbaren Jüdin ohne Arg gewiss …Siebter Teil — Byala1 – Ein Mann und eine Frau sitzen auf einem …2 – Der Maler Ignat Schepkin verbeugt sich vor Fanny …Achter Teil — Tabulki1 – Es gibt im ganzen Lager wohl keinen Soldaten …2 – Nachdem er begriffen hat, dass Joschke und seine …3 – Die Frage des Wachoffiziers allein genügt schon …4 – Als Adamsky von den Wachen aus dem Zelt …5 – In Mischenkows Zelt gibt es eine kleine …6 – Der erste Fehler des Obersts war, in einer …7 – Als Padzari vor Cicek und Fanny Platz nimmt …8 – Brigadegeneral Mischenkow pflegt für gewöhnlich seine Rückkehr ins …Neunter Teil — Grodno1 – In ebendiesem Moment strebt Oberstleutnant Pjotr Novak von …2 – Novak trat den Rückzug vom Markt an …3 – Es gibt nichts, worauf Russland stolzer wäre als …4 – Als Akim und Prokor endlich Słonim erreichen …5 – Manchmal ist der Schrei eines Hahns genug …6 – Novaks Untergebene sind es gewohnt, ihm in allen …7 – Eines lässt sich unverblümt sagen: Novaks Plan war …Zehnter Teil — Minsk1 – Geschrieben und unterzeichnet hier in Minsk2 – Die Reise vom Feldlager bis nach Minsk in …3 – Als der dritte Tag ihrer Reise sich neigt …4 – Im Morgengrauen wachen sie auf und stellen fest …5 – Auf dem unteren Markt, ein Ort, an dem …Elfter Teil — Motele1 – Am wer weiß wievielten Morgen seines Wachdienstes wird …2 – Es gibt Momente im Leben einer Nation …3 – Als Novak realisiert, dass sein verehrter Gast der …4 – Novaks scharfe Sinne lassen ihn vermuten, was dieses …5 – In diesen Tagen wirkt Motele wie ein Agentenstädtchen …6 – Als Fanny aufwacht, brennt ihre rechte Wange noch …7 – Güte geht nicht zwangsläufig mit Mut einher …8 – Will ein Sparren nicht vom Fluss mitgerissen werden …9 – Die Hinrichtung selbst ist empörend nachlässig geplant …10 – Da keine Reden gehalten oder letzte Worte verlangt …Zwölfter Teil — Am Fluss Jasselda13. August 1894Mehr über dieses Buch

Über Yaniv Iczkovits

Über Markus Lemke

Andere Bücher, die Sie interessieren könnten

Für meine Töchter, Daria und Alona

Erster Teil

Am Fluss Jasselda

HAMAGID, Ausgabe Nr. 5, Freitag, 2. Adar, 5654

8.2.1894

Schrei einer Unglücklichen

Ich flehe die verehrte Leserschaft an, sich meiner zu erbarmen, einer einsamen und gramvollen Frau, da mein Mann mich verlassen hat, während des Pessach-Fests, nur fünf Jahre nach der Hochzeit, obzwar wir drei gesunde Kinder haben. Auf den Weg nach Pinsk hat er sich gemacht, seinem Hausstand das tägliche Brot zu verdienen, und nach mir schicken und mich rufen wollt er, damit ich ihm nachkomm, bis zum Laubhüttenfest. Und nun hat sich seine Spur verloren, und man hat mir zugetragen, dass er gesehen wurde in einem Gästehaus in Minsk und hernach in einem Eisenbahnwaggon auf dem Weg nach Kiew. Und ich sitz untröstlich, in Bedrängnis, bloßgestellt, alles ermangelnd und keiner, der mir hilft. Deshalb, werte Leser, vielleicht weiß einer von euch, an welchem Ort mein Mann jetzt weilt? Erbarmt euch meiner und erwirkt von ihm zum wenigsten den Scheidebrief, wie es vorgeschrieben ist. Ich bin bereit und willens, Geld zu geben, gar fünfzig und hundert Rubel, dem in die Hand, der mich vom Joch meines Mannes befreit. Dies sind seine Merkmale: Er heißt Meïr-Jankel Hirsch, kommt aus dem Städtchen Drohitchin, ist vierundzwanzig Jahre alt und von gewöhnlichem Wuchs, sein Haar breun, die Enden gelockt, sein Bart hell und die Augen grin. Und Mutter und Bruder hat er in der Stadt Uzliyani. Ich, die sich Grämende, bin Esther Hirsch, Tochter des Schlomo Wieselfisch, das Andenken des Gerechten möge gesegnet sein.

1

Ein bemitleidenswertes Frauenzimmer, diese Esther Hirsch, denkt sich Mende Speisman, während sie, auf dem Rücken liegend, die zerknitterte Nachricht, die sie herausgeschnitten hat aus einer alten Ausgabe von »HaMagid«, zurück unter die Matratze stopft. Wie gern würde sie sich mit der armen Esther Hirsch über Belange des Herzens austauschen. Sie weiß, sie könnte ihre Finsternis mit ein paar Kerzen erhellen: Drei gesunde Küken hat sie? Sagt sie selbst. Und einhundertfünfzig Rubel in der Tasche? Mindestens! Unberufen, gewiss. Nur eine Verrückte würde ihr ganzes Geld hergeben, ohne ein bisschen was beiseitegelegt zu haben. Also wozu in aller Eile eine Nachricht in die Zeitung setzen? Warum vor aller Welt den eigenen Namen und den ihrer Familie zu Markte tragen? Möglich wär’s doch, sich mit dem Geld unter den Gojim einen Spürhund zu suchen, einen Rohling ohne Fehl und Tadel, der ihrem Meïr-Jankel nachsetzen würd und ihm nicht mal in seinen Träumen Ruhe gönnt, der ihm alle Zähne einschlägt und nur einen stehen lässt, für Zahnschmerzen.

Wieder zieht Mende den Zeitungsausschnitt hervor, vorsichtig darauf bedacht, die Schulter nicht zu bewegen, auf der ihr Sohn Jankele schläft. Sie reckt nur ein bisschen den Kopf, um den steif gewordenen Hals zu befreien, den ihre Tochter Mirel mit den Ellbogen malträtiert hat. Aus dem Zimmer nebenan kommen die schweren Atemzüge ihrer Schwiegereltern, ein langes Leben sei ihnen beschieden. Ihr Schnarchen lässt den Mann vorzeitig erwachen, wie von Sinnen räuspert er sich, als wollte er sein widerspenstiges Weib drängen, endlich aufzustehen. Schon bald, weiß Mende, wird auch sie aufstehen müssen, den Ofen versorgen, ihre noch schlaftrunkenen Kinder anziehen und ihnen im Blechnapf ein wenig Milch mit Dinkelgraupen verrühren. Wie immer werden sie sich über den schimmeligen Geschmack beschweren, und sie wird ihre Schwiegermutter Rochale um einen Teelöffel Zucker bitten, einen für beide. Und Rochale wird sie mit steilen Stirnfalten anstarren und fauchen: »Kein Zucker! Nit! Dos Fest is aus!« Doch nach ein paar Augenblicken wird sie seufzen und ihre Arme unter großer Anstrengung in die Höhe recken, bis das Einmachglas mit dem Zucker vom obersten Bord in ihre Hände rutscht, von der Herrscherin Gnade. Denn jeden Morgen wird murrend ein Teelöffel Zucker unter die Graupen gemischt.

Doch was ist an dieser Meldung über den Verlust der armen Esther Hirsch, dass Mende sie nun schon zwei Wochen dreht und wendet?

Auch wenn es ihr schwerfällt, dies einzugestehen, aber die Nachricht behagt ihr, wie auch die beiden Inserate, in einer früheren Ausgabe von »HaMagid« – »Ein Schrei!« stand über der einen, »Eine große Bitte!« über der anderen –, und Dutzende ähnliche Meldungen, die Tag für Tag aus allen Ecken und Enden des Ansiedlungsrayons kommen. Verlassene Frauen, »verankerte« Frauen, Agunot, die keinen Scheidebrief von ihrem Mann bekommen, unglückliche Frauen, vom Pech verfolgte Frauen, Frauen, deren Männer sie unter falschen Versprechungen und faulem Zauber zurückgelassen haben: Der eine fährt nach Amerika, in die Goldene Medine, um die Familie nach New York nachkommen zu lassen, der andere sticht Richtung Palästina in See, um dort von einer erbarmungslosen Sonne Schläge zu beziehen, jemand verspricht seiner Frau, er fahre in die große Stadt, um ein Handwerk zu erlernen, und verfällt dann den aufgeklärten Kreisen in Odessa, ein Vater schwört seinen Töchtern, mit einer fetten Aussteuer zurückzukehren, und plötzlich hört man, dass er in den Bordellen von Kiew »Mesusen küsst«. Mende weiß, geteiltes Leid ist der Einfältigen Trost, und dennoch macht sich eine Art Zufriedenheit in ihr breit, die jedem Gefühl weiblicher Schicksalsverbundenheit trotzt. Sie ist nicht wie die, wird nie so sein. Sie läuft nicht Hals über Kopf los, um Anzeigen zu veröffentlichen, schickt keine Telegramme an Zeitungen und klagt nicht vor dem Gemeindevorstand, geht nicht mit Zwi-Meïr Speismans Beschreibung hausieren, der Mann, der ihre Welt zerstört hat. Nein und nochmals nein. Sie wird nicht dem »Geteiltes-Leid-Trost« auch nur einer einzigen Einfältigen aufsitzen. Das ist mal sicher.

Mendes Glieder schmerzen sogar im Liegen, als wäre ihr Schlaf mit großer Anstrengung verbunden gewesen. Aus dem Zimmer der Alten nebenan, sollen sie gesund sein, stiehlt sich säuerlicher Schweißgeruch zu ihr herüber. Mit dem Morgen herrscht im Haus das Odeur eines Bethauses voller Fastender. Selbst für die Ausdünstungen der Eltern ihres Mannes muss sie dem Heiligen, gepriesen sei ER, danken, denn wer weiß, was sie jetzt riechen tät, hätten die nicht sie und ihre Kinder unter ihrem Dach aufgenommen. Wohl ist ihre Herberge eine kärgliche: eine alte schwarze und windschiefe Hütte, aus vor sich hin faulendem Holz gezimmert, darin zwei kleine Räume und eine Küche. Aber dichte Wände hat es und Lehmfußboden, hölzerne Dachschindeln und Fenster mit dickem Glas. Und manchmal ist ein beengter Lebensraum auch von Vorteil, ganz sicher sogar, wenn dem Ofen in der Küche das Heizen des ganzen Hauses obliegt. Huhn wird hier gewiss nicht gereicht, und die Fischklopse am Freitagabend bestehen aus wenig Fisch und reichlich Zwiebeln. Doch Borschtsch mit Schwarzbrot gibt es jeden Mittag, und Tscholent am Schabbes ohne ein Stück Fleisch ist kein gar so schreckliches Unglück.

Mit Leichtigkeit hätten die Speismans sie loswerden können, konnten sie doch ihren Sohn Zwi-Meïr ohnehin nicht leiden. In jungen Jahren hatten sie ihn, im Vertrauen darauf, dass er ihrem Namen Ehre mache, in die prachtvolle Waloschyner Jeschiwe geschickt, damit er ein Wunder an Gelehrsamkeit werde. Aber nach einem Jahr mussten sie hören, ihr Sohn verkünde in aller Öffentlichkeit, dass alle Rabbiner dort Heuchler seien und der Gaon von Wilna höchstpersönlich sich ihrer schämen würde. Eine »Bande von Tagedieben« nannte er sie, »nichts weiter als Intriganten, die sich als Gelehrte ausgeben, und nur Sätze aus der Gemara zu memorieren und zu deklamieren wissen«. Folglich hatte Zwi-Meïr sich aus Waloschyn verabschiedet und beschlossen, lieber ein armer Hausierer als ein Weiser und Thoragelehrter zu sein, wenn denn Gelehrsamkeit Tücke, Begehrlichkeit und Blindheit bedeutete.

Und so wurde ein fliegender Händler aus ihm, doch auch jetzt fand er Gründe zu klagen und zu lamentieren. Seine Gepflogenheiten waren sonderbar: Zwar stellte er seinen Karren auf den Markt, drängte die Kundschaft jedoch nicht, seine Ware zu kaufen. Doch wie will der Mensch sein Brot essen? Säen und düngen und dreschen und schwitzen muss er, muss seine Tränen und seinen Schweiß in den Teig kneten. Aber Zwi-Meïr Speisman stand auf dem Markt wie der Rebbe der Gemeinde und glaubte wohl, die Leute würde es zu seinem Karren ziehen wie die Frommen, die in der Schabbesnacht in die Synagoge strömen. Die Leute dachten jedoch anders. Die einen behaupteten, er sei schlicht ein Faulenzer, die anderen meinten, Stolz verneble ihm den Verstand, und die Mittler kamen zu dem Schluss, Stolz und Faulheit wohnten stets einträchtig beieinander. Wie auch immer, die wenigen Rubel, die durch Zwi-Meïrs Hände gingen, wanderten bloß von der Rechten in die Linke und wieder zurück, und das Haus der Speismans gehörte zu den ärmsten in ganz Motele. Noch vor seinem Weggang waren sie am Boden. Anstatt Kerzen entzündeten sie Öl, und Schwarzbrot aßen sie mit ungeschälten Kartoffeln. Als Mende versuchte, ihm gut zuzureden und ihm Ratschläge für seine Geschäfte zu geben, beschied er sie: »Hennen, die krähn, gehören beizeiten unters Messer des Schächters.« Will sagen: Unerheblich, Gott behüte, der Verständige versteht.

Ein Druck auf der Brust nimmt Mende den Atem, so sehr drängen ihre Kinder sich auf dem schmalen Lager an sie. Ihr Körper ist wie versteinert, damit nur die Kleinen nicht aufwachen, ihre Seele aber empört sich: Was hab ich mit diesen Kindern zu schaffen? Und sogleich befällt sie Scham – Gott bewahre! Ihre Küken! Unberufen! –, und sie betet zum Herrn aller Welten, er möge ihr nur den Körper erhalten, damit sie sie ernähren und ihnen im Schlaf ein Halt sein kann, und dass er ihr die Gedanken nimmt, die sich mit ketzerischen Ideen füllen wie der Fluss Jasselda, der in jedem Frühjahr über die Ufer tritt und das Tiefland von Polesje mit schwarzen Sümpfen überzieht.

Ein weiterer kärglicher Morgen lauert auf sie und ihre Kinder, scharwenzelt um des Tages Pforten. Jankele wird in den cheder gehen und Mirel ihr helfen, den Haushalt der Familie Goldschmidt in der Marktstraße zu führen, wo die Begüterten von Motele wohnen. Gemeinsam werden sie die Fliesen des Juweliers in dem feudalen Steinhaus schrubben und wieder einmal verstohlen nach der Korallenkette von Frau Goldschmidt schauen, dreitausend Rubel ist sie wert, so viel wie ein ganzes Leben kümmerlichen Auskommens. Von dort werden sie weiterziehen, um bei Familie Tabaksman »hauszuhalten«, und unterwegs an der Schenke vorbeikommen, denn vielleicht braucht man auch dort helfende Hände, wo Israel Teit, der Baaleboss der Schenke, ihr vielleicht gestattet, sich an einer weiteren alten Ausgabe von »HaMagid« zu erfreuen, die schon keiner mehr lesen will.

Putzlappen und Lumpen, Stahlwolle und Eimer, Fliesen und Öfen, Blechschüsseln und Spülen. So kratzen ihre Nägel die Zeit, Haus um Haus, und der Geruch der Putzmittel klebt den beiden an Haut und Seele. Der Tag endet bei Sonnenuntergang, damit sie für den nächsten wieder zu Kräften kommen. Der Kreis schließt sich, noch ehe er sich überhaupt öffnet, und der Fluss Jasselda tritt über die Ufer, Jahr und Jahr.

2

Einmal in der Woche trifft aus dem Dorf Upirava, gut sieben Werst von Motele entfernt, Mendes jüngere Schwester Fanny Kajsman ein, um Mirel beim Putzen abzulösen, damit ihre Nichte gemeinsam mit ihren eigenen Töchtern zum Hebräisch- und Rechenunterricht kann. Die Putzfron ist eine verachtete Tätigkeit und einer Ehefrau und Mutter gewiss unwürdig, und Mende grämt sich, dass sie ihre zarte Schwester nötigt, sich an einer Arbeit zu beteiligen, die sie selbst doch allein ihrer schmachvollen Not wegen verrichten muss. Und da Mende nicht weiß, wie sie Fanny danken soll, lässt sie es an ihr aus: So putzt doch niemand, der Besen hat schon gar keine Reiser mehr, sieht sie das denn nicht? Und warum hat sie vergessen, den Fensterrahmen zu polieren, und mit der Seife muss sie sparsamer sein, sonst geht noch der ganze Lohn für Putzmittel drauf.

Mende weiß, ihre Schwester braucht die paar Kopeken nicht, die sie mit dem Putzen verdienen. Einmal hat sie gesehen, wie Fanny die Münzen, die sie an Mirels Stelle verdient hatte, dem Kind in die Tasche steckte. Mende hatte weggeschaut, doch ihre Wut war maßlos. Wie kann sie es wagen? Kommt aus ihrem Dorf her, diese Landpomeranze, rümpft die Nase, verteilt Almosen und wirft mit Geld um sich, nur um ihren Vorrang zu beweisen? Und was wird man über sie, Mende, sagen, dass sie Geld von ihrer kleinen Schwester nimmt? Ja pickt denn die Henne dem Junghuhn die Körner weg? Gott behüte!

Das Fass lief über, als Fanny ihrer älteren Schwester vorschlug, doch zu ihr aufs Dorf zu ziehen. »Die Kinder würden sich freuen, zusammen zu sein, Schwester, und auch wir hätten es nett.« Noch keine zwei Monate waren da vergangen seit Zwi-Meïrs Auszug! Mende hatte nur brüsk erwidert, das Leben im Dorf sei nichts für sie, von Jankele und Mirel gar nicht zu sprechen, und dann das Wörtchen weit gezischt, was hier so viel heißen sollte wie abgelegen, isoliert oder sogar von Gott und aller Welt verlassen.

Fanny hatte geschwiegen, doch Mende wusste, ihre Schwester verstand sehr wohl, was sie meinte. Welche Juden wohnten denn heutzutage in den Dörfern? Nur Verirrte und Verrückte. Seit wann war, was gut für die allermeisten Juden war, nicht gut genug für sie? Was war schlecht an einem Ort wie Motele, einem gewöhnlichen Schtetl mit Synagoge, Friedhof, Badehaus und Mikwe? Was hatten sie zu suchen unter den Gojim, inmitten von Wäldern und schwarzen Sümpfen? Wer würde ihr Haus schützen vor den Pogromisten und ihrem Judenhass?

Weit, sagte Mende erneut, und als Fanny so tat, als hörte sie nicht, fügte Mende hinzu: »Manchmal verstehe ich Nathan-Berl nicht. Was hat er auf dem Dorf zu suchen?«

Nathan-Berls Namen zu nennen, war ein grobes Vergehen, ein unnötiges Reißen am ohnehin schon straff gespannten Seil. Fanny bedachte sie mit einem kalten, abweisenden Blick, wie eine, die den Kopf ihrer älteren Schwester rollen lassen könnte, ohne mit der Wimper zu zucken. Und für einen Moment erschrak Mende so sehr, dass sie sich verstohlen vergewisserte, ob Fannys Hände noch an Ort und Stelle waren und nicht schon unterwegs zu dem Messer. Unter ihrem Kleid, das weiß Mende, verbirgt Fanny das Messer, das sie als Kind vom verstorbenen Vater bekommen hat, der sie beide alleine großzog, nachdem ihre Mutter eiligst ins Himmelreich abberufen worden war.

»Nathan-Berl weiß, was er tut«, entschied Fanny schließlich und beließ es dabei.

Nie war es Mende gelungen, den Schidduch ihrer jüngeren Schwester zu verstehen, und umso weniger den offensichtlichen Erfolg dieser Ehestiftung. Nathan-Berl Kajsman war von der Sonne gegerbt wie ein Goj, von mächtigem Wuchs und massig wie ein Trunkenbold, ein Goliath, kurz, ein ungehobelter Klotz, dessen häufiges Schweigen in den Augen seiner nahen Verwandtschaft als verborgene Klugheit galt, etwas weiter entfernten Menschen hingegen als geistige Schwäche. Ein schwarzer flaumiger Pelz überzog seinen Nacken, verdichtete sich auf den Armen, umlockte die feisten Knöchel seiner Finger, und beim Gebet in der Synagoge wiegte er sich nach eigenem Takt. Unverkennbar war, dass sein Verstand nicht zu erreichen vermochte, wonach es sein Herz verlangte. Jeden Tag aber stand Nathan-Berl im Morgengrauen auf und kümmerte sich um seine Schafe und Ziegen, aus deren Milch er vorzügliche Käse machte, die im ganzen Bezirk gerühmt wurden. Wenn Mende mit Zwi-Meïr ins Dorf auf Besuch kam, konnte sie es kaum erwarten, dass ihnen das dreieckige Holzbrett vorgesetzt wurde, auf dem die Käsestücke lagen, die im Mund zergingen und den Verstand schwach werden ließen. Gelbe, grüne und blaue Kloben, würzig und scharf, fetttropfend und prickelnd, zu wohlschmeckend, um von dieser Welt zu sein, und einem jüdischen Gaumen zu angenehm.

Mende wagt nicht, Fanny zu erzählen, welche Gerüchte man über sie hört. Am Schabbes und zu den Feiertagen kommen die Kajsmans zwar allesamt in die Synagoge nach Motele, selbst bei Schnee und Eis, und obgleich man sie dort in der Gemeinde mit kühler Distanziertheit empfängt, begrüßen sie Bekannte und lächeln in alle Richtungen. Doch die Gerüchte treiben Blüten, man sagt, die Kajsmans hielten sich an die Gojim, und dies nicht nur zu Handel und Wandel, sondern auch, um einander mit den Kindern zu besuchen, sich an Wein und Käse gütlich zu tun und auf Jiddisch, Polnisch, Russisch und allem durcheinanderzupalavern. Auch heißt es, ihr Haus sei aus Stein gebaut und nur mit Holz verkleidet, um keine Missgunst zu wecken. Ja, das Geld würde den Kajsmans aus den Ohren fließen, sagt man. Und dass sie im Hof eine geräumige Kammer gebaut haben für die Verrichtung des lieben Geschäfts, mit fünf Öffnungen zum Durchlüften und einem Eichenfass, eingelassen in den Boden. Und einmal im Jahr holen sie das Fass heraus und vermischen alles mit Stroh, um damit den Gemüsegarten hinter ihrem Haus zu düngen. Sollte es also jemandem beschieden sein, bei ihnen zu speisen, konzentriert er sich besser auf die Käse und lässt Kohl und Radieschen stehen. Der Verständige versteht. Man sagt, Fanny spreche Polnisch und Russisch und habe schon den Dialekt der Leute erlernt, während ihr Mann, so heißt es, nicht ein Wort Hebräisch könne. Im Bethaus wogt er wie ein Weizenhalm im Wind, ein echter Golem. Auch sagt man, sie gäben weniger als den Zehnten für Almosen und verprassten den Rest bei den Unbeschnittenen, hätten noch nie etwas gehört von »die Armen deiner Stadt zuerst«. Auch sagt man …

Doch Mende stellt sich diesen niederträchtigen Geschichten stets wie eine eherne Mauer in den Weg, um ihre kleine Schwester zu verteidigen: Wie soll sich eine jüdische Seele denn mit der eines Unbeschnittenen vermischen können? Aber so geht die Rede in der Gemeinde, die Treue der Kajsmans sei zweigeteilt, ja wahre Chamäleons seien sie. Würden sie in Berlin oder Minsk wohnen, hätten sie schon längst den Weg der Nachkommen Mendelssohns beschritten und wären zum Christentum übergetreten.

Doch Mende weiß, manchmal hat mehr Gewicht, was geredet wird, als das, was tatsächlich geschieht, weshalb sie höflich Fannys Angebot abgelehnt hat, bei ihnen im Dorf zu wohnen. »Zwi-Meïr«, so hat sie zu ihrer jüngeren Schwester im festen Glauben gesagt, »wird gewiss nach Haus zurückkehren. Du kennst ihn ja. Er ist nicht bereit, sich mit wenigem zu begnügen. Wenn’s ihm beschieden ist, Kaufmann zu sein und kein Schriftgelehrter, dann ist’s nur natürlich, dass er seine Geschäfte ausweiten will. Und was sollt er sagen, wenn er hört, dass seine Kinder aufs Land gezogen und zu Dörflern geworden sind?«

Ein sonderbares Behagen hatte sich seinerzeit in Mendes Gliedern breitgemacht, als sie im Vertrauen auf ihren Mann so redete, nicht länger bereit, von Fanny auch nur ein weiteres Wort darüber zu hören, das Schtetl zu verlassen und aufs Dorf zu ziehen. Und selbst jetzt sind die zehn Monate, die Zwi-Meïr schon verschwunden ist, keine gar so lange Zeit. Im »HaMagid« hat sie schon von Agunot gelesen, die mehr als fünf Jahre gewartet und alle Hoffnung hatten fahren lassen, bis am Ende, unversehens, ihre Männer nach Hause zurückkehrten.

Doch heute, wie auf Bestellung, erwartet Mende eine Überraschung. So geplagt war sie mit dem tagtäglichen Einerlei, dass sie den 15. Nissan des Jahres 5654 ganz vergessen hat. Sechsundzwanzig Lenze jähren sich für sie an diesem Morgen, und ihre Schwester und ihre Tochter haben hinter ihrem Rücken einen Plan ausgeheckt. Heute wird Fanny nicht für Mirel einspringen, sondern für Mende, damit ihre große Schwester einen freien Tag hat und tun und lassen kann, wonach ihr der Sinn steht. Sie haben bereits an alles gedacht, die Intrigantinnen, und die Vorsehung macht gemeinsame Sache mit ihnen und hat prachtvollstes Wetter beigesteuert. Nach der Arbeit werden ihre Schwester und ihre Tochter auf dem Markt Delikatessen erstehen und ihr am Abend ein königliches Mahl zubereiten. Ja, vom Rabbiner Mojsche-Laizer Halperin haben sie sogar einen Segen versprochen bekommen. Derweil kann Mende zu Hause ruhen und lesen. Oder sich an einer neuen Haube erfreuen. Womöglich will sie sogar dem geschäftigen Treiben des Schtetls entfliehen und sich die Knochen bei einem Ausflug zu den Wäldern jenseits des Flusses lockern. Hat doch Reb Mojsche-Laizer Halperin ausdrücklich gebeten auszurichten, der Geburtstag sei Gelegenheit, neu geboren zu werden.

Die Neugeburt verschreckt Mende. Der Zweifel beginnt, in ihrem Hirn zu picken: Wie kann sie ausruhen, während die beiden Fronarbeit leisten? Und wieso hat der Alleinige der Welt Himmel und Erde in sechs Tagen erschaffen und nicht in sieben? Immerhin hat sie ja jede Woche einen Ruhetag. Doch die beiden sind gewappnet für alle Einwände: »Der Schabbat ist die Königin, der Festtag der Heiligkeit, und der Geburtstag das Fest des Weltlichen.«

Aber Mende sträubt sich: »Warum sollten wir meinen Geburtstag feiern? Als wär weiß Gott welche Leistung dabei? Jeder Fronvogt hat schließlich Geburtstag, jeder Betrüger und Mörder.«

Darauf die beiden: »Und was ist Mendes Verbrechen? Eine tüchtige Frau zu sein? Eine aufopferungsvolle Mutter? Eine teure Schwester?«

Mende gerät durcheinander: »Und was hätt ich im Wald verloren?«

Und die beiden wie aus einem Munde: »Wundervolle Luft! Brombeeren! Preiselbeeren! Schwarze Johannisbeeren! Geh und genieß ein bisschen diese Welt!«

Doch Mende blafft: »Diese Welt? Diese Welt ist …« Sagen will sie: schrecklich, verflucht, und ertappt sich dabei, vor der eigenen Tochter ins Stocken zu geraten. »Und außerdem«, schließt sie endlich, »sind die Früchte des Waldes für die Gutsherren aus Pinsk bestimmt, nicht für die Juden aus Motele.«

»Na, dann ist Mende heut die Tochter des Zaren«, halten die beiden dagegen.

Doch Mende winkt ab: »Eine Prinzessin, die nicht mal über den Fluss gesetzt kommt.«

Das weckt ein fröhliches Lachen: »Wir wussten, du würdest dir Hindernisse ausdenken. Doch wir haben an alles gedacht und schon mit Cicek gesprochen.«

Mende ist sprachlos: »In einem Boot mit einem Shejgetz?«

»Cicek ist kein Goj!«

Doch Mende beharrt: »Der arme Cicek, Gott bewahre, weiß ja nicht, was er ist.«

Was die beiden spotten lässt: »In Mendes Augen sind alle arm und vom Unglück geschlagen.« Mende aber bedenkt ihre Schwester mit einem schiefen Blick und fährt ihre Tochter an: »Und was ist mit Lernen? Kümmert es dich gar nicht, den Unterricht zu versäumen?«

Tränen treten Mirel in die Augen, und Fanny flüstert Mende ins Ohr: »Lass sie, Schwester, es war ihre Idee. Und die Unterrichtsstunde holen wir nach, dafür sorge ich.« Aber Mende ärgert sich, dass Fanny sie jedes Mal, da sie das Wort an sie richtet, »Schwester« nennt. Als sei das nicht selbstverständlich und müsse immer wieder aufs Neue betont werden. Doch wie auch immer, sie begreift, die beiden haben sie in der Ecke, und jetzt muss sie nicht für sich selbst feiern, wohl aber ihnen zuliebe. Und so ist es beschlossen.

3

Fanny und Mirel verabschieden sich am Rande des Marktes von ihr, neben dem Stand von Joske-Mendel. Mende sieht, wie sie sich kichernd entfernen, sieht, wie sie sich noch einmal nach ihr umdrehen und prustend loslachen. Komme, was wolle, Preiselbeeren wird sie gewiss nicht pflücken gehen. Denn verrückt ist sie nicht. Wer weiß, welche Schlange dort auf sie lauert. Nein, eine Abenteuerin ist sie auch nicht.

Das Städtchen Motele ist von allen Seiten belagert. Im Norden – vom Fluss Jasselda. Im Osten, Süden und Westen – von morastigen Sümpfen. Wohin sollte Mende da an ihrem Ehrentag segeln? Bestenfalls vom Stand mit den Sommerkürbissen zu dem mit den Radieschen.

Auf dem Markt herrscht reges Treiben. Ein Getöse von Mensch und Vieh. Die Straße ist staubtrocken, und die Holzhäuser gehen in die Knie. Die Kühe sind unruhig, und die Gänse recken die Hälse, bereit, nach jedem zu schnappen, der ihnen zu nahe kommt. Ein Ostwind weht den säuerlichen Mundgeruch deines Nebenstehers zu dir. Leute heben die Stimme und gestikulieren, bekräftigen ihre Rede mit reichlich Bewegung. Geschäfte werden abgeschlossen, der eine macht Gewinn, der andere Verlust, und unter der gärenden Anspannung gerinnen Neid und Abscheu. So ist der Gang der Welt.

Joske-Mendel beäugt die vorbeihastende Kundschaft über seinen »Laden« hinweg, einen hölzernen Karren mit allerlei Utensilien, heillos durcheinander draufgehäuft: Bleistiftstummel, Nägel, Zahnstocher, Schnupftücher und Kurzwaren. Alle wissen: Auf dem Karren von Joske-Mendel lässt sich alles finden, was man nicht braucht. Jetzt lächelt er Mende durch seinen zerzausten Bart mit schadhaften Zähnen an, im abgetragenen Bettlerkaftan und mit knittriger Jarmulke auf dem Kopf. »Hab ich recht gehört, Frau Speisman, Geburtstag? Wenn’s so ist, Masel tov! Wollen’s sich bei Joske-Mendel nicht mit einer neuen Haarspange erfreuen? Nur zwei Kopeken, zum halben Preis, vielmals gedankt.« Um sie herum werden Leinenkleider feilgeboten, Lederstiefel, Geflügel und Fleisch, und Joske-Mendel lächelt ihr mit seinen verfaulten Zahnstümpfen zu und zuckt mit den Achseln, wie einer, der ihre Absicht errät: »Kein Grund zum Gram, Frau Speisman, ein guter Jude braucht nur den Herrn der Barmherzigkeit. Alles Weitere ist Luxus.« Doch sogleich fügt er hinzu: »Nu, gut, nehmen Sie zwei Spangen für drei Kopeken, vielmals gedankt.«

Eine Krähe hackt der anderen bekanntlich kein Auge aus. Da geht die Mende Speisman los, um sich an ihrem Geburtstag zu verwöhnen, gerät an die Schubkarre von Joske-Mendel, und schon überhäuft der sie mit Dankesbekundungen, noch ehe sie überhaupt etwas gekauft hat. Sie fühlt, sie muss ihm jetzt etwas abkaufen, tut sich aber schwer, die Münzen aus der Tasche ihres Kleides zu holen. Eine Kopeke und noch eine Kopeke werden am Ende schließlich zu einem ganzen Rubel. Und die kratzt sie mühselig zusammen. Joske-Mendel mit hungrigem Lächeln zurückzulassen, peinigt sie, und sie grämt sich, als er ihr nachruft: »Vielmals gedankt, kommen Sie halt später wieder, ich bin ja hier.«

Sie kommt an den Intellektuellen, den Luftmenschen, vorbei, die in Grüppchen am Wegesrand hocken, aber jeder scheint doch für sich allein zu sein. Sie sammeln sich am Markt, um einen Tagelohn für die ihren einzuheimsen, gähnend und nach Branntwein und Kirschlikör stinkend. Doch immerzu besteht große Nachfrage nach Sägern und Trägern, und diese Müßiggänger danken dem Herrn aller Taten, dass ihnen das Glück beschieden ist, Birken und Tannen zu fällen und die Stämme auf Flöße zu verladen, die bis nach Danzig im Norden oder Odessa im Süden schippern. In Zeiten der Not hatte sich ihnen auch Zwi-Meïr angeschlossen. Muschikim nannte er sie, russische Bauerntölpel. Den ganzen Tag reden sie über Geld und Reichtum, pflegte er zu sagen, und haben nicht eine Kopeke in der Tasche. Doch mehr als alles andere verehren sie die Kapitalisten, die für ihre Armut verantwortlich sind. Frag die Luftmenschen, ob sie lieber ehrenhaft leben wollen, aber ohne eine Möglichkeit, je vermögend zu werden, oder in unwürdiger Armut, jedoch mit der verschwindend kleinen Aussicht auf unverhofften Reichtum, und du wirst sehen, was sie dir antworten.

Jetzt hat Mende das Gefühl, als würden Zwi-Meïrs Kumpanen den Blick senken, wie Mitwisser am Frevel ihres Mannes. Wer von ihnen wird sich schon bald Zwi-Meïr anschließen? Wer wird das Leben in Armut leid sein, wird sich von seinem Lager erheben und im Morgengrauen aus dem Haus stehlen, um Frau und Kinder ihrem Schicksal zu überlassen? Diese Welt wandelt sich zum Schlechten, denkt Mende, plötzlich wollen alle nur noch Genuss aus ihr ziehen und vergessen die zürnenden Engel, die im Jenseits auf sie warten. Ja, sie denken nicht daran, dass sie dort, in der Hölle, diese Männer an ihren Zungen aufhängen werden.

Am anderen Ende des Marktes, nicht weit vom Kirchturm, der hoch über allem aufragt, liegt der Laden des Metzgers, der recht eigentlich nichts anderes als die Küche seines Hauses ist, und dort steht Simcha-Sissel Resnik und wartet. Im Schaufenster, also: im Küchenfenster, hängen an Haken ganze Hühner, Fleischstücke, Rippchen und Würste. An normalen Tagen sieht Mende zu, dass sie schnell an dem Laden vorüber ist, weil die Wohlgerüche sie zurück in ihre Kindheit in Grodno versetzen, Tage, in denen sie keine Not kannte.

Obgleich ihr Vater, der Shochet Meïr-Anschel Shechter, seine Töchter nicht mit Wärme und Nähe überhäuft hatte, kümmerte er sich nicht um die Stimmen, die da raunten, es zieme sich nicht für einen Witwer, allein zu bleiben und sich an einer Doppelrolle als Vater und als Mutter zu versuchen. Und so schrubbte er zusammen mit den anderen Frauen ihre Kleider mit Seife und Asche, gab acht auf ihre Kleidung, kämmte ihnen sogar das Haar, und bereitete ihnen eigenhändig königliche Mahlzeiten. In den letzten Jahren aber geizt Mende sich selbst gegenüber mit Fleisch und saugt nur das Mark aus den Hühnchenknochen, die ihre Kinder auf den Festtagstellern zurücklassen. Über richtiges Fleisch gibt es angesichts des horrenden Preises nichts zu reden, die Angelegenheit ist von vornherein entschieden.

Doch ausgerechnet jetzt erwacht in ihr ein schrecklicher Heißhunger auf Fleisch, ein nicht zu bändigendes Verlangen nach dem Geschmack von Rind. Ein gewaltiger Hohlraum tut sich auf in ihrem Bauch, und ein Schwindel umschwirrt ihren Kopf. Die Speicheldrüsen füllen ihr den Mund mit Säften und Schaum. Vor lauter Schwäche muss sie sich an die Mauer der Synagoge lehnen. Das wird ihr Geburtstagsgeschenk sein, es ist sonnenklar. Eine Mechaje, ein Seelenschmaus.

Aber was ist mit der Verschwendung? Und wo bleibt die Vernunft? Wer hat denn je von einer Jüdin gehört, die es am Morgen schon nach Rindfleisch verlangt? Und was wird man über das Betragen der Mende Speisman sagen, die für ein schnell verzehrtes Vergnügen bereit ist, ihren Kindern etwas vorzuenthalten? Doch alle diese Einwände fachen ihren Heißhunger nur noch mehr an und verwirren ihr Urteilsvermögen, denn schon eilt sie zum Haus ihrer Schwiegereltern, um sich weitere Münzen in die Tasche zu stopfen und so ein Sümmchen zu haben, das eines schönen Stück Fleischs wert ist.

Rochale empfängt sie missmutig und mit einem Hagel unbeantwortet bleibender Fragen: Ist ihre Schwiegertochter Mende Speisman etwa so geschäftig, dass sie nicht früher vom Markt hätte zurückkehren können? Kümmert es sie gar nicht, dass sie, die Schwiegermutter, die Böden zu Ehren der Gäste ihres Geburtstagsmahls schrubbt? Denn für wen müht sie sich denn hier? Etwa für sich selbst? Komm, schau es dir an, den Aschenkasten des Ofens hat sie schon geleert, die Lampen auf Hochglanz poliert und Öl nachgefüllt, das sie extra aufbewahrt. Den Lehmfußboden hat Elijahu gefegt, und die Fenster hat er weit geöffnet. »Den ganzen Tag schuften wir, und für wen das alles?« Rochale ergeht sich murrend in den üblichen Klagen, mit denen sie das eigene Schaffen ausbreitet und zugleich dessen Notwendigkeit in Zweifel zieht. Und jetzt, fährt sie fort, wenn Mende wohl so gütig wäre, denn sie bräuchten noch Holz für den Ofen. Doch Mende entschuldigt sich, drückt der fuchsigen Schwiegermutter einen Kuss auf die Stirn und stiehlt sich in die hintere Kammer, um an das Ersparte zu kommen, das sie unter der Matratze versteckt hat.

Ein Rubel sollte genügen für ein ordentliches Stück Fleisch, doch sie nimmt gleich zwei Rubel aus der hölzernen Dose, legt dann einen zurück und macht die Dose schnell wieder zu, öffnet sie alsbald aber erneut, schwankt und zählt das Geld, zweiunddreißig Rubel und einundsiebzig Kopeken beträgt ihr ganzes Vermögen. Zwei von zweiunddreißig sind zwar nicht eben wenig, doch verprasst sie zwei, bleiben in der Dose noch immer mehr als dreißig. Plötzlich aber, in einem Anfall aus Gedankenlosigkeit und vom Hunger verursachter Übelkeit, leert sie die ganze Dose in ihre Tasche und eilt aus dem Haus, da Rochales Stimme noch darin widerhallt: »Alle Knochen tun mir weh, und für was tun sie weh?«

Blicke kreuzen Mende von allen Seiten. Bejammernswerte Bettler glotzen sie an. Wer sind die Diebe, die es wagen, sich ihr zu nähern? Gellend rufen sie Gevald! Bevor sie sich dann in die Synagoge flüchten. Sie umgeht den Markt durch eine schlammige Gasse, die zwischen schiefen Holzhäusern hindurchführt, und kommt beim Zaun um den Kirchhof heraus. Fast stößt sie mit dem Pfaffen zusammen, der erst mit traurigen Augen rollt, sie dann aber prompt mit mitleidigem Blick begnadigt. Sie stiehlt sich von hinten in den Laden von Simcha-Sissel Resnik und überrascht den Metzger bei einem kleinen Nickerchen, doch der bleibt unbeeindruckt. Zumeist kauft Mende bei ihm ein Viertelhuhn, zu Ehren der Feiertage, und über eine solche Klientel gerät man nicht aus dem Häuschen. Der Metzger schiebt den Hut auf seinem Kopf zurecht und befeuchtet sich die Lippen mit Spucke, um dann wie gewohnt nach dem Rupfmesser zu greifen: »Was darf’s sein, Speisman, Huhn?«

Aber Mende bittet um ein anständiges Stück Rindfleisch, und Simcha-Sissel befingert die Schaufäden seines Tallits, im Disput mit dem Ewigen, der auf Herz und Nieren prüft. Vier Münzen jedoch bescheren ihm eine schnelle Antwort, und Simcha-Sissel wechselt behände das Messer, bindet sich die Schürze um seinen stattlichen Bauch und macht sich ans Werk. Er verschwindet im Vorratsschuppen auf dem Hof und kehrt alsbald mit einem in Papier eingeschlagenen Stück Fleisch zurück. Mende kann nicht an sich halten und öffnet das Paket. Ein saftigeres Stück als dieses hätte sie nicht erbitten können, allem Anschein nach aus der Hüfte der Kuh. Rot, aber nicht glänzend, wie ihr Vater ihr beigebracht hat, von außen trocken und voller Muskeln, überzogen nur von einer dünnen Fettschicht. Simcha-Sissel Resnik klopft sich mit der flachen Hand auf den Bauch und wird leutselig. »Was tut man nicht für die Tochter von Meïr-Anschel Shechter.« Sie lächelt zurück, um die Kränkung zu überspielen: Vier Rubel haben sie von einer Hungerleiderin zur Tochter von gemacht.

Sie kehrt zurück in die Gasse, die den Markt umschließt. Ihr Hunger wird übermächtig, und ihre Muskeln zittern. Sie drückt das kalte Stück Fleisch an ihren Bauch und spürt, wie ihr Herz schneller schlägt. Doch plötzlich befällt sie ein Grauen: Wie soll sie das Fleisch denn zubereiten? Schließlich kann sie ja nicht im Haus ihrer Schwiegereltern mit einem Brocken Fleisch im Gegenwert von vier Rubeln auftauchen, und ebenso wenig kann sie in die Behausung der Nachbarinnen stürmen und verlangen, deren Küche in Beschlag zu nehmen. Und selbst wenn eine ihrer Freundinnen sich erböte, sie aufzunehmen, wie sollte sie da ihren Reichtum begründen, ohne für Neid und Argwohn zu sorgen? Ja, wie sollte sie ihre Delikatesse anbraten vor blassen Gesichtern und hungrigen Augen, ohne sie zu bedenken, ohne zu teilen und Rechenschaft abzulegen?

Unwillkürlich lehnt sich Mende an den Zaun des Kirchhofs. Ihr Körper sinkt auf den schwarzen, morastigen Boden, und die Sonne schlägt ihr ins Gesicht. Das Städtchen Motele ist in gleißendes Licht getaucht, das die Menschen auf dem Markt mit einer durchsichtigen Blässe überzieht. Bärte und Schtrejmel und Kopftücher werden von Fensterläden und Markisen verschluckt. Stimmen und Wortwechsel vermischen sich mit dem Gesumm der Schmeißfliegen. Sie zieht das Paket heran und schlägt das Papier auf, beißt blindlings in das rohe Fleisch. Ihre Zähne knacken vor Kälte, ihr Zahnfleisch blutet, und ihre Augen sind weit aufgerissen, als sie versucht, einen widerspenstigen Streifen Fleisch herauszureißen. Der Geschmack des Bluts vernebelt ihr die Sinne, sie verletzt sich die Lippen und beißt sich auf die Zunge.

Zu ihrem Glück steht Simcha-Sissel Resnik ihr bei, der sie durch das Fenster verfolgt hat, da ihm gleich der Verdacht gekommen ist, etwas stimme nicht. Eine Frau wie Mende Speisman bringt nicht mal eben so vier Rubel auf einmal unters Volk. Seiner eigenen Frau überlässt der Metzger den Verkaufstresen und eilt der Kundin in Not zu Hilfe. Behutsam hilft er Mende auf, schlägt das Stück Fleisch von Neuem ein und führt sie zu einem weiteren Schuppen auf seinem Hof, eine Art zweite Küche, wo er Brennholz, Kornsäcke und einen alten Ofen aufbewahrt. Er lässt sie auf einem Schemel Platz nehmen, macht Feuer und zerteilt das Hüftstück, das sie bei ihm gekauft hat, in dicke Scheiben, die er mit Öl bepinselt und würzt. Schließlich platziert er die Stücke in einer Pfanne, facht das Feuer mit einem Blasebalg nochmals an und serviert ihr kurz darauf die erste Scheibe.

Mende schlingt das Fleisch in sich hinein, eine Mahlzeit für vier Esser, für sechs arme Schlucker, für zehn Waisenkinder. Simcha-Sissel schaut ihr besorgt zu und bittet, sie möge innehalten, möge kauen und den Geschmack kosten. Doch den Genuss schöpft sie gerade aus der Gier, sieht jeden Augenblick gehetzt nach der Tür wie ein Tier, das über seine Beute wacht. Und auch, wenn das Essen ihr schwer im Magen liegt und immer wieder aufstoßen will, zwingt sie die kaum zerkauten Fleischbrocken hinunter, in die zum Platzen volle Sattheit, ja bittet sogar noch um eine Scheibe Brot, um die Pfanne auszuwischen. Simcha-Sissel ist gebannt ob der verbrannten Erde, die sie hinterlässt. Voll Grauen und unterdrückter Begierde betrachtet er sie. Seine Frau schreit aus dem Laden nach ihm, und er rümpft die Nase, doch Mende bedeutet ihm, er solle gehen. Gesenkten Hauptes fügt er sich wie einer, der von einem Dämon besessen ist, und Mende weiß, wenn er zurückkommt, wird sie nicht mehr hier sein.

Erst einmal aber lehnt sie sich zurück gegen einen Sack Weizen. Das Hemd unter ihrem Kleid ist tropfnass und ihr Gesicht schweißbedeckt. Das Essen stopft ihren Magen und flutet ihre Gedanken mit Glück. Ihre Sorgen lösen sich auf, ihr Kummer verfliegt, und sie fängt an zu lachen, ein Lachen, das immer heftiger wird, bis sie kaum noch Luft bekommt. Noch nie hat sie so gelacht, ein rechtschaffenes Weib sollte sich nicht so närrisch aufführen, und erst recht nicht eine Ehefrau und Mutter. Ist das der Dibbuk, den alle meinen? Das Wort »Dibbuk« belustigt sie noch mehr: Di-bbuk, Di-bbuuu, Diii-bbuuuk. Sie lässt das Wort auf der Zunge rollen, bis es nicht mehr komisch ist. Ihr Aufruhr legt sich nach und nach, und an seine Stelle tritt Scham, und Ängste legen sich ihr aufs Gemüt: Was hat sie nur getan? Was, wenn ihre Schwiegereltern sie des Hauses verweisen? Und was ist mit dem Holz, das sie sammeln soll? Und dem Geld?

Sie betastet die Scheine und Münzen in ihrer Tasche, will aber nicht allzu vorschnell wieder zu Mende werden. Denn Mende keilt aus, Mende zürnt, Mende ist sauertöpfisch, Mende sorgt sich, und Mende macht Vorhaltungen: Wo steckt Mirel, wo Jankele, warum Fanny, wieso sie, für wie lange, warum hier, wie konnte er sie verlassen, wann kommt er wieder – genug! Es reicht! Nicht jetzt! Sie klopft den Staub ab und erhebt sich, um auf den Markt zu gehen, macht an einem Stand nach dem nächsten halt, lässt keinen Karren aus, kein Geschäft. Erst ersteht sie eine neue Haube bei Grossman, lässt sich dann am Stand von Lejderman nieder, um ein Paar Schuhe aus bestem Leder in Auftrag zu geben, bricht einen Schein von fünfundzwanzig Rubel an, um bei Shnejder für ein türkisfarbenes Fransenkleid Maß nehmen zu lassen – was ein Wagnis! –, und schon verliert sie sich und beißt beim Konditor Blumenkranz fast von einem Stück Pflaumentorte ab, entsinnt sich dann aber der gewaltigen Fleischportion, die sie gerade erst heruntergeschlungen hat, und bittet den Konditor, ihr die Köstlichkeit einzupacken. Und alle nehmen sie ihr Geld und lassen sich nicht lumpen, denn nicht jeder Tag ist mit einer neuen Kundin in gehobener Stimmung gesegnet, die einem nicht mit nutzlosem Gefeilsche das Leben unnötig schwer macht. Man sagt ihr zehn Rubel, sie bittet um acht, und man einigt sich auf neun, ohne das übliche Lamento zu hören zu bekommen: »Nicht mal umsonst würd’ ich das nehmen.« Oder: »Ich muss nicht die Aussteuer deiner Tochter finanzieren.« Mende dreht sich unter ihnen wie eine Braut am Tag ihrer Hochzeit, schenkt allen ein Lächeln und verteilt Komplimente. Bis Mordechai Shatz, der Herr des Bücherkarrens, nicht länger an sich halten mag und fragt: »Was wird gefeiert, Frau Speisman? Kommt der Zwi-Meïr heut wieder?« Worauf Mende lauthals lacht und sich die neueste Ausgabe des »HaMagid« von seinem Karren greift, erst vor zwölf Tagen gedruckt, eine wahre Rarität, daher auch der horrende Preis. Denn zumeist erreichen Zeitungen das von Sümpfen belagerte Motele nur mit monatelanger Verspätung, aber was kümmert es sie, heute kauft sie!

Die Zeitung selbst, abgesehen von den Anzeigen natürlich, mag sie überhaupt nicht. Zwar immer noch besser als die »HaMelitz«, wo du ein Feuilleton in dieser Welt beginnst und in der kommenden beendest, doch auch hier ist der publizistische Artikel zumeist sterbenslangweilig, nehmen die Nachrichten aus der Welt gar kein Ende, und nur die Anzeigen sind von Interesse. Auch diesmal wird sie sich allein mit diesen begnügen.

Abermals entdeckt sie dort den verzweifelten Schrei einer der unglücklichen Agunot, diesmal unter schlichterer Überschrift: »Hilfe«. Grinsend liest sie Mordechai Shatz die Meldung vor und vergegenwärtigt ihm den Ton des Opfers unter Krokodilstränen: »Die verehrte Leserschaft fleh ich an, vielleicht hat sie Kunde von meinem Mann, Rebb Josef Silberstein, der mich verlassen vor neun Jahr, da er sich aufgemacht nach Minsk, und seither ward nichts mehr gehört von ihm. Vielleicht ist er erkrankt an der Herz- und Hustenkrankheit und – der Himmel bewahre – ihr erlegen, vielleicht von Räubern gefangen genommen. Gewiss würd seine Gunst er nie nehmen von mir und seinen zwei Söhnen, die in Hunger sich winden. Ohne ihn sind unsere Tränen unser täglich Brot. Seine Merkmale sind folgende …« Mordechai Shatz starrt sie befremdet an, weiß nicht, ob er lachen oder weinen soll, da Mende verschmitzt lächelt: »Neun Jahre, Rebb Mordechai, was meint er? Erkrankt? Verstorben? Gefangen?« Und Mordechai Shatz’ brauenlose Augen senken sich zu Boden, da Mende ihm auf die Schulter klopft: »Gefangen von den Kurwess im Bordell!«

Plötzlich flackert in ihrem Hirn eine Idee auf, und sie verlangt, ein unbeschriebenes Blatt Papier bei Mordechai Shatz zu kaufen. Von dort eilt sie weiter zum »Laden« von Joske-Mendel und lässt dort eine Kopeke für einen Viertelbleistift. All das geht so schnell, dass Joske-Mendel nicht einmal dazu kommt, »vielmals gedankt« zu sagen. Sie stiehlt sich vom Markt und findet ein beschattetes Plätzchen zwischen den windschiefen Hütten, lässt sich nieder, um voller Aufregung ihren ersten Brief an den »HaMagid« zu verfassen, unter der Überschrift »Die Stimme einer freudigen und beglückten Frau«: »Dem Heiligen, gepriesen sei Er, möcht ich danken, dass er mich mit Gunst und Gnade überhäuft und mir ein Dach über dem Kopf und zwei teure Kinder geschenkt. Ich, Frau Mende Speisman, Tochter von Meïr-Anschel Shechter, wart nimmer auf meinen Mann Zwi-Meïr. Sein Äußeres zu erinnern, fällt mir schwer, sein Gesicht ist mir aus dem Sinn, seinen Bart zu beschreiben weiß ich nicht mehr, und die Farbe seiner Augen ward getilgt aus meinem Herzen. Aber solang ich auch leb, werd weiter tun ich, was mir auferlegt, für den Erschaffer der Welt, dessen Güte an mir für alle Welt ersichtlich.« Für einen Moment schwankt sie, ob ihre Anzeige überhaupt von Interesse für die Öffentlichkeit ist oder gar Wellen schlagen wird, ist sich schon nicht mehr sicher, was sie sagen wollte und ob sich nicht Schreibfehler darin verstecken. Dennoch adressiert sie, dem Impressum der Ausgabe folgend, die sie in den Händen hält, den Brief an den Herausgeber der Zeitung, den teuren Jakob Schmuel Fuchs. Denn die Mitteilung an die Gemeinde, das weiß sie, steht für ihre Neugeburt, und mit zitternden Händen übergibt sie den Umschlag an Mordechai Shatz, der mit seinem Karren zwischen Pinsk und Baranowicze hin- und herzieht und das Schreiben gewiss auf der Post in Telechan aufgeben kann. Und so ist die Angelegenheit entschieden.

Sie tritt auf die Straße und knotet das Tuch um ihren Kopf neu. Der Fäkaliengestank der Latrinen aus den Hinterhöfen weckt sie wie aus einer Trance, und ein altersschwacher Gaul, der neben ihr steht, kotet geräuschvoll und fügt dem Geruchspotpourri ein weiteres Gewürz hinzu. Im Nu kleben Fliegen an den Pferdeäpfeln, und ihr dreht sich der Magen um. Sie ist schon im Begriff, nach Hause zu hasten, da fällt ihr ein, dass sie ja Holz hat kaufen sollen und die Zeit ihr verflogen ist. Doch als sie beim Stand von Eizik Holz angelangt ist, dem Brennholzhändler, trifft sie ein Kälteschlag, und der Atem stockt ihr. In ihren Taschen sind nur noch drei Rubel und fünfundvierzig Kopeken. Alles Geld, das sie für Notzeiten angespart hat – für ein Zugbillett, um Jankele in eine Jeschiwe zu schicken, um einen Beamten zu bestechen und einen Passport zu bekommen, für Mirels Aussteuer und um die Bedingungen der Heiratsschließung zu erfüllen –, das alles hat sie in einem Anfall von Wahnsinn verprasst. Und jetzt steht sie hilflos vor Eizik Holz und hat die Kraft nicht, ihm ihre letzten Geldstücke für das Feuerholz zu geben.

Zwei Reiter kommen von Weitem auf den Markt zu, und Mende betet, es möge das Allerschlimmste geschehen. Gebe Gott, es sind Pogromisten, die hoffentlich morden, plündern und alles niederbrennen. Sie erinnert sich an die grauenhaften Schilderungen, die sie immer von ihrem Großvater Jankel Krigsman zu hören bekam, der Fanny und sie mit Geschichten über die durch Bogdan Chmelnizki verübten Pogrome zu verängstigen pflegte. Tränen schnüren ihr die Kehle zu, und sie hofft inständig, die beiden Reiter wären zwei erbarmungslose Kosaken. Aber es sind nur Kaufman, der Pferdehändler, und sein Sohn, die an ihr vorübertraben und ihr grüßend zunicken. Wie ist es möglich, dass alle Gesichter hier so zum Fürchten vertraut sind? Wo nur soll sie hier eine Zuflucht finden? Und warum brennen die Gojim Häuser in den benachbarten Ortschaften nieder, und nur Motele lassen sie aus? Was ist geschehen, das es einem Menschen unmöglich macht, dieser schrecklichen Enge zu entrinnen? Juden haben sich selbst unter Juden eingesperrt, und Luft zum Atmen ist keine mehr da!

Schmerzen spalten ihr den Kopf. Kälteschauer peitschen ihren Rücken herunter. Sie muss die Händler bitten, alles zurückzunehmen, und sei es nur zur Hälfte des Preises, ja gar zu einem Viertel. Doch Grossman kann keine gebrauchten Kopftücher verkaufen, Lejderman hat bereits die Sohlen genagelt und Shnejder den teuren Stoff zugeschnitten und begonnen zu nähen. Alle weisen sie ab, ohne auch nur eine Kopeke zu erstatten. Zu Simcha-Sissel Resnik dem Metzger geht sie erst gar nicht, und der Verständige versteht. Gott behüte.

4

Bald wird man nach ihr suchen. Ihre Schwiegermutter und ihr Schwiegervater werden argwöhnen, etwas stimme nicht, und nicht tatenlos zuwarten. Die einzige Lösung ist, auf die andere Seite des Flusses zu gelangen, unter dem Vorwand, sie habe am Geld sparen und günstiges Holz beschaffen wollen.

Selbstverständlich wird sie keiner Menschenseele von ihrem Anfall erzählen, nicht einmal ihrer Schwester, sie wird das, was verloren ist, durch zusätzliche Putzarbeit wieder auffüllen. In ihrem tiefsten Inneren weiß sie, sie wird noch teuer bezahlen müssen für die zügellose Wildheit, die sie befallen hat, doch insgeheim hat sie Mühe sich einzugestehen, dass wirklich von Verschwendung die Rede ist. Denn noch nie hat ihr Herz so geschlagen wie heute.

Und so eilt sie zum Fluss Jasselda. Die Sonne brennt ihr wie einer Ungläubigen ein Kreuz aufs Haupt, doch die Kiefern und Eichen erleichtern ihr zeitweise den Weg mit ihrem Schatten. Verstohlen linst sie über die Zäune der Häuser und verfolgt eine stürmische Debatte, die dort zwischen Gänsen und Hähnen im Gange ist. Eine Schickse mit ihren beiden Kindern kommt heraus, und gemeinsam fegen sie mit einem Reisigbesen die Schwelle des Hauses. Die Frau lächelt Mende mit schwarzen Zähnen zu, und Mende fragt sich, ob wohl auch die Schickse mit ihren beiden Bälgern sitzen gelassen wurde.

Von Weitem schon sieht sie Cicek auf seinem Kahn warten, und da er die Ruder einsteckt, scheint ihr, dass auch er sie schon gesehen und ihre Absicht erraten hat. Zögerlich nähert sie sich ihm, fragt aber nichts. Mit Cicek wird nicht geredet. Man besteigt sein Boot, lässt sich ans andere Ufer rudern und hinterher wieder zurück. Über Vergangenes zu reden ist er nicht interessiert und gewiss noch weniger, Rechenschaft über sein Tagwerk abzulegen, doch willigt man ein, ein Gläschen Rum aus dem kleinen Fass auf seinem Kahn mit ihm zu trinken, freut ihn dies sehr. Er trägt keinen Hut, unter seinem Hemd lugen keine Schaufäden hervor, und der Gemara ist er nicht mehr begegnet, seit er zwölf war. Wer übersetzen will – der soll einsteigen; wer nicht – der kann wegbleiben. Und wer ihn einen Shejgetz nennen will – der soll ihm das ins Gesicht sagen und dann sehen, was geschieht.

Alle wissen, dass Cicek als Kind Joschke Berkowicz geheißen hat und sein einziges Vergehen war, in einer für das ganze jüdische Volk bejammernswerten Zeit in eine bitterarme Familie geboren zu sein. Zar Nikolai I., der »Eiserne«, möge sein Name und sein Andenken ausgelöscht sein, hatte einen Ukas erlassen, in dem er befahl, für das russische Heer gewisse Quoten von Soldatenkindern rekrutieren zu lassen, die Söhne polnischer Aufständischer, die Nachkommen politischer Verbrecher und Zigeunerbengel. So weit gut und schön. Doch auch die Kinder Israels überging er nicht und befahl, auf jeweils tausend Juden einen frommen, rechtschaffenen Jungen einzuziehen, weshalb jede Gemeinde gezwungen war, von ihrem eigen Fleisch und Blut zu opfern und einige ihrer Sprösslinge dem Moloch zum Fraß vorzuwerfen. Die Häupter der Gemeinde verkündeten ein allgemeines Fasten und übten Druck auf die Vermögenden und Einflussreichen aus, sie sollten mit ihrem Geld etwas bewirken, doch vergebens. Und so verstand jedes Haus in Israel, dass es für sich selbst sorgen musste. Eltern verheirateten ihre Söhne schon mit zwölf, da Ehemänner vom Militärdienst befreit waren. Ganze Familien flohen aus dem jüdischen Ansiedlungsrayon, während Regierungsbeamte Bestechungsgelder einstrichen, um Geburtsdaten zu ändern und die Anzahl der Seelen in einem Hausstand zu verringern. Und wer verblieb am Ende im Einwohnerregister der Behörden? Arme und mittellose Familien, auf deren Ware sich nicht alle Welt stürzte, die man nicht vorschnell mit den eigenen Töchtern verheiratete und die ganz sicher nicht über das Geld verfügten, zu bestechen oder zu flüchten.

Und so kam bei den Häuptern der Gemeinde der Name des zwölfjährigen Joschke Berkowicz auf, der jüngste Sohn des lahmen Selig, und sie schickten den Sborshik, den Steuereintreiber, dem auch die Rekrutierung von Söhnen der Gemeinde oblag, den Eltern die Entscheidung zu überbringen. Lea, Joschkes Mutter, sank zu Boden, während sein Vater mit seinen dünnen Beinchen stampfte und die Wand mit den Fäusten bearbeitete, bis seine Finger bluteten. Der Sborshik, selbst Jude, überreichte den Eltern den Stellungsbrief mit dem Stempel des Assessors und bat sie, trotz allem Gram, die Verpflichtung zu verstehen, die ihrer Familie auferlegt war.

Kaum war er gegangen, hasteten Selig und Lea Berkowicz zum Hof der Synagoge und riefen nach dem Rabbiner und den Häuptern der Gemeinde, sie sollten ihre Entscheidung widerrufen. Die ganze Nacht schrien und heulten sie, brachten mit ihrem Jammern alle um den Schlaf, und der Rebbe schloss sich in seiner Kammer ein und weinte vor Kummer. Auch er wusste, eine Einberufung war gleichbedeutend mit dem Tod. Diese Kinder würden getauft und nach den Bräuchen der Gojim erzogen werden. Sie würden Treifes essen und den Schabbes nicht halten, und blieben sie nach der Schlacht am Leben, würden sie zu diesem Verrückten beten, zu Jesu, der in seinem Wahn gemeint hatte, Gottes Sohn zu sein.

Doch wie auch immer, die Eltern rührten sich nicht fort aus dem Hof der Synagoge, und ihre Anwesenheit wurde bald zu einem rechten Ärgernis. Die Bewohner von Motele mussten auf dem Weg zum Morgengebet an ihnen vorüber und sahen sie nach dem Abendgebet in Tränen aufgelöst. Echte Heiligkeit war im Gebetshaus wahrlich schon nicht mehr zu spüren, und alle Welt lief gesenkten Hauptes durch die Gegend. Am Tag der Gestellung weigerten sich Selig und Lea, ihren Sohn dem Assessor, dem örtlichen Rechtsbeamten, anzuvertrauen, und schickten stattdessen eilends einen von Joschkes Brüdern zu Rebbe Schneerson, der eine Organisation namens »Gesellschaft zur Auferstehung der Toten« gegründet hatte, um die zwangsrekrutierten Jungen vor ihrem bitteren Schicksal zu bewahren. Bis dahin schlossen Joschkes Eltern ihren Sohn im Haus ein, schickten ihn nicht in den cheder