19,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: C. Bertelsmann Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Stefan-Heym-Werkausgabe, Romane

- Sprache: Deutsch

Die große Entdeckung: Stefan Heyms auf Deutsch bisher unveröffentlichter Roman!

Algerien, Winter 1942: Die Welt steht in Flammen. Die Fronten der deutschen Wehrmacht bröckeln. Drei Nationen streiten um jeden Quadratmeter des nordafrikanischen Sandbodens: Die Amerikaner mit einem naiven Glauben an das Gute im Menschen, die deutsche Wehrmacht, ein verkommener Haufen, an dessen Spitze zynische Männer ihre Eigeninteressen verfolgen. Und die Franzosen, die dem Vichy-Regime nahestehen und als Kolonialherren um ihre Zukunft bangen. Heym inszeniert deren Zusammentreffen als packendes Duell zwischen dem amerikanischen Geheimdienstoffizier Bert Wolff und Ludwig von Liszt, einem deutschen Stabsoffizier, der Wolff einst grausam gefoltert hat.

Ein mitreißender Kriegsroman, der große moralische und philosophische Fragen stellt: Wie weit darf man mit Faschisten Kompromisse schließen, wenn man Demokratie will? Wie viel Entscheidungsfähigkeit hat der Mensch? Ist es am Ende der Zufall, der alles lenkt, das Schicksal? Oder gibt es, wie manche der einfachen Soldaten glauben, einen Gott?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 595

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Zu diesem Buch

Algerien, Winter 1942: Die Welt steht in Flammen. Die Fronten der deutschen Wehrmacht bröckeln. Drei Nationen streiten um jeden Quadratmeter des nordafrikanischen Sandbodens: die Amerikaner mit einem naiven Glauben an das Gute im Menschen, die deutsche Wehrmacht, ein verkommener Haufen, an dessen Spitze zynische Männer ihre Eigeninteressen verfolgen. Und die Franzosen, die dem Vichy-Regime nahestehen und als Kolonialherren um ihre Zukunft bangen. Heym inszeniert deren Zusammentreffen als packendes Duell zwischen dem deutschen Emigranten in US-Uniform Bert Wolff und Ludwig von Liszt, einem Stabsoffizier der Wehrmacht, mit demWolff noch eine Rechnung offen hat.

Ein mitreißender Kriegsroman, der große moralische und philosophische Fragen stellt: Wie weit darf man mit Faschisten Kompromisse schließen, wenn man Demokratie will? Wie viel Entscheidungsfähigkeit hat der Mensch? Ist es am Ende der Zufall, der alles lenkt, das Schicksal? Oder gibt es, wie manche der einfachen Soldaten glauben, einen Gott?

»Heyms Lebensleistung: Er ist ein Zeuge des Jahrhunderts, der sich nie auf die Zuschauerrolle beschränkt hat.« Hamburger Abendblatt

Zum Autor

Stefan Heym, 1913 in Chemnitz geboren, emigrierte, als Hitler an die Macht kam. In seiner Exilheimat New York schrieb er seine ersten Romane. Flammender Frieden ist sein zweiter Roman, den er wie die meisten seiner Werke auf Englisch verfasste. Er entstand wenige Monate bevor Stefan Heym als Soldat der US Army an der Landung der Alliierten in der Normandie teilnahm. In den 50er Jahren kehrte er in der McCarthy-Ära nach Europa zurück und fand Zuflucht, aber auch neue Schwierigkeiten, in der DDR. Als Romancier, streitbarer Publizist und stets kritischer Geist wurde er eine international bekannte Symbolfigur des aufrechten Gangs und gilt als einer der erfolgreichsten, vielfach ausgezeichneten Autoren der deutschen Literatur des 20. Jahrhunderts. Er starb 2001 in Israel.

STEFAN HEYM

FLAMMENDER FRIEDEN

ROMAN

Aus dem Englischen von Bernhard Robben

C. Bertelsmann

Die Originalausgabe erschien 1944 unter dem Titel Of Smiling Peace bei Little, Brown and Companie, Boston.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

© 1944 by Inge Heym

© 2021 by C. Bertelsmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München

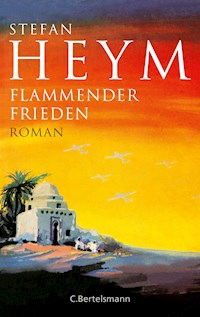

Umschlaggestaltung: © Sabine Kwauka, München

Umschlagmotiv: Bei dem Covermotiv handelt es sich um das Originalmotiv der englischen Ausgabe von Stefan Heym, Of Smiling Peace, erschienen 1944 bei Skeffington, London. Bis Drucklegung ist es uns leider nicht gelungen, den Urheber des Gemäldes zu ermitteln. Im Falle eines berechtigten Anspruchs möge sich die betreffende Person beim C. Bertelsmann Verlag melden.

Redaktion: Karlheinz Bittel

Satz: Uhl + Massopust, Aalen

ISBN: 978-3-641-27755-0V003

www.cbertelsmann.de

für meine liebe Frau

Die Treu verspielen? Mit dem Himmel scherzen?

So wankelmüt’ge Kinder aus uns machen,

Nun wiederum zu reißen Hand aus Hand,

Uns loszuschwören von geschworner Treu,

Und auf des holden Friedens Ehebett

Mit blut’gem Heer zu treten, einen Aufruhr

Zu stiften auf der ebnen milden Stirn

Der graden Offenheit?

William Shakespeare: König Johann, 3. Akt, 1. Szene 1

1 Übersetzung A. W. Schlegel, in: William Shakespeare, Sämtliche Dramen, Bd. II: Historien, Artemis & Winkler, München, Zürich 1988.

KAPITEL EINS

Um 04.31 Uhr morgens eröffneten die Franzosen das Feuer aus ihren Stellungen hinterm Strand und entlang der Straße, die parallel zur algerischen Küste verlief.

Im selben Moment knirschte das Landungsboot mit Sergeant Shadwow McManus und einigen seiner Männer auf den Sand. Die Bugrampe klappte nach unten und wurde zur kurzen Gangway, die in die flache Brandung führte.

Für Shadow, der hinter der Rampe gekniet hatte, war es, als zöge ihm jemand die warme Decke vom Bett. Er fühlte sich nackt, und er fror. Zwischen ihm und dem orangeroten Feuer der mitrailleuses war nun nichts mehr – nur noch ein paar Hundert Meter flacher Strand.

Sein Traum aber ging weiter. Es gab zwei Soldaten namens Shadow – einer, der sich genauso verhielt, wie er es bei zahllosen Übungen für eben diese Operation gelernt hatte, der katzengleich voransprang, mit feuchten Händen die Maschinenpistole überm Kopf hielt, der an Land watete, die Beine hochriss, um den Wasserwiderstand zu überwinden und der, kaum an Land, im Zickzack weiterrannte und seinen Männern signalisierte, ihm zu folgen, um sich schließlich schnaufend in den Sand zu werfen. Der zweite Shadow beobachtete den ersten und sagte immer wieder: Das ist alles nicht wahr. Nichts davon. Kann es gar nicht sein. Da läuft ein Film oder so. Niemand wäre verrückt genug, auf dich zu zielen und zu schießen, niemand so dumm, Hals über Kopf in dieses Sperrfeuer zu laufen.

Das gespenstische Licht der Morgendämmerung, entflammt von den Blitzen der Schiffsbatterien und den Erwiderungen der Küstengeschütze, verstärkte beim zusehenden Shadow das Gefühl des Unwirklichen. Wie grandios, dachte er. Für wen wird dieses Spektakel aufgeführt?

Dann bemerkte er, dass der agierende Shadow Angst hatte. Zumindest sah es so aus, denn er hatte den Kopf eingezogen und war von Kopf bis Fuß nur noch Bauch – Bauch im Hals, Bauch in den Beinen, ein allumfassender, von Krämpfen geschüttelter Bauch.

Wenige Schritte vor Shadow siebte ein Kugelregen über den Strand und ließ den Sand aufspritzen. Irgendwer schrie, dann endete der Schrei so abrupt, wie er begonnen hatte. Der wurde getroffen, sagte sich der zusehende Shadow, und bestimmt ist er jetzt tot. Mein Gott, Junge, diesmal hast du noch Glück gehabt.

Und damit endete das merkwürdige Gefühl des Sergeanten, zweigeteilt zu sein. Plötzlich rückte sich die Welt wieder zurecht. Er begriff, dass er nicht allein war. Er begriff, dass seine Männer um ihn herum waren und dass sie, wenn er nicht hochkam, ohne ihn aufspringen und vorwärtsstürmen mussten, und dass das sein Ende wäre.

Vorsichtig hob er den Kopf und sah überall am Strand Männer in den unterschiedlichsten Positionen – laufend, gehend, stehend, kniend; manche lagen wie er am Boden, andere so hingestreckt, als wären sie von einem Laster überrollt worden; ein Offizier gestikulierte, nur verstand Shadow nicht, was er sagte. Sieht albern aus, dachte er. Er sah Männer mühsam Ausrüstung schleppen – Kanonen und Munitionskisten; einige Jeeps und leichte Panzer platschten durchs Wasser und begannen, sich ihren Weg durch diesen Wirrwarr zu bahnen.

Das Chaos weckte seinen Wunsch nach Ordnung und Organisation. Mit dem hier muss jetzt Schluss sein, die Männer sollen antreten. Wissen die denn nicht, was zu tun ist? Hatten sie das nicht endlos geübt?

Er sprang auf und gab ihnen mit Zeichen zu verstehen, dass sie eine Schützenlinie bilden sollten. Ah, sie bewegten sich! Gute Jungs – sie sahen sein Signal und folgten seinem Befehl –, irgendwas in ihnen hatte die Nagelprobe also doch bestanden. Schließlich unterschied sich dieser Strand auch nicht allzu sehr vom Strand in Virginia – der gleiche Sand, die gleichen Dünen, dieselben Prinzipien.

Ja – aber waren sie noch dieselben Männer? War er noch derselbe?

Er erkannte die hagere Gestalt von Corporal Pope, seinem Stellvertreter. Pope schloss zu ihm auf, winkte und formte mit Daumen und Zeigefinger einen Kreis – genau wie er sonst einer Kellnerin signalisierte, dass er noch eine Runde Bier wollte. Am äußersten Rand der Schützenlinie, dort, wo er hingehörte, hockte Slotkin. Er stützte die Ellbogen auf die Knie, um die Waffe ruhig zu halten, und schoss immer wieder in die Dünen. Dass Slotkin, sonst der Langsamste der Truppe, dem die anderen meist helfen mussten, der Erste war, der schoss, erstaunte Shadow. Und es erinnerte ihn daran, dass er selbst auch eine Waffe trug.

Warum machte Slotkin das? Was hatte ihn veranlasst, auf eigene Faust etwas zu tun? Shadow schüttelte den Kopf.

Und da passierte das Unerwartete. Es war, als hätte eine seltsam große Faust Shadows Schädel einen heftigen Schlag verpasst. Unterm Helm fühlte es sich wie eine Explosion an. Gedanken begannen, mit unfassbarem Tempo auf ihn einzuströmen.

Ich denke, also lebe ich. Muss eine Kugel gewesen sein, die meinen Helm gestreift hat. Seine Hand schoss hoch, die Finger betasteten die schartige Delle. Die war für mich bestimmt. Die sollte mich töten, mich abmurksen, mausetot machen. Diese Mistkerle, die wollen mich umbringen. Die schießen auf mich. Diese Drecksäcke. Für was zur Hölle halten die mich? Eine Tontaube?

Vielleicht war es der Schock oder die in ihm aufsteigende Wut, die ihn zu ersticken drohte, während sie seine Augen mit einem roten Schleier überzog. Alles, was er sah, war rot – zum ersten Mal in seinem Leben sah er rot. Er rieb sich die Augen, um wieder klar sehen zu können, und er begann zu schreien, schrie in wilden, unartikulierten Lauten gegen den Kloß in seinem Hals an.

Schreiend lief er vorwärts. Bald aber verfiel er in einen Trott, denn der Sand war schwer, und er wollte das Gewehr an der Hüfte ruhig halten. Seine Stimme röhrte weiter aus seiner Kehle. Es war, als trieben ihn seine Schreie voran. Jetzt hatte er die Strandmitte erreicht. Der Anstieg war nicht allzu steil und Shadow nun hoch genug, den Feind auszumachen. Er sah die Helme wie Schildkrötenpanzer über der höchsten Düne, dazwischen das rülpsende Maschinengewehr. Er rannte schnurgeradeaus. Vor einem Maschinengewehr war es sinnlos, im Zickzack zu laufen. Er kannte die Männer nicht, die auf ihn feuerten, aber er hasste sie mit bitterer, rachsüchtiger Inbrunst und gab diesem Hass sogar eine Farbe – er war weiß, glühendweiß. Er hasste sie, weil sie seine Knie treffen wollten, seine Eier, seinen Bauch – Brust oder Kopf konnten sie nicht treffen, dafür war der Schusswinkel zu flach.

Er wollte sie töten. Ihn interessierte nicht, ob seine Einheit hinter ihm war, ihn interessierte auch nicht, ob er allein über das Schlachtfeld lief. Ihm war heiß, er fühlte sich gut, und es war eine Wohltat zu hassen und anzugreifen, anzugreifen und zu hassen. Im Laufen feuerte er. Der Kolben der feuernden Waffe schlug ihm in die Seite, rüttelte ihn durch. Und das tat auch gut.

Dann war er bei ihnen. Erst viel später begriff er, dass längst niemand mehr feuerte, als er zur feindlichen Stellung vordrang. Wie sonst hätten die Männer so in Reih und Glied knien können, Hände überm Kopf?

Was für eine Enttäuschung, keiner von denen war tot oder verwundet. Trotz Shadows Schmerz, trotz all seiner Mühen, seiner Angst und Selbstüberwindung hatten sie kein bisschen abgekriegt.

Dann sah er ihre schäbigen Mäntel, die hohlwangigen, dreckigen Gesichter. »Aufstehen!«, befahl er.

Sie verstanden ihn nicht oder wollten ihn nicht verstehen. »Camarade!«, rief einer von ihnen, der Blick flehentlich, verängstigt.

Pope, der zu ihm getreten war und mit der Waffe auf sie zielte, sagte: »Camarade – Scheiße auch!«

Shadow aber zuckte mit den Schultern. »Bring sie nach hinten«, befahl er Pope. Dann sammelte er seine Einheit. Während sie landeinwärts durch die eroberten feindlichen Linien marschierten, sah er viele Gruppen, die sich wie sie durch die Dünen schlängelten. Er wartete auf Slotkin, hieb ihm auf die Schulter und sagte: »Na?«

»Na – was?«, erwiderte Slotkin und tat unbekümmert.

Sie mussten beide lachen.

*

Die zwei Männer, die Marguerite Fresneaus Haus in der Rue d’Epignan verließen, sahen sich überhaupt nicht ähnlich. Der eine, der Vordere, war eher schmächtig, das halb unterm breitkrempigen Hut verborgene Gesicht glatt. Der andere war kaum größer, seine kräftige Figur ließ ihn aber bulliger erscheinen, grobschlächtiger, vor allem in seinen viel zu eng sitzenden Sachen.

Er knöpfte die Jacke zu, hatte damit aber Probleme. »Verdammt, diese unanständige Hast!«, keuchte er. »Geben Sie mir einen Moment, mich richtig anzuziehen, ja? Woher haben Sie den Anzug überhaupt? Der ist viel zu klein.«

»War ja auch nicht für Sie gedacht, Tarnowsky«, sagte der Schmächtige und verlangsamte seinen Schritt. »Sollten sich freuen, dass ich überhaupt einen ergattert habe. Sie wollen da doch wohl nicht in Ihrer gewohnten Kluft auftauchen, oder?«

»Nein«, sagte Tarnowsky. »Schätze nicht. Wie tief sind wir nur gesunken? Muss übel um uns stehen, wenn wir uns schon verkleiden mit diesen … diesen …«

»Mir wäre lieber, Sie würden nicht so laut reden – zumindest nicht auf Deutsch. Hören Sie die Geschütze? Das sind jedenfalls nicht unsere.«

»Schon gut.« Tarnowskys Stimme verriet, dass er seinen Rat als Befehl verstand. Dann änderte sich der Ton, wurde furchtsam, quengelig. »Major?«, fragte er. »Wie soll das enden? Sie müssen doch irgendeine Idee haben.«

Wie sie nun so nebeneinander hergingen, im Gleichschritt, die Schultern straff, schienen die Unterschiede zwischen ihnen seltsamerweise zu schwinden. Sie waren Hunde aus demselben Wurf, Offiziere derselben Armee – und in diesem Augenblick gefangen im selben Dilemma.

Doch während Tarnowsky noch seine Angst zu schaffen machte, regte sich der Major so auf, dass er vergaß, wie real die Bedrohung war, die sich im Kanonendonner der Angreifer verriet.

»Diese Unverschämtheit!«, brummte er.

Ihm kam die Landung der Amerikaner wie ein Angriff auf die Weitsicht und Allwissenheit seiner selbst und seiner Kollegen vor. Undenkbar, dass solche Köpfe derart genarrt worden sein konnten! Hatten sie nicht Pläne entworfen und umgesetzt und eine Armee geführt, die einen Kontinent überrannt hatte, Teile zweier weiterer Kontinente beherrschte und sich nun an die endgültige Eroberung der restlichen Welt machte? Sein mit Besonnenheit gepaarter Verstand – immerhin zählte er trotz seiner Jugend und seines minderen Rangs zu den führenden Köpfen der Armee – verlangte es schlichtweg zu leugnen, dass ein derart grundsätzlicher Fehler gemacht worden sein konnte.

»Tarnowsky«, sagte er, »wie lange halten die Franzosen durch?«

Tarnowsky war Artilleriespezialist. Seine großen, fleischigen Ohren registrierten den Lärm der Haubitzen und Panzerabwehrkanonen, das nervöse Schnattern der Handfeuerwaffen, einfach die gesamte atemberaubende Instrumentierung der Schlacht, die er wie eine Partitur auf Papier festhalten konnte. Er drehte den Kopf in den Wind und erkannte das Ploppen der französischen, ihm mehr als vertrauten 75-mm-Feldkanonen. Er hatte sie oft genug gehört, wenn er mit dem Major Frankreichs nordafrikanische Garnisonen aufsuchte: unangemeldete Kontrollen, die Garnisonskommandeure überprüfen und feststellen sollten, wie die Waffenstillstandsvereinbarungen eingehalten wurden. Nicht, dass er oder der Major oder sonst irgendein Mitglied der Deutschen Waffenstillstandskommission sich vor den Franzosen gefürchtet hätte. Die waren besiegt, eingeschüchtert, und sie wussten, dass sie mit ihren altmodischen Waffen und zahlenmäßig unterlegenen Truppen den deutschen Divisionen nicht gewachsen waren. Tarnowsky erinnerte sich an diese Stippvisiten, erinnerte sich an die Unterwürfigkeit der Franzosen, die er steif akzeptiert hatte, an den kindlichen Stolz, mit dem sie ihre letzten, funktionsfähigen Feldkanonen vorzeigten – dieselben Geschütze, die jetzt vom dumpferen Gebrüll der seltsamen Kanonen dieser seltsamen Invasoren nahezu übertönt wurden.

»Ich gebe ihnen noch drei Stunden«, beantwortete Tarnowsky die Frage des Majors. »Die Amerikaner haben offenbar ihre 105 mm und 155 mm an Land geschafft, aber die richtig schweren Einschläge kommen von den Schiffen. Drei Stunden, höchstens. Dann war’s das mit den Franzosen.«

»Und die Küstengeschütze?«

Tarnowsky schüttelte bekümmert den Kopf. »Hinüber«, sagte er, »oder sie wollen sie nicht abfeuern. Wie soll das nur enden?«

»Wie das endet?«, spöttelte der Major. »Katastrophal! Haben Sie doch selbst gesagt. Wie aber hat es angefangen? Und wer hat Schuld?«

Was hier geschah, war kein Piratenüberfall, sondern eine ausgewachsene, von langer Hand vorbereitete Invasion. Um sie so überraschend durchführen zu können, war die Kooperation von mindestens einem Teil der französischen Armee nötig gewesen.

Im Rückblick begriff der Major, dass die Zeichen eigentlich unübersehbar gewesen waren. Nur hatte man sie missverstanden und unterschätzt. Da war der Bericht gewesen, den Jerez ihm auf den Tisch gelegt hatte – die Sache mit dem Haus am Strand und dem Schlauchboot, das eines Nachts dort angelegt hatte; als die Polizei das Haus dann schließlich durchsuchte, hatte man nur ein paar französische Offiziere bei einem Trinkgelage angetroffen. Die Frage aber, warum die Offiziere ein Trinkgelage an einem so abgelegenen Ort abhielten, blieb unbeantwortet. Und dann waren da, kaum drei Wochen her, die achtlosen Bemerkungen von Kommandant Grosjean in Marguerites Haus gewesen: »Mon cher Major – Ihre Besetzung ist doch wohl eher nur symbolischer Natur, kaum lästiger als Flöhe im Fell eines Köters.« Dazu das Lächeln, das der Major in so manchem Gesicht gesehen hatte, eigentlich in viel zu vielen Gesichtern, die Unverfrorenheit der Zollbeamten sowie der Versuch, die Bataillone der leichten Infanterie aufzuteilen, Monaitres Bat’ d’Af, obwohl von General Friedlein genehmigt … Eins fügte sich zum anderen und das schon viel zu lange.

Und jetzt wusste er auch, wer daran schuld war: Friedlein.

So bedächtig, als entwerfe er ein Dossier für Berlin, beschrieb der Major das Vorgefallene – wie er zu Friedlein gegangen war und gefragt hatte: »General? Wer ist Robert?«

»Robert?«

»Ja, sicher, Robert! Haben Sie die Kreideinschriften am Hotel Aletti nicht gesehen – an unserem Hotel Aletti, unserem Hauptquartier?«

Der General hatte sie nicht gesehen. Er hatte nur gehört, wie von Teilnehmern der Kommission darüber geredet worden war. Die Kritzeleien dummer Jungen: 15. November – Robert Arrivera! General Friedlein lachte.

»Aber die ist an zu vielen Stellen aufgetaucht!«, sagte der Major. »Irgendwas geht hier vor – ich verstehe es nicht, aber mein Gefühl sagt mir, dass es gefährlich ist, dass irgendwas im tiefsten Untergrund passiert und womöglich größer ist als wir annehmen …«

»Fakten«, hatte General Friedlein ihn angeherrscht. »Ich brauche Fakten! Ich kann nichts tun, solange Sie nur so ein Gefühl haben.«

»Sie könnten die Männer in Reihe 17 verhaften lassen – nur als reine Vorsichtsmaßnahme.«

»Major, ich weiß Ihr Interesse wirklich zu schätzen, schlage aber vor, dass Sie Ihre Energie auf das Wirtschaftliche beschränken, wofür Sie ja auch verantwortlich sind.«

»Und was ist nun mit Reihe 17?«, hatte der Major noch einmal nachgehakt.

»Ich weiß – ich weiß! Wir haben die Offiziere im Verdacht. Die stehen keineswegs bedingungslos auf unserer Seite. Aber täten wir das, hätte der Feind unser Land überrannt und verlangte von uns, was wir von denen verlangen? Nichts als Geschwätz! Bringen Sie mir Beweise, dass diese Leute wirklich gegen die Vichy-Regierung rebellieren!«

Typisch Friedlein. Der Major grinste. Er freute sich darauf, ihn wiederzusehen, jetzt, wo die Amerikaner vor den Toren der Stadt standen.

Was aber war so schön an diesem billigen kleinen Triumph des »hab ich’s nicht gesagt«? Was half es, dass er Berlin die ganze Chose gemeldet hatte – seinen Verdacht, Friedleins Blindheit –, wenn Berlin nichts dagegen unternahm? Oder wollten die in Berlin nicht sehen, was Friedlein auch nicht sehen wollte?

Friedleins Haltung verriet Schwäche, ebenso wie Berlins Schweigen, und der Major hasste Schwäche. Eben die hatte nämlich hierzu geführt – eine Katastrophe, ein schreckliches Resultat.

Das aber hatte er kommen sehen und sich damit nicht begnügt. Er hatte Kontakt zu dem einzigen Mann gesucht, der mächtig genug war, mit dieser Bedrohung fertigzuwerden – Monaitre. Monaitre sollte am dreizehnten kommen – heute war der achte. Dieser an den Hauswänden angekündigte ›Robert‹ war eine Woche zu früh erschienen.

»Ich hab’s Ihnen gesagt!«, erklärte der Major, und seine Worte waren so laut und kamen so plötzlich, dass Tarnowsky sich überrascht umdrehte.

»Was haben Sie mir gesagt?«

»Ach – nichts. Sie habe ich nicht gemeint.« Er schnaubte vor Schadenfreude. Sich hatte er nichts vorzuwerfen! Das schien ihm weder billig noch wenig! Mehr noch – wenn er gewiefter und härter als seine Kollegen war, dann war er auch besser geeignet, das Problem zu lösen und sich aus dieser Situation zu befreien – und die Lage zu retten!

Tarnowsky, der seinen übermütig gelaunten Vorgesetzten beobachtete, fürchtete, das Debakel hätte dem Verstand des Majors zugesetzt, und die Angst, ohne Anführer dazustehen, ließ ihn stöhnen: »Schrecklich! Was soll nur aus uns werden?«

»Wovor haben Sie denn Angst, Hauptmann?«

Tarnowsky schrak zusammen. »Wissen Sie eigentlich, wo unsere nächsten Truppen stationiert sind?«

Der Major zuckte mit den Achseln. »Sagen Sie es mir«, stichelte er.

»Auf Sizilien.« Schweißtropfen standen auf Tarnowskys Oberlippe. Seine Hand suchte nach der Jackentasche, doch da die Jacke zu klein war, befand sich die Tasche nicht an gewohnter Stelle. Sein Arm zuckte umher wie der einer überdimensionierten Marionette. Endlich fand er, wonach er suchte, und fischte ein verknülltes Taschentuch hervor.

»Sizilien!«, wiederholte er und wies mit dem flatternden Tuch in die entsprechende Richtung. »Ebenso gut könnten sie in Sibirien sein, so wenig wie sie uns da nutzen.«

»Stimmt«, bestätigte der Major. Es gefiel ihm, Tarnowsky um sich zu haben. Der Mann war nicht nur ein guter Leibwächter, sondern auch sein eigener Hofnarr. »Außerdem haben diese Amerikaner wirklich die widerlichsten Angewohnheiten. Schon mal die Messer gesehen, mit denen sie rumlaufen?«

Tarnowsky erstarrte, dann schrie er: »Schluss jetzt!«

»Schon gut. Schon gut!« Der Major fasste seinen Hauptmann am Ellbogen und zog ihn mit sich. Nachdem er den Mann in tiefste Verzweiflung gestürzt hatte, entschied er nun, ihn wieder aufzubauen.

»Laut letzter Analyse, Tarnowsky, sind Sie und ich absolut sicher. Wir sind keine Kombattanten. Wir sind Diplomaten!«

Zum ersten Mal in seinem Leben vernahm der korpulente Hauptmann, dass man ihn als Diplomaten einstufte. Am bodenlosen Abgrund der Angst kostete es Kraft, die ihm zugeworfene Rettungsleine zu ergreifen. Wiederholt schluckte er, und aufgeregt stieg und fiel sein Adamsapfel unter schwabbliger Haut.

»Das Problem mit Ihnen« – der Major redete langsam, verächtlich – »das Problem mit Ihnen ist, dass Sie so wenig Fantasie haben. Was mich angeht, so weiß ich längst, was ich sage, falls man mich verhaften sollte.«

Er zog seinen Hut, kostete die Szene voll aus: »Ich heiße Ludwig von Liszt und bin Major der Infanterie.«

»Aha – und wo ist Ihre Uniform?«

»Bitte ziehen Sie keine voreiligen Schlüsse. Ich stehe nicht im aktiven Kriegsdienst, ich bin Diplomat. Und als Mitglied der Waffenstillstandskommission wurde ich der französischen Regierung in Nordafrika zugeteilt. Also erwarte ich, von Ihnen entsprechend behandelt zu werden!«

Hauptmann Tarnowsky verschlug es den Atem. Eine gänzlich neue, strahlende Perspektive tat sich ihm auf. Er hatte seinen Posten nie gemocht, hatte die Sicherheit im Heereszeugamt vorgezogen – den Umgang mit Flugbahnen, mit den Geschützverschlüssen neuer Waffen. Da konnte ihm niemand das Wasser reichen: Was er tat, war wichtig, und zu einem kleinen, doch entscheidenden Maße, schrieb er sich all die Siege zu, die sie bis zu jenem Tag errungen hatten, an dem er nach Afrika versetzt worden war.

Jetzt aber beförderte Liszt ihn in ungeahnte Höhen. Diplomat. Das hieß, mit Menschen statt mit Material umzugehen; und es hieß auch, dass man nicht wie ein gewöhnlicher Gefangener behandelt wurde.

»Haben Sie das schon die ganze Zeit gewusst?«, fragte er.

»Ja«, erwiderte Liszt.

Das Kampfgeschehen, noch mehrere Kilometer von der Stadt entfernt, schien heftiger zu werden.

»Außerdem«, fuhr Liszt fort, »denke ich nicht einmal im Traum daran, mich zu ergeben. Gut möglich, dass wir verschwinden müssen. Vielleicht müssen wir uns auch eine Weile unter dieses charmante Völkchen mischen, zumindest bis wir die Invasoren dahin zurückgetrieben haben, wo sie herkommen – ins Meer.«

»Und wer soll das tun?«

»Wir natürlich.«

»Natürlich«, sagte Tarnowsky. Jetzt verstand er überhaupt nicht mehr, welche Äußerungen von Liszt ernst zu nehmen, welche sarkastisch gemeint waren und welche sich dem Wahn verdankten, den diese unglückselige Katastrophe offenbar hervorgerufen hatte. Vielleicht war es am besten, dem Major einfach nach dem Mund zu reden. »Ich bin mir sicher, wir finden Mittel und Wege …«

Für Liszt klangen die Worte hohl und übertrieben laut. Der Major versuchte, diesen besonderen Ton in Tarnowskys Stimme zu ergründen. Dann aber begriff er mit einem Mal, dass sich nicht die Stimme seines Untergebenen verändert hatte, sondern der Hintergrund, vor dem er redete. Denn dieser Hintergrund war plötzlich verstummt, einer tiefen, absoluten, erschreckenden Stille gewichen.

Das Kämpfen hatte aufgehört.

Die beiden Männer blieben stehen.

Liszt war es, als sähe er diese Straßen zum ersten Mal. Die Umrisse jedes einzelnen Hauses, jedes Pflastersteins wirkten so scharf, so klar, dass er wusste, er würde diesen Eindruck sein Lebtag nicht mehr vergessen: das Haus an der Ecke mit den weißen, im Licht schimmernden Mauern, die kleinen, tief eingelassenen Fenster, die im Wind flatternden Jalousien und über allem die blaue, wolkenlose Stille.

Ein fernes Grollen durchbrach die Stille.

Es kam näher. Der Major kannte das Geräusch – Panzerketten auf Pflastersteinen. So einfach. Panzerketten. Panzer. Sie kommen.

Ich muss mich sputen, dachte er. Ich muss den Männern im Hotel Aletti helfen, Friedlein und den anderen. Solange er denken konnte, waren dem Major Panzer vertraut. Bislang aber waren sie ihm stets vorangerollt, hatten ihn beschützt, hatten Schneisen geöffnet, durch die er in eroberte Länder einmarschieren konnte. Jetzt aber war er wie gelähmt von der Erkenntnis, dass es Panzer gab, die gegen ihn anrückten. Die Selbstsicherheit, die er aufgeboten hatte, um Tarnowsky zu verachten, Friedlein Vorwürfe zu machen und das eigene Genie zu loben, löste sich in Luft auf.

Und dann sah er sich rennen, gefolgt von Tarnowsky, dessen Atem schnell und hechelnd ging.

Aufbrandende Stimmen hatten den Bann der Panzer durchbrochen, vereinzelte anfangs, darunter hohe Töne wie von Kindern, doch wurden es mit jeder verstreichenden Sekunde mehr, wurden tiefer und kräftiger.

Die Menschen krochen aus ihren Kellern und Untergeschossen, kamen hinter den dicken Wänden ihrer Häuser vor.

*

Wie ein Leichentuch legte sich die düstere Stimmung über das Treffen in Friedleins Quartier im Hotel Aletti. Dünner Rauch, der von den Feuern in den beiden Metalleimern mitten im Zimmer emporkräuselte, verstärkte die Begräbnisstimmung noch, auch wenn Papier und nicht Weihrauch verbrannt wurde.

Mit Ausnahme von Liszt und Tarnowsky waren alle Offiziere der Waffenstillstandskommission versammelt. Die einfachen Soldaten hatte man angewiesen, Felduniform zu tragen und die Waffen zur Verteidigung des Hauptquartiers griffbereit zu halten. Zum Kummer des Hotelmanagements und zum Entsetzen der Gäste wurden Wachen an allen Ausgängen postiert, hastig Barrikaden errichtet, und sogar auf dem Dach bezog man Stellung, dort, wo sonst die bessere Gesellschaft der Stadt unterm Sternenhimmel sanfte Musik und harte Getränke genoss.

Zwischen den beiden Ascheimern – die einzigen aus Metall, die sich im Hotel auftreiben ließen – lief der General hin und her und verglich die kleinen, fast wirkungslos erstickenden Flammen mit den Bergen von Dokumenten, die sich noch auf seinem Schreibtisch und den Stühlen stapelten.

Die beiden, die Zeremonie vollziehenden Priester waren Leutnant Zedelbusch, dessen Augen vom Rauch tränten, und Hauptmann Rantzau, dessen Wut wuchs, je öfter ihm der General über die Schulter sah.

»Schneller! Schneller!«, drängte der General, der seinen Zorn jetzt auf Zedelbusch richtete und ihn ungeduldig anherrschte: »Habe ich Ihnen nicht befohlen, das Feuer anzufachen? Stochern Sie drin herum! Tun Sie irgendwas!«

Er hastete durchs Zimmer und grub in den Papieren auf seinem Tisch. Wieder an Zedelbuschs Seite, verkündete er: »Lassen Sie mich, ich zeig’s Ihnen!« und stieß, was er geholt hatte – den Stiel einer langen, sanft geschwungenen, mit arabischen Schriftzeichen verzierten Kupferpfeife – ins Feuer. »Ein Geschenk des Bey von Tunis!«, erklärte er, als wäre diese Tatsache noch von irgendwelcher Bedeutung, nun, da die Amerikaner anrückten und schon bald vermutlich ähnliche Pfeifen vom Bey geschenkt bekamen.

Das Feuer reagierte auf den General mit kurzen Rauchrülpsern, die kleine, zusammengekringelte Aschefetzen aufwarfen. Zedelbusch, der fürchtete, selbst die könnten den Augen chemischer Analysten noch irgendwelche Geheimnisse verraten, versuchte, die Fetzen wieder einzufangen und zurück in die Flammen zu werfen. Die Nähe des Generals hinderte ihn in seinen Bewegungen, sodass er einen lächerlichen Tanz um ihn herum aufführte.

»Hören Sie auf damit!«, schrie ihn der General schließlich an.

Er packte Zedelbusch am Kragen, schob ihn beiseite und sagte: »Ich kümmere mich selbst drum.«

Er hockte sich vor die schwarz anlaufenden Eimer, überlegte, wie er weiter vorgehen sollte und dachte dann an das Bild in seiner Bibliothek daheim auf seinem Gut nahe Oldenburg – das Bild von einem anderen Friedlein, der gefangen genommen worden war.

Er hatte stets das wettergegerbte, kantige Gesicht seines Vorfahren bewundert, die blauen Fischaugen, die noch in der Niederlage dem Eroberer trotzten. Das war in Jena gewesen damals, 1804, als der ziemlich reserviert dreinblickende Napoleon gerade den vom alten Friedlein angebotenen Degen entgegengenommen hatte. Man erzählte sich, Napoleon habe Friedlein in einem Anflug von Großherzigkeit das Schwert zurückgegeben mit den Worten: »Behalten Sie es, General, ein gutes Schwert sollte stets bis zum Tod bei seinem Mann bleiben.« Doch eine alte Tante, die dem ärmeren Zweig der Familie angehörte und die wegen ihrer spitzen Zunge nicht sonderlich beliebt war, hatte dazu einmal bemerkt: »Dummes Zeug! Was der Kaiser tatsächlich sagte, war merde!«

Der Friedlein des Jahres 1942 bedauerte, keinen Degen anbieten zu können, da Degen nur zur Paradeuniform getragen wurde. Außerdem fürchtete er, ein Degen zeuge von schlechtem Geschmack, da die Amerikaner vermutlich im Kampfanzug auftauchten.

Wie aber – der General kehrte in Gedanken zu seinem illustren Vorfahren zurück –, wie hatte sich der alte Mann auf dem Weg zur Kapitulation vor Napoleon gefühlt?

Die Kriege waren damals noch anders gewesen. Napoleon war es, der Geiseln erschossen, der geplündert und gebrandschatzt hatte, während seine Marschälle und inthronisierten Brüder fürs Erpressen zuständig gewesen waren. Friedlein, der Vorfahr, hatte nichts zu befürchten gehabt – seine Hände waren so rein, wie die eines Generals nur sein konnten; er hatte einen aristokratischen Krieg geführt, den Krieg eines Gentlemans –, und so konnte er der bedauerlichen Angelegenheit erhobenen Hauptes entgegensehen. Er dankte ab, verbrachte die restlichen Tage auf seinem Gut in Oldenburg mit der Jagd auf Hirsch und Wildschwein und lebte von der Pension, die ihm ein gnädiger Monarch gewährte.

Der heutige Friedlein aber hatte mit harter Hand regiert, und er wusste, sie hatte Spuren hinterlassen, die niemand einfach verwischen konnte.

Fieberhaft wünschte er sich in die Vergangenheit zurück, direkt in die weichen, abgetragenen Lederhosen seines Vorfahren. Beneidenswerte Hosen! Beneidenswertes Schicksal!

Er ertrug den Anblick dieser Dokumente nicht länger, die allesamt belastende Beweise enthielten. Und er ertrug den Anblick seiner Offiziere nicht mehr, die stumm warteten, keine Hilfe waren und sicher darauf hofften, dass er ein Wunder vollbrachte.

Er wollte sich in sein Zimmer verkriechen.

Hauptmann Rantzau aber versperrte den Ausgang.

»Wo wollen Sie hin?«, fragte der Hauptmann.

Dem General wurde heiß um den Hemdkragen. Brach die bei Niederlagen stets gefährdete Disziplin bereits zusammen? Oder stimmte, was er schon lang vermutet hatte? War Rantzau in seiner Kommission der Mann der Gestapo?

Die anderen rückten näher, spürten, dass sich ein Streit anbahnte.

»Sie wollen uns doch wohl nicht im Stich lassen, oder?«, sagte Rantzau. »Uns mit dem allein lassen, was Sie uns eingebrockt haben, wie?«

Friedlein spürte, dass die Situation auf der Kippe stand. Er musste sich durchsetzen, musste seine Autorität behaupten. »Für diese Insubordination bringe ich Sie vors Kriegsgericht«, verkündete er mit heiserer Stimme.

Der Hauptmann grinste spöttisch.

»Vors Kriegsgericht?«, sagte er. »In den Gefangenenlagern der Alliierten gibt es kein deutsches Kriegsgericht.«

Friedlein versuchte, sich an ihm vorbeizudrängen und einen würdevollen Abgang zu machen, aber der Hauptmann versperrte ihm weiter den Weg.

»Sie haben diesen Verein geführt und es sich gut gehen lassen«, sagte Rantzau. »Sie haben die Vergünstigungen eingestrichen und die Früchte unserer Arbeit kassiert.«

Friedlein stand kurz davor, die Fassung zu verlieren. Wie eine hässliche Fratze ragte das Gesicht des Hauptmanns vor ihm auf.

Die Fratze sprach: »Sie sind es, den man vor Gericht stellen wird – vor ein ordentliches Gericht der Alliierten!«

Der General hob einen Arm, wollte nach der frevlerischen Fratze schlagen. Rantzau duckte sich. »Oh nein«, sagte er von unten. »Das werden Sie nicht!«

Die Abwehr des Generals brach zusammen. Er wusste, dass Rantzau recht hatte. Indem er ihm die Fakten ins Gesicht schleuderte, sorgte er dafür, dass er sich ihnen stellen musste.

»Ich habe doch nichts getan!«, stammelte Friedlein. »Und was ich getan habe, war legitim und vertretbar …«

»Sie vergessen, mein Herr, dass sich das Blatt gewendet hat. Legitim? Vertretbar? Das hängt ganz davon ab, wer die Gesetze macht und wer sich rechtfertigen muss.« Rantzau genoss die Lage. Der General musste gezwungen werden, für ihn und die anderen einzustehen – indem er Friedlein die eigenen Sorgen und Ängste auflud, vergaß Rantzau jedoch ganz, dass er selbst auch noch im Hotel Aletti eingesperrt war. »Die Besiegten werden zu Siegern!«, stichelte er. »Die neuen Sieger aber werden ihr Pfund Fleisch fordern – und Sie, mein Herr, Sie werden es Ihnen geben.«

»Den Teufel werde ich!« Der General suchte nach einem geeigneten Blitzableiter, und der vom Streit der beiden Männer wie gebannte Zedelbusch bot sich an. »Wurde der Präsident des Verbandes der Kleinunternehmer von Zedelbusch ausgepeitscht oder von mir?«, schimpfte Friedlein. »Soll Zedelbusch doch einstecken, was er verdient hat.«

Ein schwerer taktischer Fehler. Jeder Offizier trug seinen Anteil an der Schuld und wollte ihn jetzt loswerden.

Wütende Schreie wie »Führerprinzip« und »Verantwortung des Leitenden Offiziers« wurden laut.

Rantzau wich einen Schritt zurück. Er hatte den General, wo er ihn haben wollte.

»Verantwortung«, Friedlein versuchte, die Offiziere zum Schweigen zu bringen, »hat ihre Grenzen! Man kann mir doch nicht jede Hinrichtung zur Last legen …«

»Sie haben die Befehle mit Ihrem Namen unterzeichnet!«

»Jeden konfiszierten Sack Weizen …«

»Ihre Unterschrift!«

»Oft habe ich nicht mal was gewusst! Ich bin doch auch nur ein Mensch! Hab nur zwei Augen, nur einen Kopf. Die meisten Entscheidungen haben Sie getroffen.«

Niemand kümmerte sich mehr ums Feuer. Friedlein holte eilig weitere Papiere und warf sie in die Eimer. Mit einer neuen Idee wandte er sich dann wiederum seinen Peinigern zu.

»Wenn Sie einem Mann die Verantwortung geben wollen, dann dem, der sie wirklich trägt! Und dieser Mann sitzt in Berlin, wo das Ganze angefangen hat. Warum machen Sie mir Vorwürfe? Richten Sie sich an ihn! Dieser Krieg ist von Anfang an falsch gelaufen! Viel zu viel Improvisation! Wir haben mehr erobert, als wir halten können. Wir verschieben unsere Divisionen über den halben Globus – reißen hier ein Loch, um woanders eins zu stopfen – und das ist nun das Resultat! Ich? Ich habe bloß Befehle befolgt! Ich trage keine Verantwortung!«

In das entsetzte Schweigen, das auf diesen Ausbruch des Generals folgte, zischte Rantzau nur das eine Wort: »Verrat!«

Und dann sagte er: »Die Kommission untersteht von nun an meinem Befehl. Gegenüber den Amerikanern werden wir geschlossen auftreten, und auch Herr von Friedlein wird sich, zum letzten Mal in seinem Leben, wie ein deutscher Offizier benehmen.«

*

Feldwebel Schnapper, ein Bayer mit geradezu krankhaft ausgeprägten Kinnbacken, fischte einige Packungen Bonbons und Tabak aus den tiefen Taschen seiner weiten Hose und verstaute sie in den Lederschlaufen seines Munitionsgurts. Die Patronen ließ er auf das Milchglas der Dachluke gleich neben dem Gewehr fallen und erklärte bedächtig: »Die brauche ich zum Laufen nicht, und ich renne schneller, wenn die Taschen leer sind.«

»Glauben Sie denn, wir müssen rennen?«, fragte Unteroffizier Weitzlein.

Mit langsam mahlenden Kiefern erwiderte der Feldwebel. »Haben Sie Befehl, nicht zu rennen?«

»Wir haben überhaupt keine Befehle.«

»Sehen Sie!« Der Feldwebel zog seine Hose stramm. »Wenn die wüssten, wie wir die Amerikaner besiegen können, hätten wir jede Menge Befehle.«

»Aber wo sollen wir denn hin?«, fragte der Unteroffizier mit Blick über das Dach und die umgebende Leere.

Der Bayer wollte von den Zweifeln des Unteroffiziers nichts wissen. »Egal, irgendwohin. Es gibt immer eine Richtung, in die man laufen kann. Erst, seit ich in der Armee bin, weiß ich, wie viel Freiraum es in der Welt gibt. Ist so was wie eine Offenbarung.«

»Sehen Sie doch!«, rief Weitzlein plötzlich. Er zeigte mit dem Daumen über den Rand des Daches. »Da!«

Vorsichtig hob Feldwebel Schnapper den behelmten Kopf und lugte über die warmen Sandsäcke. Was er sah, bestätigte ihm, wie klug seine Vorbereitungen gewesen waren. Die Amerikaner rückten mit einigen Halbkettenfahrzeugen und leichten Panzern an. Die Halbkettenfahrzeuge bildeten die Nachhut, die Panzerluken waren fest verschlossen. Wie die Fühler eines Junikäfers schwenkte ein Panzer den Lauf des Maschinengewehrs hin und her.

»Die sehen da unten so hübsch aus, so klein«, stellte der Bayer fest. Er fühlte sich an den Spielzeugladen in München erinnert, an die hell erleuchtete Weihnachtsauslage – all das winzige Kriegsspielzeug.

Weitzlein gab keine Antwort. Als Feldwebel Schnapper den Kopf drehte, sah er, dass der Unteroffizier verschwunden war. Schnapper entschied, die Desertion des Unteroffiziers kommentarlos hinzunehmen; er fand sie nur allzu verständlich. Vielleicht würde er selbst auch bloß ein paar Runden abfeuern und dann dem Beispiel des Unteroffiziers folgen.

Aber Weitzlein tauchte ebenso überraschend wieder auf, wie er verschwunden war. »Sie sind auch auf der anderen Seite«, flüsterte er, obwohl ihn der Feind unten auf der Straße unmöglich hören konnte.

»Mann, dann zurück mit Ihnen«, befahl Schnapper, »und übernehmen Sie das Kommando. Denken Sie an den Schusswinkel, lassen Sie sie nicht zu nahe heranrücken.«

Weitzlein nickte, duckte sich und rannte zur gegenüberliegenden Seite des Daches.

Schnapper wartete. Er wusste, ohne einen Glückstreffer konnten seine Kugeln gegen die Panzerung der Amerikaner nur wenig ausrichten. Vielleicht erwischte er ein paar Männer in den offenen Halbkettenfahrzeugen, da er von oben herabschoss. Vielleicht traf er mit einer Kugel auch durch einen der Panzerschlitze und sorgte dafür, dass im Innern die Hölle ausbrach.

Solche Treffer waren allerdings selten. Um überhaupt etwas ausrichten zu können, musste er den Feind auf jeden Fall aber erst einmal näherkommen lassen. Seine Kiefer mahlten jetzt unablässig.

Dann hörte er, wie Weitzlein das Feuer eröffnete. Der Feind schoss zurück. Kugeln prasselten gegen den steinernen Dachfirst. Auch Schnapper zog Feuer auf sich. Sand, Steinspritzer und Mörtel regneten auf ihn und seine Männer. Die große Hand des Bayern schloss sich um den Abzugsbügel. Noch schoss er nicht. Noch wartete er.

Er war so sehr auf sein Vorhaben konzentriert, dass er das aufgeregte Geschrei des Leutnants erst gar nicht hörte: »Feuer einstellen! Feuer einstellen!« Der Leutnant war mit einem Badetuch aufs Dach gekommen. Er schrie, bis das Schießen tatsächlich aufhörte. Dann wedelte er mit dem weißen Handtuch, auf dem mittig in roten Buchstaben Hotel Aletti stand.

Feldwebel Schnapper schüttelte den Kopf. Dort, wo der Leutnant stand, konnte er den Feind nicht sehen und vom Feind nicht gesehen werden. All das Gewedel war vergebens. Schnapper bedeutete ihm, näher an den Rand zu gehen, aber der Leutnant blieb lieber, wo er war – unsichtbar, aber auch unerreichbar für feindliche Projektile.

Schnapper stand auf, trat zum Leutnant, nahm ihm das Handtuch ab, kehrte zurück an den Rand, machte das Handtuch am Gewehr fest und begann, es langsam, in stetem Rhythmus, hin und her zu schwenken. Er beschloss, das Handtuch zu behalten. Es war viel besser als das, was ihm von der Regierung zugeteilt worden war.

Er sah, wie eine Panzerluke aufgerissen wurde und eine kleine Gestalt auftauchte – Kopf zuerst, ein vorsichtiges Sondieren der Lage, dann, ein wenig schneller, Schultern, Brust, Bauch, Hüfte. Überraschend flink schwang sich der Mann vom Panzer und begann, über den leeren Platz zu gehen. Er band sich ein Taschentuch um den Arm, zog den Knoten mit den Zähnen fest.

*

Der Mann, der da über den Platz ging, spürte die vielen Blicke auf sich ruhen. Er konnte niemanden sehen, wusste auch nicht, ob der Feind noch eine Bedrohung war, ängstlich oder voller ohnmächtigem Hass.

Allerdings konnte er die auf ihn gerichteten Gewehre sehen, und einen flüchtigen Moment lang fragte er sich, ob das auf dem Dach geschwenkte weiße Tuch und das weiße Taschentuch um seinen Arm genügten, um die Waffen nicht in ihr kaltes Geschnatter ausbrechen zu lassen.

Stärker als alles andere aber spürte er die Vorfreude auf ein wildes Vergnügen. Und diesen Augenblick wollte er auskosten. Er ging langsam, mit durchgedrücktem Rücken, fast, als hörte er wieder die schneidende Stimme von Shadow McManus, seinem alten Ausbilder drüben in den Staaten: »Zack, zack – auf, auf! Schultern zurück! Geradeaus! Seid stolz, Soldat zu sein! Und seht verdammt noch mal auch so aus!«

Wie er sich nach so einem Tag gesehnt hatte!

Erschöpft in der einsamen Dunkelheit des Konzentrationslagers Oranienburg und auf den ausgedörrten, rissigen, blutdurstigen Feldern Spaniens – immer besiegt, immer gedemütigt –, wie er sich da gesehnt hatte nach einem Tag wie diesem! Er hatte gedacht, dieser Tag würde niemals kommen, und selbst jetzt, da es so weit war, konnte er es kaum glauben.

Auf seine sachliche Art hatte Colonel Wintringham gesagt: »Wolff – ich will, dass Sie aufbrechen und die Mitglieder der deutschen Waffenstillstandskommission hierherbringen.« Dann hatte der Colonel sich wieder abgewandt, um schwarzköpfige Stecknadeln in einen Stadtplan zu stechen und einem hohlwangigen, schmutzstarrenden Offizier zu erklären, in welcher Reihenfolge die markierten Orte besetzt werden sollten. Dieser Moment war Wolffs Erinnerung unauslöschlich eingebrannt – der Wind, der den Plan von der flachen Motorhaube des Jeeps reißen wollte – Wintringhams Hand, die das Papier festhielt. Es war eine knochige, kräftige Hand, die aussah, als hielte sie die ganze Stadt in ihrem Griff.

»Ja, Sir«, hatte Wolff gesagt, »danke, Sir.«

Das war nicht, was er sagen wollte. In all den Jahren der Streitereien und Diskussionen, des Zweifels und der Depression hatte es ihm nie die Sprache verschlagen. Nun aber, da seine Wiedergeburt nahte, stand er einfach bloß da mit einem dicken, erstickenden Klumpen im Hals.

Der Colonel unterbrach seine Erklärungen. »Sicher«, sagte er, »es könnte zu ein paar leichten Geplänkeln kommen, aber ich denke, im Großen und Ganzen dürfte Ihnen die Mission gefallen. Wird Ihnen guttun.«

Die Nazis waren weder so dumm noch so heldenhaft, sich auf diesen ungleichen Kampf einzulassen; sie würden sich ergeben. Bis Spanien verloren ging und mit ihm Wolff, hatte er sich stets mit der Herausforderung ungleicher Kämpfe abgefunden. Jetzt aber, da er vor dem Hotel Aletti stand, war er gekommen, um die Kapitulation der Nazis entgegenzunehmen.

Gewiss, es waren nur eine Handvoll Offiziere und Männer, aber was besagte das schon. Andere Männer hatten mit weniger Gewehren und Hoffnung gekämpft: Breger am Manzanares; Berthon, isoliert in Carabanchel; viele Männer …

Und es war ihre erste Kapitulation! So lange hatten er und seine Leute auf der Verliererseite gestanden, dass ihm allein schon der Gedanke welterschütternd vorkam. War der Fluch, der seit den Tagen von Barcelona über ihm hing, seit dem Rückzug über die Pyrenäen, endlich gebrochen?

Bert Wolff hatte sich geschworen, dass er wiederkommen würde. Es war einer dieser Schwüre gewesen, wie man sie im Gefühl eines herben Verlusts ablegte; ein Schwur, der geschworen werden musste, damit man weiterleben konnte. Doch hatte er auch im kalten Licht des Tages daran geglaubt? Oder hatte er dieses ganze unselige Abenteuer nicht vielmehr nur vergessen wollen – hatte so angestrengt versucht, es zu vergessen, dass es bloß noch in seinen grausamen Albträumen wiederkehrte?

Mit alldem war es vorbei. Von nun an würde er sich an den Sieg gewöhnen. Und man musste sich daran gewöhnen, wenn man wirklich siegen wollte.

Mit einem Fußtritt beförderte Wolff Sandsäcke und ein Gestell aus Holz und Stacheldraht beiseite. Die Wache am Eingang zum Hotel präsentierte das Gewehr. Lieutenant Wolff schob sich durch die Drehtür.

Es kam ihm vor, als hätte er eine andere Welt betreten. Dies war die Ernte ihres Sieges – Marmor, Teppiche, Spiegel, Gobelins, sanftes Licht. Sie besaßen wirklich ein Talent dafür, auf Kosten anderer Leute gut zu leben.

Männer in Uniform, bis vor Kurzem noch eingespannt in die Routine ihrer Verwaltungsarbeit, langweilten sich jetzt in missvergnügtem Müßiggang und nahmen beim Anblick des amerikanischen Offiziers Haltung an.

Leutnant Zedelbusch kam eilig die breite, mit Teppich ausgelegte Treppe herunter. »Wo sind sie?«, rief er.

Wolff wartete. Er genoss das Gefühl, auf demokratischer Seite zu stehen, und mit seiner Montur, an der noch der Strandsand trocknete, deutlich fehl am Platze auszusehen.

Der Deutsche hatte offenbar mit einer Delegation medaillenbehangener Würdenträger gerechnet. Die Kränkung war in Zedelbuschs Miene jedenfalls nicht zu übersehen, als Wolff auf ihn zutrat und nonchalant auf Deutsch sagte: »Wenn Sie so freundlich wären, Herr Leutnant, mich zum Vorgesetzten Ihrer Kommission zu führen? Und bitte Beeilung. Meine Panzer da draußen werden nicht ewig warten.«

Zedelbuschs schlimmste Befürchtungen hinsichtlich der Amerikaner wurden im selben Moment übertroffen. Sicher, wenn die Russen sich so aufgeführt hätten …

Er wollte sich zu voller Größe aufrichten, um den Amerikaner mit einem einzigen Blick zurechtzustutzen – nur merkte er gleich darauf, dass Wolff deutlich größer war als er selbst. Wortlos machte Zedelbusch kehrt und wies den Amerikaner an, ihm zu folgen.

Sie gingen ins Zwischengeschoss, Friedleins Quartier.

Zwei Wachen mit versteinerten Gesichtern standen beidseits vor der breiten, mit Schnitzereien verzierten Tür. Wolff gluckste. Das Ganze sah einfach lächerlich aus, fast wie in einem Film.

Dann wurde die Tür aufgeworfen, und er betrat die Höhle des Löwen.

Der Löwe saß an seinem Tisch wie gewappnet für diesen Moment, doch war ihm von einem Löwen nur wenig anzumerken. Er hatte eine fliehende, niedrige Stirn, kurz geschorenes Stachelhaar und wässrige, ausdruckslose Augen.

Trotzdem wirkte er beeindruckend – massig, geschliffen, unnahbar. Als sein Blick über den Amerikaner hinwegwanderte, offenkundig auf der Suche nach einem Parlamentär, der ihm im Rang zumindest gleichkam, begann Wolff, sich unbehaglich zu fühlen. Noch in die Enge getrieben war der General ein Symbol jener Macht, von der Wolff niedergeschmettert worden war und die seinen psychischen Zerfall bewirkt hatte.

Zedelbusch beugte sich zum General vor und flüsterte ihm etwas ins Ohr.

Friedlein schnaubte verächtlich. Mit einer lässigen Handbewegung erwiderte er Wolffs Salut und knurrte: »Was wollen Sie?«

Arrogant wie eh und je, dachte Wolff. Die geben sich nie geschlagen. Ihre Gewohnheit, andere mit Füßen zu treten, sitzt so tief, dass sie sich selbst im Augenblick der Niederlage als Herren aufführen müssen. Und vielleicht hatten sie ja recht. Vielleicht trafen schon morgen ihre Luftlandedivisionen ein, um mit überlegener Macht ihre kleine Landungstruppe wieder zu vertreiben. Bestimmt hatten sie so etwas im Hinterkopf.

Wolff fühlte sich allein.

»Ich bin gekommen, um Sie zu holen«, sagte er und merkte, dass es seiner Stimme an Überzeugung fehlte. »Sie alle«, setzte er etwas lauter hinzu.

Er stand stramm. Zumindest hatte er erwartet, dass man ihm einen Platz anbieten würde. Da das aber nicht geschah, erlaubte er es sich, bequem zu stehen und schaute sich um.

Ihm fielen die qualmenden Feuer in den beiden Ascheeimern auf. »Sie haben Papiere verbrannt?«, fragte er, um die Stille zu überbrücken, bis ihn der General einer offiziellen Antwort würdigte.

»Das geht Sie nichts an«, schnauzte Friedlein. »Und Sie sind im Irrtum. Wir werden uns von hier nicht fortbewegen. Das Hotel ist extraterritoriales Gebiet. Wir sind, was Ihrem kommandierenden Offizier nur allzu gut bekannt sein dürfte, Teil einer akkreditierten diplomatischen Mission.«

Einen Moment lang war Wolff wie vor den Kopf gestoßen. Er hatte damit gerechnet, dass sie vor ihm katzbuckeln würden. Stattdessen waren sie rüde und arrogant. Mit beidem konnte er umgehen. Dieser neue Trick aber erwischte ihn völlig unvorbereitet.

»Wir stehen unter dem Schutz internationalen Rechts«, fuhr der General fort und strich sich über die Wangen. Wolff sah die schlaffe, schwabblige Haut zwischen seinen Fingern. Er sah vom rotgoldenen Kragen eingeschnürte Haut. Er sah, wie diese Finger in Spanien eine Blockade gegen die Hungernden durchsetzten, und er sah das Nichteingreifen, sah die Bombardierung von Guernica, das erste von vielen, vielen Bombardements, die noch folgen sollten – sah über den Kragen quellende, wabblige, müde Haut. Was konnte diese Typen schon aufhalten?

Er wusste dem nichts entgegenzusetzen. Wintringham hatte es versäumt, ihm einen internationalen Rechtsanwalt mitzugeben. Doch was konnten Rechtsanwälte hier nützen? Es galt kein Recht mehr, und er stand dem Prinzip der Rechtlosigkeit selbst gegenüber, das sich sanft die laschen, rosigen, glatt rasierten Wangen strich und von internationalem Recht faselte.

Wolff konnte sich zurückziehen und diese Angelegenheit seinen Vorgesetzten überlassen. Auf diesen Fall war er nicht vorbereitet worden. Daran traf den Lieutenant keine Schuld.

Vielleicht war es besser, so vorzugehen. Er fühlte sich wieder klein wie in Teruel, als die Bomber über ihn hinwegflogen und er sich in die Erde graben wollte – aber die Erde war hart. Und hart wie diese Erde standen sie nun vor ihm mit blitzenden Knöpfen und Ordensbändern, Silber und Medaillen – und sahen auf ihn herab.

Ein weiterer Deutscher meldete sich. Wolff wandte sich zu ihm um und sah einen Mann mit einer auffällig dicken Oberlippe, die sich weit über die Unterlippe vorstülpte, was den Mund zu einem höhnischen Grinsen verzerrte, sobald er geöffnet wurde. »Ich rate Ihnen, uns jetzt zu verlassen«, sagte die Lippe. »Sie haben offenkundig Ihre Pflicht getan, und wir haben zu arbeiten.«

»Wie Hauptmann Rantzau bereits sagte« – griff der General den ihm zugespielten Ball auf – »ist das hier zeitlich beschränkt – Ihre Anwesenheit und Ihr ungebetener Besuch. Warum also stören Sie unser dauerhaftes, gut funktionierendes Arrangement mit den Franzosen, gegen die Sie doch keinen Krieg führen? Ihre Einmischung, sollten Sie denn darauf beharren, dürfte überaus unschöne Auswirkungen auf die Administration des kolonialen Reiches haben. Also leben Sie wohl, mein Herr.«

Wolff zog ein grimmiges Gesicht. Er sah, wie Zedelbusch zu einem der Stühle ging und sich einen Stapel Papiere griff, um sich dann einem der Eimer zuzuwenden.

Der Kerl wollte noch mehr Dokumente verbrennen!

Und plötzlich lachte Wolff laut auf; er lachte, weil er begriffen hatte, was hier vorging.

Die Deutschen fanden sich in ihrem feierlichen Ernst gestört. Sie waren schockiert und verstanden nicht, was sie erwartete.

Noch immer von Lachen geschüttelt fragte er: »All diese Haufen und Stapel Papier, die wollen sie in diese lächerlichen Eimer stopfen? Warum werfen Sie sie nicht einfach auf den Boden, gießen Benzin drüber und halten ein Streichholz dran? Der Teppich würde verbrennen, das Hotel ginge in Flammen auf, aber was soll’s? Was würde das machen, wo Sie, meine Herren, doch schon so viele Gebäude und Städte in Schutt und Asche gelegt haben?«

Das ließ ihre steife Fassade bröckeln. Sie blickten einander erstaunt an. Plötzlich begriffen sie, dass es eine Welt jenseits ihrer deutschen Gründlichkeit gab und dass diese Welt gegen sie war. Zedelbusch ließ die Papiere fallen.

Wolff hatte ihre Schwachstelle gefunden. Noch in all ihrem Terror waren sie kleinkariert. Sie brachten massenhaft Menschen um, zogen den Opfern aber vorher die Schuhe aus und katalogisierten sie ordentlich nach Größe. Sie folterten Menschen zu Tode, schickten aber ihre Asche heim – nicht um die Ehegatten zu quälen, sondern damit der Bürokratie Genüge getan war.

Er begann, Befehle zu erteilen. »Niemand von Ihnen rührt noch einmal diese Papiere an – niemand! – haben wir uns verstanden? Und die Waffen, die Sie bei sich tragen, kommen hier auf den Tisch. Jetzt! Sofort!«

Die gemeinsame Front zerbrach. Langsam, zögerlich, traten einige Offiziere vor und legten ihre Luger ab.

An Zedelbusch gewandt sagte Wolff: »Gehen Sie raus und befehlen Sie Ihren Männer, die Waffen fallen zu lassen. Sie sollen das Hotel verlassen, einzeln und mit erhobenen Händen. Sagen Sie ihnen auch, sollte einer von ihnen dabei nur mit dem kleinen Finger wackeln, wird er erschossen.«

Zedelbusch gehorchte.

Rantzau war der Erste, der sich wieder fasste. »Rühren Sie sich nicht von der Stelle!«, schrie er. »General – befehlen Sie ihnen, sich nicht zu rühren.«

Wolff schaute auf seine Uhr. »Ich gebe Ihnen fünf Minuten, das Haus zu räumen.«

Der General saß an seinem Tisch, fuhr sich mit der Zunge über die Lippen und sagte nichts.

»Halt! Stopp!« Rantzau packte den General bei den Schultern und schüttelte ihn. »Jetzt tun Sie doch was! Die können uns zu gar nichts zwingen!«

»Noch vier Minuten«, sagte Wolff. »Wenn Sie dann nicht draußen sind, wird die Artillerie das Hotel unter direkten Beschuss nehmen.«

»Das können die nicht!«, warf Rantzau hastig ein. »Nicht, solange Sie bei uns sind.«

Wolff wandte sich an Rantzau. »Wir können. Ich bin nur ein einziger Mann, Sie aber siebzehn. Es würde sich für die amerikanische Regierung also durchaus lohnen, wenn ich mit Ihnen sterbe.«

Der General blickte auf seine Uhr. Dann stand er auf und ging zur Tür.

Wolff aber hielt ihn zurück und reihte ihn unter die übrigen Männer ein.

»Achtung!«, rief er. Ruckartig nahmen sie Haltung an, die Dicken und Dünnen, die Großen und Kleinen; Mittelfinger an der seitlichen Hosennaht.

»Vorwärts marsch!«

*

Liszt und Tarnowsky standen eingezwängt in der unterernährten, ungewaschenen, übel riechenden Menge. Nach der langen Zeit mutlosen, dumpfen Ausharrens während der Besatzung und des angespannten Wartens auf den Ausgang der Schlacht waren die Leute jetzt in Festtagslaune – witzig und scharfsichtig. Spitze Bemerkungen flogen hin und her.

»Hey, Georgette – willst du in deiner zugigen alten Scheune un Américain einquartieren?«

»Ach, hättest wohl selbst gern welche bei dir zu Hause, was, du vertrocknete alte Dattel!«

»Mon vieux, s’il vous plaît – wollen Sie die nicht flachlegen? Die braucht es dringender als ich.«

Unruhe kam auf, als ein Mann rief, man habe ihm seine Brieftasche gestohlen. Alle schüttelten sich vor Lachen, als er sie dann genau dort fand, wo sie immer steckte, und er zugeben musste, dass er wohl einfach nur zu aufgeregt war, wofür er sich überschwänglich bei seinen Nachbarn entschuldigte.

Die vorsichtigen Nachfragen, die Liszt in makellosem Französisch stellte, wurden überraschend korrekt beantwortet. Neuigkeiten verbreiteten sich schnell. Eine Frau mit Hängebrüsten und einem Kopftuch, das einmal rot gewesen sein musste, ließ ihn schadenfroh wissen, die Amerikaner hätten die gesamte Waffenstillstandskommission verhaftet. Und ein Mann unbestimmter Herkunft – er hatte die breite Nase und vollen Lippen eines Farbigen, aber helle Haut und dunkelblaue Augen – flüsterte Liszt zu, er sei davon überzeugt, dass man die Gefangenen auf dieser Straße vom Aletti ins amerikanische Hauptquartier überführen würde.

Liszt gab sich nur mäßig interessiert.

»Wo ist denn dieses Hauptquartier?«

Sicher, der Mann wusste Bescheid. Hatten die amerikanischen Soldaten nicht gleich nach ihrer Ankunft im Hôtel de Ville, im Rathaus also, angefangen, Lebensmittelrationen zu verteilen? Er grub in seinen Taschen und brachte nacheinander ein halb leeres Päckchen französischen Schnupftabak der Marke Régie, ein dreckiges Taschentuch, ein Stück Schnur, einen Schlüsselbund und schließlich eine kostbare, blitzblanke Dose C-Ration zum Vorschein. Mit einem verzückten Lächeln zeigte er auf die Beschriftung: Fleisch und Bohnen.

Liszt ließ sich seine Empörung nicht anmerken. Fleisch und Bohnen. Typisch Amerikaner. Kamen her und fingen gleich an, die einheimische Bevölkerung aufzupäppeln. Die konnten sie jetzt durchfüttern, solange sie im Land blieben – die Franzosen, Araber und Schwarzen würden das erwarten.

Trotzdem hatte er eine Menge gelernt. Die Amerikaner waren entweder blöd oder verwegen genug, ihr Hauptquartier im offensichtlichsten Haus zu beziehen. Dürfte die Luftwaffe interessieren. Er musste einen Weg finden, ihr diese gute Neuigkeit zukommen zu lassen.

Liszt fragte sich, was als Nächstes passierte. Vielleicht irrte sich die Menge, und er verschwendete nur seine Zeit, wenn er hier wartete. Aber er durfte nicht riskieren, sich dem Hotel Aletti noch weiter zu nähern; da trieb sich bestimmt jede Menge französischer Polizei herum, und er war in dieser Gegend einfach zu gut bekannt. Wollte er in der Stadt bleiben, musste er sich von Freund und Feind gleichermaßen fernhalten. Ob und – wenn ja – wie lange er bleiben wollte, wusste er allerdings noch nicht. Sein weiteres Verhalten hing von dem ab, was die Invasoren taten und tun würden – und von Monaitre.

Um seine eigene Sicherheit machte er sich keine allzu großen Sorgen. Er wusste, wie lange eine Besatzungsmacht brauchte, Herr der Lage zu werden, einen auch nur halbwegs funktionierenden Verwaltungsapparat aufzubauen und herauszufinden, dass es unerwünschte Personen gab, die Gesetz und Ordnung der neuen Eroberer bedrohten. In diesem Metier, sagte er sich, waren die Amerikaner sicher langsamer und weit weniger erfahren als die Deutschen, die in den letzten Jahren genug Gelegenheit gehabt hatten, den Aufbau von Verwaltungen zu proben.

Seine größere Sorge galt Tarnowsky in der Menge. Der Mann sah so schrecklich deutsch aus und murmelte auch noch ständig vor sich hin. Zwischen den dunklen, gestikulierenden, lebhaft redenden, farbenfrohen, drängelnden, erwartungsvollen Leuten fiel er auf wie ein räudiger Hund. Liszt bemerkte den leeren Kreis, der sich langsam, aber unerbittlich um Tarnowsky ausbreitete. Er selbst, der mit der Menge verschmolz, wurde von seinem Hauptmann fortgedrängt.

Und er hörte verärgerte Fragen: »Wer ist der Kerl?« – »Wo kommt der her?« – »Was will der hier?«

Liszt wusste, dass eine Menschenmasse, die auf ein Ereignis wartete oder sich beim Warten langweilte, dazu neigte, über irgendwen herzufallen, und sei es nur, um die Langeweile zu vertreiben.

Doch das Missbehagen der Menge verschwand so schnell, wie es aufgekommen war. Durch die schmale Straße, vorbei an abgestellten Fahrzeugen und Straßenbahnen, die ihre Passagiere längst ausgespuckt hatten, kamen die ersten Vorboten der Amerikaner – sechs langsam fahrende Kradfahrer, die Platz für die nachfolgenden Halbkettenfahrzeuge und Panzer zu machen versuchten.

Ohne Rücksicht auf die eigene Sicherheit und auf das Vorfahrtsrecht des militärischen Konvois schob sich die Menge nach vorn. Kinder wurden gnadenlos zwischen Röcken, Hosen und Burnussen der Erwachsenen eingezwängt. Die Frau mit dem roten Kopftuch stimmte ein unartikuliertes Geschrei an.

Tarnowsky wurde ebenfalls in die Mitte der Straße gedrängt. Da stand er und schüttelte die Fäuste gegen den anrückenden Feind, das Gesicht weiß, der Mund klappte auf und zu.

Die Kradfahrer kamen näher. Die vorderen Reihen der Menge versuchten zurückzuweichen, doch wer weiter hinten stand, wollte nicht auf seine Chance verzichten, dieses historische Ereignis mit eigenen Augen zu sehen. Ellbogen, Fäuste und Knie kamen zum Einsatz, Protestschreie und Flüche wurden laut, und es verbreitete sich eine lärmende Unordnung, wie sie Liszt verachtete und typisch für die unteren Klassen im Allgemeinen fand, besonders aber für Franzosen und Schwarze.

Vor lauter Angst, unter die Räder der Motorradfahrer zu geraten, drückten die vorderen Reihen die hinteren schließlich in einer gemeinsamen Kraftanstrengung zurück an die Hauswände. Nur Tarnowsky blieb allein mitten auf der Straße stehen.

Der ihm von Liszt verpasste, kneifende Anzug, die widerwärtige Nähe so vieler Menschen, die Schande dieser Prozession – all das zusammen blendete Tarnowskys rationale Ängste aus.

Der Mann hatte seinen Hut verloren. Schlaff hingen die Arme herab, große, fleischige Hände und Handgelenke ragten aus den Ärmeln. Die Füße hatte er fest in den Boden gestemmt – bereit, dem Feind zu trotzen.

Liszt wusste nicht, ob er angesichts dieser Haltung lachen oder gerührt sein sollte. Er musste an die Nibelungen denken, an Hagen, der sich als letzter überlebender Held Attilas anstürmenden Horden stellte. Nur war Tarnowsky kein Hagen. Er war ein stiernackiger, lachhafter Trampel und die ganze Sache überaus dumm und gefährlich.

Ein Kradfahrer hielt kurz vor Tarnowsky an. Die Menge verstummte. Sanft klopfte er dem Hauptmann mit behandschuhter Hand auf die Schulter und sagte: »Warum gehst du nicht da rüber, Pop? Nun mach schon! Allez, allez!«

Liszt war davon überzeugt, dass Tarnowskys Vorgehen kein Plan zugrunde lag und er allein aus dem Gefühl heraus gehandelt hatte. Wahrscheinlich hatte er angenommen, die Amerikaner würden ihn erschießen, er würde fallen, und die Panzer über seinen Leichnam hinwegrollen, aus dem seine Seele aufstieg, um in einem grausamen Feldzug das Afrikakorps anzuführen und diese schreckliche Tat zu rächen.

Mit seinem besonnenen Vorgehen aber hatte der Kradfahrer Tarnowsky den Wind aus den Segeln genommen. Um seine unselige Herausforderung gebracht und schlagartig in die Realität zurückversetzt, blickte der Hauptmann sich verwirrt um, entdeckte Liszt und lief mit kurzen, kindischen, zögerlichen Schritten auf ihn zu. Die Menge kicherte.

Den Kradfahrern folgten die Panzer, deren Mannschaften sämtliche Luken aufgerissen hatten. Die Männer grinsten und winkten, salutierten und warfen den adrett aussehenden Frauen Kusshändchen zu.

Und dann kam, worauf alle gewartet hatten.

Auf einem offenen Laster saßen die viel gerühmten, nun kläglich ihrer Macht beraubten Herrscher. Manch einem von ihnen gelang es, sein arrogantes Lächeln beizubehalten, andere reagierten mit wütenden Blicken auf die starrende Menge, und wieder andere kniffen die Augen zusammen, pressten die Lippen aufeinander und klammerten sich mit beiden Händen an die hölzerne Sitzbank.

Für Wolff, der neben dem Fahrer saß, klangen die zwischen den Häuserwänden widerhallenden Hohn- und Buhrufe der Menge wie schicksalsschwere Musik. Der Lärm plötzlich freigesetzten Hasses und aufbrandender Freude konnte ihm kein Lächeln entlocken, die erfolgreich beendete Mission ihn nicht entspannen. Selbst die perfekte Inszenierung dieser triumphalen Demonstration vermochte es nur, sein Wissen um die Größe der noch zu bewältigenden Aufgabe zu schärfen. Wie winzig sein Sieg doch war! Wie ungeheuerlich, wie erfolgsverwöhnt der Feind!

Vom Straßenrand aus fiel Major Liszt das harte Gesicht des amerikanischen Offiziers auf. Den muss ich mir merken, dachte er.

Aber es gab so vieles, was er sich merken musste – Friedlein auf dem Laster mit hängendem Kopf, die Augen vom barmherzigen Schatten des Mützenschirms verborgen, das höhnische Geschrei, das Grinsen der amerikanischen Soldaten …

Er sah, wie die Frau mit den Hängebrüsten die linke Hand in ihre rechte Armebeuge schlug, sodass Unterarm und Faust in einer obszönen Bewegung emporflogen. Die brüllende Menge sah die Geste, und Hunderte, Tausende Arme reckten sich in ausgelassener Verachtung.

Falls Liszt je Zweifel gehegt haben sollte, wusste er nun, dass Deutschland – koste es, was es wolle – den Krieg gewinnen musste. Das war nicht bloß eine Frage der nationalen Existenz, der Ehre, der Rasse und Herrschaft, es war auch eine Frage des eigenen Lebens.

KAPITEL ZWEI

Kaffee in Marguerite Fresneaus Haus wurde nach türkischer Art in Kupferkannen auf einer Kohlenpfanne zubereitet, der Zucker mit dem Kaffee gekocht. Der leichte, braune Schaum an der Oberfläche löste sich auf, sobald man das Getränk in die kleinen, vergoldeten Tassen goss.

Marguerite war stolz auf ihren Kaffee und auf ihr Haus. Beides gehörte ihr und war dank der bereitwillig gewährten und regelmäßig eingehenden Zuwendungen früherer Freunde bezahlt worden. Mit ihren Freunden hatte Marguerite nie Pech gehabt. Sie wählte sie sorgsam aus und pflegte sie sorgsam. Und falls sich ihre Wege doch einmal trennen sollten, sorgte sie dafür, dass diese Trennung angenehm verlief und keinen bitteren Nachgeschmack hinterließ.