2,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Julia

- Sprache: Spanisch

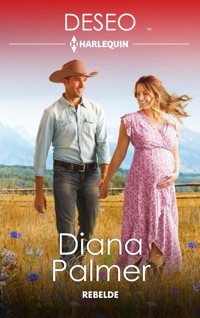

¿Quién habría sospechado que una mujer sofisticada como ella podría enamorarse de un aguerrido ranchero? Unas vacaciones en un rancho de Texas era justo lo que necesitaba la diseñadora de interiores Jennifer King... hasta que conoció al propietario del rancho. El guapísimo Everett Culhane pensaba que pertenecían a mundos diferentes, pero cuando sus bocas se juntaron, Jennifer supo que tendría que hacer suyo al obstinado cowboy.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 187

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.

Núñez de Balboa, 56

28001 Madrid

© 1984 Diana Palmer

© 2014 Harlequin Ibérica, S.A.

Flor de pasión, n.º 1490 - julio 2014

Título original: Passion Flower

Publicada originalmente por Silhouette® Books

Publicada en español en 2004

Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.

Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.

® Harlequin, Julia y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.

® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.

Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.

I.S.B.N.: 978-84-687-4621-0

Editor responsable: Luis Pugni

Conversión ebook: MT Color & Diseño

Capítulo 1

Jennifer King se atusó el cabello al salir del ascensor en la segunda planta del hotel, y avanzó por el pasillo hasta llegar a la habitación doscientos tres. Lanzó una mirada a la puerta cerrada y respiró hondo antes de llamar. Pasó un buen rato antes de que se oyeran pasos dentro y el ranchero, alto y rubio, abriera la puerta.

—La señorita King, de la empresa de trabajo temporal, supongo —le dijo con una sonrisa, tendiéndole la mano—. Robert Culhane.

—Encantada —respondió, devolviéndole la sonrisa y estrechándole la mano. Era más joven de lo que había esperado—. Me dijeron que necesitaba los servicios de una mecanógrafa.

—Bueno, en realidad se trata sólo de escribir unas cartas —respondió el hombre—. He venido aquí para resolver una serie de papeleos que...

—¿Podría dejar esto en algún sitio? —lo interrumpió Jennifer incómoda, señalando el maletín con la máquina de escribir eléctrica que pendía de su mano—. Es que... pesa un poco.

El hombre se hizo a un lado para dejarla entrar.

—Oh, sí, por supuesto, disculpe, no me había dado cuenta —dijo cerrando la puerta mientras ella depositaba el maletín en el suelo—. ¿Se encuentra bien? Parece un poco pálida. Ande, siéntese —la instó tomándola por el brazo y llevándola hasta un silloncito.

—Gracias, estoy bien, no es nada —respondió Jennifer azorada—. Es que he estado varias semanas en cama con neumonía y aún estoy un poco débil.

El hombre tomó asiento frente a ella.

—Lo imagino. Recuerdo que Everett tuvo neumonía hace un par de inviernos y lo dejó desmadejado. Fuma demasiado —murmuró.

—¿Su hermano? —inquirió Jennifer mientras sacaba de su bolso su libreta de notas y un bolígrafo. La señora James, la dueña de la empresa de trabajo temporal le había comentado que se dedicaba a la ganadería junto con su hermano.

Robert Culhane asintió.

—Sí, mi hermano mayor, el que manda..., usted ya me entiende —le respondió.

A Jennifer le pareció advertir una nota de celos en su voz. Levantó la cabeza para mirarlo. Debía rondar los veinticinco años, pocos más que ella, que tenía veintitrés. De inmediato sintió una cierta afinidad con él. Sus padres, que habían fallecido en un desgraciado accidente tres años atrás, no le habían dejado decidir por sí misma qué quería hacer con su vida, y tenía la sensación de que al joven que tenía frente a sí le había ocurrido lo mismo con su hermano.

Abrió la libreta, poniéndola sobre su regazo con el bolígrafo a punto, y cruzó las delgadas piernas. En realidad toda ella era delgada. El estrés de su anterior trabajo en Nueva York había acabado por minar su salud, y la enfermedad había hecho de ella una sombra de lo que había sido. Su cabello rubio tenía ahora un aspecto apagado, sin vida, y sus ojos verdes claros habían perdido el brillo.

—Estoy lista —le dijo—. Podemos empezar cuando quiera.

Robert Culhane se puso de pie y fue a por unos papeles que había dejado sobre una mesita junto a la pared.

—Bien... la primera carta va dirigida a Everett Culhane, rancho Circle C, Big Spur, Texas.

—¿Texas? —repitió Jennifer. De pronto su mirada se había iluminado—. ¿Viven allí?

Robert Culhane enarcó las cejas y sonrió.

—Sí, el nombre de la ciudad, Big Spur, le viene de un rancho enorme que hay cerca. Lleva allí casi un siglo, y ha ido pasando de padres a hijos. El nuestro es muy pequeño comparado con ese monstruo, pero mi hermano tiene muchas esperanzas puestas en nuestras tierras.

—Siempre he querido ver un rancho —le confesó Jennifer—. Mi abuelo trabajó como peón en varios cuando era joven, y de niña siempre estaba contándome historias. De los lugares en los que había estado, del ganado, de los caballos... Perdón —murmuró irguiéndose en el asiento y carraspeando—. No quiero hacerle perder tiempo. Supongo que tendrá muchas cosas que hacer.

—Tranquila, no pasa nada. Pero es curioso, por su aspecto nunca hubiera imaginado que le gustase el campo —comentó Robert Culhane, recostándose en el sillón con los folios en la mano.

—Me encanta el campo —murmuró ella—. Viví en un pueblo hasta los diez años. Tuvimos que mudarnos a Atlanta porque a mi padre le salió allí un trabajo, y me adapté bien, pero siempre eché de menos el campo. La verdad es que aún lo echo de menos —admitió.

—¿Y no ha pensado en volver?

Jennifer meneó la cabeza.

—Ya no me queda allí ningún familiar. Mis padres murieron hace tres años, y tengo algún pariente en la costa oeste, pero son todos parientes lejanos a los que apenas conozco.

—Mi hermano y yo tenemos una situación parecida —dijo Robert Culhane—. Nos criaron nuestros tíos. Bueno, más bien me criaron a mí. Everett no tuvo tanta suerte. Nuestro padre no dejó que... —de pronto se quedó callado, con el rostro contraído, como si estuviera reviviendo un mal recuerdo—. En fin, volvamos con la carta...

Comenzó a dictarle, y Jennifer lo siguió sin problemas. Se preguntó por qué escribiría a su hermano en vez de llamarlo por teléfono, pero no hizo ninguna pregunta al respecto. Al fin y al cabo no era asunto suyo. La carta eran varias páginas con descripciones de toros, razas, pedigríes... Después le dictó una segunda carta, dirigida a un ejecutivo de un banco de Big Spur, detallando el método que los hermanos habían diseñado para devolver un considerable préstamo, y una tercera a un criador de ganado de Carrollton, en el que le daban los detalles del transporte de un toro que el hombre les había comprado.

—Es uno de nuestros mejores toros —le explicó Robert Culhane—. Se lo vendemos para poder pagar otro toro reproductor. Mi hermano quiere un Hereford purasangre, pero como no teníamos suficiente dinero, estamos teniendo que recurrir a vender uno de los nuestros. Lo que estoy intentando es conseguir un comprador que acepte nuestro precio.

—Ya veo —murmuró Jennifer—. Pero... ¿no sería más rápido ponerse en contacto con ellos por teléfono? —sugirió educadamente.

—Oh, sí, ya lo creo, y mi hermano me arrancaría la cabeza. Con decirle que me ha hecho venir aquí en autobús en vez de en avión... Estamos hipotecados hasta el cuello, y dice que hay que ahorrar hasta el último centavo... ¿Ha oído hablar de la tacañería de la gente de Escocia? —le preguntó, mirándola divertido—. Nuestros antepasados eran de allí.

Jennifer sonrió.

—Bueno, es verdad que las llamadas entre un Estado y otro son muy caras —dijo.

—Sí, es verdad, y sobre todo cuando se trata de darle toda esa información —dijo él señalándole con la cabeza la libreta—. Si le envío la carta a mi hermano hoy, le llegará en un día o dos, y entonces, cuando haya considerado las condiciones del vendedor, puede hacerme una llamada y decirme simplemente sí o no. Y, entretanto, yo me ocupo de otros asuntos que tenemos que atender aquí.

—Es un buen sistema —admitió Jennifer.

—Se lo diré de su parte cuando lo vea —se rió él—. Bueno, vamos con las dos últimas. La siguiente va dirigida a...

Le dio un nombre y una dirección de Georgia, y procedió a dictarle la carta. Escribía a un criador al que le preguntaba si podía llamarle al hotel el viernes sobre la una de la tarde. A continuación le dictó la última, a otro criador, también de Georgia, haciéndole la misma petición, pero para las dos de la tarde. Se rió al ver que en los labios de Jennifer se había dibujado una sonrisilla.

—Para hacerse rico hay que controlar los gastos —le dijo—. Aunque no consigo comprender por qué mi hermano está empeñado en hacer esto del modo más difícil. Un amigo geólogo nos ha asegurado que hay petróleo en el linde oeste de nuestras tierras, pero mi hermano se niega en redondo a explotarlo. ¿Puede creérselo? Ahora mismo podríamos ser millonarios, y aquí me tiene dictándole cartas para pedirle a la gente que me llame para ahorrar dinero.

—¿Y por qué no quiere explotar los pozos? —inquirió Jennifer curiosa.

—Porque es un condenado purista —gruñó él—. Dice que no quiere estropear el paisaje. Prefiere matarse intentando rentabilizar el rancho con la cría de ganado, pero tal y como nos van las cosas acabará comiéndose esas vacas con patatas.

Jennifer no pudo evitar echarse a reír ante aquella expresión.

—Lo siento —murmuró azorada—, no pretendía...

—No, si tiene su gracia... —admitió él encogiéndose de hombros—, siempre y cuando no se esté economizando hasta el último centavo, como nosotros —añadió—. Bueno, la dejaré para que las pase a máquina. Voy a bajar a la cafetería. Esta mañana no he desayunado. ¿Quiere que le suba unos sandwiches?

—No, gracias, he comido algo antes de venir —respondió ella con una sonrisa.

—Bien. Bueno, pues estaré de vuelta en media hora o así.

Se puso de pie y dejó los papeles otra vez en la mesita junto a la pared. Se puso la chaqueta, se caló el sombrero vaquero, y salió, cerrando con suavidad tras de sí.

Jennifer mecanografió las cartas con rapidez y eficiencia. Era una suerte que hubiera hecho aquel curso de mecanografía cuando estaba estudiando diseño de interiores en Nueva York.

Sentía algo de lástima por aquel ranchero, y simpatía por su hermano, quien parecía preferir pasar penurias antes que sacrificar sus principios. Un suspiro escapó de sus labios. Texas... Se preguntó cómo sería el rancho Circle C, y mientras acababa de pasar las cartas, se dejó llevar por su mente, imaginándose a sí misma cabalgando por las llanuras. «Sigue soñando, Jenny», se dijo suspirando de nuevo mientras apilaba los folios mecanografiados. Probablemente nunca llegaría a ver Texas.

Justo cuando estaba levantándose del escritorio donde había colocado la máquina de escribir, se abrió la puerta, y reapareció el joven ranchero.

—¿Va a tomarse un descanso? —inquirió con una sonrisa, quitándose el sombrero y dejándolo sobre la mesa.

—No, ya he terminado —respondió Jennifer, sorprendiéndolo.

—¿Ya? —dijo tomando las cartas y repasándolas una por una—. Vaya, sí que es usted rápida... Nos vendría como un ángel caído del cielo en el rancho —murmuró—. A mi hermano le lleva una hora escribir un solo folio. Cada vez que tiene que pasar algo a máquina empieza a echar culebras por la boca. Y la verdad es que hay bastante que mecanografiar: los registros de producción, los registros de los impuestos, las nóminas de los peones... ¿No le interesará un trabajo, por casualidad?

Jennifer contuvo el aliento.

—¿En Texas?

—Tal y como lo dice parece que le esté ofreciendo la luna —le dijo él riéndose.

—No puede imaginarse cómo detesto la ciudad —contestó ella, apartando un mechón de pelo de su rostro—. Como todavía no estoy repuesta del todo no hago más que toser con el humo de los coches, y el apartamento en el que vivo es una lata de sardinas.

Robert Culhane ladeó la cabeza, frotándose la nuca, como si de repente estuviera teniendo dudas.

—Bueno, la verdad es que no sería fácil... tener que trabajar para mi hermano, quiero decir —murmuró—. Tiene un carácter bastante fuerte, ¿sabe? Y tendría que comentárselo primero, y el salario no sería mucho... Y conociendo a mi hermano acabaría usted haciendo de chica para todo. Es que no tenemos una empleada del hogar... —añadió a modo de explicación.

—Oh, no me importaría tener que cocinar o limpiar. Me gustan las tareas de la casa. En realidad soy una persona muy hogareña.

—Bueno, en ese caso... —murmuró él—. ¿Tiene usted teléfono?

Ella frunció los labios y meneó la cabeza.

—Parece que estamos en el mismo barco, ¿eh? —le dijo él con una sonrisa compasiva.

—Pero podría dejarme un mensaje en la empresa de trabajo temporal —se le ocurrió a Jennifer de repente.

—De acuerdo. Voy a estar en la ciudad unos días más, así que cuando hable con Everett llamaré a su empresa antes de volver a Texas, ¿le parece?

—Gracias. Sería estupendo —respondió ella—. Pero, ¿no le causaré problemas con su hermano?

—Tranquila, estoy acostumbrado a lidiar con él. Son muchos años juntos —le dijo guiñándole un ojo—. Y gracias por el magnífico trabajo que ha hecho con las cartas. Le enviaré un cheque a su empresa, ¿de acuerdo?

—De acuerdo.

Cuando salió del hotel, Jennifer se sentía como si fuera flotando, pero al llegar a la empresa de trabajo temporal, la señora James fue tan desagradable como siempre.

—Llegas tarde. He tenido que rechazar a un cliente.

—Lo siento, es que eran varias cartas y el autobús tardó mucho en llegar. Además, había mucho tráfico...

—Está bien, déjate de excusas —la cortó con brusquedad la mujer—. Tengo otro encargo para ti. Un político. Necesita que le mecanografíen el discurso que va a dar, y luego tendrás que hacer varias copias para la prensa. Aquí está la dirección.

Jennifer tomó el papel que le tendía y suspiró. No estaba precisamente a dos manzanas de allí.

—No tienes que llevar máquina, así que déjala ahí. Y puedes irte a casa cuando acabes. Y mañana te quiero ver aquí a primera hora.

Jennifer dejó el maletín en el suelo y volvió a salir a la calle.

Aquella vieja bruja no estaba haciéndole ningún favor al permitirle irse a casa al acabar el encargo. Probablemente entre la ida, y el tiempo que estuviera allí, terminaría bastante tarde.¡Ojalá le saliera lo de ese trabajo en Texas!

El político resultó ser un concejal, y no sólo parecía haberlo pillado de buen humor, sino que además se mostró generoso y le dio una buena propina, así que Jennifer se dio un pequeño homenaje tomando una buena cena en un restaurante de la zona antes de volver al apartamento donde vivía de alquiler. La casera no era la simpatía personificada, pero al menos el precio era barato y el lugar estaba en buenas condiciones.

Se quedó dormida en cuanto se acostó, pero se despertó de madrugada, y no pudo evitar empezar a darle vueltas a las cosas, y a pensar en la pesadilla de la que apenas había salido, en el estrés de la vida que había llevado en Nueva York. Al principio había parecido un sueño que la hubiera contratado una de las agencias de decoración más importantes de la ciudad, pero pronto la fantasía se tornó en una feroz competición por los encargos más jugosos, interminables fiestas a las que tenía que acudir para conseguir clientes, fechas tope que cumplir... Aquello fue demasiado para sus nervios, y su cuerpo acabó pasándole factura.

Lo peor era que ni siquiera había sido elección suya el ir a Nueva York. En Atlanta había sido feliz, pero sus padres habían insistido en que las mejores escuelas de diseño de interiores estaban en Nueva York, y se había dejado convencer. Dos años después de su graduación, morían en un accidente de coche, cuando se dirigían a ver a unos amigos en Navidad. Para entonces, ella tenía ya un puesto en una exclusiva firma de decoración, y, quizá para ahogar el dolor de la soledad y la pérdida, se volcó en el trabajo hasta extremos insospechados. Y así había sido como había acabado con neumonía en un hospital en el que había permanecido varios días del mes de marzo. Se había quedado literalmente sin fuerzas, y en ese mundillo en el que no se le concedía un respiro a nadie, había sido reemplazada enseguida por un joven prometedor recién llegado de Philadelphia, y se había encontrado sin empleo.

No tuvo más remedio que dejar el lujoso apartamento cuyo alquiler de todos modos ya no podía pagar, vender sus pieles y ropa de diseño, las joyas... Y irse al sur. Sin embargo, no había forma de encontrar trabajo en su campo, y finalmente había acabado recalando en la empresa de trabajo temporal de la señora James, aprovechando sus conocimientos de mecanografía.

No era muy religiosa, pero rezó con fervor en ese momento por que le saliera aquel trabajo en Texas. Y, el viernes por la tarde, ocurrió el milagro. Estaba precisamente en la oficina de la empresa de trabajo temporal cuando la señora James le dijo que había una llamada para ella.

—Señorita King —le dijo Robert Culhane al otro lado de la línea—, ¿todavía sigue queriendo ir a Texas?

—¡Oh, sí! —exclamó ella aferrando entre sus dedos el cable del teléfono—. ¡Sí, claro que quiero!

—Pues entonces el lunes veinte, dentro de dos semanas, tenga preparada la maleta y salga temprano para Texas. ¿Tiene un papel y un bolígrafo? Le daré la dirección y le diré cómo llegar.

Jennifer estaba tan emocionada que apenas sí podía escribir.

—No le defraudaré, se lo prometo —le dijo.

—Estoy seguro de ello, señorita King —respondió él—. Bueno, nos vemos el veinte.

—Sí, hasta el veinte —respondió ella, colgando el teléfono, con el rostro resplandeciente de felicidad. ¡No era un sueño, iba a ir a Texas!

—¿Y bien...? —le preguntó la señora James, suspicaz—. ¿Qué quería ese hombre?

«¿Y a usted qué le importa?», sintió deseos de espetarle Jennifer. Pero era demasiado educada para darle una contestación así.

—No voy a seguir trabajando para usted, señora James —le dijo muy tranquila—. A partir de mañana, no vendré más.

La mujer estaba furiosa.

—¿Qué? ¡No puedes marcharte así, sin más! —le gritó.

—Sí que puedo —replicó Jennifer sin perder la calma, pero recuperando su orgullo—. No firmo con usted más que contratos por obra, y no hay nada que me retenga aquí. Y no le debo nada. Es más, he hecho un montón de horas extra que usted no me ha pagado —añadió mirándola fijamente a los ojos.

—Eres una desagradecida —masculló la señora James, poniéndose tiesa como un palo—, una ingrata, eso es lo que eres.

—No, no lo soy —respondió Jennifer, dispuesta a mostrar más clase que ella—. Le estoy agradecida, pero aun así me voy. Que le vaya bien.

Y, con una ligera inclinación de cabeza, se giró sobre los talones y salió de allí.

Y salió de la oficina con paso firme y sin mirar atrás.

Capítulo 2

Aunque era primavera, hacía un calor insufrible cuando Jennifer se bajó del taxi en aquel polvoriento camino vecinal de Big Spur, Texas. Debería haberle pedido al taxista que la llevara hasta la puerta de la casa del rancho, pero no le había parecido que la distancia desde la carretera principal fuera tan larga, y además le habían entrado ganas de caminar, con el cielo tan azul, y todo ese montón de flores silvestres por todas partes. Sin embargo, era evidente que debería haberse dejado llevar por su sentido común y no por su entusiasmo.

Alzó la vista hacia la casa en la lejanía. Tenía dos alturas y la pintura blanca que la recubría estaba desconchándose por varios sitios. Altísimos robles la protegían del sol, los robles más grandes que Jennifer había visto en su vida.

A ambos lados del camino había vallas de madera, grises por la acción del sol y de la lluvia, reforzadas con alambre de espino oxidado, y al otro lado pastaban vacas de color rojizo. Jennifer se quedó observando el amplio horizonte. Siempre había creído que Georgia era grande, pero Texas era inmensa. Era... sencillamente irreal.

Jennifer apartó de su rostro un mechón de su apagado cabello rubio que había escapado del recogido que se había hecho. Debía ser una visión singular en un lugar así con el vestido blanco y las sandalias de tacón a juego que llevaba, pero quería causar una buena impresión. ¡Y vaya una impresión que iba a dar...! El bajo del vestido se había puesto perdido con el polvo rojizo del camino, igual que sus preciosas sandalias... el único par de vestir que le quedaba... Sentía deseos de llorar. Y, para colmo, estaba sudorosa, y se le había hecho una carrera en las medias. No habría podido tener peor aspecto aunque se lo hubiera propuesto.

Además, estaba algo nerviosa ante el hecho de conocer a Everett Culhane, porque la imagen mental que se había formado de él era la de un ranchero seco y de mal carácter. «En fin», se dijo, «no se ha escrito nada de los cobardes». Y, volviendo a tomar su maleta, recorrió la distancia que la separaba de la casa. Sus pisadas resonaron en el porche cuando subió los gastados escalones. Se detuvo frente a la puerta de tela metálica, dejó la maleta en el suelo, se sacudió un poco el polvo del vestido con las manos, y golpeó el marco con los nudillos.

No hubo respuesta, sólo se oía el ruido de un ventilador. La puerta de madera estaba abierta, y se podía ver el interior en penumbra a través de la mosquitera.

—¿Hola? ¿Hay alguien? —llamó.

Con suerte quizá saliera a recibirla el agradable hombre al que había conocido en Atlanta y que le había ofrecido el trabajo, el hermano más joven. Sólo esperaba ser bienvenida.

El sonido de unos pasos firmes y apresurados la sobresaltó. Bueno, al menos había alguien en casa... Lo cierto era que estaba deseando sentarse. Estaba un poco mareada por el calor y la caminata.

—¿Quién demonios es usted? —exigió saber una áspera voz masculina, al otro lado de la puerta de tela metálica.

Jennifer alzó la vista y se encontró con el rostro más adusto y los ojos más fríos que había visto en su vida. No podía articular palabra. Sintió deseos de salir corriendo, pero había recorrido muchos kilómetros, y estaba demasiado cansada.