Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Hanser Berlin

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

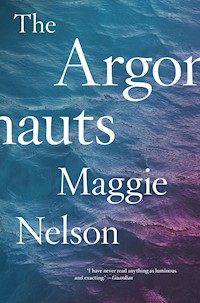

Maggie Nelson wirft Fragen auf, die uns dazu auffordern, neu über Freiheit nachzudenken. Nach "Bluets" und "Die Argonauten" verknüpft sie erneut gekonnt Philosophie mit radikaler Kritik.

Was es heißen könnte, frei zu sein, beschäftigt Maggie Nelson fast ihr ganzes Leben. Kaum ein anderer Wert ist so eng mit unserer Vorstellung vom Menschsein verbunden. Doch seine Bedeutung entgleitet ihr immer wieder. Handelt es sich um einen andauernden Lebenszustand oder um einen einmaligen Moment, der uns befreien wird? Ist Freiheit unerlässlich für Gerechtigkeit und Wohlergehen?

Maggie Nelson erkundet kontroverse Debatten in der Kunstwelt, das Erbe der sexuellen Befreiung, die schmerzhaften Paradoxien der Sucht und die Unabwendbarkeit der Klimakrise und vollzieht damit selbst eine Praxis der Freiheit. Sie bietet keine einfachen Antworten, sondern wirft Fragen auf, die uns dazu auffordern, neu über Freiheit nachzudenken.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 547

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Sammlungen

Ähnliche

Über das Buch

Maggie Nelson wirft Fragen auf, die uns dazu auffordern, neu über Freiheit nachzudenken. Nach »Bluets« und »Die Argonauten« verknüpft sie erneut gekonnt Philosophie mit radikaler Kritik.Was es heißen könnte, frei zu sein, beschäftigt Maggie Nelson fast ihr ganzes Leben. Kaum ein anderer Wert ist so eng mit unserer Vorstellung vom Menschsein verbunden. Doch seine Bedeutung entgleitet ihr immer wieder. Handelt es sich um einen andauernden Lebenszustand oder um einen einmaligen Moment, der uns befreien wird? Ist Freiheit unerlässlich für Gerechtigkeit und Wohlergehen?Maggie Nelson erkundet kontroverse Debatten in der Kunstwelt, das Erbe der sexuellen Befreiung, die schmerzhaften Paradoxien der Sucht und die Unabwendbarkeit der Klimakrise und vollzieht damit selbst eine Praxis der Freiheit. Sie bietet keine einfachen Antworten, sondern wirft Fragen auf, die uns dazu auffordern, neu über Freiheit nachzudenken.

Maggie Nelson

Freiheit

Vier Variationen über Zuwendung und Zwang

Aus dem Englischen von Cornelius Reiber

Hanser Berlin

Leviathan

Auch Wahrheit ist nichts als die Suche danach;

Wie Glück, und wird nicht bestehen.

Selbst diesen Vers frisst schon

Die Säure an. Ewige Suche;

Ein schwacher Windhauch

Kreist, eiskalt.

Wie kann man das sagen?

Möglichst einfach —

Wie müssen reden. Ich traue den Worten nicht mehr,

Dem Uhrwerk Welt. Was unbegreiflich ist,

Ist der »Vorrang des Objekts.« Jeden Tag

Wird der Himmel hell kraft dieser Vormacht

Und wir wurden Gegenwart.

Wir müssen reden. Angst

Ist Angst. Aber wir lassen einander allein.

George Oppen, 1965

Für Iggy,

schon jetzt und in Zukunft

Übersicht

Cover

Über das Buch

Titel

Über Maggie Nelson

Impressum

Inhalt

Einleitung

1.

Kunstlied

2.

Die Ballade des sexuellen Optimismus

3.

Drogenfuge

4.

Blinde Passagiere

Nachwort

Dank

Anmerkungen

Bibliografie

Einleitung

Halt! Stopp, wenn du über Freiheit reden willst

Ich wollte ein Buch über Freiheit schreiben. Spätestens seit das Thema als unerwarteter Subtext in einem Buch von mir über Kunst und Gewalt aufgetaucht war, wollte ich dieses Buch schreiben. Ich hatte damals angefangen, über Gewalt zu schreiben, und dann, zu meiner eigenen Überraschung, festgestellt, dass Freiheit durch die Ritzen drang, Licht und Luft in die stickige Zelle der Gewalt. Als ich schließlich erschöpft von der Gewalt abließ, wandte ich mich der Freiheit direkt zu. Ich fing mit »What is Freedom?« von Hannah Arendt an und begann, Material zu sammeln.

Aber schon bald kam ich wieder vom Weg ab und schrieb ein Buch über Zuwendung.1 Einige meinten, das Buch über Zuwendung sei zugleich eines über die Freiheit — was mir gefiel, weil ich es selbst so empfand. Eine Zeit lang dachte ich, dass ein Buch über Freiheit womöglich gar nicht mehr notwendig wäre — von mir nicht, vielleicht auch von niemand anderem. Gibt es einen ähnlich abgenutzten, ungenauen, ideologisierten Begriff wie »Freiheit«? »Mir war Freiheit früher mal wichtig, aber jetzt geht es mir vor allem um Liebe«, sagte eine Freundin zu mir.2 »Freiheit klingt für mich wie ein korruptes und entleertes Codewort für Krieg, wie ein Exportprodukt, wie etwas, das ein Patriarch ›gewährt‹ oder ›entzieht‹«, schrieb eine andere.3 »Es ist ein weißes Wort«, sagte eine weitere.

Meist sah ich es ähnlich: Warum sollte ich mich nicht einem Wert zuwenden, der weniger umkämpft, dafür aber offensichtlich zeitgemäß und würdig ist, wie etwa Verpflichtung, Hilfsbereitschaft, Zusammenleben, Resilienz, Nachhaltigkeit oder das, was Manolo Callahan als »ungehorsame Gemeinschaftlichkeit« bezeichnet hat?4 Warum nicht anerkennen, dass sich die große Zeit der Freiheit womöglich ihrem Ende zuneigt, dass die anhaltende Obsession mit ihr ein Todestrieb sein könnte? »Deine Freiheit ist mein Tod!«, steht auf den Schildern von Demonstrierenden in Zeiten einer Pandemie; »Deine Gesundheit ist nicht wichtiger als meine Freiheit«, rufen ihnen andere ohne Maske entgegen.5

Und trotzdem konnte ich nicht von ihr lassen.

Ein Teil des Problems liegt im Wort »Freiheit« selbst, dessen Bedeutung keineswegs selbstverständlich oder allgemeingültig ist.6 Tatsächlich funktioniert es eher wie das Wort »Gott«, insofern wir uns bei seiner Verwendung nie sicher sein können, worüber wir überhaupt reden und ob wir über das Gleiche sprechen. (Sprechen wir über negative Freiheit? Über positive Freiheit? Anarchistische Freiheit? Marxistische Freiheit? Abolitionistische Freiheit? Libertarische Freiheit? Die Freiheit weißer Siedler? Die dekoloniale Freiheit? Neoliberale Freiheit? Zapatistische Freiheit? Geistige Freiheit? und so fort). Was alles zu Wittgensteins berühmtem Diktum führt: Die Bedeutung eines Wortes ist sein Gebrauch in der Sprache. Ich musste neulich an diesen Satz denken, als ich auf meinem Uni-Campus an einem Tisch mit einem Transparent vorbeikam, auf dem stand: »Halt! Stopp, wenn du über Freiheit reden willst.« Und ob ich das will!, dachte ich. Also hielt ich an und fragte den jungen weißen Mann, vermutlich Bachelor-Student, über welche Art von Freiheit er reden wolle. Er musterte mich von oben bis unten und sagte dann langsam, mit einem bedrohlichen, aber auch unsicheren Unterton: »Halt die normale alte Freiheit.« Erst da sah ich, dass die Buttons, die er verkaufte, thematisch zu drei Kategorien gehörten: Schutz des ungeborenen Lebens, Hetze gegen links und Recht auf Waffenbesitz.

Dass die Bedeutung eines Worts in seinem Gebrauch liegt, ist, wie Wittgensteins Werk deutlich macht, kein Grund zur Lähmung oder Klage. Es lässt sich vielmehr als Aufforderung verstehen, genau nachzuvollziehen, welches Sprachspiel gespielt wird. Diesen Ansatz verfolgt das vorliegende Buch, in dem »Freiheit« die Rolle eines immer wieder verwendbaren Zugtickets einnimmt, gezeichnet und perforiert von den vielen Bahnhöfen, Händen und Behältnissen, durch die es geht. (Ich borge mir diese Metapher von Wayne Koestenbaum, der damit beschrieb, wie im Werk von Gertrude Stein »ein Wort, oder eine Folge von Wörtern, permutiert, umgestellt wird«. »Was das Wort bedeutet, geht Euch nichts an«, schreibt Koestenbaum, »aber wohin das Wort reist, geht Euch sehr wohl etwas an.«) Denn zu welchen Verwirrungen das Sprechen über Freiheit auch immer führen kann, sie unterscheiden sich ihrem Wesen nach nicht von den Missverständnissen, die wir beim Sprechen über andere Dinge riskieren. Und miteinander sprechen müssen wir, auch oder gerade, wenn wir, wie George Oppen es einmal formuliert hat, »den Worten nicht mehr trauen«.

Eine Krise der Freiheit

Rückblickend scheint mir mein Festhalten an dem Begriff zwei Gründe zu haben.

Der erste wurzelt in meiner schon lange währenden Frustration über die Vereinnahmung des Wortes durch die Rechte (wie am Tisch des jungen Mannes mit seinen Buttons). Diese Vereinnahmung vollzieht sich bereits seit Jahrhunderten: Der Leitspruch »Freiheit für uns, Unterwerfung für euch« ist in den USA so alt wie das Land selbst. Die Rechte hat ihren Einsatz jedoch noch einmal erheblich erhöht nach den 1960er Jahren, in denen »Freiheit«, wie der Historiker Robin D. G. Kelley in Freedom Dreams schreibt, »das Ziel [war], das unser Volk anstrebte; free war ein Verb, ein Akt, ein Wunsch, eine militante Forderung. Ich erinnere mich noch gut an Slogans wie ›Free the land‹, ›Free your mind‹, ›Free South Africa‹, ›Free Angola‹, ›Free Angela Davis‹, ›Free Huey‹«. In nur wenigen brutalen, neoliberalen Jahrzehnten wurde der Schlachtruf der Freiheit, wie er im Mississippi Freedom Summer, in den Freedom Schools, Freedom Riders, der Women’s Liberation und Gay Liberation erklungen war, von Bewegungen wie dem Freedom Caucus, der American Freedom Party, Kapitalismus und Freiheit, Operation Enduring Freedom, dem Religious Freedom Act und dergleichen übernommen. Diese Verschiebung hat politische Philosoph*innen (wie Judith Butler) dazu veranlasst, unsere Zeit als eine »postliberatorische« zu bezeichnen — wobei, wie der Dichter und Philosoph Fred Moten anmerkt, »prä-« genauso treffend wäre.7 So oder so könnte die Debatte darüber, wo wir uns zeitlich im Verhältnis zur Freiheit gerade befinden, als Symptom der von Wendy Brown beschriebenen »Krise der Freiheit« gelesen werden, »in der die verschiedenen antidemokratischen Kräfte unserer Zeit« (die selbst in sogenannten Demokratien gedeihen können) Subjekte hervorgebracht haben — einschließlich derer, die »unter dem Banner ›progressiver Politik‹« agieren —, denen »die Orientierung über den Wert der Freiheit abhandengekommen« zu sein scheint und die zugelassen haben, dass »die Sprache des Widerstands die Leerstelle füllt, die eine umfassendere Praxis der Freiheit hinterlassen hat.«8 Angesichts einer solchen Krise eröffnete das Festhalten am Begriff eine Möglichkeit, sich dieser Ersetzung zu verweigern, die verbliebenen oder durch das Vakuum neu entstandenen Potenziale des Wortes zu prüfen und sich zu behaupten.

Der zweite Grund — der den ersten verkompliziert — ist meine langjährige Skepsis gegenüber der emanzipatorischen Rhetorik vergangener Epochen, insbesondere gegenüber einer, die Befreiung als einmaliges Ereignis oder Ereignishorizont behandelt. Nostalgie gegenüber früheren Vorstellungen von Befreiung — von denen viele auf Mythologien der Offenbarung, gewaltsamen Umbrüchen, revolutionärem Machismo und teleologischem Fortschrittsdenken beruhen — scheint mir angesichts der Herausforderungen unserer Zeit, wie etwa der Erderwärmung, meist unbrauchbar, wenn nicht sogar schädlich. »Freiheitsträume«, die sich die Ankunft der Freiheit durchweg als großen Tag der Abrechnung ausmalen (wie Martin Luther Kings »Tag, an dem alle Kinder Gottes … sich die Hände reichen und die Worte des alten Negro-Spirituals singen: ›Endlich frei! Endlich frei! Gott dem Allmächtigen sei Dank, wir sind endlich frei!‹« …), können uns elementar dabei helfen, uns wünschenswerte Zukünfte vorzustellen. Sie können uns aber auch darauf konditionieren, Freiheit als ein Ereignis in der Zukunft zu betrachten und nicht als eine andauernde gegenwärtige Praxis, etwas, das bereits stattfindet. Es ist ein ebenso schwerwiegender Fehler, feindlichen Kräften die Freiheit zu überlassen, wie krampfhaft an auswendig gelernten, verstaubten Freiheitskonzepten festzuhalten.

Für mich ist aus diesem Grund Michel Foucaults Unterscheidung zwischen Befreiung (als einem momentanen Akt) und Praktiken der Freiheit (als etwas Andauerndem) zentral, die er so beschreibt: »Die Befreiung eröffnet ein Feld für neue Machtbeziehungen, die es durch Praktiken der Freiheit zu kontrollieren gilt.« Mir gefällt dieser Gedanke ausgesprochen gut; ich würde sogar so weit gehen, ihn zu einem Leitprinzip dieses Buches zu erklären. Einige werden das sicherlich als heftigen Downer empfinden (Machtbeziehungen? Kontrolle? Geht es nicht gerade darum, das alles loszuwerden? Vielleicht — aber seid vorsichtig, was ihr euch wünscht). Darum geht es Brown, wenn sie schreibt, dass die Freiheit zur Selbstregierung »eher des einfallsreichen und umsichtigen Gebrauchs der Macht bedarf als der Rebellion gegen Autorität; sie ist sachlich, anstrengend und elternlos«. Ich glaube, sie hat Recht, auch wenn »sachlich, anstrengend und elternlos« ein schwieriger Schlachtruf ist, insbesondere für diejenigen, die sich ohnehin schon erschöpft und wenig umsorgt fühlen. Ich finde den Ansatz aber weitaus inspirierender und praktikabler, als auf die »›große Nacht‹ der Befreiung« zu warten, wie der französische Wirtschaftswissenschaftler Frédéric Lordon es formuliert hat, »auf den apokalyptischen Showdown, gefolgt vom plötzlichen und wundergleichen Anbruch einer völlig anderen Art menschlicher und sozialer Beziehungen«.

Unsere Hoffnung auf diese große Nacht aufzugeben, könnte, so Lordon, »das beste Mittel sein, die Idee der Befreiung zu retten«; dem stimme ich zu. Momente der Befreiung — wie die des revolutionären Umbruchs oder persönlicher »Höhepunkte« — sind insofern von enormer Bedeutung, als sie uns bewusst machen, dass Verhältnisse, die vormals unveränderlich schienen, es nicht sind, und die Möglichkeit eröffnen, den Kurs zu ändern, Unterdrückung zu mindern, neu anzufangen. Doch ist es die Praxis der Freiheit — das heißt der Morgen danach und der darauffolgende —, die im Glücksfall den größten Teil unseres Lebens einnimmt. Von diesem unendlichen Experiment handelt dieses Buch.

Der Knoten

»Egal, für welche Sache man wirbt, man muss sie in der Sprache der Freiheit verkaufen«, hat der republikanische Abgeordnete und Gründer von »FreedomWorks« Dick Armey einmal gesagt. Wie auch immer ich zu Dick Armey stehen mag, die Arbeit an diesem Buch hatte ich in der Annahme begonnen, dass seinem Diktum in den USA eine relativ stabile Gültigkeit beschieden sein würde. Als ich mich jedoch ans Schreiben machte, war es Herbst 2016 und Armeys Diktum in rascher Auflösung begriffen. Nach Jahrzehnten von »Freedom Fries«, »Freedom’s Never Free« und des Freedom Caucus schien die Rhetorik der Freiheit nun auf dem Rückzug und Proto-Autoritarismus an ihre Stelle zu treten. Im Vorfeld der Wahl verbrachte ich mehr Zeit, als ich mir eingestehen möchte, damit, Trumps Anhänger*innen im Internet dabei zu beobachten, wie sie immer neue Kosenamen für einen Despoten ersannen — zum Beispiel »der Patriarch«, »der König«, »Daddy«, »der Pate«, »der Allvater« oder, mein persönlicher Favorit, »Gott-Kaiser Trump«. Und ich spreche nicht nur von der 8Chan-Community; nach der Wahl verschickte das Republican National Committee einen Weihnachts-Tweet, der »die frohe Botschaft von einem neuen König« verkündete, ein Ausblick auf alles, was kommen sollte. Verschiedene Word Clouds haben seitdem bestätigt, dass »Freiheit« in Trumpspeak kaum vorkommt, außer in der zynischen Beschwörung der »Redefreiheit«, die Trolle einfordern, oder in Trumps entsetzlicher Version von »Freiheit als Straffreiheit« (»Wenn du ein Star bist, kannst du machen, was du willst.«).9 Selbst der Versuch der Regierung im Jahr 2019, »Freedom Gas« als Bezeichnung für Erdgas durchzusetzen, klang eher nach einer absichtlich skatologischen Farce als nach ernstzunehmendem ideologischen Branding.

In den folgenden Jahren schrie es selbst in den Zeitungskiosks der Flughäfen von jeder Titelseite: Wie Demokratien sterben, Faschismus: Eine Warnung, Über Tyrannei, Die Autokratie überstehen und Der Weg in die Unfreiheit. Wendy Browns Warnung vor einem »existenziellen Verschwinden der Freiheit aus der Welt« schien sich also erneut zu bestätigen, ebenso wie ihre Sorge, dass die jahrzehntelange Priorisierung von Marktfreiheiten zu Lasten von demokratischen Freiheiten bei einigen dazu geführt hat, dass sie die Sehnsucht nach der Freiheit der Selbstregierung verloren und stattdessen Geschmack an der Unfreiheit gefunden haben, vielleicht sogar an einem Begehren nach Unterwerfung. Diese Sorgen ließen mich immer wieder an James Baldwins Beobachtung in Nach der Flut das Feuer denken: »Außerdem habe ich nur ganz wenige Menschen kennengelernt — darunter kaum Amerikaner —, die das echte Bedürfnis hatten, frei zu sein. Freiheit ist schwer zu ertragen.«

In einem solchen Klima war es verlockend, ein Buch zu schreiben, das darauf abzielt, »uns hinsichtlich des eigentlichen Wertes der Freiheit neue Orientierung zu verschaffen« oder mich und andere dazu zu ermutigen, an die Seite von Baldwins wenigen Menschen zu treten, die das echte Bedürfnis haben, frei zu sein. Solche Beschwörungen beginnen üblicherweise mit einem entschiedenen Einsatz zur Frage, was Freiheit ist oder sein sollte, so wie in dem Band The Hawthorn Archives: Letters from the Utopian Margins der Soziologin Avery F. Gordon, in dem sie dem »politischen Bewusstsein entlaufener Sklaven, von Deserteuren, für die Abschaffung von Gefängnissen kämpfenden Abolitionisten, dem gemeinen Volk und anderen Radikalen« einen »flüchtigen Raum« bietet und, angelehnt an Toni Cade Bambara, schreibt: »Freiheit […] ist nicht das Ende der Geschichte oder ein schwer fassbares, nie erreichbares Ziel. Sie ist kein besserer Nationalstaat, auch wenn er sich als Kooperative verkleidet. Sie ist kein ideales Regelwerk, das unabhängig von den Menschen existiert, die es erschaffen haben und nach ihm leben. Und sie ist ganz sicher nicht das Recht, das wirtschaftliche, soziale, politische oder kulturelle Kapital zu besitzen, um andere zu beherrschen und mit ihrem Glück Handel auf einem monopolistischen Markt zu treiben. Freiheit ist der Prozess, durch den man eine Praxis entwickelt, die einen für Knechtschaft unverfügbar werden lässt.«

Ich habe vielen solcher Beschwörungen Kraft und Inspiration zu verdanken.10 Aber sie sind letztlich nicht mein Stil. Ich werde auf den folgenden Seiten weder eine Krise der Freiheit diagnostizieren und Vorschläge zu ihrer Überwindung (oder unserer Besserung) unterbreiten noch die politische Freiheit in den Mittelpunkt stellen. Stattdessen beschäftige ich mich mit der empfundenen Komplexität des Freiheitsdrangs in vier verschiedenen Bereichen — Sex, Kunst, Drogen und Klima —, in denen ich das Nebeneinander von Freiheit, Zuwendung und Zwängen als besonders vertrackt und drängend wahrnehme. In jedem der Bereiche geht es mir darum, wie Freiheit mit sogenannter Unfreiheit verknotet scheint und durchwachsene Erfahrungen von Zwang Disziplin, Möglichkeiten und Kapitulation erzeugt.

Da wir — oft richtigerweise — dazu neigen, Unfreiheit mit repressiven Verhältnissen zu assoziieren, die zu ändern wir uns anstrengen können und sollten, leuchtet es ein, dass wir den Knoten aus Freiheit und Unfreiheit instinktiv als Quelle von Perfidie und Schmerz ausmachen. Um aufzudecken, wie sich Herrschaft als Befreiung tarnt, sehen wir uns gezwungen, die Fäden des Knotens zu entwirren, in der Hoffnung, die emanzipatorischen von den unterdrückerischen zu trennen. Das gilt insbesondere, wenn es um die enge Verbindung von Sklaverei und Freiheit in der Geschichte des Westens und im westlichen Denken geht — sowohl, wie sie sich gemeinsam entwickelt und gegenseitig Bedeutung verliehen haben, als auch die Art und Weise, wie Weiße den Diskurs der Freiheit seit Jahrhunderten geschickt eingesetzt haben, um sie anderen nur mit Verzögerung oder Einschränkungen zu gewähren oder ganz zu verwehren.11 Dieser Ansatz ergibt ebenfalls Sinn, wenn es das Ziel ist, die ökonomischen Ideologien zu entlarven, die Freiheit an die Bereitschaft koppeln, eine Sklavin des Kapitals zu werden.12

Wenn wir es uns aber erlauben, und sei es nur für eine Weile, unsere Aufgabe nicht ausschließlich darin zu sehen, Herrschaftsverhältnisse aufzudecken und zu verurteilen, werden wir vielleicht feststellen, dass im Knoten aus Freiheit und Unfreiheit mehr zu finden ist als eine Blaupause für vergangene und gegenwärtige Regime der Brutalität. Denn genau hier vermischen sich Souveränität und Selbstaufgabe, Subjektivität und Unterwerfung, Autonomie und Abhängigkeit, Erholung und Bedürftigkeit, Verpflichtung und Verweigerung, das Übernatürliche und das Sublunare — manchmal ekstatisch, manchmal desaströs. Genau hier werden wir der Illusion beraubt, dass jedes Selbst sich ausschließlich oder auch nur hauptsächlich nach Kohärenz, Lesbarkeit, Selbstregierung, Handlungsfähigkeit, Macht oder sogar bloßem Überleben sehnt. Eine solche Destabilisierung mag hip klingen, kann aber auch beunruhigend, deprimierend und destruktiv sein. Auch das alles gehört zum Freiheitsdrang dazu. Wenn wir uns die Zeit nehmen, das zu ergründen, fühlen wir uns in den Mythen und Parolen der Freiheit vielleicht weniger gefangen, weniger gelähmt und entmutigt durch ihre Paradoxien und ihren Herausforderungen mehr gewachsen.

Verstrickung/Entfremdung

In The Story of American Freedom beschreibt der Historiker Eric Foner, wie das Freiheitsverständnis der Amerikaner*innen lange Zeit durch binäre Oppositionen strukturiert war; angesichts der grundlegenden Rolle der Sklaverei und ihres Nachlebens ist die wichtigste seit nunmehr 400 Jahren die Spaltung zwischen Schwarz und weiß, was die Bedeutung von Freiheit betrifft.13 In einem Essay aus dem Jahr 2018 über den Musiker Kanye West skizziert Ta-Nehisi Coates diese Binarität in drastischen Worten und beschreibt »weiße Freiheit« als

Freiheit ohne Konsequenzen, Freiheit ohne Kritik, Freiheit, stolz und ignorant zu sein; Freiheit, von einem Volk im einen Moment zu profitieren und es im nächsten im Stich zu lassen; eine Stand-Your-Ground-Freiheit, Freiheit ohne Verantwortung, ohne eingebrannte Erinnerungen; ein Monticello ohne Sklaverei, eine konföderierte Freiheit, die Freiheit von John C. Calhoun, nicht die Freiheit von Harriet Tubman, die von dir fordert, dass du deine eigene riskierst; nicht die Freiheit von Nat Turner, die von dir fordert, dass du sogar noch mehr riskierst, sondern die Freiheit eines Eroberers, die Freiheit der Starken, die sich auf Antipathie oder Gleichgültigkeit gegenüber den Schwachen gründet, die Freiheit der Türverriegelungsknöpfe in den Büros von Vergewaltigern, der Pussy Grabber, und fuck you anyway, bitch; die Freiheit des Öls und der unsichtbaren Kriege, die Freiheit der mit roten Linien demarkierten Vorstädte, die weiße Freiheit von Calabasas.

Dieser Freiheit stellt er die »Schwarze Freiheit« gegenüber, die nach Coates auf einem »Wir« anstatt einem »Ich« gründet und die »Geschichte, Traditionen und Kämpfe nicht als Bürde, sondern als Anker in einer chaotischen Welt erlebt« und dazu fähig ist, Menschen »wieder in Verbindung… wieder nach Hause« zu bringen.

Diesem Buch liegt die Überzeugung zugrunde, dass unsere gesamte Existenz, einschließlich unserer Freiheiten und Unfreiheiten, in einem »Wir« statt in einem »Ich« gründet, dass wir aufeinander angewiesen sind, ebenso wie auf nichtmenschliche Kräfte, die sich unserem Verstand und unserer Kontrolle entziehen. Dies gilt unabhängig davon, ob man für eine »Nobody’s free until everybody is free«-Version der Freiheit (à la Fannie Lou Hamer) oder für eine »Don’t tread on me«-Variante eintritt, selbst wenn letztere darauf abzielt, unsere Verbundenheit zu bestreiten. Zugleich ist mir bewusst, dass auch das leidenschaftlichste Beharren auf unserer gegenseitigen Abhängigkeit oder Verstrickung zunächst nichts als eine Beschreibung unserer Situation ist; es gibt nicht vor, wie wir unsere Leben zu gestalten haben. Die Frage ist nicht, ob wir verstrickt sind, sondern wie wir in dieser Verstrickung handeln, leiden und tanzen.

Trotz seiner nützlichen und präzisen begrifflichen Differenzierung wird am Ende von Coates’ Essays deutlich — auch ihm selbst, glaube ich —, dass eine Freiheit, die in einem »Wir« und nicht in einem »Ich« verwurzelt ist, selbst gespalten ist durch eigene Komplexitäten, Komplexitäten, denen dieses Buch gewidmet ist. Über den Niedergang Michael Jacksons schreibt Coates zum Beispiel: »Es ist oft einfacher, den Weg der Selbstzerstörung zu wählen, wenn man nicht bedenkt, wen man dabei mitnimmt; betrunken auf der Straße zu sterben, wenn man den Verlust als seinen eigenen erlebt und nicht als den der Familie, Freunde und der Gemeinschaft.« Ein stärkeres Bewusstsein für unsere Verstrickung kann als bereichernd empfunden werden, aber auch als irritierend oder schmerzhaft; wenn wir feststellen, dass unser Wohlergehen mit dem Verhalten anderer Menschen zusammenhängt, kann der Wunsch, sie infrage zu stellen, zu kontrollieren oder zu verändern, so aussichtslos wie intensiv sein. Das volle, klare Bewusstsein dafür, dass die eigenen Bedürfnisse, Wünsche oder Zwänge mit denen anderer kollidieren oder anderen Schmerz zufügen können — selbst denen, die man mehr liebt als alles andere auf der Welt —, führt nicht unbedingt zur Einsicht. Der Zustand der Sucht macht das, wie wir sehen werden, auf schmerzhafte Weise deutlich. Aber die Sucht ist nicht das einzige Handlungsfeld, in dem dieses Dilemma zutage tritt.

Manche Menschen können und werden dort keine Zuflucht finden, wo andere meinen sie finden zu können oder zu müssen; manche verzichten bewusst auf Ankerpunkte für ihre Fluchtlinien; manche lehnen die von anderen verfügten moralistischen Erlasse instinktiv ab; manche finden, und sei es gezwungenermaßen, mehr Trost oder Halt im Nomadentum, im kosmischen Hoboismus, in der unvorhersehbaren oder ungehobelten Identifikation, unleserlichen Akten des Ungehorsams, der Obdachlosigkeit oder im Exil als an einem Ort namens Zuhause oder Heimat. Solchen Figuren, Wegen und Abwegen gilt die besondere Aufmerksamkeit dieses Buches, da sie für mich nicht unweigerlich die Umarmung toxischer Ideologien anzeigen. Aus einem anderen Blickwinkel betrachtet stellen sie sich vielleicht als weitere Erscheinungsformen unserer elementaren Verstrickung heraus und nicht als Zeichen unserer unauflösbaren Entfremdung (die Begriffe stammen von Denise Ferriere da Silva, aus ihrem Essay »On Difference Without Separability«). Der Frage nachzugehen, wie eine Gemeinschaft gestaltet werden kann, die nicht auf dem Ausschluss solcher Figuren und Wege beruht, die Freiheit und Verpflichtung nicht reflexartig gegeneinander ausspielt, ist das tiefste Anliegen dieses Buches.

Freiheit gegen Verpflichtung auszuspielen, verstetigt mindestens zwei große Probleme. Das erste ist ein strukturelles. Wie Brown es in States of Injury formuliert: »Eine Freiheit, deren begriffliches und praktisches Gegenteil die Belastung ist, kann zwangsläufig nicht ohne sie existieren; befreite Wesen als per definitionem unbelastete hängen existenziell von belasteten Wesen ab, die überhaupt erst durch die Freiheit ersterer belastet werden.« Das zweite Problem ist insofern affektiver Natur, als der Ruf nach Verbindlichkeit, Pflicht, Schuld und Sorge leicht etwas bedrückend Moralistisches annehmen kann, das eher auf Scham, Kapitulation und dem Gefühl ethischer Überlegenheit über andere beruht als auf einer freien Entscheidung aus Überzeugung. (Man denke nur an den entnervten Satz: »Ich weiß nicht, wie ich dir erklären soll, dass du dich um deine Mitmenschen sorgen sollst«, der während der COVID-Pandemie auf T-Shirts und Häuserfassaden auftauchte. Obwohl mir am Tag bestimmt zehn verschiedene Varianten dieses Satzes durch den Kopf gehen, ist mir klar, dass davon auszugehen, es gäbe ein »Du«, das es nötig hat, von mir Empathie erklärt zu bekommen, die ersehnte Veränderung recht unwahrscheinlich macht). In einem Interview am Ende von The Undercommons spricht Stefano Harney diesen Moralismus an und versucht, einen anderen Weg aufzuzeigen: »Es geht also nicht darum, dass wir anderen Menschen in diesem unserem Wirtschaftssystem nichts schulden oder dass du deiner Mutter nichts schuldest, sondern dass das Wort ›schulden‹ verschwindet und durch ein anderes Wort ersetzt wird, eins, das fruchtbarer sein müsste.« Ich weiß weder, wie dieses Wort lauten könnte, noch, ob ich danach zu leben wüsste, wenn ich es denn fände. Aber ich bin mir sicher, dass eine solche Suche in die richtige Richtung führt.

Freedom is mine and I know how I feel

Zu meinem großen Glück erwies sich Arendts »What is Freedom?« als wunderbar perverser Ausgangspunkt. Legt Arendt doch gerade in diesem Text ausführlich ihre Überzeugung dar, dass »innere Freiheit« nicht nur irrelevant sei für die politische Freiheit, diese (für Arendt) alles entscheidende Möglichkeit des Handelns im öffentlichen Raum, sondern ihr genaues Gegenteil.

Wie zuvor Nietzsche hielt auch Arendt die innere Freiheit für eine bedauernswerte Täuschung, einen Trostpreis für die Machtlosen. Nach ihrer Darstellung keimte das Konzept erstmals in der griechischen Antike auf, gelangte jedoch erst mit dem Aufstieg des Christentums zur vollen Blüte, dessen Grundannahme einer Seligkeit der Sanftmütigen Nietzsche bekanntlich als »Sklavenmoral« beschrieb. Laut Arendt gibt es »in der gesamten Geschichte der großen Philosophie von den Vorsokratikern bis zu Plotin, dem letzten antiken Philosophen, keine Auseinandersetzung mit der Freiheit«; Freiheit tritt erstmals bei Paulus, dann bei Augustinus in Erscheinung, in ihren Berichten über religiöse Bekehrung — eine Erfahrung, die sich vor allem dadurch auszeichnet, dass sie trotz (oder wegen) der repressiven äußeren Verhältnisse innere Gefühle der Befreiung hervorruft. Das Erscheinen der Freiheit auf der philosophischen Bühne, schreibt sie, sei das Ergebnis der Bemühungen verfolgter oder unterdrückter Völker gewesen, »zu einer Figur zu gelangen, durch die man in der Welt ein Sklave und dennoch frei sein kann«. Arendt verwirft dieses Oxymoron in der Annahme, es gäbe hier nichts Lohnenswertes zu finden. Und warum sollte es sie auch interessieren, wenn sie überzeugt war, dass Freiheit »ohne einen politisch garantierten öffentlichen Bereich keine weltliche Realität« habe. »Sie mag als Wunsch oder Wille oder Hoffnung oder Sehnsucht in den Herzen der Menschen wohnen, aber das menschliche Herz ist, wie wir alle wissen, ein sehr dunkler Ort, und was immer sich in seiner Dunkelheit abspielt, wird man kaum nachweisbare Tatsachen nennen können.«

In ihrer Abrechnung mit dem Neoliberalismus weitet Wendy Brown dieses Argument noch aus und schreibt, dass »die Möglichkeit, dass man sich ›ermächtigt fühlen‹ kann, ohne es zu sein, ein wichtiges Legitimationselement für die antidemokratischen Dimensionen des Liberalismus darstellt«. Ich verstehe den Punkt: Sich frei oder selbstbestimmt fühlen, während man, zum Beispiel, gleichzeitig seine gesamten persönlichen Daten einem unternehmensförmigen Überwachungsstaat freiwillig zur Verfügung stellt; oder mit hoher Geschwindigkeit ein benzinbetriebenes Auto fahren, dessen Emissionen zum Niedergang allen Lebens auf diesem Planeten beitragen; ausgelassen bei der Pride Parade feiern und dabei Berge von Plastikmüll hinterlassen, der die Ozeane zerstört; ein Buch über das Gefühl der Freiheit schreiben, während korrupte, geozidale Rassisten uns Richtung Autokratie drängen und unser kollektives Vertrauen plündern, all das kann man natürlich leicht als die Selbsttäuschungen eines Naivlings abtun. Die Frage ist, wie man eine solche Verschränkung anerkennt, ohne dabei aus der Entlarvung, der Reinheit und dem unguten Gefühl einen Fetisch zu machen. (Man denke zum Beispiel an die verblüffende Gleichung des ehemaligen demokratischen Kongressabgeordneten Barney Frank, mit der er Aktivist*innen weismachen wollte, dass ein gutes Gefühl ein Zeichen schlechter Arbeit sei: »Wenn euch eine Sache wirklich am Herzen liegt, und ihr euch dafür in einer Gruppe engagiert, deren Aktionen Spaß machen und das Solidaritätsgefühl untereinander stärken, könnt ihr mit ziemlich großer Sicherheit davon ausgehen, dass ihr eurer Sache nichts Gutes tut.« Lassen wir einfach mal die Frage beiseite, wie wir eine Welt aufbauen und bewohnen sollen, die Spaß macht und inspirierend und voller Solidarität mit anderen ist, wenn wir auf dem Weg dahin keine Erfahrungen sammeln können, wie man auf solche Dinge zugreift und sie genießt. Sich schlecht zu fühlen, ist die Voraussetzung für die Erschaffung der Welt, in der wir leben wollen, verstanden?)14

Auch Baldwin war sich der Gefahren sehr wohl bewusst, die mit der Konzentration auf die sogenannte innere Freiheit verbunden sind, wenn sie auf Kosten des Erwerbs und der Ausübung realer politischer Macht geht. Aber er warnte zugleich eindringlich davor, erstere beim Kampf um letztere außer Acht zu lassen. Tatsächlich geht sein Text nach der Bemerkung, dass Freiheit schwer zu ertragen sei, so weiter: »Man könnte einwenden, ich spräche in geistigen Kategorien von politischer Freiheit, aber die politischen Institutionen jedes Landes werden immer vom geistigen Zustand dieses Landes bedroht und letztlich beherrscht.«

Immer bedroht und letztlich beherrscht. Was heißt das? Die Demoskopen könnten sich noch so sehr anstrengen, ein solches Verhältnis lässt sich weder quantifizieren noch grafisch darstellen. Für den geistigen Zustand gibt es keine Maßeinheit, die Arendts Anspruch an »nachweisbare Tatsachen« gerecht werden würde. Aber wenn die Trump-Ära, zusammen mit den Desinformationskampagnen, die ihr den Weg bahnten, eine Sache deutlich gemacht hat, dann die, dass »Politik immer emotional ist«.15 Und somatisch: Unsere libidinösen Regungen sickern durch, werden in Binärcode umgewandelt und kommen in Form von Social-Media-Kriegen zu uns zurück, was sich sowohl auf unsere emotionale und körperliche Verfassung als auch auf die Ergebnisse an der Wahlurne auswirkt. Es gibt Leute, deren Hände fangen an zu zittern, die Bluthochdruck oder Sodbrennen bekommen, wenn sie mitansehen, wie Kinder an der Grenze von ihren Eltern getrennt werden; eine »Black Lives Matter«-Aktivistin, die den Tod ihres Bruders durch Polizeigewalt betrauert, fällt durch einen Asthmaanfall ins Koma und stirbt mit 27 Jahren; chronische Schmerzen, Missbrauch und selbstverletzendes Verhalten nehmen dramatisch zu aufgrund des Versagens der Regierung im Umgang mit einer Pandemie. Angesichts dieses Strudels sollten wir uns nicht von der Dunkelheit des menschlichen Herzens abschrecken lassen und sollten genauso wenig an die klare Trennung zwischen ihr und dem glauben, was Arendt als »weltliche Realität« bezeichnet.16

Stattdessen könnten wir uns fragen: Warum wird das Projekt des Sich-gut-Fühlens »fast immer als Obszönität betrachtet, sowohl von denen, die das Sagen haben, als auch von denen, die sich ihnen widersetzen«, wie Moten es formuliert hat?17 Was haben »sich gut fühlen« und »sich frei fühlen« miteinander zu tun? Wie hat sich die — zutiefst amerikanische — Behauptung, dass Freiheit zu Wohlbefinden führt oder mehr Freiheit zu mehr Wohlbefinden, auf unser Verständnis (oder unsere Erfahrung) beider Begriffe ausgewirkt?18 Wie können wir unterscheiden — und wer darf diese Unterscheidung überhaupt treffen —, welche Arten des »Sich-frei-Fühlens« und »Sich-gut-Fühlens« von bösartigen Absichten herrühren oder diese hervorbringen (oder gar die Sünde selbst — daher das Heraufbeschwören von Obszönität, was wörtlich »vor dem Schmutz stehen« bedeutet) und welche Arten fruchtbar und transformativ sind? Wie kann man darüber sprechen, was es heißt, sich frei oder gut zu fühlen, ohne dabei zu vergessen, dass sich für manche Leute, wie Nietzsche uns erinnert, der Wille zur Macht »gut anfühlt«?19 Was ist mit den guten Gefühlen, die durch Zwang, Pflicht oder die Aufgabe der eigenen Freiheit entstehen, und den schlechten, die entstehen, wenn man sich entwurzelt, nicht gebraucht fühlt oder Freiheit nur für sich selbst sichert? Was ist mit der elektrisierenden, verhängnisvollen Freiheit, »nichts mehr zu verlieren« zu haben, bei der der Tod als Asymptote oder Endspiel dienen kann? Freedom is mine, and I know how I feel, sang Nina Simone in einem Lied mit dem Titel — welchem sonst — »Feeling Good«. Wer bin ich, wer ist irgendwer, sie eines falschen Bewusstseins zu bezichtigen, ihrem Freiheitsgefühl die Wirkmächtigkeit abzusprechen, die Fähigkeit, sich zu übertragen, und seinen Wert an und für sich? Wie kann irgendjemand behaupten, das gesamte Wesen und Ausmaß dieser Übertragung zu kennen und beurteilen zu können, die sich über die Zeiten hinweg erstreckt, unkontrollierbar ist, noch immer in Bewegung, auch während ich dies schreibe?

Bei der Auseinandersetzung mit solchen Fragen lasse ich mich von den Worten des Anthropologen David Graeber leiten, der in Possibilities schrieb: »Revolutionäres Handeln ist keine Form der Selbstaufopferung, keine erbitterte Hingabe und Bereitschaft, alles zu tun, was nötig ist, um eine zukünftige Welt der Freiheit herbeizuführen. Es ist vielmehr das trotzige Beharren darauf, so zu handeln, als sei man bereits frei.« Auf den folgenden Seiten gilt die Aufmerksamkeit besonders Figuren, die auf diese Weise handeln, da ich die Grenze zwischen einem Handeln »als ob« und tatsächlichem »so sein« für verschwommen, ja illusorisch halte. Ich nehme mich in Acht vor denen, die den Anspruch erheben, diese Grenze klar ziehen und über sie wachen zu können, wie auch vor jenen, die in Abrede stellen oder verschleiern wollen, wie buchstäblich ansteckend es sein kann, wenn wir uns frei fühlen, gut fühlen, ermächtigt fühlen, uns als Gemeinschaft empfinden, unsere Macht spüren, und wie so nicht nur die Illusion einer Trennung der Sphären, sondern auch unserer eigenen vermeintlichen Identitäten überwunden werden kann.20

Geduldige Arbeit

Dass das Buch über Freiheit auch ein Buch über Zuwendung wurde, hat mich nicht wirklich überrascht; dieser Verflechtung habe ich schon in der Vergangenheit nachgespürt. Überrascht hat mich eher, dass das Schreiben über Freiheit und mitunter auch über Zuwendung bedeutete, zudem über Zeit zu schreiben.

Ich habe für dieses Buch lange gebraucht. Oder zumindest hat es sich lange angefühlt. Von allen Genres scheint Kritik dasjenige zu sein, für das ich am längsten brauche. Vielleicht hat Foucault »kritische Arbeit« daher als »eine geduldige Arbeit« beschrieben, »die der Ungeduld der Freiheit Gestalt gibt«. Das klingt für mich stimmig.

Geduldige Arbeit unterscheidet sich von Momenten der Befreiung oder nomadischen Freiheitsgefühlen dadurch, dass sie fortwährt. Weil sie fortwährt, hat sie mehr Raum und Zeit für gemischte und sogar widersprüchliche Gefühle wie Langeweile und Begeisterung, Hoffnung und Verzweiflung, Entschlossenheit und Ziellosigkeit, Emanzipation und Einschränkung und sich gut oder schlecht zu fühlen. Diese Schwankungen können mitunter die Einsicht erschweren, dass es sich bei unserer geduldigen Arbeit um eine eigenständige Praxis der Freiheit handelt. »Kunst machen ist so, als habe man eine Nagelfeile in einem Gefängnis zur Verfügung, aus dem man ausbrechen will«, hat die britische Künstlerin Sarah Lucas gesagt; das gleiche Gefühl habe ich mittlerweile beim Schreiben. Das war nicht immer so: Wenn mich mein Gedächtnis nicht trügt, war es früher absolut denkbar, dass ich mich durchs Schreiben »frei« fühlte. Heute empfinde ich es dagegen eher als eine erzwungene, tägliche Begegnung mit Grenzen, seien es solche des Ausdrucks, der Ausdauer, der Zeit, des Wissens, der Konzentration oder des Verstandes. Die gute Nachricht ist, dass solche Schwierigkeiten oder Aporien nicht die Wirkung unserer Arbeit auf andere bestimmen. Mir scheint es sogar zunehmend so, dass das Ziel der geduldigen Arbeit weniger die eigene Befreiung an sich ist als vielmehr die ausgeprägte Fähigkeit, sie herzugeben, zu verschenken und sich vom Ergebnis immer mehr zu lösen.

Ein Gegenstück zu dieser Vorstellung von Freiheit als geduldiger Arbeit oder als mühsamem, unaufhörlichem politischem Kampf bildet der buddhistische Befreiungsdiskurs, in dem Freiheit als absolut und unmittelbar zugänglich gedacht wird durch die profansten Tätigkeiten wie das Atmen. Der vietnamesische buddhistische Mönch Thich Nhat Hanh schildert eindrücklich, wie man Freiheit erlangen kann: »Wenn du den Geist nur auf das Einatmen richtest, lässt du alles andere los. Du wirst ein freier Mensch. Freiheit ist durch dein Einatmen möglich. Freiheit kann in zwei, drei Sekunden erlangt werden. Du lässt allen Kummer und alle Reue über Vergangenes los. Du lässt alle Unsicherheit und Angst vor der Zukunft los. Du genießt es, einzuatmen. Du bist ein freier Mensch. Der Grad an Freiheit eines Menschen, der achtsam einatmet, lässt sich kaum ermessen.« Ich verlange von niemandem, das zu glauben, noch sage ich, dass ich zu dieser Erfahrung fähig wäre. Aber ich bin offen für ihre Möglichkeit. Wenn es nicht möglich wäre, würde ich dich nicht bitten, es zu tun, sagte der Buddha.

Dieses Buch behauptet nicht, dass achtsames Atmen unmittelbar zu sozialer Gleichheit und Gerechtigkeit führen oder die Erderwärmung verlangsamen wird. Es vertritt aber die Ansicht, dass wir, wenn wir die Gewohnheiten der Paranoia, Verzweiflung und Selbstkontrolle ablegen wollen, die inzwischen selbst diejenigen von uns beherrschen, die die besten Absichten haben — Gewohnheiten, die, wenn man ihnen dauernd nachgibt, das formen, was in unserer Gegenwart und Zukunft möglich sein wird —, wir also Ansätze brauchen, die uns die Möglichkeit eines anderen Daseins spüren und erkennen lassen, und zwar nicht erst in einer revolutionären Zukunft, die vielleicht nie kommen wird, oder in einer idealisierten Vergangenheit, die es vielleicht niemals gegeben hat oder die unwiederbringlich verloren ist, sondern im Hier und Jetzt. Darum geht es Graeber mit seiner Forderung, so zu »handeln, als sei man bereits frei«. Und wenngleich das gelegentlich noch mehr Demonstrationen und Pappmaché-Figuren bedeutet (wie stets bei Graeber), so kann es auch die Entwicklung zurückgenommener Praktiken bedeuten, durch die man eine größere Toleranz gegenüber der Unbestimmtheit entwickelt und gegenüber den Freuden und Schmerzen unserer unausweichlichen Beziehungen.

1. Kunstlied

Die Ästhetik der Zuwendung

Vor einigen Jahren fragte mich ein Museum, ob ich an einer Podiumsdiskussion zum Thema »The Aesthetics of Care« teilnehmen würde. Der Text der Einladung lautete: »In einem Jahr [2016], das von entzweiender politischer Rhetorik und Ausgrenzung geprägt ist, stellt sich im kulturellen Diskurs neu und verstärkt die Frage nach ›Care‹ … Wie könnte eine Ästhetik der Zuwendung aussehen, die die künstlerische Praxis formal und materiell vorantreibt? Wie verändern Vorstellungen von Zuwendung — verstanden auch als eine Form der Liebe — die Ästhetik des Widerstands? Wie überlebt die Kunst — wie können wir für sie sorgen, und wie kann sie für uns sorgen?«

Die Veranstaltung kam nie zustande, aber die Einladung beschäftigte mich. In einer Welt, in der so viele Menschen nicht genug Zuwendung bekommen, ja sogar auf aggressive, oft brutale Weise von Fürsorge und Zuwendung ausgeschlossen sind oder sich ständig gezwungen sehen, auf eigene Kosten oder die ihrer Nächsten für andere zu sorgen — ganz zu schweigen von einer Welt, in der der regelmäßige Triumph von etwas, das wir mitunter »Freiheit« nennen, über und gegenüber etwas, das wir mitunter »Zuwendung« nennen, am Ende möglicherweise nicht nur für viel Leid in der Vergangenheit und der Gegenwart verantwortlich sein wird, sondern sogar für die Auslöschung des planetarischen Lebens, wie wir es kennen —, in einer solchen Welt leuchtet der Drang ein, Zuwendung in allem, auch in der Kunst, zu suchen und wertzuschätzen. Diesem Drang entspricht die seit einiger Zeit in aktivistischen Kreisen laut gewordene Forderung nach einer neuen »Care-Politik« oder Politik der Zuwendung, die von Gregg Gonsalves und Amy Kapczynski als »eine neue Art von Politik« definiert wird, »die sich der universellen Versorgung menschlicher Bedürfnisse verpflichtet, auf die Gegenmacht von Arbeiter*innen, People of Color und besonders Verwundbaren abzielt und die darauf ausgerichtet ist, Ansätze abzulehnen, die sozialen Problemen mit Haftstrafen begegnen«.1 Anregungen und Widerhall findet er auch in der Arbeit der Wissenschaftlerin Christina Sharpe, die sich, neben anderen, Zuwendung als »eine Art, zu fühlen und für und mit zu fühlen, eine Art, sich um die Lebenden und die Sterbenden zu kümmern« vorgestellt, und speziell mit der Produktion und dem Betrachten von Kunst verbunden hat.2

Mein Interesse an solchen Überlegungen war unbestritten groß. Deshalb fragte ich mich, warum meine erste Reaktion auf »eine Ästhetik der Zuwendung« als etwas, das über den individuellen Antrieb einzelner Künstler*innen hinausgeht, igitt war.

Als ich darüber nachdachte, wurde mir klar, dass ich zwar immer schon Widerstand gegen eine Kunst verspürte, deren Ziel es ist, ihr Publikum oder ihre Beteiligten zu gefährden oder zu schockieren, dass ich mir aber auch nie Trost oder Zuwendung von der Kunst erhofft habe, zumindest nicht auf direktem Weg. Ich habe es vielmehr oft so empfunden, dass genau die Tatsache, dass die Kunst sich nicht um mich sorgt, mir den Raum lässt, mich ihr zuzuwenden. Natürlich habe ich schon künstlerische Arbeiten, die von der Idee der Zuwendung motiviert sind, als bewegend und bereichernd empfunden, genauso wie mein eigenes Schaffen schon von ihr angeregt wurde (auch wenn ich dieser Motivation meist mit Skepsis begegne). Aber ich schätze seit langem auch die Nicht-Zuwendung der Kunst als Zugang zu Formen der Freiheit und Nahrung, die sich in wesentlichen Punkten von denen unterscheiden, die durch Politik, Therapie oder auf direktem Weg erzeugt werden. Wie der Künstler Paul Chan einmal sagte: »Die kollektive soziale Macht braucht die Sprache der Politik, was unter anderem bedeutet, dass die Menschen Identitäten festigen und Antworten geben müssen … um etwas zu bewegen. Meine Kunst hingegen ist nichts als die Zerstreuung der Macht … Und so stehen in gewisser Weise das politische Projekt und das Kunstprojekt manchmal in Opposition zueinander.« Diese Opposition anzuerkennen und zuzulassen (wenn sie sich ergibt), ist nicht dasselbe wie Ästhetik von Politik abzuschotten. Es geht darum, empfänglich zu sein für Unterschiede — zwischen Sensibilitäten, Sphären und zwischen verschiedenen Arten von Erfahrung — und nicht darauf zu beharren, dass die ästhetische und die politische Praxis sich spiegeln oder gar miteinander harmonieren müssen.3 Das ist besonders dann entscheidend, wenn es um den Aufruf zur Zuwendung geht, was in Bezug auf Kunst ein viel vertrackterer Schlachtruf ist, als es zunächst den Anschein haben mag.

Diese Vertracktheit hat mit dem Status der Kunst als »dritter Sache« zu tun, »die niemand besitzt und deren Sinn niemand besitzt«, wie Jacques Rancière sagt, »die sich zwischen ihnen [Künstler und Zuschauer] hält und jede identische Übertragung, jede Identität von Ursache und Wirkung unterbindet«. Während Zuwendung und Fürsorge schnell in Bevormundung oder Kontrolle abgleiten können, wenn sie vom Empfänger nicht als solche empfunden werden (man erinnere sich an das letzte Mal, als jemand etwas für einen getan hat, weil man ihr oder ihm »wichtig ist« — because they cared about you, man selbst das aber gar nicht wollte), ist die Kunst durch die Unbestimmtheit und Pluralität der Begegnungen gekennzeichnet, die sie herbeiführt, sei es zwischen einem Werk und seiner Schöpferin, einem Werk und seinem vielgestaltigen Publikum oder einem Kunstwerk und der Zeit. Ihre Fähigkeit, für verschiedene Betrachter*innen — von denen einige noch nicht geboren oder vor langer Zeit gestorben sind — Unterschiedliches zu bedeuten, wird jedem Urteil in die Quere geraten, das Gewissheit über die Bedeutung eines Werkes vorgibt oder behauptet, seine Bedeutung sei selbstverständlich oder unverrückbar.

Diese Unbestimmtheit hat Kunstkritiker*innen und Kurator*innen (oder Organisator*innen von Podiumsdiskussionen) nie davon abgehalten, sich an dem uralten Spiel zu beteiligen, ein philosophisches, politisches oder ethisches Konzept mit einer positiven Valenz zu versehen (oder einer negativen, wie bei Hitlers »Entarteter Kunst«) und ihm dann Kunstwerke zuzuordnen. Progressive und (mangels besserer Begriffe) konservative Kritiker*innen spielen das gleiche Spiel, da beide oft von der Prämisse ausgehen, Kunst habe eine moralische Funktion, wie etwa »uns zu zeigen, wie wir leben sollen«, oder »Verbundenheit zu fördern« oder einen anderen Wert zu stärken (sei es »Zuwendung«, »Gemeinschaft«, »Schönheit«, »Ehre«, »Subversion«, »Sozialität« oder »Wildheit«). In literarischen Kreisen ist die Philosophin Martha Nussbaum mit ihrer These berühmt geworden, dass das Lesen von Romanen uns zu besseren Menschen machen kann (wobei es natürlich die richtigen Romane sein müssen: der Meister der Verbindungen, Henry James — Daumen hoch; der Solipsist Samuel Beckett — Daumen runter); und auch Lyrik wurde schon oft auf diese Weise gesiebt, wie zum Beispiel in Everybody’s Autonomy von Juliana Spahr, worin sie schreibt, dass wir bei der Beschäftigung »mit der zentralen Frage der Literaturkritik, welche Formen des Selbst literarische Werke hervorbringen, besonders solche Werke wertschätzen sollten, die Verbundenheit fördern«. Aber wie soll man bestimmen, welche Werke »Verbundenheit fördern« und welche nicht, wenn doch alle Kunst (sogar Becketts!) einzig darin geeint ist, dass sie ein Signal übermittelt und so eine Kommunikation eröffnet, deren ontologischer Wert als Signal-Übermittlung komplett unberührt davon bleibt, ob sie nun misanthropische, undurchsichtige oder antisoziale Elemente in sich trägt?

Ein solcher zugrundeliegender Moralismus mag einer der Gründe dafür sein, warum abstraktes Theoretisieren über Kunst schnell ins Peinliche abrutschen kann, wenn es auf reale künstlerische Arbeiten oder auf Künstler*innen stößt, denen ein weniger kodifiziertes oder poliertes Spielfeld oft lieber ist. So zum Beispiel die Malerin Amy Sillman, die über einen Vortrag von Franco Berardi schreibt:

Vor Kurzem hörte ich einen Vortrag von Franco »Bifo« Berardi über das Nicht-Arbeiten (etwas, was nicht sehr viel Sinn ergibt, wenn man im Grunde gerne in seinem Atelier »arbeitet«). Er unterschied abschließend zwischen Arbeit und Kunst und erklärte, Kunst zu machen, bedeute, etwas schön, bedeutsam, erotisch, empathisch zu machen — und wie immer, wenn jemand diese Sprache verwendet, um unsere Tätigkeit zu beschreiben, hätte ich am liebsten losgekotzt. Wir machen keine sexy Biester. Wenn überhaupt, sollte man von Libido statt von Erotik sprechen — und so oder so wollen wir eine Kunst, die auch von Hässlichkeit, Zerstörung, Hass und Kampf angetrieben wird. Punk scheint dem noch am nächsten zu kommen, aber was könnte weniger punk sein, als spätnachts im Atelier zu versuchen, ein »besseres« Ölbild zu malen? Das ist so aufrichtig, so fürsorglich — mit Kittel, die Zunge zwischen den Zähnen, den Pinsel erhoben, voll ernsthaften Bemühens — wie Künstler in einem Jerry-Lewis-Film. Was also tun wir? Ich kann es immer noch nur als eine Suche nach diesem fragilen Ding namens Peinlichkeit beschreiben. Es ist weder entfremdete Arbeit noch streng genommen eine Ware, sondern ein Bedürfnis, eine Art und Weise, die Welt ordentlich durchzukauen und durchzukneten, ähnlich wie es beim Verschlingen und Verdauen von Essen geschieht.

Sillmans Reaktion, loskotzen zu wollen, erinnert an mein »igitt«: Beides sind physische, zugegebenermaßen kindliche Abwehrreaktionen gegen das verbissene Verlangen der Kritiker*innen, eine körperliche, zwanghafte, potenziell erbärmliche, ethisch durchwachsene oder agnostische Tätigkeit in etwas zu verwandeln, das »schön, bedeutsam, erotisch, empathisch« ist. Beide beharren darauf, dass Kunstmachen eine metabolische Tätigkeit ist, eine »Art und Weise, die Welt […] durchzukneten«, und nicht etwas, das verteidigt, verschleiert oder anderweitig als sozial wertvoll ausgewiesen werden muss. Man beachte auch, dass Sillman für ihre Version der »Sorge um die Kunst« das schlichte Bild der Künstlerin in ihrem Atelier heranzieht, die versucht, ein besseres Ölbild zu malen: Sich der Kunst zuzuwenden, für sie Sorge zu tragen, bedeutet für die meisten Künstler*innen, sich Zeit zu nehmen, Raum zu schaffen, sich des eigenen Könnens gewahr zu werden und die Entschlossenheit zu finden, das Bestmögliche zu schaffen, was auch immer das für sie jeweils bedeutet. Für die, deren Sorge weiterhin größtenteils anderen gilt — was immer noch vor allem auf Frauen zutrifft —, kann diese Zuwendung auch bedeuten, herauszufinden, wie sie sich von der Last der Fürsorge für andere lange genug freimachen oder sie an andere abgeben können, um in Kittel und mit Pinsel im Atelier herumstehen zu können.

Wenn ich über Kunst schreibe, versuche ich dieses Kotzenwollen im Hinterkopf zu behalten. Ich versuche mir Ansätze vorzustellen, die weder moralisieren noch Übelkeit erregen, wohl wissend, dass wir alle unsere Steckenpferde haben (meine sind wahrscheinlich »Offenheit«, »Nuancierung«, »Kontext« und »Unbestimmtheit«). Ich versuche, den Körper der Künstler*in zu berücksichtigen — was er fühlt, was er will, zu welchen Versuchen er sich gezwungen sieht —, und auch die Erkenntnis, dass das Scheitern — ästhetischer und anderer Art — ein integraler, unvermeidlicher Teil der Sache ist. Ich versuche Sontags einfache Frage, die sie in Gegen Interpretation stellte, lebendig zu halten: »Wie müsste die Kritik aussehen, die dem Kunstwerk diente, statt sich an seinen Platz zu drängen?« Denn es geht hier nicht nur darum, wie man gute Kunstkritik betreibt oder der Kritik den ihr vermeintlich gebührenden Platz zuweist, nämlich im Dienst der genialen Kunst, der sie ihre Existenz verdankt. Es ist auch eine ethische Angelegenheit, da Sontags Frage uns daran erinnert, dass die Welt nicht dafür da ist, unsere bereits bestehenden Vorlieben, Werte oder Neigungen zu verstärken oder zu veranschaulichen. Sie ist einfach da. Wir müssen sie weder in ihrer Gesamtheit mögen noch über unserem Unbehagen verstummen. Aber es ist ein Unterschied, ob man die Kunst in der Hoffnung aufsucht, dass sie einen Glauben oder einen Wert festigt, dem wir bereits anhängen, und Wut oder Empörung empfindet, wenn sie das nicht tut, oder ob man die Kunst aufsucht, um zu sehen, was sie tut, was sie auslöst, und sie als einen Ort betrachtet, an dem man »echte und unübliche Einblicke darin erhält, wie andere um uns herum denken und fühlen«, wie Eileen Myles es einmal formulierte.

Die orthopädische Ästhetik

So dachte ich in meinem Buch The Art of Cruelty von 2011. Darin untersuchte ich die Behauptungen der historischen Avantgarde über die heilsame Wirkung der Darstellung (oder, seltener, der Nachstellung) von Grausamkeit, Gewalt und Schock. Ich begegnete ihnen mit Skepsis, nahm aber auch entschieden Abstand von pauschalen Aussagen darüber, was Darstellungen von Brutalität bewirken oder nicht bewirken. Stattdessen betonte ich, wie wichtig mir die Berücksichtigung des jeweiligen Kontexts scheint und die Unbestimmtheit von Bedeutung wegen der Zeit, die sowohl den ursprünglichen Sinn von Kunstwerken als auch deren Publikum verändert, ganz zu schweigen von der Wandelbarkeit der eigenen Gefühle über die Zeit hinweg. Ich versuchte, dieses Argument zu dramatisieren, indem ich von meinen eigenen Ausflügen in turbulente Gebiete der Kunst des 20. Jahrhunderts erzählte, in der Hoffnung, dabei durchgehend eine gewisse Offenheit und Neugier zu wahren, alles mit dem beruhigenden Wissen, dass ich ja die Freiheit hatte, mich jederzeit abzuwenden, wenn mir danach war (eine Möglichkeit, die uns eher »die Kunst« als »das Leben« gewährt; an Letzteres erinnert uns Sontag in Das Leiden anderer betrachten: »Eine solche Ökologie der Bilder wird es nicht geben. Kein Wächterrat wird den Schrecken für uns rationieren … Aber auch die Schrecken selbst werden nicht abnehmen.«) Ich stand dem, was der Kunstkritiker Grant Kester als »orthopädische Ästhetik« bezeichnet hat — die Überzeugung der Avantgarden, dass mit uns etwas nicht stimme und nur die Intervention der Kunst uns heilen könne —, sehr kritisch gegenüber, auch wenn mir immer bewusster wurde, dass ein Großteil der Kunst, die mir am Herzen liegt, tatsächlich von dieser Überzeugung angetrieben wird. Aber da hohe Erwartungen an das, was andere Menschen empfinden oder wie sie sich durch ein bestimmtes Werk fühlen sollten, normalerweise kein Rezept für deren Autonomie oder Befreiung ist, diente mir Rancières Formulierung, dass »Kunst emanzipiert und emanzipatorisch ist … wenn sie aufhört, uns emanzipieren zu wollen«, als beständiger Leitsatz.

Das Buch wurde zwar erst vor einem Jahrzehnt veröffentlicht, aber seine Argumente bedürfen offensichtlich einer Aktualisierung, jetzt, da die Debatten des 20. Jahrhunderts über die Verdienste des Épater la bourgeoisie weitgehend von dem Diskurs darüber verdrängt worden sind, wann und wie bestimmte Transgressionen in der Kunst »benannt« (called out) und »zur Verantwortung gezogen« werden sollten, mit dem Dreh, dass jetzt die sogenannte Linke — zu Recht oder Unrecht — oft in der repressiven, strafenden Rolle gesehen wird und die rechte Moralpolizei sich auf einmal (wenn auch auf menschenverachtende, selektive, sogar sadistische Weise) für Enthemmung, Gesetzlosigkeit, Maßlosigkeit und »Freiheit und Spaß« begeistert (siehe den Ex-Anwalt der neofaschistischen Gruppe »Proud Boys«, der sagte, die Gruppe stehe für »Vaterlandsliebe, Deregulierung, Freiheit und Spaß«, und der später seine Zulassung verlor, oder die selbsternannte »gefährliche Schwuchtel« Milo Yiannopoulos, die sich selbst als »einen Künstler« bezeichnet, »der provokative gefährliche Dinge schafft« und »der repressiven, privatisierten, verdammten Langeweile der Mainstream gewordenen progressiven Left-Pride-Bewegung« die »lustige, böse, dissidente Magie« entgegensetzen will, »die die schwule Community überhaupt erst so fantastisch gemacht hat«).

Diese Umkehrung mag seltsam klingen, ist aber in Wirklichkeit nicht neu. Die Vorstellung, dass künstlerische Grenzüberschreitungen an das gekoppelt sind, was wir heute als fortschrittliche Politik oder soziale Gerechtigkeit bezeichnen könnten, wird von der Geburt der Avantgarde selbst widerlegt, die viele in der Gründung und dem Manifest des italienischen Futurismus von 1909 sehen, in dem dessen Autor, Filippo Tommaso Marinetti, das Konzept der »hygienischen Gewalt« einführte, das in dem gerade angebrochenen Jahrhundert noch so viel Schaden anrichten sollte, und bekanntlich verkündete, dass seine Bewegung »den Krieg verherrlichen [wolle] — diese einzige Hygiene der Welt — den Militarismus, den Patriotismus, die Vernichtungstat der Anarchisten, die schönen Ideen, für die man stirbt, und die Verachtung des Weibes.« Kaum ein Jahrzehnt später fusionierte der italienische Futurismus — der neben einer Reihe weiterer radikaler ästhetischer Aktivitäten die als Parole in libertà (»Worte in Freiheit«) bekannten poetischen und typografischen Neuerungen eingeführt hatte, die später auch in der Performance-Kunst und dem Punkrock ihren Widerhall finden sollten — offiziell mit Mussolinis Nationaler Faschistischer Partei.

In einer Zeit, in der Hetzer und Brutalos die »freie Meinungsäußerung« zu ihrem unaufrichtigen Schlachtruf erkoren haben und für ihre Zwecke instrumentalisieren, ist es verständlich, dass einige dem Freiheitsdiskurs mit Kritik, Verweigerung oder Diffamierung begegnen und fordern, dass Freiheit durch Care ersetzt wird. Doch auch der Care-Begriff bedarf einer genauen Prüfung, ebenso wie die Konsequenzen, die sich aus der Gegenüberstellung beider Begriffe ergeben. Denn jenseits der aktuellen hölzernen Stereotype von Mobber und Gemobbtem, Troll und Getrolltem, Verteidiger und Unterstützer, Täter und Opfer liegen Dimensionen und Archive künstlerischer Freiheit, die für alle Künstler*innen und Zuschauer*innen von entscheidender Bedeutung sind. Es liegt in unserer Verantwortung, uns dieser Freiheiten anzunehmen, ohne die gravierenden Probleme auszuklammern, die zu ihrer Infragestellung geführt haben.

Das gegenwärtige Interesse an Care hat vielfältige Wurzeln und Einflüsse, dazu gehören unter anderem sozioökonomische Analysen der »Care-Krise«, bedingt durch den Verbund von Rassismus, Kapitalismus und Neoliberalismus; langjährige feministische Debatten über eine »Care-Ethik« (manchmal im Gegensatz zu einer »Ethik der Gerechtigkeit«); politische Kämpfe um den Zugang zur Gesundheitsversorgung; ein verstärkter Fokus auf Selbstfürsorge und Heilen als wesentliche Komponenten von Aktivismus:4 Foucaults späte Schriften über die Selbstsorge (die aus seinem früheren Interesse an Praktiken der Freiheit entstanden war); ein erneuertes Interesse an der Philosophie von Emmanuel Levinas, in der Sorge und Verantwortung für andere der individuellen Freiheit vorgängig und übergeordnet sind; und der »reparative turn« in den Queer Studies, initiiert von Eve Sedgwick und José Muñoz, die Vorgänge des Nährens, der Wiedergutmachung und der Erschaffung utopischer Welten in den Aktivitäten von Künstler*innen, Schriftsteller*innen und ihrem Publikum betonten.

Auf Kunst angewandt ist die reparative Wende in vielerlei Hinsicht eine Fortsetzung der orthopädischen Ästhetik, mit dem Unterschied, dass das Publikum im Modell des 20. Jahrhunderts als stumpf, beschränkt und der Erweckung und Befreiung bedürftig galt (daher eine Ästhetik des Schocks), während das Modell des 21. davon ausgeht, dass das Publikum beschädigt ist und Heilung, Hilfe und Schutz braucht (daher eine Ästhetik der Zuwendung). Kurz nach der Wahl 2016 erschien in Artforum der Artikel »The Year in Shock«, darin beschreibt die Kritikerin und Kuratorin Helen Molesworth diese Verschiebung und schlägt vor, dass wir es mit einer neuen Avantgarde zu tun haben könnten, die sich durch »fortwährende Selbstreflexion und Rücksicht auf andere« auszeichnet und nicht durch den Drang, »dem Schock einen Schock entgegenzusetzen«.5

Obwohl ich dem Bedürfnis, künstlerische Bewegungen oder Avantgarden scharf gegeneinander abzugrenzen, kritisch gegenüberstehe, leuchtet mir der Wert der Feststellung einer solchen Verschiebung ein, zumal sie — wohl zum ersten Mal in der Kunstgeschichte — den Begriff des Avantgardismus (der ursprünglich aus dem Militär stammt) von seiner Aggressivität oder seinem Machismo befreit und stattdessen, wie Molesworth es ausdrückt, »Kontinuität oder Sanftheit« als eine potenzielle »Hermeneutik der Radikalität« begreift. Dabei ist die Sorge um die Gemeinschaft in bestimmten radikalen Traditionen keineswegs ein neues Element: Die Black-Arts-Bewegung, die Chicano-Art-Bewegung, bestimmte Formen von Happenings und später die »relationale Ästhetik« haben alle mit gemeinnütziger Arbeit und Fürsorge experimentiert, sei es, indem sie Nahrung, Unterkunft, Wandmalereien und Bildung anboten oder alternative Orte zum Leben, Lieben, Organisieren und Kunstmachen. Die Verschiebung, die Molesworth hier beobachtet, hat also mehr mit verändertem Affekt als mit einem historischen Bruch zu tun und spiegelt die Konjunktur der therapeutischen Konzepte von Trauma und Heilung wider, im Unterschied zur vorherigen Betonung von Konfrontation oder Kriegslust (von der sie dennoch nicht unabhängig sind).

Diese Entwicklungen interessieren mich, ebenso wie manche der Kunst, die sie reflektiert. Aber ich habe ein Problem mit dem Umkehrschluss — also der Tendenz, manche Kunst (oder Künstler*innen) als »caring« und andere als »not caring« zu deklarieren, wobei letzterer darüber hinaus die Fähigkeit zugeschrieben wird, zu verletzen, zu traumatisieren oder anderweitig Leid zuzufügen — ein Leid, für das dann die Freiheit des Künstlers (oder der Kuratorin oder des Verlegers) verantwortlich gemacht wird. In einer Besprechung der Arbeit des deutschen Künstlers Kai Althoff (von Jamie Chan und Leah Pires) kann man diesen Diskurs beobachten: »Althoff hat im Katalog zu seiner jüngsten Retrospektive im Museum of Modern Art und in einem Interview mit der Zeitschrift Mousse gesagt, dass es ihn ›nicht kümmert, was andere in seinem Werk als gewalttätig empfinden‹; dass er nicht durch die Welt gehen dürfe ›wie auf rohen Eiern‹; dass Künstler zu sein bedeutet, ›mit der Gnade gesegnet zu sein, alles tun zu können, was ihm in den Sinn kommt‹. Althoff scheint die Anerkennung von Leid als eine Verletzung seines Rechts zu betrachten, zu tun, was ihm gefällt.« In komprimierter Form begegnet uns hier eine ganze Reihe von Annahmen, die sich in den letzten Jahren zu Gewissheiten verfestigt haben: die Darstellung von Gewalt in der Kunst oder bestimmter Arten von Gewalt fügt anderen Leid zu; es gibt eine Art ethischen Imperativ für die Künstlerin, dieses Leid anzuerkennen, auch wenn sie mit der Grundannahme nicht einverstanden ist; die Kritiker*innen des eigenen Werks nicht zu beachten, nicht auf sie zu reagieren oder ihnen zuzustimmen, und nicht das zu machen oder zu tun oder zu sagen, was diese Kritiker*innen von einem lieber sähen, ist ethisch unachtsam; die Wertschätzung der Freiheit, genau jene Kunst zu machen, zu der man sich am stärksten hingezogen fühlt, kommt einem allgemeinen Anspruch gleich, »zu tun, was [einem] gefällt«, so ähnlich wie jemanden auf der Fifth Avenue zu erschießen, um eine aktuelle Redewendung zu bemühen. Ich misstraue dieser Rhetorik, so wie ich auch in The Art of Cruelty der Idee regenerativer Gewalt misstraut habe und der Absicht, die Zuschauer*innen »zur Selbständigkeit [zu] vergewaltigen« (wie sie der Regisseur Michael Haneke geäußert hat).

Ich finde es entscheidend — sogar ethisch entscheidend —, jede Rhetorik zu hinterfragen, die jegliche Ethik für sich beansprucht und darauf aus ist, wie Butler es in Die Macht der Gewaltlosigkeit formulierte, »die fragwürdige oder destruktive Dimension der menschlichen Psyche äußeren Akteuren zuzuschieben, die nichts mit uns zu tun haben und von denen wir uns abgrenzen«. Das gilt insbesondere auf dem Feld der Kunst, insofern Künstler*innen in ihren Arbeiten oft genau jenen komplexen, mitunter verstörenden Dimensionen ihrer Psyche Ausdruck verleihen, die sonst verborgen bleiben. Ebenso entscheidend — sogar ethisch entscheidend — scheint es mir, dass die reparativen Absichten oder Wirkungen eines Kunstwerks ohne Vorgaben und Anleitungen auskommen und als dem zeitlichen Wandel unterworfen anerkannt werden. Die Betonung dieser Zeitlichkeit birgt immer die Gefahr, ethisch unzulänglich zu erscheinen, da man, wenn einem an der Eigenschaft der Kunst liegt, dass sie ihre Wirkung über die Zeiten hinweg entfaltet, die eigene Zuwendung in gleichem oder sogar höherem Maße einem unbekannten Publikum und unvorhersehbaren Zukünften zukommen lässt als gegenwärtigen Zuschauer*innen und deren Ansprüchen. Sicher, wir leben in der Gegenwart; sie bildet unweigerlich den Kontext für unsere Reaktion, und sie ist wichtig. Und doch ist es eine der faszinierendsten Eigenschaften der Kunst, wie sie die Diskrepanzen zwischen der Zeit der Herstellung, der Zeit der Veröffentlichung und Verbreitung und der Zeit der Rezeption aufzeigt — Diskrepanzen, die uns in Demut und Staunen versetzen können. Eine solche historische Spanne findet in politisch polarisierten Zeiten verständlicherweise weniger Anklang, in denen der Druck, unverkennbar zu zeigen, »auf welcher Seite man steht«, enorm sein kann. Neue Aufmerksamkeitstechnologien (sprich das Internet, soziale Medien), die von Geschwindigkeit, Unmittelbarkeit, Reduktion, Reichweite und negativen Affekten (wie Paranoia, Wut, Ekel, Stress, Angst und Erniedrigung) leben und diese verstärken, erhöhen den Druck noch.

Wie Sedgwick in ihrem berühmten Aufsatz »Paranoid Reading and Reparative Reading, or, You’re So Paranoid, You Probably Think This Essay Is About You« aufzeigt, hat eine (mit dem Begriff des Psychologen Silvan Tomkins) »starke Theorie« wie die Paranoia »ein besonders rigides Verhältnis zu Zeitlichkeit […], das antizipatorisch und rückwirkend zugleich, vor allem jedoch Überraschungen abgeneigt ist«. Das heißt, dass eine paranoide Denkweise sich anmaßt, im Voraus, rückwirkend, direkt und vollständig zu wissen, was etwas jetzt bedeutet, was es in Zukunft bedeuten wird und was man damit machen sollte. In der Politik mag eine solche Denkweise mitunter fruchtbar sein (obwohl man selbst das bezweifeln kann); sie ist auch eine vernünftige Abwehrhaltung in einem Umfeld, in dem Rassismus, Sexismus, Homophobie und so weiter grassieren, aber ständig geleugnet werden, Paranoia also eine Art natürliches Nebenprodukt von fortwährendem Gaslighting ist. Die Wirksamkeit des paranoiden Lesens stößt jedoch, wie Sedgwick erkannte, selbst wenn die Paranoia gerechtfertigt sein sollte, an Grenzen, und der Nutzen seiner Anwendung auf die Kunst ist in besonderem Maße fragwürdig. Denn wenn wir schon wissen, was ein Kunstwerk ausdrücken oder wie es wirken soll, bevor wir es herstellen oder erleben, wenn seine Aussage auch durch einen TED-Talk, eine PowerPoint-Präsentation, einen Leitartikel, ein Demoschild oder einen Tweet vermittelt werden könnte, wenn seine Interpretation vorprogrammiert und einheitlich wäre, warum sollten wir uns dann mit der langsamen Arbeit des Schauens, Machens, Lesens oder Denkens herumplagen?

Schnelligkeit, Unmittelbarkeit, Reduktion, Reichweite und negativer Affekt sind alles Eigenschaften dessen, was Tomkins als »starke Theorie« bezeichnete. Die folgenden Überlegungen stehen also ganz entschieden und selbstbewusst im Zeichen »schwacher Theorie«. Schwache Theorie legt kein neues linguistisches oder begriffliches Register an (wie die Rhetorik der Verletzung), versucht auch nicht, unter ihrem Namen eine Vielzahl von Phänomenen zu versammeln (im Sinne des »Concept Creep«, der schleichenden Ausweitung eines Konzepts in andere Bereiche), und verlangt nicht, dass andere ihren Konditionen zustimmen. Stattdessen betont sie Heterogenität und zeigt sich offen für eine gewisse epistemologische Unsicherheit. Sie lässt sich nicht durch Unschlüssigkeit und Unordnung beirren. Sie nimmt sich Zeit und riskiert, »schwach« zu erscheinen in einem Umfeld, das Stärke und Konsens den Vorzug gibt — ganz zu schweigen von einem Umfeld, das Begriffe wie »Nuancierung«, »Unbestimmtheit«, »Unsicherheit« und »Empathie« oft und manchmal mit gutem Grund als Schlagwörter einer Rücksichtspolizei lächerlich macht, die es stets allen recht machen will. Ich bin davon überzeugt, dass eine rigorose Hingabe an schwache Theorie — insbesondere wenn sie auch den Wert starker Theorien anerkennt — eine eigene Form von Zuwendung darstellt, sowohl für die Probleme unserer Zeit als auch für die Kunst als eine Kraft, die sich glücklicherweise nicht auf diese Probleme reduzieren lässt.