9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

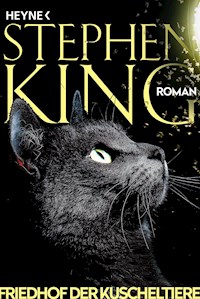

- Herausgeber: Heyne

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Manchmal ist der Tod besser

Hinter dem kleinen Tierfriedhof liegt eine verwünschte indianische Grabstätte. Ob Katze oder Mensch: Wer hier beerdigt wird, wird zum Albtraum für die Hinterbliebenen.

Der weltweit erfolgreichste Horrorroman

»Der beängstigendste Roman, den Stephen King je geschrieben hat.« Publishers Weekly

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 780

Veröffentlichungsjahr: 2011

Sammlungen

Ähnliche

STEPHENKING

FRIEDHOFDERKUSCHELTIERE

Roman

Aus dem Amerikanischen von Christel Wiemken

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Die Originalausgabe

PET SEMATARY

erschien bei Doubleday, New York

Copyright © 1983 by Stephen King

Copyright © 1985 der deutschen Übersetzung by Hoffmann und Campe Verlag, Hamburg

Copyright © 2011 dieser Ausgabe by

Wilhelm Heyne Verlag, München

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Straße 28, 81673 München

Übersetzung der Einleitung: Lars Schiele

Covergestaltung: Nele Schütz Design

Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling

ISBN 978-3-641-05390-1V009

www.heyne.de

Das Buch

Als die junge Familie Creed ihr neues Zuhause erblickt, sind die Strapazen des Umzugs von Chicago nach Ludlow, Maine, vergessen. Hinter dem weißen Haus, das von einem großen Garten umgeben ist, erstrecken sich unendlich weite Wälder – Gebiet der Micmac-Indianer. Nur die Schnellstraße direkt vor dem Gartentor stört die Idylle. Dem Kater der Creeds wird sie bald zum Verhängnis: Church wird von einem Tanklaster überfahren. Louis Creed begräbt den Kater auf einem Tierfriedhof im Wald, ohne seiner Tochter Ellie vom Tod des geliebten Tieres zu erzählen. Und tatsächlich scheint zu stimmen, was man sich Unheimliches von dem alten Friedhof erzählt, denn schon bald kehrt Church zurück – etwas aggressiver, doch offensichtlich sehr lebendig. Louis weiß genau, dass er den toten Kater in einem Müllbeutel beerdigt hat. Über welche Kräfte verfügt der alte Friedhof? Und wird eine derartig wunderbare Erweckung auch bei einem Menschen möglich sein?

Der Autor

Stephen King, 1947 in Portland, Maine, geboren, veröffentlichte schon als Student Kurzgeschichten. Sein erster Romanerfolg, Carrie, erlaubte ihm, sich nur noch dem Schreiben zu widmen. Seitdem hat er weltweit über 400 Millionen Bücher in mehr als 40 Sprachen verkauft. Im November 2003 erhielt er den Sonderpreis der National Book Foundation für sein Lebenswerk. Die großen Werke des Autors erscheinen im Heyne Verlag.

Für Kirby McCauley

Hier die Namen einiger Leute, die Bücher geschrieben haben, in denen sie erzählen, was sie getan haben und warum sie es getan haben:

John Dean. Henry Kissinger. Adolf Hitler. Caryl Chessman. Jeb Magruder. Napoleon. Talleyrand. Disraeli. Robert Zimmerman alias Bob Dylan. Locke. Charlton Heston. Errol Flynn. Ajatollah Khomeini. Gandhi. Charles Olson. Charles Colson. Ein viktorianischer Gentleman. Dr. X.

Die meisten Menschen glauben, dass auch Gott ein Buch oder mehrere Bücher geschrieben hat, in denen er erzählt, was er getan hat und– zumindest bis zu einem gewissen Grade– warum er es getan hat. Und da die meisten dieser Menschen außerdem glauben, dass der Mensch nach dem Bilde Gottes geschaffen wurde, könnte man auch ihn (oder, angemessenerweise: Ihn) als Person betrachten.

Hier die Namen einiger Leute, die keine Bücher geschrieben haben, in denen sie erzählen, was sie getan haben– und was sie gesehen haben:

Der Mann, der Hitler begrub. Der Mann, der die Autopsie an John Wilkes Booth vornahm. Der Mann, der Elvis Presley einbalsamierte. Der Mann, der Papst Johannes XXIII. einbalsamierte– und zwar schlecht, nach Ansicht der meisten Bestattungsunternehmer. Die drei Dutzend Leichenbestatter, die in Jonestown aufräumten, indem sie Säcke schleppten, Papierbecher mit Nagelstöcken– wie sie die Parkwächter benutzen– aufspießten und die Fliegen verscheuchten. Der Mann, der William Holden einäscherte. Der Mann, der den Leichnam Alexanders des Großen mit Gold umhüllte, damit er nicht verwesen würde. Die Männer, die die Pharaonen mumifizierten.

Der Tod ist ein Rätsel, und das Begräbnis ist ein Geheimnis.

Inhalt

Einleitung

TEIL EINS

Der Haustier-Fritof

TEIL ZWEI

Der Begräbnisplatz der Micmac

TEIL DREI

Oz, der Goße und Scheckliche

EPILOG

Danksagung

Einleitung

Stephen King

Wenn ich (was mir häufig geschieht) gefragt werde, welches meiner Bücher ich für das furchtbarste halte, antworte ich ohne Nachdenken oder Zögern: Friedhof der Kuscheltiere. Es ist womöglich nicht das Buch, das den Lesern am meisten Angst einjagt (nach der Post zu urteilen, die ich bekomme, wäre das Shining, aber der Angstknochen sitzt bei verschiedenen Menschen an unterschiedlichen Stellen, ebenso wie der Musikknochen). Jedenfalls weiß ich, dass Friedhof der Kuscheltiere das eine Manuskript war, das ich in der Schublade abgelegt habe, weil ich der Ansicht war, nun endlich zu weit gegangen zu sein. Das Ergebnis legt nahe, dass ich nicht zu weit gegangen bin, zumindest nicht weiter, als die Öffentlichkeit akzeptiert hätte. Aber für mich persönlich war ich zu weit gegangen. Um es deutlich zu sagen: Ich war entsetzt von dem, was ich geschrieben und den Schlussfolgerungen, die ich gezogen hatte. Ich habe bereits an anderer Stelle erzählt, wie es zu diesem Buch kam, aber ich kann das wohl ein weiteres Mal erzählen: ein letztes Mal.

Ende der Siebziger bekam ich eine Einladung, ein Jahr als Stadtschreiber an meiner Alma Mater, der University of Maine, zu verbringen und gleichzeitig einen Kurs in fantastischer Literatur zu erteilen (meine Vorlesungsnotizen für diesen Kurs sind der Kern von Danse Macabre, das ein oder zwei Jahre danach erschienen ist). Meine Frau und ich mieteten ein Haus in Orrington, ungefähr zwölf Meilen von der Universität entfernt. Es war ein wunderbares Haus in einer wunderbaren Kleinstadt in Maine. Das einzige Problem war die Straße, an der wir wohnten. Es war eine viel befahrene Straße, und der Verkehr bestand zu einem großen Teil aus schweren Tanklastwagen, die von einem in der Nähe gelegenen Chemiewerk kamen.

Julio DeSanctis, dem das Geschäft auf der anderen Straßenseite gegenüber von unserem Haus gehörte, riet mir sehr früh, dass meine Frau und ich auf unsere Kinder achtgeben sollten und auf Haustiere, die sie vielleicht hätten. »Die Straße hat schon viele Tiere verbraucht«, sagte Julio, und dieser Ausdruck hat es bis in die Erzählung geschafft. Der Beweis dafür, wie viele Tiere die Straße verbraucht hatte, lag in den Wäldern jenseits unseres Mietshauses. Ein Weg führte durch das benachbarte Feld zu einem kleinen Tierfriedhof im Wald – nur dass das Schild auf dem Baum vor dieser bezaubernden kleinen, selbst gemachten Begräbnisstätte lautete: HAUSTIER-FRITOF. Dieser Ausdruck schaffte es nicht nur in den Roman, er gab ihm sogar den Namen [im Englischen Pet Sematary, Anmerkung der Red.]. Hunde und Katzen lagen dort begraben, ein paar Vögel und sogar eine Ziege.

Unsere Tochter, die damals ungefähr acht Jahre alt war, hatte eine Katze namens Smucky. Kurz nachdem wir in das Haus in Orrington eingezogen waren, fand ich Smucky tot auf dem Rasen eines Hauses auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Das Tier, das die Route 5 zuletzt verbraucht hatte, war offensichtlich das geliebte Haustier meiner Tochter. Wir begruben Smucky im Haustier-Fritof. Meine Tochter hatte eine Grabinschrift vorbereitet: smucky: er war gehoasam. (Smucky war selbstverständlich kein bisschen gehorsam; er war schließlich eine Katze.)

Alles schien in Ordnung zu sein, bis ich in derselben Nacht ein dumpfes Geräusch hörte, dazu Weinen und ein ploppendes Geräusch wie von kleinen Böllern. Ich ging der Sache nach und fand meine Tochter, wütend und schön in ihrem Kummer. Sie hatte mehrere Lagen des Verpackungsmaterials mit Plastikbläschen gefunden, in dem man manchmal zerbrechliche Sachen versendet. Sie sprang darauf auf und ab, zertrat die Plastikbläschen und schrie: »Er war mein Kater! Gott kann seinen eigenen Kater haben! Aber Smucky war mein Kater!« Ich halte eine solche Wut für die gesündeste erste Reaktion auf einen Trauerfall, die ein denkendes, fühlendes menschliches Wesen zeigen kann, und ich habe meine Tochter immer für dieses trotzige Weinen geliebt: Gott kann seinen eigenen Kater haben! Recht so, meine Süße, recht so.

Unser jüngster Sohn war damals noch keine zwei Jahre alt und lernte gerade erst zu laufen, aber er übte schon tüchtig das Rennen. Nur ein paar Tage nach Smuckys Ableben spielten wir im Nachbarhof mit einem Drachen, als unser kleines Kind es sich plötzlich in den Kopf setzte, auf diese Straße zuzurennen. Ich lief ihm nach, und der Teufel soll mich holen, wenn ich nicht in diesem Augenblick einen dieser Cianbro-Laster (Orinco im Roman) hören konnte. Ob ich ihn fing und zu Boden riss oder er von selbst stolperte, weiß ich nicht mehr genau. Wenn man wirklich Angst hat, setzt die Erinnerung oft aus. Was ich sicher weiß, ist, dass er heute ein gesunder und munterer junger Mann ist. Aber ein Teil meines Verstandes ist dem grauenvollen Was wäre, wenn nie entkommen. Angenommen, ich hätte ihn nicht gefangen? Oder angenommen, er wäre mitten auf der Straße hingefallen und nicht am Rand?

Ihnen ist vermutlich klar, warum ich dieses Buch, das durch jene Unfälle entstanden ist, als so bedrückend empfunden habe. Ich habe die Ereignisse genommen und dieses schreckliche Was wäre, wenn hinzugefügt. Anders gesagt: Ich habe etwas Undenkbares nicht nur gedacht, sondern aufgeschrieben.

Es gab kein Schreibzimmer in unserem Haus in Orrington, aber es gab einen leeren Raum in Julios Laden, und dort schrieb ich Friedhof der Kuscheltiere. Ich schrieb täglich, genoss meine Arbeit und wusste, dass ich eine »heiße« Geschichte erzählte, die meine Aufmerksamkeit erregte und auch die meiner Leser erregen würde. Aber wenn man täglich an etwas arbeitet, sieht man nicht den Wald, sondern man zählt nur die Bäume. Als ich fertig war, ließ ich das Buch sechs Wochen lang in Ruhe – meine normale Arbeitsmethode – und las es dann erneut. Ich empfand das Ergebnis als so erschreckend und schaurig, dass ich es in die Schublade legte und davon ausging, dass es niemals veröffentlicht werden würde. Jedenfalls nicht zu meinen Lebzeiten.

Dass es veröffentlicht wurde, war eine Folge der Umstände. Ich hatte mein Vertragsverhältnis mit Doubleday beendet, dem Verlag meiner früheren Erzählungen, aber ich schuldete Doubleday noch einen letzten Roman, um alle Verträge zu erfüllen. Ich hatte nur einen Roman zur Hand, der noch nicht vergeben war, und das warFriedhof der Kuscheltiere. Ich sprach mit meiner Frau darüber, die meine beste Beraterin ist, wenn ich mir über mein weiteres Vorgehen nicht sicher bin, und sie sagte mir, dass ich das Buch einfach veröffentlichen solle. Sie fand es gut. Grauenvoll, aber zu gut, als dass es nicht gelesen würde.

Mein früherer Lektor bei Doubleday, Bill Thompson, war nicht mehr im Verlag (er war inzwischen bei Everest House; Bill hat dort Danse Macabre vorgeschlagen, lektoriert und veröffentlicht), also schickte ich das Buch an Sam Vaughn, einen der bedeutendsten Lektoren jener Zeit. Sam traf die letzte Entscheidung – er wollte den Roman machen. Er lektorierte ihn selbst, wobei er vor allem auf den Schluss achtete, und seine Arbeit machte aus einem guten Buch ein noch besseres. Für seine geistreichen Anmerkungen in Blau bin ich ihm bis heute dankbar, und ich habe es nie bereut, das Buch veröffentlicht zu haben, obwohl es in vielerlei Hinsicht immer noch schmerzhaft und problematisch für mich ist.

Besonders unwohl ist mir bei der einprägsamsten Zeile des Buches, die Louis Creeds älterer Nachbar Jud einmal äußert: »Dass der Tod manchmal besser ist.« Ich hoffe aus vollem Herzen, dass das nicht stimmt, aber innerhalb des albtraumhaften Zusammenhangs von Friedhof der Kuscheltiere scheint es zu stimmen. Und vielleicht ist es in Ordnung so. Vielleicht ist »dass der Tod manchmal besser ist« die letzte Lehre, die wir aus der Trauer ziehen müssen. Die Erkenntnis, die wir daraus ziehen, wenn uns das Auf- und Abspringen auf den Plastikbläschen und der Aufschrei, dass Gott seinen eigenen Kater (oder seinen eigenen Sohn) haben könne und unseren in Ruhe lassen solle, endlich ermüden. Diese Lehre legt nahe, dass wir Menschen in unserem Leben Frieden nur finden können, wenn wir den Willen des Universums hinnehmen. Das klingt möglicherweise wie abgedroschener esoterischer Hippie-Mist, aber die Alternative sieht für mich aus wie eine Finsternis, die zu schrecklich ist, als dass sterbliche Geschöpfe wie wir sie ertragen können.

20. September 2000

Teil eins

Der Haustier-Fritof

Jesus sprach zu ihnen: »Lazarus, unser Freund, schläft; aber ich gehe hin, dass ich ihn aufwecke.«

Da schauten die Jünger einander an, und einige lächelten, weil sie nicht wussten, dass Jesus eine bildliche Redewendung gebraucht hatte. »Herr, schläft er, so wird’s besser mit ihm.«

Da sagte Jesus ihnen freiheraus: »Lazarus ist gestorben… aber lasset uns zu ihm ziehen.«

Johannes-Evangelium (Paraphrase)

1

Louis Creed, der als Dreijähriger seinen Vater verloren und der seinen Großvater nie gekannt hatte, wäre niemals auf den Gedanken gekommen, in seinen mittleren Jahren einen Vater zu finden; aber genau das geschah – auch wenn er diesen Mann seinen Freund nannte, was ein Erwachsener im Allgemeinen tun musste, wenn er den Mann, der eigentlich sein Vater sein sollte, relativ spät im Leben fand. Er begegnete diesem Mann an dem Abend, an dem er, seine Frau und seine beiden Kinder in das große holzverschalte weiße Haus in Ludlow einzogen. Mit ihnen zog Winston Churchill ein. Church war der Kater seiner Tochter Eileen.

Die Personalkommission an der Universität hatte sich Zeit gelassen, die Suche nach einem Haus in nicht allzu großer Entfernung von der Universität war eine Plage gewesen, und als sie sich endlich dem Ort näherten, an dem er das Haus vermutete – alle Landmarken stimmten, wie die Himmelszeichen in der Nacht, bevor Caesar ermordet wurde, dachte Louis morbide –, waren sie alle müde, nervös und gereizt. Gage zahnte und gab kaum einen Augenblick Ruhe. Er wollte nicht schlafen, so viel Rachel ihm auch vorsingen mochte. Sie gab ihm die Brust, außerhalb seiner gewohnten Essenszeiten. Gage kannte seine Essenszeiten ebenso gut wie sie – vielleicht sogar besser – und biss sie prompt mit seinen neuen Zähnchen. Rachel, die immer noch nicht recht wusste, was sie von diesem Umzug von Chicago, wo sie ihr ganzes bisheriges Leben verbracht hatte, nach Maine halten sollte, brach in Tränen aus. Eileen folgte ihrem Beispiel unverzüglich. Im hinteren Teil des Kombis wanderte Church immer noch so rastlos hin und her wie die ganzen drei Tage auf der Fahrt von Chicago bis hierher. Sein Geheul aus dem Katzenkorb war schon schlimm gewesen, aber sein rastloses Hin und Her, nachdem sie endlich kapituliert und ihn im Wagen freigelassen hatten, war fast genau so nervtötend.

Louis war selbst ein bisschen nach Weinen zumute. Plötzlich kam ihm ein Gedanke, der verrückt, aber nicht ohne Reiz war. Er würde vorschlagen, dass sie nach Bangor zurückkehrten, um etwas zu essen und auf den Möbelwagen zu warten; und wenn die drei, die sich von seinem Geschick abhängig gemacht hatten, ausgestiegen waren, würde er Gas geben und davonfahren, ohne einen Blick zurückzuwerfen, den Fuß auf der Matte, während der mächtige Vierfachvergaser teures Benzin in sich hineinfraß. Er würde nach Süden fahren, bis nach Orlando, Florida, wo er unter neuem Namen in Disney World einen Job als Arzt erhalten würde. Und noch bevor er die Schnellstraße, die gute alte Route 95 in Richtung Süden, erreichte, würde er am Straßenrand halten und das verdammte Katzenvieh gleichfalls hinaussetzen.

Dann bogen sie um die letzte Kurve, und da stand das Haus, das bisher nur er gesehen hatte. Er war herübergeflogen und hatte sich die sieben Häuser angesehen, die sie anhand von Fotos in die engere Wahl gezogen hatten, nachdem ihm der Posten an der University of Maine sicher war; und dies war das Haus, für das er sich entschieden hatte: ein großes Gebäude im Neuengland-Kolonialstil (aber neu verkleidet und wärmegedämmt; die Heizkosten waren zwar grausam, aber der Verbrauch hielt sich doch im Rahmen des Üblichen), drei große Zimmer unten, vier weitere oben, ein langer Schuppen, in den man später vielleicht weitere Zimmer einbauen konnte – und alles umgeben von einer ausgedehnten Rasenfläche, die selbst in dieser Augusthitze noch üppig grün war.

Hinter dem Haus lag ein großes Feld, auf dem die Kinder spielen konnten, und hinter dem Feld erstreckten sich Wälder, die verdammt weit, fast bis in die Ewigkeit reichten. Das Grundstück grenze an Staatsbesitz, hatte der Makler erklärt; in absehbarer Zukunft sei nicht mit irgendwelchen Bauvorhaben zu rechnen. Die überlebenden Indianer vom Stamm der Micmac hatten auf fast achttausend Morgen Land in Ludlow und den östlich von Ludlow gelegenen Städten Anspruch erhoben, und der komplizierte Rechtsstreit, an dem sowohl die Bundes- als auch die Staatsregierung beteiligt war, mochte sich durchaus bis ins nächste Jahrhundert hinziehen.

Rachel hörte plötzlich auf zu weinen. Sie richtete sich auf. »Ist das …?«

»Das ist es«, sagte Louis. Er war besorgt – nein, er hatte Angst. Eigentlich war er sogar in Panik. Für das hier hatte er zwölf Jahre ihres Lebens mit einer Hypothek belastet; es wäre nicht abbezahlt, bevor Eileen siebzehn war.

Er schluckte.

»Was hältst du davon?«

»Ich finde es wunderschön«, sagte Rachel, und ihm fiel ein Zentnergewicht von der Brust – und von der Seele. Es war ihr ernst damit – das sah er an der Art, wie sie es betrachtete, als sie in die asphaltierte Auffahrt einbogen, die um den Schuppen im Hintergrund herumführte, wie ihre Augen über die kahlen Fenster glitten und sie in Gedanken schon mit Gardinen beschäftigt war, mit Wachspapier für die Schränke und mit Gott weiß was sonst.

»Daddy?«, sagte Ellie vom Rücksitz. Sie hatte ebenfalls aufgehört zu weinen. Sogar Gage hatte aufgehört zu zappeln. Louis genoss die Stille.

»Ja, Liebling?«

Auch ihre Augen, im Rückspiegel braun unter dem dunkelblonden Haar, glitten über das Haus, den Rasen, über das Dach eines anderen Hauses ein Stück entfernt zur Linken und das große Feld, das bis an die Wälder heranreichte.

»Ist das unser Zuhause?«

»Das soll es werden, Süße«, sagte er.

»Hurra!«, schrie sie, dass ihm fast das Trommelfell platzte. Und Louis, dem Ellie gelegentlich gewaltig auf die Nerven ging, stellte fest, dass es ihm völlig gleichgültig war, ob er Disney World in Orlando jemals sehen würde.

Er hielt vor dem Schuppen und stellte den Motor ab.

Der Motor gab leise Geräusche von sich. In der Stille, die nach Chicago und dem Verkehrsgewimmel in der State Street und im Loop riesig erschien, sang ein Vogel lieblich in den Spätnachmittag hinein.

»Zu Hause«, sagte Rachel leise, den Blick immer noch auf das Haus gerichtet.

»Hause«, sagte Gage auf ihrem Schoß zufrieden.

Louis und Rachel sahen einander an. Im Rückspiegel weiteten sich Ellies Augen.

»Hast du …«

»Hat er …«

»War das …«

Sie redeten alle gleichzeitig, dann lachten sie alle gleichzeitig. Gage kümmerte sich nicht darum. Er lutschte einfach weiter am Daumen. Er sagte seit fast einem Monat Ma und hatte ein- oder zweimal etwas in Angriff genommen, was man mit viel guten Willen als Pa erkennen mochte, was vielleicht aber auch nur in Louis’ Wunschdenken existierte.

Aber das war, entweder zufällig oder nachgeplappert, ein richtiges Wort gewesen. Hause.

Louis hob Gage vom Schoß seiner Frau und drückte ihn an sich.

So kamen sie nach Ludlow.

2

In Louis Creeds Erinnerung haftete diesem Augenblick immer etwas Verzaubertes an – zum Teil vielleicht weil es wirklich ein magischer Augenblick gewesen war, aber vor allem deshalb, weil der Rest des Tages so chaotisch verlief. In den nächsten drei Stunden gab es weder Frieden noch Zauber.

Louis hatte die Hausschlüssel ordentlich verstaut (Louis Creed war ein ordentlicher und methodisch vorgehender Mensch), und zwar in einer Mappe, auf die er »Haus in Ludlow, Schlüssel erhalten am 29. Juni« geschrieben hatte. Er hatte die Schlüssel ins Handschuhfach vom Fairlane gelegt. Das wusste er ganz genau. Jetzt waren sie nicht mehr da.

Während er nach ihnen suchte und dabei immer gereizter wurde, hievte Rachel Gage auf ihre Hüfte und folgte Eileen zu einem Baum, der auf dem Feld stand. Er suchte gerade zum dritten Mal unter den Sitzen, als seine Tochter aufschrie und dann zu weinen begann.

»Louis!«, rief Rachel. »Sie hat sich geschnitten!«

Eileen war von der Reifenschaukel gefallen und mit dem Knie auf einen Stein aufgeschlagen. Es war nur eine flache Schnittwunde, aber sie schrie wie jemand, der gerade ein Bein verloren hat, dachte Louis (ein bisschen ungnädig). Er warf einen Blick auf das Haus jenseits der Route 15.

»Jetzt pass mal auf, Ellie«, sagte er. »Es reicht. Die Leute da drüben denken ja, hier würde jemand ermordet.«

»Aber es tut wehhh!«

Louis versuchte, sich zu beherrschen, und ging schweigend zum Kombi zurück. Die Schlüssel waren verschwunden, aber der Erste-Hilfe-Kasten war nach wie vor im Handschuhfach. Er nahm ihn und kam zurück. Als Ellie ihn sah, schrie sie noch lauter als zuvor.

»Nein! Nicht das Zeug. Das brennt! Ich will das Zeug nicht, Daddy. Nein!«

»Eileen, es ist nur Mercurochrom, das brennt nicht …«

»Sei ein großes Mädchen«, sagte Rachel. »Es ist nur …«

»Nein-nein-nein-nein…«

»Wenn du nicht aufhörst, brennt gleich dein Hintern«, sagte Louis.

»Sie ist müde, Lou«, sagte Rachel leise.

»Ja, das Gefühl kenne ich. Halt ihr Bein ausgestreckt.«

Rachel setzte Gage ab und hielt Eileens Bein. Louis bestrich es mit Mercurochrom, ohne sich um ihr immer hysterischeres Geschrei zu kümmern.

»Bei dem Haus drüben auf der anderen Seite der Route 15 ist gerade jemand auf die Veranda gekommen«, sagte Rachel. Sie nahm Gage auf den Arm. Er war im Begriff gewesen, im Gras davonzukrabbeln.

»Wunderbar«, murmelte Louis.

»Lou, sie ist …«

»Müde, ich weiß.« Er schraubte das Mercurochrom zu und sah seine Tochter grimmig an. »So. Und es hat kein bisschen wehgetan. Gib’s auf, Ellie.«

»Tut es wohl! Es tut doch weh! Es tut weeeh…«

Seine Hand zuckte, weil er sie schlagen wollte, aber dann griff er sich fest an den Oberschenkel.

»Hast du die Schlüssel gefunden?«, fragte Rachel.

»Noch nicht«, sagte Louis, drückte den Erste-Hilfe-Kasten zu und stand auf. »Ich …«

Gage begann zu brüllen. Er war nicht sauer oder heulte, sondern brüllte aus Leibeskräften und wand sich in Rachels Armen.

»Was hat er?«, rief Rachel und schob ihn fast blindlings Louis zu. Das war, wie er vermutete, einer der Vorteile, mit einem Arzt verheiratet zu sein – man konnte das Kind immer dem Ehemann zuschieben, wenn es aussah, als läge das Kind im Sterben. »Louis! Was hat …«

Der Kleine griff wild nach seinem Hals und schrie wie am Spieß. Louis drehte ihn um und sah seitlich an seinem Hals eine böse weiße Beule. Und auf seinem Pullover war auch etwas – etwas Pelziges, was sich schwach krümmte.

Eileen, die sich etwas beruhigt hatte, begann wieder zu schreien. »Eine Biene! Eine Biene! Eine Biene!« Sie sprang zurück, stolperte über denselben Stein, dessentwegen sie schon einmal hingeschlagen war, landete auf dem Hinterteil und begann vor Schmerz, Überraschung und Angst gleichermaßen erneut zu weinen.

Ich glaube, ich werde verrückt, dachte Louis fassungslos. Huuii!

»So tu doch etwas, Louis! Kannst du denn nicht irgendetwas tun?«

»Der Stachel muss raus«, sagte jemand hinter ihnen gedehnt. »Das zuerst. Den Stachel raus und dann etwas doppeltkohlensaures Natron drauf. Da geht die Schwellung weg.« Der Mann sprach mit einem so schweren Ostküstendialekt, dass sich Louis’ erschöpfter, verwirrter Verstand einen Augenblick lang weigerte, die Mundart zu übersetzen.

Er drehte sich um und sah einen alten Mann von vielleicht siebzig Jahren – rüstigen, gesunden siebzig Jahren – auf dem Rasen stehen. Er trug eine im Nacken befestigte Plastikschürze über einem blauen Holzfällerhemd, das seinen faltigen, runzligen Hals frei ließ. Sein Gesicht war sonnenverbrannt, und er rauchte eine Zigarette ohne Filter. Als Louis ihn ansah, drückte der alte Mann seine Zigarette zwischen Daumen und Zeigefinger aus und steckte sie ordentlich in die Tasche. Er streckte die Hand aus und lächelte ein wenig schief – ein Lächeln, das Louis auf Anhieb gefiel, obwohl er niemand war, der sich leicht zu jemand hingezogen fühlte.

»Nicht dass ich Ihnen in Ihr Fach hineinreden will, Doktor«, sagte er. Und so lernte Louis Judson Crandall kennen, den Mann, der sein Vater hätte sein sollen.

3

Er hatte von der anderen Seite der Route 15 aus ihre Ankunft beobachtet und war herübergekommen, um zu sehen, ob er ihnen helfen könnte; offenbar steckten sie ein bisschen in der Klemme, wie er es ausdrückte.

Während Louis den Kleinen an die Schulter drückte, trat Crandall heran, betrachtete die Schwellung am Hals des Kindes und streckte eine massige, verkrümmte Hand aus. Rachel öffnete den Mund, um zu protestieren – die Hand sah entsetzlich ungeschickt aus und war fast so groß wie Gages Kopf –, aber noch bevor sie ein Wort sagen konnte, hatten die Finger des alten Mannes eine rasche, sichere Bewegung ausgeführt, so flink und geschickt wie die Finger von jemand, der ein Kartenkunststück vorführte oder mit einem Zaubertrick Münzen verschwinden ließ. Und der Stachel lag in seiner Hand.

»Schönes Ding«, stellte er fest. »Kriegt keine Medaille, aber eine ehrende Erwähnung.« Louis musste lachen.

Crandall musterte ihn mit seinem schiefen Lächeln und sagte: »’n richtiges Prachtexemplar, was?«

»Was hat er gesagt, Mami?«, fragte Eileen, und dann musste auch Rachel lachen. Natürlich war das furchtbar unhöflich, aber irgendwie war es trotzdem in Ordnung. Crandall zog eine Schachtel Chesterfield Kings hervor, steckte sich eine in den zerfurchten Mundwinkel, nickte ihnen freundlich zu, während sie lachten – sogar Gage gluckerte jetzt, trotz Bienenstich –, und riss ein Zündholz am Daumennagel an. Die Alten haben ihre Tricks, dachte Louis. Kleine Tricks, aber manche sind gut.

Er hörte auf zu lachen und streckte die Hand aus, die nicht das Hinterteil von Gage stützte – ein ausgesprochen feuchtes Hinterteil. »Ich freue mich, Sie kennenzulernen, Mr. …«

»Jud Crandall«, sagte der Mann und ergriff die Hand. »Und Sie sind wohl der Doktor.«

»Ja. Louis Creed. Das ist meine Frau Rachel, meine Tochter Ellie, und der Junge mit dem Bienenstich ist Gage.«

»Nett, Sie alle kennenzulernen.«

»Ich wollte nicht lachen … das heißt, wir wollten nicht lachen … aber wir sind alle … ein bisschen müde.«

Diese Worte – die Untertreibung, die in ihnen lag – brachten ihn wieder zum Kichern. Er fühlte sich völlig erschöpft.

Crandall nickte. »Natürlich sind Sie das«, sagte er gedehnt. Er wandte sich an Rachel. »Warum kommen Sie nicht mit Ihrer Tochter und dem Kleinen eine Minute zu uns herüber, Missus Creed? Wir können etwas Natron auf einen Waschlappen tun und das da kühlen. Meine Frau würde Ihnen auch gern guten Tag sagen. Sie kommt nicht mehr viel raus. In den letzten zwei, drei Jahren ist ihre Arthritis schlimm geworden.«

Rachel warf einen Blick auf Louis, und der nickte.

»Das wäre sehr freundlich von Ihnen, Mr. Crandall.«

»Ach, ich hör nur auf Jud«, sagte er.

Plötzlich hörten sie lautes Hupen, ein Motor wurde heruntergeschaltet, und dann bog der blaue Möbelwagen schwerfällig in die Auffahrt ein.

»Herr im Himmel, und ich weiß nicht, wo die Schlüssel sind«, sagte Louis.

»Kein Problem«, sagte Crandall. »Ich habe alle Schlüssel zum Haus. Mr. und Mrs. Cleveland – die vor Ihnen hier gewohnt haben – gaben sie mir vor – ja, das muss jetzt vierzehn, fünfzehn Jahre her sein. Sie haben lange hier gewohnt. Joan Cleveland war die beste Freundin meiner Frau. Sie ist vor zwei Jahren gestorben. Bill ist in ein Altersheim drüben in Orrington gezogen. Ich bringe sie gleich raus. Sie gehören jetzt sowieso Ihnen.«

»Sie sind sehr freundlich, Mr. Crandall«, sagte Rachel.

»Keine Ursache«, sagte er. »Wir freuen uns darauf, wieder junges Volk in der Nachbarschaft zu haben.« Da sie alle aus dem Mittleren Westen kamen, klang das für sie wie eine Fremdsprache.

»Aber Sie müssen aufpassen, dass sie von der Straße wegbleiben, Missus Creed. Viele schwere Laster auf dieser Straße.« Jetzt hörte man das Zuschlagen von Türen – die Möbelpacker waren aus der Kabine gesprungen und kamen auf sie zu.

Ellie war ein paar Schritte weitergegangen, und nun fragte sie: »Daddy, was ist das?«

Louis, der den Möbelpackern schon etwas entgegengegangen war, sah sich um. Am Rande des Grundstücks, wo der Rasen in hohes Sommergras überging, war ein fast anderthalb Meter breiter Pfad gemäht worden, kurz und sauber. Er zog sich die Anhöhe hinauf, wand sich durch eine Gruppe niedriger Sträucher und ein Birkenwäldchen und dann außer Sichtweite.

»Scheint eine Art Weg zu sein«, sagte Louis.

»O ja«, sagte Crandall lächelnd. »Eines Tages erzähle ich dir mehr davon, Fräulein. Kommst du mit, damit wir uns um dein Brüderchen kümmern können?«

»Natürlich«, sagte Ellie, und dann setzte sie ein wenig hoffnungsvoll hinzu: »Brennt Natron?«

4

Crandall brachte die Schlüssel, aber inzwischen hatte Louis seine eigenen gefunden. An der Oberseite des Handschuhfachs war ein Hohlraum, und die kleine Mappe hatte sich in der Verdrahtung verfangen. Louis fischte sie heraus und ließ die Möbelpacker ins Haus. Crandall gab ihm die anderen Schlüssel. Sie waren an einem alten, angelaufenen Schlüsselanhänger befestigt. Louis dankte ihm, ließ die Schlüssel geistesabwesend in die Tasche gleiten und sah zu, wie die Möbelpacker Kisten, Schränke, Kommoden und all die anderen Dinge ins Haus trugen, die sich in den zehn Jahren ihrer Ehe angesammelt hatten. Sie so zu sehen, von ihren angestammten Plätzen entfernt, beraubte sie ihres Wertes. Nur ein Haufen Gerümpel in Kartons, dachte er und empfand plötzlich Trauer und Niedergeschlagenheit – das war wahrscheinlich das, was die Leute Heimweh nannten.

»Entwurzelt und verpflanzt«, sagte Crandall, der plötzlich neben ihm stand, und Louis fuhr ein wenig zusammen.

»Das klingt, als ob Sie das Gefühl kennen«, sagte er.

»Nein, eigentlich nicht.« Crandall zündete sich eine Zigarette an – das Streichholz flammte in den ersten Schatten des Abends mit einem Ploppen hell auf. »Das Haus da drüben hat mein Vater gebaut. Er brachte seine Frau her, und sie bekam dort ein Kind, und das Kind war ich, geboren genau im Jahre 1900.«

»Demnach sind Sie …«

»Dreiundachtzig«, sagte Crandall, und Louis war ein wenig erleichtert, dass er nicht Jahre jung hinzusetzte, eine Redensart, die er zutiefst verabscheute.

»Sie sehen aber viel jünger aus.«

Crandall zuckte die Achseln. »Jedenfalls habe ich immer hier gelebt. Ich ging zur Armee, als wir in den Großen Krieg eintraten, aber näher als Bayonne, New Jersey, bin ich Europa nicht gekommen. Widerliches Nest. Sogar 1917 war es ein widerliches Nest. Ich war froh, wieder hierher zurückzukommen. Ich heiratete meine Norma, schuftete meine Zeit bei der Eisenbahn, und wir sind immer noch hier. Aber hier in Ludlow habe ich eine Menge vom Leben gesehen, eine Menge.«

Die Möbelpacker machten am Schuppeneingang halt, beladen mit dem Box-Spring, dem Holzrahmen mit den Sprungfedern, der unter das große Doppelbett gehörte, das er mit Rachel teilte. »Wo soll das hin, Mr. Creed?«

»Nach oben … Augenblick, ich zeige es Ihnen.« Er ging auf sie zu, hielt dann einen Augenblick inne und blickte zurück zu Crandall.

»Gehen Sie nur«, sagte Crandall lächelnd. »Ich sehe inzwischen nach, wie Ihre Familie vorankommt. Ich schicke sie dann zurück und steh Ihnen nicht im Weg. Aber Umziehen macht mächtig Durst. Gewöhnlich sitze ich gegen neun auf der Veranda und trinke ein paar Bier. Wenn es warm ist, schau ich mir gern an, wie die Nacht hereinbricht. Manchmal leistet Norma mir Gesellschaft. Kommen Sie herüber, wenn Ihnen danach ist.«

»Ja, vielleicht komme ich«, sagte Louis, der keineswegs die Absicht hatte. Als Nächstes käme dann eine formlose (und kostenlose) Diagnose von Normas Arthritis. Er mochte Crandall, mochte sein schiefes Lächeln, seine zwanglose Art zu reden, seinen Ostküstenakzent, der nichts Hartes an sich hatte, sondern so weich war, dass er beinahe schleppend sprach. Ein guter Mann, dachte Louis; aber Ärzte waren schnell misstrauisch. Es war ein Jammer – früher oder später verlangten selbst deine besten Freunde nach ärztlichem Rat. Und bei alten Leuten gab es da kein Aufhören. »Aber Sie sollten nicht fest damit rechnen oder meinetwegen aufbleiben – wir hatten einen höllischen Tag.«

»Hauptsache, Sie wissen, dass Sie keine gedruckte Einladung brauchen«, sagte Crandall – und in seinem schiefen Lächeln war etwas, was Louis das Gefühl vermittelte, Crandall wisse genau, was er denke.

Er beobachtete den Alten noch einen Augenblick, bevor er sich den Möbelpackern anschloss. Crandall ging aufrecht und mühelos wie ein Sechzigjähriger, nicht wie einer, der über achtzig war. Louis fühlte sich zum ersten Mal ein wenig zu ihm hingezogen.

5

Um neun waren die Möbelpacker fort. Ellie und Gage, beide erschöpft, schliefen in ihren neuen Zimmern, Gage in seinem Kinderbett, Ellie auf einer Matratze auf dem Fußboden, umgeben von einem kleinen Gebirge aus Schachteln – ihren Millionen von Wachsmalstiften, heil, durchgebrochen und stumpf; ihren Sesamstraße-Postern; ihren Bilderbüchern; ihren Kleidern und weiß der Himmel, was sonst noch. Und natürlich war Church bei ihr, der ebenfalls schlief, mit einem rostigen Grollen in der Kehle. Anscheinend war das rostige Grollen die einzige Art des Schnurrens, zu der der große Kater imstande war.

Rachel war mit Gage auf dem Arm ruhelos durchs Haus gewandert, nur in den seltensten Fällen einverstanden mit den Orten, an denen Louis die Sachen von den Möbelpackern hatte abstellen lassen, und sie gab Anweisungen, wie sie anders postiert oder aufgestapelt werden sollten. Den Scheck hatte Louis nicht vergessen. Er steckte in seiner Jackentasche, zusammen mit den fünf Zehndollarnoten, die er als Trinkgeld beiseitegelegt hatte. Als der Möbelwagen endlich leer war, gab er ihnen den Scheck und das Trinkgeld, quittierte ihren Dank mit einem Nicken, unterschrieb die Quittung und stand dann auf der Veranda, um zuzusehen, wie sie zu ihrem großen Möbelwagen zurückkehrten. Er vermutete, dass sie in Bangor eine Pause einlegen und den Staub mit ein paar Bier hinunterspülen würden. Ein paar Bier wären jetzt genau richtig. Und das brachte ihn wieder auf Jud Crandall.

Er und Rachel saßen am Küchentisch, und er sah die dunklen Ringe unter ihren Augen. »Du gehst jetzt ins Bett«, sagte er.

»Auf ärztlichen Rat?«, sagte sie, leicht lächelnd.

»Jawohl.«

»Okay«, sagte sie und stand auf. »Ich bin erledigt. Und wahrscheinlich wird sich Gage heute Nacht melden. Kommst du mit?«

Er zögerte. »Ich glaube nicht, jedenfalls jetzt noch nicht. Der alte Mann drüben auf der anderen Seite der Route 15 …«

»Hier auf dem Land haben die bestimmt ein eigenes Wort für die Route 15. Und wenn du Judson Crandall heißt, sagst du Straße.« Sie ahmte die schleppende Sprechweise nach.

»Okay. Er hat mich auf ein Bier eingeladen. Ich glaube, ich mache von der Einladung Gebrauch. Ich bin zwar auch müde, aber noch zu aufgekratzt, als dass ich schlafen könnte.«

Rachel lächelte. »Es wird darauf hinauslaufen, dass du dir von Mrs. Crandall erzählen lässt, wo es wehtut und auf was für einer Matratze sie schläft.«

Louis lachte. Es war lustig – lustig und beängstigend –, wie Frauen nach einiger Zeit imstande waren, die Gedanken ihrer Männer zu lesen.

»Er war da, als wir ihn brauchten«, sagte er. »Ich denke, da kann ich ihm auch einen Gefallen tun.«

»Also ein Tauschhandel?«

Er zuckte die Achseln, weil er nicht wusste, ob und wie er ihr sagen sollte, dass er schon nach so kurzer Zeit Zuneigung zu Jud Crandall verspürte. »Wie ist seine Frau?«

»Ganz reizend«, sagte Rachel. »Gage saß auf ihrem Schoß. Ich war überrascht. Er hatte einen schweren Tag hinter sich, und du weißt ja, dass er selbst unter den günstigsten Umständen mit Fremden nicht auf Anhieb Freundschaft schließt. Und sie hatte ein Püppchen, mit dem sie Ellie spielen ließ.«

»Was meinst du – wie schlimm ist ihre Arthritis?«

»Ziemlich schlimm.«

»Rollstuhl?«

»Nein – aber sie geht sehr langsam, und ihre Finger …« Rachel hob ihre schlanken Finger und krümmte sie zu Klauen. Louis nickte. »Aber bleib nicht zu lange fort, Lou. Mir ist in fremden Häusern unbehaglich zumute.«

»Es wird nicht lange fremd bleiben«, sagte Louis und küsste sie.

6

Als Louis zurückkam, kam er sich kleingeistig vor. Niemand hatte ihn gebeten, Norma Crandall zu untersuchen; als er die Route 15 überquert hatte (Straße, erinnerte er sich selbst mit einem Lächeln), war sie bereits zu Bett gegangen. Jud war eine undeutliche Silhouette hinter der Gaze, die die Veranda umschloss. Er hörte das anheimelnde Quietschen eines Schaukelstuhls auf altem Linoleum. Louis klopfte an die Gazetür, die einladend in ihrem Rahmen schepperte. Crandalls Zigarette glühte in der Dunkelheit des Sommerabends wie ein großes, friedliches Glühwürmchen. Aus dem Radio drang leise die Übertragung eines Baseballspiels der Boston Red Sox; alles zusammen vermittelte Louis auf höchst merkwürdige Art das Gefühl, nach Hause gekommen zu sein.

»Doktor«, sagte Crandall. »Ich dachte mir, dass Sie es sind.«

»Ich hoffe, Sie meinten es ernst mit dem Bier«, sagte Louis und trat ein.

»Oh, was Bier betrifft, lüge ich nie«, sagte Crandall. »Ein Mann, der lügt, was Bier betrifft, macht sich Feinde. Setzen Sie sich, Doktor. Ich habe für alle Fälle ein paar mehr auf Eis gelegt.«

Die Veranda war lang und schmal und mit Rattanstühlen und -sofas möbliert. Louis ließ sich in einen der Stühle sinken und war überrascht, wie bequem er war. Zu seiner Linken stand ein Zinkeimer mit Eiswürfeln und ein paar Dosen Black Label. Er nahm sich eine.

»Danke«, sagte er und öffnete sie. Die ersten beiden Schlucke waren eine wahre Wohltat für seine Kehle.

»Mehr als gern geschehen«, sagte Crandall. »Ich hoffe, Sie verbringen hier eine glückliche Zeit, Doktor.«

»Amen«, sagte Louis.

»Sagen Sie – wenn Sie Appetit auf ein paar Cracker oder so etwas haben –, ich könnte welche holen. Außerdem habe ich ein Stück Rattenkäse, das gerade reif ist.«

»Ein Stück was?«

»Rattenkäse.« Crandall klang leicht amüsiert.

»Danke, aber mir reicht das Bier.«

»Na schön, gießen wir’s in uns hinein.« Crandall rülpste zufrieden.

»Ihre Frau ist zu Bett gegangen?«, fragte Louis und wunderte sich, dass er selbst darauf zu sprechen kam.

»Ja. Manchmal bleibt sie auf, manchmal nicht.«

»Ihre Arthritis ist ziemlich schmerzhaft, nicht wahr?«

»Hatten Sie je einen Fall, wo das nicht so war?«, fragte Crandall.

Louis schüttelte den Kopf.

»Ich nehme an, es ist zu ertragen«, sagte Crandall. »Sie klagt nicht viel. Sie ist ein gutes, altes Mädchen, meine Norma.« In seiner Stimme klang eine starke, schlichte Zuneigung. Draußen auf der Route 15 dröhnte ein Tankwagen vorbei, so groß und so lang, dass Louis einen Augenblick sein Haus jenseits der Straße nicht sehen konnte. An der Seitenfläche des Lasters, im letzten Tageslicht gerade noch erkennbar, stand das WortORINCO.

»Verdammt großer Kasten«, bemerkte Louis.

»Orinco liegt in der Nähe von Orrington«, sagte Crandall. »Eine Kunstdüngerfabrik. Sie fahren hin und her, das tun sie. Und die Tankwagen mit Heizöl und die Kipplaster und die Leute, die morgens nach Bangor oder Brewer zur Arbeit und abends wieder nach Hause fahren.« Er schüttelte den Kopf. »Das ist das Einzige, was mir an Ludlow nicht mehr gefällt. Diese verdammte Straße. Gibt keine Ruhe. Sie fahren am Tag und in der Nacht. Manchmal wecken sie Norma auf. Manchmal wecken sie sogar mich auf, dabei schlafe ich wie ein stumpfer Holzklotz.«

Louis, dem diese merkwürdige Gegend in Maine nach dem ständigen Verkehrslärm von Chicago fast gespenstisch still vorkam, nickte nur.

»Eines baldigen Tages werden die Araber uns den Hahn abdrehen, und dann kann man auf der Straßenmarkierung Usambaraveilchen züchten«, sagte Crandall.

»Schon möglich.« Louis setzte seine Dose an und war überrascht, dass sie schon leer war.

Crandall lachte. »Alle haben Bier gern – bedienen Sie sich, Doktor.«

Louis zögerte, dann sagte er: »Gut, aber nur noch eins. Ich muss sehen, dass ich wieder hinüberkomme.«

»Klar müssen Sie das. Ist Umziehen nicht eine Pest?«

»Kann man wohl sagen«, pflichtete ihm Louis bei, und dann schwiegen sie eine Zeit lang. Es war ein behagliches Schweigen, als kennten sie einander schon seit langer Zeit. Es war ein Gefühl, von dem Louis zwar in Büchern gelesen, das er selbst aber bisher noch nie verspürt hatte. Er schämte sich der beiläufigen Gedanken über die kostenlose ärztliche Beratung, die ihm früher durch den Kopf gegangen waren.

Auf der Straße dröhnte ein Sattelschlepper vorüber; seine Positionsscheinwerfer funkelten wie Erdstern-Pilze.

»Das ist wirklich eine gemeine Straße«, wiederholte Crandall nachdenklich, fast ausdruckslos, dann wandte er sich Louis zu. Um seinen runzligen Mund spielte ein eigentümliches Lächeln. Er steckte eine Chesterfield in eine Ecke des Lächelns und riss ein Streichholz am Daumennagel an. »Sie erinnern sich doch an den Pfad, der Ihrer kleinen Tochter auffiel?«

Einen Augenblick lang erinnerte Louis sich nicht; Ellie war eine endlose Liste von Dingen aufgefallen, bevor sie endlich ins Bett gesunken war. Doch dann fiel es ihm wieder ein. Der breite, gemähte Pfad, der sich durch ein Dickicht und den Hügel hinauf wand.

»Ja, ich erinnere mich. Sie haben ihr versprochen, ihr eines Tages davon zu erzählen.«

»Ja, das habe ich, und das werde ich auch tun«, sagte Crandall. »Der Pfad führt ungefähr anderthalb Meilen tief in den Wald. Die Kinder, die in der Umgebung der Route 15 und des Middle Drive wohnen, halten ihn in Ordnung, weil sie ihn benutzen. Kinder kommen und gehen – heute ziehen die Leute viel öfter um als früher, als ich ein Junge war; damals suchte man sich einen Ort aus und blieb da. Aber offenbar erzählt es einer dem anderen, und in jedem Frühjahr mähen ein paar von ihnen den Pfad. Sie halten ihn den ganzen Sommer über in Ordnung. Nicht alle Erwachsenen im Ort wissen, dass es ihn gibt – viele kennen ihn natürlich, aber bei Weitem nicht alle –, aber die Kinder wissen Bescheid, da gehe ich jede Wette ein.«

»Wissen Sie, wohin er führt?«

»Zum Haustierfriedhof«, sagte Crandall.

»Haustierfriedhof?«, wiederholte Louis verwundert.

»Das ist weniger seltsam, als es vielleicht klingen mag«, sagte Crandall, rauchend und schaukelnd. »Es liegt an der Straße. Sie verbraucht eine Menge Tiere, diese Straße. In erster Linie Hunde und Katzen, aber nicht nur. Einer dieser großen Orinco-Laster hat den Waschbären überfahren, den sich die Ryder-Kinder als Haustier hielten. Das war, Gott, das muss 1973 gewesen sein, vielleicht noch früher. Jedenfalls bevor es verboten wurde, sich einen Waschbären oder sogar ein drüsenloses Stinktier zu halten.«

»Warum wurde es verboten?«

»Tollwut«, sagte Crandall. »In Maine gibt es jetzt öfter Tollwut. Vor ein paar Jahren wurde weiter im Süden ein großer Bernhardiner tollwütig und brachte vier Menschen um. Eine teuflische Geschichte. Der Hund war nicht geimpft. Wenn die dämlichen Leute dafür gesorgt hätten, dass der Hund geimpft worden wäre, wäre das nie passiert. Aber einen Waschbären oder ein Stinktier können Sie jedes Jahr zweimal impfen, und trotzdem sind sie nicht immer immun. Der Waschbär, der den Ryder-Jungen gehörte, war von der Sorte, die die alten Leute früher einen ›lieben Waschbären‹ nannte. Er kam auf einen zugewatschelt – war das ein fetter Brocken – und leckte einem das Gesicht wie ein Hund. Ihr Vater bezahlte sogar einen Tierarzt dafür, dass er ihn kastrierte und ihm die Krallen entfernte. Das muss ihn ein kleines Vermögen gekostet haben. Ryder arbeitete damals in Bangor bei IBM. Vor fünf Jahren – vielleicht auch schon vor sechs – gingen sie nach Colorado. Merkwürdig, daran zu denken, dass die beiden jetzt schon fast alt genug sind, Auto zu fahren. Ob sie verzweifelt waren, als ihr Waschbär überfahren wurde? Ich glaube schon. Matty Ryder weinte so lange, dass seine Mutter Angst bekam und mit ihm zum Arzt gehen wollte. Ich nehme an, er ist darüber hinweggekommen, aber vergessen wird er es nie. Wenn ein geliebtes Tier überfahren wird, kann ein Kind das nie vergessen.«

Louis’ Gedanken kehrten zu Ellie zurück, wie er sie heute Abend zuletzt gesehen hatte, tief schlafend, während Church am Fußende der Matratze rostig schnurrte.

»Meine Tochter hat einen Kater«, sagte er. »Winston Churchill. Wir nennen ihn Church.«

»Schaukeln sie, wenn er läuft?«

»Wie bitte?« Louis hatte keine Ahnung, wovon die Rede war.

»Hat er seine Hoden noch, oder ist er kastriert?«

»Nein«, sagte Louis. »Nein, er ist nicht kastriert.«

Genau über dieses Thema hatte es in Chicago Ärger gegeben. Rachel wollte Church kastrieren lassen und hatte sogar schon einen Termin beim Tierarzt. Louis sagte den Termin ab – warum, wusste er damals selbst noch nicht. Es hatte nichts damit zu tun, dass er auf irgendeine primitive oder dumme Art seine Männlichkeit mit der des Katers seiner Tochter gleichsetzte, es war nicht einmal die Erbitterung bei dem Gedanken, Church müsse kastriert werden, damit sich die fette Hausfrau von nebenan nicht die Mühe machen musste, die Deckel ihrer Kunststoff-Mülltonnen fest zu schließen – diese Dinge hatten mit hineingespielt, ausschlaggebend jedoch war ein unbestimmtes, aber dennoch starkes Gefühl gewesen, dass dabei etwas in Church zerstört würde, was er selbst schätzte – dass der Geh-zum-Teufel-Ausdruck aus den grünen Augen des Katers verschwände. Schließlich hatte er Rachel darauf hingewiesen, dass sie aufs Land zögen und dass es dort keine Rolle spiele. Und nun saß Judson Crandall hier, wies ihn darauf hin, dass zum Landleben in Ludlow auch die Route 15 gehöre, und fragte ihn, ob der Kater kastriert sei. Versuchen Sie es mit ein bisschen Ironie, Dr. Creed – das ist gut für Ihren Blutdruck.

»Ich würde ihn kastrieren lassen«, sagte Crandall und drückte seine Zigarette zwischen Daumen und Zeigefinger aus. »Ein kastrierter Kater stromert nicht so weit herum. Aber wenn er ständig über die Straße läuft, hat er eines Tages Pech und endet dort oben bei dem Waschbären der Ryder-Kinder, Timmy Desslers Cockerspaniel und Fräulein Bradleighs Wellensittich. Nicht dass der Wellensittich überfahren worden wäre – er streckte nur eines Tages die Füße in die Luft.«

»Ich lasse es mir durch den Kopf gehen«, sagte Louis.

»Tun Sie das«, sagte Crandall und stand auf. »Wie steht’s mit Ihrem Bier? Ich glaube, ich hole mir doch noch ein Stück vom alten Mr. Ratte.«

»Das Bier ist weg«, sagte Louis und erhob sich gleichfalls. »Und ich sollte jetzt auch gehen. Habe morgen einen anstrengenden Tag vor mir.«

»Sie fangen an der Universität an?«

Louis nickte. »Die Studenten kommen zwar erst in vierzehn Tagen, aber bis dahin sollte ich mich auskennen, meinen Sie nicht?«

»Ja, wenn Sie nicht wissen, wo die Pillen sind, gibt’s vielleicht Probleme.« Crandall streckte ihm die Hand hin, und Louis ergriff sie – nicht ohne daran zu denken, dass alte Knochen leicht wehtaten. »Kommen Sie abends herüber, wann immer Sie mögen«, sagte Crandall. »Ich möchte, dass Sie meine Norma kennenlernen. Ich glaube, Sie würden ihr gefallen.«

»Mach ich«, sagte Louis. »Schön, Ihre Bekanntschaft zu machen.«

»Ganz meinerseits. Sie werden sich bald eingewöhnen. Vielleicht bleiben Sie eine Weile hier.«

»Ich hoffe es.«

Louis ging den mit Bruchsteinen gepflasterten Weg hinunter zum Bankett der Straße und musste dann warten, bis wieder ein großer Lastzug, gefolgt von fünf Personenwagen, in Richtung Bucksport vorüber war. Dann hob er die Hand zu einem kurzen Gruß, überquerte die Route 15 (Straße, ermahnte er sich selbst) und schloss die Tür zu seinem neuen Haus auf.

Es war still bis auf einige Schlaflaute. Ellie schien sich überhaupt nicht bewegt zu haben, und Gage lag in seinem Bettchen und schlief in seiner typischen Art auf dem Rücken, alle viere von sich gestreckt, eine Flasche in Reichweite. Als Louis dastand und seinen Sohn betrachtete, füllte sich sein Herz plötzlich mit einer Liebe, die so stark war, dass es fast bedrohlich schien. Vermutlich war ein Teil davon einfach Heimweh nach all den vertrauten Orten und Gesichtern Chicagos, die jetzt weit weg waren, von den vielen Meilen so gründlich ausgelöscht, als hätte es sie nie gegeben. Heute ziehen die Leute viel öfter um als früher… damals suchte man sich einen Ort aus und blieb da. Daran war etwas Wahres.

Er trat zu seinem Sohn, und weil niemand da war, der es sehen konnte – nicht einmal Rachel –, küsste er seine Finger und drückte sie dann leicht und kurz durch die Stäbe des Bettchens hindurch auf Gages Wange.

Gage gluckste und drehte sich auf die Seite.

»Schlaf gut, Kleiner«, sagte Louis.

Er zog sich leise aus und glitt in seine Hälfte des Doppelbettes, das im Augenblick nur aus einer Matratze auf dem Fußboden bestand. Er spürte, wie die Anspannung des Tages nachließ. Rachel rührte sich nicht. Unausgepackte Kisten machten sich gespenstisch im Raum breit.

Kurz vor dem Einschlafen blickte Louis, auf einen Ellenbogen gestützt, noch einmal aus dem Fenster. Ihr Zimmer lag an der Vorderfront des Hauses, und er konnte über die Straße zum Haus der Crandalls hinübersehen. Es war zu dunkel, als dass er Formen hätte ausmachen können – in einer mondhellen Nacht wäre es möglich gewesen –, aber er sah die Glut der Zigarette dort drüben. Immer noch auf, dachte er. Er könnte noch lange aufbleiben. Alte Leute schlafen schlecht. Vielleicht halten sie Wache.

Weswegen?

Louis dachte noch darüber nach, als er einschlief. Er träumte, er wäre in Disney World und führe einen großen, weißen Kastenwagen mit dem roten Kreuz an den Seiten. Gage saß neben ihm, und im Traum war Gage mindestens zehn Jahre alt. Church saß auf dem Armaturenbrett des weißen Kastenwagens und sah Louis mit seinen leuchtenden grünen Augen an. Draußen auf der Main Street, vor dem historischen Bahnhof, schüttelte Micky Maus die Hände der drängelnden Kinder, und die großen, weißen Papphandschuhe verschluckten die vertrauensvoll gereichten kleinen Hände.

7

In den nächsten beiden Wochen war die Familie vollauf beschäftigt. Stück für Stück begann Louis’ Arbeit Form anzunehmen (doch wie es sein würde, wenn zehntausend Studenten, viele von ihnen drogen- und alkoholabhängig, einige mit Geschlechtskrankheiten, andere nervös im Hinblick auf ihre Noten oder deprimiert, weil sie zum ersten Mal von zu Hause fort waren, ein Dutzend, Mädchen vor allem, magersüchtig – wie es sein würde, wenn sie sich alle gleichzeitig auf dem Campus drängten, das stand auf einem anderen Blatt). Und während Louis seine Arbeit als Leiter der Krankenstation der Universität in den Griff bekam, begann Rachel das Haus in den Griff zu bekommen.

Gage war damit beschäftigt, sich die Beulen und Splitter zu holen, die mit der Eingewöhnung in eine neue Umgebung verbunden waren, und eine Zeit lang war sein Schlafrhythmus völlig durcheinander; aber in der Mitte ihrer zweiten Woche in Ludlow begann er wieder durchzuschlafen. Nur Ellie, der der Eintritt in die Vorschule an einem fremden Ort bevorstand, wirkte ständig überreizt und kurz vorm Explodieren. Ein Wort genügte, sie in einen anhaltenden Kicheranfall ausbrechen zu lassen oder in Anfälle fast klimakterischer Depression und Launenhaftigkeit. Rachel meinte, sie würde darüber hinwegkommen, wenn sie merkte, dass die Schule nicht der große, rote Teufel war, als der sie sich in ihren Gedanken darstellte; Louis zweifelte nicht daran, dass Rachel recht hatte. Die meiste Zeit war Ellie das, was sie immer gewesen war – ein liebes Kind.

Die ein oder zwei abendlichen Dosen Bier bei Jud Crandall wurden zu einer Art Gewohnheit. Um die Zeit, wo Gage wieder durchzuschlafen begann, nahm Louis jeden zweiten oder dritten Abend einen Sechserträger mit hinüber. Er lernte Norma Crandall kennen, eine reizende Frau mit rheumatoider Arthritis – jener üblen Polyarthritis, die so vieles von dem zunichtemachte, was im Alter sonst gesunder Frauen und Männer schön sein konnte; aber sie hielt sich tapfer. Sie ergab sich den Schmerzen nicht, hisste keine weißen Fahnen. Sollte die Krankheit doch siegen, wenn sie das schaffte. Louis gab ihr noch weitere fünf bis sieben Jahre, produktive, wenn auch nicht sonderlich angenehme Jahre.

Ganz im Gegensatz zu seinen festen Gewohnheiten untersuchte er sie aus eigenem Antrieb, überprüfte die Medikamente, die ihr Arzt ihr verschrieben hatte, und fand sie völlig in Ordnung. Er verspürte eine bohrende Enttäuschung, dass er nichts für sie tun konnte, aber Dr. Weybridge hatte alles so weit unter Kontrolle, wie es für Norma Crandall möglich war – einen plötzlichen Schub ausgenommen, der eintreten konnte, mit dem man jedoch nicht zu rechnen brauchte. Entweder man lernte, die Krankheit zu akzeptieren – oder man endete in einer kleinen Kammer und schrieb mit Wachsmalstiften Briefe nach Hause.

Rachel mochte sie, und sie hatten ihre Freundschaft mit dem Austausch von Rezepten besiegelt – auf die gleiche Weise, wie kleine Jungen Bilder von Baseball-Stars tauschten –, angefangen mit Norma Crandalls gedecktem Apfelkuchen gegen Rachels Bœuf Stroganoff. Norma hatte die beiden Creed-Kinder lieb gewonnen – vor allem Ellie, von der sie sagte, sie würde einmal eine »Schönheit wie in der guten alten Zeit« werden. Nur gut, sagte Louis an diesem Abend im Bett zu Rachel, dass sie nicht gesagt hatte, aus Ellie würde einmal ein ganz lieber Waschbär. Rachel musste so heftig lachen, dass sie furchtbar blähte, und dann lachten sie beide so lange und so laut, dass Gage im Nebenzimmer aufwachte.

Der erste Vorschultag rückte näher. Louis, der sich inzwischen in der Krankenstation und mit dem dort vorhandenen medizinischen Instrumentarium auskannte, nahm sich den Tag frei. (Im Übrigen war die Krankenstation im Augenblick völlig leer; die letzte Patientin, ein Mädchen, das an einem der arbeitsintensiven Sommerkurse teilgenommen und sich auf den Stufen der Student Union ein Bein gebrochen hatte, war eine Woche zuvor entlassen worden.) Er stand mit Gage auf dem Arm neben Rachel auf dem Rasen, als der große, gelbe Bus aus dem Middle Drive einbog und vor ihrem Haus zum Stehen kam. Die vorderen Falttüren öffneten sich, und das Plappern und Kreischen vieler Kinder füllte die milde Septemberluft.

Ellie warf einen seltsamen, verletzlichen Blick über die Schulter zurück, als wollte sie fragen, ob sich dieser unausweichliche Lauf der Dinge nicht vielleicht doch noch aufschieben lasse. Doch was sie in den Gesichtern ihrer Eltern las, überzeugte sie wohl, dass die Zeit vergangen und alles, was diesem ersten Tag folgte, schlichtweg unvermeidbar war – wie das Fortschreiten von Norma Crandalls Arthritis. Sie wandte sich von ihnen ab und stieg in den Bus. Die Tür schloss sich hinter ihr mit einem Fauchen wie der Hauch eines Drachen. Der Bus fuhr an. Rachel brach in Tränen aus.

»Um Gottes willen, nicht weinen«, sagte Louis. Er weinte nicht; er war nur verdammt nahe daran. »Es ist nur ein halber Tag.«

»Ein halber Tag ist schlimm genug«, schimpfte Rachel und weinte noch heftiger. Louis umschlang sie, und Gage legte seine Arme bequem um den Hals seiner beiden Eltern. Wenn Rachel weinte, weinte Gage normalerweise auch. Aber jetzt tat er es nicht. Er hat uns für sich allein, dachte Louis, und das weiß er ganz genau.

Sie warteten ziemlich besorgt auf Ellies Rückkehr, tranken zu viel Kaffee, überlegten, wie es ihr wohl ergehen mochte. Louis ging in den Raum an der Rückseite des Hauses, der sein Arbeitszimmer werden sollte, räumte ein bisschen herum, beförderte Papierstapel von einem Platz zu einem anderen, tat aber sonst kaum etwas. Rachel begann viel zu früh mit den Vorbereitungen fürs Mittagessen.

Als Viertel nach zehn das Telefon läutete, rannte Rachel hin und gab ein atemloses Hallo von sich, bevor es ein zweites Mal läuten konnte. Louis stand auf der Schwelle zwischen seinem Arbeitszimmer und der Küche. Er war sich sicher, dass es Ellies Lehrerin war, die mitteilen wollte, dass Ellie es nicht durchgestanden habe; dass der Magen des öffentlichen Schulwesens sie für unverdaulich befunden und wieder ausgespuckt habe. Aber es war nur Norma Crandall, die anrief, um ihnen zu sagen, dass Jud den letzten Mais geerntet habe und dass sie ein Dutzend Kolben haben könnten, wenn sie wollten. Louis ging mit einer Einkaufstasche hinüber und machte Jud Vorwürfe, weil er ihn beim Ernten nicht hatte helfen lassen.

»Das meiste davon ist ohnehin keinen Scheißdreck wert«, sagte Jud.

»Erspare mir bitte solche Ausdrücke, wenn ich in der Nähe bin«, sagte Norma. Sie kam mit Eistee auf einem alten Coca-Cola-Tablett auf die Veranda.

»Tut mir leid, meine Liebe.«

»Es tut ihm keine Spur leid«, sagte Norma zu Louis und setzte sich stöhnend hin.

»Ich sah Ellie in den Bus steigen«, sagte Jud und zündete sich eine Chesterfield an.

»Sie wird sich wohlfühlen«, sagte Norma. »Das tun sie fast immer.«

Fast immer, dachte Louis trübsinnig.

Aber Ellie hatte sich wohlgefühlt. Am Mittag kam sie lächelnd und strahlend nach Hause; ihr blaues Kleid für die Einschulung bauschte sich anmutig um ihre verschorften Schienbeine (mit einer neuen Schramme am Knie), in der einen Hand hielt sie ein Bild, das zwei Kinder darstellen mochte oder auch zwei spazieren gehende Baugerüste, ein Schuh war offen, und sie hatte nur noch eine Schleife im Haar und sie rief: »Wir haben ›Old MacDonald‹ gesungen! Mami! Daddy! Wir haben ›Old MacDonald‹ gesungen! Genau wie in der Schule in der Carstairs Street.«

Rachel warf Louis, der mit Gage auf dem Schoß am Fenster saß, einen Blick zu. Der Kleine war beinahe eingeschlafen. Es lag etwas Trauriges in Rachels Blick, und obwohl sie sich schnell wieder abwandte, verspürte Louis einen Augenblick lang eine entsetzliche Panik. Wir werden tatsächlich alt, dachte er. Es stimmt wirklich. Sie hat sich auf den Weg gemacht– und wir auch.

Ellie kam zu ihm und versuchte, ihm ihr Bild und ihre neue Schramme zu zeigen und ihm von »Old MacDonald« und von Mrs. Berryman zu erzählen – alles gleichzeitig. Church strich ihr laut schnurrend um die Beine, und wunderbarerweise gelang es Ellie irgendwie, nicht über ihn zu stolpern.

»Pst«, sagte Louis und küsste sie. Gage war eingeschlafen, ohne etwas von der ganzen Aufregung mitzukriegen. »Lass mich den Kleinen ins Bett bringen, dann höre ich mir alles an.«

Er trug Gage durch die warme, schräg einfallende Septembersonne die Treppe hinauf, und als er den Treppenabsatz erreicht hatte, befiel ihn ein solches Vorgefühl des Grauens und der Finsternis, dass er stehen blieb – wie angewurzelt stehen blieb –, sich überrascht umsah und sich fragte, was ihn da überkommen haben mochte. Er fasste den Jungen fester, presste ihn beinahe an sich, und Gage regte sich unbehaglich. Louis hatte eine Gänsehaut an den Armen und am Rücken.

Was ist los, fragte er sich verwirrt und ängstlich. Sein Herz raste; seine Kopfhaut fühlte sich kühl an und schien plötzlich zu klein zu sein, seinen Schädel zu umspannen; er spürte das Anbranden des Adrenalins hinter seinen Augen. Er wusste, dass die Augen von Menschen bei extremer Angst tatsächlich hervorquollen; sie weiteten sich nicht nur, sondern traten heraus, wenn der Blutdruck stieg und der hydrostatische Druck der Hirnflüssigkeit zunahm. Was zum Teufel ist das? Gespenster? Herrgott, es fühlt sich tatsächlich an, als hätte mich auf dieser Treppe hier eben etwas gestreift, etwas, was ich fast sehen konnte.

Unten schlug die Gazetür gegen den Rahmen.

Louis Creed fuhr zusammen, hätte fast aufgeschrien; dann lachte er. Es war nur eines jener psychischen Kältelöcher, durch die Leute manchmal hindurch mussten – nicht mehr und nicht weniger. Eine vorübergehende dissoziative Fugue. Das kam vor; damit hatte es sich. Was hatte Scrooge zum Geist von Jacob Marley gesagt?»Ihr könnt ein Stückchen schlechter Kartoffel sein. Ihr habt mehr vom Unterleib als von der Unterwelt an Euch.« Und das war – physiologisch wie psychologisch – vermutlich zutreffender, als Dickens gewusst hatte. Es gab keine Geister, zumindest nicht im Bereich seiner Erfahrungen. Im Laufe seines Berufslebens hatte er zwei Dutzend Menschen für tot erklärt und bei keinem von ihnen das Entweichen einer Seele gespürt.

Er brachte Gage in sein Zimmer und legte ihn in sein Bettchen. Doch als er seinen Sohn zudeckte, lief ihm ein Schaudern über den Rücken, und er musste plötzlich an den »Ausstellungsraum« seines Onkels Carl denken. Ein Ausstellungsraum ohne neue Autos, ohne Fernsehgeräte mit allen technischen Raffinessen, ohne Geschirrspüler mit gläsernen Frontscheiben, hinter denen man die magischen Spülvorgänge beobachten konnte. Nur Kästen mit aufgestellten Deckeln, und über jedem ein sorgfältig verborgener Punktstrahler. Der Bruder seines Vaters war Bestattungsunternehmer.

Gott im Himmel, was hat dir so einen Schrecken eingejagt? Schluss damit! Weg damit!

Er küsste seinen Sohn und ging hinunter, um sich Ellies Bericht über ihren ersten Tag in der Schule für die großen Kinder anzuhören.

8

An jenem Samstag, nachdem Ellie ihre erste Schulwoche hinter sich hatte und bevor die Studenten auf den Campus zurückkehrten, überquerte Jud Crandall die Straße und ging auf die Familie Creed zu, die auf ihrem Rasen saß. Ellie war von ihrem Fahrrad abgestiegen und trank ein Glas Eistee. Gage kroch im Gras herum, untersuchte Käfer und verspeiste vielleicht sogar ein paar; er war nicht wählerisch – ihm war es gleich, wo sein Eiweiß herkam.

»Jud«, sagte Louis und erhob sich. »Ich hole Ihnen einen Stuhl.«

»Nicht nötig.« Jud trug Jeans, ein offenes Arbeitshemd und ein Paar grüne Stiefel. Er sah Ellie an. »Willst du immer noch wissen, wohin der Pfad führt, Ellie?«

»Ja!«, sagte Ellie und stand sofort auf. Ihre Augen funkelten. »George Buck in der Schule hat mir erzählt, dass da der Haustierfriedhof ist, und ich habe es Mami erzählt, aber sie hat gesagt, wir sollten auf Sie warten, weil Sie wissen, wo er liegt.«

»Ja, das weiß ich«, sagte Jud. »Und wenn es deinen Eltern recht ist, machen wir einen Spaziergang dort hinauf. Aber du musst auch Stiefel anziehen. An manchen Stellen ist der Boden ein bisschen schlammig.«

Ellie stürmte ins Haus.

Jud blickte ihr mit amüsierter Zuneigung nach. »Wollen Sie auch mitkommen, Louis?«

»Ja, gern.« Er sah Rachel an. »Und du, Liebes?«

»Was ist mit Gage? Soweit ich weiß, ist es ein gutes Stück zu laufen.«

»Ich stecke ihn in die Kraxe.«

Rachel lachte. »Okay – aber es ist dein Rücken, Mister.«

Als sie zehn Minuten später aufbrachen, trugen sie alle außer Gage Stiefel. Gage saß in der Rückentrage und schaute mit großen Glotzaugen über Louis’ Schulter hinweg auf alles. Ellie lief ständig voraus, jagte Schmetterlinge und pflückte Blumen.