Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

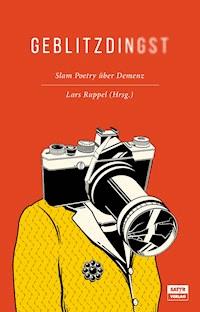

- Herausgeber: Satyr Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Nicht nur in Talkshows, Zeitungen und im Verwandtenkreis wird über Demenz gesprochen. In den letzten Jahren haben sich auch die Stars der Wortwettkämpfe diesem so schweren Thema angenommen und im Publikum für Gänsehaut und Lächeln gesorgt mit ehrlichen, komischen oder berührenden Texten. Slam Poetry über das wohl unsexyeste Thema der Welt: Demenz. Der mehrfache Deutsche Poetry-Slam-Meister Lars Ruppel engagiert sich seit Jahren mit seinem "Weckworte"-Projekt für Menschen mit Demenz. Die von ihm handverlesenen Texte bewegen und unterhalten, werfen Licht und Schatten und klingen so persönlich und wahr, wie nur Slam Poetry klingen kann. Dies sind Texte für Angehörige, Pflegekräfte und alle, die vergessen und nicht vergessen werden dürfen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 102

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

GEBLITZDINGST

Slam Poetry über Demenz

Lars Ruppel (Hrsg.)

E-Book-Ausgabe September 2016

Hinweis zur E-Book-Ausgabe:

Je nach E-Book-Reader und gewählter Schriftart und -größe kann es in den lyrischen Texten dieser Anthologie bei der Textdarstellung auf dem Reader-Display zu unerwarteten und »unlyrischen« Zeilenumbrüchen kommen. Wir empfehlen in diesem Fall, eine kleinere Schriftgröße zu wählen.

© Satyr Verlag Volker Surmann, Berlin 2016

www.satyr-verlag.de

Cover: Karsten Lampe

Korrektorat: Jan Freunscht

Audioaufnahmen: © bei der Autorin/beim Autor

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet abrufbar über: http://dnb.d-nb.de

Die Marke »Satyr Verlag« ist eingetragen auf den Verlagsgründer Peter Maassen.

eISBN: 978-3-944035-76-5

INHALT

Lars Ruppel: Vorwort

David Friedrich: Vergessen verdienen

André Herrmann: Nach Hause

Lars Ruppel: Bei Hempels unterm Sofa

Nicolas Schmidt (Bybercap): Du musst was essen

Leah Diba: Déjà-vu

Pierre Lippuner: Umnachtung

Klaus Urban: Sie

Alexander Bach: It’s nice to go trav’ling

Zita Lopram: Erika

Stefan Unser: Lebenszeit

Benjamin Baumann: Vom Vater

Artem Zolotarov: Woche

Christine Teichmann: Flucht

Nikolai Fritzsche: Anfang Ende Anfang

Dominik Bartels: Süßkirschenohrringe

Anna Rau: Eule

Johannes Floehr: Wie im Puppenhaus

Björn Högsdal: Als mein Vater den Tod bestahl

Lars Ruppel: Ein Geheimnis

Julian Heun: Die alte Frau und das Meer

Eva Niedermeier: Viertel nach vier

Volker Surmann: Swatter Opa, witter Opa

Elias Hirschl: Hopp auf

Gary Glazner: We are forget

Die Autorinnen und Autoren

VORWORT

Lars Ruppel

Hinter den Kulissen der Trendmarke »50+«, des langen, glücklichen Lebens, der zweiten Jugend, der Apotheken Umschau mit den Bildern von Doppelherz-betriebenen Modelopas, die auf Treppenliften in den Sonnenuntergang cruisen, verbirgt sich eine andere Kulisse aus demografischen Wandelalbträumen, kippenden Rentenbeitragszahlergrafiken, Wallraffreißeri schen Skandalreportagen und Til Schweiger mit Honig im Kopf und Geld in den Taschen auf großer Gefühlstrittbrettfahrt. Irgendwo dazwischen liegt die Realität, in der Pflegekräfte und Angehörige täglich Unvorstellbares leisten.

Wer denkt, dass die Kumpel in den Kohlestollen des Ruhrgebiets einen harten Job verrichten, der hat den Alltag mit einem Menschen, der unter demenziellen Veränderungen leidet, noch nicht erlebt. Man sieht den Menschen, den man jahrelang geliebt hat, und findet einen Menschen, der etwas sucht: seine Brille, die Toilette, ein bekanntes Gesicht oder eine Antwort auf die Frage, was eigentlich passiert ist und wie lange dieser Zustand noch anhält. Diesem Menschen ein Gefühl der Sicherheit zu vermitteln, das ist Pflege.

Sich selbst vor den körperlichen und psychischen Nebenwirkungen der Pflege zu schützen, ist dabei genauso wichtig wie das Wohlergehen des Menschen, den man pflegt, ob beruflich oder als Angehöriger.

Es geht für die Menschen im Bett und davor nicht nur um einen gesunden Körper, sondern auch um einen lebendigen Geist. Das ganze Leben lang schreibt der Mensch durch gelesene Bücher, gesehene Filme oder besuchte Poetry Slams an seiner eigenen kulturellen Biografie. Diese Biografie darf nicht, wie so oft, mit Eintritt in die Pflegeeinrichtung oder Beginn der Frühschicht enden.

Mit dem Projekt »Weckworte« schule ich seit 2009 pflegende Menschen im Vortrag von Gedichten für Menschen mit Demenz. Mein Ziel ist es, dass Pflegeeinrichtungen Orte lebendiger Kultur werden, in denen Menschen ihre kulturelle Biografie weiterleben können: Orte, wo wirklich was los ist, wo sich alle wohlfühlen und emotional verwirklichen können. Dann kann der Beruf der Pflege seine ganze Schönheit entfalten, und das Alter verliert seinen Schrecken. Denn dort, wo Generationen aufeinandertreffen, lassen die riesigen Unterschiede zwischen den Menschen ein begeisterndes Vakuum entstehen. Wissen fließt von einem Menschen zum andern, mal als Kochrezept oder Kriegsgeschichte, mal als Liebestragödie oder Einführung in die Bedienung eines Tablets. Sprache spielt für diesen Austausch eine besondere Rolle, da Generationen mit verschiedenen Sprachkulturen aufeinandertreffen.

Die Lust der Älteren auf Sprache in Gedichten und Liedern ist auch bei fortgeschrittener Demenz sehr groß, die Lust der jungen Pflegenden auf »Die Glocke« und »Kein schöner Land« hingegen ist gering. Auch der drohende Verlust der Sprache als Symptom der Demenz oder der Überlastung der Pflegenden ist allgegenwärtig.

Dieses Buch soll ein Fest für die Sprache in der Pflege sein, soll sagen, was viele Betroffene nicht mehr sagen können, und aufmerksam machen auf die millionenfach erbrachte Meisterleistung, mit Demenz zu leben.

Berlin, Juli 2016

VERGESSEN VERDIENEN

David Friedrich

Und nun sitzt sie da, auf der Veranda aus EichenholzSchaukelt in ihrem Stuhl und spannt Garn aus reinem Gold Sie sieht der Sonne entgegen, als wäre sie ihr Lippenleser Und Sonnenstrahlen spiegeln sich in ihren dicken Gläsern Sie klopft auch mal eben Viermal auf das HolzVon ihrem Brockhaus von Leben

Jede ihrer Falten erzählt ’ne eigene GeschichteSterbenslangweilig, aber feierlich berichtetMit Pointen, die nur ein sehr altes Leben zeigt Doch sie selbst ist mittlerweile mehr das Gegenteil Einer Pointe

Diese Blume ist verwelkt, wird aber schöner von Tag zu Tag Singen kann sie nicht mehr, aber wenn man ihren Namen sagt Klingen Melodien wie Schwertspitzen für schlechten Geschmack Nichtsdestotrotz habe ich einen gefährlichen letzten Verdacht

»Hallo, ich bin’s Ich, David, einer von Joachims Söhnen, weißt du?«

Ein rasches Funkeln im Auge, sie steht nicht sicherPendelt her und pendelt hin Und für einen kurzen Moment Meine ich, sie erkennt

Ihr Enkelkind

Du schaust mich an, doch siehst mich nicht Und diese Blicke treffen mich tief

Aber du hast genug gesehen

Ich denke, du hast dir das Vergessen verdient

Die Wohnung hat sich nicht verändert, während ich weg war Die Wanduhr tickt im selben Takt, wie das Parkett knarzt Du schläfst immer noch in den alten Decken mit dem eingenähten Notfutter

Und Opa sucht immer noch nach ordentlichen Reimen auf »Großmutter«

Genauso schön wie traurig, wie er da so zitternd sitzt Er erinnert sich zwar nicht an mich

Aber hält meine Hand, so fest er sie nur halten kann Und nimmt mir somit all die Angst

Er könnte uns vergessen haben

Nein, man bleibt bei euch in den besten Händen

Bis zu eurem letzten Atem

Du warst immer bequem, doch fast nie bescheiden

Also komme ich mit ein paar Lastern beizeiten

Und baue dir einen Palast da, aus Leinen

Wo du dann thronst mit Ruhe im Herzen und Wasser in den Beinen

Und klar kommen da Tränen

Nur je früher die da stehen

Umso früher rieche ich dein Kölnisch Wasser und dein Hühnerfrikassee Erinnerst du noch Weihnachtskerzen

Die die Garnitur vom Sofa vernichten?

Oder die schrägen Töne von Papas Partitur zu Opas Gedichten? Erinnerst du noch, dass er Frauenheld war

Und warum er sich für dich entschied?

Nicht weil du die Schönste warst

Sondern weil du am besten rochst

Und sein Glück steht ihm bis heute ins Gesicht geschrieben Deine Kartoffeln sind Erinnerungen

Salz, Butter und festgekocht

Wer pfeift hier auf dem letzten Loch?

Oma lacht, sie steht auf die Sprüche

Ich stehe auf und hole die Kanne Tee aus der Küche Auf eurem kleinen Servierwagen

Ich weiß noch, als wir drei oder vier waren

Da haben wir den als Doppeldecker benutzt

Doch du schaust mich etwas verwirrt an Unschlüssiger Blick und etwas verdutzt

Weil du keine Ahnung hast, wovon ich da spreche Weil du einfach nicht mehr weißt, wer ich bin Sagst du: »Tut mir leid, wenn ich Sie unterbreche Es ist nur so, wenn ich ehrlich bin

Wäre es mir dringlich lieber

Sie gingen wieder«

Und da steh ich nun vor dir

Als wäre unsere Bekanntschaft ein Unfall gewesen

Du siezt mich!

Du siezt mich, und meine Anwesenheit ist dir unangenehm Du guckst mich an, doch siehst mich nicht

Hier irgendwo im Westen Berlins

Du schämst dich dafür, mich nicht zu erkennen

Aber du hast dir das Vergessen verdient Und so geht das jedes Mal, wenn ich mich zu dir schwinge Wenn ich euch besuche und euch frische Blumen bringe

Jedes Mal wiederholen wir eine Unterhaltung in einem Redetakt Der so monoton ist, dass es die Unterhaltung nie gegeben hat

Manchmal sagt dir das Gesicht was, nur was, fällt dir nicht ein Manchmal grinst du, wenn ich reinkomme, eine Seltenheit Meistens schüttelst du den Kopf, und deine Augen sind leer Meistens bist du überfordert und verwirrt und ziehst dich aus dem Verkehr

Und das zerfrisst mich wie Säure in meiner Speiseröhre

Und meistens gehe ich, bevor ich dich in deinem Zimmer weinen höre

Und während ich zum Bus schlendere

Lehnt sie am Geländer und ruft

»Jochen, wer war denn das?«

»Ich weiß es nicht, aber ich schätze, wir kennen ihn ganz gut« Und ich ertappe mich plötzlich nicht mehr beim Schwelgen in Erinnerungen

Sondern beim Träumen von einer Zukunft mit schmerzbefreitem Hintergrund

Da setzt sie sich wieder in den Schaukelstuhl

Die Verwirrung verschwindet, sie wirkt ausgeruht

Und wenn dann ihr betagtes Gesicht in die warmen Sonnenstrahlen taucht

Erinnert sie sich, hoffentlich

Erinnert sie sich und hört dann zu atmen auf

Doch das Schlimmste ist

Wenn das Ganze dann schon so lange her sein wird So lange her

Dass die Jahre im Wetterwahn wie Wespen verfliegen Und ich mich dann so gern besser an sie Erinnern würde

Und immer fürchte

Ich habe nicht genug getan

Sondern ich habe das Vergessen verdient

Diesen Text anhören:http://satyr-verlag.de/audio/geblitzdingst1.mp3

NACH HAUSE

André Herrmann

Es war Sonntag.

Als wir das Heim betraten, herrschte im Erdgeschoss ein heilloses Durcheinander.

In jedem Gang stand eine lange, festlich geschmückte Tischreihe. Überall gab es kleine Platzkärtchen, und die Pflegerinnen und Pfleger rannten emsig umher, um noch die letzten Servietten und Bestecke zu verteilen. Meine Mutter und ich quetschten uns hinter den Stühlen entlang zum Fahrstuhl. Davor standen haufenweise Mittfünfziger und warteten darauf, in eines der drei Stockwerke transportiert zu werden.

An der Tür von Zimmer 15 im dritten Stockwerk hielten wir kurz inne. Man wusste nie, was für einen Tag mein Opa gerade erwischt hatte. War es ein schlechter, dann verrückte er wütend all seine Möbel, weil er fest davon überzeugt war, dass sein imaginärer Mitbewohner ständig alles umstellte. War es ein okayer Tag, dann war der Mitbewohner urplötzlich verreist, und die lichten und dunklen Momente wechselten im Zwei-Minuten-Takt. Nur an den richtig guten Tagen war mein Opa so herrlich biestig, aber unglaublich charmant, wie ihn alle von früher kannten. Dann und wann kehrten sogar ein paar seiner Erinnerungen zurück. Okay, er vergaß noch immer andauernd, wo er war und was das alles sollte, aber immerhin bedrückte es ihn einmal nicht so sehr.

Ich klopfte.

»Gut, dass Sie kommen«, rief mein Opa. »Stellen Sie’s einfach da drüben hin.«

»Erwartest du Post?«, fragte ich, als ich ins Zimmer trat. Mein Opa saß im Anzug auf seinem Bett und starrte auf den ausgeschalteten Fernseher. Die Schwestern hatten gesagt, dass sein letzter Schub dafür gesorgt hatte, dass er nicht länger nachts all seine Habseligkeiten zusammenpackte, weil die Krankheit einfach alle Erinnerungen an den genauen Ort seines Zuhauses verschluckt hatte. Sogar einen Strauß Blumen und ein paar Bilder an der Wand ließ er sich neuerdings gefallen. Nur der Fernseher blieb immer ausgeschaltet, weil er es einfach nicht ertrug, wenn für ihn alle zwei Minuten ein völlig neues Programm begann.

»Na, alles klar?«, rief ich.

»Da habt ihr aber Glück, dass ihr mich noch erwischt«, rief er. »Ich wollt’ gerade los!«

»Wo musst du denn schon wieder hin?«, fragte ich.

»Na, nach Hause!«

»Wie, nach Hause?«

»Na, wo ich wohne!«

»Wo wohnst du denn?«

»Hm«, sagte er, ging ans Fenster und sah nachdenklich nach draußen. »Das ist ’ne gute Frage! Vielleicht hab ich ja deshalb auch noch nicht gepackt?!«

»Möglich«, grinste ich.

»Wir gehen jetzt erst mal essen«, sagte meine Mutter. »Unten ist schon alles aufgebaut.«

»Puuuh«, sagte mein Opa und sah auf seine Armbanduhr, »Ich müsste ja eigentlich los.«

»Nix«, sagte ich. »Wir haben extra einen Termin mit dir ausgemacht!«

»Nee, nee, da müsst ihr leider alleine gehen. Ich habe überhaupt kein Portmonee!«

»Klar, du hattest doch immer eins.«

Demonstrativ breitete er die Arme aus und strich sich dann über die völlig glatten Taschen seiner Hose.

»Ich weiß nicht, wie ich’s mache, aber ich lebe hier ohne Geld«, rief er.

Ich musste lachen.

Er hatte recht. Keine Ahnung, wie er es machte, aber wenn er nicht gerade eine Schere in die Hand bekam und anfing, das Armband seiner Uhr oder sein Portmonee in kleine Stücke zu schneiden, dann verlor er binnen kürzester Zeit einfach alles.