13,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Piper ebooks

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

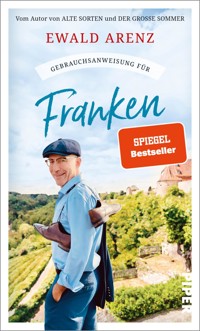

Der fränkische Bestsellerautor über seine Heimat Franken, die lässige Schönheit: Der Bestsellerautor Ewald Arenz ist in Nürnberg geboren, aufgewachsen in einem steingedeckten Jurahaus in Burgsalach und wohnt bei Fürth, das er als die »Stadt im Schatten« besonders würdigt. In seiner Erkundungsreise, ausgehend von der Mitte in Nürnberg, schwärmt der Autor von »Alte Sorten« und »Der große Sommer« in alle Richtungen aus und zeichnet das stimmungsvolle und differenzierte Porträt seiner Heimat – zwischen pittoresken Städtchen, barocken Baudenkmälern, Kletterparadiesen und Seenlandschaft. Ewald Arenz beschäftigt sich mit dem spannungsreichen historischen Erbe, mit der kulinarischen Tradition, mit Wein- und Bierspezialitäten. Und mit den sprachlichen Feinheiten eines Dialekts, dessen Konsonanten weicher als anderswo sind. »Autor Ewald Arenz weiß zu verführen!« Freundin Wandernd oder mit dem Rad erlebt der Autor das Glück, durch Franken zu reisen, nimmt uns mit zu Kirchweihen und Festivals, geschichtlich bedeutsamen Stationen, übersehenen Kleinoden und persönlichen Lieblingsplätzen ... Wer Ewald Arenz' Romane liebt, wird von seinen fränkischen Entdeckungen begeistert sein. »Ewald Arenz macht ein bisschen süchtig.« Angela Wittmann, Brigitte

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:

www.piper.de

Wenn Ihnen dieses Buch gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Gebrauchsanweisung für Franken« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.

© Piper Verlag GmbH, München 2025

Covergestaltung: Birgit Kohlhaas, kohlhaas-buchgestaltung.de

Coverabbildung: Ilka Birkefeld und querbeet / iStock

Karte: Peter Palm, Berlin

Litho: Lorenz & Zeller, Inning am Ammersee

Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)

Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.

Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.

Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.

Inhalt

Inhaltsübersicht

Cover & Impressum

Karte von Franken

Reden wir über Franken

Wie fang ich’s an?

Die Mitte

Nürnberg

Ä weng

Fürth – die Stadt im Schatten

Aufs Land – Kraftshof

Nordnordost

Die Pfingstreise und die Hafenstadt Forchheim

Fränkisch Preußen – Sanspareil

Wilhelmine, die Oper und die Eremitage – Bayreuth

Hof

Barocke Planstadt, die Hugenotten und Siemens – Erlangen

Der Westen

Stadtkirche und Augustinerkloster – Langenzenn

Hohenzollernburg und Literatur – Cadolzburg

Kaspar Hauser, verschiedene Schnitte und Porzellan – Ansbach

Der Südwesten

Seltene Birnen, schöne Brunnen – Feuchtwangen

Grenzerfahrung in Segringen

Auf der Mauer, auf der Lauer – Rothenburg ob der Tauber

Schweden, Japaner und zechende Kinder – Dinkelsbühl

Die Kinderzeche

Südsüdwest

Der Hesselberg

Wassertrüdingen

Kulinarisches Interludium

Schulter und Zipfel – Fränkische Schweinereien

König Spargel

Der Süden

Weißenburg – Römisches und Fränkisches

Frankreichs Präsident in Franken – die Festung Wülzburg

Dornröschenschloss, Burgruinen und Fränkisch-Irland – das Weißenburger Land

Fränkische Kreuzritter – Ellingen und der Deutsche Orden

Erotisches Interludium

Die Altmühl

Rennen, Radfahren, Schwimmen – die fränkischen Seen

Goldschläger und Münzpräger – Schwabach

Itz-Flüsse und Bleistifte – Stein

Der Nordwesten

Karpfen, Kormorane und Krapfen – der Aischgrund

Fünfundvierzig Hektar Museum – Bad Windsheim

Ein Meter Bratwurst – Mainfranken

Eineinviertel Liter am Tag – Weinfranken

Eine schiefrunde Perle – Würzburg

Dem Ziegenbock sein Hodensack

Alter Wein in neuen Schläuchen – die Stadt

Pizza und Papier

Kanonen im Treppenhaus – die Residenz

Ein Schritt über die Grenze – der Werbacher Judenfriedhof

Sommerwinter, Wintersommer – das Würzburger Umland

Hauff und Tucholsky – der Spessart

Das Dreiländereck

Wo die Zeit langsamer geht – Amorbach

Die Windsors und die Romanows – Coburg

Auf dem Kamm – der Rennsteig

Franz Josef Strauß und der Erlebnisparkplatz – Kloster Banz

Hände überm Kopf oder Kopf unterm Arm – Vierzehnheiligen

Bamberg

Rauch, Feuer und Wasser

Hoffmann und hoffnungslose Romantik – Bamberg

Rauch und Reiter – Bier und Dom

Brennender Bürgermeister – die Hexen in Bamberg

Fränkische Schweiz

Zwischen drei Flüssen

Jeans und Schlösschen – Buttenheim

Lesen in Lauf

Zurück ins Zentrum – vom Wasser zu den Tieren

Der Ring schließt sich

Wiederkehr und Drehen am Ring

Buchnavigation

Inhaltsübersicht

Cover

Textanfang

Impressum

Karte von Franken

Reden wir über Franken

Zunächst mal muss ich ein Geständnis machen: In den ersten dreißig Jahren meines Lebens wäre ich – obwohl in Nürnberg geboren – niemals auf den Gedanken gekommen, Franken als meine Heimat zu bezeichnen. Meine Mutter kam aus Danzig. War als kleines Mädchen mit ihrer Mutter und ihrer Großmutter geflohen. Zunächst in Flensburg einquartiert, wo es immerhin noch etwas Ostsee gab, dann nach Bayern gezogen, wie so viele, die aus dem Osten kamen. Aber die Heimat hatten meine Urgroßmutter, meine Großmutter und meine Mutter mitgebracht. In den für Franken so ungewohnten süß-salzigen Speisen wie Birnen-Bohnen-Eintopf, in den Märchenbüchern, die uns Kindern vorgelesen wurden, und schließlich mit der Sprache. In ihren Herzen und Köpfen war schon eine Heimat, und für eine zweite war kein Platz.

Ich bin in dem kleinen Dorf Burgsalach als protestantischer Pfarrerssohn in einem steingedeckten Jurahaus aufgewachsen. Fränkischer geht es vermutlich nicht, denn eigentlich ist das ein typischer Lebenslauf des 19. Jahrhunderts; viele bekannte Schriftsteller sind aus fränkischen Pfarrhäusern hervorgegangen. Das muss ein Muster sein. Und das steingedeckte Jurahaus ist ebenfalls typisch. Es gibt wenig Lehmgruben, aus denen man Ton für Ziegel gewinnen könnte; deshalb wird dort mit Stein gedeckt. Schwer und kalt, aber sehr pittoresk. Und dann ist dieses Dorf so repräsentativ für Franken – eben keine Weltstadt im Miniformat wie Nürnberg.

Zu Hause sollte ich dort aber nicht sein. Unsere Mutter achtete peinlich genau auf ein leicht nordisch geprägtes Hochdeutsch, und jede Dialektfärbung, die wir Kinder nach Hause brachten, verglühte sofort in dem nicht ausgesprochenen, aber immer spürbaren Hochmut: Wir sind nicht von hier. Wir gehören nach Preußen.

Meiner Sprache nach bin ich auch heute noch kein echter Franke. Als Kind hörte – und verstand ich – staunend Wörter wie »hinterschi«, »Ebbirn«, »Aftermahdi« und »Sel«. Sprechen konnte ich sie nicht. Was diese Wörter bedeuten, erzähle ich Ihnen später.

Heute ist Franken tatsächlich mein Zuhause. Ganz unbemerkt habe ich es lieb gewonnen. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich in den letzten Jahren so viel durch Deutschland gereist bin, dass ich mit jedem Heimkommen mehr gemerkt habe, wie schön dieser Landstrich tatsächlich ist. Und womöglich bin ich deshalb genau der Richtige für eine »Gebrauchsanweisung für Franken«. Weil ich mir meine Heimat erst aneignen musste. Begleiten Sie mich?

Franken ist, wie beinahe jede Region in Mitteleuropa, uraltes Siedlungsgebiet. Ein ordentlicher geschichtlicher Überblick würde deshalb etwa eine halbe Million Jahre vor unserer Zeitrechnung im Nürnberger Land beginnen. In der Nähe von Pommelsbrunn nämlich fanden sich die ältesten Überreste eines Homo erectus in ganz Nordbayern. Wenn man allerdings heute durch die Nürnberger Fußgängerzone geht, gibt es Augenblicke, in denen man nicht annehmen sollte, dass der aufrechte Gang der Franken schon vor fünfhunderttausend Jahren erfunden wurde. Was vielleicht damit zusammenhängt, dass Franken sich nicht nur geografisch und nach Dialekten teilt, sondern auch nach Wein, Bier und Schnaps.

Auf jeden Fall gibt es in Franken kaum einen Quadratmeter Erde, der nicht schon irgendwann einmal umgepflügt wurde. Die Kelten waren hier und wurden nach und nach von den Germanen verdrängt, die wiederum nach und nach von den Römern bedrängt wurden, die ihrerseits im Lauf der Zeit von den Alamannen und den Burgunden zurück nach Rom gedrängt wurden. Sie merken: Historiker lieben das Wortfeld »drängen«. Wer jedoch gar nicht so sehr nach Franken drängte, waren die Franken selbst. Die nahmen das Gebiet eher nebenbei mit, nachdem sie die Alamannen und die Thüringer besiegt hatten. Im gewaltigen Frankenreich war die Region nur ihr östlichstes Siedlungsgebiet.

Auch die Hunnen sind – typisch Hunnen! – mordend und erobernd durchs Land gezogen. Außer dass sie die keltischen Burgen endgültig zerstört haben, ist von ihnen allerdings nicht viel geblieben. Die Slawen haben sich im heutigen Oberfranken niedergelassen, weil dieses Gebiet anscheinend kein anderes frühmittelalterliches Volk haben wollte. Für die Zentralregierung in Bayern ist Oberfranken heute noch ein strukturschwaches Gebiet. Die Slawen haben sich dann – vielleicht aus Resignation wegen des rauen Klimas und der kargen Böden – weitgehend spurlos assimiliert und wurden auch Franken. Womit auch schon sehr viel über das heutige Verhältnis der Franken zu den Bayern gesagt ist.

Überhaupt: Bayern. Ob in Ober-, Mittel- oder Unterfranken: Mit Altbayern wird gefremdelt. München ist den Franken ferner als etwa Berlin. Da unten im Süden – da wohnen die Millionäre an einem der vielen aufdringlich idyllischen Seen, von denen Franken aus angeborener Bescheidenheit kaum welche hat. München ist immer ein bisschen zu schick, zu selbstbewusst, zu reich. In Franken hat es nämlich keinen Starnberger See oder Tegernsee, sondern eine Perlenkette kleiner und kleinster Karpfenteiche im zurückhaltend freundlichen Aischgrund. Die Aisch entspringt etwas westlich von Bad Windsheim und fließt dann durch das dortige Freilandmuseum. Das ist ein ganz großartiger Ort, an dem sich die gesamte dörfliche Architektur Frankens um den Flusslauf herum versammelt. Einer meiner Lieblingsorte.

Es gibt wegen dieser Kleinteiligkeit auch kaum eine Regelung aus der Hauptstadt, die in den drei fränkischen Regierungsbezirken nicht deutlich kritischer aufgenommen würde als in den altbayerischen. Von da unten, heißt es unisono, kann ja nichts Ordentliches kommen.

Zugegeben: In den stolzen Trotz der alten fränkischen Reichsstädte und Bistümer mischt sich immer ein leises Minderwertigkeitsgefühl. Wegen der größeren Seen und der höheren Berge und der tieferen Flüsse im Süden. Und so groß und tief der Hass zwischen den konkurrierenden fränkischen Fußballvereinen auch sein mag – wenn der FC Bayern München in Franken spielt, ist alle Rivalität für einen Tag vergessen, und man möchte ihm beim Verlieren zusehen. Passiert aber nicht oft.

Wie fang ich’s an?

Ich sehe mir die Karte Frankens an und denke: kein Problem. Franken ist kein Subkontinent wie Indien. Wobei man manchmal auch in Franken die Sprache nicht versteht, aber dafür ist es klein – auch wenn es Teile Bayerns, Thüringens, Baden-Württembergs und Hessens umfasst. Von Aschaffenburg im Westen bis Wunsiedel im Osten sind es eben mal zweihundertfünfzig Kilometer, von Meiningen im Norden bis Weißenburg im Süden zweihundert. Natürlich weiß ich, was Sie zu Recht sagen wollen: Meiningen liegt heute in Thüringen, aber historisch ist es eigentlich fränkisch, und so genau kann ich es in dieser Gebrauchsanweisung sowieso nicht nehmen, das erkläre ich Ihnen gleich noch.

Auf jeden Fall ist Franken das richtige Land für Sie, wenn Sie genauso begeistert Rad fahren wie ich. Anders als Indien ist es in ein paar Tagen zu durchqueren; es gibt moderate Anstiege und hie und da auch anspruchsvolle Bergtouren, aber dafür auch viele ebene Radwege am Main oder an der Pegnitz entlang. Pittoresk. Nicht zu groß. Alles »ä weng« kleiner als andernorts. Und deshalb dachte ich zu Beginn der Arbeit an dieser Gebrauchsanweisung in sträflichem Leichtsinn: kein Problem. Das geht schnell.

Es geht nicht schnell. Während jeder sofort versteht, dass Indien auf knapp zweihundertfünfzig Seiten unmöglich zu erschließen ist, wird bei Franken erwartet, dass es sich in diesem Umfang problemlos erschöpfend beschreiben lässt. Aber das kann ich nicht. Franken ist klein, aber es ist so vielfältig, so voller Geschichte, so voller liebenswerter Dörfchen, Flecken, Städtchen und Städte, dass ich fast kapituliert hätte, bevor ich überhaupt anfing, dieses Buch zu schreiben. Weil ich nichts weiter beschreiben kann als mein Franken. Am Ende wird sehr viel fehlen. Mausgesees und Ochsenschenkel zum Beispiel, zwei sehr hübsche Dörfer ganz in meiner Nähe, werde ich nur der kuriosen Ortsnamen halber erwähnt haben; besuchen dürfen Sie die dann schon selbst, denn ich werde nichts von den Wirtshäusern dort erzählen. Am Ende wird also sehr viel fehlen, aber vielleicht haben Sie Lust bekommen, auch die weißen Flecken zu entdecken, die ich Ihnen in die Karte dieser Gebrauchsanweisung nicht zeichnen werde.

Als gebürtiger Mittelfranke beginne ich auch mit der Mitte. Und als Radfahrer dachte ich, dass doch eine umgekehrte Sternfahrt nicht schlecht wäre. Ausgehend von Nürnberg in der Mitte machen wir gemeinsame Ausflüge in alle Himmelsrichtungen, bis wir bei Wunsiedel und Amorbach und Aschaffenburg und Nördlingen und Weißenburg sind. Diese umgekehrte Sternfahrt bleibt zunächst literarisch. Wenn Sie aber danach Lust zum Radfahren bekommen haben, dann nur zu. Vielleicht sehen wir uns ja mal.

Und jetzt beginnen wir. In der Mitte.

Die Mitte

Nürnberg

Geografisch ist Nürnberg nicht ganz die Mitte Frankens. Das ist Ochsenschenkel. Ja, ich weiß. (Zu den seltsamen fränkischen Ortsnamen kommen wir erst später.) Ochsenschenkel also liegt ein paar Dutzend Kilometer nördlich von Nürnberg in der Erlanger Gegend und wusste selbst lange Zeit nicht, dass es der fränkische Nabel ist. Man darf es auch sofort wieder vergessen, denn der politische, historische, wirtschaftliche und – wie es heute so oft so unscharf heißt – gefühlte Mittelpunkt Frankens ist auf jeden Fall Nürnberg. In diesem Fall wollen wir das »gefühlt« mal gelten lassen, denn bei der Heimat geht es ja immer auch um all das, was eben keine Fakten sind. Also behaupten wir völlig unscharf: Der Nürnberger Hauptmarkt ist die Mitte Frankens. Und zwar nicht wegen des Schönen Brunnens, sondern weil sich in ganz Franken schwerlich ein Ort finden lässt, der geschichtlich ähnlich spannungsvoll und widersprüchlich aufgeladen ist wie dieser ungefähr viereckige Platz, der heute von den Radlern meist gegen die Straßenverkehrsordnung schräg zwischen allen Ständen und Touristen hindurch gequert wird, weil das die kürzeste Verbindung durch die Altstadt darstellt.

Lange bevor der Hauptmarkt für kurze Zeit Adolf-Hitler-Platz hieß, war er auch schon ein Sumpf. Höchst ungesundes Überschwemmungsgebiet der Pegnitz, die heute nicht weit davon entfernt in ein enges Bett gesperrt gemächlich dahinfließt. In der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts war das heutige Zentrum der Stadt das Judenviertel. Eine der größten jüdischen Gemeinden im Reich.

In der freien Reichsstadt ging es ausgesprochen eng zu, nachdem man die beiden Nürnberger Siedlungen Lorenz und Sebald zusammengelegt hatte. Deswegen brauchte man Platz für einen neuen Markt in der neu entstandenen Großstadt.

Bis ins Detail lässt sich die Gemengelage der Ursachen für das Judenpogrom 1349 nicht mehr ergründen, aber so viel weiß man doch, dass die Nürnberger Patrizier die Nürnberger Juden in vermeintlicher Gottgefälligkeit aus ihren Hütten holten und sie außerhalb der Stadtmauern im heutigen Stadtpark totschlugen und verbrannten. Das jüdische Ghetto wurde komplett geräumt, fast alle Gebäude abgerissen – ein paar bekam der Nürnberger Patrizier Stromer – und der jüdische Friedhof aufgelassen und geplündert.

Karl IV., den die Touristen noch heute beim Männleinlaufen hoch auf der Frauenkirche jeden Mittag um zwölf Uhr fotografieren, hatte als Schutzherr der Juden im Reich seine Zustimmung zum Pogrom gegeben. Erstaunlich unverhohlen übrigens. In der sogenannten Markturkunde – ein geradezu schamlos harmloser Name – findet man die Genehmigung des Kaisers, das jüdische Ghetto abzureißen. Und die im Voraus ausgestellte Straflosigkeit für den Fall, dass dabei Juden zu Schaden kämen. Es kamen in der Tat fünfhundertsechzig Juden zu Schaden.

Dafür wurde zu Ehren Karls IV. die Frauenkirche an der Stelle der ehemaligen Synagoge errichtet. Die jüdischen Grabsteine nahm man – praktisch, dass sie schon vor Ort waren – als Treppenstufen im neuen Gotteshaus. Heute erinnert ein in den Boden eingelassener Davidstern vor dem Altar an diese Katastrophe des jüdischen Lebens in Franken.

Und es war nicht einmal die erste, muss man ehrlicherweise sagen.

Ach, eigentlich will man all das in einem Buch, das einem Franken näherbringt, gar nicht lesen. Aber es führt eben kein Weg daran vorbei. Wer in Nürnberg lebt oder es besucht, kann nicht über den vermeintlich unschuldigen Christkindlesmarkt bummeln, ohne mit dem Erbe des »Dritten Reiches« konfrontiert zu werden.

Das »Schatzkästlein des Reiches«, das so wunderbar pittoresk aussehende Inbild einer verquasten Romantik und geschichtsvergessenen Schwärmerei fürs Mittelalter, war eine Hauptstadt der Bewegung, lange bevor die Nazis an die Macht kamen. »Stadt der Reichsparteitage« nannte sie sich so stolz, wie sie sich heute »Stadt der Menschenrechte« nennt.

Nürnberg ist die Stadt der »Nürnberger Gesetze«.

Nürnberg ist die Stadt, in der die Synagogen in der »Reichspogromnacht« schon einen Tag vor allen anderen brannten.

Nürnberg war die »deutscheste aller deutschen Städte«, wie der NS-Bürgermeister Liebel jubelte, als er die Reichskrone und die Insignien des alten deutschen Reiches aus Wien zurück nach Nürnberg holte, wo sie im Mittelalter aufbewahrt worden waren.

Das heutige, ziemlich weltoffene und bunte Franken lässt sich nicht verstehen ohne diese Geschichte. Denn der Nationalsozialismus ist nicht nur mal eben als ungebetener Gast vorbeigekommen und hat alles kaputt geschlagen, bevor er ging. »Den« Nationalsozialismus gab es ja auch gar nicht. Was es gab, waren nationalsozialistische Nürnberger und Fürther und Erlanger – Franken eben –, die diese nicht nur steinerne, sondern auch moralische Trümmerwüste zu verantworten hatten. Die Großeltern und Urgroßeltern der heutigen Nürnberger und Fürther und Erlanger. Nicht alle, selbstverständlich. Nürnberg und Fürth waren mal rote Städte gewesen, Fürth in der bayerischen Revolution 1918/19 sogar kurzzeitig eine Räterepublik. Aber es war eben nicht Hitler, der den »jüdischen« Neptunbrunnen aus der Jahrhundertwende vom Hauptmarkt, dem damaligen Adolf-Hitler-Platz, entfernte. Das waren die Nürnberger schon selbst. Die gute Nachricht ist: Besonders dieses dunkle Kapitel der Geschichte lässt Nürnberg heute freundlicher und heller leuchten. Der Umgang mit dem NS-Erbe ist der Stadt lange Zeit nicht leichtgefallen, und bis heute gibt es hitzige Diskussionen über das Gelände der Reichsparteitage. Denn die Zeppelintribüne, von der Hitler einst die Paraden abnahm, bröckelt schon seit den Siebzigerjahren. Soll sie restauriert werden, um als Mahnmal zugänglich zu bleiben? Soll sie dem Verfall preisgegeben werden, um deutlich zu machen, dass der Nationalsozialismus auf den Abfallhaufen der Geschichte gehört? Die Debatte flammte immer wieder auf; nun ist die Instandsetzung als Lern- und Erfahrungsort geplant (und dafür ein hoher zweistelliger Millionenbetrag veranschlagt).

Andere größenwahnsinnige Architekturversuche dagegen sind durch recht kühne Gegenarchitektur umgewandelt worden. Die gewaltige Kongresshalle zum Beispiel wird heute von einem gläsernen Pfeil durchbohrt, der den Eingang zum Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände darstellt. Neben dem Besuch des Christkindlesmarkts und der obligatorischen Lebkuchenbäckerei unterhalb der Burg ist das kein schlechter Ort für Touristen, die den Mittelpunkt Frankens besser kennenlernen wollen. Mal abgesehen davon, dass daneben gleich der Dutzendteich liegt, auf dessen flachem Wasser man mit dem Tretboot gondeln, die Kongresshalle von außen betrachten und danach im Schatten der Bäume ein Bier in der Wirtschaft »Wanner« genießen kann. Einen Jachtclub gibt es dort übrigens auch. Der richtet auf den ganzen zweiunddreißig Hektar Wasserfläche echte Regatten aus. Es ist beruhigend, dass sich der Größenwahn in Franken mittlerweile auf den Sport beschränkt.

So wenig sich die Nürnberger auf ihre NS-Vergangenheit beschränken lassen wollen, so wenig wollen sie auf die berühmten Lebkuchen reduziert werden. Dabei sind die Lebkuchen ein Wirtschaftsfaktor, den kein Kämmerer der Stadt außen vor lassen kann. Es sind ja nicht nur die Gewerbesteuern, die ein gut florierendes Lebzeltengeschäft in die Kassen spült; nein, die Lebkuchen sind ein sogenannter Pull-Faktor der Tourismusbranche. Und Nürnberg lebt zu einem guten Teil vom Tourismus. Um die zwei Milliarden Euro fließen so jährlich in die Stadt hinein. Da aber ein nicht unbeträchtlicher Teil des Tourismus innerhalb von Franken stattfindet – die Franken finden Franken attraktiv, bloß nie dort, wo sie gerade wohnen –, fließt vermutlich ein großer Teil dieses Geldes nach Weihnachten dann wieder nach Würzburg oder Bamberg oder Bayreuth – dorthin eben, wo es in Franken auch schön ist. Wahrscheinlich handelt es sich also beim Wirtschaftsfaktor Tourismus eher um ein Geldkarussell, bei dem das Geld je nach Saison mal hier, mal dort ist. Hauptsache, es zirkuliert und belebt die Statistiken.

Zurück zu den Lebkuchen: Sie sind etwas Ähnliches wie kulinarisches Weltkulturerbe und dürfen deshalb nach Artikel 1 der Haager Konvention zum Schutz von Kulturgütern – wie die Bamberger Altstadt oder das Opernhaus in Bayreuth – in einem zukünftigen Weltkrieg nicht zerstört werden. Gut zu wissen, so kann man im Falle eines kommenden Krieges rasch nach Bamberg ziehen, öfter in die Bayreuther Oper gehen oder sich mit einer ausreichenden Menge Lebkuchen versorgen.

Gegessen werden dürfen die Lebkuchen allerdings. Und im Allgemeinen lohnen sie sich auch, denn sie müssen seit Urzeiten aus den besten Zutaten gebacken werden. Eine beliebte und oft sehr hitzige Diskussion unter Nürnbergern, die den Christkindlesmarkt ebenfalls besuchen, ist die Frage, ob in den Teig Mehl genommen werden darf oder nicht. Es soll über diese Grundsatzfrage schon zu Schlägereien auf dem Hauptmarkt gekommen sein. Selbstverständlich kauft kein Nürnberger ausschließlich Lebkuchen aus einer der vielen traditionellen Bäckereien, sondern macht sie zumindest einmal im Jahr auch selbst. Auch ich backe Lebkuchen – wie übrigens alle meine Geschwister; eine unumstößliche Familientradition.

Erlaubt ist beides, aber tatsächlich darf der Mehlanteil nicht sehr hoch sein. Mandeln oder Haselnüsse, Honig und vor allem eine Reihe von Gewürzen wie Kardamom, Zimt, Nelken, Anis, Muskatblüte und natürlich auch Pfeffer machen den unvergleichlichen Duft der Elisenlebkuchen aus, der schon im Sommer durch die Straßen rund um die großen und kleinen Lebzeltnereien ziehen kann.

Und sich mit dem der ebenso berühmten Nürnberger Bratwürstchen mischt. Die fränkische Küche ist nicht für ihre Raffinesse berühmt. Im Großen und Ganzen handelt es sich bei den traditionellen Gerichten doch um eher Bodenständiges. Etwas Ordentliches halt, wie der Franke sagt, was auch sofort ausschließt, dass Vegetarisches oder gar Veganes ordentlich sein könnte. Wie auch? Es ist ja kein Fleisch dabei! Bis vor wenigen Jahren wurden jemandem, der sich in diesen Breiten als Vegetarier outete, in einer Mischung aus Mitleid und Unverständnis dann gerne »Draa im Weggla« angeboten. Denn merke: In Franken ist Wurst kein Fleisch.

Schon gar nicht die Nürnberger Bratwürstchen, die ohnehin so klein sind, dass man davon mindestens drei auf die Hand und im Wirtshaus nicht weniger als »Sechs auf Kraut« serviert bekommt. »Draa im Weggla« sind drei Nürnberger (niemand nennt das Würstchen, denn es ist ja eh klar, was man will) in einem Brötchen. Meist handelt es sich um eine Kaisersemmel, die keinen Geschmack zu haben braucht, weil sie nur der Träger der kleinfingerdicken Würstchen ist, zu denen selbstverständlich ausschließlich ein mittelscharfer »Sempf« gehört. Jede andere Soße wird zwar angeboten, ist aber in den Augen der Verkäuferin ein Sakrileg. Manche dieser Würstchenstände sind bereits seit Generationen in der Hand einer Familie, und es ist hier wie bei den Lebkuchen: Jede Nürnberger Familie hat ihren Geheimtipp, an welchem Stand die besten »Nämbercher« verkauft werden. Und wenn man sich welche mit nach Hause nehmen will, dann begebe man sich zum Stand des Bratwürscht Madla. Bei der Melda bekommt man die kleinen Kostbarkeiten in Dosen. Als saure Zipfel oder gegrillt und auf jeden Fall fränkisch. Die ganz Mutigen kaufen das »Broadwoschdkeck«. Betonung auf der letzten Silbe, bitte. Auf Hochdeutsch ist das dann »Bratwurstgehäck«.

So richtig weiß übrigens keiner, warum die Nürnberger Bratwürstchen so klein sind. Zwischen sieben und neun Zentimetern sind sie lang – da lachen die Würzburger nur. In Unterfranken wird nämlich auf den Weinfesten gerne auch traditionell ein Meter Bratwurst verkauft. So hat jeder seins …

Die Legende will es, dass die Nürnberger so klein sind, damit sie auch noch durch ein Schlüsselloch gereicht werden können. 1559 wurde Hans Stromer, ein Patrizier aus einer der angesehensten Familien der Stadt, zu lebenslanger Haft im Schuldturm verurteilt. Ob er jetzt im Streit einen stadtfremden Edelmann umgebracht oder Stadtgeheimnisse verraten hatte, ist nicht mehr genau überliefert. Wohl aber, dass er sich wünschte, an jedem Tag seiner Haft zwei Bratwürste zu erhalten. Und die wurden ihm dann eben angeblich durchs Schlüsselloch seiner Zellentür zugereicht. Achtunddreißig Jahre lang jeden Tag zwei Bratwürstchen essen zu müssen, und seien sie auch noch so klein, würde heute vermutlich gegen grundlegende Menschenrechte verstoßen. Vielleicht waren die Würstchen dann auch der Grund dafür, dass Stromer nach ebendiesen achtunddreißig Jahren aus dem Turmfenster in den Tod sprang. Es wäre interessant zu wissen, ob er sich aus dem Schuldturm oder aus dem Luginsland gestürzt hat. Eingesessen hat er in beiden; vermutlich der Abwechslung halber. Aber der Luginsland wäre auf jeden Fall effektiver gewesen, weil er mit nicht ganz fünfzig Metern der höchste Turm der Nürnberger Burg ist.

Obwohl die Grundzutaten der Würstchen natürlich vorgegeben sind, hat jede Nürnberger Metzgerei ihr eigenes Rezept. Vor allem in der Gewürzmischung liegt das Geheimnis. Da zahlt es sich aus, dass Nürnberg schon im Mittelalter ein wichtiger Handelsplatz auf der Route zwischen Orient, Venedig und Prag war. Der Gewürzhandel war es, der viele Nürnberger Patrizier erst so wohlhabend gemacht hat, dass man sie mit Fug und Recht »Pfeffersäcke« nennen konnte. Die Familienwappen, die stolz den Reichtum zur Schau stellen, sind heute noch in den beiden Nürnberger Großkirchen zu sehen.

Dieser Stolz und dieser Wohlstand haben dann auch dazu geführt, dass die Nürnberger sich stark genug fühlten, um dem Burggrafen zu zeigen, wo der Hammer hängt. Womit wir wieder beim Luginsland sind: Der höchste Turm Nürnbergs sieht zwar heute so aus, als gehörte er zur Burg, aber er war ein städtischer Turm, den die Patrizier dem Burggrafen neben die Burg gestellt hatten, um von dort aus sehen zu können, was in der Burg vor sich ging. Denn das Verhältnis zwischen Stadtoberen, dem Burggrafen und dem Kaiser war kompliziert.

Die Burg prägt nicht nur das Stadtbild Nürnbergs, sondern auch das Selbstverständnis der Menschen, die in der Stadt leben. Obwohl es wahrhaftig keinen vernünftigen Grund gibt, warum man sich achthundert Jahre später noch etwas darauf einbilden sollte, dass der Kaiser ab und zu vorbeikam und sich vom örtlichen Fleischer Geld leihen musste, um das Festmahl beim Reichstag bezahlen zu können. Die Nürnberger aber sind stolz auf ihre Burg, und sie spielt auch eine ziemlich wichtige Rolle bei vielen Großveranstaltungen wie der Blauen Nacht, einer jeden Mai stattfindenden Kulturnacht mit etlichen Performances und Installationen, oder beim jährlichen Bardentreffen. Vor allem aber ist sie ein Treffpunkt, weil sie – anders als in vielen anderen Orten – mitten in der Stadt liegt. An den Sommerabenden lagern junge Leute in zahllosen Gruppen auf dem noch warmen Burgsandstein, trinken, lachen, und zuweilen zieht auch der süßliche Geruch des einen oder anderen Joints an der Burgmauer hoch. In den ausgesprochen malerischen Burggärten sieht man manchmal bereits ab März lesende Menschen auf den vielen Bänken sitzen. Wenn sie vom Buch aufsehen, haben sie einen großartigen Blick über das Stadtviertel Johannis, das sich schon außerhalb der mittelalterlichen Stadtmauern befindet und wo auf einem der schönsten Friedhöfe Deutschlands unter anderem Albrecht Dürer seine letzte Ruhestätte fand. Nürnberg ist eine der wenigen Großstädte, die ihre Stadtmauer zu Beginn des 19. Jahrhunderts nicht geschleift haben, obwohl sie fast genauso rasant wuchs wie etwa München. Deswegen lässt es sich in den Gärten zwischen den zwei Stadtmauerringen ganz großartig um ein Viertel der Stadt spazieren.

Die Burg ist der erste Anlaufpunkt für viele Zehntausend Bustouristen, denn gleich unterhalb des Luginslands liegt eine der wenigen touristischen Haltestellen in der Stadt. Von dort aus schwärmen sie im Sommer über den Burgfried hinunter zu den Lochgefängnissen im Wolffschen Rathaus, von denen schon Edgar Allan Poe so fasziniert war, dass er eine kleine Horrorstory über die Eiserne Jungfrau geschrieben hat. Sie ist außerordentlich geeignet, um auch bei abgebrühten Youtubern noch einen leisen Schauer hervorzurufen. Im Prinzip sieht sie eher wie ein eiserner stehender Mantel aus, der innen mit Stacheln versehen ist. Beim Schließen würden diese Stacheln den Körper vielfach durchdringen und so einen elenden Tod … jaja, alles gelogen. Aber das sagt man natürlich weder den amerikanischen noch den japanischen Schauertouristen.

Wie so vieles andere in Nürnberg – angefangen bei fast allen Häusern der Altstadt, die 1945 im Wesentlichen aus den Trümmern anderer Häuser der zerstörten Altstadt wieder aufgebaut wurden – ist die Eiserne Jungfrau kein Original; das ist im Feuersturm der Bombennächte verbrannt. Was man heute in den Gefängniskellern besichtigen kann, ist eine fantasievoll angereicherte Kopie. Sie war auch nie ein Folterinstrument, jedenfalls nicht für direkte physische Folter, sondern ein Schandmantel für straffällige Frauen, in dem sie dann dem Spott der Stadt ausgesetzt wurden. Die innen liegenden Spitzen waren nicht aus Metall, sondern aus Eichenholz und ein ganzes Stück kürzer. Schmerzhaft, aber nicht tödlich. Allerdings liegt der wirkliche Schrecken der Stadt ganz woanders.

So richtig erklärt sich die Faszination der Touristen für Nürnberg nicht. Die alte DDR-Hymne »Auferstanden aus Ruinen« passt eigentlich eher für die fränkische Metropole. Die kleinteilige Fachwerkidylle, die Kirchen, Theater, Oper, Türme, sogar die Burg und die Brunnen – die gesamte Altstadt war im Frühjahr 1945 eine quadratkilometergroße Trümmerwüste, aus der gespenstisch die leeren Fassaden von St. Sebald und St. Lorenz aufragten. Der amerikanische Fotograf Ray D’Addario, der beauftragt war, den Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher zu dokumentieren, streifte im Sommer 1946 durch das verwüstete Nürnberg, fotografierte und fotografierte; fasziniert von der ungeheuren Zerstörung. Dreißig Jahre später, in den Siebzigern, kam er noch einmal und nahm an denselben Orten neue Bilder auf. Erst in diesem Vergleich sieht man dann aber auch, was für eine ungeheure Leistung die Trümmerfrauen erbracht haben. Die Menge an Schutt pro Einwohner war in Nürnberg größer als in Berlin.