13,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Piper ebooks

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Ein unvergesslicher Besuch im Land am Golfstrom, wo Bürgersteige beheizt sind, Politiker gern in Tracht erscheinen und es die höchste Lebensqualität der Welt gibt. Die Autorin erklärt, was ein norwegisches »vorspiel« ist, warum in Norwegen so viele Krimis geschrieben werden, die Königsfamilie unentbehrlich ist und das Landeswappen kein Elch, sondern ein Löwe ziert. Sie nimmt uns mit nach Oslo im Süden und zu den Rentier-Samen im Norden, zum Baden ans Meer und zum Skilaufen in die Berge. Und berichtet, wie das Land nach den Ereignissen auf Utøya mit seiner Haltung weltweit ein Exempel statuierte. Das grundsympathische Porträt eines Landes, das fast 2000 Kilometer lang ist und weniger Einwohner hat als Barcelona.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:

www.piper.de

Wenn Ihnen dieses Buch gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Gebrauchsanweisung für Norwegen« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.

Der Verlag dankt der Edition Erdmann, Lenningen, für die Genehmigung zum Abdruck der Textpassage aus Roald Amundsen, Wettlauf zum Nordpol, im Kapitel »Ganz aufrichtiges Schweigen«.

Aktualisierte und erweiterte Neuausgabe 2023

© Piper Verlag GmbH, München 2007, 2012, 2019 und 2023

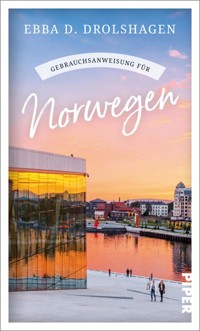

Covergestaltung: Birgit Kohlhaas, kohlhaas-buchgestaltung.de

Coverabbildung: Opernhaus im Abendrot, Oslo

Karte: cartomedia, Karlsruhe

Litho: Lorenz & Zeller, Inning am Ammersee

Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)

Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.

Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.

Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.

Inhalt

Inhaltsübersicht

Cover & Impressum

Karte von Norwegen

Dann fangen wir mal an

Die lauschige Idylle im fernen Norwegen

Erste Lernschritte

Die Tragödie

Der Stoff, aus dem die Tradition ist

Die magischen vierzig Prozent

Das Emirat am Golfstrom

Der Schatz in der Barentssee

LandMitMeer

Straßen wie in Dänemark

Fußbodenheizung für Autoreifen

1700 Kilometer Buckeleispiste

Lichtstreifen am Horizont

Der Erfinder der Reisekatalogpoesie

Der Nabel der Welt

Die Guten

Das heiße Eisen

Gemauschelt wird nicht

Lächeln und anpacken

Eine ganz normale Familie

Die Mär vom ewig betrunkenen Norweger

Verschleiertes Bauernmädchen und Hammelinkohl

Staatliche Kopfnüsse

Wer ist harry?

Norwegen im Norwegenfieber

Alles wie überall, nur besser

Ja, wir lieben Rot-Weiß-Blau

Die umstrittene Revolution

Die umstrittene Tradition

Rollende Gefriertruhen

Norwegens Wappentier

Mord und Skandale

Wie klingt ein Fjord?

Kultur können wir jetzt auch

Oslo ist nicht Paris

Ein Häuschen mit Garten

Vom Plumpsklo zum Whirlpool

Wie die Norweger das Skilaufen lernten

Ganz aufrichtiges Schweigen

Maritimer Wahnsinn

Adel im Land ohne Adlige

Der große Tränensack

Die Reichsstraße Nummer eins

Söhne und Töchter der Sonne

Noch ein Wort zu Nøørje

Was man im Winter wissen sollte

Dank

Buchnavigation

Inhaltsübersicht

Cover

Textanfang

Impressum

Karte von Norwegen

Dann fangen wir mal an

Sie interessieren sich also für Norwegen.

Vermutlich haben Sie über das Land schon dieses und jenes gehört und gelesen. Dass es weit im Norden liegt, beispielsweise. Dass es dort immer dunkel (oder immer hell) ist. Dass es kalt ist, im Winter kälter als im Sommer, aber nicht viel. Dass alles unfassbar teuer ist. Dass Norwegen Öl und Gas ohne Ende hat und darum märchenhaft reich ist. Dass Norwegen Öl und Gas ohne Ende hat und Europa nicht genug davon abgeben will. Dass es bei der Winterolympiade immer gewinnt. Dass Alkohol geradezu unerschwinglich ist. Dass die Wikinger da herkommen. Dass es jede Menge spektakuläre Natur gibt. Dass es nicht in der EU ist. Dass sie da Lachs haben. Dass da dieses Schiff die Küste entlangfährt. Dass es da Elche gibt. Und Trolle natürlich. Dass da das Nordkap ist.

Und Sie wissen natürlich, dass man da angeln und wandern und den Campingwagen an den schönsten Stellen abstellen kann, ohne dass man weggeschickt werden darf.

Vielleicht interessieren Sie sich auch für die Bevölkerung. Es heißt, die Norweger:innen seien groß und blond und blauäugig. Wortkarg. Sportlich. Unendlich reich. Verschlossen. Sie betrinken sich oft. Sehr oft. Sie töten Wale. Sie schreiben Krimis. Sie wohnen in roten Holzhäusern. Sie fahren Elektroautos. Sie tragen bunte Pullover. Sie haben einen König. Sie haben Mette-Marit. Und natürlich Erling Haaland.

Nun ja. Manches könnte man differenzieren.

Los geht’s.

Die lauschige Idylle im fernen Norwegen

Wer nach Norwegen reist, will nichts weniger als action und nightlife. Die meisten suchen Ruhe, ein Eckchen heile Welt und vor allem unberührte Natur. Kaum jemand kommt (nur) wegen der Küche, der Museen oder der Festivals, nur wenige kommen wegen der Menschen, die dort leben. »Ich war zehn Tage in Norwegen wandern und habe die ganze Zeit keine Menschenseele getroffen!« schildert in aller Regel einen gelungenen Urlaub, während es schwer vorstellbar ist, dass der Satz »Ich war zehn Tage in der Toskana wandern und habe keine Menschenseele getroffen!« etwas anderes einleiten kann als die Beschreibung einer ziemlichen Enttäuschung.

Das Idealbild eines unberührten, menschenleeren Freilichtmuseums wird von der norwegischen Tourismusindustrie verständlicherweise gepflegt und gehegt, was dazu führen kann, dass Besucher das Eindringen »echter« Norweger:innen, Einheimischer also, die weder Fremdenführer:innen noch Hüttenvermieter:innen sind, als unangenehm, ja bedrohlich empfinden. Sie führen sich auf, als gehöre ihnen das alles, und machen das wahre Norwegen kaputt, das man selbst in Erbpacht genommen hat. Im Reiseteil einer deutschen Kleinstadtzeitung kam ein zornbebender Journalist zu Wort, der Norwegen aus tiefstem und reinstem Herzen liebt und es nicht fassen kann, mit welcher Niedertracht sein Refugium von Leuten zerstört wird, die dort wirklich nichts verloren haben:

»Alles hatte den Charme von gestern, vorgestern, dem vorigen Jahrhundert. Eine Ansammlung von verwitterten Blockhütten, ein einziges Berggasthaus hat überlebt, wo drei Hotels aufgegeben haben: eine lauschige Idylle im fernen Norwegen, wo man nichts tun kann außer Skilanglauf, den aber ausgiebig. Skilangläufer gehen abends nicht auf die Walz, sie sind froh, früh im Bett zu sein, um am nächsten Morgen wieder fit in die Loipe zu gehen. Das war zwanzig Jahre so. Und es war gut so. Dieses Jahr aber hat die Zivilisation ausgeholt, das norwegische Idyll zu vereinnahmen: Ein neu gebautes Blockhäuschen am andern dokumentiert den Drang neureicher Norweger aus der Hauptstadt Oslo, ihren neuen Reichtum nicht allein mit ihrer eigenen Ölbohrinsel in der Nordsee und ihrer riesigen Jacht im Hafen öffentlich zur Schau zu stellen. Sie wollen in ihrem Bekanntenkreis noch eins draufsetzen mit ihrem Ferienhäuschen dort im Gebirge, wo zwanzig Jahre die wenigen Ortsansässigen und ein paar Touristen unter sich waren … So erfährt man als Tourist zum ersten Mal das Gefühl, das den einstigen Helden der Jugendzeit, James Fenimore Coopers unvergessenen Lederstrumpf, beseelt haben muss, als ihn im fernen Westen der USA die beginnende Zivilisation zu umzingeln begann: Man sieht ihrem Vordringen fassungslos zu und versteht die Welt nicht mehr.«

Die Welt kann ich ihm nicht erklären. Aber ich erzähle gern etwas über ein Land, das eine Vergangenheit, eine Gegenwart und eine Zukunft hat. Dieses Land ist weder »idyllisch« noch »lauschig«. Von Mitternachtssonne und ekstatischem Naturerleben wird ebenso wenig die Rede sein wie – beispielsweise – von dem Triumvirat Ibsen, Munch und Grieg, das bis heute die Fahne der norwegischen Kultur hochhalten muss, als hätte es nach ihnen nichts Lohnendes mehr gegeben.

Die Wahrheit, meinte Ingeborg Bachmann, sei dem Menschen zumutbar.

Dem Norwegenreisenden auch. Auch wenn die Reise im heimischen Lesesessel stattfindet.

Erste Lernschritte

Der Osloer Flughafen Gardermoen ist sehr schön. Er ist aus einheimischen Materialien wie Granit, Schiefer und Holz erbaut – Materialien also, die man eher in Einfamilienhäusern der gehobenen Preisklasse erwarten würde. Die Konstruktion vermittelt ein Gefühl von Geräumigkeit, Leichtigkeit, rätselhafterweise aber auch von Verankerung. Man verbinde mit dem Bauwerk »Ruhe«, »Klarheit«, »Übersichtlichkeit« sowie eine »besondere Lichtfülle«, schreibt die norwegische Architekturhistorikerin Ingerid Helsing Almaas. Sie findet die Wortwahl »bezeichnend. Sie beschreibt nicht nur die räumlichen Ideale der Gebäude, sie zeichnet auch ein Bild des idealisierten norwegischen Bürgers: gut organisiert, offen, einfach, dabei voller Vertrauen in die Authentizität lokaler Erfahrungen, vom nördlichen Licht erhellt, von Holz und Stein gestärkt. Mit seiner geschwungenen Laminatholzdecke begrüßt das Terminalgebäude die Welt wie ein betuchter und großzügiger Gastgeber – wohlmeinend, elegant, nach der letzten Mode gekleidet, das Beste, was das kleine Land zu bieten hat.« Die Zeiten, als ein schwedischer SAS-Präsident Oslos Flugplatz – den Gardermoen-Vorgänger Fornebu – als »Cafeteria mit Landebahn« verspotten konnte, sind sehr lange vorbei.

Vom nördlichen Licht erhellt. Und zwar vom ersten Moment an, denn man verlässt das Flugzeug durch einen Glastunnel und findet sich nicht in einem neonbeleuchteten, ortlosen Airport-Land wieder, sondern an einem Ort, der noch nicht Oslo ist, aber bereits dessen Licht und Wetter hat. Wer aufmerksam ist, kann ab jetzt, also vom ersten Moment an, einiges über Norwegen lernen:

1. Bei einigen Gates führt der Weg zum Koffer an einer Glaswand entlang, auf einem Steg, hoch über den Abfluggates und den dort wartenden Abreisenden. Auf der einen Seite sieht man die Wartenden, auf der anderen Seite geht der Blick auf einen Wald jenseits des Rollfelds, der während der Bauarbeiten mit großem Aufwand bewahrt wurde. Während man so vor sich hin geht, kann man über das Reisen, über Ankommen und Abfahren nachdenken und die Aussicht genießen. Glücklich ist, wer sein Handgepäck nicht tragen muss, denn in der Zeit, die man zum Ausgang unterwegs ist, absolviert man in anderen europäischen Ländern einen Sonntagsspaziergang. Wir lernen: In Norwegen wandert man in der Höhe, denkt nach und guckt auf Natur.

Natürlich gibt es ein paar Meter Rollband. Die dienen aber nur dem Nachweis, dass man dergleichen in Norwegen kennt. Man ist nicht rückständig. Man läuft einfach gern.

2. Von anderen Gates aus geht es ebenerdig zum Koffer, in beiden Fällen landet man in einem riesigen Wein- und Spirituosenhandel mit integrierter Parfümerie und Süßwarenladen. In Norwegen darf man auch bei der Einreise duty-free einkaufen, der Weg zum Koffer führt mitten hindurch. Am Sortiment erkennen Sie, dass der Norweger als solcher Rotwein liebt. Was Sie nicht sehen, aber jetzt von mir erfahren, ist zweierlei: Tabak gilt als so gefährlich, dass er in einem abgetrennten Raum versteckt wird. Und Oslo hat Europas größte Duty-free-Läden. Sie finanzieren im Grunde den Flughafen.

3. In der Ankunftshalle passiert man mehrere Kioske. Hier könnte man lernen, dass Norwegen sehr viele Tageszeitungen hat. Das aber geht unter, weil man nur die Zeitungen mit Titelseiten sieht, deren Schrift und Bild etwa dreimal so groß sind wie bei der deutschen Bild-Zeitung. Auf die erste Seite passen kaum mehr als eine Vier-Wort-Überschrift und ein großes Foto. So entsteht der (falsche) Eindruck: Hier leben extrem kurzsichtige Menschen.

4. Wenn man für die zwanzigminütige Zugfahrt in die Stadt die geforderten 210 Kronen bezahlt hat, fällt einem wieder ein, dass Oslo eine der teuersten Städte der Welt ist. Und spätestens, wenn der Taxifahrer für die zehn Minuten vom Osloer Hauptbahnhof ins Hotel dreißig Euro verlangt, sollte man das Umrechnen in eine vertrautere Währung einstellen. Das macht schlechte Laune und ändert nichts.

5. Der Zug fährt lange an Bauernhöfen, Ackerflächen, Weiden und Pferdekoppeln vorbei. Man sitzt nicht im falschen Zug, etwa zehn Minuten vor der Stadt tauchen erste Industriegebiete und Wohnhäuser auf, aber das ist Lillestrøm, nicht Oslo. Merke: Die norwegische Hauptstadt ist klein.

6. Dann rauscht der Zug in einen Tunnel. Kein besonderer Tunnel, eben lang genug, um anzudeuten, dass sich die Norweger auf Tunnelbau verstehen. Der dezente Hinweis lautet: Wir haben sehr viele Tunnel. Auf den einhundert Kilometern zwischen Bergen und Voss beispielsweise sind es 39. Wer eine Tunnelphobie hat, hat noch Zeit zum Umkehren.

7. Man geht, man sitzt, man schaut sich um. Irgendwann wird einem bewusst, dass viele junge Norwegerinnen tatsächlich sehr blond und sehr schön sind. Die jungen Männer sind auch blond und schön – aber die Frauen fallen eben mehr auf. Wie überall.

Die Tragödie

Oslo, im Juni 2011. Der norwegische Ministerpräsident Jens Stoltenberg, der Schriftsteller Jo Nesbø sowie ein weiterer Freund radeln durch die Stadt. Ihnen folgen, ebenfalls auf Rädern, zwei Leibwächter. Das Grüppchen hält an einer roten Ampel, neben ihnen wartet ein Auto auf grünes Licht. Durch das offene Fenster ruft dessen Fahrer dem Ministerpräsidenten zu: »Jens! Hier ist ein kleiner Junge, der es cool fände, dir mal Guten Tag zu sagen!« Stoltenberg lächelt, schüttelt dem kleinen Jungen auf dem Rücksitz die Hand und sagt: »Guten Tag, ich heiße Jens.«

Jo Nesbø hat diese kleine Begebenheit in der New York Times erzählt: »Der Ministerpräsident trägt einen Fahrradhelm, der Junge einen Sicherheitsgurt; sie haben an einer roten Ampel angehalten. Die Leibwächter stehen dahinter, in diskretem Abstand. Lächelnd. Ein Bild von Sicherheit und gegenseitigem Vertrauen. Ein Bild der normalen, idyllischen Gesellschaft, die wir alle für selbstverständlich hielten. Wie sollte da etwas schiefgehen? Wir trugen Fahrradhelme und Sicherheitsgurte, wir beachteten die Verkehrsregeln.«

Wenig später ging etwas wirklich furchtbar schief. Am 22. Juli 2011, um 15:25 Uhr, explodierte vor dem Bürogebäude des Ministerpräsidenten eine Autobombe. Teile des Regierungsgeländes im Zentrum Oslos wurden verwüstet, acht Menschen starben. Auf die Täter und deren Motive gab es keinerlei Hinweise. Wenig später sprach Ministerpräsident Stoltenberg im Fernsehen von dem »größten Verbrechen, das Norwegen seit dem Zweiten Weltkrieg« getroffen habe. Man wisse nicht, wer dafür verantwortlich sei, es sei aber »in einer solchen Stunde wichtig, für das einzustehen, woran wir glauben. Sie werden uns nicht zerstören. Wenn es darauf ankommt, wird die norwegische Demokratie stärker.«

In die ersten chaotischen Berichte platzte die Nachricht, dass es im Sommerlager der Sozialdemokratischen Jugend auf der Insel Utøya dreißig Kilometer nordwestlich von Oslo eine Schießerei gegeben habe. Zu diesem Zeitpunkt waren bereits 69 Menschen geradezu hingerichtet, zahllose verletzt worden, einige sehr schwer. Die ersten Polizisten kamen mehr als eine Stunde nach dem ersten Hilferuf auf die Insel. Es gab nur einen Täter, der sich bereitwillig festnehmen ließ. Er habe den Bombenanschlag und die Morde jahrelang vorbereitet, sie seien »grausam, aber notwendig« gewesen, um Norwegen vor »Kulturmarxismus und Islamisierung« zu bewahren.

Regierungschef Jens Stoltenberg blieb dabei, dass man auf diese ungeheure Tragödie mit mehr Demokratie und mehr Freiheit reagieren müsse. Und er erwies sich als großer Staatsmann, indem er zunächst ostentativ nichts tat – jedenfalls nichts, was auch nur im Entferntesten als politische Tat zu werten gewesen wäre. Was er (sichtbar) tat, war vor allem das: Er umarmte die Überlebenden der Anschläge und die Angehörigen der Ermordeten, weinte mit ihnen, sprach mit ihnen. Er mahnte immer wieder: »Halten wir inne, nehmen wir uns Zeit zu trauern.« Seine Reaktion war das Gegenteil von dem, was spätestens seit dem 11. September 2001 zur Regel geworden ist: Führungskraft demonstrieren und etwas tun. Vor allem das: etwas tun.

Es war eine Sensation, die weltweit Aufsehen erregte und verwirrte: In einer der größten Krisen seines Landes nahm ein Regierungschef sich das Recht, nichts zu tun. Innezuhalten und das Volk zum Innehalten aufzufordern. Eine weitere Sensation war, dass 96 Prozent der Norweger das nicht als Führungsschwäche interpretierten, sondern als eine besonnene Art der Krisenbewältigung, die sie befürworteten. Sie wussten, dass Stoltenberg diese Betroffenheit und Trauer nicht spielte. Er hatte Mitarbeiter verloren, er kannte die Familien einiger ermordeter Kinder und Jugendlicher. Auch die Königsfamilie war unmittelbar betroffen, denn unter den Toten war ein Stiefbruder von Kronprinzessin Mette-Marit.

Dieses Nichthandeln spiegelte die Sprachlosigkeit und Lähmung der ganzen Nation, es beruhigte die Norweger und bestätigte sie in ihrem tiefen Vertrauen in ihren Staat: Wenn wir ihn wirklich brauchen, ist er für uns da. Wir werden von Menschen regiert, die gar nicht so anders sind als wir. Sie sahen ihren König mit hochrotem Kopf weinen und fühlten sich getröstet, denn alle weinten, trauerten, waren vor Entsetzen gelähmt.

Drei Tage nach den Anschlägen fanden im ganzen Land Gedenkfeiern statt. Es wurde nicht geschrien, es wurden keine aufpeitschenden Reden gehalten. Es herrschte Stille, alle hatten Rosen dabei. Seit dem Kriegsende im Mai 1945 waren nicht mehr so viele Menschen gleichzeitig auf der Straße gewesen, 200 000 sollen es allein in Oslo gewesen sein, in einem entlegenen Weiler an der Westküste waren es acht. Als Stoltenberg seine Rede vor den 200 000 Osloern (und der Nation) mit den Worten schloss: »Unsere Mütter und Väter haben gesagt: ›Nie mehr 9. April!‹ Wir sagen: ›Nie mehr 22. Juli!‹«, verstand ihn jedes Kind. Kein Ereignis in der norwegischen Geschichte hat die Nation so tief und so dauerhaft traumatisiert wie der deutsche Überfall vom 9. April 1940. Was er meinte, war also: Damals standen wir gegen den übermächtigen Feind zusammen, wir sind gestärkt aus den Zeiten des Leids hervorgegangen. So wird es auch diesmal sein. Wir haben eine Zukunft.

Alle Parteien einigten sich sofort darauf, die Geschehnisse nicht in Politik umzumünzen. Es wurde heruntergespielt, dass der Mörder eine Zeit lang Mitglied der rechtspopulistischen Fortschrittspartei gewesen war, die rechten Tendenzen in der norwegischen Gesellschaft blieben unerwähnt. Die Botschaft lautete: Der Angriff galt uns allen.

Es sollte zehn Jahre dauern, bis an dieser Sprachregelung gerüttelt wurde und die Überlebenden das Eingeständnis forderten, dass es ein gezielter Angriff auf die Sozialdemokraten und somit ein politisches Attentat war.

Die Anschläge haben das Land verändert. Nachdem Untersuchungen des Tages eine unglaubliche Häufung von Inkompetenz, Fehlentscheidungen, Schlampereien und schierem Pech zutage gefördert hatten, wurde die Polizei grundlegend reformiert (aber Polizist:innen sind in der Regel weiterhin unbewaffnet). Politiker:innen haben mehr Personenschutz, öffentliche Gebäude sind stärker gesichert. Auf Utøya, weiterhin Ort des Sommerlagers, gibt es mehrere Erinnerungsorte für die dort Ermordeten; im Sommer 2022 wurde am Fähranleger auf der Landseite eine nationale Gedenkstätte für alle 77 Todesopfer der Anschläge eingeweiht, um dessen Gestaltung zehn Jahre lang nicht immer würdig gestritten wurde. Die Zerstörungen im Regierungsviertel haben das Stadtbild unwiderruflich gezeichnet. Da dies das Zentrum des demokratischen Norwegens ist, könnte die Symbolkraft des Wiederaufbaus nicht größer sein, entsprechend kontrovers wird um jedes Detail gestritten, besonders erbittert wurde um den Abriss eines Gebäudes mit Wandmalereien nach Entwürfen von Pablo Picasso gekämpft. Diese sollen im neuen Viertel prominent platziert werden. Doch der (Wieder-)Aufbau kommt bestürzend langsam voran, die geschätzten Kosten für das Bauprojekt »Neues Regierungsviertel« werden in Zehn-Milliarden-Kronen-Schritten nach oben justiert.

Der Täter, der 77 Menschen ermordet, Hunderten schwerste körperliche und seelische Schäden zugefügt, zahllosen einen geliebten Menschen genommen hat, wurde nach einem vorbildlichen Prozess zu lebenslanger – das heißt in Norwegen: maximal 21 Jahre – Haft mit anschließender Sicherheitsverwahrung verurteilt. Er sitzt in Isolationshaft, ein Antrag auf vorzeitige Haftentlassung wurde abgelehnt.

Er konnte die Sicherheit und das gegenseitige Vertrauen, von denen Jo Nesbø sprach, nicht zerstören. Trotz »Utøya«, wie der 22. Juli 2011 genannt wird, mischen sich Politiker:innen und die Königsfamilie (vermutlich zum Kummer ihrer Leibwächter) weiterhin unter das Volk, das Königspaar fährt in einer Limousine durch Oslo, die – wie alle – an der roten Ampel hält.

Niemand, sagte Kronprinz Haakon, könne die Anschläge vom 22. Juli ungeschehen machen, »aber wir können wählen, was sie mit uns machen«.

Seither ist Norwegen nicht von Hasskriminalität verschont geblieben. 2022 schoss ein aus dem Iran stammender Norweger in einem Schwulenlokal in die Menge; zwei Menschen wurden getötet, mindestens 21 weitere verletzt. Die Polizei sprach von einer »extremen islamistischen Terrorhandlung« und erhöhte die Bedrohungslage vorübergehend von moderat auf außergewöhnlich hoch.

Norwegen ist weiterhin eine offene Gesellschaft und ein offenes Land. Aber auch dort lebt man nicht auf der Insel der Seligen.

Der Stoff, aus dem die Tradition ist

Welche dieser vier Behauptungen ist wahr?

1. Als die norwegischen Marxisten-Leninisten in den Siebzigerjahren in politischer Mission nach China reisten, traten sie dort in Trachten auf.

2. Als die Popgruppe a-ha Ende der Achtzigerjahre auf dem Höhepunkt ihres Ruhmes stand, kamen die drei Mitglieder einmal in Nationaltracht nach Hause.

3. Als 1993 in Norwegen die eingetragene gleichgeschlechtliche Partnerschaft eingeführt wurde, trugen bei der ersten lesbischen Hochzeit beide Frauen Tracht.

4. 2016 absolvierte die erste norwegische Botschafterin in Afghanistan ihren Antrittsbesuch bei Präsident Aschraf Ghani, samt Abschreiten der Ehrenformation, in Tracht.

Um es abzukürzen: Alle sind wahr. Die Sache mit den trachtentragenden Marxisten-Leninisten hat mir eine Teilnehmerin der Gruppe erzählt, der a-ha-Sänger Morten Harket trägt auch privat gelegentlich Tracht, es existiert ein Foto des sich küssenden Paares, und die Botschafterin war in allen norwegischen Medien zu bewundern.

Diese Trachtentragerei ist ein eigenartiges Phänomen. Während Frauen und Männer rund um den Globus ihre traditionellen Kleidungsstücke unwiderruflich zugunsten westlicher Kleidung ablegen, während festliche Roben der großen Designer weltweit als Inbegriff des Luxus gelten, wirft sich eine der reichsten Nationen bei Festen kollektiv in Nationalgewänder. Die Rede ist keineswegs von versprengten Volkstanzgruppen. Inzwischen bekommen nahezu alle Mädchen (und immer mehr Jungen) zur Konfirmation von ihrer Familie eine Tracht geschenkt.

Dabei sollten Sie nicht an den Dirndlalarm beim Münchner Oktoberfest denken. Die Rede ist nicht von feschen Miederkleidchen, bei denen am Ausschnitt gespart wurde, was an der Rocklänge fehlt. Die Bunads, wie die Trachten auf Norwegisch heißen, genügen vom zugeknöpften Stehkragen der langärmligen weißen Leinenbluse bis hinunter zum Saum des bodenlangen Wollkleides und den dunklen Wollstrümpfen strengsten calvinistischen Anforderungen. Sie sind allerdings nicht trist, sondern bestickt, mit bunten Bändern besetzt und sehr kleidsam. Dennoch ist es bemerkenswert, dass sie besonders bei Städterinnen und jungen, gut ausgebildeten Frauen beliebt sind, die sich aus freien Stücken in eine Art lebendes Museum verwandeln. Achtzig Prozent der modernen, gebildeten und emanzipierten Norwegerinnen besitzen eine Bunad. Auch Männertrachten gewinnen an Boden, angeblich finden die Norwegerinnen Männer in Bunad stattlich. Als erster Mann im norwegischen Königshaus absolvierte Kronprinz Haakon offizielle Termine in Tracht und stellte sie damit gleichberechtigt neben dunklen Anzug und Uniform.

Bunads werden auch bei hochoffiziellen Anlässen getragen, damit ist man beim Galadinner aus Anlass des achtzehnten Geburtstags der Thronfolgerin ebenso korrekt gekleidet wie bei der feierlichen Parlamentseröffnung. Sie müssen sich das so vorstellen, als kreuzten Annalena Baerbock, Anne Will und Helene Fischer zu einem Staatsbankett in Trachten ihrer Heimatregionen auf, wo sie auf Christian Lindner, Markus Lanz und Manuel Neuer in Kniebundhosen und besticktem Gehrock treffen.

Trachten sind ein Statussymbol; die ideale Kombination von bäuerlicher Vergangenheit und neuem Reichtum, nationaler Identität und großem Geschäft. Den Ethnologen Thomas Hylland Eriksen erinnert das Ganze ein bisschen an die saudischen Ölmilliardäre: »Wenn sich Ölscheichs aus Arabien wie Nomaden kleiden, dann drücken sie Identität auf dieselbe Art symbolisch aus wie norwegische Ölscheichs, wenn sie sich zu besonderen Anlässen wie Bauern des 18. Jahrhunderts kleiden.«

Vorbild der heute gebräuchlichen Bunads ist tatsächlich die bäuerliche Festkleidung des 18. und frühen 19. Jahrhunderts. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wollte Norwegen sich von Schweden befreien, mit dem es in einer ungeliebten Union verbunden war. Der freie norwegische Bauer, der niemals leibeigen gewesen war, wurde zur Idealfigur des freien Norwegen; alle Elemente der bäuerlichen Kultur wurden zu nationalen Symbolen. Einige Städterinnen begannen, Trachten zu erforschen, die sie als echte, unverfälschte »nationale« Bekleidung erachteten, es dauerte nicht lange, und sie fingen an, bereits verschwundene Trachten zu rekonstruieren. So sind die meisten heutigen Bunads entstanden, es gibt nicht eine Tracht, sondern etwa 400, manche sagen, 500 sehr unterschiedliche regionale Varianten. Die Tracht verbindet die Trägerin ebenso mit Norwegen wie mit der Gegend, aus der sie kommt.

Von einigen Gegenden abgesehen, wo immer Festtrachten getragen wurden, interessierten sich bis 1972 immer weniger Frauen für Bunads. Als aber beim ersten Kampf um Norwegens EG-Beitritt Gegner wie Befürworter ihren Patriotismus demonstrieren wollten, nahmen sie nationale Symbole in Gebrauch, darunter auch die Tracht. Der endgültige Durchbruch kam 1994 mit den Olympischen Winterspielen in Lillehammer und der zweiten EU-Abstimmung. Seither kennt die Begeisterung keine Grenzen.

Das Hallingdal gehört zu den Regionen mit einer nahezu ungebrochenen Tradition. Eine Kirchenmusikerin, die Bäuerin auf dem Hof ist, der seit Generationen ihrer Familie gehört, zeigte mir die Trachten, die in ihrer Familie weitervererbt werden. Sie selbst trägt die Tracht ihrer Mutter, ihre erwachsene Tochter die ihrer Großmutter, also der Urgroßmutter der jungen Frau. Eine über hundert Jahre alte Mädchen-Bunad wurde von jedem Mädchen der Familie getragen, das seither geboren wurde.

Für diese Familie stellt sich nicht die Frage, welche Tracht man tragen soll. Aber in einer mobilen Gesellschaft ist es nicht immer einfach zu entscheiden, welcher Tradition man folgen möchte. So fragte eine junge Frau: »Ich bin in Nordmøre geboren, in Sør-Trøndelag aufgewachsen, meine Mutter stammt aus Sogn og Fjordane. Ich wohne seit zehn Jahren in Oslo. Welche Tracht soll ich wählen?« Wie Sie sehen, orientiert sich die Wahl der Trachtentradition im Zweifel an der mütterlichen Linie.

Eigenartigerweise scheint man sich in Norwegen nicht darüber im Klaren zu sein, dass diese Bunad-Liebe weltweit ihresgleichen sucht. Seit bald vierzig Jahren frage ich Norweger, warum sie Trachten tragen. Seit ebenso vielen Jahren sorgt das für Verlegenheit, weil sie die Frage nicht verstehen. Dann geben alle die gleichen Antworten: Das sei in Norwegen Tradition. Bunads seien schön. Und während ich lächelnd nicke, lauere ich schon auf das Argument, das bisher alle, wirklich ausnahmslos alle angeführt haben. Ich mag es gern, denn es ist in seiner protestantischen Sparsamkeit und beinharten Pragmatik so urnorwegisch, dass man es nicht hätte erfinden können: Mit einer Tracht habe man nie mehr Garderobensorgen. (Laut Statistik wird eine Bunad 2,25-mal pro Jahr getragen, und zwar am Nationalfeiertag und bei Familienfesten wie Konfirmation oder Taufe.) Man sei immer und überall gut angezogen. Immer und überall in Norwegen, muss man wohl einschränken, denn ausgerechnet die Trachtenexpertin eines norwegischen Volksmuseums erwähnte, sie sei einmal von polnischen Freunden zu einer Hochzeit in Polen eingeladen worden mit der dringenden Bitte, nicht in Tracht zu kommen. Das gelte in Polen als absolut hinterwäldlerisch. In Deutschland hingegen sollte man aus Rücksicht auf das Brautpaar darauf verzichten. Ich kann Ihnen aus eigener Erfahrung versichern, dass Bunad-Trägerinnen von Gästen und Schaulustigen so umlagert werden, dass sie den eigentlichen Hauptpersonen die Show stehlen.

Nur die wenigsten Norwegerinnen besitzen eine ererbte Tracht, daher ist es durchaus üblich, dass die Trägerin, ihre Mutter oder Großmutter eine näht und bestickt. Ich glaube kaum, dass es ein zweites europäisches Land gibt, in dem Frauen ihre kostbarste Festkleidung selbst nähen. Bunads sind sozusagen die norwegische Haute Couture, denn auch das Material ist teuer – Stoff und Stickgarn für die eher schlichte Bergen-Bunad kosten 10 000 Kronen. Natürlich kann man eine Bunad schnöde fertig kaufen, die Preise beginnen bei 3000 Euro, realistischer sind 4000 aufwärts, das Doppelte ist nicht ungewöhnlich, man ist schnell bei 6000 oder 7000 Euro. Selbst gemacht lässt sich also (wenn man die eigene Arbeitszeit nicht rechnet) viel sparen, doch auch dann trägt man mit Leinenbluse, dem unverzichtbaren Silberschmuck, Schuhen und einigem Kleinkram 2000 bis 3000 Euro am Leib. In Norwegens Schränken hängen angeblich 2,5 Millionen Trachten für mindestens vierzig Milliarden Kronen, Accessoires nicht gerechnet. Männer-Bunads sind unter 5000 Euro kaum zu haben.

Materialien und Bunads werden in speziellen Geschäften verkauft, marktführend ist das Privatunternehmen Husfliden (Die Handarbeit). Die landesweite Ladenkette ist auf hochwertiges norwegisches Kunsthandwerk spezialisiert und rekonstruiert Bunads, was, wie das Unternehmen betont, mehrere Millionen Kronen kosten kann. Stoff und Muster dieser Modelle sind nur bei Husfliden erhältlich. Es gibt sogar Trachten, für die ein Lehrgang zum Nähen und Besticken mitgekauft werden muss, die Käuferinnen dürfen sie ausschließlich für sich und Verwandte in direkter absteigender Linie, also Töchter und Enkeltöchter, nähen. Verboten sind Mutter, Schwestern, Schwiegertöchter oder Nichten, von Fremden zu schweigen. Eine Großmutter mit fünf Enkelinnen darf fünf Pakete kaufen und muss nur einen Kurs bezahlen.

Solche Knebelverträge sollen »Mitkonkurrenten« wie eine Firma namens Norsk Bunad (Norwegische Trachten) ausschalten, die das Originalmaterial nach China schicken und dort nähen und besticken lassen. Die alteingesessenen Läden protestieren, das seien chinesische Trachten; nur eine in Norwegen gefertigte Tracht sei eine echt norwegische Tracht. Eine ehemalige Redakteurin der Zeitschrift Norwegische Handarbeit ist dem Wesen des Echten und Wahren offenbar besonders nah. Für sie ist die Tracht ein heiliges Kleidungsstück. Ausländerinnen könnten gar nicht so sticken wie Norwegerinnen, denn »in den Stickereien der Bunads leben Dialekte, genau wie in der Musik und in der Sprache«.

Auf unumstößliche Kriterien mag sich indes niemand festlegen. Das dürfte auch schwierig werden. Eine Tracht müsse, so Husfliden, in der Herkunftsgegend genäht und bestickt werden – so weit das machbar sei. Doch die Zahl der »in der Gegend geborenen« Norwegerinnen, die diese hoch spezialisierte Arbeit machen möchten, schrumpft. Mindestens jede zweite Heimarbeiterin, die in Norwegen für die »norwegischen« Firmen näht und stickt, ist Migrantin, zwei von drei Bunads, die fertig verkauft werden, wurden zumindest teilweise in Ländern wie Estland, Thailand oder China hergestellt.

Auch beim Material wird es heikel: Muss die Wolle für die Stoffe von norwegischen Schafen stammen? Zum Sticken jedenfalls werden Wollgarne aus Dänemark und Seidengarne aus Deutschland benutzt, die aufwendigen Bordüren und die Seidenschals, die zu einigen Trachten gehören, sind Importe aus Österreich und Deutschland, genauer: aus Bayern.

Ich vergaß zu erwähnen, dass die chinesischen Bunads erheblich billiger sind als die norwegischen. Unterstellungen, dass es bei diesem Streit um Geld und Kunden gehen könnte, werden von den »echt norwegischen« Läden als diffamierend zurückgewiesen. Keine Norwegerin wolle mit dem Kauf einer billigen Bunad die Ausbeutung ausländischer Näherinnen fördern. (Damit sind vermutlich die zahllosen Frauen gemeint, die aus diesem Grund auch H&M, Marc O’Polo und all die anderen großen Textilmarken boykottieren.) Es gehe um Grundsätzliches, um norwegisches Brauchtum, um die wahre Aura des Norwegischen (oder doch eher: die Aura des wahren Norwegischen?). Norwegen ist sehr reich, aber als Land und Kultur ist es sehr, sehr klein. Was bleibt, wenn die Globalisierung den Hobel ansetzt und alle gleichhobelt? Worin unterscheidet sich Norwegen dann noch von anderen Ländern? Wird man am Ende dasitzen wie Peer Gynt, die Hauptfigur in Henrik Ibsens gleichnamigem Theaterstück, der nach dem Kern der Zwiebel sucht und sie so lange schält, bis nichts mehr von ihr übrig ist?

Was ist echt norwegisch? Oder ein echter Norweger? Der Besitzer von Norsk Bunad heißt John Helge Dahl, ist aber gebürtiger Chinese und hieß einmal erheblich chinesischer. Aber er meinte (vermutlich zu Recht), dass ein allzu fremdländischer Name diesem speziellen Geschäftszweig nicht gut bekäme, und eine Namensänderung ist in Norwegen keine große Sache.

Während Herr Dahl als Erwachsener nach Norwegen kam, kamen einige Tausend Norweger:innen in Asien zur Welt und wurden als Kinder adoptiert. Für sie hat eine in Korea geborene Norwegerin eine Tracht erfunden, die Elemente norwegischer Bunads mit der koreanischen Nationaltracht verbindet. Sie nennt sie Adoptionstracht und lässt sie in Korea nähen, was sie vermutlich authentisch adoptionsnorwegisch macht. Auch die Rom:nja, eine vor 500 Jahren nach Norwegen eingewanderte und lange diskriminierte Minderheit, hat inzwischen eine eigene Tracht.

Meine frühen Versuche, das Thema Bunad plaudernd zu ironisieren, trafen auf Unverständnis oder offene Missbilligung, sodass ich das nach den ersten klammen Gesprächssituationen aufgab. Auch bei den Osloer Linksintellektuellen fand ich nicht immer die erwarteten Mitlästerer. Als ich das beispielsweise bei einem Nachbarsjungen aus Kindheitstagen probierte (der beim Rundfunk Karriere gemacht hatte), parierte er mein Witzeln frostig mit dem Hinweis, seine Frau (eine bekannte Theaterschauspielerin) besitze mehrere Trachten, die sie wann immer möglich trage.

Mehrere Trachten? Bunad-Puristen überschütten solche Bunad-Opportunisten mit Zorn und Verachtung. So etwas gehört sich nicht. Egal, wie sie aussieht: Man trägt nur die Tracht jener Gegend, aus der die Vorfahren stammen. Nur drei Norwegerinnen dürfen so viele verschiedene Bunads tragen, wie sie wollen: die Königin, die Kronprinzessin sowie die 2004 geborene Thronfolgerin. Sie repräsentieren nicht ihre Herkunftsregion, sondern das Land. Selbstverständlich schenkte das Königspaar seiner Enkelin Ingrid Alexandra zur Konfirmation eine Bunad; Sonja, ausgebildete Schneiderin, stickte höchstpersönlich das Blumenmuster auf die schwarzen Wollstrümpfe.

Oberste Instanz in allen Bunad-Fragen ist eine staatliche Stelle namens Bunad-Rat. Deren Mitglieder legen noch das kleinste Detail einer jeden Tracht fest, sie haben strenge Vorstellungen davon, was sich für eine Trachtenträgerin schickt. Ein beliebiger Schirm zur Tracht ist verboten, er muss schwarz oder mit Bunad-Motiven bedruckt sein. Wattierte Jacken oder Mäntel sind verboten; wer sich kein »authentisches« Trachtencape leisten kann, muss unter einem schwarzen (!) Wolltuch frieren. Pumps oder Stiefelettchen sind verboten, der einzig richtige Trachtenschuh ist flach und breit und hat eine Silberspange. Ohrringe und Make-up sind verboten, einmal wurde Königin Sonja öffentlich scharf gerügt, weil sie zu ihrer Tracht eine Sonnenbrille trug. Die Bäuerinnen des 19. Jahrhunderts trugen keine Sonnenbrillen! Verständlich, dass diese Stelle auch als »Trachtenpolizei« bezeichnet wird, unverständlich, dass sie nicht auch normale Brillen beanstandet. Ausdrücklich erlaubt ist der Hidschab, er sei den Kopftüchern verwandt, die norwegische Bäuerinnen im 19. Jahrhundert trugen.

Bunads sind also keine normalen Kleidungsstücke, sondern – buchstäblich – der Stoff, aus dem die Tradition ist. Eine Journalistin schrieb, wenn sie die Schürzenbänder ihrer Bunad binde, knüpfe sie das Band zwischen sich und ihrer Urgroßmutter, einer Fischersfrau. In der Bunad spüre sie »die Würde der Nation auf meinen Schultern«, sagte eine Modestudentin. Keine der beiden erntete Kopfschütteln, eine überregionale Zeitung kann allen Ernstes die Tracht als Allheilmittel gegen sämtliche Misslichkeiten des modernen Lebens preisen: »Wenn wir Bunad tragen, wissen wir, worauf es wirklich ankommt, und das komplizierte Leben wird übersichtlich, schön und sicher.«

Wer wollte das nicht. Also suchte ich in Ålesund an der norwegischen Westküste eine Husfliden-Filiale auf. Die Läden, das sollte man bei dem Folgenden nicht vergessen, sind Privatunternehmen.

Schon neben dem Eingang stand eine Schaufensterpuppe in voller Montur: eine tuchähnliche Kopfbedeckung, weiße Leinenbluse, besticktes Miederkleid aus schwerem Wollstoff, schwarze Wollstrümpfe, Trachtenschuhe, darüber, aus Dekorationsgründen wie ein Ulanencape flott zurückgeschlagen, ein Umhang aus dem Kleiderstoff. Am Mieder steckte eine große runde Silberbrosche, spezieller Bunad-Schmuck, der zwingend zur Tracht gehört. Die Puppe wirkte durchaus, als wäre ihr Leben übersichtlich, schön und sicher, schien allerdings dezent geschminkt, was eine Trachtenträgerin nicht sein sollte.

Eine mütterlich wirkende Verkäuferin kam auf mich zu, ich deutete auf die Puppe.

»Sehr hübsch. Was kostet denn so eine Tracht?«

»Das kommt darauf an, welchen Schmuck man nimmt, und es gibt verschiedene Blusen. So, wie sie da steht, etwa 28 000 Kronen.«

»Ich kann also eine fertige Bunad kaufen?«

Die Verkäuferin zögerte. »Man sollte eine Verbindung zum Ort haben.«

»Wie bitte?«

»Eine Verbindung zum Ort, zu Ålesund.«

Jeder Norweger erkennt sofort meinen leichten Ålesund-Dialekt, aber auch etwas anderes, das schwer einzuordnen ist: einen fremden Ton, gelegentlich einen Fehler, als wäre ich eine gebürtige Norwegerin, möglicherweise Ålesunderin, die lange im Ausland gelebt hat. Ich sah, wie die Verkäuferin versuchte, sich darauf einen Reim zu machen. Vor allem aber hatte sie mich noch nie gesehen, und das war eigenartig, denn hier kennen sich alle. Sie wiederholte: »Man sollte eine Verbindung zum Ort haben.«

Das Gespräch ging auf diese Weise noch etwas hin und her. Erst als ich drängelte: »Wenn ich 28 000 Kronen bezahle, kann ich dann eine Tracht mitnehmen?«, entrang sich ihr ein verzweifelt klingendes »Ja, schon. Aber eigentlich sollte man …«.

Es wird einem nicht oft so schwer gemacht, 3000 Euro loszuwerden. Eine Angestellte eines entsprechenden Geschäftes in Bergen weigert sich schlicht, Teile einer Bunad an Touristen zu verkaufen: »Wer ein Bunad-Tuch kaufen will, muss eine Tracht besitzen. Stellen Sie sich eine Deutsche in Jeans und T-Shirt mit einem bestickten Bergentuch über den Schultern vor. Das sieht nicht aus.«

In der Osloer Husfliden-Filiale, wo Modelle aus ganz Norwegen verkauft werden, geht man das lockerer an. Als ich dort nach einer Bunad fragte, sprach niemand von der »Verbindung zum Ort«. Ich hätte als Samin aus der Tür gehen können. (Anmerkung für alle, die sich auskennen: Ja, die traditionelle Kleidung der samischen Minderheit ist streng genommen keine Bunad, sondern eine Tracht. Kommentar für alle, die sich nicht auskennen: Sie wollen nicht wissen, worin dieser Unterschied besteht.)

Die Frage, ob ich als halbnorwegische Deutsche mit familiären Verbindungen zu Ålesund dessen Bunad tragen dürfe, konnte ich der Leiterin des Bunad-Rates persönlich stellen, sie antwortete: Da ich mich dem Ort so eng verbunden fühlte, dass ich dessen Tracht tragen wolle, dürfe ich es auch.

In einem soziologischen Fachbuch über den Gebrauch nationaler Symbole fand ich ein Tabu erwähnt, mit dem sich die »Trachtenpolizei« erst gar nicht abgibt: Eine Frau in Bunad, die sich betrinke, heißt es da, könne ebenso gut in der Kirche strippen.

Die magischen vierzig Prozent

1981 wurde die 41-jährige Ärztin Gro Harlem Brundtland norwegische Ministerpräsidentin. Sie war die erste Frau auf diesem Posten, der bislang jüngste Regierungschef des Landes – und sie hatte vier Kinder im Teenageralter. Als sie 1986 erneut Ministerpräsidentin wurde, verursachte sie einen weltweiten Eklat, weil sie sieben von siebzehn Kabinettsposten mit Frauen besetzte. Sie hatten von Anfang an nicht nur die klassischen »Ich kümmere mich für dich drum«-Ressorts inne, sondern auch »harte« Ministerien wie Finanzen, Verteidigung, Öl- und Energiewirtschaft. Inzwischen herrscht im norwegischen Kabinett Parität.