Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Kampa Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Die Abenteuer von Aubrey und Maturin

- Sprache: Deutsch

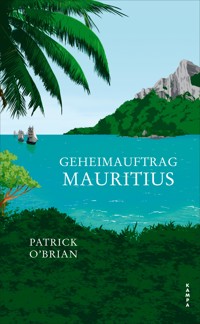

Das Befehligen einer Schiffsmannschaft ist Jack Aubrey in die Wiege gelegt;als Familienoberhaupt fühlt er sich weniger in seinem Element. Auf Halbsold gesetzt, ist der Kapitän von Geldsorgen geplagt. Hinzu kommt, dass sich seine herrische Schwiegermutter und eine verzogene Nichte in dem kleinen Cottage in Hampshire eingenistet haben, das er mit Sophie und den neugeborenen Zwillingsmädchen bewohnt. Wann immer es geht, flieht Aubrey in sein selbst gebautes Observatorium, um die vorbeiziehenden Schiffe zu beobachten. Da kommt wie ein Geschenk des Himmels sein Freund Stephen Maturin zu Besuch und überbringt eine freudige Nachricht: Aubrey soll mit einer Fregatte zum Kap der Guten Hoffnung segeln, um von dort aus die Franzosen von den Inseln Martinique und La Réunion vor der ostafrikanischen Küste zu vertreiben. Der Kapitän kann sein Glück kaum fassen. Doch bald werden ihm auch die Risiken der Mission bewusst. Der Auftrag könnte ihm Ruhm und Ehre verschaffen – oder er kostet ihn Kopf und Kragen …

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 576

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Patrick O’Brian

Geheimauftrag Mauritius

Das vierte Abenteuer für Aubrey und Maturin

Roman

Aus dem Englischen von Jutta Wannenmacher und Klaus D. Kurtz

Kampa

Für Mary Renault

γλαυ̑κ᾽ εἰς Ἀθἠνας

Vorbemerkung

Mitunter möchte der Romanleser, besonders der Lesereines historischen Romans, gerne wissen, ob die geschilderten Ereignisse in Wirklichkeit so abliefen oder ob sie wie die Romanfiguren einzig und allein der Phantasie des Autors entsprungen sind. Zweifellos gibt es gute Argumente für eine unbegrenzte schriftstellerische Freiheit, solange der große Rahmen historischer Authentizität gewahrt wird; doch in unserem Falle beruht die Basis der Erzählung, ein fast vergessenes Stoßtruppunternehmen im Indischen Ozean, auf Tatsachen. Bei Geographie, Manövern, erbeuteten, gebrandschatzten, versenkten oder sonst wie vernichteten Schiffen, bei Gefechten, Schlachten, Siegen und Niederlagen habe ich mich eng an zeitgenössische Berichte, Logbücher und an die Depeschen der beteiligten Offiziere gehalten, ebenso an die Akten der britischen Admiralität. Bis auf die unerlässliche Romanhandlung zu Beginn und ganz am Ende habe ich auf Fiktion verzichtet, die geschichtlichen Ereignisse nicht beschönigt und nur einige wenige unwichtige Schiffe weggelassen, deren kurzzeitiges Erscheinen den Leser eher verwirren würde. Auch hielt ich mich nicht für berufen, den Lorbeer noch dadurch zu parfümieren, dass ich der in Kriegszeiten so kämpferischen Findigkeit der Royal Navy das Geringste hinzugefügt hätte.

Patrick O’Brian

I

Jack Aubrey, Kapitän der Royal Navy, lebte in einer Gegend von Hampshire, in der es von Marineoffizieren wimmelte; einige hatten zu Rodneys Zeiten Admiralsrang erreicht, andere warteten noch auf ihr erstes eigenes Schiff. Die Glücklicheren wohnten in geräumigen, gemütlichen Häusern mit Blick auf Portsmouth, Spithead, St Helen’s oder die Insel Wight und sahen täglich die Kriegsschiffe an sich vorbeiziehen. Zu ihnen hätte auch Kapitän Aubrey gehören können, denn als Kommandant und junger Vollkapitän hatte er so viel Prisengeld gescheffelt, dass man ihn in der Marine »Lucky Jack Aubrey« nannte. Aber der Mangel an Schiffen, der betrügerische Bankrott seines Agenten, die Erbarmungslosigkeit eines gegnerischen Anwalts und sein eigenes geschäftliches Ungeschick hatten dafür gesorgt, dass sich sein Einkommen auf den mageren Halbsold beschränkte. Überdies stand sein Haus auf dem nördlichen Hang der Downs, nicht weit von der Ortschaft Chilton, und die Hügel in seinem Rücken versperrten ihm nicht nur den Blick auf die See, sondern meist auch auf die Sonne.

Aubreys Cottage, zwar malerisch und sogar romantisch in einem Kreis alter Eschen gelegen, war in der ersten Zeit seiner Ehe für zwei Verliebte ideal gewesen, aber auf die Dauer weder geräumig noch gemütlich. Die Zimmer waren niedrig, verwinkelt und unbequem. Jetzt, da sie außerdem zwei Babys, eine Nichte, eine mittellose Schwiegermutter, zwei Dienstboten und einige viel zu große Möbel aus Mrs Williams’ früherem Landsitz Mapes Court beherbergten, erinnerten sie ihn eher an das »Schwarze Loch von Kalkutta«.

Allerdings war es im Schwarzen Loch heiß, trocken und stickig gewesen, wogegen in Ashgrove Cottage der Wind durch alle Ritzen pfiff und die aufsteigende Nässe sich mit dem durchs undichte Dach tropfenden Regen mischte und in den unteren Zimmern Pfützen bildete. Seinen vielköpfigen Hausstand unterhielt Kapitän Aubrey von neun Shilling Tagessold, der ihm nur halbjährlich und dann oft noch unpünktlich ausbezahlt wurde. Und obwohl er in seiner sparsamen Schwiegermutter eine bemerkenswert tüchtige Wirtschafterin besaß, hatte der chronische Geldmangel doch seinem von Natur aus heiteren Gesicht den Stempel nagender Sorge aufgedrückt. Diesen Ausdruck verschärfte mitunter noch ein Anflug von Verbitterung, denn Kapitän Aubrey war nicht nur ein geborener Seemann, sondern auch naturwissenschaftlich interessiert und derzeit in das Problem vertieft, wie man auf See den Längengrad anhand der Jupitermonde bestimmen konnte. Obwohl er die Spiegel und Linsen seines Teleskops selber schliff, hätte er doch liebend gern von Zeit zu Zeit eine Guinee oder zwei für Messinginstrumente ausgegeben.

Eine ganze Strecke unterhalb von Ashgrove Cottage führte ein Hohlweg durch den moderig riechenden Wald. Der starke Herbstregen hatte seine lehmige Sohle in einen Morast verwandelt, und durch diesen Morast ritt Dr. Stephen Maturin, seitlich und mit hochgezogenen Füßen so auf seinem Pferd sitzend, dass er sich wie ein Affe an den Sattel zu klammern schien. Er war Kapitän Aubreys bester Freund und sein Bordgenosse auf vielen Schiffen: ein schmächtiger irgendwie ausländisch und sogar kränklich aussehender Mann mit blassen Augen in einem noch blässeren Gesicht, über dem eine voluminöse Perücke thronte, die ihn als Arzt auswies, wenn auch als Arzt von der ziemlich altmodischen Sorte. Er trug, jedenfalls für seine Verhältnisse, ungewöhnlich elegante Kleidung, nämlich einen tabakbraunen Rock mit Silberknöpfen und dazu eine Hose aus Wollköper. Aber die Eleganz wurde etwas durch die dreimal um seine Mitte geschlungene schwarze Schärpe beeinträchtigt, die ihm in dieser biederen englischen Szenerie etwas Exotisches verlieh.

An Dr. Maturins Sattelknauf hing ein Netz voll der verschiedensten Pilze – Röhrlinge, Morcheln, Pfifferlinge, Parasole und Ziegenbärte –, und als er jetzt noch ein schönes Nest Reizker gewahrte, sprang er vom Pferd, packte Halt suchend einen Busch und erkletterte den Steilhang. Dabei scheuchte er aus den Bäumen einen ungewöhnlich großen schwarz-weißen Vogel auf, der mit angestrengtem Flügelschlag – es herrschte Windstille – mühsam abstrich. Maturins Hand zuckte zur Schärpe, entriss ihren Falten ein Taschenfernglas und richtete es rechtzeitig auf den Vogel, bevor dieser von einem zeternden Krähenpaar attackiert, hinter dem Hügelkamm verschwinden konnte, der Ashgrove Cottage von der See trennte. Voller Genugtuung starrte er dem Vogel nach und senkte dann sein Glas, um Aubreys Cottage zu studieren. Überrascht bemerkte er, dass das kleine, selbst gebaute Observatorium jetzt eine ganze Strecke weiter rechts stand, gut zweihundert Meter vom Haus entfernt, an der Kante eines tief abfallenden Kliffs. Und neben der charakteristischen Kuppel stand Kapitän Aubrey selbst, sie überragend wie Captain Gulliver einen Liliput-Tempel, stützte ein Standardteleskop darauf und studierte gebannt irgendein weit entferntes Objekt. Das Licht fiel voll auf sein Gesicht; klar und scharf füllte es Maturins Linse, und zu seinem Schreck erkannte der Doktor darin nicht nur einen Ausdruck von Sorge, sondern auch die Spuren frühen Alters und Unglücks. Für Stephen Maturin war Aubrey immer der Inbegriff unverwüstlicher heiterer Jugendkraft gewesen; deshalb erschütterte ihn diese Veränderung und auch die langsame, müde Bewegung, mit der er sein Teleskop zusammenschob und sich aufrichtete, wobei er eine Hand auf die alte Wunde im Rücken presste.

Maturin verstaute sein kleines Glas, pflückte die Reizker und pfiff seinem Pferd, einer kleinen Araberstute, die gehorsam wie ein Hund herbeitrabte und ihm zutraulich entgegensah, als er mit seinem Hut voller Pilze ungelenk den Abhang zum Weg hinunterrutschte.

Zehn Minuten später stand er vor der Tür des Observatoriums. Die Öffnung voll ausfüllend, ragte nun Kapitän Aubreys Hinterteil daraus hervor. Er musste sein Fernrohr waagrecht ausgerichtet haben und sich tief darüberbeugen. Immerhin sehen diese Backen nicht gerade abgezehrt aus, überlegte der Doktor, er muss immer noch an die hundert Kilo wiegen. Laut sagte er: »Hallo, Jack.«

»Stephen!«, rief Jack. Überraschend gelenkig für einen so großen Mann, schoss er rückwärts aus der Tür und packte seinen Freund an beiden Händen. Vor Freude wurde sein schon kräftig gefärbtes Gesicht dunkelrot, und auch Stephens Wangen überzog ein rosa Hauch. »Ich freue mich ja so, dich wiederzusehen, mein Alter! Wie geht’s, wie steht’s? Wo hast du die ganze Zeit gesteckt?« Aber dann fiel ihm wieder ein, dass Dr. Maturin nicht nur Mediziner, sondern auch Geheimagent war – dass sein Woher und Wohin unbedingt im Dunkeln bleiben musste und sein Auftauchen durchaus mit der kürzlichen spanischen Kriegserklärung zu tun haben könnte –, und er beeilte sich hinzuzufügen: »Bestimmt warst du in Geschäften unterwegs. Kolossal, kolossal. Natürlich wohnst du bei uns. Hast du Sophie schon gesehen?«

»Noch nicht. Ich war nur kurz an der Küchentür, fragte die junge Frau dort, ob der Captain zu Hause sei, und als ich von innen häusliche Geräusche hörte – Herodes’ Massaker der unschuldigen Kinder kam mir in den Sinn –, ließ ich nur eine Empfehlung und mein Pferd zurück und stieg hier herauf. Du bist mit dem Observatorium umgezogen.«

»Ja. Das war nicht weiter schwierig, der ganze Apparat wiegt kaum drei Zentner. Ich habe mit Killick nur die Kuppel demontiert – das Kupfer stammt von der alten Diomed, die Werft hat’s mir billig überlassen. Wir haben ein paar Taljen angebracht und das Ganze dann in einem einzigen Vormittag hier heraufgeschafft.«

»Wie geht’s Killick?«, fragte Stephen. Killick war in den letzten Jahren Jacks Steward gewesen. Zu dritt hatten sie viele Einsätze gefahren, und Stephen schätzte ihn.

»Gut, denke ich. Collard von der Ajax hat mir von ihm berichtet. Dem hatte er ein Hairückgrat als Spazierstock für die Zwillinge mitgegeben. Ich konnte Killick nicht mehr behalten, musst du wissen.«

Stephen nickte. »Hat das Observatorium denn so nah am Haus nicht funktioniert?«

»Doch, doch.« Jack zögerte. »Aber ich will dir den wahren Grund sagen, Stephen: Von hier aus kann ich die Insel Wight sehen, auch den Solent mit der Spitze von Gosport und einen Teil der Spithead-Reede. Komm schnell und schau dir’s an – sie hat sich noch nicht bewegt.«

Stephen bückte sich und presste ein Auge ans Okular, es mit beiden Händen beschattend. Da stand auf dem Kopf, vor grell schimmerndem Hintergrund, ein verschwommener Dreidecker, der fast die ganze Linse füllte. Er fokussierte, und das Schiff sprang klar, mit scharfen Konturen, in sein Gesichtsfeld. Welche Brillanz! Die drei Etagen der Segel, von der Bramrah abwärts, hingen schlaff in der Flaute; die schwarze Linie der Ankertrosse führte straff aus der Klüse, weil ihre Boote sie daran zur Muringtonne schleppten. Während er hinunterstarrte, lauschte er Jacks Erläuterungen: Das war sein neuer sechszölliger Spiegel – drei Monate Schleifen und Polieren steckten darin, zuletzt mit feinstem Klärschlamm aus Pommern – unschätzbar, wie viel ihm Miss Herschel dabei geholfen hatte – den Rand hatte er eine Idee zu stark geschliffen und fast schon den Mut verloren, aber dann hatte sie ihm einen Ausweg gezeigt – bewundernswert, diese Frau.

»He, das ist ja gar nicht die Victory!«, rief Stephen, als der Dreidecker sich in Bewegung setzte. »Es ist die Caledonia! Ich kann das schottische Wappen sehen. Jack, ich erkenne ganz deutlich das schottische Wappen! Auf diese Entfernung! Du musst der beste Spiegelschleifer sein, den die Welt je gesehen hat, auf mein Wort.«

Jack lachte geschmeichelt. »Na ja, der Tag ist aber auch ungewöhnlich klar«, sagte er bescheiden. »Mit ausnehmend guter Sicht. Keine Spur von Flimmern, nicht mal über dem Wasser. Hoffentlich wird es auch eine ebenso klare Nacht. Dann kann ich dir einen Zwillingsstern in der Andromeda zeigen, um weniger als eine Bogensekunde voneinander getrennt. Stell dir vor Stephen: weniger als eine Sekunde! Mit meinem alten dreizölligen Glas betrug die Auflösung höchstens zwei Sekunden. Möchtest du nicht gern einen Zwilling sehen, weniger als eine Sekunde auseinander?«

»Gewiss, das muss großartig sein. Aber ich für meinen Teil beobachte genauso gern die Schifffahrt. Dieses pralle Leben, dieses bunte Treiben, und wir wie auf dem Olymp darüber! Bringst du nicht viele, viele Stunden hier oben zu?«

»Das tue ich, Stephen, das tue ich tatsächlich. Aber ich bitte dich, erwähne es nicht im Haus. Sophie hat nichts gegen meine Sternguckerei, auch wenn es darüber manchmal sehr spät wird – und wir müssen heute bis drei Uhr morgens warten, ehe ich dir Jupiter zeigen kann –, doch den Solent zu beobachten, hat nichts mit Astronomie zu tun. Sie spricht zwar nicht darüber, aber der Gedanke, dass ich mich nach der See sehne, bedrückt sie.«

»Grämst du dich denn so sehr, Jack?«, fragte Stephen, aber bevor Kapitän Aubrey antworten konnte, wurden sie durch ein Geschrei aus dem Haus abgelenkt: Mrs Williams’ scharfe, herrische Stimme und die schrille, trotzige Gegenrede der getadelten Magd. In der klaren, stillen Luft drangen manche Wortfetzen bis zu ihnen herauf, worunter sie die mehrfach wiederholte Verteidigung »Ein ausländischer Herr hat sie mir in die Küche gelegt!« deutlich verstehen konnten; meist aber überschrien die hitzigen Stimmen einander, wurden zusätzlich verzerrt durch das Echo aus dem Wald, durch Kindergeheul und mehrfaches Türenknallen.

Resigniert zuckte Jack die Schultern. Doch nach kurzer Pause blickte er wohlwollend auf seinen Freund herab und musterte ihn liebevoll. »Aber du hast mir noch gar nicht berichtet, wie es dir geht, Stephen«, sagte er. »Was macht die Gesundheit?«

»Es geht mir erstaunlich gut, danke. Vor Kurzem war ich zur Badekur in Caldas de Bohí, das hat mir ungemein genützt.« Jack nickte; er kannte das Dorf in den Pyrenäen, nicht weit von Dr. Maturins hoch gelegenen Schafweiden. Denn obwohl Stephen in Irland geboren war, besaß er Ländereien in Nordspanien, ein Erbe seiner katalanischen Großmutter. »Nicht nur dass ich in der Therme wieder so springlebendig wurde wie ein Faun«, setzte Dr. Maturin hinzu, »ich konnte dort auch eine ganze Reihe wertvoller Beobachtungen über die Bewohner von Bohí sammeln. Bohí wird nämlich überwiegend von Menschen bewohnt, die an Kretinismus leiden, musst du wissen.«

»Da ist Bohí nicht der einzige Ort, bei Weitem nicht. Schau dir unsere Admiralität an – und was siehst du? Einen Infanteriegeneral als Ersten Seelord! Kannst du dir das vorstellen, Stephen? Das Erste, was diesem infernalischen Rotrock einfällt, ist eine Kürzung des Kapitänsachtels – er kürzt unser Prisengeld um ein Drittel. Das ist doch die blanke Idiotie! Aber jetzt mal im Ernst, Stephen: Wer mir manchmal große Sorgen macht, das sind unsere Zwillinge. Sie sehen mir nicht gerade intelligent aus. Du könntest mir einen großen Gefallen tun, wenn du sie untersuchen würdest, heimlich natürlich. Aber ich wette, du möchtest dir zuerst den Garten ansehen?«

»Unbedingt. Und die Bienen.«

»Oh, die Bienen … Die schienen mir in den letzten Wochen ziemlich stumm zu sein. Allerdings bin ich ihnen nicht mehr nahe gekommen, seit ich damals versucht habe, ihren Honig zu ernten; seither merkt man nicht viel von ihnen. Es muss schon einen Monat her sein, dass sie mich so zerstochen haben. Aber wenn du sie sehen möchtest, dann nehmen wir den oberen Weg.«

Die Bienenkörbe standen, exakt in Reihe ausgerichtet, auf weiß gestrichenen Schemeln, aber von ihren Bewohnern war nichts zu sehen. Stephen spähte in die Fluglöcher, entdeckte die verräterischen Spinnweben und wiegte den Kopf. »Wachsmotten«, sagte er, hob einen Korb hoch, schüttelte ihn und drehte ihn um. Schmutzige, zerbröselte Reste der Waben fielen heraus, zusammen mit den Kokons der Mottenbrut.

»Die Wachsmotten!«, rief Jack. »Hätte ich was dagegen tun können?« – »Nichts. Nicht dass ich wüsste.«

»Es tut mir in der Seele leid um sie. Was für ein Jammer! Sophie und ich, wir haben diese Bienen geliebt, schließlich waren sie ein Geschenk von dir.«

»Macht nichts«, beruhigte ihn Stephen. »Ich bringe dir neue, widerstandsfähigere. Und jetzt lass uns den Garten betrachten.«

Im Indischen Ozean hatte Kapitän Aubrey von einer Kate geträumt, mit einem Stück Land daneben: von Beeten voll gelber und weißer Rüben, Zwiebeln, Kohlköpfen und Bohnen. Jetzt hatte er seinen Traum verwirklicht. Nicht vorgekommen waren darin jedoch die Schädlinge: die Zwiebelfliege, der Drahtwurm, die Schnakenlarve, die Blattlaus und der Kohlweißling. Die Beete lagen da, ein halber Morgen Beete, alle wie mit dem Lineal gezogen und sauber geharkt, und trugen in ihrer mageren, ausgewaschenen Erde ein paar zwergwüchsige Pflanzen. »Natürlich«, sagte Jack, »ist zu dieser Jahreszeit nicht viel zu sehen. Aber ich will sie im Winter mit drei oder vier Wagenladungen Mist düngen, das wird bestimmt Wunder wirken. Meine Krautköpfe hinter Sophies Rosengarten habe ich schon gedüngt. Hier entlang.« Als sie an schütteren Kartoffelreihen vorbeikamen, deutete Jack über die Hecke. »Und das dort ist unsere Kuh.«

»Also doch eine Kuh. Dachte ich mir fast. Zweifellos wegen der Milch?«

»Richtig. Damit wir in Milch, Butter, Sahne und Kalbfleisch schwelgen können. Das heißt, noch schwelgen wir nicht, wir freuen uns erst darauf. Im Augenblick ist die Kuh trocken.«

»Aber anscheinend nicht trächtig. Sie sieht mir eher nach dem Gegenteil aus: eingefallen, pharaonisch mager, fast schon ein Kadaver.«

»Tja, Stephen, das Problem mit ihr«, sagte Jack, trübe die Kuh anstarrend, »das Problem mit ihr ist, dass sie sich nicht bespringen lässt. Der Bulle ist weiß Gott eifrig genug – und wie, sage ich dir –, aber sie lässt ihn nicht ran. Dann kriegt er jedes Mal einen höllischen Wutanfall, röhrt und scharrt, dass die Erdbrocken fliegen. Und wir bleiben wieder ohne Milch.«

»Aus philosophischer Sicht ist mir ihr Verhalten nur zu verständlich. Denk an die immer wiederkehrenden, kräftezehrenden Schwangerschaften, alles für den Preis eines momentanen und nicht mal garantierten Vergnügens. Denk an die Unbequemlichkeit eines prallvollen Euters, ganz zu schweigen von der unausweichlichen Niederkunft mit ihren Gefahren. Dabei erwähne ich noch nicht einmal die Melancholie, mit der sie ihren Sprössling jedes Mal in die Pfanne wandern sieht, denn Melancholie ist ein Wesenszug der Kuh. Wäre ich ein weibliches Wesen beliebiger Art, würde ich mir derlei zweifelhafte Gunstbeweise verbitten. Und wäre ich, speziell gesagt, eine Färse, würde ich es entschieden vorziehen, jungfräulich zu bleiben. Trotzdem muss ich zugeben, dass aus hauswirtschaftlicher Sicht das Zölibat bei Kühen einen völlig anderen Aspekt gewinnen kann. In dem Fall verlangt das allgemeine Wohl nach gebärfreudigen Lenden.«

»Ja«, sagte Jack, »sicher. Und dies ist Sophies Garten. Nächsten Juni wird er ein Meer von Blüten sein. Aber meinst du nicht auch, dass die Rosenstöcke spindeldürr aussehen? Vielleicht sollte ich sie in diesem Winter radikal zurückschneiden?«

»Nichts liegt mir ferner, als dir Ratschläge zu geben«, sagte Stephen. »Das Gärtnern ist meine Sache nicht. Aber vielleicht sind sie wirklich ein bisschen, wie soll ich sagen – rachitisch?«

»Ich weiß einfach nicht, woran’s liegt«, seufzte Jack, »aber anscheinend habe ich kein Glück mit Schmuckpflanzen. Das dort sollte eine Lavendelhecke werden. Die Wurzelstöcke kamen von Mapes. Aber … Komm und schau dir meine Kohlköpfe an. Auf die bin ich ziemlich stolz.« Sie schritten durch ein Türchen und kamen zu einer Parzelle an der Rückwand des Hauses: wogendes Grün, mit einem stattlichen, dampfenden Misthaufen daneben.

»Da«, rief Jack, »hast du jemals solche Pracht gesehen?«

»Nein, hab ich nicht«, antwortete Stephen.

»Vielleicht stehen sie deiner Meinung nach ziemlich eng beieinander, aber ich habe mir dabei Folgendes überlegt: Beim Aufriggen der Hängematten an Bord berechnen wir vierzehn Zoll pro Mann. Dieser Mann isst Kohl, und der Teil kann nicht größer sein als das Ganze. Also habe ich sie im Abstand von vierzehn Zoll gesetzt, und das hat auch erstaunlich gut funktioniert.« Er lachte zufrieden. »Erinnerst du dich an den alten Römer, der’s nicht übers Herz brachte, seine Kohlköpfe zu ernten?«

»Das war wohl Diokletian.«

»Genau. Wie gut ich ihn verstehe! Und doch – jedes Mal, wenn ich mich dazu durchringe, einen Kopf abzuschneiden, fällt man mir in den Arm. Immer dieses dumme Gezeter über die Raupen! Meiner Treu, wenn die Frauen auch nur einen Zehntel der Maden und Würmer vertilgt hätten, die wir an Bord mitessen mussten, Monat für Monat im Blockadedienst, würden sie ihrem Herrgott für ein paar ehrliche grüne Raupen danken.«

Sie standen eine Weile stumm da, musterten sinnend die Kohlreihen; Stephen glaubte, in der Stille tatsächlich die unzähligen winzigen Kiefer mahlen zu hören. Sein Blick wanderte von dem grünen Feld zum Misthaufen: Darauf lagen seine Speisepilze, die er im Wald gesammelt hatte. Der Knall einer zuschlagenden Tür oben im Haus riss ihn aus seinen Betrachtungen. Ein Poltern wütender Schritte folgte, die Hintertür flog auf und entließ eine stämmige, rotgesichtige Frau ins Freie, die bis auf das schielende rechte Auge ein genaues Abbild von Mrs Williams war. Sie hatte eine Kiste auf der Schulter und einen schrillen walisischen Dialekt.

»Mein Gott, Bessie«, rief Jack, »wo willst du hin? Was ist passiert?« Empörung würgte die Frau so in der Kehle, dass zunächst kein Laut über ihre zuckenden Lippen kam. Dann aber brachen die Worte aus ihr heraus, begleitet von einem so giftigen Blick, dass Stephen sich bekreuzigte. »Ein Mensch, ein Mensch, mehr verlangt man ja nicht. Menschlich mit dem Zucker, menschlich mit dem Tee. Aber die ist ein Unmensch – ein Teufel!« Damit verschwand sie um die Hausecke.

Ihr nachblickend, murmelte Jack: »Das ist jetzt die Vierte in diesem Jahr. Es ist wie verhext, Stephen: An Bord hab ich dreihundert Mann und mehr gebändigt, aber hier in diesem Etablissement schaffe ich es einfach nicht, auch nur eine Spur von Disziplin durchzusetzen.« Nach kurzem Brüten fuhr er fort: »Wie du selbst am besten weißt, Stephen, war ich nie ein Freund der neunschwänzigen Katze. Aber verdammt will ich sein, wenn mir ihr Nutzen nicht allmählich einleuchtet.« Wieder schwieg er, und sein Gesicht nahm den strengen Ausdruck des Kommandanten an, der einen Delinquenten zu einem Dutzend Peitschenhieben verurteilt. Doch dann wich die Strenge einer liebevollen Besorgnis, und er rief: »Oh, Stephen, was bin ich nur für ein miserabler Gastgeber! Du musst inzwischen halb verdurstet sein. Komm rein, komm rein, dann genehmigen wir uns ein Glas Grog. Hier entlang: Es macht dir doch nichts aus, durch die Waschküche zu gehen? Keine Formalitäten, eh? Sophie muss irgendwo oben sein.«

Noch während er sprach, öffnete sich zu ihren Häupten ein winziges Fenster, und Sophies Kopf erschien im Rahmen. Ihr geistesabwesender Ausdruck verwandelte sich sofort in freudige Überraschung. Mit strahlendem Lächeln rief sie: »Oh, Stephen, wie schön, dich zu sehen! Kommt ins Haus. Ich bin gleich bei euch.« Stephen riss sich den Hut vom Kopf, machte eine Verbeugung und küsste seine Hand, obwohl er die ihre mit Leichtigkeit erreicht hätte.

»Nach dir«, sagte Jack. »Und zieh den Kopf ein, wegen der Balken.« In der Waschküche saß neben einem riesigen Kupferkessel, aus dem es nach kochenden Windeln stank, eine junge Frau; die Schürze über den Kopf gezogen, wippte sie stumm vor und zurück. Mit wenigen Schritten durchquerten sie den Raum, dann den schmalen Flur dahinter und standen schließlich im Salon, einem hübschen kleinen Zimmer mit Erker, Seekisten unter den Fenstern und messingbeschlagenen Kommoden. Die kompakten maritimen Möbel ließen den Raum größer wirken, aber der ganze Effekt wurde wieder durch einige Ungetüme ruiniert, die niemals für eine Kate gedacht gewesen waren: etwa durch eine lange, hochlehnige Bank aus Rohrgeflecht sowie eine wuchtige Standuhr, deren Aufsatz nicht unter die niedrige Decke gepasst hatte und die nun wie enthauptet in einer Ecke stand und Trostlosigkeit verbreitete. Kaum hatte Jack seinen Freund gefragt, ob ihn der Erker nicht an die Heckfenster der ersten Brigg erinnerte, auf der sie zusammen gesegelt waren, als auf der Treppe Schritte erklangen und Sophie hereingestürzt kam. Sie rannte auf Stephen zu, küsste ihn mit schwesterlicher Zuneigung, packte seine Schultern mit beiden Händen und fragte ihn aus – nach seiner Gesundheit, seinem Glück, seinem Wohlergehen –, und das mit einer Zärtlichkeit, die ihm ans Herz griff. Ihre Sätze überschlugen sich: Nein, diese Überraschung, diese Freude – wo hatte er nur die ganze Zeit gesteckt – war er schon lange hier – warum hatte Jack sie nicht gerufen? – er hatte ja keine Ahnung, wie sehr sie ihn vermisst hatte – bestimmt konnten sich die Zwillinge noch an ihn erinnern und Klein-Cecilia natürlich auch. Wie sie sich über seinen Besuch freuen würden! Aber bestimmt war er hungrig – ein Stück Kuchen? Also, wie ging es ihm denn nun, im Ernst?

»Sehr gut, danke. Und du, meine Liebe, siehst ausgesprochen blühend aus. Blühend.« Das war nicht übertrieben. Sie hatte die Haarsträhnen hochgesteckt, die er eben noch aus dem Fenster hatte wehen sehen, doch eine war ihr entgangen, und diese kleine Unordnung entzückte ihn. Aber trotz aller Bewunderung, mit der er sie musterte, drängte sich ihm die heimliche Erkenntnis auf, dass die Neigung zur Fülle, vor der er sie einst gewarnt hatte, völlig verschwunden war und dass ihre Wangen, hätten sie nicht vor Freude geglüht, wahrscheinlich blass und hager ausgesehen hätten; ihre Hände, einst so elegant, waren jetzt rau und von der Arbeit gerötet. Mrs Williams trat ein. Stephen erhob sich mit einer Verbeugung, erkundigte sich nach ihrem und ihrer Töchter Ergehen und wappnete sich für ihren Redeschwall. Nach Mrs Williams’ erträglich detailliertem Bericht über ihre kürzliche Wiederherstellung wollte er schon wieder Platz nehmen, als sie ausrief: »Bitte nicht auf der Bank, Doktor, das schadet dem Rohrgeflecht. In Kapitän Aubreys Ohrensessel sitzen Sie bequemer.«

Ein Poltern über ihren Köpfen und ein jämmerliches Geheul scheuchten Sophie aus dem Zimmer, und Jack folgte ihr kurz danach. Mrs Williams hatte wohl das Gefühl, Stephen in der Frage der Platzierung etwas kurz abgefertigt zu haben, deshalb gab sie ihm nun einen Überblick über die Geschichte der Bank, seit ihrem Erwerb zu Dutch Williams’ Zeiten. Sie hatte sie von Mapes mitgebracht, wo sie – wie er sich zweifellos erinnerte – im Sommersalon gestanden hatte; als Gutsherrin sei sie bestrebt, Captain Aubreys Cottage das Flair eines Herrenhauses zu geben, und außerdem hätte sie es niemals ertragen, ein so wertvolles, geschichtsträchtiges Möbel ihrem Mieter zu überlassen, der zweifellos ein ehrenwerter Mann, aber doch recht materiell gesinnt war, und Leute mit seiner kommerziellen Lebenseinstellung hätten bestimmt keinerlei Skrupel, auf einer solchen Bank zu sitzen. Auch die Standuhr sei aus Mapes und die genaueste Uhr der ganzen Grafschaft.

»Ein prachtvolles Stück«, sagte Stephen. »Sogar ein Regulator wie mir scheint. Könnte man sie nicht zum Gehen bringen?«

»Aber nicht doch, Sir!« Ein mitleidiger Blick begleitete Mrs Williams’ Worte. »Wenn wir sie aufziehen, würde sich das Werk sofort abnützen.« Das brachte sie auf Verschleiß im Allgemeinen und die horrenden Reparaturkosten im Haus, wobei sie wie nebenbei Captain Aubreys handwerkliches Geschick erwähnte. Jacks Stimme, die darauf trainiert war, selbst bei Sturm vom Heck bis zum Bug eines Schiffes zu tragen, eignete sich weniger für ein vertrauliches häusliches Flüstern, deshalb war in den Atempausen zwischen Mrs Williams’ Redestrom sein tiefer Bass bis in den Salon zu hören. Vielleicht nicht ganz so leutselig wie einst, ließ er sich aus über einen ansehnlichen Schinken, den man mit Soße strecken, und über eine Fischpastete, die man aus Resten zubereiten könne. Stephen wandte seine Aufmerksamkeit wieder Mrs Williams zu und musterte sie eingehend unter vorgehaltener Hand. Er fand es bemerkenswert, dass sie auch im Unglück ganz die Alte geblieben und nicht die Spur milder geworden war. Ihre unstillbare, aggressive Herrschsucht hatte sich eher noch verstärkt; aber sie schien gesund und so glücklich zu sein, wie ihr Charakter es zuließ. Ihre häufigen Anspielungen auf die vergangene Pracht klangen wie Erinnerungen an einen Mythos, an den sie selbst nicht recht glaubte, an einen Traum, aus dem sie in ihre augenblickliche Realität erwacht war. Vielleicht lag es ja in ihrer Natur, als sparsame Haushälterin mit wenig Geld auskommen zu müssen, weshalb sie erst jetzt ihre wahre Bestimmung gefunden hatte. Bewies das beachtlichen Mut oder nur blanke Ignoranz? Mittlerweile verbreitete sie sich schon geraume Zeit über das leidige Dienstbotenproblem und trug die gängigen Klischees im Brustton der Überzeugung und mit großer Zungenfertigkeit vor: In ihrer Jugend waren Dienstboten wahre Vorbilder an Anständigkeit gewesen. Doch heutzutage waren sie schwer zu finden, unmöglich zufriedenzustellen, faul, verlogen und diebisch – kurz, Ausgeburten des Bösen. »Heute Morgen«, schloss sie, »erst heute Morgen habe ich die Köchin dabei erwischt, wie sie in einem Haufen Giftpilze wühlte. Stellen Sie sich diese Heimtücke vor, Dr. Maturin! Mit Gift an den Händen das Essen meiner Enkelkinder zuzubereiten! Kein Wunder, sie war ja auch eine Waliserin.«

»Haben Sie sich ihre Erklärung angehört, Madam?«

»Natürlich nicht! Lügen, nichts als Lügen, wie immer in der Küche. Ich hab das Zeug aus dem Fenster geworfen und ihr die Meinung gesagt. Unmensch, von wegen! Das hat man von seiner Menschlichkeit!«

Nach kurzer Pause wechselte Stephen das Thema. »Heute Morgen habe ich einen Fischadler gesehen, an dem schön bewaldeten Steilhang dort drüben.«

»Was Sie nicht sagen! In dem Wäldchen, das wir vom Fenster aus sehen? Na ja, für Hampshire mag es ja noch angehen. Aber wenn Sie die Gegend so gut kennen würden wie ich, Sir, wüssten Sie, dass sie sich mit unseren Wäldern daheim in Mapes überhaupt nicht vergleichen lässt. Die reichten bis in die nächste Grafschaft, Sir, und wimmelten von Fischadlern. Mr Williams schoss fast täglich einen ab. Ich wette, Ihr Fischadler hat sich von Mapes hierherverirrt.«

Schon seit einiger Zeit hatte Stephen ein Schnüffeln hinter der Tür gehört. Jetzt flog sie auf, und ein kleines Mädchen mit blondem Haar und starkem Schnupfen kam hereingeplatzt. Es starrte ihn durchtrieben an, lief dann zu seiner Großmutter und vergrub das Gesicht in ihrem Schoß. Zu Stephens Erleichterung blieben Mrs Williams’ Ermahnungen, dass sie aufstehen, dem Herrn die Hand und ein Küsschen geben sollte, bei der Kleinen ohne jede Wirkung. Sie vergrub den Kopf noch tiefer, während die Großmutter ihr sanft übers Haar strich.

Soweit Stephen wusste, hatte Mrs Williams ihren Töchtern niemals auch nur die geringste Zärtlichkeit erwiesen. Ihr Gesicht, ihre Stimme und ihr Benehmen eigneten sich nicht dazu, Liebe auszudrücken. Aber jetzt strahlte die ganze Matrone vor Zärtlichkeit, als sie stolz dasaß und Stephen erklärte, dass dies Klein-Cecilia sei, das Kind ihrer zweiten Tochter, die dem Regiment ihres Mannes nach Übersee gefolgt war und sich deshalb nicht um das arme Schäfchen kümmern konnte.

»Ich hätte sie überall wiedererkannt«, sagte Stephen. »Ein hübsches Kind.«

Sophie kam zurück, und sofort begann die Kleine zu quengeln: »Tante, Tante, die Köchin hat versucht, mich mit Pilzen zu vergiften!« Das wiederholte sie immer wieder, bis Stephen, das Gezeter übertönend, zu Sophie sagte: »Ich bin neuerdings so zerstreut, meine Liebe, du musst mir vergeben. Ich kam eigentlich in der Absicht, euch zum Dinner zu bitten, und habe meine Einladung noch gar nicht vorgebracht.«

»Sehr freundlich von Ihnen«, sagte Mrs Williams hastig, »aber ich fürchte, wir können ihr unmöglich folgen, weil …« Sie blickte sich um, offenbar auf der Suche nach dem Grund, warum das völlig unmöglich war, fand jedoch keinen und nahm ihre Zuflucht zur Ermahnung des immer noch zeternden Kindes.

Stephen fuhr fort: »Ich bin in Petersfield in der Crown abgestiegen und habe dort schon ein Menü mit vielen Gängen bestellt.«

Sophie fragte ihn, wie er auf diese absurde Idee komme. Er würde natürlich im Haus übernachten und auch bei ihnen essen. Abermals ging die Tür auf, und beide Frauen wandten sich, Beistand suchend, an Jack. Zum ersten Mal bemerkte Stephen, dass zwischen Sophie und ihrer unsäglichen Mutter doch eine gewisse Ähnlichkeit bestand.

»Onkel Aubrey«, begann Cecilia wieder zu zetern, »die Köchin hat versucht, mich und die Zwillinge mit Pilzen zu vergiften.«

»Was für ein Quatsch«, sagte Jack. »Stephen, du isst und schläfst bei uns. Die Küche ist zwar verwaist, aber es gibt eine köstliche Fischpastete.«

»Jack«, beharrte Stephen, »ich habe in der Crown schon das Dinner bestellt. Die Gerichte kommen zur vereinbarten Zeit auf den Tisch, und wenn wir nicht da sind, werden sie verderben.«

Wie vorauszusehen, verfehlte dieses Argument nicht seine Wirkung auf die Frauen. Obwohl sie ihn immer noch zu bleiben baten, verloren ihre Beteuerungen allmählich an Lautstärke und Überzeugungskraft. Stephen schwieg, blickte zwischendurch aus dem Fenster oder beobachtete Sophie und ihre Mutter, deren Verwandtschaft immer stärker hervortrat. Worin bestand sie nur? Gewiss nicht im Klang der Stimmen, auch nicht in der Gestik oder im Aussehen. Vielleicht rührte sie von einer bestimmten gemeinsamen Ausstrahlung her, die nicht gerade kindlich, aber auch nicht ganz erwachsen wirkte und die man bekanntlich »das englische Flair« nannte. Der Redefluss plätscherte weiter. Er trägt’s mit Fassung, stellte Stephen fest, der sich daran erinnerte, wie schroff Jack früher das Geschwätz auf dem Achterdeck unterbunden hatte. Bewundernswert, diese Ausdauer. Dann begannen sich erste Kompromissvorschläge abzuzeichnen: Ein Teil der Familie sollte in die Crown gehen, ein anderer Teil daheimbleiben. Schließlich – nach schier endloser Diskussion, die immer wieder zu ihren Anfängen zurückkehrte – einigte man sich darauf, dass Jack Stephen begleiten, dass dieser aber am nächsten Morgen zum Frühstück kommen sollte und dass sich Mrs Williams aus irgendeinem Grund mit einem Bissen Brot und einem Krümel Käse begnügen würde.

»Unsinn, Madam!« Gereizt warf Jack endlich seine guten Manieren über Bord. »In der Speisekammer steht ein tadelloser Schinken, und auch eine appetitliche Fischpastete ist so gut wie fertig.«

»Aber bevor du gehst, Stephen«, warf Sophie hastig ein, »hast du bestimmt noch Zeit, dir die Zwillinge anzusehen. Im Augenblick sind sie einigermaßen vorzeigbar. Bitte bring ihn hinauf, Schatz. Ich komme gleich nach.«

Jack führte ihn die Treppe hinauf in ein kleines Zimmer mit schrägen Wänden, wo zwei kahlköpfige Babys in frischen Kleidchen auf dem Boden saßen. Die überraschend langen, spitzen Nasen, die aus ihren blassen Mondgesichtern ragten, ließen den unvoreingenommenen Betrachter an zwei Steckrüben denken. Sie starrten Stephen an, ohne mit der Wimper zu zucken, und fanden ihn offenbar langweilig, überflüssig und vielleicht sogar abstoßend; jedenfalls blickten beide Augenpaare wie auf Kommando woandershin, hatten ihn schon als uninteressant abgetan. Noch zu jung für jeden sozialen Kontakt, wirkten sie wie zwei archaische Vertreter einer fremden Gattung.

»Sehr hübsche Kinder«, sagte Stephen. »Ich hätte sie überall als deine erkannt.«

»Ich kann die beiden einfach nicht auseinanderhalten«, klagte Jack. »So wie sie dasitzen, würdest du nicht glauben, welch ungeheures Getöse sie veranstalten können, wenn etwas nicht nach ihrem Kopf geht. Die rechts ist wahrscheinlich Charlotte.« Er starrte sie an, und sie starrten ungerührt zurück. »Was hältst du von ihnen, Stephen?«, fragte er, sich vielsagend an die Stirn tippend.

Stephen setzte sein Medizinergesicht auf. Während der Ausbildung an der Rotunda hatte er zwar Dutzenden von Babys auf die Welt geholfen, aber seither hatte er sich in seiner ärztlichen Praxis nur mit Erwachsenen beschäftigt, mit zur See fahrenden Erwachsenen vor allem, und kaum ein gestandener Kollege hätte für diese Aufgabe ungeeigneter sein können als er. Trotzdem hob er die Zwillinge hoch, hörte ihre Herzen und Lungen ab, spähte in ihre Münder, betastete ihre Glieder und führte vor ihren Augen den Zeigefinger hin und her.

»Wie alt sind sie?«, fragte er.

»Oh, ziemlich alt«, antwortete Jack. »Mir kommt’s so vor, als hätten wir sie schon ewig. Aber Sophie kann dir das genauer sagen.«

Sophie trat ein, und Stephen bemerkte mit Freuden, dass der uralte, wie versteinerte Ausdruck von den Gesichtern der kleinen Kreaturen wich; sie lächelten, hopsten vor Freude und wedelten mit den Armen – kurz, sie glichen jetzt schon eher menschlichen Larven.

»Mach dir ihretwegen keine Sorgen«, sagte Stephen zu Jack, als sie durch die Felder ihrem Abendessen in der Crown entgegenschritten. »Sie werden sich ganz normal entwickeln. Vielleicht entpuppen sie sich mit der Zeit sogar als wahre Phönixe. Aber ich möchte dich dringend bitten, komm nicht wie manche gedankenlosen Leute auf die Idee, sie hoch über deinen Kopf in die Luft zu werfen. Dieser unsägliche Brauch kann Schlimmes anrichten, kann ihrem Verstand Schaden zufügen. Und ein Mädchen braucht als erwachsene Frau ihren Verstand noch dringender als ein Mann. Es ist ein verhängnisvoller Unfug, Babys an die Decke zu werfen.«

»Gott steh mir bei!« Erschrocken verhielt Jack den Schritt. »Und das sagst du mir erst jetzt? Ich dachte, es gefällt ihnen, sie krähen und lachen dabei – oder so ähnlich. Jedenfalls wirken sie dann fast menschlich. Aber ich werde es nie wieder tun, obwohl es ja nur Mädchen sind, die armen Möpse.«

»Seltsam, dass dir ihr Geschlecht so zu schaffen macht. Du liebe Güte, es sind doch deine eigenen Kinder, dein eigen Fleisch und Blut. Trotzdem könnte man fast annehmen, nicht nur wegen deiner abwertenden Bezeichnung ›Möpse‹, dass du von ihnen enttäuscht bist, einfach deshalb, weil sie Mädchen sind. Gewiss ist das ein Nachteil, ein Nachteil für sie – der orthodoxe Jude dankt dem Schöpfer täglich dafür, dass er nicht als Frau geboren wurde –, aber ich kann beim besten Willen nicht einsehen, inwiefern es dich benachteiligt. Ich nehme doch an, dass du ein Weiterleben in deinen Kindern anstrebst, ein Fortbestehen in der Zukunft, und dafür ist ein Mädchen auf jeden Fall die bessere Garantie als ein Junge.«

»Vielleicht ist es ja wirklich ein dummes Vorurteil«, räumte Jack ein. »Aber ehrlich, Stephen, ich hatte mir so sehr einen Jungen gewünscht. Und jetzt haben wir nicht nur ein Mädchen, sondern gleich zwei! Nicht um alles in der Welt würde ich es Sophie spüren lassen, doch es ist und bleibt eine Enttäuschung für mich, egal wie ich’s drehe und wende. Mein Herz hing an einem Jungen, und ich hatte mir schon alles so schön vorgestellt: wie ich ihn mit sieben oder acht Jahren mit auf See genommen hätte, natürlich mit einem guten Hauslehrer an Bord für Mathematik, und meinetwegen sogar mit einem Kaplan für Latein, Moral und so weiter. Er hätte Französisch und Spanisch genauso fließend sprechen gelernt wie du, Stephen. Und ich hätte ihm alles über Seemannschaft beibringen können. Selbst wenn ich noch auf Jahre hinaus kein eigenes Schiff bekomme, wüsste ich doch genau, bei welchem Admiral oder Kapitän ich ihn unterbringen würde. An Freunden und Gönnern in der Marine würde es ihm nicht fehlen, und wenn er nicht vorher eins über den Schädel bekäme, müsste er mit ein- oder zweiundzwanzig Kapitän sein. Vielleicht würde ich’s sogar noch erleben, dass er seine eigene Admiralsflagge setzen kann. Einem Jungen könnte ich im Leben weiterhelfen – auf See, meine ich. Denn die Seefahrt ist das Einzige, worauf ich mich verstehe. Wie soll ich dagegen einem Paar Mädchen von Nutzen sein? Ich kann ihnen nicht mal ’ne anständige Mitgift auszahlen.«

»Die Gesetze der Statistik sprechen dafür, dass das nächste Kind ein Junge wird«, sagte Stephen. »Und dann kannst du all deine fürsorglichen Pläne verwirklichen.«

»Es wird keine Kinder mehr geben. Auf keinen Fall.« Jack zögerte. »Du warst noch nie verheiratet, Stephen – ich kann’s dir schlecht erklären. Hätte gar nicht davon anfangen sollen … Dies ist das Gatter zur Landstraße. Von hier aus kannst du schon die Crown sehen.«

Schweigend schritten sie auf der Straße fürbass. Stephen erinnerte sich an Sophies Schwangerschaft: Er war zu der Zeit im Ausland gewesen, hatte jedoch von seinen Kollegen erfahren, dass sie ungewöhnlich belastend und langwierig verlaufen war – dazu eine schwierige Geburt –, aber keine bleibenden Schäden verursacht hatte. Anschließend vergegenwärtigte er sich Jacks Leben auf Ashgrove und setzte deshalb vor dem Kamin in der Crown, einer gemütlichen, weitläufigen Poststation an der Hauptstraße nach Portsmouth, vorsichtig zu einer längeren Rede an: »Ganz allgemein gesprochen könnte man sagen, dass Seeleute im Großen und Ganzen dazu neigen, nach den vielen Jahren ihres unnatürlich enthaltsamen Lebens auf See das Land für ein Paradies zu halten, für den Schauplatz eines schrankenlosen Urlaubs. Und dass es deshalb niemand schaffen kann, ihre hochgeschraubten Erwartungen zu erfüllen. Was der Durchschnittsmann an Land als sein normales Los akzeptiert – die täglichen Probleme im Haushalt, die quengelnden Kinder, die lästige Verantwortung –, das empfindet der gewöhnliche Seemann nur zu leicht als bittere Enttäuschung all seiner Hoffnungen, als nur ihm allein aufgebürdete, besonders schwere Belastung und vor allem als Beeinträchtigung seiner persönlichen Freiheit.«

»Ich weiß, was du damit andeuten willst, mein Alter«, sagte Jack lächelnd. »Und in vielem hast du sogar recht. Aber nicht jeder gewöhnliche Seemann muss mit einer Mrs Williams als Schwiegermutter zusammenleben. Wohlgemerkt, ich beschwere mich nicht. Im Grunde ist sie eine gute Seele, gibt ihr Bestes, soweit sie’s vermag, und liebt die Kinder über alles. Der Haken ist, dass ich mir das Leben in der Ehe ganz anders vorgestellt habe. Ich dachte, dabei würden Freundschaft, Vertrauen und spontane Zuneigung eine größere Rolle spielen. Bitte versteht mich recht, ich kritisiere Sophie nicht im Geringsten, aber …«

»Natürlich nicht.«

»Aber es liegt wohl in der Natur der Dinge … Bestimmt ist es einzig und allein mein Fehler. Wenn du ein Schiff befehligst, bekommst du es derart satt, immer einsam zu sein, immer den tollen Hecht zu spielen, dass du dich verzweifelt nach Wärme, nach Verständnis sehnst. Aber im Lauf der Welt scheint das nicht vorgesehen zu sein.« Er fiel in Schweigen.

Nach einer Pause ergriff Stephen wieder das Wort. »Also nehme ich an, Bruderherz, dass du nicht gerade vor Wut schäumen würdest, wenn du wieder auf See müsstest? Wenn du aus dem Schoß deiner Familie gerissen würdest, meine ich, und das Glück entbehren müsstest, bei deinen Töchtern die ersten faszinierenden Schritte ins Leben beobachten zu können?«

»Ich würde den Kurier herzen und küssen«, sagte Jack.

»Aha. Diesen Eindruck habe ich schon seit geraumer Zeit«, murmelte Stephen.

»Erstens bekäme ich dann wieder meinen vollen Sold«, fuhr Jack fort, »und zweitens hätte ich eine Chance auf Prisengeld und könnte meinen Töchtern davon eine Mitgift zahlen.« Beim Wort »Prisengeld« strahlte aus Jacks stahlblauen Augen wieder die alte Piratengier – er richtete sich zu seiner vollen Höhe auf. »Und in der Tat habe ich Hoffnung auf ein eigenes Schiff. Abgesehen davon, dass ich die Admiralität regelmäßig mit Briefen bombardiere, habe ich erst dieser Tage wieder an Bromley geschrieben: In der Marinewerft wird gerade eine Fregatte ausgerüstet, die alte Diane, doppelt beplankt und mit Snodgrass’schen Diagonalen verstärkt. Von Zeit zu Zeit bringe ich mich sogar bei Old Jarvie in Erinnerung, obwohl der mir nicht grün ist. Du siehst, ich habe ein paar Eisen im Feuer … Stephen, spinnst du etwa wieder deine Fäden? Hast du einen Trumpf im Ärmel, so wie damals die alte Surprise mit dem Gesandten für Ostindien?«

»Wie kannst du mir so plumpe Fragen stellen, Jack? Still: Starr sie bitte nicht an, wirf nur diskret einen Blick zur Treppe. Da steht eine ganz erstaunliche Schönheit.«

Jack schaute hinüber, und da stand tatsächlich eine umwerfend hübsche junge Frau, schlank, vital und elegant in ihrem grünen Reitkostüm. Sie spürte die bewundernden Blicke und bewegte sich noch anmutiger, als es ohnehin in ihrer Natur lag.

Schwerfällig wandte sich Jack wieder dem Kamin zu. »Ich hab keine Verwendung für deine Frauen, ob hübsch oder hässlich«, sagte er.

»Eine derart banale Bemerkung hätte ich nie von dir erwartet«, meinte Stephen. »Die gesamte Frauenwelt pauschal abzulehnen, das ist ebenso hölzern wie …«

»Meine Herren«, meldete sich der Wirt, »Ihr Dinner ist serviert. Bitte begeben Sie sich zu Tisch.«

Das Essen war gut, aber nicht einmal die Schweinskopfsülze konnte Kapitän Aubrey aufrichten oder seiner Miene wieder die alte Heiterkeit verleihen, von der Stephen wusste, dass sie früher Entbehrungen, Niederlagen, Gefangenschaft und sogar den Verlust seines Schiffes überdauert hatte.

Nach dem ersten Gang, bei dem sie ausschließlich Erinnerungen an frühere Einsätze und alte Bordkameraden ausgetauscht hatten, kamen sie auf Mrs Williams’ Vermögensverhältnisse zu sprechen. Nachdem dieser Dame der Treuhänder weggestorben war, hatte sie bei der Wahl seines Nachfolgers eine unglückliche Hand bewiesen: Der Elende hatte ihr siebzehneinhalb Prozent Rendite versprochen, aber dafür Fehlinvestitionen getätigt, die ihr ganzes Kapital und sogar ihren Grundbesitz verschlangen; allerdings besaß sie noch das Herrenhaus, und die Mieteinnahmen daraus deckten immerhin die Hypothekenzinsen. »Ich kann’s ihr nicht verdenken«, sagte Jack. »Ich wäre dem Kerl bestimmt genauso auf den Leim gegangen. Selbst zehn Prozent Rendite wären für mich eine unwiderstehliche Versuchung gewesen. Aber ich wünschte, sie hätte Sophie nicht auch noch um ihre Mitgift gebracht. Sie wollte mit der Übereignung bis Michaeli warten, weil dann die Dividenden fällig waren, und der Anstand verbot uns, sie zur Auszahlung zu drängen. Also ging mit allem anderen auch Sophies Mitgift verloren. Natürlich tut’s mir leid um das Geld, aber viel schlimmer finde ich, dass Sophie darüber so unglücklich ist. Sie glaubt jetzt, eine Last für mich zu sein. Das ist natürlich totaler Quatsch, aber wie könnte ich sie vom Gegenteil überzeugen? Mit allem, was ich sage, renne ich wie gegen eine Wand.«

»Lass mich dir noch ein Glas Portwein eingießen«, sagte Stephen. »Es ist ein unschuldiger Wein, weder zu raffiniert noch zu stark, so gut, wie man ihn in diesen Landen nur selten findet. Aber sag, wer ist diese Miss Herschel, von der du mit solchem Feuer gesprochen hast?«

»Ah, das ist nun wieder ein ganz anderer Fall«, rief Jack begeistert. »Das ist eine Frau, die keine pauschale Ablehnung – wie du’s nennst – zu fürchten hat. Eine Frau, mit der man als ein Verstandesmensch zum anderen reden kann. Frag sie nach dem Umfang eines Bogens, dessen Kosinus gleich Null ist, und sie antwortet sofort: Pi mal zwei. Derlei hat sie alles im Kopf. Sie ist eine Schwester des großen Mr Herschel.«

»Des Astronomen?«

»Richtig. Als ich mich an die Royal Society wandte, beehrte er mich mit einigen höchst sachkundigen Bemerkungen über die Lichtbrechung, und so kam ich mit ihr in Kontakt. Sie kannte schon meine Arbeit über die Jupitermonde, sprach mehr als höflich davon und schlug mir eine schnellere Methode vor, wie ich meine heliozentrischen Längen bestimmen konnte. Ich treffe mich jedes Mal mit ihr, wenn sie – was ziemlich oft geschieht – in Newmans Observatorium kommt. Dort sitzen wir manchmal die ganze Nacht und suchen entweder den Himmel nach Kometen ab oder sprechen über Instrumente. Zu ihrer Zeit müssen sie und ihr Bruder Hunderte davon gebaut haben. Teleskope kennt sie in- und auswendig. Sie war es auch, die mir verriet, wie ich meinen Spiegel schleifen und woher ich meinen superfeinen pommerschen Klärschlamm bekommen konnte. Bei ihr ist das alles keineswegs nur Theorie: Ich hab’s erlebt, dass sie drei Stunden ohne Pause rund um den Pfosten vor Newmans Remise gewandert ist, um einem sechszölligen Spiegel den letzten Schliff zu geben – in diesem Stadium, musst du wissen, wird alles verdorben, wenn du auch nur die Hand von der Oberfläche nimmst –, wobei sie alle hundert Schritt eine Prise Schnupftabak aus einer Untertasse nahm. Eine wundervolle Frau, Stephen, sie würde dir gefallen. Außerdem singt sie und trifft jede Note auf den Punkt, so klar und rein wie die Carlotta.«

»Wenn die Dame Mr Herschels Schwester ist, hat sie vermutlich schon ein gewisses Alter erreicht?«

»Oh, gewiss, sie muss um die sechzig sein. Wenn sie jünger wäre, hätte sie sich niemals dieses immense Wissen über Zwillingssterne aneignen können. Ja, sie ist mindestens sechzig. Aber das alles spielt daheim keine Rolle. Jedes Mal, wenn ich nach einer mit Miss Herschel verbrachten Nacht heimkomme, ernte ich schiefe Blicke und einen ziemlich kühlen Empfang.«

Weil sich Kummer und Sorgen in einer Ehe auf die Gesundheit auswirken, sinnierte Stephen, gehören auch sie zweifellos zu den Obliegenheiten eines Arztes. Aber ich habe darin genauso wenig Erfahrung wie mit Gartenbau und Viehzucht.

Am nächsten Morgen, als er in Ashgrove Cottage zum Frühstück erschien, wurden seine diesbezüglichen Erfahrungen erweitert. Er traf viel zu früh ein, und das Erste, worauf sein Blick fiel, waren die Zwillinge, die kreischend Brei verspritzten, während ihre mit Schürze und Lätzchen gewappnete Großmutter sie mit einem Löffel zu füttern versuchte und Klein-Cecilia mit beiden Händen im Napf wühlte. Er wich zurück, geradewegs in die Arme der Magd, die einen Korb übel riechender Wäsche trug. Vielleicht wäre ihm noch Schlimmeres zugestoßen, hätte ihn nicht Sophie, plötzlich von oben erscheinend, hastig in den Garten entführt.

Nach einem allgemeinen Eröffnungsgespräch, in dem er erfuhr, dass Jack sein Dinner genossen hatte, dass er singend heimgekehrt war und jetzt in der Küche die Kaffeebohnen mahlte, sagte Sophie: »Oh, Stephen, was gäbe ich dafür, wenn du ihm zu einem Schiff verhelfen könntest! Hier ist er todunglücklich. Stundenlang sitzt er oben in seinem Observatorium und beobachtet im Teleskop die vorbeiziehenden Schiffe. Es bricht mir noch das Herz. Auch wenn’s nur ein kurzer Einsatz wäre … Der Winter steht vor der Tür, und die feuchte Kälte ist so schlecht für seine Wunden … Irgendein Schiff, egal welches, selbst ein Transporter wie der des guten Mr Pullings.« – »Wie gerne würde ich euch helfen, meine Liebe. Aber was zählt schon die Stimme eines Schiffsarztes im Kreis der Mächtigen?« Heimlich warf ihr Stephen einen scharfen Blick zu, um sich zu vergewissern, dass das Wissen ihres Gatten über sein Doppelleben nicht auf dem Altar ehelicher Vertraulichkeiten geopfert worden war. Doch Sophies nächster Satz und ihre völlige Unbefangenheit beruhigten ihn.

»Wir haben in der Zeitung gelesen, dass man dich hinzugezogen hat, als der Herzog von Clarence krank wurde«, fuhr sie fort. »Deshalb dachte ich, ein Wort von dir könnte vielleicht …«

»Mein Engel, der Herzog kennt Jack und seinen Ruf – er erwähnte sein Gefecht mit der Cacafuego –, aber er weiß auch genau, dass er Jack den schlechtesten aller Dienste erweisen würde, wollte er ihn für ein Kommando empfehlen. Seiner Hoheit haftet bei der Admiralität ein übler Geruch an.«

»Aber er ist der leibliche Sohn des Königs – ihm könnten sie doch gewiss nichts abschlagen?«

»Das sind schreckliche Männer, meine Liebe, die jetzt in der Admiralität sitzen.«

Bevor sie antworten konnte, schlug die Kirchturmuhr von Chilton die volle Stunde. Beim dritten Ton erscholl Jacks Alarmruf: »Kaffee ist fertig!«, gefolgt von seiner männlichen Erscheinung und einigen Bemerkungen dahingehend, dass der Wind nachts um zwei Strich gekrimpt habe, weshalb starker Regen zu erwarten sei. Das beendete ihr vertrauliches Gespräch.

Für das Frühstück war im Salon gedeckt, wo sie der appetitliche Duft nach Kaffee, Toast und Holzrauch empfing. Der Schinken prangte auf dem Tisch, umrahmt von Jacks selbst gezogenen Radieschen (etwa so groß wie Schlehen) und einem einzigen, aufgeschnittenen Ei. »Das ist der große Vorteil, wenn man auf dem Lande lebt«, sagte der Hausherr. »Man bekommt wirklich frisches Gemüse auf den Tisch. Und dieses Ei stammt von unseren eigenen Hühnern. Greif zu, Stephen, greif zu. Sophies Quittengelee steht rechts von dir. Zur Hölle mit diesem Kamin! Er will einfach nicht ziehen, wenn der Wind südlicher ist als West. Stephen, lass mich dir ein Ei vorlegen.«

Mrs Williams führte Klein-Cecilia herein, in einem so steif gestärkten Kleidchen, dass sie beide Arme puppenartig abspreizen musste. Sie stellte sich neben Stephens Stuhl, und während sich die anderen eifrig fragten, warum es aus dem Pfarrhaus, wo seit Tagen die Geburt eines Kindes erwartet wurde, noch immer keine Neuigkeiten gebe, verkündete sie laut und klar, dass bei ihnen sonst nur an Geburtstagen oder zur Feier eines Sieges Kaffee auf den Tisch komme und dass Onkel Aubrey immer Dünnbier, Tante und Großmutter immer Milch tränken. Danach erbot sie sich, Stephen den Toast zu buttern. Es gelang ihr, auch seinen Rock großflächig mit Butter zu beschmieren, bevor Mrs Williams sie mit einem entzückten Aufschrei wegriss, dabei beteuernd, dass sie noch nie ein Kind gekannt habe, das für seine Jahre derart aufgeweckt war; Cecilia, die Mutter, habe in diesem Alter kein Stück Toast so perfekt buttern können.

Jacks Aufmerksamkeit galt etwas anderem; mehrmals blickte er auf seine Uhr, spitzte die Ohren und vergaß die Kaffeetasse in seiner Hand. »Die Post!«, rief Mrs Williams, als es schließlich lautstark an die Haustür klopfte. Mit sichtlicher Anstrengung blieb Jack sitzen, bis die Magd eintrat und sagte: »Ein Brief und ein Buch, Sir, und ein Shilling fürs Porto.«

Stirnrunzelnd suchte Jack in seinen Taschen und rief dann über den Tisch: »Hast du mal einen Shilling, Stephen? Ich kann kein Kleingeld finden.«

Nun wühlte auch Stephens Hand in seinen Hosentaschen und kam mit einem bunten Sortiment Münzen wieder zum Vorschein: englische, französische und spanische. »Der Herr hat drei Goldstücke!«, krähte Klein-Cecilia. »Und eine Menge Silber!« Aber Stephen stellte sich taub, suchte zwölf Pence heraus und reichte sie hinüber. »Lass dich nicht aufhalten«, sagte er.

»Tja, wenn ihr mich kurz entschuldigen wollt …« Jack brach das Siegel auf. Mrs Williams reckte vergeblich den Hals, um von ihrem ungünstigen Platz aus so viel wie möglich zu erspähen, aber noch bevor sie näher rücken konnte, wurde ihre Neugier schon gestillt. »Ach«, sagte Jack und warf den Brief auf den Tisch, »er ist nur von diesem Kerl Bromley. Ich weiß ja schon lange, dass er ein Schaumschläger ist. Und jetzt entpuppt er sich noch als Krämerseele … Aber hier haben wir den Naval Chronicle, der ist immer eine nützliche Lektüre … Liebste, Stephens Tasse ist leer.« Als Erstes blätterte er zu den Ernennungen und Beförderungen. »Goate ist endlich Vollkapitän geworden, das freut mich für ihn.« Einige Bemerkungen über die Verdienste beziehungsweise Schwächen von Kapitän Goate und anderen Beförderten folgten. Dann sagte Jack nach einer Rechenpause: »Hör mal, Stephen, unsere Verluste im letzten Jahr waren doch nicht so hoch, wie ich gestern Abend geschätzt habe. Hier steht’s: Jupiter, fünfzig Kanonen, gesunken in der Vigo Bay; Leda, achtunddreißig, Schiffbruch vor Milford Haven; Crescent, sechsunddreißig, Schiffbruch vor Jütland; Flora, zweiunddreißig, gestrandet vor Holland; Meleager, sechsunddreißig, gesunken vor Bare Bush Cay; Astraea, zweiunddreißig, Schiffbruch vor Anagado. Also lediglich fünf Fregatten. Von den Postschiffen waren es nur die Banterer, zweiundzwanzig, gesunken im St Lawrence; die Laurel, ebenfalls zweiundzwanzig, erbeutet von der Canonnière, fünfzig – du erinnerst dich doch an die Canonnière, Stephen? Ich habe sie dir bei unserem Vorstoß nach Brest gezeigt. Ein uraltes Schiff, Baujahr um 1710, aber ein erstaunlich guter Segler. Sie kann unseren schweren Fregatten immer noch das Heck zeigen. He, Stephen, was hast du?«

Stephen starrte durch den beißenden Holzrauch zu Klein-Cecilia hinüber, die, von der Unterhaltung gelangweilt, mit ihren fettigen Fingern die Tür der Standuhr geöffnet hatte und sich jetzt am Pendel zu schaffen machte, einem schweren Behälter voll Quecksilber.

»Ach, lasst doch dem armen Schatz diese Freude«, sagte Mrs Williams und betrachtete ihre Enkelin mit liebevoller Bewunderung.

»Madam«, sagte Stephen, in Sorge um den exquisiten Mechanismus, »sie kann dabei ernsthaft Schaden nehmen. Dieses Quecksilber ist sehr genau austariert – und außerdem hochgiftig.«

»Cecilia«, befahl Jack, »lass das. Geh und spiel draußen.«

Empörung, Tränen, Mrs Williams’ zungenfertige Verteidigung – doch schließlich führte Sophie ihre Nichte aus dem Zimmer. Die Großmutter war sichtlich eingeschnappt. In dem betretenen Schweigen begann von Chilton her hell und dünn die Totenglocke zu läuten. Sofort abgelenkt, rief Mrs Williams: »Das muss für die arme Mrs Thwaites sein! Sie sollte schon letzte Woche niederkommen, und gestern Abend haben sie nach der Hebamme geschickt. Da habt ihr’s!« Ihre letzten Worte wurden von einem feindseligen Blick auf die Männer begleitet und waren eindeutig gemünzt als Tadel für Jacks Aufzählung maskuliner Schiffstragödien und als Hervorhebung weiblichen Opfermuts.

Sophie kehrte mit der Meldung zurück, dass sich ein Reiter nähere. »Er bringt zweifellos Nachrichten über die arme Mrs Thwaites«, sagte Mrs Williams und starrte Jack vorwurfsvoll an. Aber sie irrte sich: Es war ein Junge von der Crown mit einem Brief für Jack. Und er sollte gleich auf Antwort warten.

»Lady Clonfert empfiehlt sich Captain und Mrs Aubrey«, las Jack vor, »und wäre außerordentlich dankbar für eine Passage zum Kap. Sie verspricht, nur wenig Platz in Anspruch zu nehmen und niemandem Umstände zu machen. Sie hofft auf Mrs Aubreys Verständnis, die ja auch die Frau eines Seemanns ist, und auf ihre freundliche Unterstützung dieses leider so formlosen und kurzfristigen Ansinnens. Außerdem bittet sie Mrs Aubrey um die Ehre, ihr am Vormittag ihre Aufwartung machen zu dürfen, falls es genehm ist.«

Jacks Verblüffung wuchs mit jedem Satz. »Aber sicher«, schloss er auflachend, »sicher kriegt sie von mir eine Passage zum Kap, wenn ich jemals hinkommen sollte.«

»Jack«, sagte Stephen, »kann ich dich draußen kurz sprechen?«

Sie gingen in den Garten, verfolgt von Mrs Williams’ giftigen Kommentaren: »Was für eine unverschämte Zumutung … und keine Empfehlung an mich … keine Ahnung von Rechtschreibung … da, sie hat ›Ansinnen‹ mit zwei n geschrieben … ich habe überhaupt kein Verständnis für diese schamlosen Versuche, sich fremden Leuten aufzudrängen …«

Am Ende der schütteren Möhrenreihe sagte Stephen: »Ich muss dich um Nachsicht dafür bitten, dass ich gestern Abend deiner Frage ausgewichen bin. In Wahrheit habe ich doch meine Fäden gesponnen, wie du’s nanntest. Aber zuerst muss ich dich kurz über die Lage im Indischen Ozean informieren. Vor einigen Monaten schlichen sich vier neue französische Fregatten aus den Kanalhäfen, scheinbar nach Martinique bestimmt. So wurde jedenfalls an der Küste gemunkelt, und das stand auch als Ziel in ihren Befehlen. Doch zweifellos waren sie außerdem im Besitz versiegelter Anweisungen, die sie erst südlich von Kap Finisterre öffnen durften. Jedenfalls kamen die Fregatten nie in den Antillen an. Niemand hörte mehr von ihnen, bis sie Mauritius erreichten, wo sie das Gleichgewicht der Kräfte in diesen Gewässern entscheidend zugunsten der Franzosen destabilisierten. Die Nachricht von ihrem Auftauchen erreichte England erst vor Kurzem. Sie haben bereits zwei unserer Indienfahrer erbeutet und sind eine große Bedrohung für alle anderen. Die Regierung ist äußerst besorgt.«

»Das kann ich mir denken«, rief Jack. Die Inseln Mauritius und La Réunion lagen nämlich genau auf Englands östlichen Handelswegen. Die Kompanieschiffe waren zwar in der Regel stark genug bewaffnet, um in diesen Gewässern kreuzende Freibeuter und Piraten abzuwehren, und die bis zum Äußersten angespannten, zersplitterten Kräfte der Royal Navy konnten mit knapper Not die vorhandenen französischen Kriegsschiffe unter Kontrolle halten. Aber das überraschende Eintreffen von vier neuen Feindfregatten musste sich katastrophal auswirken. Außerdem besaßen die Franzosen in Port Louis, Port South-East und St Paul ausgezeichnete Tiefwasserhäfen, geschützt vor den häufig auftretenden Wirbelstürmen und vollgestopft mit Nachschub für ihre Marine. Der nächste Stützpunkt der Engländer dagegen lag am Kap der Guten Hoffnung, mehr als zweitausend Meilen weit im Süden.

Stephen schwieg. Dann fragte er abrupt: »Kennst du die Boadicea?« – »Die Boadicea, achtunddreißig Kanonen? Ja, natürlich. Ein langsamer, aber stäbiger Segler und gut am Wind. Wird zurzeit für die Inseln unter dem Winde ausgerüstet. Ihr Kommandant ist Charles Loveless.«

»Dann hör mir jetzt gut zu: Dieses Schiff, diese Fregatte, soll zum Kap umdirigiert werden. Unter Captain Loveless sollte sie dort zu einem Geschwader stoßen, das aus so vielen Schiffen zusammengestellt wird, wie der Admiral unten entbehren kann. Diese Streitmacht soll nicht nur die vier französischen Fregatten neutralisieren, sondern sie auch ihrer Stützpunkte berauben. Kurz gesagt: Das Geschwader soll Mauritius und La Réunion erobern und einen Gouverneur einsetzen, der die Inseln als neue englische Kolonien verwaltet. Denn sie stellen nicht nur einen Wert an sich dar, sondern sind auch eine wichtige Basis auf dieser höchst interessanten Route.« – »Eine exzellente Idee«, sagte Jack. »Mir schien es schon immer unnatürlich, dass solche Inseln nicht britisch sind – eine Absurdität.« Er sprach etwas zerstreut, denn er hatte sofort bemerkt – mit jeder Faser seines Herzens bemerkt –, dass Stephen über Kapitän Loveless in der Vergangenheitsform sprach. Konnte das ein Interimskommando für ihn bedeuten?

Stirnrunzelnd fuhr Stephen fort: »Ich sollte das Geschwader begleiten, zusammen mit dem künftigen Gouverneur, was mich in die Lage versetzte, einige Fäden zu spinnen. Das heißt, ich wurde zu verschiedenen Punkten um Rat gebeten. Mir schien Kapitän Loveless gleich nicht recht geeignet für die politischen Aspekte des Unternehmens, weder mental noch physisch geeignet, aber er ist ein Günstling der Admiralität. Dann allerdings verschlimmerte sich seine Krankheit, trotz meiner und der Bemühungen meiner Kollegen, und nun sitzt er für unbestimmte Zeit mit einem hartnäckigen Tenesmus an Land. Ich sorgte dafür, dass man sich in London daran erinnerte, wie hervorragend Kapitän Aubrey für die Vakanz geeignet wäre …«, Jack packte seinen Arm mit solcher Kraft, dass Stephen schmerzlich Luft holte, »und dass er das Kommando wahrscheinlich trotz seiner häuslichen Umstände und der kurzen Vorbereitungszeit akzeptieren würde; außerdem würde ich ihn selbst in Bälde aufsuchen.«

Stephen seufzte. »Aber dann wurden noch andere Namen genannt; einige hanebüchene Einwände wurden erhoben, die mit dienstälteren Kapitänen, dem Setzen irgendeiner Flagge und gewissen pompösen Ehrenrängen zu tun hatten, mit denen der fragliche Kandidat ausgestattet werden müsste …« Mit schier übermenschlicher Anstrengung verschluckte Jack die Erklärung: »Der breite Wimpel, Herrgott, der breite Wimpel eines Kommodore!« Stephen zuckte mit den Schultern. »Folglich wurden unglücklicherweise noch eine Reihe anderer Auguren konsultiert.« Er bückte sich nach einem Grashalm, den er sich zwischen die Zähne steckte. Nach einigem Kopfschütteln, das, von den Bewegungen des Halms verstärkt, aufs Schärfste Ärger, Missbilligung und Verurteilung ausdrückte, fuhr er fort: »Unglücklicherweise, sage ich, denn obwohl ich alle ausdrücklich warnte, hat offenbar einer der Konsultierten nicht den Mund gehalten, und das Gerücht über den Mauritius-Einsatz hat sich in der Stadt verbreitet. Dafür ist Lady Clonferts Auftauchen der beste Beweis. Ihr Mann ist am Kap stationiert, als Kommandant der Otter. Ach, es ist doch immer das Gleiche: brabbel, brabbel, bla, bla, bla – wie eine Schar Gänse …«

Stephens Stimme wurde schrill vor Empörung, und Jack registrierte mit halbem Ohr, dass er Beispiele für ein loses Mundwerk anführte, für Geheiminformationen, die dem Feind durch landesverräterisches Geschwätz zugespielt wurden, aber in seiner heißen Freude sah er vor sich nur das Bild der Boadicea, ihre vollbusige Galionsfigur, die sich lockend über den scharfen Steven der Fregatte reckte. Vielleicht segelte sie wirklich etwas träge, und er hatte auch schon beobachtet, dass sie sich in der Wende feststampfte; aber sorgfältiger Trimm und ein Umstauen der Ladung, damit sie vorn leichter wurde, würden den Fehler schnell beheben. Und Bagien-Bauchgordings natürlich. Captain Loveless waren Bagien-Bauchgordings bestimmt kein Begriff, ebenso wenig Bentinck’sche Wanten.

Er merkte, dass Stephen ihn gereizt fixierte, beugte den Kopf mit dem Ausdruck gespannter Aufmerksamkeit und hörte noch die Worte: »Als ob die Franzosen blind, blöd, taub und unfähig wären! Aber deshalb musste ich dir zu meinem großen Leidwesen diesen kurzen Hintergrundbericht geben. Sonst hätte ich es bei Weitem vorgezogen, dass dich die Nachricht über die üblichen Kanäle erreichte, ohne jede weitere Erläuterung – übrigens liegen deine vorläufigen Einsatzbefehle in diesem Augenblick schon beim Hafenadmiral. Aber wegen dieser Indiskretionen musste ich nicht nur offen über etwas sprechen, das am besten im Dunkeln geblieben wäre – ich muss nun auch die Rolle der guten Fee spielen, was ich hasse, noch dazu die Rolle einer durch Zufall enttarnten guten Fee. Dies kann dem Begünstigten eine als Last empfundene, wenn auch trügerische Verpflichtung aufbürden und einer Freundschaft großen Schaden zufügen.«

»Nicht unserer, Bruderherz«, sagte Jack, »nicht unserer. Und ich verschone dich auch mit meinen Dankesergüssen, denn die kannst du nicht ausstehen. Aber trotzdem, Stephen, du hast weiß Gott einen neuen Menschen aus mir gemacht.« Und so wirkte er auch: größer, jünger, mit vital blitzenden Augen. Er ging nicht mehr gebeugt, und ein breites, jungenhaftes Grinsen durchkreuzte immer wieder sein Bemühen um würdevollen Ernst.

»Du wirst darüber Schweigen bewahren«, verlangte Stephen mit kaltem, durchdringendem Reptilienblick. »Schweigen gegenüber jedermann, auch gegenüber Sophie.«

»Was denn – darf ich nicht mal meine Seekiste hervorkramen?«

»Du bist ein hoffnungsloser Fall, Jack!«, rief Stephen voll Abscheu. »Natürlich darfst du das nicht! Erst nachdem der Kurier vom Hafenadmiral hier war. Begreifst du denn nicht das klar zutage liegende Risiko von Ursache und Wirkung? Ich hätte doch gedacht, dass es auch dem simpelsten Geist einleuchtet.«