6,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Fachliteratur

- Sprache: Deutsch

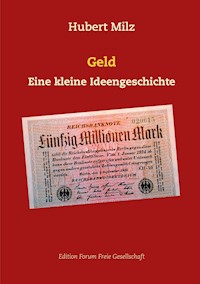

Eine kleine Ideengeschichte des Geldes hat Hubert Milz übersichtlich, kompakt und kenntnisreich erarbeitet. Die intellektuelle Geldgeschichte ist aus Notizen zu Geld und Währung mit theoretischen, historischen und persönlichen Anmerkungen entstanden. Die übersichtlich gegliederte Darstellung lässt sich rasch erfassen und bietet einen reichen Anmerkungsteil. Der Überblick beginnt mit der Entstehung des Geldes und reicht über Antike und Mittelalter bis in die heutige Zeit mit ihren Banken- und Währungskrisen. Alternativen zur heutigen Geldordnung runden die Ideengeschichte ab.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 232

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Inhalt

Vorwort

Vorbemerkung

Was ist Geld?

Geld – Entstehung und Wert

Aristoteles: Ware gegen Ware – Warengeld

Sakrale Wurzeln des Geldes

Geldwert

Vom Mittelalter zur Neuzeit und Neuesten Zeit

Mittelalter und Scholastik

Überblick

Das Zinsverbot

Würdigung der Scholastik

Moderne und Neuzeit

Die Vorklassik: Merkantilismus – Physiokratie –vorklassischer Liberalismus

Die Klassik – Banking Theorie und Currency Theorie

Geldverbesserer

Die Neoklassik

Die „Wiener Schule der Ökonomie“

Neueste Zeit: Dominierende theoretische Ansätze

Keynesianismus

Monetarismus

Währungskonkurrenz – Staatsgeld – Marktgeld

Praxis der heutigen Geldordnung

Der Stabilitätsgedanke

Kritik am Stabilitätsansatz

Reformen im System?

Banken- und Währungskrisen

Alternativen zur heutigen Geldordnung

Von 100%-Staatsgeld und Vollgeld

Warenwährung und Free Banking

Währungskonkurrenz – ein Entdeckungsverfahren....

Schlussbemerkungen

Anhang 1

Anhang 2

Anhang 3

Literaturverzeichnis

Vorwort

„Notizen zu Geld und Währung. Theoretische, historische und persönliche Anmerkungen“ schickte mir Hubert Milz. Tatsächlich erhält der Leser eine kleine Ideengeschichte des Geldes. Es handelt sich um weit mehr als lediglich Notizen. Zugleich lassen sich weite Teile des Textes rasch wie Notizen erfassen. Der kleine Band ist aus einem Vortrag hervorgegangen und zeichnet sich gerade an komplexeren Stellen durch übersichtliche Aufzählungen aus.

Der unter Freiheitsfreunden weithin bekannte Ökonom Hubert Milz beschäftigt sich mit der Frage: Was ist Geld? Das gilt nicht nur für die begrifflich-fachliche Klärung im ersten Kapitel, sondern auch für alle nachfolgenden, ideengeschichtlich geprägten Kapitel. Es ist spannend zu erfahren, was unterschiedliche Denker von der Antike über das Mittelalter und die frühe Neuzeit bis heute über Geld dachten, was sie von Geld in einer Wirtschaft hielten und erwarteten, welche Rolle der Staat spielen sollte.

Einen Schwerpunkt bildet die inzwischen immer mehr an Bekanntheit gewinnende Österreichische oder Wiener Schule der Ökonomie. Aus ihrem Blickwinkel betrachtet Hubert Milz die Sicht von Merkantilisten, Klassikern, Keynesianern und Monetaristen. Mit „österreichischen“ Erkenntnissen nimmt er Bewertungen und Einschätzungen vor. „Österreichisch“ ist auch seine Empfehlung für eine Alternative zur heutigen Geldordnung.

Im Zuge der Lektüre lernt der Leser wesentliche Auffassungen kennen über das, was Geld ist, wie es in einer Wirtschaft wirkt, schließlich, wer es kontrollieren und produzieren soll. Zugleich wird deutlich, wie viele Krisen durch unsere überkommene Praxis, Geld in die Welt zu bringen, hervorgerufen werden. Die staatliche Kontrolle und unaufhörliche Inflationierung der Geldmenge wird u.a. in der konzentrierten Finanzkrisenschau deutlich und dürfte manchen Leser fassungslos machen.

Volkmar Muthesius, der klassisch-liberale deutsche Wirtschaftsjournalist, warnte 1973 in seinen Erinnerungen und Gedanken „Augenzeuge von drei Inflationen“ vor der Ablehnung der Marktwirtschaft und der Zerstörung des Geldes:

„Denn es sind die Volksvertreter, welche die Gesetze machen, aus denen die Verneinung der marktwirtschaftlichen Ordnung hervorgeht. Bleiben die Politiker auf diesem Kurs, so wird sich bald unausweichlich die ernste Frage stellen, ob die moderne Demokratie, die bereits in Entartung begriffen ist, und zwar durch Interessenteneinflüsse und durch die Bürokratisierung, zur Bewahrung guten Geldes überhaupt fähig ist. Ist sie das nicht, dann werden beide untergehen, die Währung und die Demokratie.“

Diese dreifache Warnung ist heute wieder brandaktuell und dürfte auch ein wichtiger Antrieb für das Engagement von Hubert Milz sein. Wer ihn kennt oder auf einer der zahlreichen liberalen Konferenzen kennenlernt, weiß um seine gerade historische Detailkenntnis in politischen und ökonomischen Belangen. In diese Schrift hat er viel Lektüre eingebracht. Dementsprechend umfangreich ist das Literaturverzeichnis. Das gilt noch mehr für die Fußnoten. Und gerade das macht den besonderen Charme des Bandes aus. Schließlich lässt sich das Buch auf mindestens zwei Arten lesen: kurz und komprimiert, beschränkt auf den Text, oder aber zusätzlich in den Fußnoten stöbernd – dann für Leser mit Vorkenntnissen, mit Nicken und Notizen, selten mit einem Stirnrunzeln, das vor allem bei Staatsfreunden und Staatsliberalen zu beobachten sein wird. Gerade die Fußnoten enthalten die Milz‘schen Notizen im engeren Sinne, darunter Erläuterungen, Einordnungen und unmissverständliche Kommentare. Fortgeschrittene, die nicht Anhänger einer einhundertprozentigen Deckung des Geldes sind, werden ihrerseits Notizen an den entsprechenden Stellen machen, um weitere Argumente für ihre Position einzubringen.

Geld ist ein zeitloses Thema. Die enorme Aktualität liegt nicht nur an den ungelösten Problemen der Eurozone, sondern auch an der weltweiten massiven Verschuldung, die vor der Corona-Krise mit einem grassierendem Antikapitalismus einherging. Das sind alles Zutaten für eine weitere Etappe auf dem Weg zu einer ruinierten Währung, für deren Ruin noch stets der Staat verantwortlich war. Hubert Milz wies mich dazu passend auf folgende Anekdote hin: 1923, kurz vor der Währungsreform, rannte ein Münchener Bürger auf Karl Valentin zu und rief ganz erregt: „Herr Valentin stellen Sie sich vor, der US-Dollar steht schon auf 4,2 Billionen Mark!“ Karl Valentin erwiderte trocken: „Ja, mehr ist der Dollar auch nicht wert.“

Edition Forum Freie Gesellschaft dient der Erwachsenenbildung im besten Sinne. Zweck dieses kleinen Bandes ist, eine kompakte Einführung in bedeutende Geld-Ideen zu geben. Der konsequent liberale Standpunkt macht das griffige Kompendium zu einer Art Hausapotheke für gesundes Denken. Stets – sowohl nach und vielleicht bereits während der Lektüre – lässt sich über einzelne Themen und Sachverhalte diskutieren. Eine produktive Auseinandersetzung wäre sicherlich ganz im Sinne des Autors.

Sobald der Wert der besseren Ideen Zugang zu mehr Köpfen erlangt hat, wird sich das nicht nur positiv auf die kritische Urteilsfähigkeit auswirken, sondern auch auf die Portemonnaies der Bürger.

Berlin, im April 2020

Michael von Prollius

Vorbemerkung

Die Grundlage der Broschüre bildet ein Impulsvortrag, der am 21. Dezember 2011 in Bonn-Bad Godesberg vor den „Freiheitsfreunden vor Ort“ [Bonn (freiheitswerk.net)] gehalten wurde.

Auf den ersten Blick mag der eine oder andere Betrachter des Textes über das „Festival der Fußnoten“ und den Umfang der aufgelisteten Fachliteratur im Rahmen eines zur Broschüre gestalteten Vortrags lächeln – doch mit Blick auf die moderne Disziplin „Plagiatsjagd“ scheinen umfangreiche Quellen- und Literaturangaben einen Sinn zu machen. Zugleich findet der interessierte Leser Anregungen zur vertiefenden Lektüre.

Eschweiler, im April 2020

Hubert Milz

I. Was ist Geld?

An einer Antwort auf die Frage „Was ist Geld?“ versuchte sich mittels einer Legaldefinition auch der deutsche Bundesgerichtshof (BGH), demnach gilt gemäß BGH als Geld:

„…jedes vom Staat oder einer durch ihn ermächtigten Stelle als Wertträger beglaubigte, zum Umlauf im öffentlichen Verkehr bestimmtes Zahlungsmittel ohne Rücksicht auf einen allgemeinen Annahmezwang“1.

Diese Definition erinnert an das staatliche Geldverständnis von Georg Friedrich Knapp in seinem 1905 erschienenem Buch über „die staatliche Theorie des Geldes“2.

Ökonomen hingegen führen von alters her regelmäßig drei Funktionen an, die Geld erfüllen soll, nämlich:

Tauschfunktion

Recheneinheitsfunktion

Wertaufbewahrungsfunktion

Das Wissen um diese Funktionen ist ein altes Wissen. Diese alte Erkenntnis stammt aus ferner Zeit, lange bevor sich die Ökonomie als Wissenschaftszweig etablierte. Schon Aristoteles3 beschrieb um 330 v. Chr. diese drei Funktionen des Geldes4:

„Das Geld macht also wie ein Maß die Dinge meßbar und stellt eine Gleichheit her. Denn ohne Tausch wäre keine Gemeinschaft möglich, und kein Tausch ohne Gleichheit und keine Gleichheit ohne Kommensurabilität.“

Aristoteles führte weiter aus, warum Geld für ihn das gemeinsame Maß ist, welches den Austausch von Leistungen, das Beisammensein der Gesellschaft und den Zusammenhalt der Gemeinschaft gewährleistet.

Das Tauschen muss vergleichbar sein; dazu ist Geld bestimmt und bildet sozusagen die Mitte5 und hält die Dinge beisammen6:

„Denn es mißt alles, also auch das Übermaß und den Mangel …; wäre dies nicht möglich, so gäbe es weder Tausch noch Gemeinschaft“.

Aristoteles nannte das Geld den Bürgen für Tauschhandlungen und Bedürfnisse, die in der Zukunft liegen, also erst später eintreten. Dabei ging er davon aus, dass der Wert des Geldes im Zeitverlauf nicht unbedingt derselbe bleibt, aber relativ stabil ist7.

Damit hatte Aristoteles schon die drei der oben genannten Funktionen des Geldes, die Ökonomen auch heute noch nennen, fest umrissen8.

Somit wird die Frage:

„Was ist Geld?“

eigentlich klar umschrieben, bspw. durch die Definition geklärt, die Nils Herger liefert9:

„Geld umfasst sämtliche Vermögenswerte, die allgemein zur Durchführung wirtschaftlicher Transaktionen akzeptiert werden und damit einen unmittelbar einlösbaren Anspruch auf volkswirtschaftliche Leistungen begründen.“

Geld ist also nicht durch irgendeinen hoheitlichen Akt definiert oder in die Welt gekommen10!

1 BGH WM 1984, 222; Urteil zum Krüger-Rand. Auch vom EuGH liegt ebenfalls zum Krüger-Rand eine Legaldefinition vor, siehe Vischer, Rank: Geld- und Währungsrecht im nationalen und internationalen Kontext. Basel 2009, PDF-Manuskript, S. 12f.

2 Die Deutsche Biographie notiert zu diesem Buch „…Weltweites Aufsehen erregte er, als er 1905 sein bedeutendstes Werk „Staatliche Theorie des Geldes“ vorlegte. Darin stellte er die These auf, daß die Zahlungsmittel unabhängig von ihrer stofflichen Erscheinungsweise als Geschöpfe der staatlichen Rechtsordnung einzuschätzen seien; er forderte also im Gegensatz zum Metallismus, welcher den Geldwert aus dem Wert der Münzmetalle zu erklären versucht, ein rein funktionelles Verständnis. Das Buch löste sofort heftige Kontroversen aus, weil es eine Papiergeldinflation zu befürworten schien ...“, siehe: Deutsche Biographie: Knapp, Georg Friedrich; https://www.deutsche-biographie.de/sfz43122.html.

Max Weber hielt diese Theorie für richtig; siehe Weber, Max: Wirtschaft und Gesellschaft. Tübingen 1976, S. 109-114: Exkurs über die staatliche Theorie des Geldes.

Für Ludwig von Mises hatte das Buch nichts mit Ökonomie zu tun, er schloss sich der Meinung Carl Mengers an: „Das ist“, sagte Menger, „die folgerichtige Entwicklung der preußischen Polizeiwissenschaft. Was soll man von einem Volke halten, dessen Elite nach zweihundert Jahren Nationalökonomie solchen Unsinn, der nicht einmal neu ist, als höchste Offenbarung bewundert? Was hat man von einem solchen Volke noch zu erwarten?“ Mises, Ludwig von: Erinnerungen. Stuttgart 1978, S. 20f.; siehe auch S. 26 und S. 38.

Anhänger einer staatlichen Theorie des Geldes sind neben Volkswirten oft Juristen wie: Konrad Duden (1907-1979), Frederick Alexander Mann (1907-1991), Arthur Nussbaum (1877-1964), Charles Proctor, Karsten Schmidt oder Spiros Simitis.

3 Bei Platon findet man – nach meinem Kenntnisstand – keine eigentliche Geldlehre, sondern nur lose Hinweise zum Geld. In der Politeia z. B. wird das Geld – mehr oder weniger – als Tauschmittel und Wertmesser beschrieben; bspw. im Buch VIII wird Gelderwerb und Geldgier diskutiert; hier wird meines Erachtens Platons Abneigung zu den Dingen um das Geld ziemlich deutlich. Ebenfalls findet sich bei Platon eine Abneigung gegen die Edelmetalle – Silber und Gold. Eine solche Abneigung gegen das Gold ist bei etlichen heutigen Ökonomen auch vorzufinden. Heute wird in diesem Zusammenhang oftmals ein angeblicher Spruch von Keynes „Gold ist ein barbarisches Relikt“ zitiert; dies ist aber so nicht ganz korrekt, denn John Maynard Keynes schrieb 1924 auf S. 172 im „Tract on Monetary Reform“: „In Wahrheit ist der Gold-Standard bereits ein barbarisches Relikt“, Braunberger, Gerald: Neues vom barbarischen Relikt; https://blogs.faz.net/fazit/2012/08/29/neues-vom-barbarischen-relikt-542/.

4 Siehe Aristoteles: Die Nikomachische Ethik V,8 (1133b), S. 166.

5 Eine nähere Analyse zeigt, dass die Tauschmittelfunktion die einzige Funktion des Geldes ist. Recheneinheitsfunktion und Wertaufbewahrungsfunktion sind nur daraus abgeleitete Funktionen; siehe Polleit, Thorsten / Prollius, Michael von: Geldreform: Vom schlechten Staatsgeld zum guten Marktgeld. Grevenbroich 2010, S. 11f.

6 Siehe Aristoteles: Die Nikomachische Ethik V,8 (1133a), S. 165.

7 Siehe Aristoteles: Die Nikomachische Ethik V,8 (1133a; 1133b), S. 165f.

8 Die Geldlehre des Aristoteles wurde von Wittreck in seiner juristischen Doktorarbeit umfassend dargestellt; siehe Wittreck, Fabian: Geld als Instrument der Gerechtigkeit. Paderborn 2002, S. 183-271.

9 Herger, Nils: Geldtheorie. Studienzentrum Gerzensee, Frühlingssemester 2010, Vorlesung 1: Einführung in die Geldtheorie, PDF-Manuskript, S. 5.

10 Wolfram Engels meinte, dass sehr viel dafür spricht, dass das Geld älter ist „als das, was wir heute »Staat« nennen“; siehe Engels, Wolfram: Der Kapitalismus und seine Krisen. 2. Auflage, Düsseldorf 1997, S. 103.

II. Geld – Entstehung und Wert

1) Aristoteles: Ware gegen Ware – Warengeld

Geld ist nach Aristoteles als Folge von Tauschgeschäften – Ware gegen Ware – entstanden. Im Laufe der Zeit haben die Menschen Geld als Tauschmittel eingeführt, aufgrund einer Vereinbarung, deshalb der Name Geld (Nomisma von Nomos, „alles, was zugewiesen wurde, eine Verwendung, Sitte, Gesetz, Verordnung“).

Diese Vereinbarung resultiere aus einem Entwicklungsprozess; denn ursprünglich seien nur Güter gegen Güter getauscht worden, aber irgendwann hätten die Menschen vereinbart, das Metall (Eisen, Silber, Gold) als allgemeines Tauschmittel, als Wertmesser, einzuführen, um den Handel reibungsloser und einfacher zu gestalten11.

2) Sakrale Wurzeln des Geldes

Bernhard Laum (1884-1974)12 entwickelte 1924 in seinem Buch ‚Heiliges Geld‘13 die These, dass das Geld, insbesondere das Münzgeld, sakralen Ursprungs ist.

Mittels der Überlieferungen der altgriechisch-römischen Kultur versuchte Laum die Entstehung von Geld (speziell von Münzgeld) im religiösen altgriechischen Tempel-Kultus zu verorten: Das Geld hat nach Laum im Sakralen seine eigentliche Wurzel, seine Ursache14. Entgegen der Meinung, dass das Geld sich aus Gütertausch entwickelte und einer der frühen „Wertmesser“ das „Rind“ gewesen sei, meinte Laum, aus den Epen Homers ableiten zu können, dass das Rind nie „Wertmesser“ für den Warentausch, für den Handel, gewesen ist, sondern nur der höchste „Wertmesser“ im Opferritus15. Das Rind sei nur der Oberschicht verfügbar gewesen, somit habe es allgemein im täglichen Tauschhandel des gemeinen Volkes keine Rolle spielen können. Laum zeigte leider nicht, welchen „Wertmesser“ es vor der Einführung von Metallgeld gab. Er behauptete nur, dass beim Handel zwischen dem Land (Bauern) und der Stadt nicht das „Rind“ der „Wertmesser“ gewesen sein kann16.

Laum erläuterte anschließend, wie die Metalle (Gold, Silber, Kupfer) mehr und mehr in den Kultus des Tempels einströmten und durch von Priestern – analog zur Hierarchie des Tempels – festgelegten Normen einen für alle erkennbaren Wert darstellten; folglich sowohl Wertmesser (Recheneinheit, Wertaufbewahrung) und Zahlungsfunktion sein konnten. Dabei unterschied Laum zwischen einer Zahlungsfunktion des Geldes und einer Tauschfunktion des Geldes17.

Dass der Tempelkult ein Transformationsriemen für die Verbreitung von Metallgeld gewesen sein wird, ist meines Erachtens unbestritten. So vermerkte bspw. Huerta de Soto, dass die alten griechischen Tempel auch Depositenbanken gewesen sind18. Die Menschen hätten zum Tempel einfach Vertrauen gehabt, weil der Tempel an und für sich unantastbar war, außerdem habe der Tempel seine eigenen Milizen besoldet, so dass er auch gegen räuberische Gewalt oder den Begehrlichkeiten weltlicher Herrscher geschützt war19.

3) Geldwert

Nach Aristoteles ist der Wert des Geldes eine Vereinbarung, deshalb – wie erwähnt – der Name Geld (Nomisma): Als Folge eines Entwicklungsprozesses hätten die Menschen vereinbart, das Metall (Eisen, Silber, Gold) als allgemeines Tauschmittel einzuführen.

Daraus ist zu folgern, dass Aristoteles, weil er Geld ursprünglich als eine stoffliche Ware sah, dem Geld einen ursprünglichen Gebrauchswert beimaß. Wobei Aristoteles nicht ausschloss, dass dieser Gehalt des Geldes auch wertlos werden kann, bspw. können Gelder durch das Verhalten, durch die Handlungen der Menschen entwertet werden. Aus den Ausführungen bei Aristoteles ist ebenfalls zu schließen, dass dieser gemeinsame Wertmesser Geld das Zusammenleben dadurch vereinfacht, weil jedermann den Wert seines Eigentums berechnen kann und somit seine eigene Stellung kennt20. Der Wert des Geldes an und für sich wurde allerdings von Aristoteles nicht näher bestimmt. Die eigentliche Ware (Eisen, Silber, Gold) hat einen stofflichen Wert, aber das Geld offensichtlich keinen Wert von Natur aus, sondern durch die Vereinbarung, und zwar durch eine gesetzliche Vereinbarung21.

Nach Laum wurde der sakrale (und damit auch profane) Wert des Geldes durch die Normen der Tempelpriester festgelegt. Erst durch diesen hoheitlichen Akt des Tempels, durch das Siegel des Tempelpriesters, wird für Laum aus der Münze ein allgemein zu akzeptierendes Zahlungsmittel22.

Welchen Wert hat nun das Geld an und für sich? Wie ist der intrinsische Wert? Mittels der Preise, die für Waren und Dienstleistungen verlangt werden, kann jeder Kaufwillige den objektiven Wert sehen: Der Preis der Ware ist gleich dem derzeitigen Wert des Geldes23. Wenn ein guter Herrenanzug eine Unze Gold kostet, dann ist eine Unze Gold einen Herrenanzug wert.

Es bleibt jedoch die Frage, ob Geld einen subjektiven Wert – einen inneren, eigenen Wert hat. Da der subjektive Gebrauchswert und der subjektive Tauschwert des Geldes beim Geld zusammenfallen, weil beide Begriffe auf dem objektiven Tauschwert des Geldes basieren, wurde dem Geld lange Zeit ein subjektiver Gebrauchswert abgesprochen24.

Erst Ludwig von Mises (1881-1973) löste dieses geldtheoretische Problem in seiner Habilitationsschrift von 1912 durch das Regressionstheorem25:

Menschen ordnen echtem Geld einen „Wert“ zu, weil sie Vertrauen in die künftige Kaufkraft haben.

Dieses Vertrauen in die künftige Kaufkraft ist das Resultat einer Erfahrung, man benutzt heute Geld zum Kauf, weil man es gestern benutzen konnte.

Und gestern benutzte man das Geld, weil man das Geld auch vorgestern zum Kaufen nutzen konnte; und so weiter und so fort.

Ludwig von Mises dazu26:

„So erlangt der objektive Tauschwert der Vergangenheit für die gegenwärtige und künftige Schätzung des Geldes eine bestimmte Bedeutung. Die Geldpreise von heute sind mit den Geldpreisen von gestern und vorgestern und mit denen von morgen und übermorgen durch ein Band verknüpft.“

Mises führte dann weiter aus, dass nach den Bestimmungsgründen des ersten Geldwerts zu fragen ist27:

Folglich hat man bis zu jenem Zeitpunkt zurückzugehen, als die Geldgüter noch nicht monetisiert waren, sondern wegen ihrer stofflich bedingten anderweitigen Verwendbarkeit begehrt wurden.

Dieser Zeitpunkt, als die Geldgüter allgemeines Tauschmittel wurden, ist der älteste historische Geldwert.

Dieser älteste historische Geldwert ist der Wert, den das Geld ursprünglich als Ware hatte.

„Der älteste Geldwert führt auf den Warenwert des Geldstoffes zurück.“28

Dabei ist es von grundlegender Bedeutung, dass die Benutzer des Geldes Vertrauen in die Kaufkraft des Geldes haben. Ohne Vertrauen und ohne einen Bezug zu einem bereits vorhandenen Tauschwert kann auch kein Zeichen- oder Kreditgeld entstehen

29

11 Siehe Aristoteles: Die Nikomachische Ethik V,8 (1133a), S. 165 und (1133b) S. 166 und Aristoteles: Politik I, 9 (1257a), S. 60.

Bei Carl Menger ist Geld durch das Handeln der Menschen spontan aus den Tauschakten entstanden; siehe Menger, Carl: Gesammelte Werke Band 4. Tübingen 1970 S. 1-116, das 1. Kapitel 1: Geld; dort ist auch abgedruckt der Artikel Geld aus dem Handwörterbuch der Staatswissenschaften, 3. Auflage, Band 4, Jena 1909, S. 556-564.

Wolfram Engels merkte an, dass in der Bronzezeit auch Zinn als Geld galt, da Zinn damals seltener und teurer als Kupfer war; siehe Engels, Wolfram: Der Kapitalismus und seine Krisen. 2. Auflage, Düsseldorf 1997, S. 103.

Wilhelm Gerloff meinte, dass es Gegenstände mit Geldfunktionen schon vor der wirtschaftlichen Arbeitsteilung gab. Wilhelm Gerloff versuchte eine gesellschaftliche Theorie des Geldes zu entwickeln, indem sich „Geldgegenstände“ aus Geschenken, Opfern und Riten zum Geld-Tauschverkehr entwickelt haben; siehe Kruse, Alfred / Lechner, Hans H.: Geld und Kredit. Stuttgart 1970, S. 55 und S. 75-81.

12 Laum war ursprünglich Alt-Philologe und Altertumswissenschaftler. Nach der Habilitation lehrte er Altertumswissenschaften und Wirtschaftswissenschaften, ab 1936 war er Professor für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte an der Universität Marburg, siehe Deutsche Wikipedia (de.wikipedia.org): Artikel – Bernhard Laum.

13 Siehe Laum, Bernhard: Heiliges Geld. Berlin 2006. In der Einleitung erarbeitete Laum kurz die Unterschiede zwischen der damaligen historischen Geldforschung und der damaligen Geldtheorie; danach untersuchte er in fünf Kapiteln die sakralen Wurzeln des Geldes.

14 Siehe Laum, Bernhard: Heiliges Geld. Berlin 2006, S. 23.

15 Hülsmann zeigte in seiner Dissertation, dass Laum – entgegen seiner erklärten Absicht – sehr wohl das Rind als Wertmesser für den ganz gewöhnlichen Tausch anerkannte, und zwar, da Laum auf S. 19 (Heiliges Geld) einräumte, dass auch das sakrale Opfer ein profanes, von primitiven wirtschaftlichen Motiven bestimmtes Tauschgeschäft gewesen sei; siehe Hülsmann, Jörg Guido: Die Logik der Währungskonkurrenz. Essen 1996, S. 134f., Fußnote 3.

Renger erwähnte, dass das Silber in Mesopotamien bereits im 3. Jahrtausend v. Chr. Wertmesser war, Gold sei im 2. Jahrtausend v. Chr. kurzfristig ein Wertmesser gewesen. Renger, Joachim: Subsitenzproduktion und redistributive Palastwirtschaft: Wo bleibt die Nische für das Geld?; in: Schelke, Waltraus / Nitsch, Manfred (Hrsg.): Rätsel Geld. Marburg 1995, S. 281, dabei ist es für Renger klar, dass schon im 5. Jahrtausend v. Chr. in Mesopotamien Fernhandel üblich war, da für diese Zeit die schriftlichen Zeugnisse fehlen, kennt man auch den damaligen Wertmesser/Tauschvermittler nicht. Auf den S. 282-316 untersuchte Renger für die Epochen, für die schriftliche Quellen verfügbar sind, die verschiedenen Wertmesser/Tauschvermittler des Zweistromlandes – von den stofflichen Tauschmittel bis hin zu Vorformen der Münze erstreckt sich die Untersuchung.

16 Auf S. 21 leugnete Laum, dass es einen griechischen Binnenhandel gegeben hat; Laum, Bernhard: Heiliges Geld. Berlin 2006. Meiner Meinung nach eine gewagte Behauptung; denn auf welche Art und Weise ist die Versorgung der Städte durch das Land erfolgt? Wenn nicht durch Handel, durch Austausch zwischen Stadt und Land – wie dann?

17 Erst durch das Siegel des Tempelpriesters erhielt die Münze die Weihen, um Geld zu werden – also durch einen hoheitlichen Akt; so Laum, Bernhard: Heiliges Geld. Berlin 2006, 5. Kapitel, S. 153-182, speziell S. 166; siehe S. 189, dort schrieb Laum sogar, dass die Zahlungsmittelfunktion der Münze zeitlich vor ihrer Funktion als Tauschmittel stand; für Laum ist der Staat als Träger des Kultus auch der Schöpfer des Geldes.

18 Siehe Huerta de Soto, Jesús: Geld, Bankkredit und Konjunkturzyklen. Stuttgart 2011, S. 28. Auch Laum räumte ein, dass die Tempel schon Bankgeschäfte, wie das Anleihegeschäft, tätigten. Laum lehnte es aber ab, den Tempel als Bankinstitut im modernen Sinne zu bezeichnen, Laum, Bernhard: Heiliges Geld. Berlin 2006, S. 165f. Siehe auch Heinsohn, Gunnar / Steiger, Otto: Eigentum, Zins und Geld. Marburg 2011, 7. Auflage, S. 270f.

19 Siehe Huerta de Soto, Jesús: Geld, Bankkredit und Konjunkturzyklen. Stuttgart 2011, S. 28. Auch die Darstellungen bei Laum deuten eigentlich in diese Richtung; denn gerade im 5. Kapitel (S. 153-182) wird gezeigt, dass die Tempelsymbole heilig und unantastbar waren; Laum zog hier Vergleiche zum Totemkult; Laum, Bernhard: Heiliges Geld. Berlin 2006.

20 Siehe Aristoteles: Die Nikomachische Ethik V,8 (1133b) S. 166 und Aristoteles: Politik I, 9 (1257a), S. 60.

21 Siehe Aristoteles: Die Nikomachische Ethik V,8 (1133a), S. 165 und (1133b) S. 166 und Aristoteles: Politik I, 9 (1257a), S. 60.

22 Hier zeichnete Laum sich klar als Anhänger einer „staatlichen Geldtheorie“ aus. Meiner Meinung nach ist ein Gut, welches die am Markt handelnden Menschen als allgemeines Tauschmittel akzeptieren, natürlicherweise ein Zahlungsmittel; es hat auch ohne hoheitlichen Akt Zahlungsmittelfunktion. Recht ist durch menschliches Handeln auch gewohnheitsmäßig gegeben, niedergeschriebenes Recht oder behördlich verbriefte Rechtstitel sind hier unnötig, dauerhafte Institutionen ergeben sich durch menschliches Handeln. Beim Geld deklariert der Staat lediglich im Nachhinein längst etabliertes Recht.

23 Ausführlich wurde der „objektive Wert“, der Verkehrswert des Geldes, von Ludwig von Mises erörtert. Siehe Mises, Ludwig von: Die Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel. München und Leipzig 1912, (Nachdruck, Auburn 2007), S. 97ff.; überarb. 2. Auflage 1924, S. 76ff.

24 Mises, Ludwig von: Die Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel. München und Leipzig 1912, (Nachdruck, Auburn 2007), S. 94; überarbeitete 2. Auflage 1924, S. 74. Mises nannte im Text und in den Fußnoten Karl Heinrich Rau, Eugen von Böhm-Bawerk und Friedrich von Wieser.

25 Zum Regressionstheorem siehe Mises, Ludwig von: Die Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel. München und Leipzig 1912, (Nachdruck, Auburn 2007), S. 108f.; überarbeitete 2. Auflage 1924, S. 86f.; siehe auch Boehringer, Peter: Ungedecktes Papiergeld ist legales Falschgeld. Smart Investor 10/2009; https://www.goldseiten.de/artikel/12107--Ungedecktes-Papiergeld-ist-legales-Falschgeld.html u. Polleit, Thorsten / Prollius, Michael von: Geldreform: Vom schlechten Staatsgeld zum guten Marktgeld. Grevenbroich 2010, S. 30-33 und S. 51f.

26 Mises, Ludwig von: Die Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel. München und Leipzig 1912, (Nachdruck, Auburn 2007), S. 108; überarbeitete 2. Auflage 1924, S. 86.

27 Siehe Mises, Ludwig von: Die Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel. München und Leipzig 1912, (Nachdruck, Auburn 2007), S. 109f.; siehe auch die überarbeitete 2. Auflage 1924, S. 86f.

28 Mises, Ludwig von: Die Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel. München und Leipzig 1912, (Nachdruck, Auburn 2007), S. 109; siehe auch die überarbeitete 2. Auflage 1924, S. 86.

29 Mises, Ludwig von: Die Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel. München und Leipzig 1912, (Nachdruck, Auburn 2007), S. 110; siehe auch die überarbeitete 2. Auflage 1924, S. 87f. Mises machte an dieser Stelle – ganz im Sinne Mengers – klar, dass Geld aus den Tauschhandlungen heraus entstanden ist. Mises wies alle jene Theorien zurück, in denen davon ausgegangen wird, dass das Geld durch irgendein Übereinkommen entstanden ist, durch welches irgendwelche wertlosen Dinge durch einen hoheitlichen Akt zu Geld erklärt wurden und denen demnach mittels einer Fiktion ein imaginärer Wert beigelegt wurde.

Frederick L. Pryor kam in seinen Untersuchungen der Geldentstehungstheorien zu dem Schluss, dass weder Mengers noch Laums Theorien zur Entstehung des Geldes von vornherein abzulehnen sind, dies meinte er durch eine ethnographische Analyse aus 60 Gesellschaften ableiten zu können. Zitiert bei Renger, Joachim: Subsitenzproduktion und redistributive Palastwirtschaft: Wo bleibt die Nische für das Geld?; in: Schelke, Waltraus / Nitsch, Manfred (Hrsg.): Rätsel Geld. Marburg 1995, S. 272, Fußnote 4.

Bei Schmölders hat die Akzeptanz zum Geld – auch zum Papiergeld – sehr viel mit Psychologie (Stichwort: „Geldillusion“) zu tun. Schmölders führte anhand von Beispielen aus dem Mittelalter und der Neuzeit aus, dass selbst exzessive Ausweitungen der Geldmengen – sei es mittels Münzverschlechterungen oder ungedecktem Papiergeld – unter Umständen erst mittel- bis langfristig negative Auswirkungen hinsichtlich des Vertrauens der Menschen in die Währung zeitigen können, so dass die Flucht aus dem schlechtem Geld mitunter später als zu erwarten einsetzt. Siehe Schmölders, Günter: Gutes und schlechtes Geld. Frankfurt/M. 1968, S. 41-50.

III. Vom Mittelalter zur Neuzeit und Neuesten Zeit

1) Mittelalter und Scholastik

a) Überblick

Die Geldlehren der scholastischen Gelehrten des Mittelalters basierten wesentlich auf den Ausführungen des Aristoteles zum Geld, und zwar bezüglich Entstehung, Zinsverbot, Wesen und Wert des Geldes30.

Dabei befassten sich die scholastischen Denker nicht nur mit der Geldlehre, sondern gingen umfangreich und tiefschürfend ökonomischen Problemen nach, so bspw. in der Werttheorie, der Preistheorie, der Theorie des Unternehmertums oder der ökonomischen Erwartungstheorie31.

Scholastische Denker, die sich normativ mit der Geldtheorie befassten, waren: Thomas von Aquin32, Giles de Lessines33, Jean Buridan34, Nikolaus von Oresme35 und eine große Anzahl Gelehrter der spanischen Spätscholastik36, auch Schule von Salamanca genannt.

In den Werken der genannten Denker finden sich bereits wichtige Beiträge zur Geld-, Bank- und Währungstheorie:

Das spontane Wirken des Marktes als Begründung zum Entstehen von Geld als Tauschmittel

37

.

Es wurde die subjektiv empfundene Höherwertigkeit gegenwärtiger Güter

38

zu zukünftigen Gütern erkannt

39

.

Monetäre Arbeiten, die die negativen Folgen staatlichen Geldmonopols

40

und staatlicher Geldpolitik

41

nachweisen.

Erste Formulierungen der Quantitätstheorie des Geldes

42

.

Wesentliche Beiträge zur Bank-, Geld- und Währungstheorie; mit Untersuchungen zu den schädlichen Wirkungen von Teilreservebanken (Kreditgeld und Inflation)

43

.

Oft waren es aktuelle Probleme oder Angelegenheiten, welche den Anlass zu den Untersuchungen lieferten.

Für Oresme bspw. waren – gemäß Mäkeler – die Praktiken der ständigen Geldverschlechterungen in Frankreich der Anlass für seine Untersuchung über die negativen Folgen der Münzverschlechterungen44.

Oresme verurteilte die Münzverschlechterungen aus der Sicht der Ethik des Aristoteles und der entsprechenden biblischen Lehren zum rechten Umgang mit Maßen und Gewichten45.

Außerdem sah Oresme, dass „schlechtes Geld das gute Geld“ verdrängt; das so genannte „Gresham’sche Gesetz“ wurde also schon Mitte des 14. Jahrhunderts durch Oresme erkannt und formuliert46.

b) Das Zinsverbot47

Die scholastischen Denker hatten von Aristoteles die Ablehnung des Berechnens und Nehmens von Zinsen übernommen48. Dennoch führten die Entwicklungen und Änderungen der mittelalterlichen Gesellschaften durch Handel und Wandel die Scholastiker dazu, dass sie ihre normativen Gerechtigkeitslehren in Bezug auf das Zinsnehmen überdachten und neu formulierten. Um berechtigte Ausnahmen vom kanonischen Zinsverbot49 zuzulassen, entwickelten die Scholastiker fünf Gründe50:

✓ damnum emergens

Hier handelt es sich um eine Entschädigung für unerwartete Schäden, welche bspw. durch eine verspätete Rückzahlung des verliehenen Geldes entstehen. In solchen Fällen ist die Berechnung von Zinsen statthaft, dieser Zins gilt auch nicht als Wucher. Diese Ausnahme ist wohl eher als Strafgebühr für eine verspätete Rückzahlung zu werten.

✓ lucrum cessans

Die Verhinderung eines statthaften größeren Gewinns. Hier soll es vermieden werden, dass dem Geldgeber ein anderweitig möglicher Vorteil entgeht. Wenn der Geldverleiher sein Geld, anstatt es zu verleihen, anderswo hätte verwenden können, und der Geldverleiher dann einen Gewinn hätte erzielen können, so wäre dem Geldverleiher ein statthafter Gewinn entgangen. Dieser statthaft mögliche, aber entgangene Gewinn berechtigt zum Nehmen von Zinsen, um den Verlust zu mindern oder auszugleichen.

✓ stipendium laboris