Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: BoD - Books on Demand

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

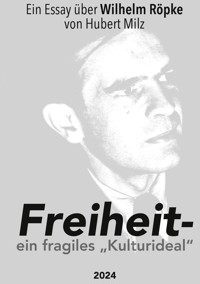

Der Essay befasst sich mit dem Leben und dem Werk des deutschen Nationalökonomen Wilhelm Röpke (1899-1966). Mittels Röpkes kultureller Sicht auf Politik, Wirtschaft und Gesellschaft werden seine Positionen zur Freiheit und Unfreiheit, zum Nachkriegsdeutschland, zur Europäischen Integration usw. erarbeitet. Schließlich wird anhand dieser Positionen dargestellt, in welcher Arena ein Wilhelm Röpke heute intellektuell gegen den Ungeist der Zeit in der Krise der Gegenwart fechten würde.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 180

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Mein Dank gilt „ccs new media“ für diverse Anregungen, für die spontane Bereitschaft das Cover und das Layout zu gestalten!

„Das Maß der Wirtschaft ist der Mensch. Das Maß des Menschen ist sein Verhältnis zu Gott.“

(Aus Martin Hochs Laudatio zu Wilhelm Röpke)

Inhaltsverzeichnis

Biographische Splitter

Im Zeitgeist der Weimarer Republik

Politische Ökonomie

Der Ungeist der Zeit

Eine kulturelle Sicht auf Wirtschaft, Politik und Gesellschaft

Freiheit als Prinzip

Ortsbestimmung

„Freiheit von etwas“ und die Folgen

Die Chancen der „Freiheit zu etwas“

Nach dem II. Weltkrieg

Die deutsche Nachkriegsordnung

Die Europäische Integration

„Bildungsjakobinismus“

Die heutige Arena eines Wilhelm Röpkes?

Schlussbemerkungen

Anmerkungen /Kommentare

Zu: Biographische Splitter

Zu: Im Zeitgeist der Weimarer Republik

Zu: Politische Ökonomie

Zu: Der Ungeist der Zeit

Zu: Eine kulturelle Sicht auf Wirtschaft, Politik und Gesellschaft

Zu: Freiheit als Prinzip

Zu: Ortsbestimmung

Zu: „Freiheit von etwas“ und die Folgen

Zu: Die Chancen der „Freiheit zu etwas“

Zu: Nach dem II. Weltkrieg

Zu: Die deutsche Nachkriegsordnung

Zu: Die Europäische Integration

Zu: Bildungsjakobinismus“

Zu: Die heutige Arena eines Wilhelm Röpke?

Zu: Schlussbemerkungen

Im Text und in den Anmerkungen /Kommentaren genanntes Schrifttum

Biographische Splitter1

Wilhelm Röpke wurde 1899 in Schwarmstedt geboren und starb 1966 in Genf. Ab dem Sommersemester 1917 studierte er in Göttingen Staats- und Rechtswissenschaften. Das Studium wurde durch den Kriegsdienst im I. Weltkrieg, zu dem er im Herbst 1917 eingezogen wurde, unterbrochen. Nach Kriegsende setzte Röpke das Studium in Tübingen und Marburg fort, promovierte 1921 in Marburg, wo er sich auch 1922 für die „Politische Ökonomie“ habilitierte.

1924 wurde Röpke Professor für Politische Ökonomie in Jena, wechselte 1928 nach Graz, um dann schon 1929 einem Ruf nach Marburg – seiner alten Alma Mater – zu folgen.

Mit Beginn der „Hitler-Barbarei“ wurde Röpke von den „braunen Sozialisten“ entlassen und emigrierte, zunächst wurde er nach Istanbul auf eine Professur berufen, 1937 wechselte er nach Genf ans „Institut universitaire de hautes études internationales“.

Nach 1945 verblieb Röpke in Genf, nahm jedoch von dort aus großen Anteil an der Gestaltung der Nachkriegsordnung seiner alten Heimat. Er setzte daher seine vielfältigen, in der Emigration aufgebauten Beziehungen und sein ganzes internationales Ansehen ein, um in Deutschland die Grundlagen für eine gute Gesellschaft freier Menschen zu legen.2

Im Zeitgeist der Weimarer Republik

Politische Ökonomie

In der Weimarer Republik wurde die Volkswirtschaftslehre dominiert von den Vertretern der „jüngeren Historischen Schule der Nationalökonomie“. Diese Schule stand der „ökonomischen Theorie“ weitgehend ablehnend gegenüber; ihr Anspruch war die „Wirtschaftsgesellschaft“ anhand historischer Entwicklungsgesetze erklären zu wollen.

Wilhelm Röpke hingegen war damals in den 1920er Jahren einer der wenigen Ökonomen im Deutschen Reich, die sich ernsthaft für die ökonomische Theorie interessierten3. Dieses kleine Häuflein theoretisch interessierter Ökonomen wurde durch Alexander Rüstow als Gesprächszirkel unter dem Label „Ricardianer“ organisiert4 und wirkte, da die Gruppe darauf zielte, die deutschsprachige Volkswirtschaftslehre theoretisch auszurichten, im von der „Historischen Schule“ dominierten „Verein für Socialpolitik“5 damals doch mehr oder weniger wie ein Fremdkörper.

Röpke war schon in jenen Tagen, auch wenn die Zeit der Weimarer Republik die Jahre seines Reifens gewesen sind, ein politischer Ökonom im besten Sinne des Wortes. Wirtschaftstheorie und Wirtschaftspolitik haben nach Röpke dem Menschen zu dienen; Ökonomie ist nicht Selbstzweck, sondern eingebunden in das gesamte kulturelle Umfeld des Menschen. Auch Röpkes Veröffentlichungen aus jenen Tagen zeigen, dass das kulturelle Erbe des Abendlandes die Grundlage ist, an welcher Röpke festhielt und gerade auch als Ökonom unbeirrbar seine Arbeit ausrichtete.6

Der Ungeist der Zeit

Die Weimarer Republik stand von Beginn an unter einem schlechten und unglücklichen Stern. Sie war für viele das ungeliebte Kind des verlorenen I. Weltkriegs. Weite Teile des Bildungsbürgertums mochten die Republik nicht. Viele aus diesen Schichten fühlten sich weiterhin verbunden mit der wilhelminischen Epoche, in welcher sie sozialisiert worden waren und der sie ihre Karrieren verdankten7. Etliche von ihnen wurden zumindest zu engagierten „Vernunftrepublikanern“, deren Herz jedoch weiter an der Monarchie hing.8

Der ins Berufsleben tretende Nachwuchs und die heranwachsende Jugend der bürgerlichen Schichten sahen für sich in der Weimarer Republik nicht viele und dabei kaum gute Perspektiven. Folglich waren gerade Nachwuchs und Jugend empfänglich für eine radikale Propaganda9, die ihnen eine glänzende Zukunft versprach. Zudem stand die Weimarer Republik von Beginn an unter dem Beschuss der „roten“ und „braunen“ Totalitaristen10. Der Boden war bereitet, für das, was der Historiker Johann Gustav Droysen als nationalistisch eingestellter Deputierter der Frankfurter Nationalversammlung aussprach: „Was schert mich dann die schmutzige Nachgeburt“11. In den verschiedenen Regionen der Weimarer Republik traten alldeutsche, teutonische, altdeutsche und nationalistische Schwärmer auf, die mit geradezu messianischem Wahn von einem die Welt erlösenden, deutschen Imperium träumten und trommelten; die Bewegungen, die unter dem Sammelbegriff „konservative Revolution in Deutschland“12 gelistet sind, formierten sich damals. Die warnende Mahnung des Wiener Schriftstellers Franz Grillparzer (1791-1872) „Humanität – Nationalität – Bestialität“13 war längst vergessen, Droysens „schmutzige Nachgeburt“ wurde im „verdammten 20. Jahrhundert“14 leider zur Realität.

„Konservative Revolutionäre“, „braune“ und „rote“ Totalitaristen bekämpften sich gegenseitig und auch untereinander bis aufs Messer. Nichtsdestotrotz gab es viele Schnittmengen bei diesen Feinden der Weimarer Republik. Gemeinsam war allen die Verachtung des „Parteiengezänks“ des demokratischen Systems, der pluralistischen Gesellschaft, der Rechte des Individuums und sie waren oftmals entschieden antidemokratisch, antimodernistisch und antiliberal – lehnten daher auch die Marktwirtschaft ab, stattdessen finden sich in jenen Gruppen alle Facetten der etatistischen Kommandowirtschaft; speziell verabscheute der Großteil der „konservativen Revolutionäre“ all das, was „angelsächsisch“ schmeckte15. Im Grunde verachteten jene Gruppen die organisch gewachsenen Strukturen und die tradierten Werte, die maßgebend für die Entwicklung und Entstehung dessen waren, was den europäischen Weg erfolgreich machte und gemeinhin „christliches Abendland“ genannt wird. Selbst dort, wo die verschiedenen Ideologien sich auf den ersten Blick ausschließen, scheint dies oft nur so, z. B. lassen sich die – je nach Bewegung – überhöhten Begriffe „Klasse“, „Rasse“, „Sprache“, „Volk“ oder „Nation“ mehr oder weniger problemlos austauschen. Weiterhin finden sich reichlich Überlappungen in vielen Positionen, die sich bündeln lassen unter Begriffen wie: Hang zum Kolossalen, Gigantonismus“, Organisation, Konstruktivismus, Zentrismus, Primat der Politik über allem und jedem und etliche andere Punkte mehr.16

Mohler unterteilte die „konservative Revolution in Deutschland“ in fünf Hauptgruppen: „Nationalrevolutionäre, Jungkonservative, Völkische, Bündische und Landvolkbewegung“17. Diese „konservativen Revolutionäre“ waren – trotz des Attributs „konservativ“ – keineswegs Konservative im Sinne des traditionellen Verständnisses. Der Strukturkonservatismus der „konservativen Revolutionäre“ war nur ein bloßes Schlagwort für den politischen Kulturkampf. Arthur Moeller van den Bruck, einer der bekanntesten und einflussreichsten Figuren der „konservativen Revolution“, sprach dies im Grunde auch ganz offen aus. Für ihn waren die „konservativen Revolutionäre“ Erhalter und Empörer zugleich, die das, was es zu erhalten galt, erst einmal neu zu schaffen haben.18

Ebenso war das Christentum für die „konservativen Revolutionäre“ nur ein Instrument des politischen Kulturkampfes, unbeschadet dessen, dass einige bekannte Theologen, die den „Jungkonservativen“ zugeordnet werden oder zumindest diesen als nahestehend gelten, sich als überzeugte, praktizierende Christen verstanden19. Auch für die „Jungkonservativen“ stand das Kollektiv an erster Stelle – und im Dienste oder zum Nutzen des Kollektivs war das Individuum ein „NICHTS“20. Dies steht im krassen Gegensatz zur christlichen Lehre vom Wert und von der Würde des einzelnen Menschen.21

Dieser Vielzahl an freiheits-, kultur-, zivilisations- und menschenfeindlichen Strömungen hatten eigentlich jeden Gegner dieser Bewegungen, also tatsächliche Konservative und Liberale22, dazu zu drängen Flagge zu zeigen, um diesem Ungeist zu widerstehen, zu widersprechen und zu bekämpfen. Vielen fehlte der Mut und die Zivilcourage, um sich den Illusionen des Ungeists zu widersetzen; andere schwiegen aus Opportunismus. Die eigene Karriere war wichtiger als für Prinzipien und Überzeugungen offensiv einzutreten.

Wilhelm Röpke war gänzlich anders, er hatte ein kämpferisches Naturell23 und stellte sich dem Kampf mit dem Ungeist der Zeit! Denn Röpkes Weltanschauung verneinte alles das, was die „konservativen Revolutionäre“, die „braunen“ und „roten“ Totalitaristen anstrebten – er war Anti-Kommunist, Anti-Nazi, Anti-Nationalist, Anti-Imperialist, Anti-Militarist und auch anti-konservativer Revolutionär24. Seine politische Ökonomie ruhte auf dem „Kulturideal des Liberalismus“25. Liberalismus war für ihn mehr als nur angewandte Ökonomie, wie dies oft bei Wirtschaftsliberalen der Fall war und ist. Röpke war kein Nur-Ökonom, vielmehr war sein ökonomisches Weltbild eingebettet in eine komplette Sozialphilosophie.26

Röpke nutzte für seinen publizistischen Kampf gegen den Ungeist der Zeit Presseorgane wie die „Frankfurter Zeitung“27. In solch renommierten Zeitungen focht Röpke gegen die „konservativen Revolutionäre“, gegen die „braunen“ und gegen die „roten“ Totalitaristen.28

Mittels einer Artikelreihe in der „Frankfurter Zeitung“ kreuzte Röpke unter dem Pseudonym „Ulrich Unfried“29 mit dem „Jungkonservativen“ Ferdinand Fried30 publizistisch die Klingen. Röpke feuerte dabei eine ganze Serie von Breitseiten gegen die „konservative Revolution“ ab31. Ferdinand Fried war in der einflussreichen Monatsschrift „Tat“ ein Sprachrohr der „Jungkonservativen“ – deshalb wird die Gruppe um Fried auch als „Tat-Kreis“ bezeichnet.

Röpkes Publikationen gegen die „braunen“ Totalitaristen gleichen wahren Kriegserklärungen, so richtete er z. B. im September 1930 – wenige Tage vor den anstehenden Wahlen – einen flammenden Aufruf gegen die „braunen“ Totalitaristen an das niedersächsische Landvolk.32

Und im Dezember 1932 z. B. ergriff Röpke auf der ersten Seite der „Vossischen Zeitung“ Partei für den Rechtsprofessor Joseph Cohn. Röpke brandmarkte das Einknicken der Professoren und der Leitung der Breslauer Universität vor den randalierenden, intoleranten braunen Studentenhorden33:

„Die durch Intoleranz aufs Äußerste bedrohte Lehrund Geistesfreiheit muss bis zum Letzten verteidigt werden. Intoleranz der Professoren selbst ist Verrat an der Idee der Universität.“

Auch nach der „Machtübernahme“ zeigte Röpke persönlichen Mut und nahm kein Blatt vor den Mund. So hielt er am 08.02.1933 in Frankfurt den Vortrag „Epochenwende?“34, den die neuen Machthaber nur als Kampfansage werten konnten. Diese Kampfansage erneuerte er am 27.02.1933 mit der Grabrede für seinen verstorbenen akademischen Lehrer Walter Troeltsch35.

Der Vortrag und die Grabrede waren eine grandiose Anklage Röpkes wider das neue Barbarentum. Er führte aus, dass der über viele Jahrhunderte gewachsene und gepflegte Garten der abendländischen Kultur zerstört werde, um die Urwälder Germaniens wieder aufzuforsten. Er klagte auch die geistigen Brandstifter an, welche diesen Rückfall in die Barbarei, diesen nihilistischen Barbarismus intellektuell vorbereitet hatten – zu diesen Brandstiftern zählten für ihn eindeutig die Protagonisten der „konservativen Revolution“. Kurz nach der Grabrede, die eine regelrechte politische Provokation für die neuen Machthaber war, reagierten diese: Röpke wurde aus politischen Gründen seines Amtes als Professor enthoben, der Gang ins Exil folgte, Röpke verließ Deutschland.36

Eine kulturelle Sicht auf Wirtschaft, Politik und Gesellschaft

Freiheit als Prinzip

Trotz dessen, dass die Zeit der Weimarer Republik für Röpke Jahre des Reifens waren, wird der Rohbau des weltanschaulichen Denkens und Handelns Röpkes damals durchaus ziemlich zügig fertiggestellt37. Diesen Rohbau wird er im Exil zum fertigen Haus vollenden.

Entscheidend für Röpkes Entwicklung waren die Kriegserfahrungen im I. Weltkrieg. Diese Erfahrungen und die daraus resultierenden Überlegungen wurden von ihm sehr eindringlich im I. Kapitel von „Internationale Ordnung – heute“ geschildert38. Der I. Weltkrieg mit seinen Folgen war für ihn und viele seiner Altersgenossen die totale Bankrotterklärung des Wilhelminismus; die Eliten und Führer in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hatten auf der ganzen Linie versagt. So war es natürlich, dass Röpke den wilhelminischen Wirtschaftsetatismus der Kriegsjahre mit Kapitalismus und Marktwirtschaft identifizierte und ebenfalls verwarf. Derart hätte er auch ins sozialistische Fahrwasser driften können. Doch er erkannte, dass das Preußentum – der preußische Staat als Maschine, die preußische Staatswirtschaft – im Grunde eine Spielart des Kollektivismus ist39; folglich trug gerade das kollektivistisch ausgerichtete preußische System einen Großteil der Schuld des Zusammenbruchs und der Krise40. Durch diese Erkenntnis wurde Röpke zu einem konsequenten, aber auch eigenwilligen Kämpfer für die Ideen der Freiheit, in dem Sinne, wie er diese interpretierte und für gut empfand. Dass die Freiheit dabei für ihn nicht bloß einen Zweck darstellte, sondern als unumstößliches Prinzip galt, dies zeigt folgende Bemerkung Röpkes41:

„Die Freiheit ist ein so kostbarer Wert, daß wir bereit sein sollten, ihr alles zu opfern, möglicherweise auch Wohlstand und Überfluß, wenn die wirtschaftliche Freiheit uns dazu zwingen sollte. Zu unserem unverdienten Glück steht es jedoch so, daß die auf der Freiheit beruhende Wirtschaftsordnung, die wir für die allgemeine Freiheit nicht entbehren können, gleichzeitig von einer unvergleichlichen materiellen Überlegenheit über die auf Zwang beruhende Wirtschaftsordnung ist.“

Ein „Vernunftsrepublikaner“ – wie z. B. der in Anmerkung 8 erwähnte Friedrich Meinecke – war Röpke nicht, sondern ein leidenschaftlicher Verteidiger der Republik. Deswegen sind seine Publikationen in diesem Rahmen auch viel emotionaler als diejenigen Meineckes. Röpke focht als Liberaler mit Herzblut für eine „res publica“ im Sinne einer guten Gesellschaft freier Menschen.

Röpkes institutioneller, ökonomischer Rahmen ist eingebettet in für ihn nicht verhandelbare tradierte Werte der abendländisch-christlichen Kultur42. Erodieren diese Werte, erodiert auch das Gemeinwesen43. Röpke hatte klare Vorstellungen bezüglich eines Regelwerks für die Ordnung einer freien Gesellschaft. Eines Regelwerks, welches auf bewährten, tradierten Werten ruhte, jedoch offen war für evolutionäre Prozesse, die das Regelwerk einer freien Gesellschaft verbessern44. Er diskutierte in diesem Rahmen die Institutionen und das menschliche Verhalten45 völlig normativ, für ihn war die Ökonomie auch immer eine Moralwissenschaft.46

Ortsbestimmung

„Wo stehen wir? Woher kommen wir? Wohin treiben wir? Was sind wir? Wohin wollen, und noch viel mehr, wohin sollen wir?“ Diese Fragen stellte Röpke gleich zu Beginn seiner Trilogie47 – und anhand dieser Fragen fächerte er seine Untersuchungen und Vorstellungen auf.

Die Verortung dessen, wo Europa damals stand, entwickelte Röpke konsequent aus den verschiedenen Strängen der europäischen Geschichte, insbesondere der Geistesgeschichte. Auch wenn es in der Antike den Begriff „Liberalismus“ nicht gab, das „Kulturideal des Liberalismus“ liegt für Röpke in den kulturellen Leistungen der Antike begründet. Die Kultur der Antike versank durch Verfall und Untergang des Weströmischen Reiches, Europa fiel dadurch für Jahrhunderte der Barbarei anheim. Erst allmählich, nämlich durch die Christianisierung Europas, wurde das Barbarentum Zug um Zug zurückgedrängt, so dass besonders im Hochmittelalter die christlichen Denker das kulturelle Erbe der Antike wiederbelebten. Im lateinischen Mittelalter wurden die Grundlagen gelegt für das Programm der Renaissance – und ohne die Renaissance keine Epoche der Aufklärung.48

Die Geschichte – vorzugsweise die Geistesgeschichte – des 18. und 19. Jahrhunderts untersuchte Röpke akribisch49. Er identifizierte zwei Grundlinien der europäischen Aufklärung, die für die europäische Entwicklung bedeutend waren. Ein Reis ordnete Röpke der schottischen Aufklärung der „Old Whigs“ zu, welche die „Freiheit zu etwas“ als Ziel anvisierte. Den zweiten Trieb zeichnete Röpke als kontinentaleuropäische Aufklärung, deren Forderungen nach „Freiheit von etwas“ die wesentlichen Treiber für die französische Revolution und deren Nachbeben ausmachten.50

„Freiheit von etwas“ und die Folgen

Die „falsch gestellten Weichen“51 als Folge der Ideen der „Freiheit von etwas“ wurden – methodisch „ex negativo“52 – anhand der zunächst nur intellektuellen Bewegungen aufgefächert, welche durch die französische Revolution enorme praktische Schubkraft bekamen53. Eine ganze Reihe von Fehlleistungen erklärten sich für Röpke aus den Forderungen der „Freiheit von etwas“.54

Derartige Fehlleistungen sind gemäß Röpke: Die Verwechslung von Freiheit mit einem bedingungslosen Relativismus, der zu bloßem Materialismus – Anhäufung des Reichtums nur des Geldes wegen –, leerem Konsumwahn und einem falschen, nämlich einem vermassten und verproletarisierten, Individualismus55innerhalb der Riesenstädte führt. Demzufolge werden echte menschliche Gemeinschaften – z. B. die Familien56 – zersetzt und die tatsächlichen Gemeinwesen atomisiert. Daraus resultiert eine Entwurzelung der Menschen und eine Entfremdung mit der Natur57. Horizontale Gliederungen der Gesellschaft verdrängen in der Folge die organisch gewachsenen vertikalen Strukturen, alles soll gleich und dasselbe sein. An die Stelle pulsierender Vielfalt tritt langweilige Einfalt.

Dies mündet schließlich in eine uferlose Selbstvergottung des Menschen, der sich nun anmaßend anschickt Herr der Welt zu sein58. Dieser Mensch glaubt, dass alles machbar ist! Staat und Gesellschaft als Maschine, die den Menschen nur nach Nützlichkeiten sortiert, unnütze Menschen werden dann zur Last59. Die dem Szientismus60 verfallenen (Schein)Gelehrten und (Schein)Intellektuellen liefern die entsprechenden Expertisen und Gutachten für angebliche Sachzwänge.

Es folgt der politische, wirtschaftliche und geistige Zentralismus und die Bürokratisierung von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft, mit dem Hang, das äußerlich Kolossale und Gigantische nur wegen seiner Größe zu vergötzen61. Die Heroisierung jener Mammutgebilde der staatlichen, politischen und wirtschaftlichen Organisationen bewirkt ein sinnentleertes Streben nach Wachstum und äußerlicher Größe als Selbstzweck62. Der Hang zum Kolossalen verdrängt den gesunden Patriotismus durch einen übersteigerten, vulgären Nationalismus, oft gepaart mit einem unappetitlichen Militarismus. Der sich öffnende Weg in den Kollektivismus63, verkörpert durch Protektionismus64, Wohlfahrtsstaat65, Sozialismus66, Faschismus67 und Kommunismus68, scheint fast zwangsweise vorgezeichnet.

In diesen falschen Weichenstellungen, resultierend aus der in der Literatur des 19. Jahrhunderts von oftmals blasierten Intellektuellen69 gepflegten „fortschrittlichen“ Ideen, lagen für Röpke die Wurzeln für alle Ungeheuerlichkeiten, alle Verwerfungen und alle Grausamkeiten, die das „verdammte 20. Jahrhundert“ auszeichnen und zu einem der mörderischsten und zerstörerischsten Jahrhunderte der Geschichte verkommen ließ.

Die Chancen der „Freiheit zu etwas“

Röpkes „Kulturideal des Liberalismus“ speist sich unter anderem aus dem Strang der schottischen Aufklärer der „Old Whigs“70 und damit der „Freiheit zu etwas“. Dies hieß für ihn frei zu sein, um mitzuwirken, eine gute Gesellschaft für freie Menschen zu schaffen – und eine solche Gesellschaft kann wirkmächtig sein, wenn die Grundlage „ein Liberalismus von unten“71 ist.

Die Stärkung, bzw. Revitalisierung der echten Gemeinschaften, die verbunden sind mit Heimatgefühl, einfacher Lebensfreude, Familiensinn und so fort, sah Röpke als Eckpfeiler seines Ideals72. Deswegen hieß dies für ihn, dass soweit wie möglich eine natürlich gegliederte Ordnung nach dem Bild des Menschen wiederherzustellen ist, damit die Wiederbelebung der Ideen der Freiheit nicht einfach am Liberalismus des 19. Jahrhunderts anschließt, sondern vielmehr dessen Fehler vermeidet und aus dessen Schwächen lernt73. Ein gereinigter und gestärkter Liberalismus sollte es nach Röpke sein, dessen Vertreter und Befürworter sich stets klar sein müssen, dass die Freiheit ein zerbrechliches Gut ist. Die Freunde dieses fragilen Freiheitsideals haben seine Grenzen zu kennen, der Rechts-, Sozial- und Wirtschaftsrahmen solle konkret abgegrenzt sein und die Spielregeln haben klar, fair und für alle gleich zu sein.74

Eine natürliche Ordnung nach dem Bild des Menschen hieß demnach für Röpke, dass Gesellschaft, Politik und Wirtschaft hauptsächlich durch dezentrale, kleine, mittlere, lokale, kommunale und übersichtliche Strukturen gekennzeichnet sind. Aus der Verankerung in echten, standfesten Gemeinschaften – beginnend mit der Familie – sprieße ein natürliches Lebensgefühl: Nachbarschaftshilfe und tatsächliche Verbundenheit der Menschen untereinander sind dann keine leeren Phrasen. Mit anderen Worten, Solidarität und Subsidiarität würden gelebt75, so dass alle Probleme, die auf den unteren Ebenen einer großen, offenen Gesellschaft, nämlich beginnend bei den Familien und den lokalen, kommunalen Einheiten, gelöst werden können, dort auch gelöst werden sollen. Dort werden diese Probleme besser angepackt werden, als dies eine überbürokratisierte, ferne, staatliche Zentralbehörde jemals kann, die sich zwar anmaßt alles besser zu wissen, es jedoch regelmäßig schlechter macht und schlechter machen wird – zum Schaden der Menschen und der echten Gemeinschaften.76

Röpke schwebte als idealer Zustand ein starkes Kleinund Mittelgewerbe vor, eine Vielzahl von Betrieben, die untereinander im Wettbewerb stehen und deren Macht und Einfluss weitgehend dezentralisiert ist77. Der Irrtum eines Großen, sei es als Leiter einer Mammutbehörde einer Regierung oder als Vorstand eines Riesenkonzerns, hat ungleich schwerere Folgen als eine Fehlentscheidung eines Kleinen. Ein Großer kann ein ganzes Gemeinwesen in den Abgrund treiben, der Fehler des Kleinen lässt sich begrenzen und abmildern.78

Genau wie Franz Böhm sah Röpke im Wettbewerb das „genialste Entmachtungsinstrument der Geschichte“79. Daher ist es nicht verwunderlich, dass es ebenfalls Röpke darum ging, den aus Kaiserreich und Weimarer Republik überkommenen Monopolen, Kartellen80 und Mammutkonzernen den staatlichen Schutz zu entziehen. Sobald der Staatsschutz für solche ökonomischen Mammutgebilde entfällt, können sich das selbständige Handwerk und das Klein- und Mittelgewerbe gestärkt und selbstbewusst einem fairen Wettbewerb stellen81; mit dem für Röpke wichtigen Nebeneffekt, dass dadurch in der Folge auch eine Proletarisierung der Massen einzudämmen, vielleicht sogar umzukehren möglich sei. Weiter plädierte und warb Röpke für eine bäuerliche Landwirtschaft, die im ursprünglichen, urwüchsigen Bauerntum verhaftet ist.82

Neben einer materiellen – nicht nur formalen – und tatsächlich gelebten Rechtsstaatlichkeit83 sollten zudem föderative Strukturen und Dezentralisierung des Staates die politische Macht verteilen, begrenzen und einhegen.

Röpke ging davon aus, dass eine Vielzahl an selbständigen Einheiten des Klein- und Mittelgewerbes84 neben Einkommen auch einen breiten, weit gestreuten Gürtel an Eigentumsbildung bewirkt. Gerade auf eine umfangreiche Eigentumsbildung über alle Bevölkerungsschichten hinweg setzte er große Hoffnungen85; denn stolze Eigentümer können, sollen und werden ihrer „Obrigkeit“ auf Augenhöhe und nicht als Bittsteller oder Knechte begegnen86. Derartiges weit gestreutes Eigentum erzeuge standhafte Existenzen, die es den wohlfahrtsstaatlichen Raubrittern erschweren, vielleicht sogar verunmöglichen, verteilungspolitische Raubzüge durchzuführen87. Teilweise Selbstversorgung und eine breite Eigentumsbildung über sozialen Klassen genügen nicht. Das Bild der Sozialpolitik des modernen Wohlfahrtsstaates mit seiner überbordenden Sozialbürokratie des „Fiskalsozialismus“, mit einer das Leben und die Eigeninitiative erstickenden Atmosphäre88, wollte Röpke wenigstens auf das Maß der alten Einrichtungen, die Bismarck einführte, zurückgeschraubt wissen89. Doch ganz besonders forderte er eine Eigenund Gruppenvorsorge, die der „komfortablen Stallfütterung“ der Untertanen einen Riegel vorschieben sollte90; denn den „sozialen Untertan“ gelte es zu verhindern.91

Für die Verwirklichung seiner Vorstellungen glaubte Röpke ursprünglich die ordnende Hand des Staates zu benötigen und hatte zunächst auch berechtigte Hoffnung, diese in seinem Sinne nutzbar machen zu können.92

Der Röpke der späten Jahre vertraute nicht weiter auf die ordnende Hand des Staates93, sondern setzte seinen Hoffnungen auf eine „Nobilitas Naturalis“94. Dies sollte eine kleine Gruppe, eine tatsächliche Elite von Menschen sein, die im Leben gereift und moralisch absolut integer sind – einfach das Vorbild an und für sich vorleben. Eine natürliche Aristokratie95