Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Fachliteratur

- Sprache: Deutsch

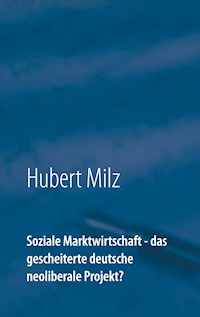

Das Buch entstand auf Grundlage eines Impulsvortrags, gehalten am 15. Juni 2011 in Bonn-Bad Godesberg. Der Text zeichnet die zeitgeschichtlichen und ideengeschichtlichen Wurzeln des neoliberalen Konzepts "soziale Marktwirtschaft" nach. Die Schwierigkeiten und Probleme, die die Umsetzung des Konzepts im politischen Alltag von Beginn an begleiteten, werden im Buch in kommentierter Form aufgelistet.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 328

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

VORBEMERKUNG

Ein Impulsvortrag, der am 15. Juni 2011 in Bonn-Bad Godesberg vor den „Freiheitsfreunden vor Ort“ [Bonn, (freiheitswerk.de)] gehalten wurde, regte zu dieser Broschüre an.

Hubert Milz – Eschweiler, im Mai 2021

„Ich bejahe die Freiheit und verneine die Herrschaft,

ich bejahe die Menschlichkeit und verneine die Barbarei,

ich bejahe den Frieden und verneine die Gewalt.“

– ALEXANDER RÜSTOW

GLIEDERUNG

Wie sich die Zeiten gleichen

Neoliberalismus: Wie der Ausdruck entstand

1) Ablehnung von Marktwirtschaft und Liberalismus

2) „Gestern“ und „Heute“

Soziale Marktwirtschaft – das Konzept

1) „Wann“ und „Wie“

a) Die zeitgeschichtlichen Wurzeln des Konzepts

b) Autoritärer Liberalismus oder starker Minimalstaat?

2) Ordnungspolitische Grundsätze und Eckpunkte

3) Die Aufgaben der Prozesspolitik

Ist das deutsche neoliberale Projekt gescheitert?

1) Ludwig Erhard versus Alfred Müller-Armack

a) Der selbständige Mensch – Erhard

b) Der betreute Mensch – Müller-Armack

2) Rückblick: Der Markt und die Industrialisierung

3) Signale des Scheiterns

a) Prozesspolitik, eine „Anmaßung von Wissen“?

b) „Sozial“ – ein Labyrinth?

c) Das Politische und die Ordnungspolitik

ca) Die Versuchung der Macht

cb) Kompromisse und Interventionen

cc) Keynesianischer Aktivismus und demokratischer Sozialismus

d) Arbeit und Wohlfahrt

da) Das Tarifkartell

db) Der Wohlfahrtsstaat, der gute „Familienvater“?

dc) Der Wohlfahrtsstaat – eine Fiktion

e) Niederlassungsfreiheit

f) Agrarpolitik

g) Verkehrs- und Informationsmärkte

h) Strom- und Energieversorgung

i) Umwelt

ia) Ökonomie und Ökologie – Gegensätze?

ib) Umweltschutz als Antikapitalismus

j) Wohnungswirtschaft

k) Vermögensbildung und Eigentum

ka) Fiskalsozialismus“ oder „mit Steuern zu steuern“!

kb) Auf Abwegen – Sozialethiker oder Ordoliberale?

kc) Steuerwettbewerb oder Steuerharmonisierung?

kd) Wessen Eigentum?

l) Bildung – Kultur – Medien

la) „Bildungsjakobinismus“

lb) Meinungsmacht

lc) Die Urzelle der guten Gemeinschaft

ld) Die Hoheit über die Sprache

m) Geld – Kredit – Währung

ma) Geld, was ist das?

mb) Exkurs: Objektiver oder subjektiver Geldpreis?

mc) Die Hoheit über das Geld

md) Der institutionelle Rahmen

me) Die „Geldmacher“

mf) Verwerfungen

Was bleibt? Optimismus oder Pessimismus?

1) Pessimismus

2) Optimismus

Im Text genanntes Schrifttum

Quelle der Sprüche zu den Kapitelüberschriften

I. Wie sich die Zeiten gleichen

„Es reicht aus, dass man einen Unsinn systematisiert,

damit er zur Meinung von vielen wird.“

– NICOLÁS GÓMEZ DÁVILA

Spätestens seit Beginn der so genannten Weltfinanzkrise war und ist seit Jahren überall zu lesen und zu hören, dass derartige Krisen;

der Marktwirtschaft inhärent sind,

ein ungezügelter Kapitalismus verursache,

durch die Gier der Manager – insbesondere des Finanzsektors – bedingt sind,

das Ende der Marktwirtschaft, des Kapitalismus einläuten,

und so weiter und so fort.

In der veröffentlichten Meinung wird oftmals kein gutes Haar an Marktwirtschaft gelassen; ‚Kulturmarxisten‘ aller politischen Farben bevorzugen den Ausdruck Kapitalismus und gebrauchen diesen oft synonym mit Liberalismus1.

Auch die Äußerungen vieler Personen, welche Direktiven an den maßgeblichen Schaltstellen der Politik und Gesellschaft innehaben, bezüglich „Ordoliberalismus“ und „sozialer Marktwirtschaft“ als Gegenentwurf zum „Turbokapitalismus“ sind oft dermaßen inkompetent und ignorant, dass sich die Haare sträuben – ebenfalls die Äußerungen zur „sozialen Marktwirtschaft“ als dritten Weg zwischen Kapitalismus und zentraler Planwirtschaft.

Täglich grüßt das Murmeltier mit sprühender Ignoranz und schlägt auf die (Neo-)Liberalen ein – aus dieser Ecke, der Spezies der Sozialisten und Neosozialisten aller Parteien und Interessengruppen, ist Neoliberalismus ein beleidigendes Schimpfwort, und die Vertreter des Neoliberalismus sind die ‚Sündenböcke‘ für ‚Alles und Jedes‘.

Der französische Kulturwissenschaftler René Girard (1923-2015) hatte im Rahmen dessen, wie er das Instrumentarium der mimetischen Theorie einsetzte, eine „Theorie des Sündenbocks“ erarbeitet. In diesem Umfeld legte er dar, wie es in Konfliktsituationen zu – von der breiten Masse getragenen – Gewaltausbrüchen innerhalb eines Gemeinwesens kommt und wie diese Gewalt durch interessierte Gruppen kanalisiert wird: Ein „Sündenbock“ wird auserkoren, an diesem toben sich dann die Gewaltexzesse der Massen aus. Die Gewaltorgie wirkt wie ein reinigendes Gewitter und stellt die Massen bis zur nächsten Konfliktsituation ruhig2.

Offensichtlich benötigt jene Spezies, das komplette Spektrum der Sozialisten und Neosozialisten von ‚Links‘ über die ‚Mitte‘ bis ‚Rechts‘, dringend irgendwelche „Sündenböcke“, denen diese Spezies die Schuld für alles, was dieser Spezies missfällt, aufladen können.

Geht man nun etwas weiter in die Vergangenheit zurück, zur Weltwirtschaftskrise3, die 1929 einsetzte, dann wird man fast die gleichen Stellungnahmen und Vorwürfe wie heutzutage zu aktuellen Krisen lesen. Vor allem auch, dass die Ökonomen versagt haben sollen, da keiner von ihnen die Krisen habe kommen sehen.

Aber sehr wohl haben die Vertreter der „Wiener Schule der Volkswirtschaftslehre“ in den Jahren vor 1929 gewarnt. So hatte Ludwig von Mises vor einer solchen Krise in den 1920er Jahren gewarnt4. Felix Somary prognostizierte ab der Mitte der 1920er Jahre, dass die FED-Politik des leichten Geldes eine Blase produziere, die zwangsläufig zum Platzen verdammt sei und damit eine größere Krise erzeuge5. Selbst Verschwörungstheoretiker – wie bspw. Wolfgang Waldner6 – räumen ein, dass die Vertreter der „Wiener Schule der Volkswirtschaftslehre“ – so bspw. Hayek im Februar 1929 – den Ausbruch der Weltwirtschaftskrise prognostizierten. Doch für Verschwörungstheoretiker waren dies keine Prognosen, sondern ein Eingebundensein in die ‚Verschwörung zur Weltwirtschaftskrise‘.

Derartigen Verschwörungstheoretikern missfällt vieles am Zustand dieser Welt, dafür geben sie grundsätzlich den Liberalen die Schuld. Bei derart kruden Vorstellungen reichen sich Verschwörungstheoretiker und das gesamte Spektrum der Sozialisten und Neosozialisten aller Parteifarben – von ‚Links‘ bis ‚Rechts‘ – brüderlich die Hand.

Ein wahres Paradebeispiel für ‚Links‘ ist der schweizerische Soziologe Jean Ziegler7, der Marktwirtschaft/Kapitalismus als „kannibalistische Weltordnung“ betrachtet; für ‚Rechts‘ kann z. B. auf den österreichischen Psychologen Wolfgang Caspart8 verwiesen werden und der strukturkonservativ-etatistische polnische Philosophieprofessor Ryszard Legutko9 bspw. arbeitete methodisch unsauber und unlauter, so jonglierte er im Zusammenhang mit Namen bedeutender Freiheitsdenker mit nicht zu belegenden, da nicht zu beweisenden, Unterstellungen.

Bei solcher Art der verzerrenden Darstellung bleibt regelmäßig nur der Versuch der Richtigstellung und der Klärung. Und richtig ist es vielmehr, dass bspw. Friedrich von Hayek, Ludwig von Mises und Felix Somary – mit der von ihnen begründeten Methodik der „Wiener Schule der Volkswirtschaftslehre“10 – in der Lage waren qualitativ exakt das Kommen der Weltwirtschaftskrise von 1929 zu prognostizieren. Nur, ihre Warnungen wurden von den Regierungen jedoch aus politischen Gründen professionell ignoriert. Ebenso wie vor 1929 warnten die Ökonomen der „Wiener Schule der Volkswirtschaftslehre“ schon Jahre vor 2007/08 vor der so genannten Weltfinanzkrise – ernste Warnungen waren dies. Stets haben in den letzten 120 Jahren Ökonomen der „Wiener Schule der Volkswirtschaftslehre“ weit im Vorfeld der vielen Kalamitäten, die Wirtschaft und Gesellschaft heimsuchten, gewarnt11.

Auch von Personen, die sich selbst als Liberale bezeichnen, hört und liest man die oben erwähnten marktfeindlichen Vorwürfe – ob 1929 oder heute. Vielfach einig sind sich große Teile der Meinungsverkünder darin, dass der Markt durch einen starken Staat gebändigt werden muss, dies war 1929 so und ist heutzutage nicht anders.

Etliche Ökonomen, die im Staatsdienst tätig sind oder als Gutachter/Berater durch Regierungen entlohnt werden, sprachen und sprechen zwar mitunter von Fehlern in der Regierungspolitik, aber den direkten oder auch nur indirekten Vorwurf des ‚Staatsversagens‘ hörte und hört man aus jenen Gruppen eher selten – „Wes Brot ich ess', des Lied ich sing!“ Doch der Vorwurf, dass die Märkte überdrehten und versagten, der war und ist aus jenen Kreisen immer wieder zu hören. Die Unterschiede zwischen derartigen „Berufsökonomen“ und den „Ökonomen aus Berufung“, die Joseph T. Salerno12 herausarbeitete, sind demzufolge schlüssig. Offenbar hat sich nichts geändert: Marktwirtschaft und Kapitalismus sind für den einen großen Teil der Menschen die Feindbilder an und für sich. Negiert wird ganz einfach, dass es stets deftige Warnungen im Vorfeld der Krisen gab, jedoch sprachen und sprechen diese warnenden Stimmen von Staatsversagen – und nicht von einem Marktversagen13.

1 Dass das ständig wiedergekäute Narrativ der Meinungsmacher fernab der Realität ist, erläuterten bspw. Bessard und Kessler; siehe Bessard, Pierre / Kessler, Olivier: Ist der freie Markt schuld an wiederkehrenden Finanz- und Wirtschaftskrisen?; in: Bessard, Pierre / Kessler, Olivier (Hg.): Explosive Geldpolitik. Zürich 2019; S. 7-17, siehe auch Polleit, Thorsten: Die monetäre Konjunkturtheorie der Österreichischen Schule; in: Bessard, Pierre / Kessler, Olivier (Hg.): Explosive Geldpolitik. Zürich 2019; S. 57-80. Siehe auch Plumpe, der die Widersprüche der „Kapitalismuskritik“ der so genannten Eliten aufzeigt und solche Art der „Kapitalismuskritik“ als die Realität leugnende Träume zeichnet, Plumpe, Werner: Das kalte Herz. Kapitalismus, die Geschichte einer andauernden Revolution. Berlin 2019.

2 Da das Werk Girards recht vielschichtig und außerdem nicht dem eigentlichen Thema zugeordnet ist, erfolgt hier nur ein allgemeiner Verweis auf zwei seiner Bücher; Girard, Rene: Ausstoßung und Verfolgung: Eine historische Theorie des Sündenbocks. Frankfurt/M. 1992 und ders.: Der Sündenbock. Zürich 1988.

Bei der Benennung der heutigen „Sündenböcke und Prügelknaben“ – Marktwirtschaft und Kapitalismus – wirkt die Medienlandschaft meist tatkräftig mit; z. B. Bruns, Tissy: Die Welt ist aus den Fugen; https://www.tagesspiegel.de/meinung/politischer-essay-die-welt-ist-aus-den-fugen/4523422.html.

3 Für die geschichtlich interessierten Leser folgen hier ein paar Hinweise zu wirtschaftshistorischen Untersuchungen über die Weltwirtschaftskrise:

Für den Fokus auf Deutschland in der Weltwirtschaftskrise siehe Blaich, Fritz: Der schwarze Freitag. Inflation und Weltwirtschaftskrise. München 1985.

Mit Blickfeld auf die USA analysierten mit gänzlich unterschiedlichen Ergebnissen einerseits Milton Friedman und Anna Jacobson Schwartz und andererseits Murray Newton Rothbard die Weltwirtschaftskrise; siehe Friedman, Milton/Schwartz, Anna Jacobson: A Monetary History of the United States. Princeton 1963 und Rothbard, Murray Newton: America’s Great Depression. Auburn 2000, 5. Auflage.

In einen internationalen Rahmen stellte der Wirtschaftshistoriker Charles P. Kindleberger die Weltwirtschaftskrise. Kindleberger bewertete die monetaristische Auslotung von Friedman/Schwartz skeptisch und lehnte die Deutung des Keynesianers Paul Anthony Samuelson ab; siehe Kindleberger, Charles P.: Die Weltwirtschaftskrise. 1929-1939. München 1973.

4 Leisch, Daniel: Ursachen der Großen Depression im Hinblick auf die "Österreichische Geldtheorie". München 2016.

5 Siehe o. V.: Felix Somary, der Kassandrarufer; https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2034249-Felix-Somary-der-Kassandrarufer.html.

6 Siehe Waldner, Wolfgang: Der Neoliberalismus und die angloamerikanischen Netzwerke; https:// www.wolfgang-waldner.com/neoliberalismus/.

7 Siehe bspw. Ziegler, Jean: Was ist so schlimm am Kapitalismus?: Antworten auf die Fragen meiner Enkelin. München 2019.

8 Siehe bspw. Caspart, Wolfgang: Das Gift des globalen Neoliberalismus. Mit Turbokapitalismus in die Krise. Wien 2008.

9 Siehe Legutko, Ryszard: Der Dämon der Demokratie. Totalitäre Strömungen in liberalen Gesellschaften. Wien 2017 und meine Rezension seines Buches auf Amazon.

10 Die „Wiener Schule der Volkswirtschaftslehre“ wird auch „Österreichische Schule der Nationalökonomie“ genannt und ist ebenfalls als „Austrian Economics“ bekannt.

11 Siehe Grözinger, Robert: Let’s have a Tea Party in the USA: Bürgerbewegung rechtsherum; in: eigentümlich frei, Heft 104, S. 26-29.

12 Siehe Salerno, Joseph T.: Der Ökonom: Nur Beruf oder Berufung?; https://www.misesde.org/2019/08/der-oekonom-nur-beruf-oder-berufung-teil-1/;https://www.misesde.org/2019/08/der-oekonom-nur-beruf-oder-berufung-teil-2/.

13 Michael Zöller stellte zu recht die Frage, ob wir überhaupt im Kapitalismus gelebt haben; siehe Zöller, Michael: Haben wir denn im Kapitalismus gelebt?; https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/kapitalismus/zukunft-des-kapitalismus-15-haben-wir-denn-im-kapitalismus-gelebt-1824932.html.

II. Neoliberalismus – wie der Begriff entstanden ist

„Die Welt hat nie eine gute Definition

für das Wort Freiheit gefunden.“

– ABRAHAM LINCOLN

1) Ablehnung von Marktwirtschaft und Liberalismus

„Mittelmäßige Menschen verurteilen meist alles, was über ihren Horizont geht.“

– LA ROCHEFOUCAULD

In einem weiten Umfeld von Politik, Medien und so fort wird Neoliberalismus14 – dem Zeitgeist entsprechend – wie ein beleidigendes Schimpfwort benutzt. Oftmals wird das Bild der „sozialen Marktwirtschaft“ beschworen. Zu dieser Konzeption solle Deutschland zurückkehren und sich dazu bekennen: „Soziale Marktwirtschaft“ stehe doch für „soziale Gerechtigkeit“, für einen „gebändigten Kapitalismus“, „für ein soziales Klima“ und ähnliche Schlagworte mehr.

In Diskussionen, Talk-Shows und Medien wird ganz besonders der Ausdruck „soziale Gerechtigkeit“ inflationär gebraucht. Doch, was denn bitteschön eigentlich „soziale Gerechtigkeit“ sein soll, wird nicht erläutert. „Soziale Gerechtigkeit“ ist nur ein Schlagwort, eine Floskel, jedermann versteht, wenn überhaupt, anscheinend etwas anderes darunter. Letztlich kam auch Thomas Ebert, der den Begriff „soziale Gerechtigkeit“ durchkämmte, im Fazit seiner umfangreichen Untersuchung zu dem Schluss, dass „soziale Gerechtigkeit“ zwar allgegenwärtig ist, jedoch die Meinungen darüber, was „soziale Gerechtigkeit“ ist, weit auseinanderliegen – oder mit den Worten von Reinhold Zippelius, man wandert durch einen „Irrgarten der Gerechtigkeit“. Hart und unmissverständlich merkte Pater Heinrich Basilius Streithofen an15:

„Soziale Gerechtigkeit ist ein Gummibegriff und eine politische Worthure. Und die politischen Freier tänzeln ständig um sie herum.“

Wenn sich dann irgendein tatsächlicher Liberaler erkühnt korrekt anzumerken, dass die „soziale Marktwirtschaft“ das wirtschaftspolitische Nachkriegsprojekt der deutschen Neoliberalen16, die seit den 1950er Jahren wegen ihres Jahrbuches „Ordo“17 als Ordoliberale bezeichnet werden18, war und ist, dann erntet jener Freiheitliche entsetzte Blicke und reflexartige Abwehrreaktionen: Dies kann und darf nicht sein, die „soziale Marktwirtschaft“ ist doch etwas „Soziales“ und kann schon deshalb kein Projekt der Neoliberalen sein – es kann doch nicht sein, was nicht sein darf! Derartige Gespräche – besonders in den Talk-Shows – wirken oftmals reichlich unfruchtbar, vor allem dann, wenn eine solche Diskussionsrunde dominiert wird von einer gewissen Sorte Intellektueller, die von speziellen Teilen der Geisteswissenschaften her geprägt ist. Dies sind regelmäßig jene Intellektuellen, deren aus Vorverurteilungen gespeiste Blockadehaltung den Versuch die Funktionsweise einer Marktwirtschaft zu erläutern, von vornherein verunmöglicht19. Schon ein Erklärungsversuch, der auch nur im Entferntesten ein Düftchen von „Laissez faire et laissez passer“ auszuströmen scheint, wird regelmäßig in einer solchen Umgebung hasserfüllt erstickt. Eigentlich scheint es so, als ob in derartigen Talkrunden bei dem Thema der Funktionsweise der Marktwirtschaft die Menschen der praktischen Tätigkeiten, die Technik- und Naturwissenschaftler wenigstens zuhören, diese sind mitunter sogar aufgeschlossen oder blocken zumindest nicht direkt ab.

Die Blockadehaltung der so genannten Intellektuellen verwundert nicht, da die ‚kulturwissenschaftliche‘ Ablehnung von „Laissez faire et laissez passer“ in Deutschland Tradition hat. In einem zweiteiligen Artikel „Mythos Manchestertum“ griff Detmar Doering diesen Traditionsstrang auf. Doering zeigte, wie wirkmächtig dieses – falsche und noch dazu anachronistische – Schlagwort, das in Deutschland synonym für „Turbokapitalismus“ und „Laissez faire et laissez passer“ steht, auch heutzutage in Deutschland ist20.

14 Ebenso auch klassischer Liberalismus, Kapitalismus, freie Marktwirtschaft und so weiter und so fort.

Zur vorsätzlich missbräuchlich betriebenen Verwirrung mit den Begriffen Liberalismus, Kapitalismus und Marktwirtschaft siehe Jasay, Anthony de: Liberalismus neu gefaßt. Für eine entpolitisierte Gesellschaft. Berlin 1995.

15 Siehe Ebert, Thomas: Soziale Gerechtigkeit. Ideen, Geschichte, Kontroversen. Bonn 2010, Zippelius, Reinhold: Im Irrgarten der Gerechtigkeit. Stuttgart 1994 und Stern-Redaktion: Was macht eigentlich Basilius Streithofen?; https://www.stern.de/lifestyle/leute/was-macht-eigentlich-------basilius-streithofen--3292048.html.

16 Kurz und knapp zu den deutschen Neoliberalen siehe Ortner, Christian: Neoliberalismus; https://www.ortneronline.at/blindtext/.

17 Zum Ganzheitlichen des „mittelalterlichen Ordo“ siehe bspw. Gässler, Gregor Fidelis: Der Ordo-Gedanke unter besonderer Berücksichtigung von Augustinus und Thomas von Aquino. Sankt Augustin 1994.

18 Im folgenden Text wird deswegen meist von „ordoliberal“, „Ordoliberalismus“ oder „Ordoliberalen“ gesprochen, auch wenn dies nicht sauber ist. So hat bspw. Wilhelm Röpke – und nicht nur er – den Ausdruck für sich nicht übernommen, den Begriff „Neoliberalismus“ seines Freundes Alexander Rüstow akzeptierte Röpke auch nur mit Unbehagen, siehe Röpkes diesbezügliche Bemerkungen in seiner Einführung zu Lippmann, Walter: Die Gesellschaft freier Menschen. Bern 1945. Allgemein von „Ordoliberalen“ zu sprechen, ist folglich unsauber, trotzdem wird der Einfachheit wegen in diesem Text allgemein regelmäßig „ordoliberal“ verwandt, auch wenn ab und an dann konstitutionelle und klassische Liberale nicht korrekt den Ordoliberalen zugeordnet sind.

19 Den Blick auf diese Art Intellektueller gerichtet, zitierte Roland Baader treffend George Orwell: „Einige Ideen sind so abstrus, daß nur Intellektuelle an sie glauben konnten.“ Das Agieren dieser Spezies der Intellektuellen wurde von Baader, Benda und Schelsky eingehend untersucht und außerdem ungemein bildhaft geschildert. Deswegen sei für an diesem Thema Interessierte auf jene Arbeiten verwiesen. Auch wenn Baaders Analyse vor fast zwanzig Jahren erschien, Bendas Essay aus den 1920er Jahren stammt und Schelskys Untersuchung über vier Jahrzehnte alt ist, die Arbeiten wirken ungemein aktuell und relevant.

Baader, Roland: Totgedacht – Warum Intellektuelle unsere Welt zerstören. Gräfelfing 2002; Benda, Julien: Der Verrat der Intellektuellen. München 1978 und Schelsky, Helmut: Die Arbeit tun die anderen: Klassenkampf und Priesterherrschaft der Intellektuellen. Opladen 1975.

20 Siehe Doering, Detmar: Mythos Manchestertum; http://www.d-perspektive.de/zeitreport-online/kultur-und-geschichte/Mythos-Manchestertum-Teil-1/; http://www.d-perspektive.de/zeitreport-online/kultur-und-geschichte/Mythos-Manchestertum-Teil-2/.

Zur vertiefenden Ergänzung siehe Habermann, Gerd: Der Wohlfahrtsstaat: Ende einer Illusion. München 2013.

Natürlich beschränkt sich diese Art von Kapitalismuskritik nicht auf Deutschland alleine, auch in anderen Ländern hat dies Tradition, auch unter liberalen Politikern, ein Beispiel unter vielen ist der seinerzeit populäre Schriftsteller und Parlamentsabgeordnete der britischen Liberal Party Hilaire Belloc. Siehe Bellocs Buch: Der Sklavenstaat. Bad Schmiedeberg 2019, in dem er den Kapitalismus nicht viel anders als die Sozialisten geißelt, erschien erstmals 1912.

2) „Gestern“ und „Heute“

„Wann immer Sie sich auf der Seite der Mehrheit befinden,

ist es Zeit, innezuhalten und nachzudenken.“

– MARK TWAIN

Selbst liberal denkende Ökonomen waren während der 1930er Jahre der Ansicht, dass der „Laissez faire et laissez passer“-Liberalismus komplett versagt habe und wesentliche Schuld an Krisen, wie der Weltwirtschaftskrise, trage. So bspw. eine Gruppe von Staatswissenschaftlern, zu dieser zählten z. B. die Juristen Franz Böhm und Hans Großmann-Doerth, außerdem bspw. die Ökonomen Goetz Briefs, Constantin von Dietze, Walter Eucken, Hans Gestrich, Adolf Lampe, Leonhard Miksch, Wilhelm Röpke, Alexander Rüstow und Otto Veit21. Derartige Ökonomen sahen die Lösung in einem neuen Liberalismus. So entwarf Alexander Rüstows Vortrag „Freie Wirtschaft – starker Staat“22 im September 1932 vor dem ‚Verein für Socialpolitik‘ in Dresden den grundsätzlichen Ansatz, den er und seine Mitstreiter zukünftig verfolgen würden:

Durch ein Aufbrechen der Konzentration der Vermachtung und damit der Unterdrückung der Schwachen entgegenzuwirken.

Den Staat nicht zur Beute von Partikularinteressen, die letztlich freiheitsfeindlich sind, verkommen zu lassen. Der Staat solle kein schwacher Staat sein: Schwach, da er sich total in Kleinigkeiten verzettele, weil er alles und jedes Detail regeln wolle und dadurch zum ‚Beutestaat‘ für starke Interessengruppen werde.

Die Freiheit vor dem marktwirtschaftlichen Deismus zu schützen. Die Freiheit werde schon durch den Glauben an eine prästabilierte, göttliche Harmonie der Freiheit gefährdet. Deshalb benötige die Aufrechterhaltung der Freiheit ein ganzheitliches, soziologisch eingebettetes Regelsystem. Nur dann wäre der Satz von Adam Smith

„durch Recht und Staat blühen all die verschiedenen Tätigkeiten“

zu realisieren.

Durch die mangelhafte Wehrhaftigkeit des praktizierten alten Liberalismus sei dies ab dem späten 19. Jahrhundert nicht mehr gewährleistet worden und der Staat zur Beute von Partikularinteressen verludert. Rüstow sagte 1932 in Dresden:

„Der neue Liberalismus, der heute vertretbar ist und den ich mit meinen Freunden vertrete, fordert einen starken Staat, einen Staat oberhalb der Wirtschaft, oberhalb der Interessen, da, wo er hingehört.“

Die Aktualität und die Parallelen zum Heute stechen durch folgendes Zitat Alexander Rüstows aus dem Jahre 1932 mehr als nur deutlich hervor:

„Wenn Kapitalverluste drohen oder eintreten, springt man mit Staatsgarantien ein oder füllt aus öffentlichen Mitteln auf. Da die Strukturveränderungen, denen man auf diese Weise entgegenwirken will, gewöhnlich nicht stehenbleiben, sondern sich fortsetzen, muss man immer von Neuem und immer schärfer in der gleichen Gegenrichtung eingreifen, um die beabsichtigte Wirkung zu erzielen. Außerdem gewöhnen sich die Interessenten rasch an diese Nachhilfe. Der Appetit kommt beim Essen, und so ergibt sich jene Schraube mit dem schlimmen Ende, an dem wir jetzt angelangt sind.“

Folglich wundert es nicht, dass der Vortrag auch heutzutage noch – da er mehr ist als nur Ökonomie – häufig herangezogen, kommentiert und diskutiert wird23. So diskutierte Ebinger bspw. in ihrer Dissertation auch die durch Rüstow betonten pädagogischen Aspekte24.

Parallel zu den deutschen ‚neuen Liberalen‘ versuchten in Österreich die Vertreter der „Wiener Schule der Volkswirtschaftslehre“ die Revitalisierung liberalen Gedankengutes25. Sie mischten sich in den Jahren 1931-1934 journalistisch in die Tagespolitik ein, um einem breiten Lesepublikum die interventionistische Chaospolitik der Staatsregierungen als Hauptursache der Weltwirtschaftskrise nahezubringen und gleichzeitig den ‚Ideen der Freiheit‘ wieder Gehör zu schaffen. Ökonomisch anspruchsvolle Themen wurden in einem für Nicht-Ökonomen verständlichen Stil – nichtsdestotrotz auf hohem Niveau – verfasst und sind auch heutzutage als Lektüre zu empfehlen. Marktversagen als Ursache der Weltwirtschaftskrise war und ist für die ‚Wiener‘ nicht gegeben, sondern vielmehr ursächlich ein eklatantes Staatsversagen – kein Versagen des „Laissez faire et laissez passer“.

Die ‚Wiener‘ hatten und haben hier eine starke Position, da sie in der Lage waren, mittels der durch Ludwig von Mises begründeten monetären Konjunkturtheorie schon lange im Vorfeld des „schwarzen Donnerstags“ vor der Weltwirtschaftskrise zu warnen26. Vor den vielen absehbaren ökonomischen und sozialen Kalamitäten haben in den letzten rund 120 Jahren stets die Ökonomen der „österreichischen Schule“ gewarnt: Die ‚Wiener‘ sind – so Robert Grözinger27 – die modernen Kassandras. Anhand des so genannten „Hayek’schen Dreiecks“28 kann die „monetäre österreichische Konjunkturtheorie“ auch empirisch illustriert werden.

Ebenfalls in anderen Staaten – Frankreich, Großbritannien, Italien, den Staaten Nord- und Lateinamerikas und so weiter – versuchten die wenigen verbliebenen Liberalen, das freiheitliche Gedankengut am Leben zu halten.

Also, vieles klang damals so ähnlich wie heute, doch heute sind die Freiheitlichen etwas besser organisiert als in den 1930er Jahren29. Damals in den 1930er Jahren erfolgten die ersten zaghaften Schritte, um die versprengten Reste der Freiheitlichen zu sammeln. Im Jahre 1937 erschien Walter Lippmanns Buch „The Good Society“30. Die auffällige Resonanz des Buches unter dem weltweit verstreuten Häuflein der letzten Freiheitlichen war der Anlass, dass der französische Philosoph Louis Rougier dieses verbliebene Fähnlein der Liberalen nach Paris zu einer Konferenz einlud. Dieses Treffen vom 26. bis 30. August 1938 ging als das „Colloque Walter Lippmann“ in die Annalen ein und gilt vielen als die Geburtsstunde des Neoliberalismus31. Zu den Teilnehmern des „Colloques“ zählten unter anderem:

Raymond Aron, Roger Auboin, Louis Baudin, Marcel Bourgeois, Jose Castillejo, John Bell Condliffe, Auguste Detoeuf, Friedrich August von Hayek, Michael Heilperin, Bruce Hopper, Bernard Lavergne, Walter Lippmann, Étienne Mantoux, Robert Marjolin, Louis Marlio, Ernest Mercier, Ludwig von Mises, André Piatier, Michael Polanyi, Stefan Thomas Possony, Wilhelm Röpke, Louis Rougier, Jacques Rueff, Alexander Rüstow, Alfred Schütz und Marcel van Zeeland.

Dies waren zumeist Männer, die nach Ende des 2. Weltkriegs dafür fochten, die Nachkriegsordnung diesseits des „Eisernen Vorhangs“ freiheitlich zu gestalten. Männer, die in den 1920er Jahren in die Sozialismus-Debatten eingebunden waren und sich gegen die roten und braunen Fluten der totalitären Ideologien stemmten.

Das ‚Protokoll‘32 des ‚Colloques‘ liest sich streckenweise wie eine aktuelle politökonomische Diskussion. Die Diskussionsfelder des ‚Colloques‘ waren die Themen und Thesen des Buches „The Good Society“ – sind jene Themen wieder oder noch immer aktuell?

Auf jenem ‚Colloque‘ schlug der deutsche Emigrant Rüstow vor, dass sich die wenigen noch vorhandenen Freiheitlichen – trotz aller untereinander bestehenden (teilweise erheblichen) Differenzen – unter dem

Markennamen „Neoliberalismus“ sammeln sollten, um den ‚Ideen der Freiheit‘ wieder Gehör zu verschaffen. Im Rückblick vermerkte Rüstow 1959, dass das neoliberale Programm, das damals ab Ende der 1920er von ihm und seinen Freunden peu à peu konzipiert wurde, im Umfeld des damaligen Zeitgeistes eine reine Utopie war und eine Verwirklichung in jenen Tagen als chancenlos galt33.

Auf den ‚Markennamen‘ „Neoliberalismus“ einigten sich die Teilnehmer schließlich, trotz mitunter gravierenden Differenzen bei den Vorstellungen und Konzepten der Tagungsteilnehmer34. Das „Colloque Walter Lippmann“ war sozusagen die Urzelle, die Keimzelle der 1947 auf Initiative Friedrich August von Hayeks gegründeten „Mont Pèlerin Society“. Dies stellte Hayek selbst in einer Rede vor der „Mont Pèlerin Society“ heraus. Er verwies darauf, dass fünfzehn Teilnehmer des ‚Colloques‘ auch zu den Teilnehmern der Gründungsversammlung der „Mont Pèlerin Society“ zählten35.

21 Zu Rüstows harscher Kritik am „Laissez faire et laissez passer“ siehe bspw. Rüstow, Alexander: Das Versagen des Wirtschaftsliberalismus. Das neoliberale Projekt. Marburg 2001 (kommentierter Nachdruck der 2. Auflage von 1950) und Rüstow, Alexander: Die Religion der Marktwirtschaft. Münster 2001.

Zu den geistesgeschichtlichen Wurzeln als ein verbindendes Band jener Gruppe siehe Wulff, Manfred: Die geistigen Grundlagen und Quellen des Ordoliberalismus in den 30er und 40er Jahren in: Gauger, Jörn-Dieter/Weigelt, Klaus (Hg.): Soziales Denken in Deutschland zwischen Tradition und Innovation. Bonn 1990, S. 156-170.

Und zum Niedergang des Liberalismus in den Jahren nach Ende des 1. Weltkriegs siehe Hacke, Jens: Existenzkrise der Demokratie: Zur politischen Theorie des Liberalismus in der Zwischenkriegszeit. Berlin 2018.

22 Der Dresdener Vortrag wurde ursprünglich in den Schriften des ‚Vereins für Socialpolitik‘ publiziert und 1963 neu veröffentlicht; siehe Rüstow, Alexander: Rede und Antwort. 21 Reden und viele Diskussionsbeiträge aus den Jahren 1932 bis 1962. Ludwigsburg 1963.

23 So auch in einem Artikel der „Wirtschaftswoche“; siehe o. V.: Alexander Rüstow: Starker Staat in schwierigen Zeiten; https://www.wiwo.de/politik/konjunktur/oekonomen-der-krise-alexander-ruestow-starker-staat-in-schwierigen-zeiten/5141090.html.

24 Siehe Ebinger, Susanne: Alexander Rüstow und die Soziale Marktwirtschaft. Würzburg 1988.

25 Siehe dazu Klausinger, Hansjörg (Hg.): Machlup, Morgenstern, Haberler, Hayek und andere. Wirtschaftspublizistische Beiträge in kritischer Zeit (1931-1934). Marburg 2005.

26 Siehe oben Gliederungspunkt I.; der „schwarze Donnerstag“, der 24.10.1929 wird in Europa wegen der Zeitverschiebung oft „schwarzer Freitag“ genannt. Der eigentliche Paniktag an der New Yorker Börse war der 29.10.1929, deswegen spricht man in den USA sprichwörtlich vom „schwarzen Dienstag“ als eigentlichen Auslöser der Baisse.

27 Siehe Grözinger, Robert: Let’s have a Tea Party in the USA: Bürgerbewegung rechtsherum; in: eigentümlich frei, Heft 104, S. 26-29.

28 Siehe Hochreiter, Gregor: Krankes Geld – Kranke Welt. Analyse und Therapie der globalen Depression. Gräfelfing 2010.

Das „Hayek’sche Dreieck“ wurde von Hayek 1930 in einer Vortragsreihe an der ‚London School of Economics‘ (LSE) dargestellt; siehe Hayek, Friedrich August von: Preise und Produktion. Springer Verlag 1976 (Nachdruck der 1. Auflage von 1931).

29 So gibt es heute, international untereinander vernetzt, unter anderem die Mont Pèlerin Society (MPS), das European Center of Austrian Economics Foundation (ECAEF), die Friedrich-August-von-Hayek-Institutionen, die Ludwig-von-Mises-Institute (bspw. USA, Belgien, Brasilien, Deutschland, Polen) und etliche weitere Think-Tanks.

30 Lippmann, Walter: Die Gesellschaft freier Menschen. Bern 1945. Das englische Original („The Good Society“) wird seit Jahrzehnten immer wieder neu aufgelegt, die deutsche Ausgabe jedoch nicht. Doch da im Jahre 2018 Lippmanns Bestseller „Public Opinion“ nach vielen Jahren auch in Deutsch neu aufgelegt wurde (Lippmann, Walter: Die öffentliche Meinung: Wie sie entsteht und manipuliert wird. Frankfurt/M. 2018), wird vielleicht in Bälde auch eine Neuausgabe von „Lippmann, Walter: Die Gesellschaft freier Menschen“ erscheinen.

31 Siehe bspw. Reinhoudt, Jurgen / Audier, Serge: Neoliberalismus. Wie alles anfing: Das Walter Lippmann Kolloquium. Hamburg 2019. Für die damalige Wirkung Lippmanns auf die deutschen Ordoliberalen siehe Hacke,

Jens: Existenzkrise der Demokratie: Zur politischen Theorie des Liberalismus in der Zwischenkriegszeit. Berlin 2018.

32 Siehe Reinhoudt, Jurgen / Audier, Serge: Neoliberalismus. Wie alles anfing: Das Walter Lippmann Kolloquium. Hamburg 2019.

33 Siehe Rüstow, Alexander: Glückwunschadresse zu Wilhelm Röpkes sechzigstem Geburtstag; in Hunold, Albert (Hg.): Gegen die Brandung. Erlenbach-Zürich 1959, S. 3338.

34 Siehe Reinhoudt, Jurgen / Audier, Serge: Neoliberalismus. Wie alles anfing: Das Walter Lippmann Kolloquium. Hamburg 2019.

35 Siehe Hayek, Friedrich August von: Rede vor der Mont Pèlerin Society am 09.03.1984; ehemals unter: http://www.freitum.de/2015/07/friedrich-augustvon-hayek-rede-vor-der.html; als PDF-Manuskript gesichert.

III. Soziale Marktwirtschaft – das Konzept

„Prinzip der Marktwirtschaft:

Tu mir was Gutes – tu ich dir was Gutes.“

– WALTER WILLIAMS

1) „Wann“ und „Wie“

„Nimm das Recht weg – was ist dann ein Staat

noch anderes als eine große Räuberbande.“

– AUGUSTINUS VON HIPPO

a) Die zeitgeschichtlichen Wurzeln des Konzepts

„Gedanken sind zollfrei, aber man hat doch Scherereien.“

– KARL KRAUS

Die „soziale Marktwirtschaft“36 war die wirtschaftspolitische Konzeption der deutschen Neoliberalen, die sich nach Ende des 2. Weltkriegs in den drei Westzonen gegen planwirtschaftliche Vorstellungen und Praktiken wandten und stattdessen für ein freiheitliches Gemeinwesen eintraten37.

Nachkriegsordnungen wurden in oppositionellen Zirkeln im Umfeld von Universitäten – so bspw. in Freiburg im Breisgau – während der Herrschaft und mörderischen Barbarei der ‚braunen Sozialisten‘38 entworfen, diese wurden dann in den ersten Nachkriegsjahren fortentwickelt39. Prägend für die Entwürfe einer Wirtschaftsordnung der Nachkriegszeit war dabei innerhalb der „Freiburger Kreise“ der Zirkel um den Ökonomen Walter Eucken und den Juristen Franz Böhm. Die Motivation zur Teilhabe und Organisation solch oppositioneller Zirkel lag größtenteils in der christlichen Weltanschauung und dem Bejahen des christlichen Menschenbildes begründet. Bezüglich des Juristen Franz Böhm hat Traugott Roser dies anschaulich dokumentiert40.

Folgt man den Darlegungen Goldschmidts, dann wurde die Saat des Widerstands gegen die braunen Barbaren schon Anfang 1933 gelegt, so dass die Gemeinschaftsseminare der Juristen und Ökonomen zur Keimzelle der „Freiburger Kreise“ wurden. Goldschmidts Schaubild zu den „Freiburger Kreisen“ illustriert, dass die Schnittmengen zwischen der ‚Arbeitsgemeinschaft Erwin von Beckerath‘, dem ‚Bonhoeffer-Kreis‘ und dem ‚Freiburger Konzil‘ derart sind, dass die Historiker, Juristen, Ökonomen und Theologen als Mitglieder der drei ‚Kreise‘ interdisziplinär Hand in Hand gemeinsam wirkten. Neben den schon genannten Eucken und Böhm werden unter anderem der Jurist Erik Wolf, die Historiker Clemens Bauer und Gerhard Ritter, die Ökonomen Constantin von Dietze, Adolf Lampe und Leonhard Miksch und die Theologen Otto Dibelius und Helmut Thielicke als Mitglieder genannt. Dass die „Freiburger Kreise“ wiederum nur einen Ausschnitt des Freiburger Widerstands ausmachten, notierte Nils Goldschmidt ebenfalls41.

Der Marburger Soziologe Haselbach hingegen bestritt, dass die „Freiburger Kreise“ dem Widerstand zuzuordnen sind, die ‚Arbeitsgemeinschaft Erwin von Beckerath‘ verortete Haselbach sogar als „systemtreu“42.

Da im Archiv der Konrad-Adenauer-Stiftung – wie Walter Oswalt anmerkte – noch etliches Material zu den „Freiburger Kreisen“ der Auswertung harrt43, könnte es nützlich sein, jenes Material auszuwerten. Eventuell trügen die Ergebnisse dazu bei die Thesen Goldschmidts oder die Thesen Haselbachs zu erhärten. Zu den nicht bestreitbaren Tatsachen zählen jedoch die Denkschriften der „Freiburger Kreise“; insbesondere die Denkschrift des Bonhoeffer-Kreises „Politische Gemeinschaftsordnung, ein Versuch zur Selbstbesinnung des christlichen Gewissens in den politischen Nöten unserer Zeit“. Der Kernsatz jener Denkschrift lautete44:

„Es gibt keinen Dämon, der dringender der Zähmung und Fesselung bedürfte, als den Dämon der Macht“.

Ein Satz von zeitloser Gültigkeit!

Fakt jedenfalls ist es auch, dass nach dem Attentat vom 20. Juli 1944 ein großer Teil der Mitglieder der „Freiburger Kreise“ in die Fänge der Gestapo geriet, Mitglieder dadurch ums Leben kamen und andere derart misshandelt wurden, dass sie gesundheitlich schwer angeschlagen waren, so dass bspw. Adolf Lampe doch noch ein paar Jahre später den Folgen der Misshandlungen erlag.

36 Den Ausdruck schöpfte Alfred Müller-Armack und wurde erstmals verwandt in seinem Aufsatz „Wirtschaftslenkung und Marktwirtschaft“(Hamburg 1946), wieder abgedruckt in Müller-Armack, Alfred: Ausgewählte Werke, Bern 1976 – Band: Wirtschaftsordnung und Wirtschaftspolitik.

37 Siehe Lee, Byong-Chol: Wirtschaftspolitische Konzeption der Christlichen Demokraten in Südbaden 1945-1952. Freiburg 2000. PDF-Manuskript.

38 Eingangs wird in der Vorbemerkung auf einen Vortrag aus 2011 verwiesen, der den Anstoß zu diesem Text gab. Einige Personen, die 2011 den Vortrag, nebst den dazugehörenden Notizen lasen, mokierten sich über den Ausdruck ‚braune Sozialisten‘, die NSDAP habe nichts mit Sozialismus gemein.

Dass dem nicht so ist, darüber könnte man ein ganzes Buch verfassen. Doch es genügt der Hinweis, dass die politische Praxis der SED deutlich machte, dass eine Unterscheidung zwischen „nationalem“ und „internationalem“ Sozialismus unnötig ist, weil mit Beschluss vom 15.06.1946 die SED ehemaligen NSDAP-Mitgliedern den Weg in die SED öffnete, nationale Sozialisten konnten von da an umstandslos in den volksdemokratischen Sozialismus eintauchen; siehe Aly, Götz: Einleitung. Fretwurst der Deutsche; in: Volk ohne Mitte: Die Deutschen zwischen Freiheitsangst und Kollektivismus. Frankfurt/M. 2015, S. 7-29.

39 Beispiele für derartige Zirkel sind hier in diesem Kontext die „Freiburger Kreise“. Siehe bspw. AEU: 70 Jahre Denkschrift des Freiburger Bonhoeffer-Kreises; https://www.aeu-online.de/fileadmin/user_upload/pdf/publikationen/2015AEU_FD70_web.pdf, für eine kurze Beschreibung der Freiburger Kreise siehe o. V.: Freiburger Bonhoeffer-Kreis; https://wiki.de.dariah.eu/display/F1P/Freiburger+Bonhoeffer-Kreis.

Leugers schilderte, dass katholischer Widerstand (bspw. Pater Alfred Delp) durch den „Ausschuss für Ordensangelegenheiten“, dem nach der Spaltung der Fuldaer Bischofskonferenz die Bischöfe von Preysing und Diez nach Außen durch das gekonnte juristische Agieren Georg Angermaiers Schutz boten, die Kontakte zum Kreisauer Kreis und den Freiburger Kreisen organisierte, so dass katholischer und evangelischer Widerstand zusammenkamen; siehe Leugers, Antonia: Gegen eine Mauer bischöflichen Schweigens: Die Fuldaer Plenarkonferenzen 1933-1940 und die kirchenpolitische Konzeption des Ausschusses für Ordensangelegenheiten 1941-1945. Frankfurt/M. 1996.

Für einen Überblick der Vorstellungen der Widerstandskreise zur Staats- und Gesellschaftsordnung, bspw. des Bonhoeffer-Kreises, siehe Schulz, Günther: Die Gesellschaftsordnung in den Staatsentwürfen des deutschen Widerstands; in: Gauger, Jörn-Dieter/Weigelt, Klaus (Hg.): Soziales Denken in Deutschland zwischen Tradition und Innovation. Bonn 1990, S. 129-155.

40 Siehe bspw. Roser, Traugott: Protestantismus und Soziale Marktwirtschaft. Eine Studie am Beispiel Franz Böhms. Münster 1998.

41 Siehe Goldschmidt, Nils: Die Entstehung der Freiburger Kreise; https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=10c01462-70b1-360b-aceb-ae2c950e3ad8&groupId=252038.

Einen weiteren Überblick zum Widerstand in Südbaden gibt Lee im 1. Kapitel seiner Freiburger Dissertation, siehe Lee, Byong-Chol: Wirtschaftspolitische Konzeption der Christlichen Demokraten in Südbaden 1945-1952. Freiburg 2000. PDF-Manuskript.

42 Siehe Haselbach, Dieter: Autoritärer Liberalismus und Soziale Marktwirtschaft – Gesellschaft und Politik im Ordoliberalismus. Baden-Baden 1991.

43 Siehe Walter Oswalts editorische Bemerkung in Eucken, Walter: Ordnungspolitik. Münster 1999.

44 Zitiert nach Brakelmann, Günter: Aus der Zeit der Diktatur: Die Freiburger Denkschriften; in: Brakelmann, Günter / Friedrich, Norbert / Jähnichen, Traugott (Hg.): Auf dem Weg zum Grundgesetz. Beiträge zum Verfassungsverständnis des neuzeitlichen Protestantismus. Münster 1999. S 171-182.

b) Autoritärer Liberalismus oder starker Minimalstaat?

„Die Freiheit des Einzelnen braucht Grenzen,

damit die Freiheit Aller erhalten bleibt.“

– TOM BORG

Dass die damaligen Konzepte in Teilen unvollständig und wie ein Fragment wirken, ist hinlänglich verständlich, weil es während der braunen Unrechtsjahre in den Zirkeln der „Freiburger Kreise“ (die ‚Arbeitsgemeinschaft Erwin von Beckerath‘, der ‚Bonhoeffer-Kreis‘, das ‚Freiburger Konzil‘) nicht nur um Wirtschaftsfragen ging – und in den ersten Nachkriegsjahren zunächst – auch und besonders im eigenem sozialen Umfeld – handfestes Zupacken gefordert war, um Not und Elend erfolgreich zu begegnen.

Außerdem ist zu bedenken, dass Hans Gestrich bereits 1943 verstarb, Hans Großmann-Doerth 1944 den Kriegsverletzungen erlag, Adolf Lampe – wie schon erwähnt – doch noch 1948 an den Folgen der Misshandlungen der Gestapo-Haft verschied, Walter Eucken unerwartet 1950 auf einer Vortragsreise in London starb und ebenfalls 1950 Leonhard Miksch, der Nachfolger Euckens als Direktor des volkswirtschaftlichen Seminars, schon kurz nach Eucken verstarb, so dass wir folglich auch nicht wirklich etwas über die weiteren Ambitionen dieser Gruppe wissen können45.

Aus den oben zitierten Äußerungen Alexander Rüstows ist jedenfalls eindeutig ersichtlich, dass die deutschen Neoliberalen so etwas wie einen ‚starken Minimalstaat‘ anstrebten, der über den Einzelinteressen steht. Dieser Punkt war sozusagen Konsens, wie bspw. die Arbeiten von Heinemann und Holzwarth zur Freiburger Schule in Gänze46, Fischer zu Eucken47 und Zieschang zu Böhm48 zeigen. Dabei ist ein Dreh- und Angelpunkt des Konzeptes der Wettbewerb. Unter den Ordoliberalen herrschte weitgehende Einmütigkeit, dass es Aufgabe und Pflicht der Regierung ist, für eine funktionierende Wettbewerbsordnung zu sorgen, um Vermachtungen und Verkrustungen im Wirtschaftsalltag zu unterbinden49.

Zur effektiven Erreichung ihrer wirtschaftspolitischen Ziele setzten die Ordoliberalen auf die Zweiteilung der Wirtschaftspolitik: Auf eine langfristig anzulegende Ordnungspolitik und die tagespolitische Prozesspolitik. Der Wettbewerb als wichtige und notwendige staatliche Veranstaltung rückt sowohl langfristig als auch kurzfristig in den Vordergrund.

Franz Böhm fasste dies mit den Worten zusammen, dass der Wettbewerb ist50.

„das genialste Entmachtungsinstrument der Geschichte“

Franz Böhm gilt als der Vater des bundesdeutschen Wettbewerbsrechts51. Seine Erfahrungen aus der Zeit der Weimarer Republik als Referent in der Kartellabteilung des Reichswirtschaftsministeriums hatten Böhm geprägt. Damals waren Kartelle aufgrund eines Urteils des Reichsgerichts von 1897 legal. Die Folge jenes Urteils war, dass danach die deutsche Wirtschaft und Gesellschaft durch und durch kartellisiert wurde. Für das Jahr 1930 wurden – ohne die Kartelle der Landwirtschaft, der freien Berufe und des Bank-, Börsen-, Verkehrs- und Versicherungswesens – rund 2.100 Kartelle gezählt52. Die Vermachtungen, Verkrustungen und Stillstände in Wirtschaft und Gesellschaft, die aus Kartellierungen ersprießen, kannte Böhm folglich aus erster Hand, so dass er sich 1933 mit einer Arbeit zu diesen Problemfeldern habilitierte53. In der Bundesrepublik setzte Böhm dann im Zusammenspiel mit Ludwig Erhard, der die Kartelle kurz und bündig

„Feinde der Verbraucher“

nannte54, ein Wettbewerbsrecht durch, das dem Staat die Aufgabe zuweist, fairen Wettbewerb zu gewährleisten und dabei Kartelle und Vermachtungen zu verhindern.

Das Staatsbild der Ordoliberalen wurde verschiedentlich als „autoritärer Liberalismus“ betitelt. In dieser Form bspw. von Dieter Haselbach schon im Titel seiner Habilitationsschrift. Haselbach ist der Meinung, dass die Ordnungsvorstellungen der deutschen Neoliberalen der Nachkriegszeit – also der Ordoliberalen – nur mit einem autoritären Staat durchzusetzen sind. Dabei zeichnete er besonders Müller-Armack als jemanden, der seine Vorstellungen auch unter dem Nationalsozialismus hätte vorbringen können – Müller-Armack hätte in der NS-Ideologie einen Platz finden können. Also, für Haselbach sind die Ordoliberalen latent autoritär, wegen ihres Konzeptes, das nur autoritär ‚durch den Staat und für den Staat‘ durchzusetzen sei.55

Auch von liberaler Seite wird manches an der ‚Staatskonzeption‘ der Ordoliberalen skeptisch betrachtet. Als „autoritäre Staatskonzeption“ betitelte der 2017 verstorbene Ökonom Gebhard Kirchgässner die ordoliberalen Vorstellungen. Innerhalb solcher Systeme würde den Wissenschaftlern – so Kirchgässner – die gleiche nicht zu bewältigende Aufgabe zugeteilt, die durch Platon den Philosophen-Königen zugewiesen wurde56. Kirchgässner verwies darauf, dass diese Art von Kritik schon bei Karl Popper zu finden ist57. Und Michael von Prollius vermerkte unter Bezugnahme auf Beiträge aus den 1950er Jahren von Hans Hellwig und Volkmar Muthesius58,

„Die Ideen Böhms, Euckens und Miksch’ über Kartellpolitik und Leistungswettbewerb hätten unangefochten in der von Reichsminister Dr. Hans Frank herausgegebenen Schriftenreihe der Akademie für Deutsches Recht veröffentlicht werden können. … Alles vom Staat und durch den Staat, das ist die große Illusion, die einige Ordoliberale nähren“59.

Somit erbringt das Konzept des „Wettbewerbs als staatliche Veranstaltung“ letztlich nur eine staatliche Inszenierung, die ohne Umstände mit interventionistisch-sozialistischen Slogans und Vorstellungen rechter und linker Sozialisten in Einklang zu bringen ist. Es birgt – so Muthesius – die Gefahr in sich, dass die Übertreibung oder eine Verirrung der Wettbewerbspolitik zu einem

„Abschweifen von dem Pfad der Freiheit“

führen kann60.

So waren sich Muthesius und Hellwig61 beim Punkt Wettbewerb mit Hayek62 darin einig, dass für eine spezielle Kartell- und Wettbewerbsgesetzgebung kein Bedarf besteht. Um Wettbewerb zu sichern und Kartelle als illegal zu kennzeichnen, genüge ein Satz oder ein Zusatzparagraph, der im BGB ins vertragsrechtliche Regelwerk aufzunehmen ist63:

„Alle Verträge, die gegen den Wettbewerb verstoßen, sind nichtig!“

45 Walter Oswalt, Euckens Enkels, spekulierte in seinem Nachwort zu Eucken, Walter: Wirtschaftsmacht und Wirtschaftsordnung. Münster 2001, darüber, wie Walter Eucken – hätte er länger gelebt – wohl weiter vorgegangen wäre.

Doch die Form der posthumen Herausgabe (1952) der „Grundsätze der Wirtschaftspolitik“ Euckens deutet an, dass die Herausgeber – Euckens Frau und Karl Paul Hensel – Eucken nicht so ambivalent zu Markt und Freiheit wie Oswalt sahen.

46 Siehe bspw. Heinemann, Andreas: Die Freiburger Schule und ihre geistigen Wurzeln. München 1989 und Holzwarth, Fritz: Ordnung der Wirtschaft durch Wettbewerb. Entwicklung der Ideen der Freiburger Schule. Freiburg 1985.

47 Siehe bspw. Fischer, Thomas: Staat, Recht und Verfassung im Denken von Walter Eucken. Bern 1993.

48 Siehe bspw. Zieschang, Tamara: Das Staatsbild Franz Böhms. Kornwestheim 2003.

49 Siehe Eucken, Walter: Wirtschaftsmacht und Wirtschaftsordnung. Münster 2001 und Goldschmidt, Nils/Wohlgemuth, Michael (Hg.): Grundtexte zur Freiburger Tradition der Ordnungsökonomik. Tübingen 2008.

50 Siehe Böhm, Franz: Entmachtung durch Wettbewerb. Münster 2007.

51 Siehe o. V.: Franz Böhm gilt als Vater des deutschen Kartellrechts; https://www.wiwo.de/politik/deutschland/der-oekonom-franz-boehm-gilt-als-vater-des-deutschen-kartellrechts/5440462.html.

52 Siehe Hahn, Roland: Marktwirtschaft und Sozialromantik. Egelsbach 1993.

53 Böhm, Franz: Wettbewerb und Monopolkampf. Baden-Baden 2010 (Erstveröffentlichung 1933).

54 Siehe Erhard, Ludwig: Wohlstand für Alle. Düsseldorf 1964, 8. Auflage.

55 Siehe Haselbach, Dieter: Autoritärer Liberalismus und Soziale Marktwirtschaft – Gesellschaft und Politik im Ordoliberalismus. Baden-Baden 1991.

56 Siehe Kirchgässner, Gebhard: Wirtschaftspolitik und Politiksystem; in: Cassel, Dieter / Ramb, Bernd-Thomas / Thieme, Hans Jörg (Hrsg.): Ordnungspolitik. München 1988, S. 53-75.

57 Popper, Karl Raimund: Die offene Gesellschaft und ihre Feinde, Band 1: Der Zauber Platons. Bern 1980, 6. Auflage (englische 1. Auflage 1946/50).

58 Und zwar auf die Ausgabe Nr. 1 der Zeitschrift „Monatsblätter für freiheitliche Wirtschaftspolitik“ aus Mai 1955, Verweis siehe Prollius, Michael von: Mises hatte recht: kritische Sicht auf Ordo-Liberale; https://forum-freie-gesellschaft.de/mises-hatte-recht-kritische-sicht-auf-ordo-liberale/.

Der 1913 geborene Volkswirt Hans Hellwig und der 1900 geborene Jurist Volkmar Muthesius sind dem klassisch-liberalen Lager zuzurechnen.

59 Siehe Prollius, Michael von: Mises hatte recht: kritische Sicht auf Ordo-Liberale; https://forum-freie-gesellschaft.de/mises-hatte-recht-kritische-sicht-auf-ordo-liberale/.

60 Siehe Prollius, Michael von: Mises hatte recht: kritische Sicht auf Ordo-Liberale; https://forum-freie-gesellschaft.de/mises-hatte-recht-kritische-sicht-auf-ordo-liberale/, Für das Zitat siehe Muthesius, Volkmar: Augenzeuge von drei Inflationen. Frankfurt/M. 1973, 2. Auflage.

61 Siehe Prollius, Michael von: Mises hatte recht: kritische Sicht auf Ordo-Liberale; https://forum-freie-gesellschaft.de/mises-hatte-recht-kritische-sicht-auf-ordo-liberale/.

62