Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: GMEINER

- Kategorie: Krimi

- Serie: Postenkommandant Poldi Strobel

- Sprache: Deutsch

Ein Bombenkrater neben der Autobahn und Hunderte kleiner Leichenteile bilden den Beginn einer besonderen Tragödie. Ein Freund des Opfers liefert ein falsches Alibi. Bei seiner zweiten Vernehmung darauf angesprochen, zieht er zwei Waffen aus seinen Sakkotaschen und eröffnet das Feuer. Vier zum Teil schwer verletzte Beamte sind nur der Beginn einer blutigen Flucht und einer Menschenjagd, wie man sie in Österreich noch nicht gesehen hat. Inspiriert von wahren Begebenheiten.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 282

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Oskar Feifar

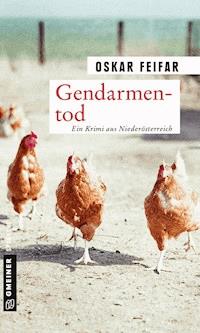

Gendarmentod

Kriminalroman

Zum Buch

Ein bombiger Einstand Bezirksinspektor Leopold Strobel hat es endlich getan. Er ist dem Ruf des Chefinspektors Travnicek gefolgt und zur Kriminalabteilung gegangen. Aber nur auf Probe. Immerhin ist es möglich, dass es ihm nicht gefällt. Und genau danach sieht es nach wochenlangem Dienst in einer Bank auch aus. Bis er schließlich einen Bankräuber zur Aufgabe überreden kann und dafür großes Lob seiner neuen Vorgesetzten erntet. So wird er mit anderen Aufgaben betraut und bekommt gleich einen grausamen Fall vorgesetzt: Neben der Autobahn finden Beamte einen Bombenkrater mit verstreuten Leichenteilen. Nachdem die Leiche identifiziert werden konnte, sucht Strobel im Umfeld des Toten nach Hinweisen auf den Mörder. Bis bei einer Befragung einer der Verdächtigen mehrere Polizisten erschießt und flieht. Eine der bisher größten Fahndungen der Republik wird gestartet und Strobel hat bald mehr Verantwortung als ihm lieb ist. Denn der Verdächtige zieht eine blutige Spur durch Niederösterreich und führt die Polizei ein ums andere Mal an der Nase herum.

Oskar Feifar wurde 1967 in Wien geboren und verbrachte dann Teile seiner Jugend im niederösterreichischen Weinviertel. Nach einer Ausbildung als Kellner und einigen Jahren auf Saison, die in quer durch Österreich und um die halbe Welt führten, wechselte er 1995 zur Exekutive und verrichtete zwölf Jahre lang seinen Dienst in Niederösterreich. Im Jahr 2008 übersiedelte der Autor nach Salzburg, wo er beim Landeskriminalamt tätig ist. Seit dem Jahr 2012 schreibt Feifar nebenberuflich seine Kriminalromane, rund um Postenkommandant Leopold Strobel.

Bisherige Veröffentlichungen im Gmeiner-Verlag:

Maulwurfhatz (2016)

Zwergenaufstand (2015)

Wer mordet schon in Salzburg? (2014)

Fingerspitzengefühl (2014)

Saukalt (2013)

Dorftratsch (2012)

Impressum

Besuchen Sie uns im Internet:

www.gmeiner-verlag.de

© 2017 – Gmeiner-Verlag GmbH

Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch

Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0

Alle Rechte vorbehalten

1. Auflage 2017

Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt

Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht

Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart

unter Verwendung eines Fotos von: © Gortincoiel / photocase.de

ISBN 978-3-8392-5468-4

Haftungsausschluss

Die Handlung basiert auf realen Begebenheiten, geht aber frei mit Personen, Daten und Ereignissen um.

Widmung

Für Giesela, Kathi, Peter und Kristin.

Vielen Dank für die schönen Zeiten, die wir mit euch erleben dürfen!

Kapitel 1

Die Wesensglieder des Menschen entwickeln sich in Siebenjahresperioden, sagen die Anthroposophen1. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wer die sind und was das heißen soll. Die Vorstellung, dass sich unser Geist und unser Körper alle sieben Jahre verändern, ist spannend. Aber bei manchen Menschen, die einen über Jahre hinweg begleiten, kaum beweisbar. Manch einer neigt zur Sturheit. Vielleicht aus Angst vor Veränderung, vielleicht aber auch, weil ihm gefällt, wie er lebt. Möglicherweise aber auch, weil er keine Idee hat, was er mit seinem Leben anderes anfangen soll. Wer weiß?

Henry Ford hat einst gesagt, dass wer immer tut, was er schon kann, immer bleibt, was er schon ist. Möglicherweise kannte der Leopold Strobel, seines Zeichens Kommandant auf dem Gendarmerieposten in Tratschen, diesen Spruch und tat nichts weiter, als ihn zu beherzigen, als er im Frühjahr 1973 zur Kriminalabteilung nach Wien wechselte.

Vielleicht lag es aber auch an den Veränderungen, die sich in den letzten Jahren in Tratschen ergeben hatten. Die waren weiß Gott nicht spurlos an ihm und den Ortsbewohnern vorübergegangen. Oder aber, er suchte einfach eine neue Herausforderung. So ganz genau lässt sich das heute nicht mehr sagen, warum der Mann sich zu diesem Schritt entschloss. Genauso wenig, wie ich dir sagen kann, ob es für den Strobel besser gewesen wäre, hätte er dem Bösen nicht so tief in die Augen geschaut, wie er es nach seinem Wechsel getan hat. Aber wie auch immer.

Jedenfalls hatte der Strobel seine Wahlheimat und die Dienststelle verlassen. Probeweise, für drei Monate, wie es zwischen ihm, dem Major Schuch, seinem momentanen Vorgesetzten, und dem Chefinspektor Travnicek, seinem zukünftigen Vorgesetzten, vereinbart war. Diese Probephase sollte sicherstellen, dass der Strobel seine neue Tätigkeit auch tatsächlich mochte, aber auch zeigen, ob er in die Mannschaft passte. Falls nicht, stand ihm der Weg zurück offen. Und weil der Strobel von je her ein Mensch gewesen ist, der so seine Probleme mit wichtigen Entscheidungen hatte, war ihm das sehr recht.

Allerdings liefen die Dinge am Anfang überhaupt nicht so, wie er sie sich vorgestellt hatte. Nichts war mit den großen Kriminalfällen quer durchs Bundesland Niederösterreich. Und schon gar nichts mit eigenen Ermittlungsakten. Der Herr Bezirksinspektor Strobel fand sich stattdessen in einer Situation wieder, mit der er nicht gerechnet hatte. Er musste sich ganz hinten anstellen. Wie ein Lehrbub quasi. Das war etwas, das ihm in seinem Alter gar nicht leicht fiel. Zwar musste er nicht für alle Kaffee kochen, aber so manche Tätigkeit, die er ausführen musste, war für ihn nicht besonders weit davon entfernt. Aber so ist das halt oft im Leben. Wenn du der Letzte in der Schlange bist, musst du nehmen, was von den Leuten vor dir keiner haben wollte. Und das ist logischerweise meistens nichts Gescheites.

Und so ist es halt dazu gekommen, dass der Strobel am Freitag, dem 08. Juni 1973, um halb drei am Nachmittag in der Filiale der Sparkasse am Kepplerplatz in Wien saß und alle fünf Minuten auf die Uhr schaute. Sämtliche Kreuzworträtsel in den Tageszeitungen waren gelöst, und es fehlte ihm eindeutig an einer sinnvollen Beschäftigung. Deshalb zog sich die letzte halbe Stunde seiner Schicht auch wie der sprichwörtliche Strudelteig. Wenn du dich jetzt fragen solltest, was genau der Strobel denn in dieser Bank zu tun gehabt hat, dann will ich dir das sehr gerne erklären.

Heutzutage glaubt ja ein jeder, dass es eine neue Entwicklung ist, dass immer mehr Leute mit ihrem Geld nicht auskommen. Aber das stimmt nicht so ganz. Auch damals hat es schon haufenweise Menschen gegeben, die von einem Monat zum nächsten nicht so recht gewusst haben, wie sie ihre Rechnungen bezahlen sollen. In der Weihnachtszeit verschärfte sich das Problem dann aufgrund der Geschenkewünsche der Familie. Das trieb den einen oder anderen dazu, auf die Bank zu gehen und einen »Hände-hoch-Kredit« aufzunehmen.

Aber eben nicht nur zur Weihnachtszeit. Damals waren Banküberfälle, speziell in Wien, von Jahr zu Jahr mehr geworden. Deswegen kam man in der Führungsebene der Polizei auf die Idee, in besonders gefährdete Banken Polizeibeamte zu setzen. Das wurde freilich auch publik gemacht, um so mögliche Missetäter abzuhalten. Schließlich gehörte die Prävention ja auch damals zu den Aufgaben der Exekutive. Aber wie dem auch sei.

Weil die Wiener Polizei damals nicht genügend Leute hatte, um diesen Plan umzusetzen, musste die Gendarmerie aushelfen. Inklusive die Beamten der Kriminalabteilung. Den Strobel als Neuling traf es dann halt als einen der Ersten. Seit einem Monat machte er das jetzt schon. Gefallen hat es ihm aber nicht, weil diese Tätigkeit aus seiner Sicht unglaublich fad war. Der einzige positive Aspekt an der Bewachungsgeschichte war, dass er freitags um 15 Uhr Dienstschluss hatte und keinen Wochenenddienst machen musste. An diesem Wochenende wollte er zusammen mit der Frau Doktor nach Tratschen fahren, um dort seine ehemaligen Kollegen zu besuchen.

Ungeduldig trommelte der Strobel mit den Fingern auf der Tischplatte herum und schaute abwechselnd auf den Eingang und auf seine Uhr. Sie schien still zu stehen. Und siehst du, zwei Minuten vor dem heiß ersehnten Dienstschluss ist es dann passiert. Murphy’s Gesetz quasi. Alles, was passieren kann, wird auch passieren. Und so war es jetzt auch. Und zwar in einem Moment, in dem der Strobel es gar nicht gebrauchen konnte. Ich meine, so einen Bankraub brauchst du eigentlich nie wirklich, aber so kurz vor Dienstschluss schon gar nicht.

Der Ordnungshüter war geistig schon im Wochenende, als er den Mann beim Eingang bemerkte, der gerade sehr umständlich versuchte, eine Strumpfmaske über sein Gesicht zu ziehen. Im ersten Moment kapierte der vom Sitzen müde Strobel gar nicht, was er da sah. Erst der laute Knall, den es gab, als der Maskenmann hereinstürmte und dabei mit der Schulter gegen die Glastür rannte, weckte ihn richtig auf. Aber da war es schon zu spät. Der Kerl stand schon mitten in der Bank und schrie: »Hände hoch, das ist ein Überfall!«

Dabei fuchtelte er mit einem Revolver wild in der Luft herum. So richtig beängstigend sah das allerdings irgendwie nicht aus. Schon deswegen nicht, weil die Strumpfmaske nicht so gut saß, wie sie sollte. Sie war eher kurz ausgefallen und reichte ihm nur bis unter die Nase.

Die beiden Kassiererinnen und die letzten beiden Kunden wurden trotzdem schlagartig stocksteif und leichenblass. Folgsam rissen sie die Arme in die Höhe. Nicht so der Strobel. Der saß an seinem Platz, stützte immer noch den Kopf auf die rechte Hand und rührte sich nicht. Nur mit der Fingertrommelei hörte er auf und starrte den Räuber überrascht an. Das klingt jetzt so, als wäre der Strobel voll der abgebrühte Hund gewesen. Ein cooler Typ quasi. Aber das war er ganz und gar nicht. Im Gegenteil. Starr vor Schreck war er und konnte deshalb gar nicht mehr tun, als den Mann überrascht anzuschauen. Der Räuber selbst schaute den Strobel genauso überrascht an. Weil der in seiner Haltung so gelangweilt wirkte, dass es dem bösen Buben glatt die Sprache verschlug.

Der Strobel überlegte, dass es wahrscheinlich besser war, sich nicht zu bewegen. Erschießen wollte er sich so kurz vor seinem freien Wochenende nämlich auf keinen Fall lassen. Die beiden Kassiererinnen und die Kunden sahen den Mann des Gesetzes auch ziemlich blöd an, weil er so gar nichts machte. Aber einmal ganz ehrlich, was hätte er auch tun sollen?

Gendarm hin und Bankbewachung her. So eine große Waffe, wie der Räuber sie hatte, treibt den meisten Menschen den Schweiß ins Gesicht und die heldenhaften Gedanken aus dem Kopf.

Freilich entging dem Strobel nicht, dass die Leute darauf warteten, dass er irgendwas machte oder sagte. Also tat er ihnen den Gefallen und sagte halt etwas. Und zwar das Erste, das ihm einfiel:

»Grüß Gott, der Herr. Wir sperren leider schon zu. Kommen S’ doch am Montag wieder.«

Ich schwöre dir, das hat er wirklich gesagt.

Worte, die auf den Maskenmann eine seltsame Wirkung hatten. Ganz abrupt hörte der damit auf, mit seinem Revolver herum zu wedeln, und glotzte mit leicht geöffnetem Mund ungläubig in Richtung Strobel. Ich glaube, der Kerl hatte eine genaue Vorstellung im Kopf gehabt, wie sein Überfall ablaufen sollte. Und in dieser Vorstellung hat der Strobel mit seinem komischen Verhalten keinen Platz gehabt.

Auf jeden Fall war der Räubersmann offensichtlich sehr verwirrt und kam voll aus dem Konzept. Irgendwie verständlich. Weil für so eine Situation hatte er sicher keinen Plan. Außerdem war er so nervös, dass der Strobel ihn einfach fragen musste:

»Ihr erster Bankraub? Oder?«

Dabei verzog er keine Miene. Auch seine Sitzposition veränderte er nicht. Die Tatsache, dass ihm der Maskierte eine Antwort schuldig blieb, interpretierte der Strobel als Zustimmung. Deshalb erklärte er seinem Gegenüber, dass er sich deswegen nicht zu genieren brauchte. Und das meinte er wirklich ehrlich. Immerhin war es ja auch für den Strobel das erste Mal, dass er sich mitten in einem Banküberfall wiederfand. Was er dem Mann dann auch gleich beichtete. Die übrigen Anwesenden konnten gar nicht glauben, was da vor ihren Augen und Ohren ablief.

Der Strobel seinerseits bemerkte, wie der Räuber immer unsicherer wurde, und führte das Gespräch weiter. Er fragte, ob er denn so viele Schulden habe, dass er so einen Blödsinn machen müsse, und redete ihm ins Gewissen. So von wegen, er solle sich überlegen, was seine Kinder in der Schule sagen sollen, wenn sie zukünftig nach dem Beruf vom Papa gefragt würden. Bankräuber vielleicht? Außerdem, so meinte der Strobel, mache sich so eine Tat im Lebenslauf nicht wirklich gut.

Der Maskenmann stand mit hängenden Schultern mitten im Schalterraum. Fassungslos hörte er dem Ordnungshüter zu, der ihm ganz ernst erklärte, dass es eine brotlose Kunst sei, an einem Freitagnachmittag eine Bank zu überfallen. So kurz vor dem Wochenende hätten viele Leute Geld abgehoben, und deswegen sei logischerweise fast keines mehr da.

Der Möchtegern Jesse James sagte immer noch kein Wort. Er stand nur da und zielte mit der großen Kanone in Richtung Strobel. Zumindest so ungefähr. Dabei wischte er sich ständig mit dem Handrücken über die Stirn. Anscheinend schwitzte er unter seiner Maske ganz schön.

Vor der Bank sammelten sich bereits etliche Schaulustige und glotzten bei den Fenstern herein. In einiger Entfernung waren die Sirenen der Streifenwagen zu hören, und dem Strobel war klar, dass er schnell eine Lösung herbeiführen musste. Und zwar, bevor seine Kollegen da waren und der Räuber vielleicht irgendeinen Blödsinn machte. Also gab er sich einen Ruck und würgte seine Angst hinunter. Er erklärte dem in der Zwischenzeit zu einem Häufchen Elend verkommenen Bankräuber, dass es sich nicht auszahlen würde, wegen ein paar tausend Schilling sieben oder acht Jahre ins Gefängnis zu gehen oder gar von der Polizei erschossen zu werden.

Die Worte erzielten mehr Wirkung, als er zu hoffen gewagt hatte. Denn plötzlich begann der Maskenmann tatsächlich zu weinen.

Das musst du dir einmal vorstellen! Da stand er nun mitten in der Bank, mit einer Maske auf dem Kopf, einem Revolver in der Hand und heulte. Unglaublich, aber wahr.

Der Strobel gab den Kassiererinnen und den Kunden Zeichen, sich langsam in Richtung Ausgang zu bewegen. Er selbst blieb auf seinem Stuhl hocken und machte weiter Konversation. Natürlich wollte er damit den Räuber von den vier Menschen ablenken, die gerade dabei waren, sich aus dem Staub zu machen. Wie ein Mantra betete er immer wieder die gleichen Sätze herunter. Dass das doch alles keinen Sinn habe, weil die Polizei sowieso gleich da sei und der Räuber seine Situation nicht noch schlechter machen solle.

Irgendwann fragte der Maskenmann dann kläglich, was er denn jetzt machen solle.

»Aufgeben«, sagte der Strobel. »Und zwar, bevor die Kollegen da sind und die Situation vielleicht eskaliert.«

Dann sagte er noch, der Mann solle die Maske abnehmen und ihm seinen Revolver geben, weil dann ganz sicher alles gut ausgehen werde. Außerdem, so fügte er noch hinzu, sei das ein Milderungsgrund für den Richter. Und stell dir vor, der Typ machte das wirklich. Da waren die Kassiererinnen und die Kunden allerdings schon draußen.

Der Strobel warf einen Blick auf die Waffe, die ihm der Bursche entgegenhielt, und sah, dass es ein Spielzeugrevolver war. Er holte seine Handschellen hervor und hielt sie dem Mann entgegen. »Schlüpf da bitte schnell rein«, sagte er freundlich zu ihm. Und wirklich wahr, der Bursche nahm die Handschellen und legte sie sich ohne Widerrede an.

Der Strobel, dem die Situation wie ein Traum vorkam und der sich lange nicht so entspannt fühlte, wie er es sich gewünscht hätte, beobachtete ihn dabei und betonte immer wieder, dass das eine gute Entscheidung gewesen sei. Der Räuber schluchzte vor sich hin und schaute drein wie der Krambambuli am Grab seines Herrchens.

Da packte den Strobel sogar ein bisschen das Mitleid. Er stand auf, ging zu dem Mann, holte ein Taschentuch hervor und reichte es dem heulenden Elend. In dem Moment stürmten auch schon vier Uniformierte mit Pistolen in den Händen in den Schalterraum. Sie hielten genau auf den Strobel zu, der ja noch immer den Spielzeugrevolver in der Hand hatte.

»Polizei! Waffe fallen lassen! Sofort! Runter auf den Boden mit dir!«, hörte er einen von ihnen brüllen und verstand nicht sofort. Der Räuber auch nicht, wie man seinem ausgesprochen blöden Gesichtsausdruck deutlich entnehmen konnte. Bevor der Strobel etwas sagen konnte, riss sein Gefangener die Hände mit den Handschellen in die Höhe.

»Nein! Halt! Ich bin der Räuber …«, rief er laut, und die Ordnungshüter blieben verwirrt stehen und machten ziemlich ratlose Gesichter. Trotz der wenig erheiternden Situation musste sich der Strobel das Lachen verkneifen, fand aber seine Sprache wieder und wies sich als Kollege aus.

Einer der Uniformierten sprach in sein Funkgerät, dass die Lage unter Kontrolle sei und sie mit dem Festgenommenen hinauskommen würden. Sie flankierten den immer noch weinenden Räuber und gingen in Richtung Ausgang. Der Strobel selbst bekam in diesem Moment derart weiche Knie, dass er zu seinem Schreibtisch gehen, sich setzen und ein paar Mal tief durchatmen musste. Sein Hirn spielte ihm derweil in den wildesten Szenen vor, was in der letzten halben Stunde alles hätte passieren können.

Als er die Bank dann schließlich verließ, standen vor der Tür eine ganze Menge Leute. Darunter auch schon einige von der Presse, die gerade dabei waren, mit den beiden Kunden und den Kassiererinnen zu reden. Kaum kam der Strobel aus der Bank, begannen einige der Umstehenden zu applaudieren und »Bravo« zu rufen. Die Reporter ließen ihre Gesprächspartner stehen, stürmten auf den völlig überraschten Strobel zu und bombardierten ihn mit Fragen. Gleichzeitig brach ein wildes Blitzlichtgewitter über ihn herein. Jetzt war der Mann im Zusammenhang mit der Presse ja schon einiges gewöhnt, aber das Tamtam übertraf für ihn alles bisher da gewesene. Von daher weigerte er sich einfach, irgendwas zu sagen, und suchte das Weite. Nicht zuletzt deshalb, weil er auf keinen Fall länger Dienst machen wollte, als nötig war, um den Papierkram zu erledigen.

1 Anthroposophie: eine von Rudolf Steiner begründete, spirituelle und esoterischeWeltanschauung, die versucht, Elemente des deutschen Idealismus, der Weltanschauung Goethes, der Gnosis, fernöstlicher Lehren sowie der naturwissenschaftlichen Erkenntnisse ihrer Zeit zu verknüpfen.

Kapitel 2

Obwohl der Strobel noch gar nicht so lange aus Tratschen weg war, fremdelte er ein kleines Bisschen, als er, gefolgt von der Frau Doktor, die Dienststelle betrat. Dieses Gefühl verstärkte sich, als er feststellte, dass der Schulz Berti, der während seiner Abwesenheit das Kommando hatte, hinter seinem Schreibtisch hockte. Das war etwas, das es normalerweise nicht gegeben hätte. Sein Platz war unantastbar gewesen. Persönliches Hoheitsgebiet quasi. Plötzlich nur noch Gast zu sein und auch als solcher empfangen zu werden, behagte dem Strobel nicht so recht. Anmerken ließ er sich das aber nicht.

Der Berti freute sich offenbar sehr über den Besuch und überschlug sich förmlich mit seinen Erzählungen, was in den letzten Wochen so alles passiert war. Besonders spannend fand der Strobel das allerdings nicht, weil es genau jene Dinge waren, die in Tratschen ständig passierten. Mit Ausnahme der Gewaltverbrechen natürlich. Die kamen eher selten vor. Und seit der Strobel nach Wien gegangen war, hatte es keine gegeben. Jetzt war es ja nicht so, als hätte der Strobel in dieser Zeit Gott weiß was erlebt. Ganz im Gegenteil. Er hatte sich ja überwiegend bei den Wachdiensten in der Bank gelangweilt, aber das, was ihm der Berti da erzählte, brachte sein Blut auch nicht in Wallung.

Vielmehr fragte er sich insgeheim, ob das tatsächlich jahrelang sein täglich Brot gewesen war, und wie es hatte sein können, dass er seinen Spaß daran gehabt hatte. Eine Überlegung, die klarerweise zu nichts führte. Zu seiner Erleichterung wurde der Berti in seinem Redefluss unterbrochen. Das Telefon läutete. Seine Frau wollte wissen, ob der Besuch schon da sei, und wann sie etwa mit ihnen rechnen konnte.

»In ungefähr zehn Minuten …«, antwortete der Berti. Dann schickte er den Strobel und die Frau Doktor voraus, weil er noch auf den Pfaffi warten musste. Also machten sich die beiden auf den Weg und schlenderten gemütlich die Hauptstraße entlang. Die wenigen Menschen, denen sie begegneten, begrüßten den Strobel freundlich. Manch einer war neugierig zu erfahren, wie es dem Ordnungshüter in der Großstadt so gefiel. Aber mehr als ein kurzer Small Talk wurde daraus nie. Der Strobel war deswegen fast ein bisschen traurig. Irgendwie hatte er geglaubt, dass seine Abwesenheit eine größere Lücke hinterlassen würde, als es tatsächlich der Fall zu sein schien. Gesagt hat er aber freilich nichts. Ich meine, wie hätte sich denn das angehört, wenn er deswegen herumgejammert hätte? Aber wie dem auch sei.

Als sie das Haus erreichten, erwartete sie dann allerdings eine Überraschung, die den Strobel wieder mit der Welt versöhnte. Es stellte sich nämlich heraus, dass er und die Frau Doktor nicht die einzigen Gäste waren. Der Konrad Christian, seines Zeichens Feuerwehrkommandant, und der Bürgermeister Fürnkranz – beide übrigens nebst Ehefrauen. Das Ehepaar Elsner. Und der Pfarrer Römer, der seinem Herzen offenbar einen Stoß gegeben und für diesen Anlass doch noch einmal in den Ort gekommen war. Besonders beim Anblick seines besten Freundes überkam den Gendarmen eine Rührseligkeit, die man ihm so nicht zugetraut hätte. Zumindest diejenigen nicht, die ihn nur oberflächlich kannten.

Die lange Geschichte kurz erzählt ist, dass der Abend ein voller Erfolg war. Und zwar in jeder Hinsicht. Die Frau Schulz hatte sich küchentechnisch wieder einmal selber übertroffen. Sie hatte einen Schweinebraten mit Semmelknödeln und Kartoffelsalat auf den Tisch gebracht, von dem der Strobel drei Wochen später noch schwärmen sollte. Die Frau Bürgermeister war mit einer Malakofftorte angerückt. Nach Urgroßmutters Rezept, wie sie stolz betonte, als sie ihm den Teller mit der unglaublich rumhaltigen Süßspeise in die Hand drückte. Und die Elsners hatten einige Flaschen ihres inzwischen schon berühmten Rotweins dabei. Das Ganze gespickt mit dem unglaublichen Humor vom Pfarrer Römer, den der Strobel so schmerzlich vermisst hatte, und dem Austausch verschiedenster Weltanschauungen. Ein Abend unter Freunden eben.

Es war bereits weit nach Mitternacht, als sich die Gesellschaft nach einer herzlichen Verabschiedung auflöste. Einzig der harte Kern, also genau gesagt der Strobel selbst und der Pfarrer Römer, dachten noch nicht ans Schlafengehen. Sie waren wild entschlossen, noch die letzten beiden übrig gebliebenen Weinflaschen zu leeren. Die Frau Doktor kapitulierte allerdings und zog sich ins Gästezimmer zurück, das die Hilde für sie gerichtet hatte. Die beiden Herren wollten die allgemeine Nachtruhe nicht stören und begaben sich deshalb hinaus in den Garten.

Der Strobel verkniff sich wohlweislich die Frage danach, warum sein Freund den Ort Hals über Kopf verlassen hatte. Er wusste, dass der Römer ihm das ohnehin nicht sagen würde. Deshalb vermied er, bei ihrem gemeinsamen Ausflug in die Vergangenheit auch den Sommer des großen Unwetters zu erwähnen. Es blieben auch so genügend Dinge übrig, die sich dazu eigneten, zwei Weinflaschen lang in Erinnerungen zu schwelgen.

Der Pfarrer Römer seinerseits verzichtete darauf, den Strobel danach zu fragen, wann der jetzt endlich seine Beziehung auf die nächste Ebene heben wolle. Was diese Frage anging, war Hochwürden nämlich ein gebranntes Kind und hatte sich schon einiges von seinem Freund anhören müssen. Von daher also ein klares Unentschieden bei den Themen, die nicht angesprochen wurden. Es graute bereits der Morgen, als der Gottesmann sich aufmachte, um seine Unterkunft im Pfarrhaus aufzusuchen.

Dem Verlauf der Nacht war es wohl geschuldet, dass der Strobel erst kurz vor dem Mittagessen den Weg aus den Federn fand. Bis zum späten Nachmittag war er dann für nichts zu gebrauchen. An diesem Sonntag lernte er zu schätzen, dass der Berti so leicht Kopfschmerzen bekam und deshalb immer einen großen Vorrat an Tabletten daheim hatte.

Kapitel 3

Als sich der Strobel am Montagmorgen auf den Weg nach Wien machte, fühlte er sich immer noch, als wäre eine Dampfwalze über ihn hinweggerollt. Das war, so glaubte er zu wissen, auch schon ein wenig auf sein Alter zurückzuführen. Die Zeiten, in denen er nächtelang feiern und am nächsten Tag arbeiten gehen konnte, als wäre nichts gewesen, waren offenbar vorbei. Jetzt kam er in die Phase, in der er für eine durchzechte Nacht mindestens drei Tage leiden musste. Aber, so dachte der Strobel, es spielte bei der Bankbewachung ohnehin keine Rolle, ob er ausgeschlafen war oder nicht. Die Wahrscheinlichkeit, dass gleich nach dem Wochenende schon wieder ein Räuber auftauchen würde, lag für ihn bei null. Von daher würde er sich ohne Weiteres ausruhen können. Immerhin hatte er einen Monat lang Gelegenheit gehabt, sich in der Kunst des Schlafens mit offenen Augen zu üben.

Kaum hatte er sein Auto im Hof der Rennwegkaserne abgestellt und sich in den dritten Stock geschleppt, kam alles anders. Der Chefinspektor Travnicek wartete nämlich bereits auf ihn. Und mit ihm die ganze Kollegenschaft und der Leiter der Kriminalabteilung, Oberst Ernst Kummer, höchstpersönlich. Um ihm zu seinem grandiosen Einsatz am vergangenen Freitag zu gratulieren, nämlich. Damit hatte der Strobel freilich nicht gerechnet. Umso mehr freute er sich, als er jetzt in die vielen freundlichen Gesichter seiner Kollegen blickte, die ihm überwiegend völlig neidfrei erschienen. Außer der Novotny vielleicht, der ziemlich weit hinten stand. Aber sicherlich nicht aus Neid, sondern eher aus Missgunst. Immerhin war er seit ihrer ersten Begegnung vor etwas mehr als zwei Jahren der erklärte Intimfeind vom Strobel. Von daher konnte er sich natürlich schlecht freuen.

Der Oberst Kummer hielt dann eine kurze Rede, in die er eine Menge Eigenlob packte, und die er, ganz im Stil eines Imperators, mit einer Ankündigung beendete. Du weißt schon, was ich meine. Diese Brot-und-Spiele-Politik. Der Herr Oberst erklärte, dass es zur Feier des Tages eine Leberkäsjause für alle geben werde, und ließ sich dafür mit einem kräftigen Applaus feiern. Jetzt kannst du denken, dass der Strobel ein bisschen undankbar gewesen ist, weil er seine Eindrücke vom Oberst später genau so beschrieb. Aber das war er nicht. Ich meine, er war vom Major Schuch in Sachen Theatralik schon ein bisschen was gewohnt. Aber was der Oberst da ablieferte, war noch einmal von ganz anderer Qualität.

Als sich die Versammlung dann auflöste, forderte der Travnicek den Strobel auf, mit in sein Büro zu kommen. Dort offerierte er ihm die zweite Überraschung des Tages: »Heute brauchst nicht in die Bank zu gehen, Strobel. Und morgen und übermorgen auch nicht. Ab jetzt darfst du mit den großen Jungs spielen …«

Während er diese Worte sagte, die für den Strobel, nebenbei bemerkt, doch sehr arrogant klangen, wuchtete er einen ansehnlichen Aktenstapel auf seinen Schreibtisch und schlug sogleich mit der flachen Hand darauf.

»Das, mein lieber Strobel, ist momentan unser großes Sorgenkind. Einbrüche!«

»… Einbrüche …«, wiederholte der Strobel und klang dabei anscheinend nicht besonders euphorisch. Weshalb der Travnicek noch etwas konkreter wurde:

»Eine Serie! Fünf Einbrüche in Villen, bei denen sich die Täter nicht mit Kleinzeug aufgehalten haben. Die Tresore haben sie mitgenommen! In jedem Einzelnen dieser Häuser. Vier davon haben wir schon gefunden. Gesprengt und leer …«

Er hatte den Aktendeckel geöffnet und dem Strobel einige Fotos von den völlig zerstörten Panzerschränken hingelegt.

»Da kannst dir was anschauen, da waren keine Amateure am Werk! Oh nein! So arbeiten heutzutage echte Profis. Keine verwertbaren Spuren und keine Verdächtigen.«

Der Strobel hörte gespannt zu, wusste aber nicht, wie er das Ganze kommentieren sollte. Also blieb er vorerst stumm. Nur zur Vorsicht, um zu verhindern, dass er eventuell Blödsinn redete. Eine Haltung, die dem Travnicek nicht zu gefallen schien.

»Gar nicht beeindruckt, Kollege Strobel? Oder ist dir Einbruch zu minder? Hast vielleicht gar geglaubt, du darfst gleich Mordfälle klären?«

Das hatte der Strobel freilich nicht geglaubt, und er beeilte sich deshalb, das auch zum Ausdruck zu bringen: »Nein! Natürlich habe ich das nicht geglaubt, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich dazu sagen soll. Mit Tresorknackern habe ich ja überhaupt keine Erfahrungen …«

»Geschenkt …«, unterbrach ihn der Chefinspektor mit einer lässigen Handbewegung und wirkte schon wieder viel entspannter. »Weißt’, Strobel, ich bin halt auch schon ein gebranntes Kind. Du hast ja keine Vorstellung, wie viele Kollegen zu uns kommen und dann gleich Ansprüche stellen. Noch bevor sie sich bewiesen haben. Aber so geht’s halt nicht. Alle hier haben ganz unten angefangen. Mit Bagatelldelikten. Vom Ladendiebstahl zum Handtaschenraub, wenn du so willst. Dir bleibt also eh schon einiges erspart, wenn du am Einbruchsakt mitarbeiten darfst. Verstehst?«

Klar verstand der Strobel. Der Travnicek war ja sehr deutlich gewesen. Was er sagen sollte, wusste er aber immer noch nicht und beschränkte sich daher auf ein Nicken. Gespannt wartete er darauf, dass der Travnicek weiterredete. Und der enttäuschte ihn nicht.

»Bis jetzt haben fünf Mann an der Sache gearbeitet. Die Kollegen Steinwender, Malz, Oberkofler, Kostelic und Novotny.«

Der Strobel spürte förmlich den lauernden Blick seines Chefs, als dieser den letzten Namen aussprach. Deshalb bemühte er sich um einen möglichst neutralen Gesichtsausdruck, während er darüber nachdachte, ob der Travnicek es tatsächlich so weit treiben würde, ihn mit dem Novotny zusammenzuspannen. Im Hinblick auf seinen neuen dienstlich zugewiesenen Freund war der nämlich nicht gerade seine Wunschbesetzung. Wenn du verstehst, was ich meine.

»Keine Sorge …«, riss ihn der Chefinspektor aus seinen Gedanken, »der Novotny wird nicht dein Partner werden. Ihr seid zwar in einer Arbeitsgruppe, aber dein Partner wird der Kollege Steinwender.«

Du glaubst gar nicht, wie erleichtert der Strobel sich in diesem Moment fühlte. Den Kollegen Steinwender kannte er zwar vom Sehen, hatte aber nie direkten Kontakt mit ihm gehabt. Von daher war der Strobel da komplett vorurteilsfrei.

»Komm, ich stell dich ihm vor …«, sagte der Travnicek und war flugs draußen bei der Tür, um zwei Räume weiter bereits wieder abzubiegen. Der Kollege Steinwender gab sich dann zwar freundlich, aber eher gelangweilt. Das verunsicherte den Strobel ein klein wenig. Woher hätte er auch wissen sollen, dass der Mann, der ihn von der Figur her sehr an den Berti erinnerte, vom Wesen her das genaue Gegenteil war. Der Berti hatte beim leisesten Anzeichen von Stress Kopfschmerzen bekommen. Wogegen sich der Steinwender im Laufe ihrer Zusammenarbeit als ausgesprochene Robustnatur ohne Nervenkostüm, dafür mit gesegnetem Appetit erwies. Wunder war es aber keines, dass den Mann nichts mehr erschüttern konnte. Wie viele Jahre er genau dabei war, musste er selber nachrechnen, und er stand kurz vor seiner Pensionierung.

»Na dann, gutes Gelingen die Herren«, meinte der Chefinspektor, drehte sich um und ging.

»Servus«, sagte der Steinwender und hielt dem Strobel die Hand hin. »Ich bin der Georg. Aber alle nennen mich Schurli …«

Dem Strobel gefiel der kräftige Handschlag des Mannes, und er erwiderte den Gruß: »Ich bin der Leopold. Mich nennen’s alle Poldi …«

Das wars dann zum Thema Konversation. Zumindest fürs Erste. Der Strobel stand mit dem Aktenpaket unter dem Arm da und wartete. Worauf, wusste er selbst nicht so genau zu sagen. Auch dann nicht, als sein neuer Kollege eben diese Frage stellte: »Worauf wartest denn, Burli? Schau her, der Schreibtisch ist frei.«

Er deutete auf den linken Tisch, der tatsächlich sehr verlassen wirkte.

»Da kannst dich hinsetzen. Sessel hast du halt im Moment noch keinen. Und eine Lampe auch nicht. Besorgen wir alles morgen. Ist ja quasi dein erster Tag, und in zwei Stunden gibt’ s die Jause.«

»Ja, aber wir haben da doch diesen Akt…«, setzte der Strobel zu einem vorsichtigen Einwand an, wurde aber sogleich vom Steinwender unterbrochen: »Jaja, ich weiß. Der wichtige Akt. Aber glaub’ mir, die Einbrecher werden das Zeug über Nacht nicht zurückbringen. Wir müssen also morgen auch noch suchen. Verstehst? Außerdem ermitteln unsere Kollegen sowieso fleißig.«

Damit schien das Thema für ihn erledigt zu sein. Er nahm den Autoschlüssel vom Tisch und marschierte am staunenden Strobel vorbei. Zwischen Tür und Angel blieb er dann noch einmal stehen.

»Was ist, Burli? Kommst du oder bist festgewachsen?«

Bei dieser Anrede zog es dem Strobel die Kopfhaut zusammen, und er überlegte kurz zu protestieren, beschloss aber, die Sache bei nächster Gelegenheit zu thematisieren. Immerhin, so dachte der Strobel, redete er den Kollegen Steinwender auch nicht mit Opa an. Für den Moment beließ er es dabei und fragte nur: »Wo fahren wir denn hin?«

»Zum Brandtner. Den Leberkäs holen.«

Ich glaube, der Strobel hätte es nicht aufgeschoben, den Steinwender darauf aufmerksam zu machen, dass ihm diese Anrede nicht passte, wenn er auch nur geahnt hätte, welchen Spitznamen sich die übrigen Herren deswegen für ihn ausdachten. Weil für den Rest der Truppe war er schon bald nicht mehr der Strobel, sondern das »Schurli-Burli«. Aber wie dem auch sei.

Sein erster Tag als Erhebungsbeamter verging mit dem Kennenlernen seiner neuen Kollegen. Das waren immerhin 30 Mann, deren Namen er sich im ersten Anlauf nicht merken konnte. Die Mehrzahl der Herren ist dem Strobel offen und freundlich gegenüber getreten. Es gab aber auch welche, bei denen er nicht das Gefühl bekam, besonders willkommen zu sein. Einer davon war freilich der Novotny, der sich nicht einmal bemühte, seine Abneigung zu verbergen.

Die Leberkäsjause zog sich wegen der vielen Gespräche, die er führen musste, ein wenig in die Länge. Das bemerkte der Strobel allerdings erst, als der Chefinspektor Travnicek auf ihn zukam, um ihn nach seinen ersten Eindrücken zu fragen und ihn nach Hause zu schicken.

»Ich glaube, das war genug Neues für einen Tag. Oder? Mach Schluss für heute, Strobel. Ab morgen beginnt für dich der Ernst des Lebens.«

Ein Satz, der in den nächsten Tagen den Status einer Prophezeiung erhalten sollte. Aber das konnte der Strobel natürlich nicht ahnen. Beschwingt und und gut gelaunt besorgte er noch eine Flasche Rotwein, bevor er sich auf den Heimweg machte, um der Frau Doktor seinen Tagesablauf zu schildern. Und zwar bis ins kleinste Detail. Wie aufgezogen redete er, wie die Frau später erzählte. Und die Aufregung, die mit dem ersten Schritt in einen neuen Lebensabschnitt verbunden war, stand ihm dabei deutlich ins Gesicht geschrieben.

Kapitel 4

Müde vom durchwachten Nachtdienst, steuerte Revierinspektor Jürgen Kleinschmidt den Dienstwagen durch den frühen Morgen dieses 13. Juni 1973. Vom Beifahrersitz drang das leise Schnarchen seines Kollegen, Revierinspektor Hans Sampl, den die Müdigkeit dahingerafft hatte. Kein Wunder, wenn man bedenkt, dass sie seit einigen Stunden Streife fuhren und nichts, aber auch rein gar nichts geschehen war. Vor allem die Fahrten auf der menschenleeren Süd-Autobahn hatten es da in sich. In immer gleichbleibendem Tempo, ständig geradeaus, begleitet vom monotonen Brummen des Motors. Die einzige akustische Abwechslung waren die Dehnungsfugen zwischen den Betonplatten. Da durften einem als Beifahrer die Augen schon einmal zufallen.

Jürgen Kleinschmidt war freilich auch kein Supermann und deswegen ebenfalls krampfhaft darum bemüht, die Augen offen zu halten. Sein Rezept war das Auswendiglernen der Kilometertafeln. Das war auch der Grund, warum er mit dem cremefarbenen Puch 500 so weit rechts fuhr. Nämlich, um die kleinen blauen Tafeln besser sehen zu können. Ob er die verbogene Leitschiene und das große Loch im Boden übersehen hätte, wenn er ganz normal gefahren wäre, kann ich dir nicht sagen. So aber wurde er gleich darauf aufmerksam, als er sich der Brücke näherte, die sich bei Guntramsdorf über die Autobahn spannte.

Da war er gleich wieder putzmunter, der Revierinspektor Kleinschmidt. Das kannst du ruhig glauben. Deshalb lenkte er den Wagen auf den Pannenstreifen und hielt an. Sein Kollege erwachte sofort und wollte wissen, warum er stehengeblieben war.

»Da schau … die Leitschiene … da muss was passiert sein …«