Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Gmeiner-Verlag

- Kategorie: Krimi

- Serie: Postenkommandant Poldi Strobel

- Sprache: Deutsch

Tratschen 1971. In dem kleinen Ort in der Provinz wird der aktenkundige Fritz Fellner erhängt im Wald aufgefunden. Was auf den ersten Blick wie Selbstmord aussieht, entpuppt sich als rätselhafter Mord, der in dem ach so biederen Ort einen ungeahnten Skandal ans Tageslicht bringt. Es zeigt sich, dass nicht nur die guten Sitten offensichtlich zu wünschen übrig lassen, sondern auch das dörfliche Miteinander nicht das ist, was es zu sein scheint …

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 362

Veröffentlichungsjahr: 2013

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Oskar Feifar

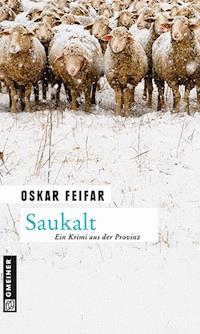

Saukalt

Personen und Handlung sind frei erfunden.

Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen

sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.

Besuchen Sie uns im Internet:

www.gmeiner-verlag.de

© 2013 – Gmeiner-Verlag GmbH

Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch

Telefon 0 75 75/20 95-0

Alle Rechte vorbehalten

Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt

Herstellung: Julia Franze

Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart

Für Gabi und Rudi

1

Mit dem Winter ist das so eine Sache. Manche Menschen lieben die kalte Jahreszeit, manche nicht. Ich glaube, das richtet sich in erster Linie danach, wo du bist. Weil in den Bergen ist der Winter wahrscheinlich schöner als irgendwo im Flachland. Die verschneiten Gipfel rundum, das Skifahren und so, das macht so einen Winter gefühlsmäßig kürzer und damit leichter erträglich. Wenn du allerdings mit dem Wintersport nicht wirklich etwas am Hut hast, ist der Winter einfach nur kalt. Seien wir uns einmal ehrlich. Kein Mensch braucht Schnee, wenn er keinen Wintersport treibt. Wozu auch? Wegen der schönen Optik, wenn alles weiß ist? Die hat sich nach ein paar Tagen abgenutzt. Im Gegensatz zur Kälte. Die bleibt. Bei anderen Jahreszeiten ist es egal, ob du Sport treibst oder nicht. Nimm zum Beispiel den Frühling her. Auf den freut sich fast jeder. Aber wie dem auch sei. Im niederösterreichischen Weinviertel gibt es jedenfalls keine Berge, und Skifahren kannst du dort auch nicht wirklich. Höchstens Langlaufen. Die Landschaft ist relativ flach und mancherorts leicht hügelig. Weit und breit keine Skipisten. Da musst du schon ein schönes Stück weit fahren, bis du zu einem Skigebiet kommst. Rund um den Ort Tratschen gab es damals freilich auch nichts, das den Winter hätte attraktiv machen können. Da blieb nicht viel übrig von der sommerlichen Idylle, wenn die unzähligen Kirschbäume entlang der Landstraßen sich in blattlose hölzerne Gerippe verwandelten, und die Felder ringsherum anstelle von Mais und Sonnenblumen nur noch Flächen brauner Erde waren. Ehrlich gesagt erschien die Gegend dann ziemlich trostlos. Und es gab viel Gegend in dieser Gegend. Von daher natürlich auch viel Platz für Trostlosigkeit. Das ist einem damals, im Jahr 1971, vielleicht noch viel schlimmer vorgekommen als heutzutage. Weil damals ist Tratschen, bedingt durch seine Nähe zum Eisernen Vorhang, fast so etwas wie das Ende der Welt gewesen. Die Krähen unterstrichen den trostlosen Eindruck. Von den Viechern gab es so viele, dass du an manchen Stellen anstatt des Erdbodens nur große schwarze, sich bewegende Flecken sehen konntest. Wie in diesem Hitchcock-Film. Auch auf den Kirschbaumgerippen saßen sie in rauen Mengen, krähten vor sich hin und leisteten ihren Beitrag zur Atmosphäre der Einsamkeit. Man könnte auch sagen, durch die Vögel wurde alles ein bisschen düsterer. Menschen hast du im Winter nicht mehr viele auf den Straßen gesehen. Es war halt ein Gebiet, wo die Leute hauptsächlich von der Landwirtschaft lebten. Und was der Bauer im Winter macht, wissen die wenigsten. Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Damals, als Kind, habe ich darüber nicht nachgedacht und heute ist es mir egal. Irgendwas werden sie schon tun, die Bauern. Damals sind sie im Winter jedenfalls so gut wie unsichtbar geblieben. Genau wie der Straßenverkehr. Der fand in der kalten Jahreszeit nämlich auch so gut wie gar nicht statt. Nur alle heiligen Zeiten ist einmal ein Auto durch Tratschen gekommen. Dazu musst du allerdings wissen, dass es damals noch nicht ganz so viele Automobile gab. Vielleicht, weil es sich die Leute besser überlegt haben, ob sie für ein Auto einen Kredit aufnehmen wollten. Vielleicht aber auch deshalb, weil es noch nicht gang und gebe war, dass eine Familie zwei oder mehr Autos hatte. Heutzutage ist es kein Thema mehr, dass jedes Familienmitglied sein eigenes Vehikel haben muss. Wahrscheinlich, weil das Leasing erfunden wurde. Das ist wirklich eine ganz tolle Sache. Da kann sich jeder ein Auto kaufen, der glaubt eines zu brauchen. Bei vielen dieser Firmen musst du noch nicht einmal eine Anzahlung machen. Das ist schon eine wunderbare Errungenschaft, gar keine Frage. Am besten finde ich allerdings, dass du trotz Leasing keine Schulden hast. Zumindest behaupten Leute, die Leasingverträge haben, oft, dass sie keine Schulden haben. Wieso das so ist, kann ich allerdings nicht erklären. Vielleicht liegt es daran, dass viele irgendwann ihre Raten nicht mehr zahlen können. Wer weiß? Überhaupt hat sich die Einstellung zum lieben Geld im Laufe der Jahre offensichtlich stark verändert. Während damals nur die in Urlaub gefahren sind, die es sich auch tatsächlich leisten konnten, fahren heute so ziemlich alle. Angeblich soll es sogar Menschen geben, die Kredite aufnehmen, um in der Weltgeschichte herumfliegen zu können oder einen Skiurlaub zu machen. Heute denkt sich auch keiner was, wenn er sein Konto um drei Monatsgehälter überzieht. Im Gegenteil, wenn du mit den Leuten redest, tun die wirklich so, als wäre es ihr Geld, das sie da ausgeben. So etwas wäre damals undenkbar gewesen. Aber wie dem auch sei. Jedenfalls gibt es heutzutage viel mehr Autos, und die ländliche Gegend wirkt nicht mehr ganz so menschenleer wie damals. Vor 40 Jahren hast du im Winter geglaubt, dass alle entweder gestorben oder mit den Vögeln in den Süden gezogen sind. So wenig hat sich da gerührt. Wie in einer Geisterstadt bist du dir da als Fremder in Tratschen vorgekommen. Zumindest was die Nachmittage und Abende anging. Am Vormittag gingen die Leute wenigstens noch einkaufen. Aber am Nachmittag hast du fast niemanden mehr auf der Straße gesehen. Die Wochenenden und die Feiertage waren freilich eine Ausnahme. Da hat sich schon ein bisschen was getan. Vor allem an den Sonntagen. Weil den Kirchgang haben die Tratschener freilich auch im Winter nicht abgeschafft. Und den Frühschoppen danach auch nicht. So wirklich vom Hocker gerissen hat das zwar auch niemanden, aber wenigstens rührte sich ein bisschen was. Zumindest mehr als unter der Woche. Was hätte sich wochentags auch tun sollen? Die Zuckerrübenernte war um diese Jahreszeit schon lange vorbei. Genau wie die Weinlese. Damals wie heute. Von daher gab es nicht wirklich einen Grund, vor die Tür zu gehen und sich in der Kälte eine rote Nase zu holen. Vor Weihnachten waren sowieso alle mit diversen Vorbereitungen auf das bevorstehende Fest beschäftigt. Strohsterne für den Weihnachtsbaum herstellen, Kekse backen, kleinere Geschenke basteln und was weiß ich noch alles. Natürlich darfst du auch das Besinnen nicht vergessen. Damit waren damals auch viele Menschen beschäftigt. Zumindest im Advent. Irgendwie glaube ich, dass die Menschen im Laufe der Jahre vergessen haben, dass die Weihnachtszeit eine besinnliche sein soll. Da geht es jetzt noch viel hektischer zu als das ganze Jahr über. Weil zu all der Arbeit kommen jetzt auch noch die weihnachtlichen Verpflichtungen. Immerhin müssen ja die Wünsche der Familie befriedigt und Punsch und Glühwein auf sämtlichen Weihnachtsmärkten verkostet werden. Das ist Stress pur. Zum Besinnen bleibt da keine Zeit. In Tratschen waren die Mitglieder vom Ortsbildverschönerungsverein vermutlich die Einzigen, die keine Ruhe hatten, weil sie sich Neues fürs kommende Frühjahr ausdenken mussten. Das war eine wahnsinnig verantwortungsvolle Sache, die man nicht auf die leichte Schulter nehmen konnte. So ein Ort wollte schließlich gut präsentiert sein. Da und dort ein paar Blumen zu pflanzen, reichte sicher nicht aus. Dementsprechend ernst gingen die Damen und Herren auch an ihre Tätigkeit heran. Für ihre Erzfeinde, die Ortsbildverschandler, war dafür bis zum Frühjahr so etwas wie Schonzeit. Die zahlreichen Fußballfans hatten freilich keine gute Zeit. Im Winter wird ja bekanntlich nicht so viel gespielt. So blieb den Ballverrückten nichts anderes übrig, wie am Sonntag nach der Kirche im Wirtshaus Kartenspielen zu gehen. Ich meine, die ersten ein oder zwei Wochen nach dem Ende der Meisterschaft redeten sie normalerweise noch über die vergangene Saison, aber das wurde natürlich auch bald fad. Im Jahr 1971 gab es über die abgelaufene Meisterschaft sowieso nicht viel zu sagen, weil der FC Tratschen ab Juni nicht mehr mitgespielt hatte. Nach dem Tod vom Höllerer Hans, der die Mannschaft trainiert hatte, war nichts mehr mit dem Spielen, und der Verein wurde Letzter in der Tabelle. Ein herber Rückschlag in der Vereinsgeschichte. Gar keine Frage. Ausgerechnet zu einer Zeit, in der es stetig bergauf gegangen war mit dem Verein, hatte der Höllerer sterben müssen. Eine echte Katastrophe für die Mannschaft. Aber so ist es eben gewesen. Jetzt könnte man meinen, dass die Vorkommnisse rund um den Trainer und den pädophilen Bürgermeister genügend Gesprächsstoff für lange Winterabende hergegeben haben. Immerhin war es wegen der Angelegenheit zu einem ziemlichen Gemetzel gekommen, bei dem vier Menschen ihr Leben verloren. Aber nichts da. Die Tratschener breiteten, wie schon so oft in der Geschichte des Ortes, den Mantel des Schweigens über diese Vorfälle aus und verloren schon nach einigen Wochen öffentlich kein Wort mehr darüber. Hinter vorgehaltener Hand tuschelte man natürlich schon immer wieder. Aber nie öffentlich. Nach außen hin war es fast so, als hätten diese Personen nie existiert, und die oberflächliche Ruhe kehrte wieder ein. Vor etwas mehr als zwei Monaten hatte schließlich auch der dicke Pfarrer Römer seinen Protest aufgegeben und wieder angefangen, am Sonntag Messen zu lesen. Das hatte er vorher nämlich eine Zeit lang nicht mehr gemacht, weil er der Meinung war, dass die Ortsbewohner erst einmal in sich gehen und über ihren Glauben nachdenken sollten. Das hatte ganz schön für Aufsehen gesorgt. Ob er davon überzeugt war, dass sich die Menschen im Ort wirklich geändert hatten oder ihm einfach nur fad geworden ist, blieb allerdings sein Geheimnis. Jedenfalls nahm er seine Arbeit wieder auf und predigte genauso schön wie eh und je. Nachdem alle Leichen beerdigt und der Medienrummel vorbei war, hatte sich alles langsam wieder normalisiert. Und ›Normalisieren‹ hieß in Tratschen eben, dass man über Vergangenes nicht mehr sprach. Weil auch totschweigen ist eine Art, mit dem Unheil umzugehen. Das ist nicht nur damals und nicht nur in Tratschen so gewesen. Auch heute neigen die Menschen vielerorts dazu, schlimme Ereignisse einfach totzuschweigen. Wenn man so will, war die Wahl vom neuen Bürgermeister der letzte Akt in dem Stück. Das Rennen machte der Fürnkranz Josef. Aber nicht nur, weil er der einzige Kandidat war, sondern auch, weil er sehr beliebt war im Ort. Kein Wunder bei seiner Frohnatur. Er war stets freundlich und hatte immer ein offenes Ohr für die Sorgen und Nöte seiner Mitbürger. Schon während seiner Zeit im Gemeinderat gingen die Leute lieber zu ihm als zum Friedel. Der war nämlich als Bürgermeister nicht besonders beliebt. Von daher hatte es im Ort schon zu seinen Lebzeiten viele gegeben, die meinten, dass der Fürnkranz Josef ein viel besserer Bürgermeister wäre. Will heißen, dass es keine Rolle gespielt hätte, wenn sich noch ein zweiter Kandidat gefunden hätte. Der Fürnkranz Josef wäre sicher auch dann Bürgermeister geworden. Ohne Gegenkandidaten war es natürlich weit einfacher für ihn. Und für die Wähler, die sich keine Gedanken über die Abgabe ihrer Stimmen machen mussten, auch. Sei’s drum. Jedenfalls war es, nach außen hin, wieder gewohnt friedlich, und der Inhalt des Dorftratsches drehte sich um meist harmlose Dinge. Weil abgewöhnt hatten sich die Menschen die Tratscherei freilich nicht. Sie war ja immer noch die einzige Abwechslung. Da konnten die Vorkommnisse des Sommers auch nichts dran ändern. Und die Predigten vom Pfarrer Römer auch nicht. Es liegt halt in der Natur des Menschen, sich unentwegt Gedanken darüber zu machen, was andere so treiben. Wer betrügt seine Frau, wer pantscht seinen Wein, wessen Ehe droht zu scheitern, wer hat wann, wo, was, zu wem oder über wen gesagt. Wer schimpft über wen. Wer ist wahrscheinlich schwanger oder wird es bald sein, und so weiter. Alles Themen, die sich wunderbar eignen, um den Tag einer gelangweilten Hausfrau zu verkürzen. Natürlich war das Kaufhaus vom Hörmann immer noch der Treffpunkt all der Tratschweiber. Und was dort so hinter vorgehaltener Hand an Wahrheiten und Halbwahrheiten verkündet wurde, war für die Leute im Ort jedenfalls viel spannender als alles andere, was auf der Welt passierte. Ich meine, wie wichtig kann es für die Tratschener schon gewesen sein, was im Rest der Welt damals so geschehen ist? Dabei finde ich persönlich manches davon gar nicht so uninteressant. Weil politisch hat sich damals unheimlich viel getan. Immerhin bekamen die Frauen in der Schweiz damals das aktive und passive Wahlrecht, die Vereinigten Arabischen Emirate wurden gegründet und sind, zusammen mit Katar, Bhutan, Bahrain und dem Oman, Mitglied der Vereinten Nationen geworden, Greenpeace und Ärzte ohne Grenzen wurden gegründet, in der Türkei gab es einen Militärputsch und, und, und. Nicht zu vergessen, dass 1971 das Jahr gewesen ist, in dem der Speiseplan der Europäer revolutioniert wurde, weil McDonald’s am 4.Dezember in München seine erste Filiale in Deutschland eröffnete. Ja, es tat sich so einiges. Aber all das ging an den Bewohnern des Mikrokosmos Tratschen ziemlich spurlos vorüber. Na ja, wie dem auch sei, ich will ja kein Geschichtsreferat halten, sondern von einem Vorfall erzählen, der in Tratschen für Aufsehen sorgte und wieder ein paar Menschen das Leben kostete. Angefangen hat alles am 8. Dezember 1971. Ein Advent, der in die Geschichte von Tratschen eingehen sollte wie kein zweiter.

2

Ein sehr kalter und trüber Dezembertag war das damals. Es hatte schon ein wenig geschneit, und alles sah aus, als wäre es angezuckert und wirkte trotzdem irgendwie trostlos. Vielleicht kennst du das ja, wenn alles grau in grau ist und du fast Depressionen bekommst, wenn du zum Fenster hinausschaust. So nah am Eisernen Vorhang wurde dieser Eindruck noch verstärkt. Vielleicht hätte auf der Ortstafel anstelle des Namens so etwas wie ›Willkommen am Anus Mundi‹ stehen sollen. Weil so viel Ruhe und noch viel mehr Gegend, kombiniert mit sehr wenigen Menschen, das musst du schon gewohnt sein, um es zu ertragen. An Tagen wie diesen bestätigte sich der Ausspruch, dass Stille ganz schön laut werden kann, in Tratschen jedenfalls. Es war die Zeit, in der auch der Strobel Poldi so etwas wie Heimweh nach Salzburg spürte. Den Rest des Jahres war es nicht schlimm. Aber der Winter und überhaupt die Adventzeit ließen ihn dann doch ein bisschen wehmütig werden. Ihm fehlte der Anblick der schneebedeckten Berge. Ich meine, es kann schon schön sein, wenn kein Hindernis deinen Blick aufhält und du in die Ferne schauen kannst, so weit das Auge reicht. So ist das ja nicht.

Andererseits hat aber auch der Wind weit und breit kein Hindernis, das ihn aufhält und er kann ungehindert wehen, wie es ihm Spaß macht. In Tratschen war es der Ostwind, der in der Landschaft sein Unwesen trieb. Und genau dieser Ostwind war es auch, der jeden Tag noch viel kälter wirken ließ als er tatsächlich war. Stellenweise brauste er so heftig durchs Gelände, dass sich der Schnee auf der Straße über einen Meter hoch ansammelte. Das konnte ganz schön gefährlich werden. Überhaupt dann, wenn die Straßen ansonsten schneefrei waren. Stell dir vor, du fährst so dahin, weit und breit kein Schnee, und dann kommst du um eine Kurve, und da ist alles weiß. Über einen Meter hoch. Eine Überraschung, die du als Autofahrer nicht brauchst. Aber wie dem auch sei. Ich will mich gar nicht lange mit der Schilderung vom Wetter aufhalten. Kalt ist es gewesen, und der Strobel war heilfroh, dass er nicht raus musste. Punkt. Zusammen mit dem Schulz Bertram verschanzte er sich auf der Dienststelle und ließ den Nachmittag bei einer Tasse Tee ausklingen. Zu tun war logischerweise nichts. Weil keine Leute auf der Straße bedeuteten auch wenig bis keine Arbeit für die Gendarmerie. Deshalb hockte der Strobel eben mit den Füßen auf dem Schreibtisch drinnen und sah dem Berti zu, der gerade dabei war, Holz in den kleinen Kanonenofen zu schieben. Seit den Vorkommnissen im Sommer waren die zwei deutlich näher zusammengerückt. Ich meine, nicht, dass du jetzt glaubst, dass sie sich vorher nicht vertragen hätten. Aber seit damals hatten sie viel mehr Zeit damit verbracht, sich besser kennenzulernen. Vor diesem Sommer waren sie Kollegen. Jetzt waren sie fast so etwas wie dienstlich zugewiesene Freunde. Der Strobel und der Berti hatten lange und auch sehr oft miteinander geredet, seit die Sache mit dem Adami Leo passiert war. Weil das Schicksal ihres ehemaligen Kollegen ging ihnen schon nahe. Keiner von ihnen wollte recht glauben, dass der Bursche sich wirklich hatte bestechen lassen und den Mördern vom Höllerer beim Verwischen ihrer Spuren helfen wollte. Dieser Teil der Geschichte machte ihnen nämlich besonders zu schaffen. Dass der Leo dann in Amerika ein schreckliches Ende gefunden hatte, bedauerten sie zwar sehr, aber der Verrat an ihnen und der Gerechtigkeit schockierte sie viel mehr. Seine Strafe hatte er jedenfalls dafür bekommen, der Leo. Mausetot, mit einem Einschussloch im Bauch und ausgeraubt hatte man ihn gefunden. Schon eine Ironie des Schicksals, dass ihm ausgerechnet das Bestechungsgeld zum Verhängnis geworden war. Aber was soll ich sagen? So ist es nun einmal gewesen. Wie auch immer. Der Strobel und der Berti hatten aus diesen Vorfällen jedenfalls etwas gelernt und sich in den darauffolgenden Wochen eingehend unterhalten und ihre Lebensgeschichten ausgetauscht. Na ja, was man halt so redet, wenn man dabei ist, sich kennen zu lernen. Und siehst du, auf einmal war es beiden viel angenehmer, wenn sie zusammen Dienst machten. Vor einem Monat war schließlich der Ersatz für den Leo gekommen. Ein junger Bursche, frisch von der Ausbildung. Pfaffenberger Jürgen hieß er und stammte aus Haugsdorf, das acht Kilometer von Tratschen entfernt war. Es dauerte keine zwei Tage, bis dem Strobel der Name Pfaffenberger viel zu lang wurde und er kurzerhand nur mehr ›Pfaffi‹ zu seinem neuen Mitarbeiter sagte. Jürgen als Anrede kam ihm nach so kurzer Zeit noch viel zu persönlich vor. Also ist er zwar beim ›Sie‹ als Anrede geblieben, kürzte aber dafür den Namen ab. Schon eine komische Logik, die der Strobel da verfolgte. Aber ganz falsch auch wieder nicht. Für ihn hatte das etwas mit Respekt zu tun. Der Strobel war davon überzeugt, dass »du Arschloch« viel schneller gesagt ist als »Sie Arschloch«. Und im Grunde stimmt das ja auch. Der Pfaffi war erst 21 Jahre alt und dementsprechend manchmal ein bisschen ungestüm. Man könnte auch sagen, dass er schwerer zu hüten war als ein Sack voller Flöhe. Deswegen wollte der Strobel ihn nicht allein auf die Straße schicken. Entweder er selber oder der Berti passten auf den Pfaffi auf, damit der keinen Blödsinn anstellen konnte. Für den Berti bedeutete das, dass die Tage, an denen er unter seinen stressbedingten Kopfschmerzen litt, wieder mehr wurden. Ansonsten war der Pfaffi aber ein ganz lieber und gelehriger Kerl. Nur bremsen musste man ihn eben öfter einmal. Ich meine, der Strobel hatte ihm schon von Anfang an gesagt, dass er mit den Leuten aus der Umgebung freundlich und geduldig umgehen sollte, aber was das genau bedeutete, musste der Bursche halt noch lernen. Er war einfach viel zu freigiebig mit dem Strafen. Und wenn das der Strobel so sah, der selber ein strenger Mann war, wollte das schon was heißen. An diesem Nachmittag hatte der Pfaffi keinen Dienst. Von daher war es kein Problem, dass es sich der Strobel und der Berti bequem machten. Was den Strobel betraf, hatte sich für ihn einiges geändert, nachdem ihn die Medien wegen der Aufklärung vom Mord am Höllerer und dem Skandal rund um den Kindesmissbrauch im Hause Friedel zum Helden erhoben hatten. Er bemerkte, dass viele Dorfbewohner ihm auf einmal mit noch mehr Respekt begegneten als vorher. Der Strobel selbst konnte diesem Heldenstatus nichts abgewinnen. Er war der Meinung, dass er gar nicht so viel dafür konnte, dass alles so rasch aufgeklärt worden war. Seiner Meinung nach hatten sich die Dinge von ganz alleine in die Richtung entwickelt, die zur Lösung des Falles geführt hatte, und er gar so viel dazu beigetragen hatte. Und wenn ich ganz ehrlich sein soll, hatte er mit dieser Einschätzung nicht ganz unrecht. Die Zeitungen und die Fernsehreporter sahen das offenbar ganz anders. Und was die Medien sagten, war auch damals schon genauso die Wahrheit wie heute. Weil wahr ist immer nur das, was in der Zeitung steht und in den Nachrichten gebracht wird. So ist das nun einmal. Und seien wir uns einmal ehrlich, ein Großteil der Menschen bildet sich eine Meinung ja wirklich nur aufgrund von Medienberichten. Wer hinterfragt schon, was er da vorgekaut bekommt? Wenn du mit zehn Leuten über irgendein aktuelles Geschehen redest, bekommst du von zumindest acht genau das zu hören, was sie in den Nachrichten gehört oder gelesen haben.

»In der Zeitung ist gestanden, dass« ist vielleicht einer der meistgebrauchten Sätze unserer Zeit. Sei’s drum.

Für den Strobel war trotz allem, zumindest dienstlich, alles beim Alten geblieben. Sein Vorgesetzter, der Major Schuch, mochte ihn auch immer noch nicht. Das kränkte ihn aber nicht sonderlich, weil es immerhin ein Punkt war in dem sie sich einig gewesen sind. Der Strobel konnte den Major nämlich auch nicht leiden. Der plötzliche Rummel um den Strobel hatte bewirkt, dass sich der Herr Major von der Presse zurückgesetzt fühlte. Aber einmal ehrlich, es konnte ja auch nicht sein, dass die Öffentlichkeit nicht vom Schmied, sondern vom Schmiedel über das Geschehen informiert wurde. Seinen Frust darüber ließ der Major natürlich bei jeder Gelegenheit am Strobel aus, obwohl der gar nichts dafür konnte. Immerhin hatte er bei jedem Interview auf den Bezirkskommandanten verwiesen. Seltsamerweise hatte aber keiner von den Reportern mit dem Major reden wollen. Vielleicht, weil der ein bisschen arrogant war. Vielleicht aber auch, weil man bei ihm einfach merkte, dass er unbedingt im Rampenlicht stehen wollte. Aber wie dem auch sei. Dem Strobel wäre es jedenfalls viel lieber gewesen, wenn die Presseleute sich an den Major gehalten hätten. Insgesamt gesehen, war ihm sein schlechtes Verhältnis zu seinem Chef aber herzlich egal. Weil außer ein paar spitze Bemerkungen loszulassen, ihn bei jeder Gelegenheit blöd anzureden und auf einen Fehler von ihm zu warten, konnte der Herr Major nicht viel tun. Im Privatleben vom Strobel hatte sich allerdings einiges getan. Zu allererst muss ich da natürlich die Frau Doktor erwähnen. Seit ein paar Monaten hatte der Strobel eine Beziehung mit der Frau, die mehr als Freundschaft war. Man könnte sagen, die zwei waren verliebt wie die Teenager. Eine Entwicklung, die dem Mann wirklich gut tat. Zum ersten Mal seit vielen Jahren fühlte er sich glücklich. Die beiden hatten sich während der Ermittlungen im Mordfall Höllerer kennengelernt. Der Strobel hatte sich sofort zu ihr hingezogen gefühlt. Es brauchte deshalb nur zwei oder drei Verabredungen, bis er sein Herz an die Frau verlor. Trotzdem übertrieb er die Sache mit der Beziehung nicht. Er wollte auf keinen Fall etwas überstürzen. Meistens sah er seine Angebetete nur am Wochenende. Und das, obwohl sie gar nicht so weit weg wohnte. Eine halbe Stunde Fahrzeit war es mit dem Auto bis nach Hollabrunn. Nur, dass der Strobel halt kein Auto hatte. Deshalb musste er auf ein Verkehrsmittel zurückgreifen, das er hasste. Den Bus. Ja wirklich, der Strobel mochte Busfahrten gar nicht. Zug ging gerade noch, aber Bus unmöglich. Begründen konnte er das nicht. Es war eben einfach so. Auf der anderen Seite hätte er genug Geld gehabt, um sich ein Auto zu kaufen. Allerdings dachte er, dass es keinen Sinn machte, ein Fahrzeug anzuschaffen, nur um einmal in der Woche, oder dann vielleicht auch öfter, nach Hollabrunn fahren zu können. In Wirklichkeit waren die wirtschaftlichen Argumente aber nur vorgeschoben. Der wahre Grund war nämlich, dass der Strobel einen Vorwand suchte, nicht zu oft zur Frau Doktor zu fahren. Ich weiß, dass sich das blöd anhört und du denkst, was das soll, wenn er doch in die Frau verliebt war. Und da hast du auch recht. Aber er haderte eben noch mit seiner Vergangenheit. Zum einen hatte er fast so etwas wie ein schlechtes Gewissen gegenüber seiner toten Frau und zum anderen auch Angst, er könnte die Frau Doktor auch wieder verlieren. So ist es halt gekommen, dass er versuchte, ihre Beziehung auf kleiner Flamme zu halten. Freilich war das der volle Blödsinn. Und funktioniert hat es auch nicht, weil der Strobel mit seinen Gedanken die ganze Zeit bei der Frau war. Die Frau Doktor wiederum war eine intelligente Frau und ließ dem Strobel so viel Zeit, wie er eben brauchte. Sie hatte nämlich ein Auto und hätte ihn jederzeit besuchen können. Getan hat sie es aber nicht. Sie wollte ihn auf keinen Fall bedrängen. So ist sie eben brav daheim geblieben und hat sehnsüchtig auf das Wochenende gewartet. Auch neu im Leben vom Strobel war seine Freundschaft zum Pfarrer Römer. Diese Entwicklung überraschte ihn selbst sehr, weil er grundsätzlich mit der Kirche und ihren irdischen Vertretern nicht viel am Hut hatte. Diese Institution war ihm mehr als suspekt. Er bezeichnete die Kirche oft als scheinheiligen Verein, und das komische Gerede der meisten Priester ging ihm fürchterlich auf die Nerven. Vor allem weil er der Meinung war, dass viele von ihnen Wasser predigten und Wein tranken. Von daher ging er den Gottesdienern üblicherweise aus dem Weg. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich, wie es dann kommen konnte, dass sich der Strobel ausgerechnet mit dem Pfarrer Römer anfreundete. Ganz einfach. Der Strobel war zwar Gendarm, aber trotzdem natürlich auch Mensch. Deshalb hatte ihn die Geschichte mit dem Missbrauch an den Kindern vom Bürgermeister ganz schön arg mitgenommen. Zum Reden hatte er aber niemanden. Als er dann eines Nachts auf Streife war, ist ihm der Pfarrer Römer mit einem Vollrausch untergekommen. Der Gottesmann torkelte mitten auf der Straße herum und sang Lieder, die sich der Strobel von einem Vertreter der Kirche eher nicht erwartet hätte. Der Römer war damals nämlich auch nicht gut drauf wegen der ganzen Geschichte. Vor allem der Umgang der Dorfbewohner mit der Situation und ihre Herzlosigkeit hatten ihn schockiert. Am schwersten hatte ihn getroffen, dass die Bande am Sonntag zwar immer brav in die Kirche kam, ihm aber offensichtlich nie zuhörte. Eine Tatsache, die den Gottesmann in eine Sinnkrise stürzte. Das wieder hatte zur Folge, dass er sich danach ziemlich lange weigerte, seine Messen zu lesen. Er war eben furchtbar enttäuscht von der Unbelehrbarkeit seiner Schäfchen, die nichts Besseres zu tun hatten, als mit ihrem Tratsch und Klatsch die Situation für einige der Betroffenen nur noch viel schlimmer zu machen. Aber wie dem auch sei. Jedenfalls sammelte der Strobel Hochwürden auf und brachte ihn nach Hause. Ganz diskret, versteht sich. Wobei ich mir natürlich die Frage stellen muss, wie diskret es wohl sein kann, jemanden mit dem Gendarmerieauto heim zu bringen. Am nächsten Tag bat ihn der Herr Pfarrer dann zu sich und bedankte sich peinlich berührt aber herzlich für seine Hilfe. Bei dieser Gelegenheit kamen sie ins Gespräch und klagten sich gegenseitig ihr Leid. Beim Zuhören kam der Strobel zu der Erkenntnis, dass der Herr Pfarrer gar kein so unsympathischer Bursche war. Ein Mensch mit ganz normalen Sorgen und Nöten war er, der Römer. Hochwürden selber fand den Postenkommandanten auch nett. Und weil sie sich halt so nett und sympathisch fanden und das miteinander Reden so gut tat, setzten sie sich von da an öfter einmal zusammen und tauschten sich aus. Was dem Strobel daran ganz besonders gefiel, war, dass der Herr Pfarrer gar nicht so weltfremd war, wie er gedacht hatte. Im Gegenteil. Der Mann versprühte eine ganze Menge an Weisheiten und hatte so manchen guten Rat zur Hand. So ist es halt gekommen, dass bald der Mittwochabend zum ganz privaten Herrenabend im Pfarrhaus wurde, und sich der Pfarrer Römer zu so etwas wie einem väterlichen Freund für den Strobel entwickelte. Ob diese Zusammenkünfte auch gut für die Leber waren, weiß ich nicht. Weil gesoffen haben die zwei bei diesen Gelegenheiten ganz ordentlich. Du musst nämlich wissen, dass der Herr Pfarrer ein Lebemann war. Mit einer Flasche Wein kamen die beiden an so einem Abend jedenfalls nicht aus. Aber nicht, dass du jetzt glaubst, der Strobel und der Römer haben sich am Messwein vergriffen. Überhaupt nicht. Das hätte der Pfarrer auch gar nicht gewollt. Er meinte vielmehr, dass es ihm völlig genüge, wenn er das verwässerte Zeug bei seiner Arbeit trinken müsse. In seiner Freizeit, so betonte er, wollte er schon was Gescheites trinken. Und einen guten Geschmack hatte Hochwürden. Gar keine Frage. Rotweine vom Feinsten kredenzte er dem Strobel jedes Mal. Wie zwei alte englische Aristokraten wirkten sie, wenn sie rauchend und trinkend im Wohnzimmer vom Pfarrhaus in den Ohrensesseln hockten und über den Sinn des Lebens diskutierten. Was der Strobel bei diesen Gelegenheiten noch entdeckte, war die Liebe zur klassischen Musik. Damit hatte er sich vorher nie beschäftigt. Er war mehr so der Rockertyp. Aber der Herr Pfarrer hörte sich nur so eine Musik an, oder ließ sie leise im Hintergrund laufen. In den Gesprächspausen lauschte der Strobel aufmerksam diesen für ihn völlig ungewohnten Klängen. Schon nach dem dritten Herrenabend zog er los und kaufte sich seine erste Platte mit klassischer Musik. Soweit ich mich erinnern kann, waren es die Brandenburgischen Konzerte. Aber das tut ja nichts zur Sache. Auf jeden Fall lernte der Strobel durch den Herrn Pfarrer eine ganz andere Lebensart kennen. Und die war alles andere als schlecht. Sie redeten meistens, im wahrsten Sinne des Wortes, über Gott und die Welt. Topthema war aber die Kirche an sich. Da gab es aus Sicht vom Strobel so einiges, das er immer schon einmal einem Vertreter dieser Organisation hatte sagen wollen. Vieles davon war nicht gerade nett. Aber siehst du, auch dabei lernte er noch was. Nämlich, dass nicht alle Priester aus dem gleichen Holz geschnitzt sind. Weil der Pfarrer Römer machte sich meistens gar nicht erst die Mühe, die Institution Kirche zu verteidigen. Er hörte sich alles, was der Strobel zu sagen hatte, in Ruhe an und gab erst danach seinen Senf dazu. Meistens unterstützte er den Strobel in seiner Meinung. Sogar dann, wenn die Kirche dabei ausgesprochen schlecht wegkam. Aber nicht nur das. Auch für den Pfarrer selbst gab es Dinge, die er sehr stark anzweifelte. Wie zum Beispiel den Zölibat. Das war ein Thema, wo du dem Römer ansehen konntest, dass es ihn aggressiv machte. Offen bekannte er sich dazu, dass er dieses Ehelosigkeitsversprechen und das damit verbundene Keuschheitsgelübde für absoluten Stumpfsinn hielt und nicht verstand, was das mit seiner Liebe zu Gott und der Erfüllung seiner Pflichten zu tun haben sollte. Außerdem, so gab er ohne Umschweife zu, hielt sich, ihn selber eingeschlossen, sowieso fast niemand an diese blödsinnige Vorschrift. Nicht im Laufe der Geschichte, nicht in der Gegenwart und nicht in der Zukunft, behauptete er. Und er musste es ja schließlich wissen. Letztlich, so führte er weiter aus, sei dies seinerzeit eine Erfindung gewesen, die nur den Zweck gehabt habe zu verhindern, dass Kirchenbesitz an die Nachkommen des Klerus vererbt werden müsse. Der Strobel hatte allerdings keine Ahnung, ob das eine haltbare Theorie war. Der Priester redete aber auch von Übergriffen, die seiner Meinung nach nur durch den Zölibat und die Keuschheit erst zustande kommen würden. Genauer äußerte er sich dazu aber nicht, weil das auch in den Siebzigern schon ein sehr heißes Eisen war. Ich meine, für die damalige Zeit war das eine ganz schön mutige Aussage vom Römer. Du musst ja als Pfarrer sogar heutzutage noch aufpassen, was du zu diesem Thema sagst und was nicht. Aber damals war das noch viel heikler. Frage nicht, was das für einen Skandal gegeben hätte, wenn die Ansichten des Priesters und vor allem seine Andeutungen in Bezug auf sexuelle Übergriffe an die Öffentlichkeit gedrungen wären. Immerhin waren die Menschen damals noch viel katholischer als heute. Besonders witzig fand der Strobel aber die Art, wie der Herr Pfarrer das Fehlen einer Köchin im Pfarrhaus erklärte. Dazu sagte er nämlich, dass er absichtlich keine habe, weil er mit einem Weib im Haus sehr wahrscheinlich dem Dämon der Fleischeslust anheimfallen würde. Worin er aber nicht das eigentliche Problem sah. Viel mehr meinte er, dass es dann sicher mit seiner Ruhe vorbei wäre, wenn er seine Köchin zur Geliebten mache, weil es unter Paaren eben viel zu viele Gründe für Streitigkeiten gebe. Die holde Weiblichkeit, so sagte er, würde im Zorn selbst vor einem Priester nicht Halt machen, und darauf könne er gut und gerne verzichten. Eine Aussage, die dem Strobel gut gefiel, weil sie ehrlich war. Der Römer versuchte gar nicht erst ihm vorzumachen, dass er auch nur im Entferntesten gewillt war, ein Leben ohne Sex zu führen. Vielleicht denkst du jetzt, dass der Strobel eigentlich den Moralapostel spielen und sich darüber hätte aufregen müssen. Hat er aber nun einmal nicht gemacht. Er fand es gut. Genau wie eine Aussage, die der Römer zur Rolle der Kirche in den letzten Jahrhunderten machte. Dazu kam es, weil sich der Strobel einmal dazu hinreißen ließ, über die kirchliche Vergangenheit zu reden. Genauer gesagt, über das Bekehren von Völkern, über Raubrittertum, die Herkunft der Kirchenschätze und so. Auch da suchte der Römer nicht lange nach Ausreden, sondern antwortete mit einem Augenzwinkern: »Weißt du Strobel«, sagte er, »unser Herrgott scheint einen sehr schwarzen Humor zu haben. Wie sonst kann man sich erklären, dass er seine Vertreter auf Erden tatsächlich unter uns Menschen gesucht hat und unserem Treiben schon so lange zuschaut, ohne mit dem großen Hammer drauf zu hauen?«

Da hat der Strobel dreingeschaut wie der sprichwörtliche Maikäfer, wenn es blitzt. Weil mit so einer Antwort hätte er im Leben nicht gerechnet. Schon gar nicht von einem Pfarrer. Noch dazu nahm ihm Hochwürden mit solchen Antworten natürlich auch den Wind für weitere Angriffe aus den Segeln. Was also blieb dem Postenkommandanten anderes übrig, als diesen Mann zu mögen? Und weil er ihn mochte, konnte er mit ihm auch so gut über den Verlust seiner Frau und seiner Tochter, die vor zehn Jahren bei einem Bootsunfall ertrunken waren, reden. Weil der Pfarrer Römer erklärte ihm nicht, dass das Gottes Wille war, den zu verstehen er erst im Paradies fähig sein würde. Genau Sprüche dieser Art waren es nämlich, die den Strobel in der Vergangenheit wütend gemacht hatten. Zwar war auch er katholisch erzogen worden, hatte aber trotzdem so sein Problem mit dem Göttlichen. Man könnte auch sagen, dass der Funke nicht so recht auf ihn übergesprungen war. Vielleicht kam das daher, weil er schon als Kind nicht hatte verstehen können, wie ein Vater seinen eigenen Sohn so grausam opfern konnte, wie Gott es getan hatte. Schon in der zweiten oder dritten Klasse Volksschule kam Klein Strobel zu der Erkenntnis, dass er mit dem Jesus nicht den Vater hätte tauschen wollen, weil er Gott, gelinde ausgedrückt, für nicht sehr nett hielt. Außerdem fragte er sich, wie der Mann seinen Sohn wohl dazu überredet hatte, sich ans Kreuz nageln zu lassen. Hatte er ihn angelogen und gesagt, dass die Sache mit den Nägeln nicht weh tut? Und nicht zuletzt hatte ihn auch noch die Frage beschäftigt, ob Jesus sich in den letzten Jahrhunderten nicht verarscht vorgekommen war, als er sehen musste, wofür er das mit sich hatte machen lassen? Weil sollte die Menschheit aus seinem Opfer wirklich was gelernt haben, dann war davon nicht viel zu sehen. Zumindest war das die Überzeugung vom Strobel. Letztendlich führte ihn das zu der Annahme, dass Gott nach diesem ersten Versuch, uns Menschen etwas zu verklickern, kapituliert hatte. Von daher war das Letzte, was er auf seiner Suche nach Trost brauchte ein Pfarrer, der ihm einen Spruch über Gottes Plan auftischte. Der Strobel konnte nämlich nicht verstehen, warum es Gottes Wille gewesen sein sollte, seine Familie auf so tragische Weise sterben zu lassen. Was hätte er oder der Rest der Welt daraus lernen sollen? Noch viel weniger verstand er, woher irgendjemand auf dieser Welt wissen sollte, was Gottes Wille war und was nicht. Der Pfarrer Römer unterschied sich von vielen seiner Kollegen dadurch, dass er sich all diese Gedanken und Zweifel anhörte, ohne ständig auf Gottes Allmacht und seinen großen Plan hinzuweisen. Auch maßte er sich nie an, den Willen des Schöpfers zu kennen. Er widmete sich ausschließlich der Frage, wie es dem Strobel ging und agierte fast wie ein Psychologe. Für den Strobel selber war es Trost und Therapie zugleich, endlich jemanden gefunden zu haben, der ihm einfach nur zuhörte. Wie das unter dem Einfluss von Alkohol manchmal so ist, glitten die Gespräche zu fortgeschrittener Stunde das eine oder andere Mal freilich auch ins Philosophische ab. Katastrophen, Mord und Totschlag und sonstige Sünden aller Art. Aber ehrlich gesagt zahlt es sich nicht aus, diese Inhalte wiederzugeben. Weil wenn die zwei besoffen waren, redeten sie den gleichen Mist wie alle Besoffenen. Aber wie dem auch sei. Jedenfalls war an diesem Tag Mittwoch, und der Strobel freute sich sehr auf seinen Herrenabend. Einer der Vorzüge seines Daseins als Postenkommandant war, dass er seine Dienstzeiten selbst einteilen konnte und deshalb am nächsten Tag erst am Abend Dienst hatte. Weil seinen Schlaf brauchte er nach den Herrenabenden immer dringend. Während der Berti also darauf wartete, dass er vom Tagdienst in den Nachtdienst wechselte, wartete der Strobel darauf, dass es endlich 18.00 Uhr wurde und er heimgehen konnte. Im Moment saß er aber sehr bequem, und der Tee schmeckte ihm auch. So gesehen hielt sich sein Stress schwer in Grenzen. Nebenbei plauderte er mit dem Berti locker über dieses und jenes. Unter anderem überlegten sie sich, was sie in den nächsten Tagen mit dem Pfaffi alles machen sollten, damit der einmal den ganzen Überwachungsrayon kennenlernte. Weil natürlich war der Gendarmerieposten in Tratschen nicht nur für diesen einen Ort zuständig. Sieben Orte sind es insgesamt gewesen, die unter der Obhut der drei Herren standen. Immerhin ein Radius von rund 20 Kilometern. Gar nicht einmal so wenig. Da musstest du schon ganz schön lange herumfahren, bis du alles gesehen hattest. Mit einem Auge überflog der Strobel währenddessen die Tageszeitung. Besonders interessiert hat sie ihn aber nicht. Nur auf Seite sechs hielt er kurz inne und las zumindest den fett gedruckten Teil des Textes. Da stand nämlich, dass in Wolfsthal, im Bezirk Bruck an der Leitha, die Leiche einer unbekannten jungen Frau am Donauufer gefunden worden war. Vermutlich ertrunken. Das interessierte ihn aber nur, weil er der Meinung war, dass man als Gendarm wissen sollte, was im eigenen Bundesland so passiert. Geografisch gesehen hätte es ihm relativ egal sein können. Du musst nämlich wissen, dass Wolfsthal ziemlich weit von Tratschen entfernt war. Und wenn man es anatomisch ausdrücken und Tratschen als rechte Arschbacke von Niederösterreich bezeichnen möchte, dann ist Wolfsthal die linke. Ziemlich in der Mitte liegt Wien. Neben dem Text war das Bild einer jungen und auffallend hübschen Frau abgedruckt. ›Wer kennt diese Frau?‹, stand darunter und dass man Hinweise an die nächstgelegene Gendarmeriedienststelle geben solle. Der Strobel fand es tragisch, dass jemand so jung sterben musste und wurde gleich wieder ein bisschen traurig. Der Berti sagte irgendwas, das der Strobel aber nicht verstand. Bevor er nachfragen konnte, läutete das Telefon. Beide waren für einen Augenblick so überrascht, dass sie den Apparat ein paar Sekunden lang anschauten, ohne sich zu rühren. Schließlich hob der Berti ab. Viel redete er allerdings nicht. Ab und zu ein ›Hm‹, manchmal ein ›Aha‹. Erst am Ende des Gespräches sagte er einen ganzen Satz, der den Strobel, in Anbetracht der Uhrzeit, nicht zu Freudensprüngen motivierte.

»Wir kommen vorbei«, sagte der Berti nämlich. Da wurde der Strobel schlagartig aufmerksam, weil er seinen Dienstschluss gefährdet sah. So ist es nämlich, wenn du nichts zu tun hast. Da ist dir bald einmal was zu viel. Der Berti sah den fragenden Blick seines Chefs und beruhigte ihn, indem er meinte, dass der Strobel nicht mitfahren müsse, weil es nur der Haberl gewesen sei, der sich wieder einmal über seinen Nachbarn, den Rollinger, beschwert habe. Diesmal, weil der ihm dauernd den Schnee vor die Einfahrt schaufelte. Deswegen stritten die zwei Deppen wieder einmal, dass nur so die Fetzen flogen. Dazu musst du wissen, dass der Haberl und der Rollinger früher einmal dicke Freunde waren. Sandkastenfreunde, wie der Volksmund so sagt, wenn zwei sich schon aus frühester Kindheit kennen. Als Nachbarskinder sind sie zusammen aufgewachsen und zur Schule gegangen. Unzertrennlich sind die Burschen gewesen, die sich so manchen bösen Streich ausdachten. Bis zu dem Tag, an dem sie sich in die gleiche Frau verliebten. Da ging das Theater los und hörte nie wieder auf. Kordula Engel hatte das Weibsbild geheißen. Was für ein Name. Ich meine, es ist schon manchmal erstaunlich, auf was für Ideen Eltern bei der Namensgebung kommen. Da findest du alles. Von Stereo über Hannibal bis hin zu Pumuckl. Das richtet sich oft danach, welche Film- oder Fernsehhelden gerade modern sind oder welchen Beruf die Eltern haben. Da kommt es zu Auswüchsen, wo du sofort merkst, dass Mama und Papa sich keine Gedanken darüber gemacht hatten, wieviel Hohn und Spott sich ihre Sprösslinge Zeit ihres Lebens wegen diesem blöden Namen würden anhören müssen. Hauptsache, die Eltern finden den Namen süß. Dagegen ist Kordula zwar eher harmlos, aber ein wirklich großartiger Name ist es auch nicht. Aber wie dem auch sei. Bei der Kordula kam erschwerend hinzu, dass der Familienname Engel nicht wirklich zu ihr passte, weil sie alles andere als ein Engel war. Ein berechnendes, böses Miststück war sie, das den beiden Superdeppen die Köpfe verdrehte und sie gegeneinander aufbrachte. Abwechselnd kroch sie einmal beim Haberl und dann wieder beim Rollinger unter die Bettdecke. Aber nicht, weil sie in beide verliebt war und sich nicht entscheiden konnte, sondern weil sie herauszufinden versuchte, wer von ihnen die bessere Partie war. Die Kordula hatte nämlich Zeit ihres Lebens die Ambition, reich zu heiraten. Wahrscheinlich, weil ihre Eltern von der materiellen Seite her eher benachteiligt waren, und ihre Mutter sich deswegen ständig darüber ausließ, dass sie einen Versager geheiratet hatte. Möglich wär’s. Eine ganze Weile funktionierte ihr Spielchen jedenfalls ganz gut, weil sie beiden Männern einredete, dass sie unbedingt wolle, dass ihr Verhältnis vorerst geheim bleibe. Das haben die zwei auch verstanden. Damals waren nämlich noch andere Zeiten. Da wurde es in der dörflichen Gemeinschaft nicht geduldet, wenn Mann und Frau miteinander vögelten, ohne zumindest verlobt zu sein. Oh nein, das hat es nicht gespielt. Da konnte der Ruf einer Frau ganz schön Schaden nehmen. Weil wenn du als Frau im ganzen Ort als Schlampe oder Hure bekannt warst, erleichterte das die Suche nach einem Bräutigam nicht sonderlich. Von daher war also strengste Geheimhaltung angesagt. Und obwohl der Haberl und der Rollinger beste Freunde waren, haben sich beide eisern an ihr Schweigeversprechen gehalten und nicht einmal miteinander darüber geredet. Die lange Geschichte kurz erzählt ist, dass das Spielchen von der Kordula irgendwann aufflog. Jetzt musst du dir aber vorstellen, dass die beiden Affen derart in die Frau verbrunzt waren, dass sie sich lieber gegenseitig der Lüge und der Falschheit bezichtigten, bevor sie auch nur ein schlechtes Wort über die Kordula verloren oder gar Klartext miteinander geredet hätten. Irre, oder? So ist es halt gekommen, dass der Haberl eines Tages einen gebrochenen Mittelhandknochen und der Rollinger einen ausgerenkten Unterkiefer hatte. Ein sachliches Gespräch war das nicht gerade. Keiner von beiden hatte die Frau letzten Endes gekriegt, weil sich die Kordula einen fand, der mehr Geld hatte wie der Haberl und der Rollinger zusammen. Glück brachte ihr das aber keines. Weil schon bald musste sie feststellen, dass ihr Angetrauter zwar ziemlich gestopft, aber auch verdammt geizig war. Damit nicht genug, musste die Kordula auch noch auf seinem Hof arbeiten. Ihr Mann meinte nämlich, dass eine Ehefrau im Haus eine Magd ersparte. Nun ja, was soll ich dir sagen? Eine glückliche Ehe war das nicht. Und eine besonders lange auch nicht. Weil eines Tages wurde die Kordula bei der Feldarbeit von ihrem eigenen Ehemann mit dem Mähdrescher überfahren. Das war eine ziemliche Sauerei. Das kannst du mir glauben. So etwas schaut nicht nur unappetitlich aus, sondern ist sicher auch kein besonders angenehmer Tod. Ob es nun Absicht war oder doch ein Unfall, blieb ein Geheimnis. Und weil der Haberl und der Rollinger sich eben nie zusammengesetzt und vernünftig über die Sache mit der Kordula redeten, führten sie nach nunmehr 25 Jahren immer noch einen verbitterten Kampf, der noch schlimmer geworden war, seit sie pensioniert waren. Weil jetzt war den Herrschaften offensichtlich den ganzen Tag fad, und sie machten es sich zum Sport, sich gegenseitig wegen jedem Schmarrn anzuzeigen. Nichts war ihnen zu blöd. Die Post aus dem Briefkasten stehlen, vor die Haustür pinkeln, die Mülltonne verstecken oder wie eben diese Schneegeschichte. Oft riefen sie mehrmals pro Woche an. Irgendwie interessant finde ich allerdings, dass keiner der beiden jemals heiratete. Wahrscheinlich haben sie das vor lauter Streit um die längst verweste Kordula einfach vergessen. Wer weiß? Jedenfalls wollte der Berti diesen Blödsinn allein regeln, und dem Strobel war das sehr recht. Er hatte noch nicht einmal ein schlechtes Gewissen, als der Berti sich den Autoschlüssel schnappte und alleine in die Kälte hinausging. Und ehrlich gesagt, musste er das auch nicht haben. Weil so viel Arbeit machte die Streiterei zwischen den Männern auch wieder nicht. Normalerweise wäre dieser Einsatz überhaupt nicht notwendig gewesen, weil sich dieses Drama auf einem Privatgrundstück abspielte, und die Gendarmen dafür gar nicht zuständig waren. Dass sie trotzdem immer wieder schlichteten, hatte zwei ganz simple Gründe. Erstens war es im Sinne des Bürgerservice, eine Versöhnung zwischen den beiden herbeizuführen, weil sie ihren Nachbarn auch ziemlich auf die Nerven gegangen sind. Und zweitens hätte ansonsten den ganzen Tag das Telefon geläutet, weil sie einfach keine Ruhe gaben, bis jemand anrückte. Ergo fuhr der Berti hin, um eine Streitschlichtung zu versuchen, und der Strobel verließ pünktlich um 18.00 Uhr die Dienststelle.