Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Gmeiner-Verlag

- Kategorie: Krimi

- Serie: Kommissare Kroll und Wiggins

- Sprache: Deutsch

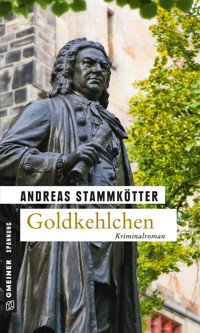

Im Umfeld des Thomanerchors ereignen sich seltsame Dinge: Das Grab Johann Sebastian Bachs in der Leipziger Thomaskirche wird geöffnet, die rechte Hand des Komponisten verschwindet. Am nächsten Morgen erkranken einige Chormitglieder und die österlichen Feierlichkeiten müssen erstmals in der 800-jährigen Geschichte der Thomaner abgesagt werden. Die Kommissare Kroll und Wiggins tappen zunächst im Dunkeln, bis sich zwei junge Sänger in die Ermittlungen einmischen …

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 280

Veröffentlichungsjahr: 2013

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Andreas Stammkötter

Goldkehlchen

Kriminalroman

Zum Buch

Geheimnisvolle Sagenwelt Im Umfeld des weltberühmten Leipziger Thomanerchors ereignen sich seltsame Dinge: Das Grab Johann Sebastian Bachs in der Thomaskirche wird geöffnet und die rechte Hand des Komponisten entwendet. Am nächsten Morgen erkranken einige Mitglieder des Chores an einer Salmonelleninfektion. Da niemand bei der Polizei für derartige Vorfälle zuständig ist und die Ereignisse bereits hohe Wellen schlagen, werden die Kommissare Kroll und Wiggins mit den Ermittlungen betraut. Aber auch sie tappen zunächst im Dunkeln, bis zwei junge Thomaner, die auf eigene Faust ermitteln, eine wertvolle Spur finden. Die jungen Sänger heften sich an die Fersen des Täters. Doch ihnen unterläuft ein schwerwiegender Fehler, der sie und ihre Freunde in äußerste Gefahr bringt …

Dr. Andreas Stammkötter, Jahrgang 1962, lebt als Rechtsanwalt in Leipzig. Er war dort viele Jahre Dozent an der Fachschule für Bauwesen und ist Autor zahlreicher Fachveröffentlichungen.

Impressum

Immer informiert

Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.

Gefällt mir!

Facebook: @Gmeiner.Verlag

Instagram: @gmeinerverlag

Twitter: @GmeinerVerlag

Besuchen Sie uns im Internet:

www.gmeiner-verlag.de

© 2013 – Gmeiner-Verlag GmbH

Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch

Telefon 0 75 75/20 95-0

Alle Rechte vorbehalten

3. Auflage 2020

Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt

Herstellung: Julia Franze

E-Book: Mirjam Hecht

Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart

unter Verwendung eines Fotos von: © AnitaE – Fotolia.com

ISBN 978-3-8392-4082-3

Vorbemerkung

Die Geschichte ereignet sich im Thomanerchor Leipzig. Nahezu alle Besucher der Konzerte und Bewunderer des Chores kennen die jungen Sänger nur aus der Distanz zwischen Zuschauerraum und Chorempore. Es war mir ein Anliegen, das Leben im Chor diesen Menschen näherzubringen. Alle Personen sind frei erfunden. Sollte sich der eine oder andere Thomaner wiedererkennen, so ist dies mit einem zwinkernden Auge gewollt, natürlich habe ich die Charaktere überzeichnet. Die Handlung ist, wie in allen meinen Romanen, zumindest bis jetzt, meiner Fantasie entsprungen.

Vor drei Wochen

Es war schon lange dunkel im Labor des Biologischen Institutes. Das Gebäude war menschenleer. Nur in einem Raum brannte noch Licht hinter den zugezogenen Rollos. Der Leiter des Labors hatte wie immer seine Arbeitskleidung an: weiße Gummischuhe, weiße Hose und weißer Kittel. Nur den obligatorischen Mundschutz, den er eigentlich immer trug, hatte er abgelegt. Er hatte dem Mann, der ihm jetzt gegenüberstand und neugierig auf das Reagenzglas starrte, gesagt, er dürfe auf keinen Fall vor Mitternacht herkommen. Im Institut arbeiteten engagierte Wissenschaftler, aber nach elf Uhr war eigentlich niemand mehr im Büro. Das wusste er. Er kannte schließlich die Versuchsreihen.

Er schwenkte das Reagenzglas mit der farblosen, leicht trüben Flüssigkeit. »Salmonellen sind keine harmlose Angelegenheit. Pass bloß auf, dass die Flüssigkeit nicht so lange liegen bleibt und verdünne sie großzügig.«

Er fühlte sich nicht wohl in seiner Haut. »Sei bitte ganz vorsichtig. Wenn jemand ein schwaches Immunsystem hat oder ein Kleinkind damit in Berührung kommt, kann die Sache ganz schlimm ausgehen!«

Sein Gegenüber hatte beide Hände in den Hosentaschen. Er wirkte sehr selbstbewusst. »Jetzt mach dir mal keinen Kopf. Ich sorge nur für ein bisschen Durchfall. Die Jungs sind alle gesund und Kleinkinder kommen da sowieso nicht rein.«

Die aufgesetzte Lässigkeit seines ungeliebten Gastes schien den Mann im weißen Kittel nicht zu beruhigen. Im Gegenteil. »Nimm das nicht zu leicht! Noch einmal: auf keinen Fall länger als zwei Tage liegen lassen und mit mindestens fünf Litern Flüssigkeit verdünnen. Ist das klar?«

Der Besucher nahm eine Hand aus der Hosentasche und betrachtete das Glas aufmerksam. »Entspann dich. Glaubst du etwa, ich habe Lust auf Ärger?«

Der Laborchef hängte den weißen Kittel an einen Haken. »Wir sehen uns nie wieder. Dabei bleibt es. Und jetzt sind wir endgültig quitt! Ein für alle Mal. Wenn ich deine Visage noch einmal sehe, kenne ich dich nicht. Der Rest ist mir dann auch scheißegal. Und wenn wir zusammen in den Knast gehen.«

Der Besucher lächelte zum ersten Mal. Es war kein fröhliches Lächeln, eher böse und kalt. »Ja, ja. Der Herr Professor. Der große Biologe. Der Überflieger an der Uni. Der allerliebste Familienvater. Ausgerechnet der begrabschte während des Studiums minderjährige Jungen. Und das auch noch gegen Geld.«

Er drehte sich um und sah dem Biologen direkt in die Augen. Sein Lächeln war verflogen. »Glaubst Du etwa, mir hat es Spaß gemacht, auf dem Strich mein Geld zu verdienen, weil ich sonst verreckt wäre?«

Er steckte das Fläschchen mit der Flüssigkeit in die Jackentasche und ging zur Tür. »Du wirst mich nie mehr wiedersehen. Typen wie du kotzen mich sowieso an! Das war schon immer so.«

Samstagnachmittag

Auf der Chorempore der Thomaskirche herrschte Hochbetrieb. Die Musiker des Gewandhausorchesters waren die Enge genauso gewohnt wie die vier Solisten. Die 1.800 Sitzplätze in der Kirche waren wie immer bis auf den letzten Platz besetzt. Vor der Kirche warteten die Reisebusse, um die Besucher, die nicht aus Leipzig kamen, wieder in ihre Städte zu bringen. Es war der letzte Samstag vor der Osterwoche. ›Komm süßes Kreuz‹, ein Stück aus Bachs Matthäuspassion, bildete den Abschluss der heutigen Motette. Gespielt wurde eine alte Fassung, zum Teil mit historischen Instrumenten, aus denen sich eine Gamba, ein mittelalterliches Cello, besonders hervortat.

Der Thomaskantor, Johann Batiste Geller, ein leicht untersetzter Mann, dem man ansah, dass er sich mehr der Musik als der körperlichen Ertüchtigung verschrieben hatte, dirigierte wie immer nur mit den Händen. Der Thomanerchor war in Bestform. Die Jungs, bekleidet mit den traditionellen Kieler Blusen, und die Männer in Konzertanzügen folgten mit konzentriertem Blick, der nur ab und zu auf die Noten abglitt, die sie in der Hand hielten, den Handbewegungen des Thomaskantors. Mit einer angedeuteten Kreisbewegung seiner Hände, die abrupt stoppte, befahl Geller den Stimmen und den Instrumenten zu schweigen. Die Vorstellung war zu Ende.

Die Musiker schlugen ihre Notenhefte zu. Die Solisten wechselten entspannte Blicke und lächelten sich an. Sie waren zufrieden mit ihrer Leistung. In der Kirche herrschte Stille. Sicher hätten sich viele Zuhörer gern mit tosendem Applaus für die überwältigende Vorstellung bedankt, aber sie respektierten den Hinweis im Programmheft: ›Wir bitten, von Beifallsbekundungen abzusehen.‹

Die Augen der Thomaner waren gespannt auf ihren Kantor gerichtet. Dann kam die Erlösung. Ein kurzes Nicken mit einer leichten, nur für Eingeweihte erkennbaren Andeutung eines Lächelns. Der Kantor war zufrieden. Die nächsten Proben würden nicht allzu stressig werden.

Wie in einem alten Militärfilm, nachdem das Kommando ›Rühren‹ kam, legten die Thomaner ihre feierliche Haltung ab und fingen an zu reden. Jetzt waren sie nicht mehr die Sänger, die einen tadellosen Auftritt abliefern mussten. In Bruchteilen von Sekunden verwandelten sie sich wieder in die normalen Jungs, die sich nur durch die Kieler Blusen oder die Anzüge von anderen Gleichaltrigen unterschieden.

Die Kirche leerte sich langsam. In dem allgemeinen Aufbruch fiel es nicht auf, dass sich ein Besucher in der Pansakristei versteckte.

Georg Schießer, ein 14-jähriger Schüler der achten Klasse der Thomasschule, stieß seinem Klassenkameraden Paul Holzhund leicht seinen Ellenbogen in die Seite. »Lass uns schnell in die Stadt gehen, einen Latte trinken. Ich habe noch ein Date mit Pia und Linda abgemacht. Die waren heute auch hier. Aber sag den anderen nichts. Ich will nicht die ganzen Dummschwätzer dabeihaben. Schon gar nicht Ludwig.«

Paul war sofort im Bilde. »Wir sprinten jetzt in den Kasten und ziehen die Uniform aus. Treffpunkt Waschraum. Wenn die anderen fragen, sagen wir, wir würden noch zusammen den Geschichtsvortrag für Montag vorbereiten. Da will bestimmt keiner mitmachen.«

Georg Schießer stand vor dem großen Spiegel im Waschraum des Alumnats. Sein sportlich schlanker Körper war nur mit einer modernen Jeanshose bekleidet, bei der der hintere Teil des Gesäßes erst kurz vor den Kniekehlen endete. Er befeuchtete immer wieder seinen Kamm unter dem laufenden Wasserhahn, um sein schulterlanges, in trockenem Zustand lockiges Haar akkurat zu scheiteln. Als Paul hereinkam, hatte er das Adidas-Deo ›Cool Ice‹ bereits 40 Sekunden strapaziert. Er verstaute die Dose in seinem Kulturbeutel und griff nach einer Flasche Eau de Toilette ›Cool Water‹ von Davidoff. »Unfreiwillige Leihgabe meines Vaters. Ich hoffe, der flippt nicht aus, wenn er das rauskriegt!«

Paul war einen halben Kopf größer als Georg und nicht ansatzweise so schmal. Er ging regelmäßig ins Fitnessstudio, um seinen Körper in Form zu halten. Paul trug die gleichen Jeans wie Georg, sein Gesicht war rundlicher. Er hatte schwarze, dicke Haare, die der Justin-Bieber-Welle Tribut zollten. Er schnappte sich Georgs Kamm und versuchte unaufhörlich, seine Haare im seitlichen Bereich über den Ohren nach vorn zu kämmen. Als das nicht gelang, steckte er den Kopf unter den Wasserhahn.

Georg interessierte sich für das Styling seines Freundes nur am Rande. Nachdem jede Pore seines Oberkörpers mindestens dreifach mit Duftstoffen überlagert war, griff er zu einem Hawaiihemd, das faltenlos auf einem Bügel hing. »Geiles Teil! Das habe ich meinem Alten noch aus den Rippen geleiert.«

Paul war mit seiner Frisur, zumindest im feuchten Zustand, zufrieden. Nachdem er den Kamm weggelegt hatte, betrachtete er sein Gesicht im Spiegel. »Scheiße! Ein Pickel. Ausgerechnet jetzt.«

»Wo?«, fragte Georg mitfühlend.

»Hier! Direkt auf dem Kinn.«

»Kein Problem. Den drücken wir aus.«

»Bist du bescheuert? Das gibt Narben!« Paul kramte in seiner Karstadtplastiktüte rum. »Ich hab da noch was anderes.«

Nach kurzem Suchen holte er einen Abdeckstift heraus. »Der gehört eigentlich meiner Mutter.« Er schaute auf das Etikett. »L’Oréal. Ist das was Teures?«

»Scheißegal. Mach schon. Wir müssen los!«

Sonntagmorgen

Wie jeden Sonntag schloss Alfons Merkel, der Küster, um sechs Uhr die schwere Holztür am östlichen Seiteneingang der Thomaskirche auf. Der Gottesdienst begann erst um 9.30 Uhr, aber es gab vorher viel zu tun. Die Nächte waren in der vorösterlichen Zeit noch kühl, die Kirche musste geheizt werden. Alles musste hergerichtet werden, vom Altarraum bis zum letzten Sitzplatz.

Die Kirchentür öffnete sich mit einem Quietschen der Scharniere. Er nahm sich vor, beim nächsten Mal an das Öl zu denken. Mit einem Bündel roter Tulpen unter dem Arm, dem Altarschmuck für den heutigen Tag, betrat er das Gotteshaus.

Sein Gang war gebückt. Merkel hatte die siebzig gerade überschritten. Er befand sich eigentlich schon im Ruhestand, aber er war froh über diese verantwortungsvolle Aufgabe. Er war ein gläubiger Mensch und freute sich, durch diesen Dienst dem Herrgott für ein erfülltes Leben danken zu können. Und außerdem: Küster der Thomaskirche zu Leipzig. Das war doch was. Er liebte seine Berufung.

Er schaltete das Licht im Innenraum der Kirche an und blieb stehen. Irgendetwas stimmte hier nicht. Was, wusste er nicht. Er hatte keine Erklärung, es war eben nur so ein Gefühl. Er sah sich um, konnte jedoch nichts Auffälliges entdecken. Das hatte allerdings nicht viel zu bedeuten. Die Operation des Grauen Stars sollte er nicht mehr allzu lange vor sich herschieben. Er schlurfte mit seinem Tulpenbündel zum Altarraum. Die Umrisse des Altars, der Bestuhlung sowie die großen Bilder wurden deutlicher. Durch das bunte Kirchenfenster drang schon das erste Tageslicht herein. Als er die erste der drei kleinen Stufen betreten hatte und in den Altarraum sehen konnte, stockte ihm vor Schreck der Atem. Er ließ die Blumen fallen und starrte wie gelähmt in den Innenraum. Als er hörte, wie die Seitentür der Kirche mit einem lauten Quietschen und einem dumpfen Knall ins Schloss fiel, glaubte er, sein Herz würde stehen bleiben. Er schloss die Augen und konzentrierte sich auf seinen Atem. Dann schlug er das Kreuzzeichen auf seine Brust. Dies war bei evangelischen Christen ungewöhnlich, aber ihm war danach. Langsam verließ die Starre seinen Körper. Als er glaubte, sich wieder einigermaßen bewegen zu können, ging er, so rasch ihn seine alten Füße tragen konnten, zum Pfarrhaus.

Hauptkommissar Kroll war schon aufgewacht. Er hatte bei offenem Fenster geschlafen, das Gezwitscher der Vögel hatte ihn geweckt. Deshalb ertrug er es auch gelassen, dass sich zu so früher Stunde sein Handy meldete. Er schaute auf das Display. Staatsanwalt Reis. Er drückte auf die Taste mit dem grünen Telefonhörer.

Der Staatsanwalt klang aufgeregt. »Komm doch mal in die Thomaskirche. Ich denke, das solltest du dir ansehen. Bis gleich.«

Kroll hatte keine Chance nachzufragen. Reis hatte schon aufgelegt. Kroll stand auf und ging ins Bad. Wie immer, es war schon eine Angewohnheit, betrachtete er seinen durchtrainierten Körper im Spiegel. Kroll war alles andere als ein Muskelprotz, aber der Kampfsport, den er regelmäßig trieb, hatte für schön gezeichnete Muskeln gesorgt, und das Laufen verhinderte ein Anschwellen des Unterhautfettgewebes. Nicht schlecht für einen 45-Jährigen. Nachdem er die Dusche verlassen hatte, kämmte er mit einer Bürste seine dunkelblonden Haare zurück. Den Rest würde die Natur erledigen.

Vor den Eingängen der Thomaskirche war bereits das rot-weiße Flatterband der Polizei angebracht. Vor jeder Tür standen zwei uniformierte Polizisten und sorgten dafür, dass niemand das Gotteshaus betreten konnte. Die Mitarbeiter der Spurensicherung in ihren weißen Overalls verrichteten ihre Arbeit im Altarraum. Staatsanwalt Reis stand vor dem Grab von Johann Sebastian Bach. Er nickte kurz in Krolls Richtung. Kroll glaubte seinen Augen nicht zu trauen, als er im Altarraum den Grund für die morgendliche Aufregung sah. Die schwere eiserne Grabplatte war zur Seite geschoben. Das Grab lag frei vor ihnen. Kroll schaute hinein. Der Deckel des Aluminiumsarges war abgehoben und lag neben dem unteren Teil. Nach seinem Tod im Jahre 1750 wurde Bachs Leichnam zunächst auf dem Leipziger Spitalfriedhof der Johanniskirche beigesetzt. Erst später hatte man ihn in die Thomaskirche umgebettet. Weil aufgrund der längst abgeschlossenen Verwesung nur noch die Gebeine des Komponisten geborgen werden konnten, waren weitere Maßnahmen der Erhaltung nicht mehr erforderlich. »Das gibt’s doch nicht«, flüsterte Kroll. Er sah wieder in das offene Grab. Dann atmete er einmal tief durch. »Wissen wir schon, ob etwas fehlt?«

»Dr. Schmidt ist bereits unterwegs. Er müsste jeden Moment hier eintreffen.« Reis legte Kroll seinen Arm auf die Schulter. »Komm. Wir setzen uns mal in eine der Bänke. Hier stehen wir ja eh nur im Weg.«

Sie setzten sich in die erste Reihe der Kirchenbänke. Es dauerte nicht lange, bis Bernhard Brecht, der Thomaspfarrer, zu ihnen kam. Er war Ende 40 und hatte eine sportliche Figur. Die schon ergrauten Haare hatte er auf eine Länge von fünf Millimetern gestutzt. Er trug Jeans, ein dunkelblaues Jackett und ein weißes Hemd mit offenem Kragen. Seine intelligenten blauen Augen flackerten unruhig. Er gab den Beamten die Hand.

»Das ist ja unvorstellbar! Hat man heute vor gar nichts mehr Respekt? Weder vor der Totenruhe noch vor dem großen Komponisten? Diese Kirche ist doch ein Ort des Glaubens und des Friedens. Wer könnte so etwas getan haben?«

Erst nachdem der Staatsanwalt Kroll kurz vorgestellt hatte, beantwortete er die Frage. »Glauben Sie mir, Herr Pfarrer, wenn Sie unseren Job machen würden, stellten Sie die Frage nach so etwas wie Respekt nicht mehr. Den erleben wir leider höchst selten.«

Der Pfarrer setzte sich ungläubig neben die Beamten. Dr. Schmidt eilte an ihnen vorbei. Er grüßte kurz mit einem Handzeichen und betrat den Altarraum.

»Wer könnte so etwas getan haben?«, wiederholte der Thomaspfarrer fassungslos seine Frage.

Staatsanwalt Reis versuchte, ihn zu beruhigen. »Wir müssen leider abwarten, was die Ermittlungen ergeben.« Er zuckte mit den Schultern. »Es gibt so viele Möglichkeiten. Es könnte ein fanatischer Bachfan sein oder jemand, der Bach nicht mag. Es könnte ein kranker Sammler sein, es gibt sicher auch einen Markt für Reliquien. Es könnte jemand sein, der die Kirche nicht mag, der Musik nicht mag oder der einfach nur Aufmerksamkeit erregen will.«

Der Pfarrer nickte.

»Oder es ist etwas, woran wir noch gar nicht gedacht haben«, ergänzte Kroll nachdenklich. Er ahnte nichts Gutes.

Pfarrer Bernhard Brecht war immer noch bestürzt. »Verstehe. Ich bin einfach nur fassungslos.« Er sah auf die Uhr. »Wie lange brauchen Ihre Mitarbeiter noch?«

Kroll schaute in den Altarraum. »Mit Sicherheit noch einen halben Tag, mindestens.«

»Wir müssen den Gottesdienst absagen«, murmelte der Pfarrer geistesabwesend. »Wenn wir Glück haben, kann sich die Gemeinde wenigstens noch zum Mittagsgebet um zwölf versammeln.«

Kroll ging nicht auf die Sorge des Pfarrers ein. »Ist in der letzten Zeit irgendetwas Ungewöhnliches vorgefallen? Gab es Drohungen? Hat sich irgendjemand auffällig verhalten? Gab es eigenartige Anrufe oder Begegnungen?«

Brecht schüttelte den Kopf. »Also bei mir nicht. Es gab nichts Unübliches. Es war eigentlich alles so wie immer.«

Der Rechtsmediziner Dr. Schmidt kam auf sie zu. »Ich konnte mir natürlich erst einen kurzen Überblick verschaffen. Wir bringen das gesamte Skelett in die Rechtsmedizin. Ich muss mir die Sache genauer ansehen.«

»Hast du schon was gefunden?«, hakte Kroll nach.

»Es fehlt auf jeden Fall die rechte Hand.«

»Die rechte Hand?« Kroll und Reis sahen sich ungläubig an.

»Sonst nichts?«

Dr. Schmidt lächelte freudlos. »Das menschliche Skelett besteht aus über 200 Knochen. Das muss man jetzt genauer abklären. Die Untersuchung wird natürlich nicht einfach. Bach wurde zweimal umgebettet. Ich weiß auch nicht, ob dabei nicht schon etwas verloren gegangen ist. Immerhin wurde Bach vor über 250 Jahren beerdigt. Da ist eine Menge Recherchearbeit notwendig.«

»Bachs Gesicht wurde anhand des Schädels rekonstruiert«, ergänzte der Pfarrer. »Darüber gibt es doch bestimmt alte Aufzeichnungen.«

Dr. Schmidt überlegte kurz. »Das ist ein wichtiger Hinweis. Ich hoffe, die haben dabei eine Bestandsaufnahme des gesamten Skeletts gemacht.«

Der Rechtsmediziner verabschiedete sich und ging.

Brecht wandte sich besorgt an die Beamten. »Wie lange werden denn diese Untersuchungen dauern? Bach gehört ja schließlich in diese Kirche und nicht in ein Labor.«

»Das wissen wir«, beruhigte ihn Reis. »Wir werden ihn keinen Tag länger untersuchen als notwendig.«

Kroll ging zum Leiter der Spurensicherung. Er rieb sich die Augen. »Sag mir einfach deinen ersten Eindruck.«

»Das ist ein öffentlicher Raum, Kroll. Hier sind Spuren ohne Ende. Bis wir die alle gesichert haben, ist der Tag vorbei.« Er grinste sarkastisch. »An die Auswertung der Spuren will ich gar nicht denken.«

Kroll sah kurz in Richtung des Kirchenschiffs. Der Pfarrer und der Staatsanwalt waren in ein Gespräch vertieft. »Sichert alle Spuren, die ihr finden könnt. Egal, wie lange das dauert. Wir dürfen hier keinen Fehler machen!«

»Wir müssen erst einmal rauskriegen, wie er die Platte weggekriegt hat. Die ist ziemlich schwer. So was geht nicht, ohne Spuren zu hinterlassen. Der Täter hat wahrscheinlich ein Stemmeisen benutzt. Beim Hebeln fallen normalerweise immer brauchbare Spuren ab. Hautschuppen, Schweiß, Speichel.«

Kroll sah sich um. »Der Altarraum ist sonst immer abgesperrt. Das könnte die Suche ein bisschen vereinfachen.«

»Aber nicht bei großen Anlässen. Wenn die Kirche voll ist, wird auch diese Region fürs Publikum geöffnet. Das habe ich schon rausgekriegt.«

Kroll klopfte dem Kollegen auf die Schulter. »Ihr macht das schon!«

Kroll und Reis unterhielten sich noch vor dem Haupteingang der Thomaskirche. Der Staatsanwalt war nachdenklich. »Mir gefällt die ganze Sache nicht, Kroll.«

Der Kommissar sah ihn fragend an. »Wie meinen Sie das?«

Es hatte sich schon seit vielen Jahren eingeschliffen, dass Reis die Polizisten duzte, sie aber umgekehrt beim Sie geblieben waren.

»Was wir hier haben, hat nichts mit Grabschändung zu tun. Grabschänder arbeiten anders: Die besprühen ein Grab mit Farbe oder malen irgendwelche Botschaften drauf. Ich glaube auch nicht, dass wir es mit einem Trophäenjäger zu tun haben. Der hätte doch bestimmt nicht die Hand mitgenommen, sondern den Kopf.«

»Immerhin war es die rechte Hand«, bemerkte Kroll. »Die Hand, mit der Bach komponiert hat. Das ist doch vielleicht nicht uninteressant für gewisse Kreise.«

»Kann sein, dass du recht hast. Aber ich habe trotzdem kein gutes Gefühl. Ich glaube, wir können noch gar nicht einschätzen, was hier passiert ist, und vor allem nicht, was noch kommen wird.«

Kroll nickte zustimmend. Der Staatsanwalt sah auf die Uhr. »Lass uns die Sache im Auge behalten, es ist einfach besser so. Glaub mir, Kroll.«

»Ich bin bei der Mordkommission«, warf Kroll ein.

»Ja, ja, ich weiß. Ich habe ja auch nicht gesagt, dass ihr übernehmen sollt. Beobachte einfach die Angelegenheit.« Der Staatsanwalt grinste. »Zurzeit ist bei euch doch eh nichts los.«

Kroll musste sich eingestehen, dass sein Vorgesetzter recht hatte. Glücklicherweise hielten sich die Mörder im Moment tatsächlich zurück. »Ich bleibe am Ball«, stimmte Kroll zu.

Reis verabschiedete sich. »Hoffentlich wirst du nicht doch noch zuständig«, murmelte er im Gehen und hoffte, dass dieses Gedankenspiel ein Gedankenspiel bleiben würde.

Sonntagmittag

Die Nachricht von der Öffnung des Grabes von Johann Sebastian Bach hatte sich im Alumnat des Thomanerchors und in ganz Leipzig in Windeseile herumgesprochen. Die Sänger hatten sich seit acht Uhr zur Probe für den Gottesdienst eingefunden und erfuhren nun, warum der Einsatz in der Thomaskirche ausfallen musste. Es kursierten die abenteuerlichsten Geschichten: Bachs Skelett wurde geklaut, der alte Küster Merkel sei brutal überfallen worden, die Einrichtung der Kirche sei völlig zerstört. Die Mutmaßungen über die Täter deckten gleichfalls die ganze Palette ab. Von psychisch Gestörten bis zu Al-Qaida gab es zuhauf potenzielle Tatverdächtige.

Montagmorgen

Wie jeden Morgen während der Schulzeit wurden die Sänger des Thomanerchors um sechs Uhr mit klassischer Musik geweckt, die aus den zahlreichen Lautsprechern ertönte. Eine halbe Stunde später fanden sie sich im großen Frühstücksraum im Erdgeschoss ein. Maximilian Schnell aus der zwölften Klasse hatte an diesem Morgen Dienst. Er war ein hagerer, immer korrekt gekleideter junger Mann, der seinen Seitenscheitel mit viel Wasser und ein wenig Gel auf dem Kopf festbetoniert hatte. Langsam ging er an den Tischen vorbei, um die Anwesenheit der Alumnen zu kontrollieren. Das Stimmengewirr war, wie immer, groß. Die Thomaner stocherten mit ihren Messern in den Nutella- und Marmeladengläsern herum, griffen mit den Fingern nach Wurst oder Käse und stopften die belegten Brötchen hastig in sich hinein. Dazu tranken sie Kaffee, Tee, Kakao oder Milch.

Es war nicht zu übersehen, dass einige Plätze, es waren genau 15, leer waren. »Weiß jemand, wo die anderen sind?«

Er erntete nur ein vereinzeltes Achselzucken, soweit sich die Schüler überhaupt für seine Frage interessierten. »Stube Bohnekamp fehlt komplett. Was ist denn da schon wieder los?«, grübelte er vor sich hin, nicht ernsthaft eine Antwort erwartend.

Er sah sich noch einmal ungläubig im Frühstücksraum um, dann sprintete er die Treppen hoch zu den Schlafsälen im zweiten Obergeschoss.

Frieder Bohnekamp lag benommen unter seiner Bettdecke. Seine langen, lockigen Haare klebten an Stirn und Wangen fest. Er war leichenblass, sein Atem war flach. Maximilian Schnell ging langsam auf ihn zu. Frieder schlief. Vorsichtig berührte Max seine Schulter. Frieder versuchte, langsam die Augen zu öffnen, die aber wieder zufielen, nachdem sie, halb geöffnet, flimmerten. »Ich bleib heute im Hotel«, flüsterte er undeutlich.

Maximilian berührte seine feuchte Stirn. Man musste kein Arzt sein, um zu erkennen, dass Frieder hohes Fieber hatte.

Er ging zu den anderen Betten. Überall bot sich das gleiche Bild. Dann rannte er zu Frau Wöllner, der Krankenschwester des Alumnats. Sie benachrichtigte nach einer kurzen Visite den Hausarzt.

Der Internist, Dr. Klaus Rabenstein, ordnete als Erstes an, dass die gesunden von den erkrankten Kindern sofort räumlich zu trennen waren. Er untersuchte jedes Kind gründlich, redete viel mit seinen jungen Patienten, stellte Fragen, nahm sich Zeit.

Nach drei Stunden ging er in das Büro der Alumnatsleitung, die ihn schon sorgenvoll erwartete. Der Arzt spannte sie nicht auf die Folter, sondern kam gleich zur Sache. »Ich bin mir sicher, dass es sich bei den Erkrankungen der Jungs um eine Salmonellenvergiftung handelt. Wir müssen natürlich noch die Laboruntersuchungen abwarten, aber ich bin mir wirklich sehr sicher. Die Symptome lassen kaum Zweifel zu.«

Die Miene von Dr. Callidus, dem Alumnatsleiter, verfinsterte sich in Sekundenschnelle. Er ahnte, dass diese Diagnose nichts Gutes bedeutete. »Was können wir tun?«

Rabenstein lächelte bitter. »Die Frage ist nicht, was können wir tun, sondern was müssen wir tun. Wir reden hier nicht über einen harmlosen Schnupfen.«

»Also was müssen wir tun?«

Der Arzt setzte sich und redete bewusst in einem beruhigenden Tonfall. Was er jetzt sagen musste, würde sein Gegenüber in einen Schockzustand versetzen, das war ihm klar. »Die Jungs, die bereits Symptome aufweisen, müssen sofort ins Krankenhaus. Die gesunden Kinder müssen gründlich untersucht werden und unter Beobachtung bleiben. Auf jeden Fall sollten sie sofort nach Hause. Salmonellen sind eine meldepflichtige Krankheit. Ich muss das Gesundheitsamt informieren. Die werden den ganzen Kasten desinfizieren und untersuchen, ob die Bakterien hier irgendwo im Haus sind.«

Dr. Rabenstein hatte die Wirkung seiner Worte richtig eingeschätzt. Der Alumnatsleiter befand sich tatsächlich in einer Art Schockzustand. »Großer Gott!«, flüsterte er laut. »Die armen Jungs.« Er ging in seinem Büro auf und ab und schüttelte den Kopf. »Und das kurz vor Ostern. Das ist ja eine Katastrophe!«

Ihm war klar, dass zum ersten Mal in der 800-jährigen Geschichte des Chores die Auftritte seiner Schützlinge bei den Ostergottesdiensten und den Passionen ausfallen würden. Aber das stand jetzt nicht im Vordergrund. Die Sänger mussten wieder gesund werden, nur das zählte.

Der Arzt setzte sich auf die Fensterbank. »Da ist noch etwas, was ich gern mit Ihnen besprechen würde.« Dr. Callidus sah ihn interessiert an.

»Ich habe viel mit den Jungs geredet, einfach nur, um in Erfahrung zu bringen, wie und vor allem wo sie sich infiziert haben könnten. Irgendwie macht das alles nicht wirklich Sinn.«

»Wie meinen Sie das?«

»Salmonellen werden häufig durch unsaubere Lebensmittel, zum Beispiel in Großküchen oder Hotels, übertragen.«

Callidus musste an seinen Durchfall beim letzten Urlaub in Ägypten denken.

»Aber das würde ich in diesem Falle ausschließen. Die Küche hier im Alumnat hat noch nie Probleme gemacht. Außerdem müssten dann mehr Kinder betroffen sein als nur die 15.«

»Gibt es denn noch andere Möglichkeiten?«, fragte der Alumnatsleiter.

Rabenstein führte seine Ausführungen fort. »Durch Ausscheidungen kranker Menschen. Aber auch das würde ich hier definitiv ausschließen. Der Chor hat kein Hygieneproblem. Derartige Infektionen finden ausschließlich in hygienisch fragwürdigem Milieu statt, in Gebieten, in denen eine regelmäßige Reinigung der Sanitäranlagen aus technischen oder sonstigen Gründen nicht möglich ist. Dafür wären es auch einfach zu viele. Es stecken sich nicht 15 Jungs nahezu parallel wegen ungewaschener Hände an. Das ist unwahrscheinlich.«

Callidus nickte verständnisvoll.

»Ein weiterer Auslöser könnten die kritischen Lebensmittel, also insbesondere Eier und Geflügel, sein. Hier können wir sofort einen Haken dranmachen. Fünf der kranken Kinder sind Vegetarier und haben weder Eier noch Fleisch gegessen. Die mittlere Inkubationszeit beträgt 20 bis 24 Stunden. Drei der betroffenen Jungs waren Samstagabend bei McDonald’s. Die töten da alles ab, was sich in ihrem Fleisch bewegt, vom Vitamin bis zum Erreger.«

Dr. Rabenstein wechselte seine Sitzposition. Er setzte sich jetzt auf den Stuhl, der vor Dr. Callidus’ Schreibtisch stand. »Bliebe nur noch abgestandenes Wasser, zum Beispiel in Duschschläuchen. Aber auch das würde ich hier im Alumnat ausschließen. Die Jungs hier duschen ziemlich fleißig. Da kann bei der Anzahl der Duschen kein Wasser faul werden.«

Dr. Callidus nickte wieder zustimmend. Man konnte ihm ansehen, dass sein Kopf arbeitete. Er überlegte, ob es weitere Möglichkeiten der Infektion geben könnte. Er kannte das Gebäude schließlich in- und auswendig. Möglicherweise hatte der Arzt ja etwas übersehen.

Plötzlich hielt er inne. »Der Wasserspender im ersten Obergeschoss!«

Rabenstein weitete die Augen.

»Wir haben da so einen Wasserspender für unsere Alumnen. Da ist eigentlich immer stilles Mineralwasser drin.«

»Und?«, hakte der Arzt nach. »Ist etwas mit dem Wasserspender?«

Callidus überlegte. »Der Wasserspender ist schon seit einer Woche kaputt. Es kommt einfach kein Wasser mehr heraus. Aus Sicherheitsgründen hatten wir dann ein Schild ›Defekt‹ über den Hahn geklebt. Natürlich haben wir auch jemanden beauftragt, den Wasserspender zu reparieren, aber Sie wissen ja, wie das ist mit den Handwerkern heutzutage. Die kommen lieber übermorgen als heute.«

»Seit einer Woche, sagten Sie?«

Der Alumnatsleiter nickte.

»Kann ich mir den Wasserspender einmal ansehen?«

Sie stellten überrascht fest, dass das Schild ›Defekt‹ entfernt worden war. Auch schien der Spender wieder einwandfrei zu funktionieren. Der Becher, den Dr. Rabenstein unter den Hahn hielt, ließ sich problemlos füllen. Nachdem der Becher des Arztes zur Hälfte voll war, hielt er ihn mit kreisenden Bewegungen unter die Nase.

»Sie sollten jetzt besser die Polizei benachrichtigen.«

Kroll und sein Kollege Wiggins, gleichfalls Hauptkommissar, saßen an ihren Schreibtischen in ihrem gemeinsamen Büro. Sie nutzten die Zeit ohne aktuellen Mordfall, um den Papierkram zu erledigen, der sich in den letzten Tagen und Wochen angestaut hatte. Eine Arbeit, die Wiggins leichter fiel als Kroll. Wiggins war wie immer adrett gekleidet, Jeans, Oberhemd und darüber ein Jackett. Er war Mitte 40, groß gewachsen und auffällig schlank. Seine braunen Haare, die er gescheitelt trug, verliehen ihm zusammen mit der runden Brille ein intellektuelles Äußeres, das durchaus nicht täuschte. Wiggins war schon immer bei den Besten gewesen, in der Schule sowie auf der Polizeischule, und hatte stets herausragende Noten. Nach dem Abitur hatte seine Mutter schon von einer wissenschaftlichen Karriere geträumt, aber Wiggins hatte sich für die Polizei entschieden. Inzwischen hatte sie sich damit abgefunden. Seine intellektuellen Fähigkeiten und Krolls praktische Vorgehensweise waren die ideale Kombination.

Kroll hatte Wiggins von den Ereignissen in der Thomaskirche erzählt und auch die Besorgnis des Staatsanwaltes nicht unerwähnt gelassen. Wiggins konnte sich auch keinen Reim auf die Geschichte machen, seine erste Vermutung ging in Richtung Trophäenjäger.

Die Tür flog auf und Staatsanwalt Reis stürmte in ihr Büro. »Los, kommt! Wir fahren zum Thomanerchor!«

Kroll und Wiggins sahen sich irritiert an. Dann folgten sie dem Staatsanwalt.

Montagmittag

Vor dem Alumnat in der Hillerstraße herrschte hektische Betriebsamkeit. Zahlreiche PKWs hatten ohne Rücksicht auf Verbotsschilder eine Lücke zum Parken gefunden und warteten darauf, mit großen Sporttaschen und kleinen Jungs beladen zu werden. In der Eingangshalle herrschte Hochbetrieb. Die Beamten vermuteten, dass der Mann, der ihnen mit einem Arztkoffer entgegenkam, Dr. Rabenstein war. Reis stellte sich ihm in den Weg. »Mein Name ist Reis, ich bin der ermittelnde Staatsanwalt. Hätten Sie noch ein wenig Zeit für uns, Herr Doktor?«

Der Arzt sah auf die Uhr. Die Bitte des Staatsanwaltes schien ihm nicht gelegen zu kommen. Er ließ es sich aber nicht anmerken. »Natürlich. Ich schlage vor, wir gehen nach oben zum Wasserspender.«

Die Spurensicherung hatte schon einen großen Plastikbeutel über den Wasserspender gestülpt, um ihn für den Transport zum Labor vorzubereiten. Dr. Callidus, der Alumnatsleiter, beobachtete jeden Handgriff mit besorgtem Gesicht.

»Wie sind Sie denn auf dieses Gerät hier gekommen?«, fragte Reis den Arzt.

Rabenstein schaute kurz zu Callidus. »Ich gehe davon aus, dass es sich hier um eine Salmonellenvergiftung handelt. Nach der Untersuchung der erkrankten Burschen habe ich mit dem Leiter des Internats geredet. Er hat mir erzählt, dass der Wasserspender wegen eines Defektes seit längerer Zeit nicht in Benutzung war. Abgestandenes Wasser ist immer ein guter Nährboden für Salmonellen. Ich habe dann an einer Probe gerochen. Das Wasser roch auffällig alt, viel modriger, als es unter diesen Bedingungen eigentlich sein dürfte.« Er zuckte mit den Schultern. »Aber bitte, das ist nur eine Vermutung. Ich konnte natürlich keine labortechnische Untersuchung durchführen.«

»Das ist klar«, bestätigte ihm der Staatsanwalt. »Was mich mehr interessieren würde: Wie ist der Zustand der Kinder?«

»Eine Salmonellenvergiftung ist kein lebensbedrohlicher Zustand, zumindest nicht für ein gesundes Kind. Die Symptome sind aber alles andere als Bagatellen. Starker Durchfall und Erbrechen, gepaart mit hohem Fieber. Die Kinder sind, weiß Gott, nicht zu beneiden.«

Kroll ging in den Flur, in dem sich die Wohnräume der Thomaner befanden. Es war ruhig und menschenleer. Die Türen standen offen. Gleiches galt für einige Kleiderschränke. Offensichtlich hatten die Bewohner fluchtartig ihre Zimmer verlassen. Der Kommissar schlenderte weiter und schaute in die Stuben. Sie waren alle ähnlich ausgestattet. Schreibtische, Stühle, Schränke und Regale. Diverse Poster an den Wänden, von Lady Gaga über Bushido bis zu Metallica. Kroll musste schmunzeln. Die berühmten Sänger schienen sich nicht nur für klassische Musik zu interessieren.

Kroll hörte die elektronischen Signale eines Computerspiels. Im Zimmer am Ende des Flures saß Paul Holzhund und bediente mit flinken Fingern den Touchscreen seines iPhones. Als er Kroll sah, nickte er ihm kurz zu, konzentrierte sich dann aber wieder auf seinen Bildschirm. Kroll sah ihm über die Schulter.

»Doodle Jump! Ein tolles Spiel. Das spiele ich auch manchmal im Präsidium.«

Paul ließ die Finger nicht von der Tastatur. Er sah Kroll nicht an. »Frieders Rekord liegt bei 35.000. Ich bin schon ganz nah dran.«

Der Kommissar setzte sich auf einen der freien Stühle und wartete, bis ihm ein schnell abfallender Ton signalisierte, dass der Astronaut bei seiner Reise in immer höhere Regionen der Galaxie abgestürzt war. »Hast du einen Moment Zeit für mich?«

»Klar«, sagte Paul und legte sein iPhone zur Seite. »Sie haben gerade Präsidium gesagt. Dann sind Sie doch bestimmt Bull…, ich meine, von der Polizei.«

»Ja«, bestätigte Kroll. »Ich soll mir hier die Vorkommnisse der letzten Zeit mal genauer anschauen.«

Paul fiel erst jetzt auf, dass er, Computerspiel bedingt, die Höflichkeitsformen vergessen hatte, die ihm so mühsam beigebracht worden waren. Er stand auf und gab Kroll die Hand. »Mein Name ist Paul Holzhund.«

Kroll lächelte. »Wann holen deine Eltern dich denn ab?«

»Meine Eltern sind beide arbeiten. Vor 15 Uhr schaffen die das nicht. Ist aber auch gut so. Dann kann ich hier noch ein bisschen chillen.«

»Na dann«, versuchte Kroll, ihn aufzumuntern, »hast du ja noch ein bisschen Zeit. Was trinkt man denn so in deinem Alter? Kaffee oder Cola oder Red Bull?«

»Wenn wir in die Stadt gehen, trinke ich immer Latte.«

»Und wo gibt es die beste?«

»Im ›Vapiano‹. Da gibt es auch super Nudeln mit Pesto. Einfach klasse!«

Kroll sah auf die Uhr. »Ich habe heute Mittag noch nichts gegessen. Wie sieht’s mit dir aus?«

Paul musste schmunzeln. »Unsere Küche ist zu. Die hat doch das Gesundheitsamt erst mal dichtgemacht.«

»Darf ich dich einladen, auf Nudeln und Latte und was du sonst noch willst?«

»Übelst krass!«, jubelte Paul und sprang auf. »Aber nicht laufen, okay?«

Kroll parkte in der Tiefgarage unter dem Augustusplatz. Sie verließen das Parkhaus durch einen der dosenartigen, runden Ausgänge mit den matten Glasscheiben, die von den Leipzigern nur ›Milchtöpfe‹ genannt wurden.

Vor dem ›Vapiano‹ stand ein älterer Mann mit rauschendem Vollbart, der heftig die Kurbel einer alten Drehorgel drehte. ›Wenn bei Capri die rote Sonne im Meer versinkt‹, ertönte es aus seinem Instrument. Standesgemäß für sein Gewerbe trug er einen Frack, der sich nicht mehr im allerbesten Zustand befand, und einen Zylinder. Auf dem Leierkasten saß ein ausgestopfter Affe.

Als er Paul auf sich zukommen sah, lächelte er fröhlich. Man konnte ihm ansehen, dass er sich über das Erscheinen des Thomaners freute. »Hallo, Paul. Welch großes Vergnügen. Ich hoffe, du erfreust dich bester Gesundheit.«