Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

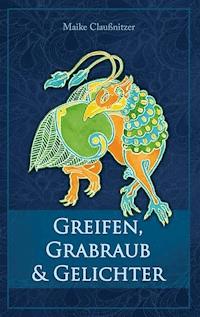

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

Kleine Greifen haben ein gutes Gespür dafür, wo Futter und Wärme zu finden sind – und das kann nicht schaden in einer Welt, in der Kriegerinnen und Diebe gleichermaßen gefährlich leben, kein einziges Weihnachtsfest in frommer Besinnlichkeit verläuft und auch die Totenruhe nicht ungestört bleibt, wenn es nicht umgekehrt die Toten selbst sind, die gerade die Ruhe stören … Fünf Geschichten laden ein zu einem Ausflug (nicht nur) nach Aquae Calicis.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 294

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Auch von Maike Claußnitzer erschienen:

Tricontium

INHALT

Der Mann, der die Greifen füttert

Drei unweihnachtliche Geschichten

Ein guter Name

Memoria

Priesterzahn und Schweineknochen

Der Weg ins andere Land

Anhang

Der Mann, der die Greifen füttert

Einst lebte im schönen Aquae Calicis ein gerissener Dieb namens Toste. Er stahl, was immer er stehlen wollte, mochte es nun unbewacht oder bewacht sein, ja, er nahm sogar den Kelch vom Altar, ohne dass man ihn ertappte. Die Richter hätten ihm gern etwas nachgewiesen und ihre Leute taten ihr Bestes, ihn zu fangen, doch das gelang ihnen nicht, denn Toste war geschickt und listig und hatte tausend Schlupfwinkel. Und während alle sich über seine Dreistigkeit empörten oder seinen Namen fast ehrfürchtig als den eines großen Meisterdiebs nannten, saß er in einem seiner sicheren Verstecke, zählte sein Geld und lachte …

So hätte es sein sollen und so wäre es in einem von Tures schönen Märchen gewesen, aber weiter hätte kaum etwas von der Wahrheit entfernt sein können. Zwar war Aquae Calicis durchaus schön, selbst in diesen Wintertagen und sogar in dem bescheidenen Viertel rings um die Barbarakirche, doch Toste …

Nein. Je weniger Toste heute über Toste nachdachte, desto besser. Er hob das magere Bündel auf, das ihm von der Schulter geglitten war und ihn so aus seiner tröstlichen Geschichte gerissen hatte, und setzte seinen unterbrochenen Weg über den Barbarakirchhof fort. Er ging nicht schnell; es lief sich schlecht, wenn man am Morgen beim Niedergericht Prügel bezogen, sich auf dem Weg hinaus den Fuß verdreht und dann später am Tag eine üble Enttäuschung erlebt hatte.

Über ihm in dem alten Apfelbaum, der mitten zwischen den Gräbern stand, stritten mehrere Sperlingsgreifen miteinander. Sie hatten die winzigen Katzenschwänzchen, die in einer buschigen Quaste ausliefen, um die Zweige geschlungen, um Halt zu gewinnen, und klammerten sich dazu noch mit den krallenbewehrten Tatzen fest, während sie wild mit den Flügeln schlugen und sich mit einem Laut, der halb Krächzen, halb Fauchen war, gegenseitig in die Flucht zu schlagen versuchten. Wahrscheinlich war es ihnen um den einen Apfel zu tun, der hoch oben in der Baumkrone hängen geblieben war, als man schon vor Wochen die übrigen abgeerntet hatte.

Sie ließen sich weder von der Gemeinde stören, die dem Ruf der Glocken in die Barbarakirche folgte, um die Vigilia des Tages ihrer Heiligen zu feiern, noch von den drei alten Frauen, die am Matronenstein an der Nordseite des Platzes damit befasst waren, Riten eines anderen Glaubens zu vollziehen, die vielleicht der uralten Guten Göttin galten, die am selben Tag wie Barbara gefeiert wurde.

Die Sperlingsgreifen wussten, dass sie sicher waren, selbst in der Stunde der Dämmerung. Einem Greifen tat man nichts Böses, denn das brachte Unglück und das stand fest.

Daran, dass es Glück brachte, wenn sie die Nähe eines Menschen suchten, zweifelte Toste allerdings inzwischen sehr.

»Ich habe nichts für euch«, sagte er zu den beiden kleinen Greifen, die anders als ihre Gefährten den Apfel schon verloren gegeben und sich stattdessen erwartungsvoll Toste an die Fersen geheftet hatten. »Heute nicht. Fragt einen anderen.«

Immerhin hatten die beiden ihn wiedererkannt, wie auch Toste zumindest einen von beiden erkannte, das Weibchen mit dem weißen Fleck auf der Stirn; die Kleine war schon den ganzen Sommer über besonders keck gewesen und hatte ihm im Herbst aus der Hand gefressen, damals, bevor ihn der Marktaufseher mit dem Gürtel erwischt hatte und sein Leben in noch größere Unordnung als üblich geraten war, in so große Unordnung, dass er noch nicht einmal offen auf dem Barbarakirchhof hätte herumstehen sollen. Denn der Kelch, den er vor ein paar Wochen von einem Seitenaltar der Barbarakirche entwendet hatte, war weit mehr schuld an seinem jetzigen Elend als die Tage im Kerker oder die leidige Verletzung. Allein dieses Kelchs wegen hatte Rixa ihm eben mehr oder minder die Tür vor der Nase zugeschlagen und ihn so um sein gewohntes Nachtquartier gebracht.

Doch ganz ließen sich Kelch und Gürtel im Grunde nicht trennen; begonnen hatte nämlich alles schon mit seinem Husten im Frühherbst. Man konnte nicht ungehört und damit ungesehen bleiben, wenn man hustete, dass es einen schüttelte. Für einen kleinen Dieb war das nicht gut, und seine Einnahmen hatten sehr gelitten.

Das hatte Rixa, bei der er gewöhnlich schlief, nicht behagt.

»Du bellst wie ein alter Straßenköter«, hatte sie gesagt. »Komm mir nicht zu nahe, ich kann eine Erkältung jetzt nicht gebrauchen.«

Sie hatte ihn nicht in ihrem Bett dulden wollen und ihn auch nicht länger aus ihrer Schüssel essen lassen; als es sie nach zwei Tagen trotz aller Vorsicht ebenfalls getroffen hatte, war sie sehr missgelaunt gewesen, und Toste hatte sich, immer noch hustend, etwas einfallen lassen müssen, um sein Bleiberecht für den Rest des Herbsts und über den Winter zu sichern. Er hatte gewusst, dass er mindestens gutes Essen für einige Tage würde auftreiben müssen, um Rixa gnädig zu stimmen. Ein echtes Geschenk hätte noch besser gewirkt, besonders, wenn es ein Schmuckstück oder anderer hübscher Tand gewesen wäre, aber mit diesem Husten hätte sich nur ein Narr mit windigen Absichten auf den Markt gewagt.

Deshalb hatte Toste getan, was er sonst nie tat, und Einohr-Regin um ein Darlehen gebeten. Sie kamen gut miteinander aus, Einohr-Regin und er, und vielleicht wären sie gar so etwas wie Freunde gewesen, wenn sich zwischen ihresgleichen feste Freundschaften hätten schließen lassen. Regin mochte für das, was Toste ihm brachte, weniger als andere zahlen, aber dafür wies er auch nicht viel zurück, sondern nahm auch Heikles und Kleinigkeiten. Umgekehrt wusste er, dass Toste mit dem Besten auch stets getreulich zu ihm kam und nicht zum Wirt des »Kranichschnabels« in der Hafenvorstadt oder zu der entlaufenen Nonne hinter dem Badehaus beim Westtor ging.

Ja, Regin war fast ein Freund, und er hatte genickt und war sehr verständnisvoll gewesen. Er hatte Toste zwei ganze, blanke Denarii hingeschoben.

»Bis in vier Wochen habe ich drei zurück, in Geld oder anderweitig; wenn nicht, wirst du es sehr bereuen«, hatte er gesagt, und das war kein Scherz gewesen. Bei so etwas hörte für Einohr-Regin die Freundschaft auf, die halbe wie die ganze. Dass er unter seinem langen, blonden Haar die Narbe dort, wo einst sein linkes Ohr gewesen war, gekratzt hatte, war eine zusätzliche Bekräftigung gewesen.

Toste hatte eifrig genickt, die Münzen von dem grobgezimmerten Tisch genommen und eilig die Hütte verlassen, die nach außen hin nur ein Tagelöhnerhaus unter vielen unweit der Justinuskirche war. Halb fiebrig war er nun doch auf den Markt gezogen und hatte alles zusammengekauft, was irgend dazu dienen konnte, Rixa zu besänftigen, einschließlich einer glänzenden, rotgelben Glasperle, die fast einen ganzen Denarius verschlungen hatte. Es wäre wohl weise gewesen, etwas von dem Geld aufzusparen, aber das hatte er nicht getan und es hatte ihn kein bisschen gestört, weil Rixa gelächelt, ihn in die Arme geschlossen und ihn einen Helden genannt hatte. Toste hatte ihr wohlweislich verschwiegen, dass sein plötzlicher Reichtum nur geborgt gewesen war. Immerhin hatte er nun wieder in Rixas Bett liegen dürfen und ihre schönen, grünen Augen hatten nur für ihn geleuchtet. Das Leben war zwei, drei Tage lang herrlich gewesen.

Doch zwei Denarii waren schneller ausgegeben, als drei wieder eingenommen waren, besonders, wenn man wie Toste gewöhnlich nicht allzu hoch hinaus wollte und sich weder an prächtigen Schmuck noch an allzu wohlgefüllte Geldbeutel heranwagte, um Ärger zu vermeiden.

Drei Tage vor Ablauf der Frist hatten noch immer zwei Denarii gefehlt und Toste hatte sich nicht mehr so recht zu helfen gewusst. Kurz hatte er in Erwägung gezogen, den alten Tonkrug anzutasten, den Rixa versteckt unter einem losen Stein der Herdummauerung in einem Loch im Lehmboden aufbewahrte, doch auf ihren bescheidenen Vorrat an Münzen für schlechte Zeiten zurückzugreifen, hätte allenfalls einen Aufschub, aber kein Ende der Schwierigkeiten bedeutet. Vor allem hätte Rixa, wenn er das ohne ihr Wissen gewagt hätte, wohl noch fürchterlichere Rache geübt, als Einohr-Regin es je getan hätte. Mit ihrem Wissen konnte er es aber nicht tun, solange er nicht eingestehen wollte, auf welch unrühmlichem Wege er neulich zu Geld gelangt war.

Die ziellosen Wanderungen, die er in seiner Verzweiflung unternommen hatte, hatten ihn am Ende in die Barbarakirche geführt, und dort war ihm der Ausweg aus seiner unglücklichen Lage silberglänzend ins Auge gefallen – vielmehr, der scheinbare Ausweg.

Er hatte den Kelch noch am selben Abend zu Regin gebracht, doch der war nicht angetan gewesen.

»Der ist keine zwei Denarii wert«, hatte er kopfschüttelnd gesagt, »allenfalls einen, und das auch nur, weil du es bist.«

»Meinst du das ernst?«, hatte Toste betroffen gefragt. »Es ist ein guter, silberner Kelch. Ich war dabei, als der Gemeindeälteste ihn gestiftet hat – er hat fast einen Solidus ausgegeben, das habe ich ihn selbst sagen hören.«

»Silbern? Nein. Gut versilbert? Ja«, hatte Regin gesagt, ein Messer hervorgeholt und dem schönen Kelch einen langen Kratzer beigebracht, unter dem minderwertiges Metall zum Vorschein gekommen war.

»Oh, verflucht«, hatte Toste gemurmelt.

Regin hatte zustimmend genickt. »Das kannst du laut sagen. Und ich habe meine beiden Denarii immer noch nicht. Lass dir etwas einfallen.«

Toste war an diesem Abend gar nichts mehr eingefallen. Er war zu Rixa zurückgeschlichen und hatte seiner Empörung darüber Ausdruck verliehen, dass ein frommer Gemeindeältester es wagen konnte, nicht nur seinen Gott und seine Mitchristen, sondern auch noch einen ehrlichen Dieb so hinters Licht zu führen. Am nächsten Morgen hatte er sich dann auf dem Markt an einem silberbeschlagenen Gürtel vergriffen, der ganz gewiss genügt hätte, Regin zufrieden zu stellen. Doch dabei war er zu unvorsichtig gewesen.

Das Übliche war gefolgt, harte Worte des Marktaufsehers, ein unfreiwilliger Aufenthalt in seinem beengten Amtsgebäude, dann einer im Kerker des Hochgerichts und schließlich in einer der Zellen des Niedergerichts, nachdem der Wert des Gürtels sich als geringer als zunächst angenommen herausgestellt hatte. Nun, da alles vorüber war, hatte er gehofft, bei Rixa in aller Ruhe seine Wunden lecken zu können, bevor er Regin zu erklären versuchte, dass er den Rest seines Gelds schon noch irgendwann und irgendwie bekommen würde, aber zu beidem war es nicht gekommen.

Rixa hatte ihn eben gar nicht erst ins Haus gelassen. In seiner Abwesenheit musste sie ihre Frömmigkeit entdeckt haben, denn sie hatte ihm noch nicht einmal die Zeit zugestanden, Einwände zu erheben, sondern ihm nur verkündet, dass es zwischen ihnen aus sei.

»Da, nimm deine Sachen und verschwinde.« Sein Hemd zum Wechseln, seine Wolldecke und seine übrigen Habseligkeiten waren ungeordnet in seinen Armen gelandet. »Lass dich hier nicht mehr blicken; mit dieser Kirchensache will ich nichts zu tun haben.«

Dann hatte sie die Tür zugezogen und ihn in der Kälte stehen lassen.

Toste hatte geflucht, aber nur leise, sein Gepäck geordnet und dann den Weg zum Gasthaus »Zum Bischof Garimund« eingeschlagen, in dem sein Freund Berno Pferdeknecht war und ihm früher schon manchmal zu einem Schlafplatz im Stall verholfen hatte. Doch Berno war selbst damit beschäftigt gewesen, seine spärliche Habe zusammenzupacken, und war kaum erfreut über Tostes Besuch gewesen.

»Hast du denn noch nicht gehört, dass sie Einohr-Regin festgenommen haben?«, hatte er gefragt, als Toste sein Erstaunen darüber bekundet hatte. »Er wird den Richtern viel zu erzählen haben, und wenn die Sache mit dem Maultier herauskommt, will ich lieber nicht in der Stadt sein.«

»Wo willst du hin?«

»Für eine Weile zu meinen Leuten aufs Land. Mach es doch wie ich – stammst du nicht von irgendwo aus dem Norden? Das ist wahrscheinlich noch sicherer als der Hof meines Onkels.«

Das entsprach zwar der Wahrheit, aber auch abgesehen davon, dass der heimatliche Herwardshof der letzte Ort war, an den Toste gern geflohen wäre, traute er sich die Reise jetzt im Winter und mit dem schmerzenden Fuß nicht zu. Es war trotz des drohenden Verrats seines Hehlers immer noch einfacher, in der Stadt zu bleiben, bis er sich erholt hatte – aber nicht unbedingt sicherer, denn einen, der ihm eine Schuld nicht beglichen hatte, würde Einohr-Regin noch schneller preisgeben als Leute, mit denen sich zuverlässigere Geschäfte machen ließen. Angesichts dieses Wissens war es ein schwacher Trost, dass Regin ihn zumindest nicht allzu bald nach dem fehlenden Geld würde fragen können … Ein sehr schwacher Trost, denn er verschaffte einem weder ein Bett für die Nacht, noch machte er Schmerzen und Kummer vergessen. Er konnte einem noch nicht einmal die Frage beantworten, warum es einen zurück auf den Barbarakirchhof getrieben hatte.

Aber vielleicht kannte Toste die Antwort darauf insgeheim schon, obwohl er sie sich nicht gern eingestand. Die kleinen Greifen, die ihn nun so abwartend musterten, hatten ihn hergelockt; sie erinnerten ihn an alles, was an seiner Kindheit gut gewesen war. Es hatte auch auf dem Herwardshof Sperlingsgreifen gegeben, mit den gleichen flinken, braunen Leibern und fragenden, dunklen Augen, die die Greifen auf dem Barbarakirchhof hatten. Wenn sie ihn so ansahen, dann waren sie ein Teil dessen, was damals unter dem Vordach von Herrn Widgas Halle dafür gesorgt hatte, dass er sich geborgen und zufrieden gefühlt hatte, der einzige Teil davon, den er in sein jetziges Leben hinübergerettet hatte.

Einst lebte im schönen Aquae Calicis ein glückloser Dieb namens Toste, aber er sprach mit den Greifen und …

Nein. Der, der wirklich mit den Greifen gesprochen hatte, war Ture gewesen, und Ture war längst tot und erzählte keine Geschichten mehr.

Und Toste war schon wieder stehen geblieben. Er schüttelte den Kopf über sich selbst; es half doch nichts, hier reglos in der Kälte zu verharren und zu frieren.

Doch als er wieder aufbrechen wollte, kam er nicht weit.

Die Tür des Pfarrhauses, das südöstlich der Kirche gelegen war, flog auf und Frau Fausta eilte, schon in ihre Messgewänder gekleidet, ins Freie und hielt auf die Sakristeitür zu. Die eng beschriebenen Blätter in ihrer Hand verrieten überdeutlich, was der Grund für ihre Rückkehr ins Haus gewesen war. Die Priesterin von Sancta Barbara neigte dazu, ihre Predigtnotizen zu vergessen, wie ihr überhaupt ein Eindruck des ewig Ungeordneten und Unfertigen anhaftete, begonnen bei dem wirr abstehenden, grauen Haar, das ihren Kopf stets wie ein misslungener Heiligenschein umgab.

Wie immer blieb sie trotz aller Hast stehen, als sie Toste zwischen den Gräbern erblickte.

»Na, Toste«, sagte sie und mühte sich vergeblich, die krause Kasel mit der freien Hand glattzustreichen. »Wieder da?«

Toste nickte mit leichtem Unbehagen; Frau Fausta war stets so unbeirrbar freundlich zu ihm, dass es ihm im Nachhinein leidtat, den Kelch gerade aus ihrer Kirche genommen zu haben, besonders, da sie gewiss nicht verstehen würde, dass es ihm zu dem Zeitpunkt ganz unabwendbar nötig erschienen war.

»Kommst du?«, fragte die Priesterin und nickte zur Kirche hinüber.

Toste schüttelte den Kopf. Er hätte es nicht ertragen, jetzt vom lobenswerten Beispiel der Heiligen zu hören, die auch im größten Leid standhaft geblieben war, vor allem nicht nach der Angelegenheit mit dem Kelch. »Mir geht es nicht so gut«, sagte er durchaus wahrheitsgemäß. »Ich glaube, ich muss heute früh schlafen.«

Da er ohnehin kein sonderlich regelmäßiger Kirchgänger war, fiel Frau Fausta wohl nichts weiter auf.

»Dir entgeht eine gelungene Predigt!«, sagte sie nur, wie fast jedes Mal, ohne jegliche christliche Demut und ging dann raschen Schritts zur Sakristeitür hinüber, wo einer ihrer unglücklichen Altardiener von einem Fuß auf den anderen trat und sich wohl wünschte, sie hätte sich nicht auch noch im Gespräch aufgehalten, wenn sie ohnehin schon zu spät kommen musste.

Toste sah ihr nach, bis sich die Tür hinter ihr geschlossen hatte; dann wandte er sich ab. Kurz erwog er, die Alten beim Matronenstein zu fragen, ob sie bei ihrer Guten Göttin für ihn bitten würden, da sie ihm sicher im Augenblick gewogener sein würde als ihr bestohlener Mitgott in der Kirche hinter ihm, aber auch das verwarf er. Er wollte jetzt mit niemandem sprechen.

Mit der Ausrede konnte er es auch vor sich selbst rechtfertigen, sich nicht zu beeilen, noch rasch zur Armenspeisung des Klosters am Osttor zu kommen, und musste nicht allzu offen vor sich zugeben, dass er sich in Wahrheit davor fürchtete, seine eigene Hoffnungslosigkeit auf zu vielen Gesichtern dort gespiegelt zu sehen.

Denn was konnte er schon von diesem Abend und den nächsten Tagen erwarten, ja, von dem ganzen langen Winter, der vor ihm lag? Es würden schlimme Wochen werden.

An sein Glück und insbesondere an das, das die Sperlingsgreifen brachten, begann er erst drei Straßen weiter wieder zu glauben, als zwei der kleinen Wesen ihn zu einem Abendessen führten.

Die beiden, die ihn schon am Barbarakirchhof belagert hatten, waren ihm wohl gefolgt, doch er bemerkte sie erst wieder, als sie wie winzige Schatten an ihm vorbeischossen und über einen niedrigen Flechtzaun zu seiner Linken huschten, um dann aufgeregt zu zwitschern. Kleine Krallen kratzten über Metall und im Dämmerlicht erspähte Toste die verlockende Beute, die die Greifen angezogen hatte: Vor der Tür eines der kleinen Häuser, wie es sie in diesem Viertel zu Dutzenden gab, hatte jemand einen Grapen auf den frostüberzogenen Boden gestellt, um Essensreste kühl zu halten, denn es lag ein vager Duft nach Kohl in der Luft. Ohne die Sperlingsgreifen hätte Toste den Topf in dem dunklen Winkel zwischen Hauswand und Ziehbrunnen wohl gar nicht erspäht, aber sie wären ihrerseits ohne ihn nicht weitergekommen, denn der Deckel des Grapens war mit einem Feldstein beschwert, der vielleicht hungrige Kleintiere abhalten konnte, nicht aber einen ebenso hungrigen Menschen.

Toste vergewisserte sich mit einem raschen Blick, dass die Haustür geschlossen und alles ruhig war; dann stieg er über den Zaun und lächelte den Greifen in dem stummen Versprechen zu, sie an dem Fund zu beteiligen. Vielleicht verstanden sie ihn, denn sie ließen von dem Grapen ab und wichen bis auf den nahen Holzstapel unter dem Vordach aus.

Erst, als sie zu krächzen begannen und dann flatternd ganz davonstoben, begriff er, dass ihre Scheu andere Gründe haben mochte, doch noch bevor er den Gedanken fortführen oder sich auch nur aus seiner über den Grapen gebeugten Stellung aufrichten konnte, traf ihn ein Schlag mit voller Wucht an der Schulter.

Toste wollte, atemloser Schmerz hin oder her, herumwirbeln, doch der verletzte Fuß versagte ihm den Dienst und er landete sehr unwürdig auf dem Boden, während er schon einen zweiten kräftigen Hieb abbekam, begleitet von einem Tritt, der ihm jede noch verbliebene Lust zur Gegenwehr raubte.

Nur verschwommen nahm er in all dem Elend wahr, dass das Holz, das schon ein drittes Mal gegen ihn geschwungen wurde, ein Wäschebleuel sein mochte, und dass die Frau, die ihn führte, gut – oh, sehr gut! – wusste, was sie tat. Sie war hochgewachsen und kräftig wie eine geborene Kriegerin und auch genauso unbarmherzig.

Eine wie sie würde sich nicht darauf verlassen, dass eine mahnende Abreibung ihn künftig von ihrem Haus und ihrem Grapen fernhalten würde. Sie würde ihn eigenhändig oder unter Mithilfe ihrer Nachbarn zum Niedergericht schleifen, der Richter dort würde die Tatsache, dass Toste noch am Tag seiner Freilassung rückfällig geworden war, zum Anlass nehmen, ihn in die Steinbrüche zu schicken, und dann … Dann würde er nicht mehr zurückkommen.

Das schien so sicher, dass es ihn einen Augenblick kostete, zu bemerken, dass der Hagel von Schlägen mit dem Wäschebleuel ein Ende genommen hatte. Er wagte es nicht, den Kopf zu heben, aber er hörte doch, wie seine Peinigerin einen Schritt zurücktrat.

»Los, steh auf«, sagte sie, noch nicht einmal so unfreundlich, wie es ihr gutes Recht gewesen wäre.

Toste kämpfte sich auf die Beine und musste sich an der Hauswand abstützen, um nicht gleich wieder umzufallen.

»Ich kenne dich«, sagte die Frau mit dem Wäschebleuel. »Du bist der Mann, der immer die Greifen füttert, drüben auf dem Kirchhof.«

Toste sah auf.

Sie hielt die behelfsmäßige Waffe noch immer in der Hand, aber der erste Zorn war aus ihrem Blick geschwunden. »Der, der bei Rixa, der Wäscherin, wohnt«, fuhr sie nun fort.

»Nicht mehr«, sagte Toste und schloss kurz die Augen; ihm begann schwindelig zu werden. »Jetzt nicht mehr.«

Die Frau schnaubte geringschätzig. »Verzieh dich«, sagte sie dann.

Das ließ sich Toste nicht zweimal sagen. Er hinkte einen Schritt zur Pforte im Zaun hinüber, dann einen zweiten – und dann drehte sich die Welt, seine Knie gaben nach und er verlor den Boden unter den Füßen.

Kurz war alles Verwirrung und Schmerz, dann nur Schwärze.

Als er seine Umgebung wieder wahrnahm, umfing ihn Wärme, und starke Hände zogen ihn hoch und halfen ihm, sich aufzusetzen und an eine Wand zu lehnen, während eine verblüffend gelassene Stimme auf ihn einsprach: »… und bleib hier sitzen, hörst du? Nur ruhig. Ich bin gleich zurück.«

Bald darauf wurde ihm eine Flasche an die Lippen gesetzt und er schmeckte irgendein scharfes Gebräu, das ihn so auf nüchternen Magen genossen sturzbetrunken machen würde, wenn er mehr als ein oder zwei Schlucke nahm, aber sehr belebend war.

Toste atmete tief durch und sah seine edelmütige Retterin an, die vor ihm hockte und immerhin den Wäschebleuel beiseitegelegt zu haben schien. Sie waren im Haus, in ihrem Haus, in dem ein Waschkessel über dem Feuer hing und die Luft nach Seife und Kräutern duftete.

»Na«, sagte die Frau mit einem leichten Kopfschütteln. »Es gehört sich nicht, dort ohnmächtig zu werden, wo man gerade mehr oder minder einbrechen wollte, weißt du das nicht?«

Der halbe Tadel, der eher einem ungezogenen Kind hätte gelten können, machte Toste lachen, so unangemessen das in seiner derzeitigen Lage auch sein mochte.

»Danke«, erwiderte er und bemerkte, dass er nun schon zweifach in ihrer Schuld stand, dafür, dass sie bereit gewesen war, ihn gehen zu lassen, und für ihre Hilfe jetzt. Sie hatte ihn nicht im Garten liegen lassen und ihn auch nicht auf die Straße geschleift, sondern ins Haus gebracht. Das war weit edler als alles, was ihm eingefallen wäre, wenn ihre Rollen vertauscht gewesen wären.

Die Frau zuckte die Schultern. »Bleib lieber ein Weilchen hier sitzen, bis du wieder laufen kannst«, riet sie, stand auf und kehrte an ihren Wäschekessel zurück.

Die Flasche hatte sie neben Toste stehen lassen. Ihn selbst ließ sie nicht aus den Augen, auch, als sie wieder in dem heißen Seifenwasser herumzurühren begann und ein geflicktes Hemd mit hineinbeförderte, ohne hinzusehen. »Du hast im Turm gesessen, wie?«

Es war nicht der Turm, in den man Verurteilte steckte, sondern nur der Kerker des Niedergerichts gewesen, aber Toste sagte nichts, und sie wiederholte die Frage nicht. Stattdessen stellte sie eine weitere, die ihm angenehmer war: »Wann hast du zuletzt etwas gegessen?«

»So … gestern ungefähr«, sagte Toste hoffnungsvoll und wurde nicht enttäuscht; anscheinend hatte er es noch nicht verlernt, mitleiderregend genug dreinzusehen, um selbst harte Herzen zu rühren.

Die Frau seufzte nämlich und ging zur Tür, vor der noch immer der Grapen mit dem verlockenden Inhalt stehen musste.

Toste nutzte ihre Abwesenheit, um sich in dem kleinen Haus mit dem gestampften Lehmboden und den ordentlich geweißten Wänden umzusehen.

Außer der Feuerstelle mit dem großen Kessel, dem Bottich mit dem Wasser zum Nachspülen und der Wäscheleine, die quer durch den Raum gespannt war, gab es ein Bett mit einem Wust aus buntgewebten Decken, über dem eine Streitaxt von außergewöhnlicher Güte hing, eine Kleidertruhe und mehrere Wandbretter mit Alltagsgegenständen. Auf der Fensterbank stand ein schlichtes Tongefäß voller Stechpalmenzweige.

So weit war dies alles nichts Ungewöhnliches, doch unter dem Brett, das sich gleich neben dem Bett befand, hing an einem Haken eine fein gearbeitete goldene Kette, an der ein Silberglöckchen befestigt war, wie man es zur Abwehr böser Geister am Pferdezaum oder an den Mützen kleiner Kinder anbrachte. Die Kette selbst war einiges wert, das sah man auf den ersten Blick. Wenn man dafür bei Einohr-Regin nicht mindestens anderthalb Goldsolidi hätte herausschinden können, hätte Toste sich sehr gewundert.

»Denk nicht einmal daran«, sagte die Frau von der Schwelle her und zog die Tür mit dem Fuß hinter sich zu, bevor sie zu Toste herüberkam und den Topf vor ihm abstellte. »Wenn du das anrührst, wird es dir sehr leidtun. Und ich werde dich finden, ganz gleich, ob du gut versteckt oder wieder im Turm bist.«

Sie hatte sich noch beim Sprechen wieder aufgerichtet und die Arme verschränkt.

Toste musterte sie und versuchte zu entscheiden, ob sie eine »Ihr« oder eine »du« war. Sie war wirklich Kriegerin, so viel hatte er mittlerweile begriffen, hatte ein eigenes Haus und war mehr als er. Aber die verwaschene, blassblaue Tunika, die aufgekrempelten Ärmel des Hemds darunter und die am Knie gestopften Hosen ließen sie nach jemandem aussehen, der noch ein wenig in seine Welt gehörte, vertraut und nicht allzu hoch über ihm.

»Du solltest das nicht so offen da hängen lassen«, sagte er versuchsweise.

Sie seufzte wieder und reichte ihm wortlos einen Holzlöffel.

»Wirklich«, beharrte Toste. »Gerade, wenn es dir so wichtig ist.«

»Ich hatte keinen Besuch erwartet«, sagte die Kriegerin. »Komm schon, iss, wenn du hungrig bist.«

Toste war hungrig.

Er hob endlich den Deckel vom Grapen und begann, den Eintopf in sich hineinzuschaufeln, hastiger vielleicht, als es bekömmlich war, aber sicher war sicher, bevor die Kriegerin es sich noch anders überlegte und ihm den Rest der Köstlichkeit wieder wegnahm. Denn es war ein verdammt guter Eintopf mit Kohl und Zwiebeln und sogar gleich mehreren schönen Brocken Hühnerfleisch darin. Gewiss war das nichts, was sie sich jeden Tag leisten konnte, denn mehr als eines der Hemden, die sie nach und nach aufhängte, war ausgebessert, ebenso das große Betttuch, das zuletzt kam, als Toste schon fast den Boden des Grapens erreicht hatte.

Sie hätte die goldene Kette verkaufen sollen; das wäre klüger gewesen, als sie hier hängen zu lassen, wo jeder freche Dieb sie sehen konnte. Doch sie hatte seinen freundlichen Rat ja nicht hören wollen, also war es wohl das Sicherste, ihn nicht zu wiederholen.

Es kratzte vernehmlich an der Pergamentbespannung des Fensters. Die kleine Greifin mit dem weißen Fleck war nur schemenhaft wahrzunehmen, aber Toste konnte sich ihren anklagenden Blick lebhaft vorstellen.

»Hast du etwas dagegen, wenn ich den letzten Rest den Greifen hinstelle?«, fragte er die Kriegerin und setzte sicherheitshalber hinzu: »Sie bringen Glück.«

»Und werden mehr«, sagte die Frau. »Im Frühjahr hat erst einer im Reet gehaust. Als ich im Herbst in die Stadt zurückgekommen bin, waren es schon zwei. Wer weiß, wie viele es bald sind, wenn du sie auch noch mit Futter ermutigst?«

»Vier, aber das wird ohnehin so kommen, ob sie nun gefüttert werden oder nicht«, sagte Toste mit einem leichten Auflachen. »Sie haben meist zwei Junge, aber die kommen erst im Frühjahr. Denn wenn die beiden hier ihr Nest im Reet haben, sind sie ein Paar und werden auch künftig zusammenbleiben. Wenn die Jungen hervorkommen, musst du zusehen, dass du ein paar Wochen lang alle Katzen aus deinem Garten verscheuchst. Den großen Greifen können sie nichts anhaben, aber die kleinen sind noch zu unbeholfen.« Dann fiel ihm wieder ein, was sie eben gesagt hatte. »Aber du bist im Sommer nicht in der Stadt, nicht wahr?«

Kurz zögerte sie und wägte wohl ab, ob es klüger war, unglaubwürdig zu leugnen oder jemandem, der sie heute schon hatte bestehlen wollen, geradeheraus zu erzählen, wann ihr Haus verlassen war. Am Ende entschied sie sich für Letzteres. »Ich fahre als Wache auf den Flussschiffen, vom Frühling an bis in den Herbst, und komme mit meinem ganzen Hausstand dann selten vom Fluss herunter. Wenn du hier also noch einzubrechen gedenkst, solltest du es wirklich im Sommer tun. Und dann viel Vergnügen dabei, das Bettgestell und den Kesselhaken davonzuschleppen, ohne von meinen Nachbarn bemerkt zu werden!«

»Das würde ich nicht tun«, sagte Toste, ohne auf ihren scherzhaften Tonfall einzugehen. »Du bist doch gut zu mir gewesen.«

»Weil ich dir gegeben habe, was du dir ohnehin genommen hättest?«

»Du hättest mich auch zum Niedergericht schleifen können.«

»Zu viel der Mühe«, beschied sie ihn. »Komm, iss auf oder geh deine Greifen füttern.«

Als Toste mit dem leeren Grapen wieder ins Haus kam, fragte sie dann: »Hast du einen Namen? Damit ich auch weiß, wer mein Essen für morgen vertilgt und verfüttert hat?«

Toste sah auf. »Toste«, sagte er. »Toste, Tures Sohn.«

Die Kriegerin zog die Augenbrauen ein wenig hoch. »Nur ein Vatername, aber kein Muttername?«

Toste hob die Schultern und richtete den Blick starr auf den geleerten Topf. »Reicht das nicht?«

»Das muss es wohl«, entgegnete die Frau zweifelnd. »Aber bisher habe ich allenfalls Leute getroffen, die keinen Vaternamen hatten. Ihre Mutter konnten die meisten benennen.«

»Eine Frage des Könnens ist das nicht«, erklärte Toste unwilliger, als er hatte klingen wollen.

Immerhin schwieg seine Gastgeberin daraufhin.

»Und du?«, fragte Toste. »Bei wem muss ich mich bedanken?«

»Ich bin Pelagia, Pelagias Tochter«, sagte die Frau und lachte, als Toste abwartend schwieg. »Und die eines Schäfers aus der Ginsterheide, der der ersten Pelagia eine Rast auf einem Botenritt sehr versüßt hat. Was siehst du mich so an? Es gibt eben Leute, die den Namen ihres Vaters nicht wissen.«

Toste nickte; er verspürte nicht die geringste Lust, sich über Leute vom Schlage dieser ersten Pelagia auszulassen. »Danke«, sagte er dennoch zu der zweiten und stellte den Grapen neben der Feuerstelle ab. »Du hast ein gutes Werk getan, Pelagia; das finden auch die Greifen.«

»Wenn es bald doch mehr als vier sind, bist nur du schuld.« Sie lächelte bei diesen Worten ein wenig, aber Toste verstand gut genug, dass man ihre Geduld wohl nicht zu sehr auf die Probe stellen durfte, was ungebetene Gäste betraf.

»Ich … gehe dann wohl«, sagte er zögernd.

Pelagia hob nachdenklich den Wäschebleuel auf und wog ihn in der Hand. »Es ist immer besser, zu gehen, bevor man hinausgeworfen wird, wie?«

Toste wartete nicht, bis sich herausstellen konnte, ob das ein bloßer Scherz gewesen war. Mit einem letzten gemurmelten Dank stahl er sich hinaus in die Kälte, sammelte sein Bündel ein, das noch immer im Garten gelegen hatte und inzwischen von den kleinen Greifen eingehend untersucht worden war, und ging fort von Pelagias Haus und der Wärme dort, um wieder ein Teil der Dunkelheit von Aquae zu werden. Doch er nahm die Erinnerung an das Hühnerfleisch mit, das er nicht verdient hatte, und auch die an Pelagias geflickte Hemden und ihre so fehl am Platze wirkende Kette.

Das alles ging ihm auch die nächsten zwölf Tage über im Kopf herum, in denen er in wechselnden Schlupfwinkeln in aufgelassenen Kellern aus Römertagen oder in fremden Ställen schlief, zweimal doch reumütig zu den Mönchen schlich und es sehr, sehr langsam damit angehen ließ, sein gewohntes Leben wieder aufzunehmen.

Bis auf Kleinigkeiten, die ausreichten, ihm den Magen zu füllen, fand vorerst nichts den Weg in seine Taschen, während sein Fuß sich erholte und die Prellungen, die der Stock im Niedergericht und Pelagias Wäschebleuel hinterlassen hatten, immer weiter verblassten.

Am dreizehnten Tag schmerzte der Knöchel nicht mehr, als Toste morgens so lautlos, dass ihn die Knechte nicht bemerkten, vom Heuboden des Bischofsstalls hinunterkletterte, und er beschloss, dass es an der Zeit war, in seine vertrauten Jagdgründe zurückzukehren, wenn auch äußerst vorsichtig. Die Schergen beider Gerichte waren in diesen Tagen angeblich allzu eifrig, das wollte zumindest Stig der Bettler bemerkt haben, den Toste bei den Mönchen getroffen hatte. Und Stig log gewöhnlich nicht.

Auf dem Markt trieben sich außer den Knechten des Marktaufsehers tatsächlich ein paar Leute des Niedergerichts herum; das war verdächtig genug, Toste auf die Seitenstraßen ausweichen zu lassen. Als er allerdings zu allem Übel auch noch bemerkte, dass in der Straße der Silberschmiede ein Krieger des Hochgerichts hin und her schlenderte, der dort beim besten Willen nicht hingehörte, fragte er sich, ob er nicht Bernos Beispiel folgen und für einige Wochen aufs Land ausweichen sollte. Doch am helllichten Tag offen durchs Stadttor zu spazieren, wäre nicht sehr geschickt gewesen, solange er nicht wusste, ob man wegen des Kirchendiebstahls nach ihm suchte, und so beschloss er, sich bis zum Einbruch der Dämmerung an einen sicheren Ort zu verkriechen und in aller Ruhe nachzudenken.

Dass ihm auf dem Weg zu einem solchen Versteck – dem verfallenen Getreidespeicher nahe beim Osttor – ein unaufmerksamer Geselle mit einem gut sichtbaren Geldbeutel geradewegs vor die Nase lief, war ein glücklicher Zufall, den er sich aber nach den Widrigkeiten der letzten Zeit redlich verdient zu haben glaubte.

Einst lebte in Aquae Calicis ein gerissener Dieb namens Toste, und während die Krieger der Gerichte die Straßen durchstreiften, saß er in seinem sicheren Versteck, lachte und zählte sein Geld …

Es waren nicht viele Münzen in dem Beutel, und nur kupferne, aber genug, um Toste hoffen zu lassen, dass die nächsten paar Tage leichter sein würden als die vergangenen zwei Wochen.

Doch außer den Münzen hatte der Vorbesitzer auch noch ein gerissenes Kettchen mit sich geführt, sei es, dass es als Liebespfand oder Glücksbringer gedient hatte, sei es, dass er es hatte flicken lassen wollen. Es war ebenfalls aus billigem Kupfer und Toste war erst nicht sonderlich angetan davon, doch dann fing sich das Licht darin, das durch eine hochgelegene Mauerlücke fiel, und erinnerte ihn so an eine andere Kette, eine aus Gold.

Er ließ das Licht noch ein wenig auf den groben Kupfergliedern funkeln und grübelte vor sich hin; dann warf er den Geldbeutel weg, schob Münzen und Kette in die eigene Tasche und brach zum Badehaus am Westtor auf.

Die ehemalige Nonne verhandelte hart, weitaus härter als Einohr-Regin, aber am Ende rückte sie doch fast das Gegengewicht des Kettchens in Münzen heraus.

Alles in allem war so fast ein ganzer Denarius zusammengekommen, genug, um für Tostes Begriffe fürstliche Einkäufe tätigen zu können, besonders, da er sich erst kurz vor Marktschluss, als manches billiger wurde, wieder aus den Schatten hervorwagte. Das Geld reichte für Rindfleisch und rote Zwiebeln und schließlich auch noch für einen Krug Wein aus der Schenke »Zum Widder«. Ein wenig war danach immer noch übrig, so dass er vielleicht zusätzlich für sein eigenes Abendessen würde sorgen können. Bevor er sich darum kümmern konnte, hatte er aber erst noch etwas zu erledigen.

Wohlweislich nahm er im beginnenden Schneefall nicht den Weg durch die Straßen, sondern den durch stille Gärten und Trümmerfelder; er sprang über Gräben, was sein Fuß brav mit sich machen ließ, und stieg am Ende über den Flechtzaun, statt das Gartentor zu öffnen.

Die Sperlingsgreifen entdeckten ihn, bevor Pelagia es tat, und stürzten sich aufgeregt zwitschernd auf die ganze Zwiebel, die er ihnen zur Feier des Tages opferte. Vielleicht lag es daran, dass er nicht erst klopfen musste, bevor die Tür aufschwang und Pelagia weich vom Feuerschein umrahmt auf die Schwelle trat. Sie sah überrascht, aber nicht ganz abweisend drein und Toste streckte ihr ohne weitere Einleitung den Weinkrug hin, während er mit der freien Hand seine übrigen Schätze aus dem Bündel hervorzuklauben begann. »Ich habe dir etwas zu trinken mitgebracht«, sagte er, »und Fleisch, weil ich dir neulich dein Huhn weggegessen habe. Ich dachte …«

Er brach ab; er hatte so einiges gedacht, aber nicht, dass er sich derart unbeholfen fühlen würde, wenn er erst vor ihr stand.

Pelagia musterte ihn prüfend von oben bis unten; dann nahm sie den Krug und machte eine auffordernde Kopfbewegung. »Komm herein.«

Es stand schon der übliche Grapen im Feuer, über dem ein Stück weiter auch ein Teekessel hing, aber anscheinend würden sich dem Eintopf gut noch ein paar Fleischstücke hinzufügen lassen, denn Pelagia nahm ein Messer zur Hand, nachdem sie sich Tostes Mitbringsel besehen hatte.

»Du solltest dich waschen«, sagte sie, ohne von ihrem Schneidbrett aufzuschauen. »Mach dir Wasser warm, wenn du willst, aber rühr ja nicht das für den Tee an! Du weißt, wo der Brunnen ist, ja?«

Toste erkannte einen Befehl sehr wohl, wenn man ihm einen gab, und sei es in noch so verschleierter Form; er hielt es für förderlicher, sich nicht zu widersetzen.