Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Kampenwand Verlag

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

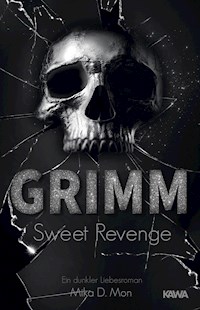

- Serie: Grimm

- Sprache: Deutsch

Von oben sieht er zu mir herab. Wie ein dunkler Gott des Todes. »Willst du in meinen Armen sterben?« »Das will ich«, antworte ich. Mein Name ist Lucia. Und mein Leben ist die Rache. Meine Liebe ist der Tod. Ich wünschte, wir wären zusammen die Klippen hinabgesprungen, als wir die Chance dazu hatten. Dann wäre ich nun bei dir. Aber ich lebe und bin eingesperrt wie ein Tier. Ich werde meinen Peiniger töten. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Mein Name ist Grimm. Und mein Leben ist der Tod. Innerlich bin ich leer und kalt. Nur in ihrer Nähe empfinde ich plötzlich etwas, das ich nicht kenne, nicht verstehe. Was ist dieses warme Gefühl in meiner Brust? Ich verzehre mich nach ihr, nach ihren Tränen, nach ihrem Leben. Ich komme dich holen, mein Racheengel.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 353

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Beliebtheit

Sammlungen

Ähnliche

Für Änne

Gewidmet allen, die jemanden verloren haben, den sie liebten.

Nichts bleibt, außer die Erinnerung.

Aber diese ist ewig.

Vorwort

Hallo.

Mein Name ist Lucia.

Ich will dir meine Geschichte erzählen.

Glaube nicht, dass es leicht wird, denn ich werde mir zurückholen, was mir genommen wurde.

Ich werde Blut mit Blut vergelten.

In meinem Märchen gibt es keinen strahlenden Ritter, der mich rettet.

Es gibt bloß Dunkelheit und Schmerz.

Den Samen der Hoffnung ganz tief unter der Erde.

Und den Geschmack der süßen Rache auf meinen Lippen.

Warnung

Missbrauch und Gewalt sind der Alltag vieler Frauen und Männer. Sie treiben die Opfer in selbstmörderische Gedanken und hinterlassen tiefe Narben auf Körper und Seele. Diese Themen sind unter anderem auch Bestandteil dieses Buches. Lies es nur, wenn du bereit bist, dich damit auseinanderzusetzen.

Kapitel 1

Lucia

Mein Name ist Lucia.

Und mein Leben ist die Rache.

Sie pulsiert durch meine Venen wie das Blut, das meinen Körper warm und meine Zellen intakt hält. Doch die Rache stärkt nicht meinen Leib, sondern meinen Geist. Sie ist Fundament und Pfeiler meiner Existenz und meines Denkens.

Hass ist meine Nahrung. Er macht mich stark und treibt mich voran. Immer auf der Suche nach mehr.

Wut ist mein Schild. Hüllt mich in einen roten, heißen Mantel, an dem alles abprallt und der verschlingt, was sich ihm zu nähern wagt.

Geboren in Kolumbien, als Tochter eines Mannes reich an Geld und reich an Einfluss, bin ich wohlbehütet wie ein Schatz aufgewachsen. Bis zu jenem blutigen Tag vor sechs Jahren.

Der Tag, an dem meine Eltern abgeschlachtet wurden.

Der Tag, an dem ich Rache schwor.

Rache an dem Mann, der für den Tod meiner Familie verantwortlich schien.

Ich habe mich von unseren härtesten Soldaten zu einer Killerin ausbilden lassen, bis sich die Messer anfühlten wie ein Teil von mir und bis ich die Schusswaffe auch blind auseinander- und wieder zusammenbauen konnte. Verfolgt und beobachtet habe ich den vermeintlichen Mörder. Jeden Tag haben meine Spione mir Bericht erstattet und ich habe herausgefunden, wo er wohnt, wie er heißt, wer seine Freunde und Familie sind.

Aber das alles war umsonst.

Denn der Mann, der vor sechs Jahren im Gebüsch vor unserer Villa verharrte und dabei zusah, wie meine Eltern hingerichtet wurden, war nicht, wie ich annahm, der Auftraggeber. Er ist der Mann, der mein eigenes Leben verschonte, obwohl er gekommen war, um es mir zu nehmen.

Jahrelang habe ich den Falschen gehasst.

Den Falschen gejagt.

Denn ohne, dass ich es bemerkt habe, war mir mein wirkliches Ziel all die Zeit ganz nah gewesen. Direkt neben mir. Nur eine Handbreit von mir entfernt. Nahm von meinem Körper Besitz, zwang mir seine Nähe und seine Liebe auf und hatte keine Scham, mir dieses falsche Spiel vorzutäuschen.

Mein eigener Ehemann Dario Mendoza ist der Mörder meiner Eltern. Und ich habe es nicht gewusst.

Es war ausgerechnet der Mann, dem ich fälschlicherweise nach dem Leben trachtete, der mir selbstmörderisch mitten ins Wespennest in meine Heimat Kolumbien folgte, der mir half, zu fliehen, mich endlich von den Ketten meines Zwangsehemannes zu befreien, und der mir schlussendlich die Wahrheit verriet und die Augen öffnete.

Der Mann, der irgendwo in meinem leeren, tauben Inneren Gefühle entfachte, obwohl ich glaubte, dass ich zu solchen gar nicht mehr fähig wäre.

Der Mann, der dann von Darios Lakaien erschossen wurde, als er völlig wehrlos und bereits dem Tode geweiht mitten im Fieberwahn lag.

Grimm.

Er ist tot.

Während ich lebe.

Nachdem ich aus meiner Ohnmacht erwachte, wurde ich stundenlang gefesselt und geknebelt in dem Van, in dem sie uns verschleppt hatten, hin und hergeschaukelt. Ich habe getobt, mich aufgebäumt und versucht auszubrechen. Auch, wenn ich wusste, dass es weder Erfolg haben würde und auch sonst aussichtslos war.

Alles, was mir im Kopf herumspukte, war die unbändige Wut darüber, dass Dario den hilflosen Grimm hatte erschießen lassen. Die Verzweiflung über diese Ungerechtigkeit hatte mich in eine Raserei versetzt, die völlig sinnlos und zwecklos war und die erst verebbte, als all meine verbliebenen Kräfte aufgezehrt waren.

Dario hatte die gesamte Fahrt nicht mit mir gesprochen und auch sonst keiner der Männer. Wie Schwerverbrecher hatten sie Sofia, meine Freundin, die uns auf der Flucht geholfen hatte, und mich zurück zur Villa transportiert. Dort steckten sie Sofia in die Gefängniszelle im Keller und mich bugsierte ein kräftiger Bursche nach oben in mein ehemaliges Kinderzimmer.

Seit meinem Umzug von dort in das gemeinsame Eheschlafzimmer, ist der Raum völlig unberührt geblieben. Niemand hatte etwas geändert und so gibt es hier immer noch mein altes Bett mit meiner hellblauen Bettwäsche, meinen Schreibtisch, auf dem Stifte und Blöcke sowie meine alten Schulsachen fein säuberlich sortiert liegen. Meine Privatlehrer habe ich nach meiner Heirat nie wiedergesehen. Immerhin sollte eine gute Ehefrau in den Augen meines Mannes nur schön, aber sicher nicht gebildet sein. An den weißen Wänden hängen Bilderrahmen, in denen ich die kostbaren Erinnerungen in meinem Leben festgehalten habe. Auch das Bücherregal mit meinen liebsten Romanen ist unberührt. Hier zu sein kommt mir vor wie eine Zeitreise einige Jahre in die Vergangenheit.

Doch im Hier und Jetzt liege ich auf dem Bett.

Mein Schädel dröhnt noch immer, weil ich ihn mir im Van stark angeschlagen habe und weil ich Stundenlang geschrien und wie eine Furie gewütet habe. Ich fühle mich matt, ausgelaugt, leer.

Draußen ist es dunkel. Der Wecker zeigt 3 Uhr nachts.

Mein Ausflug in die Freiheit war kurz, hat kaum ausgereicht, um den Wind der Unabhängigkeit auf meiner Haut zu spüren. Schon bin ich zurück in Gefangenschaft. Wieder eingesperrt in meinen goldenen Käfig. Nachdem ich meinen Ehemann jedoch derart verärgert habe, wird er nicht lange golden bleiben. Rostig wird er sein und mit gefährlichen Stacheln besetzt, sodass jedes Ausbreiten meiner Flügel unweigerlich zu Schmerzen führen wird.

Natürlich könnte ich aufstehen, das Fenster öffnen und hinausklettern. Erneut versuchen zu fliehen. Aber alleine – und ohne Hoffnung auf Hilfe im Dorf?

Nein.

Abgesehen davon, dass eine Flucht aussichtslos wäre – und das weiß Dario ganz genau – will ich auch gar nicht mehr fliehen.

Ich will bleiben.

Und kämpfen.

Bis zu meinem letzten Atemzug.

Natürlich bin ich unbewaffnet. Das Messer und sogar meinen Schmuck haben sie mir abgenommen. Also auch meinen goldenen Armreif mit der verborgenen Klinge. Ich könnte versuchen, jemanden mit meinem BH zu erwürgen und mit einem Stift vom Schreibtisch ein Auge auszustechen. Waffenlos bedeutet bei mir nicht wehrlos. Wenn nötig, könnte ich mit meinen Händen allein einen ausgewachsenen Mann kampfunfähig machen. Ich kenne die Punkte an Hals und Kopf, die ich treffen muss. Weiß, welche Ader ich zudrücken muss, damit die Ohnmacht binnen Sekunden einsetzt.

Doch all das bringt mir nichts. Im Gegenteil. Es würde meine Lage nur verschlimmern. Und nicht nur meine. Ich weiß nicht, was sie Sofia antun, aber ich bin mir sicher, dass sie sie benutzen werden, um mich gefügig zu machen. Sie hat ihre Existenz und ihr Leben für mich aufs Spiel gesetzt. Ich darf nicht leichtfertig riskieren, dass man ihr Schaden zufügt.

Ihr Wohl hat jetzt oberste Priorität. Denn Sofia ist das letzte Wertvolle, das mir noch geblieben ist.

Ein Schmerz zuckt durch meine Brust, als ich an den toten Grimm denke. Nach sechs Jahren Hass kamen nur wenige Tage Zuneigung. Tage, in denen wir uns erst bekriegt haben (oder eher ich ihn) und dann zusammen auf der Flucht gewesen sind. Doch die Momente, die wir hatten, selbst, wenn ich nur neben ihm saß, kommen mir jetzt unheimlich intensiv vor.

Nein, sie kommen mir nicht so vor – sie waren es.

Denn zum ersten Mal seit dem Tod meiner Eltern habe ich gelebt. Durch ihn. Weil er neben dem Wunsch nach Rache auch plötzlich ein anderes Feuer in mir entfacht hatte. Dieses Märchen ist nun vorbei. Der Tod hat den Tod gefunden.

»Sag mir, Grimm. Ist es friedlich dort, wo du bist?«, flüstere ich in das stille Zimmer hinein.

Wir hätten uns gemeinsam von der Klippe stürzen sollen, als wir die Chance dazu hatten. Ja. Das wäre das Beste gewesen.

Mit einem bitteren Lächeln schließe ich meine vor Anstrengung brennenden Augen.

Das Geräusch vom Schlüssel, der im Schloss herumgedreht wird, weckt mich auf. Ich öffne meine Augen und setze mich hin. Alles an meinem Körper schmerzt. Muskeln, Sehnen, Knochen. Zudem bin ich müde und stehe völlig neben mir.

Bevor ich richtig zu mir komme, geht die Tür auf und kein anderer als mein hochverehrter Ehemann tritt in mein Zimmer ein.

Obwohl ich ihn nicht direkt ansehe, reicht der dunkle Schatten, den sein großer, muskulöser Körper auf mich wirft aus, dass ich mich vollkommen verspanne. Ich ziehe die Schultern leicht herauf, mache meine Angriffsfläche so klein wie möglich. Ganz automatisch und ohne mein Zutun reagiert mein Körper auf ihn. Obwohl ich ihn eigentlich lieber angreifen würde, gehe ich automatisch in eine defensive Haltung. Er hat sie mir im Laufe der Jahre im wahrsten Sinne des Wortes eingeprügelt.

Dario sagt nichts, bleibt stehen und einige Herzschläge vergehen, in denen ich seinen Blick auf mir brennen spüre. Dann kommt er näher. So dicht, dass ich den blauen Stoff seiner Jeans erkennen kann und seinen Arm, der mit Tattoos und dunklen Haaren bedeckt ist, unter welchen sich dicke Adern abzeichnen. Er hängt locker neben seiner Hüfte hinab.

Ich verstecke mich hinter einem Vorhang meiner dunklen Haare und wende den Kopf von ihm ab. Dennoch bemerke ich, wie er seine Hand hebt und augenblicklich zucke ich erschrocken zurück.

»Na, na, mein Schatz«, tadelt er mich sanft. »Du brauchst doch keine Angst vor mir zu haben.« Ganz behutsam streicht er mir mit den Fingerknöcheln die schwarzen Strähnen hinter mein Ohr. Die Berührung lässt mich kalt erschaudern. Gleichzeitig misstraue ich dem Frieden und bleibe weiterhin angespannt. Immerhin kann ich mich gut an Zeiten erinnern, in denen er regelmäßig Hand gegen seine ungehorsame Frau erhoben hat.

Doch als er merkt, dass ich mich ihm weiter verschließe, lässt er von mir ab und hockt sich vor mich, sodass er zu mir hinaufsehen muss. Treu und liebevoll ist sein Blick, doch ich erkenne auch das gefährliche Funkeln dahinter.

»Lucia, meine Schöne. Wieso hast du mir das angetan?«, fragt er, als wäre er hier das Opfer.

Klar, ich zergehe vor Mitleid.

Innerlich rolle ich die Augen, doch nach außen hin wende ich einfach nur stumm meinen Blick ab. Tue so, als wäre er gar nicht hier, denn jede meine Reaktionen auf ihn wäre unbedacht, unkontrolliert und würde mich und Sofia zum jetzigen Zeitpunkt nur noch tiefer in die Scheiße reiten.

Dario seufzt resigniert und legt seinen Kopf schief. Der Lichtschein, der durch das Fenster hereinfällt, spiegelt sich auf seinem glatt rasierten Schädel. Im Kontrast dazu sprießen die Haare an seinem Kiefer und um seinen Mund doppelt so stark, sodass sie einen dichten Mehrtagebart ergeben. Vor wenigen Tagen noch hatte er seinen Vollbart für mich abrasiert.

»Wieso hast du dich gegen mich gestellt, Lucia?« Seine Stimme ist leise und ruhig, doch das macht sie umso bedrohlicher. Es wäre mir lieber, er würde toben. Damit hätte ich wenigstens umgehen können.

»Du willst also nicht mit mir reden?«, stellt mein Ehemann fest, nachdem er einige Augenblicke vergebens auf eine Antwort meinerseits gewartet hat. »Denkst du nicht, dass du etwas undankbar bist für alles, was ich für dich getan habe? Meinst du, es ist selbstverständlich, dass ich dich so gut behandele? Dass ich dich auf Händen trage wie eine Königin?« Seine Augen werden schmal und mein Geduldsfaden wird es auch.

Was nimmt sich dieser hinterlistige Drecksack eigentlich heraus? Oder glaubt er seinen eigenen Scheiß wirklich? Der ehrlichen Kränkung in seiner Stimme nach zu urteilen, ja.

Mehr als ein abfälliges Schnauben bringe ich nicht heraus. Das ist alles, was ich für ihn übrig habe. Die Alternative wäre, ihm hier und jetzt den Hals umzudrehen, aber dazu ist es noch nicht die Zeit. Ich weiß, dass meine Rache noch etwas warten muss. Auch, wenn ich die Fähigkeit besitze, einen unachtsamen Mann mit bloßen Händen zu töten, so ist er mir in diesem Moment jedoch körperlich überlegen. Nachdem ich mich mit Händen und Füßen gegen die Gefangennahme gewehrt habe, rechnet er vermutlich mit einem Angriff.

Dario wartet noch kurz, ob ich doch noch vernünftig werde, sieht dann aber ein, dass eine Konversation mit mir momentan sinnlos ist und steht auf.

Er wendet sich zur Tür.

»Als Zeichen meines guten Willens werde ich nicht wieder abschließen. Ich gehe davon aus, du weißt, dass eine weitere Flucht zwecklos ist. Das hier ist dein Zuhause, Lucia. Du bist hier keine Gefangene.«

Ach nein? Interessante Definition von keine Gefangene.

Sogar meine Gedanken werden zynisch.

Dario verlässt den Raum und hält sein Versprechen, nicht abzuschließen, ein.

Kapitel 2

Lucia

Ich muss wissen, wie es Sofia geht, also verzichte ich darauf, länger als nötig in meinem Zimmer zu bleiben. Mit vom Kopfschmerz pochenden Schläfen führt mein Weg sofort die Treppen hinab zum Eingang des Kellers.

Die Wachmänner an allen Türen beobachten mich mit einem aufmerksamen und mit einem reuevollen Auge. Gut so. Schämen sollen sie sich, sich gegen mich auf die Seite meines Zwangsehemannes zu stellen.

Wäre mein Vater noch am Leben, hätte er ihnen schon gezeigt, wo ihre Loyalität zu liegen hat. Aber mein Vater Jovan Angelo ist tot. Und mit ihm der Stolz meiner Familie. Auch wenn er noch irgendwo in mir still und leise vor sich hinbrodelt. Wie ein Vulkansee, unter dem sich weit unter der ruhigen, dunklen Oberfläche etwas regt.

Schnell knipse ich das Licht im Keller an und eile die schmucklose Betontreppe nach unten. Mit großen Schritten gehe ich durch den Gang und bleibe vor der Zelle stehen, hinter welcher sich vor wenigen Tagen noch Grimm befunden hatte.

Im ersten Moment bin ich wie gelähmt, weil mich die Erinnerung an ihn heimsucht. Fast sehe ich ihn noch dort im Schatten stehen und wie er mit diesen bedachten Schritten auf mich zukommt. Angsteinflößend mit seinem Körper wie ein lebender Toter und gleichzeitig so verlockend gefährlich.

Noch immer kann ich nicht glauben, dass er aus dieser Welt gerissen wurde. Dass sie ihn abgeknallt haben, als er am schwächsten war. Unwillkürlich balle ich meine Fäuste.

Auch dir werde ich Rache verschaffen, schwöre ich ihm.

Dann reißt mich eine Bewegung in der Zelle aus meinen Gedanken und endlich fällt mein Blick auf Sofia, die auf dem Boden kauert. Sie haben ihr ihre schmutzige Kleidung gelassen, aber ihr Gesicht ist gezeichnet von Schlägen. Rotblaue Blessuren, krustiges Blut und Schwellungen verunstalten ihr sonst so lebhaftes, wonniges Gesicht. Die braunen Locken fallen wild und wie aufgewühltes Stroh um ihren Kopf.

»Lucia! Jesus Maria, ich bin so froh, dich zu sehen«, keucht sie und krabbelt über den Boden auf mich zu, da sie zu schwach ist, um aufzustehen.

»Sofia«, hauche ich und hocke mich hin, um dann durch die Gitterstäbe nach ihren Händen zu greifen. »Bitte verzeih mir …« Meine Stimme versagt. Erstickt von Schuldgefühlen.

»Es ist nicht deine Schuld!«

Da bin ich anderer Ansicht, aber gut. Ich erspare uns die Diskussion, denn es gibt weitaus Wichtigeres.

»Hab keine Angst. Ich werde dich hier rausholen.«

»Nein! Das wird ihn nur noch wütender machen!«

»Ich weiß. Ich meine auch nicht jetzt. Aber ich werde einen Weg finden. Und wenn ich jeden einzelnen auf diesem gottverdammten Gelände töten muss«, verspreche ich ihr zischend.

Sie presst ihre vollen Lippen zu einem schmalen Strich zusammen und ihre Augenbrauen werfen tiefe Sorgenfalten über ihrer Nasenwurzel. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob sie Angst um mich hat oder ob diese gute Seele sich um all die Männer sorgt, die ihr Leben lassen könnten.

»Ich werde es zunächst diplomatisch versuchen«, versichere ich ihr, woraufhin sie nickt. Dann wird ihr Gesicht noch etwas weicher und einfühlsamer.

»Wie geht es dir?«, fragt sie mich so vorsichtig, als könnten mich allein diese Worte entzweibrechen.

»Abgesehen von üblen Kopfschmerzen und der Tatsache, dass unsere Flucht missglückt ist …?«

»Ich frage wegen ihm«, betont sie bedeutungsschwer.

Ach so. Darum geht es. Ich schlucke den Kloß in meinem Hals hinunter und lasse nicht zu, dass Verzweiflung und Trauer meinen Zorn überwiegen. Nein. Ich brauche dieses Lodern in meinem Inneren, um fortzubestehen und zu überleben.

Keine Ahnung, was ich ihr antworten soll.

Ja, es tut weh, weil ich ihn trotz der kurzen Zeit sehr bewundert und begehrt habe? Es tut weh, weil ich seltsame, romantische Gefühle für diesen verrückten Kerl hatte?

Oder: Sein Ende ist schrecklich und ich werde ihn rächen?

Ich werde ihn vermissen? … Werde ich das? Wir kannten uns ja kaum und mein halbes Leben habe ich ihn töten wollen. Vielleicht komme ich über diese plötzliche Verliebtheit schnell hinweg.

Tief in meinem Inneren weiß ich jedoch, dass es mehr war als das. Ihm gegenüberzustehen war, wie nach Hause kommen. Seine Berührungen waren Leben. Es war mehr als nur eine flüchtige, vergängliche Schwärmerei. Ich hatte in Grimm mein fehlendes Puzzlestück gefunden, welches mich komplettierte. Und nun ist es mir nach so kurzer Zeit entrissen worden. So sehr ich diese Wunde auch zu vertuschen versuche – sie wird lange bluten und vielleicht nie ganz heilen.

»Wo … wo, glaubst du, kommt ein Mann wie er nach seinem Tod hin?«, frage ich schließlich, anstatt ihr zu antworten.

»In den Himmel, hoffe ich«, antwortet die religiöse Sofia nachdenklich.

Ist das so? Kommt jemand in den Himmel, der unzählige Menschen umgebracht hat und das nicht, weil er dazu gezwungen war, sondern weil er sogar Spaß daran verspürte? Egal, wie nett er zu uns war – kann eine liebenswürdige Art solche Sünden aufwiegen?

Nein, ich glaube nicht. Dennoch nicke ich langsam.

»Ich werde dir etwas zu essen und zu trinken besorgen«, beschließe ich, drücke ihre Hände noch einmal und stehe dann auf.

»Sei vorsichtig, Lucia. Bitte gib auf dich Acht …«

Ich hebe einen Mundwinkel.

»Klar. Mache ich.«

Oben angekommen frage ich niemanden um Erlaubnis. Ich gehe einfach in die Küche, hole eine Flasche Wasser und schmiere ein Sandwich. Natürlich entgeht mir nicht, dass ich weiterhin mit Argusaugen beobachtet werde, vor allem, nachdem ich ein Brotmesser aus der Schublade gezogen habe. Als ob ich damit jemandem mühselig die Augen herauspulen könnte.

Dennoch schmeichelt es mir ein wenig. Einige der Männer haben mit mir trainiert. Sie wissen, dass ich nicht so harmlos bin, wie meine dünne Gestalt vermuten lässt.

Als ich wieder aus der Küche gehe, sehe ich, wie zwei Kerle gerade einen schlaffen Körper in einen schwarzen Sack stecken. Mitten in der Eingangshalle, wie auf dem Präsentierteller.

Wie angewurzelt bleibe ich stehen und beobachte das Schauspiel, wie sie den toten Körper mühselig einpacken. Ein Kribbeln fährt durch mich. Erst heiß, dann kalt. Ich verenge meine Augen leicht, um genauer sehen zu können, und dann, kurz bevor sie den Reißverschluss schließen, erkenne ich ihn.

Es ist Paolo. Bloß ist er bleich wie eine Wand und seine Augen trüb und tot.

Nur dank Paolo, der uns seinen Wagen kameradschaftlich zur Verfügung gestellt hatte, konnten wir überhaupt aus dem Dorf verschwinden. Dario muss es herausgefunden haben.

Mir wird schlecht. Vor Entsetzen. Vor Zorn. Vor Schuld. Ich weiß es nicht. Krampfhaft fest schließe ich meine Finger um den Teller in meiner Hand, sodass meine Knöchel weiß hervortreten.

Wieso packen sie ihn an diesem ungewöhnlichen Ort genau vor meinen Augen ein?

Die Antwort ist so simpel wie grausam.

Es ist eine Drohung. Eine Aussicht auf das, was passiert, wenn ich nicht gehorsam bin oder noch einmal zu fliehen versuche. Und nein, hier geht es nicht um mich, es geht um Sofia.

Mit steifen, ungelenken Schritten, als wäre ich aus einer hundertjährigen Starre erwacht, setze ich mich in Bewegung. Ohne ein Wort zu den Männern zu sagen, gehe ich zurück in den Keller und bringe Sofia ihre Verpflegung.

Von Paolo erzähle ich ihr nichts.

Manchmal ist es besser, etwas gar nicht erst zu wissen.

Kapitel 3

Dario

Die Ruhe ist angespannt und trügerisch, das kann ich spüren. Seit drei Tagen ist meine geliebte Ehefrau wieder zurück und hat seitdem kein Wort mit mir gesprochen. Zwei Mal noch habe ich versucht, mit ihr zu reden. Aber sie ist stur und kratzbürstig wie eine alte Katze. Obwohl ich mich einerseits ärgere und ihr Verhalten mich wütend macht, komme ich nicht umhin, sie dafür auch zu bewundern.

In ihr fließt eben störrisches Angelo-Blut und das ist nun einmal der Grund, warum ich sie überhaupt geheiratet habe. Anfangs war sie für mich nur Mittel zum Zweck. Als einzige Überlebende ihres Clans hat sie meine Stellung innerhalb des Syndikats gesichert. Aber über all die Jahre habe ich begonnen, sie für ihre Entschlossenheit und Verbissenheit zu mögen. Ich weiß, wie schwer die Zeit für sie war. So allein und dann auch noch mit einem Ehemann, der sie schlägt und missbraucht. Dennoch hat sie sich nie die Klippen hinabgeworfen, obgleich ich diese Todessehnsucht oft in ihren Augen gesehen habe.

Und ehe ich mich versah, wurde ich weicher und weicher und versuchte, ihr Herz für mich zu gewinnen. Über das Glück, das sie mit mir hat, ist sich dieses Weib jedoch nicht bewusst. Immerhin war ich so freundlich, ihre Eltern nicht vor ihren Augen töten zu lassen. Jemand anderes hätte es vermutlich noch ausgenutzt, um sie einzuschüchtern und gefügig zu machen.

Dass ich ihre Eltern habe töten lassen, bereue ich trotzdem mit keiner Faser meines Körpers. Der alte Jovan Angelo war schwach. Und sein Sohn, der Schönling Luis, hätte sich bestenfalls auf einem Plakat gut gemacht, aber doch nicht als zukünftiger Anführer eines so einflussreichen Drogenkartells! Um ihn musste ich mich jedoch gar nicht mehr kümmern. Jemand anderes nahm mir diese Arbeit bereits ab.

Ich habe getan, was nötig war, um jetzt dort zu sein, wo ich bin: am obersten Ende der Nahrungskette.

Obwohl ich mich um meine Geschäfte kümmern müsste, kreist jedoch meine hübsche Ehefrau in meinem Kopf herum. Mit knirschendem Kiefer trommele ich mittels meines Kugelschreibers auf den Unterlagen und bewege den Drehstuhl unter mir leicht hin und her. Ich will sie nicht einsperren müssen. Ich will ihr nicht drohen. Aber ich weiß nicht, was ich sonst tun soll, um sie bei mir zu halten. Keine Ahnung, welche Sicherung bei ihr durchgeknallt ist, aber seitdem dieser verdammte Grimm hier aufgetaucht ist, hat sich unsere Situation verändert.

Zuvor hatte ich noch das Gefühl, dass sie endlich begann, sich mir zu öffnen und auf mich einzugehen. Verdammt, sie war sogar beim Sex feucht und erregt. Bislang habe ich mir diese zwei Zustände immer stur einbilden müssen. Aber als meine Ehefrau ist es nun einmal ihre Pflicht, sich mir hinzugeben. Ob sie will oder nicht. Sie kann wohl kaum von einem Mann verlangen, sechs Jahre enthaltsam zu leben, während ihr warmer, weicher Körper doch so nah und verführerisch ist.

Aber seit ihm haben wir nicht nur einen, sondern gleich hundert Schritt zurückgemacht.

Ob er ihr die Wahrheit gesagt hat?

Bastard. Nur wegen ihm habe ich jetzt mehr als ein neues Problem. Wegen ihm und dem verfluchten Hurensohn von Mario Valenti, besser bekannt als Ace. Er muss ihn auf mich angesetzt haben. Wieso sonst sollte er hierhergekommen sein, sodass Lucia ihn schnappen und einsperren konnte? Bislang war meine Handelsbeziehung zum Valenti-Clan gut gewesen. Wieso riskiert Ace also einen Krieg? Denn nichts anderes als das wird es bedeuten.

Wenn Lucia jetzt weiß, dass ich ihre Eltern getötet habe, wundert es mich nicht, dass sie sich so verhält. Oder geht es wirklich nur um so etwas wie freier Wille und Selbstverwirklichung?

Ich schnaube verärgert.

Wieso müssen Weiber so kompliziert sein?

Ich hätte mir eine suchen sollen, die mich anhimmelt. Oder die zumindest solch eine Angst vor mir hat, dass sie tut, was ich ihr sage. Von beider Sorte gibt es wahrlich genug. Dann wäre mein Leben wesentlich einfacher.

Oder du bist selbst Schuld, weil du dich verliebt hast, flüstert eine höhnische Stimme in meinem Inneren. Grummelnd schiebe ich diese schnell beiseite und schüttele meinen Kopf. Es ist unerheblich, warum wir nun in dieser Situation sind. Viel wichtiger ist es, einen Weg hinauszufinden.

Kann ich sie wieder für mich gewinnen, oder muss ich sie erneut mit Gewalt gefügig machen?

Lucia

Es kommt mir vor, als würde ich auf einem dünnen Seil balancieren. Mache ich einen falschen Schritt, falle ich. Darios unverhoffte, aber auch durchaus fragile Nettigkeit will ich nicht gefährden. Sie sichert nicht nur, dass ich mich frei bewegen kann, sondern auch Sofias Wohlergehen. Dennoch kann ich mich nicht dazu durchringen, überhaupt ein Wort mit ihm zu reden.

Er ist der Mörder meiner Eltern.

Und er ist ebenso Grimms Mörder.

Und Paolos.

Sowie mein Schänder.

Ich weiß gar nicht, wie viel länger die Liste an Gründen, warum ich ihn töten muss, noch werden soll.

Aber ich weiß auch, dass ich einen Plan brauche. Denn weder meine Messer noch meine Waffen sind auffindbar. Auch die Waffenschränke der Wachen sind gut verschlossen. Nicht mal ein verdammtes Fleischmesser ist noch in der Küche. Dario hat sich wirklich Mühe gegeben, alles verschwinden zu lassen, mit dem ich ihm oder jemand anderem den Garaus machen könnte. Oder mit dem ich mir selbst etwas antun könnte. Fehlt nur, dass er alle Gläser durch Becher austauscht und die Stuhlbeine mit Schaumstoff umwickelt.

Ein paar Mal versucht er, ein Gespräch mit mir zu führen oder meine Aufmerksamkeit zu gewinnen, und ich weiß, dass darin meine Chance liegt.

Ich muss mich überwinden und auf ihn eingehen. Nur so kann ich ihn in einem unachtsamen Moment erwischen oder ihm nahe genug kommen, um ihn auch ohne die Hilfe eines Messers oder einer Pistole umzubringen. Das jedoch stellt mich vor fast unüberwindbare Herausforderungen. Kann ich meinen Hass und meine Abscheu überwinden und gute Miene zum bösen Spiel machen? Früher war es mir gelungen. Doch früher wusste ich auch noch nicht, dass er die Wurzel allen Übels ist.

Zudem darf ich nicht zu offensichtlich vorgehen. Sich erst stur stellen und ihn mit glühendem Hass im Blick den Tod wünschen und sich dann nachts an ihn kuscheln, würde selbst den größten Trottel misstrauisch stimmen. Und Dario ist vieles – aber kein Trottel.

Während ich mir diese Gedanken mache, merke ich gar nicht, wie meine Beine mich automatisch hinaus auf den Balkon getrieben haben. Dunkel und schützend hat die Nacht ihren sternenbesetzten Schleier über das Land gelegt und es in Schwärze getaucht. Die Regenphase der letzten Tage ist vorüber und hat besonders dicke und schwüle Luft hinterlassen.

Mit hölzernen Bewegungen fasse ich um das Geländer des Balkons und starre in das dunkle Gebüsch. Mein heimtückisches Herz will mir schmerzhaft den Hals zuschnüren und meine Brust zerquetschen. Noch immer sehe ich dieses Totenkopfgesicht in den Schatten der Bäume. So wie all die Jahre, als ich hier gestanden und von seinem Tod geträumt habe. Doch nun ist es nicht mehr glühender Hass, der in diesem Moment durch meine Adern fließt, sondern reiner, bitterer Schmerz.

Ich kneife meine Augen zusammen und versuche, die erdrückenden Gefühle niederzukämpfen, die mich hinab auf meine Knie ziehen wollen. Die mir all den Hass und den Lebenswillen rauben wollen. Seitdem ich zurück in der Villa bin, habe ich nicht ein Mal die Trauer zugelassen. Aber in diesem Moment droht sie mich zu zerbrechen. Mit aller Gewalt halte ich die Tränen zurück, die sich brennend über meine Unterlider quetschen wollen. Reguliere meinen Atem, in dem ich tief ein- und wieder ausatme.

Ein Flattern und Surren von einem Insekt lässt mich meine Augen aufschlagen. Instinktiv will ich es mit der flachen Hand vertreiben, doch da hat es sich bereits auf dem Geländer, welches ich nach wie vor umklammere, niedergelassen. Ein brauner Nachtfalter klappt seine hell und dunkel marmorierten Flügel auf und zu und bewegt seine flauschigen Fühler in alle Richtungen. Keine Handbreit von meinen Fingern entfernt sitzt er und präsentiert mir seine Färbung in aller Pracht.

Der Totenkopf, der sich auf dem Rücken des Nachtschwärmers abzeichnet, trifft mich direkt ins Herz.

Ohne, dass ich es will, kommt mir der absurde Gedanke, dass es Grimm war, der mir dieses zartflügelige Wesen aus dem Reich der Toten zugesendet hat. Ich weiß, dass es Unsinn ist und doch berührt mich diese verzweifelte Vorstellung, dass ich lächeln muss. »Bist du noch bei mir?«, frage ich das Tier mit belegter Stimme, welches ahnungslos die Fühler dreht und mich verwirrt ansieht. Soweit ein Falter denn überhaupt einen Ausdruck zeigen kann.

Ein Laut dringt aus meiner Kehle. Halb lachend, halb schluchzend. Nun schafft es doch ein dicker, salziger Tropfen über mein Lid, verfängt sich kurz in meinen Wimpern und perlt dann meine Wange hinab. In dem Moment, in dem er mit einem leisen Pitsch auf dem Geländer aufschlägt, flattert der Nachtfalter los und verschwindet in die Dunkelheit.

»Du hast meine Tränen geliebt, Grimm. Diese ist für dich. Nur für dich«, wispere ich hinauf in den unendlich weiten Sternenhimmel, in der Hoffnung, dass er es hört, sollte er irgendwo in einer anderen Welt, in einer anderen Ebene der Existenz verweilen.

Kapitel 4

Ben

Unrecht wird immer getan. Aber Rechtsprechung und Rechtsverständnis sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Zumindest in Deutschland, wo der Täter geschützt und das Opfer verarscht wird. Jedenfalls wenn ich bedenke, dass Kindesmissbrauch nur mit fünf Jahren Haft geahndet wird, in besonders schweren Fällen bis zu acht Jahren. Kein Wunder. Wenn das arme Opfer sogar an den Folgen stirbt oder dabei umgebracht wird, gibt es dann mal mit viel Glück 15 Jahre. Grandios. 15 Jahre herumsitzen, umsorgt und sozialisiert werden dafür, dass das Kind vielleicht eine solche Anzahl an Jahren gar nicht erst gelebt hat.

Ungerechte Gerechtigkeit, nenne ich das. Aber was im Leben ist schon fair? Abgesehen von der Milch und dem Kaffee, den ich im Bioladen um die Ecke kaufe? Und selbst daran hege ich noch meine Zweifel.

Mit grimmiger Die-Welt-ist-schlecht-Miene bezahle ich meinen Coffee to go bei der Bäckerei sowie meine Brezel. Die junge Verkäuferin lässt sich nicht beirren, lächelt und nickt mir freundlich zu.

»Einen schönen Feierabend, Herr Detektiv.«

Ich schmälere meine Augen und sehe sie aus diesen Schlitzen mahnend an.

Sie soll mich nicht so nennen, denn ein Detektiv ist kein guter Detektiv, wenn jeder weiß, dass er ein Detektiv ist. Logisch, oder?

Unschuldig fächert sie mir mit ihren Wimpern Luft zu, in dem sie blinzelt. Währenddessen schmückt ein Grinsen ihre Lippen.

Freches Ding.

Ich drehe mich um, bin jetzt beschäftigt mit meinem Kaffee und meiner Brezel, die ich vor mich hin knuspere. Langsam mache ich mich auf den Weg zurück zu meinem Büro.

Vorbei an einigen adrett gekleideten Bankangestellten in ihren Anzügen, Lederschuhen und Ledertaschen. Vorbei an den vielen, auf Hochglanz polierten Hochhäusern. In ebenso einem habe ich auch meine Detektei. Natürlich nicht da oben, wo die Bonzen hocken, sondern unten, im Betonsockel. Direkt neben dem Hausmeister und dem Technikraum. Vorteil: Auch im Winter ist es hier ziemlich warm. Im Sommer dann eben noch wärmer. Aber wenigstens ist die Miete bezahlbar.

Ich werfe meine Lederjacke über den Drehstuhl und setze mich hinter den Schreibtisch. Dieser ist über und über mit Fotos und Dokumenten bedeckt.

Wie war das? Das Genie beherrscht das Chaos oder so? Manchmal frage ich mich, ob es nicht umgekehrt ist. Schon ein paar Mal habe ich versucht, Ordnung hier rein zu bringen und bin kläglich gescheitert. Zu viele Dinge mache ich gleichzeitig, zu oft verliert sich ein Gedankenfetzen und ein anderer findet sich dafür.

Ich nehme den letzten Biss der Brezel, zerknäule das Papier und werfe es in den überfüllten Mülleimer hinter mir. Es ist fast schon beeindruckend, wie dieses ganz oben quasi als Sahnehäubchen liegen bleibt und nicht herunterkullert.

Anschließend schreibe ich eine E-Mail und beende damit meinen aktuellen Fall.

Leider muss ich dem besorgten Arbeitgeber mitteilen, dass sein Verdacht, dass er von seinen Angestellten beklaut wird, sich nicht bestätigt.

Sowohl Frau Brunner, Herr Pepic, Frau Klein und die liebe Aushilfe Conny stecken sich heimlich keine Backwaren ein. Und auch das Geld bleibt in der Kasse. Alles, was ich beobachtet habe, ist, dass sie die Reste nach Feierabend, dann, wenn sie die übrigen Brote und Brötchen ohnehin nicht mehr verkaufen können, an ein paar Obdachlose verteilen. Damit schlage ich die Akte zu. Fotos, Berichte und alles weitere, was zu dem Fall gehört, wird in dem Ordner in das Regal geschoben.

Ich lehne mich auf dem Stuhl zurück, welcher ein leichtes Knarzen von sich gibt, als würde er mich für die paar Kilo, die ich die letzten Monate zugelegt habe, verhöhnen.

Sind alles nur Muskeln, grummele ich in meinen Gedanken.

Gut, vielleicht nicht nur. Man wird ja nicht jünger. Trotzdem – ein großer Kerl wie ich darf eben auch was wiegen. Solange mein Bauch flach bleibt und das Hemd nur an Brust und Oberarmen spannt, soll sich der blöde Stuhl mal beruhigen.

Ich schüttele den Kopf, mahle mit dem Unterkiefer und ziehe meine Schublade auf. Neben der schwarzen Halbautomatik befinden sich dort einige kleine Tütchen mit weißem Pulver darin.

Beides nehme ich heraus. Beides stecke ich ein.

Heute Abend werde ich Teil eines Verbrechersyndikats. Bin ich nervös? Ja. Sollte ich es sein? Ja.

Grimm

Mein Name ist Grimm.

Und ich bin tot.

Vielleicht habe ich auch nie wirklich gelebt. Seit meiner Geburt trage ich eine Dunkelheit in mir, die mir jedoch nicht den Weg versperrt, sondern ihn mir weist. Nie habe ich sie verleugnet, nie versucht, sie loszuwerden. Ich habe mich ihr hingegeben und sie hat meine Hand geführt und mir gezeigt, wie sich Glück anfühlt.

Ich stehe vor dem Spiegel und blicke in mein Gesicht. Mein weißes, fahles, dünnes Gesicht mit den graublauen Schatten unter den tiefliegenden grünen Augen. Meine Nase ist markant und männlich, aber nicht krumm und ohne Haken. Langsam hebe ich die Hand und fahre mit meinem Zeigefinger über meine blassroten Lippen. Sie sind weder dick noch dünn. Die Oberlippe hat einen leichten Schwung, die Unterlippe ist ebenmäßig. Mein Kinn ist kantig und schmal, mein dichtes Haar dunkel. Nicht hübsch, nicht hässlich. Nicht auffällig, nicht langweilig. Wer bin ich? Wie bin ich? Bin ich der junge Mann, der mich aus dem Spiegel heraus ansieht?

Langsam neige ich meinen Kopf schief und beobachte, wie der Kerl im Spiegel es mir gleich tut.

Es kommt mir fremd vor. Als wäre es nicht mein eigenes Gesicht, in das ich sehe, sondern das, irgendeines anderen. Menschlich sieht er aus und gleichzeitig irgendwie ausdruckslos. Die jadegrünen Augen sind matt, der Mund ein gerader Strich ohne Emotion. Doch egal, ob ich ihn nach oben oder nach unten bewege, es wirkt nur wie eine sich biegende Linie. Nicht wie der Ausdruck eines Gefühls.

Verstohlen schiele ich zu den Blättern und Leinwänden, die auf dem Boden in meinem Zimmer verstreut liegen. Allesamt zeigen sie Zeichnungen von Personen, von Menschen, die friedlich schlafend daliegen. Vielleicht sind es auch Tote? Manche sind fiktiv, wieder andere habe ich wirklich gesehen. Zwischen all den schlummernden Motiven gibt es auch Studien. Studien über den menschlichen Körper. Ich habe alles gemalt. Jeden Knochen, jeden Muskel, jede Sehne, jeden Nervenstrang und jedes Organ. In- und auswendig kenne ich die Anatomie des Menschen. Vermutlich könnte ich einen Körper auseinanderpflücken und wieder zusammenstecken wie Mechaniker Autos. Nicht nur die Bücher aus dem Biologie-Unterricht, sondern auch unzählige aus der Stadtbibliothek habe ich verinnerlicht. Zudem kommen interessante Werke aus anderen Kulturen, die sich über die offensichtliche Anatomie hinaus mit dem Körper beschäftigen. In einigen Lehren ist von Energiepunkten, sogenannten Chakren die Rede.

Das Leben ist wie ein Uhrwerk. Alles greift ineinander. Das eine ist abhängig von dem anderen und gerät eines der Elemente ins Stocken, so gerät alles aus dem Gleichgewicht. Aber so empfindlich dieser Mechanismus auch ist, so schlau ist er auch. Denn selbst wenn ein Teil entfernt wird und alles aus dem Gleichgewicht zu geraten droht, so kann dieser Verlust auch kompensiert werden. Die Natur findet oftmals eine Lösung, um fortzubestehen.

Ich hocke mich zu meinen Gemälden und nehme eines nach dem anderen in die Hand, bis ich schließlich bei einer Aquarellzeichnung eines Skelettschädels hängen bleibe. Totenköpfe habe ich zahlreich zu Papier gebracht. Sie üben eine gewisse Faszination auf mich aus.

Vielleicht, weil sie das Sinnbild des Todes sind? Und Tod ist mein Geschäft. Tod ist mein Leben. Damit verdiene ich mein Geld. Klingt fast, als wäre ich Totengräber. Dabei bin ich eher deren Vorarbeiter.

Interessant, dass manch ein Mensch bereit ist, sehr viel für das Ableben eines anderen auszugeben. Natürlich bekomme ich nicht ständig Aufträge. Immerhin will ich nicht, dass ich auffliege, dass mein Name bekannt wird und bald die Polizei vor meiner Tür steht. Aber ich habe schnell herausgefunden, dass die mickrigen 200 Kröten, die ich für meinen ersten Mord bekommen habe, viel zu wenig sind. Niemals hätte ich als Junge überhaupt gedacht, dass ich so etwas öfter – oder beruflich machen könnte. Zumindest kann ich seit einem Jahr ein anderes Pflegeheim für meine geisteskranke Mutter finanzieren. Eine Einrichtung, in der sich sehr gut um sie gekümmert wird.

Auch, wenn ich bis heute nicht verstehe, was sie so verstört hat.

Sie hatte Vater doch tot sehen wollen.

Wieso traumatisierte es sie so sehr?

Seufzend richte ich meine Aufmerksamkeit wieder auf den Skelettschädel in meiner Hand, stehe auf und halte das Bild neben meinen Kopf. Meine Mundwinkel ziehe ich nach oben, entblöße mein Gebiss und versuche so dreinzuschauen wie der Totenkopf. Es gelingt mir nicht. Ich sehe einfach nur bescheuert aus.

Schnaubend werfe ich das Bild zu Boden und folge dann einem plötzlichen Impuls.

Ich ziehe eins meiner Messer aus meinem Geheimversteck unter dem Bett, packe einen dicken Schopf meiner Haare und schneide sie ab. Ein kratzendes Geräusch ist zu hören, als die scharfe Klinge ganz dicht an meiner Haut vorbeischabt und damit die Strähnen direkt über der Wurzel durchtrennt. Was zuerst noch zerrupft und löchrig erscheint, wird bald zu einer stoppeligen Glatze. Als ich fertig bin, streiche ich mit meiner Hand über den kahlrasierten Schädel und fühle mich schon ein bisschen erleichtert. Anschließend nehme ich meinen Aquarellkasten, die Pinsel und das Glas mit Wasser auf meinem Schreibtisch. Zunächst tunke ich die Spitze eines Malwerkzeuges in das trübe Nass, anschließend ziehe ich sie durch das Farbtöpfchen mit der Farbe Schwarz.

Dieses Mal jedoch ist meine Leinwand kein weißes Blatt Papier, sondern mein eigenes Gesicht. Mit geübten Bewegungen fahre ich mit dem Pinsel über meine Haut. Es ist anders als sonst, weil ich spiegelverkehrt denken muss, aber ich gewöhne mich schnell daran. Innerhalb weniger Minuten entsteht ein Bild auf meiner Haut.

Mein Gesicht wird zu einem Totenkopf.

Dunkle Höhlen umfassen meine Augen, die Wangenknochen sind noch höher und hohler als zuvor, auf meiner Nasenspitze klafft ein schwarzes Loch und meine Lippen ziert dasselbe tödliche Lächeln wie das des nackten Schädels.

Als ich mich so erneut im Spiegel betrachte, kann ich mich zum ersten Mal mit dem identifizieren, was ich sehe. Ich sehe mich.

Eine schauerliche Fratze des Todes.

Natürlich ist mir bewusst, dass die normalen Menschen mich so als grotesk, bizarr, skurril, gruselig oder sogar schrecklich beschreiben würden. Aber es ist mir egal, denn für mich fühlt es sich an, als hätte ich etwas gefunden, was ich, ohne es zu wissen, schon lange Zeit gesucht habe.

Das Organ in meiner Brust klopft von innen gegen diese, als würde es sagen »Hallo, ich lebe«. Und ein leichtes Gefühl durchflutet meinen Körper.

In mir entsteht sogar ein neuer, völlig unbekannter Wunsch. Nahezu euphorisch – jedenfalls für meine Verhältnisse – verlasse ich mein Zimmer. Ich laufe zu der Heimleiterin direkt ins Zimmer hinein.

Die in die Jahre gekommene Frau sitzt an ihrem Schreibtisch und erschreckt, als ich plötzlich mitten in der Tür erscheine.

»Herrgott, Noah! Du sollst dich doch nicht so anschleichen.«

»Habe ich nicht«, entgegne ich irritiert. »Ich bin sogar gerannt.« Doch ich will jetzt nicht mit ihr über meine leisen Schritte streiten, sondern ihr zeigen, was ich tolles geschaffen habe. Also deute ich auf mein Gesicht.

»Sehen Sie mal, ist das nicht cool?«

Irritiert zieht sie ihre buschigen Augenbrauen kraus, ebenso wie ihre Lippen, ihre Stirn, ihre Nase – es kräuselt sich so ziemlich alles in ihrem Gesicht, als hätte sie an vergammelten Eiern geschnüffelt.

»Noah! Das ist ja schrecklich! Bist du jetzt völlig übergeschnappt? Reicht es nicht, dass du diese morbiden Sachen ständig malst? Musst du dich jetzt auch noch so bepinseln? Und, o nein, was ist denn mit deinen Haaren passiert?! Sie sind ja alle ab!«, sagt sie in dem Ton einer strengen und völlig entsetzten Mutter.

»Aber …«, will ich argumentieren, doch die Heimleiterin unterbricht mich, indem sie mit der Hand wedelt.

»Wasch das sofort ab. Das kannst du an Karneval machen, aber nicht aus Jux und Dollerei!«

»Macht man an Karneval die Dinge nicht auch aus Jux?«, frage ich zögerlich, was mir einen vernichtenden Blick einbringt.

»Keine Diskussionen. Wasch dir dein Gesicht!«

Von diesen Gesprächen gibt es seit diesem Tage viele. Keiner im Heim will verstehen, dass es bloß mein wahres Gesicht zeigt. Keiner will verstehen, dass ich es mag. Und es gibt wahrlich nicht viel, das ich mag. Jeden Tag pinsele ich mir den Totenkopf auf, jeden Tag muss ich ihn wieder abwaschen und nach kurzer Zeit bin ich frustriert. Darüber, dass mir nicht erlaubt ist, zu sein, wie ich möchte. Die Mädchen bepinseln sich doch auch ihr Gesicht, nur eben bunt. Und da ist es okay?

Mir fehlt das Verständnis dafür und so nehme ich aus einem Anflug von Trotz und Verbissenheit einige Scheine aus meiner Spardose und mache mich auf den Weg in die Innenstadt. Meine Schritte führen mich zu einem der unzähligen Tattoostudios.

Einem ebenso kahlköpfigen Mann, wie ich es bin, bloß dass er bereits bis unter die Zähne tätowiert ist, erkläre ich:

»Ich hätte gerne ein Totenkopf-Tattoo.«

»Wie alt bist du denn?«, fragt er, ohne auf meine Bitte einzugehen.

»15.«

»Dann musst du mit der Erlaubnis deiner Eltern wiederkommen. Minderjährige darf ich nicht stechen. Und du solltest es dir auch gut überlegen.« Ein Das-habe-ich-schon-zig-mal-erlebt-Schmunzeln huscht um die Lippen des Mannes.

»Ich bin mir sicher! So sicher wie noch nie!«, flehe ich den Tätowierer an. »Ich zahle auch das doppelte.« Menschen tun für Geld alles, das habe ich bereits gelernt.

Dieser hier jedoch lacht bloß und sagt:

»Komm in drei Jahren wieder, Kleiner.«

Aber egal, in welches Studio ich in der Stadt laufe, ich bekomme entweder eine Absage, weil ich zu jung bin oder weil sie keine Tattoos im Gesicht machen wollen oder beides.

Wenn mir niemand das Tattoo stechen will, dann muss ich es eben selbst machen, denke ich mir, denn aufgeben ist keine Option. An der Tankstelle kaufe ich zwei Tattoo-Zeitschriften, gehe mit ihnen in eine der gelben Telefonzellen und werfe ein paar Münzen in den Apparat. In dem Magazin blättere ich umher und finde auch einige Werbeanzeigen von Herstellern.

Einige Telefonate und verlorene Nerven weniger, weil ich Telefonieren genauso hasse wie Reden, bin ich stolzer Besitzer einer eigenen Tattoo-Maschine.

Jedenfalls, wenn diese in ein paar Tagen per Post bei mir eintreffen wird und ich sie per Nachnahme bezahle.