Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

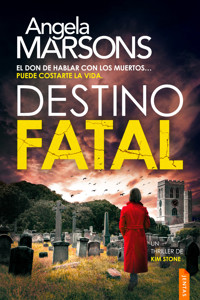

Ni siquiera los secretos más tenebrosos pueden permanecer enterrados para siempre Cinco figuras se reúnen alrededor de una sepultura poco profunda. Se han turnado para excavar. La fosa de un adulto les habría tomado más tiempo. Una vida inocente ha caído en sus manos, pero han hecho un pacto. Sus secretos quedarán enterrados, sellados con sangre… Años más tarde, la directora de un colegio aparecerá brutalmente estrangulada, y ella será solo la primera de una serie de horribles asesinatos que conmoverán Black Country. Después, cuando se descubren restos humanos en una antigua casa de asistencia, con ellos se desentierran, también, secretos inquietantes. La detective Kim Stone pronto se dará cuenta de que está a la caza de un individuo tortuoso cuya ola de homicidios se ha extendido por decenios. Se acumularán más muertes y Kim se verá forzada a detener al homicida antes de que vuelva a atacar. Pero, para atraparlo, ¿podrá confrontar los demonios de su propio pasado antes de que sea demasiado tarde? «La inspectora detective Kim Stone es el personaje más cautivador que ha llegado desde que Val McDermid nos trajo a Tony Hill.» Mark Edwards ⭐⭐⭐⭐⭐ «Grito del silencio (el primer libro) es brillante. Juegos del mal (el segundo) es ¡excepcional! Está claro que las calificaciones convencionales no sirven, puesto que no nos permiten acomodar libros de este calibre. Así que doy un seis sobre cinco.» Little Bookness Lane ⭐⭐⭐⭐⭐ «Una vez más, Angela Marsons ha escrito una novela policíaca de cinco estrellas. Me encantó Grito del silencio … Juegos del mal es, sin duda, tan buena como la primera, si no es que mejor, y me encantaría calificarla con una puntuación superior a cinco sobre cinco.» Off the Shelf Book Reviews ⭐⭐⭐⭐⭐

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 463

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Grito del silencio

Grito del silencio

Título original: Silent Scream

© Angela Marsons, 2015. Reservados todos los derechos.

© 2022 Jentas A/S. Reservados todos los derechos.

ePub: Jentas A/S

Traducción: Jorge de Buen Unna

ISBN: 978-87-428-1216-7

Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin la autorización escrita de los titulares de los derechos de la propiedad intelectual.

Esta es una historia ficticia. Los nombres, personajes, lugares e incidentes se deben a la imaginación de la autora. Cualquier semejanza con hechos, lugares o personas vivas o muertas es mera coincidencias.

Reconocimientos

Grito del silencio ha sido muchos libros durante su desarrollo. El personaje de Kim Stone llegó a mí y se ha rehusado a abandonarme. Tanto en la página como en mi imaginación, se ha convertido en una mujer fuerte e inteligente que no siempre es perfecta, pero sí apasionada y tenaz. Es alguien a quien te gustaría tener de tu lado.

Me gustaría darle las gracias al equipo de Bookouture por compartir mi entusiasmo por Kim Stone y sus historias. Su apoyo, entusiasmo y convicción han sido tan reconfortantes como abrumadores. Mi gratitud hacia Oliver, Claire y Kim no tiene fin. Me siento honrada de que se me señale como autora de Bookouture.

En particular, debo darle las gracias a mi maravillosa editora y hada madrina, Keshini Naidoo, quien me ha acompañado en un muy largo viaje alentándome, creyendo en mí y aconsejándome desde nuestra primera conversación. Ella, junto con el equipo de Bookouture, ha hecho mis sueños realidad.

También quiero darles las gracias a todos los autores de Bookouture por su calurosa bienvenida a la familia de la editorial. El apoyo ha sido asombroso, de verdad. Y, junto con Caroline Mitchell, #bookouturecrimesquad está formado en realidad y bien.

Finalmente, quisiera expresar mi agradecimiento a mi familia y amigos por su convicción y fe en mi escritura y mi sueño. Una mención especial a Amanda Nicol y Andrew Hyde por su apoyo ininterrumpido.

A todos vosotros, mi agradecimiento más sincero.

Este libro está dedicado a mi socia, Julie Forrest, que nunca dejó de creer y nunca consintió que yo olvidara mi sueño.

Prólogo

Rowley Regis (Black Country) 2004

Cinco figuras formaban un pentágono alrededor del montículo recién cavado. Solo ellos sabían que se trataba de una tumba.

Penetrar la tierra congelada bajo las capas de hielo y nieve había sido como tratar de hendir la roca, pero lo habían hecho por turnos. Todos.

La fosa de un adulto les habría tomado más tiempo.

Se habían pasado la pala de mano en mano. Algunos vacilaron, cautelosos; otros se mostraron más confiados. Nadie se resistió, ninguno dijo nada.

Todos sabían de la inocencia de esa vida arrebatada, pero habían hecho un pacto y sus secretos se irían a la tumba.

Cinco cabezas se inclinaron hacia el suelo. Visualizaron el cuerpo bajo una tierra que ahora brillaba con el hielo reciente.

Cuando los primeros copos de nieve empezaron a acumularse sobre la sepultura, un escalofrío les recorrió el cuerpo.

Las cinco figuras se dispersaron. Sus huellas se convirtieron en las líneas de una estrella sobre la nieve crujiente que caía.

Estaba hecho.

1

Black Country

Hoy

Teresa Wyatt tenía la inexplicable sensación de que esa sería su última noche.

Apagó la televisión y la casa se quedó en silencio. No era la quietud normal que descendía cada noche, cuando ella y su hogar se recogían dócilmente para dar paso a la hora de dormir.

No estaba segura de qué había estado esperando oír en las noticias de la noche. El anuncio ya se había hecho durante el noticiario vespertino. Tal vez tenía la esperanza de que sucediera un milagro, una prórroga de última hora.

Desde la primera solicitud, y ya hacía dos años de eso, se había sentido como una prisionera en el corredor de la muerte. De manera intermitente, los guardias habían venido a por ella, la habían puesto en la silla y, después, el destino la había llevado de nuevo a la seguridad de su celda. Pero esta sería la última vez. Teresa sabía que no habría más objeciones, no más aplazamientos.

Se preguntaba si los demás habrían visto las noticias. ¿Sentirían lo mismo que ella? ¿Admitirían que sus sentimientos primitivos no eran arrepentimiento sino instinto de conservación?

De haber sido una mejor persona, habría tenido un puñado de conciencia sepultada. Pero no.

De no haber seguido adelante con el plan, todo se habría arruinado, se dijo a sí misma. El nombre de Teresa Wyatt habría sido aludido con disgusto, y no con el respeto con que ahora se pronunciaba.

Teresa no tenía la menor duda de que sus apelaciones habían sido tomadas en serio. La fuente era tortuosa, pero creíble. Aunque la habían silenciado para siempre, y eso era algo de lo que jamás se arrepentiría.

Pero, de vez en cuando, en los años transcurridos desde Crestwood, el estómago se le encogía cada vez que notaba algo parecido en el modo de andar o en el color del pelo o en la forma de inclinar la cabeza.

Teresa se puso de pie y trató de apartar la melancolía que ensombrecía su ánimo. Fue a la cocina y puso el único plato y la única copa en el lavavajillas.

No había perro que sacar ni gato que dejar entrar; solo el último control de seguridad nocturno en los cerrojos.

Una vez más, la asaltó la sensación de que el control de seguridad no tenía sentido, de que nada podría contener el pasado. Se quitó esa idea de la cabeza. No había nada que temer. Habían hecho entre todos un pacto y ese pacto se había mantenido firme por diez años. Solo ellos cinco sabían la verdad.

Sentía que estaba demasiado tensa como para quedarse dormida de inmediato, pero había convocado a las siete de la mañana al personal para una reunión y no podía llegar tarde.

Entró al baño, dejó correr el agua y vertió una abundante cantidad de baño de burbujas con aroma a lavanda. La fragancia inundó la habitación. El prolongado remojo y la copa de vino de un momento antes terminarían por provocarle sueño.

Cuando se metió en la bañera, el albornoz y el pijama de satín ya estaban pulcramente doblados sobre el cesto de la ropa sucia.

Cerró los ojos y se rindió al agua que la envolvía. Sonrió para sí misma en cuanto la ansiedad comenzó a remitir. No había sido más que hipersensibilidad.

Teresa sentía que su existencia estaba dividida en dos segmentos. Había treinta y siete años a. C., como ella llamaba a su vida antes de Crestwood. Años encantadores. Soltera y ambiciosa, cada decisión había sido solamente suya. A nadie había tenido que darle explicaciones.

Pero, a partir de entonces, los años habían sido diferentes. El miedo se había convertido en una sombra que la seguía en cada movimiento, que dictaba sus actos y afectaba sus decisiones.

Recordaba haber leído en algún lugar que la consciencia no es otra cosa que el miedo a ser descubierto. Teresa era lo suficientemente sincera consigo misma como para admitir que, en su caso, era cierto.

Pero el secreto estaba a salvo. Tenía que estarlo.

De repente, oyó un cristal que se rompía. No era un sonido lejano, sino de la puerta de la cocina.

Teresa se quedó perfectamente quieta, aguzando el oído. Ese sonido no podía haber alertado a nadie más. La casa más cercana estaba a sesenta metros de ahí, al otro lado de un seto de seis metros de altura hecho de cipreses de leyland.

A su alrededor se condensó el silencio de la casa. La quietud que siguió al estampido venía cargada de amenazas.

Quizás no había sido otra cosa que un acto de vandalismo sin sentido. A lo mejor, un par de estudiantes de Saint Joseph que se enteraron de dónde vivía. Bueno, eso, Dios mediante.

La sangre avanzaba a raudales por sus venas, vibrándole en las sienes. Tragó como para aclararse los tímpanos.

Su cuerpo comenzó a reaccionar ante la sensación de que ya no estaba sola. Se sentó. Era fuerte el ruido que el agua hacía al reacomodarse y estrellarse contra la bañera. La mano le resbaló por la porcelana y su costado derecho volvió a golpear el agua.

Al fondo de las escaleras, un rumor destruyó cualquier vaga esperanza de que se tratara de un insensato acto vandálico.

Teresa sabía que no tenía tiempo. En un universo paralelo, los músculos de su cuerpo reaccionarían ante la amenaza inminente, pero, en este, tanto su cuerpo como su mente se quedaron paralizados ante lo inevitable. Sabía que no tenía donde esconderse.

Al oír crujidos en las escaleras, cerró los ojos por un instante, deseando que su cuerpo se mantuviera en calma. Había un algo de libertad en, finalmente, arrostrar los miedos que la acechaban.

Abrió los ojos al sentir que entraba aire frío desde el pasillo.

La figura que entró era tan negra y carente de rasgos como una sombra: pantalones ordinarios y una gruesa chaqueta de vellón negra por debajo de un largo abrigo. Tenía el rostro cubierto con un pasamontañas de lana. Pero ¿por qué yo? La mente de Teresa rabió. Ella no era el eslabón más débil.

Movió la cabeza de un lado al otro.

—No he dicho nada —habló, con palabras apenas audibles. Todos sus sentidos empezaron a cerrarse mientras su cuerpo se preparaba para la muerte.

La figura negra avanzó otros dos pasos. Teresa estaba en busca una pista, pero no podía encontrar ninguna. Solo podía ser uno de cuatro.

Sintió que su cuerpo la traicionaba cuando la orina se escurrió entre sus piernas en el agua perfumada.

—Lo juro... Yo nunca...

Las palabras de Teresa se arrastraban mientras ella hacía el intento por enderezar el cuerpo y sentarse. Las burbujas del baño habían vuelto resbaladiza la bañera.

Con la respiración entrecortada y áspera, pensaba en la mejor manera de suplicar por su vida. No, no quería morir. No era la hora. No estaba lista. Había cosas qué hacer.

Se imaginó, repentinamente, el agua colmando sus pulmones, inflándolos como globos de fiesta.

Le tendió la mano implorante y finalmente halló su voz:

—Por favor... Por favor... No... No quiero morir...

La figura se inclinó sobre la bañera y puso una mano enguantada en cada uno de sus pechos. Teresa sintió que la obligaban a permanecer dentro del agua y se esforzó por sentarse. Tenía que intentarlo y explicarse, pero la fuerza de aquellas manos iba en aumento. Una vez más, trató de incorporarse desde su posición inerte, pero era inútil. La gravedad y la fuerza bruta le hacían imposible luchar.

Con el agua enmarcando su rostro, abrió la boca. De sus labios escapó un leve sollozo mientras hacía un último intento:

—Lo juro...

Sus palabras fueron interrumpidas. Teresa pudo ver las burbujas de aire que escapaban de su nariz y llegaban a la superficie. El cabello le danzaba alrededor de la cara.

La figura resplandecía al otro lado de la barrera de agua.

El cuerpo comenzó a reaccionar a la falta de oxígeno, mientras Teresa trataba de sofocar el pánico que crecía en su interior. Agitó los brazos y la mano enguantada se soltó brevemente de su esternón. Pudo sacar la cabeza del agua y mirar de cerca los ojos fríos y penetrantes. El solo reconocerlo le quitó el último aliento.

El pequeño instante de confusión fue suficiente para que el atacante se reacomodara. Las dos manos forzaron el cuerpo de Teresa a entrar de nuevo en el agua y ahí la retuvieron.

En la mente de la mujer no había más que confusión, a pesar de que la consciencia comenzaba a desvanecerse.

Teresa se daba cuenta de que los otros conspiradores ni siquiera podrían imaginarse a quién tenían que temer.

2

Kim Stone se detuvo a un lado de la Kawasaki Ninja para ajustar el volumen de su Ipod. Los altavoces danzaban con las notas platinadas del concierto Verano de Vivaldi, que ya se aproximaba a su parte favorita: el final titulado «Tormenta».

Colocó la llave de tubo en el banco de trabajo y se limpió las manos con un trapo. Echó un vistazo a la Triumph Thunderbird que había estado restaurando durante los últimos siete meses, preguntándose por qué esa noche no estaba acaparando su atención.

Vio el reloj. Eran casi las once. A esas alturas, el resto de su equipo estaría tambaleándose a las afueras de The Dog. Y, aunque ella no tocaba el alcohol, sí que acompañaba al equipo cada vez que, a su parecer, se lo tenían ganado.

Volvió a coger la llave de tubo y se arrodilló junto a la Triumph.

Para ella, no había nada que celebrar.

El rostro aterrorizado de Laura Yates flotó ante sus ojos mientras metía la mano en las entrañas de la moto hasta encontrar el extremo trasero del cigüeñal. Colocó la cabeza de la llave en la tuerca y movió la carraca hacia delante y hacia atrás.

Tres eran los veredictos de violación que pondrían a Terence Hunt fuera de circulación por un largo tiempo.

«Pero no lo suficiente», se dijo Kim a sí misma.

Porque había habido una cuarta víctima.

Volvió a maniobrar la herramienta, pero la tuerca se rehusó a seguir girando. Ya había ensamblado el cojinete, la rueda dentada, la arandela de sujeción y el rotor. No quedaba más que la tuerca, y la maldita se negaba a apretarse contra la arandela de bloqueo.

Kim se quedó mirando la tuerca y, silenciosamente, deseó que se moviera por sí misma. Nada. Dirigió su furia a la carraca y le dio un fortísimo empujón. La cuerda se rompió y la tuerca giró libremente.

—Maldita sea —gritó, y lanzó la herramienta de un extremo al otro de la cochera.

Laura Yates había temblado en el estrado mientras declaraba la terrible experiencia de haber sido arrastrada detrás de una iglesia, de haber sufrido ataques sexuales brutales, una y otra vez, a lo largo de dos horas y media. Todo mundo había advertido, con sus propios ojos, lo duro que para ella había sido sentarse ahí. Tres meses después de la agresión.

La chica de diecinueve años estuvo sentada en la tribuna mientras se leyó cada veredicto de culpabilidad. Llegó entonces su caso y, con él, aquella palabra que cambiaría su vida para siempre:

Inocente.

¿Y por qué? Porque la chica había tomado un par de copas. Olvidémonos de los once puntos de sutura que iban de atrás adelante, de la costilla rota y el ojo amoratado. Ella lo había pedido, seguramente, y todo porque se había tomado un par de putas copas.

Kim se dio cuenta de que sus manos habían comenzado a temblar de cólera.

Los de su equipo opinaban que no había estado tan mal, que eran tres de cuatro. Y no estaba mal; pero tampoco lo suficientemente bien. No para Kim.

Se inclinó a ver el daño en la motocicleta. Les había llevado casi seis semanas localizar esos malditos tornillos.

Puso la llave de tubo otra vez en posición y volvió a girarla entre el pulgar y el índice. En eso, su móvil empezó a sonar. La tuerca se le cayó cuando, de un salto, se puso de pie. Una llamada tan cerca de la medianoche jamás traería buenas noticias.

—Detective Stone.

—Tenemos un cadáver, Marm.

Por supuesto, ¿qué otra cosa podría ser?

—¿Dónde?

—Hagley Road, en Stourbridge. —Kim conocía el área. Estaba justo en la colindancia con sus vecinos de West Mercia.— ¿Deberíamos llamar al comisario Bryant, Marm?

Kim se encogió. Detestaba el término Marm. A los treinta y cuatro, no estaba lista para que la llamaran Marm.

A su mente vino la imagen de su colega dando traspiés hasta el taxi fuera de The Dog.

—No, creo que me encargaré yo sola —dijo, dando fin a la conversación.

Kim hizo una pausa de dos segundos en lo que silenciaba el Ipod. Sabía que era necesario desprenderse de los ojos acusadores de Laura Yates. Fueran reales o imaginarios, ella los había visto. Y no podía sacárselos de la cabeza.

Siempre había sabido que esa justicia en la que creía le había fallado a alguno para cuya protección había sido diseñada. Convenció a Laura Yates de confiar tanto en ella como en el sistema al que representaba, y Kim no podía sacudirse el sentimiento de que Laura había sido defraudada. Por ambos.

3

Cuatro minutos después de la llamada, Kim ya salía en su Golf GTI de diez años, el cual solo usaba en carreteras congeladas o cuando la bestialidad de la Ninja era todo un manifiesto antisocial.

Los vaqueros manchados de aceite, grasa y polvo habían sido reemplazados por unos pantalones negros de lona y una camiseta blanca lisa. Ahora llevaba los pies enfundados en unos botines negros de charol con tacones de poco más de medio centímetro. No le hubieran venido mal algunos cuidados a su cabello corto y negro, pero una rápida peinada con los dedos la había dejado lista para salir.

Su cliente no pondría grandes objeciones.

Condujo por el borde del camino. El coche se sentía un poco ajeno a su control. Aunque era pequeño, Kim tenía que concentrarse en mantener la distancia con respecto a los autos aparcados. La incomodaba tanto metal alrededor.

El olor a quemado ya se colaba por las rejillas de ventilación a un kilómetro y medio de la meta. Mientras Kim avanzaba, el tufo se hacía cada vez más intenso. A solo ochocientos metros, pudo ver a la distancia una columna de humo retorcida extendiéndose sobre las colinas de Clent. Cuatrocientos metros más adelante, se dio cuenta de que era justo el lugar hacia donde se dirigía.

La policía de West Midlands atendía a casi dos millones seiscientos mil habitantes, con lo que era la segunda en dimensiones, solo detrás de la metropolitana, la conocida como The Met.

Black Country estaba al noroeste de Birmingham. Durante la época victoriana, se había convertido en una de las regiones más industrializadas. Su nombre provenía de los afloramientos de carbón que ennegrecían los suelos de grandes áreas. La veta de diez metros de minerales y carbón era la más gruesa de toda la Gran Bretaña.

Al momento, las tasas de desempleo ahí eran las terceras más elevadas de la nación. Los delitos menores iban en aumento, junto con el comportamiento antisocial.

El escenario del crimen quedaba justo a un lado de la carretera principal que unía Stourbridge con Hagley, en un área que no solía registrar grandes niveles de transgresión. Las casas más próximas a la carretera eran propiedades nuevas de doble fachada con vidrieras emplomadas y columnas romanas blancas y brillantes. Más allá de la carretera, las casas estaban más separadas entre sí y eran considerablemente más antiguas.

Kim se detuvo en el cordón y aparcó entre dos coches de bomberos. Sin decir una palabra, exhibió su placa al agente que estaba a cargo de la cinta perimetral. Este solo asintió y levantó la cinta para que ella pudiera pasar por debajo.

—¿Qué ocurrió? —preguntó al primer bombero con quien se topó.

Él señaló con un dedo los restos de la primera conífera en el límite de la propiedad.

—El fuego comenzó ahí y se extendió por la mayoría de los árboles antes de que llegáramos.

Kim notó que, de los trece árboles que delimitaban la propiedad, solo dos, los más cercanos, permanecían intactos.

—¿Usted descubrió el cadáver?

El hombre señaló entonces a un bombero que estaba sentado en el suelo, hablando con un alguacil.

—Prácticamente todo mundo estaba fuera, observando el revuelo, pero esta casa permanecía a oscuras. Los vecinos nos han asegurado que el Range Rover negro era de la mujer y que ella vivía sola.

Kim asintió y se acercó al bombero que estaba en el suelo. Lucía pálido. Ella notó un leve temblor en su mano derecha. No importa cuán entrenado estés, encontrar un cadáver no es un suceso agradable. Nunca.

—¿Tocó alguna cosa? —le preguntó.

Él lo pensó por un instante y negó con la cabeza.

—La puerta del baño estaba abierta, pero no entré.

Kim se detuvo frente a la entrada principal, metió la mano en la caja de cartón que estaba a la izquierda y sacó unas cubiertas de plástico azules para sus pies.

Subió las escaleras de dos en dos y entró en el baño. De inmediato se encontró con Keats, el patólogo. Era una figura diminuta con la cabeza totalmente calva, bigote y una barba que se convertía en un punto bajo el mentón. El médico había tenido el honor de ser su guía durante su primera autopsia, ocho años antes.

—Hola, detective —dijo él, echando un vistazo alrededor—, ¿dónde está Bryant?

—Madre de Dios, que no estamos unidos por la cadera.

—Sí, pero tú eres como un platillo chino, el cerdo agridulce... Aunque, sin Bryant, solo queda lo agrio...

—Keats, ¿qué tanto crees que puedo divertirme a estas horas de la noche?

—La verdad es que, para ser justos, tu sentido del humor no es evidente a ninguna hora.

Uy, qué ganas de contraatacar. De haberlo querido, habría podido mofarse de la raya mal planchada de los pantalones negros del hombre; o del cuello ligeramente raído de su camisa. Incluso podía haber mencionado la pequeña mancha de sangre que el tío llevaba en la espalda del abrigo.

Pero, en ese momento, entre ellos yacía un cuerpo desnudo que exigía toda su atención.

Kim se acercó lentamente a la bañera, con mucho cuidado de no resbalar con el agua que salpicaban un par de agentes vestidos con monos blancos.

El cuerpo de la mujer estaba parcialmente sumergido. Tenía los ojos abiertos. El cabello, teñido en rubio, se extendía por el agua en abanico, enmarcando su rostro.

El cuerpo flotaba, así que las puntas de los pechos asomaban sobre la superficie.

Kim supuso que la mujer andaría por los cuarenta y cinco años; más, tal vez, pero estaba bien conservada. Sus brazos, en la parte superior, parecían entonados, aunque la carne colgaba flácida en el agua. Tenía las uñas de los pies pintadas de un rosa pálido y las piernas bien afeitadas.

El volumen del agua en el suelo era señal de que había habido una lucha y que la mujer se había defendido. Kim escuchó pasos retumbando en las escaleras.

—Inspectora detective Stone, qué sorpresa tan agradable.

Kim gruñó al reconocer la voz y el tono de sorna que chorreaba de esas palabras.

— Inspector detective Wharton, el gusto es todo mío.

Habían trabajado juntos algunas veces y Kim nunca le había ocultado su desdén. El tipo era un policía de carrera que quería trepar a los puestos más altos tan pronto como le fuera posible. No tenía el menor interés en resolver los casos; simplemente quería mejorar sus cifras.

Pero ella había llegado a ser inspectora detective antes que él, y eso, para él, había sido la última cota de la humillación. La promoción anticipada de Kim lo había forzado a cambiarse de sitio y pedir su transferencia a West Mercia, una fuerza policíaca más pequeña, con menos competidores.

—¿Qué haces aquí? Supongo que te habrás dado cuenta de que este es un caso de West Mercia.

—Y supongo que tú te habrás dado cuenta de que está justo en la frontera y de que yo tengo la preferencia.

Sin pensarlo siquiera, se paró frente a la bañera. La víctima no necesitaba que más ojos curiosos recorrieran su cuerpo desnudo.

—El caso es mío, Stone.

Kim negó con la cabeza y se cruzó de brazos.

—No pienso moverme, Tom. —Inclinó la cabeza.— Sí que podríamos convertir esto en una investigación conjunta. Yo llegué primero, así que yo mando.

El rostro enjuto e innoble del hombre se llenó de color. Antes de rendirle un informe a Kim, preferiría sacarse los ojos con una cuchara oxidada.

Ella lo repasó de la cabeza a los pies.

—Mi primera orden sería que entrara a la escena criminal con la debida protección.

Él bajó la vista a los pies de Kim y, después, a sus propios pies sin proteger. «Más celeridad, menos velocidad», pensó ella.

Kim bajó la voz.

—No quieras convertir esto en una competencia de a ver quién mea más lejos, Tom.

Él la miró lleno de desprecio antes de girar y salir furioso del baño.

Kim volvió a concentrarse en el cuerpo.

—Ganaste —dijo Keats en voz baja.

—¿Eh?

Los ojos del médico bailaron divertidos.

—La competencia de mear.

Kim asintió. Lo sabía.

—¿Ya podemos sacarla de aquí?

—Un par de acercamientos al esternón, nada más.

Mientras hablaba, uno de los forenses apuntaba al pecho de la mujer una cámara con un objetivo del tamaño de un tubo de escape.

Kim se acercó un poco más y vio dos marcas sobre cada seno.

—¿La empujaron?

—Eso creo. El examen preliminar no revela más lesiones. Te responderé después de la autopsia.

—¿Alguna idea de la hora?

Kim no alcanzaba a ver ninguna sonda hepática, así que supuso que habían usado un termómetro rectal antes de su llegada.

Sabía que la temperatura del cuerpo desciende un grado y medio durante la primera hora. En adelante, lo normal era que bajara de un grado a grado y medio por hora. También estaba al tanto de que esos números se veían afectados por muchos otros factores. No era un hecho menor que la víctima estuviera desnuda y sumergida en agua que, en ese momento, estaba fría.

Él se encogió de hombros.

—Más tarde haré los cálculos, pero diría que no más de un par de horas.

—¿Cuándo podrás...?

—Tengo a una anciana de noventa y cinco años que falleció después de quedarse dormida en su sillón y un hombre de veintiséis que todavía lleva la aguja en el brazo.

—¿Nada urgente, entonces?

Él consultó su reloj.

—¿A mediodía?

—A las ocho —contratacó ella.

—A las diez, no antes —refunfuñó—. Soy humano y necesito descansar de vez en cuando.

—Perfecto —dijo ella. Esa era, exactamente, la hora que buscaba. Le daría la oportunidad de reunirse con su equipo y poner a alguien a cargo de asistir a la autopsia.

Kim oyó más pasos en la escalera. Se avecinaban los sonidos de una respiración dificultosa.

—Sargento Travis —dijo ella sin volverse—. ¿Qué hay de nuevo?

—Los agentes están inspeccionando el área. El POA se reunió con un par de vecinos, pero la primera noticia que tuvieron fue que los bomberos estaban cerca. La alerta la dio un automovilista que pasaba por aquí.

Kim se volvió y asintió. El POA, el primer oficial en acudir, había hecho un buen trabajo en asegurar para los forenses la escena del crimen y en ahuyentar a cualquier testigo potencial, aunque las casas estaban apartadas de la carretera, además de que las separaban entre sí terrenos de mil metros cuadrados. No era, precisamente, la meca de los vecinos cotillas.

—Continúa —dijo ella.

—El punto de entrada fue un panel de cristal roto en la puerta de atrás. Dice el oficial de los bomberos que la puerta principal estaba sin seguro.

—Mmm... Interesante.

Ella le dio las gracias con un movimiento de cabeza y bajó las escaleras.

Un técnico inspeccionaba el corredor y otro empolvaba la puerta trasera en busca de huellas dactilares. En la barra del desayunador había un bolso de diseñador. Kim no tenía ni idea de lo que significaba el monograma de oro del cierre. Nunca usaba bolsos, pero este parecía caro.

Del comedor, en la puerta de al lado, salió un tercer técnico. Señaló el bolso con la barbilla.

—No se llevaron nada. Las tarjetas de crédito y el efectivo están intactos.

Kim asintió y se dirigió a la salida. Al llegar al umbral, se quitó las cubiertas de los botines y las puso en una segunda caja. Toda la ropa de protección sería retirada de la escena del crimen y, más tarde, examinada en busca de indicios.

Se detuvo junto al cordón. Un bombero se había quedado haciendo guardia para asegurarse de que las llamas se hubieran extinguido por completo. El fuego es muy listo: con una sola brasa que pase inadvertida, un lugar así se calcina en cuestión de minutos.

Se detuvo junto al auto, contemplando la panorámica que tenía enfrente.

Teresa Wyatt vivía sola. No parecía que le hubieran robado nada, que hubieran alterado ninguna cosa.

El asesino pudo haber salido a salvo, sabiendo que nadie descubriría el cuerpo hasta la mañana siguiente, como muy pronto. Aun así, prendió el fuego para acelerar la atención policial.

Ahora, lo único que Kim necesitaba era averiguar por qué.

4

A las siete y media de la mañana, Kim aparcó la Ninja en la comisaría de Halesowen, justo a un lado de la carretera que rodeaba la ciudad con una pequeña zona comercial y una universidad. La comisaría estaba a tiro de piedra del tribunal de magistrados; algo conveniente, pero una mierda si se trataba de reclamar gastos.

El edificio de tres plantas era tan monótono y poco acogedor como cualquier otro edificio de gobierno que pretendiera disculparse ante los contribuyentes.

Pasó a lo largo rumbo a la oficina de los detectives sin dar los buenos días; y nadie se los dio a ella. Kim conocía bien su reputación de fría, socialmente inepta e impasible. Tal percepción desanimaba las chácharas triviales, y eso le venía muy bien.

Como de costumbre, fue la primera en llegar a la oficina de los detectives., así que encendió la cafetera. En la habitación había cuatro escritorios, enfrentados de dos en dos. Cada escritorio era como un espejo de su compañero, con un monitor de ordenador y bandejas de entrada y salida que no hacían juego.

Tres de los escritorios tenían ocupantes fijos, pero el cuarto estaba vacío a partir del último recorte de personal, hacía unos cuantos meses. Era ahí donde ella se situaba normalmente, mejor que en su despacho.

El espacio en cuya puerta rezaba el nombre de Kim era comúnmente conocido como «el Tazón». Se trataba, simplemente, de un área arrinconada al fondo y a la derecha de la habitación, aislada entre vidrios y paneles de yeso.

Era el lugar que, de vez en cuando, ella usaba para las «reuniones de desempeño y orientación individual», también conocidas como buenos rapapolvos a la vieja usanza.

—Buenos días, jefa —gritó la ayudante de detective Wood mientras se acomodaba en su silla. Aunque su ascendencia era mitad inglesa y mitad nigeriana, Stacey jamás había puesto un pie fuera del Reino Unido. Tras la eliminación de su último postizo, llevaba el apretado cabello negro muy corto y pegado a la cabeza. Su suave piel de caramelo iba perfectamente bien con ese corte.

El área de trabajo de Stacey estaba organizada y despejada. Cualquier cosa fuera de las bandejas estaba meticulosamente apilada a lo largo del borde trasero de su escritorio.

No muy atrás llegó el sargento detective Bryant, que murmuró un «Buenos días, jefa» y echó un vistazo dentro del Tazón. Su cuerpo de un poco más de uno ochenta lucía inmaculado, como vestido por su madre para el colegio dominical.

De inmediato, la chaqueta del traje aterrizó en el respaldo de la silla. Hacia el final de la jornada, iba a tener la corbata dos pisos más abajo, el botón superior de la camisa abierto y las mangas recogidas justo por debajo de los codos.

Notó que su mirada se dirigía hacia ella, hacia su escritorio, en busca de los indicios de una taza. Cuando él se dio cuenta de que Kim ya tenía café, se llenó una taza que decía «El mejor taxista del mundo», un obsequio de su hija de diecinueve años.

Nadie podía entender su manera de archivar, pero Kim nunca le había pedido un papel que no apareciera en sus manos en cuestión de segundos. Sobre el escritorio tenía una fotografía enmarcada de él y su esposa, tomada en el vigesimoquinto aniversario de su matrimonio. La fotografía de su hija la llevaba acurrucada en la billetera.

El sargento detective Dawson, tercer miembro del equipo, no tenía en su escritorio fotografías de nadie en especial. De haber querido mostrar a la persona por quien sentía los mayores afectos, su propia imagen lo habría saludado a lo largo de la jornada laboral.

—Siento mucho llegar tarde, jefa —dijo Dawson mientras se deslizaba en su asiento frente a Wood y completaba el equipo.

No era un retardo oficial. El turno no comenzaba hasta las ocho, pero a ella le gustaba que todos llegaran más temprano para las sesiones informativas, especialmente si había un nuevo caso. A Kim no le gustaba apegarse a una plantilla, y las personas que lo hacían duraban poco en su equipo.

—Hey, Stacey, ¿me vas a traer una taza de café o qué? —pidió Dawson mientras revisaba su móvil.

—Por supuesto, Kev. ¿Cómo lo quieres?: ¿leche, dos de azúcar y en tu regazo? —preguntó dulcemente, con su fuerte acento de Black Country.

—Stace, ¿quieres uno? —preguntó él, levantándose. Sabía perfectamente que ella ni tocaba el café—. Debes de estar exhausta después de haber luchado con los hechiceros toda la noche —dijo en broma, refiriéndose a la adicción de Stacey al juego en línea World of Warcraft.

—De hecho, Kev, me cayó un poderoso hechizo de una suma sacerdotisa. Puede convertir a un hombre adulto en un gilipollas furioso. Aunque, al parecer, alguien más te lo envió primero a ti.

Dawson se llevó las manos al vientre y soltó una risa burlona.

—Jefa —gritó Bryant por encima del hombro—. Los chicos están retozando otra vez. —Se volvió a los dos blandiendo un dedo.— Vosotros dos, esperad a que vuestra madre llegue a casa.

Kim puso los ojos en blanco y se sentó en el escritorio desocupado, ansiosa por comenzar.

—Bien, Bryant, reparte las declaraciones. Kev, trae la pizarra. —Mientras Bryant distribuía los papeles, ella empezó a hablar de lo que había sucedido unas horas antes.— Nuestra víctima es Teresa Wyatt, de cuarenta y siete años, una muy reputada directora de un colegio privado de Stourbridge. Soltera y sin hijos. Vivía cómodamente, aunque sin grandes lujos, y no tenía enemigos, que sepamos.

Kev anotaba los datos como puntos destacados bajo el título «Víctima».

Sonó el teléfono de Bryant. El detective habló muy poco antes de colgar y hacer una señal hacia Kim.

—Woody te está buscando.

Ella no le hizo caso.

—Kev, escribe un segundo encabezamiento, «Crimen». No hay arma asesina, no hubo robo. Hasta el momento, no tenemos informes forenses ni pistas. Siguiente título: «Móvil». Normalmente, las personas son asesinadas por algo que hicieron, que están haciendo o que están por hacer. Por lo que sabemos, nuestra víctima no estaba involucrada en ninguna clase de actividad peligrosa...

—Eh, jefa, el director del centro de inteligencia quiere hablar contigo.

Kim tomó otro sorbo de café.

—Créeme, Bryant, le caigo mejor después del café. Kev, la autopsia es a las diez. Stace, encuentra todo lo que puedas acerca de nuestra víctima. Bryant, llama a la escuela y diles que vamos para allá.

—Jefa...

Kim se terminó la bebida.

—Tranquilízate, mami, ya voy.

Subió al tercer piso por las escaleras, saltando los escalones de dos en dos, y llamó suavemente a la puerta antes de entrar.

Woodward, el director del centro de inteligencia o DCI, era un hombre corpulento de cincuenta y tantos años. Sus orígenes raciales mixtos lo dotaban de una piel marrón suave que ascendía hasta una cabeza despojada de pelo. Pantalones negros y camisa blanca impecables, con las arrugas en todos los lugares correctos. En la punta de la nariz, las gafas de lectura no ayudaban mucho a disimular unos ojos cansados.

La invitó a entrar y le señaló una silla desde donde ella podía admirar la vitrina que albergaba la colección de modelos de autos. En el estante inferior estaban los clásicos británicos, pero en el de más arriba se mostraba la historia de los coches que la policía había usado a lo largo de los años. Había un MG TC de los cuarenta, un Ford Anglia, un Black Maria y un Jaguar XJ40 que ocupaba un lugar destacado en el centro.

A la derecha del gabinete, adherida firmemente a la pared, había una fotografía de Woody estrechando la mano de Tony Blair. A la derecha estaba la de su hijo mayor, Patrick, con uniforme de gala, poco antes de ser enviado a Afganistán. Lo habían vestido con ese uniforme, ni más ni menos, el día de su sepelio, quince meses después.

Woody terminó su conversación telefónica e inmediatamente cogió del borde de su escritorio una pelota antiestrés. Su mano derecha empezó a apretar y aflojar la bola de caucho. Kim notaba que recurría mucho a la pelota cuando ella estaba cerca.

—¿Qué tenemos por el momento?

—Muy poco, señor. Apenas estábamos esbozando la investigación cuando usted me llamó.

Los nudillos blanquearon alrededor de la pelota, pero el hombre no respondió a la pulla.

Los ojos de Kim vagaron al lado derecho de la oreja del DCI, hacia el alféizar de la ventana, donde estaba el proyecto que lo ocupaba en ese momento: un Rolls Royce Phantom cuya construcción no había avanzado en varios días.

—Oí que tuviste un encuentro con el inspector detective Wharton, ¿es cierto?

Así que los tambores de la selva habían retumbado.

—Un intercambio de cortesías por encima del cadáver.

Había algo en el modelo que no parecía estar bien. A sus ojos, la distancia entre ejes parecía excesiva.

El hombre apretó la pelota con más fuerza.

—Me llamó su DCI. Han interpuesto una queja formal en tu contra y quieren el caso.

Kim puso los ojos en blanco. ¿No habría modo de que la comadreja se ocupara de sus propias batallas?

Luchaba contra el apremio de atravesar la habitación, coger el Rolls Royce y rectificar el error, pero lograba contenerse.

Deslizó la mirada de regreso hasta encontrar la de su oficial superior.

—Pero no hay manera de que lo consigan, ¿o sí, señor?

Él se la quedó mirando por un largo minuto.

—No, Stone, no hay manera. Sin embargo, una queja normal no es algo que luzca bien en tu expediente y, con toda franqueza, empiezo a cansarme de recibirlas. —Se cambió la pelota a la mano izquierda.— Así que tengo mucha curiosidad de ver con quién te juntas para este asunto.

Kim se sentía como una niña a quien le pidieran escoger un nuevo mejor amigo. En la última revisión de su desempeño, había destacado solo una mejora: jugar bonito con los demás.

—¿Puedo elegir?

—¿A quién escogerías?

—A Bryant.

Un esbozo de sonrisa flotó en los labios del hombre.

—Entonces sí, puedes elegir.

Así que, después de todo, no tenía opción, pensó. Bryant era su control de daños, y, con las fuerzas vecinas husmeándole el trasero, Woody no estaba dispuesto a correr riesgos: la quería bajo el cuidado de un adulto responsable.

Estuvo a punto de ofrecer a su jefe un pequeño consejo que le ahorraría horas de desmantelar el eje trasero del Rolls, pero rápidamente cambió de parecer.

—¿Algo más, señor?

Woody volvió a poner la pelota antiestrés en su lugar y cogió sus gafas.

—Mantenme informado.

—Por supuesto.

—Ah, Stone, y... —Ella se volvió junto a la puerta.— Diles a los de tu equipo que duerman un poco de vez en cuando. Ellos no se recargan en un puerto USB, como tú.

Kim salió del despacho preguntándose cuánto tiempo le había tomado a Woody encontrar esa pequeña joya.

5

Kim iba detrás de Courtney, la recepcionista del colegio, a lo largo de los pasillos del Saint Joseph rumbo a la oficina del director interino. Viéndola por detrás, se maravillaba de la habilidad de la mujer para caminar sobre tacones de diez centímetros.

Bryant suspiraba al pasar por los salones.

—¿No fueron los mejores días de tu vida?

—No.

Doblaron por un largo pasillo del segundo piso que los condujo a un despacho. Había en la puerta un rectángulo pálido al que ya le habían quitado el letrero.

El hombre que estaba detrás del escritorio se puso de pie. Su traje era caro, y su corbata, de alguna clase de seda color celeste. El negro mate de su cabello era un claro indicio de que acababa de teñírselo.

Les tendió la mano desde su lado del escritorio. Kim giró y examinó lo que había en las paredes. Todos los certificados y recuerdos que contenían el nombre de Teresa Wyatt ya habían sido retirados.

Bryant aceptó la mano que le tendían.

—Gracias por atender nuestra solicitud, señor Whitehouse.

—Usted es el subdirector, supongo —notó Kim.

Él movió la cabeza de arriba abajo y se sentó.

—Estaré actuando como director interino, y si pudiera ayudarlos en la investigación...

—Ah, estoy segura de que podrá —interrumpió Kim. Había algo de afectación en los modales del tipo. Demasiado bien ensayado. El hecho de que ya se hubiera mudado al despacho de Teresa Wyatt y arramblado con cualquier trazo de la existencia de su predecesora era, por decir lo menos, una muestra de mal gusto. La mujer no llevaba ni doce horas muerta. De seguro, el sujeto ya había actualizado su currículo—. Quisiéramos tener una lista de todo el personal. Por favor, haga los arreglos necesarios. Deben estar disponibles para hablar con nosotros en orden alfabético.

Por la forma de su quijada, era obvio que el tipo no respondía tan bien a las órdenes. De pronto, Kim se preguntó si ese sería el caso con todas las mujeres o solo con ella.

Él bajó la mirada.

—Desde luego. Le pediré a Courtney que haga los arreglos de inmediato. He puesto a su disposición un salón de abajo, al final del pasillo, que satisfará sobradamente sus necesidades durante las entrevistas.

Kim echó un vistazo alrededor y negó con la cabeza.

—No, creo que estaremos mejor justamente aquí.

El hombre abrió la boca para responder, pero los buenos modales le impidieron exigir su espacio de trabajo demasiado pronto.

Whitehouse recogió algunas de las pertenencias que tenía sobre el escritorio y se dirigió a la puerta.

—Courtney estará con ustedes enseguida.

En cuanto la puerta se cerró detrás del director interino, Bryant se rio entre dientes.

—¿Qué? —preguntó ella, mientras tomaba posesión de la silla ejecutiva, al otro lado de la mesa.

—Nada, jefa.

Él desplazó una de las sillas a un lado del escritorio y se sentó.

Kim examinó la posición de la silla restante, que sería para los entrevistados.

—Échala un poco atrás.

Bryant movió la silla hasta dejarla más cerca de la entrada. A la deriva. No había nada para usar como apoyo ni en qué recargarse. Ahora ella podría observar el lenguaje corporal.

Un leve golpe sonó en la puerta.

—Adelante —gritaron al unísono.

Courtney entró con una hoja de papel y una sonrisa que intentaba escaparse de su boca. Así que el señor Whitehouse no era tan popular.

—El señor Addington los espera fuera, para cuando estén listos.

Kim asintió.

—Hágalo entrar.

—¿Puedo ofrecerles algo? ¿Café, té?

—Desde luego que puede. Café para los dos.

Courtney se dirigió a la salida y ya estaba en la puerta antes de que Kim pudiera acordarse de su nombre.

—Gracias, Courtney.

Courtney asintió y sostuvo la puerta abierta para el primer entrevistado.

6

Por ahí de las cuatro y cuarto, tras doce conversaciones idénticas, Kim golpeó el escritorio con la cabeza. Había algo remunerativo en el sonido de su cráneo contra la madera.

—Sé lo que quieres decir, jefa —ofreció Bryant—. Tal parece que en la morgue tenemos una verdadera santa.

Sacó de su bolsillo un paquete de caramelos de mentol y eucalipto contra la tos. Según las cuentas de Kim, era el quinto.

Dos años antes, una infección en el tórax había hecho que el médico le diera instrucciones de abandonar el hábito de fumarse treinta cigarrillos al día. En un esfuerzo por deshacerse de la tos desgarradora, Bryant se había aferrado desenfrenadamente a las golosinas. El tabaquismo se había ido, pero la adicción a los caramelos para la tos se había quedado.

—Bien sabes que ya es hora de dejar eso.

—Es uno de esos días, jefa.

Y, como cualquier fumador empedernido, era más indulgente consigo mismo cuando estaba aburrido o bajo estrés.

—¿Quién sigue?

Bryant consultó la lista.

—Joanna Wade, maestra de inglés.

Cuando la puerta se abrió, Kim puso los ojos en blanco. Quien entró era una mujer de pantalones negros hechos a la medida y camisa lila de seda. Su largo cabello rubio, recogido en una cola de caballo, dejaba al descubierto una fuerte mandíbula cuadrada y poco maquillaje.

Se sentó sin ofrecer la mano y cruzó el tobillo derecho sobre el izquierdo. Sus manos cayeron pulcramente sobre su regazo.

—No le quitaremos mucho tiempo, señora Wade. Solo quisiéramos hacerle unas preguntas.

—Señorita.

—¿Perdone?

—«Señorita», detective, no «señora», pero, por favor, llámeme Joanna.

Una voz baja y controlada con un tinte de acento del norte.

—Muchas gracias, señorita Wade. ¿Hace cuánto que conoce a la directora Wyatt?

La maestra sonrió.

—La directora Wyatt me contrató hace casi tres años.

—¿Cómo fue la relación laboral entre ustedes dos?

La señorita Wade miró fijamente a Kim y ladeó ligeramente la cabeza.

—¿La verdad, detective, sin ambages?

Kim no hizo caso a la insinuación y le devolvió la mirada.

—Por favor, conteste la pregunta.

—Claro. Teníamos una relación de trabajo relativamente buena. No sin sus altas y sus bajas, como sucede entre la mayoría de las mujeres, me parece. Teresa era una directora muy focalizada, rígida en sus creencias y convicciones.

—¿En qué sentido?

—Los métodos de enseñanza han evolucionado desde que Teresa pasaba tiempo en los salones. A menudo, se necesita creatividad para inculcar conocimientos a los fértiles cerebros juveniles. Todos hemos hecho el intento de adaptarnos a una cultura que se transforma, pero Teresa creía en que el aprendizaje basado en los libros, callado y disciplinado, era la única manera de enseñar. Cualquiera que intentaba algo diferente era adecuadamente puesto bajo advertencia.

Mientras Joanna Wade hablaba, Kim advertía que su lenguaje corporal era abierto y franco. También tomó en cuenta que la mujer no había mirado a Bryant ni una sola vez.

—¿Puede darme un ejemplo?

—Hace un par de meses, uno de mis alumnos entregó un trabajo en que la mitad de la prosa estaba escrita con abreviaturas como las que se usan habitualmente para comunicarse con mensajes de texto o en Facebook. Hice que los veintitrés estudiantes fueran a sus casilleros a traer sus móviles. Insistí, entonces, en que dedicaran los siguientes diez minutos a enviarse entre sí mensajes en un inglés gramaticalmente correcto, incluyendo una puntuación apropiada. El proceso les pareció totalmente extraño y todos entendieron el sentido.

—¿Que era...?

—Que los métodos de comunicación no se trasladan. Desde entonces, no ha vuelto a suceder.

—¿Y a Teresa no le gustó?

La señorita Wade negó con la cabeza.

—Para nada. Su opinión era que el chico del problema tenía que haber sido castigado y que eso habría mandado a todos un mensaje más claro. Me atreví a disentir y Teresa puso una nota disciplinaria en mi expediente.

—Esa no es la imagen que nos han dado aquí los otros miembros del personal, señorita Wade.

La mujer se encogió de hombros.

—No puedo hablar por nadie más; sin embargo, diría que aquí hay maestros que han doblado las manos. Sus métodos para llegar a las mentes jóvenes ya no funcionan y no les queda más que seguir a flote hasta la jubilación. Se contentan con permanecer aquí, incapaces de inspirarse y de inspirar. Pero yo no. —Una vez más, su cabeza se ladeó y de su boca brotó una leve sonrisa.— Enseñar a los adolescentes de hoy a apreciar la belleza y el refinamiento del inglés es un verdadero desafío. Pero creo, con todas mis fuerzas, que uno nunca debe esquivar un desafío. ¿No lo cree, detective?

Bryant tosió.

Kim le devolvió la pequeña sonrisa. La confianza que la mujer tenía en sí misma y el diálogo abierto eran un soplo de aire fresco después de doce respuestas idénticas. El flagrante coqueteo resultaba divertido.

Kim se apoyó en el respaldo.

—¿Puede decirme algo más de Teresa como mujer?

—¿Quiere que me apegue a los lineamientos y le brinde el epitafio políticamente correcto que se reserva para los recién fallecidos? ¿O debería ser sincera?

—Agradecería mucho su franqueza.

La señorita Wade cruzó las piernas.

—Como directora del colegio, Teresa tenía impulso y era determinada. Como mujer, tengo la impresión de que era una persona muy egoísta. Ahí, desde su escritorio, usted puede ver que no tenía imágenes de nada ni nadie que le importara. No tenía el menor escrúpulo en mantener al personal aquí hasta las ocho o nueve. Una gran parte de su tiempo la pasaba en spas, comprando ropa de diseñador y reservando vacaciones caras.

Bryant tomaba algunas notas.

—¿Hay algo más que, a su parecer, pudiera ayudarnos en nuestras investigaciones?

La mujer negó con la cabeza.

—Gracias por su tiempo, señorita Wade.

La mujer se inclinó hacia delante.

—Por si hiciera falta una coartada, detective, estuve en el gimnasio Liberty practicando mis posturas de yoga. Son excelentes para flexibilizar los músculos. En caso de que le interese, estoy ahí todos los jueves por la noche.

Kim se encontró con su mirada. Los ojos azul claro brillaron ante el desafío. Joanna caminó airosa hasta el escritorio y le tendió una tarjeta de visita.

Kim no tuvo más remedio que estrecharle la mano. La mujer le puso la tarjeta en la palma y convirtió el contacto en un apretón. Era un toque frío y firme. Mientras la mano se retiraba, los dedos se demoraron en la palma.

—Aquí está mi número. No dude en llamarme si cree que puedo servirle de algo.

—Gracias, señorita Wade, ha sido de gran ayuda.

—Madre mía, jefa —dijo Bryant cuando la puerta se cerró—. No necesitas un libro para leer semejantes señales.

Kim se encogió de hombros.

—Lo tienes o no lo tienes.

Se metió la tarjeta de visita en el bolsillo de la chaqueta.

—¿Alguien más?

—No, ella era la última.

Los dos se pusieron de pie.

—Es todo por hoy. Ve a casa y descansa un poco —dijo Kim.

Tenía la impresión de que iban a necesitar ese descanso.

7

—Muy bien, compañeros, espero que hayáis descansado un poco y os hayáis despedido de vuestros seres queridos.

—Sí, el futuro no nos depara nada de vida social —se quejó Dawson—. Nada nuevo para Stacey, pero los demás sí que tenemos vidas de verdad.

Kim no le hizo caso. Por el momento.

—El JAI quiere que este fin de semana tengamos resuelto el asunto.

Todos sabían que JAI era el acrónimo de Jefazo Absolutamente Irracional. La última palabra era optativa, dependiendo del humor.

Dawson suspiró.

—¿Y qué pasa si el asesino no recibe el memorando, jefa? —preguntó mientras revisaba su móvil.

—Entonces, cuando vengas el próximo viernes, te arrestaré; y créeme: te lo cumplo.

Dawson se rio.

Ella siguió seria.

—Sigue jodiéndome, Kev, y ya no será de broma. Ahora, ¿qué sacamos en claro de la autopsia?

Él cogió su libreta.

—Pulmones llenos de agua. En definitiva, ahogamiento. Dos hematomas justo sobre los pechos. No hay señales de agresión sexual, pero es difícil saberlo.

—¿Algo más?

—Sí, cenó pollo korma.

—Genial. Eso abre el caso de par en par.

Dawson se encogió de hombros.

—En realidad, no hay mucho que sacar de esto, jefa.

—¿Bryant?

Él movió un par de hojas de papel, pero Kim sabía que tenía toda la información en la cabeza.

Ayer volvieron a peinar el área. Ninguno de los vecinos vio ni oyó nada. Un par de ellos la conocían de pasada, pero, al parecer, no era una de esas personas con quienes te tomas un café por la mañana. No era la más sociable, en ningún sentido.

—Oh, vaya, ahí tenemos un móvil: asesinada por falta de espíritu comunitario.

—A la gente la matan por menos, jefa —respondió Bryant, y a ella no le quedó más remedio que darle la razón. Tres meses antes, habían investigado el homicidio de un enfermero. Lo habían asesinado por un par de latas de cerveza y el dinero suelto que llevaba en el bolsillo.

—¿Algo más?

Bryant cogió otra hoja de papel.

—Todavía no nos llega nada del servicio forense. Es obvio que no hay huellas de pisadas. El análisis de las fibras acaba de comenzar.

Kim pensó en el principio del intercambio de Locard. Sostiene que todo perpetrador de un crimen pone en la escena algo suyo y sale de ahí con algo. Puede ser cualquier cosa, desde un pelo hasta una simple fibra. El arte consiste en encontrarlo. Y en un escenario criminal con ocho bomberos pisoteándolo y un baño anegado, las pruebas no iban a levantar la mano voluntariamente.

—¿Huellas?

Bryant negó con la cabeza.

—Lo único que sabemos del arma asesina es que se trató de un par de manos, así que es poco probable que la encontremos tirada por ahí, en algún arbusto.

—Ya sabes, jefa, no es como en la serie CSI —planteó Stacey—. El teléfono no nos dice nada. Todas las llamadas entrantes y salientes eran del Saint Joseph o de restaurantes locales. Su lista de contactos no es muy larga.

—¿No tiene amigos ni familia?

—Desde luego, ninguno con quien le preocupara mantenerse en contacto. Solicité los registros de su teléfono fijo, y su portátil viene en camino. Ahí podría haber algo.

Kim gruñó.

—Así que, básicamente, han pasado treinta y seis horas y estamos absolutamente jodidos. No sabemos nada de esta mujer.

Bryant se puso de pie.

—Dame un minuto, jefa —dijo, y salió de la habitación.

Ella puso los ojos en blanco.

—Bien, mientras Bryant se empolva la nariz, recapitulemos. —Miró la pizarra, que tenía apenas un poco más de información que el día anterior.— Tenemos una mujer de cerca de cincuenta años, ambiciosa y muy trabajadora. No era particularmente sociable ni popular. Vivía sola, sin mascotas ni conexiones familiares. No estaba envuelta en ninguna actividad peligrosa y no parece haber tenido ninguna afición ni interés en nada.

—Quizás ese no sea el caso —dijo Bryant, mientras volvía a sentarse—. Tal parece que estaba muy interesada en una excavación arqueológica que acaban de autorizar. Algo que se va a hacer en algún lugar de Rowley Regis.

—¿Y cómo te enteraste?

—Acabo de hablar con Courtney.

—¿Qué Courtney?

—Courtney, la que nos estuvo trayendo el café todo el día de ayer. Le pregunté si nuestra víctima había hablado con alguien distinto durante las últimas semanas. Le pidieron que consiguiera el número de un tal profesor Milton, del Worcester College.

—Algo de eso vi en las noticias locales —añadió Stacey—. El profesor llevaba años tratando de que le dieran permiso de trabajar en el sitio. No queda más que un campo, desde que se incendió el antiguo parvulario, pero se rumorea que hay monedas enterradas. El tío ha estado enfrentándose a las objeciones por un par de años, pero, finalmente, esta semana le dieron el visto bueno. Salió en las noticias nacionales por lo largo de la batalla judicial.

Finalmente, Kim pudo sentir que una emoción se agitaba. Que alguien expresara su interés en una actividad local era, difícilmente, un arma humeante, pero hacía diez minutos tenían menos que eso.

—Muy bien, vosotros dos seguid excavando, y perdonadme el juego de palabras. Bryant, enciende el Batimóvil.

Dawson suspiró hondo.

Kim cogió su chaqueta y se detuvo ante el escritorio de Dawson.

—Stace, ¿no necesitas ir al baño en este momento?

—No, jefa, estoy bien...

—Stacey, sal de aquí.