Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Domowina

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

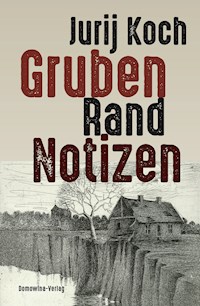

Im Frühjahr 1996 entschließt sich Jurij Koch (*1936), ein Tagebuch zu führen. In den Mittelpunkt seiner Beobachtungen gerät dabei der dramatische Kampf eines Lausitzer Dorfes gegen seine „Grubenfahrt“. Koch dokumentiert die letzten Jahre von Horno, den Widerstand vieler Bewohner gegen die drohende Umsiedlung und wie dieser letztlich gebrochen wurde. Zugleich beleuchtet er das Geschehen in der Welt. Sein Tagebuch ist eine niederschrift zeitkritischer und selbstreflexifer Betrachtungen einer landschaft, deren Umbrüche wie in einem kleinen Kosmos als Weltangelegenhiet erkennbar sind. Bei allem Ernst der Themen schreibt Koch mit Humor und sehr unterhaltsam. Eingeschoben sind literarische Texte des Autors aus den 1990er-Jahren, unter anderem auch ein bislang unveröffentlichtes Romanfragment.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 212

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

JURIJ KOCH

GRUBEN

RAND

NOTIZEN

Ein Tagebuch

Domowina-Verlag

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet unter http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Wir danken dem Dokumentations- und Informationszentrum »Archiv verschwundener Orte – Archiw zgubjonych jsow« in Neu-Horno für die freundliche Unterstützung.

ISBN 978-3-7420-2642-2

1. Auflage 2020

© Domowina-Verlag GmbH

Ludowe nakładnistwo Domowina

Bautzen 2020

Die Domowina-Verlag GmbH wird gefördert durch die Stiftung für das sorbische Volk, die jährlich auf der Grundlage der beschlossenen Haushalte des Deutschen Bundestages, des Landtages Brandenburg und des Sächsischen Landtages Zuwendungen aus Steuermitteln erhält.

Lektorat: Peter Thiemann

Titelgestaltung: Isa Brützke

Titelillustration: Fred Pötschke-Bricks

1/1839/20

www.domowina-verlag.de

1996

28. April

Fünf Findlinge aus dem Steinarsenal der Lausitzer Braunkohle AG (LAUBAG)* mit Sohn Ilja vor unserem Tor verlegt und damit einem Wunsch meiner Frau nachgekommen: Die Autos werden hier nicht mehr parken können. Die Findlinge, kürbisgroß, sind von Gletschern der Eiszeit aus Skandinavien in die Lausitz geschoben worden. Heute ist das Geröll samt Steinfundus im Besitz einer Aktiengesellschaft. Wer hat Gesetze gemacht, nach denen ein Konzern mit eiszeitlichen Steinen Geschäfte machen darf? Eine Tonne Findling aus dem Tagebau Jänschwalde kostet 29 Mark. Wir haben also ein Stückchen Schöpfung gekauft, die allen gehört, somit auch mir. Der Konzern verkaufte uns also unser Eigentum.

Nachmittags endlich Victor Klemperers »Tagebücher 1933–1941« vorgenommen. Sie standen schon lange im Regal der Bücher, die gelesen werden wollen. Ich lese unter März 33, den 22. Dort wird mir wie beiläufig mitgeteilt, dass bei Blumenfelds in Dresden das Dienstmädchen gekündigt hat, »die brave Wendin Käthe«. »Es sei ihr eine sichere Stelle angeboten worden, und der Professor werde doch wohl bald nicht mehr in der Lage sein, sich ein Mädchen zu halten.«

Was für eine Käthe war das wohl? Die brave Wendin muss aus meiner Geburtsgegend gekommen sein, aus Horka oder Crostwitz oder Ralbitz in der Oberlausitz, denn von dort sind sie gekommen, die Mädchen, die bei den Reichen in Dresden gedient haben. Ich weiß, dass Klemperer später noch intensivere Begegnungen mit Wendinnen haben wird. Deshalb ist die kleine Mitteilung wie eine listige Vereinnahmung meines Interesses. Das, was in Dresden geschehen ist, nur drei Jahre vor meiner Geburt, setzt mich auf eine Spur. Ich werde das umfängliche, mehr als tausend Seiten umfassende Kompendium lesen. Und ich werde noch etwas anderes tun, was ich bislang nicht getan habe: Ich werde auch ein Tagebuch schreiben. Und es ist mir bei dem Beschluss, als erlebte ich ähnliche Zeiten wie Klemperer, ein bisschen feiner strukturiert der Wahnsinn, sodass er nicht auf Anhieb als Gefahr wahrgenommen wird.

* Sterne im Text verweisen auf eine Erklärung im Anhang

Wie ein Mittelpunkt entsteht

aus »Jubel und Schmerz der Mandelkrähe« (1992)*

Das Türchen lässt sich öffnen. Auf dem Hof sitzt ein kleiner schwarzer Hund. Er greift mich an. Ich weiche zurück, er setzt nach. Dann ruft Frau Kossack, und der Hund legt sich in den Staub des Hofes, in dem die vielen nützlichen und unnützen Gerätschaften herumstehen, wie sie immer dort herumgestanden haben. Frau Kossack und ihr Mann, beide in den Siebzigern, eingesessene Sorben, brandenburgische Ureinwohner also, bitten mich in die gute Stube. Da stehen die alten Möbel, zusammengestellt aus den schnelllebigen Stilen der eigenen Generation. Man hat das Gefühl, dass selbst von dem ungeheizten Kachelofen Wärme ausgeht.

»Uns kriegen sie nicht raus«, sagt Frau Kossack. Und er setzt hinzu: »Niemals.« Dann holt sie aus dem Zimmer nebenan ein Schreiben, ein Angebot der Kohle, das soundsovielte. Darauf steht eine beträchtliche Summe.

Nein, sie verzichten auf sie, obwohl sie mit ihr ein reiches Leben führen könnten, irgendwo anders, in einem Neubau der urbanen Welt, in dem man von der Küche die Speisen durch die Durchreiche ins Wohnzimmer reichen kann, wo das Kabel aus der Wand schaut, durch das 24 und mehr Fernsehprogramme kommen.

Die Kossacks bleiben, wo sie sind, fertig! Sie reden kein sentimental-philosophisches Zeug daher, von Heimat und so, von Erhaltung der Umwelt auch nicht. Sie bleiben, obwohl die anderen schon gegangen sind, auch die, die einmal die Kampfansage mit eingeleitet hatten. Paul Fiebow hat den Abriss seines Hauses beobachtet, fotografiert, seine Frau nicht, sie hat in ihrem neuen Haus geweint.

Vor dem Fenster bremst ein Zehntonner. Draußen wird an der Brücke über das neue Flussbett des Hammerstroms gebaut. Direkt vor den Kossack’schen Fenstern sind die Arbeiten zum Stehen gekommen. Die beiden könnten, wenn sie nicht achtgeben, in das schotterige Flussbett fallen, dass sie unter der Brücke zu liegen kämen, vor dem eigenen Haus. Wenn die Umleitung des Hammerstroms in den vorgezeichneten Maßen weitergeführt würde, flösse das Wasser, wenn es zur angekündigten Flutung kommen sollte, durch ihren Hof.

Wie ein winziges Stückchen Erde, das höchstens auf den lokalen Wanderkarten verzeichnet ist, zu einem Mittelpunkt werden kann! Ein faszinierender, Werte erhaltender, Sichten korrigierender Vorgang. Vor nicht ganz drei Jahren habe ich noch nichts von einem Hammerstrom in meiner Nähe gewusst, wie geschichtsträchtig das sich windende Flüsschen am Rande der Großstadt ist und welche Bedeutung das natürliche Geschlängle an seinen Ufern bekommen könnte, eines Tages, gar nicht mal nach einer politischen Wende, schon davor, so einfach geschieht Geschichte nicht, also, dass dort ein Mittelpunkt plötzlich zum Vorschein kommen wird, der dort schon immer war oder entstanden ist, was weiß ich. Das wissen nicht einmal die beiden Kossacks, die eine beträchtliche Summe Geldes ablehnen für einen Mittelpunkt, den zu verlassen sie nicht gewillt sind. Verrückt müssen Leute sein, die es ablehnen als Gegenwert für ihre Klitsche, auf der sie sitzen bleiben wollen. Aber die Verrückten sind immer auch Helden. Sie allein sind in der Lage, die stinknormale deutsche und europäische Denkungsart infrage zu stellen, auch den eingebildeten politischen Mittelpunkt. Plötzlich ist ein Graben im Norden von Cottbus ein Strom, der mitreißen könnte. Jetzt entdeckt die Bevölkerung der Stadt ihre vergessene Natur. Raunend geht das Staunen durch die Gemüter. Herzen öffnen sich. Wanderer wandern, Demonstranten demonstrieren, Mönche stehen am Mönchswasser, Bruder Michael vom Weltbund der Franziskaner (Michael!), Journalisten kommen und gehen, Bildreporter bildern und wildern, Politiker versuchen, sich rauszuhalten, aber es gelingt ihnen nicht, die Kossacks geben Interviews, ihr kleiner schwarzer Hund hat das Bellen aufgegeben.

An einem Wochenende kommen viele Leute, vor allem junge Leute, ins Dorf, aus der Stadt und aus dem ganzen Land. Auf einem Spruchband, das zwischen zwei Telefonmasten gespannt ist, steht: »Lakoma lebt«. Die Grüne Liga, Pfarrer Gröpler und andere haben eine Wiederbelebungsaktion organisiert, Zäune werden gestrichen, ein Fest findet statt, mit Gesprächen, Musik, Film und Tanz, mit Übernachtung im Zelt und der vielfach über die Zäune hinweg geäußerten Bitte: Kommt zurück!

Das Interesse der noch Einwohnenden und der bereits Verzogenen hält sich in Grenzen. Die Skepsis ist zu groß, dass so etwas gelingen könnte. Wenn der Abschied einmal vollzogen ist, soll er vollzogen bleiben, denken sie.

Ich frage ein älteres Ehepaar, das zwischen großen Apfelbäumen Heu wendet, warum sie nicht zum Fest gehen. Die Frau schweigt, der Mann antwortet zögernd, ihnen stünde nicht der Sinn nach Feiern, und außerdem sei alles zu spät.

Ich suche nach Worten, aber mir fallen keine ein, die sie bewegen könnten mitzukommen. Sie wenden ihr Heu zwischen den Bäumen. Vielleicht doch nicht zum letzten Mal.

Gestern Vormittag in Horno gewesen. Der Bundesvorstand der Domowina tagte dort. Demonstrativ. Um seine Verbundenheit mit der todgeweihten Siedlung zu bekunden. Horno wehrt sich seit Jahren gegen die drohende Abbaggerung*. Eigentlich müssten dort die Gehöfte schon verfallen sein, verkauft und verlassen, in der vom Kohlekonzern gewünschten Agonie liegen. Mit Lausitzer Dörfern lässt sich Geld machen. Aber tot müssen sie sein. Wie die mehr als achtzig vor Horno, die in diesem Jahrhundert in die schwarz-braunen Gruben abgefahren sind. Horno, sorbisch Rogow, wehrt sich, wie sich bislang kein einziges Dorf widersetzt hat. Hier werden endlich Hörner gezeigt. »Die Politiker kommen und gehn, Horno bleibt stehn«, las ich auf einem Transparent vor der Gaststätte, in der der Vorstand tagte. Die Bäume blühten in den Gärten, drinnen wurde noch einmal bekundet, dass die Sorben (oder Wenden) an der Seite der Hornoer bleiben. Es werden schlimme Wochen und Monate kommen: Im August will das Brandenburgische Parlament ein Gesetz verabschieden, das die Liquidierung des Dorfes gestatten soll. Dann wird auch eine gewaltsame Aussiedlung möglich sein. Mit Abschaltung von Wasser, Strom ... Und die Polizei wird mit Lastwagen kommen ... Mit Knüppeln auch? Raus aus dem Haus, oder wir ... Oder was?

Der Bundesvorstand beschließt, dass in einem solchen Fall die Sorben/Wenden noch den Versuch wagen werden, mit einer Klage wegen Verletzung des Siedlungsgebiets ein Stückchen Heimat zu retten. Aber niemand weiß, ob sie überhaupt klagen dürfen, im Verband, einzeln ... Die Juristen wissens auch nicht. Die Kohle sei als Energielieferant ein Auslaufmodell, sage ich und füge hinzu, dass alle, die sich an der Vernichtung von Dörfern beteiligen, an Verbrechen beteiligt sind.

Dann – der Teufel muss mich geritten haben – fuhr ich zu einer öffentlichen Diskussion in die Redaktion der Lausitzer Rundschau in Cottbus. Heinz Vietze (PDS) werde mit Minister Reiche (SPD) über eine geplante Fusion der Länder Brandenburg und Berlin diskutieren.

In der neuen Druckerei, einer riesigen Halle mit modernen Maschinen, stehen an Rotationspapierrollen, die zu Tischen umfunktioniert sind, ein paar Leute. Ich kenne keinen einzigen der anwesenden neuen Zeitungsmacher. Sie kommen von der Saar, sagt man. Eigentlich muss es niemand sagen, man liest es aus ihren Artikeln. Aber wie lange liest man in der Lausitz saarländische Artikel? Ich wollte vor einigen Tagen mit einer Redakteurin der Zeitung darüber sprechen, als sie zufällig im Theater neben mir saß. Sie drehte sich um, um sich zu vergewissern, dass hinter ihr kein Kollege der Redaktion saß. Sie schwieg erleichtert, als sich der Vorhang öffnete.

Dann tritt an eine freigehaltene Papierrolle der Chef des Kohlekonzerns Laubag. Am Papier stehen schon eine Frau der Oberfinanzdirektion und ein Professor von der Uni. Ein Mikrofon liegt bereit. Nun geht es lange und langweilig darum, wie man den Leuten beibringen sollte, am 5. Mai mehrheitlich für die Länderehe Berlin/Brandenburg zu stimmen. Natürlich ist die Laubag dafür. Man verstehe die Skepsis der Brandenburger nicht. Die Vision des Unternehmens sei, dass in ein paar Jahren, sagen wir zehn, Cottbus eine Vorstadt von Berlin ist. Der Uni-Professor lacht und ist der Einzige, der mit dem Mikrofon umgehen kann. Bei ihm pfeifen die Lautsprecher nur halb so laut. Er tritt auch weg vom Tisch und mischt sich unters Volk, wie ein richtiger Moderator. Und erklärt wortgewaltig, dass die gegen die Vereinigung der beiden Länder vorgebrachten Berliner Schulden »ein Furz« seien. Kein Brandenburger müsse Angst haben, Berliner Lasten tragen zu müssen. Was für den einen viel sei, sei für den anderen wenig. Und umgekehrt.

An meinen Papiertisch tritt der Verlagsleiter. Er hat Gewürzgurken auf einem Pappteller mitgebracht. Am Nebentisch sei kein Platz mehr, sagt er. Weil ich mich laut über den Professor aufrege, der mir beizubringen versucht, dass zwei zusammengebrachte Schulden unter Umständen kleiner sein können als getrennte, versucht mich der Verlagsleiter zu beruhigen. Erstens sei der Professor ein Mann von internationalem Rang und zweitens gefalle ihm mein neues schmiedeeisernes Tor, an dem er täglich vorbeifahre. Ich sage ihm, dass mir mein, unser Tor auch gefällt, aber der Professor trotzdem nicht.

Laubags Chef redet immer noch. Oder wieder. Minister Reiche und Vietze haben ihr Podium verlassen und essen Fischbrötchen vom gemeinsamen Pappteller. Ich verlasse die Druckerei und vergesse meine Mütze.

29. April

Gast meiner live übertragenen Mittagssendung im Cottbuser Studio des Ostdeutschen Rundfunks Brandenburg (ORB) ist Oskar Hassatzky aus Dissen. Wir unterhalten uns über ihn, seine Familie, das Dorf, die wendische Sprache, die sterbende, über Fische, die sich gut vermehren in dem nun beträchtlich sauberen Wasser der Malxe, einem Nebenarm der Spree. »Wenn die Sachsen in der Oberlausitz nicht wieder irgendwo in die Spree schiffen ...«

Der »Spreewaldfischer« und stellvertretende Vorsitzende des »Deutsch-sorbischen Fischervereins« (in den Fünfzigerjahren gegründet) beherrscht die wendische Sprache erstaunlich gut. Ein Muttersprachler, der den dazugehörenden schriftlichen Umgang mit den Wörtern noch beim alten Lehrer Jordan gelernt hat. Ich glaube, wenn es nur ein paar Lehrer jener Güte mehr gegeben hätte in diesem wendischen Schwemmsandfächer, stünde es um uns besser.

Oskar Hassatzky hat die Arbeit verloren und betreibt eine zehn Hektar große Landwirtschaft im Dissener Ortsteil Grabow: Schweine, Bullen, Pferde, Hühner ... Ähnlich wie noch ein paar Mutige im Dorf. Leben könne man davon kaum. Vielleicht hört ihn am Radio jemand, der ihm bezahlte Arbeit anbieten könnte, sagt er.

Unglaublich: Das Neue Deutschland berichtet, Politiker Waigel habe auf dem »kleinen Parteitag der CSU« in Neu Ulm Gregor Gysi (PDS-Bundestagsabgeordneter jüdischer Herkunft) als »den größten Demagogen der deutschen Politik seit Goebbels« bezeichnet. Er, Waigel, könne nicht verstehen, dass »dieses Subjekt« immer in Talkshows eingeladen werde. Es handle sich um eine gefährliche »Dummheit der Journalisten«, die ihn an die Weimarer Republik erinnere.

30. April

Heute früh, noch im Bett liegend, erfahre ich, dass der kleine Wald vor unserem Haus von der Stadtverwaltung als Bauland freigegeben wurde. Todesurteil für die schönen Kiefern. Einsprüche der Grünen waren erfolglos. 18 Eigenheime sollen hier entstehen, für die Professoren der Uni. Es wird ein Wald gerodet für Professoren, die an der Uni Umweltwissenschaften lehren ...

Gleich kommt Michael mit der Kamera. Wir werden für unser 50. sorbischsprachiges TV-Magazin »Łužyca« einen Beitrag drehen. Und eine neue, gut aussehende Moderatorin testen.

Abends lässt sich im Fernsehen Ministerpräsident Stolpe ausfragen. Er befürwortet die Fusion mit Berlin. Warum eigentlich? Meine Frau wird wohl auch mit Ja stimmen. Als Stolpes Wahlbüromitarbeiterin in Cottbus könne sie nicht anders. Gerda hält meine Bedenken für nicht begründet ...

1. Mai

Vor der Stadthalle in Cottbus: Etwa 3 000 sind zur Maikundgebung gekommen. Oskar Lafontaine betritt die niedrige Bühne. Er trägt einen schwarzen Lodenmantel. Kommt mir unmodern vor, der Mantel. Hinter Oskar Stolpe. Drei Leibwächter besetzen den hinteren Bühnenraum, mit geschlossenen Regenschirmen in den Händen. Sind wahrscheinlich keine Schirme. Die Wächter beobachten die Zuschauer sehr aufmerksam. Auch in Cottbus könnte ein Verrückter auf die Idee kommen, mit einem Messer, im Blumenstrauß versteckt, auf die Bühne zu stürzen.

Während Lafontaine redet, denke ich an das Attentat auf ihn. Er hält den Kopf ein wenig geneigt, als spürte er immer noch die Wunde am Hals. Der Saarländer redet gut. Wenn doch die ganze SPD so wäre, wie seine Rede klingt: klar, mit Programm, kompromisslos gegen den Kohl’schen Angriff auf den sozialen Staat. Der Bundesrat, sagt er, werde das »Sparpaket« ablehnen. Die Eltern sollen 20 Mark mehr Kindergeld erhalten, die Rentner nicht später in Rente gehen, die Leistungsträger seien die Arbeiter, nicht die Reichen. Man solle doch mal das Experiment machen und die Reichen 14 Tage streiken lassen. Ob da jemand was merken würde? Lafontaine bekommt viel Beifall. Noch einmal, als Stolpe ihm Gesundheit wünscht, weil er sie als künftiger Bundeskanzler brauchen werde. Ich bezweifle, dass ers 98 schaffen könnte.

Ein Mann tritt zum Bühnenrand. Er will von Oskar ein Autogramm. Der Leibwächter macht ein paar Schritte dorthin und hält den Regenschirm bereit.

Stolpe liest ein Manuskript vor. Ich nehms ihm nicht übel. Irgendwann gehen den besten Rednern die Worte aus. Frei wird er erst, als er auf die PDS-Tafeln eingeht, die ihm aus dem Publikum entgegengehalten werden. 15 hat er gezählt. Sie warnen alle vor der Länderfusion, weil ein schlechter Ehevertrag ausgehandelt worden sei.

Auf einem verteilten Handzettel steht: Lothar Bisky fordert Ministerpräsident Stolpe auf, sich zu den Äußerungen des Berliner CDU-Fraktionschefs Landowsky zu äußern, nach denen mit der geplanten Fusion die Stadt Berlin ihr Umland zurückbekommt. »Dann werden in Brandenburg mit eisernem Besen die sozialistischen Wärmestuben ausgefegt ...«

Wenn ich daran denke, dass mich nach der Länderfusion, die in vier Tagen vom Volk beschlossen werden könnte, eine politische Rodehacke wie Landowsky regieren könnte, bekomme ich Hautausschlag ...

Unter einem Regenschirm der Brandenburgischen Grünen steht Klaus Muche. Wir haben uns lange nicht gesehen. Er wirkt noch magerer. Scheint weiter nur rohes Gemüse zu essen: täglich eine Handvoll Nüsse, geriebene Möhren, ein paar große Löffel Honig. Er sei gegen die Fusion, sagt er. Stolpe habe viel Scheiße gebaut. In Hannover auf der Messe, sagt er, habe er einen Mann aus Magdeburg kennengelernt, der seinen Mercedes mit Holzgas betreibe. Das Gas werde auf dem mitfahrenden Anhänger erzeugt ...

2. Mai

Beim Frühstück aus dem Radio: Etwa 10 000 hätten in Berlin an der Maidemonstration teilgenommen. DGB-Schulte sei nicht richtig zu Wort gekommen, wegen der Störungen Unzufriedener. Ein Plakat, worauf die DGB-Oberen als Arschkriecher bezeichnet wurden, sei von der Polizei beschlagnahmt worden.

Im Prenzlauer Berg hat gestern auch eine revolutionäre Gegendemonstration der alternativen Jugend stattgefunden. Revolutionäre? Ist es wirklich so politisch zugegangen, wie es klingt? Steinwürfe, brennende Autos, 79 verletzte Beamte, wie viele verletzte Demonstranten, könne nicht gesagt werden.

Bei Klemperer unter 15. Mai 33: »Annemarie fürchtet für ihre Stellung, weil sie sich weigerte, am Festzug des 1. Mai teilzunehmen. Sie (die ganz Deutschnationale) erzählt: Einem Heidenauer Kommunisten gräbt man den Garten um, dort solle ein Maschinengewehr liegen. Er leugnet, man findet nichts; um ein Geständnis zu erpressen, prügelt man ihn zu Tode ... Von den Schand- und Wahnsinnstaten der Nationalsozialisten notiere ich bloß, was mich irgendwie persönlich tangiert. Alles andere ist ja in den Zeitungen nachzulesen.«

Das Neue Deutschland schreibt, dass der DGB-Kreisvorsitzende Günter Volz im schwäbischen Gaildorf Gregor Gysi als Redner für die Maifeier eingeladen habe, wonach er einer üblen Hetzkampagne ausgesetzt gewesen sei. In Leserbriefen und Anrufen sei er als »roter und toter Vollidiot«, als »mieses rotes Schwein« sowie als »Asylanten-, Juden-, Gauner- und Banditenfreund« bezeichnet worden.

Abends Lesung im Theater Senftenberg. Ich lese aus einem unvollendeten Manuskript, vor etwa sechzig sehr aufmerksamen Zuhörern im Foyer. Einige verfolgen die Geschichte meines »Verbrechers« Rudolf von Böckler sogar mit offenem Mund.

Die Flut

Ich hatte für die Sprengung des Staudamms einen genauen Zeitpunkt festgelegt, nämlich die abgelaufene dritte nachmittägliche Stunde des zweiten Augustfreitags, genauer die ersten Sekunden der beginnenden vierten Stunde des Nachmittags, weil sich der Nachmittag eines Augustfreitags für die Ausführung meines Vorhabens am besten eignen würde, dachte ich, weil der Monat August ein Urlaubsmonat ist und der Freitag der letzte Arbeitstag der Woche und der Nachmittag des Freitags für viele schon arbeitsfrei, wie der Name des Tages sagt. Ich stellte mir vor, dass eine Menge Menschen, die sonst die Stadt bevölkern, am Nachmittag eines Augustfreitags schon die Stadt verlassen haben, dass sie unterwegs sind auf den Wegen, die aus der Stadt hinausführen zu ihnen nach Hause in die umliegenden Dörfer, weil eine Stadt wie die meine von montags bis freitags viele Menschen beherbergt, die nicht die eigenen sind, sondern fremde, denen sie Arbeit gibt und Brot, die sie aber, wenn sie die Arbeit geleistet und das Brot verdient haben, an den Nachmittagen nach Hause entlässt, an den Nachmittagen der Freitage, für eine längere Zeit, die in meine Kalkulationen eingeflossen war. Und ich stellte mir weiterhin vor, wie andere Menschen meiner Stadt Bussekotte an dem zweiten Augustfreitag irgendwo in der Welt an einem Meeresstrand liegen oder in Bergen herumwandern, weil der August ein Urlaubsmonat ist, der die Menschen aus den Stadtmauern herausdrängelt, wie einige Tausend Bussekotter mit Rucksäcken bebuckelt einen Tausender besteigen und oben atemlos in die fremde Bergwelt blicken und nicht wissen, dass in demselben Augenblick, in dem sie vom slowakischen oder Schweizer Tausender in die fremde Bergwelt blicken oder im feinen Sand des Meeresstrandes liegen, dass in demselben über ihre Stadt Bussekotte die Flut hinweggeht. Das stellte ich mir immer vor, als ich auf der Suche nach dem besten Zeitpunkt für meine Tat, die ich als Verbrechen zu bezeichnen mich weigere, war, und sah mehr von ihnen außerhalb der Stadt, als in Wirklichkeit außerhalb sein konnten, und wünschte mir, es mögen viele außerhalb sein, wenn das Wasser kommt. Ich wünschte mir, es mögen alle sein, alle Bussekotter, Groß bis Klein, Alt und Jung. Aber ich konnte ihnen nicht sagen, den und den Tag habe ich festgelegt, zu der und der Stunde, die ich bestimmt habe, müsst ihr die Stadt verlassen haben, denn es kommt über euch das große Wasser, für dessen übermäßige Fluten ich gesorgt habe. Das konnte ich nicht, und meine Vorstellung vom günstigsten Zeitpunkt, also dass der Monat August ein Urlaubsmonat ist und der Freitag ein freier und so weiter und der Nachmittag eine Tageszeit, in der eine Menge Menschen in die Dörfer fahren und also weg von der Gefahr, war nichts weiter als der Versuch, meine Vorstellung vom Entsetzen zu bändigen, das mich überfallen würde, wenn mich die vielen Ertrunkenen meiner Stadt Bussekotte mit ihren toten Augen anblicken würden, in denen ich die Fragen lesen würde, was denn das wohl sein sollte, Herr von Böckler. Wahnsinn, Wahnsinn, Herr Ingenieur, nichts als Wahnsinn, ein wahnsinniges sinnloses Verbrechen, Sie sind von Sinnen, man muss Sie auf der Stelle öffentlich hinrichten … ohne Urteil am besten …! Mit weltweiter Übertragung im Fernsehen. Und die Hinrichtung müsste eine langsame, auf qualvolles Leiden ausgerichtete Hinrichtung sein, bei der Ihnen, Herr von Böckler, keine nur erdenkliche Qual erspart bleiben soll. Und ich wünschte mir, wenn mich bei meinen Planungen die Vorstellung überfiel, wie ich in die toten nassen Augen der Ertrunkenen blicke, dass niemand ertrinken möge, was ausgeschlossen war, aber ich kultivierte die Möglichkeit, dass ein Wunder eintreten werde, dass zum Zeitpunkt des Wellenschlags, der ein gewaltiger sein würde, niemand unterhalb der Staumauer, im weiten Tal vor der Stadt und in der Stadt selbst, sich aufhalten werde, wie durch eine Fügung Gottes oder der Natur entvölkert die verdammte Landschaft. Ich hatte begonnen, die Landschaft, die meine Heimat war, aber nicht mehr sein wollte, samt der großen Stadt zu hassen und durchwanderte sie während meiner geheimen Vorbereitungen des Anschlags mehrmals kreuz und quer wie ein hassender Liebhaber, der sich von seiner Geliebten verabschiedet, unter Schmerzen, der dem geliebten Wesen einen ungeheuren Schaden zufügen wird, zufügen muss aus dem und dem Grund, aber in dem unbändigen Wunsch, die von ihm Geschundene möge seinen Angriff mit den geringsten Schäden überstehen ...

Verhaltener Beifall. Die Leute sind jedes Mal geschockt. Sie wissen nicht, ob man dazu klatschen soll. Ein ziemlich idiotischer Journalist, der für einen der kostenlosen »Stadt-Kuriere« schreibt, fragt mich, ob es wirklich passiert sei, was ich beschreibe.

5. Mai

Die Länderehe zwischen Berlin und Brandenburg ist am Votum des brandenburgischen Volkes gescheitert. Die Mehrheit hat sich gegen ein Zusammengehen mit Berlin ausgesprochen. Ich nehme die Ergebnisse am Fernseher zur Kenntnis und kann mich nicht darüber freuen, obwohl ich selbst dagegen gestimmt habe.

Warum die Indifferenz? Weil die Idee, ein großes Land mit 6,5 Millionen Einwohnern zu gründen, gut ist. Schlecht war der Zeitpunkt der Entscheidung. Viele Leute haben die Schnauze voll ...

Stolpe ist der Verlierer. Er hat seine Popularität eingesetzt, sie hat nichts gebracht. Er weiß nun, dass das Volk ihm nicht über Dick und Dünn folgen wird.

Die Westberliner haben sich mehrheitlich für ein! Land ausgesprochen, die Ostberliner mehrheitlich für zwei. Unter den Befürwortern sind wieder die Vermögenden in der Mehrzahl. Sie wollen die Brandenburgischen Seen und Landschaften, um dort ihre Villen zu bauen. Jetzt werden sie vor Baubeginn erst einmal in Brandenburg anklopfen müssen.

Wer hat die Volksabstimmung zu diesem Ergebnis gebracht? Landowski mit seiner rüpelhaften Äußerung!

Gerda hat in Sielow im Abstimmungslokal gesessen. Von 600 abgegebenen Stimmen waren nur 100 Jas.

Am Nachmittag, in Erwartung der Wahlergebnisse, mit einer neuen Arbeit begonnen. Es soll ein phantastischer, spannender Roman werden, über eine sich langsam vermehrende Spezies, die Erde verbraucht und Diamanten scheißt, die die Menschen (Menschheit) bedroht, sich schließlich aber selbst umbringt. Ich schreibe sorbisch, auf Anhieb gleich fünf Seiten geschafft. Arbeitstitel »Schweine«, warum, kann ich nicht sagen. Zweifel, ob es so gehen wird. Gewisse Anlehnung an Čapeks »Krieg mit den Molchen« (1937). Der Roman ist in der DDR erst 1956 veröffentlicht worden. Ich habe 1957 ein Exemplar der »Deutschen Volksbibliothek« des Aufbau Verlags in Leipzig gekauft, als ich dort Student der Journalistik war, für 2,85 Mark.

7. Mai

Eine beunruhigende Nachricht in den Zeitungen: Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe wird erneut über die Anerkennung der Grundstücksenteignungen zwischen 45 und 49 in der sowjetischen Besatzungszone (Bodenreform) entscheiden. Zur Erinnerung: Im Einigungsvertrag steht (immer noch!), dass diese Bodenreform (drei Millionen Hektar Grund und Boden), nicht rückgängig gemacht werden kann. Damals sei man davon ausgegangen, dass die Sowjetunion ohne den »Rückgabeausschluss« nicht der Wiedervereinigung zugestimmt hätte. Gorbatschow habe aber 1994 bekannt gemacht, dass es eine solche Vorbedingung der SU nicht gegeben habe ...

Jetzt verstehe ich auch die von Hermann Sylvius Graf von Pückler (ein gelegentlich in Cottbus wohnender Urgroßneffe des berühmten Fürsten von Pückler) zweimal geäußerten Beteuerungen, am Park und Schloss in Branitz am südlichen Stadtrand werde sich nichts ändern, wenn alles wieder in seine Hände käme ...

22. Mai

Beim Verlassen des Parkplatzes an der Post bedeutet mir ein Mann, dass ich anhalten solle. Ob ich denn nicht gemerkt habe, dass an meinem Auto zwei Radkappen fehlen. Er habe eben ein paar junge Polen beobachtet, die mir die Kappen abmontiert hätten. Die Nummer ihres roten Lada habe er auf einen Zettel geschrieben. Ich solle schnell zur Polizei fahren. An der Grenze werde man die polnischen Diebe abfangen. – Das haben sie wohl auch gedacht und haben die Kappen vor der Sandower Brücke weggeworfen. Ich wäre fast über meine eigenen Kappen gefahren. Der Beobachter des Diebstahls kommt hinzu, als ich sie aufhebe. Er schüttelt mit dem Kopf. Ich auch, vor allem weil man solches Autozeug in Polen billiger kaufen kann als in Deutschland.